Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Calixta Editores

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

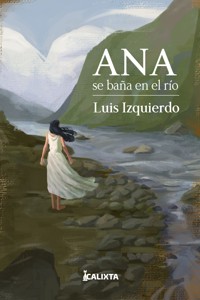

Ana despierta sola y en estado de shock, Roberto ha decidido quitarse la vida. Ella acompaña ese cuerpo que cree aún vivo, mientras recuerda los días en que rescataba cadáveres en el Río Cauca, así como su paso por el lugar en el que conoció al hombre que se debate entre la vida y la muerte a su lado: la Casa del Amor, un rincón de dominación mental que le costó las enfermedades que ahora carga consigo y que laceran su existencia con la misma fuerza que las memorias de los hombres que diezmaron su cuerpo cuando ella era apenas una niña. Una sociedad quebrada por los duelos inconclusos es el telón de fondo para reconocernos en la historia de una mujer que lucha por sobrevivir en un país que ha sido dominado por la violencia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 191

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

©2023 Luis Enrique Izquierdo Reyes

Reservados todos los derechos

Calixta Editores S.A.S

Primera Edición Abril 2023

Bogotá, Colombia

Editado por: ©Calixta Editores S.A.S

E-mail: [email protected]

Teléfono: (571) 3476648

Web: www.calixtaeditores.com

ISBN: 978-628-7631-30-4

Editor general: María Fernanda Medrano Prado

Corrección de estilo: Julián Herrera

Corrección de planchas: María Fernanda Carvajal

Maqueta e ilustración de cubierta:

Martín López Lesmes @martinpaint

Diagramación: David A. Avendaño @art.davirolea

Primera edición: Colombia 2023

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

Todos los derechos reservados:

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño e ilustración de la cubierta ni las ilustraciones internas, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin previo aviso del editor.

Contenido

I 11

II 49

III 75

IV 90

V 121

VI 144

VII 155

Treno 156

Para Herminda, Catalina, Luna y Zoe

Mi abuela antes de morir me regaló una familia: los Salazar Reyes, para ellos esta novela

sobre el amor enfrentado a la violencia

A María del Mar, Tatiana y Sebastián,

ellas –desde nuestro Cuarto de Maravillas–

me han enseñado a protegerme

de mis propios machismos

La pandemia de angustia mental que aflige nuestros tiempos no puede ser correctamente entendida, o curada, si es vista como un problema personal padecido por individuos dañados.

Mark Fisher, 2017

[…] amar antes de morir

amar hasta morir

hicimos el amor con la desesperación

de la partida […]

Cristina Peri Rossi, 2014

Remembering you standing quiet in the rain

As I ran to your heart to be near

And we kissed as the sky fell in holding you close

How I always held close in your fear

The Cure, 1990

Acaricié la tierra, cerré el puño y levanté en mi mano la llave que abría la puerta por la que se habían ido María y tantas chicas, ellas sí hijas queridas de la carne de otra mujer. Levanté la tierra, tragué, tragué más, tragué mucho para que nacieran los ojos nuevos y pudiera ver.

Dolores Reyes, 2019

I

Ayer fue el último día de mi vida.

La vibración del teléfono sobre la mesa me despierta, me doy la vuelta para evitarlo y me corro en busca de su calor, no lo siento. La cama está fría, apenas si abro los ojos, para que la escasa luz que la cortina deja entrar por la ventana no termine de despertarme; el dolor de los cadáveres rescatados en Marsella, adheridos al cuerpo, me impide conciliar el sueño con facilidad. Poco a poco soy consciente de mí: del brazo, que está marcado con el pliegue de la almohada; de la saliva en la comisura de mis labios; de mis párpados, pesados y pegados.

Son algo más de las cinco de la mañana, lo sé por la alarma que ya empieza a repetirse, algo cruje en mi estómago –¿o en mis intestinos?–, me es difícil sentir qué órgano me habla después de Marsella. Vuelvo a tocar la zona fría del lecho, Roberto no está, un ardor me recorre el vientre: De un solo movimiento estoy de pie al lado de la cama, miro en dirección al baño. La puerta está entreabierta y la luz encendida.

Conseguimos este pequeño apartamento en el barrio Armenia hace algo más de dos años, nos inspiró el nombre del edificio: Alianza, eso es lo que nosotros vivimos. La ventana de la habitación da al parque y la del baño, al interior del edificio. Cuando entramos por primera vez ya sabíamos cómo lo íbamos a decorar, en qué lugar quedaría cada objeto; y así, fuimos guardando los recuerdos. Yo acá puedo caminar y oler el frescor de su perfume al verme en el espejo del baño; o agarrar la chapa de la habitación y sentir su pecho junto a mi espalda, cuando me agarra por detrás y me dice al oído que me quiere; o tocar la pared en el sitio exacto donde cayó la cafetera que estrellé al intentar pegarle el primer día que casi nos destruimos; o, cuando mi pie pasa por la alfombra de la sala, puedo sentir su sexo dentro mío; o mirar el punto fijo en el borde de la mesa donde quedó su rastro de sangre al pretender contener mis ataques. El lugar de la orquídea es sagrado, ella ha resistido nuestros combates y nuestra historia. Florece siempre que Roberto y yo estamos mejor.

El viento que se cuela por la ventana del baño congela mi espalda, siento una punzada en el corazón; miro a mi alrededor, la mesa de noche no tiene el vaso de agua que siempre deja, ayer el cansancio me noqueó al llegar de la terapía. Respiro profundo, cuando voy a levantar la pierna derecha es como si pesara una tonelada, eso me pasa en las mañanas, arrastro el pie, al que le sigue el otro y así hasta llegar al baño; levanto la mano, la pongo sobre la puerta, que cede despacio, al principio no puedo identificar con claridad lo que pasa: Roberto está tirado del lado del inodoro, no hay sangre en el piso, eso me tranquiliza un poco, hace un segundo mi mente viajó en busca de un momento de lucha entre los dos, un desenlace de esos a los que nos acostumbramos con el tiempo. El corazón me palpita a gran velocidad, me arrodillo a su lado, puedo ver el frasco de pastillas y la botella de whisky. Lo maldigo una y mil veces mientras le pego en el vientre, mientras lo abrazo y le beso la cara, y el frío se me va metiendo: entra por los labios, moja mi lengua, pasa por la garganta, la tráquea y se acomoda dulcemente en la boca del estómago. Se me forma una roca en el plexo, le cojo los crespos y empiezo a consentirlo, a tararearle; eso le encanta, lo tranquiliza cuando está alterado, cuando el cansancio y la ansiedad le entran al cuerpo y se estrella contra la pared… yo soy la causante de eso. Le acomodo la cabeza con suavidad y le doy un beso en la boca, me levanto y pongo mis manos sobre el mueble del lavamanos, me miro al espejo y veo una carta al lado de su máquina de afeitar, está atada con una cinta roja, la tomo y empiezo a leer.

No sé cuándo acabo, pero al volver en mí, el papel está hecho pedacitos, que mis manos, uno a uno, llevan a la boca y los mastico y me como sus palabras, me como su dolor, me bebo su angustia, me devuelvo todo lo que yo he depositado en él. Y el dolor y la zozobra toman forma en mi cuerpo, se me acomodan en el útero, en los senos, lloro y él allí… escuchándome, lloro y él no me consuela.

Escucho el citófono, ¿quién puede ser ahora?, pienso, y veo el teléfono a mi lado. Mis pies desnudos, mi sexo dormido, mis manos congeladas.

Salimos de allí en la misma ambulancia, desde mi camilla puedo verlo a él, en contraste con las luces y el sonido ensordecedor de las sirenas, todo se diluye en una mancha verde oscura.

El amor para Roberto es una mezcla de dolor y de muerte, evita pasar por las zonas infantiles de los almacenes, los parques de diversiones o esos lugares donde pueda encontrarse con niños, le producen una especie de aversión. «Estamos condenados al encierro, a vivir vigilados», se pone casi histérico y se lo dice a sí mismo, como en un intento de convencerse de sus propios pensamientos. Siempre me ha parecido una buena metáfora de lo que piensa de la sociedad; pero, en silencio, sé qué significa eso para él.

El día de uno de sus ataques de ansiedad, después de destruir todo un manuscrito, se sentó a mi lado y me contó lo que yo ya había escuchado en ‘la casa del amor’: el médico le había anunciado que era posible que el neonato olvidara respirar, odia esa palabra, igual que la de prematuro, esas clasificaciones le parecen de alguna manera ofensivas; la enfermera le explicó cómo debería hacerse el masaje, tenía guardado en ‘favoritos’ el teléfono de emergencia y las pastillas para no conciliar el sueño reposaban en la mesa de noche. Hacer vigilia era su función.

Patricia se empeñó en desesperar a médicos y enfermeras para que les dieran de alta en la clínica: estaba cansada, le dolía la espalda por la posición de la cama, aburrida de la comida, la leche no manaba con facilidad y empezaba a odiar a Roberto. Deseaba en secreto que todo eso fuera una pesadilla y poder regresar a su rutina de siempre. La condición para dejarlos salir de allí fue que siguieran atentos a la evolución de la salud del niño y que lo tuvieran conectado al pequeño respirador, el cual irían quitando poco a poco. Habían barajado varios nombres, pero no lograban ponerse de acuerdo, los acontecimientos empezaron a pasar tan rápido que no se concentraron en eso, pese a que la recomendación era darle uno, una identificación, «¡por si acaso!» les decían, como si se pudiera entender lo natural de la muerte cuando apenas se empieza a vivir. Ante la imposibilidad del acuerdo, cuando hablaban de él, tan solo decían: el niño.

Patricia empezaba a aborrecer el momento en que Roberto y ella se conocieron, cuando declararon su amor y se comprometieron, sus viajes ahora eran una pesadilla y su hijo el motivo de un dolor que no lograba comprender. Se cuestionaba esos sentimientos, miraba al niño y lo traía hacia ella, sentía una mezcla de amor y de muerte que la atormentaba. Todo eso lo confesó en las sesiones colectivas de ‘la casa del amor’, en una de esas purgas de sentimientos que nos dejaban expuestas hasta la médula. Patricia era la encargada de vigilar de día, de observar hasta el mínimo detalle, no tenían suficiente presupuesto para pagar enfermeras, y Roberto tomaba el turno de la noche.

Tal vez en ese acompañar el subir y bajar pausado de la respiración del niño, de ver cómo cobraba vida el saco que Herminda tejió en dos agujas para su nieto, de observar la puntada, esa combinación de lana rosa y azul que se movía cadenciosamente, llevó a Roberto a un estado hipnótico: Morfeo vencía a Cerbero y venía por su recompensa. Los ojos se le fueron cerrando hasta que lo tiro al piso, al lado de la cuna, junto a los barrotes. Cuando despertó, el saquito de lana estaba allí quieto, sin vida, inanimado, las agujas ya no se movían: punto, cadeneta, punto. Las manos sin pensarlo empezaron a hacer el suave masaje que solo funcionaba cuando era detectado al instante, y el masaje se convirtió en angustia, en llanto, en impotencia, y Patricia detrás era una nueva muerta en vida que contemplaba la escena en medio de un lamento.

El día que me lo contó no pude ni llorar, ni abrazarlo, ni mirarlo siquiera. Solo me cogía la cara, me halaba el pelo y sentía que él estaba dentro, como cuando inhalas vapores de esos peligrosos y sientes que te estás muriendo de a poco, pero que todavía tendrás la vida suficiente para sentir el dolor a cuentagotas. Y yo, Ana Isabel Salazar Reyes, volvía a sentir la misma ira de Marsella, la misma impotencia frente al Río. Ese día –igual que hoy– la ambulancia llegó más o menos rápido, él y Patricia se subieron junto con el bebé, hasta ahí llegaba su historia, que ahora era mía.

Cuando yo estaba en la universidad pensaba que no existía un acontecimiento en mi infancia y adolescencia que valiera la pena ser contado, fueron veinte largos años borrando cada día, pero yo tenía un cuerpo débil y marcado por el destino para ser… nos vemos obligadas a contar lo bello y para mí la belleza era un castigo: los ojos perfectos, el cuerpo deseado y siempre una sonrisa dibujada en el rostro, como si fuera poco: uniformes mandados a hacer a la medida, un pequeño corbatín, un Mazda 323 para ir al colegio, veinte mil pesos para los gastos del día: una condición social privilegiada, por lo menos eso decían todos. Yo era la maldita, bendecida por Dios, sobre la cual todas las desgracias debían caer para mantener el equilibrio universal.

En el colegio, era la hija del Doctor, un defensor de líderes comunitarios e indígenas que se había ido a vivir a Cota después de la muerte de su esposa. Mi padre fue un reconocido fiscal de la Capital, pero luego de que mi mamá falleciera, decidió cambiar su vida y dedicarla a ayudar a otros. Por eso terminé estudiando en la escuela pública y por eso ellos decidieron castigarme, ellos y Él se hibridaron para convertirse en la espada de Damocles, para romper y desgarrar mi cuerpo sin quererlo. Me convertí en la niña cortejada, la regalada, la poseedora del amor de Alberto; tres meses de pasión, de sueño, de querer sentir su aliento sobre el mío; poco antes de las vacaciones de mitad de año llegó la nota: «aquí empieza el peor año de tu vida», la caja, el moño y el ratón muerto; desde ese día arañas en mi habitación, serpientes en la maleta y mensajes que se me iban acomodando en el cuerpo; perra en el estómago, malparida en el útero, estúpida ojizarca en la cabeza, rica de mierda en el colón, desgraciada en el bazo, miserable en el páncreas, zorra en él hígado, falsa en el corazón, toda la suciedad del colegio sobre mi cuerpo y ellos ‘apoyándome’, porque me querían, eran ‘mi grupo’, «¿Quién sería el desgraciado?», se preguntaban dándome ánimos. Pero con ello consiguieron que yo pudiera adquirir la fuerza para que terminara arrebatando cuerpos inertes del Río, que yo fuera la diosa de la memoria, que mi cuerpo volviera a la inmaterialidad y al recuerdo.

En el colegio, antes de venir a Cota, fui educada por monjas, ellas me contaron sobre la devastación, sobre el castigo y sobre la culpa, me enseñaron que la ira de dios podía ser despertada con facilidad y que, si no existía un alma buena, era posible destruirlo todo; me leyeron cómo el fuego cayó sobre Sodoma, y Dios les advirtió que no mirarán atrás, que siguieran hacia adelante, pero la esposa de Lot –la sin nombre– volteó a mirar y, antes de convertirse en sal, ella supo de la barbarie, de los crímenes, de la crueldad, y sus ojos se llenaron de lágrimas y yo decidí ser ella, darle nombre a la mujer: ser Ana, la que es capaz de mirar hacia atrás, de ver el pasado y su poder de destrucción. Por eso estoy acá, al lado del hombre que amo, acompañándolo en su viaje, recordando el dolor clavado en el cuerpo, haciendo de mi cuerpo –y del suyo– una máquina de la memoria.

Fue en inmediaciones del Río Cauca donde me desperté. Yo qué iba a saber lo que se me venía encima, creo que el destino terminó por devolverme a un mundo del que fui desterrada; sí… desterrada de mi propio ser. A orillas del Cauca, mirando su imponente caudal y esperando que me devolviera un cuerpo, recordé: Ana –la niña– huía, bajaba de la montaña del Majuy. Me citaron en la casa de una de ellas, –Ángela era su nombre– el día de mi cumpleaños, poco antes de cerrar el último año escolar. Cuando llegué me esperaban, Alberto se paró frente a mí, me tembló todo, el chico más guapo del colegio iba a demostrarme su amor; pero, por el contrario, confesó la burla: guiado por mis ‘amigos’ decidieron castigarme por el ‘dinero’ de mi padre, todo era una mentira, se volteó y allí –frente a todos– cogió a Andrés y lo besó apasionadamente. Yo –la enamorada, ahora humillada– fui conquistada para ser el trofeo y llevada allá para que vieran mi deshonra, todos reían, pero yo ni siquiera me di cuenta, solo miraba sus rostros en los que dibujaban máscaras macabras, muecas espeluznantes. Sali corriendo, me tiré sendero abajo; cuando ellos venían por mí, yo bajaba huyendo de la vergüenza, ellos venían de blanco con sus machetes al cinto, yo los veía alados, salvadores, pero al llegar a su luz, sus lenguas se convirtieron en cuchillos que sabían a anís y dejaban una estela ácida en la mía; sus cuerpos, antes celestes, ahora dejaban su sudor sobre mí, y su cadencia torpe y atropellada, laceraba mi piel. Si no fuera por ellos, nunca habría entendido a cada una de esas mujeres con las que me he encontrado en esta tierra que me ha abierto los brazos, mujeres que frente a la muerte preferían guardar silencio, mantener el secreto, atesorar sus palabras que, como gomas de mascar, se pegaban dentro mío y se me acomodaban en el vientre, donde me uno a ellas, en una sola matriz.

Su vida –nuestras vidas– fueron una larga serie de burlas, de abusos, de mentiras, de golpes. Yo ya no puedo distinguir mi vida de lo que presencié en Marsella, de las historias de Cleofe, del odio en el corazón de mi abuela y de lo que viví junto a mi madre, pues se mezclan con las historias de otras mujeres que he conocido y con la mía propia. He intentado, sin éxito, superar la angustia de los cuerpos mutilados, de callar los lamentos que escucho y que vienen desde el otro mundo, después de liberar sus cuerpos descompuestos de las corrientes del Río. He tratado de quitarme el sabor ácido de la boca y dejar fluir mi cuerpo como si nadara en el Río, pero las contracturas ya han alcanzado mis manos y el dolor se ha convertido en un fuego que me quema desde adentro.

No sé por qué pienso en mí, cuando él está a mi lado, tal vez muriendo, luchando por vivir o tan solo ya su cuerpo está frío; no alcancé a sentir su temperatura cuando lo toqué en el baño. Su calor nunca me ha incomodado, es más, cuando estábamos acostados intentaba pegarme a su cuerpo, yo siempre le dije que el frío de la muerte se me había metido en Marsella y Roberto decía que el calor de infierno lo habitaba a él. Después de la muerte del niño, ellos se convirtieron en los más acérrimos enemigos, vivían juntos en el dolor, empantanados, enlodados como luchadores; cuando la desesperación los alcanzaba, eran capaces de fabricar una elaborada frase que atravesara al otro hasta la médula y después, con sevicia, clavar y girar como si fuera una daga; su cometido era causarse el mayor daño posible, incriminándose el uno al otro por la partida del niño. Tal vez por eso cuando la ansiedad alcanzaba a Roberto, él prefería botarme un plato a la cara para no usar sus palabras, sabía del fuego que ellas contenían, de su capacidad de aniquilación; además, porque tenía la certeza de que yo le contestaría con igual o mayor violencia, como la que tenía atrapada desde el día de mi encuentro con los de la lengua de anís y bastones entre las piernas; cuando mi abuela tiraba esa carta sobre la mesa jugando Lulo, el ocho de bastos, o el uno o el que fuera, me daba náuseas, y en silencio me tragaba de nuevo lo que intentaba salir, hasta hacerme una laceración en el esófago, que me acompaña siempre; así, cuando Roberto se enfurece, o la ansiedad lo toca, yo siento ese dolor en la entrepierna, ese ácido en mi lengua y me vuelvo una loca que busca su cuerpo de hombre para destruirlo.

Mi día a día en Marsella se componía de halar la cuerda atada del tobillo y remolcarlos hasta la orilla, me aguantaba las ganas de vomitar por el olor, por la tristeza, por la ira que se introduce en el cuerpo como alimento para la guerra, y el cuerpo a botes contra las piedras, acabándose de romper. No podía parar de llorar, sentía que se me iba a estallar la cabeza; entonces cogía la Biblia y empezaba a leer, mientras me iba dando golpecitos en la pierna, para ver si se iba el dolor, la angustia y ese olor a muerto que impregnaba la ropa, que ni el jabón azul en barra era capaz de quitar. En tanto que la mano golpeaba la pierna, yo sentía que los muertos se me iban metiendo en las terminaciones nerviosas y me contaban en secreto la forma de su muerte, me detallaban cómo se hacían uno con los peces y la vegetación del Río, hasta que en un momento del día –de repente– sentían el sol o la lluvia o el brillo de la luna sobre sus cuerpos y las nubes los acompañaban, podían ver de nuevo el mundo habitado, hasta que las manos de los marselleses los acogían: «Hola, Pedro; hola, Juan, María, Jesús, Esteban, Ricardo, Viviana; hola, Alcira», y eran de nuevo carne y hueso y tenían una historia fabricada en la mente, ¿de dónde vendrían? ¿qué les habría pasado?

Y entonces cuando mi cuerpo extenuado llegaba a puerto, ahí aparecían los niños –Andresito siempre de primeras–, me cogían y me ayudaban a llegar hasta la casa, abrían las puertas, me atravesaban por la sala y me dejaban en la cama. Yo escuchaba en las madrugadas, poco antes del cantar de los gallos, el chapuzón, el sonido del cuerpo al caer al agua, el fluir que todo lo limpia, me repetía como una letanía que usaba para conciliar el sueño, para despedir a nuestros muertos. Y allí, yo pensaba que nuestras vidas, en realidad, son inofensivas hasta que llega un momento de dolor y empezamos a seguirlo, a rastrearlo, olfateamos, sentimos su aroma, casi hasta llegar a él, porque el dolor está ahí en el ambiente, como una presencia a medio camino entre lo fantasmal y lo corpóreo, no se siente cuando entra, pero se acomoda al lado de los órganos y nos hace sentir, nos recuerda que no saldremos con vida.

Roberto sufría de ataques de ansiedad, en uno de sus ingresos a la clínica, mi aparente calma ocultaba, en realidad, el camino del sufrimiento que los dos recorríamos, y mi blusa de seda mantenía frescos los golpes que me propinó la noche anterior. Así, en silencio, aguantaba el dolor que me producía el contacto de los abrazos de amigos y familiares. En nuestros encuentros, el diálogo se convertía en lucha; el recuerdo, en una ofensa; utilizábamos la información de cada uno para lastimarnos, para recriminarnos nuestras propias pérdidas, volvíamos una y otra vez sobre las historias, recreábamos su sueño, su culpa, su dolor, su amor roto; porque en la muerte nos reencontramos, porque la memoria se expande, se fortalece y queda allí metida en algún lugar de la conciencia, esperando a ser despertada. Nuestras enfermedades tenían su origen en que nos dejamos convencer de que el dolor, por lo menos en mi caso, era producido por Raúl y que yo podía quitármelo de encima si era capaz de curar el dolor de los demás, como si se tratará de una forma de retribución, esperando que alguna influencia divina actuara y me devolviera mi cuerpo perdido, pero eso es imposible, porque la producción del dolor es exponencial, no alcanzan las manos ni las neuronas para soportar tantas historias. En el caso de Roberto, la culpa producía que todas las situaciones dolorosas fueran guardadas muy dentro suyo, se regocijaba en ellas, como si se atiborrara de dulce, haciéndolas cada vez más propias, como la grasa, para crear un cuerpo cada vez más grande, cubierto de capas y capas de mentiras, de dolor, de sufrimientos, de culpas, ansiedades que amalgamaba consigo mismo, se fabricaba un escudo, una armadura, la cual nadie podía atravesar. Por eso, cuando estábamos juntos, frente al amor que nos profesábamos, aparecía una pequeña semilla de rencor, un recuerdo que nos disponía a una confrontación sin límite, una confrontación parecida al sexo, pero que, con el tiempo, nos hundía en arenas movedizas, que con cada movimiento nos tragaba, nos tragaba sin remedio.