Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Schall & Wahn

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wann ist ein Mann ein Held? Artur Lanz, nach dem berühmten Helden der Artus-Sagen benannt, ist alles andere als ein Held. Seine kühne Rettung seines Hundes jedoch lässt Artur die Erfüllung und Beglückung der Opferbereitschaft erkennen. Während er nun von der Frage nach dem Ursprung des Glücks getrieben ist, lernt er Charlotte Winter kennen. Artur erzählt ihr von seinem Scheitern sowie der Suche nach Erfüllung, Bewährung und letztlich Glück. Und dann wartet plötzlich die nächste Bewährungsprobe auf Artur: Nach einer streitbaren politischen Äußerung eines Freundes steht er plötzlich im Zentrum von dringenden Fragen: Was darf gesagt werden und was nicht? Und: Was macht einen Helden aus?

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Monika Maron

Artur Lanz

Roman

Hoffmann und Campe

Für Anton

Später habe ich behauptet, es sei ein Zufall gewesen, dass ich Artur Lanz getroffen habe. Aber was ist ein Zufall?

Ich wusste nicht mehr genau, wann er mir zum ersten Mal aufgefallen war. Wahrscheinlich hatte er an den Tagen zuvor auch schon da gesessen, und ich hatte ihn nur nicht beachtet. Er saß als Einziger auf der Schattenseite des Platzes, auf der Sonnenseite saßen die Säufer, saß gebeugt auf der Bank und zeichnete mit einem Zweig etwas in den Sand zwischen seinen Füßen. Der Mann passte nicht zu dem Platz. Er war zu gut gekleidet, sein Jackett neben ihm auf der Bank, die Jeans, die Schuhe, alles zu teuer, zu elegant. Er musste da ganze oder wenigstens halbe Tage verbringen, denn immer, wenn ich morgens den Platz überquerte, um Brötchen und eine Zeitung zu kaufen, oder wenn ich mittags meinen Einkauf im Supermarkt erledigte, saß er da, allein, und malte Zeichen in den Sand oder sah gedankenverloren vor sich hin. Er war vielleicht fünfzig Jahre alt, von schmaler Gestalt, mit blondem, leicht ergrautem Haar, das in kurzen Locken wirr um seinen Kopf stand, als würde er es ständig mit den Händen durchfahren.

Der Sommer war mild und trocken. Seit Wochen hatte es nicht geregnet, die ganze Stadt roch nach Staub, der durch die Luft wehte und das Atmen schwer machte, die Wiese auf dem Platz verfärbte sich allmählich gelblich-braun. Es gab schönere Orte für einen einsamen Menschen als diese Bank auf dem verwahrlosten Platz neben einer viel befahrenen Hauptstraße.

Der Mann sah aus, als hätte er sich auch eine Reise nach Italien oder an die Côte d’Azur oder sonst wohin leisten können, statt sein Leben ungetröstet in diesem Großstadtstaub zu vergeuden. Sooft ich dem Mann auf seiner Bank begegnete, wuchs mein Interesse an ihm, und ich begann, ihm Gründe für seine sonderbare Anwesenheit zu erfinden. Seine Frau könnte ihn verlassen haben, oder sie war sogar gestorben; oder man hatte an ihm einen unheilbaren Krebs diagnostiziert. An diesem Mittwoch fielen mir direkt vor seiner Bank zwei Äpfel aus meiner bis an den Rand gefüllten Einkaufstasche, ein Zufall, dem ich ein bisschen nachgeholfen hatte. Er sprang auf, hob sie auf und reichte sie mir mit einem liebenswürdigen und zugleich etwas abwesenden Lächeln. Ich nutzte die Gelegenheit, stellte meine Tasche ab, um ihren Inhalt zu ordnen, und fragte, ob ich mich einen Augenblick neben ihn setzen dürfe. Aber natürlich, sagte er und rückte von der Mitte der Bank ein Stück zur Seite.

Ich zündete mir eine Zigarette an und fragte, um ein kleines Gespräch zwischen uns zu eröffnen, ob mein Rauch ihn störe.

Nein, nein, sagte er, wieder mit diesem Lächeln. Und dann nach einer Weile: Ich habe selbst erst vor kurzem aufgehört, notgedrungen.

Er zeigte auf sein Herz.

Oh, das tut mir leid, sagte ich und überlegte, wie ich das Gespräch fortsetzen könnte, ohne den Eindruck offensichtlicher Neugier zu erwecken, und entschied mich für eine abfällige Bemerkung über die Säufer, die den Platz wohl endgültig erobert hätten.

Der Mann hob den Kopf, warf einen Blick hinüber auf die Sonnenseite, wo ein paar Männer und zwei Frauen sich fröhlich lärmend um eine Bank und einen Kasten Bier versammelt hatten, und sagte in einem Ton, der halb bitter, halb belustigt klang: Die haben es doch gut, die haben es hinter sich.

Ehe ich fragen konnte, was diese vielleicht bedauernswerten, aber trotzdem unsympathischen Zeitgenossen hinter sich hätten, sagte er: Die stellen keine Fragen mehr, die brauchen keine Antworten mehr. Alle Fragen heißen nur noch Schnaps und Bier und alle Antworten auch, bis es endgültig vorbei ist.

Es klang fast, als neide er dieser saufenden Gemeinschaft ihren enthemmten, gedankenlosen Frohsinn.

Ich beließ es bei einem kurzen Na ja. Obwohl auch mir natürlich klar war, dass sich hinter jeder der armseligen Gestalten ein trauriges Schicksal vermuten ließ, gab ich mir keine Mühe, meinen Widerwillen, sogar Ekel zu unterdrücken, den ich bei ihrem Anblick empfand.

Eigentlich hätte ich den Mann am liebsten gefragt, was um alles in der Welt ihm denn zugestoßen sei, dass er selbst ein Leben von obdachlosen Säufern für beneidenswert hielt, was er aber als ungehörig empfinden müsste, weil mich, eine wildfremde Person, sein Unglück nichts anging, außer er hätte das Bedürfnis, es mir zu offenbaren.

Ich hätte ihn hier schon öfter bemerkt, sagte ich, und mich gefragt, warum jemand wie er an diesem trostlosen Ort seine Zeit verbringe.

Es sei ein guter Ort zum Nachdenken, sagte er, jeden Tag sehe er hier dieselben Leute mit ihren Hunden, dieselben Säufer und dieselben Alten. Sehen Sie, all die Menschen hier, und jeder von ihnen ist sein eigener Kosmos, und jeder ist der Welt vollkommen gleichgültig, genau wie ich. Ein guter Ort zum Nachdenken, sagte er noch einmal.

Oh, solche Gedanken kenne ich, sagte ich, darum sind schlaflose Nächte so furchtbar, und je älter man wird, umso furchtbarer. Die Vorstellung, eines Nachts ganz allein sang- und klanglos von der Welt zu verschwinden und zu wissen, dass es für die Welt von größter Gleichgültigkeit ist, ist unerträglich.

Und genau das sei ihm passiert, sagte er, fast passiert, da er ja noch lebe. Aber er sei sicher gewesen zu sterben, nachts und allein. Er hätte es gerade noch geschafft, die Feuerwehr zu rufen, die Tür hätte man aufbrechen müssen.

Allein die Erinnerung versetzte ihn in Atemnot, er hustete, als müsse er die Angst aus seinem Körper würgen.

Das ist jetzt fünf Monate her, sagte er und sah mich an mit einem Ausdruck kindlicher Ratlosigkeit, zu der die tiefen Furchen von den Mundwinkeln zum Kinn und über der Nasenwurzel einen seltsamen Kontrast boten.

Wir schwiegen eine Weile, während er weiter mit dem Stöckchen Linien in den Sand zog. Ich versuchte, ein Muster in seiner Malerei zu erkennen, fand aber nichts als willkürliches Gekritzel.

Ich dachte, dass es nun, da wir uns von unseren Todesängsten erzählt hatten, vielleicht an der Zeit sei, einander vorzustellen und unsere flüchtige Bekanntschaft so in etwas vage Verbindliches zu erheben.

Ich heiße übrigens Charlotte Winter, sagte ich.

Er überlegte einen Augenblick, wie er meine Offerte beantworten sollte, und verriet mir dann mit leisem Widerwillen in der Stimme auch seinen Namen: Artur, Artur Lanz. Und dann, als sei ich ihm endgültig zu nahe getreten, stand er auf, murmelte etwas von einem dringenden Termin und verließ mit federnden Schritten, die ich ihm nicht zugetraut hatte, den Platz in Richtung der Hauptstraße. Offenbar hatte ich im Ritual einer höflichen Annäherung doch einige Stufen übersprungen. Ich hoffte, meine Ungeschicklichkeit bei einem nächsten Treffen korrigieren zu können, aber in den Tagen und Wochen danach habe ich Artur Lanz nicht wieder auf dem Platz entdeckt.

Erst im Herbst traf ich ihn wieder und hätte ihn fast nicht erkannt. Er kam mir auf dem Weg zum Supermarkt entgegen, in einer Hand eine Einkaufstüte, in der anderen einen Blumenstrauß, mit wehendem Mantel, obwohl es kalt und windig war, und einer für die Jahreszeit auffällig sonnengebräunten Haut. Kaum etwas erinnerte an den verzagten Mann auf der Parkbank, von dem ich mir einige Monate zuvor vielleicht sogar eine interessante Vorlage für eine Erzählung versprochen hatte. Ich war nicht sicher, ob er mich nicht erkannte oder ob er die Begegnung mit mir vermeiden wollte. Jedenfalls wäre er, hätte ich ihn nicht angesprochen, an mir vorbeigegangen.

Als ich ihn mit seinem Namen ansprach, blieb er stehen, musterte mich, bis ein Erkennen durch seine Augen zuckte.

Ob er sich erinnere, fragte ich.

Ja, doch, natürlich, Charlotte Winter, nicht wahr? Sie waren ja die Einzige, die mich damals angesprochen hat, sagte er, und er sei froh mich zu treffen, weil sich so die Gelegenheit biete, sich wenigstens nachträglich für den seltsamen Eindruck zu entschuldigen, den er auf mich gemacht haben müsse. Er sei in einem desolaten Zustand gewesen, wohl auch wegen der vielen Medikamente, die man ihm verabreicht habe.

Ich versicherte ihm, dass ich ihn auch in seinem desolaten Zustand als angenehmen Menschen empfunden hätte, mich aber freute, ihn so erholt zu sehen.

Als er mir daraufhin von seinem glücklichen Aufenthalt auf Samos zu erzählen begann, ergriff ich, in der Hoffnung, meine Neugier nachträglich zu befriedigen, die Gelegenheit und lud ihn zu einem Kaffee ins »Rosis« ein, von dem wir keine fünfzig Meter entfernt standen.

Wir fanden einen Tisch am Fenster, durch das dürre Laub einer Linde sah man, wie sich in den Fenstern des gegenüberliegenden Hauses die späte Sonne spiegelte. Herr Lanz erzählte vom Meer, von den liebenswürdigen Besitzern der kleinen Pension, die er ganz zufällig gefunden hatte, von den erwachsenen Kindern der Wirtsleute, die nun wieder bei den Eltern leben mussten, beide studiert, sie Medizinerin, er im Bauwesen, beide arbeitslos. Und dann die Flüchtlinge natürlich, die hat er auch gesehen, der Strand voller Schwimmwesten und Müll, aber Gott sei Dank nicht auf seiner Seite der Insel, trotzdem, was für ein Elend. Ich bedauerte meine Idee mit dem Kaffee schon, als er plötzlich innehielt.

Ich langweile Sie, was? Ich kenne das, die Leute erzählen von ihren Urlauben immer das Gleiche, nette Leute, ein bisschen Schuldgefühle wegen der Armut, aber das Meer, das unendliche Meer. Ich muss mich entschuldigen.

Als er lachte, sah ich für einen Augenblick den jungen Mann vor mir, der er vielleicht einmal gewesen war. Er war mir sympathisch, aber das Geheimnis, das ich dem verlorenen Mann auf der Parkbank angedichtet hatte, hatte er für mich verloren. Und wäre nicht plötzlich ein dröhnender Platzregen aus dem Himmel gestürzt, der in schweren Tropfen gegen die Fensterfront neben uns trommelte, hätte unsere kurze Bekanntschaft an diesem Nachmittag wahrscheinlich ihr Ende gefunden und ich hätte nichts von dem Drama erfahren, das in der Männerseele von Artur Lanz tobte.

Klatschnasse Menschen strömten lachend oder schimpfend in das überfüllte Café, versammelten sich um den Tresen, aus der durchweichten Kleidung der neuen Gäste zog ein feuchter Dunst durch den Raum, eine verbrüdernde Stimmung, wie sie extreme Wetterlagen, stundenlange Zugverspätungen oder Staus auf Autobahnen zuweilen stiften, breitete sich aus.

Herr Lanz schlug vor, nun zum Wein überzugehen, schlängelte sich, ohne meine Antwort abzuwarten, zum Tresen und kam nach einer Weile mit zwei Gläsern Rotwein in den Händen zurück. Es blieb nicht bei diesem einen Glas, auch nicht, als es längst nicht mehr regnete und die Dämmerung schon der Dunkelheit gewichen war. Ich glaube, an diesem Abend war ich für Artur Lanz wie ein zufälliger Mitreisender in einem Zug, dem man getrost die eigene Lebensgeschichte anvertrauen darf, weil man ihn vermutlich nie wiedersehen wird, und dem man nicht einmal den eigenen Namen verrät. Er wollte jemandem, der nichts über ihn wusste und ihn allein darum nicht widerlegen konnte, erzählen, wer er war, wer er eigentlich war. Und dieser Jemand war zufällig ich.

Ein Erlebnis, erzählte er, hätte für ihn alles verändert, ein Erlebnis, das anderen Menschen banal vorkommen mag, dem aber alles andere gefolgt sei, die Scheidung, vielleicht sogar die Krankheit, das wirre Umherdenken, alle diese Fragen.

Vor einem Jahr, im Sommer, seien sie, seine Frau und er, mit ihrem Hund zu Besuch bei Freunden auf dem Land gewesen, ein schönes Anwesen im Oderbruch. Am Nachmittag sei er allein mit dem Hund spazieren gegangen.

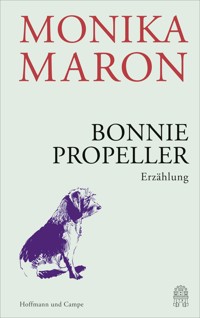

Herr Lanz zog sein Telefon aus der Tasche und zeigte mir ein Foto von seinem Hund, ein schwarzer, schnauzbärtiger Mischling, der mich ein bisschen an Nietzsche erinnerte.

Er hätte den Hund an der Leine gehalten, wegen seines ausgeprägten Jagdtriebs und der fremden Umgebung, an einer acht Meter langen Flexileine.

Ein heißer sonniger Tag war es, erzählte Herr Lanz, sonntägliche Ruhe über den Feldern, ein weißbeflockter, herrlicher Himmel, ich gab mich ganz dem Augenblick hin, als sich der Hund plötzlich losriss und mitsamt der Leine in ein endloses Rapsfeld stürmte. Am Griff dieser Leine befindet sich ein schweres Gehäuse, in dem sie aufgerollt werden kann, verstehen Sie, es war mir sofort klar, dass dieser Apparat sich irgendwann im Rapsgestrüpp verheddern würde und der Hund sich nicht mehr befreien könnte. Ich rief, ich pfiff, ich lief hilflos am Rand des Feldes auf und ab. Ich dachte an Hubschrauber und Wärmebildkameras, aber wer würde einen Hund retten wollen mit solchem Aufwand. Ich musste etwas tun. Dem Hund in das Rapsfeld hinterherzulaufen, war sinnlos, ihn darin zu finden aussichtslos. Ich sah den sterbenden Hund vor mir, mit heraushängender Zunge, erdrosselt beim verzweifelten Versuch, sich zu befreien. Oder langsam und qualvoll verdurstend, ich konnte nicht einfach weggehen und den Hund verrecken lassen. Ich hatte gesehen, dass er neben einer hohen, blaublühenden Pflanze ins Feld gerannt war, und hoffte, er hätte eine sichtbare Spur hinterlassen, aber das verschlungene, lianenartige Gewächs hatte sich wie unberührt hinter ihm geschlossen. Ich kämpfte mich Meter für Meter durch dieses störrische, feindselige Gestrüpp, rief immer wieder vergebens nach dem Hund. Mein Herz, dem ich schon länger nicht mehr ganz vertraute, schlug so wild, dass ich fürchtete, ich könnte selbst sterben bei diesem hoffnungslosen Unterfangen und niemand würde uns finden, weil niemand wusste, wo er uns suchen sollte. Ich weiß nicht, wie weit ich mich durch das Dickicht vorgearbeitet hatte, unter ständigem, mittlerweile atemlosen Rufen, als ich ein zartes Fiepen hörte, zuerst ganz leise, dann, wenn ich seinen Namen rief, immer lauter, bis ich bei ihm war. Die Leine vielfach verschlungen in dem krummen Gewächs, dass es ihn bald erwürgt hätte. Als wir dem Raps endgültig entkommen waren, musste ich mich ausruhen. Wir saßen am Wegrand, der Hund unbekümmert, er wusste nichts von der Todesgefahr, in der er gesteckt hatte, und mich überkam mit dem Abklingen meines Pulsschlags allmählich ein wunderbares, ja, ein fast heiliges Gefühl. Ich hatte etwas Unmögliches gewagt, ich hatte sogar mein Leben riskiert. Für einen Hund. Für einen Hund, weil ich ihn liebte. Ich hatte es geschafft, ich hatte ihn gerettet. Ich empfand nicht nur ein tiefes Glück, sondern etwas Unbeschreibliches, etwas sehr Großes. Und als ich so fühlte, dass es meinen ganzen Körper mit einem süßen Schmerz durchströmte, wusste ich, dass ich mich nach einem solchen Gefühl immer gesehnt hatte.

Er trank einen Schluck, sah mich dabei über den Rand des Glases an.

Sie haben keinen Hund? Sie lächeln so. Menschen, die nie mit einem Hund gelebt haben, verstehen das nicht. Aber Liebe ist Liebe, sagte er mit einer Bestimmtheit, als erwarte er meinen Widerspruch.

Ich glaube, dass ich um den Hund meiner Kindheit nicht weniger getrauert habe als um meine Großmutter, sagte ich, ich verstehe das. Wenn ich wirklich gelächelt habe, dann eher, weil Ihre Rettungsaktion Sie so glücklich gemacht hat, dass Sie danach offenbar Ihr ganzes Leben über den Haufen geworfen haben, samt Ihrer Gesundheit.

Herr Lanz winkte der Kellnerin, die, nachdem die Regengäste abgezogen waren, wieder ansprechbar war, und bestellte noch zwei Gläser Wein.

Über den Haufen geworfen habe er es eigentlich nicht, sagte er, es sei eher zusammengebrochen, aber das sei eine lange Geschichte.

Er sah in das leere Glas vor ihm, als ließe sich darin etwas erkennen, schüttelte den Kopf und schwieg.

Wie geht es Ihrem Hund, fragte ich, um das Gespräch wieder zu beleben.

Der ist nicht mehr mein Hund. Den hat meine Frau behalten und geschworen, dass ich ihn nie wiedersehe. Unsere Kinder sind erwachsen, mit denen konnte sie mir nicht drohen. Aber mit dem Hund. Sie hat behauptet, ich würde den Hund mehr lieben als sie. Und als sie das sagte, wusste ich, dass sie recht hatte. Ich liebte sie weniger als den Hund, eigentlich liebte ich sie gar nicht mehr. Ich hätte nicht sagen können, seit wann ich sie nicht mehr liebte, es war allmählich passiert, und ich hatte mich daran gewöhnt. Davor hätte ich das niemals zugegeben. Wer will schon mit einer Frau leben, die er weniger liebt als den Hund? Wer würde so etwas zugeben? Oder?

Er wartete auf meine Antwort.

Aber nun hatten Sie es zugegeben, sagte ich.

Natürlich habe ich es abgestritten, sagte er, ich schwor ihr, dass ich auch sie aus dem Rapsfeld gerettet hätte, was ja aber nicht nötig gewesen wäre, weil sie keine Leine um den Hals trug, an der sie sich hätte verfangen können. Aber dieser Satz »Ich liebe meinen Hund mehr als meine Frau« schwoll in mir an, mit jedem Tag wurde er mächtiger. Ich konnte sie nicht mehr ansehen, ohne daran zu denken. Ich verachtete mich, nicht weil es so war, sondern weil ich es ertrug. Im Winter bin ich ausgezogen. Den Hund hat sie behalten.

Und dann, wieder nach längerem Schwiegen, sagte er, wissen Sie, warum ich Artur heiße? Weil meine heldenverliebte Mutter mit der Verbindung von Artur und Lanz die Geschichte vom Heiligen Gral beschwören wollte. König Artus und Lancelot in ihrem einzigen Sohn vereint, davon muss sie geträumt haben. Warum es ausgerechnet diese Artusrunde war, die das Bild von einem heldenhaften Mann in ihr derart geformt hat, warum nicht Odysseus oder Perseus oder Robin Hood oder James Bond, habe ich nicht herausgefunden. Sie sagte, sie hätte schon als junges Mädchen ein Buch darüber gelesen und es nicht vergessen können. Aber sie hat auch andere Bücher über andere Helden gelesen, die sie vergessen konnte. Also las sie mir, auch als ich selbst längst lesen konnte, in einem sanften, fast schwärmerischen Ton die Geschichten von Rittern vor, die im Vorüberreiten mal so zehn andere Ritter besiegten oder sogar erschlugen, um der eigenen Ehre oder der Ehre ihres Königs oder der Königin willen. Eigentlich war meine Mutter eine sehr friedfertige, eher schüchterne Frau mit künstlerischen Ambitionen. Ihr Leben lang schrieb sie Tagebücher voll, die sie aber vor ihrem Tod alle verbrannt hat. Sie arbeitete halbtags in einem kleinen Architekturbüro als technische Zeichnerin, und einmal in der Woche ging sie in den Malzirkel, wo sie Stillleben malte, im Sommer auch Landschaften. Wir lebten in einer kleinen Stadt mit einer hübschen Umgebung. Wenigstens eins der Tagebücher hätte ich gern gelesen, vielleicht hätte es mir ihre Leidenschaft für diese schwerterschwingenden Helden, die sie auch ihrem Sohn ins Herz pflanzen wollte, erklären können.

Und hat sie? Hat sie Ihnen diese Leidenschaft ins Herz gepflanzt, fragte ich.

Herr Lanz lachte, schüttelte den Kopf. Vielleicht, ich weiß es gar nicht, jedenfalls weiß ich es nicht mehr. Damals sicher, aber ich war nicht der Kämpfertyp, wissen Sie, auch nicht besonders sportlich, obendrein anfällig für allerlei Infekte. Aber sicher wäre ich gern so ein Ritter gewesen, der schon aus zehn Wunden blutet und trotzdem nicht in die Knie geht und am Ende der Sieger bleibt. Nein, ich war wohl eher der Typ fürs heldenhafte Diskutieren, der ausgleichende Vermittler, irgendwann war ich sogar Klassensprecher. Ich fand Batman toll wie alle Jungs, aber ich glaube, ich habe nicht einmal gewusst, welche Heldentat ich hätte vollbringen sollen. Ich las zwar die Bücher, die meine Mutter mir immer mal wieder neben das Bett und ans Herz legte, aber wenn ich überhaupt davon geträumt habe, ein Held zu sein, dann als Gefährte von Lancelot und Parzival und nicht als Held in meinem eigenen Leben. Aber man weiß ja nicht, was mit den Geschichten, die man liest, passiert. Man verbringt ein paar Tage mit fremden Menschen in einer anderen Welt, freut sich mit ihnen, leidet mit ihnen, trauert und ist glücklich mit ihnen, und dann verlässt man sie wieder oder vergisst sie sogar. Aber irgendwo bleiben sie ja wie alle Erinnerungen, und eines Tages, wenn ihre Zeit gekommen ist, tauchen sie wieder auf. An Artus und Lancelot denke ich erst in den letzten Monaten wieder, seit ich den Hund aus dem Rapsfeld gerettet habe. Und eigentlich frage ich mich zum ersten Mal, was meine Mutter im Sinn hatte, als sie mich mit diesen Heldengeschichten gefüttert hat.

Unsere Gläser waren schon wieder leer. Diesmal winkte ich der Kellnerin und bestellte, ohne Herrn Lanz zu fragen, den nächsten Wein.

Und Ihr Vater, fragte ich. Sie sprechen gar nicht von Ihrem Vater.

Mein Vater war Landvermesser und viel unterwegs. Überhaupt war er ein stiller Mann. Er war ein Flüchtlingskind, vertrieben aus den Sudeten. Meine Mutter behauptete, er hätte die Demütigungen in der Kindheit und auch später nie verwunden. Ich sagte ja, wir lebten in einer kleinen süddeutschen Stadt. Sogar als meine Mutter, Tochter einer angesehenen eingesessenen Familie, diesen Fremden geheiratet hat, sorgte das noch für Gerede. Da hatte er schon sein Ingenieursdiplom und ein ordentliches Einkommen.

Die Kellnerin brachte den Wein, und ich fragte Herrn Lanz, ob er mich auf den unwürdigen Gang vor die Tür begleiten würde, ich müsse jetzt unbedingt eine Zigarette rauchen. Immerhin gönnte man den Rauchern einen Stehtisch, auf dem ein Teelicht in einem roten Glas rudimentäre Gastlichkeit verbreiten sollte. Eine Weile standen wir schweigend einander gegenüber, die Straße war menschenleer, nur die eiligen Schritte einer Frau hämmerten durch die Stille. Herr Lanz sah zu, wie ich süchtig an meiner Zigarette zog, und in einem Ton, dem anzuhören war, dass ihm ein innerer Kampf vorausgegangen war, sagte er: Ach, geben Sie mir auch eine.

Und Ihr Herz?

Herr Lanz winkte ab. Es war ihm anzusehen, dass er ein passionierter Raucher gewesen war; wie er die Zigarette hielt, wie er den Rauch ausstieß, zeugte von dem Genuss oder der Beruhigung, die ihm das Rauchen bereitete.

Mein Vater ist mit vierundfünfzig am plötzlichen Herztod gestorben, sagte er, und hat nicht geraucht.

Dann schwiegen wir wieder und rauchten.

Ich befürchtete, durch meine Gier nach einer Zigarette die zufällige Intimität unseres Gesprächs dem geschützten Raum von Rosis Café entrissen und damit verdorben zu haben, als Herr Lanz fragte, ob ich mich in der Artussage auskennte.

Ich gestand meine diesbezügliche Unbildung und dass ich eigentlich nur mit der Geschichte von Parzival vertraut sei, weniger mit der von Artus und Lancelot, die ihn wahrscheinlich interessierten.

Herr Lanz nickte nur ein paarmal, als hätte er meine Antwort erwartet. Er finde einfach niemanden, mit dem er sich darüber austauschen könne. Erst in letzter Zeit beschäftige ihn die Frage, auf welchen Mann seine Mutter gehofft hat, als sie ihm diesen Namen gab und diese Bilder in den Kopf pflanzte, und ob sie enttäuscht war, dass aus ihm kein Held, sondern ein ganz durchschnittlicher, unheldischer Mann geworden war. Ich hätte sie fragen sollen, sagte Herr Lanz bekümmert.

Ich fragte mich, was Frau Lanz ihrem Sohn hätte antworten können. Vielleicht fand sie seine Art zu leben, sein Studium und seinen Beruf zu bewältigen, seine Kinder zu erziehen und seine Ehe zu ertragen ja heldenhaft genug. Sie wird gewusst haben, dass ihr Artur nicht zum Kämpfer geboren war, und hat ihm darum Mut zum Mut einpflanzen wollen, um das zu erreichen, was für ihn möglich war. Und wenn nicht, wenn er nicht der Mann geworden war, den sie sich erhofft hatte, hätte sie ihn doch trotzdem geliebt. So schnell sind Mütter von ihren Kindern nicht zu enttäuschen. Eher wird sie sich gefragt haben, ob sie das Kind mit ihren Heldengeschichten nicht verschreckt statt ermutigt und es damit selbst zu einem bescheideneren Lebensentwurf gedrängt hat. Aber auch wenn sie wirklich enttäuscht gewesen wäre, hätte sie auf seine Frage danach auf keinen Fall geantwortet: Ja, ich bin von dir enttäuscht.

Es war kühl, die Luft noch immer regenfeucht. Wir zündeten uns jeder noch ein Zigarette an, als könnte die uns wärmen.

Aber was hätte Ihre Mutter Ihnen antworten können, fragte ich.