11,99 €

Mehr erfahren.

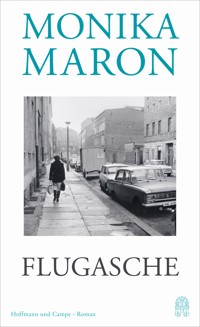

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Roman, der in der DDR nicht erscheinen durfte – über ein großes Thema unserer Zeit Flugasche erzählt die zwei Geschichten der 30-jährigen Journalistin Josefa Nadler. Beruflich schreibt sie in einer Reportage die Wahrheit über das Kraftwerk B., tritt für die Rechte der dort wohnenden Menschen ein, darf ihre Reportage jedoch nicht veröffentlichen. Sie muss sich vor ihren Kollegen und der Partei rechtfertigen. Privat lebt sie allein mit ihrem Sohn, gefangen in einem Gefühlschaos zwischen der Sehnsucht nach Geborgenheit und Freiheit und der Erfahrung von Einsamkeit und Zwang. Ein großer Roman, der danach fragt, wie man sich im Leben selbst gerecht bleiben kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 340

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Monika Maron

Flugasche

Roman

Hoffmann und Campe

ERSTER TEIL

I.

Meine Großmutter Josefa starb einen Monat vor meiner Geburt. Ihren Mann, den Großvater Pawel, hatte man ein Jahr zuvor in ein polnisches Kornfeld getrieben. Als der Großvater und die anderen Juden in der Mitte des Kornfeldes angekommen waren, hatte man es von allen Seiten angezündet. Meine Vorstellungen von der Großmutter Josefa sind nie zu trennen von einem langen Zopf, einem blauen Himmel, einer grünen Wiese, Zwillingen, einer Kuh und dem Vatikan. Auf dem Foto, das an einer Wand meines Zimmers hängt, wäscht die Großmutter ab in einer weißen Emailleschüssel mit einem schwarzen Rand. Am Hinterkopf der Großmutter hängt ein schwerer Dutt, der aus einem Zopf zusammengerollt ist. Die Großmutter ist untersetzt, hat kräftige Oberarme und schwarzes Haar.

Die Kindheit der Großmutter hat mir meine Mutter oft als mahnendes Beispiel ausgemalt, wenn ich mein Zimmer nicht aufräumen wollte oder Halsschmerzen simulierte, um nicht in die Schule gehen zu müssen. Deine Großmutter wäre froh gewesen, wenn sie in die Schule hätte gehen dürfen, sagte meine Mutter dann und erzählte die traurige Geschichte von der sechsjährigen Josefa, die nicht lesen und schreiben lernen durfte, weil sie die Zwillinge und die Kuh hüten musste. Ich gab zu, es besser zu haben als die Großmutter, die arm war und darum bis an ihr Lebensende mit drei Kreuzen unterschreiben musste. Nicht einmal mir selbst gestand ich, die arme Josefa zu beneiden. Aber ich muss sie beneidet haben, denn das Bild von dem beneidenswerten Bauernmädchen, das meine Phantasie mir malte, war bunt und fröhlich. Das Kind Josefa saß unter einem blauen Himmel auf einer grünen Wiese mit vielen Butterblumen. Eine magere Kuh kaute stumpfsinnig vor sich hin. Die Zwillinge lagen nebeneinander im Gras und schliefen. Josefa hatte ihren weiten gestreiften Rock über die Knie gezogen, sie spielte an ihrem langen Zopf und sprach mit der Kuh. Sie war barfuß und musste nicht in die Schule.

Später, als die Großmutter mit ihrem Mann aus Kurow bei Łódź nach Berlin gezogen war und vier Kinder geboren hatte, von denen meine Mutter das jüngste war, soll sie zu jedem Essen Sauerkraut gekocht haben, mit Speck, Zwiebeln und angebräuntem Mehl lange geschmort, bis es weich und bräunlich war. Noch heute lehnen meine Mutter und Tante Ida jede Zubereitung von Sauerkraut ab, die dem Rezept meiner Großmutter nicht absolut entspricht.

Warum mir im Zusammenhang mit der Großmutter immer das Wort Vatikan einfällt, weiß ich nicht genau. Die religiösen Verhältnisse der Familie waren für das ordentliche Preußen chaotisch. Der Großvater Jude, die Großmutter getaufte Katholikin, später einer Baptistensekte beigetreten, die Kinder Baptisten. Auf den Vatikan soll die Großmutter oft geschimpft haben. Sie soll, wenn auch Analphabetin, eine intelligente Frau gewesen sein.

Obwohl ich die Großmutter um ihre Kindheit auf der grünen Wiese beneidete und mit ihrer überlieferten Kochkunst sehr zufrieden war, beschloss ich an einem Tag gegen Ende meiner Kindheit, meine wesentlichen Charaktereigenschaften von ihrem Mann, dem Großvater Pawel, geerbt zu haben. Die Eltern meines Vaters zog ich für die genetische Zusammensetzung meiner Person nicht in Betracht. Er war ein biederer Pedell, sie eine biedere Zugehfrau. Beide hatten, soweit ich das aus Erzählungen schließen konnte, an erstrebenswerten Eigenschaften wenig zu bieten.

Im Wesen des Großvaters Pawel eröffneten sich mir eine Fülle charakterlicher Möglichkeiten, mit denen sich eine eigene Zukunft denken ließ und die zugleich geeignet waren, die Kritik an meinem Wesen auf das großväterliche Erbteil zu verweisen. Der Großvater war verträumt, nervös, spontan, jähzornig. Er stand nicht auf, wenn die Katze auf seinem Schoß saß, kochte jeden Morgen jedem seiner Kinder, was es zum Frühstück trinken wollte, Tee, Milch, Kaffee oder Kakao, und soll überhaupt ein bisschen verrückt gewesen sein. Meine Mutter sprach von der ewigen Unruhe des Großvaters, der mal nach Russland und mal nach Amerika auswandern wollte, was nur durch das rustikale Beharrungsvermögen der Großmutter Josefa verhindert wurde. Wenn der Großvater und die Großmutter sich stritten, drohte der Großvater, nun endgültig auf Wanderschaft zu gehen. Aber Mama packt mir ja nie die Wäsche, fügte er meistens hinzu, und blieb. Als er eines Tages wirklich gehen musste, ging er nicht freiwillig, und die Großmutter ging mit ihm. Davor aber blieb seine Lust zu wandern auf die Sonntage beschränkt. Sonntags setzte sich der Großvater auf sein Fahrrad und besuchte Freunde. Wenn es Sommer war und die Freunde einen Garten hatten, brachte er der Großmutter abends Blumen mit.

Die Verrücktheit des Großvaters war verlockend. Verrückte Menschen erschienen mir freier als normale. Sie entzogen sich der lästigen Bewertung durch die Mitmenschen, die es bald aufgaben, die Verrückten verstehen zu wollen. Die sind verrückt, sagten sie und ließen sie in Ruhe. Bald nach meinem Entschluss, die Verrücktheit des Großvaters geerbt zu haben, konnte ich schon die Symptome an mir beobachten, die ich aus den Erzählungen meiner Mutter und meiner Tante Ida kannte. Ich wurde unruhig, jähzornig, verträumt. Als ich das erste Mal hörte, wie Ida meiner Mutter zuflüsterte: »Das muss sie von Papa haben«, genoss ich meinen Erfolg.

Selbst die Armut, in der die Familie meiner Mutter gelebt hatte, erschien mir reizvoll. Es war eine andere Armut als die, von der mein Vater sprach, wenn er mir zum Geburtstag ein Fahrrad schenkte und dabei vorwurfsvoll erklärte, dass man zum zehnten Geburtstag eigentlich noch kein Fahrrad bekommen dürfe, weil man sonst ein verwöhntes Gör würde. Er habe sich sein Fahrrad erarbeiten müssen. Auch seinen Einsegnungsanzug habe er sich erarbeiten müssen. Zeitungen habe er austragen müssen, nach der Schule, und froh habe er sein müssen, weil er sein verdientes Geld nicht zu Hause habe abgeben müssen. Solche Reden konnte ich, ohne zu widersprechen, über mich ergehen lassen und ruhig auf den Einspruch meiner Mutter warten, der sich für gewöhnlich in einem ironischen Lächeln ankündigte, während sie meinem Vater noch zuhörte. Das verstehe sie nicht, begann sie scheinheilig, bei zwei Kindern, und Vater und Mutter hätten gearbeitet. Sie seien schließlich vier Kinder gewesen, der Vater Heimarbeiter für Konfektion, die Brüder arbeitslos. Aber sie hatte sich nichts selbst verdienen müssen als Kind und besaß mit zehn Jahren ein Fahrrad, ein altes zwar, aber ein Fahrrad, mit zwölf Jahren einen alten Fotoapparat, und als ihre Klasse in Skiurlaub fuhr und ihr die Ausrüstung fehlte, trieb ein Bruder Skier auf, der andere Stiefel, der Vater nähte nachts eine Hose, die Mutter trennte ihre Strickjacke auf und strickte einen Pullover. Die Brüder brachten sie zum Bahnhof und konstatierten zufrieden, dass ihre Schwester das hübscheste Mädchen in der Klasse war. Wir waren viel ärmer als ihr, sagte meine Mutter, aber wir waren keine Preußen.

Ohne zu wissen, was das Preußische an den Preußen eigentlich war, entwickelte ich eine ausgeprägte Verachtung für das Preußische, als dessen Gegenteil ich den Großvater Pawel ansah. Preußen waren nicht verrückt, das stand fest. Sie mussten ihre ersten Fahrräder selbst verdienen, wuschen sich den ganzen Tag die Hände und erfüllten ständig eine Pflicht. Preuße sein gefiel mir nicht. Da ich mich als genetische Alleinerbin des Großvaters fühlte, verdoppelte ich den Anteil jüdischen Blutes in mir und behauptete, eine Halbjüdin zu sein. Vierteljüdin klang nicht überzeugend. Bei jeder Gelegenheit verwies ich auf meine polnische Abstammung. Nicht, weil ich als Polin gelten wollte – ich kann mich nicht erinnern, jemals Stolz auf eine nationale Zugehörigkeit empfunden zu haben –, aber ich wollte keine Deutsche sein. Heute scheint mir, meine Abneigung gegen das Preußische gehörte zur Furcht vor dem Erwachsenwerden, das mich den geltenden Normen endgültig unterworfen hätte. Die Berufung auf meine Abstammung war die einfachste Möglichkeit, mich den drohenden Zwängen zu entziehen.

Der Großvater Pawel war tot, verbrannt in einem Kornfeld. Er gehörte mir. Er sagte, dachte und tat nichts, was mir nicht gefiel. Ich gab ihm alle Eigenschaften, die ich an einem Menschen für wichtig hielt. Der Großvater war klug, musisch, heiter, großmütig, ängstlich. Die Angst, die in ihm gelebt haben muss, war nicht zu leugnen, und es hat lange gedauert, ehe ich mich mit ihr abfinden konnte. Hätte ich nicht das Foto gefunden, das den Großvater vor einem kleinen Bauernhaus in Polen zeigt, wäre der Großvater für mich ein mutiger Mann geblieben. Auf dem Bild ist der Großvater mager und grauhaarig, den Mund verzieht er zu einem unsicheren Lächeln, die Augen blicken ängstlich und erschrocken. Das Bild wurde 1942 in dem Dorf aufgenommen, in dem die Großmutter Josefa geboren worden war und in dem der Großvater lebte, nachdem man ihn aus Deutschland ausgewiesen und bevor man ihn in ein Getto eingeliefert hatte. Die Angst des Großvaters bedrückte mich. Nachdem ich sie einmal entdeckt hatte, fand ich sie auch auf den älteren Bildern, die aus der Zeit in Berlin stammten, als der Großvater noch schneiderte und an den Sonntagen seine Freunde besuchte. Der skeptische, wachsame Blick und die Kopfhaltung, die auf fast allen Bildern die gleiche war und die den Eindruck erweckte, der Großvater wiche vor dem Betrachter des Bildes vorsichtig zurück. Als ich die Angst des Großvaters entdeckte, kannte ich selbst kaum eine andere Angst als die vor Mathematikarbeiten und dunklen Kellern. In den Büchern, die ich damals las, war auch mehr von Mut die Rede als von Angst, vom Mut der Widerstandskämpfer, der Neulanderoberer, der sowjetischen Partisanen. Angst war keine liebenswerte Eigenschaft, und ich versuchte sie zu unterdrücken, so gut ich konnte.

Später erkannte ich meine Verwandtschaft mit dem Großvater auch in der Angst. Als Mohnhaupt mich nicht in die Partei aufnehmen wollte, weil er, wie er sagte, befürchten müsste, von mir einen Schuss in den Rücken zu bekommen, hatte ich Angst vor ihm. Jeder Pförtner macht mir Angst, der mich angeifert, weil ein Blatt in meinem Personalausweis lose ist. Ich fürchte mich vor den alten Frauen, die mit ihren Krückstöcken die Kinder von den Wiesen jagen, damit ihre Hunde in Ruhe darauf scheißen können. Die Machtsucht primitiver Gemüter lässt mich zittern. Ich glaube, da der Großvater jähzornig war, muss auch auf seine Angst das Rauschen in den Ohren gefolgt sein, ein Rauschen, das den Kopf ausfüllt und alle Gedanken verdrängt außer dem Gedanken an die Angst. Die Angst wächst, wird größer als ich selbst, will aus mir hinaus. Sie bäumt sich und reckt sich, bis sie Wut ist und ich platze. Dann schreie ich den Pförtner an, bis er sich knurrend in sein Häuschen verzieht. Einer alten Vettel mit einem dicken Dackel habe ich sogar gedroht, sie zu verprügeln, falls sie nicht sofort das Kind losließe, das sie am Oberarm gepackt hielt. Und die andere Angst, die abgründige, die schwarze, die ein großes finsteres Loch um mich reißt, in dem ich schwerelos schwebe. Jeder Versuch, einen Halt zu finden, ist zwecklos. Was ich berühre, löst sich von dem, zu dem es gehört, und schwebt wie ich durch den Abgrund. Wenn ich an den Tod denke. Wenn ich den unfassbaren Sinn meines Lebens suche. Der Großvater fürchtete das Kornfeld, in das er getrieben wurde. Was habe ich zu befürchten? Das Bett, in dem ich sterben werde. Die Leben, die ich nicht lebe. Die Monotonie bis zum Verfall und danach.

II.

Morgen fahre ich nach B. Ich habe diese Stadt noch nie gesehen, weiß nur, dass es als Schicksalsschlag gilt, in B. geboren zu sein.

Im Plan steht: Reportage über B. Eine sympathische Formulierung. Hieße es stattdessen: Porträt über den Arbeiter Soundso, dahinter in Klammern: wurde am 7. Oktober mit dem ›Banner der Arbeit‹ ausgezeichnet, brauchte ich nicht nach B. zu fahren. Ich könnte einen ähnlichen Beitrag der letzten Jahre heraussuchen, telefonisch Alter, Haar- und Augenfarbe des Kollegen Soundso erkunden, eventuell auch einige auffällige Wesenszüge, und könnte beginnen: Der Kollege Soundso aus B. ist ein bescheidener (bzw. lebhafter) Mann um die vierzig (bzw. dreißig oder fünfzig), der mich, während er über seine Arbeit spricht, aus seinen blauen (bzw. braunen) Augen ernst (bzw. heiter) ansieht. Undsoweiter undsofort. Nicht dass der Kollege Soundso den Orden nicht verdient hätte und nicht ein vorbildlicher Mensch wäre. Aber er hat nicht mehr viele Möglichkeiten, sich zu verhalten, nachdem sein Name in der Zeitung stand.

Entweder empfängt er mich mit herablassendem Lächeln, nicht arrogant, eher mitleidig und amüsiert, weil ich die sechste oder siebente bin und weil er weiß: Was immer ich an ihm finde, ich werde Gutes schreiben. Aber der Kollege Soundso ist ein freundlicher Mensch, erspart mir die Skrupel, erzählt von seinem guten Kollektiv, seinem guten Meister, seiner guten Ehe und arbeitet weiter.

Oder er ist inzwischen ein Opfer meiner Kollegen geworden. Dann erzählt er so, wie er über sich gelesen hat, nimmt die Legende als seine Vergangenheit an, fürchtet, sich seiner eigenen Sprache zu bedienen und dem ungewohnten Anspruch, eine öffentliche Persönlichkeit zu sein, nicht gerecht zu werden.

Der Unglücksfall wäre die Ausnahme: ein Undankbarer, der den Orden für verdient hält statt für geschenkt, der auch darauf hätte verzichten können, weil er sich und seine Arbeit schon vorher hoch schätzte.

Morgen fahre ich nach B. »Kuck mal. Mach mal«, hat Luise gesagt in ihrem gedehnten Berliner Dialekt. In solchen Fällen bin ich nie sicher, ob sie einfach keine Lust hat, ihren Kopf für mich zu bemühen, oder ob sie an diesem Tag Absprachen jeder Art ohnehin für nutzlos hält. Oder aber sie vertraut mir in solchem Augenblick bedenkenlos.

Sie sah mich ermutigend, beinahe liebevoll an. In ihrem von Falten und Fältchen karierten Gesicht verblüfften mich wieder einmal die blauen Kinderaugen: »Fahr mal. Mach mal.«

Ich packe meinen Koffer, seit sechs Jahren jeden Monat einmal. Zwei Paar Jeans, vier Blusen, Wäsche, Bücher. Das obligate Telefongespräch mit meiner Mutter, ja, sie holt den Sohn morgen aus dem Kindergarten, bis Donnerstag also. Ja, den Pullover zum Wechseln gebe ich ihm mit.

Ich müsste in den Keller gehen, Kohlen holen. Wenn ich am Donnerstag komme, ist die Wohnung kalt, und ich bin müde. Aber das Licht in meinem Keller brennt nicht, und ich graule mich zuweilen. Eine unbestimmte Furcht, Kindheitsgruseln, das aber Herzklopfen verursacht und verkrampfte Schultern, das mich den Kopf einziehen lässt. Bis Donnerstag ist lang, lass es kalt sein.

Ich müsste etwas essen.

Dienstreisen bereiten mir Heimweh, ehe ich überhaupt abgefahren bin. Drei Tage oder vier in einer fremden Stadt, immerzu Türen, hinter denen fremde Menschen sitzen. »Guten Tag, mein Name ist Josefa Nadler, ich komme von der Illustrierten Woche …« Erlebnisse, Eindrücke, Bestürzendes, und keiner, mit dem ich es teilen, dem ich es auch nur mitteilen könnte. Spätestens nach einem Tag beneide ich alle Leute auf der Straße, die offenbar einander näher kennen. Vielleicht mögen sie sich gar nicht, aber sie kennen sich.

Ich gucke gierig in alle Fenster, hinter denen Familien Abendbrot essen, die Münder zum Sprechen bewegen und aussehen wie Leute im Fernsehen, denen man die Stimme weggedreht hat.

Ich beobachte mit wachsender Wehmut, wie vor Kinos Zweifüßer zu Vierfüßern verschmelzen, lachen und rauchen. Ich würde auch gerne rauchen, aber eine Frau allein auf der Straße mit einer Zigarette? In Ungarn vielleicht oder in Paris.

Manchmal frage ich nach einer Straße oder nach der Zeit, nur um sprechen zu können.

Meine innigsten Verbündeten werden die Überlebensgroßen, die Steinernen, die berühmten Toten der Stadt, die einzigen Stummen außer mir. Meine letzte Rettung: die Verlassenheit zum Genuss steigern, die höchste Stufe der Einsamkeit erklimmen: ich, die Verlorenste der Menschen.

Ich sollte es nutzen, dass ich zu Hause bin. Das Telefon steht griffbereit vor mir auf dem Tisch. Ich nehme den Hörer ab, um zu kontrollieren, ob das künstliche Herz unserer Kommunikation auch schlägt. Aber offenbar will niemand mit mir sprechen. Ich drehe den Filter meiner Zigarette zwischen Zeigefinger und Daumen, betrachte die Struktur der Fasern, schnippe die Asche ab, die nicht da ist.

Diese dreimal verfluchte Warterei. Worauf denn?

Auf den berühmten Märchenprinzen, der klingelt: Guten Tag, schöne Frau, Sie fahren morgen nach B. und fürchten sich vor der Einsamkeit? Bitte erweisen Sie mir die Huld und verfügen Sie über mich.

Bleibt der Ausweg der Trostlosen. Ich hole mein Bett aus der Truhe, beziehe es frisch, stelle eine Vase mit einer welken Rose daneben, ziehe mein schönstes und längstes Nachthemd an – ein sinniges Geburtstagsgeschenk der Frau Mama für ihre dreißigjährige Tochter. Für eine Leidende sehe ich zu frisch aus. Ich schminke mir eine angemessene Blässe auf die Haut, die Lider etwas dunkler, verbrauche den Rest meines besten Parfüms und betrachte mich im Spiegel, wohlgefällig, misstrauisch, voller Schadenfreude gegen Märchenprinzen und andere. Das haben sie davon. Eines Tages ist das vorbei, und sie haben es nicht gesehen. Ich gieße ein Glas Rotwein ein, stelle es wie einen Gifttrunk behutsam neben die Rose und lege mich ins Bett wie Schneewittchen in den Sarg.

Ach, Luise, du warst klug wie immer. Du hast gewusst, warum du mich mit Optimismus und Arbeitsfreude gepolstert hast, ehe du mich in dieses jammervolle Nest schicktest. Diese Schornsteine, die wie Kanonenrohre in den Himmel zielen und ihre Dreckladung Tag für Tag und Nacht für Nacht auf die Stadt schießen, nicht mit Gedröhn, nein, sachte wie Schnee, der langsam und sanft fällt, der die Regenrinnen verstopft, die Dächer bedeckt, in den der Wind kleine Wellen weht. Im Sommer wirbelt er durch die Luft, trockener schwarzer Staub, der dir in die Augen fliegt, denn auch du bist fremd hier, Luise, wie ich. Nur die Fremden bleiben stehen und reiben sich den Ruß aus den Augen. Die Einwohner von B. laufen mit zusammengekniffenen Lidern durch ihre Stadt; du könntest denken, sie lächeln.

Und diese Dünste, die als Wegweiser dienen könnten. Bitte gehen Sie geradeaus bis zum Ammoniak, dann links bis zur Salpetersäure. Wenn Sie einen stechenden Schmerz in Hals und Bronchien verspüren, kehren Sie um und rufen den Arzt, das war dann Schwefeldioxyd.

Und wie die Leute ihre Fenster putzen. Jede Woche, jeden Tag am besten. Überall saubere Fenster bei diesem gottserbärmlichen Dreck. Sie tragen weiße Hemden, weiße Strümpfe die Kinder. Das musst du dir vorstellen, mit weißen Strümpfen durch schwarzes schmieriges Regenwasser. Weiße Pullover werden hier am liebsten gekauft, hat die Verkäuferin gesagt. Fahr mal, guck mal – ich gucke mir die Augen aus dem Kopf, überall dieser Dreck. Wenn du die Zwerge aus dem Kindergarten in Reih und Glied auf der Straße triffst, musst du daran denken, wie viele von ihnen wohl Bronchitis haben. Du wunderst dich über jeden Baum, der nicht eingegangen ist. Was soll ich hier, Luise, wenn ich nichts ändern kann. Jedes Wort, das ich höre, jedes Gesicht, das ich sehe, verwandelt sich in mein Mitleid. Und in meine Scham. Ich schäme mich, weil ich gewusst habe, dass es diese Stadt gibt, und gegeizt habe mit meiner Phantasie, auf die ich so stolz bin. Auf der bin ich inzwischen durch Venedig gegondelt oder hab mich in New York zu Tode gefürchtet oder habe in Marokko die Orangen von den Bäumen gepflückt. Aber in dieses jederzeit betretbare B. habe ich sie nicht gelassen.

Der kleine Mann hinter dem Schreibtisch mustert mich mit traurigen Eulenaugen hinter dicken Brillengläsern, als ich ihm sage, ich wolle über den Dreck in B. schreiben und über die Leute, die darin leben. Alfred Thal ist Pressebeauftragter des Direktors. Ein unscheinbares Männchen, glattes Haar, strähnig in den Nacken gekämmt, dünne, abfallende Schultern. Wenn er lacht, hält er sich die Hand vor den Mund wegen seiner schlechten Zähne.

Hätte ich nach dem Kollegen Soundso, Ordensträger, verlangt, wäre er sicher nicht erstaunt gewesen. Das passiert ihm jeden Tag, wenn meine Kollegen von Presse, Funk und Fernsehen auf der Suche nach dem Neuen in sein verwinkeltes Zimmerchen geraten. Der Kollege Soundso kommt ihnen gerade recht. Wann gab es das schon, ein Arbeiter bekommt einen Staatsorden, fährt zum Bankett in die Hauptstadt. Ihm wird die Ehre erwiesen, die der herrschenden Klasse gebührt. Noch sein Vater starb mit vierzig Jahren an einer Berufskrankheit. Der Kollege Soundso wird in der Betriebspoliklinik dispensaire betreut. Seine Mutter sah als Rentnerin zum ersten Mal das Meer. Die Kinder des Kollegen Soundso fahren jedes Jahr in ein Ferienlager an die See. Glaube nicht, Luise, ich sähe das nicht oder ich wüsste das nicht zu schätzen! Aber ich stelle mir vor, wie der Kollege Soundso mit seiner Frau einen schwarzen Anzug kauft, nicht zu teuer, wann braucht er ihn schon, aber auch nicht zu billig, schließlich wird an dieses Jackett der Orden gesteckt. Die alten schwarzen Schuhe machen es auch nicht mehr, besonders nicht zu dem neuen Anzug. Dann fährt der Kollege Soundso nach Berlin. Er darf sogar den großen schwarzen Wagen des Direktors benutzen. Wenn unter dem Buchstaben S sein Name aufgerufen wird, laut, es klingt, durch den ganzen Saal: Kollege Soundso aus dem Chemiebetrieb in B., könnte er fast weinen. Vielleicht denkt er an seinen Vater, der an einer Berufskrankheit gestorben ist, dessen Name nur einmal in der Zeitung stand: als er gestorben war. Vielleicht verzeiht er in diesem Augenblick sogar die Güterzüge voll Dreck, die ihm jeden Tag auf den Kopf rieseln. Beim Bankett läuft er unsicher am Büfett entlang. Von dem Geflügel nimmt er nichts. Er fürchtet, vor Aufregung könnte er sich ungeschickt anstellen, und das Tier landete auf dem neuen Anzug; er will sich nicht blamieren. Er tut sich von allem wenig auf, weil er nicht unbescheiden sein will. Und zu Hause wird er erzählen, wie einmalig das alles war, der Empfang, das Büfett, Champignons, Sekt, alles da. Und wie der Minister ihm die Hand gedrückt hat. Jemand wird fragen, ob er den Minister an den heißen Sommertag erinnert hat, an dem er ihre Werkhalle besichtigte, sich den heißesten Platz zeigen ließ, an dem 76 Grad gemessen wurden, die Beschaffung einiger Kisten Orangensaft für die Arbeiter anordnete und wieder verschwand. Alle werden über die Frage lachen wie über einen guten Witz. Selbstverständlich hat der Kollege Soundso nichts davon zu dem Minister gesagt, wie keiner von ihnen darüber gesprochen hätte.

Nein, ich werde den Kollegen Soundso verschonen.

Alfred Thal wiegt den Kopf. Selbst wenn er lächelt, sieht er traurig aus. »Sie können ins alte Kraftwerk gehn. Sehn Sie, dahinten, die vier Schornsteine, das ist es. Da kommt der Dreck her. Wir sollten längst ein neues haben, aber irgendwie waren die Mittel nie da. Und wenn sie gerade da waren, ist woanders ein Kraftwerk zusammengebrochen. Dann haben die unser neues gekriegt, und wir haben unser altes behalten. Nun kriegen wir ja eins, auf Erdgasbasis.« In Thals Stimme schwingt ein zynischer Ton.

»Wann?«, frage ich.

»In einem halben Jahr soll es fertig sein, aber wer weiß. Haben Sie die Baustelle nicht gesehn? Das große hellblaue Gebäude.« Thal kichert. »Hellblau war eine Empfehlung der Landschaftsgestalter. Wenn wir hier schon keinen blauen Himmel haben, dann baun sie uns wenigstens ein himmelblaues Kraftwerk –«

»Und dann hört das auf mit dem Ruß?«

Thal lacht, ohne dabei seine gelben Zahnstummel zu entblößen. Aber lachen ist nicht der richtige Ausdruck für seinen gespitzten Mund und das ironische Glitzern in seinen Augen. Er kostet seinen Vorteil aus, wartet ab, bis ich Ungeduld zeige.

»Der bleibt«, sagt Thal, spitzt wieder den Mund und freut sich, weil ich überrascht bin. In seinem grinsenden Schweigen liegt Herausforderung. Ich soll weiterfragen, freiwillig erzählt er nichts.

»Warum?«, frage ich.

»Das alte wird trotzdem gebraucht.«

»Wer sagt das?«

Thals Grinsen wird breit. Er macht eine Faust, stellt den Daumen senkrecht und zeigt mit ihm nach oben, wobei er den Blick an die Decke richtet, was wohl heißen soll: ganz oben.

Die Straße, die vom Kraftwerk zum Hotel führt, ist jetzt leer. Die zweite Schicht hat vor einer Stunde begonnen. Nur einige Lastwagen und Baufahrzeuge fahren mit lautem Getöse über die Brücke, vorbei an der Werkmauer, die das Geräusch hart zurückschlägt auf die andere Seite der Straße, wo es weit über die ebne Baufläche hallt und sich allmählich im Sand und in der Ferne verliert. Hinter der Mauer zischt und dröhnt es, steigen Dämpfe auf, klingt dumpfes, rhythmisches Stampfen.

Wie ein Golem, denke ich, ein unheimlicher Koloss, zwar gebändigt, aber in jedem Augenblick bereit, sich loszureißen, auszubrechen und mit heißem Atem alles niederzubrennen, was ihm vor die giftgrünen Augen kommt.

Ich laufe schneller, weg hier, weg von dem Gestank, dem Dreck, weg von den gebeugten Menschen in den Aschekammern, von dem sanftmütigen Heldentum, mit dem sie bei sengender Hitze Kohle in die aufgerissenen Feuerrachen schütten. Weg von meinem Mitleid, das in mir schwappt wie lauwarmes Wasser, das mir in den Hals steigt und in die Augen. Weg von Hodriwitzka, ohne den das Kraftwerk längst zusammengebrochen wäre, wie der Ingenieur gesagt hat.

Darum also hat Thal gelächelt, als er mir gestern vorschlug, das Kraftwerk zu besichtigen. Darum seine Bemerkung, länger als zwei, drei Stunden habe es noch kein Journalist darin ausgehalten. Erbaut 1890 oder 95, was machen die fünf Jahre schon aus. Damals war es neu, jetzt ist es verschlissen, vor zwanzig Jahren heizte ein Heizer zwei Ofen, jetzt heizt er vier, und die meisten Heizer sind inzwischen Frauen. Dafür sind sie jetzt ein sozialistisches Kollektiv. Ist das der Fortschritt, Luise? Liegt darin unsere höhere Gerechtigkeit, die gerechtere Verteilung des Reichtums, der Arbeit, der Luft? Und wer wagt es, zu entscheiden, dass dieses Ungetüm nicht stillgelegt wird, obwohl das neue Kraftwerk bald steht? Wer hat das Recht, Menschen im vorigen Jahrhundert arbeiten zu lassen, weil er synthetische Pullover braucht oder eine bestimmte Art von Fliegentöter? Ich wage es nicht, ich will das Recht nicht haben, ich werde keinen Weichspüler mehr sehen können, ohne an diese brüchigen Wände zu denken, an graue Hallen, durch die der Wind pfeift, gegen den die Frauen alte Bleche aufgestellt haben. Und an die Aschekammern, die Hitze und die erdige Kohle. Und warum habe ich das alles nicht gewusst? Jede Woche steht etwas in der Zeitung über B., über ein neues Produkt, über eine Veranstaltung im Kulturpalast, über vorfristig erfüllte Pläne, über den Orden des Kollegen Soundso. Nichts über das Kraftwerk, kein Wort von den Aschekammern, die das Schlimmste sind. Warum sollen die waschwütigen Hausfrauen, die ihre Waschmaschinen schon für zwei Hemden in Gang setzen, nicht wissen, wer ihren löblichen Sauberkeitssinn bezahlt? Warum sollen die strebsamen Kleingärtner nicht daran denken, wessen Gesundheit ihre gut gedüngte Rosenzucht kostet? Vielleicht wollen sie es sogar wissen, vielleicht gingen sie vorsichtiger um mit ihresgleichen.

In zwei Stunden fährt mein Zug, und ich bin froh, B. verlassen zu können. Mir ist, als hätte ich einen Schlag vor den Kopf bekommen, jetzt ist mir schwindlig, ich muss ausruhn und nachdenken, das vor allem, nachdenken. Der Gedanke an Thals Lächeln, das beim Abschied um seinen Mund zu finden sein wird, lässt Peinlichkeit in mir aufkommen. Er wird mich entlassen wie meine Kollegen, die vor mir hier waren, die ähnlich betroffen und erschüttert abgefahren sind wie ich. Thal glaubt zu wissen, was ich schreiben werde, und er wird lächeln.

Ich sitze in meinem Sessel, eine Zigarette zwischen den klammen Fingern, den Mantel habe ich anbehalten. Im Keller brennt immer noch kein Licht, die Blumen sind verwelkt, die Butter ist ranzig.

Ich will allein leben. Als würde mich dieses Postulat wärmen. Mein Gott, nicht auszudenken, ich komme nach Hause in eine geheizte Wohnung, an einen gedeckten Tisch. Ach Liebling, da bist du endlich, würde er sagen. Ich würde mich in die Arme nehmen lassen. Es war so fürchterlich, Liebster. Er gießt mir einen Cognac ein, erhol dich erst einmal, du bist ja ganz blass. Nach kurzer Zeit schwebe ich in einer Wolke von Wohlbefinden. Mit warmen Füßen und Cognac im Magen lässt es sich ganz anders an B. denken. Gewiss, es ist schlimm, aber die Menschen haben sich gewöhnt, und es geht eben nicht alles auf einmal, historische Notwendigkeiten und so weiter, gieß noch mal nach, Liebster, gleich geht es mir besser.

Aber ich habe keine warmen Füße, und B. steckt mir in den müden, durchfrorenen Knochen, und eingießen müsste ich selbst.

Ich vergesse langsam, wie es war, als jemand auf mich wartete. Es kostet schon Mühe, Konkretes zu erinnern aus fünf Jahren. Nachsichtige Verklärung breitet sich darüber, manchmal sogar schon der Gedanke, es könne so schlimm nicht gewesen sein, wie ich es vor drei Jahren empfunden haben muss, als ich mein Gelübde ablegte: Ich will allein leben. Ich weiß nur, ich wollte das alles nicht mehr gefragt werden: wasdenkstdu, woherkommstdu, wohingehstdu, wannkommstduwieder, warumlachstdu. Ich wollte kein siamesischer Zwilling sein, der nur zweiköpfig denken kann, vierfüßig tanzen, zweistimmig entscheiden und einherzig fühlen. Aber emanzipierte Frauen frieren nicht, heulen schon gar nicht, und das Wort Sehnsucht haben sie aus ihrem Vokabular gestrichen. Ich friere, ich heule, ich habe Sehnsucht. Ich blättere in meinem Notizbuch, wem kann ich mein angeschlagenes Gemüt und meine verheulten Augen schon zumuten. Unbestreitbarer Vorzug eines Meinmanns: der muss, ob er will oder nicht. G. – Grellmann, Christian.

Meine Mutter nannte ihn immer einen netten Jungen und Tante Ida eine treue Seele. Noch heute behauptet Ida wehmütig, ich wäre längst eine glückliche Frau, hätte ich diesen hübschen und netten Christian geheiratet. Wie sie diesem lieben, hübschen Christian eine solche Bosheit wünschen könne, frage ich zurück. Und dann hat Ida, die an mein einsames Alter denkt, Tränen in ihren hellblauen Augen.

Dass ich Christian niemals heiraten würde, entschied sich an dem Tag, an dem die Schule uns entließ und wir dieses ungeheure, langersehnte Ereignis feierten. Damals liebte ich den schönen Hartmut, bester Sportler der Schule, obendrein Pianist einer erfolgreichen Jazzband. Aber Hartmut liebten viele, auch diese blassgesichtige Blondine mit weißer Spitzenbluse und schwarzem Taftrock, die er an diesem Abend siegreich in den Armen hielt. Ich saß in einer Ecke und heulte. Christian brachte mich nach Hause. Es war schon hell, die S-Bahn hallte von irgendwo, auf der anderen Straßenseite hielt ein Milchauto. Ich liebte die Milchautos, die ihre Klapperkästen vor die Läden stellten, während wir noch schliefen. Sie verbreiteten eine großstädtische Geborgenheit und waren mir der Inbegriff eines romantischen Morgens. Ich hatte inzwischen aufgehört zu weinen, fühlte mich nur untröstlich und leidend in meiner verlorenen Liebe. Plötzlich, kurz vor unserem Haus, streichelte mir Christian, der bis dahin geschwiegen hatte, verlegen den Kopf und sagte: »Sei nicht traurig, ich liebe dich doch.«

Christian als Ersatz für Hartmut. Diese Vorstellung machte mein Unglück perfekt, steigerte es fast zur Katastrophe. Ich rannte nach Hause, aß drei Tage nichts und fuhr dann in die Ferien.

Hartmut habe ich nicht wieder gesehen. Und seit damals ist entschieden, dass der sehnlichste Wunsch meiner Tante Ida sich nicht erfüllen wird. Christian studierte in Halle. Nach einem Jahr kamen wieder Briefe, dann kam er selbst. Eines Tages mit einem Mädchen. Sie hatte kurzes, dunkles Haar, breite, etwas eckige Schultern, graue Augen, sie wirkte kräftig, obwohl sie schmal war, und alle Welt behauptete, sie sähe mir ähnlich. Später heirateten die beiden, noch später ließen sie sich scheiden, schmerzlos, sie ging weg, und Christian versuchte nicht, sie zu hindern. Seitdem lebt er allein in seiner Einzimmerwohnung, Altbau, Außentoilette. Ohne Ehe keine Wohnung, hatte die Frau vom Wohnungsamt gesagt. Über den Milchautomorgen haben wir nie gesprochen.

Christians Wohnung wirkt auf mich beruhigend. Der erste Eindruck ist chaotisch: bis zur Decke vollgestopfte Bücherregale, in den Ecken Zeitschriften und Karteikästen, Bilder an jedem Stückchen freier Wand, als Schreibtisch ein riesiges massives Brett, das von einer grellen Lampe beleuchtet wird, ein altes Plüschsofa und zwei Sessel in der Nähe des braunen Kachelofens. Bei näherem Hinsehen erweisen sich die Bücher als pedantisch geordnet, die Ecken als aufgeräumt und staubfrei, jeder Zentimeter des Zimmers ist genutzt, das Chaos hat System.

Seit jeher beneide ich Leute um ihre Fähigkeit, Harmonie und Wärme um sich zu verbreiten, innere Ausgeglichenheit auf Räume zu übertragen. Alle meine Versuche, Häuslichkeit zu schaffen, scheiterten. In anderer Zuordnung erschuf ich immer wieder die gleiche Kühle, Disharmonie und Halbheit, obwohl ich meine Unfähigkeit sogar auszugleichen suchte, indem ich andere nachahmte.

Die Heizsonne strahlt auf meine Füße, die in zu großen Filzlatschen stecken, ich löffle Gulaschsuppe aus der Büchse, erzähle über den traurigen Alfred Thal, über die weißen Kniestrümpfe und über das Kraftwerk.

»Was willst du schreiben?«, fragt Christian.

»Ich weiß nicht.«

»Schreib doch zwei Varianten. Die erste, wie es war, und eine zweite, die gedruckt werden kann.«

Das sei verrückt, sage ich, Schizophrenie als Lebenshilfe – als wäre kultivierte Doppelzüngigkeit weniger abscheulich als ordinäre. Ein zynischer Verzicht auf Wahrheit. Intellektuelle Perversion.

Christian winkt ab. »Hör auf, so zu krakeelen.« Um seine Mundwinkel zuckt für einen Moment der berüchtigte Grellmann’sche Spott, sanft und hochmütig. »Ist immerhin besser als deine Selbstzensur: rechts der Kugelschreiber, links der Rotstift.«

Gleich wird er mir raten, die Zeitung doch einmal zu vergessen beim Schreiben, meine eigene Logik nicht selbst zu zerstören durch mögliche Einwände des Chefredakteurs, dabei wird er mich belauern, ob der Stachel endlich sitzt. Und bei meiner ersten spürbaren Unsicherheit ändert er den Ton, zieht seinen Vorschlag zurück oder bezichtigt mich sogar der Unfähigkeit. Und schon schnappt die Falle zu. Plötzlich werde ich zum Fürsprecher seiner Idee, und er bezieht die Position des Zweiflers. Irgendwann werde ich sagen: gut, ich versuch’s, und Christian wird seinen Triumph mühsam verbergen. Nein, mein Lieber, heute nicht. Was habe ich von deiner Wahrheit, wenn niemand sie erfährt. Und was sollte übrig bleiben für den verlogenen Aufguss. Ich schweige, biege verbissen an einer Büroklammer, bis sie endlich zerbricht.

Christian gähnt, er ärgert sich über seinen Misserfolg. »Geh schlafen«, sagt er, »du siehst aus wie ein Huhn.«

Ich fühle mich auch wie ein Huhn, aber wie ein totes Huhn, kalt, gerupft und kopflos.

Heute also nicht Schneewittchen im Sarg, sondern Huhn in der Tiefkühltruhe.

Christian macht sein Bett auf dem Sofa. Sorgfältig zieht er das Laken glatt, bis keine Falte mehr zu sehen ist. Ich rolle mich zusammen, wärme meine Hände an meinem Bauch, ein Bein am andern. Das Bettzeug ist kühl. Es ist albern, in zwei Betten zu schlafen, wenn man friert.

»Zwei Betten sind albern«, sage ich.

Christian guckt für einen Augenblick hoch. Dann zieht er weiter an der Decke, die längst glatt und ordentlich auf dem Sofa liegt.

»Sei froh, dass du ein Bett hast. Hühner schlafen nämlich auf der Stange.«

»Ich bin aber ein totes Huhn, ohne Flügel zum Wärmen.«

»Tote Hühner frieren nicht.«

Ich drehe mich zur Wand. Er hat recht. Seit einem Milchautomorgen vor hundert Jahren sind wir füreinander geschlechtslos. Daran ändern auch Außentemperaturen nichts.

Und dann fließt ein warmer Strom von meiner rechten Schulter in Arm und Hals. Christian liegt neben mir, und mich überfällt eine lähmende Angst. Das ist nicht mehr Christian, das ist ein Mann, fremd wie andere. Gleich werden seine Hände prüfend über Haut und Fleisch fahren, ob sie den allgemeinen Ansprüchen auch standhalten, wird er auf Höhepunkte warten und wird, bleiben sie aus, das Prädikat frigide oder anorgastisch registrieren. Von mir bleibt nichts als das Stück Frau, das unter der Decke liegt, verkrampft vor Kälte und Anspannung.

Christian zündet eine Zigarette an, steckt sie mir in den Mund, schiebt seinen Arm unter meinen Hals, lacht still vor sich hin. »So ähnlich hast du ausgesehn, wenn du in Mathe an die Tafel musstest.«

Schon möglich. Das schneidende Gefühl im Magen, wenn mein Name aufgerufen wurde, die vor Aufregung blauen Hände auf dem Rücken, Blessins genüssliche Stimme: »Na, Fräulein Nadler, immer noch nicht der Groschen gefallen?«, in meinem Kopf nichts außer einem schmerzhaften Druck. Wenn ich mich setzte, hatte ich an beiden Daunennägeln die Haut weggerissen, dass sie bluteten. Aber ich stehe nicht an der Tafel. Ich müsste nur die Hand ausstrecken und Christians warme Haut berühren. Ich müsste nicht einmal tun, was ich nicht will. Stattdessen fühle ich mich missbraucht, bevor ich angerührt wurde.

Durch das angelehnte Fenster klingen die monotonen Stimmen Betrunkener, die Kneipe an der Ecke schließt. »Zieh dein Hosenbein hoch, du«, lallt jemand, »ich hab gesagt, du sollst dein Hosenbein hochziehen, damit ich dich anpissen kann.«

Wir lachen, wohl lauter, als die Sache verdient, und ich strecke meinen Arm aus. Bei Robert Merle habe ich gelesen, dass die Haitier spielen nennen, wozu wir miteinander schlafen sagen. Spielen ist schöner. Es erinnert an Wiese und Blumen, an Spaß und Lachen, nicht an stickige Schlafzimmer, sentimentale Schwüre oder müden Griff neben sich kurz vor dem Einschlafen. Komm, Christian, wir spielen, vergessen B. und Blessin, und auch dich, Luise. Nicht Leben denken, Leben fühlen, bis zum Schmerz, bis zur Erschöpfung, alle Gedanken wegfühlen, nur Bein und Bauch und Mund und Haut sein.

Der Friseur zieht gerade seine Jalousie hoch, steht als frisiertes Vorbild im Türrahmen mit Animierlächeln unter dem blonden Bärtchen. Nein, nein, ich bin kein Kunde. Ich lächle auch, statt meinen Kopf hinzuhalten. Diesiges, sonniges Gelb hängt in der Luft, müder Wind schaukelt welke Blätter an den Bäumen und die Bommeln der Platanen. Der Weltuntergang hat nicht stattgefunden, oder ich habe ihn verschlafen. Soll die Straßenbahn abfahren, ich laufe. Auf der Promenade zwischen Kirche und Rathaus ist Markt. Dicke, angepummelte Frauen mit roten Händen stehen in den Buden, treten von einem Bein aufs andere. Vor der Kirche wartet eine weiße Kutsche, vor dem Rathaus ein blumengeschmücktes Taxi; es wird geheiratet. »Prima Fisch, feiner Fisch«, ruft es. Und: »Meine Dame, Sie haben Hühneraugen, det seh ick von hier. Kommse her.« Eine Wolke verschiedener Gerüche schwebt über dem Platz, Orangen, Fisch, Gewürze, Currywurst und Blumen, alles ganz nah, auch die vielen Leute, die einander drängen und beiseiteschieben, um Stoffe zu befühlen und Äpfel zu prüfen. Gerade über die Straße ist der Gemüsekonsum, fast leer. Nur auf dem Markt gibt es zu riechen und zu fühlen und zu wählen. Anschließend geht man in die Apotheke an der Ecke, versorgt sich für eine Woche mit Tabletten aller Art. An Markttagen ist die Apotheke immer überfüllt. Ich kaufe drei Sträuße von den letzten Herbstastern, violett, weiß und gelb.

Der Pappstreifen an meiner Tür ist wieder einmal zerrissen, diese Gören. Josefa links, Nadler rechts, jeder Namensteil hängt an einer Reißzwecke. Das Bild verführt zu symbolischen Deutungen. Aber heute nichts davon, heute stehen niedere Arbeiten auf dem Programm. Und am Montag rufe ich endlich den Klempner an. »Du hast so viele Freunde«, sagt Tante Ida immer, »und trotzdem ist bei dir alles kaputt.« Stimmt, Ida, das lerne ich wohl nie. Ich muss sogar allein die Kohlen holen. Und prompt geht bei der Rickert’schen die Tür auf. »Fräulein Nadler«, sagt sie. Wenn ich das schon höre. Dreißig Jahre alt, Mutter eines fünfjährigen Kindes, geschieden und Fräulein. »Fräulein Nadler, die Hausgemeinschaft baut heute das Zäunchen für den Vorgarten.« Ob ich vielleicht beim Streichen helfen könnte. Nein, kann ich nicht, will ich auch nicht. Ich brauche kein Zäunchen. Warum diese Leute unentwegt Zäune bauen, um dieses Gärtchen und jenes Höfchen, am besten um jedes Bäumchen. »Ich bin alleinstehend mit Kind«, sage ich, registriere meine Inkonsequenz, und die Rickert’sche kneift ihren Mund zusammen, sodass zwischen Oberlippe und Nase lauter senkrechte Falten stehen und sie aussieht wie eine Ziege. »Vorgestern um siebzehn Uhr hat ein Mann bei Ihnen geklingelt, aber nicht der große dunkle mit dem Bart«, sagt sie und verschwindet wieder hinter ihrer Tür. Ich höre, wie sie die Kette vorhängt.

Und am Abend pünktlich um acht wird sie die Haustür zuschließen. Nach acht sind wir nicht mehr zu sprechen. Da sperren wir uns ein in unsere Höhlen oder sperren uns aus – aus der Menschengesellschaft. Da hilft kein Klopfen, lieber Freund, und auch kein Rufen, die Autos überschreist du nicht. Geh nach Hause. Ordnung muss sein.

Als mein Atem sich nicht mehr in Dampfschwaden verwandelt, gehe ich in den Kindergarten.

»Mama!« Ein gewaltiger Ansturm gegen meinen Körper, feste, warme, weiche Haut, das berauschende Gefühl, unersetzlich zu sein, das Liebste, nicht wegdenkbar, das große Glück eines anderen. Ich weiß, die Ernüchterung kommt gleich: »Was hast du mir mitgebracht?« Aber ich habe vorgesorgt, will keine Freude verderben, seine nicht und meine nicht. Ich lege den roten Traktor auf die Opferbank unserer Liebe und werde belohnt mit einem gellenden Freudenschrei: »Mama, du bist lieb.«

Auf der Straße frage ich: »Na, gehen wir noch ein Bier trinken?«

Ein kurzer Blick zur Verständigung, Antwort mit tiefster Stimme: »Ja, ich trinke ein ganz großes Bier.« Ein Passant dreht sich um, der Sohn kichert: »Der Mann denkt bestimmt, ich trinke wirklich Bier.«

Wir bestellen Eis und Kaffee.

»Der Andreas hat mich gehaun.«

»Hau ihn doch wieder.«

»Der ist aber größer.«

»Na und? Vielleicht ist er schwach.«

»Nein, aber er kann nicht so schnell rennen, da renn ich lieber weg.

»Wiederhaun ist aber besser.«

»Ich habe aber Angst.«

»Mach ihm auch Angst. Sag, wenn du ganz wütend bist, kannst du Feuer spucken.«

Der Sohn ist begeistert, führt vor, wie er Feuer spucken wird, spuckt stattdessen Eis über den Tisch.

Abends im Bett fragt er: »Kann ich wirklich Feuer spucken?«

»Ja, wenn du ganz schrecklich wütend bist, bestimmt.«

»Und du?«

Ich? Nein, bedaure, mit Zauberkräften kann ich nicht dienen, davon kann ich nur reden. Armes Kind.

»Ja. Ich auch«, sage ich.