11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

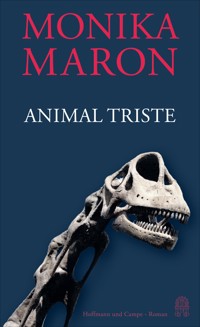

Ein großer, zeitlos gültiger Roman über die Liebe Das Leben einer Paläontologin aus Ost-Berlin erweist sich nach dem Zusammenbruch der Mauer als ungeordnet, belanglos und absurd. Bis sie sich im Sommer 1990, als sie nicht mehr jung und noch nicht alt ist, im Berliner Naturkunde-Museum in einen Hautflügelforscher aus Ulm verliebt. Diese Liebe, ohne Rücksichtnahme und Verzicht, wird zur Obsession für die Erzählerin. Monika Maron zeichnet in ihrem großen Roman die Liebe als letzte sinngebende, sich jedweder Ordnung widersetzende Instanz.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 227

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Monika Maron

Animal triste

Roman

Hoffmann und Campe

In dankbarer Erinnerung

an Günther Busch,

gestorben am 25. Juni 1995

Als ich jung war, habe ich wie die meisten jungen Menschen geglaubt, ich müsste jung sterben. Es war so viel Jugend, so viel Anfang in mir, dass ein Ende sich nur gewaltsam und schön denken ließ; für den allmählichen Verfall war ich nicht bestimmt, das wusste ich genau. Jetzt bin ich hundert und lebe immer noch. Vielleicht bin ich auch erst neunzig, ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich aber doch schon hundert. Außer der Bank, wo mein Konto geführt wird, weiß niemand, dass es mich noch gibt. Einmal im Monat gehe ich an den Bankschalter und hebe eine kleine Summe ab. Ich lebe sehr sparsam. Trotzdem habe ich jedes Mal Angst, dass der Schalterbeamte mir sagt, es sei kein Geld mehr für mich da. Ich hatte einige Ersparnisse, kann mir aber nicht vorstellen, dass sie über die vielen Jahre, die ich schon davon lebe, gereicht haben sollen. Vielleicht bekomme ich von irgendwem eine kleine Rente. Vielleicht bin ich aber doch erst neunzig oder sogar noch jünger. Ich kümmere mich nicht mehr um die Welt und weiß darum nicht, in welcher Zeit sie gerade steckt. Wenn ich keine Lebensmittel mehr im Haus habe, gehe ich auf die Straße, um einzukaufen. Manchmal ist Markt, da kaufe ich am liebsten, weil ich unter den vielen Menschen am wenigsten auffalle. Ich treffe niemals Bekannte, bin aber nicht sicher, ob ich sie überhaupt wiedererkennen würde. Wahrscheinlich sind sie alle längst gestorben, und nur ich lebe noch. Ich wundere mich, dass ich in meinem Alter noch so gut laufen kann. Es macht mir auch wenig Mühe, die Vorräte nach Hause zu tragen, obwohl sie, da ich immer für zwei oder drei Wochen einkaufe, ein beachtliches Gewicht haben. Manchmal zweifle ich deshalb an meinem Alter und halte es für möglich, dass ich die Zeit, die ich schon in meiner Wohnung verbringe, falsch gemessen habe.

Ich habe in meiner Wohnung keine Spiegel, in denen ich meine Runzeln zählen und danach mein Alter bestimmen könnte. Damals, vor fünfzig oder vierzig oder sechzig Jahren, es war Herbst, das weiß ich genau, als ich beschloss, den Episoden meines Lebens keine mehr hinzuzufügen, habe ich sie alle zerschlagen. Ich könnte abends oder morgens, wenn ich mich umkleide, an meinem nackten Körper den Zustand meiner Haut überprüfen, hätte ich nicht vor Jahrzehnten meine Sehschärfe absichtsvoll ruiniert.

Mein letzter Geliebter, um dessentwillen ich mich aus der Welt zurückgezogen habe, hat, als er mich verließ, seine Brille bei mir vergessen. Jahrelang trug ich die Brille und verschmolz meine gesunden Augen mit seinem Sehfehler zu einer symbiotischen Unschärfe als einer letzten Möglichkeit, ihm nahe zu sein. Als die Brille eines Tages, während ich mir gerade eine Nudelsuppe mit etwas Hühnerfleisch kochte, auf den Steinfußboden meiner Küche fiel und die Gläser zerbrachen, hatten meine Augen die ihnen angeborene Scharfsichtigkeit schon verlernt, sodass ich die Brille nicht sehr vermisste. Seitdem liegt sie auf dem kleinen Tisch neben meinem Bett, und manchmal, wenn auch immer seltener, setze ich sie auf, um zu fühlen, was mein Geliebter gefühlt hat, wenn er sie trug.

Ich erinnere mich an meinen Geliebten genau. Ich weiß, wie er aussah, wenn er meine Wohnung betrat, zögerlich, mit bemessenen Schritten, wie ein Hochspringer, der Anlauf nimmt und den richtigen Absprungpunkt nicht verfehlen darf; ich kann seinem Geruch nachspüren, als hätte er eben erst dieses Zimmer verlassen; ich kann, wenn es dunkel ist und ich schon müde werde, fühlen, wie seine Arme sich um meinen Rücken schließen. Nur seinen Namen und warum er mich verlassen hat, habe ich vergessen.

Eines Tages, es war im Herbst, das weiß ich genau, ist er gegangen und kam nicht mehr zurück. Es ist möglich, dass er damals gestorben ist. Manchmal glaube ich mich zu erinnern, dass vor dreißig oder fünfzig oder vierzig Jahren mein Telefon geklingelt hat und eine Stimme, wahrscheinlich die Stimme seiner Frau, zu mir gesagt hat, dass mein Geliebter tot ist. Vorher nannte sie ihren Namen, der auch sein Name war; seitdem habe ich ihn vergessen. Es kann aber auch sein, dass ich mir das alles nur einbilde. Ich sitze hier schon zu lange und erfinde Geschichten, die erklären könnten, warum er damals in einer Nacht im Herbst, es hat nicht geregnet, aus meiner Wohnung aufgebrochen ist, hastig, weil es schon ein bisschen zu spät war, um sein Ausbleiben zu Hause vernünftig zu erklären, und seither nicht wiedergekommen ist.

Ich wartete auf ihn. Wochenlang wagte ich nicht, die Wohnung zu verlassen, aus Angst, er könnte gerade in dieser Stunde zurückkommen und dann, weil ich nicht da war, für immer fortgehen. Nachts stellte ich das Telefon neben mein Kopfkissen. Während ich auf ihn wartete, dachte ich nur an ihn. Jede Begegnung, alle Worte, die er je zu mir gesagt hatte, unsere nächtlichen Umarmungen spielte ich mir wieder und wieder vor. Ich konnte meinen Geliebten so nahe zu mir denken, dass ich für Stunden glücklich sein konnte, als wäre er leibhaftig anwesend. Mit der Zeit gewöhnte ich mich daran, dass ich vergeblich wartete. Wenn es möglich ist zu warten, ohne auf die Erfüllung zu hoffen, dann habe ich das getan, und eigentlich warte ich heute noch. Das Warten ist mir zur Natur geworden, und die Vergeblichkeit schmerzt mich schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, wie lange ich meinen Geliebten wirklich gekannt habe, lange oder nicht sehr lange, lange genug, um vierzig oder fünfzig Jahre mit Erinnerungen zu füllen, sehr lange.

Ich war nicht mehr jung, als ich beschloss, mein Leben als eine nicht endende, ununterbrochene Liebesgeschichte fortzuführen. Mein Körper befand sich schon in jenem Stadium des Verfalls, das an besonders gefährdeten Partien die beginnende Greisenhaftigkeit offenbart. Schlaffe Gesäßfalten, weiches, sich wellendes Fleisch am Bauch und an den Innenseiten der Oberschenkel, unter der Haut das sich in kleine Klumpen auflösende Bindegewebe. Trotzdem haftete ihm in den Konturen seine Jugend noch an und ließ bei vorteilhaften Lichtverhältnissen und bei einer Haltung, die Haut und Fleisch strafft, die Illusion zu, ich sei der Jugend nicht ferner als dem Alter.

Zum Glück kenne ich das jämmerliche Bild nicht, das mein Körper inzwischen abgibt. Ich bin ziemlich mager geworden, und wenn ich im Bett auf der Seite liege, muss ich die Decke zwischen die Knie klemmen, weil mich die harten Knochen schmerzen. Eigentlich ist es mir gleichgültig, welchen Anblick ich den Leuten bei meinen seltenen Gängen durch die Straßen biete. In meinem Alter gilt es schon als Schönheit, wenn man seinen Mitmenschen keinen Ekel verursacht. Ich dusche noch immer regelmäßig und achte darauf, dass mir nicht die Nase tropft.

Nachdem mein Geliebter mich verlassen hatte, zog ich das Bettzeug ab, in dem wir zum letzten Mal miteinander gelegen hatten, und verwahrte es ungewaschen im Schrank. Manchmal nehme ich es heraus und ziehe es auf, wobei ich darauf achte, dass kein Haar und keine Hautschuppe meines Geliebten verloren geht. Der Bezug ist mit großen, in kräftigem Rot, Grün und Lila gehaltenen Blumen bedruckt, die mich an die Blüten fleischfressender Pflanzen erinnern. Das Laken ist schwarz, sodass das Sperma meines Geliebten noch immer deutlich und schön zu erkennen ist, ein nicht sehr großer Fleck in der Form eines sitzenden Pudels und dicht daneben ein zweiter, größerer, ein weniger scharf umrissenes Gebilde, das, sooft ich es betrachte, neue Möglichkeiten seiner Deutung offenbart wie fliegende Wolken am Himmel.

Ich ziehe meine Kleider aus und lege mich auf das Bett. Mein Geliebter sitzt zwischen den fleischfressenden Pflanzen, mit geradem Rücken an die Wand gelehnt, auch den Nacken hält er sehr gerade, was ihm einen Ausdruck von Entschlossenheit verleiht, in Wahrheit aber nur der Entlastung seiner Wirbelsäule dient, denn mein Geliebter ist nicht jünger als ich, sogar einige Jahre älter. Ich erkenne nur seine Silhouette, es ist fast dunkel im Zimmer. Wenn er an der Pfeife zieht, höre ich, wie er schnappend den Mund öffnet; ich warte dann immer auf einen Satz, keinen bestimmten, nur einen Satz, den er aber nicht sagt. Er sieht mich nicht an, sondern starrt durch die Dunkelheit auf die Fenster hinter den geschlossenen Vorhängen. Ich zünde mir eine Zigarette an und schiebe mich irgendwie unter seine Hände. An diesem Abend vor vierzig oder sechzig Jahren kannten wir uns erst seit zwei Wochen.

Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich einmal Biologie studiert, es kann aber auch Geologie oder Paläontologie gewesen sein, jedenfalls war ich, als ich meinen Geliebten traf, schon längere Zeit mit der Erforschung urzeitlicher Tierskelette befasst und arbeitete im Berliner Naturkundemuseum, wo ich meinen Geliebten auch zum ersten Mal gesehen habe. Das Museum besaß damals, vielleicht auch heute noch, das größte Dinosaurierskelett, das je in einem Museum zu besichtigen war. Ein Brachiosaurus, an die zwölf Meter hoch und dreiundzwanzig Meter lang. Wie in einem Tempel stand es, das ich »er« nannte, unter der gläsernen Kuppel inmitten des säulengeschmückten Saals, plump und erhaben, eine göttliche Behauptung mit lächerlich kleinem Kopf, und grinste herab auf mich, seine Priesterin. Meinen Dienst an ihm begann ich jeden Morgen mit einer stillen Andacht. Für eine halbe oder ganze Minute stellte ich mich vor ihn, sodass ich ihm in seine wunderbaren, von leichten Knochenspangen geformten Augenhöhlen sehen konnte, und wünschte mir, wir wären uns so begegnet, als sein Gerippe noch von fünfzig Tonnen Fleisch umhüllt war und er an einem Morgen vor hundertfünfzig Millionen Jahren unter der immer gleichen Sonne in der Nähe von Tendaguru, wo er gestorben ist und vermutlich auch gelebt hat, seine Nahrung suchte.

An den Brachiosaurus denke ich gern. Außer meinem Geliebten und dem Brachiosaurus gibt es nicht viel, woran ich noch gern denke. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, mich an das, was ich vergessen will, nicht zu erinnern. Ich verstehe auch nicht, warum viele Menschen Berge belangloser Ereignisse, die es schon nicht wert waren, erlebt zu werden, in ihrem Gedächtnis stapeln, um sie hundertmal oder öfter wieder herauszukramen und vorzuführen, als taugten sie als Beweis für ein genutztes Leben. In meinem Leben gab es nicht viel, was das Vergessen nicht verdient hätte, und so ist es in der von mir für bewahrenswert befundenen Fassung ein ziemlich kurzes Leben geworden. Ich weiß nicht, wie man heute darüber denkt, aber vor vierzig oder fünfzig Jahren, als ich noch mit den anderen Menschen lebte, galt das Vergessen als sündhaft, was ich schon damals nicht verstanden habe und was ich inzwischen für lebensbedrohlichen Unfug halte. Ebenso wie das Vergessen könnte man den Menschen verbieten, bei übergroßem körperlichem Schmerz in Ohnmacht zu fallen, obwohl nur die Ohnmacht einen tödlichen Schock oder ein lebenslanges Trauma verhindern kann. Das Vergessen ist die Ohnmacht der Seele. Das Erinnern hat mit dem Nichtvergessen nicht das Geringste zu tun. Gott und die Welt hatten den Brachiosaurus vergessen. Für hundertfünfzig Millionen Jahre war er dem irdischen, wahrscheinlich sogar dem kosmischen Gedächtnis entfallen, bis Professor Janensch in Tendaguru ein paar Knochen von ihm fand. Danach haben wir angefangen, uns an ihn zu erinnern, was bedeutet: Wir haben ihn wieder erfunden, sein kleines Gehirn, seine Nahrung, Gewohnheiten, Zeitgenossen, sein ganzes langes Gattungsleben und seinen Tod. Jetzt gibt es ihn wieder, und jedes Kind kennt ihn.

Den Abend vor vierzig oder fünfzig Jahren, an dem mein Geliebter mit geradem Rücken an die Wand gelehnt und von fleischfressenden Pflanzen umrankt in meinem Bett saß, erfinde ich, seit er vergangen ist, wie alle anderen Abende mit meinem Geliebten auch. So vergeht die Zeit und vergeht doch nicht.

Seit ich seinen Namen vergessen habe, nenne ich meinen Geliebten Franz, weil ich sicher bin, einen anderen Franz im Leben nicht gekannt zu haben. Ich habe versucht, ihm einen schöneren Namen zu erfinden, aber hinter jedem, der mir gefiel und der mir für meinen Geliebten passend erschien, tauchte ein Träger desselben auf, den ich im Leben, wenn auch nur flüchtig, gekannt habe und der mir, wenn ich mit meinem Geliebten allein sein will, versehentlich einfallen könnte. Man kann auch den Namen Franz sehr schön aussprechen, indem man das »a« möglichst dehnt, es tief ansetzt und am Ende leicht nach oben zieht, auf keinen Fall zu stark, das klänge albern, nur eine Nuance, damit der einzige Vokal zwischen den vier Konsonanten nicht zerquetscht wird. Dann ist Franz ein schönes dunkles Wort wie Grab oder Sarg.

Ich werde nie erfahren, was Franz denkt, wenn er so gerade dasitzt, durch die Dunkelheit auf die Fenster hinter den geschlossenen Vorhängen starrt und nach Luft schnappt, als wollte er einen Satz sagen. Ich vermute aber, dass er nur darüber nachdenkt, wie er diesen Satz, der ihm immer wieder von den Lippen zu springen droht, vermeiden kann. Es muss ein schrecklicher Satz sein; oder ein wunderbarer.

In dem bleichen Schein der Straßenlaterne, gefiltert durch die weißen Vorhänge, erscheint Franz wie auf einer unterbelichteten Schwarz-Weiß-Fotografie, blass und geisterhaft, eingeschmolzen in das graue Dunkel um ihn. Die matte Unschärfe löscht das Alter auf seinem Gesicht und gibt ihm für diese Stunde seine Jugend zurück. Wie damals vor vierzig oder dreißig Jahren lagere ich mich halb sitzend zwischen die ausgestreckten Beine meines Geliebten, im Rücken seinen festen und warmen Tierbauch, sehe wie er auf die Fenster hinter den geschlossenen Vorhängen und ziehe an meiner Zigarette.

An diesem Abend kannten wir uns zwei Wochen. Ich hatte, wenn ich mich recht entsinne, bis dahin ein ziemlich durchschnittliches Leben geführt. Ich war verheiratet und hatte sogar ein Kind, eine hübsche Tochter, die inzwischen auch schon siebzig sein muss oder sechzig. Ich weiß nicht, ob sie mir noch schreibt. Manchmal kommen Briefe, aber ich kann wegen meiner verdorbenen Augen nicht einmal die Absender erkennen. In dem letzten Brief meiner Tochter, den ich noch lesen konnte, schrieb sie, dass sie einen Australier oder Kanadier geheiratet habe, mit dem sie nach Australien oder nach Kanada ziehen wolle, und dass sie glücklich sei. Eine andere Nachricht hat mich nicht mehr erreicht. Vielleicht glaubt sie auch, ich sei tot, und hat es aufgegeben zu schreiben.

Mein Ehemann muss, nachdem ich Franz getroffen hatte, unauffällig aus meinem Leben verschwunden sein. Anders ließe sich nicht erklären, dass Franz mich in dieser Wohnung, in der ich seit jeher lebe, jederzeit besuchen konnte. Mein Ehemann war, soweit ich mich an ihn erinnere, ein sympathischer und friedlicher Mensch. Wir müssen wenigstens zwanzig Jahre miteinander gelebt haben. Jedenfalls war unsere Tochter schon erwachsen, als ich Franz traf, denn ich musste damals auf keinen Menschen Rücksicht nehmen. Es kann natürlich sein, dass ich hätte Rücksicht nehmen müssen und es nur nicht getan habe. Aber Franz, der ein zarterer Mensch war als ich, hätte niemals zugelassen, dass ich mein Kind seinetwegen fortschickte.

Manchmal, selten, fällt mir irgendein Tag aus diesen zwanzig Jahren ein. Falls ich damals unglücklich gewesen sein sollte, habe ich es nicht gewusst; bis zu diesem Tag im April, an dem mir jemand, ich weiß nicht wer, den Strom im Gehirn abschaltete. Ich lief am frühen Abend über die Friedrichstraße zur S-Bahn, als ich plötzlich eine unbekannte Taubheit auf der Zunge spürte, die sich schnell auf die übrigen Sinne ausweitete. Die folgenden zwanzig Minuten kenne ich nur aus den Schilderungen einer jungen Frau, die sich meiner angenommen hatte, als ich in Krämpfen zuckend und mit blasigem Schaum vor dem Mund auf dem Pflaster lag.

Nachdem ich aus einer etwa dreiminütigen tiefen Ohnmacht erwacht war, soll ich mich weitere fünfzehn Minuten lang in einem Zustand schrecklicher Verwirrung befunden haben. Ich soll wild um mich geschlagen haben, als die Sanitäter mich in den Krankenwagen führen wollten, sodass sie, um mich zu beruhigen, zum Schein wieder abfahren mussten, um nach einigen Minuten zurückzukommen und mich endlich ins Krankenhaus zu bringen. Die junge Frau, die mich dorthin begleitete, erzählte, ich hätte mitleiderregend verängstigt gewirkt bis zu einem bestimmten Augenblick, in dem sich mein Gesicht plötzlich entspannt hätte und ich vernünftig, wenn auch erschöpft, gefragt hätte, was geschehen sei. An die Zeit zwischen der beginnenden Taubheit meiner Sinne und dem Moment, da ich mich auf den Stufen eines Hauseingangs wiederfand, fehlt mir jede Erinnerung. Man hat mich damals allen Torturen der modernen Medizin unterzogen, ohne irgendeine organische Abweichung in mir zu finden, die den Anfall hätte auslösen können.

Noch Wochen später hatte ich zuweilen den Eindruck, etwas in meinem Kopf funktioniere anders als vor dem Anfall, seitenverkehrt, als hätte jemand die Pole umgesteckt. Zum Beispiel fielen mir die Vornamen von Menschen später ein als ihre Nachnamen, oder ich schrieb dreiundzwanzig, wenn ich zweiunddreißig meinte, oder ich griff in meiner eigenen Wohnung nach links, obwohl ich genau wusste, dass die Tür, die ich öffnen wollte, rechts war. Natürlich wusste ich als Naturwissenschaftlerin, dass es für solche Symptome logische, in diesem Fall sogar einfache Erklärungen gab. Trotzdem wurden mir der Anfall und seine Folgen unheimlicher, je länger ich darüber nachdachte. Zum ersten Mal fragte ich mich, warum die Evolutionstheorie überhaupt als Beweis gegen die Existenz einer höheren Vernunft gelten konnte, da sie ebenso gut deren Erfindung sein könnte. Die Vorstellung, etwas Fremdes hätte mich an diesem Abend auf der Friedrichstraße für eine Viertelstunde einfach abgeschaltet und aus einem Grund, den ich nicht kannte, den Funktionsplan meines Gehirns geringfügig verändert, wurde mir zur fixen Idee, an die ich zwar nicht ernsthaft glaubte, die aber am ehesten dem Gefühl entsprach, das der unerklärliche Vorfall in mir hinterlassen hatte. Wenn das Fremde aber meinen Tod simuliert hat, um mich danach, mit einer kleinen Desorientierung im Hirn als Erinnerung, wieder auferstehen zu lassen, wenn es mir meine Sterblichkeit so brutal vorführen wollte, musste sich hinter allem ein anderer Zusammenhang denken lassen als ein paar verrückt gewordene Neuronen im Hippocampus oder in der Amygdala.

Die Beunruhigung, in die der Anfall mich gestürzt hatte, ließ sich nur ertragen, indem ich das Geschehen nachträglich mit Sinn erfüllte und das Zeichen deutete. Vielleicht hatte ich aber auch nur auf ein Zeichen gewartet, um mir die eine Frage zu stellen und mir darauf die eine Antwort zu geben: Wäre der Anfall nicht die Simulation meines Todes gewesen, sondern wäre ich an diesem Abend wirklich gestorben, was hätte ich versäumt? Man kann im Leben nichts versäumen als die Liebe. Das war die Antwort, und ich muss sie, lange bevor ich den Satz endlich aussprach, gekannt haben.

Franz traf ich ein Jahr danach. Ich habe ihn nicht gesucht, und ich habe ihn nicht erwartet. Eines Morgens stand er neben mir, der Brachiosaurus grinste auf uns beide herab wie sonst auf mich allein, und Franz sagte leise und unvergesslich: Ein schönes Tier.

Wie die Haut manchmal für eine Sekunde unsicher ist, ob ein plötzlich empfundener Schmerz von brühend heißem oder von eiskaltem Wasser herrührt, wusste ich für Augenblicke nicht, was mir gerade geschah; ob diese fremde weiche Stimme mich für meine stumme Zwiesprache mit einem Skelett verhöhnte oder ob sie einem gehörte, der mein Geheimnis kannte, der wie ich über hundertfünfzig Millionen Jahre hinweg das eine Tonne schwere Herz des Brachiosaurus schlagen hörte und das verweste Fleisch beleben konnte.

Die Augen von Franz, dessen wirklichen Namen ich damals noch nicht vergessen haben konnte, weil ich ihn noch nicht kannte, waren klein und hechtgrau, so grau wie die Augen von Modiglianis Frauen blau sind, kein Millimeter weiß zwischen den Wimpern. Ein Irrtum, den ich bis heute nicht korrigieren kann. Franz hatte kleine, hechtgraue Augen, die von so viel Weiß umgeben waren, wie es für kleine Augen normal ist. Später dachte ich sogar manchmal, dass Franz bedrohlich viel Weiß in seinen kleinen Augen hat. Trotzdem fühle ich, wenn ich an meine erste Begegnung mit Franz und seinen Augen denke, immer diesen auf alles und nichts gerichteten, ganz und gar grauen Blick auf mir.

Ich frage mich oft, warum ich Franz, wie er blasshäutig und schmal, einen grauen Mantel über dem Arm, an diesem Morgen vor mir stand, nicht für einen normalen seriösen Mann mittleren Alters mit einem ernsthaften Beruf gehalten habe. Seine Bemerkung, der Brachiosaurus sei ein schönes Tier, hätte ich, statt wie von einem Orakelspruch erschüttert zu sein, auch als eine Floskel verstehen können, um ein Gespräch über das Aussterben der Dinosaurier mit mir zu beginnen. Das Aussterben der Saurier gehörte vor vierzig oder dreißig Jahren zu den beliebtesten Themen der Journalisten und Zeitungsleser aller Altersgruppen, sogar der Kinder. Ich habe es damals seltsam gefunden, dass niemand sich für das Leben der Saurier interessierte, nur für ihr Sterben. Keiner fragte, wie diese Kolosse hundert Millionen Jahre oder länger überleben konnten, worin für mich das eigentliche Rätsel lag. Als wäre es nicht normal, dass etwas, was so lange auf der Erde war, eines Tages wieder von ihr verschwindet. Aber wahrscheinlich war es ja gerade diese Ahnung, die die Menschen trieb, für den Sauriertod einen logischen, einmaligen, auf keinen Fall wiederholbaren Grund zu suchen, einen, der für sie selbst nicht in Betracht kommen konnte. Denn eigentlich waren sie fortwährend damit beschäftigt, ihren eigenen Untergang zu fürchten, mal durch die Atombombe, mal durch neuartige Krankheiten, dann wieder durch die schmelzenden Pole; mit einer Inbrunst fürchteten sie den Untergang der Menschheit, als hinge ihr eigenes Sterben oder Überleben davon ab. Sie waren sich selbst unheimlich geworden. Angstvoll beobachteten sie, wie ihre Gattung sich zu einem maßlos fressenden und maßlos verdauenden Ungeheuer auswuchs, und sie schienen darauf zu warten, dass es platzte oder auf andere Art an sich selbst zugrunde ging; oder dass ein Wunder geschah. In der Maßlosigkeit fühlten sie sich den Sauriern offenbar verwandt und sahen in deren Schicksal darum ein Gleichnis für die eigene Bedrohung. Am liebsten glaubten sie, ein Meteor sei am Tod der Saurier schuld gewesen. Aus dem Himmel sollte das Unglück gekommen sein, wobei sie einfach nicht zur Kenntnis nahmen, dass die kleinen Schildkröten die Katastrophe, welche es auch immer gewesen sein mag, überlebt hatten.

Es muss an Franz’ weicher, von einem unbestimmbaren Dialekt getragenen Stimme gelegen haben und an dem ziellosen Ernst in seinen kleinen, hechtgrauen Augen, dass ich ihn an diesem Morgen, als er das Skelett des Brachiosaurus ein schönes Tier nannte, nicht eine Sekunde lang für einen jener Trost suchenden Apokalyptiker hielt. Nachdem ich sicher war, dass er mich wegen meiner morgendlichen Andacht vor dem Brachiosaurus nicht verhöhnte, antwortete ich: Ja, ein schönes Tier.

Zweitausendmal oder öfter habe ich seitdem diese Minute erlebt, obwohl ich es mir ungleich öfter verboten habe, weil ich fürchte, dass dieser kostbarste Augenblick in meinem Leben durch meine unbeherrschte Sucht, ihn wieder und wieder zu erleben, seinen Zauber verlieren könnte. Aber immer, wenn ich mir gestatte, neben Franz unter der gläsernen Kuppel unseres Museums zu stehen und ihm zu antworten: Ja, ein schönes Tier, tost wie damals eine wunderbare Musik auf, die wie das Licht durch das Glasdach zu fallen scheint, von jedem Punkt des Saales widerhallt und die Knochen des Brachiosaurus erzittern lässt. »Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut«, singen die himmlischen Stimmen, und Franz lächelt.

Franz sagte später, dass er, schon als er den Saal betrat und mich vor dem Tier stehen sah, von einer unerklärlichen Erwartung befallen wurde und dass er mich, getrieben von der eigenen Erwartung, ansprechen musste, obwohl er sich nicht erinnern könne, sich einer Frau so ohne Umschweife genähert zu haben, wenn er von einigen Ungeschicklichkeiten in seiner Jugend absehe.

Es ist gleichgültig, ob ich hundert oder erst achtzig bin, ob ich seit vierzig, dreißig oder sechzig Jahren darüber nachdenke, was eigentlich passiert, wenn wir in diesen Zustand geraten, von dem wir sagen: Ich liebe. Selbst wenn ich mir weitere fünfzig Jahre den Kopf darüber zergrübelte, ich fände es nicht heraus. Ich weiß noch nicht einmal, ob Liebe einbricht oder ausbricht. Manchmal glaube ich, sie bricht in uns ein wie ein anderes Wesen, das uns monatelang, sogar jahrelang umlauert, bis wir irgendwann, von Erinnerungen oder Träumen heimgesucht, sehnsüchtig unsere Poren öffnen, durch die es in Sekunden eindringt und sich mit allem mischt, was unsere Haut umschließt.

Oder sie bricht ein wie ein Virus, das sich in uns einnistet und still verharrt, bis es uns eines Tages anfällig und wehrlos genug findet, um als heillose Krankheit auszubrechen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie von unserer Geburt an wie eine Gefangene in uns lebt. Nur manchmal gelingt es ihr, sich zu befreien und aus ihrem Gefängnis, das wir sind, auszubrechen. Wenn ich sie mir als ausgebrochene lebenslange Gefangene vorstelle, kann ich am ehesten verstehen, warum sie in den seltenen Augenblicken der Freiheit so tobt, warum sie uns so gnadenlos quält, uns in alle Verheißung stürzt und gleich darauf in alles Unglück, als wollte sie uns vorführen, was zu vergeben sie imstande wäre, wenn wir sie nur ließen, und welche Strafe wir verdienen, weil wir sie nicht herrschen lassen.

Ich glaube, dass meine Liebe schon lange, ehe ich Franz traf, ihre Befreiung vorbereitet hatte. Seit ich mir die eine Frage gestellt und darauf die eine Antwort gegeben hatte, seit ich wusste, dass man im Leben nichts versäumen kann als die Liebe, muss sie an ihrem Fluchtweg gegraben haben. Als ich Franz zum ersten Mal traf, war sie frei. Von Anfang an hat sie entschieden, was ich zu tun hatte. Ich kann mich nicht erinnern, in der Sache mit Franz auch nur das Geringste entschieden zu haben. Nicht dass sie es mir verboten hätte, aber es gab nichts zu entscheiden, weil von der ersten Minute an alles entschieden war. Ich habe nicht lange versucht, mich ihrem Zwang zu widersetzen, obwohl mich die Fraglosigkeit, in der sie mit mir verfuhr, demütigte. Aber jeder meiner wenigen Versuche, sie in die Schranken zu verweisen, endete mit ihrem Sieg und einer neuerlichen, größeren Demütigung für mich, indem sie mich jedes Mal darüber belehrte, dass ich mich ihrem Plan zu fügen hätte, sonst nichts.

Erst seit Franz mich verlassen hat und ich auf ihn warte, ohne zu hoffen, dass er wiederkommt, lebe ich mit ihr in Eintracht. Ich unterscheide nicht mehr zwischen ihr und mir, und alles, was mir seither geschieht, habe ich so gewollt.

Natürlich habe ich damals, vor fünfzig oder sechzig Jahren, geglaubt, all mein Glück und Unglück käme von Franz.

Ich habe in einer seltsamen Zeit gelebt; als ich Franz traf, war sie gerade vorbei. Ich lese keine Zeitung mehr und kenne, außer dem Schalterbeamten meiner Bank, auch keinen Menschen, mit dem ich hin und wieder ein Wort wechsele. Darum weiß ich nicht, welche Meinung man sich inzwischen über diese Zeit gebildet hat und wie man über sie spricht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass heute noch irgendjemand verstehen kann, wie es damals einer als internationale Freiheitsbewegung getarnten Gangsterbande gelingen konnte, das gesamte osteuropäische Festland einschließlich der Binnenmeere, einiger vorgelagerter Inseln und der okkupierten Hoheitsgewässer von der übrigen Welt hermetisch abzugrenzen und sich als legale Regierungen der jeweiligen Länder auszugeben. Das alles war in der Folge eines Krieges geschehen, den eine nationale, nämlich deutsche, Gangsterbande begonnen und verloren hatte. Zu den Siegern gehörte eine westasiatische Republik, die schon einige Jahrzehnte von besagter Freiheitsbande beherrscht wurde und der als Siegerlohn Osteuropa zugesprochen wurde, wozu das halbe Deutschland einschließlich der halben Stadt Berlin gehörte, wohinein meine unglückselige Mutter zwischen zwei Bombendetonationen mich geboren hatte.

In meiner Jugend habe ich ein Buch gelesen, es hieß nach einer Jahreszahl, neunzehnhundertundnochwas, in dem die Zustände, unter denen wir lebten, annähernd