10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

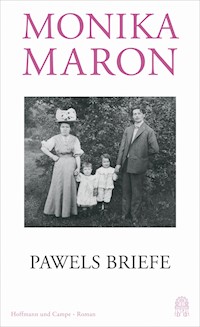

Die Geschichte einer deutschen Familie Anhand eines Kartons mit alten Briefen, Fotos und Erinnerungsstücken zeichnet Monika Maron ein beeindruckendes Porträt ihrer Familiengeschichte. Ihr Großvater Pawel, der als konvertierter Jude Anfang des 20. Jahrhunderts nach Berlin kam und 1939 zurück nach Polen vertrieben wurde, musste dort 1942 im Ghetto leben und wurde kurz darauf entweder in der Nähe von Belchatow erschossen oder im Vernichtungslager Kulmhof umgebracht. Monika Maron nimmt seine Briefe und die Briefe seiner Kinder zum Ausgangspunkt zu einer Reise in die Vergangenheit, die gleichzeitig berührend schön und abgrundtief grausam ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 210

Ähnliche

Monika Maron

Pawels Briefe

Roman

Hoffmann und Campe

Seit ich beschlossen habe, dieses Buch zu schreiben, frage ich mich, warum jetzt, warum erst jetzt, warum jetzt noch. Die Geschichte kenne ich, seit ich denken kann. Es ist die Geschichte meiner Großeltern, und ich hatte sie zu keiner Zeit vergessen. Das erste Kapitel meines ersten Buches gehört ihnen, Pawel und Josefa. Josefa heißt auch die Heldin dieses Buches, und ihr Nachname ist die deutsche Übersetzung des Familiennamens meiner Großeltern: Nadler, auf polnisch Iglarz.

Warum habe ich überhaupt das Gefühl, rechtfertigen zu müssen, dass ich diese Geschichte, an der wenig sicher ist, schreiben will, jetzt noch, nachdem die Schicksale dieser gerade versunkenen Generation der Historie zugeordnet und in ihr vermauert wurden, selbst die ihrer Kinder. Nachdem über Lebensläufe wie die von Pawel und Josefa Iglarz wenig Neues zu sagen ist, schon gar nicht von jemandem, der ihnen aus sicherer Entfernung nachspürt. Zeitgenossen und Leidensgenossen meiner Großeltern haben berichtet, den Unglauben darüber, dass das geschehen konnte und dass man das überleben konnte, noch in der Stimme.

Erinnerungen haben ihre Zeit. Es gibt zurückliegende Ereignisse, von denen wir nur ungenau erfahren und von denen wir wissen, dass wir eines Tages ihrer in Ruhe gedenken und sie genauer ergründen wollen. Irgendwann, denken wir, muss ich das genau wissen. Es kann sein, dass Jahre, sogar Jahrzehnte vergehen, während derer uns immer wieder einfällt, dass wir uns eines Tages um diese eine Sache kümmern und uns an etwas oder an jemanden genau erinnern wollen. So, glaube ich, ist es mir mit der Geschichte meiner Großeltern ergangen.

Erinnern ist für das, was ich mit meinen Großeltern vorhatte, eigentlich das falsche Wort, denn in meinem Innern gab es kein versunkenes Wissen über sie, das ich hätte zutage fördern können. Ich kannte die Umrisse der Geschichte, der das Innenleben und erst recht meine innere Kenntnis fehlten. Das Wesen meiner Großeltern bestand für mich in ihrer Abwesenheit. Fest stand nur, dass es sie gegeben hatte. Sie hatten der Welt vier Kinder beschert, von denen drei noch lebten. Es gab Fotos und ein paar Briefe. Vor allem aber gab es ihren Tod, der sie immer mehr sein ließ als meine Großeltern. Sie waren der gute, der geheiligte Teil der furchtbaren Geschichte. Der konvertierte Jude und die konvertierte Katholikin, polnische Einwanderer in Berlin, deren Leben sonst vielleicht nur als mühsam und liebenswert überliefert worden wäre, lebten in mir als der kleine, vorstellbare Ausschnitt der unvorstellbar grausamen Geschichte. Und sie vererbten mir mit ihrem Tod die Geborgenheit der Unschuld. Die Angst, von Mördern und Folterknechten abzustammen, blieb mir für meine Kinderjahre erspart. Ich weiß nicht, ob alle oder wenigstens viele Kinder sich zuweilen wünschen, Nachkommen anderer Eltern zu sein, als sie nun einmal sind und nur um den Preis der eigenen Nichtexistenz nicht sein müssten. Ich jedenfalls war von solcher Undankbarkeit in manchen kindlichen Krisenzeiten ganz erfüllt. Ich wollte anders sein, als meine Abstammung mir zugestand. Und weil die Fotografie meiner Großmutter, die schmal gerahmt in meinem Zimmer hing, sie allzu deutlich als die Mutter meiner Mutter auswies, fiel meine Wahl als einzigen Ahnen, von dem abzustammen ich bereit war, auf meinen Großvater. Dass er seiner Herkunft, nicht seinem Glauben nach, Jude war, spielte für meine Entscheidung keine Rolle. Ich glaube, ich wusste damals nicht mehr über Juden, als dass die Nazis sie ermordet hatten. Aber dass mein Großvater als Jude umgekommen war, dass er dem Leben etwas schuldig bleiben musste, weil man ihn gehindert hatte, es zu Ende zu leben, und dass darum ich ihm etwas schuldete, mag für meine Wahl, wenn auch nicht so bewusst, den Ausschlag gegeben haben. Vielleicht war es auch nur mein erster Versuch, dem eigenen Leben einen Sinn und ein Geheimnis zu erfinden.

Ich war nicht oft in Polen, auch nicht vor 1981, als die Bewohner der DDR dorthin noch reisen durften. Das Bedürfnis, meinen Großeltern näherzukommen, indem ich die Straßen nachging, die sie vielleicht auf ihrem Schulweg oder zum Einkauf mit ihren Eltern gegangen waren oder die sie sich später in ihrem Elend, einmal dann zum letzten Mal, entlanggeschleppt hatten, stellte sich höchstens als vager Gedanke ein, der schon im Augenblick seines Entstehens in eine unbestimmte Zukunft verwiesen wurde; ich müsste einmal, eines Tages werde ich …

Warum hatte das ungefähre »eines Tages« plötzlich ein Datum?

Im Sommer 1994 kam ein junges holländisches Fernsehteam nach Berlin und suchte Antwort auf die Frage: Wann werden die Deutschen endlich normal? Sie befragten verschiedene Menschen aus verschiedenen Berufsgruppen, unter anderen mich, und aus verschiedenen Generationen, so auch meine Mutter. Bei der Suche nach alten Fotos, um die das Fernsehteam gebeten hatte, stieß meine Mutter auf einen Karton mit Briefen, den sie elf Jahre zuvor aus dem Nachlass ihrer Schwester geborgen und ungesichtet verwahrt hatte. Es waren Briefe meines Großvaters aus dem Ghetto und Briefe seiner Kinder an ihn, die in meiner Mutter nicht nur die vergrabene Trauer weckten, sondern sie auch in eine anhaltende Verwirrung stürzten. Diese Briefe waren ihr unbekannt. Sie konnte sich nicht erinnern, sie je gelesen oder gar selbst geschrieben zu haben. Sie erfuhr Details, von denen sie, wie ihr schien, nie etwas gewusst hatte und die sie dennoch gekannt haben musste, denn es war unmöglich, dass sie die Briefe nicht gelesen hatte, so wie es unmöglich war, dass sie die in ihrer eigenen Handschrift nicht geschrieben hatte.

Meine Mutter nahm die Spur ihres Vergessens auf und suchte weiter in den alten Papieren, die offenbar zuverlässiger waren als ihre Erinnerung, und fand einen Briefwechsel, geführt zwischen ihr und einer deutschen Behörde, in dem die damals vierundzwanzigjährige Helene Iglarz gegen ihre drohende Ausweisung nach Polen kämpfte.

Kannst du dir vorstellen, warum ich nichts, aber auch gar nichts mehr davon weiß? Meine Mutter Hella saß auf dem Sofa mir gegenüber, klein, aber, wie sie immer beteuert, entschieden größer als ihre Mutter, zwanzig Jahre älter, als diese geworden war, und sah aus, als hätte sie sich am liebsten den Schädel geöffnet, um in ihrem Hirn nach dem verlorenen Wissen zu suchen.

Unsere Fähigkeit zu vergessen empfinden wir oft nur als die Unfähigkeit, uns zu erinnern. Das Vergessen steht unter Verdacht, dem Bösen und Schlechten in uns dienstbar zu sein. Vergessen bedeutet Schuld oder körperliches Versagen. Die Willkür, mit der etwas über unser Wollen hinweg entscheidet, ob eine Erinnerung in uns auffindbar oder in den Kellern unseres Gedächtnisses für eine Zeit oder sogar für immer verschlossen bleibt, erscheint uns unergründlich und ist darum unheimlich. Als meine Mutter sich an einen Briefwechsel, in dem es um ihr Leben ging, nicht erinnern konnte, war das Vergessen in der öffentlichen Meinung gerade zu einem Synonym für Verdrängung und Lüge geschrumpft. Aber das Vergessen meiner Mutter war unschuldig, jedenfalls musste es in den Augen der Welt dafür gelten. Trotzdem empfand meine Mutter es als schuldhaft, wenigstens als unzulässig. Damals beschlossen wir nach Ostrów Mazowiecka zu fahren, wo mein Großvater geboren wurde.

Kurz zuvor hatte mir eine Zeitung vorgeschlagen, an einen beliebigen, nur von mir zu bestimmenden Ort auf der Erde, den ich schon immer einmal habe sehen wollen, zu fahren oder zu fliegen und darüber zu schreiben. Das Reisen an sich ist keine Sehnsucht von mir. Am liebsten reise ich dorthin, wo ich Freunde und Bekannte habe und weiß, wo im Supermarkt die Milch steht. Mir fiel keine Stadt zwischen Nord- und Südpol ein, die eine würdige Antwort auf das großzügige Angebot gewesen wäre. Aber langsam dämmerte das alte Versprechen auf, das ich mir oder meinen toten Großeltern immer wieder einmal gegeben hatte: nach Kurow bei Łódź und nach Ostrów Mazowiecka zu fahren, um dort nichts Bestimmtes zu finden, nur hinzufahren, mir vorzustellen, wie sie dort gelebt hatten, und den Faden zu suchen, der mein Leben mit dem ihren verbindet.

Zwei Wege führten zur gleichen Zeit an denselben Ort, nachdem jahrzehntelang alle Wege an ihm vorbeigeführt und ihn höchstens für Minuten am Horizont hatten aufscheinen lassen.

Erinnerungen haben ihre Zeit. Um als Ort meines tiefsten Interesses ein kleines Kaff in Polen nordöstlich von Warschau zu benennen, musste ich in New York, London, Rom und Paris gewesen sein. Ich musste aufgehört haben, meine Eltern zu bekämpfen, um mich über das Maß der eigenen Legitimation hinaus für meine Großeltern und ihre Geschichte wirklich zu interessieren. Ich musste bereit sein, den Fortgang der Geschichte, die Verbindung zu mir, das Leben meiner Mutter, einfach nur verstehen zu wollen, als wäre es mein eigenes Leben gewesen.

So ließe sich, wenn man sich der Sucht nach kausaler Eindeutigkeit überhaupt beugen will, erklären, warum ich dieses Buch erst jetzt schreibe.

Ich neige dazu, den Zufällen und spontanen Entscheidungen der Vergangenheit zu unterstellen, sie wären insgeheim schon immer einem sich viel später offenbarenden Sinn gefolgt, und ich befürchte, es könnte ebenso umgekehrt sein: Weil man das Chaos der Vergangenheit nicht erträgt, korrigiert man es ins Sinnhafte, indem man ihm nachträglich ein Ziel schafft, wie jemand, der versehentlich eine Straße ins Leere gepflastert hat und erst dann, weil es die Straße nun einmal gibt, an ihr beliebiges Ende ein Haus baut.

Mein Großvater wurde 1879 geboren. Ein Schriftstück, das dieses Ereignis belegt, fand sich unter den Papieren meiner Mutter.

Amtlicher Auszug

Der Standesbeamte für nichtchristliche Bekenntnisse der Stadt Ostrow-Mazowiecki der Woiwodschaft Białystok der Republik Polen bestätigt hiermit, dass in dem Buch der Unikate für das Jahr 1886 befindet sich eine folgenden Inhalts:

Geburtsurkunde

N. 109 Stadt Ostrow. Es ist geschehen in der Stadt Ostrow am neunten (einundzwanzigsten) September im Jahre achtzehnhundert sechs und achtzig um acht Uhr morgens. Es ist erschienen Juda Lejb Sendrowitsch Iglarz, ein Schneidermeister, vierundvierzig Jahre alt, wohnhaft in der Stadt Ostrow und in der Gegenwart der Zeugen Leisor Schkolniks zweiundfünfzig Jahre alt und Chazek Berenholzens sechsundvierzig Jahre alt beide wohnhaft in der Stadt Ostrow, stellte ein Kind des männlichen Geschlechts vor, wobei er erklärte, dass es in der Stadt Ostrow am dritten (fünfzehnten) Januar achtzehnhundert neunundsiebzig um neun Uhr abends von seiner Frau Etke geborener List zweiundvierzig Jahre alt geboren ist, welchem der Name Schloma gegeben ist. Die Versäumung des Termins dieser Anzeige dieses Akts war nicht gerechtfertigt. Dieser Akt ist den Anwesenden vorgelesen worden, von uns und den Zeugen unterschrieben. Der Anzeigende kann weder lesen noch schreiben. Leisor Schkolnik, Chazek Berenholz, Beamte des Bürgerlichen Standes, der Bürgermeister, ein verabschiedeter Rittmeister (Unterschrift unleserlich).

Die Übereinstimmung dieses Auszugs mit dem Original bestätige ich amtlich. –

Ostrow-Mazowiecki, den 20. Februar

Der Standesbeamte

Bürgermeister in Ostrow-Mazowiecki

(Unterschrift unleserlich)

Das Schriftstück liegt in russischer Sprache und in der deutschen Übersetzung eines Poznaner Pastors vor. In der russischen Fassung heißt das Kind männlichen Geschlechts Schljama, in der deutschen Schloma.

Diese Urkunde, die anmutet wie eine Nachricht nicht nur aus einem anderen Jahrhundert, sondern aus einer anderen Welt, in der man Juda Lejb Sendrowitsch hieß, nicht lesen und nicht schreiben konnte und die Geburt eines Kindes der Behörde mit siebenjähriger Verspätung bekannt gab, hatte Hella im Jahr 1939 beantragt, als sie und ihr Freund Walter, der später mein Vater wurde, heiraten wollten. Sie muss sie damals also gelesen haben. Aber dass ihr Vater Pawel, der sich auch Paul nannte, als Schljama oder Schloma geboren wurde, ist ihr so neu, als hätte sie es nie gewusst.

Ich weiß gar nicht, was das für eine Zeit war damals, sagt sie, wahrscheinlich war man immerzu so getrieben von einer Sache zur nächsten und hat sich alles, was damit nichts zu tun hatte, einfach nicht gemerkt.

Die Abschrift der Urkunde stammt vom 20. Februar 1939. Hella war damals dreiundzwanzig Jahre alt. Ihren Vater hatten die Deutschen drei Monate vorher, im November 1938, wie alle polnischen Juden des Landes verwiesen. Seitdem kampierten sie in Eisenbahnwaggons, Zelten und ähnlichen Notunterkünften an der Grenze, weil die polnische Regierung den polnischen Juden die Einreise in ihr Land verweigerte. Hella und Walter beschlossen zu heiraten. In Hellas Unterlagen finden sich Geburts- und Heiratsurkunden von Vater und Vatersvater, von Mutter und Muttersmutter, alle beschafft und übersetzt, um die schützende Ehe mit einem Arier zu schließen, was nicht gelang. Gleichzeitig versuchte sie die deutschen Behörden davon zu überzeugen, dass ihr Vater, der als junger Mann zu den Baptisten konvertiert war, kein Jude war, was auch nicht gelang.

Ob die Geburtsurkunde meinen Großvater als einen geborenen Schljama, Schloma oder Pawel auswies, ob man seine Geburt rechtzeitig oder zu spät vermeldet hatte, war, da sie ihm keine christliche Herkunft bescheinigen konnte, für seine Lebensrettung und die seiner Familie ganz und gar unwichtig.

Aber vielleicht hat der jüdische Name ihres Vaters Hella auch erschreckt, weil sie in der Geburtsurkunde zum ersten Mal von ihm erfuhr und weil ihre Hoffnung, sein früher Übertritt zum Christentum könnte ihren Vater retten, durch diesen eindeutigen und verhängnisvollen Namen Schloma zerstob, weil ein Paul oder sogar ein Pawel Iglarz vielleicht noch eine Chance gehabt hätte, ein Schloma aber nicht, wie man der Tochter eines Paul vielleicht eine Heirat gestattet hätte, der Tochter von Schloma aber nicht. Das kann der dreiundzwanzigjährigen Hella sekundenschnell durch den Kopf gejagt sein, und sie mag gewünscht haben, diesen Namen tilgen und einen anderen dafür einsetzen zu dürfen. Und weil das nicht möglich war, hat sie ihn in ihrem eigenen Kopf getilgt.

Vielleicht hat sie aber auch nur einen schnellen Blick auf Datum, Stempel und Unterschriften geworfen, hat geprüft, ob die Urkunde alles enthielt, was die Behörde forderte, hat das Papier in die Mappe zu den übrigen Papieren gelegt und abgezählt, was ihr für die Heiratsgenehmigung noch fehlte. Ihr Vater war Jude, ob er nun Schloma oder Pawel hieß, ob er den Glauben gewechselt hatte oder nicht.

Hätte Hella nicht ein ungewöhnlich gutes Gedächtnis, so gut, dass sie in meinen Augen manchmal in den Verdacht gerät, nachtragend zu sein, ließen sich ihre Erinnerungslücken durch die überlagernde Zeit und Hellas Alter erklären. So aber stehen sie als ein erklärungverlangendes Warum über den Jahren nach 1939. Denn Hella behauptet, sich bis dahin genau erinnern zu können. 1937 ist ihr Bruder Bruno zweiunddreißigjährig an den Folgen einer Gallenoperation gestorben, 1937 lernte sie Walter kennen und hatte ihre erste Abtreibung bei einem jüdischen Arzt, der drei Jahre später, als ich nicht geboren werden sollte, nicht mehr auffindbar war. Und an alles, sagt Hella, könne sie sich genau erinnern. Aber glaubte sie nicht auch, sich an das Jahr ’39 genau zu erinnern, bis sie die Briefe fand? Ihre Geschwister Marta und Paul sind tot. Es ist niemand mehr da, der ihr durch die eigenen Geschichten oder auch nur durch die eigene Existenz helfen könnte, den Weg des Vergessens zurückzugehen. Wir können uns erklären, warum wir uns an etwas erinnern, aber nicht, warum wir vergessen, weil wir nicht wissen können, was wir vergessen haben, eben weil wir vergessen haben, was uns zugestoßen ist.

Pawel in Łódź

Das Bild, das ich mir von meinen Großeltern mache, ist schwarz-weiß wie die Fotografien, von denen ich sie kenne. Selbst wenn ich mich anstrenge und versuche, mir meine Großmutter und meinen Großvater als durchblutete farbige Menschen mit einer Gesichts-, Augen- und Haarfarbe vorzustellen, gelingt es mir nicht, die farbigen Bilder zu fixieren. Immer schieben sich in Sekunden die schwarz-weißen Fotogesichter über die farbigen Fragmente. Wenn Hella von den Abenden in der elterlichen Wohnküche erzählt, sehe ich meine Großeltern schwarz-weiß zwischen ihren farbigen Kindern sitzen. Nur Bruno, den ich auch nur von Fotos kenne, ist ebenso schwarz-weiß. Ich weiß nicht, warum ich geglaubt habe, mein Großvater hätte rötliches Haar gehabt; vielleicht wegen einiger braunstichiger Fotos, die in einem Atelier und nicht von Paul aufgenommen waren. Oder weil Marta, Hellas sechs Jahre ältere Schwester, rothaarig war, weshalb sie manchmal auch »die Reute« genannt wurde, und weil ich gehört hatte, es gebe in fast jeder jüdischen Familie einen Rothaarigen. Hella sagt, ihr Vater sei dunkelhaarig gewesen, ob schwarz, könne sie gar nicht genau sagen, vielleicht einen kleinen rötlichen Schimmer darin, aber nur einen Schimmer.

Josefa in Łódź

Einen Tag vor ihrem Tod, am 10. Juni 1942, schrieb meine Großmutter ihrem Mann diesen Brief:

»Mein lieber Mann!

Ich habe deine Karte erhalten, für die ich dir herzlichst danke. Du fragst mich, was der Arzt gesagt hat? Er sagte mir, dass ich einen angeschwollenen Magen habe; das weiß ich alleine, dass dies der Fall ist. Lieber Mann! Ich teile dir weiter mit, dass ich mich sehr schwach fühle und sehr elend bin, mit einem Wort, es steht sehr schlecht mit mir. Von den Kindern habe ich am Montag, dem 8. einen Brief bekommen und am 9.6. RM50,-.

Du bittest mich um die Schnitte. Paul hat mir diese nicht geschickt, darum schreibe du an ihn, dass er dir diese direkt zuschickt. Du weißt ja, dass ich mich damit nicht mehr quälen kann, weil ich mich mit mir selbst genug herumquäle.

Schreibe bitte an die Kinder, dass mein Magen angeschwollen ist und seit den Feiertagen sogar mein Leib und dass meine Krankheit sich sehr verschlechtert hat.

Mein lieber Mann, die Kinder fragen mich, ob ich das Paket und das Geld schon erhalten habe. Schreibe du ihnen, dass ich alles im vergangenen Monat erhielt.

Nun bitte ich dich sehr, ob du dich nicht bemühen könntest, einmal herzukommen, vielleicht würde man es dir doch erlauben. Ich möchte mich so gern noch einmal mit dir sehen; es wird sicherlich schon das letzte Mal sein. Vielleicht lässt man dich doch zu mir, denn ich möchte dich wirklich noch einmal sehen.

Ich sende dir herzliche Grüße – bleibe gesund – bis zum Wiedersehen verbleibe ich

Deine Frau«

Meine Großmutter war Analphabetin. Sie muss den Brief diktiert haben, und es ist unwahrscheinlich, dass sie ihn in deutscher und nicht in polnischer Sprache diktiert hat. In Hellas Papieren ist er deutsch und mit der Schreibmaschine geschrieben. Hella weiß nicht, ob sie ihn damals so bekommen hat, oder ob sie ihn hat übersetzen lassen und später mit der Maschine selbst abgeschrieben hat. Sie nimmt an, dass der Brief nicht mehr abgeschickt wurde, sondern dass er Josefas Kindern, als sie zur Beerdigung nach Kurow kamen, mit der übrigen Hinterlassenschaft übergeben wurde. Mein Großvater durfte an der Beerdigung seiner Frau nicht teilnehmen. Er telegraphierte seinen Kindern, sie mögen ihn auf keinen Fall im etwa dreißig Kilometer entfernten Ghetto Belchatow besuchen.

Vielleicht wollte er nicht, dass wir ihn so sehen, sagt Hella, vielleicht hatte er auch Angst, dass sie uns gleich dabehalten. Wir sind nicht hingefahren.

Im Sommer 1939, nach neun Monaten im Niemandsland, kehrte mein Großvater für zwei Wochen nach Berlin zurück. Um seine Angelegenheiten zu regeln, hieß es. Meine Großmutter wurde vor die Wahl gestellt, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen oder mit ihm ausgewiesen zu werden. Sie zogen gemeinsam in Josefas Geburtsort, nach Kurow, Kreis Lask, in der Nähe von Łódź, wo fast alle Einwohner hießen wie meine Großmutter vor ihrer Heirat: Przybylski. Drei Jahre wohnten sie bei Josefas älterer Schwester Jadwiga, bis mein Großvater im Frühjahr 1942 zur Klärung eines Sachverhalts in das Ghetto Belchatow bestellt wurde und nicht mehr zurückkehrte. Der Denunziant soll, wie eine Verwandte uns viel später erzählte, ein versoffener Mensch gewesen sein, ein zugezogener Städter.

Jadwigas Haus bestand aus einem einzigen kleinen Raum, Küche und Zimmer in einem. Sie muss darin auch gekocht haben, sagt Hella, obwohl sie sich nicht mehr vorstellen könne, wie und wo. Ihre tote Mutter lag in einer Ecke auf Stroh, das man auf den blanken Lehmboden geschüttet hatte; so klein, sagt Hella, sie war so klein.

Auf dem Foto, das in meinem Zimmer hing, ist meine Großmutter nicht älter, als ich jetzt bin, vielleicht sogar einige Jahre jünger. Sie sieht aus wie eine richtige Großmutter, oder besser: wie meine Generation meint, dass eine richtige Großmutter aussieht – runde kräftige Arme, die sie gerade in eine Spülschüssel taucht, eine gestreifte Schürze über einer dicken Wolljacke, wahrscheinlich war es kalt in der Küche, der Bauch, die Hüften rund und weich; das dunkle Haar zu einem schweren Dutt gesteckt, wenn sie ihn öffnete, fiel der Zopf ihr bis in die Kniekehlen, sagt Hella. Ich bin sicher, dass meine Großmutter sich niemals die Haare gefärbt hätte wie Hella und ich. Sie hat auch nicht geraucht und Alkohol getrunken.

Um den Zopf habe ich meine Großmutter beneidet; auch meine Mutter und meine Tante Marta habe ich um die Zöpfe beneidet, die sie als Kinder tragen durften, sie sagten: tragen mussten. Natürlich hat Hella mir nicht verboten, das Haar wachsen zu lassen, aber sobald es auch nur so lang war, dass es rechts und links über meinen Ohren mittels Zopfspangen zu kleinen Pinseln gerafft werden konnte, setzte sie das ganze mütterliche Folterinstrumentarium von Bitten, Spott und Drangsal ein, bis ich meine Sehnsucht nach den langen Zöpfen aufgab und ihr gestattete, die Haare abzuschneiden; und niemals, sagt Hella, hätte ich danach nicht geweint. Hella hatte sich mit vierzehn Jahren ihren Bubikopf erkämpft und meinen auch. Zöpfe an ihrer eigenen Tochter hätte sie nicht ertragen können. Meine Großeltern reisten in den vierunddreißig Jahren zwischen ihrer Einwanderung und ihrer Ausweisung ein einziges Mal nach Polen. Mein Großvater, der, wie Hella sagt, immer Sinn fürs Neue hatte, steckte seiner Tochter kurz vor der Reise Geld für den Friseur zu. Und meine Großmutter rief bei der Rückkehr in ihrem gebrochenen Deutsch: Jerre eine du, was so viel heißt wie: »Du Göre, du!«

Um mir das alltägliche Leben meiner Großeltern vorstellen zu können, muss ich vergessen, wie sie gestorben sind. Ich muss mir einreden, sie seien gestorben, wie Menschen eben sterben, an Krankheit, Alter oder durch einen Unfall, zwar zu früh, als dass ich sie hätte kennenlernen können, aber an einem Tod, der im Leben vorgesehen ist. Im Schatten ihres wirklichen Todes hat kein Detail Bestand, es wird banal oder mystisch.

Dass mein Großvater ängstlich war und ungern allein in den Keller ging, mag seinen Kindern noch Anlass für vorlaute Späße gegeben haben. Aber sein Tod, in dem seine Angst die schlimmste Erfüllung gefunden hat, deutet Ereignisse und Eigenschaften um. Wie unsinnig seine Angst vor dem Keller vielleicht auch war, nachträglich ist es mir unmöglich, ihr nicht eine Ahnung zu unterstellen, in ihr nicht das Erbe uralter jüdischer Erfahrung zu sehen. Aber mein Großvater kannte den Tod, der ihn erwartete, nicht; und er hat – dafür spricht alles, was ich über ihn weiß – gern gelebt.

Hella sagt, sie hätte eine schöne Kindheit gehabt, eine sehr schöne Kindheit sogar. Ich habe sie um diese Kindheit immer beneidet.

Die wichtigste Kulisse für Hellas Kindheit ist in meiner Phantasie die große Küche der elterlichen Wohnung. 1907 waren meine Großeltern mit ihren Söhnen Bruno und Paul als erste Mieter in das Haus Schillerpromenade 41 eingezogen. 1910 wurde Marta geboren, 1915 Hella, 1941 ich, aber da war Bruno schon gestorben, Paul ausgezogen, und meine Großeltern lebten schon in Kurow. 1947 zogen Marta, Hella und ich um, ein paar Häuser weiter in derselben Straße.

Erst jetzt fällt mir auf, dass es für ein Stadtkind ungewöhnlich ist, im selben Haus aufzuwachsen wie die eigene Mutter. Vielleicht sind mir Martas und Hellas Erzählungen auch darum so lebendig und einprägsam gewesen, weil ich immer genau wusste, wie die Ecken, Höfe, Treppenhäuser und Kellerräume, von denen berichtet wurde, aussahen, wie es darin roch und wie die Geräusche zwischen den Fenstern rund um den Hinterhof hin- und herflogen.

In der Küche meiner Großeltern standen ein rechteckiger, ausziehbarer Esszimmertisch, eine Schneiderplatte, die Nähmaschine, manchmal, wenn meine Großmutter beim Nähen half, sogar eine zweite, außerdem natürlich der Herd, ein Geschirrschrank und was sonst in eine Küche gehört. Die Wohnung hatte zwei Zimmer, eine Innentoilette, kein Bad. Vom Leben in den Zimmern habe ich keine Vorstellung, in den Zimmern standen die Betten. Hellas Geschichten spielen alle in der Küche.

Mein Großvater stand jeden Morgen als Erster auf und servierte jedem seiner Kinder ein Frühstück; für Bruno Tee, Kaffee für Marta, Milch für Hella, Kakao für Paul. Auch als seine Kinder erwachsen, sogar wenn sie arbeitslos waren und er selbst Arbeit hatte, kochte mein Großvater ihnen, sofern sie früh genug aufstanden, ihre Getränke, und das, wie Hella beteuert, nicht nur an den Sonntagen, sondern wirklich an jedem Tag.

Ob der Kakao nicht zu teuer war, frage ich. Hella weiß es nicht, nur dass es Kakao gab, sie glaubt, für Paul.

Wenn ich jemandem von meinem Großvater erzähle, erwähne ich die vier Getränke am Morgen fast immer. Diese Szene aus dem Leben meiner Mutter gehört seit jeher zu meiner Vorstellung von Glück.

Am schönsten, sagt Hella, war es in der Küche an den Abenden, wenn Tee gekocht wurde. Jeder durfte mitbringen, wen er wollte, ohne vorher zu fragen, Bruno und Paul ihre kommunistischen Freunde, Hella und Marta ihre Freundinnen. In der Küche wurde getanzt, geturnt und über Gott und die Welt geredet, wobei meine fromme Großmutter auf Gott nichts kommen ließ.

Juda Lejb Sendrowitsch Iglarz

Meine Großeltern waren Polen in Deutschland, Baptisten katholischer oder jüdischer Herkunft, sie waren tiefreligiös und von entschiedener Toleranz. Sie sind unabhängig voneinander sehr jung konvertiert und haben sich in der Baptistengemeinde von Łódź kennengelernt.

Was hat ein des Lesens und Schreibens unkundiges Mädchen vom Lande bewogen, sich seiner strengen katholischen Erziehung zu widersetzen und den Glauben zu wechseln? Warum hat Schloma Iglarz, ein junger Schneider aus einem Nest im östlichen Polen, sich lieber von seiner jüdischen Familie verstoßen lassen, als Jude zu bleiben?

Hella kann sich nicht erinnern, dass je darüber gesprochen wurde. Es hätte auch niemand danach gefragt, weder ihre älteren Brüder noch sie selbst. Überhaupt hätte ihr Vater niemals von seiner Familie und seinem Geburtsort gesprochen, aber das sei ihr erst viel später aufgefallen, als sie ihn nicht mehr fragen konnte.