25,99 €

Mehr erfahren.

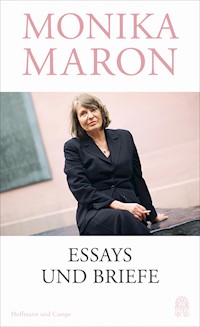

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die gesammelten Essays und Briefe einer großen Schriftstellerin unserer Zeit in einem Band. Eindrucksvoll zeigen die Essays, dass Monika Maron schon immer Stellung zu politischen, sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Themen bezog und sich nie vereinnahmen ließ. »Monika Marons jüdisch-polnischer-sozialistisch-bürgerlicher ost-westdeutscher Lebenslauf ist sehr eindrücklich. In ihren Essays und Romanen zeichnet sie nach, wie Geschichte in Familien und Paarbeziehungen nicht nur vorkommt, sondern auf sie durchschlägt, weil sie dort zu Handlungen aufruft.« Jürgen Kaube Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 669

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Monika Maron

Essays und Briefe

Hoffmann und Campe

Essays

Wir wollen trinken und dann ein bisschen weinen

Die Stadtmitte der Hauptstadt ist ihr westlicher Außenbezirk. Die Mitte ist die Grenze; das Nichtüberschreitbare ist die Mitte, auch des Denkens. Da, mitten in die Mitte hinein führt eine Tür, ein eisernes, braun angestrichenes Tor, durch das die von draußen kommen, von drüben, aus dem Westen, wie immer einer das nennt. Die Tür hat nur auf einer Seite eine Klinke, auf der anderen. Die Rede ist vom Bahnhof Friedrichstraße, dem symbolträchtigen Schauplatz von Stadtgeschichte, nationaler Geschichte, von unzähligen Familien- und Liebesgeschichten. Ein Ort voll stumpfer Dramatik.

Vor dieser Tür im Mittelbau des Bahnhofs stehe zuweilen auch ich und erwarte meine Gäste. Ich stehe im gleißenden, von den gelb gekachelten Wänden feindselig reflektierten Neonlicht inmitten anderer Wartender, glotze wie sie auf diese Tür, die alle paar Sekunden ein Menschlein ausspuckt, manchmal auch mehrere zugleich, ins Schloss fällt, sich öffnet, spuckt, wieder zufällt. Ich weiß, gleich neben der Tür hängt ein Schild: »Halt! Weitergehen verboten«; ich weiß es, aber ich sehe es nicht, ich sehe nur auf die Tür, wie die Blicke aller Umstehenden magisch auf die Tür gerichtet sind. Einziger Zeitvertreib: die Personenbestimmung der Ankömmlinge, Ostmensch oder Westmensch. Die meisten sind Rentner, Ostmenschen also. Sie schleppen schwere Taschen und Beutel, wenn sie vom Einkaufen am Zoo oder in der Neuköllner Karl-Marx-Straße kommen, große Koffer, wenn sie Verwandte in Westdeutschland besucht haben. Einmal habe ich hier einen Gepäckträger gesehen, ebenso alt und auch so gebrechlich wie die Frau, deren Koffer er trug.

Haben die schwer Beladenen sich samt ihrem Gepäck endlich durch den schmalen Spalt in der Tür bugsiert, retten sie sich zunächst an das eiserne Geländer, das ein zimmergroßes Areal vor dem Tor begrenzt. Da stellen sie ihr Gepäck ab, sortieren die Papiere, die sie in den nervösen, schweißfeuchten Händen halten, suchen unter den Wartenden jenseits der Absperrung nach einem, der ihretwegen da steht. Finden sie keinen, greifen sie seufzend oder entschlossen nach ihren Koffern und Taschen, schleppen sie und sich an den Taxistand vor dem Bahnhof, um sich ergeben in eine Schlange von dreißig oder mehr Leuten einzureihen. Andere bleiben keuchend hinter der Tür stehen, bleich, öffnen einen Kragenknopf, tupfen sich mit einem Tuch den Schweiß von Stirn und Schläfen, während ihre Kinder oder Enkelkinder auf sie zustürzen und sie zu einer der beiden Bänke mit insgesamt acht Sitzplätzen führen, die in dieser Wartehalle den Bedürftigen zugedacht sind. Der Weg vom Zug bis hierher war zu schwer, es gibt keine Rolltreppen, keine Gepäckwagen, die Wartezeiten an der Passkontrolle sind oft lang, Sitzgelegenheiten nicht vorhanden, die Luft ist schlecht. Dazu vielleicht die Angst wegen einem bisschen Schmuggel, Bücher oder Kassetten für die Enkel, wer weiß. Sie schaffen es bis hinter die Tür, gerade so.

An den Abenden finden sich auch jüngere Leute unter den einreisenden Ostmenschen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dringenden Familienangelegenheiten, mehr Frauen als Männer, wie mir schien. Die Kinder und der zurückgebliebene Elternteil stehen gespannt am Geländer, bis eines der Kinder einen Blick durch den Türspalt wirft und schreit: »Mama kommt.« Der Mann freut sich, weil die Frau wieder da ist, die Kinder mustern gierig Koffer und Tüten, die Frau, von den Geheimnissen des heimkehrenden Reisenden umgeben, strahlt eine leichte Überlegenheit aus – ein fast normales Bild.

Es kommt vor, dass ein Angehöriger des Grenzorgans durch die Tür tritt und sich einen Weg durch die Wartenden bahnt. Ich habe selten erlebt, dass einer von ihnen bittet, er wartet, bis man ihm aus dem Wege geht. Bittet er doch, murmelt er etwas Unverständliches durch den fast geschlossenen Mund. Auf keinen Fall lächelt er.

Zuweilen frage ich mich, was wohl ein Westmensch – in dem elektrisch erleuchteten Anzeigenkasten über der braunen Tür als Bürger der BRD, Bürger Berlin (West) oder Bürger anderer Staaten bezeichnet –, was die Sinne eines solchen Westmenschen wohl wahrnehmen, wenn sich das Eisentor zum ersten Mal in seinem Rücken schließt: unsere ihn gleichgültig und erbarmungslos taxierenden Blicke, die sieben Schilder, auf denen in schwarz-weiß-roter Bildersprache das Rauchen untersagt wird, der Gestank, der von den Toiletten aufsteigt, in die zwei der Eisentür gegenüberliegende Treppen führen, der graue schmutzige Fußboden … Kein Ort in der Stadtmitte wirkt trostloser, ungeschminkter. Was die Plakate an den Litfaßsäulen verheißen – Berlin, weltoffene Metropole –, beginnt erst einige Hundert Meter entfernt vom Sicherheitstrakt Bahnhof Friedrichstraße.

Vor zwanzig Jahren, als ich noch in unmittelbarer Nähe studierte, habe ich dem Schauspiel zwischen der schinkelschen Neuen Wache und der knobelsdorffschen Staatsoper zum letzten Mal zugesehen. Seitdem war diese leibhaftige Demonstration preußischer Geschichte eher ein Grund, die Stadt am Mittwoch zwischen zwei und drei zu meiden, wenn für eine halbe Stunde der Verkehr zwischen Friedrichstraße und Palast der Republik gesperrt, der Platz vor der Neuen Wache – heute Mahnmal für die Opfer des Faschismus und des Militarismus – von der Polizei mit Seilen eingezäunt wird. In mein Bild vom Stadtbezirk Mitte aber gehört die allwöchentliche Wachablösung ebenso wie die Straße, in der sie zu bestaunen ist: das architektonische Prunkstück preußischer Königsmacht Unter den Linden.

Also begebe ich mich an einem Mittwoch im September, eine Stunde vor Beginn des Spektakels, an den beschriebenen Ort. Vor einem klaren blauen Himmel strahlt in der herbstlichen Sonne weithin das frisch vergoldete Kreuz des Doms. Kaiserwetter, sagen alte Leute heute noch zu solchem Tag. Als ich um halb zwei vor der Wache ankomme, befestigen zwei Polizisten gerade die Seile, mit denen später der Bürgersteig abgesperrt wird, jetzt liegen sie noch schlapp auf den Steinen. Die ersten Zuschauer finden sich ein – an ihrem Dialekt identifiziere ich sie als Bewohner südlicher Regionen dieses Landes –, sie stellen sich auf einen Platz, den sie für den besten halten, offenbar bereit, ihn für die nächste Stunde nicht zu verlassen.

Auf der Promenade zwischen den beiden Fahrbahnen reitet in philosophisch-nachdenklicher Pose Eff Zwo. Kurz nach dem Krieg hatte man das Denkmal von Christian Daniel Rauch als Sinnbild militaristischer Preußenherrschaft nach Potsdam verbannt und vor sechs Jahren, nachdem die ältere deutsche Geschichte weniger emotional betrachtet, dafür auf ihre praktische Verwendbarkeit untersucht wurde, hierher, auf seinen seit 1851 angestammten Platz, zurückgebracht.

Der Platz vor dem Ehrenmal füllt sich; Schülergruppen, Touristen, drei Busse mit französischen Soldaten, ein Bus mit englischen und ein Bus mit amerikanischen Soldaten. Berlin – weltoffene Metropole.

Eine ungewohnte Stille beherrscht die Straße, der Verkehr ist umgeleitet. Bauarbeiter, die die Staatsoper für die 750-Jahr-Feier Berlins herrichten, stehen mit verschränkten Armen auf der Balustrade und sehen auf uns herab. Nur ein einzelner Zimmermann drischt rhythmisch auf das Dach der Oper ein, und ich, der Suggestion des Wartens erliegend, halte sein Hämmern für die Pauke des nahenden Musikcorps.

Dann, fünf Minuten vor halb drei, kommen sie wirklich. Mit Tschingderassabum und Tambourmajor biegen sie im preußischen Stechschritt aus der Universitätsstraße in die Linden ein. Die Augen unter den Stahlhelmen starr nach vorn gerichtet, marschieren sie an dem ihnen leicht zugeneigten Alten Fritz und an den Zuschauern vorbei.

Ich stehe inmitten einer französischen Reisegruppe, Frauen und Männer verschiedenen Alters, die dem Geschehen mit belustigten oder befremdeten Blicken folgen. Einige lachen. Der Zug ist vor dem Ehrenmal angekommen; es wird kommandiert, präsentiert, salutiert, marschiert.

Hinter mir fragt eine Frau ihren um einen Kopf größeren Mann, was die da vorne machen. »Faxen«, sagt der Mann.

Die Kapelle spielt »Brüder, zur Sonne, zur Freiheit«.

Es war ein Jahr nach dem Krieg, als meine Mutter mich zum ersten Mal zu einer Maidemonstration mitnahm. Wir marschierten hierher, zum ehemaligen Lustgarten am östlichen Ende der Linden. Es gibt ein Foto, auf dem sind sie und ich zu sehen zwischen vielen anderen Leuten, mager und fröhlich wie wir, Überlebende des Krieges, der Konzentrationslager, der Emigration, der Illegalität, die alle eines wussten: Nie wieder Krieg!

Auch damals sangen wir das Lied »Brüder, zur Sonne, zur Freiheit«. Keinem von denen, die auf dem Bild zu sehen sind, wäre es eingefallen, sein Bekenntnis zum Frieden durch ein preußisches Militärzeremoniell zu bestärken.

Ein älterer Franzose vor mir singt einige Takte mit, bricht, als der Rhythmus in einen forcierten Marsch wechselt, ab. Dann ist alles vorbei, Tambourmajor, Kapelle, Soldaten marschieren durch die Universitätsstraße zurück in die Kaserne am Weidendamm. Die Seile werden eingerollt, die Linden für den Verkehr wieder freigegeben, bis zum nächsten Mittwoch.

Eine Gruppe westdeutscher Mädchen unterhält sich noch verwundert über die sportliche Leistung der Wachsoldaten, die reglos wie Wachsfiguren links und rechts vom Eingang des Ehrenmals stehen.

»Ist alles Disziplin und Training«, sagt ein Mädchen. Ein anderes verweist auf die Guards vor dem Buckingham-Palast, die schließlich Ähnliches zu vollbringen hätten.

»Die fallen aber auch um wie die Fliegen«, sagt die Erste. Sie wirft noch einen mitleidigen Blick auf die Wachen, seufzt: »Die tun mir leid«, wendet sich dann entschlossen ab. »So«, sagt sie, »jetzt müssen wir noch zum Brandenburger Tor.«

Ehe wir sitzen, sind wir dreimal freundlich belehrt worden, und hätten wir es nicht ohnehin gewusst, wüssten wir es jetzt: Das »Roti d’Or« – was so viel heißt wie »Goldener Braten« – im Palasthotel ist ein Valuta-Restaurant, von den Bewohnern der Hauptstadt »Restaurant für Weiße« genannt, wobei sie selbst die Schwarzen sind, denn in der Währung, die sie verdienen, darf hier nicht gezahlt werden.

Es ist Freitag, 18 Uhr, wir, das sind ein Historiker, eine Fotografin, ein Naturwissenschaftler und ich, sind die einzigen Gäste. Drei junge Kellner, alle nach 61 geboren, umwerben uns mit ungewohnter Aufmerksamkeit, preisen uns die exotischen Speisen und Getränke so lässig an, als hätte man sie im Säuglingsalter schon mit Kiwi-Mus gefüttert. Wir verzichten auf einen Kir Royal, der uns als eine Spezialität des Hauses offeriert wird, und bestellen trockenen Sherry, bis auf den Naturwissenschaftler, einen fanatischen Biertrinker, der seine Trinkgewohnheiten auch der angestrengten Noblesse des Etablissements nicht unterwerfen will.

Durch das braun getönte Fensterglas sehen wir über die Spree auf den Dom und den Palast der Republik, Domizil der gesetzgebenden Körperschaft der DDR, der Volkskammer. Dem Hotel gegenüber steht das neue Marx-Engels-Denkmal, umgeben von weiteren bildkünstlerischen Dokumenten des Klassenkampfes, über deren Dualität wir uns gerade streiten, als der Ober die Krabbensuppe serviert.

Hier oben, zwischen schwedischer Architektur, französischen Weinen und russischem Kaviar, gerinnt, was mich angesichts der klinkenlosen Eisentür erschauern lässt, zur Groteske. Ein Stückchen Westen im Osten, der Eintritt ins Paradies kann erkauft werden, sofern man über harte Währung verfügt und bereit ist, ein beliebiges Nobelrestaurant als Paradies zu akzeptieren.

Das Palasthotel ist eins der beiden Valutahotels in der Hauptstadt. Demnächst kommt ein drittes hinzu, das Grandhotel an der Friedrichstraße. Während die valutären Habenichtse aus dem eigenen Land und aus den Bruderländern es schwer haben, in Berlin ein Hotelzimmer zu finden, wird im Palasthotel – so sagt man – in den Wintermonaten ein ganzer Trakt geschlossen, weil die devisenzahlenden Gäste ausbleiben. Es gehört dann zu den Aufgaben des Personals, in den unbewohnten Zimmern morgens und abends das Licht an- und etwas später wieder auszuschalten, um so wenigstens im Straßenbild die Illusion eines weltstädtischen Fremdenverkehrs zu vermitteln. Einen Sinn ergibt das Ganze nur im Hinblick auf die Wortschöpfung: Devisenrentabilität.

Von den Kellnern des »Roti d’Or« erzählt man sich, dass sie den ganzen Tag über eine Wache für den Eingang abstellen, derweil die übrigen in einem Hinterraum Karten spielen. Ich frage den Ober, der uns gerade den Wein einschenkt, ob das der Wahrheit entspreche, und er antwortet mit einem reizenden Lächeln: »Nein.«

Die Gäste an diesem Abend sind unauffällig: Ehepaare, mehrere ältere Damen, die offenbar zu einer Reisegruppe gehören, einige Herren, die aussehen wie Geschäftsleute aus dem Nahen Osten. An dem Tisch hinter uns unterhalten sich vier Männer miteinander, von denen drei ein sächsisch eingefärbtes Englisch sprechen, der vierte hat eine etwas kehlige Aussprache. Wir nehmen an, dass es sich bei ihnen um »Markgäste« handelt, die, wie wir vom Kellner erfahren, hier angemeldet werden – durch wen, erfahren wir nicht – und in Mark der Deutschen Demokratischen Republik bezahlen dürfen.

Wir erkundigen uns, was geschähe, würden wir nach einem ausgiebigen Mahl bekennen, nur über des Landes eigene Währung zu verfügen. Der Ober lacht wie über einen Witz, und in seinen Augen erglimmt Misstrauen. Er wolle sich erkundigen, sagt er, schließlich gehe es ums Geld, was den Historiker zu der Frage veranlasst, ob wir überhaupt wüssten, dass dort, wo sich heute das Hotelfoyer befindet, früher einmal die Berliner Börse stand; und dass hinter dem Hotel, neben dem ehemaligen S-Bahnhof »Börse« – heute Marx-Engels-Platz –, der Zirkus Busch sein festes Haus hatte, in dem sich im November 1918 die Berliner Arbeiter- und Soldatenräte versammelten. Übrigens hätte dann Ende Dezember 1918 der Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte in Berlin beschlossen, Wahlen zur Nationalversammlung abzuhalten und keine Sowjetrepublik zu errichten.

Inzwischen hat der Ober die gewünschte Auskunft eingeholt: Es sehe nicht gut aus für uns, man würde uns zum Direktor führen, der seinerseits die Polizei benachrichtigen müsse, denn es würde sich, für den Fall, dass wir wirklich … um vorsätzlichen Betrug handeln.

Wir bestellen ein Heidelbeersorbet und bekommen es auch. Es schmeckt, wie das übrige Essen, vorzüglich.

Wir zahlen, zur offensichtlichen Erleichterung des Personals, in D-Mark. Der Fotografin und mir überreicht man, nach der Art des Hauses, je eine Rose.

Das Romantikerviertel – hier heißen die Straßen nach Tieck, Schlegel, Eichendorff – liegt in der Nähe des Oranienburger Tores, wo die Friedrichstraße in die Chausseestraße mündet. In der Novalisstraße findet man eine namenlose kleine Kneipe, von den Stammgästen »Jette« oder »Mehlwurm« genannt. »Jette« hieß die Kneipe früher einmal, nach ihrer ehemaligen Wirtin. Der Name »Mehlwurm« geht auf die gehässige Bemerkung eines trunkenen Gastes über das weißblonde Haar des jetzigen Wirts, Jettes Sohn, zurück. Ich selbst gehöre zur Mehlwurm-Fraktion. Hier kostet das Bier 58 Pfennig und eine Portion Pökelfleisch mit Sauerkraut und Brot um die drei Mark.

An diesem Abend hat der Maler Makarov zu einem Umtrunk in den »Mehlwurm« eingeladen, weil der Verband Bildender Künstler ihn nach dreijähriger Kandidatenzeit nicht in seine Reihen aufgenommen hat. »Wir wollen trinken und dann ein bisschen weinen«, hat Makarov gesagt. Er ist gebürtiger Russe, seit seiner Jugend in Berlin ansässig.

Ich bin von der makarovschen Trauergemeinde die Erste und setze mich zu Doris an den Tresen. Doris, gelernte Blumenbinderin, stammt aus einer katholischen Enklave in Mecklenburg. Vor neun Jahren kam sie nach Berlin und zapft seitdem im »Mehlwurm« das Bier. Bis heute vermisst sie in der protestantischen Hauptstadt die schönen Prozessionen. »Hallo, Moni«, sagt Doris. »Hallo, Doris«, sage ich. »Na, ein Weinchen?«, fragt Doris, und ich sage »Ja«.

Die Stammgäste sind hier, wie in den meisten Kneipen, Männer. Sie wohnen oder arbeiten in der Nähe, einige haben vor langer Zeit in einem der nahe gelegenen naturwissenschaftlichen Institute studiert; sie kennen sich seit zwanzig Jahren oder länger, nennen sich beim Vornamen, wissen über die Liebes-, Familien- und Scheidungsgeschichten des anderen Bescheid, tratschen übereinander, trinken miteinander – meistens bis zum bitteren Ende –, und ihre Sätze beginnen immer häufiger mit: »Mann, weißt du noch …« – »Kannst du dich erinnern …«

Zur Geschichte des »Mehlwurm« gehört die einer anderen Kneipe, die der legendären »Hundertsechzehn« und ihrer Besitzerin Gertrud Borschel, ehemals Wirtin der Reichstagskantine. Bei Trude verkehrten vorwiegend Studenten, angehende Chemiker, Mediziner, Physiker, aber auch Leute aus der Umgebung. Wolf Biermann, als er noch gegenüber in der Chausseestraße 131 wohnte, saß hin und wieder in der »Hundertsechzehn«, samt seinen Bewachern. Als Trude Borschel 1977 starb, zogen ihre Stammgäste mit Blumen, Kränzen und mit – wie man mir erzählte – nicht nur vom Schnaps geröteten Augen hinter ihrem Sarg her. Noch heute pilgern sie zu ihrem Grab auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, stoßen mit versonnenem Blick einen kleinen Seufzer aus für Trude und für die eigene verlorene Jugend, murmeln etwas wie: »Ach ja, die alte Trude«, oder: »Da liegt sie nun.« Später, wenn sie den Friedhof verlassen und von der Chausseestraße in die Wilhelm-Pieck-Straße Richtung »Mehlwurm« einbiegen, werfen sie einen untröstlichen Blick auf den kahlen, längst gepflasterten und mit Bänken ausgestatteten Platz an der Wilhelm-Pieck-/Ecke Friedrichstraße, direkt gegenüber der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik, wo die »Hundertsechzehn« gestanden hat, bis sie vor acht Jahren, ein Jahr nach Trude Borschels Tod, eines Nachts abbrannte.

Die obdachlose Stammbelegschaft fand im »Mehlwurm« Asyl. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich allabendlich, bis auf Sonnabend und Sonntag, Vertreter der verschiedensten Berufsgruppen um den Tresen des »Mehlwurms« versammeln: Zimmerleute, Artisten, Ärzte, Bauingenieure, Philologen, Tischler, Künstler, die sich im Laufe der Jahre schon manche praktische Lebenshilfe erweisen konnten. Wer eine neue Badewanne, einen Zahnarzt, Autoersatzteile oder etwas anderes schwer Beschaffbares braucht, kann sein Problem oft im »Mehlwurm« lösen, vorausgesetzt, er gehört zum engeren Kreis. Die Künstler haben, wie immer, am wenigsten anzubieten, werden von den Übrigen aber wegen ihres Unterhaltungswerts geduldet.

Seit kurzem allerdings gewinnen sie, wenigstens die Maler unter ihnen, für den »Mehlwurm« an Bedeutung. Seit zwei, drei Jahren führen fast alle Wege durch das Berliner Zentrum über Baustellen, auch die zum »Mehlwurm«. Vierzig Jahre nach dem Krieg bekommen die Straßen wieder Ecken, werden Lücken zwischen den Häusern geschlossen, bis zur 750-Jahr-Feier im nächsten Jahr sollen im Stadtinnern über vierzig neue Kneipen eröffnet werden, drei davon in unmittelbarer Nähe des »Mehlwurms«. Da der Wirt bislang nicht durch besondere Liebe zur Kunst, dafür durch soliden Sinn fürs Geschäft aufgefallen ist, hat sicher, neben dem Drängen seiner kunstverständigen Kellnerin Alice, die zu erwartende Konkurrenz seinen Entschluss befördert, Graphiken an die Wände zu hängen und ein Schild ins Fenster: »Kunst bei Kauz« – so heißt der Wirt –, darunter, kleiner, der Name des Künstlers.

Der erste Maler, der im »Mehlwurm« ausgestellt hat, war Nicolai Makarov, der nun endlich eingetroffen ist, um mit seinen geladenen Gästen die neuerliche Schmähung durch den Verband im Wein zu ersäufen. Demnächst läuft seine Zeit als Meisterschüler an der Akademie der Künste ab, dann wird er wieder Hausmann. Wir versichern ihm, dass wir fest an ihn glauben, dass er in fünf, in zehn, spätestens aber in fünfzehn Jahren im New Yorker Museum of Modern Art hängen wird, wie schon der Maler Penck aus Dresden, den sie hier auch nicht haben wollten. Darauf trinken wir.

Am Nebentisch sitzt eine junge Frau mit pflaumengroßen Plastikgehängen an den Ohren und klärt die Umsitzenden, unter ihnen die Kellnerin Alice, die heute einen freien Abend hat, mit gellender Stimme über das Feminine im Mann auf, wobei sie alle paar Sätze eine englische Floskel zwischen ihr reines Berlinisch wirft: »Okay, okay, listen to me«, oder auch: »Fuck up.« Alice sagt, das sei Corinna aus dem Kreuzberg, die Freundin von dem da, der früher mal ihr, Alices, Freund war.

»Ein Mann im Osten ist das Beste, waste haben kannst«, sagt Corinna aus dem Kreuzberg, das sei den Westfrauen total klar. »Du kommst nur, wann du willst, er kann nichts kontrollieren. Okay?« Ihr Ostfreund stimmt ihr zu: Darin liege die ausgleichende Gerechtigkeit in der traditionell ungerechten Beziehung zwischen den Geschlechtern.

Alice sagt zu einem fast fünfzigjährigen Mann, er sehe aus wie eine bestimmte Madonna in Prag.

Es ist Nacht.

1986

Die Zumutung, eine Heimat haben zu müssen

Es ist zehn oder acht oder neun Jahre her, dass meine Freundin Katja und ich auf dem Balkon meiner Pankower Wohnung saßen und zu nächtlicher Stunde meinen Geburtstag erwarteten. Wir tranken einigen Wein, und als der sommerliche Himmel von einem fliegenden Stern durchquert wurde, den wir erst nach längerem Nachdenken als Sputnik identifizieren konnten, hob sich unsere Stimmung ins Kosmische. Wir sangen ausdauernd und zweistimmig eins unserer Lieblingslieder: »Auch ein Pferd hat eine Heimat«; wovon wir eigentlich nur den Refrain kennen, den sangen wir dafür zehnmal oder öfter! »Auch ein Pferd hat eine Heimat / daran hängt sein ganzes Herz / auch ein Pferd hat eine Heimat / und es fühlt den Trennungsschmerz.« –

Einige Jahre später zog Katja nach Westberlin. Auch um ihre Abwesenheit der Welt der Tatsachen zu entreißen, ließ ich sie in meinem letzten Buch mitspielen. Und Katja behauptet, eine gewisse Person in ihrem letzten Buch trüge gewisse Züge von mir. Inzwischen wohne ich in Hamburg. Der Begriff Heimat, den ich in seiner landläufigen Bedeutung längst als etwas abgetan hatte, das in keinem unmittelbaren Bezug zu mir stehen kann, schwappt mir nun in Gestalt teilnahmsvoller oder indiskreter Fragen allenthalben entgegen. Katja meint, das Wort entstamme wahrscheinlich dem maritimen Sprachschatz: Hai-Maat. Ich kann mir auch denken, dass es aus einer Verkürzung entstanden ist: heiße Matte oder heiliger Matsch, in jedem Fall etwas Bedrohliches. »Heimat« ist ein sehnsüchtiges Wort, und ein bodenständiger, erdverbundener Mensch kann und mag seine Sehnsucht an den Boden unter seinen Füßen heften. Besonders übel dran, denke ich, sind Leute mit einer glücklichen Kindheit, in der alle Wurzeln ihrer Sehnsüchte begraben sind, weshalb die Erwachsenen dann, ewig hoffend, in ihrer Nähe ausharren müssen und vergeblich darauf warten, dass sie ihnen noch einmal die Wunderblume blühen lassen. Es ist wie mit den Weihnachtsgerüchen, sie versprechen alles und halten nicht mehr als die höhnische Entblätterung kindlicher Glückseligkeit; das also war es, was uns vor dreißig oder vierzig Jahren nächtelang nicht schlafen ließ, denken wir und erkennen den Betrug. Nichts gibt sich so heimatlich wie eine deutsche Weihnacht.

Unsere Heimatliebe ist dem gleichen Zufall unterworfen wie die Mutterliebe junger Graugänse: Was unsere liebessüchtigen Sinne als Erstes erfahren, halten sie für die Welt und verinnerlichen es als das Maß der Dinge. Ließe ich mich ein auf diesen anrüchigen Begriff, den ich, wäre er mir nicht aufgedrängt worden, lieber vermieden hätte, müsste ich die zitternden, aneinandergedrängten Menschen im Luftschutzkeller erwähnen, den Schlager »In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine«; das Kreischen eines Teekessels, vermischt mit dem staubigen Dunst der Mittagshitze auf einem Neuköllner Hinterhof im Jahr 1947, die toten Ratten in den Ruinen; ein vorbeifliegendes fernes Geräusch, das mich erinnert, an was? … den Geruch nach alten gekochten Kartoffeln und Urin im Schulhaus; das Eckhaus, in dem einmal jemand wohnte, den ich geliebt habe; die verlorene Lebensmittelkarte; später die Aufmärsche; der erste Kuss auf einem U-Bahnsteig, während der Zug einfuhr.

Die Sprache, die jedem Ding, Gefühl, Erkennen das Wort gab. – Wer von seiner Heimat spricht, erzählt seine Kindheit, die erinnerte Berührung zwischen ihm und dem, was ihn umgab. So weit die Kindheit gereicht hat, reicht das Wort Heimat; dahinter richtet es sich auf zu der Grenze zwischen Vertrautem und Fremdem, die wir, wollen wir unsere Biographie nicht dem geographischen Zufall überlassen, überschreiten müssen, sei es tatsächlich oder im Geiste.

Ich frage mich nur, was einen gebürtigen Bayern, den es nach Westberlin verschlagen hat, dazu bewegen kann, einen Menschen, der vom Prenzlauer Berg (Berlin/Ost) auf den Kreuzberg (Berlin/West) gezogen ist, für heimatloser zu halten als sich selbst. Und was will die Frage von mir, ob ich nun, in meiner »neuen Heimat«, über die Probleme des Westens schreiben wolle oder ob mir nun vielleicht der Stoff ausginge. Als hätte ich bislang über Kängurus geforscht und nicht über Menschen geschrieben, und zwar deutsche, deren jüngste Vorgeschichte die aller Deutschen ist. Welcher diffuse Heimatbegriff steckt hinter solchen Fragen? Vom Förstermädel über das ungebrochene Bewusstsein von der eigenen Einzigartigkeit und Güte bis zur Rentenversicherung ist alles darin enthalten, wovon mir so heimatlich zumute wird, dass ich lieber als die gewissen Züge einer gewissen Person in Katjas letztem Buch lebe, noch lieber aber in meinen eigenen Büchern, als in einer – sich obendrein als solche verstehenden – Heimat.

1988

Wo war Leonora Carrington?

Im Frühjahr dieses Jahres drückte mir der Dichter Adolf Endler ein Buch in die Hand mit der dringenden Empfehlung, es zu lesen: Das Hörrohr von Leonora Carrington. Ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu empfohlener Literatur; zum einen, weil die Liste der von mir ungelesenen, aber unbedingt zu lesenden Bücher ohnehin deprimierend lang ist. Zum anderen, weil ich es oft genug als lästig empfinde, ein Buch lesen zu müssen, nur weil es einem anderen gefällt. Aber Endlers weitbekannte Kompetenz in allen Belangen der Literatur bewog mich, vertrauensvoll mit der Lektüre zu beginnen. Seitdem frage ich mich: Wo war Leonora Carrington in den letzten vier, fast fünf Jahrzehnten?

Als ich geboren wurde, war Leonora Carrington vierundzwanzig Jahre alt und hatte ihre ersten Erzählungen schon veröffentlicht. Ihre gemeinsame Zeit mit Max Ernst lag hinter ihr, und aus dem Abgrund, in den sie durch die gewaltsame Trennung von ihm gestürzt war, hatte sie sich gerettet. Nachdem sie erlebt hatte, wie Max Ernst – 1939 als Deutscher in Frankreich – in Handschellen abgeführt und deportiert worden war, sprengte die unbändige Phantasie der Carrington das, was wir Vernunft nennen; und dass sie auf den schmalen Grat, auf dem sie dann wohl zeitlebens wandelte, zurückfand, dankt sie der zweiten starken Kraft in ihr, der Fähigkeit zur Rationalität, gepaart mit einem Humor, der jedes erläuternde Adjektiv als Einengung zurückweist.

Carrington erzählt die Geschichte der zweiundneunzigjährigen Marian Leatherby und ihrer Freundin Carmelle Velasquez tollkühn und übermütig: ein kleinbürgerliches Familiendrama endet in einem hoffnungsvollen Weltuntergang. Dazwischen, darunter, darüber wunderbare und frivole Geheimnisse. Dass es hin und wieder den Anschein hat, Leonora Carrington wäre ihren eigenen Geschichten, entzückt von deren absonderlichem Fortgang, in die Wildnis gefolgt, gehört zu dem Buch und zu der Autorin. Carrington erfindet ihr eigenes Maß. Selten hat mich ein Buch begeistert – ich wage sogar das Wort beglückt – wie dieses. Also frage ich noch einmal: Wo war Leonora Carrington, während Max Ernst zu einem meiner liebsten Maler avancierte? Wo war sie, als die Frauen während der letzten Jahrzehnte ihre Ahnenreihe in der Literatur suchten und Virginia Woolf, Marie-Luise Fleißer, Katherine Mansfield, Karoline von Günderode für sich entdeckten? Wer sprach von Leonora Carrington?

1974 wurde Das Hörrohr ins Französische übersetzt, 1980 erschien es in deutscher Sprache, zuerst im Insel Verlag, 1986 noch einmal in der Bibliothek Suhrkamp. Trotzdem kannte kaum eine oder einer von denen, die ich fragte, den Namen Carrington, und wenn doch, dann assoziierte er oder sie die Bilder, nicht die Bücher der Leonora Carrington, die, einundzwanzigjährig, auf der Pariser Surrealismus-Ausstellung 1938 schon mit zwei Bildern vertreten war.

Der resignierte Kommentar eines der Befragten, das käme in der Kunst eben immer wieder vor, auch bedeutende Künstler würden auf unerklärliche Art vergessen, um irgendwann oder auch nie mehr ebenso unerklärlich erinnert zu werden, mag als Phänomen gelten, erklärt aber nicht das Schweigen um Leonora Carrington. Seit 1974 wenigstens war sie ja wiedergefunden. Danach hat es sechs Jahre gedauert, ehe sie ins Deutsche übersetzt wurde, aber auch acht Jahre nach der Übersetzung hat sich ihr Ruhm in Deutschland kaum gemehrt. Was hat die Carrington sogar für die Frauenbewegung so wenig tauglich gemacht?

Leonora Carrington ist kein Opfer. Und das nicht, weil ihr im Leben nichts geschehen wäre, was sie zum Opfer hätte machen können. Sie ist in ihrem Naturell und in ihrem Selbstverständnis kein Opfer. Sie kämpft um die Täterschaft, wie auch Marian Leatherby und Carmelle Velasquez nicht Opfer sein wollen und den ihnen zugewiesenen Platz – im Fall der Marian Leatherby der Platz in einem obskuren autoritären Altersheim – so lange durchsuchen, umstellen und untergraben, bis sie und nicht die vermeintlich Herrschenden den Verlauf der Geschichte bestimmen.

Carringtons mutwillige Täterschaft, der jedes poetische Mittel – das phantastische und magische wie das komische, das grausame wie das kindliche – recht ist, passte vielleicht wenig in den vom Opfergedanken bestimmten Selbstverständigungsprozess der Frauen während der letzten zwanzig Jahre. Jetzt aber, denke ich, ist es Zeit, Carrington zu lesen; vorausgesetzt, es findet sich ein Verlag für die nächste Auflage, denn wenigstens Das Hörrohr ist vergriffen.

1988

Der Schriftsteller als Wanderzirkus

Für die nächste Woche läuft über beide Seiten meines Kalenders ein diagonaler Strich, darüber das Wort »Lesereise«; Montag bis Freitag durchgestrichen wie ausgefallene Tage.

Ich verabscheue Lesereisen. Trotzdem werde ich fahren. Ich werde mit dem Veranstalter essen gehen, ich werde den gleichen Text lesen, den ich immer lese, Montag bis Freitag immer das Gleiche, was seine Gründe hat, die ich noch erklären werde. Ich werde befürchten, eines Tages doch plötzlich drei oder mehr Zeilen versehentlich zu überspringen, weil ich während des Lesens vor qualvoller Langeweile an dies und jenes denke, nur nicht an den Text. Ich werde nach der Lesung geduldig und zähneknirschend die ewig gleichen Fragen beantworten: Warum schreiben Sie? Sind Ihre Bücher in der DDR gedruckt? Und bestimmt die unausbleibliche Frage nach dem Heimweh. Später wird mir diskret das Honorar zugesteckt werden, wodurch mein seelisches Gleichgewicht für den Augenblick wiederhergestellt sein wird, denn dafür, und nur dafür, bin ich hergekommen. Am nächsten Morgen werde ich meine Zahnbürste einpacken, in den nächsten Ort, von dem ich bis dahin nie gehört habe, fahren, wo mir der nächste Veranstalter den Ring mit der Kette daran durch die Nase zieht, um mich dem nächsten Publikum wie einen Tanzbären vorzuführen, nach einem guten Essen selbstverständlich.

Ich werde das milde Lächeln in den Gesichtern meiner Zuhörer sehen und mich fragen: Was wollen die von mir. Warum lesen sie die Bücher nicht einfach, wenn sie sich dafür interessieren, sie müssten sie nicht einmal kaufen, nur ausleihen. Es ist ja nicht wie in der DDR, wo es meine Bücher nicht zu kaufen gab und die Leute erfahren wollten, was das für Schandwerke waren, für die das Papier zu schade war. Aber hier geht es nicht um die Literatur als konspiratives Medium, als Fata Morgana des Widerstands; hier geht es um die Talkshow in der Buchhandlung, um voyeuristische Lüsternheit: die Vorstellung des Schriftstellers als Mensch und Raucher, als Mensch und Konfektionsgröße. Was man seinen langjährigen Nachbarn zu fragen nicht wagte – aus Anstand und Diskretion –, das fragt man den Schriftsteller, dafür bekommt der sein Honorar, dafür hat man Eintritt bezahlt. Das heroische Klischee von der einsamen Arbeit des Schriftstellers erfährt eine perverse Umkehr und wird zum Gegenstand der öffentlichen Neugier, am lebenden Objekt.

Dabei ist es wahr: Wenn ich schreibe, muss ich allein sein. Die Preisgabe meiner Geheimnisse setzt die Einsamkeit voraus. Wenn andere, Fremde, später von mir lesen, was ich ihnen nie erzählt hätte, bin ich nicht dabei, und es ist mir gleich, was Frau und Herr A. in der Stadt B. über mich denken, denn ich kenne sie nicht. Wenn ich dann aber doch leibhaftig vor ihnen sitze und ihnen erzähle, was ich ihnen nie erzählt hätte, wenn sie die Autorin und ihren Text endlich beieinanderhaben; wenn meine Nervosität oder Ruhe, die Farbe meiner Augen und der Tonfall meiner Stimme ihnen Aufschluss geben sollen über die Sätze; wenn der Text ihnen als Schlüsselloch in meine privaten Gemächer dient; wenn ich als Person mich als Autorin zu verantworten habe, dann ist die Voraussetzung für meinen Wagemut zwischen Phantasie und Wirklichkeit zerstört. Also muss ich listig und trickreich versuchen, ihnen vorzuenthalten, wofür sie gekommen sind. Darum lese ich immer den gleichen, sorgsam ausgewählten Text, in dem nur steht, was ich ihnen vielleicht auch erzählen würde. Darum verzichte ich, wenn möglich, auf die anschließende Diskussion, eine Bosheit, ich weiß, denn gerade um derentwillen haben die meisten die Stunde Vorlesen nur ertragen. Ich bemühe mich immer, höflich, geduldig und gut gelaunt zu erscheinen, weil das meine Zuhörer am ehesten ermüdet und sie schneller von mir ablassen. Trotzdem hoffe ich, dass in der nächsten Woche, wenn ich als Wanderzirkus durch die Dörfer ziehe, mein hochverehrtes Publikum in Scharen erscheint, dass ich bei den Veranstaltern einen guten Eindruck hinterlasse, damit sie mich irgendwann wieder einladen, denn schließlich muss ich auch in Zukunft meine Miete bezahlen. Wenn allerdings eines Tages Autoren tatsächlich das Geld für ihre Arbeit bekämen wie Automechaniker, Zahnärzte, Busfahrer, Musiker und die meisten anderen Menschen (außer Politikern und Millionären), wenn sie sich nicht mehr als Schausteller verdingen müssten, um ihre eigentliche Arbeit zu finanzieren, dann, ach dann würde ich nur noch vor Analphabeten und Blinden lesen und auf das Honorar verzichten.

1988

Bildbeschreibung ohne Bild

Vor mir hängt der Gegenstand meines Nachdenkens: das Bild Späte Freiheit von Nikolai Makarov, eine Kreideskizze auf grauem Acryl, Entwurf zu einem Ölbild, das es dann nicht werden durfte, weil ich es nicht mehr hätte bezahlen können und der Maler ein Einsehen hatte mit meiner Verliebtheit in sein Werk, vielleicht auch weil er selbst nicht sicher war, ob das fertige Bild schöner würde als der Entwurf.

Einen Katalogtext soll ich schreiben, einen Text zu einem Bild, und sehe deutlich die Gefahr, festzuschreiben, lesbar zu machen, was nur sichtbar ist; durch Benennung einzuengen, was sich durch wortlose Betrachtung im Kopf eines jeden Schauenden mühelos von selbst ausweiten würde. Es hilft auch nichts, sich in die Zwischenräume zu flüchten. Da ist nichts außer Schiefergrau, solange ich nicht von den beiden Menschen spreche, die das Grau verwandeln in nächtliche oder tagtrübe Luft zwischen sich. Zwei alte Leute in einem flüchtig skizzierten Boot, die rechte Figur mit der Pudelmütze auf dem Kopf nur durch große Aufmerksamkeit des Betrachters aus ihrer Geschlechtslosigkeit zu befreien und als Frau erkennbar. Der Mann ihr gegenüber, am bloßen Oberkörper das schlaffe Fleisch, rudert kraftlos sie beide, oder hält er gerade inne, umfasst nur locker die Ruder, von keinem Ziel gezogen, von keiner Zeit gejagt. Sie sehen sich nicht an. Er, die Lider fast geschlossen, blickt ins Nichts vor sich hin; sie, die vom vielen Sehen erschöpften Augen auf das nahe Wasser gerichtet. So treiben sie von rechts nach links aus dem Bild. Zwischen den einander nicht zugewandten, in fotografischer Genauigkeit gezeichneten Gesichtern der beiden schwebt ihr Geheimnis. Was war ihre Unfreiheit, wenn dieses glücklose Davongleiten in einem Boot die Freiheit ist. Wer waren sie, ehe ihnen mit den Jahren und den Falten in ihrer Haut die späte Freiheit zugewachsen war.

Auf welchen Krücken der Unfreiheit haben sie sich in diesen Augenblick im Boot geschleppt, in diese kurze Frist vor der Grabesstille.

Was haben sie einander getan, dass sie sich nicht ansehen wollen. Oder müssen sie sich nicht ansehen, weil sie einer so im anderen leben, dass ein Blick auf den anderen einem Blick in den Spiegel gleichkäme.

Was ist ihnen geschehen, dass sie sich über die Freiheit nicht freuen können. Hatte man eins von ihnen in ein Gefängnis gesperrt. Haben sie ihr Kind verloren. Ist es zu spät, ist ihnen der Tod schon näher als das Leben noch.

Wenn ich auf die beiden sehe und dabei die Schärfe aus meinem Blick nehme, schafft eine andere Bewegung im Bild einen Raum. Die Figuren entschwinden hinter den Horizont, lösen sich auf im Irgendwo, entziehen sich in ihren blutleeren, kreideumrissenen Körpern wie Geister mir, der Lebenden, in die Vergänglichkeit. Dann wieder drängen sie in den Vordergrund, mutlos der vorgegebenen Richtung folgend: von rechts nach links aus dem Bild. – Jeden Tag rudern die beiden durch mein Zimmer, jeden Tag lebe ich mit ihrer traurigen Geschichte und kenne sie doch nicht. An manchen Tagen glaube ich, ihre Warnung zu hören: Tu nicht, was wir getan haben. Aber wofür wurden sie verurteilt und von wem. An anderen Tagen denke ich, sie warten, warten auf mich, dass ich endlich zu ihnen ins Boot steige. Sie wollen etwas von mir, sitzen in ihrem Boot und erwarten etwas. Dieser Maler hat uns in die Welt gesetzt, du hast uns gekauft, an deiner Wand hängen wir, nun gib uns eine Geschichte.

Aber ich bleibe standhaft. Ich verweigere ihnen die Eindeutigkeit. Ich beraube mich nicht der Möglichkeit, ihrer Trostlosigkeit jeden Tag andere Gründe zu erfinden. Je älter ich werde, umso mehr kenne ich. Eines Tages werden wir gleichaltrig sein, die beiden auf dem Bild und ich. Und vielleicht wird sich mir ihr Geheimnis dann in der Banalität mitteilen, dass auf uns alle die gleiche Trauer wartet.

1988

Was soll eine Gewerkschaft mit Schriftstellern?

Es liegt wohl an meiner Vergangenheit, dass, sobald ich die Worte Schriftsteller und Verband in dieser oder jener Zusammensetzung höre, meine Sinne sich schärfen, mein Pulsschlag sich erhöht und meine rechte Hand in atavistischen Zuckungen das Schwert sucht. Nun lese ich in den Zeitungen, dass der Verband deutscher Schriftsteller am Verenden ist. Günter Grass, Anna Jonas, F. C. Delius sind ausgetreten, etwa zehn Prozent der 2400 Mitglieder, so schätzt der Spiegel, werden folgen. Die übrigen neunzig Prozent, und das meine ich, wie es klingt, werden 1989 unter dem Namen Fachgruppe Literatur eingehen in die IG Medien. Dieter Lattmanns Kommentar: »Wenn der Löwe aus dem Zoo austritt, wird doch nicht der Zoo geschlossen.« Der Vergleich erinnert in seiner Ignoranz an die Antwort Kurt Hagers, Mitglied des Politbüros der SED, der, befragt nach den Auswirkungen gorbatschowscher Politik auf die DDR, seinerseits den Interviewer fragte, ob der seine Wohnung tapezieren würde, nur weil sein Nachbar dergleichen täte.

Überhaupt erscheint mir vieles, was ich über die zurückliegenden und gegenwärtigen Vorgänge im VS erfahre, seltsam vertraut; seltsam, weil ich außenstehend hin, nicht Mitglied dieses oder eines anderen Schriftstellerverbandes, auch nicht verstrickt in die Historie der Kontrahenten. Eine Minderheit, deren Lebens- und Arbeitsvoraussetzung die geistige Unabhängigkeit ist, gerät in das Mahlwerk autoritärer Machtpolitik, von der sie so lange geduldet und sogar durchgefüttert wird, wie sich ihr ideologischer Nutzen errechnen lässt. Das Verhältnis zwischen dem VS und der Gewerkschaft ähnelt, so will mir scheinen, in seiner ideologischen Struktur durchaus dem Konflikt zwischen den Schriftstellern in der DDR und der Staatsmacht, von der die Autoren so lange gefördert, altersversorgt, sogar hofiert werden, wie sie die Staatspolitik zur eigenen Weltanschauung machen und gelegentliche Kritik den kalkulierten Scherz der Hofnarren nicht übertrifft. Allein dass die mächtige Gewerkschaft Druck und Papier dem VS vorrechnet, dass er dreimal so viel gekostet, wie er an Mitgliederbeiträgen eingebracht hat, offenbart die Rolle, die den Schriftstellern in dieser Organisation zugedacht ist, und gibt Lattmann mit seinem Tiervergleich sogar recht, nur wüsste ich gern, als welches Tier er sich selbst im IG-Medien-Zoo sieht.

Ich frage mich, ob Schriftsteller in einer Massenorganisation, die ihrer Natur nach von Ideologen und Pragmatikern regiert wird, überhaupt etwas zu suchen haben. War die Sehnsucht nach einem Bündnis zwischen Künstlern und der Arbeiterbewegung in Deutschland nicht immer einseitig, und hat solch ein Bündnis, wenn es doch zustande kam, nicht immer zu Disziplinierungsversuchen und Maßregelungen gegenüber den Künstlern geführt?

Das tiefe Misstrauen und die daraus resultierende Ablehnung der deutschen Arbeiterbewegung gegenüber individualistisch produzierenden Geistesarbeitern ist ein Teil ihrer tragischen Geschichte, die die gemeinsame, wenn auch nicht identische Geschichte sowohl der Gewerkschaften als auch der Regierung der DDR ist und aus der beide, wenigstens im Umgang mit Künstlern und Intellektuellen, offenbar das Gleiche gelernt haben: die Anmaßung der Macht und Rechthaberei, beruhend auf Mehrheit und Geld oder auf purer Macht und Geld. Wenn die Verhältnisse der Schriftsteller in der Bundesrepublik und der DDR trotzdem nicht miteinander vergleichbar sind, liegt es daran, dass eine Gewerkschaft keine Staatsmacht ist, dass der ganze Streit eben doch in einem pluralistischen Gesellschaftssystem stattfindet und somit durch Austritt beizulegen ist; der Streit, nicht der Konflikt, der ja mehr enthält als den aktuellen Eklat.

Ebenso schmerzlich wie das Scheitern des Gewerkschaftsbündnisses mag für die Ausgetretenen die Duckmäuserei und das Versorgungsdenken der eigenen Mitglieder gewesen sein. Wenn die Hamburger VS-Vorsitzende der Morgenpost erklärt: »Jeder Schriftsteller sollte froh sein, in den Schutz dieser großen Gewerkschaft kommen zu dürfen«, erinnert auch das mich an die Lobhudeleien der Duckmäuser und Versorgungsdenker im Schriftstellerverband der DDR. Schließlich waren es die Arme von Schriftstellern, die sich vor zwölf Jahren gehoben haben, als über den Ausschluss von Jurek Becker, Sarah Kirsch, Klaus Schlesinger und anderen Autoren abgestimmt wurde.

So viel zu den sich aufdrängenden Gemeinsamkeiten, auch wenn die Situationen letztlich unvergleichbar sind, schon weil das Gewerkschaftsmartyrium des VS ein frei gewähltes war. Die Sucht der Autoren, als – wie sich gezeigt hat – jederzeit verzichtbarer Wurmfortsatz im Körper der Gewerkschaften zu leben, wird mir wohl immer ein Rätsel bleiben.

Gewerkschaften, wie sie sich selbst verstehen, brauchen Mehrheiten, disziplinierte Mitglieder, Arbeitsplätze und Tarifverträge. Autoren sind eine undisziplinierte Minderheit, sie brauchen keinen Arbeitsplatz und haben keinen Tarif. Und sollten sie jemals streiken, würden die Verlage erleichtert aufatmen und alte Bestseller drucken. – Was soll eine Gewerkschaft mit Schriftstellern?

1989

Zwischen den Städten

Zwischen den Städten liegt das Land.

Zwischen Berlin und Hamburg liegt ein Teil von Deutsch-Land, die Deutsche Demokratische Republik. Reise ich nach Hamburg von Berlin-Ost, fahre ich einfach über die Autobahn in Richtung Rostock, dann über Wittstock bis Zarrentin. Dort reise ich aus nach Schleswig-Holstein. Starte ich in Berlin-West, reise ich in Stolpe in die DDR ein, als Heimkehrer: Haben Sie Geschenke, Druckerzeugnisse und dergleichen andere Waren bei sich? – Nein.

Ich sage nicht, dass ich nur nach Hamburg will. In Zarrentin reise ich ordnungsgemäß wieder aus: Haben Sie zum Verbleib in der BRD bestimmte Gegenstände bei sich? – Nein. In zweieinhalb Jahren kommt alles zurück, ich und die Gegenstände, nichts ist zum Verbleib bestimmt, so steht es im Pass.

An diesem Tag fuhr ich in Berlin-West ab, zu spät, wie immer, wenn ich bei meiner Freundin E. übernachte. Nachmittags um drei saßen wir immer noch am Frühstückstisch. Ein trüber Wintertag, von feinem Nieselregen durchsprüht. Es dämmert schon. Zum ersten Mal trat ich diese Heimreise ohne meinen kartenkundigen und orientierungsbegabten Ehemann an. Bis Halensee war es leicht, und dort, hatte man mir gesagt, sollte ich gleich ein Schild in Richtung Hamburg oder Stolpe finden.

Stadtring Schöneberg links, Hannover–Nürnberg rechts, also geradeaus, was sich schnell als Irrtum erwies. Zurück, das Ganze von vorn. Mein zweistündiges Martyrium begann. Im Berliner Berufsverkehr raste ich zwischen, neben, hinter den Autokolonnen und suchte den Ausweg nach Hamburg. Stadtring Wilmersdorf, Stadtring sonst was, Nordring, Neukölln, Steglitz, Rudow, Detmolder Straße, Kaiserdamm, rundum, kreuz und quer, orientierungslos und verloren im Labyrinth der Berliner Stadtautobahn. Nach zwei Stunden gab ich auf.

Mühsam fand ich den Weg zurück ins Zentrum, an die Mauer, fuhr als reuiger Heimkehrer nach Berlin-Ost; »Haben Sie Geschenke, Druckerzeugnisse …« Am nächsten Morgen machte ich mich ruhig und des Erfolgs gewiss auf nach Hamburg. Den Weg kenne ich.

Die Geschichte, der jeder, dem ich sie erzählte, eine symbolische Bedeutung zu unterstellen bereit war, brachte mir den Vorteil, dass ich an dem Abend, den ich nun, entgegen meiner ursprünglichen Absicht, in Berlin-Ost verbrachte, die unglaubliche Sache mit den Freidenkern erfuhr: Eine stattliche Anzahl von Professoren, zwei Schriftsteller, ein Schauspieler und andere Personen (insgesamt 42 Männer und eine Frau) – soweit sie mir bekannt sind, alle gute und dafür öffentlich belobigte Staatsbürger – hatten, wie man den staatlichen Presseorganen entnehmen konnte, einen Verband der Freidenker (VdF) der DDR gegründet.

Freidenker – außer der wundervollen Verheißung des freien Denkens impliziert das Wort eine philosophische und politische Tradition. 1881 gründete Ludwig Büchner, ein Bruder Georg Büchners, den »Deutschen Freidenkerbund«, der, basierend auf einem durch die modernen Naturwissenschaften, insbesondere durch den Darwinismus geprägten Materialismus, gegen soziale Ungerechtigkeit, gegen den privaten Großgrundbesitz, gegen Militarismus und Chauvinismus, für eine Trennung von Staat und Kirche, Kirche und Schule eintrat. Seit 1905 gingen aus diesem Bund mehrere eigenständige, proletarische Freidenkerverbände hervor. Die neuen Freidenker der DDR sehen sich als Erben der progressiven Traditionen allen deutschen Freidenkertums.

Und so versprechen sie, neben der Verbreitung einer wissenschaftlichen, materialistisch-dialektischen Weltanschauung und »Lebenshilfe im umfassenden Sinne des Wortes«, konsequent für die Trennung zwischen Staat und Kirche einzutreten. Ich weiß nicht, ob ein Schweizer die Absurdität dieser Mitteilung ermessen kann. Fast nichts ist in der DDR so getrennt wie Staat und Kirche, diese Trennung ist in der Verfassung festgeschrieben. Die Trennung, um die es den alten neuen Freidenkern (Durchschnittsalter etwa um die sechzig) wirklich geht, ist die zwischen der Kirche und der Jugend, die dem Staat hinter den Kirchentüren abhandenzukommen droht. Nichts ist in der DDR so getrennt wie Staat und Jugend.

Auf dem Weg nach Hamburg über Wittstock und Zarrentin versuchte ich mir vorzustellen, wie die Herrschaften, ehe sie beschlossen, Freidenker zu werden, im Kostümverleih der Geschichte herumgestöbert haben, und ich fragte mich, wie sie sich nun fühlen mögen in ihrer seltsamen Verkleidung, die Parteiabzeichen diskret hinter den Rockaufschlägen versteckt. Und ob sie mit ihren tauben Ohren das Gelächter derer, die sie bekehren wollen, wohl hören.

Der junge Grenzsoldat, der meinen Pass und die dazugehörige Zählkarte kontrollierte, sah mild und belehrend auf mich herab. Die Karte haben Sie aber falsch ausgefüllt. – Ich wusste, was er meinte. Auf der einen Seite der Karte hat zu stehen, wer ich bin, auf der anderen, wen ich im Westen besuche. Ist doch ganz einfach, sagte ich, ich bin ich, und ich besuche mich. Und ich bin nicht allein mit meiner Schizophrenie. Den letzten Satz dachte ich nur noch.

1989

Liebster Heinrich!

Es bedeutet mir nichts, Gräber berühmter Verstorbener zu besuchen, ich komme ihnen nicht näher, indem ich mich nahe ihren Knochen oder ihrer Asche aufhalte. Trotzdem ging ich kürzlich auf den Friedhof von Montmartre in die Avenue Berlioz, wo das »freisinnige Wien« im Jahre 1902 ein Grabmal errichten ließ für Heinrich Heine und Frau Heine, eine weiße Büste, die Heine mit geneigtem Kopf und gesenkten Lidern auf nichts mehr schauen lässt als auf das eigne Grab. Darauf hatte die Stadt Düsseldorf ihr ehrendes Gedenken in Form eines inzwischen angewelkten Kranzes abgelegt. Auch andere Besucher hatten Zeichen ihrer Anwesenheit hinterlassen: Forsythien, Anemonen, einige kleine Steine auf der hinteren Ecke des Grabsteins.

Ich hatte, nicht ohne Scham über die Sentimentalität solcher Geste, eine rote Rose mitgebracht. Es war ein Augenblick, der in meine Jugend gehörte, und da er damals verhindert war, holte ich ihn nun nach. Ich war sechzehn oder siebzehn, als ich mich in Heine verliebte, schwärmerisch und ernsthaft, wie andere sich in Filmstars verliebten. Ich schrieb ihm sogar einige Briefe. Seine Gedichte nahm ich an als für mich geschrieben, nicht an mich, sondern für mich, statt meiner, und ich lernte sie wie meine eigene Sprache.

Ich war schon fünfundvierzig Jahre alt, als mir das fast unentwirrbare Gefühlsgestrüpp, in dem ich mich sechzehnjährig scheinbar sicher zurechtgefunden hatte, bewusst wurde. In meinem Roman Die Überläuferin gebrauchte ich ein Zitat aus einem meiner liebsten Heine-Gedichte, »Der Asra«:

Täglich ging die wunderschöne

Sultanstochter auf und nieder

Um die Abendzeit am Springbrunn,

Wo die weißen Wasser plätschern.

Täglich stand der junge Sklave

Um die Abendzeit am Springbrunn,

Wo die weißen Wasser plätschern;

Täglich ward er bleich und bleicher.

Eines Abends trat die Fürstin

Auf ihn zu mit raschen Worten:

Deinen Namen will ich wissen,

deine Heimat, deine Sippschaft!

Und der Sklave sprach: Ich heiße

Mohamet, ich bin aus Yemmen,

Und mein Stamm sind jene Asra,

Welche sterben, wenn sie lieben.

Und plötzlich, nach fast dreißig Jahren, fiel mir auf, dass ich in Heines Gedichten immer als Mann, niemals als Frau gelebt hatte. Der stolze Gestus freiheitlicher Liebe gehörte den Männern, der Sklave hatte ihn, die Sultanstochter nicht, also war ich der Sklave. Es hat mich damals nicht gekümmert, weil ich offenbar den Unterschied zwischen dem Liebenden und dem Geliebten entscheidender fand als den zwischen Mann und Frau.

Meinen idealen Entwurf von mir stattete ich mit schmaler, schmuckloser, eher männlicher Kleidung aus, ohne dass ich ein Mann sein wollte. Aber meine jugendliche Neigung zum Heroischen fand in der Literatur – nicht nur bei Heine – keine weibliche Gestalt; eine Ausnahme ist Jeanne d’Arc, und die trug als Heldin Männerkleider.

In den Mann Heine war ich ganz und gar als Mädchen verliebt, mein Menschenbild und mein Frauenbild ließen sich auf dem Umweg über die männliche Pose miteinander verbinden.

Rückblickend frage ich mich, ob ich nicht, ganz nebenbei und ohne mir dessen bewusst zu sein, außer dem libertären Anspruch einen Hauch von Frauenverachtung gelernt habe, was Selbstverachtung bedeutete.

»Blamier mich nicht, mein schönes Kind, und grüß mich nicht unter den Linden. / Wenn wir nachher zu Hause sind, / wird sich schon alles finden« – ein Vers, der sich eher gegen mich richtet, als dass er für mich spricht; ich erinnere mich nicht, es damals so empfunden zu haben.

Geblieben ist die Gewissheit, dass die Poeten der Liebe die Liebenden sind, nicht die Geliebten, unabhängig davon, ob sie Männer sind oder Frauen.

1989

Montag

Gott sei Dank, es ist Montag, nicht mehr Sonnabend oder Sonntag, das sind die schlimmsten Tage. Und das Wetter ist schlecht. Alles verspricht nur Linderung, nicht Abhilfe, ich höre es schon. Aber vielleicht, ein Hoffnungsstrahl aus dem düsteren Himmel, regnet es noch, das wäre wunderbar. Wenn es regnet, gehen sie nach Hause, die lieben, hinreißenden, freiheitlich erzogenen, von Lebensfreude überströmenden Kinder ihrer Eltern mit den gesunden, kräftigen Stimmen, dem bewundernswert starken Willen und den niedlichen Spielzeugpistolen. Nein, verdächtigen Sie mich nicht. Ich liebe Kinder, selbstverständlich liebe ich Kinder. Ich werde nicht den Rest meiner Leserschaft vergraulen, indem ich den Verdacht aufkommen lasse, außer Lesereisen auch noch Kinder zu verabscheuen. Später, wenn sie nach Hause gegangen sein werden, werde ich sie alle wieder lieben. Bis dahin brauche ich die Hälfte meiner Lebenskraft, um die Hoffnung unserer Zukunft, die Blüte des kommenden Jahrhunderts, die fröhliche Schar der künftigen Rentenverdiener auf dem Spielplatz unter dem Fenster meines Arbeitszimmers zu vergessen, damit ich herausfinden kann, warum R., eine mir nahestehende Person aus dem Roman, den zu schreiben ich mich gerade bemühe, eine Aversion gegen bestimmte alte Männer hat. Sie mag schon deren Gang nicht, diesen kurzen, aus den Kniegelenken geworfenen und auf der ganzen Sohle landenden Schritt, eine Art der Fortbewegung, die sie häufig an alten Männern beobachtet hatte, von denen sie annahm, dass sie es aus ihren jüngeren Jahren gewohnt waren, sicher und, wie R.s Mutter sagen würde, forsch aufzutreten; Männer, die anderer Menschen Chefs gewesen waren, Chefärzte oder Chefkassierer oder Chefingenieure, Chefs überhaupt, die von ihren Untergebenen oder sogar von ihren Familien auch so genannt worden waren. Männer, die es sich auch im Alter, wenn das Gehen ihnen schon schwerfiel, versagten, die Füße über das Pflaster zu schlurfen, sondern sie mit der letzten Kraft ihrer steifen Knochen aus den Kniegelenken anhoben, um sie ein paar Zentimeter weiter wieder auf die Erde fallen zu lassen.

So weit habe ich mich R.s Antipathie genähert, als die Post durch den Briefschlitz fällt. Die Polizei schickt eine Rechnung über 106,20 DM Abschleppgebühr, das Rote Kreuz bedankt sich für eine Spende und will mehr.

Es regnet immer noch nicht. Die Kinder kreischen. Die Mütter hören glücklich zu und freuen sich auf die Stunden danach, wenn die Kinder vom vielen Kreischen müde sind. Je mehr Erwachsene zuhören, umso lauter kreischen die Kinder. Offenbar werden sie nur zum Kreischen auf diesen Spielplatz geführt, zum Kreischen und zum Schießen.

Ich muss ergründen, warum R. alte Männer nicht mag, das gehört zur Geschichte. Nebenbei überlege ich, wie ich zu Geld kommen kann. Die Polizei will Geld, das Rote Kreuz will Geld, für eine andere Wohnung, weitab von Spielplätzen, braucht man Geld, bis dahin wenigstens für ein Lärmschutzfenster.

R.s Abneigung gegen die alten Männer wurde durch bestimmte optische und akustische Signale aktiviert, zu denen eine lärmende Jovialität im Umgang mit dienenden Berufsgruppen wie Verkäuferinnen oder Kellnern gehörte, denen, wie dem Hofhund ein Knochen, mit falscher Stimme ein peinlicher Witz über die eigene Ehefrau zugeworfen wurde; die lässige Vertraulichkeit, zu der die Stimme sich neigte, wenn sie »Stimmt so« sagte und ihr Besitzer, den Blick schon abgewandt, einen größeren Geldschein an die Tischkante schob. R.s Widerwillen gegen solche und ähnliche Symptome männlichen Alters steigerte sich zur Feindseligkeit, wenn ihr Ohr von einem bestimmten knarrigen Ton getroffen wurde, einem Ton, in dem sich das uneinsichtige Quengeln eines Kindes mischte mit rechthaberischer Gereiztheit. Auf dem Spielplatz hüpft ein langbeiniger Vater ausgelassen vor zwei kleinen Mädchen herum. Fangt mich doch, fangt mich, ruft er und schwenkt dabei die pinkfarbenen und kanariengrünen Anoraks der Kinder wie ein Stierkämpfer das rote Tuch. Die Mädchen stürzen kreischend hinter ihm her.

Unbezähmbare Hassgefühle konnte ein solcher Ton in R. auslösen. Selbst wenn sein Verursacher ihr fremd und der Ton nicht an sie gerichtet war, musste sie sich beherrschen, um ihn nicht in kindischer Manier nachzuäffen. Was haben R. und ihr Hass auf die alten Männer mit dem hüpfenden Vater und seinen glücklichen Töchtern zu tun? – Ich gebe auf.

PS: Nachmittag. Es regnet. Ich liebe Kinder.

1989

Ernst Toller

Vor fünfzig Jahren, am Morgen des 22. Mai 1939, erhängte sich der deutsche Schriftsteller Ernst Toller im Hotel »Mayflower« in New York am Gürtel seines Bademantels. Ausgebreitet auf seinem Schreibtisch fand man die Bilder hungernder spanischer Kinder. Während des spanischen Bürgerkriegs hatte der Pazifist Toller, seit 1933 im Exil lebend, versucht, bei den Regierungen Europas und Amerikas Geld zu sammeln für die hungernde spanische Zivilbevölkerung. Millionenbeträge wurden gespendet. Ein Teil des Geldes fiel Franco in die Hände, der Waffen dafür kaufte.

Das war die letzte Antwort auf Tollers Frage: »Muss der Handelnde schuldig werden, immer und immer? Oder, wenn er nicht schuldig werden will, untergehen?«

Alle Biographien der Verbrannten Dichter (Jürgen Serke: Die verbrannten Dichter. Weinheim: Verlagsgruppe Beltz. Neuausgabe 1992.) sind geprägt von dem historischen Verhängnis ihrer Lebenszeit. Aber es war das Leben Ernst Tollers, das mich am tiefsten berührt und das sich mir gleichnishaft eingeprägt hat.

1893 in Samotschin/Westpreußen geboren, aufgewachsen in einer jüdisch-deutschen Kaufmannsfamilie zwischen Polen, Deutschen, deutschen Juden, inmitten von rassistischen und nationalen Vorurteilen und trotzdem bestehender Nachbarschaft. 1914 meldete sich Toller, wie viele, als Kriegsfreiwilliger und kehrte, wie viele, als Pazifist aus dem Krieg zurück.

Auf der Seite der Arbeiter kämpfte er um die Räterepublik in Bayern, und ausgerechnet er, der Pazifist, wurde zum Vorsitzenden des Zentralrats und zum Kommandanten der Roten Armee in Bayern gewählt. »Wie«, fragte Toller, »kann sich der Revolutionär mit seinem absoluten Anspruch auf Sittlichkeit gegen die Revolution mit ihrer Eigengesetzlichkeit der Gewalt behaupten?«

Toller suchte, als alles auf eine Niederlage der Arbeiter hinwies, den Waffenstillstand. Es gelang ihm nicht. Nachdem Freikorps und Reichswehr unter den Arbeitern ein Blutbad angerichtet hatten, versuchte er, Racheakte der Arbeiter zu verhindern. Er kam zu spät.

Nach der Zerschlagung der Räterepublik rettete ihn nur der internationale Protest vor der Todesstrafe. Er wurde zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt.

In der Haft schrieb er seine Dramen Masse Mensch, Die Maschinenstürmer, Hinkemann, Der entfesselte Wotan und wurde ein weltberühmter Autor. Aus einem Brief von 1920: »Während ich hier schreibe, spielt man in Hamburg (zum ersten Mal) Die Wandlung. Ich kann nicht einmal meine eigenen Stücke auf der Bühne sehen. Ich lache über meine Rührseligkeit – aber irgendein Schmerz ist doch dabei –«

Im ideologisch erhitzten und gewalttätigen Deutschland der zwanziger Jahre wurde Toller von der Rechten wie von der Linken angegriffen. Den einen galt er als Bolschewist, die anderen vermissten in seinen Werken die klassenorientierte Eindeutigkeit.

Tollers politisches Ideal, der gewandelte gütige Mensch als Voraussetzung einer Revolution, war unerfüllbar. Er wusste das und hielt daran fest. Er schrieb: »Not tun uns heute nicht die Menschen, die blind sind im großen Gefühl, Not tun uns, die wollen – obwohl sie wissen.«

Er war Dichter und Politiker. Als Politiker scheiterte er, sooft er dem Gedanken die Tat folgen ließ. Entweder widersprach die Tat selbst dem Gedanken, aus dem sie geboren war, oder die Ereignisse verkehrten sie in ihr Gegenteil, wie der Raub der Spendengelder durch Franco. Als Dichter tat er seinem Werk zuweilen Schaden an, wo er es seinem ethischen und politischen Bekennertum opferte.

Er hat sich immer zur Tat getrieben gefühlt, und er hat zugleich immer an der Tat gezweifelt, gefangen in dem Feld zwischen der »Ohnmacht des Geistes« und der »Übermacht des Faktischen«. Die Ahnung von der Vergeblichkeit allen Tuns und der lebenslange Versuch, diese Ahnung zu widerlegen, waren es, die Tollers Leben mir zum ermutigenden, wenn auch tragischen Gleichnis werden ließen.

1989

Schreiben auf dem Lande

Manchmal fahre ich, um zu schreiben, aufs Land. Um endlich einmal Ruhe zu haben, sage ich dann: kein Telefon, kein Fernsehen, nur Himmel und Erde, Schafe und Hühner. Früher habe ich gesagt: Landleben macht dumm, jedenfalls mich. Je älter ich werde, umso seltener sage ich diesen Satz. Eigentlich sage ich ihn überhaupt nicht mehr, was nicht bedeutet, dass ich an seinem Wahrheitsgehalt inzwischen zweifle. Wahrscheinlich ist nur meine Sehnsucht nach Himmel, Erde, Schafen und Ruhe größer geworden. Schon bei der Ankunft überfällt mich die Rührung, weil das Haus immer noch dasteht und in steinerner Geduld auf mich wartet. Nach spätestens zehn Minuten kommt aufgeregt und mit hochgestelltem Schwanz eine der fünf Katzen unseres Nachbarn angelaufen, die immer kommt, wenn unser Haus bewohnt ist. Während ich die Katze füttere, breitet sich süßlich und mild etwas in mir aus, wovon ich die Bezeichnung nicht kenne, etwas Verdächtiges, das vermutlich auf einem Irrtum beruht, woran ich aber nicht denke, während es sich in mir ausbreitet. Das ist das Verdächtige daran, dass es einen nicht denken lässt. Ich verstaue die Lebensmittel im Kühlschrank und stelle die Schreibmaschine, mir zur Mahnung, auf den Tisch. Dann gehe ich in den Garten und kontrolliere, ob die jungen Bäume gewachsen sind. Wenn ja, halte ich das für einen mir zugedachten Liebesbeweis der Bäume. Anschließend besuche ich die Tiere der Nachbarschaft, die bissigen Hunde, die Katzen, das einzige Pferd, und mache mich bei ihnen beliebt, indem ich sie füttere. Dass ich bei den Tieren des Dorfes beliebt bin, bedeutet mir mehr, als der Umstand hergibt, zumal er nur auf langjährigen Bestechungsaktionen beruht.

Unser Nachbar ist Bauer. Er liest die Zeitung und ab und zu ein Buch über Tiere. Dass ich Bücher schreibe, weiß er und findet es nicht weiter schlimm. Abends fragt er, ob ich etwas geschafft habe. Wenn ich in der glücklichen Lage bin, die Frage zu bejahen, sagt er: »Dann is jut.« – »Bist bald fertig, wat?«, fragt er vielleicht noch und sieht mich dabei an wie einen Menschen, der sein Tagwerk ehrlich hinter sich gebracht hat wie er selbst. Er nimmt es mir nicht übel, dass ich von seiner Arbeit profitiere und er von meiner nicht.

Alle Bewohner des Dorfes, die an meinem Haus vorbeikommen, gucken neugierig durch mein Fenster. Sitze ich an der Schreibmaschine, grüßen sie freundlich und, so will es mir scheinen, zufrieden. Was sie tun, wenn ich nicht da sitze, weiß ich nicht, bilde mir aber ein, sie könnten denken, dass ich faul bin. Darum bleibe ich sitzen. Und weil es mir, wenn ich nur so am Tisch sitze, zu langweilig wird, fange ich doch an zu denken, was nach einiger Zeit unweigerlich zum Schreiben führt.

Die Idylle, reduziert auf ihren Nutzen, ist Langeweile.

Ich komme nicht umhin, an Adornos Satz zu denken: »Es gibt kein richtiges Leben im falschen.« Und ich frage mich, oh es ein falscheres Leben gibt als das eines städtischen Schriftstellers auf dem Lande, wo er zwischen Schafen und Hühnern, Himmel und Erde, umgeben von Kühlschrank und Elektroboiler, vom Chaos der Städte schreibt, während er selbst versucht, sich an zähen Brennnesselwurzeln und der vertrauten Wäscheleine der Nachbarin festzuklammern.

Dann suche ich nach der Rechtfertigung. Aufs Land fahren, um die Stadt zu vergessen, und auf dem Land das Land vergessen, um über die Stadt zu schreiben, ein Niemandsland um sich ziehen, das man nach eigenem Gutdünken bevölkern kann. Was sollte daran falsch sein.

Jeden Abend ziehen der Nachbar und die Nachbarin an meinem Fenster vorbei. Er schiebt einen Karren voll Grünfutter, sie läuft hinter ihm her, die Sense über der Schulter, und ich, hinter meinem Fenster, fühle mich wie ein Theaterbesucher, der unversehens zwischen die Kulissen geraten ist. Wenn der Nachbar und die Nachbarin gegen die sich spiegelnde Sonne durch das Fenster gucken, um herauszufinden, ob ich an meinem Tisch sitze, wenn wir uns dann zuwinken, breitet es sich wieder in mir aus, das Süßliche und Milde, das Betörende und Verdächtige, von dem ich die Bezeichnung nicht kenne und von dem ich befürchte, dass es auf einem Irrtum beruht.

1989

Mein Minister und ich

Der Bus mit dem Schild »Aspen-Institut Berlin« an der Frontscheibe rollte langsam in den Checkpoint Charlie an der Berliner Friedrichstraße ein, wo er, hinten und vorn von Schranken blockiert, stehen blieb. Die Pässe wurden eingesammelt, amerikanische, russische, französische, englische, polnische, ungarische, bundesdeutsche Pässe und meiner, ein deutsch-demokratischrepublikanischer (nur ein adjektivischer Versuch). Am Revers trug ich, wie alle anderen, ein kleines weißes Schild, auf dem mein Name stand. So zog ich kürzlich als Gast in mein eigenes Land, über das Auskunft zu geben maßgebliche Herren, unter ihnen der Minister für Kultur, also mein Minister, sich bereit erklärt hatten.

Die Gruppe, mit der ich einreiste, nennt sich East-West Study Group beim Aspen-Institut Berlin, Westberlin. Auf der Teilnehmerliste war ich aufgeführt als Monika Maron, Hamburg. Die ersten beiden Begegnungen verliefen so, dass man, wäre es einem bis dahin im Leben erspart geblieben, das Gruseln hätte lernen können. Während der einen versuchte der Leiter einer wichtigen politischen Akademie den Eindruck zu vermitteln, die Mitglieder der East-West Study Group seien gerade im Begriff, das erste Schlaraffenland seit Breughel kennenzulernen; während der anderen ließ der Leiter eines wichtigen politischen Instituts befürchten, man sei in ein Land geraten, in dem mangelnder Anstand die Voraussetzung für eine Karriere sei. Meine Gruppenkollegen stiegen kopfschüttelnd und ratlos lächelnd wieder in den Bus, und ich, die ich mich aus irgendeinem Grund für das Geschehen mitverantwortlich fühlte, erfand, um wenigstens irgendwas zu erklären, den beiden Herren komplizierte Kindheiten, die möglicherweise schwerwiegende Komplexe zurückgelassen hätten.

Meine ganze Hoffnung richtete sich auf meinen Minister, von dem ich wusste, dass er wenigstens seit siebzehn Jahren – so lange war er schon Minister – Bücher lesen, Ausstellungen eröffnen, Theater- und Filmpremieren besuchen musste. Das konnte nicht an ihm vorübergegangen sein, ohne seine Sinne zu verfeinern.