10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

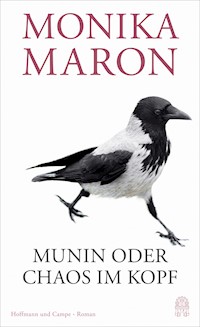

Eine kleine Straße – und der Wahnsinn der Welt Mina Wolf schreibt für die historische Festschrift einer Kleinstadt an einem Beitrag über den Dreißigjährigen Krieg. Während der laute Gesang ihrer Nachbarin sie zwingt, in der Nacht zu arbeiten, kommt es in ihrer kleinen Straße zu Unruhen und in Minas Kopf geraten der Dreißigjährige Krieg mit den aktuellen Nachrichten über Terror und Krieg sowie der schwelenden Aggression in der Nachbarschaft durcheinander. Als sich in dieses Chaos noch die Krähe Munin gesellt und Mina mit großen Fragen konfrontiert, gerät ihre Welt gänzlich aus den Fugen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 186

Ähnliche

Monika Maron

Munin oder Chaos im Kopf

Roman

Hoffmann und Campe

1.

In den Nächten war es still. Oft saß ich lange in dem kühlen Luftzug, der durch die Balkontür ins Zimmer wehte, und genoss das anonyme Rauschen der Stadt, das akustische Konglomerat aus Motorengeräuschen, trunkenen Stimmen, Musikfetzen, Hundegebell, dem warnenden Schrei einer schlaflosen Krähe; hin und wieder auch das Klappen von Fenstern oder Autotüren, was in unserer schmalen Straße, in der überhaupt nur acht Häuser standen, so laut widerhallte, dass es ein Gefühl von familiärer Intimität erzeugte: einer von uns geht jetzt schlafen oder ist nach Hause gekommen – eine Nähe, die nichts bedeutete und trotzdem schön war, in der Nacht, nur in der Nacht.

Würden wir nicht in dieser engen Straße wohnen, wäre vielleicht gar nicht passiert, was in den letzten Wochen geschehen war und in der nächsten Zeit vielleicht geschehen würde.

Es begann im März. Über Nacht endete das nasskalte, eher noch winterliche Wetter und beglückte die von der Kälte erschöpften Menschen mit einem makellos blauen Himmel und fast sommerlichen Temperaturen. Überall, auch in unserer Straße, wurden Fenster und Balkontüren weit geöffnet, um die Erinnerung an den Winter aus den Wohnungen zu vertreiben. Aber schon am ersten Tag mischten sich in das unverhoffte Glück so schrille wie vertraute Misstöne, die ich und vielleicht auch die anderen Bewohner über den Winter vergessen hatten oder wenigstens gehofft, dass sie uns diesen Sommer nicht verleiden würden wie die vergangenen. Auf dem Balkon des mickrigen Hauses aus den sechziger Jahren, schräg gegenüber meinem Haus und eingeklemmt zwischen zwei stattlichen, stuckverzierten Altbauten, stand sie wieder und sang, sofern man das Jaulen und Kreischen, in dem sich nur selten eine Melodie erkennen ließ, überhaupt Gesang nennen konnte. Sie war eine robuste, man könnte auch sagen derbe Person von schwer schätzbarem Alter, aber auf keinen Fall jung, mit einem ihrer Erscheinung unangemessenen Hang zu divenhaften Auftritten, zu denen, da große Bühnen ihr offenbar verwehrt geblieben waren, ihr nun ein höchstens zwei Quadratmeter großer Balkon dienen musste, den sie mit künstlichen Blumen, Schleierfetzen, einem pinkfarbenen Luftballon und allerlei Firlefanz ausgeschmückt hatte. Sobald ihr irgendein Straßengeräusch die Anwesenheit von Publikum signalisierte, und sei es nur ein einsamer Spaziergänger mit seinem Hund, betrat sie mit durchgedrücktem Kreuz und gerecktem Kinn den Balkon, führte einen Arm schwungvoll von der Brust seitwärts in die Luft und begann, lauthals Töne aneinanderzureihen, deren harmonischer oder auch disharmonischer Zusammenhang ihr Geheimnis war. Einmal habe ich gesehen, wie ein Hund stehen blieb und interessiert zu ihr aufsah, was der Sängerin, die, wie ich erfuhr, Hunde eigentlich hasste, ein glückliches Lächeln abrang. Es rührte mich. Das war zu Beginn des vorletzten Sommers, und damals sah ich in der Sängerin noch eine wundersame und erheiternde Episode. Als ich einige Tage später an ihrem Haus vorbeikam und sie gerade etwas sang, was ich entfernt als eine Melodie aus dem Weißen Rössl identifizierte, machte ich es wie der Hund. Ich blieb stehen und sah zu ihr hoch. Ich lächelte sogar, was sie ermutigte, das Einzige, was sie zum Gesang befähigte, ihr überaus leistungsstarkes Stimmorgan, mit voller Kraft einzusetzen. Danach lief ich nur noch mit gesenktem Kopf durch die Straße, sobald sie sich auf dem Balkon blicken ließ.

Obwohl ich schon über zehn Jahre in dieser Straße wohnte, kannte ich außer den Bewohnern meines Hauses die meisten Menschen nur vom Sehen, grüßte mich mit einigen, kannte aber weder ihre Namen noch ihre Berufe. Manchen allerdings hatte ich Berufe zugeordnet, von denen ich meinte, dass sie zu ihnen passten. Nur mit Frau Wedemeyer aus dem Nachbarhaus sprach ich manchmal, weil ihre blonde, hochbeinige Mischlingshündin, animiert durch ein Fleischpaket in meiner Hand, mich einmal mit ihren regennassen, sandigen Pfoten angesprungen und dabei meine weißen Jeans gründlich eingesaut hatte. Frau Wedemeyer wollte unbedingt die Reinigungskosten übernehmen, was aber nicht nötig war, weil die Jeans sich ja waschen ließen, aber für den Fall, dass Folgekosten entstünden, nannte mir Frau Wedemeyer ihren Namen und die Etage, in der sie im Nachbarhaus wohnte. Von ihr wusste ich, dass die Sängerin schon seit vier Jahren in unserer Straße wohnte, aber zwei Jahre unauffällig war, dass man ihr schon die Wohnung gekündigt hatte, erfolglos, denn die Frau sei verrückt, »also behindert«, verbesserte sich Frau Wedemeyer, und behinderten Menschen eine Wohnung zu kündigen sei nahezu unmöglich, jedenfalls hätte das der amtliche Betreuer der Frau erklärt. Das war gegen Ende des vergangenen Jahres. Ich hatte den größten Teil des Herbstes nicht in Berlin verbracht, so dass ich die Zuspitzung der Ereignisse nur aus den Erzählungen von Frau Wedemeyer kannte. Wütende Beschimpfungen seien durch die Straße gebrüllt worden: halt deine Schnauze, hau ab, blöde Kuh, Maul zunähen und dergleichen. Und direkte Nachbarn der Sängerin, die nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über unter ihrem Sangeswahn litten, hätten den Vermieter veranlasst, der Frau die Wohnung zu kündigen, erzählte Frau Wedemeyer.

Und wo soll sie hin, fragte ich.

Ins Heim? Frau Wedemeyer hob ratlos die Schultern.

Nur weil sie gern und falsch singt?

Ja, sagte Frau Wedemeyer, es ist schwierig, vielleicht beruhigt sie sich ja wieder.

Das war kurz vor Weihnachten, die Fenster, auch das der Sängerin, wurden nur zum Lüften geöffnet. Und wen das gerade unausweichliche Gedudel von Jingle Bells und White Christmas selbst auf öffentlichen Toiletten nicht störte, hatte für die nächsten Monate seine Ruhe.

Aber nun war es Frühling, der erste warme Tag, die Fenster weit geöffnet, und sie war wieder da. Jemand hatte seine Wut über den Winter offenbar nicht vergessen. Schon nach einer Stunde bellte eine grobe Männerstimme etwas aus einem Fenster des Eckhauses, wovon ich nur das Wort Schnauze verstand und die Sängerin ganz und gar unbeeindruckt blieb. Alle anderen Bewohner der Straße hielten sich auch in den nächsten Tagen mit Unmutsbekundungen zurück. Man rollte höchstens die Augen oder deutete ein verzweifeltes Lächeln an, wenn man sich begegnete, während die Sängerin sich auf ihrem Balkon in der zweiten Etage zu koloraturähnlichen Übungen verstieg.

Das Frühlingswetter hielt nicht lange an, aber die Befürchtung, der kommende Sommer würde unsere Nerven so strapazieren wie der letzte, war geweckt und sollte sich erfüllen.

Aber es hatte sich etwas verändert seit dem letzten Sommer. Die Menschen waren gereizter und je nach Naturell fatalistisch oder aggressiv geworden, was nicht nur die Bewohner unserer Straße betraf, sondern auch alle anderen, und das nicht, weil die Welt sich in den letzten zwölf Monaten so verändert hätte, sondern gerade weil sie sich nicht verändert hatte, weil das, was schon vor Jahren begonnen und sich im vergangenen Jahr in Krieg, Krisen und weltweitem Terror entladen hatte, alltäglich geworden war. Niemand glaubte, dass sich das bald ändern würde. Trotzdem könnte man nicht sagen, dass die Menschen ihren Glauben verloren hatten, weil das vorausgesetzt hätte, dass sie einen Glauben hatten, aber glauben, egal ob an Gott, eine Idee oder auch nur an andere Menschen, war verpönt. Geblieben war nur der Unglauben, dass es in Europa je wieder einen Krieg geben könnte, dass unser gutes Leben ein Ende haben könnte, dass afrikanische Stammes- und Religionskriege in Deutschland einziehen könnten. Und jetzt war der Krieg sehr nah und die Ahnung, dass dieses gute Leben nicht von Bestand sein musste, und die Vorboten ferngeglaubter Fehden auch. Allmählich fielen die Menschen sogar von ihrem Unglauben ab, und alles schien wieder möglich.

So jedenfalls erklärte ich mir die nervöse, leicht explosive Stimmung, die ich überall, bei Freunden und Fremden, zu spüren glaubte. Vielleicht bildete ich mir das aber auch nur ein, und die Menschen kamen mir nur so reizbar und missgestimmt vor, weil ich selbst reizbar und missgestimmt war. Vielleicht hatten sie ganz andere Gründe für ihre freudlosen Gesichter; Geldsorgen, Liebeskummer oder Krankheit, und nicht eine den Alltag verdüsternde Sorge um ihr gewohntes Leben, das sie nun, da es bedroht war, mehr liebten, als sie bis dahin geglaubt hatten. Aber schließlich hatten sie wie ich die Nachrichten gehört oder gesehen, vielleicht sogar die Zeitung gelesen, und warum sollte das in ihnen nicht ähnliche Gefühle ausgelöst haben.

So ließe sich ihre leicht entzündbare Stimmung erklären, die zu jenen Ereignissen führte, die unsere kleine, nicht einmal Taxifahrern geläufige Straße in die Schlagzeilen der Lokalpresse befördern sollte.

In diesem Sommer hatte ich einen längeren Aufsatz über den Dreißigjährigen Krieg für die Festschrift einer westfälischen Kleinstadt zu schreiben, die sich ihr tausendjähriges Jubiläum so viel kosten ließ, dass ich mir alle Reisepläne versagte, um mich stattdessen den Landsknechten frühneuzeitlicher Warlords auszuliefern. Was mich für diesen lukrativen Auftrag empfohlen haben könnte, wusste ich nicht. Weder hatte ich bisher über vergangene noch über gegenwärtige Kriege geschrieben und war auch keine Expertin für das 17. Jahrhundert, schon gar nicht für Westfalen. Ich nahm an, dass man vorher namhaftere und somit weniger bedürftige Personen gefragt hatte, die ihren Sommer diesem düsteren Thema nicht opfern mussten, und dass einer von ihnen mein Name eingefallen war, um ihre Ablehnung versöhnlicher zu gestalten oder weil diese Person mir wohlgesonnen war.

Ich war nicht zum ersten Mal gezwungen, mir in wenigen Wochen ein hochgestapeltes Expertentum anlesen zu müssen, um über ein Thema zu schreiben, von dem ich keine Ahnung hatte, jedenfalls nicht mehr als jeder andere oberflächlich gebildete Mensch. Es wäre ohnehin vermessen gewesen, in einen Wettstreit mit den Heerscharen von Historikern zu treten, die der Erforschung des Dreißigjährigen Krieges ihr Leben gewidmet hatten. Es kam nur darauf an, den einen Faden, vielleicht nur ein Fädchen zu finden, das für Historiker nicht von Belang war, das nicht in die Logik von Herrschaftskämpfen, geostrategischen Konfliktlagen, militärischen Bündnissen und Staatenbildungen passte, eine zarte Nervenfaser aus jener Zeit, über die sich ein Signal senden ließ an unser Nervengestränge. Nur darauf kam es an.

Ich begann bei Wikipedia, durchforstete Amazon und bestellte mir zwei Bücher, die der Verlag als »auch für breitere Kreise geeignet« empfahl. Die heimatkundlichen Aspekte könne ich vernachlässigen, hatte mir mein Auftraggeber gesagt, denen werde der Direktor des ortsansässigen Gymnasiums, ein studierter Historiker, einen eigenen Beitrag widmen. Ich solle mich eher auf das große Ganze konzentrieren. Die Kombination von »das große Ganze« und »konzentrieren« hielt er offenbar für geeignet, um seine Erwartung in meine Arbeit zu beschreiben.

Vor neun Uhr war von der Sängerin nichts zu befürchten. Wenn das Wetter es zuließ, frühstückte ich auf dem Balkon und las in der Zeitung die täglichen Berichte über irrsinnige Finanztransaktionen, von denen ich nichts verstand, oder über die ständig wachsende Anzahl menschlicher Geschlechter, die sich neuerdings hinter einer unverständlichen Abkürzung verbargen, oder über einen Terroranschlag in Syrien, Irak, Jemen oder auch in Paris, oder jemand erklärte, warum wir mit Rücksicht auf muslimische Mitbürger auf einige säkulare Selbstverständlichkeiten verzichten müssten.

Alle paar Wochen nahm ich mir vor, die Zeitung zu kündigen, hatte es bisher aber immer bei der Absicht belassen. Auf das Zeitunglesen beim Frühstück zu verzichten, nur um von den Zumutungen der Nachrichten verschont zu bleiben, änderte schließlich nur etwas an meinen Frühstücksgewohnheiten und nichts am Zustand der Welt.

An diesem Morgen ging es wieder einmal vor allem um Geld, um Hunderte Milliarden, die alle möglichen Gläubiger zurückhaben wollten, obwohl sie wussten, dass sie ihre Milliarden nie zurückbekommen würden, aber trotzdem nicht großmütig darauf verzichten konnten wegen der demoralisierenden Folgen. Wenigstens den psychologischen Aspekt des Problems konnte ich verstehen. Ich versuchte gerade mir vorzustellen, wie derartige Milliardensummen als elektronische Datenströme hin und her dirigiert wurden, ohne sich dabei in nichts aufzulösen, als die Sängerin trällernd ihren Balkon betrat. Ich erhob mich nur so weit, dass ich über meine üppig blühenden Zwergmargeriten und Lobelien einen vorsichtigen Blick schräg hinüber zur Sängerin werfen konnte, aber sie war offenbar im Erspähen von Publikum so geübt, dass sie mich trotzdem entdeckte und im selben Augenblick vom selbstgenügsamen Trällern in schrille Bühnenlautstärke wechselte. Ich nahm Kaffeetasse, Zeitung und Zigaretten, zog mich in die Wohnung zurück und widmete mich hinter geschlossenen Fenstern und Türen den Grausamkeiten des Dreißigjährigen Krieges. An den darauffolgenden Tagen bedurfte es nicht mehr meiner unvorsichtigen Neugier, um die Sängerin zum vollen Einsatz ihres Stimmpotentials zu animieren. Sie setzte meine Anwesenheit voraus. Wenn sie mich auf dem Balkon vermutete, stellte sie sich in die meinem Haus zugewandte Ecke ihres Balkons, fuchtelte auch mit ihren Armen in meine Richtung und veränderte ihre Position erst, wenn sie hörte, wie ich die Balkontür schloss.

Schon nach zwei Tagen war mir klar, dass ich die dynastischen und religiösen Wirren des Dreißigjährigen Krieges nicht durchschauen würde, wie immer ich mich auch mühte. Spanien und die Niederlande, Frankreich und Spanien, Dänemark und Schweden, Katholische Liga und Protestantische Union, der Friede von Prag, der Friede von Lübeck, endlich der Westfälische Friede – es war hoffnungslos. Ich verfluchte diesen Krieg, natürlich verfluchte ich alle Kriege, und der Dreißigjährige Krieg war so lange vorbei, dass er mir egal sein könnte, hätte ich nicht dringend das Geld gebraucht, das die westfälische Kleinstadt bereit war, der Erinnerung an ihren protestantischen Opfermut zu zollen. Eigentlich verfluchte ich meine missliche Lage und die armseligen Honorare, die mir die Zeitungen zahlten, weil sie angeblich selbst kein Geld mehr verdienten wegen des Internets, ich verfluchte also auch das Internet, in dem ich gerade nach dem Fenstersturz von Prag suchte, mit dem der ganze dreißigjährige Schlamassel angefangen hatte. Durch die Fenster drang das zwar gedämpfte, aber unüberhörbare Gejaule der Sängerin.

2.

Schon in den letzten Maitagen spitzte sich die Lage zu. Das erfuhr ich von Frau Wedemeyer, die ich traf, als sie mit einer jungen Frau und deren kleinen Tochter vor dem Nachbarhaus stand und in offensichtlicher Erregung etwas besprach, das nur der Sängerin gelten konnte, die ausnahmsweise stumm auf ihrem Balkon stand und von den Frauen hin und wieder mit einem verstohlenen Blick bedacht wurde. Eigentlich hatte ich mich an dem Gespräch nur mit einem freundlichen Gruß beteiligen wollen, aber Frau Wedemeyer bestand darauf, mich in die neuesten Ereignisse einzuweihen. Lotta, die fünfjährige Tochter der jungen Frau, die sich mir als Frau Ahrend vorstellte, hatte ihrer Mutter auf der Straße unbedingt ein Lied vorsingen wollen, das sie gerade im Kindergarten gelernt hatte, worauf die Sängerin, die das wohl als Parodie ihres eigenen Gesangs verstanden hatte, das erschrockene Kind unflätig beschimpft und der Mutter, als sie ihre Tochter verteidigte, das Wort Arschloch hinterhergebrüllt hatte.

Lotta habe sich bis zum Abend nicht von dem Schock erholt und fürchte sich seitdem, überhaupt auf die Straße zu gehen, sagte Frau Wedemeyer, während Frau Ahrend ihre Rede mit bekümmertem Kopfnicken begleitete und Lotta, an das Bein ihrer Mutter geklammert, mit traurigen Blicken auf Frau Wedemeyer und mich ihre Verstörtheit demonstrierte.

Nun vergreift sie sich schon an den Kindern, sagte Frau Wedemeyer. Sie selbst sei an die Pöbeleien wegen ihres Hundes ja gewöhnt, und der Hund verstünde Gott sei Dank nichts von dem Unflat.

Ich hatte auf dem Rückweg vom Einkauf gerade über die seltsame Prager Sitte nachgedacht, seine Gegner einfach aus dem Fenster zu werfen. So hatten schon die Hussitenkriege begonnen. Und obwohl die zwei königlichen katholischen Statthalter und ein Kanzleisekretär, die 1618 von empörten Protestanten aus einem Fenster der Prager Burg geworfen wurden, den Sturz aus siebzehn Metern Höhe überlebt hatten, löste dieses Ereignis einen Krieg aus, auf den alle gewartet hatten und der dreißig Jahre dauern sollte. Zum letzten Mal bedienten sich die Kommunisten dieser besonderen Art der Kriegsführung, als der Ministerpräsident Klement Gottwald seinen Außenminister Jan Masaryk aus dem Fenster werfen ließ, allerdings nicht tapfer und bekennend wie die Hussiten und Protestanten, sondern als Selbstmord getarnt, was erst nach sechsundfünfzig Jahren und dem Ende der kommunistischen Diktatur aufgeklärt werden konnte, obwohl schon vorher niemand an den Selbstmord geglaubt hatte.

Mit diesen Gedanken war ich gerade befasst, als ich, die schwere Einkaufstasche über der Schulter, auf Frau Wedemeyer, Frau Ahrend und Lotta traf.

Das sei wirklich unschön für das Kind, sagte ich, aber wir könnten die Frau schließlich nicht vom Balkon werfen.

Die beiden Frauen, die von meiner Beschäftigung mit solcherart Konfliktlösungen nichts wissen konnten, waren über meinen gewalttätigen, wenn auch gleichzeitig verworfenen Vorschlag sichtlich erschrocken, vielleicht auch nur, weil ihnen dieser oder ein ähnlicher Gedanke als Wunsch selbst schon durch den Kopf gespukt war.

Frau Ahrend drückte ihr Kind fester an sich, und Frau Wedemeyer sagte: Um Gottes willen, wer denkt denn an so was.

Ich hatte keine Lust, sie über die spontane Kopplung der Prager Fensterstürze mit unserer Sängerin in meinem Kopf aufzuklären, strich Lotta kurz übers Haar, sagte noch etwas Tröstliches, sie müsse keine Angst haben, wir würden schon auf sie aufpassen oder Ähnliches, und verabschiedete mich.

In den folgenden Tagen versuchte ich, die anschwellende Erregung von mir fernzuhalten. Aber unsere Straße war zu kurz und zu schmal, der Hall zwischen den engstehenden Häuserfronten zu effektiv, als dass ich den lautstark ausgefochtenen Kampf zwischen der einmütigen Anwohnerschaft und der Sängerin hätte überhören können. Hin und wieder trieb mich auch die Neugier auf den Balkon, um zu prüfen, aus welchen Fenstern der Protest gerade kam oder wer mit wem auf der Straße konferierte, zumal der Dreißigjährige Krieg mir immer noch als undurchdringliches Gestrüpp von Herrschaftsgelüsten, wechselnden Bündnissen vermischt mit religiösem Eifer oder auch nur Kalkül erschien, und die verbindende Nervenfaser, nach der ich suchte, bislang unauffindbar war, was mich anfällig machte für Ablenkungen. Ich las abwechselnd in den Büchern, die ich bestellt hatte, und anderen, die Freunde mir empfohlen hatten, und war inzwischen von dem Ehrgeiz gepackt, wenigstens zu verstehen, warum es zu diesem Krieg überhaupt gekommen war. Für die Erfüllung meines Auftrags, mich »auf das große Ganze zu konzentrieren«, war das eher hinderlich. Das Vettern-Schwieger- und Schwagergespinst und die daraus folgenden Erbansprüche der europäischen Fürsten- und Königshäuser, die Wittelsbacher und die Habsburger, Maximilian, Ferdinand, Sigismund und Wolfgang-Wilhelm, dazu Frankreich, Spanien und der ganze Rest hafteten in meinem Hirn genau so lange, wie ich darüber las, und verfielen Minuten später zu unstrukturiertem Wissensmüll.

Hinter den geschlossenen Fenstern leuchtete ein schöner, blauer Sommer, dessen Duft mir nicht einmal vergönnt war. Sooft eine nicht mehr gewohnte Stille mich ermutigte, die Balkontür zu öffnen, verging höchstens eine Viertelstunde, bis die Freude durch das mutwillige Geplärre der Sängerin ihr Ende fand. Aber auch hinter geschlossener Tür, wenn die Töne nur als dünnes, mitunter versiegendes Rinnsal durch die Mauern drangen, okkupierten sie meine Aufmerksamkeit, so wie ich das Tropfen eines nachlässig verschlossenen Wasserhahns, wenn ich es erst einmal wahrgenommen hatte, auch in einem entfernten Zimmer noch als unerträglich störend empfand. Sogar wenn sie nicht sang, störte sie mich, weil ich dann darauf wartete, dass sie gleich singen würde, oder weil ich darüber nachdachte, warum sie gerade jetzt nicht sang. Manchmal ging ich auf den Balkon, um nachzusehen, ob sie auf ihrem Balkon stand oder ob ihre Balkontür offen oder geschlossen war. Oder ich dachte darüber nach, warum sie überhaupt beschlossen hatte, ihre Mitmenschen mit ihrem Gesang zu tyrannisieren und damit deren Hass auf sich zu ziehen, der sie wiederum zu unflätigen Wutausbrüchen hinriss. Vielleicht ging es ihr ja vor allem um diese Wutausbrüche, vielleicht wollte sie gehasst werden, damit sie einen Grund hatte, diese dreckigen Wörter rauszubrüllen. Aber hätte sie dafür singen müssen? Nein, erst kam der Gesang, danach die Wut. Wahrscheinlich wollte sie Sängerin werden, ein Mädchen, das den Gesang liebte, davon träumte, auf einer Bühne zu stehen wie jetzt auf dem Balkon, die Arme gen Himmel zu strecken, die Hände gegen die Brust zu pressen, sich vor einem jubelnden Publikum zu verbeugen. Als Kind durfte sie zu Weihnachtsfeiern und Geburtstagen singen. Du wirst einmal eine berühmte Sängerin, hat sicher jemand zu ihr gesagt. Ein Onkel hat vielleicht ihren Gesang aufgenommen. Sie hörte sich singen. Sie fand ihre Stimme schön und träumte weiter. Sie sang im Chor, aber nie ein Solo. Sie fiel durch Aufnahmeprüfungen, alle. Sie wurde Garderobiere an der Oper, aber hörte nicht auf zu träumen, bis sie verrückt war. Und nun sang sie auf ihrem Balkon, um es der Welt zu beweisen, und war wütend. Aus enttäuschter Liebe wird gemordet, aus enttäuschter Selbstliebe wohl auch. Später traf ich sie einmal auf der Straße, als sie, mit einem turbanähnlichen Kopfschmuck, knielangen Hosen und einem afrikanisch anmutenden Obergewand bekleidet ein Fahrrad bestieg. Sie hatte Beine wie ein Mann, muskulöse, derbe Waden, grobknochige Fesseln und für eine Frau auffallend große Füße, was meine Mutmaßungen über ihre Biographie noch einmal beflügelte. Was, wenn sie ein Mann war, der davon träumte, eine Sängerin zu sein? Vielleicht darum ihre besonders unschöne, dafür aber kräftige Stimme, die ordinären Wutausbrüche, die sie in einer Stimmlage, die keinem Geschlecht zugeordnet werden konnte, durch die Straße grölte. Wenn es sich tatsächlich so verhielte – ein Mann, der eine Sängerin sein wollte –, dann steckte sie in einem Verhängnis, aus dem es kein Entrinnen gab, an dem man nur verrückt werden konnte.

Der Dreißigjährige Krieg war so fern, die Sängerin aber so nah, dass ich immer wieder verführt war, ihr eine Biographie und Motive zu erfinden, statt mich auf die Arbeit zu konzentrieren, der ich immerhin diesen selten schönen Sommer opferte. Die Tage vergingen, und ich suchte immer noch planlos mal in diesem, mal in jenem Buch nach einer Figur oder einem Ereignis, das gleichermaßen exemplarisch und überschaubar war und meinem Aufsatz als Zentrum hätte dienen können, von dem sich allerlei Gedanken ableiten ließen, die genauere Geschichtskenntnis nicht voraussetzten. Nach zwei Wochen gab ich auf. Ich musste die Sängerin aus meinem Leben verbannen, was nur möglich war, indem ich mich ihr entzog. Nachts sang sie nicht. Spätestens um acht Uhr zog sie sich in ihre Wohnung zurück und ließ sich vor morgens um neun nicht wieder auf dem Balkon blicken. Diese dreizehn Stunden könnten mir gehören, wenn ich es schaffte, den Tag zur Nacht zu machen und die Nacht zum Tag. Ich zwang mich, nachts wach zu bleiben, auch wenn ich zu müde war, um einen klaren Gedanken zu fassen. Aber schon nach drei oder vier Nächten gelang es mir, am Tag wenigstens fünf oder sechs Stunden zu schlafen. In der übrigen Zeit verließ ich möglichst das Haus, ging spazieren oder erledigte Dinge, die ich mir schon lange vorgenommen hatte, die Prophylaxe beim Zahnarzt, ein Termin beim Steuerberater. Zweimal ging ich ins Kino. Am späten Nachmittag schlief ich noch einmal für ein bis zwei Stunden und begann, wenn es draußen endlich still war, mit der Arbeit. Ich entschied mich für ein Buch über den Dreißigjährigen Krieg von Cicely Veronica Wedgwood, das mir bisher am verständlichsten erschien. Außerdem hatte ich gelesen, dass Sebastian Haffner es als die immer noch beste Monographie zu diesem Thema bezeichnet hatte, obwohl es schon 1938 erschienen und seine Verfasserin damals gerade einmal achtundzwanzig Jahre alt war.