Aufbruch in die Fremde (überarbeitete Version von Ein Junge mit zwei leeren Flaschen) E-Book

Francesco Sanzo

5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Sanzo-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Erinnerungen des italienischen Saarländers führen uns in die sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts in den Süden Italiens. Bereits in seiner Jugend lernt Francesco Sanzo, sich durchzusetzen, aber auch für andere einzustehen. Viele in Kalabrien, darunter auch seine Eltern, erfahren, dass in Deutschland in der Industrie und im Baugewerbe Arbeitskräfte gesucht werden. Um der Not zu entkommen und die Familie zu ernähren, folgt zuerst Francescos Vater dem Lockruf, und später reist er, im Jahr 1959, selbst nach Deutschland, in das Saarland. Hier werden sie als Zeitarbeiter mit Ignoranz, Intoleranz, Anfeindungen und mit Vorurteilen konfrontiert. Was viele bis heute vergessen haben: Arbeitskräfte wurden gerufen – aber Menschen kamen. Die Erfahrungen in seinen Jugendjahren stärken Francesco Sanzo in seinem Willen, sich anzupassen, aber niemals aufzugeben. Er lernt, sich zu wehren, doch auch tolerant zu sein und zielstrebig für eine bessere Zukunft seiner eigenen Familie zu sorgen. Der Autor beschreibt anschaulich Lebensbedingungen und Arbeitssituationen eines italienischen Zeitarbeiters in Deutschland. Er schafft es, sich in die Gesellschaft zu integrieren, erfolgreicher Unternehmer zu werden, und trotz allem die Mentalität und Lebensart eines Italieners zu bewahren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Calvario und die christlichen Werte

Aus dem Mezzogiorno ins Saarland

Auf Schatzsuche

Ein harter Winter

Wilder Spargel

Kopf oder Zahl

Herbst- und Wolfsgeschichten

Die brennende Maus

Kämpfen lernen

Gefährliche Spiele

Ein Schweineglück

Von Chiaravalle in die Fremde

Ein Junge mit zwei leeren Flaschen

Zurück nach Chiaravalle

Vergessenes Wissen

Mit Pickel und Schaufel

Die aus der Reihe tanzen

Nella und die freie Wahl

Von wegen Spaghettifresser

Ein Loch für den Polier

Hand in Hand mit Bärbel

Frühe Brautschau

Der Fahrrad-Traum

Der glimmende Kuhfladen

Genau nach Maß

Die Sache mit Robertino

Tricko-Tracko in Baracko

Eine Reifeprüfung

Es war wie früher

Der blonde Klaus

Freiwillig und unfreiwillig

Viel Spaß miteinander

Schweinerei im Bella Vista

Von Mopeds zum Spider

Keiner wußte, wo ich steckte

Daniela

Einer der ersten Zeitarbeiter

Halbwegs über die Runden kommen

Danach kräht kein Hahn mehr

Du kleiner Itaker

Wenn man Freunde braucht

Eins kommt zum anderen

Mit und ohne Amadeo

Vom Treiben und Eintreiben

Es geht auch für die Hälfte

Nicht auf diese Art und Weise

Das öffentliche 300 Gramm-Filet

Wenn es einmal brennt

Doppelt gemoppelt

Alles was recht ist

Eine schwierige Zeit

Leben und leben lassen

Unter Dach und Fach – und unter Druck

Gehetzt von der Meute

Kleine Fische

Ein neues Zahlungsmittel

Hier zählt mein Gesetz

Das Feuerwehrspiel

Auf Spurensuche

Doppelt gebaut und bezahlt

Wir sind hier nicht in Italien

Krumme Geschäfte

Und wer zahlt am Ende?

Nicht bei Gatto, der Katze

Ein Dorn im Auge

Der skupellose Gechäftsmann

Schöne Aussichten

Die Sache mit der Nymphomanin

Wer wirklich zählt

Es geht um die Wurst

Die Schwester

60 Jahre und noch Ausländer

Falsche Freunde

Wahrheit oder nicht?

Keiner will der Teufel sein

Das Tor zur Hölle

Eine Spende und die Folgen

Nicht nur die Schokoladenseite

Ist uns scheißegal

Schlaumeier

Glauben und wissen

Ein Gefühl

Italien – addio Ferrari

Zu guter Letzt

Aufbruch in die Fremde

Endstation Saarland

Erinnerungen

Der Autor

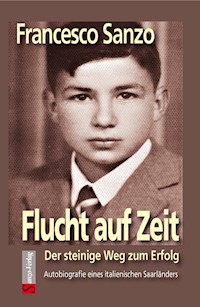

Geboren in Kalabrien, folgte ich - im Alter von elf Jahren - meinem Vater 1959 nach Deutschland. Er fand im Saarland eine Arbeit auf dem Bau, konnte dadurch der Not in Süditalien entkommen und die Familie ernähren. Auch ich musste früh mit anpacken und fing als Handlanger an. Jahre später machte ich mich als Bauunternehmer selbstständig. Trotz meiner knappen Freizeit schrieb ich im Jahr 2004 mein erstes Buch.

Inzwischen im Ruhestand, habe ich in einer Alltagssprache sehr unterschiedliche Bücher geschrieben. In meinen Kriminalromanen ist die Besonderheit nicht, dass die Handlung im Saarland und in den angrenzenden Ländern spielt, sondern dass die Protagonisten zum Teil Italiener sind oder italienische Wurzeln haben.

Meine Mentalität und Lebensart habe ich mir stets bewahrt und in meinen Büchern zum Ausdruck gebracht.

Ich bedanke mich bei meiner Frau,

sie gibt mir die Freiheit zu schreiben,

und ich bedanke mich bei allen,

die an diesem Buch mitgearbeitet haben.

Francesco Sanzo

Francesco Sanzo

Aufbruch

in die Fremde

Endstation Saarland

Erinnerungen

Sanzo-Verlag

Francesco Sanzo

Aufbruch in die Fremde

Endstation Saarland

Erinnerungen

ISBN: 978-3-946560-30-2

Sanzo-Verlag, Danièle Sanzo

Ahornweg 32

66399 Mandelbachtal

Telefon: 06893-6624

Telefax: 06893-802788

E-Mail: [email protected]

Coverfoto: Archiv Francesco Sanzo

Co-Lektorat: Astrid Pasterkamp

Copyright: by Sanzo-Verlag, Mandelbachtal

Das Werk, einschließlich seiner Teile,

ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen

des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung

des Verlages und des Autors unzulässig.

Dies gilt insbesondere für die elektronische

oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung,

Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Die Handlung und alle handelnden Personen

beruhen auf wahren Begebenheiten.

Lediglich einige Namen wurden geändert.

Das Buch ist als Tolino und E-Book erhältlich.

Aktualisierte Fassung von:

‚Ein Junge mit zwei leeren Flaschen‘

Calvario und die christlichen Werte

Meine Geschichte beginnt in einem Dorf tief im Süden Italiens.

Der Krieg war vorbei. Die Männer kehrten heim, viele verwundet, viele krank. Sie kamen aus Afrika, aus den Balkanländern, aus Deutschland und Russland. Kein Wunder, dass in den folgenden Jahren die Geburtenrate gehörig anzog. Ich trug persönlich dazu bei.

Ich kam im Herbst 1947, kurz vor der Traubenernte, zur Welt. Da ich nur unter großer Anstrengung zu gebären war, musste meine Mutter nach der Niederkunft tagelang das Bett hüten. Meine Eltern lebten damals in großer Armut und bei der Lese wurde jede Hand gebraucht. Keiner konnte sich die Zeit nehmen, die Behörden von meiner Existenz zu unterrichten. Nach sechs Tagen hatte meine Mutter sich so weit erholt, dass sie meine Anmeldung selbst in die Hand nehmen konnte. Sie packte mich ein – gewissermaßen als Beweisstück – und machte sich auf den Weg zu den Ämtern. Aus einem rätselhaften Grund wollte der zuständige Beamte ihr nicht abnehmen, dass meine Geburt schon eine Woche zurücklag, und so kam es, dass der Anmeldetag zu meinem Geburtstag und ich in die selten glückliche Lage versetzt wurde, künftig einen offiziellen und einen inoffiziellen Geburtstag feiern zu können.

Das Dorf meiner Kindheit heißt Chiaravalle und liegt mitten in Kalabrien. Chiaravalle hatte damals zwei Ortsteile: Calvario und Cona. In Cona wohnten die armen Leute und hier standen in verwinkelten Gassen kleine Häuser, dicht an dicht. Calvario war der beliebtere Ortsteil, denn hier lebten die wohlhabenderen Leute. In Calvario stand eine sehr alte Kapelle, die mit Fresken ausgemalt war und Gemälde besaß, die das Leben Christi darstellten. In Calvario fand das Leben statt. Hier kaufte man ein und hier ging man aus. Es gab jede Menge Läden und Bars. Um von dem unteren Ort zu dem höheren zu gelangen, musste man in kürzester Entfernung fast zweihundert Höhenmeter überwinden.

Meine Familie wohnte trotzdem in Calvario. Unser kleines Häuschen hatte zwei Etagen. Die untere bestand nur aus einem einzigen großen Raum, der Küche, Haupttreffpunkt der Familie. Das Essen wurde in einem riesigen Kamin zubereitet. Elektrizität gab es nicht. An der Decke hingen Würste, Schinken und Speck. Die obere Etage bestand aus drei Zimmern. Das kleinste diente meinen Eltern als Schlafzimmer. Die beiden anderen Zimmer bewohnten wir fünf Kinder. Neben dem Haus stand ein kleiner Schuppen, in dem wir Ziegen und Schweine hielten. Dort befand sich auch unsere Toilette. Meine Großeltern wohnten direkt neben uns. Unser Haus war mit ihrem über eine Tür verbunden.

Die ersten vier Lebensjahre verbrachte ich damit, mit meinen Freunden in den engen Gassen und Winkeln des Dorfes zu spielen. Wo etwas los war, waren wir dabei. Die Dorfbewohner waren arm, und so besaßen wir Kinder kaum Kleidung und schon gar keine Unterwäsche. Die Hosen der Jungen, die an Jutesäcke erinnerten, hatten hinten einen Schlitz, damit wir bequem unsere Bedürfnisse verrichten konnten.

1951 kam ich in den Kindergarten unseres Dorfes, in dem ich von nun an von 8 Uhr früh bis nachmittags um 4 Uhr meine Zeit verbringen musste. Der von katholischen Nonnen geführte Hort hatte nicht das Geringste mit den Kindergärten zu tun, wie wir sie heute kennen. Hier herrschte eiserne Disziplin und mit dem Spielen und Herumtollen, wie ich es gewohnt war, war es aus und vorbei. Neben dem Versuch, uns das Schreiben einfacher Wörter beizubringen, wurde der Tag mit Beten und dem Vermitteln christlicher Werte verbracht. Jeden Morgen wurde sorgfältig untersucht, ob wir rein und unsere Fingernägel sauber waren. Dann mussten wir uns in kleinen schwarzen Kitteln mit weißen Kragen paarweise in Schulbänke zwängen. Es galt stillzusitzen, die Hände auf dem Pult, während die Nonnen versuchten, uns ihren christlichen Glauben aufzuzwingen. Das Mittagessen war einfach und beinahe täglich – wie könnte es anders sein – gab es Pasta. Nach den obligatorischen Nudeln wurden wir, ob es uns gefiel oder nicht, zum Mittagsschlaf verdonnert. Dazu legten wir uns nicht etwa in bequeme Betten, nein, schlafen mussten wir mit gesenktem Kopf auf den über dem Pult verschränkten Armen! Eine Nonne wachte streng darüber, dass wir alle reglos in dieser Position verharrten.

Die Zeit verging. Ich entwickelte Selbstbewusstsein und weigerte mich immer häufiger, Dinge zu tun, die man mir auftrug. Mir fiel auf, dass während der „Mittagsruhe“ immer wieder das ein oder andere Kind fehlte. Immer waren es Jungen. Eines Tages – ich erinnere mich nicht mehr, ob ich etwas angestellt hatte, oder ob es irgendeinen anderen Grund dafür gab – forderte mich eine Nonne während der Mittagszeit auf, ihr zu folgen. Wir betraten einen leeren Raum. Mir war mulmig, denn der Raum war hoch und hatte keine Fenster, sondern nur zwei kleine, vergitterte Luken. Die Nonne befahl mir, mich auszuziehen. Sie sagte, sie wolle nachsehen, ob ich mich auch wirklich überall gewaschen hatte. Als ich alle Kleider abgelegt hatte, befühlte sie mich am ganzen Körper. Auch mein Geschlechtsteil ließ sie nicht aus. Ich war verwirrt und fragte mich, was dieses Anfassen zu bedeuten hatte. Angst hatte ich nicht mehr, denn irgendwie gefielen mir diese Berührungen und Liebkosungen.

Von nun an nahm die Nonne mich häufiger mit sich. Ich dachte an die Jungen, die früher beim Mittagsschlaf gefehlt hatten. Hatte die Klosterschwester auch an ihnen herumgefummelt? Ich hatte keine Ahnung, doch sollte ich die Wahrheit bald erfahren.

Es kam der Tag, an dem ich zum ersten Mal den Kindergarten schwänzte. Mir gefiel es besser, durch die Wälder und Felder um unser Dorf zu streunen. Die Erlebnisse mit der Nonne ließen mich dabei nicht los. Einerseits genoss ich die Zärtlichkeit, andererseits war ich zutiefst verunsichert, und ein bisschen schämte ich mich auch.

Als ich das nächste Mal in den Hort kam, kreischte die Nonne und bombardierte mich mit wüsten Beschimpfungen. Ich glaube, sie ahnte den Grund für mein Schwänzen. Zur Strafe verbannte sie mich wieder in jenes düstere Verlies. Dort musste ich mich diesmal auf harte, trockene Erbsen knien und beten. Es dauerte nicht lange, bis mir die Knie höllisch wehtaten. Doch die Himmelstochter war erbarmungslos. Sie zischte, ich müsse Buße tun, damit Gott mir mein Verfehlen verzeihen würde. Als sie den Raum verließ, klaubte ich die Erbsen auf und versteckte sie in meiner Hose. Nach einer schier endlosen Zeit kam die Nonne zurück und forderte mich wie üblich auf, mich meiner Kleider zu entledigen. Doch ich weigerte mich und nannte sie eine Hexe. Da packte sie mich an den Haaren und schleifte mich quer durch den Raum. Dann schlug sie mir mit einem Lineal fünfmal auf die rechte und fünfmal auf die linke Hand. So schnell schwänzte ich nicht mehr.

Die Tage plätscherten dahin. Wir mussten den lieben langen Tag in den Bänken sitzen und nur ab und zu durften wir im Hof spielen. Doch wenn es den Nonnen dort zu laut wurde, fielen sie mit Stöcken über uns her. Schön war das nicht. Nach und nach kam ich dahinter, dass die Nonnen ihre Spielchen auch mit den anderen Jungen trieben. Immer wieder fehlte einer beim „Mittagsschlaf“. Als wieder einmal ich der Auserkorene war, überwand ich meine Angst und weigerte mich erneut, mich auszuziehen. Zur Strafe wurde ich den ganzen Nachmittag in der muffigen Folterkammer eingesperrt. Als man mich endlich befreite, rannte ich nach Hause und war fest entschlossen, meiner Großmutter alles zu beichten. Zu meiner Nonna hatte ich ein ganz besonderes Verhältnis. Doch je länger ich lief, desto langsamer wurde ich. Was würde Großmutter dazu sagen? Würde sie mir glauben? Würde Gott mich bestrafen, wenn ich die Nonnen verpetzte? Würde mich eine schreckliche Krankheit dahinraffen, wie die Oberin es mir angedroht hatte? Schließlich zog ich es vor, zu schweigen.

An einem Wintertag beschlossen ein Freund und ich, dass es schöner wäre, auf der Müllkippe Spatzen zu fangen. Wir besorgten uns ein paar Mausefallen, in die wir kleine Brotbrocken steckten und die wir scharf machten. Wie viele Spatzen wir an diesem Tag mit unserer Methode fingen, habe ich vergessen. Aber ich weiß noch, dass das Spatzenfangen mehr Spaß machte als der öde Kindergarten.

Doch die Strafe folgte auf den Fuß. Am nächsten Tag hieben die Nonnen mit ihren Stöcken so heftig auf uns ein, dass ich den Schmerz noch heute fühlen kann. Wir weinten. Nicht vor Schmerz, sondern vor Wut. Ich war so außer mir, dass ich den Nonnen drohte, sie kaltzumachen, wenn ich erst erwachsen wäre. Wenigstens schweißte dieses Erlebnis meinen Freund und mich zusammen. Wir begannen, über Dinge zu reden, über die wir vorher geschwiegen hatten. Und so kam es, dass wir auch über die Vorgänge in jener „Folterkammer“ sprachen, über die wir sonst mit niemandem, auch nicht mit unseren Eltern, reden konnten. Meine Großmutter, die seit langem bemerkt hatte, dass ich nicht mehr der fröhliche Junge von einst war, fragte mich zwar hin und wieder bekümmert, was denn mit mir los sei. Doch ich schwieg.

Ich war schon immer ein sparsamer Junge. Die wenigen Lire, die ich geschenkt bekam, sparte ich in einer Sparbüchse aus Ton. Sie stand auf dem Kaminsims, war mit meinem Namen beschriftet und mein ganzer Stolz. Eines Tages erwischte ich meine sechzehn Jahre ältere Schwester Catarina dabei, wie sie sich mit einer Haarklammer an meiner Büchse zu schaffen machte. Ich begann zu zetern und sie stellte die Büchse zurück an ihren Platz. Leider musste ich feststellen, dass sie schon geplündert war.

Im September 1953 teilte man mir mit, ich müsse nun zur Schule gehen. Da ich befürchtete, in der Schule könne es mir ähnlich ergehen wie in dem verhassten Kindergarten, bekam ich es mit der Angst zu tun. Mit Händen und Füßen wehrte ich mich und weinte bitterlich. Am liebsten wäre ich abgehauen, egal wohin. Nur in Ruhe lassen sollten sie mich.

Umso überraschter war ich, als ich das Schulgebäude sah. Es war viel größer als in meiner Vorstellung und auch die älteren Kinder unseres Dorfes waren dort. Als unser Klassenlehrer uns begrüßte, fiel mir ein Stein vom Herzen. Ein Mann. Ein richtiger Mann, wie mein Vater einer war. Unser Lehrer hieß Aiello und hatte eine angenehme, warme Stimme.

Aiellos Vater war Schäfer und so arm, dass Aiello in seiner Kindheit keine Schuhe besessen hatte und nur eine einzige Hose, die von Flicken zusammengehalten wurde. Aiellos älteste Schwester durfte nicht zur Schule gehen, sondern musste den Eltern zur Hand gehen. Jede Lira, die durch den Verkauf von Milch, Käse und Wolle verdient wurde, wurde für Aiello zurückgelegt, für Kleider und ein Paar Schuhe, damit er die Schule besuchen konnte. Der Schäfer und seine Familie wohnten in den Bergen und der Schulweg war lang. Aiello zog unterwegs die Schuhe aus, um sie zu schonen. Es waren seine ersten Schuhe und er hütete sie wie einen Schatz. Aiello büffelte Tag und Nacht, da er seine Eltern nicht enttäuschen wollte, die sich seine Ausbildung vom Mund absparten. Er wurde Lehrer und er liebte seinen Beruf, der ihm die Möglichkeit gab, sein Wissen an andere weiterzugeben. Auch rief er uns immer wieder in Erinnerung, was für ein Privileg es sei, eine Schule besuchen zu dürfen. Was wir aus unserem Leben machen würden, liege nun allein in unserer Hand.

Der Dezember war so kalt, dass man keinen Hund auf die Straße jagte. Meine Mutter machte Feuer im Kamin, um das Haus zu wärmen. Das Feuer war so groß, dass es das ganze Zimmer erhellte. Meine Mutter und meine Schwester saßen in einem Zimmer im ersten Stock unseres Hauses und nähten. Mein vier Jahre jüngerer Bruder Antonio und ich hockten vor dem Kamin und wärmten uns.

Antonio spielte mit einem Spielzeug aus Kunststoff, dem ersten Plastikspielzeug, das wir besaßen. Wir kannten die Gefahr, die von offenem Feuer ausging, und hielten uns für gewöhnlich ein wenig fern. Doch plötzlich glitt meinem Bruder das Spielzeug aus den Händen, fiel zu Boden, sprang in die Höhe und landete im Feuer. Mein Bruder sah sein Spielzeug brennen. Er griff danach, als es plötzlich in Flammen aufging, die ihm ins Gesicht schlugen. Innerhalb von Sekunden brannten Gesicht und Haar lichterloh. Ich warf Antonio zu Boden, um das Feuer zu löschen, und schrie um Hilfe. Im nächsten Augenblick waren meine Mutter, meine Großmutter und meine Schwester zur Stelle.

Das Gesicht und die Haare meines Bruders waren verkohlt und er war schwarz wie ein Afrikaner. Selbst seine Augenlider waren verbrannt und er konnte sie nicht mehr öffnen. Er schrie vor Schmerz, und meine Mutter versuchte, ihn zu beruhigen, während meine Großmutter irgendein Grünzeug holte, das wir damals auch häufig aßen und an dessen Namen ich mich leider nicht mehr erinnere. Das Gemüse wurde abgekocht und zum Abkühlen in die Kälte gestellt. Dann legten die Frauen es wie einen Verband ganz vorsichtig auf das verbrannte Gesicht. Ich sah genau zu.

Die Packung wurde dreimal täglich gewechselt. Die Lider meines Bruders blieben geschlossen. Durch die Gemüsemaske konnte Antonio ohnehin nichts mehr sehen.

Wenn ich am Nachmittag aus der Schule kam, spielte ich mit ihm und führte ihn an der Hand. Vier Wochen lang wurde das Gemüse immer wieder gewechselt. Eines Morgens nahm meine Mutter die Kruste, die sich auf dem Gesicht gebildet hatte, wie eine Maske ab. Mein Bruder sah aus wie früher. Er konnte auch wieder sehen. Es war, als habe er ein zweites Gesicht erhalten. Er tobte und spielte, als sei nichts geschehen. Ob es das Gemüse war, das ihm half, vermag ich nicht zu sagen. Ich weiß nur, dass die Leute in meiner Kindheit vieles wussten, das mit den Jahren in Vergessenheit geriet.

Meine älteste Schwester Catarina heiratete. Nach der Hochzeit wanderte sie mit ihrem Mann nach Argentinien aus und ließ sich in der Hauptstadt Buenos Aires nieder. Als die beiden sich einigermaßen zurechtgefunden hatten, stellte meine Schwester bei den Behörden einen Nachreiseantrag für unsere Familie. Alle Formalitäten waren erledigt, und meine Eltern machten sich daran, ihren bescheidenen Besitz zu verkaufen, denn die Überfahrt in das fremde Land kostete viel Geld. Mir tat es weh, meine Freunde, die Schule und meinen Lehrer zurücklassen zu müssen. Gerade jetzt, wo ich mein Leben so genoss, sollte ich in ein unbekanntes Land auswandern, ohne zu wissen, was mich dort erwartete. Doch es dauerte nicht lange, bis alle Pläne wieder über den Haufen geworfen wurden. Es stellte sich heraus, dass die Schiffspassagen, die meine Eltern für ein Vermögen erworben hatten, keine Gültigkeit hatten. Man hatte sie übers Ohr gehauen. Jetzt waren wir ärmer als zuvor, ohne Haus und ohne Land. Meine Schwester Catarina war enttäuscht. Sie hatte sich gewünscht, dass meine Eltern hartnäckiger an ihrem Projekt festgehalten hätten. Catarina blieb in Argentinien, wo sie noch heute lebt.

Ohne zu wissen, worauf sie sich einließen, pachteten meine Eltern weit außerhalb des Dorfes ein größeres Grundstück, auf dem ein Bauernhof stand. Im selben Jahr, in dem sich dies alles ereignete, sollte auch mein Bruder Vincenzo, der älteste von uns Kindern, heiraten. Er ging die Ehe mit Maria ein und zog mit ihr in einen Nachbarort.

Der Bauernhof konnte uns nicht ernähren, denn meine Eltern hatten keine Erfahrungen in der Landwirtschaft. Und so beschloss mein Vater, auch ohne die notwendigen Papiere auszuwandern, um in einem fremden Land nach Arbeit zu suchen. Er tat sich mit ein paar Dorfbewohnern zusammen, die in der gleichen ausweglosen Lage waren wie er. Darunter war auch mein Pate.

Dann kam der Tag, an dem mein Vater Abschied nahm. Zwei Monate lang blieben wir ohne Nachricht und machten uns große Sorgen. Doch dann kehrte mein Vater zurück – allerdings ohne meinen Paten. Die Männer aus dem Dorf hatten sich bis in die Schweiz durchgeschlagen, doch beim Überqueren eines schneebedeckten Berges war mein Pate in eine Gletscherspalte geglitten und wurde nicht mehr gesehen. Er war wie vom Erdboden verschluckt. In dieser Gletscherspalte muss er noch heute stecken. Später waren mein Vater und der Rest der Gruppe ohne Papiere erwischt und festgenommen worden, denn schon damals war es verboten, illegal die Schweizer Grenze zu überschreiten.

Mein Vater blieb den ganzen Winter über bei uns und schlug sich mit Gelegenheitsarbeiten durch. Doch es herrschte an allen Ecken und Enden Not. Im Frühjahr beschlossen meine Eltern, meinen Bruder Vito, der sieben Jahre älter war als ich, bei einem kinderlosen, wohlhabenden Ehepaar unterzubringen. Die beiden wohnten in Sanso Ostia, weit weg von unserem Zuhause. Nun waren wir nur noch zu viert, meine Eltern, Antonio und ich.

Die Zeit verging und mein Interesse an der Schule nahm ab. Hausaufgaben machte ich kaum noch. Durch unseren Umzug hatte ich meine alten Freunde verloren, denn die Kinder, die nicht im Dorf wohnten, genossen kein Ansehen und wurden von den anderen geschnitten. Da ich für mein Alter groß und kräftig war, konnte ich mich jedoch behaupten, wenn es diesbezüglich Ärger gab. Nachdem mein Bruder Vito, der schon rauchte und ein Springmesser mit einer auf Knopfdruck aufspringenden Klinge besaß, einmal zu Besuch gewesen war, hatten die anderen Respekt vor mir.

Eine Mitschülerin, ihr Name war Aurelia, gefiel mir. Doch sie saß in der Klasse weit weg von mir und zeigte keinerlei Interesse an meiner Person. Ich ließ nichts unversucht, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, und begleitete sie nach der Schule sogar auf dem Nachhauseweg.

Im September 1954 kam ich in die zweite Klasse. Als wir nach den Ferien in den Klassenraum kamen, saß ein fremder Junge in der ersten Reihe. Wir fragten ihn, was er in der ersten Reihe verloren hätte, und setzten ihm so zu, dass er sich aus freien Stücken in die letzte Reihe verzog. Auch in der Pause blieb er dort sitzen und kam nicht mit uns auf den Schulhof.

Nach der letzten Stunde hatten alle es immer sehr eilig, das Schulgebäude zu verlassen. Mit Ausnahme des Neuen. Er kam einfach nicht raus. Ich fragte mich, was er nach dem Unterricht noch in der Klasse verloren hatte, und beschloss, auf ihn zu warten. Er kam und kam nicht. Alle Schüler waren längst auf dem Nachhauseweg, als ich wieder hineinging und sah, wie er ganz langsam, den Rücken an der Wand, die Treppe herunterstieg. Als ich ihn fragte, warum er sich so an der Wand entlangdrücke, sagte er nur schüchtern: „Lass mich bitte.“ Bei dem Wort „bitte“ musste ich schlucken. Wir Kinder waren es nicht gewohnt, dass man uns um etwas bat, und bekamen das Wort „bitte“ nicht oft zu hören. Ich ließ nicht locker und wollte wissen, was denn mit ihm los sei. Er weinte, blieb stumm und wollte sich von mir auch nichttrösten lassen. Ich begleitete ihn trotzdem nach Hause. Wie ich wohnte auch er sehr weit vom Dorf entfernt. Er war der erste Junge, zu dem ich näheren Kontakt bekam, seit wir aufs Land gezogen waren.

Am nächsten Tag saß er wieder als Erster in der Klasse. In der Pause hatte ich auf einmal das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Ich ging in den Klassenraum, wo sich gerade zwei Jungen über meinen neuen Freund hermachten. Das sollten sie bereuen. Ich verpasste ihnen ein paar Hiebe, die sie ihr Leben lang nicht mehr vergessen würden.

Der September war beinahe vorüber, und die Tage wurden kühler, als die Traubenernte begann. Mein Bruder Vito kam zu Besuch und half wie ich bei der Lese. Man übertrug uns Kindern eine Aufgabe, die wir sehr liebten – das Bürsten und Reinigen der Fässer. Die Fässer waren so groß, dass man durch eine Tür in das Innere kletterte, um sie zu säubern. Als die Fässer sauber waren, durften wir die Presse bedienen. Ich liebte die Lese, denn wir arbeiteten Hand in Hand und abends, nach getaner Arbeit, wurde für alle gekocht und wir saßen zusammen und ließen es uns schmecken. Nach der Traubenernte verließ mein Bruder uns wieder und Eintönigkeit machte sich bei uns zu Hause breit. Es wurde November und das Wetter immer schlechter.

Über den Sommer hatten wir ein Schwein gemästet, das meine Großeltern nun schlachteten. Am Schlachttag wurde Wurst gemacht und am Abend bekam jeder von uns ein Stück Fleisch. Wir steckten unsere Portionen auf lange Spieße, die wir im Kamin, der um diese Jahreszeit immer brannte, rösteten, bis sie schön braun und knusprig waren. Zum Nachtisch gab es eine Mandarine und ein paar Trauben, die noch von der Ernte übrig und im Keller gelagert worden waren. Sie waren schon ein wenig trocken, schmeckten aber köstlich. An diesen Abend erinnere ich mich wie an ein Fest. Der Winter in Kalabrien ist anders als der Winter in Mitteleuropa. Er ist lange nicht so kalt, wenn es auch hin und wieder ein wenig schneit.

Es war Februar, als zwei meiner Klassenkameraden auf die Idee mit der Mandarinenernte kamen. Ich wusste, dass sie die Früchte mehr oder weniger stehlen wollten, aber einer der beiden blieb bei seiner Behauptung, die Mandarinenbäume, die wir im Auge hatten, gehörten seinen Eltern. Ich ließ mich nicht lange bitten. Wir knöpften unsere Hemden auf, in die wir die gepflückten Früchte plumpsen ließen. Als in den Hemden kein Platz mehr war und wir uns auf den Heimweg machen wollten, tauchte plötzlich ein zeternder Mann auf. Meine beiden Kameraden nahmen die Beine in die Hand und machten, dass sie wegkamen. Bei mir dauerte es ein wenig, bis ich kapierte, und ich rührte mich erst mal nicht vom Fleck. Doch als ich sah, dass der Mann sich mit einem Knüppel bewaffnete und Kurs auf mich nahm, suchte auch ich das Weite.

Als ich am Abend nach Hause kam, schien zunächst alles wie immer zu sein. Wir aßen zusammen, dann ging ich zu Bett. Es dauerte nicht lange, bis meine Mutter mit einer Gerte in der Hand an mein Bett trat, die Decke zurückschlug und mir den Hintern versohlte. Während sie mir das Gesäß bearbeitete, kreischte sie, ich solle mir nicht noch einmal erlauben, etwas zu stehlen. Ich fühlte mich ungerecht behandelt, da mir einer meiner Kameraden doch weisgemacht hatte, die Mandarinen gehörten seinem Vater, und so gab ich am nächsten Morgen die Strafe meiner Mutter an den Lügner weiter.

Nach der Schule wartete ich wie immer auf meinen neuen Freund Enzo, der noch immer jeden Tag als Letzter das Schulgebäude verließ. Ich wunderte mich, dass sich von den anderen niemand blicken ließ. Da ich dem Frieden nicht traute, schnitt ich mir mit meinem Taschenmesser einen Zweig aus einem Busch und schnitzte mir einen Stock, den ich unter meinen Kleidern versteckte.

Mein Instinkt hatte mich nicht getäuscht. Als wir an einem Waldstück vorbeikamen, sprangen die anderen Mandarinendiebe aus dem Unterholz und fielen über uns her. Ich zögerte nicht lange, zog den Stock heraus und gab ihnen Saures. Der Kampf war bald entschieden, denn sie hatten nicht mit meinem Reaktionsvermögen gerechnet. So schnell, wie sie aus dem Versteck gekommen waren, zogen sie auch wieder Leine. Ich hatte sie zutiefst beeindruckt und in der nächsten Zeit versuchten sie immer wieder, Kontakt zu mir aufzunehmen. Doch ich zeigte ihnen die kalte Schulter und konzentrierte mich auf Enzo und Aurelia, das Mädchen, in das ich so verliebt war. Es machte mir Spaß, in die Schule zu gehen, um sie zu sehen.

Es wurde März und der Frühling kehrte zurück. Die Mandelbäume blühten, das Gras auf den Wiesen wurde saftig und wuchs, und die Bäume bekamen wieder Blätter. Die Tage wurden länger und wir Kinder spielten bis in den Abend im Freien.

Wir hatten einen Hund, der vier süße Welpen warf, um die ich mich kümmerte, obwohl die Feldarbeit allmählich wieder begann und ich meinen Eltern zur Hand gehen musste. Da ich älter und kräftiger geworden war, musste ich verstärkt bei der Feldarbeit helfen und konnte immer weniger Zeit für meine Hausaufgaben aufbringen. Meine Leistungen in der Schule ließen zu wünschen übrig.

Eines Morgens bat mich der Lehrer, zwei Kilo Artischocken für ihn zu kaufen. Er gab mir etwas Geld und ich machte mich auf den Weg zum Gemüsehändler. Unterwegs begegnete ich drei Jungen, die eine Klasse unter mir waren. Sie wollten wissen, ob ich wie sie die Schule schwänzte. Ich erklärte ihnen, was mir der Lehrer aufgetragen hatte, und sie schlugen mir ein Glücksspielchen vor. Gegen die drei, die jünger waren als ich, würde ich auf jeden Fall gewinnen, dachte ich und willigte ein.

Zunächst lief es gut für mich. Ich knöpfte ihnen beinahe ihre gesamte Barschaft ab, aber eben nur beinahe, und dann wendete sich das Blatt und ich begann zu verlieren. Ich verzockte das ganze Geld, das mir mein Lehrer für die Artischocken gegeben hatte. Fieberhaft überlegte ich, wie ich es wiederbeschaffen könnte. Zu meinen Eltern zu gehen war ausgeschlossen, da bei uns zu Hause auf Glücksspiel die Todesstrafe stand. Blieb nur meine Tante Concetta.

Tante Concetta war eine zänkische Person, die im ganzen Dorf verhasst war, doch die einen großen Garten besaß, in dem auch Artischocken gediehen. Ich lief zu ihrem Haus und vergewisserte mich, dass sie nicht zu Hause war. Dann riss ich so viele Artischocken aus der Erde, wie ich im Gemüseladen für das Geld des Lehrers bekommen hätte, und eilte zurück in die Schule. Das Schicksal wollte es aber, dass Tante Concetta mich bei der Ernte in ihrem Garten beobachtet hatte. Sie empfing mich johlend im Klassenzimmer und entriss mir klagend die geklauten Artischocken. Sie machte mich vor der ganzen Klasse lächerlich. Schon im Abziehen drohte sie noch: „Das wirst du mir zahlen, kleiner Francesco!”

Mein Lehrer, der die Szene vom Fenster aus beobachtet hatte, befahl mir, mich zu setzen, und fuhr mit dem Unterricht fort, als sei nichts geschehen. Nach der Stunde nahm er mich beiseite und wollte wissen, was ich mit seinem Geld angestellt hätte. Ich beichtete freimütig. Weil ich die Wahrheit gesagt hatte, verzichtete er auf eine Bestrafung. Doch ich müsse für meine Tat geradestehen und ihm sein Geld zurückzahlen, erklärte er mir. Ich solle mir gefälligst etwas einfallen lassen. Meine Hochachtung vor diesem Lehrer wuchs von Tag zu Tag.

Ich zerbrach mir den Kopf, wie ich an Bares kommen könnte. Als ich an der Bäckerei vorbeikam, sah ich im Schaufenster ein Schild, auf dem geschrieben stand, hier würden frische Eier aufgekauft.

Beim Betreten der Bäckerei stieg mir der herrliche Duft frischer Backwaren in die Nase. Ich kannte diesen Geruch nicht, denn bei uns zu Hause wurde nur Brot gebacken. Kuchen gab es nie. Ich fragte, was sie für die frischen Eier bezahlten. Als die Bäckerin den Preis nannte, wurde mir schwindelig. Ich rechnete mir aus, wie viele Eier vonnöten wären, um meine Schulden zu bezahlen.

Es kam mir zugute, dass Tante Concetta mit ihrer gesamten Verwandtschaft zerstritten war, denn so fand niemand heraus, was ich angestellt hatte. Erst viele Jahre später gestand ich bei einer Familienfeier meinen Eltern meinen Frevel und erntete schallendes Gelächter.

Aus unserem Hühnerstall stahl ich zwei Eier und zwei weitere aus dem Stall meiner Großmutter, und am nächsten Tag das Gleiche noch einmal. Mit den acht Eiern machte ich mich auf den Weg in die Bäckerei, wo ich meine Beute zu Geld machte. Ich würde noch unzählige Eier brauchen, bis ich schuldenfrei wäre, aber der Anfang war gemacht. Wir wohnten in einem sehr alten Haus, das aus einfachen Bruchsteinen gebaut war. In der Hauswand gab es eine Stelle mit einem lockeren Stein. Den zog ich heraus und versteckte dahinter meine Barschaft. Nun klaute ich immer wieder Eier, die ich in der Bäckerei verscheuerte.

Eines Morgens kam ein Lkw in unser Dorf, der einen großen Kettenbagger transportierte. Der Bagger wurde direkt neben unserer Schule abgeladen, die einen Anbau erhalten sollte. Er schaufelte ein riesiges Loch, um das ein Bauzaun gezogen wurde. Die Baustelle wurde zu einem beliebten Ziel von uns Kindern, und es gefiel uns besonders, auf dem Bagger herumzuklettern. Als die Grube ganz ausgehoben war, gab es ein fürchterliches Unwetter. Es regnete wie aus Kübeln. Straßen und Wege waren überspült. Bäume wurden entwurzelt und das Bauloch lief voll Wasser. Es sah aus wie ein kleiner See. Wir schlüpften durch unser Loch im Zaun und vergnügten uns damit, Steine in diesen neuen See zu werfen.

Und es kam, wie es kommen musste. Zwei Jungen aus einer anderen Klasse gaben meinem Freund Enzo solch einen Stoß, dass der prompt in das tiefe Loch fiel. Als er um Hilfe schrie, machten sich alle aus dem Staub. Außer mir. Obwohl ich kein guter Schwimmer war, sprang ich meinem Freund hinterher, bekam ihn zu fassen und zog ihn aus der Grube.

Es dauerte nicht lange, bis einige Lehrer auf der Baustelle erschienen, und – wie konnte es anders sein – uns verdächtigten, aus purem Unfug in die Grube gehüpft zu sein. Wir heimsten beide zwei saftige Ohrfeigen ein. Wütend und durchnässt ging ich nach Hause. Wäre ich nicht in das Loch gesprungen, wäre mein Freund Enzo ertrunken. Und was hatte mir meine Heldentat eingebracht? Prügel, nichts als Prügel. Als ich meinen Klassenlehrer in die wahren Ereignisse einweihte, ging er mit Enzo und mir zum Direktor. Der wollte wissen, wer Enzo in das Bauloch gestoßen habe. Da ich nichts und niemanden fürchtete, gab ich die Namen der Übeltäter preis: „Die Zwillingsbrüder Vincenzo und Nicola waren es!”

Und so erhielten die beiden ihre verdiente Strafe. An jenem Tag begleitete mich mein Cousin Ernesto auf dem Nachhauseweg. Die beiden Brüder lauerten mir an einem Feldweg auf. Ernesto, der Hasenfuß, suchte sofort das Weite. Ich hatte es nicht nur allein mit den Brüdern zu tun, sondern sie hatten sich auch noch Verstärkung mitgebracht, Klassenkameraden, die angeblich nur zusehen wollten, wie ich vermöbelt wurde. Da packte mich die Wut und ich trat Nicola in die Eier. Der fiel um und rührte sich nicht mehr. Als er wieder zu sich kam, drohte ich ihm, wenn er mich nicht in Ruhe ließe, würde ich ihn kaltmachen. Am nächsten Morgen wurde ich wie ein Held gefeiert. Nur Aurelia, meine Angebetete, verhielt sich seltsam.

Der Zwischenfall an der Baustelle hatte Konsequenzen und die Baufirma errichtete einen neuen stabilen Zaun, durch den kein Durchkommen war.

Ich war noch immer damit beschäftigt, Geld zum Begleichen meiner Schulden zu beschaffen. Eifrig sammelte ich Eier, die ich in die Bäckerei trug. Aber wie viele Eier brauchte ich denn noch?! Ich holte mein Erspartes aus der Mauernische und ging damit ins Dorf. Wenn ich noch einmal um Geld spielen würde, hätte ich vielleicht mehr Glück als beim letzten Mal.

Ich strich durch die Gassen, um nach Opfern zu suchen, die zum Glücksspiel bereit wären, als ich an Biancos Baustoffhandlung vorbeikam. Vor seinem Geschäft stand ein mit Zementsäcken beladener Laster. Ein Junge, der ein paar Jahre älter war als ich, war dabei, Säcke in den Laden zu schleppen. Als er mich sah, fragte er, ob ich nicht Lust hätte, ihm beim Abladen zu helfen. Den Lohn könnten wir uns teilen. „Ich kriege 5000 Lire. Wenn du mir hilfst, geb‘ ich dir die Hälfte.”

Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Natürlich waren die Säcke, die etwa einen Zentner wogen, viel zu schwer für mich.

„Wenn du sie bis an die Laderampe schaffst, ist es in Ordnung”, sagte der Junge.

Die Arbeit war sehr mühsam und wir waren bald von Kopf bis Fuß mit Zementstaub gepudert. Als alle Säcke abgeladen und in den Laden gebracht waren, meldete mein „Kollege“ sich bei Signore Bianco und erhielt seinen Lohn. Die Hälfte, 2500 Lire, gab er, wie versprochen, mir. Ich rannte, so schnell ich konnte, nach Hause. Das Geld, das ich für meine Schulden brauchte, ließ ich in meiner Hosentasche, den Rest versteckte ich in meinem Mauerloch. Als ich meinem Lehrer voller Stolz sein Geld zurückgab, wollte er natürlich wissen, wie ich dazu gekommen sei. Ich erzählte ihm von den Zementsäcken – die Sache mit den Eiern verschwieg ich lieber. Dass ich in meinem Alter solch eine schwere Arbeit geleistet hatte, beeindruckte ihn sehr.

Ich war mächtig stolz darauf, mit ehrlicher Arbeit Geld verdient zu haben, und erzählte meiner Mutter davon. Ihr tat es leid, dass ich so schwer gearbeitet hatte. Sie setzte sich zu mir und erzählte mir, dass wir nicht immer so arm gewesen seien. Mein Vater hatte vor dem Krieg zusammen mit seinem Bruder Vincenzo in Äthiopien ein gutgehendes Bauunternehmen besessen und eine Menge Geld gemacht. Da es damals in unserem Dorf keine Bank gab, waren die Leute, die Geld brauchten, zu ihm gekommen, um sich etwas von ihm zu leihen. Mein Vater hatte ein großes Herz und lieh den Leuten, was sie brauchten. Einer der Schuldner war Signore Bianco. Er kaufte sich von dem geliehenen Geld einen Laster, mit dem er sein Geschäft aufbaute. Durch den Krieg verlor mein Vater seine Firma. Natürlich zahlten die Dorfbewohner meinem Vater ihre Schulden zurück, aber das Geld, das vor dem Krieg zum Kauf eines Lkws gereicht hatte, reichte nun gerade mal für ein Brot.

Inzwischen war es Juni geworden und die ersten heißen Tage kamen. Meine schulischen Leistungen hatten sich weiter verschlechtert und meine Versetzung war gefährdet. Dennoch beschlossen ein paar Jungen aus einer anderen Klasse und ich an einem Sommertag, die Schule zu schwänzen und in dem nahen Fluss zu baden. Wir hatten sehr viel Spaß dabei. Die Entschuldigung schrieb ich mir selbst und fälschte die Unterschrift meiner Mutter. So erfuhren meine Eltern nichts. An den Wochenenden gingen wir Kinder nun immer zum Baden an den Fluss. Wir spielten und bewiesen unseren Mut, indem wir uns trauten, den Fluss an der Stelle mit der stärksten Strömung zu Fuß zu durchqueren.

Der Junge, dem ich mit den Säcken geholfen hatte, bot mir immer öfter an, ihm beim Abladen zur Hand zu gehen. Das verdiente Geld verbarg ich in meiner Nische. Für Schularbeiten hatte ich nun gar keine Zeit mehr.

Im Juli rief mich mein Klassenlehrer zu sich. Meine Noten waren mittlerweile so miserabel, dass er ernsthaft befürchtete, ich würde die Versetzungsprüfung nicht schaffen. Damit würde ich ihn auch als Lehrer verlieren. Ich beschloss, mich endlich auf den Hosenboden zu setzen und zu pauken, denn meinen Lehrer wollte ich auf jeden Fall behalten. Da ich auch bei der Feldarbeit helfen musste, blieb zum Lernen nur der Abend. Doch abends war ich müde und das Lernen war eine Quälerei, und so sehnte ich den Tag der Prüfung regelrecht herbei. Diese letzten vier Wochen des Schuljahres waren die schlimmsten und mühsamsten meines ganzen bisherigen Lebens. Der Tag der Prüfung kam und ich schaffte mit Ach und Krach den Sprung in die nächste Klasse. Ich war noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen.

Die Ferien begannen und ich hatte mich noch nie so sehr darauf gefreut wie dieses Mal. Ich schleuderte meine Schulbücher in die Ecke und wollte in den nächsten sechs Wochen nichts mehr davon wissen und von nichts mehr hören, was in irgendeinem Zusammenhang mit der Schule stand.

Am ersten Ferientag ging ich mit meinem Bruder Antonio zu dem Bach namens Caria, der die Grenze unseres gepachteten Grundstücks bildete. Es war ein breiter Bach, dessen Ufer von mächtigen Bäumen umsäumt war. Wir hatten den Auftrag, einen zu fällen und Holz für den Winter zu hacken. Mein Vater zeigte uns den, der gefällt werden sollte. Um den Baumbestand längs des Baches nicht zu gefährden, durften nur ganz bestimmte Bäume gefällt werden. Und für jeden gefällten musste ein neuer Baum gepflanzt werden. Wir machten uns an die Arbeit.

Ich kletterte auf den Baum, um den ich ein dickes Seil schlang. Wenn fiel, würde er mit dem Seil in die richtige Richtung gelenkt werden. Antonio hatte natürlich nicht genug Kraft, um den Baum so zu ziehen, dass er auf unser Land fiel. Also nahm er genau die entgegengesetzte Richtung, über den Bach auf das Land unseres Nachbarn, das mit Mais bepflanzt war. Da es sich um einen griesgrämigen Nachbarn handelte, mussten wir etwas unternehmen. Der Bach war nicht tief, und so konnten wir den Stamm zu Kleinholz zerhacken und wegtragen. Dann richteten wir die zerdrückten Maispflanzen von Hand wieder auf. Den Baumstumpf bedeckten wir mit Gras und kleinen Reisern. Wir waren zufrieden mit unserem Werk. Der kleine Zwischenfall hatte keine Spuren hinterlassen.

Eines Tages sahen wir beim Baden, wie ein Fisch an uns vorbeischwamm. Eine Forelle! Die mussten wir haben! Stundenlang planschten wir im Wasser und entdeckten dabei, dass es in unserem Bach vor Forellen nur so wimmelte. Schon hatten wir ein neues Hobby: Wir würden Fische fangen.

Da wir keine Angeln besaßen, dachten wir uns andere Fangmethoden aus. Zunächst sammelten wir Steine, so groß, dass wir sie gerade noch tragen konnten, und warfen sie in das Bachbett. Damit stauten wir den Bach. In der Staumauer ließen wir eine kleine Öffnung, durch die das Wasser abfließen konnte, sodass die Strömung erhalten blieb. Dann stiegen wir bachaufwärts und schlugen mit kleinen Stöcken auf die Wasseroberfläche, um die Fische in unseren „Stausee“ zu treiben. Wenn die Forellen erst in dem aufgestauten Becken schwammen, würden wir sie blitzschnell fangen! Doch wir hatten die Rechnung ohne die Fische gemacht. So schnell sie auftauchten, verschwanden sie auch wieder.

Wir ließen uns nicht entmutigen. Den ganzen Tag lang waren wir hinter den Forellen her. Das Ergebnis war vernichtend. Als wir mit den Feldarbeitern beim Abendessen saßen, erzählte ich von unseren Fischfangversuchen. Einer der Feldarbeiter riet uns, gemahlene Walnussschalen ins Wasser zu werfen. Vom Saft der Schalen würden die Fische das Bewusstsein verlieren, sodass sie sich ganz einfach mit der Hand fangen ließen. Da aber erst wieder im Herbst Nüsse geerntet wurden, kam seine Methode nicht in Frage. Ein anderer meinte, man könne es mit Löschkalk versuchen. Ein dritter wusste von einer bestimmten Pflanze zu berichten, die, warf man sie zerrupft ins Wasser, denselben Effekt hätte wie die Nussschalen.

Am Sonntag nahm meine Mutter Antonio und mich mit in die Kirche. Wir sollten auf die Erste heilige Kommunion vorbereitet werden. Als ich in der Kirche die Nonnen sah, weigerte ich mich, mit hineinzugehen. Ich konnte meiner Mutter ja schlecht sagen, was es mit meiner Abneigung gegen die Nonnen auf sich hatte. Und so siegte sie. Es gab kein Entrinnen. Als der Gottesdienst endlich vorbei war, nutzte unsere Mutter die Gelegenheit für ein paar Einkäufe, denn die Geschäfte waren auch am Sonntag geöffnet. Endlich war sie fertig und wir gingen wieder nach Hause. Nach dem Essen waren wir frei, um in den Wäldern nach der sagenhaften Pflanze zu suchen, mit der wir auf Fischfang gehen wollten. Wir suchten den ganzen Nachmittag, doch wir fanden sie nicht.

Ein paar Tage später begannen mein Vater und ein paar Männer, den Bach zu stauen, denn unsere Felder drohten in der Hitze auszutrocknen und mit dem Wasser des Baches sollten sie bewässert werden. Sie fällten ein paar Bäume, die sie quer über das Bachbett legten und mit Ästen und Bambusstangen miteinander verflochten. Im Grunde taten sie nichts Anderes als das, was wir getan hatten, nur im Großen. Langsam entstand ein richtiger See. Zu beiden Seiten des Baches wurden Gräben gezogen, durch die das gestaute Wasser umgeleitet wurde. Die Gräben durchzogen unser Land und garantierten eine regelmäßige Bewässerung.

Der Stausee lud zum Schwimmen ein. An die Forellen dachte keiner mehr. Es sprach sich überall herum, dass wir nun einen See hatten, und so kamen immer mehr Kinder zu uns, die darin baden wollten. Nur Jungen. Da wir unter uns waren, sprangen wir nackt ins Wasser. Es war ein herrliches Vergnügen! Leider konnte ich nicht jeden Tag im Wasser sein, denn ich half weiterhin beim Abladen der Zementsäcke. Mein Vermögen wuchs.

Hin und wieder kam auch mein Großvater zum Schwimmen. Mein Nonno hieß Vito und war ein weiser Mann. Er badete nicht nackt wie wir, sondern behielt auch im Wasser seine langen wollenen Unterhosen und sein wollenes Unterhemd an. Ich fragte ihn, warum er sich bei dieser Hitze so warm anziehe. Er müsse doch furchtbar schwitzen. Doch mein Großvater meinte: „Was gut gegen die Kälte ist, ist auch gut gegen die Hitze! Hüte dich vor der Sonne, mein Junge, sie ist nicht gut für die Haut!”

Mein Großvater war dreiundneunzig und arbeitete noch täglich auf dem Feld. Er hatte eine gesunde Lebensweise, aß viel Gemüse und viel Obst, und immer die Früchte, die in der Jahreszeit geerntet wurden. Auch mied er frisches Brot. Er wartete, bis ein Laib drei, vier Tage alt war. Fleisch nahm er nur ganz selten zu sich. Und wenn doch, dann meist nur Geflügel. Wenn er einmal Rindfleisch aß, dann in einer Suppe. Mein Großvater hatte einen Esel, und es war amüsant, den beiden zuzusehen, wie sie aufs Feld zogen. Sie hatten beide den gleichen Gang.

Mein Großvater erzählte mir viel aus seinem Leben und auch vom Krieg, in dem die Soldaten über das Land zogen und die Leute ausraubten. Ihn allerdings nicht, denn er hatte sich ein tiefes Loch gebuddelt, beinahe eine Höhle, die er mit Erde und Gras abgedeckt hatte, sodass man sie kaum sehen konnte. Als sich wieder einmal Soldaten dem Dorf näherten, brachte er seine Tiere und seine Lebensmittel in das Loch, und da die Soldaten nichts vorfanden, konnten sie ihm auch nichts wegnehmen. Später nutzte er das Loch zum Lagern seines selbst gekelterten Weines. Er konnte alles, mein Großvater, und wenn er es heute nicht konnte, dann konnte er es morgen. Ich muss oft an ihn denken, besonders an den Tag, an dem er ein Loch grub, um einen Kakibaum zu pflanzen.

„Nonno, wenn der Baum Früchte trägt, bis du doch längst tot!”, sagte ich zu ihm. Und er erwiderte: „Das mag sein. Aber vergiss nicht, du bist nicht allein auf der Welt. Man muss auch an die anderen denken. Und vergiss auch nie, dass du zwei Füße hast, die du nur nacheinander heben kannst. Denn wenn du beide gleichzeitig hebst, fällst du auf die Nase.” Diese Worte habe ich nie vergessen.

Wenn wir abends vor dem Kamin saßen, erzählte Großvater immer wieder Geschichten aus vergangenen Zeiten. Er hatte zwei Weltkriege überlebt und war überzeugt davon, dass die Deutschen die übelsten Besatzer waren. Die deutschen Soldaten hatten sich einen Spaß daraus gemacht, andere Menschen zu quälen. Einmal hatten sie ihm Zucker angeboten, doch in Wirklichkeit war es Salz. Als er sich einem der Soldaten näherte, hatten sie ihm den „Zucker“ auch noch in die Augen gestreut, was schrecklich brannte.

Mein Großvater starb mit neunundneunzig Jahren und sechs Monaten friedlich in seinem Lieblingssessel vor dem Kamin.

Aus dem Mezzogiorno ins Saarland

Die großen Ferien waren vorbei. Es war der 1. September 1955. Je älter ich wurde, desto mehr musste ich meinen Eltern bei der Feldarbeit zur Hand gehen.

Im September wurde der Mais geerntet. Wir trugen ihn in einem großen Raum zusammen, und als der ganze Mais eingebracht war, kamen Freunde und Verwandte und halfen beim Schälen. Wir hockten im Schneidersitz um den riesigen Haufen Maiskolben und entfernten mit kleinen, spitzen Hölzern die Schalen um die Kolben. Wir schälten diesen Mais mit sehr viel Beflissenheit und wetteiferten, wer am schnellsten schälen konnte. Natürlich gewannen die Älteren, denn sie waren die Erfahrenen. Viele Abende verbrachten wir auf diese Weise, bis sämtliche Kolben geschält waren. Ein gewaltiger Haufen lag vor uns, und wir Kinder durften nun zu unserer Freude mit Stöcken auf die Kolben einhauen, um die Körner vom Strunk zu trennen. Meine Mutter und meine Großmutter sammelten die Körner in große Bastkörbe, die sie auf den Köpfen nach draußen trugen und dort auf die Erde kippten. Der Wind tat ein Übriges. Er trennte die letzen Reste von Schalen und Fasern von den Körnern. Die sauberen Maiskörner wurden schließlich in Säcke gefüllt. Für diese Arbeit brauchten wir den ganzen September. Im Oktober mussten die Trauben geerntet werden. Wir durften wie immer die Fässer schrubben, eine Arbeit, die wir liebten.

Unmittelbar nach der Traubenernte fielen die ersten Oliven von den Bäumen. Die Frauen gingen jeden Morgen zu den Bäumen, um die heruntergefallenen Oliven aufzuklauben. Keine Olive wurde vergessen. Sonntags, wenn wir nicht zur Schule mussten, halfen wir ihnen dabei. Es war sehr mühsam, Olive für Olive aufzuheben und in den Eimern zu sammeln. Waren die Eimer voll, trugen wir sie nach Hause. Dort wurden die Oliven in einem großen Tongefäß aufbewahrt. Die Frauen waren schwarz gekleidet und gingen barfuß auf die Felder, obwohl es schon kühler war. Sie sangen bei der Arbeit und waren immer gut gelaunt. Das ging so bis November. Jetzt war es an der Zeit, die restlichen Oliven von den Bäumen zu ernten. Die Tongefäße waren schon halb voll und das erste Öl, das kostbarste, tropfte heraus. Dieses wenige Öl floss aus den Oliven durch den Druck, den die Masse der Oliven im Gefäß auf die unteren Früchte ausübte. Auf diese Weise wurde nicht viel Öl gewonnen, doch das wenige schmeckte köstlich. Unter den Gefäßen mit den Oliven standen Behälter, die das flüssige, kostbare „Gold“ auffingen. Dieses erste Öl vor der Pressung behielten wir für unseren eigenen Bedarf. Nun konnten die ersten Salate mit dem frischen Öl zubereitet werden.

Die letzte Ernte fand immer an einem Sonntag statt, wenn auch die Männer dabei waren. Die Frauen spannten Tücher unter die Olivenbäume und die Männer schlugen behutsam mit langen Stöcken auf die Äste, ohne sie zu verletzen. Wenn ein Baum geplündert war, zogen sie zum nächsten. Die Eimer wurden immer schneller voll. Wir Kinder trugen die vollen Eimer und Körbe zu den bereits gesammelten Oliven. Je mehr Oliven in die „Zisternen“ kamen, desto schneller tropfte das Öl.

Ich hatte kaum noch Freizeit, die ich mit Freunden verbringen konnte. Zusätzlich zu meiner Arbeit zu Hause half ich noch immer beim Abladen des Zements bei Signore Bianco. Dafür musste Zeit sein, denn bei dieser Arbeit verdiente ich ganz ordentlich. Mein Leben bestand aus Schule, arbeiten, lernen und schlafen.

Eines Tages erklärte meine Mutter meinem Vater, dass sie Vito wieder nach Hause holen wolle. „Wo zwei Kinder satt werden, werden auch drei satt.”

Meine Eltern schrieben einen Brief an Vitos Pflegeeltern, in dem sie einen Besuch für das nächste Wochenende ankündigten. Mein Vater besorgte Busfahrscheine, und dann fuhren wir drei in das Dorf, in dem Vito nun lebte. Ich war glücklich, dass ich mitkommen durfte, denn ich hatte nicht oft die Gelegenheit, aus meinem Dorf herauszukommen.

Wir hatten zwei, drei Busstunden zurückzulegen, bis wir das Dorf erreichten. Meine Eltern, die noch nie dort gewesen waren, mussten sich zu der Pflegefamilie durchfragen. Vito war nicht zu Hause. Man sagte uns, er spiele am Ausgang des Dorfes. Ich lief hin und sah, wie er mit seinen Freunden in einem selbstgebauten Karren über eine Mauer fuhr, die den Fluss Aligata vom Dorf trennte. Mir war das zu gefährlich.

Mein Bruder freute sich riesig, als er meine Eltern sah. Natürlich wollte er mit uns zurück. Seine Pflegeeltern, die ihn liebten wie einen eigenen Sohn, waren sehr betrübt, als sie von der Absicht meiner Eltern erfuhren. Doch die Entscheidung war gefallen. Spät am Abend fuhren wir vier mit dem Bus nach Hause.

Der nächste Tag war ein Sonntag, und als Antonio und ich mit Vito durch unser Dorf spazierten, kaufte er jedem von uns ein Kuchenteilchen in der Bäckerei, in der es so gut duftete. Mein Bruder Vito stolzierte wie ein Hahn durch die Gassen, denn er war es gewohnt, sich in dem Dorf, in dem er gelebt hatte, wie ein Erwachsener zu bewegen. Er war dort in Cafés gegangen und ins Kino und hatte immer das nötige Kleingeld in der Tasche gehabt. Bei uns zu Hause war das anders. Meine Eltern konnten uns derartige Vergnügungen nicht bieten. Meinem Bruder gefiel das nicht. Eines Tages fragte er mich: „Ich habe Lust, ins Kino zu gehen. Wie kommen wir an Geld?”

Voller Stolz weihte ich ihn in mein Geheimnis ein und erzählte ihm von meinen Ersparnissen. Ich führte ihn zu meinem Versteck, zog den Stein aus der Mauer und tastete nach meinem Geld. Doch dort lagen nur noch ein paar Münzen. Alle Scheine waren weg. So sehr ich auch fühlte – kein einziger Schein. Vito versuchte sein Glück, ohne Erfolg. Er sah mich verächtlich an und meinte: „Du willst mich wohl verkohlen! Du hast gar kein Geld.”

Ich war gekränkt und erzählte ihm, wie ich beim Abladen der Zementsäcke geholfen hatte und dass ich meinen ganzen Lohn in diesem Loch verborgen hatte.

„Dann müsste das Geld ja noch da sein!”, meinte er und entfernte einen weiteren Stein, damit wir besser in das Loch hineinschauen konnten.

Da sahen wir die Bescherung: Eine Maus hatte die Scheine zum Nestbau missbraucht! Die Scheine waren zerrupft und zernagt und völlig unbrauchbar geworden. Ich war verzweifelt. Die ganze Schufterei war umsonst gewesen. Monatelang hatte ich versucht, mit harter körperlicher Arbeit auf ehrliche Weise Geld zu verdienen, und nun das ...

Die wenigen Münzen, die wir fanden, reichten nicht mal für einen Kinobesuch.

Eine Woche vor Weihnachten schlachteten meine Eltern wieder ein Schwein. Wie immer wurde es zerlegt und es wurde Wurst gemacht. Am Abend fand das geliebte Schlachtfest statt. Wenn mein Vater in diesen Tagen gerufen wurde, um einer anderen Familie beim Schlachten zu helfen, nahm er Vito mit, der für seine Arbeit bezahlt wurde. Die Hälfte seines Lohns gab er unserer Mutter, die zweite Hälfte durfte er behalten.

An Weihnachten feierten wir bei unserer Großmutter ein großes Fest. Unsere Verwandten kamen und nach dem Essen durften die Jungen und Mädchen zusammen ins Kino gehen. Dieser Abend ist mir als herrliches Erlebnis in Erinnerung geblieben. Wir sahen zwei wunderbare Filme und Vito spendierte uns Kekse und Süßigkeiten. Es war schon sehr spät, als wir aus dem Kino kamen und draußen freudiges Geschrei hörten. In der Zwischenzeit hatte es geschneit! Wir waren außer uns vor Freude und veranstalteten sofort eine Schneeballschlacht. Es war herrlich! Glücklich gingen wir nach Hause. Wir waren so aufgewühlt, dass wir in dieser Nacht kaum einschlafen konnten. Doch so überraschend wie dieser Schnee gekommen war, so schnell war er auch wieder verschwunden.

An einem Januarabend des Jahres 1956 kam ein Mann zu uns, der meinen Vater sprechen wollte. Die beiden setzten sich vor den Kamin und unterhielten sich lange. Dann riefen sie meinen Bruder zu sich. Ich verstand nicht, um was es ging. Sie taten sehr geheimnisvoll. Ein paar Tage später kam der Mann erneut in unser Haus, diesmal in Begleitung von ein paar anderen Dorfbewohnern. An diesem Abend erfuhr ich, dass mein Vater noch einmal versuchen wollte, illegal ins Ausland zu gelangen. Das Ziel war diesmal Deutschland. Und mein Bruder Vito sollte ihn begleiten.

Immer mehr Erwachsene und junge Männer gingen ins Ausland, um den Unterhalt für ihre Familien zu verdienen. Auch im wohlhabenden Norditalien suchten die Männer aus dem Süden Arbeit. Die Norditaliener behandelten ihre Landsleute aus dem Süden wie Menschen zweiter Klasse. Zum Teil ist es noch heute so, dass die im Ausland sesshaften Italiener besser behandelt werden als diese Süditaliener im Norden von Italien.

Es dauerte nicht lange, bis mein Vater und mein Bruder Abschied nahmen. Wir waren nun allein, meine Mutter, mein Bruder Antonio und ich. Die Arbeit meines Vaters musste ich übernehmen. Meine Mutter machte sich große Sorgen und weinte häufig, weil sie lange keine Nachricht von meinem Vater erhielt.

Eines Abends bat Mutter mich, sie ins Dorf zu begleiten. Sie hatte Angst, allein durch die Dunkelheit zu gehen. Wir suchten eine Frau auf, deren Mann unter den Männern war, die mit meinem Vater nach Deutschland aufgebrochen waren. Im Haus dieser Frau waren noch mehr besorgte Frauen zusammengekommen. Keine hatte eine Nachricht erhalten. Es war bekannt, welche Gefahren auf die Männer warteten, und die Frauen waren voller Angst und kaum zu beruhigen. Zuerst weinten sie zusammen ein wenig, dann beschlossen sie, zu beten. Sie flehten Gott an, er möge ihnen helfen, dass sie bald eine Nachricht von ihren Liebsten bekämen. Schweigend gingen Mutter und ich durch die Finsternis nach Hause.

Erst im Februar erfuhren wir, dass mein Vater, mein Bruder und die übrigen Männer wohlbehalten in Deutschland angekommen waren. Uns fielen dicke Felsbrocken von den Herzen und meine Mutter weinte Freudentränen. Der Mann, der uns die frohe Botschaft überbracht hatte, wusste zu berichten, alle hätten Arbeit und Unterkunft gefunden.

Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg musste Deutschland, das stark zerstört war, wieder aufgebaut werden und es gab viel zu tun. Der Mann erzählte uns von diesem Krieg und es fiel immer wieder der Name Hitler. Damals wusste ich nicht, wer dieser Hitler gewesen war und was er alles angerichtet hatte. In Deutschland war man froh um jeden Zeitarbeiter, der kam, um beim Wiederaufbau zu helfen. Es sprach sich schnell herum, wie tüchtig die Männer aus Südeuropa waren, und die Italiener, vor allem die aus dem verarmten Süden des Landes, waren dankbar, irgendwo Geld verdienen zu können.

Der Mann, der uns all dies erzählte, hatte meinen Vater und die anderen über die Grenze gebracht. Es war nicht das erste Mal gewesen, dass er Leute nach Deutschland geschleust hatte. Es war gewissermaßen seine Spezialität. Er brachte die Männer über die Grenze und garantierte ihnen Arbeit, Unterkunft und ein Visum. Dass er selbst dabei kräftig verdiente, brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Er lebte mit seiner deutschen Frau und seinen beiden Kindern von einer Art Kopfgeld, das er dafür kassierte, dass er die Italiener an deutsche Firmen vermittelte. Natürlich hatten die Familien zunächst nicht genug Geld, um den Schlepper für seine Arbeit zu bezahlen, und so hatte auch mein Vater sich Geld leihen müssen, um nach Deutschland auswandern zu können.

Meine Mutter wollte wissen, auf welchem Weg mein Vater, mein Bruder und die anderen Männer in das fremde Land gekommen seien. Der Mann erzählte, dass sie in der Nähe von Chiaravalle in einen Bus gestiegen und anschließend mit dem Zug bis Chiasso, nördlich von Mailand, gefahren seien. Den beschwerlichen Weg durch die Schweiz, wo wegen des Schnees die Polizeikontrollen im Winter weniger streng waren, legten sie zu Fuß zurück. Dann bestiegen sie wieder einen Zug, mit dem sie Frankreich durchquerten, und überschritten die Grenze nach Deutschland erneut zu Fuß. Die Männer arbeiteten vom Frühjahr bis zum Ausbruch des Winters für deutsche Hoch- und Tiefbaufirmen, und so kommt es, dass bis zum heutigen Tage in Deutschland viele Bauunternehmen von Italienern geführt werden – auch von mir, doch davon will ich später berichten.

Im März kam der erste Brief von meinem Vater und Vito, den ich meiner Mutter am Abend vorlas. Sie schrieben, dass sie in Frankreich gelandet waren, von wo sie nach Deutschland wollten. Sie waren im Saargebiet. Dieses Saargebiet beschrieben sie als trist und düster. Es roch nach Eisenhütten und die vom Krieg zerschossenen Häuser waren rußgeschwärzt. Und es war kalt.

Die Arbeiten auf dem Feld begannen wieder und meine Großeltern halfen uns, da wir die ganze Arbeit allein nicht bewältigen konnten. Auch waren wir gezwungen, ein paar Hilfskräfte zu beschäftigen. Es blieb mir kaum Zeit, mit meinen Kameraden zu spielen, und nur selten konnte ich ins Dorf laufen, um zu sehen, ob vielleicht ein paar Kinder auf der Piazza spielten. Die Piazza war eine Terrasse, die mit einem steinernen Geländer umfriedet war. Gegen diese Balustrade lehnten die Leute sich, um den Menschen zuzusehen oder in die umliegenden Berge zu schauen. Von der Piazza führte eine lange Treppe zur Straße und unter ihr verlief ein Rohr, dick wie ein Tunnel. Es hieß, früher sei ein Bach durch dieses Rohr geflossen. Es endete an einer Art Rampe, einem sehr steilen, gepflasterten Hang. Unter uns Kindern war es ein beliebtes Spiel, diese Rampe bis zur Öffnung des Rohres hochzulaufen. Ein paar von uns schafften das, obwohl die Rampe wirklich sehr steil war.

Noch immer arbeitete ich hin und wieder für die Firma Bianco. Meinen Lohn versteckte ich nicht mehr in dem Loch in der Hauswand, sondern gab ihn meiner Großmutter, die ihn für mich aufbewahrte. Eines Tages kam der Briefbote und brachte Geld von meinem Vater aus Deutschland. Meine Mutter konnte es gut gebrauchen, um die Leute zu bezahlen, die uns bei der Arbeit auf dem Feld geholfen hatten. Durch die Unterstützung dieser Leute war es überhaupt nur möglich, an einem Tag der Woche auszuruhen. Dieser Tag war natürlich der Sonntag.

An solch einem Sonntag lief ich zu dem Rohr unter der Piazza. Es waren dort schon ein paar Jungen versammelt, die versuchten, bis zur Öffnung des Rohres zu klettern. Sie forderten mich auf, ebenfalls mein Glück zu versuchen.

„Das ist ein Rattenloch und ich bin keine Ratte!”, rief ich ihnen zu.

„Du hast doch nur Schiss, dass du es nicht schaffst!”, gaben sie mir zur Antwort.

„Nein, Schiss hab‘ ich nicht, aber auch keine Lust, mir meine guten Kleider dreckig zu machen!”

„Dann versuch es halt ein andermal in deinen alten Klamotten.”

Ich schlug ihnen vor, dass wir am nächsten Sonntag ja mal sehen könnten.

Am darauffolgenden Sonntag ging ich mit meinem Bruder Antonio in die Kirche. In der Messe waren auch die beiden Söhne meiner Tante Concetta, von denen einer so krank war, dass die Leute munkelten, er habe nicht mehr lange zu leben. Während des Gottesdienstes ging es sehr laut zu, denn viele Kinder waren gekommen. Keiner von uns ging gerne zur Kirche. Wir taten es nur wegen der Schule und der Kommunion. Der Pastor ermahnte uns, still zu sein, doch wir dachten nicht daran, ihm zu gehorchen. Da stieg der Priester vom Altar, kam zwischen die Reihen und verteilte wahllos ein paar Ohrfeigen. Der älteste Sohn von Tante Concetta bekam auch eine ab. Nach der Messe lief ich zur Piazza zu meiner Verabredung.