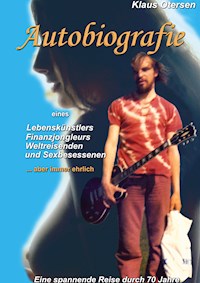

Autobiografie - Erlebnisse eines Lebenskünstlers, Weltreisenden, Finanzjongleurs und Sexbesessenen E-Book

Klaus Otersen

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Lebenskünstler? Finanzjongleur? Weltreisender ohne Geld? Sexbesessen? Von allem ein wenig. Schöne Kindheit, aber 31 mal umgezogen, Sozialempfänger, aber trotzdem ein Musik-und Videostudio aufgebaut, Weltreisen als Seemann und eine 4-jährige Europareise mit dem Fahrrad, Sexbessenen könnte auch stimmen - aber nie bis zur Droge, ohne die es nicht mehr ginge. Viele verschiedene Frauen waren in meinem Leben zu Gast, einige langjährige Beziehungen, aber auch Sexarbeit, z.b. Erotik-Auftritte in einem Sex-Kabarett und als Callboy, als Tantra-Masseur und nicht zuletzt als Puffbesitzer - aber ich will hier nicht allem vorweg greifen. Einfach nur: Lebenskünstler in allen Lebenslagen!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 536

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Namen der Personen in diesem Buch sind existierende, noch lebende oder aber bereits verstorbene Personen. Die Angaben in diesem Buch sind wahrheitsgetreu und authentisch. Lediglich einige Namen wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen geändert.

Die Fotos sind alle aus meinem Archiv, ich besitze die alleinigen Rechte daran.

Covergestaltung: Klaus Otersen

Kurze Einleitung

Das Schwierigste ist immer der Anfang, sagt der Volksmund. Damit hat er unweigerlich recht. Auch in diesem Fall! Ich habe nie zuvor eine Biographie geschrieben, und da taucht dann als erstes natürlich die Frage auf: Ghostwriter oder nicht?

Ich habe lange darüber nachgedacht, und ich finde, derjenige, den das betrifft, sollte sie selbst schreiben (sofern er noch am Leben ist). Dann ist es eine Autobiographie. Das ist ehrlicher, und der Autor kann unmittelbar aus erster Hand alles niederschreiben. Keine Verfälschung durch Denkweisen eines Dritten oder durch Missverständnisse. Außerdem spart es einem armen Autor (wie mir) eine Menge Geld. Das ist doch sicherlich einleuchtend, oder? Ich bin zudem keiner, der sofort einen Bestseller schreibt. Ich habe daher meine eigene, einfache Sprache, nicht geschwollen, nicht geschraubt.

Mag sein, dass der eine oder andere meint: soviel, wie der Autor erlebt hat: das kann doch gar nicht wahr sein. Das ist doch bestimmt ein Spinner, ein Lügner, ein Aufschneider, ein Angeber. Ich bin durch das Erzählen meiner zahlreichen Erlebnisse oder Unternehmungen, die ich hinter mir habe, oft angefeindet worden. Das verbuche ich aber einfach unter Missgunst und Neid. Einer meinte gar, ich müsste schon mindestens hundertvier Jahre alt sein, um das schon zeitlich alles hinzubekommen: Woher er diese Zahl wohl hat? Warum arbeiten die Leute nicht an ihrem eigenen Leben, bevor sie versuchen, andere nieder zu machen? Ich kann solche Gehässigkeit leider nicht nachvollziehen.

Jedenfalls entsprechen alle Worte in diesem Buch der Wahrheit. Das ist mein eigener Anspruch an mich selbst. Es ist nichts geschönt, nichts dazugedichtet, eher noch etwas weggelassen, da ich noch weit mehr erlebt habe, als in dieses Buch passt.

Daher: viel Spaß und Freude mit der vorliegenden Lektüre.

Inhaltsverzeichnis

Teil 1 – Kindheit

Irgendwann wird man geboren

Die ersten Jahre

Bermatingen am Bodensee

Gaushorns schreckliche Jahre

Die Jahre in Tellingstedt

Doktorspiele

Erste Schulhofliebe

Streiche und andere Gemeinheiten

Glimpflich davongekommen

Alles ändert sich

Teil 2 – Jahre der Seefahrt

Der Einstieg in die Seefahrt

Ich muss ein Mann werden

Seemannsleben

Unglücksfälle auf See

Verliebt in Afrika

Die Liebe in Südamerika

Erlebnisse in den USA

Auf dem Woodstock-Festival

Kanada und Große Seen von Nordamerika

Teil 3 – Die Siebziger Jahre

Ein unglaublicher Traum

Telse, meine erste richtige Freundin

Ich werde schwul

Neuanfang im Schwarzwald

Meine Zeit als Callboy

Zum ersten Mal mit dem Fahrrad unterwegs

Meine Zeit in England

Wieder zurück in der Heimat

Die Zeit in Hildesheim

Teil 4 – Europareise mit dem Tandem

Es geht auf eine große Reise

Erika eröffnet mir Ungeheuerliches

Leben wie Filmstars

Es kann nicht sein was nicht sein darf

Vorläufige Endstation

Auf einmal sind wir drei

Wieder geht unser Weg gen Süden

Von Rom bis nach Sizilien

Afrika, wir kommen

Wieder einmal zurück nach Deutschland

Ein neuer Anlauf - zum Dritten

Auf nach Griechenland

Vier Monate auf Kreta

Endgültige Rückkehr nach Deutschland

Teil 5 – Die Achtziger Jahre

Neuorientierung und Puff-Erfahrung in Hamburg

Das Studio wird professionell

Auf einmal bin ich Bordellbesitzer

Teil 6 – Aufbruch in eine neue Zeit

Neuer Start als Filmemacher

Abenteuer Florida

Das Leben geht weiter

Eine neue Liebe – und eine Reisemaus

Meine bisherigen Bücher

Teil 1 - Kindheit

Irgendwann wird man geboren

Die Frage lautet: wie fängt man eine Biografie eigentlich an – mit der Geburt oder mit einer kurzen Zusammenfassung seines Lebens? Ich hab ja noch nie eine geschrieben, könnte mich also nur an anderen Biografien orientieren. Da ich aber bisher keine einzige der zahlreichen derartigen Bücher gelesen habe (mit Ausnahme der englischsprachigen Biografie von Frank Zappa), komme ich auf diesem Weg nicht weiter. Außerdem kupfere ich nicht gern ab. Nachher werde ich womöglich noch von Plagiatsjägern verfolgt…

Logischerweise weiß ich natürlich nichts über meine eigene Geburt, und auch die ersten zwei, drei Lebensjahre blieben so gut wie nicht in meiner Erinnerung.

Ich bin da auf Angaben meiner noch lebenden Mutter angewiesen, die immerhin schon zweiundneunzig Jahre alt ist und natürlich auch vieles nicht mehr so genau weiß. Ich habe daher auch in alten Unterlagen, Geburtsurkunden, Zeugnissen, Briefen und dergleichen recherchiert. Gleichwohl kann ich nicht hundertprozentig ausschließen, dass exakt alle Fakten in diesen ersten Lebensjahren stimmen. Aber zumindest zu neunundneunzig Prozent, denke ich…

Wie alle Menschen bin auch ich selbstverständlich durch Geburt zur Welt gekommen, mich hat keineswegs! der Esel im Galopp verloren, auch wenn mein gesamtes bisheriges Leben diesen Schluss nahe legen könnte. Ich hab so vieles erlebt und gesehen, ich fürchte, da reichen dreihundert Seiten womöglich gar nicht aus. Viel mehr will mir mein Verleger jedoch nicht zugestehen. Eigentlich schade, und auch nicht ganz korrekt: kann ich etwas dafür, dass ich mehr erlebt habe als er?

Ich erblickte das Licht der Welt im schönen Städtchen Villingen im Schwarzwald. Villingen war damals eine Kleinstadt mit rund dreißigtausend Einwohnern und liegt auf halbem Wege zwischen Triberg und Donaueschingen, an der viel gerühmten Schwarzwaldbahn.

Der zwanzigste April 1949 war ein Mittwoch, und immerhin sonnig, wurde mir erzählt. Jedenfalls ein Lichtblick in der schwierigen Nachkriegszeit. Die Geburt selbst war sanft, sie dauerte nicht lange. Laut Aussage meiner Mutter spielte an jenem Tag eine Kapelle im Innenhof des Krankenhauses, direkt vor ihrem Fenster. Also wurde mir die Musik sozusagen schon von Geburt an mit in die Wiege gelegt. Das hatte weit reichende Folgen: aus mir konnte logischerweise nur ein sonniges, kreatives Kerlchen werden.

Meine Mutter, sie heißt Lieselotte, war seit einem halben Jahr von ihrem ersten Ehemann Herbert geschieden. Die Ehe, obwohl nur kurz, war nicht gut. Wie so oft, spielte der Alkohol eine größere Rolle als die Liebe, und bis heute kann ich das nicht wirklich nachvollziehen. Die Liebe ist doch etwas so Herrliches, Inniges, wie kann man sich seine Birne nur mit Alkohol so zuknallen? Da hatte mein Vater nun eine total süße Frau, eben meine Mutter, und dann ließ er sich so gehen…

Man nannte mich Klaus. Ein Allerweltsname, jeder dritte der betagteren Männer trägt den heutzutage. Lieselottchen hatte kurz nach der Scheidung einen neuen Freund gefunden, schon wieder ein Herbert! Diesmal aus Ostpreußen stammend. Da mich der leibliche Vater trotz seiner Alkoholprobleme behalten wollte, kämpfte der neue Papa zusammen mit meiner Mama um das gemeinsame Sorgerecht. In aller Eile heirateten die beiden. Lotte nahm, wie damals üblich, den Namen ihres zweiten Mannes an: Sontowski. Da ich das Kind aus erster Ehe war, behielt ich meinen Namen Hildenbrand. Wie man sieht, war schon der Anfang meines Lebens recht kompliziert.

Der Weg der kleinen Familie war mit vielen Schwierigkeiten gepflastert. In der Nachkriegszeit waren Lebensmittel und viele Notwendigkeiten des täglichen Lebens knapp und entsprechend teuer. Zeitweise ging meine Mutter bei fremden Leuten die Wohnung putzen, um uns über die Runden zu bringen. Herbert war, wie viele Leute damals, arbeitslos, hatte jedoch Glück. Er bekam nicht lange nach ihrem Kennenlernen eine Stelle in der Villinger Ziegelei, einem Betrieb am nördlichen Rand der Stadt. Mitten im Zweiten Weltkrieg war er als junger Bub in einem Planwagen mit dem Großen Treck über die zugefrorene Memel aus Ostpreußen geflüchtet. Er hatte seinen Gesellenbrief als Maschinenschlosser mit Bravour bestanden und bekam dadurch den begehrten Arbeitsplatz. Später traf das Glück auch meine Mutter. Sie fand einen Job in den Fichterwerken, eine Uhrenfabrik in Villingen, die heute leider nicht mehr existiert. Damit waren zumindest die größten finanziellen Probleme erst mal aus der Welt.

Meine Oma mütterlicherseits, Frau Anna Riehle, lebte mit uns zusammen in einer kleinen Wohnung in der Niederen Straße, mitten in der Altstadt. Sie war eine wundervolle, sehr sympathische und menschliche Frau, für mich die hauptsächlichste Bezugsperson meiner ersten Lebensjahre. Leider starb sie viel zu früh mit nur siebenundsiebzig Jahren an Magenkrebs.

Ich war erst ein Vierteljahr alt, als es für mich bereits auf Leben und Tod ging. Eine sehr schwere Magen und Darm-Infektion bescherte mir volle drei Monate Klinikaufenthalt. Immerhin habe ich diese Krankheit überlebt. Seitdem – warum auch immer – besitze ich einen sehr robusten Magen. Ich glaube, ich könnte mich sogar ohne Bedenken von rostigen Nägeln ernähren… Nie wieder hatte ich je mit meinem Verdauungsapparat zu tun.

Meine ersten bewussten Erinnerungen reichen bis in das Alter von zwei Jahren zurück. Ganz deutlich steht mir da eine Szene vor Augen, in der ich vor einem mit tiefem Schnee bedeckten Auto stehe, irgendwo in der Südstadt.

Besonders kann ich mich dabei an die blöde Schnur erinnern, die durch meine beiden Ärmel lief und die Handschuhe miteinander verband. Das war zwar sehr unbequem für mich, verhinderte aber wirkungsvoll, dass ich ständig meine Handschuhe verlor. Diese Kleinigkeit war wohl irgendwie wichtig für mich, sonst hätte ich sie bestimmt nicht so lange in meinem Gehirn gespeichert. Unglaublich, an was man sich alles erinnert, wenn man auf eine Zeitreise in die Vergangenheit geht.

Das nächste, woran ich mich erinnere, sind rote und gelbe Bonbons. In Villingen heißen solche Süßigkeiten Malzer. Ich saß auf dem Boden eines Zugabteils, auf der Fahrt von Villingen nach St. Georgen, wo Tante Mina lebte. Ihren richtigen Namen weiß ich heute leider nicht mehr. Ich erhielt abwechselnd rote und gelbe Malzer, habe die sehr gern gelutscht, manchmal aber auch zerbissen: mich faszinierte das Knirschen der Zähne, wenn ich die Bonbons mit Macht zerkleinerte. Sogar an den Geschmack kann ich mich noch erinnern. Damals war ich ungefähr vier Jahre alt. Ich erinnere mich außerdem noch deutlich an die dichten, grauschwarzen Wolken der Dampflokomotive, die an den Abteilfenstern vorbeihuschten. Seinerzeit war es noch möglich, die Fenster im Zug zu öffnen, so dass ich hinausgucken und meine Nase in den Dampf halten konnte. Für mich als Kind eine herrliche Sache.

Die ersten vier Jahre wuchs ich, wie schon erwähnt, bei meiner Oma auf. Ihre Wohnung, im ersten Stock gelegen und mit etwa siebzig Quadratmetern nicht besonders groß, war eine Art Schlauch, den man von einem Ende zum anderen hindurch marschieren musste, um in die einzelnen Räume zu gelangen. Alle Zimmer waren sehr klein, wie auf einer Perlenschnur aufgereiht und gingen ineinander über. Wenn man vom Treppenhaus hereinkam stand man schon direkt im Wohnzimmer. Einen Flur gab es nicht. Durch den Wohnraum gelangte man in das Schlafzimmer der Eltern, und im Anschluss daran in die kleine Küche, den für mich damals schönsten Platz. Daran anschließend befand sich ein weiteres Zimmer, in dem ich mit meinen Eltern lebte. Es folgte ein winziger Abstellraum, den es ebenfalls zu passieren galt, um schließlich als letztes zu unserem Klo mit Waschbecken zu kommen. Ein richtiges Badezimmer hatte meine Oma nicht. Das Haus, schon aus dem vorigen Jahrhundert stammend, gehörte zu Villingens Stadtkern und steht heute unter Denkmalschutz.

Bis auf Wohnzimmer und Küche waren sämtliche Räume unbeheizt. Ich erinnere mich daran, dass vor allem im Winter die Toilette eiskalt war. Außerdem zog es dort ganz erbärmlich; es war ein einfaches Plumpsklosett. Man saß direkt über dem zirka dreißig Zentimeter großen Loch, das über ein braunes Keramikrohr unmittelbar zur Güllegrube weit unter dem Haus führte. Was da hineinfiel war für immer verschwunden, leider einmal auch eine Halskette meiner Oma. Für mich als kleines Kind war es extrem gefährlich, ich hätte ja durch das Rohr direkt in den Tod sausen können. Daher durfte ich in der ersten Zeit nur in Obhut eines Erwachsenen auf die Toilette gehen. Klar, dass der Weg aufs stille Örtchen für alle natürlich durch unser Zimmer führte. Damals eine Normalität in vielen Wohnungen, heute sicherlich undenkbar.

Die Jahre in der Wohnung meiner Oma waren eine wunderschöne Zeit, an die ich oft und gern zurückdenke. Lieb, gütig und einfühlsam, war sie stets für mich da, sorgte sich um mich, zeigte und lehrte mich Fingerspiele, las mir geduldig Geschichten vor oder bastelte Figuren aus Papier. Einen Fernseher gab es damals nicht, auch kein Telefon. Wir hatten halt gerade so genug zum Leben, für Luxus reichten die Moneten nicht. Ich denke, dadurch war es auch eine viel intensivere Zeit des Zusammenlebens.

Interessant war der Innenhof, der zum Haus gehörte. Eigentlich lag der hinter dem Gebäude, nur durch Zäune und Schuppen von weiteren angrenzenden Häusern abgetrennt. Bevor man die alte hölzerne Treppe mit dem glänzenden Handlauf zu Omas Wohnung im ersten Stock hinaufstieg, führte links im Erdgeschoß ein schmaler Gang an der Treppe vorbei durchs gepflasterte Parterre, der einzige Zugang auf den Hof. Hier schien die Zeit stehen geblieben zu sein. Alte Gemäuer, sicher schon weit vor dem zwanzigsten Jahrhundert erbaut, teilweise zerstört durch die beiden Weltkriege, bildeten die natürliche Grenze des Grundstücks. Ein schmaler, kaum zwei Meter breiter Garten war entlang der Südseite des Hauses gebaut, in dem Petersilie, Schnittlauch, Erbsen und allerlei andere Pflanzen wuchsen.

Eines Tages hob ich aus lauter Neugier und viel Mühe eine schwere, eiserne Deckelplatte, die eine fast metergroße Öffnung bedeckte, weg. Das war fatal. In meinem Ungeschick fiel ich in das Loch und steckte buchstäblich bis zum Hals im wahrsten Sinn des Wortes in der Scheiße. Ich war in die Güllegrube gefallen, in der die gesamten Fäkalien unseres Hauses gesammelt wurden. Der Schreck meiner Oma war naturgemäß riesig. Ich hätte leicht ertrinken können, wenn ich mich nicht zufällig am Rand festgehalten hätte. Aber auch so war es für sie eine gewaltige, Ekel erregende Sauerei, mich in Panik zusammen mit dem Onkel aus dem Loch zu ziehen und anschließend gehörig zu reinigen. Ich vermute aber, dass ihr der Gestank in diesem Moment völlig egal war. Sie war einfach froh, dass ich nicht zu Tode kam. Noch heute habe ich diesen scharfen Gestank in der Nase, wenn ich im Grünen über die Felder spaziere und einen Güllewagen sehe. Wenn ich an das Krankenhaus denke, in dem ich schon im ersten Vierteljahr meines Lebens schwer krank lag, war dies bereits das zweite Mal, wo ich dem Tod von der Schippe sprang. Und das in meinen jungen Jahren!

Im Innenhof machte ich auch meine ersten Versuche mit einem winzigen Dreirad, das mir mein Vater geschenkt hatte. Fernab von jeglichem Verkehr, konnte ich mich dort unbeaufsichtigt bewegen. Auch das Motorrad meines Onkels hatte dort seinen Platz, wenn er damit nicht gerade durch die Gegend fuhr. Ein herrlicher Spielplatz für mich.

Ich habe ziemlich viele Erinnerungen an diese Zeit, kann sie aber zeitlich nicht immer richtig zuordnen, da ich während der ersten vier Lebensjahre zwar zeitweise bei der Oma wohnte, parallel aber auch immer wieder in der Werkswohnung einer Ziegelei am Ortsrand von Villingen. Dorthin waren meine Eltern gezogen, nachdem mein Vater eine Anstellung in diesem Werk bekommen hatte. Oft war ich draußen in der Ziegelei zu Hause bei meinen Eltern, und dann wieder wochenweise bei meiner Oma.

Die ersten Jahre

Die Werkswohnung meiner Eltern lag in einem kleinen Reihenhaus, ungefähr fünf Meter unterhalb der Ausfallstraße ins Ifängle, einem späteren Ortsteil von Villingen. Hinter dem Haus befand sich eine wunderschöne, richtig naturbelassene Wiese mit vielen Blumen und einem kleinen Rinnsal, das, aus Norden kommend, weiter südlich in die Brigach floss, einem größeren Bach, der sich mitten durch Villingen schlängelt und einer der zwei Quellflüsse der Donau darstellt.

Sehr gerne denke ich an dieses Idyll zurück. In einer kleinen Ecke am Rand der Wiese befand sich eine große Sandkiste. Darin baute ich mir eine Mulde und begann Raupen zu fangen, die ich in die Mulde hineinsetzte, um sie zu beobachten. Ich erfreute mich daran, dass sie zwar die kleine Steigung bis zum Rand schafften, dann aber immer wieder zurück rutschten. So konnten sie mir nicht entwischen. Am nahen Hang zur Straße hinauf lebten neben allerlei Käfern und Heuschrecken jede Menge Eidechsen. Sie waren flink und sehr schwer zu fangen. Konnte ich dann wirklich einmal eine festhalten können, verlor sie unglücklicherweise stets ihren Schwanz und entwich dadurch meinen Fingern. Das tat mir dann jedes Mal leid. Diese Wiese samt Umgebung war ein wunderbares Paradies, eine richtig heile Welt.

Etwa zur gleichen Zeit kam ich in den Kindergarten. Aufgrund meiner speziellen Vorliebe für allerlei Getier, vor allem Ameisen, Würmern und Raupen, galt ich als tierlieb, und mir wurde prophezeit, ich würde später bestimmt mal ein berühmter Tierforscher werden. Das erwies sich allerdings als Irrtum. Wenn die damals schon gewusst hätten, wie ich mich entwickelte…

Das Bächlein hinter der Wiese war wirklich klein, vielleicht einen dreiviertel Meter breit und nur knöcheltief. Ringsumher dick eingebettet in üppiger, hoch gewachsener Wiese und allerlei Buschwerk, durch das ein natürliches Ufer entstand. Eines Tages entdeckte ich dort eine vermeintlich leere Konservendose. Als ich sie neugierig aus dem Wasser ziehen wollte, huschte irgendetwas blitzschnell heraus. Es war ein kleiner Fisch, aber ich erschrak derart, dass ich mich eine ganze Woche lang nicht mehr ans Ufer traute. Fische in diesem winzigem Gewässer: damals war die Natur wirklich noch in Ordnung!

Bei meiner Oma hatte ich, wie meistens in den Familien, mehr Freiheiten als bei meinen Eltern. Ich musste zwar, wie bei uns früher üblich, auch bei ihr um sieben im Bett sein, aber wenn es mal acht wurde, war es auch nicht so tragisch. Immerhin gab es kein Fernsehgerät, dafür spielten wir “Fang den Hut, Siebzehn und vier, Rommee und andere Spiele.

Auf dem gleichen Stockwerk nebenan lebte eine Nachbarin mit ihren zwei erwachsenen Töchtern, Ilse und Ingrid, die mich abgöttisch liebten und bemutterten. Ingrid war dabei meine Favoritin, eine sehr natürliche Frau, während Sylvia immer sehr gepflegt und oft stark geschminkt herumlief. Den ständigen Parfümgeruch konnte ich nicht leiden. Viele weitere Menschen gehörten zu meinem Bekanntenkreis. Da gab es zum Beispiel zwei Onkel. Siegfried, der jüngere, war herrisch, hochnäsig und mir irgendwie nie ganz geheuer. Vor allem schickte er mich täglich zu einem Kiosk beim Bahnhof, um für ihn Orangen oder Zigaretten zu holen, einen Gang, den ich zunehmend hasste. Seine Frau dagegen war eine sehr eingebildete, ebenfalls stark geschminkte und ständig penetrant nach Parfüm duftende Frau. Heiner hingegen, mein Lieblingsonkel, war ein feiner Mensch. Ich durfte oft kurze Strecken vor ihm auf dem Tank seines Motorrads mitfahren, er unterstützte mich, wo er konnte und beschenkte mich ständig mit Kleinigkeiten, vorzugsweise Schokolade und anderem Naschkram. Er war es, der mich sogar gegen meinen Vater verteidigte, wenn ich mal etwas ausgefressen hatte. Diese ganzen Jahre waren für mich entscheidend. Ich hatte eine wirkliche „Heile-Welt-Kindheit“, bekam eine Menge Liebe geschenkt und wuchs gut behütet auf.

Kurz vor meinem vierten Geburtstag gab es Familienzuwachs. Meine Schwester Roswitha wurde am sechsten März geboren, die erste von insgesamt vier Geschwistern. Ab da änderte sich vieles. Plötzlich war ich nicht mehr der Mittelpunkt der Familie, es gab da noch jemanden, der die wenige Zeit, die meinen Eltern neben ihrer Arbeit blieb, beanspruchte. Als meine Mutter damals sagte ich bekäme ein Schwesterchen freute ich mich riesig. Als das kleine Würmchen dann endlich da war und nachts immer nach Mama schrie, ich dafür im Gegenzug weniger Mama bekam, fand ich es nicht mehr so toll.

Aus dieser Zeit sind mir auch noch Eisblumen im Gedächtnis geblieben, die sich im Winter stets an den Fensterscheiben bildeten. Etwas, das ich in den letzten vierzig Jahren überhaupt nicht mehr sah. Es machte Spaß, sie mit dem Fingernagel Stück für Stück vom Fenster abzukratzen, auch wenn meine Mutter dann immer schimpfte. Sie hatte wohl Angst, dass ich die Scheiben zerkratze oder sie durch die Kälte platzten.

Komisch, man erinnert sich bruchstückhaft an so viele Kleinigkeiten, wenn man mal etwas mehr in die Tiefe seiner Erinnerungen geht. Bei Recherchen zu meiner Kindheit fielen mir Tausende Erlebnisse ein. Zum Beispiel die Sache mit dem Autounfall. Es war Winter, und ich rodelte oft mit meinem Schlitten den kleinen Abhang zum Haus hinunter. Das waren nur etwa fünf Meter, ideal für ein kleines Kind wie mich. Allerdings war der Abhang auch ein Teil der Böschung der Landstraße nach Norden, aus Villingen hinaus. Das heißt, einerseits ging es vom Abhang hinunter ans Haus, hinter mir dagegen, nach einem Meter ebener Straßenbegrünung, auf die Fahrbahn. Auf diesem Stück Rasen stand ich vor der Abfahrt mit meinem Schlitten. Einmal jedoch rutschte ich, aus Versehen statt zum Haus hinunter, rückwärts auf die Straße, direkt vor ein heran fahrendes Auto. Damals waren die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge zum Glück bei weitem noch nicht so hoch wie heute, man fuhr gemütliche dreißig bis vierzig Stundenkilometer. So passierte nicht viel. Der Fahrer konnte noch abbremsen, das Auto schubste mich mit mäßiger Geschwindigkeit auf die Straße. Ich bekam zwar einen ziemlichen Schlag gegen meinen Rücken, war aber ansonsten unverletzt. Dafür wurde meine Mutter kreidebleich, als sie das von ihrem Fenster aus mit ansehen musste. Seit diesem Tag war das Hang-Rodeln verboten.

Ersatzweise hat mein Vater kurz danach eine Schaukel an das Haus gebaut. Als gelernter Maschinenschlosser war das für ihn kein Problem, und diese Schaukel entschädigte mich über viele Jahre hinweg.

Während dieser Zeit, als mein Vater in der Ziegelei arbeite-te; ich war ungefähr fünf Jahre alt, fuhr er immer mit der kleinen Ziegelei-Feldbahn in die Lehmgrube im Ifängle, etwa einen Kilometer entfernt. Da durfte ich hin und wieder mitfahren. Die Schmalspur führte auf wackligen Bohlen neben der Landstraße entlang und überquerte auf einer abenteuerlichen Behelfsbrücke den kleinen Bach, der an unserem Haus vorbei floss. Das war stets eine Sensation für mich, wenn wir langsam darüber hinwegzockelten und ich die Räder nicht mehr sehen konnte, wohl aber den kleinen Bach unter uns. Die Schienen waren direkt auf hölzernen Balken verlegt, mit Luftspalten dazwischen. So konnte man auf der Brücke das Wasser zwischen den Schienen sehen.

Hin und wieder entgleiste einer der Waggons auf freier Strecke. Dann stieg mein Vater von der Lok, und mit einer stabilen Eisenstange, die zum Inventar der Feldbahn gehörte, hebelte er die Lore wieder zurück auf das Gleis. Manchmal, wenn die Lok das Gewicht der Waggons auf der leicht abschüssigen Strecke nicht mehr abbremsen konnte, sprang er, während der zugegeben langsamen Geschwindigkeit, herunter und schob die Stange zwischen die Räder, damit diese blockierten und so den Zug abbremsten. Das alles war immer sehr abenteuerlich. Aufgrund der nicht ganz ungefährlichen Tour durfte ich leider nicht täglich mitfahren. Entsprechend groß war dann aber jedes Mal meine Freude, wenn mein Vater sagte: „Komm mit!“

Gegenüber der Ziegelei gab es ebenfalls eine alte Lehmgrube, die aber nicht mehr ergiebig genug zum Abbauen war und daher aufgegeben wurde. Für uns Kinder natürlich ein idealer Spielplatz. Manchmal fanden wir kleine Lehmklumpen, die wir mit nach Hause brachten und daraus wunderliche Figuren, winzige Häuschen oder an-dere Teile formten. Mein Vater nahm diese „Kunstwerke“ dann gewöhnlich mit in die Ziegelei und brannte sie für uns im dortigen Ofen. Meist sahen wir nach dem Spielen aus wie gelbe Lehm-Ungeheuer. Mutti schalt uns dann immer aus, denn es war viel Arbeit für sie, den Lehm wieder aus den Klamotten zu waschen.

Eines Tages waren wir wieder einmal in besagter Lehmgrube, als plötzlich ein fremder Mann dort auftauchte und mich ansprach. Ich hielt mich gerade ein paar Meter von meinen anderen Freunden entfernt auf.

„Hast Du schon mal gefickt?“

Ich war knapp fünf Jahre alt und wusste natürlich nicht, was er meinte, aber ich antwortete einfach mit ja. Danach verschwand er wieder. Als ich das später meiner Mutter erzählte, fiel sie fast in Ohnmacht. Als erstes wurde die Grube für mich verboten. Später kam dann die Polizei und fragte mich noch mal genau, was der Mann sagte und wie er aussah. Das war komisch, der Mann hatte mir doch gar nichts getan. Erst viel später begriff ich die ganze Tragweite. Ich weiß heute nicht mehr, wie die Sache damals ausging, aber der Satz blieb mir irgendwie im Gedächtnis haften. Das war als Kind wohl meine erste Berührung mit irgendetwas Sexuellem. Noch heute ist meine Mutter froh, dass damals nichts weiter passierte und der fremde Mann auch nicht wieder auftauchte.

Das Foto nebenan zeigt eines der wenigen Bilder mit meiner Lieblingsoma und meiner kleinen Schwester. Ich war damals sechs Jahre alt. Rückblickend muss ich sagen, dass diese Jahre mich für mein weiteres Leben geprägt haben. Es war eine andere Zeit, viel menschlicher, als sie heute ist, mit wesentlich mehr Zuwendung seitens der Eltern. Aber auch viel überschaubarer. Es gab keine Handys, kein Fernsehen, nicht mal Kofferradios. Wir spielten mit dem was wir hatten oder fanden, und wir vermissten nichts. Speziell die Wiese hinter dem Haus war meine Welt, die Sandkiste mit den Raupen und Würmern, dem kleinen Bach und halt die zwei Zimmer, die wir insgesamt im Haus hatten.

Wenn ich es recht bedenke, habe ich doch sehr viel aus jener Zeit behalten. Da war auch ein Nachmittag, als ich draußen im Gras spielte und meine Schwester Roswitha mit ihren knapp zwei Jahren im Haus am offenen Fenster spielte. Irgendwann krabbelte sie leichtsinnig auf die niedrige Fensterbank und fiel hinter dem Haus zwei Meter tief ins – nein, leider nicht ins weiche Gras, sondern in meterhohe Brennnesseln, die dort haufenweise wuchsen. Ein markerschütternder Schrei ertönte, und meine Mutter kam in einem Affenzahn aus dem Haus geflitzt. Rosi hatte sich zum Glück zwar nicht verletzt, aber sie war über und über mit roten Flecken übersät, verursacht durch die Brennnesseln. Obwohl ich noch so klein war, tat sie mir ehrlich leid.

Noch eine Sache fällt mir ein. Hin und wieder regnete es stärker als sonst, und dann schwoll der kleine Bach hinter dem Haus an, trat über seine Ufer und überflutete die schöne Blumenwiese. Mit Peter, einem Freund von nebenan, war ich just zu dieser Zeit unterwegs, nördlich der Brücke. Dahinter stand die Wiese etwa achtzig Meter breit unter Wasser. Man konnte das schmale Bächlein nicht mehr erkennen. Wir wateten mutig über die vom Wasser bedeckte Wiese in Richtung Bach, aber zum Glück nicht weit genug. Wir konnten damals alle nicht schwimmen, und ich bin mir sicher, wir wären ertrunken, wenn wir aus Versehen, statt auf der Wiese zu bleiben, plötzlich ins Bachbett gerieten, rund einen halben Meter tiefer als die Wiese. Davon haben wir unseren Eltern wohlweislich nie etwas erzählt.

Normalerweise wurde man Mitte der fünfziger Jahre mit Beginn des sechsten Lebensjahres eingeschult. Die Schulzeit begann damals noch im Frühjahr. Da ich am zwanzigsten April geboren war, schulte man mich ein Jahr später ein, was mir heute als Privileg vorkommt. Ich durfte meine Kindheit ein volles Jahr länger genießen als andere. Durch die spätere Einschulung schon etwas älter und reifer, hatte ich von Beginn an exzellente Noten. Ich war von Anfang an der Klassenbeste.

Mit der Einschulung lernte ich Horst kennen, der mir ein guter Freund wurde und mich viele Jahre meines Lebens treu begleitete. Solange wir noch in Villingen lebten, waren wir fast täglich zusammen. Er wohnte damals nur einen Steinwurf weit in der Mönchsweiler Straße, keine fünf Minuten Fußweg entfernt. Nach der Schule trafen wir uns fast täglich mit anderen Jungs in einem Park nahe der Brigach, direkt neben der weltbekannten Uhrenfabrik Kienzle. Auch die existiert heute leider nicht mehr. Auf einer Bank tausch-ten wir unsere gegenseitigen Hausaufgaben aus und schrie-ben natürlich auch voneinander ab. Da mir die Mathematik leicht fiel hatte ich stets die Aufgabe, die Rechnungen zu lösen, während Horst das Deutsch erledigte. Er war Spezialist für gute Aufsätze.

Die Brigach ist einer der Quellflüsse der Donau und führt mitten durch das Villinger Stadtgebiet. Dieser Bach hatte es uns angetan. Fast in jeder freien Minute hielten wir uns irgendwo am Ufer auf, wanderten bis weit vor die Stadt am Bach entlang. Zu dieser Zeit gründeten wir als Kinder auch das „hochwissenschaftliche“ „Brigachforschungs-Institut“.

Im Wesentlichen bestand unsere so genannte „Forschung“ aus der Zählung der Anzahl diverser Abwasserröhren, die da und dort in den Fluss mündeten, und deren Untersuchung. In die größeren krabbelten wir oft sogar ziemlich weit hinein. Nicht auszudenken, was da alles hätte passieren können. Kinder in dem Alter sind nun aber mal unbedarft. Wir hörten zwar immer nur ein Donnerwetter, wenn wir abgerissen, schmutzig und manchmal ziemlich stinkend nach Hause kamen, aber das hielt uns nicht von unseren Streifzügen ab.

Ein beliebtes Spiel war auch „Dampfschnuppern“. Damals gab es fast nur Dampflokomotiven. Rund dreihundert Meter vom Bahnhof entfernt führte eine Straßenbrücke über sämtliche Gleise hinweg. Wenn nun ein Zug in den Bahnhof einlief und wir in der Nähe waren, rannten wir nach Kräften hinauf zur Brücke. Dort stellten wir uns dann in den Dampf der Lokomotiven, während sie die Brücke unter unseren Füßen passierten. Das machte einen Heidenspaß, vor allem, wenn die Loks aus dem Bahnhof in Richtung Offenburg starteten, also unsere Richtung nahmen. Beim Anfahren bliesen sie dann besonders viel Dampf aus dem Schornstein. Folgte man der Straße weiter, gelangte man an den Stadtrand in Richtung Schwenningen. Damals waren Villingen und Schwenningen noch völlig getrennte Städte, nur rund fünf Kilometer auseinander. Wenige hundert Meter vom Bahnhof entfernt durchquerte die Bundesstrasse ein kleines Wäldchen mit einem darin stehenden, dreißig Meter hohen eisernen Aussichtsturm. Dieser war sehr oft unser Ziel.

Eines Tages jedoch, es wurde bereits dunkel, sahen wir einen älteren Mann von weitem auf uns zukommen. In panischer Angst flohen wir den Hang hinunter. Wir hatten am Tag zuvor gehört, dass ein Mörder in unserer Gegend gesichtet wurde und rannten um unser Leben. Viel später mussten wir herzlich darüber lachen. Höchstwahrscheinlich war das nur ein harmloser Spaziergänger, der uns zufällig entgegenkam. Aber als Kind weiß man ja nie… Nach diesem Erlebnis hatten wir jedoch stets ein mulmiges Gefühl, wenn wir uns in Richtung Aussichtsturm bewegten. Wirklich davon abgehalten hat es uns allerdings nie.

Mit sieben Jahren erlernte ich das Fahrradfahren. Mutters Vehikel war zwar ein wenig zu groß, aber in den Pedalen stehend klappte es ganz gut. Nun vergrößerte es meinen Radius. Zahlreiche Wälder rund um Villingen, zum Beispiel auch der Uhustein, waren nun leicht erreichbar.

Der Uhustein nahm dabei eine besondere Stellung ein. Das ganze Gelände ist sehr gebirgig, wenn auch flach. Der Uhustein selbst ist ein Fels, den wir gut erklettern konnten, etwa fünfzehn bis zwanzig Meter hoch. Für uns Kinder war das schon ein richtiges Gebirge. Am Fuß gab es einen kleinen Gang in den Berg hinein, nur vielleicht vier oder fünf Meter, aber für uns war es eine fantastische Höhle. Es hieß, dass früher von hier aus ein unterirdischer Gang bis ins Villinger Münster oder in eines der Klöster führte. In der Mitte sollte sich ein unterirdischer See befinden. Nachprüfen konnte ich das nie, weiß nicht, ob es stimmt oder es sich nur um eine Sage handelte, aber das machte den Gang für uns Kinder ziemlich abenteuerlich. Wir trauten uns auch immer nur einen oder zwei Meter hinein, es wurde dann schnell finster. Am Ende des Stollens blinkte es golden, daher vermuteten wir dort einen Schatz und auch Geister, die diesen Schatz bewachten, also lieber nicht weiter nachforschen. Natürlich war es kein Schatz. Irgendwer erzählte uns später einmal, dass dort nur eine größere Blechdose herumlag und das Licht von der Straße widerspiegelte. Aber die Phantasie gedieh in unserem Alter überaus prächtig.

Es gab aber auch andere Zeiten. Mit fünf hatte ich heftige Bauchschmerzen und musste ins Krankenhaus, wo mir der Blinddarm entfernt wurde. Das war zwar nicht weiter schlimm, aber die vierzehn Tage in der Klinik waren äußerst langweilig. Ein anderes Mal griff ich mit sechs Jahren ins Portemonnaie meiner Mutter und stibitzte fünfzig Pfennig, um mir Süßigkeiten zu kaufen. Als Folge des kleinen Diebstahls, der natürlich sofort bemerkt wurde, bekam ich so heftig eins auf die Finger, dass ich seitdem nie wieder etwas wegnahm, das mir nicht gehörte. Ich denke auch heute noch, dass es gut und gerecht war, und empfinde das keineswegs als Prügelstrafe, sondern als wohlverdienten Denkzettel.

Ein weiteres seltsames „Erlebnis“ hatte ich ebenfalls im Alter von sechs, als ich von einem meiner vielen Streifzüge aus der Stadt zurückkam. Ein fremder Mann saß bei uns im Wohnzimmer. Ich hatte ihn nie zuvor gesehen und wusste nicht, wer er war, und warum er dort alleine herumsaß. Meine Oma war zwei Räume weiter in der Küche und kümmerte sich nicht um den Besucher. Vielleicht wusste sie nicht einmal, dass sich da jemand in der Wohnung aufhielt. Ich vermutete, dass er irgendwie zu einer unserer weitläufigeren Verwandtschaft gehörte, hätte mir sonst seine Anwesenheit nicht weiter erklären können.

Dieser Mann zeigte mir etwas rosafarbenes, das aus seiner Hose herausragte. Leise fragte er mich, ob ich das schon mal gesehen hätte und vielleicht mal anfassen wolle. Neugierig, aber auch ängstlich wegen der ungewöhnlichen Situation, griff ich danach. Es fühlte sich warm und weich an, und kurz danach auch feucht. In diesem Moment ertönte die Stimme meiner Oma, und der Mann schubste mich hastig zur Küche. Ich verstand das nicht und wollte meine Oma rufen, aber da erhob sich der Fremde auch schon und verließ die Wohnung. Es wurde nie geklärt, wer dieser Mann war und wie er in die Wohnung kam. Viel später erst wurde mir bewusst, dass ich wahrscheinlich Opfer eines Missbrauchs wurde. Allerdings fand ich es damals, außer der etwas seltsamen Art der Begegnung, nicht weiter schlimm. Immerhin habe ich es nicht vergessen.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Schülern waren die ersten zwei Jahre in der Schule für mich eine wunderbare Zeit. Ich ging sehr gern zur Schule, hatte fast nur Einser in den Zeugnissen. Das ging soweit, dass ich einmal weinte, weil ich bei einer Mathematikarbeit nur eine Zwei nach Hause brachte. Meine Mutter tröstete mich zwar, das sei doch immer noch sehr gut, aber mich persönlich ärgerte das gewaltig. Meine Zeugnisse der ersten zwei Schulklassen wiesen tatsächlich ausschließlich Einsen auf.

Ich erinnere mich hauptsächlich an zwei meiner damaligen Klassenlehrer. Die beiden konnten verschiedener nicht sein. Lehrer Renz war fast zwei Meter groß und ging immer leicht gebückt. Das trug ihm den Spitznamen „Krumme Banane“ ein, was er wohl wusste, ihn aber nicht ärgerte. Herr Renz war ein fantastischer Lehrer, nett und immer freundlich, hatte Verständnis für jeden und ließ sich mit einzelnen Schülern auch gerne mal Zeit. 1956 gab es noch die Prügelstrafe an unserer Schule. Lehrer Renz machte jedoch niemals Gebrauch davon, durch seine Autorität und Beliebtheit bei den Schülern waren Strafen so gut wie unnötig.

Ganz anders bei unserem Fräulein Ohnmacht. Die hieß tatsächlich so, war bereits in den Fünfzigern und schien eine verknöcherte, verbitterte, alte Jungfer zu sein. Obwohl ich eigentlich gerne in die Schule ging, hatte sie dennoch ständig etwas an mir auszusetzen, und ich mochte sie nicht.

An irgendeinem Tag trieb sie es dann endgültig auf die Spitze. Obwohl ich mir auch im Nachhinein keiner Schuld bewusst bin, gab sie mir im Verlauf eines Donnerwetters (für was?) eine saftige Ohrfeige. Nun gab es zwar noch die Prügelstrafe, man musste sich zum Beispiel über die vordere Bank beugen und bekam dann mit dem Rohrstock ein paar Hiebe auf den Allerwertesten. Ohrfeigen waren meines Wissens aber auch damals schon tabu. Mir schwirrte der Kopf wegen der ungerechten Strafe. Mit einem Ruck erhob ich mich - und schlug mit aller Macht zurück, gab ihr eine saftige Ohrfeige in das grinsende Gesicht. Sofort erschrak ich selbst über meine Tat, gleichzeitig fühlte ich aber eine tiefe Genugtuung. Fräulein Ohnmacht hingegen blieb der Mund sekundenlang offen. Dann fing sie fürchterlich an zu kreischen und rauschte ab ins Direktorenzimmer.

Die ganze Klasse kicherte, die war natürlich auf meiner Seite. Ich dagegen bekam es mit der Angst zu tun. Was geschah jetzt? Musste ich nun die Schule verlassen? Meine Handflächen waren nass vor Aufregung, und ich sehe die Szene auch heute noch genau vor mir. Aber nichts dergleichen passierte. Die verhasste Lehrerin kam nicht wieder, ein anderer Kollege betrat kurze Zeit später den Raum und unterrichtete weiter, als wäre nichts geschehen.

Als ich nach Schulschluss zu Hause ankam, wartete meine Mutter schon auf mich. Sie war bereits informiert worden, und unter Tränen und Angst erzählte ich ihr, wie alles gekommen war, auch dass ich zurückgeschlagen hatte. „Fräulein Ohnmacht hatte überhaupt keinen Grund, mir so eine Ohrfeige zu geben“. Sie nickte nur und sagte, dass sie das schon wieder richten würde. Am nächsten Tag wurden meine Eltern zum Rapport in die Schule bestellt und dort kam alles zur Sprache. Schließlich stellte sich heraus, dass die Lehrerin sich tatsächlich ungerecht verhalten hatte. Es gab eine Entschuldigung seitens der Schule, Fräulein Ohnmacht musste mir gar noch die Hand reichen. Aber es hatte noch eine weitere Konsequenz. Von diesem Tage an wurde die Prügelstrafe, zumindest an unserer Schule, abgeschafft. Ehrlich gesagt, bin ich noch heute stolz darauf, dass ich der Anlass dazu war.

Villingen ist eine Narrenhochburg und weithin bekannt für seinen Karneval, hier als Fasnacht oder kurz Fasnet bezeichnet. Mehrstündige Fasnachtsumzüge lockten die Menschenmassen von nah und fern an. Natürlich war es meistens saukalt, es fand ja im Februar statt. Trotzdem holte man sich gern kalte Hände und Finger, wenn die bunten Villinger Narros, die Wueschte, die Klonkigilde, die Katzenmusik oder der Butzesel unterwegs waren. Mich persönlich haben besonders die vielen Marschkapellen und Musikzüge des Dienstagumzugs fasziniert. Die Trommeln übten schon immer einen eigenartigen Reiz auf mich aus, vielleicht bin ich deswegen später als erstes in meiner Musikkarriere zum Schlagzeug gekommen, außer meiner Mundharmonika. Im Alter von fünfzehn Jahren spielte ich auch im Tellingstedter Spielmannszug in Schleswig-Holstein die Querflöte.

Ich erinnere mich noch genau an die Trommler, die während der Fasnet morgens um fünf auf Blecheimern einen Höllenlärm veranstalteten und damit die ganze Stadt weckten. Gebannt lugte ich dann immer aus dem Fenster, um den blauweiß gekleideten Gesellen zuzusehen. Das waren die Klonkis. Im Alter von sechs habe ich dann selbst einmal an einem Umzug teilgenommen. Meine Oma verkleidete mich als Mariechen, steckte mich in ein Kleid und malte mir rote Bäckchen ins Gesicht. Nach dem dreistündigen Umzug war ich allerdings total geschafft.

Villingen ist eine herrliche Stadt. Als Luftkurort ausgezeichnet, ist sie eingebettet in eine sanft hügelige Landschaft mit tiefen Wäldern ringsumher. Eine alte Stadtmauer mit vielen Türmen reicht fast um das gesamte Zentrum. Meine Eltern liebten es, den Schwarzwald mit zunächst einem uralten Lloyd, später mit einem kleinen Fiat sechshundert zu bereisen, Spaziergänge zum Uhustein oder nach Tannheim gehörten ebenfalls dazu. Für mich war das ein ständiger Horror. Mir wurde beim Autofahren meist fürchterlich schlecht, und ich mich dann oft übergeben.

Irgendwann zu Ostern bekam ich mal ein kleines Kinder-Wägelchen, das ich stolz mit mir führte. Ich erinnere mich noch sehr genau an den Tag, als mein Vater mich für ein Foto mitten auf ein Bahngleis stellte und ich voller Angst vor einem herannahenden Zug war. Natürlich kam keiner, mein Vater wusste wohl genau, wie die Züge fuhren. Es war das Regio-nalgleis, das lediglich zwei- bis dreimal am Tag von einem Schienenbus befahren wurde, aber als Kind denkt man einfach anders.

Überhaupt hatte ich früher viele Ängste. Eine der größten war die Höhenangst. Bei mir war sie extrem ausgebildet. Wir unternahmen einmal einen Ausflug mit der Schulklasse zum Villinger Aussichtsturm. Drei Plattformen und ungefähr dreißig Meter hoch. Ich schaffte nur die ersten sechs Stufen, dann ging gar nichts mehr, weder vor noch zurück. Mit einer unbändigen Kraft verkrampfte ich mich am Geländer, gerade mal einen Meter über dem Boden, und die beiden begleitenden Lehrer hatten alle Hände voll zu tun, um mich wieder sicher auf die Erde zu bringen. Diese Angst begleitete mich noch mehr als zehn weitere Jahre, bis ich sie endlich an derselben Stelle besiegte. Dazu später mehr.

Bermatingen am Bodensee

Inzwischen war auch meine zweite Schwester Hannelore geboren worden. Das Haus, das wir bewohnten, wurde nun doch langsam zu eng, und meine Eltern beschlossen, an den Bodensee umzuziehen. Im kleinen Ort Bermatingen, nur acht Kilometer von Meersburg entfernt, fand mein Vater als Maschinenschlosser Arbeit, erneut in einer Ziegelei. Wieder bewohnten wir eine Werkswohnung, diesmal in einem allein stehenden, zweistöckigen Haus. In der oberen Etage residierte eine italienische Gastarbeiterfamilie, sympathische Leute, die sofort zu unseren Freunden wurden. Meine Mutter verbrachte sehr viel Zeit damit, sich mit der netten, lebhaften Frau anzufreunden, ihre Sprache ein wenig zu erlernen und auch vieles aus der italienischen Küche abzuschauen. Bis heute kocht sie hin und wieder, meistens auf meinen Wunsch hin, mein Lieblingsgericht: Erbsen mit Hackfleisch. Ein Essen, für das ich glatt sterben könnte.

Im Garten wuchsen neben Erbsen, Wurzeln, Petersilie und Schnittlauch auch Tomaten und riesige Kürbisse. Neben dem Haus gab es einen kleinen Bach, der um ein Obstfeld herumführte. Herrliche Apfelbäume wuchsen dort, mit den wunderbar schmeckenden, von uns so genannten Klar-Äpfeln, und es gab sogar einen Walnussbaum.

Hinter diesem Feld existierte damals noch eine Müllkippe. Wir hatten zwar strengstes Verbot dort hinzugehen, es war einfach zu gefährlich, aber als Kinder waren wir natürlich trotzdem täglich am Stöbern. Eines Tages fand ich zwischen all den zerfledderten Zeitungen und Katalogen ein Album mit fast tausend Briefmarken, von denen einige Sondermarken waren und heute mehrere tausend Euro wert sind. Außerdem enthielt das Album zahlreiche türkische Marken. Ich weiß nicht warum, aber die waren für mich wich-tiger als alle anderen. Aus irgendeinem Grund hielt ich die Türkei für das Größte. Als ich später zur See fuhr und mich eine der Fahrten direkt nach Istanbul führte, stand ich ehrfürchtig vor den ganzen Schuhputzern, vor den Moscheen und dem wuseligen Leben auf den Basaren. Vielleicht war ich in einem früheren Leben mal ein Sultan? Die Liebe zur Türkei ist mir bis heute erhalten geblie-ben, trotz des Diktators Erdogan.

Das gefundene Album war im Übrigen der Grundstein für meine eigene, umfangreiche Briefmarkensammlung, die ich später, als ich schon lange erwachsen war, meiner Mutter schenkte.

Auch die Ziegelei war natürlich Abenteuer pur. Manchmal nahm mich mein Vater mit in die Fabrik, und ich bestaunte all die Maschinen und die Antriebe mit den zahlreichen, miteinander verschlungenen Keilriemen. Recht gefährlich, aber gerade auch für mich kleinen Jungen sehr interessant. Natürlich war Vater ständig an meiner Seite und passte auf, dass ich nicht unbedacht ins Getriebe geriet.

Hinter der Ziegelei befand sich ein kleines Wäldchen mit einem Trampelpfad, der zwischen den Bäumen hindurch zu einem kleinen Fluss führte, der Ar. Dieser Weg wurde nur als Schlangenpfad bezeichnet, weil da jemand mal irgendwann eine Kreuzotter gesehen hatte. Allein durften wir nicht bis zu dem Flüsschen. Das Wasser floss zu schnell, und der Bach war außerdem recht tief. Etwas weiter flussabwärts gab es ein Wehr, an dem vor Jahren schon einmal jemand ertrunken war. Keines von uns Kindern konnte damals schwimmen. Im Sommer brachte mein Vater dann gelegentlich am Wochenende einen aufgepumpten Schlauch aus einem Treckerreifen mit. Den ließ er als Ersatz für ein richtiges Floß ins Wasser gleiten, und so konnten wir uns in seiner Begleitung sicher auf dem Wasser dahin treiben lassen. Widerlich und bösartig waren nur die Insekten, Mücken, Fliegen und vor allem die Bremsen, die zahlreich um den Fluss schwirrten und uns piesackten. Deren Stiche sind mir heute noch sehr schmerzhaft im Gedächtnis. Die Wunden schwollen augenblicklich an, erzeugten heftig juckende Beulen. Alles in allem waren es aber zwei wunderbare Jahre am Bodensee.

In Bermatingen wurde ich in die dritte Klasse eingeschult. Dort war alles ein bisschen anders als in Villingen. Vor allem sehr katholisch. Jeder von uns bekam eine mit farbigen Zeichnungen versehene Bibel. So etwas hatte ich noch nie gesehen, und ich war schwer beeindruckt. Noch heute, obwohl nicht mehr gläubig, finde ich es schade, dass mir dieses Exemplar irgendwann auf meiner Reise durchs Leben abhanden kam. Was aber viel gravierender war: ich musste jeden Sonntag in die Kirche. Die befand sich zwei Kilometer entfernt im Nachbardorf Ahausen, und ich musste mit meinen acht oder neun Jahren jeden Sonntag zu Fuß hin und zurück. Immer früh aufstehen, schön angezogen sein und dann los: ich habe es wirklich gehasst! Auch an einige der Prozessionen kann ich mich erinnern, an den Umzug langer Schlangen von Frauen und Männern, die große Kerzen trugen, und von Weihrauch schwenkenden Priestern, die voraus marschierten.

In der Schule war es wieder wie in Villingen; schnell wurde ich der Klassenbeste. Beileibe kein Streber, aber mir fielen die Schule und der Unterricht halt einfach sehr leicht. In unserer Klasse gab es eine besondere Aktion. Für gute Leistungen, oder wenn man sich besonders anstrengte, bekam man Fleißbriefchen, kleine, schön aufgemachte bunte Zettelchen. Die konnte man sammeln und nach einer gewissen Anzahl gegen Dinge wie Radiergummis oder Bleistifte eintauschen. Ich empfinde die Idee noch heute genial; ein gutes Mittel, um die Schüler zu motivieren.

Hier begann auch meine erste heimliche Liebe, die ich als solche allerdings noch gar nicht wahrnahm. Leider war sie auch nicht von Erfolg gekrönt. Frühkindliche Schwärmerei halt. Ich war im Alter von neun, als mir in der Klasse ein Mädchen besonders auffiel. Sie hatte ein blasses Gesicht, mit einer sehr hellen, fast weißen Haut. Ihre langen schwarzen Haare bildeten einen starken Kontrast dazu, und sie waren zu einem dicken Pferdeschwanz gebunden. Meistens trug sie eine sehr intensiv leuchtende, blaue Strickjacke. Ihr Name war Waldtraud, und ich sah sie an wie ein Wesen von einem anderen Stern. Natürlich hatte ich keine Ahnung von Liebe, außerdem war ich sehr schüchtern. Nie wagte ich es, sie anzusprechen oder gar mal anzufassen. Ich traute mich nicht mal, ihr die Hand zu geben. Ich schwärmte heimlich für sie, sozusagen meine erste, wenn auch unerreichte Jugendliebe. Oft denke ich an sie, und was wohl aus ihr geworden sein mag…

Nicht weit von unserem Haus entfernt verlief die Eisenbahnlinie von Radolfzell nach Friedrichshafen oder Lindau. Täglich rollten gewaltige Güterzüge vorbei und faszinierten mich durch deren Länge. Oft machte ich mir ein Vergnügen daraus, die Anzahl der Güterwaggons zu zählen, und ich kann mich noch an eine Zahl von achtundvierzig Wagen erinnern. Ziemlich viel, fand ich damals. Eine meiner zahlreichen Beschäftigungen.

1959 wurde ich zehn Jahre alt. Das nahm mein Vater zum Anlass, einen „etwas“ größeren Ausflug zu unternehmen. Mit der ganzen Familie wanderten wir von Bermatingen acht Kilometer durch Ahausen und über einen Bergrücken nach Meersburg an den Bodensee, schipperten von dort mit der Fähre hinüber nach Konstanz. Zurück ging es dann die acht Kilometer ebenfalls wieder zu Fuß. Für meine beiden Schwestern, gerade einmal fünf und sechs Jahre alt, ein ziemlich langer Weg. Ich glaube, wir waren danach zwar reichlich erschöpft, aber auch stolz darauf, dass wir es geschafft hatten. Ich werde diese Tour nie vergessen, sie war wirklich anstrengend, aber wunderschön, und das Wetter zeigte sich zudem von seiner allerbesten Seite.

Kurz darauf hatte ich das erste bewusste erotische Erlebnis in meinem Leben. Giorgio, ein italienischer Nachbarsjunge und ich spielten rund um eine Telefonzelle, die nicht weit von unserem Haus entfernt stand. Übermütig neckten wir uns. Im Verlauf dessen versteckten wir uns aus irgendeinem Grund darin und fingen plötzlich an, uns gegenseitig zu betrachten, die Hosen herabzulassen und uns anzufassen. Für uns war es reine Neugier: wie sieht der andere „unten“ aus. Nachdem wir herausfanden, dass wir an der bewussten Stelle ungefähr das Gleiche besaßen, war auch schon wieder alles vorbei. Mehr passierte damals nicht, und es gab auch keine Wiederholung. Dennoch blieb mir dieses kleine Erlebnis in Erinnerung, warum auch immer.

Noch eine weitere, allerdings unangenehmere Sache, widerfuhr mir in Bermatingen. Ich bekam Mittelohrentzündung und musste für zwei Wochen ins Krankenhaus. Das Schlimmste daran war nicht die Abwesenheit von meiner Familie, sondern das ständige Ohrdurchpusten beim Arzt. Im gleichen Augenblick, indem ich auf Anweisung des Arztes „Klara“ sagen musste, wurde mit einem Art Gummiball kräftig in meine Nase geblasen. Das war zwar nicht schmerzhaft, aber sehr unangenehm, und ich fürchtete mich vor jedem weiteren Mal. Sich drücken galt aber nicht, die Mutti wachte peinlich darauf, dass die Termine eingehalten wurden.

Einige Monate später musste ich erneut ins Krankenhaus. Diesmal waren meine Mandeln dran. Ich wurde nur örtlich betäubt und bekam die ganze Operation mit, das Herumziehen mit einer Zange in meinem Rachen, ziemlich grausam von der Machart her, jedoch nicht besonders schmerzhaft. Schlimmer waren das ganze Blut und der Anblick der Mandeln, die aus meinem Mund entfernt und in eine kleine Schale neben mir geworfen wurden. Dafür gab es danach täglich Eis. Aber noch einmal durchmachen wollte ich das Ganze trotzdem nicht mehr. Immerhin hatte der Krankenhausaufenthalt in Friedrichshafen aber doch noch etwas Gutes. Mein Bettnachbar, ein freundlicher Mann in den mittleren Jahren, war sehr geduldig mit mir. Er brachte mir einige Grundzüge des Zeichnens bei. Ich lernte Autos, Lastwagen und Lokomotiven aufs Papier zu bringen. Dadurch wurde die gefühlte Zeit im Krankenhaus merklich verkürzt. Als krankes Kind ist ja jede Abwechslung in einem Krankenhaus sehr willkommen.

Die zwei Jahre am Bodensee zählen neben den ersten Jahren bei meiner Oma zu den schönsten der Kindheit. Das Wetter war größtenteils sonnig und warm, die Landschaft herrlich; man konnte oft bis zu den Berggipfeln der Alpen schauen. Ab und zu gab es aber auch kräftige Schauer, die das Wasser dann bis in unseren Keller laufen ließen und ihn fast vollständig fluteten. In einem Verschlag vor dem Haus hielten meine Eltern auch zwei Kaninchen, für die ich abends immer die Umgebung nach so genanntem „Kaninchenkraut“ absuchen sollte, ein grünes Gewächs, dessen Namen mir partout nicht mehr einfallen will, das aber auch heute noch überall wächst. Im Aussehen ähnlich dem Kraut von Mohrrüben.

Noch eine (für mich jedenfalls) lustige Sache geschah mit dem Moped meines Vaters. Er besaß eine alte Zündapp, und da wir am Ende der kleinen Stichstraße zum Ziegelwerk wohnten und es so gut wie keinen Verkehr gab, durfte ich auch mal einige Meter damit fahren. Das Gefährt hatte Handschaltung, das heißt, man musste am Griff drehen und schaltete somit in die verschiedenen Gänge. Als ich aus Versehen mal mit dem zweiten Gang anfuhr, blieb der Motor plötzlich stehen. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund sprang der nie wieder an, und mein Vater verfluchte die Stunde, in der er mir das Fahren mit seinem geliebten Moped erlaubte.

Gaushorns schreckliche Jahre

Während der Zeit zwischen Villingen und Gaushorn reisten wir mehrere Male zu den Eltern meines Vaters, die in Gaushorn lebten, einem kleinen Ort nahe Heide in Schleswig-Holstein. Für uns war das immer ein großes Abenteuer. Da die Züge damals noch nicht so voll waren wie heute und zudem sehr viel langsamer fuhren, war es für uns Kinder anfangs recht angenehm, aber zum Schluss auch langweilig. Den Eltern wäre es bestimmt lieber gewesen, kämen wir früher ans Ziel. Immerhin dauerte eine Fahrt damals bis zu sechzehn Stunden: zunächst mit der Schwarzwaldbahn von Villingen nach Offenburg, dann mit dem D-Zug nach Hamburg. Dort umsteigen in den Bummelzug nach Heide und schließlich mit dem Bus nach Gaushorn.

1960 zogen wir dann vom Bodensee in das kleine Dorf in Holstein, und nun änderte sich vieles. Oma und Opa väterlicherseits besaßen einen Bauernhof, auf dem wir nun die ersten zwei Jahre verbrachten.

Außer den Großeltern gab es auch noch eine Tante und einen Onkel. Brunhilde war mit elf gerade mal ein Jahr älter als ich, und für mich eher eine Schwester oder Freundin als eine Tante. Onkel Helmut war älter. An einem der nachfolgenden Weihnachten enttarnte ich ihn aufgrund seiner Stimme als Weihnachtsmann. Seitdem gab es diese Zeremonie mit Gedichte aufsagen und Androhung der Rute nicht mehr.

Opa war ein mürrischer alter Mann, harsch in der Sprache, herrisch im Umgang mit anderen Leuten und hart, nicht nur gegen sich selbst, sondern auch uns Kindern gegenüber. Die Oma dagegen war eher unscheinbar, blieb oft im Hintergrund. Jedenfalls hab ich das damals so empfunden. Vor beiden hatte ich große Angst, ohne eigentlich zu wissen, warum. Ich habe sie heute allerdings kaum noch in Erinnerung. Beide waren sehr harte Menschen aus Ostpreußen und zeigten wenig Gefühl. Das erste, das wir lernen mussten, war die neue Anrede zu unserer Mutter. Für mich war sie, solange ich denken konnte, meine „Mamme“, typisch villingerisch halt. Ab sofort mussten wir sie bei ständiger Androhung von Schlägen „Mutti“ nennen.

Darüber hinaus es gab noch weitere unangenehme Neuerungen. Wir waren es gewohnt, zum Tee und Kaffee sowohl Milch als auch Zucker zu benutzen. Das wurde uns von einem auf den anderen Tag verboten. Kaffee gab es nur noch ungesüßt und schwarz. Der schmeckte natürlich scheußlich, weil wir ihn anders kannten. Als ich einmal aufmuckte und dennoch Zucker nahm, bekam ich vom Opa eine Ohrfeige. Selbst Mutti, die dazwischen ging, bekam von ihm eine Rüge. Außerdem mussten wir teilweise unsere Ernährung umstellen. Wir waren gewohnt, zum Frühstück Mischbrot und manchmal auch abends Weißbrot zu bekommen. Ab jetzt gab es nur noch Schwarzbrot, so genanntes Kommisbrot, zu essen. Das schmeckte uns allen nicht, aber was anderes setzte man uns einfach nicht vor.

Dafür „durften“ wir viel arbeiten. Opa sah in uns eine willkommene Arbeitskraft. Er hatte viele Kühe, die gemolken werden mussten, Hühner und Enten, die versorgt werden wollten, Schweine, die es auszumisten galt und Kaninchen. Auf einem kleinen Grundstück hinter dem Haus wuchsen Johannisbeersträucher, rote und schwarze Beeren, die „durften“ wir pflücken. Auch ein kleiner Acker mit Kartoffeln gehörte zum Reich der Großeltern. Der wiederum war interessant. Wir bekamen den Auftrag, Kartoffelkäfer zu suchen, die schwarz-gelb gestreift im Kraut lebten, und erhielten fünfzig Pfennig für jeden Käfer, den wir fingen und bei Opa ablieferten. Das gab mitunter mehrere Mark, die wir so als Taschengeld hatten.

Unangenehm war es hingegen auf den Feldern zu arbeiten. Ständig Rüben hacken, Bohnen pflücken, Unkraut jäten und im Sommer das Getreide einfahren, das hieß, die vom Mähdrescher geschnittenen Halme zusammen zu binden, auf die Wagen aufzuladen, hinter der Dreschmaschine die Strohballen in Empfang zu nehmen und in der Scheune aufzuschichten. Oft verfluchten wir den Opa, wenn andere Kinder im Dorf mit dem Fahrrad ins drei Kilometer entfernte Nordhastedt fuhren und dort im Badeweiher schwammen, während wir arbeiten mussten.

Eine angenehmere Beschäftigung war das Umtreiben der Kühe von einer Weide zur anderen. Das machte zwar hin und wieder Spaß, war aber weniger lustig, wenn einzelne Kühe ausbüxten und wieder eingefangen werden mussten. Wir wussten zwar, dass die Kühe nichts taten, aber durch ihre Größe waren die für uns recht furchteinflößend. Anders mit den Kälbchen im Stall. Die waren niedlich. Oft steckten wir unsere Finger in deren Mäuler und ließen uns die Hand abschlecken. Die raue Zunge kitzelte immer so herrlich. Immer lauerte aber die latent vorhandene Angst, sie könnten vielleicht doch mal zubeißen. Ja, wir fanden damals, dass wir recht mutig waren!

Auch ein Pferd gehörte zum Hof der Großeltern, und ich freute mich, als ich eines Tages reiten durfte. Das heißt, eigentlich versuchte ich es, aber kaum war ich im Sattel, fiel ich wie ein nasser Sack zu Boden. Am ganzen Körper zitternd weigerte ich mich, da wieder hinaufzusteigen, und so blieb es bis heute bei einem einmaligen Reitversuch.

Zum elften Geburtstag bekam ich endlich mein erstes eigenes Fahrrad geschenkt. Wie glücklich war ich! Endlich war der Schulweg nicht mehr so ein Horror. Immerhin zog der sich mit zwei Kilometer bis ins nächste Dorf, nach Welmbüttel, in die Länge, auch wenn wir den Weg oft abkürzten, indem wir durch den Wald marschierten. Mit dem Rad war es nun wesentlich entspannter. Im Winter froren mir dafür allerdings fast ständig die Finger ab. Da war es aufgrund heftigem Schneefalls und der eisglatten Bundesstraße zweihundertdreizehn oft nicht mehr viel mit Fahren.

Den interessantesten Unterricht gab es übrigens, wenn der Schulfunk angemacht wurde und wir die Sendung: „Neues aus Waldhagen“ hören durften. Noch heute liebe ich die Melodie zu dieser Sendung. Ansonsten gibt es über die Zeit an der Schule nicht viel zu berichten, es war halt ein Unterricht wie überall sonst.

Ein Jahr nach unserer Ankunft wurde beschlossen, zum Haus der Großeltern einen Anbau hinzuzufügen. Natürlich alles in Eigenarbeit, was bedeutete: ich musste Steine schleppen, Zement anrühren, Balken zureichen und so weiter. An und für sich nichts Schlimmes, wäre da nicht der Zwang gewesen. Die gesamten Ferien gingen dabei drauf, wir kamen nur ein oder zweimal zum Baden. Dabei war der Sommer mit vielen Tagen um die dreißig Grad diesmal besonders warm. Aber eines brachte es doch: den engeren Kontakt zu meiner nur einem Jahr älteren Tante. Sie lief immer in einer engen Jeans herum mit einem luftigen Hemdchen, durch deren Ärmel man schon die ersten Blicke auf stramme Brüstchen werfen konnte. Oft bekam ich Stielaugen und hätte Brunhilde zu gerne mal dort berührt, aber natürlich war ich viel zu schüchtern. Außerdem schickte sich das nicht.

Die Gelegenheit ergab sich aber irgendwann einmal beim allgemeinen Dorffest. Es war Vogelschießen, eine jährliche Veranstaltung in Tellingstedt. Den Abschluss bildete ein Tanzabend, und während ich mit Brunhilde einen langsamen Walzer tanzte, drückte sie mich eng an sich, und ich spürte ihre harten Nippel an meiner Brust. Praktisch den ganzen Abend über konnte ich kaum noch ruhig sitzen, spürte ständig das Gefühl, das der enge Kontakt mit ihrem Busen bei mir auslöste. Selbst im Bett konnte ich schlecht einschlafen, immerzu musste ich an die intensive Berührung denken.

An einem der nächsten Tage erzählte ich ihr beiläufig, dass ich gerne mit ihr getanzt hatte, und als sie fragte warum, beichtete ich ihr, dass ich das Gefühl so schön fand, als sie ihre Brust ganz eng an mich drückte. Sie kicherte nur, merkte aber sofort, dass ich noch gar nichts von Mädchen wusste. Plötzlich fragte sie mich, ob ich schon mal ein Mädchen geküsst hätte. Vor Verlegenheit hochrot verneinte ich. Unvermittelt nahm sie mich in den Arm und küsste mich leicht auf den Mund. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Im selben Augenblick kam mir Waltraud aus Bermatingen in den Sinn. Verwirrt ließ ich Brunhilde stehen und ging in mein Zimmer. Sie kam mir nach und meinte, wir sollten uns öfter küssen, ich müsste das lernen, weil ich es nicht konnte.

Nun, da es zwar verwirrend, aber auch sehr angenehm war, übten wir in den nächsten Tagen fleißig. Ein erster Teil meiner Sexualität wurde mit Sicherheit auf diese Weise geweckt, und obwohl ich von dem ganzen Thema Sex keine Ahnung hatte, ich war ja erst zwölf, begehrte ich zunehmend ihre Nähe, ihre Hände, die mich ab und zu fest im Nacken packten, oder ihr Geruch. Das ging soweit, dass ich mich irgendwann einmal in den Flur schlich und an ihrer Jeans schnüffelte, die sie kurz zuvor ausgezogen hatte, um ins Bett zu gehen. Das Gefühl war überwältigend, ihr Duft sehr erregend. Aber ich war auch erschrocken darüber, wie weit ich mich hatte gehen lassen. Ab da kam es auch nicht mehr vor. Irgendwann war der Reiz verflogen und wir zogen uns unbewusst so langsam wieder voneinander zurück. Die Lage normalisierte sich; die jugendliche Neugier war offenbar befriedigt. Verstanden habe ich damals allerdings so gut wie nichts. Aber das Gefühl, ein Mädchen im Arm zu halten und die scheuen Küsse waren sehr nachhaltig.

Zu jener Zeit gab es ein kleines Lebensmittelgeschäft in Gaushorn. Für die Inhaberin holte ich immer die Butter aus der Meierei in Welmbüttel, ein Fußweg von drei Kilometern hin und zurück. Immer so um die zwei bis drei Kilo Butter in einer Tragetasche. Dafür gab es dann jeweils fünfzig Pfennig, für mich damals viel Geld. Direkt vor dem Geschäft fand ich dann eines Tages sogar einmal einen ganzen Haufen Münzen, knapp vier Mark, die wohl jemandem aus der Tasche gefallen waren. In meiner Freude gab ich das Geld nicht ab. Ich fühlte mich superreich und kaufte mir zum ersten Mal im Leben eine Tafel Schokolade für sechzig Pfennig.

Gaushorn war auch noch in anderer Hinsicht eine schwere Zeit für mich. Ich hatte starke Akne und musste laufend zum Arzt. Das bedingte jedes Mal eine Fahrt in seine Praxis nach Heide. Das Geld war knapp, und so trampten meine Mutter und ich oft in die Stadt, sparten so das Fahrgeld für den Bus, der ohnehin nur selten und zu uns unpassenden Zeiten fuhr. Auf diese Weise kam ich aber oft aus Gaushorn heraus. Das war das für mich Angenehme. Aber Heide war noch wegen einer anderen Sache angesagt. Ich hatte wieder Mittelohrentzündung bekommen und musste daher ständig zum Arzt, meine Ohren durchpusten lassen, wie damals in der Klinik am Bodensee. Da das sehr unangenehm war, fürchtete ich mich immer vor diesen Tagen. Aber es half nichts, meine Mutter war unerbittlich.