Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Tacheles!

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

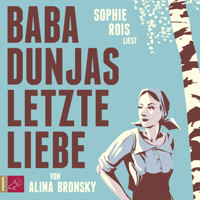

Eine bewegende Geschichte über Heimat, Zusammenhalt und die Kraft der Liebe - Alina Bronsky entführt uns in das Niemandsland um Tschernobyl und lässt eine untergegangene Welt wiederauferstehen. Baba Dunja ist eine Tschernobyl-Heimkehrerin. Nach dem Reaktorunglück baut sie sich mit Gleichgesinnten inmitten des verstrahlten Sperrgebiets ein neues Leben auf. Hier, wo die Vögel so laut rufen wie nirgends sonst und manchmal ein Toter auf einen Plausch vorbeikommt, findet sie im hohen Alter ihr selbstbestimmtes Paradies. Während der sterbenskranke Petrov Liebesgedichte liest und die Melkerin Marja mit dem fast hundertjährigen Sidorow anbandelt, hält Baba Dunja brieflichen Kontakt zu ihrer Tochter in Deutschland. Doch dann kommen Fremde ins Dorf – und die kleine Gemeinschaft sieht sich erneut vor einer Zerreißprobe. Mit viel Herz und Witz erzählt Alina Bronsky in »Baba Dunjas letzte Liebe« von einer außergewöhnlichen Frau und einer Dorfgemeinschaft, die ihren Mut und Zusammenhalt bewahrt. Ein Roman voller Kraft, Poesie und Menschlichkeit.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Zeit:4 Std. 32 min

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Alina Bronsky

Baba Dunjas letzte Liebe

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Alina Bronsky

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Alina Bronsky

Alina Bronsky, geboren 1978 in Jekaterinburg/Russland, lebt seit Anfang der Neunzigerjahre in Deutschland. Ihr Debütroman »Scherbenpark« wurde zum Bestseller, ist inzwischen beliebte Lektüre im Deutschunterricht und wurde fürs Kino verfilmt. Es folgten die Romane »Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche« und »Nenn mich einfach Superheld«. Die Rechte an Alina Bronskys Romanen wurden in 20 Länder verkauft. Sie lebt in Berlin.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Baba Dunja ist eine Tschernobyl-Heimkehrerin. Wo der Rest der Welt nach dem Reaktorunglück die tickenden Geigerzähler und die strahlenden Waldfrüchte fürchtet, baut sich die ehemalige Krankenschwester mit Gleichgesinnten ein neues Leben auf. Wasser gibt es aus dem Brunnen, Elektrizität an guten Tagen und Gemüse aus dem eigenen Garten. Die Vögel rufen im Niemandsland so laut wie nirgends sonst, die Spinnen weben verrückte Netze, und manchmal kommt sogar ein Toter auf einen Plausch vorbei. Während der sterbenskranke Petrow in der Hängematte Liebesgedichte liest, die Gavrilows im Garten Schach spielen und die Melkerin Marja mit dem fast hundertjährigen Sidorow anbandelt, schreibt Baba Dunja Briefe an ihre Tochter Irina, die Chirurgin bei der deutschen Bundeswehr ist. Und an ihre Enkelin Laura. Doch dann kommen Fremde ins Dorf – und die Gemeinschaft steht erneut vor der Auflösung.

Inhaltsverzeichnis

Hinweis zum Text

Beginn des Romans

Leseprobe »Pi mal Daumen«

Manche Figuren in diesem Roman verwenden rassistische Sprache.

In der Nacht weckt mich wieder Marjas Hahn Konstantin. Für Marja ist er eine Art Ersatzmann. Sie hat ihn großgezogen und schon als Küken gehätschelt und verwöhnt; jetzt ist er ausgewachsen und zu nichts zu gebrauchen. Stolziert herrisch über ihren Hof und schielt zu mir rüber. Seine innere Uhr ist durcheinander, schon immer gewesen, aber ich glaube nicht, dass es mit der Strahlung zu tun hat. Man kann sie nicht für alles, was blöd zur Welt kommt, verantwortlich machen.

Ich lupfe die Bettdecke und lasse die Füße auf den Boden. Auf den Dielen liegt ein Vorleger, den ich aus alten, in Streifen gerissenen Laken geflochten habe. Im Winter habe ich viel Zeit, weil ich mich dann nicht um den Garten kümmern muss. Im Winter gehe ich selten raus, nur um Wasser oder Holz zu holen oder um Schnee vor meiner Haustür zu schippen. Aber jetzt ist Sommer, und ich bin frühmorgens auf den Beinen, um Marjas Hahn den Hals umzudrehen.

Jeden Morgen bin ich erstaunt, wenn ich auf meine Füße schaue, die knotig und breit sind in den deutschen Trekkingsandalen. Die Sandalen sind robust. Sie überleben alles, in ein paar Jahren sicher auch mich.

Ich hatte nicht immer so breit getretene Füße. Sie waren mal zierlich und schlank, bestäubt mit trockenem Straßendreck, wunderschön ohne jeden Schuh. Jegor hat meine Füße geliebt. Er hat mir verboten, barfuß zu laufen, weil Männern schon beim Anblick meiner Zehen heiß wurde.

Wenn er jetzt vorbeischaut, dann zeige ich auf die Wülste in den Trekkingsandalen und sage: Siehst du, was von der Pracht übrig geblieben ist?

Und er lacht und sagt, sie seien immer noch hübsch. Seit er tot ist, ist er sehr höflich, der Lügner.

Ich brauche ein paar Minuten, um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Ich stehe da und halte mich am Ende des Bettes fest. In meinem Kopf ist es ein bisschen schummrig. Marjas Hahn Konstantin krächzt, als würde er gerade erwürgt. Vielleicht ist mir jemand zuvorgekommen.

Ich nehme meinen Bademantel vom Stuhl. Er war einmal bunt, rote Blumen vor schwarzem Hintergrund. Jetzt sieht man die Blumen nicht mehr. Aber er ist sauber, das ist mir wichtig. Irina hat versprochen, mir einen neuen zu schicken. Ich schlüpfe hinein und binde den Gürtel. Ich schüttle die Daunendecke aus, lege sie aufs Bett und streiche sie glatt, breite den bestickten Überwurf darüber aus. Dann gehe ich Richtung Tür. Die ersten Schritte nach dem Aufwachen sind immer langsam.

Der Himmel hängt hellblau wie ein verwaschenes Bettlaken über dem Dorf. Ein Stück Sonne ist zu sehen. Das will nicht in meinen Kopf, dass dieselbe Sonne für alle scheint: für die Königin in England, für den Negerpräsidenten in Amerika, für Irina in Deutschland, für Marjas Hahn Konstantin. Und für mich, Baba Dunja, die bis vor dreißig Jahren Knochenbrüche geschient und Babys anderer Leute in Empfang genommen hat und heute beschließt, eine Mörderin zu werden. Konstantin ist ein dummes Geschöpf, sein Lärm ist nutzlos. Außerdem habe ich schon lange keine Hühnersuppe mehr gegessen.

Der Hahn sitzt auf dem Zaun und schielt mich an. Aus dem Augenwinkel sehe ich Jegor, der gegen den Stamm meines Apfelbaums lehnt. Sein Mund ist bestimmt spöttisch verzogen. Der Zaun steht schief und wackelt im Wind. Der dumme Vogel balanciert darauf wie ein betrunkener Seiltänzer.

»Komm her, mein Schätzchen«, sage ich. »Komm, ich mach dich still.«

Ich strecke die Hand aus. Er schlägt mit den Flügeln und kreischt. Sein Kehllappen ist eher grau als rosa und zittert nervös. Ich versuche mich zu erinnern, wie alt er ist. Marja wird es mir nicht verzeihen, denke ich. Meine ausgestreckte Hand bleibt in der Luft hängen.

Und dann, noch bevor ich den Hahn berührt habe, fällt er vor meine Füße.

Marja hat gesagt, es würde ihr das Herz brechen. Also muss ich es tun.

Sie sitzt bei mir im Hof und schnäuzt sich in ein kariertes Taschentuch. Sie hat sich abgewandt, damit sie nicht sehen muss, wie ich die blass gesprenkelten Federn rausrupfe und in eine Plastiktüte werfe. Flaum schwebt in der Luft.

»Er hat mich geliebt«, sagt sie. »Er hat mich immer so angeguckt, wenn ich in den Hof kam.«

Die Tüte ist halb voll. Fast schon unanständig nackt liegt Konstantin auf meinem Schoß. Sein eines Auge ist halb offen und guckt zum Himmel.

»Schau«, sagt sie. »Es sieht aus, als würde er noch zuhören.«

»Es gibt sicher nichts, was er von dir noch nicht gehört hat.«

Das ist die Wahrheit. Marja hat immer mit ihm geredet. Das lässt mich befürchten, dass ich ab jetzt weniger Ruhe haben werde. Außer mir braucht jeder Mensch jemanden zum Reden, und Marja ganz besonders. Ich bin ihre nächste Nachbarin, nur der Zaun trennt unsere Grundstücke. Und der Zaun war vielleicht einmal ein richtiger. Inzwischen ist er eher eine Idee von einem Zaun.

»Erzähl endlich, wie es genau passiert ist.« Marjas Stimme ist die einer Witwe.

»Ich habe es dir schon tausendmal erzählt. Ich bin rausgekommen, weil er geschrien hat, und dann ist er plötzlich vom Zaun gekippt. Direkt vor meine Füße.«

»Vielleicht hat ihn jemand verwünscht.«

Ich nicke. Marja glaubt an so was. Tränen fließen über ihr Gesicht und verschwinden in den tiefen Runzeln. Dabei ist sie mindestens zehn Jahre jünger als ich. Mit der Bildung hat sie es nicht so, sie ist von Beruf Melkerin, eine einfache Frau. Hier hat sie nicht einmal eine Kuh, aber immerhin eine Ziege, die bei ihr im Haus lebt und mit ihr fernsieht, wenn der Fernseher etwas zeigt. So hat sie Gesellschaft von einem atmenden Wesen. Bloß, dass die Ziege nicht antworten kann. Also antworte ich.

»Wer soll ihn schon verwünschen, deinen dummen Vogel.«

»Schsch. So spricht man nicht über einen Toten. Und außerdem, die Menschen sind böse.«

»Die Menschen sind faul«, sage ich. »Willst du ihn kochen?«

Sie winkt ab.

»Gut. Dann mach ich es.«

Sie nickt und guckt verstohlen in die Tüte mit den Federn. »Ich wollte ihn eigentlich begraben.«

»Das hättest du vorher sagen sollen. Jetzt müsstest du die Federn dazulegen, damit ihn seine Leute im Himmel nicht auslachen.«

Marja denkt nach. »Ach, was soll’s. Du kochst ihn und gibst mir die Hälfte der Suppe.«

Ich wusste, dass es so ausgehen würde. Wir essen selten Fleisch, und Marja ist eine verfressene Person.

Ich nicke und ziehe das verschrumpelte Lid über das glasige Auge des Hahns.

Das mit dem Himmel habe ich nur so gesagt. Ich glaube nicht daran. Das heißt, ich glaube schon an einen Himmel, der über unseren Köpfen ist, aber ich weiß, dass unsere Toten nicht dort sind. Ich habe nicht einmal als kleines Mädchen daran geglaubt, dass man sich in die Wolken kuscheln kann wie in eine Daunendecke. Ich habe geglaubt, dass man sie essen kann wie Zuckerwatte.

Unsere Toten sind unter uns, oft wissen sie nicht einmal, dass sie tot sind und dass ihre Körper in der Erde verrotten.

Tschernowo ist nicht groß, aber wir haben einen eigenen Friedhof, weil die in Malyschi unsere Leichen nicht mehr wollen. Im Moment wird in der Stadtverwaltung diskutiert, ob für eine Beisetzung der Tschernowo-Leute in Malyschi ein Bleisarg vorgeschrieben werden soll, weil verstrahlte Materie auch dann weiterstrahlt, wenn sie nicht mehr lebt. Solange haben wir einen provisorischen Friedhof dort, wo vor hundertfünfzig Jahren einmal eine Kirche war und bis vor dreißig Jahren eine Dorfschule. Es ist ein bescheidener Ort mit Holzkreuzen, und die wenigen Gräber sind nicht einmal eingezäunt.

Wenn man mich fragt, so will ich gar nicht in Malyschi beerdigt werden. Nach dem Reaktorunglück bin ich, wie fast alle, weggegangen. Es war 1986, und am Anfang wussten wir nicht, was passiert war. Dann kamen Liquidatoren nach Tschernowo, in Schutzanzügen und mit piepsenden Geräten, die sie die Hauptstraße hoch und runter trugen. Panik brach aus, Familien mit kleinen Kindern packten am schnellsten ihre Sachen, rollten Matratzen zusammen und stopften Schmuck und Socken in Teekessel, banden Möbelstücke auf die Dachgepäckträger und ratterten davon. Eile war geboten, denn das Unglück war nicht erst am Vortag passiert, doch niemand hatte uns rechtzeitig Bescheid gesagt.

Ich war da noch sehr jung, fünfzig irgendwas, aber ich hatte keine Kinder mehr im Haus. Deswegen war ich nicht sehr besorgt. Irina studierte in Moskau, und Alexej machte gerade eine Tour im Altaigebirge. Ich war eine der Letzten, die Tschernowo verließen. Ich hatte anderen geholfen, ihre Kleider in Säcke zu stopfen und Bodenbretter rauszureißen, unter denen Geldscheine versteckt waren. Eigentlich sah ich nicht ein, warum ich überhaupt irgendwohin gehen sollte.

Jegor hat mich in eines der letzten Autos geschoben, das die aus der Hauptstadt geschickt hatten, und sich dazugequetscht. Jegor hat sich von der Panik anstecken lassen, als müssten seine Eier noch viele Kinder hervorbringen und daher dringend in Sicherheit gebracht werden. Dabei hatte er längst nicht nur seinen Unterleib leer und schlaff gesoffen. Die Nachricht vom Reaktor brachte ihn vorübergehend zur Vernunft, und er jammerte vom Weltuntergang und ging mir damit auf die Nerven.

Ich habe keinen großen Topf im Haus, weil ich seit meiner Rückkehr allein lebe. Gäste stehen nicht gerade Schlange. Ich koche nie auf Vorrat, sondern jeden Tag frisch, nur Borschtsch wärme ich mir mehrmals auf. Der wird mit jedem Tag, den er steht, besser.

Ich nehme den größten Topf, den ich finde, aus dem Schrank. Suche einen passenden Deckel. Ich habe viele Deckel gesammelt über die Jahre, die alle nicht richtig passen, aber für mich gut genug sind. Ich schneide dem Hahn den Kopf und die Füße ab, die mit in die Suppe kommen, und dann noch den Bürzel, den ich der Katze gebe. Ich lege den Hahn in den Topf, dazu den Kopf und die Füße, eine geschälte Karotte aus dem Garten, eine Zwiebel mit Schale, damit die Brühe eine goldene Farbe bekommt. Gieße Brunnenwasser aus dem Eimer hinzu, so viel, dass alles gerade so bedeckt ist. Die Brühe wird nahrhaft sein, fett und glänzend.

Als der Reaktor passierte, zählte ich mich zu denjenigen, die glimpflich davonkamen. Meine Kinder waren in Sicherheit, mein Mann würde sowieso nicht mehr lange halten, und mein Fleisch war damals schon zäh. Im Grunde hatte ich nichts zu verlieren. Und ich war bereit zu sterben. Meine Arbeit hatte mich gelehrt, diese Möglichkeit immer im Auge zu behalten, um nicht eines Tages überrumpelt zu werden.

Bis heute wundere ich mich jeden Tag darüber, dass ich noch da bin. Jeden zweiten frage ich mich, ob ich vielleicht eine von den Toten bin, die umhergeistern und nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass ihr Name bereits auf einem Grabstein steht. Einer müsste es ihnen sagen, aber wer ist schon so dreist. Ich freue mich, dass mir niemand mehr etwas zu sagen hat. Ich habe alles gesehen und vor nichts mehr Angst. Der Tod kann kommen, aber bitte höflich.

Das Wasser im Kochtopf wirft Blasen. Ich drehe die Flamme herunter, nehme eine Kelle vom Haken und beginne, den Schaum abzuschöpfen, der sich dick und grau an die Ränder drängt. Würde das Wasser weiterbrodeln, würde es den Schaum in viele kleine Stücke reißen und in der ganzen Brühe verteilen. Auf dem Schöpflöffel sieht der Schaum trüb und unappetitlich wie eine zusammengefallene graue Wolke aus. Ich lasse ihn in den Katzennapf gleiten. Die Katzen sind noch unempfindlicher als wir. Diese ist die Tochter der Katze, die schon in meinem Haus war, als ich zurückkam. Eigentlich war sie die Hausherrin, und ich war ihr Gast.

Die wenigen Nachbardörfer sind verlassen. Die Häuser stehen da, aber die Wände sind schief und dünn, und die Brennnesseln ragen bis unters Dach. Es gibt nicht einmal Ratten, weil Ratten Müll brauchen, frischen, fetten Müll. Ratten brauchen Menschen.

Ich hätte mir jedes Haus in Tschernowo aussuchen können, als ich zurückkehrte. Ich nahm mein altes. Die Tür stand offen, die Gaspatrone war nur halb leer, der Brunnen war einige Minuten zu Fuß entfernt, und der Garten war noch zu erkennen. Ich habe Brennnesseln gerupft und Brombeeren zurückgeschnitten, wochenlang habe ich nichts anderes getan. Mir war klar: Ich brauche diesen Garten. Die Fußmärsche bis zur Bushaltestelle und die lange Fahrt nach Malyschi kann ich nicht oft machen. Aber essen muss ich dreimal am Tag.

Seitdem bewirtschafte ich ein Drittel des Gartens. Das reicht. Hätte ich eine große Familie, würde ich den kompletten Garten freilegen. Ich profitiere davon, dass ich mich vor dem Reaktor so gut um alles gekümmert habe. Das Gewächshaus ist ein Schmuckstück aus Jegors Hand, und ich ernte Tomaten und Gurken eine Woche früher als alle anderen im Dorf. Es gibt Stachelbeeren in Grün und Rot und Johannisbeeren in Rot, Weiß und Schwarz, alte Sträucher, die ich im Herbst vorsichtig stutze, damit neue Triebe kommen. Ich habe zwei Apfelbäume und eine Himbeerhecke. Es ist eine fruchtbare Gegend hier.

Die Suppe simmert auf kleinster Flamme. Zwei, besser drei Stunden lasse ich sie köcheln, bis das alte Fleisch weich wird und sich von den Knochen löst. Es ist wie beim Menschen: Altes Fleisch kriegt man nicht so leicht herunter.

Der Geruch der Hühnersuppe macht die Katze unruhig. Sie schleicht miauend um meine Füße und reibt sich an meinen Waden in den dicken Wollstrümpfen. Dass ich älter werde, merke ich daran, dass ich friere. Sogar im Sommer gehe ich nicht mehr ohne Wollsocken aus dem Haus.

Die Katze ist trächtig, ich werde ihr nachher auch die Haut und die Knorpel des Hahns geben. Manchmal jagt sie Käfer und Spinnen. Wir haben viele Spinnen in Tschernowo. Seit dem Reaktor hat sich das Ungeziefer vermehrt. Vor einem Jahr war ein Biologe da, der die Spinnennetze in meinem Haus fotografiert hat. Ich lasse sie hängen, auch wenn Marja sagt, dass ich eine schlampige Hausfrau bin.

Das Gute am Altsein ist, dass man niemanden mehr um Erlaubnis zu fragen braucht – nicht, ob man in seinem alten Haus wohnen kann, und nicht, ob man die Spinnennetze hängen lassen darf. Auch die Spinnen waren vor mir hier. Der Biologe hat sie mit einer Kamera aufgenommen, die aussah wie eine Waffe. Er hat Scheinwerfer aufgestellt und jede Ecke meines Hauses ausgeleuchtet. Ich hatte nichts dagegen, er sollte ruhig seine Arbeit machen. Er musste nur sein Gerät leiser stellen, von dessen Piepsen mir der Rücken juckte.

Der Biologe hat mir erklärt, warum wir so viel Ungeziefer haben. Weil seit dem Reaktor viel weniger Vögel in unserer Gegend sind. Deswegen vermehren sich die Käfer und die Spinnen ungehindert. Warum hier allerdings so viele Katzen sind, konnte er mir auch nicht erklären. Wahrscheinlich haben Katzen irgendetwas, das sie vor bösen Dingen schützt.

Eine zweite Katze schleicht zur Tür herein. Die Katze, die bei mir wohnt, macht sofort einen Buckel. Sie ist ein Biest und lässt niemanden über die Schwelle.

»Komm, sei lieb«, sage ich, aber sie ist nicht lieb. Sie macht Zsschsch und Pschsch, und das Fell steht ihr zu Berge. Sie hat nur einen halben Schwanz, irgendjemand hat ihr den Rest abgeschlagen. Ich hatte immer Katzen und Hühner, früher auch mal Hunde, das gefällt mir am Dorfleben. Auch ein Grund, warum ich zurückgekehrt bin. Die Tiere hier sind nicht so krank im Kopf wie die in der Stadt, selbst wenn sie verstrahlt und verkrüppelt sind. Die Enge und der Lärm der Stadt lassen Katzen und Hunde durchdrehen.

Irina ist damals extra aus Deutschland eingeflogen, um mich von der Rückkehr nach Tschernowo abzuhalten. Sie hat es mit allen Mitteln versucht, selbst geweint hat sie. Meine Irina, die nie geweint hat, schon als kleines Mädchen nicht. Dabei hatte ich ihr das Weinen nicht verboten, im Gegenteil, es wäre manchmal gesund gewesen. Aber sie war wie ein Junge, ist auf Bäume und Zäune geklettert, ist auch mal runtergefallen, hat Prügel kassiert und nie geweint. Danach hat sie Medizin studiert, jetzt ist sie Chirurgin bei der deutschen Bundeswehr. Das ist mein Mädchen. Und dann meinte sie, sie müsste ausgerechnet weinen, nur weil ich nach Hause zurückkehren wollte.

»Ich habe dir nie gesagt, was du zu tun hast«, habe ich ihr erklärt. »Und ich will auch nicht, dass du mir sagst, was ich zu tun habe.«

»Aber Mutter, wer kann denn bei klarem Verstand in die Todeszone zurückwollen?«

»Du sagst hier Wörter, Mädchen, von denen du nichts verstehst. Ich habe es mir angeschaut, die Häuser stehen noch, und im Garten wächst das Unkraut.«

»Mutter, du weißt doch, was Radioaktivität ist. Alles ist verstrahlt.«

»Ich bin alt, mich kann nichts mehr verstrahlen, und wenn doch, dann ist es kein Weltuntergang.«

Sie hat sich die Augen trocken getupft mit einer Bewegung, an der man genau gesehen hat, dass sie Chirurgin ist.

»Ich werde dich dort nicht besuchen kommen.«

»Ich weiß«, sage ich, »aber du kommst sowieso nicht oft.«

»Ist das ein Vorwurf?«

»Nein. Ich finde es gut. Warum soll man auch bei seinen Alten hocken.«

Sie hat mich ein wenig schief angeguckt, wie vor vielen Jahren, als sie noch klein war. Sie hat mir nicht geglaubt. Aber ich meinte es genau so, wie ich es sagte. Sie hat hier nichts zu suchen, und ich mache ihr kein schlechtes Gewissen deswegen.

»Alle paar Jahre können wir uns in Malyschi treffen«, sagte ich. »Oder wann immer du kommst. Solange ich noch lebe.«

Ich wusste ja, dass sie nicht viel Urlaub hat. Und wenn, dann muss sie ihn nicht hier verbringen. Außerdem waren damals die Flüge noch sehr teuer, viel teurer als heute.

Es gab eine Sache, über die wir nicht gesprochen haben. Wenn Dinge besonders wichtig sind, dann redet man nicht über sie. Irina hat eine Tochter, und ich habe eine Enkelin, die einen sehr schönen Namen trägt: Laura. Kein Mädchen heißt bei uns Laura, nur meine Enkelin, die ich noch nie gesehen habe. Als ich ins Dorf zurückging, war Laura gerade ein Jahr alt geworden. Als ich nach Hause zurückkehrte, war mir klar, dass ich sie niemals sehen würde.

Früher sind alle Enkel in den Sommerferien aus der Stadt zu ihren Großeltern aufs Land gefahren. Die Schulferien waren lang, drei ganze heiße Sommermonate, und die Eltern in den Städten hatten nicht so lange Urlaub. Auch in unserem Dorf liefen von Juni bis August Stadtkinder herum, die in kürzester Zeit sonnengebräunte Gesichter, ausgeblichene Locken und erdverkrustete Füße bekamen. Sie gingen zusammen in den Wald, um Beeren zu pflücken, und badeten im Fluss. Lärmend wie ein Vogelschwarm zogen sie über die Hauptstraße, klauten Äpfel und rauften im Dreck.

Wenn sie zu wild wurden, schickte man sie auf den Acker, um die Kartoffelkäfer einzusammeln, die unsere Ernten gefährdeten. Eimerweise wurden die Käfer von den Pflanzen gepflückt und später verbrannt. Ich habe immer noch das Geräusch der unzähligen Panzer im Ohr, die im Feuer knackten. Jetzt fehlen uns die kleinen Langfinger – eine solche Kartoffelkäferplage wie nach dem Reaktor hat die Welt noch nicht gesehen.

Alle in Tschernowo wussten, dass ich medizinische Hilfsschwester war. Ich wurde gerufen, wenn sich die Kinder etwas gebrochen hatten oder das Bauchweh gar nicht mehr aufhörte. Einmal hatte ein Junge zu viele unreife Pflaumen gegessen. Die Fasern hatten in seinem Darm einen Verschluss verursacht. Er war blass und krümmte sich auf dem Boden, und ich sagte, sofort ins Krankenhaus, und der Junge wurde mit einer Operation gerettet. Auch einer mit Blinddarm und einer, der einen Bienenstich nicht vertragen hatte.

Ich mochte diese Kinder, ihre zappeligen Füße, die zerkratzten Arme, die hohen Stimmen. Wenn es etwas gibt, das ich heute vermisse, dann sie. Wer jetzt in Tschernowo lebt, hat keine Enkel. Und wenn doch, dann sieht er sie höchstens auf Fotos. Meine Wände sind voll mit Fotos von Laura. Irina schickt mir neue, in fast jedem Brief.

Wahrscheinlich hätte auch Laura in kürzester Zeit ein sorgloses Ferienkind werden können. Wenn alles wie früher wäre. Aber es fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Auf den Babyfotos hatte sie ein kleines, ernstes Gesicht, und ich fragte mich, welche Gedanken in diesem Kopf lebten und ihre Schatten aus Lauras Augen warfen. Sie trug niemals Haarspangen oder große Schleifen im Haar. Schon als Baby hat sie nicht gelächelt.

Auf den neueren Fotos hat sie lange Beine und fast weiße Haare. Sie guckt immer noch ernst. Sie hat mir noch nie geschrieben. Ihr Vater ist ein Deutscher. Irina hatte mir ein Hochzeitsfoto versprochen – eines der wenigen Versprechen, die sie nicht gehalten hat. Jetzt richtet sie mir immer Grüße von ihm aus. Alle Briefe aus Deutschland sammle ich in einer Kiste im Schrank.

Ich frage Irina nie, ob Laura gesund ist. Auch nach Irinas eigener Gesundheit erkundige ich mich nicht. Wenn es etwas gibt, wovor ich Angst habe, dann vor einer Antwort auf diese Frage. Deswegen bete ich einfach nur für sie, obwohl ich nicht glaube, dass irgendjemand meine Gebete hört.

Irina fragt mich immer nach meiner Gesundheit. Wenn wir uns sehen – alle zwei Jahre –, fragt sie mich zuerst nach meinen Blutwerten. Als ob ich die wüsste. Sie fragt mich nach meinem Blutdruck und ob ich mir regelmäßig die Brüste durchleuchten lasse.

»Mädchen«, sage ich, »guck mich an. Siehst du, wie alt ich bin? Und das alles ohne Vitamine und Operationen und Vorsorgeuntersuchungen. Wenn sich jetzt irgendwas Schlechtes in mir einnistet, dann lasse ich es in Ruhe. Niemand soll mich mehr anfassen und mit Nadeln pieksen, wenigstens das habe ich mir verdient.«

Irina schüttelt dann den Kopf. Sie weiß zwar, dass ich recht habe, kann aber aus ihrem Chirurgendenken nicht raus. In ihrem Alter habe ich ähnlich gedacht. So wie ich in ihrem Alter gewesen bin, hätte ich mit mir selbst heute den größten Streit angezettelt.

Wenn ich mir unser Dorf angucke, habe ich nicht das Gefühl, dass hier nur lebende Leichen herumlaufen. Manche werden es nicht mehr lange machen, das ist klar, und daran ist nicht nur der Reaktor schuld. Wir sind wenige, man braucht gerade mal zwei Hände, um alle zu zählen. Vor fünf oder sieben Jahren noch waren wir mehr, als plötzlich ein Dutzend Leute auf einmal meinem Beispiel folgte und nach Tschernowo zurückkam. Einige haben wir inzwischen begraben. Andere sind wie die Spinnen, unverwüstlich, nur sind ihre Netze eben ein bisschen wirrer.

Marja zum Beispiel ist schon ein wenig irre mit ihrer Ziege und ihrem Hahn, der da in meinem Topf so schön vor sich hin brodelt. Im Gegensatz zu mir kennt Marja ihren Blutdruck sehr genau, weil sie ihn dreimal am Tag misst. Ist er zu hoch, schmeißt sie eine Pille ein. Ist er zu niedrig, nimmt sie eine andere Pille. So hat sie immer etwas zu tun. Sie langweilt sich aber trotzdem.

Sie hat einen Medikamentenschrank, damit könnte man das ganze Dorf umbringen. Marja füllt ihn regelmäßig in Malyschi auf. Gegen Schnupfen und Durchfall nimmt sie Antibiotika. Ich sage ihr, sie soll das lassen, weil es noch mehr kaputt macht, aber sie hört nicht auf mich. Ich sei ihr zu gesund, sagt sie, ich würde nichts davon verstehen. Und in der Tat weiß ich nicht, wann ich meinen letzten Schnupfen hatte.

Der Duft der Hühnerbrühe zieht durch mein kleines Haus und zum Fenster hinaus. Ich hole den Hahn aus dem Topf und lege ihn zum Abkühlen auf einen Teller. Die Katze kreischt, ich drohe ihr mit dem Finger. Das Gemüse fische ich heraus, es hat seinen Geschmack an die Brühe abgegeben und ist jetzt nur noch welk. Ich wickele es in eine alte Zeitung und bringe es zum Kompost. Auf meinem Komposthaufen wachsen Kürbisse, im Herbst werde ich sie ernten und im Dorf verteilen, weil ich sonst den ganzen Winter über Hirsebrei mit Kürbis essen müsste.