9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

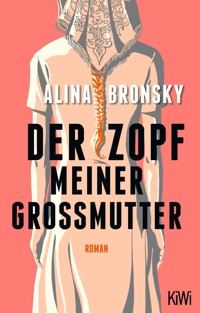

Ein Roman über eine Frau, die versucht, in einer Gesellschaft Fuß zu fassen, die ihr entgleitet.Über einen Mann, der alles kontrollieren kann außer seine Gefühle. Über einen Jungen, der durch den Wahnsinn der Erwachsenen navigiert und zwischen den Welten vermittelt. Und darüber, wie Patchwork gelingen kann, selbst wenn die Protagonisten von so einem seltsamen Wort noch nie gehört haben... »Ich kann mich genau an den Moment erinnern, als mein Großvater sich verliebte. Es war klar, dass die Großmutter nichts davon mitkriegen sollte. Sie hatte schon bei geringeren Anlässen gedroht, ihn umzubringen, zum Beispiel, wenn er beim Abendessen das Brot zerkrümelte.« Kaum jemand kann so böse, so witzig und rasant von eigenwilligen und doch so liebenswerten Charakteren erzählen wie Alina Bronsky: Max' Großmutter soll früher einmal eine gefeierte Tänzerin gewesen sein. Jahrzehnte später hat sie im Flüchtlingswohnheim ein hart-herzliches Terrorregime errichtet. Wenn sie nicht gerade gegen das deutsche Schulsystem, die deutschen Süßigkeiten oder ihre Mitmenschen und deren Religionen wettert, beschützt sie ihren einzigen Enkel vor dem schädlichen Einfluss der neuen Welt. So bekommt sie erst als Letzte mit, dass ihr Mann sich verliebt hat. Was für andere Familien das Ende wäre, ist für Max und seine Großeltern jedoch erst der Anfang.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 244

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Alina Bronsky

Der Zopf meiner Großmutter

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Alina Bronsky

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Alina Bronsky

Alina Bronsky, geboren 1978, lebt in Berlin. Ihr Debütroman »Scherbenpark« wurde zum Bestseller und fürs Kino verfilmt. »Baba Dunjas letzte Liebe« wurde für den Deutschen Buchpreis 2015 nominiert und ein großer Publikumserfolg. 2019 erschien ihr Roman »Der Zopf meiner Großmutter«, der ebenfalls wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste stand, 2021 folgte »Barbara stirbt nicht«.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Max’ Großmutter soll früher einmal eine gefeierte Tänzerin gewesen sein. Jahrzehnte später hat sie im Flüchtlingswohnheim ein hart-herzliches Terrorregime errichtet. Wenn sie nicht gerade gegen das deutsche Schulsystem, die deutschen Süßigkeiten oder ihre Mitmenschen und deren Religionen wettert, beschützt sie ihren einzigen Enkel vor dem schädlichen Einfluss der neuen Welt. So bekommt sie als Letzte mit, dass ihr Mann sich verliebt hat. Was für andere Familien das Ende wäre, ist für Max und seine Großeltern jedoch erst der Anfang.

Ein Roman über eine Frau, die versucht, in einer Gesellschaft Fuß zu fassen, die ihr entgleitet. Über einen Mann, der alles kontrollieren kann außer seine Gefühle. Über einen Jungen, der durch den Wahnsinn der Erwachsenen navigiert und zwischen den Welten vermittelt. Und darüber, wie Patchwork gelingen kann, selbst wenn die Protagonisten von so einem seltsamen Wort noch nie gehört haben.

Inhaltsverzeichnis

Zur Sonne

Quacksalber

Geburtstag

Unter Deutschen

Alleinstehende Frau mit Anhang

Das Wunder der Musik

Halbe-halbe

Zwei Verbrecher

Tanzendes Mädchen

Gefallene Frau

Ein Junge

Mazel tov

Kleiner Onkel

Das Schwert

Spanien

Sprich nicht mit rothaarigen Unbekannten

Dicke Mädchen in Tutus

Der Nussknacker

Väterchen Frost

Der Umzug

Willi Wonka

Das eingestrichene C

Abendbrot Vollkost

Irgendwo da drin ist eine menschliche Seele

Der Mann im Haus

Verräter

Der Zopf

Leseprobe »Pi mal Daumen«

Zur Sonne

Ich kann mich genau an den Moment erinnern, als mein Großvater sich verliebte. Er war in meinen Augen ein uralter Mensch – die fünfzig bereits überschritten –, und sein neues, zartes Geheimnis überrollte mich mit einer Welle der Bewunderung, in die sich Schadenfreude mischte. Bis dahin hatte ich mich für das einzige Problem meiner Großeltern gehalten.

Ich ahnte, dass die Großmutter nichts davon mitkriegen sollte. Sie hatte schon bei geringeren Anlässen gedroht, den Großvater umzubringen, zum Beispiel wenn er beim Abendessen das Brot zerkrümelte.

Ich war fast sechs Jahre alt und kannte mich mit der Liebe aus. Schon im russischen Kindergarten war ich in drei Erzieherinnen nacheinander verliebt gewesen, zwischendurch sogar in mehrere gleichzeitig. In dem neunstöckigen Wohnblock, in dem wir vor der Auswanderung gelebt hatten, hatte es kein Mädchen unter achtzehn gegeben, in das ich mich nicht wenigstens für kurze Zeit verguckte. Als der Großmutter die langen Blicke auffielen, mit denen ich das Wippen der Röcke und Pferdeschwänze auf der Straße verfolgte, hielt sie mir die Hand vor die Augen. »Glotz dir nicht die Glubscher aus dem Kopf. Du wirst nie eine abkriegen.«

Aus stummem Protest gegen diese Prophezeiung verliebte ich mich anschließend in eine Frau, die ich noch nie gesehen hatte. Mir gefiel bloß ihr Name auf einem Plakat: Rosa Silberstein. Zu Hause hatte ich die fünf Silben ihres Namens immer wieder vor mich hin gesungen, bis die Großmutter genauer hingehört und mir befohlen hatte, sofort mit dem Unsinn aufzuhören, die Zeiten seien schon düster genug.

Wenig später kamen wir als Kontingentflüchtlinge in Deutschland an, und der Großvater traf seine Liebe.

Im Flüchtlingswohnheim waren wir, wie die Großmutter missmutig feststellte, von Juden umgeben. Sie hatte noch nie ein Geheimnis aus ihrem Antisemitismus gemacht: »Nicht wegen Christus oder so. Ich habe wirkliche, persönliche Gründe.« Es zerriss sie förmlich, sich bei Zusammenstößen mit den Nachbarn bestimmte Schimpfwörter verkneifen zu müssen. Dann wieder jubelte sie, uns unter Vortäuschung falscher Tatsachen Zutritt zu den Privilegien des goldenen Westens verschafft zu haben. »Nicht, dass du denkst, dass wir tatsächlich Juden sind«, schärfte sie mir ein, meine Stirn nebenbei nach Fieber abtastend. »Der Opa hat einen Onkel, der hat einen Schwager. Der hat eine jüdische Frau. Deswegen sind wir hier. So läuft es. Frag nicht!«

Ich nickte eifrig, als würde ich irgendwas davon glauben oder wenigstens verstehen. Ich hatte noch nie einen Onkel meines Großvaters gesehen, geschweige denn die Frau seines Schwagers. Überhaupt versuchte ich, die Großmutter nicht unnötig anzusprechen, da ich vorab nie wusste, welchen wunden Punkt meine Fragen treffen könnten. An den Grenzübertritt erinnerte ich mich kaum, wohl aber daran, dass die Stimmung der Großmutter sofort in Enttäuschung umschlug.

Bei unserem Wohnheim handelte es sich um ein ehemaliges Hotel mit abblätterndem Putz, über dessen Eingang immer noch das Schild »Zur Sonne« prangte. Freitagabends liefen die meisten Bewohner zur Synagoge, wo es nach dem Gottesdienst ein ebenso reichhaltiges wie kostenloses Buffet gab. Die Großmutter bügelte jeden Freitag meine blaue Hose und schnitt mir die Fingernägel, um sich nicht für mich schämen zu müssen. Die echten jüdischen Kinder schüchterten sie ein.

Auf die Idee, den Sabbat zu schwänzen, wäre die Großmutter trotz ihrer Abneigung nie gekommen. Sie ehrte ihn widerwillig, indem sie sich schönmachte: Der rot gefärbte Zopf legte sich wie eine Schlange um ihren Kopf, und das gepunktete Kleid wurde dank einer Stoffblume am Ausschnitt zum Festgewand. Hinter der zur Schau getragenen Selbstsicherheit spürte ich ihre tiefe Angst, als Hochstaplerin entlarvt und zurück in die zerfallende Sowjetunion geschickt zu werden.

Während das Wohnheim die Großmutter in seiner Schäbigkeit enttäuschte, rang ihr die neu gebaute, leuchtende Synagoge das eine oder andere respektvolle Wort ab. Sie begrüßte ausdrücklich, dass die Frauen während des Gottesdienstes von den Männern getrennt saßen: »Bin froh, seine griesgrämige Fresse für eine Weile nicht zu sehen.« Sie suchte Kontakt zu den Nachbarinnen, die sie aus dem Wohnheim kannte, und verwickelte sie am kalten Buffet in lange Gespräche, bevor sie die eine oder andere Speise unauffällig – wie ihr schien – mitgehen ließ.

Am Morgen danach wickelte sie die gerollten Pfannkuchen oder gefüllten Blätterteigtaschen aus den Servietten und tischte sie dem Großvater auf. Ich durfte nur zusehen: Das Essen war von fremden Leuten mit dreckigen Pfoten angefasst worden und für mich daher nicht zu verdauen. Dabei ließ sie die Gespräche vom Vortag Revue passieren. Die meisten der neuen Bekanntschaften sah die Großmutter kritisch: Menschen, die ihre Heimat verließen, waren ihr suspekt, solange es sich nicht um sie selbst handelte.

»Es gibt aber auch anständige Leute«, sagte sie ein einziges Mal, und der Großvater und ich horchten auf. »Ich habe eine reizende Frau kennengelernt. Sie heißt Nina und unterrichtet Fortepiano. Wohnt hier mit ihrer Tochter. Das Mädchen ist in Mäxchens Alter, aber normal. Hat keinen Mann, die Glückliche, bringt ihren Bastard allein durch. Du kennst sie, Tschingis, du hast ihr schon einmal die Tasche mit den Kartoffeln hochgetragen. Wozu braucht die überhaupt so viele Kartoffeln, sie sind doch nur zu zweit? Ich darf mir den Rücken kaputt machen, aber für andere spielst du den Gentleman.«

Die Hand meines Großvaters zuckte kurz, und die Füllung aus Hackfleisch und Schnittlauch rieselte auf den Teller.

Quacksalber

In Deutschland ging die Großmutter mit mir als Erstes zum Kinderarzt. Eigentlich, erklärte sie mir unterwegs, sei dies der wahre Grund unserer Auswanderung gewesen: mich endlich bei einem anständigen Arzt in Behandlung zu geben, der mir – und vor allem ihr – vielleicht doch die Hoffnung machen würde, dass ich einmal das Erwachsenenalter erreichen könnte, auch wenn das für die Großmutter bedeutete, noch jahrzehntelang einen Klotz am Bein zu haben.

Sie hatte mein Untersuchungsheft dabei, das in Leder gebunden war und wie das wiedergefundene handschriftliche Manuskript eines verschollenen Klassikers aussah. Es war gefüllt mit Diagnosen, eingeklebten Auswertungen von Blut- und Urinproben und unleserlichen Notizen diverser Fachärzte, die die Großmutter konsultiert hatte und die widersprüchliche Urteile zum Besten gegeben hatten. Manchmal rieselten Zettel und Rezepte aus dem Heft heraus, die meine Großmutter schnell einsammelte und zurück zwischen die Seiten stopfte.

Die deutsche Arztpraxis war bunt und hell, und die Erinnerung an die sowjetische Poliklinik mit ihren übermalten Fenstern und mahnenden Hygiene-Plakaten kam mir wie ein Fiebertraum vor. Auf dem schmuddeligen Teppich türmten sich Berge von Spielzeug. Ich wusste, dass ich nichts davon anfassen durfte. Alle Dinge, die die Großmutter nicht persönlich desinfiziert hatte, waren grundsätzlich keimverseucht. Dennoch erfreute mich der Anblick. Die Arzthelferin wog und vermaß mich und schenkte mir ein Lächeln, von dem mir irgendwo im Nacken heiß wurde.

Zur Empörung der Großmutter mussten wir anschließend zurück ins Wartezimmer. Es war voll mit Kindern unterschiedlichen Alters, die allesamt Krankheiten verbreiteten. Einige husteten, andere niesten, und bei den Unauffälligen vermutete die Großmutter ansteckende Hautausschläge, die heimtückisch unter der Kleidung verborgen waren. Sie zog mich panisch auf ihren Schoß, wofür ich definitiv zu alt war. Allerdings hatte sie mich schon so oft öffentlich gedemütigt, dass ich mich gegen nahezu jede Peinlichkeit abgehärtet fühlte.

»Wenn ich von dieser unkontrollierten Situation gewusst hätte, hätte ich den Mundschutz mitgenommen«, sagte die Großmutter und versuchte, mir ihren Schal um Mund und Nase zu schlingen, was mir die Luft nahm und schrecklich kratzte. »Jetzt sitz doch mal ruhig, die Oma ist kein Trampolin.«

»Ich ersticke«, krächzte ich.

»Asthma?!« Sie kramte in ihrer Tasche nach dem Spray, von dem sie vorsorglich eine größere Menge über die Grenze gebracht hatte, ohne Anstalten zu machen, mich aus dem Würgegriff des Schals zu befreien.

Zum Glück wurden wir in diesem Moment ins Sprechzimmer gerufen. Der Arzt war ein Mann, was meine Großmutter hoffnungsvoll stimmte, da sie Männern zumindest in medizinischen Fragen mehr zutraute. Sie klatschte mein Untersuchungsheft auf den Tisch. »Chronische Bronchitis, chronische Sinusitis, chronische Gastritis, mittelgradige Myopie, vegetative Dystonie, Allergie, verminderter Wuchs, Nuscheln, verlangsamte Reflexe, verlangsamte kognitive Entwicklung, frühkindliches Trauma. Aber sehen Sie selbst.« Sie sprach ausschließlich Russisch.

Der Arzt beugte sich mit gerunzelter Stirn vor. Mit der einen Hand schirmte er sich von dem Redefluss meiner Großmutter ab, die andere streckte er mir entgegen. Nach kurzem Überlegen ergriff ich sie. Aus den an mich gerichteten deutschen Wörtern filterte ich einige mir bereits bekannte heraus, legte mich auf die Liege und zog mein T-Shirt hoch.

Der Arzt setzte sich zu mir und hörte mich mit dem Stethoskop ab, jedes Mal die Hand hebend, wenn die Großmutter den Mund öffnete. Er leuchtete mir in die Ohren, drückte auf meinem Hals herum und klopfte mir auf den Rücken. Letzteres wertete ich als Zeichen der Ermutigung.

»Was?«, sagte meine Großmutter, als er eine winkende Geste in unsere Richtung machte. »Was heißt das – Tschüss? Was heißt gesund?«

Ich erklärte es ihr, als wir schon auf der Straße standen und sie das Untersuchungsheft zurück in ihre Tasche stopfte.

»Woher weißt du das?«, fragte sie. »Wer hat dir das beigebracht? Wir sind doch gerade erst angekommen, und du bist ein Idiot.«

Ich zuckte mit den Schultern. In meiner Faust klebte das Gummibärchen, das ich mir zum Abschied aus der Dose hatte nehmen dürfen.

»Quacksalber«, sagte meine Großmutter. »Nicht mal Röntgen hat er gemacht. Da sind mir unsere versoffenen Weiber doch noch lieber. Was hast du in der Hand? Siehst du nicht die Bazillen, die daran kleben? Willst du krank werden? Gib her.«

Ich reichte ihr das Gummibärchen, und die Großmutter schob es sich in den Mund.

Geburtstag

Das Lächeln der Arzthelferin hatte mir in Erinnerung gerufen, warum das Leben trotz allem schön war: Überall gab es Frauen. Die ersten Wochen in Deutschland waren wie im Nebel an mir vorbeigezogen, und jetzt fühlte ich mich, als würde ich wieder aufwachen.

Ich hatte schon immer an Frauen gedacht, wenn ich spürte, wie eine eiskalte Klaue sich um mein Herz legte. Die Großmutter hatte früh damit begonnen, mich auf mein Ableben vorzubereiten. Die verrinnende Zeit wie eine Gänsehaut spürend, wollte ich so viel Schönheit wie möglich in mich aufsaugen. An Frauen fand ich alles wunderbar. Die dünnen waren flink und zerbrechlich wie Weberknechte. Die kräftigeren strahlten Wärme und Weichheit aus. Wenn Frauen groß waren, bewunderte ich ihre Stärke, und wenn sie klein waren, bedauerte ich, sie nicht beschützen zu können. Dass auch meine Großmutter eine Frau war, kam mir nicht in den Sinn.

An jedem Geburtstag begrüßte mich die Großmutter mit den Worten: »Oh Wunder, Himmel und mir sei Dank, er hat es wieder geschafft.« Sie beschenkte mich mit Strumpfhosen und selbst gestrickten Fäustlingen, um mir danach eine riesige Torte zu präsentieren, deren Anblick mich jedes Mal in Verzweiflung stürzte. Ich wusste schon, wie es ausgehen würde, noch bevor die Großmutter verkündete: »Guck mal, die Oma hat weder Kosten noch Mühen gescheut und die ganze Nacht gebuckelt. Mit Schokoladencreme, drei Schichten. Die frischesten Eier, die sie hier haben. Guck dir das an, von allen Seiten. Was sagst du? Sie schmeckt himmlisch, das musst du mir glauben.«

Ich glaubte ihr sofort und fragte gar nicht erst, ob ich ein Stück probieren durfte. Die Antwort kannte ich so gut, dass ich sie mir auch selbst hätte geben können: »Brauchst deine Bauchspeicheldrüse nicht mehr? So ein Essen ist nur für normale Menschen. Du iss mal schön mit den Augen, das ist sowieso gesünder. Riechen darfst auch.« Sie fuhr mit dem Finger an der Tortenplatte entlang und hielt mir einen sahnigen Tropfen unter die Nase.

Ich hatte nie Freunde gehabt, was ich normal fand, denn auch die Großeltern hatten keine. In Russland hatte die Großmutter meist wahllos eine oder zwei Nachbarinnen zu meiner Geburtstagstafel eingeladen, die danach nie wieder kamen. Mein siebter Geburtstag fiel auf die ersten Monate im Wohnheim. Ich fragte mich, wen die Großmutter diesmal einladen würde, um meine Geburtstagstorte nicht allein mit dem Großvater essen zu müssen.

Die Deutschen waren der Großmutter von Anfang an suspekt gewesen, außerdem kannte sie keine – wenn man von den unbefriedigenden Wortwechseln mit dem Kinderarzt und dem Hausmeister absah. »Wir müssen uns an die Juden halten«, schlussfolgerte sie schicksalsergeben und lud die reizende Nachbarin ein, mit der sie sich in der Synagoge über meine Streptokokken unterhalten hatte. »Nina heißt sie. Erinnert ihr euch? N-I-N-A. Sehr höflich, feine Finger, kein Wunder bei dem Beruf. Vergrault sie nicht, ihr kulturlosen Dumpfbacken.«

Es war mein Großvater, der Nina die Tür öffnete und wortlos zur Seite trat, um sie in unsere kleine Wohnung zu lassen, die aus zwei zusammengelegten Hotelzimmern bestand, da es sich bei unserer Kleinfamilie um ein »Ehepaar mit männlichem Kind« handelte. Für einen Augenblick durchzuckte es ihn, und es sah aus, als wollte er sie im letzten Moment daran hindern, den kaum vorhandenen Flur und sein Leben zu betreten. Aber dann tat er den entscheidenden Schritt zur Seite. Sie ging hinein und streifte ihn im Vorbeigehen mit der Schulter.

Nina sah aus, als hätte jemand sie mit einem weichen Bleistift gezeichnet. Sie hatte ein hübsches Päckchen dabei, das die Großmutter ihr abnahm und eilig in einem der Schränke verstaute. Hinter der Besucherin trat ein Mädchen in den Raum, das wie eine kleine Kopie ihrer Mutter aussah.

»Reizendes Mädchen«, sagte die Großmutter, bevor die Gäste den Mund öffnen konnten, um mir zu gratulieren. Sie stieß mich in den Rücken, damit ich Platz machte. »Ganz schnell hinsetzen! Der Tee wird kalt. Tschingis!« Sie schubste meinen reglosen Großvater zur Seite. »Was stehst du rum, hol noch einen Stuhl. Ninas Tochter, du setzt dich hier auf die Couch. Vorsicht mit dem Tee. Verbrühungen sind die schlimmsten Verletzungen, die man sich zuziehen kann. Mein Idiot kriegt von mir immer nur das Abgekühlte.« Sie stellte eine zur Hälfte gefüllte Teetasse für mich auf die Fensterbank.

Es waren unsere ersten Gäste auf deutschem Boden. Da die Küche zu klein war, hatte die Großmutter im größeren der beiden Zimmer gedeckt. Der Tisch war an die Couch geschoben worden, auf der sie und ich nachts schliefen. »Jetzt setzen Sie sich doch, liebste Nina. Tschingis, hörst du nicht? Dein Platz ist hier.«

Wir saßen um den Tisch, und die Großmutter redete. Wenn das Gespräch auf mich kam, was oft der Fall war, spürte ich den betroffenen Blick von Nina und den schadenfrohen ihrer Tochter.

»Ich weiß nicht, wie ich ihn zur Schule schicken soll, liebste Nina. Hier wollen sie die Kinder ab sechs Jahren in der ersten Klasse haben, diese Tierquäler. Wie kann man so ein Geschöpf aus dem Haus lassen? Ich kann es nicht verantworten. Er kann kaum was verdauen, und die Klassenkameraden werden Hackfleisch aus ihm machen, was meinen Sie?«

»Ich hoffe nicht«, sagte Nina sanft. Ich wagte nicht, in Richtung des Großvaters zu schauen.

»Sie sind doch Pädagogin, Sie haben bestimmt Erfahrung mit Kindern, die geistig und körperlich benachteiligt sind.« Die Großmutter behielt die Besucherin fest im Blick.

»Leider nicht«, sagte Nina. Ich spürte einen Stich: Ich hätte es nett gefunden, wenn sie der Großmutter widersprochen hätte, was manche Menschen bei ersten Kontakten mit unserer Familie tatsächlich wagten, indem sie ihr Erstaunen über die Beurteilung meiner geistigen und körperlichen Verfassung äußerten. Die Mutigsten behaupteten gar, an mir sei gar nichts Auffälliges zu erkennen, was von der Großmutter mit einem »Haben Sie eine Ahnung!« beiseitegewischt wurde.

»Was sitzt du rum, Tschingis? Ich habe gebacken, mit meinen eigenen Händen. Beste Zutaten. Kein Dreck aus der Feinkonditorei. Ich will ja niemanden vergiften.«

Ich verfolgte mit wehmütigen Blicken, wie die großen Kuchenstücke auf die Teller wanderten und nach und nach verschwanden. Vor mir landete ein kleiner Teller mit einem grünlichen Häufchen, das sich langsam braun verfärbte. Mein Tee kühlte immer noch auf der Fensterbank ab.

»Achten Sie nicht auf ihn, liebe Nina und Ninas Tochter. Ich habe dem armen Tropf hier einen Apfel gerieben, er kann leider nichts anders verdauen. Mir bleibt auch nichts erspart!«

Der Großvater saß schweigend da. Ich fragte mich, ob es das erste Mal war, dass ich ihn einen Menschen so intensiv anblicken sah, oder ob ich sonst einfach nie auf ihn geachtet hatte, weil die Anwesenheit der Großmutter meine Sinne komplett in Beschlag nahm. Da es mir indiskret schien, den Großvater weiter bei seinen Gefühlen zu beobachten, wandte ich meine Aufmerksamkeit dem Mädchen zu, das ein nettes, rundes Gesicht hatte, mich aber unter dem Tisch zu treten begann.

»Sie sind eine glückliche Frau, Nina, weil Sie alleinstehend sind und dazu ein normales Kind haben. Schauen Sie mal, wie reizend sie ist. So still und höflich«, sagte die Großmutter, während ich mich bemühte, meine Schienbeine außer Trittweite zu bringen.

»Ihr Sohn macht auch einen sympathischen Eindruck«, sagte Nina.

»Mein Sohn? Sie schmeicheln mir. Ich habe keinen Sohn, hatte nie einen. Ich bin eine alte Frau jenseits der Wechseljahre. Diese Kreatur ist mein Enkel. Was ich mit ihm durchgemacht habe. Bei mir zählt jedes Lebensjahr für zwei.«

Nina schwieg betroffen.

»Nur der da«, die Großmutter zeigte auf den Großvater, »der sieht auch als alter Sack immer noch aus wie ein Junge. Das sind die asiatischen Gene. Die Leute altern einfach nicht. Die Haut ist viel dicker als bei uns Weißen, verstehen Sie? Irgendwann fallen sie einfach um. Das Herz. Tschingis, sag doch auch mal was.«

Der Großvater saß sehr aufrecht. Der Redefluss der Großmutter perlte an ihm ab wie leichter Sommerregen.

»Und wie hoch ist bei Ihnen der jüdische Anteil, Nina? Ein Viertel? Ein Achtel? Sie sehen zu reizend aus.«

Nina nahm einen Schluck Tee. Irgendetwas in ihrem Gesicht veränderte sich. Ich erschrak, weil es erst aussah, als ob sie in Tränen ausbrechen würde. Sie hielt ihre Tasse lange vor den Mund, und langsam kapierte ich, dass sie einen Lachanfall zu unterdrücken versuchte.

»Hundert Prozent«, sagte sie und stellte die Tasse geräuschlos ab. Sie lächelte meinen Großvater an, und ich sah mit Faszination und Entsetzen, wie dichte Röte seine dunklen Wangen hochwanderte. Ich hatte ihn noch nie rot werden sehen, und ich kreuzte unter dem Tisch die Finger in der verzweifelten Hoffnung, dass es meiner Großmutter nicht auffiel.

»Mal gucken, ob du das nächste Jahr auch schaffst«, sagte die Großmutter, als wir am Abend nebeneinander auf der Couch lagen und sie die Decke von allen Seiten unter meinen anfälligen Körper steckte, um dem Luftzug auch bei dreißig Grad im Schatten keine Chance zu geben. Meine Geburtstagsfeier hatte sie in eine sentimentale Stimmung versetzt, und ich fürchtete, dass sie mich nun umarmen oder, noch schlimmer, küssen würde. Um die Großmutter von den mir drohenden Zärtlichkeiten abzulenken, griff ich auf ein bewährtes Spiel zurück: »Und wenn nicht? Bekomme ich dann eine schöne Beerdigung?«

Mein Kalkül ging auf: Die Augen der Großmutter begannen zu glänzen. »Die schönste«, beteuerte sie leidenschaftlich.

»Wie für die liebe Maya?«

»Mindestens.«

Ich war zufrieden. Maya war das gute Kind, das die Großmutter vor mir großgezogen hatte. In Großmutters Erinnerung war Maya ein ewiges Mädchen, am Ende zwar größer als ich, aber nie erwachsen geworden. Ihre Geschichten über Maya waren kurz und konfus. Manchmal nahm ich Maya ihr Engelsdasein übel, schließlich war ich vom ersten Atemzug an der menschgewordene Fluch, und der direkte Vergleich machte keinen Spaß.

»Und wenn ich beerdigt werde, kommen dann du und der Opa?«

»Wer sonst, Dummkopf.«

»Und vielleicht auch Nina und Vera?«

»Wenn sie Anstand haben.«

»Und wer noch?«

»Nerv nicht. Der rothaarige Jude vielleicht.«

Der rothaarige Jude war eine Gruselfigur aus Großmutters Gutenachtgeschichten. Dass sie ihn jetzt einbaute, empfand ich als unfair. Die schöne Stimmung war dahin. Ich drehte mich auf die Seite.

»Weißt du was«, sagte die Großmutter. »Du musst Klavier lernen.«

»Wieso?« Ich setzte mich wieder auf, die mühsam eingesteckte Decke rutschte herunter.

Die Großmutter hatte mir bislang immer davon abgeraten, irgendwas zu lernen, weil es mich zu sehr verausgaben würde. Deswegen hatte ich ihr verschwiegen, dass ich inzwischen passabel lesen und ein wenig rechnen konnte, weil ich den Großvater immer wieder vorsichtig nach einzelnen Buchstaben und Zahlen gefragt hatte. Seit zwei Jahren fiel mir auf, wenn die Großmutter beim Einkauf auf dem Markt beschissen wurde. Wenn sie Händler beschuldigte, dann zuverlässig die falschen.

Die Großmutter gähnte geräuschvoll. »Du könntest Konzerte geben. Verdienst Geld, kaufst der Großmutter ein Haus. Schön weiß, mit Vorgarten, wie die Deutschen. Mein Bruder hat mal Klavier gelernt. Seine Lehrerin hat ihm mit dem Lineal auf die Finger geschlagen und viel geweint.«

»Warum?«

»Warum was?«

»Warum hat sie geweint?«

»Ist doch klar. Weil er es nicht konnte, Dummkopf. Sie sagte unseren Eltern, sie sollten ihn lieber zum Boxen schicken.«

Ich schwieg.

»Mich haben sie gar nicht erst ans Instrument gelassen«, murmelte die Großmutter schlaftrunken. »Weil ich angeblich alles kaputt gemacht habe. So ein Schwachsinn. Aber ich habe immer an der Tür gelauscht und dabei mehr gelernt als mein Bruder, Friede seiner Seele. Weißt du was, eigentlich brauchst du doch keinen Klavierunterricht. Was willst du damit? Wem willst du überhaupt was vorspielen? Und wann? Du hast sowieso nicht mehr so viel Zeit.«

»Aber der deutsche Doktor hat doch nichts Schlimmes bei mir gefunden.«

»Ich sag dir was, Mäxchen: Das ist das schlechteste Zeichen.«

Unter Deutschen

An meinem ersten Schultag stand die Großmutter um sechs Uhr auf. Sie machte, was sie als »sich aufhübschen« bezeichnete und in der Regel nur vor dem wöchentlichen Synagogenbesuch auf sich nahm: Sie zupfte sich die Augenbrauen nach und bemalte die Lider mit blaugrünem Lidschatten. Sie weckte mich und rief mich mit Grabesstimme zum Frühstück.

»Warum jetzt schon?«, jammerte ich, die Decke um mich schlingend.

»Damit du in Ruhe verdauen kannst«, sagte sie. »In der Schule kannst du nicht auf die Toilette, da ist alles voller Keime.«

»Ich muss jetzt aber nicht.«

»Natürlich musst du. Alles eine Frage der Disziplin.«

Ich löffelte den an diesem Morgen besonders zähflüssigen Haferbrei. Es fühlte sich an, als würde er in der Mitte meiner Speiseröhre kleben bleiben. Ich nutzte den Moment, als die Großmutter die Küche verließ, um den restlichen Brei in die Spüle auszuleeren und mit einem kräftigen Wasserstrahl nachzuspülen.

Ich setzte mich gerade noch rechtzeitig wieder hin, als die Großmutter zurückkam und einen Blick ins Spülbecken warf. »Hast dich übergeben?«

Ich nickte. Ein wenig hoffte ich, dass sie mich daraufhin zu Hause lassen würde, doch sie streichelte mir nur über den Kopf. »Das ist die Aufregung. Schule ist die Hölle.«

Die Großmutter warf einige Stifte und Hefte in ihre große Stofftasche, kämmte mein Haar auf Seitenscheitel, kontrollierte, ob ich unter meinem Pullover auch ein langärmeliges Unterhemd trug, und führte mich an der Hand aus der Wohnung. Wir durchquerten den Hausflur, die abgeschabten Holzdielen, auf denen ein blasser Teppich in Fäden zerfiel, quietschten mitleidig. Vor Ninas Tür blieben wir stehen. Ninas Tochter Vera war, wenngleich zehn Monate jünger als ich, in dieselbe Klasse eingeteilt worden. Als die Großmutter anklopfte, um sie zum gemeinsamen Schulweg abzuholen, wirbelte ich mir schnell die Haare durcheinander, bereit, es auf den Luftzug zu schieben.

Nina öffnete die Tür im Bademantel. Sie sah erschrocken aus.

»Ist was passiert? Es ist erst sieben Uhr.«

»Für Sie vielleicht. Für mich ist es fünf vor zwölf. Ich muss noch mit den Lehrkräften sprechen.« Die Großmutter verdrehte vielsagend die Augen, nahm mich an die Hand, und so begann meine Schullaufbahn.

»Sie können nicht die ganze Zeit im Unterricht dabeibleiben.« Die junge Lehrerin sah aus, wie ich mir manchmal meine Mutter vorstellte: blondes leicht gelocktes Haar, blaugrüne Augen und ein paar Sommersprossen auf dem Nasenrücken. Die Großmutter sprach grundsätzlich nicht über meine Eltern. »Wenn man vom Teufel spricht«, brüllte sie, wenn ich versuchte, nach ihnen zu fragen.

»Er kommt allein nicht zurecht.« Meine Großmutter stieß mich in den Rücken, sodass ich fast gegen die Lehrerin fiel. »Übersetz es ihr!«

Ich gab ihre Worte wieder. Die Augen der Lehrerin weiteten sich. »Das ist extrem unüblich«, sagte sie.

»Was will sie, Mäxchen?«

Ich sagte es der Großmutter auf Russisch. Sie fasste mich mit der einen Hand am Ohr, zog mich ein wenig in die Höhe und deutete mit der anderen in einer schwungvollen Bewegung von oben nach unten auf meine ganze Person.

»Schauen Sie ihn sich an. Sieht er aus, als könnte er allein bleiben?«

Ich übersetzte.

»Ehrlich gesagt, schon.« Die Lehrerin lächelte mich aufmunternd an. Ich hatte mein Leben lang nicht so viele Frauen in meine Richtung lächeln sehen wie in dieser ersten Zeit in Deutschland. »Er versteht doch sogar die Sprache.«

Ich übersetzte.

»Nichts versteht er. Wo soll er die gelernt haben? Vorm Fernseher? Er ist ein Idiot, er kann zwei und zwei nicht zusammenzählen und höchstens die Hälfte des Alphabets.«

Ich übersetzte.

»Dafür gehen Kinder in die Schule. Um lesen und schreiben zu lernen.«

Ich übersetzte voller Bewunderung für die Ruhe der schönen Frau.

»Andere Kinder werden ihn fertigmachen.«

»Bitte machen Sie sich keine Sorgen.«

»Noch nie allein ohne Aufsicht gewesen.«

»Wir haben vierundzwanzig Kinder in der Klasse, sehen Sie hier noch ein Elternteil?«

»Er ist eine arme Waise.«

Ich hörte mit dem Dolmetschen auf, ich kam sowieso nicht hinterher. Die prinzessinnengleiche Lehrerin tat mir leid. Ich wusste, was sie noch nicht wusste: dass sie gegen meine Großmutter nicht die geringste Chance hatte. Dennoch hielt sie länger durch, als ich gedacht hätte.

Die Großmutter holte meine Krankenakte hervor. Sie hatte ein kleines Vermögen in die Übersetzung und notarielle Beglaubigung jeder noch so dahingekritzelten Anmerkung zu meiner Gesundheit investiert, nachdem es ihr nicht gelungen war, auch nur einen deutschen Arzt ausfindig zu machen, der die Diagnosen bestätigt hätte. Immer wieder hatte sich die Großmutter beim Großvater beklagt, dass die hiesigen Ärzte offenbar noch schlechter ausgebildet waren als die sowjetischen, da sie von manchen Krankheitsbildern noch nicht einmal etwas gehört hatten. Der Großvater hatte ihr die Hand gestreichelt.

»Bitte besprechen Sie Ihr Anliegen mit der Schulleitung.« Die Lehrerin wirkte mit einem Mal erschöpft. Sie lächelte nicht mehr und blickte auch nicht mehr in meine Richtung.

Die Großmutter nickte und entfernte sich, um wenig später zurückzukommen. Sie lächelte triumphierend und nahm betont lässig in der hinteren Bank Platz.

Je länger die Großmutter in der letzten Reihe ausharrte, desto gefestigter wurde sie in ihrem Urteil, auch das Bildungssystem sei »wie in Afrika« – ihre ultimative Beschreibung zerrütteter Verhältnisse. Es irritierte sie, dass die Schüler jederzeit auf die Toilette gehen durften und dass die Lehrerin uns erlaubte, im Unterricht zu essen und zu trinken, ohne vorher unsere Hände auf Keime oder den Inhalt der Brotdosen auf verbotene Lebensmittel zu kontrollieren.

Aus den uns gestellten Aufgaben wurde die Großmutter ebenfalls nicht schlau. Dies hinderte sie jedoch nicht daran, zu meinem Platz zu eilen, sobald ein Blatt ausgeteilt worden war, ihre Brille aufzusetzen und mir einzelne Begriffe zu erklären, wobei sie nahezu immer falschlag. Schon im Alltag konnte sie ihre wenigen deutschen Worte nur mit viel Glück situationsgemäß unterbringen, in der Schule hatte sie erst recht keine Chance. Der kleine Stuhl verschwand unter ihr, wenn sie sich für die Gruppenarbeit dazusetzte und mir unsinnige Antworten diktierte. Um sie beschäftigt zu halten, überlegte ich mir kleine Arbeitsaufträge und ließ sie die Bilder auf dem Mathe-Arbeitsblatt ausmalen.

Auch auf dem Schulhof folgte sie mir auf Schritt und Tritt und unterband jeden meiner Versuche, mit den anderen Kindern in Kontakt zu kommen. Während ich am Rand des Pausenhofs stand und meinen Mitschülern beim Toben zusah, beugte sie sich zu mir, wischte mir den Mund oder die Stirn mit ihrem Taschentuch ab und flüsterte:

»Spiel nie mit dem kleinen Türken, der hat ganz verrückte Augen, als würde er gleich zubeißen. Und siehst du dieses Mädchen? Sie hat fast so eine schlechte Haltung wie du, in ein paar Jahren wird sie ein Korsett wegen Skoliose brauchen, merk dir meine Worte. – Passt mit dem Ball auf, ihr arischen Missgeburten, sonst spiele ich gleich mit euren Köpfen Fußball! – Siehst du, wie lebhaft normale Kinder sind, warum stehst du neben deiner Oma wie ein Mehlsack?«