Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Tacheles!

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

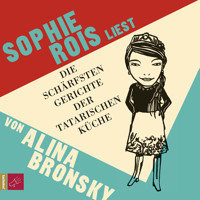

Die Geschichte der leidenschaftlichsten und durchtriebensten Großmutter aller Zeiten Ein Roman über das Aufwachsen eines Mädchens, das zwischen glückloser Mutter und selbstverliebter Großmutter zerrieben wird, über ein Leben zwischen drei Kulturen, über drei Jahrzehnte voller Schicksalsschläge und überraschender Wendungen, über die vergessenen Geheimnisse der tatarischen Küche – mit einer Heldin, die auch als Putzfrau in Deutschland alle Fäden in der Hand hält. Jenseits des Urals herrscht das heimliche Matriarchat und die schöne Tatarin Rosalinda fühlt sich viel zu jung, um Großmutter zu werden. Doch der Abtreibungsversuch an der Tochter Sulfia misslingt und Aminat wird geboren. Zum ersten Mal steht die despotische Rosalinda einem Geschöpf gegenüber, das sie mit Haut und Haaren liebt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion führt Rosalindas Überlebenswille die drei unzertrennlichen Frauen nach Deutschland. Da ist die Tatarin längst die leidenschaftlichste Großmutter aller Zeiten – und der Leser Zeuge haarsträubender Ereignisse und komischer Szenen. »Alina Bronsky lässt das Mutter monster munter aus der Schule der Diktatoren plaudern – grausam und ulkig.« Stern »Ihr rasanter Stil ist zwingend, die Geschichte unterhaltsam und fesselnd, die Sprache witzig und böse.« NDR »Beißend komisch« The New Yorker

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Zeit:5 Std. 20 min

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Alina Bronsky

Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Alina Bronsky

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Alina Bronsky

Alina Bronsky, geboren 1978 in Jekaterinburg/Russland, verbrachte ihre Kindheit auf der asiatischen Seite des Ural-Gebirges und ihre Jugend in Marburg und Darmstadt. Nach abgebrochenem Medizinstudium arbeitete sie als Werbetexterin und als Redakteurin bei einer Tageszeitung. Sie lebt bei Frankfurt. Ihr Debütroman »Scherbenpark« erhielt großes Kritikerlob und wurde zum Bestseller, Alina Bronsky zur »aufregendsten Newcomerin der Saison« (Der Spiegel). »Scherbenpark« ist inzwischen beliebte Lektüre im Deutschunterricht und wird gerade fürs Kino verfilmt. Die Rechte an Alina Bronskys Romanen wurden in 15 Länder verkauft.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Die Geschichte der leidenschaftlichsten und durchtriebensten Großmutter aller Zeiten

Am Anfang tut sie alles, um nicht Großmutter zu werden: Im Jahr 1978 ist Rosalinda wild entschlossen, die Schwangerschaft ihrer viel zu jungen und viel zu dummen Tochter zu beenden. Doch das misslingt, und sobald Aminat auf der Welt ist, entbrennt ein rücksichtsloser, grotesk-komischer Kampf um sie.

Jenseits des Urals herrschen klare Verhältnisse: Die Tatarin Rosalinda bestimmt, ihr Gatte Kalganov spurt, und ihre Tochter Sulfia benimmt sich schlecht. Es mangelt an vielem, aber nicht an Ideen, und schon gar nicht an Willenskraft. Es steht also immer etwas Scharfes auf dem Tisch, und alle größeren Malheurs, die Sulfia anrichten könnte, werden verhindert. Nur ihre Schwangerschaft nicht, und auch nicht die Geburt von Aminat, dem genauen Gegenteil ihrer Mutter: schön, schlau, durchsetzungsfähig – ganz die Großmutter eben.

Rosalinda steht zum ersten Mal einem Geschöpf gegenüber, das ihr ebenbürtig ist, und wird die leidenschaftlichste Großmutter aller Zeiten. Im ungleichen Kampf zwischen der glücklosen Sulfia und der rücksichtslosen Rosalinda wird das Mädchen zur Wandertrophäe – und der Leser zum Zeugen haarsträubendster Ereignisse, komischster Szenen, schlagfertigster Dialoge.

Alina Bronsky gelingt eine Glanzleistung: Sie lässt ihre radikale, selbstverliebte und komische Hauptfigur die Geschichte dreier Frauen erzählen, die unfreiwillig und unzertrennlich miteinander verbunden sind – in einem Ton, der unwiderstehlich ist. Durch drei Jahrzehnte und diverse Schicksalsschläge führt sie die ungleichen Frauen, und der Leser folgt ihr atemlos.

Voller Gefühl, Sinnlichkeit, Drastik und Exotik: ein scharfer Frauenroman!

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Motto

Die Stricknadel

Zwillinge halt

Dieses Kind

Verbrecherin an der Mutterschaft

Stethoskop, meine Süße

Sanatorium für lungenschwache Kinder

Verräter überall

Über Atome reden?

Keine Manieren

Eine zivilisierte Familie

Bin ich eine böse Frau?

Ich war ein Vorbild

Perfekte Ehefrau

Ganz andere Sorgen

Sie ist ein Engel

Ein sauberes Mädchen

Ich war ja eher unerfahren

Ohne mich ging gar nichts

Rosenbaum

Gefilte Fisch

Der Weltuntergang

Nicht mein Kind

Arme Sau

Mein Abschied

Wieder unter uns

Sulfia, du brauchst einen Ausländer

Der komatöse Deutsche

Ein ausländischer Idiot

Für ein besseres Leben

Drei oder Null

Ein gutes Mädchen

Das Land, das uns nicht besiegt hatte

Ihm fehlte eine Frau

Nett zu Sulfia

Freu dich!

Noch nicht Deutschland

Eine zweite Sulfia

Eiserne Jungfrau

Eine junge Frau

Der dritte Ehemann

Tutyrgan tavyk

Elegant und leichtfüßig

Der Berg wollte mich nicht

Die besten Töchter

Solange du hier bist

Mit Sulfias Stimme

Meine Frauen

Die Schönste auf der Intensivstation

Meine ist die Schönste

Aber von mir war nicht die Rede

Lena

Deutschland ist ein kleines Land

Die tatarische Küche

Alle Zeit der Welt

Danke

Für Stephan

Wie in jeder Sprache gibt es auch im Tatarischen ziemlich derbe Ausdrücke. Das Verständnis der Schimpfwörter erleichtert es, Situationen zu erkennen und zu meistern. Die folgenden Wörter sind deshalb nicht für den Eigengebrauch gedacht, sondern lediglich für das Verstehen einer Situation.

Kapitel »Schimpfen & Fluchen«, Tatarisch – Wort für Wort, Reise Know-How Verlag

Die Stricknadel

Als meine Tochter Sulfia mir sagte, sie sei schwanger, wisse aber nicht, von wem, habe ich verstärkt auf meine Haltung geachtet. Ich hielt meinen Rücken sehr gerade und die Hände würdevoll im Schoß gefaltet.

Sulfia saß auf einem Küchenhocker. Ihre Schultern waren hässlich hochgezogen und die Augen rot, weil sie die Tränen nicht einfach laufen ließ, sondern mit dem Handrücken im Gesicht verrieb. Und das, obwohl ich sie von klein auf gelehrt hatte, wie man weint, ohne hässlich zu werden, und wie man lächelt, ohne zu viel zu versprechen.

Aber Sulfia war nicht begabt. Ich muss sogar sagen, sie war ziemlich dumm. Dabei war sie meine Tochter, schlimmer noch, sie war meine einzige Tochter. Aber als ich sie so ansah, wie sie mit krummem Rücken und laufender Nase auf dem Sitz hockte wie ein Wellensittich auf der Stange, da hatte ich gemischte Gefühle. Am liebsten hätte ich sie angeschrien: »Halt den Rücken gerade! Schnief nicht! Guck nicht so blöd! Versuch doch mal, nicht zu schielen!«

Aber sie tat mir auch leid. Sie war ja irgendwie doch meine Tochter. Eine andere habe ich nicht bekommen, auch keinen Sohn, denn mein Leib war seit vielen Jahren innen hohl und unfruchtbar wie der Sand in der Wüste. Und diese Tochter, die ich bekommen hatte, war verunstaltet und passte nicht so recht zu mir. Sie war klein und ging mir bis zur Schulter. Sie hatte überhaupt keine Figur und kleine Augen und einen schiefen Mund. Dumm war sie, wie gesagt, auch. Sie war schon siebzehn Jahre alt, und es bestand keine Hoffnung, dass sie noch mal klüger werden würde.

Ich hoffte nur noch darauf, dass ihre Dummheit irgendeinen Mann derart anzog, dass er ihre krummen Beine so lange übersah, bis er vor dem Standesbeamten stand.

Bis jetzt hatte sich diese Hoffnung nicht erfüllt. Sulfia hatte zwar zwei Freundinnen in unserem Wohnblock, aber mit einem Jungen hatte sie wohl das letzte Mal vor zehn Jahren gesprochen, irgendwann nach der Einschulung. Dann briet ich aber eines Tages Fisch in Öl (es war das Jahr 1978, und aus einem Großlabor in unserer Stadt waren gerade Milzbranderreger entwichen), und Sulfia hielt sich die Hand vor die Nase und übergab sich viermal auf der Toilette.

Das fiel sogar dieser Hexe Klavdia auf, die in unserer kommunalen Wohnung ein Zimmer hatte. Klavdia arbeitete in einer Entbindungsklinik, sie behauptete, als Hebamme, aber ich glaubte es ihr nicht. Sie war dort höchstens Putzfrau. Wir waren zwei Parteien in dieser Wohnung: zwei Zimmer für unsere Familie, eins für Klavdia, Bad und Küche zur gemeinsamen Nutzung, ein schöner Altbau und sehr zentral.

Und als Sulfia dann auf dem Küchenhocker saß, von mir befragt wurde und mir sagte, ihre plötzliche Schwangerschaft könne höchstens davon kommen, dass sie von einem Mann in der Nacht geträumt habe, da glaubte ich ihr sofort. Ein echter Mann würde sich Sulfia auch niemals nähern, außer er wäre sehschwach oder pervers. Die Straßen waren voll von hübschen Mädchen in kurzen Röcken.

Ich blickte Sulfia streng und sorgenvoll an, aber sie sah nur auf ihre kleinen Füße. Ich wusste, dass solche Fälle vorkamen. Eine Jungfrau träumte, und neun Monate später brachte sie ein Kind zur Welt. Ich kannte sogar einen noch schlimmeren Fall, meine Cousine Rafaella: Sie hatte ihre einzige Tochter in der Blüte einer großen, exotischen Zimmerpflanze unbekannter Art gefunden, deren Kern sie aus dem Süden mitgebracht hatte. Ich konnte mich noch genau daran erinnern, wie ratlos sie damals gewesen war.

Ich sah meine Tochter an und überlegte, was ich jetzt noch für ihre Zukunft und meinen Ruf tun konnte. Ideen hatte ich schon.

Ich ging in die Apotheke und kaufte Senfpulver. Dann schrubbte ich die Badewanne blitzblank sauber und füllte sie mit sehr heißem Wasser. Wir hatten Glück, dass wir gerade heißes Wasser in den Leitungen hatten, denn in den Wochen davor war es immer wieder abgeschaltet worden.

Ich ließ das Pulver einrieseln und verrührte es mit dem abgebrochenen Stiel einer Schneeschippe. Ich hatte ihn im vergangenen Winter auf der Straße gefunden und mitgenommen, weil er noch gut und robust aussah, und siehe da, schon hatte ich Verwendung für ihn.

Ich rührte, und Sulfia stand daneben, sah zu und zitterte.

»Zieh dich aus«, sagte ich.

Sie stieg hastig aus ihrem Kleid und aus der weißen Unterhose und sah mich an. Man musste ihr immer alles mehrmals erklären.

»Steig ein«, sagte ich.

Sie hob vorsichtig eines ihrer krummen dunklen Beine an und hielt sich an mir fest. Sie tunkte den großen Zeh ins Wasser und jammerte, es sei viel zu heiß.

»In der Hölle ist es noch heißer«, sagte ich geduldig.

Sie sah mich an, versuchte den Fuß ins Wasser zu tauchen und schreckte zurück.

Ich verlor die Geduld. Das Wasser musste heiß sein, nicht lauwarm, erklärte ich ihr. Sie sah mich mit ihrem waidwunden Blick an, dann ließ sie sich in die Badewanne fallen, dass es spritzte.

»Spinnst du!« schrie ich und ließ neues sehr heißes Wasser nachlaufen.

Während ich mit einem Bettlaken die Pfützen von den Fliesen aufwischte, wimmerte Sulfia in der Badewanne. Es sei viel zu heiß, sie werde sich zu Tode verbrühen.

»Das ist noch keiner passiert«, sagte ich, obwohl ich wusste, dass das nicht stimmte. Als das Gewimmer abbrach, sah ich nach. Sulfia lag in der Badewanne mit geschlossenen Augen und aufgerissenem Mund. Ich hievte sie hoch und duschte sie kalt ab. Besser eine schwangere Tochter als eine tote, dachte ich, und Sulfia kam sofort wieder zu sich. Ihre Haut war rot, und sie begann prompt wieder zu jammern.

Ich zog Sulfia an Klavdias neugierigem Gesicht vorbei in unser Zimmer, steckte sie ins Bett und gab ihr Preiselbeertee zu trinken. Sie schlief ein. Sie verschlief 22 Stunden, während derer sie sich immer wieder im Bett herumwarf und stöhnte. Ich überprüfte das Laken unter ihr, es war weiß.

Ich ging zum Markt, kaufte bei meinen Landsleuten einen großen Sack Lorbeerblätter und kochte daraus einen Sud. Den gab ich Sulfia zu trinken. Sulfias Haut begann sich nach dem Senfbad am ganzen Körper zu schälen, aber sonst passierte gar nichts. Sie trank den Sud gehorsam, wie eine gute Tochter. Dann schaffte sie es aber nicht bis zur Toilette und übergab sich vor Klavdias neugierigem Blick mehrmals hintereinander ins Waschbecken. Da sie nichts bei sich behielt, konnte auch nichts wirken.

Ich wurde langsam nervös. Ich wollte meine Tochter nicht zum Arzt schicken, ich wollte kein dummes Gerede an ihrer Berufsschule, wo sie seit diesem Jahr Krankenschwester lernte. Ich wollte keine Nachteile für Sulfia, sie war auch so schon nicht gerade beliebt. Und ich wusste, dass man in Krankenhäusern dumme junge Mädchen in ihrer Situation wie ein Stück Fleisch behandelte. Das wollte ich ihr ersparen.

Ich hätte nie gedacht, dass Gott mir ausgerechnet durch Klavdia, diese dumme Pute, Hilfe schicken würde. Aber nachdem Klavdia meine immer verzweifelter werdenden Versuche beobachtet hatte, zeigte sie Eigeninitiative. Sie legte in der gemeinsamen Küche ihre Hand auf meinen Ellbogen und flüsterte, sie habe schon einigen geholfen und wisse genau, wie das geht.

Ich hörte ihr zu, dann nickte ich. Ich hatte keine Wahl. Einen Tag später gingen wir in Klavdias Zimmer und schoben einen großen Tisch in die Mitte des Raums. Klavdia holte eine abwaschbare Tischdecke mit einem Muster aus Vergissmeinnicht und Kornblumen, und ich holte Sulfia, deren schwarze Augen panisch in die Gegend schielten.

Ich erklärte Sulfia erneut, dass man Probleme lösen muss. Sie lösen sich nicht von alleine. Von alleine entstehen sie nur. Sie zitterte in meinem Arm. Dann kletterte sie gehorsam auf den Tisch.

Klavdia sagte, so könne sie nicht arbeiten. Wenn Sulfia so zittere, finde sie die richtige Stelle nicht. Und ich müsse Sulfia jetzt festhalten, denn wenn sie sich mittendrin ruckartig bewege, würde Klavdia mit der Nadel noch den Darm treffen. Ich warf mich über den Bauch meiner Tochter.

»Halt ihr den Mund zu«, sagte Klavdia, und während ich Sulfias plötzlichen gellenden Schrei gerade noch rechtzeitig erstickte, zog Klavdia mit einer schnellen Bewegung eine blutige Stricknadel zwischen Sulfias Beinen hervor.

Vielleicht ist sie doch mehr als eine Putzfrau, dachte ich, beeindruckt von Klavdias sicherer Handführung. Dann nahm ich meine Hand von Sulfias zusammengebissenen Zähnen. Ihr Kopf fiel zur Seite. Das schwächliche Kind war schon wieder ohnmächtig geworden.

Ich trug Sulfia auf meinem Rücken in unser Zimmer. Ich legte eine wasserdichte Unterlage unter ihren blassen Po und deckte sie warm zu.

Sie kam wieder zu sich. Ihre Augen, dunkel und rund wie Rosinen, wanderten das Zimmer ab. Sie gab einen leisen, wimmernden Ton von sich.

Ihr Gesicht wurde langsam weißer. Mein Mann Kalganow kam von der Arbeit nach Hause. »Was hat die Sonja?« fragte er. Er nannte unsere Tochter nicht bei ihrem tatarischen Namen. Er nannte sie so, wie die Russen sie nannten, weil es außerhalb ihrer Möglichkeiten lag, sich einen tatarischen Namen zu merken, geschweige denn auszusprechen.

Mein Mann war sehr kategorisch. Er glaubte nicht an Gott, er glaubte nur daran, dass alle Menschen gleich waren, und dass jeder, der das Gegenteil behauptete, noch im Mittelalter lebte. Mein Mann mochte es nicht, wenn wir uns von anderen unterschieden.

Ich sagte ihm einfach, unsere dumme kleine Sulfia hätte die Grippe. Er kam an ihr Bett und legte ihr die Hand auf die Stirn. »Die ist aber kalt«, sagte er. »Kalt und feucht.«

Ich konnte es eben nicht allen recht machen. Sulfia stöhnte und warf sich herum.

Zwillinge halt

In dieser Nacht bekam ich plötzlich Angst, dass Sulfia mir sterben würde. Ich hatte seit Jahren nicht mehr Angst um sie gehabt, und das Gefühl gefiel mir nicht. Ich lüpfte Sulfias Decke. Es sah gut aus. Ich machte sie sauber, nahm das blutige Zeug, steckte es in eine Plastiktüte und wickelte alles in eine Zeitung. Ich verließ leise unsere Wohnung, hörte dabei, wie unsere Nachbarin Klavdia sich im Bett umdrehte, trug das Bündel durch die leeren dunklen Straßen und stopfte es in einen Müllcontainer ein paar Straßenzüge weiter.

Am Morgen bekam Sulfia Fieber. Sie blutete wie ein Schwein. Ich holte eine Dose Kaviar aus den Tiefen meines Kühlschranks, die ich für das Neujahrsfest aufbewahrte, machte vier dicke Brote und fütterte Sulfia damit. Kaviar war bekanntlich gut für die Blutbildung.

Sulfias Zähne klapperten, sie hatte Schüttelfrost. Die durchsichtigen orangefarbenen Kaviarkügelchen klebten an ihrem Kinn. Ich schüttete Sanddorntrunk in ihren schiefen Mund. Den Sanddorn hatte ich im Herbst in meinem Garten auf dem Land gepflückt, mir dabei die Hände blutig zerstochen und die Haut an den Fingerkuppen ruiniert. Danach die Beeren mit Zucker püriert, 10 Liter in Einmachgläsern, und so hielt der Sanddorn den ganzen Winter. Ich löste ihn löffelweise im heißen Wasser auf und gab den Trunk Sulfia, damit sie Vitamine bekam.

Sie schniefte und stöhnte, aber meine Mühen zahlten sich aus.

Nach wenigen Tagen hörte Sulfia auf zu bluten, stand auf und ging selbstständig zur Toilette. Nach einigen weiteren Tagen ging sie wieder in ihre Schwesternschule. Klavdia gab uns eine Bescheinigung darüber, dass Sulfia die Grippe gehabt hatte. Ich konnte sie immer besser leiden, mehrere Monate lang, bis ich merkte, dass Sulfias Bauch sich zu runden begann. Irgendwann wurde es überdeutlich. Selbst ich merkte es ziemlich spät, ich hatte einfach nicht damit gerechnet. Dann fiel es sogar Kalganow auf, der sonst grundsätzlich alles übersah.

»Was hat die Sonja da?« fragte er und deutete mit dem Finger. »Wie kommt das dahin?«

»Sie wächst eben noch«, sagte ich eilig, legte meine Hand auf Sulfias Bauch und erstarrte. Die Tritte gegen meine Hand kündigten Schwierigkeiten an.

Gott hatte sich über mich lustig gemacht. Gott oder Klavdia.

»Zwillinge halt«, sagte sie und zuckte mit den Schultern. Sie sagte, sie habe von uns Geld für ein Kind bekommen, und das habe sie auch sauber beseitigt. Da sie nichts von einem Zwilling wusste, konnte sie das zweite Kind auch nicht berücksichtigen. Sie hatte nur den getroffen, der dem Ausgang am nächsten war.

Eigentlich, sagte Klavdia, war das Überleben des zweiten Zwillings der beste Beweis ihrer eigenen Kunstfertigkeit. Wo bei anderen nicht einmal das Überleben der Mutter gesichert war.

Ich sperrte mich auf der Toilette ein und ließ die Tränen laufen, lautlos, damit man mich nicht hörte, damit die Augen nicht rot wurden. Sulfia saß auf einem Hocker in der Küche, streichelte ihren Bauch, lächelte kuhäugig und kaute Käsebrote, Wurstbrote, frische Gurken, die ich auf dem Markt gekauft hatte, saure Gurken, die ich im Sommer eingelegt hatte, Essigtomaten, Äpfel, ein Stück Apfelkuchen, eine Schüssel Landquark und einen großen Teller Grießbrei mit Rosinen.

Da ich wusste, dass mein Mann uns die Geschichte mit der Traumzeugung nicht glauben würde, sagte ich ihm einfach, Sulfia sei vom Nachbarn zwei Stockwerke über uns vergewaltigt worden. Der Nachbar war mit dem wichtigsten Vorgesetzten meines Mannes verwandt. Danach sagte Kalganow gar nichts mehr, nicht zu mir, nicht zu Sulfia und auch nicht zum Nachbarn, und wir begannen, auf das Kind zu warten, niemals die leise Hoffnung aufgebend, dass irgendeine hilfreiche Kalamität, eine Krankheit oder ein medizinischer Pfusch, doch noch dazwischenkommen würde.

Dieses Kind

Dieses Kind, ein kleines Mädchen, 3,2 Kilo schwer und 51 Zentimeter lang, wurde in einer kalten Dezembernacht im Jahre 1978 in der Entbindungsklinik Nr. 134 geboren. Ich ahnte schon die ganze Zeit, dass es ein Kind werden würde, das grundsätzlich und rücksichtslos alles überlebte. Es war ein ungewöhnliches Kind, das von Anfang an sehr laut schrie.

Mein Mann und ich, wir holten es mit dem Taxi ab, als es zehn Tage alt war. Unsere Tochter natürlich auch.

Das kleine Kind steckte in einer gefalteten Spitzendecke, die mit vielen rosa Schleifen umwickelt war. Das war damals so üblich. Mein Mann fotografierte uns: mich mit dem Kind auf dem Arm, daneben Sulfia mit einem Plastikstrauß, den man uns in der Entbindungsklinik fürs Foto zur Verfügung stellte, denn wo sollte man im Winter sonst noch Blumen hernehmen. Das Gesicht des Kindes war kaum zu sehen, es blitzte klein und rot zwischen den Falten der Decke hervor. Ich hatte schon ganz vergessen, dass neugeborene Kinder so klein und so hässlich sind. Dieses da begann bereits im Taxi zu schreien und hörte genau genommen erst ein Jahr später damit auf.

Ich hielt es auf dem Arm und betrachtete sein Gesicht. Ich stellte überrascht fest, dass dieses vaterlose Baby keinem Erwachsenen, den ich kannte, so ähnlich sah wie mir. Es war, entgegen dem ersten Eindruck, doch nicht einfach nur hässlich. Ich betrachtete es eingehend und stellte fest, dass es eigentlich ein schönes kleines Mädchen war, vor allem, wenn es schwieg.

Zu Hause packten wir es aus und legten es auf das Bett. Das Mädchen hatte kleine feste Muskeln und kräftig rote Haut. Sie strampelte mit ihren winzigen Armen und Beinen, und das Bett zitterte unter ihr. Dazu schrie sie ununterbrochen.

Klavdias neugieriges Gesicht erschien im Türspalt: »Oh, wie süß! Schon zu Hause? Herzlichen Glückwunsch! Alles Gute zum Nachwuchs! Habt ihr es schon gefüttert? Das ist ja nicht zum Aushalten.«

Sulfia setzte sich in den Sessel und lächelte wie im Delirium. Mein Mann beugte sich stirnrunzelnd über seine erste Enkelin. Ich hatte das Gefühl, irgendwas an ihr gefiel ihm nicht. Vielleicht suchte er die Züge seines Chefs in ihrem kleinen Gesicht.

»Wie heißt er eigentlich?« fragte Klavdia von der Tür aus.

»Das ist eine SIE!« rief ich so laut, dass das kleine Mädchen für einen winzigen Augenblick aufhörte zu schreien und mich erstaunt ansah. »Eine SIE! Wir haben eine Enkelin!«

»Meinetwegen, und wie heißt es?« fragte Klavdia.

»Aminat«, sagte ich. »Sie heißt Aminat.«

»Wie?« fragte Klavdia, die meine Tochter Sulfia, die sie von klein auf kannte, hartnäckig Sonja nannte und mich Rosa, was immerhin von Rosalinda kam. Wir hatten einfach schöne Namen, damit kamen andere nicht zurecht.

»Also Anna, Anja«, korrigierte mich Kalganow, der immer so sein wollte wie die anderen.

»Aminat«, wiederholte ich. Ich fand, das war gar nicht so schwer zu behalten. Meine Enkelin würde Aminat heißen wie meine Großmutter, die in den Bergen aufgewachsen war, ich würde sie, vielleicht als Einzige, immer bei ihrem Namen nennen, ungeachtet dessen, dass sie in Krippe, Kindergarten, Schule, Universität und Fachlabor von da an und für alle Ewigkeiten einfach irgendeine Anja sein würde. Für mich würde sie Aminat sein, und ich begann bereits jetzt zu beten, dass sie irgendwann ein Leben führen durfte, in dem man nicht einfach so ihren Namen verhunzte.

»Sie heißt Aminat Kalganova«, sagte ich, und Klavdias missbilligendes Gesicht verschwand hinter der Tür, und mein Mann griff sich an den Kopf und sagte, »das ist ja nicht zum Aushalten, geht es jetzt die ganze Zeit so weiter?«, und meine Tochter Sulfia erwachte aus ihrer Starre und sagte: »Ich hab so einen großen Hunger, Mutti.«

Das kleine Mädchen, das ich nach meiner im Kaukasus geborenen Großmutter Aminat genannt hatte, stellte mein Leben auf den Kopf. Alles war anders geworden. Sulfia nahm die Geburt ihrer Tochter zum Anlass, um endlos zu schlafen und ebenso endlos zu essen. Sie hielt sie zwar gern auf dem Arm und verzog sie damit, aber zu was Besserem war sie nicht zu gebrauchen. Sie erwies sich als nutzlos, wenn das neue Mädchen Hunger hatte. In der Nacht schlief Sulfia zu fest und überhörte die spitzen, jämmerlichen Einsamkeitsrufe und die zornigen, kräftigen Hungerschreie.

Ich lag hinter der Wand und hörte das kleine Mädchen weinen. Ich wusste genau, was ihr fehlte, ich hörte es nach den ersten drei Tagen sehr gut heraus. Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus und holte das Kinderbettchen zu uns, in das Zimmer, das ich mit Kalganow bewohnte.

Mir gefiel es, wie Aminat ihre Hände zu winzigen Fäusten ballte und sich damit die Augen rieb, wenn sie müde war.

Ich schickte Kalganow morgens zur Milchküche, Babynahrung holen, denn einer musste ja dafür sorgen, dass das Kind genug zu essen bekam. Es trank alle Flaschen innerhalb kürzester Zeit leer, viel schneller als andere Kinder. Mein Mann versuchte zu meutern, die Schlangen unrasierter Jungväter vor der Milchküche machten ihn nervös, doch ich schickte ihn jeden Morgen unerbittlich los, schließlich ging es um sein eigenes Fleisch und Blut. Kalganow sagte, er würde seine Enkelin nicht besser und nicht schlechter behandeln als andere Kinder auch, schließlich seien alle Menschen gleich, und ich nannte ihn einen Faschisten.

Nach einigen Monaten ging Sulfia wieder auf ihre Schwesternschule, und ich meldete die kleine Aminat in einer Kinderkrippe an. Wir mussten ja schließlich alle irgendwie weiterleben. Aminat weinte bitterlich. Ich löste jeden Morgen ihre Finger einzeln von meinem Kleid und ging.

Meine Enkelin Aminat hatte Glück. Sie hatte nichts vom Phlegma und von der Hässlichkeit ihrer Mutter geerbt. Sie hatte meine mandelförmigen tiefschwarzen Augen, sanft gewellte schwarze Locken, eine zarte Nase und einen sehr klugen Gesichtsausdruck. Man sieht einem Menschen praktisch von Geburt an, ob er klug ist oder nicht. Bei Sulfia hatte ich es ja auch gleich gesehen und mich nicht geirrt. Möglicherweise lag es daran, dass Sulfia von meinem Mann im Bett gezeugt worden ist und Aminat von einem Fremden im Traum.

Aminat war trotzdem ein problematisches Kind. Sie wollte nicht in der Krippe bleiben. Sie begann zu schreien, sobald ich sie hingebracht und ihr auf die Finger geschlagen hatte, mit denen sie sich an mir festkrallte. Ich konnte ja nicht ständig zu spät zur Arbeit kommen.

Wenn ich sie am Abend abholte, hörte ich von der Straße aus ihr zorniges Geschrei. Ich schämte mich. Es gefiel mir nicht, dass meine Enkelin den Ablauf im Kindergarten so störte. Ich fühlte mich sogar dazu veranlasst, den Erzieherinnen zu erklären, dass tatarische Kinder normalerweise sehr gut erzogen waren. Meist besser als russische, aber das sagte ich natürlich nicht, ich wollte nicht hochmütig klingen.

Aminat sperrte sich gegen die Erziehung. Ich ertappte mich schon dabei, dass ich sie gegenüber den Kindergärtnerinnen sogar selbst manchmal Anja nannte, weil ich mich für sie schämte. Sie war so schwierig, dass ich es den Fachkräften nicht auch noch mit einem arabischen Namen zusätzlich schwer machen wollte. So weit ging meine Rücksicht.

Meine Tochter Sulfia vergaß unterdessen, dass sie eine Tochter geboren hatte. Sie beendete ihre Berufsschule und begann ihre Arbeit an einer chirurgischen Klinik. Allerdings hatte sie ihre Prüfungen nicht geschafft, also durfte sie nicht als Krankenschwester arbeiten, sondern nur als Sanitätspflegerin. Sie machte die Drecksarbeit und nichts von Bedeutung. Ich fand, dass das für alle besser war.

Ich war zufrieden, dass meine Tochter trotz ihrer ungünstigen Eigenschaften ein sinnvolles Mitglied der Gesellschaft geworden war und sogar eine eigene Tochter geboren hatte, eine überraschend fabelhafte dazu. Sulfia war aus dem Gröbsten raus und ließ mir Zeit für die Erziehung meiner Enkelin, eine wichtige Aufgabe für eine Frau wie mich und, wie bereits angedeutet, nicht ganz einfach bei einem Kind wie Aminat.

Ganz langsam hörte ich auf, auf Sulfia zu achten. Es fiel mir nicht mehr auf, wann sie nach Hause kam und was sie dann tat. Deswegen traf es mich unvorbereitet, als ich eines Tages mein Zimmer betrat und auf der Fensterbank einen Zettel fand: »Liebe Mama, lieber Papa, ich ziehe aus und nehme Anna mit. Lasst mich einfach in Frieden. Küsse, eure Sonja.« Daneben den Schlüssel von ihrem Zimmer.

Mein Herz klopfte laut gegen meine Rippen, als ich den Kleiderschrank, den wir gemeinsam nutzten, aufriss und ihn halb leer vorfand. Sulfias ordentlich aufgereihte Kleider und Röcke waren weg, ihre Unterhosen waren weg, ihre Strumpfhosen waren weg, und was viel schlimmer war: Aminats Strampler, Socken und Pullover, Gummitiere und Fläschchen, Stoffwindeln und ihre Lieblingstasse mit dem gelben Hasen waren ebenfalls weg.

Verbrecherin an der Mutterschaft

Ich ließ mir nicht viel Zeit für meinen Zusammenbruch. Ich handelte sofort, wie es meine Art war. Ich öffnete die Blechdose mit dem Haushaltsgeld und nahm ein paar Scheine heraus. Ich warf mir hastig den Mantel über und rannte auf die Straße, wo ich mich an den Straßenrand stellte und den Daumen hob. Nicht panisch herumfuchtelnd, wie das andere machten, sondern klar und würdevoll. Das wirkte immer.

Sofort hielt ein schmutziges kleines Auto an. Ich sah schon immer viel jünger aus, als ich war, viele waren froh, einer Frau wie mir helfen zu können.

Der Zhiguli, dessen Farbe sich unter dem Dreck nicht mehr erahnen ließ, fuhr mich in acht Minuten zu Aminats Kindergarten. Der Fahrer wollte von mir kein Geld, und ich bestand auch nicht darauf. Er war zu Recht stolz darauf, eine Frau wie mich im Auto gehabt zu haben. Ich war trotzdem zu spät. Sulfia hatte Aminat schon aus dem Kindergarten abgeholt. Sie hatte alles vorbereitet.

Aminats Schrank im Vorraum war leer. Ihre Hausschuhe und ihr Hauskleid waren weg. Der Wurm, den sie während der Bastelstunde aus Plastilin geknetet hatte, war auch weg. Aminat sollte in diesen Kindergarten nicht mehr zurückkommen, sagte mir eine der Erzieherinnen, die einen besonders offiziellen Ausdruck im Gesicht trug. Aminats Mutter sei ans andere Ende der Stadt gezogen und habe das Kind in einem anderen Kindergarten angemeldet, den sie unter ihren neuen Bedingungen besser erreichen konnte.

»Wohin?« rief ich.

Sie könne mir nicht weiterhelfen, sagte die bebrillte Ziege schadenfroh.

Ich muss sagen, ich war nicht nur entsetzt. Ich war auch überrascht. Bislang hatte ich gedacht, Sulfia besaß den Antrieb einer Nacktschnecke. Dass sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ausziehen, Aminat mitnehmen, Aminat in einem neuen Kindergarten anmelden, vorher eine neue Wohnung für zwei Personen finden konnte, und das alles, ohne mir oder ihrem Vater ein Wort zu verraten: Das passte nicht zu meiner Vorstellung von Sulfia.

»Sag was«, verlangte ich von meinem Mann, während er abends in der Küche Kohlrouladen kaute, und er sagte: »Wir müssen aufpassen, dass sie uns das zweite Zimmer nicht wegnehmen, wo wir doch hier jetzt zwei Leute weniger sind.«

Er hatte auch keine Ahnung, wohin unsere Tochter verschwunden sein könnte. Die erste Woche wartete ich immer auf einen Anruf von ihr oder wenigstens von der Miliz. Das Telefon stand im Flur, damit alle Bewohner unserer Wohnung es nutzen konnten. Wenn es klingelte, war ich immer als Erste am Apparat, aber Sulfia rief nicht an und auch sonst niemand.

In der zweiten Woche begann ich mich schlecht zu fühlen. Ich träumte davon, wie Aminat, hungrig und verfroren, in ihrem Kinderbettchen saß und weinte. Wie Sulfia das nicht hören wollte, weil sie irgendwelchen dummen Sachen nachging, während Aminat litt.

»Du musst bei Sulfia auf der Arbeit anrufen«, verlangte ich von meinem Mann, als er abends in der Küche ein Hühnerbein abnagte. »Du musst herausfinden, wo sie hingezogen sind.«

Mein Mann sagte, unsere Tochter sei erwachsen.

»Aber Aminat nicht!« rief ich, und er sah von seinem Teller auf.

Und noch eine Woche später zog ich mein dunkelrotes Kleid an, ließ die Haare offen, betonte Augen und Lippen vor dem Spiegel und fuhr mit dem Trolleybus zur chirurgischen Klinik, in der Sulfia arbeitete. Ich betete, dass sie immer noch dort arbeitete. Ich stellte mich vor die Eingangstür, vor der auch einige arme, kranke Menschen in grauen Krankenhauskleidern standen und frische Luft atmeten, und begann zu warten.

Gott belohnte mich und schickte Sulfia bereits nach zwei Stunden heraus. Sie hatte ihren alten blauen Mantel an, den sie schon in der Schule getragen hatte, und eine Netztasche in der Hand. In der Netztasche erspähte ich fünf verschrumpelte Kartoffeln. Es war schon immer unmöglich gewesen, Sulfia zum Einkaufen zu schicken, auf den Markt schon gar nicht. Sie ließ sich die schlechtesten, faulsten Sachen andrehen und merkte das nicht einmal.

Als Sulfia mich sah, wurden ihre Augen rund und bekamen einen Stich ins Blaue. Damit hatten sie die Farbe überreifer Pflaumen. Sie wich zurück, aber ich ging zielstrebig auf sie zu und nahm sie am Ärmel ihres elenden Mantels.

»Wo willst du hin, du Miststück?« fragte ich sie so freundlich, wie es mir in dieser Situation nur möglich war. »Wo hast du Aminat hingebracht, du Verbrecherin an der Mutterschaft?«

Sulfia zappelte in meinem festen Griff.

»Anja ist meine Tochter«, piepste sie.

»Seit wann?« erhob ich meine Stimme.

Die armen, kranken Menschen verfolgten unsere Unterhaltung mit großem Interesse. Sulfia machte es ihnen schwer, weil sie so sehr nuschelte, dass man sie kaum verstehen konnte. Dabei hatte ich ihr immer gesagt: Du musst klar und deutlich sprechen! Sie murmelte, dass ich ihr das Kind entfremdet habe. Dass ich sie immer gequält habe. Dass sie so glücklich sei, meiner Tyrannie (»Tyrannei«, verbesserte ich) endlich entkommen zu sein. Dass sie lieber unter einer Brücke leben würde als unter einem Dach mit mir.

»WO IST AMINAT?« erhob ich meine Stimme noch ein wenig.

Sulfia redete wie von Sinnen: Sie sei die Mutter ihrer Tochter, sie würde mich sowieso nicht kennen, sehe mich zum ersten Mal in ihrem Leben, sie habe keine Ahnung, wer ich sei, ich solle sofort verschwinden, ich dürfe mich ihr und dem Kind nicht nähern, es reiche schon, dass ich ihr Leben kaputt gemacht habe.

»Du hast einen Mann gefunden!« begriff ich, jetzt erst recht überrascht. Die kranken Menschen reckten die Hälse, und einer pfiff anerkennend.

»Endlich!« rief ich aus. »Gut, aber wo ist Aminat?«

Da riss sich Sulfia los, öffnete ihren schiefen Mund zu einem unregelmäßigen Oval und schrie: »Hilfe! Sie will mich umbringen!«

Überrascht gab ich ihren Ärmel frei.

Sulfia unterbrach ihr heiseres Gepiepse und rannte los. Ich sah ihr hinterher. Ich hätte jetzt hochgehen, ihre Station suchen und ihre Kollegen nach der neuen Adresse fragen können. Aber wer weiß, was Sulfia, hinterhältig wie sie war, ihnen über mich erzählt hatte. Ich steckte mein Haar mit vier Haarnadeln zu einem seriösen Knoten hoch und setzte mich langsam in Bewegung.

Meine dumme Tochter lief voran und ich ihr hinterher. Ihr blauer Mantel wies mir die Richtung. Als sie in die Straßenbahn kletterte, stieg ich in den zweiten Waggon. Sie merkte wie immer gar nichts. Ich sah durch die Waggonfenster, wie sie mit krummem Rücken und stumpfem Blick auf ihrem Sitz hockte.

Nach ein paar Haltestellen schreckte sie hoch und stieg aus, ich sprang hinterher.

Ich lief noch ein paar Schritte. Dann bog sie ab und betrat durch eine quietschende Tür einen Betonblock. Ich erkannte ihn sofort. Es war das Wohnheim für die medizinischen Fachkräfte aus der Provinz, die in unsere Stadt gekommen waren, um Arbeit und vor allem einen Mann zu finden. Hierhin war Sulfia also gezogen, und das war kein Wunder. Auch ein klügerer Mensch hätte in so kurzer Zeit keine Wohnung in unserer Stadt finden können, und Sulfia war nicht klug, nicht einmal schlau, sie war eine Gefahr für sich und andere. Aber sie war eben eine halbe Krankenschwester, und irgendjemand hatte sich offenbar erbarmt und ihr ein Bett zugewiesen. Irgendwo in dieser stinkenden Bude war also auch mein geliebtes Enkelkind.

Ich fragte die Frau, die den Eingang bewachte, nach Sulfia Kalganowas Zimmernummer. Ich sagte, Sulfia habe ein Kind entführt. Die Frau brachte mich bereitwillig ans Ziel, viele Treppen hoch, lange dunkle Flure entlang. Unterwegs erzählte sie mir viele Geschichten aus ihrem verhunzten Leben, die ich halbherzig kommentierte, damit sie mir nicht absprang.

Das Zimmer war klein und dreckig, und Aminat saß im Gitterbett und sah mir entgegen. Das Gesichtchen und der ganze Körper waren mit grünen Flecken übersät. Sie hatte Windpocken, das erkannte ich sofort, ich kannte mich mit Kinderkrankheiten aus wie mit den meisten Sachen auf dieser Welt. Sulfia saß auf dem Bett und hatte ihr Gesicht mit den Händen bedeckt, dabei zitterten ihre Schultern, und alles nur, weil sie auf ihre Mutter nicht gehört hatte.

Als Aminat mich sah, packte sie mit beiden Händchen die Gitterstäbe und rüttelte daran. Sulfia sprang entsetzt auf, aber ich schob sie weg. Sie stieß gegen meinen Ellbogen und stürzte zur Seite, so ungeschickt war sie.

Ich zog mein kleines Mädchen aus dem Bett, griff mir die schmuddelige Bettdecke und wickelte sie um das Kind. Aminat umklammerte meinen Hals.

Ich trug mein wertvolles Bündel aus dem Höllenhaus, winkte mir ein Privattaxi heran und fuhr nach Hause. Eine Großmutter, die gerade ihr Enkelkind gerettet hatte.

Ich hatte überhaupt nichts gegen meine Tochter Sulfia. Ich lebte gern im vollen Familienverband in unseren zwei Zimmern. Reife Eltern, junge, unerfahrene Tochter, kleine Enkelin, das passte alles gut zusammen. Ich war grundsätzlich großzügig, ich schätzte den Austausch zwischen den Generationen. Es machte mir nichts aus, Sulfia bei der Erziehung meiner Enkelin zu unterstützen und sie auf ihre vielen Fehler hinzuweisen. Ich wollte ja schließlich, dass sie sich besserte.

Was aber jetzt passiert war, das konnte ich nicht mehr hinnehmen. Sulfia hatte das Kind gefährdet. Sie hatte es krank alleingelassen und war zur Arbeit gegangen, denn natürlich hatte sie es nicht geschafft, einen neuen Kindergartenplatz für sie zu finden. Sie hatte Aminat mit Windpocken angesteckt, die sie wahrscheinlich aus ihrem Krankenhaus mitgebracht hatte, denn sie verstand trotz ihrer medizinischen Ausbildung nichts von Hygiene.

Meine Mission war: Aminat vor dem Verderben zu retten. Außer mir würde es ja auch sonst niemand tun. Für alle anderen Menschen auf dieser Welt war Aminat eine vernachlässigte, ungekämmte Rotznase. Es hätte nicht lange gedauert, und sie hätte auch noch Läuse und Geschwüre bekommen.

Für mich stand also fest, Aminat bleibt bei mir.

Nachdem ich Aminat gerettet hatte, traute sich Sulfia erst einmal nicht, bei uns vorbeizukommen. Sie rief nur dauernd an und schluchzte in den Hörer. Irgendwann sagte sie nichts mehr, rief aber weiter an. Das Telefon klingelte, doch sobald ich dran war, hörte ich nur ein Knacken. Das störte Aminat beim Mittagsschlaf, also stöpselte ich das Telefon aus.

Ich schickte Kalganow los, um Aminat wieder in ihrem alten Kindergarten anzumelden, doch dies erwies sich als kompliziert. Das ging plötzlich nur mit dem Einverständnis der Mutter, denn sie hatte das Sorgerecht. Ich machte mir Gedanken, wie ich Sulfia von diesem Recht befreien konnte. Das wäre sicher besser für alle gewesen, für sie und für Aminat und vor allem für mich. Aber Kalganow sagte, so ein Verfahren würde ihm und mir am Arbeitsplatz schaden, denn dann würden alle erfahren, was für eine schlimme Tochter wir hervorgebracht haben. Ich gab Kalganow einen großen Strauß Gladiolen aus meinem Garten mit und sagte, er soll die Leiterin des Kindergartens damit beschenken und ihr ein Kompliment machen. Das Problem mit der Anmeldung war gelöst.

Stethoskop, meine Süße

Kaum hatte ich Aminat aus dem Wohnheim gerettet, nahm ich den Kampf gegen ihre Windpocken auf. Sie hatte große Pusteln, die sie wund gekratzt hatte und die sich dann entzündet hatten, im Gesicht und am ganzen Körper. Das Kind war eine einzige, eitrige Pustel, dabei war es mal so ein schönes Kind gewesen.

Ich behandelte ihre Wunden mit Eichenrindensud und nahm es in Kauf, dass er Aminats komplette Bettwäsche versaute und meine dazu. Eichenrinde hinterließ braune Flecken, die sich nicht mehr auswaschen ließen.

Aminats Wunden heilten dank meiner Behandlung rasch, und die Borken fielen ab. Und gaben den Blick frei auf das ganze Ausmaß der Zerstörung. Nun konnte man sehen, welch tiefe Löcher die Pusteln in ihrer Haut hinterlassen hatten. Das habe ich sehr bedauert. Und es hat gedauert, bis ich wieder sicher war, dass es kein schöneres Kind auf dieser Welt gab als sie.

Ich sagte den Erzieherinnen im Kindergarten, dass Aminats Mutter Schaden an ihrem Gehirn erlitten hatte und sich nicht mehr allein um Aminat kümmern durfte. Mir war es wichtig, dass Sulfia sie nicht noch einmal so perfide entführte. Die Erzieherinnen wollten eine Bescheinigung vom Arzt sehen. Ich ging erneut zu unserer Nachbarin Klavdia. Klavdia besorgte mir ein Papier, das bescheinigte, dass Sulfia sich nach einem Zeckenbiss nicht mehr im Alltag zurechtfand und dass jeder, der sie sah, verpflichtet war, ihr Hilfe zu leisten. Diese Bescheinigung war Gold wert: Keiner wollte sich von da an in Sulfias Nähe begeben.

Sie kreuzte nämlich gelegentlich auf, am Maschendrahtzaun, der das Kindergartengelände umgab. Sie schaute zu, wie die Kinderchen schaukelten oder im Sandkasten buddelten. Sie sagte nie etwas und blieb auch immer auf der äußeren Seite des Zauns, trotzdem schnappte eine der Erzieherinnen Aminat und führte sie sofort ins Haus – dafür hatte ich gesorgt, mit Argumenten und Gladiolen.

Als Sulfia mal wieder bei uns anrief, sagte ich ihr zur Sicherheit, wenn sie sich Aminat noch mal näherte, dürfte sie gleich ihre Sachen für die Klapsmühle packen. Aus meinem Munde klang so etwas äußerst glaubhaft.

Aminat begann plötzlich zu reden. Sie war schon spät dran. Ich hatte mir bereits Sorgen gemacht, ob sie nicht doch ein wenig geistig behindert war. Ich sagte ihr die Wörter vor, aber sie ignorierte alles, bis sie eines Tages ihren kleinen Mund aufmachte und einen ganzen Satz sagte: »Wann kommt doofe Opa von Arbeit?« Von da an hörte sie nicht mehr auf damit. Überhaupt nicht. Sie redete Tag und Nacht. Sie sagte sonderbare Sachen.

Ich war ihr ein gutes Vorbild. Ich achtete auf meine Aussprache und darauf, dass mir kein tatarisches Wort durchrutschte. Aminat sollte perfekt sprechen. Sie sah schon tatarisch genug aus. Sie musste nicht auch noch so klingen. Ich hatte ja keine Familie mehr, aber bei Kalganows Verwandten auf dem Land habe ich gesehen, wie sich so etwas entwickeln konnte. Erst sprach man Tatarisch, dann vergaß man das Russische, und plötzlich war man Analphabet. Aminat durfte das nicht passieren. Sie sollte die Beste, Schönste und Klügste sein. Ein sowjetisches Kind ohne Nationalität, sagte Kalganow stolz. Im Grunde wollten wir, in seltener Einigkeit, das Gleiche für unsere Enkelin, auch wenn wir unterschiedliche Gründe dafür hatten.

Nach dem Kindergarten redete ich mit ihr darüber, wie ihr Tag gewesen war, dabei korrigierte ich ihre Grammatik und erweiterte ihren Wortschatz. »Elektrizität, mein Liebling«, sagte ich, wenn sie versuchte, eine Nagelschere in die Steckdose zu stecken. »Kommunismus, mein Liebling«, sagte ich, wenn ich für sie Bananen ergattern konnte, die ich auf der Fensterbank nachreifen ließ und von denen ich ihr jeden Tag eine einzige gab, damit es lange reichte.

»Gravitation, mein Liebling«, sagte ich, wenn sie mal wieder hinfiel, was ziemlich oft passierte, denn in ihren ersten Jahren war sie unglaublich tollpatschig. Aminat konnte lange Zeit rechts und links nicht unterscheiden und nicht auf einem Bein stehen. Sich hübsch im Kreise drehen, wie andere kleine Mädchen, konnte sie erst recht nicht.

Ich brachte sie zum Ballettunterricht in den Palast der Jugend und Kultur. Dort wollte man sie nicht, bis ich erwähnte, wo mein Mann arbeitete. Aminat wurde aufgenommen.

Das Ballett hat uns viel gebracht. Aminat schaffte es allmählich, so zu laufen, dass ihre Fußspitzen nicht mehr aufeinander zeigten. Sie fiel seltener hin. Wenn sie saß, zog sie die Schultern nicht mehr automatisch nach oben. Ich musste ihr nicht mehr ganz so oft den Finger zwischen die Schulterblätter bohren, damit sie sich aufrichtete.

Ein Jahr zog vorüber und noch eins.

Aminat wurde fünf Jahre alt, und wir feierten ihren Geburtstag.

Ich scheute weder Zeit noch Mühe, und mein Kuchen »Napoleon« hätte sich auch auf einem großen Staatsempfang gut gemacht. Ich hatte ein gutes Händchen für den Blätterteig, wie für alles andere auch. Nach vier Stunden hatte ich zehn knusprige Böden, die ich mit Buttercreme tränkte und zu einem Wunderwerk aufschichtete, so luftig und süß, wie ich mir Aminats künftiges Leben vorstellte.

Mein Mann besorgte Luftballons und blies sie auf, mit geblähten Wangen und vor Druck geröteten Augen.

Wir luden keine Kinder ein. Wir hatten gerade neue jugoslawische Polstermöbel gekauft. Wir luden zwei Kollegen meines Mannes ein, außerdem Klavdia und meine Cousine Rafaella. Das Telefon stöpselte ich aus, damit uns das permanente Klingeln nicht störte. Ich zog Aminat ein rosafarbenes Rüschenkleid an, das ich selbst genäht hatte, und kämmte ihre schwarzen Locken.

Sie spielte mit den Luftballons, summte vor sich hin und lachte wie das glücklichste Kind der Welt. Sie bekam Ausmalbücher geschenkt, Buntstifte, Filzstifte, Strumpfhosen, Mandarinen und einen Arztkoffer zum Spielen. Sofort öffnete sie ihn und begann, die Instrumente auseinanderzusortieren. Ich sah sie an, und mir wurde warm ums Herz. Ich erkannte es auf den ersten Blick: Meine Enkelin würde einmal eine Ärztin werden, und was für eine.

Ich lachte vor Freude über meine eigene Idee. Eine Ärztin hatte in der Familie gefehlt. Zwar war Kalganow, seit er Gewerkschaftsvorsitzender war, endlich auch zu etwas zu gebrauchen. Und selbst Sulfia hatte, als sie noch bei uns gelebt hatte und wenn es sehr nötig war, auch mal eine Spritze geben können. Aber eine richtige Ärztin im Haus war wichtig, wenn man älter wurde. Das war ein respektabler Beruf, und damit war ich mir der künftigen Anerkennung aller Nachbarn und Kollegen sicher, denn außer mir wurden alle ständig krank und brauchten Spritzen, Bescheinigungen oder Medikamente.

»Stethoskop, meine Süße«, erweiterte ich sofort Aminats Wortschatz. »Infusion, mein Liebling. Tu-ber-ku-lo-se.«

Hätte ich das bloß nicht gesagt mit der Tuberkulose.

In Aminats Kindergarten wurde der Mantoux-Test durchgeführt. Die Kinder bekamen eine Spritze in den Unterarm, und um die Einstichstelle wurde mit grüner Tinktur ein Rahmen gemalt. Wenn das Kind schon mal Kontakt mit den Tuberkulose-Bakterien gehabt hatte, entzündete sich der Einstich und schwoll an. Wenn das nicht passierte, war alles in Ordnung.

Bei Aminat hielt sich die Schwellung nicht an den vorgezeichneten Rahmen. Der ganze Unterarm schwoll zu einem roten Kissen an. Mittendrin befanden sich die verzerrten grünen Striche. Als ich das sah, packte ich Aminat, putzte ihr die Nase, bügelte schnell ihre karierte Hose, damit sie anständig aussah, und rannte mit ihr in die Poliklinik.

Die für unseren Bezirk zuständige Therapeutin sah auf Aminats Arm, den ich ihr vor die Nase hielt, und schüttelte den Kopf. Sie sagte, so etwas hätte sie noch nie im Leben gesehen. Aber es könnte hilfreich sein, das Ganze noch mal am anderen Arm auszuprobieren. Aminat bekam eine zweite Spritze.

Am nächsten Morgen ging die Schwellung bis zur Schulter. Die Kinderärztin schüttelte missbilligend den Kopf und holte einen Stapel Formulare hervor. Aminat sollte Urin-, Kot- und diverse Blutproben abgeben und außerdem geröntgt werden.

Ich war für die nächsten Wochen beschäftigt. Ich sammelte Aminats Ausscheidungen zu den vorgeschriebenen Tageszeiten, schob die gefüllten Gläschen durch die ovalen Fenster der Labors, wusch Aminat den Hals und brachte sie zu den Untersuchungen. Die Ärzte taten ihre ehrenvolle Arbeit, und ich tat meine. Ich wurde eine Meisterin im Sammeln der Urinproben. Das klingt leichter, als es ist.

Ich war froh über die vielen anspruchsvollen Aufgaben, die mir in diesen Tagen zufielen, denn so hatte ich weniger Zeit, mir Sorgen zu machen. Aminat sah mit ihren roten Wangen sehr robust aus, aber auch robuste Kinder fielen schon mal plötzlich tot um oder entwickelten eben Tuberkulose. Nachts konnte ich deswegen nicht einschlafen. Ich jagte die Vorstellung von einem Kindersarg aus meinen Gedanken und betete inbrünstig. Ich rief Gott in Erinnerung, wie gut ich immer zu Sulfia gewesen war. Jetzt war ich sogar bereit, mich mit ihr auszusöhnen, ihr eine letzte Chance zu geben, allen Groll zu vergessen, aber nur, wenn Aminat gesund werden würde. Ich lag mit dem Kopf auf meinem Kissen und flüsterte vor mich hin.

Kalganow drehte sich in diesen Nächten mit dem Rücken zu mir und hielt sich die Ohren zu. Er mochte es nicht, wenn ich mit Gott sprach. Er glaubte nicht an Gott, und er wollte nicht, dass ich ihn blamierte, indem ich an Gott glaubte. Er wollte vor allem nicht, dass andere erfuhren, dass ich an Gott glaubte und sogar mit ihm sprach. In unserem Bett gibt es doch gar keine anderen außer uns beiden, entgegnete ich. Genauer, außer uns beiden und Gott.

Überhaupt wurde Kalganow in dieser Zeit sehr empfindlich. Redewendungen wie »Gott sei Dank« ließen ihn zusammenzucken. Schlimmer war nur noch, wenn Aminat plötzlich »tykryk« statt Gasse sagte oder ihn »Babaj« nannte. Kalganow warf mir vor, dass ich diese Wörter ins Haus einschmuggelte, um Aminat die Chance zu nehmen, wie ein normales sowjetisches Kind aufzuwachsen. Ich war unschuldig, denn über meine Lippen kamen diese Worte in Aminats Anwesenheit sicher nicht. Vielleicht schwammen sie irgendwo in ihrem tatarischen Blut. Aber ich übte mich in Nachsicht. Wenn es sich vermeiden ließ, behielt ich auch meine Sicht der Dinge für mich. Kalganow war eben nur ein Mann und hatte schwache Nerven.

Aminats Kinderärztin legte ihren Tisch mit Untersuchungsergebnissen aus. Aminats Leukozyten, Thrombozyten, Erythrozyten, Antikörper, irgendwelche verdächtigen Eiweiße, Pigmente und Stäbchen waren alle genau abgezählt und notiert worden, manche sogar doppelt, weil die ersten Proben verunreinigt oder verschüttet worden waren. Aminats EKG lag neben ihren Röntgenbildern, und die Patientin reagierte begeistert: »Guck mal, ein Skelett!«

Ich gab Aminat keinen Klaps, obwohl sie mir den Rock zerknittert hatte. Ich sah bang auf ihre Ärztin. Diese übergewichtige Frau mit einem zerrupften Vogelnest dort, wo andere eine Frisur hatten, sollte jetzt ein Urteil sprechen – ob mein Mädchen leben würde und wenn ja, unter welchen Bedingungen.

Ich sah sie an. Sie schüttelte den Kopf. Ich spürte, wie meine Hände zu zittern begannen.

Aminat sprang von meinem Schoß und stellte sich neben mich. Sie begann, an meinem goldenen Ohrring herumzuziehen, und ich hatte immer noch nicht die Kraft zu einer Erziehungsmaßnahme, weil die Kinderärztin endlich zu reden begann.