Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BACUFFZ

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Bacuffz Magazin

- Sprache: Deutsch

Das Bacuffz Magazin enthält Berichte über den zweiten Weltkrieg. Wir schildern u.a. was die Soldaten im Einsatz erlebten, gehen den technischen Details von Waffen und Fahrzeugen auf den Grund und beleuchten berühmte Persönlichkeiten der Zeit. Also eine Reise in die Zeit, in welcher Europa und die Welt im Donner der Kanonen erzitterte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 79

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

In eigener Sache

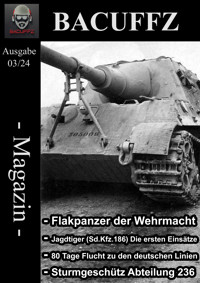

Diese Ausgabe beleuchtet die Flammpanzer der Wehrmacht, die im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden. Vorgestellt werden unter anderem der Pz.Kpfw. II (F) Sd.Kfz.122, der Panzer B2 (F) alias Char B1bis, der Panzer III (Fl) Sd.Kfz.141/3, der Sd.Kfz.251/16 mittler Flamm-Panzerwagen, das StuG mit Flammenwerfer und der Flammpanzer 38. Jedes Modell wird detailliert beschrieben, von technischen Spezifikationen bis zu den Einsatzgebieten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Einsatz der Fritz X, einer ferngesteuerten Bombe, im Mittelmeer. Die Artikelreihe umfasst die politischen und militärischen Spannungen ("Ein brüchiges Bündnis"), die Herausforderungen im Einsatz ("Die widerspenstige Flotte"), die Gegenmaßnahmen der Alliierten ("Die Reaktion") und eine abschließende Bewertung der Effektivität des Einsatzes ("Nachbesprechung").

Das Magazin widmet sich zudem den geheimen Operationen der deutschen Kommandotruppen, die durch Täuschung und gezielte Angriffe entscheidende Vorteile erzielten. Der Artikel "Kommandotruppen – Meister der Täuschung" beleuchtet die Taktiken und Erfolge dieser Einheiten.

Ein weiterer Höhepunkt ist der erste Teil einer Serie über die Schlacht von Dünkirchen 1940, die als "Wunder von Dünkirchen" bekannt wurde. Die detaillierte Analyse beleuchtet die strategischen Entscheidungen und die dramatische Evakuierung der alliierten Truppen.

Abgerundet wird das Magazin mit dem "Bild des Monats", das ein seltenes Foto eines Ausbildungs-Panzers (Pz.Kpfw. III) zeigt und Einblicke in die Ausbildungspraxis der Wehrmacht bietet.

Euer BACUFFZ-Team

Inhaltsverzeichnis

In eigener Sache

Inhaltsverzeichnis

Flammpanzer der Wehrmacht

1 Einleitung

2 Pz.Kpfw. II (F) Sd.Kfz.122

3 Panzer B2 (F) alias Char B1bis

4 Panzer III (Fl) Sd.Kfz.141/3

5 Sd.Kfz.251/16 mittler Flamm-Panzerwagen

6 StuG mit Flammenwerfer

7 Flammpanzer 38

Literaturverzeichnis

Fritz X – Einsatz im Mittelmeer

1 Ein brüchiges Bündnis

2 Die widerspenstige Flotte

3 Die Reaktion

4 Nachbesprechung

Literaturverzeichnis

Kommandotruppen – Meister der Täuschung

Literaturverzeichnis

Dünkirchen 1940 – Teil I

Literaturverzeichnis

Bild des Monats

Disclaimer

Flammpanzer der Wehrmacht

Von Alex

1Einleitung

Im Folgenden soll ein Überblick über die Entwicklung jener als Flammpanzer bezeichneten Gefechtsfahrzeuge der Wehrmacht gegeben werden, die mit Flammenwerfern ausgestattet eine verheerende Waffe zum Einsatz brachten.

In Kürze sei hier die Geschichte des „modernen“ Flammenwerfers skizziert. Dessen Grundform wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch den deutschen Ingenieur Richard Fiedler entwickelt. Fiedler präsentierte seinen Entwurf bereits im Jahre 1905 Ingenieurinnen und Ingenieuren der preußischen Pioniertruppe.

Ab 1908 kooperierte er mit Bernhard Reddemann, der unabhängig von Fiedler ein eigenes Modell entwickelt hatte.

In einer ironischen Wendung waren es vorwiegend Feuerwehrleute, die als erste Soldaten diese infernalische Konstruktion zum Einsatz brachten. Die militärische Führung erachtete diese Männer als besonders geeignet. Aufgrund ihrer Vertrautheit mit Feuer und den erforderlichen Gerätschaften wie Schläuchen, Pumpen und Ventilen etc. In der Folgezeit wurden weiterentwickelte Versionen im Ersten Weltkrieg eingesetzt, wobei die Streitkräfte der Entente ebenfalls eigene Modelle entwickelten und verwendeten.

Das Funktionsprinzip der meisten Flammenwerfer basiert auf der Versprühung einer brennbaren Flüssigkeit, die im weiteren Verlauf als Flammöl bezeichnet wird, unter Druck und deren Entzündung im Bereich der Austrittsdüse. Des Weiteren wurde das Ziel mit Flammöl besprüht und anschließend mit einem zweiten, heißen Feuerstoß entzündet, was eine häufig angewendete Taktik darstellte.

Im Folgenden erfolgt eine detaillierte Vorstellung der von der Wehrmacht eingesetzten Fahrzeugtypen. Aufgrund von Überschneidungen in der Entwicklung und im Einsatz verschiedener Modelle ist eine chronologische Darstellung nicht möglich. Die gewählte Form der Darstellung zielt jedoch darauf ab, die Inhalte übersichtlicher und nachvollziehbarer zu präsentieren.

Der erste Einsatz von Flammpanzern erfolgte während des Abessinienkrieges durch die italienischen Truppen, welche eine Variante des Flammenwerfers L3/33 auf Tanketten zum Einsatz brachten. Das gleiche Modell wurde zudem im Spanischen Bürgerkrieg durch die italienische Corpo Truppe Volontarie CTV (vergleichbar der Legion Condor) genutzt.

In ähnlicher Weise erfolgte der erste Einsatz dieser Art durch deutsche Truppen. Die Männer der Gruppe Imker in ihren Panzer I mussten feststellen, dass auch zwei MG 34 nicht immer ausreichend waren, um beim Angriff die feindliche Abwehr niederzuhalten. Insbesondere gegen Feldstellungen sowie im Häuserkampf erwies sich diese Vorgehensweise als effektiv. Um die Wirksamkeit zu erhöhen, ersetzte man das rechte MG im Panzer I durch einen Infanterie-Flammenwerfer 35. Diese Behelfslösung aus Panzer I und dem tragbaren Flammenwerfer 35 wurde später in Nordafrika mangels alternativer Optionen vor Tobruk erneut eingesetzt.

2Pz.Kpfw. II (F) Sd.Kfz.122

Die in Spanien gewonnenen Erfahrungen wurden in die bereits laufenden Untersuchungen zum Thema Flammpanzer in Deutschland integriert.

Die Arbeiten am ersten speziell entwickelten Flammpanzer wurden am 26.01.1939 mit der Auftragsvergabe der Abteilung WaPrüf 6 im Heeres-Waffenamt an die Firmen MAN (Wanne) und Daimler-Benz (Aufbau und Turm) initiiert.

Der Panzerflammwagen Sd.Kfz. 122 wurde zu einem späteren Zeitpunkt in Panzerkampfwagen II Flamm umbenannt. Die Basis für den Bau des Fahrzeugs bildeten die Fahrgestelle des Panzer II Ausf. D und E. Das Resultat war ein Fahrzeug mit einem feststehenden Turm, der mit einer Kugelblende für eine MG34 in der Frontplatte versehen war. Zudem verfügte das Fahrzeug über insgesamt fünf gepanzerte Klappen mit Sehschlitzen, die identisch mit denen des Fahrers waren.

Von entscheidender Bedeutung waren die beiden auf den Kettenabdeckungen montierten und um 180° schwenkbaren Sprühköpfe, jeweils rechts und links vorne. Die Panzerung wies eine Stärke von 30 mm an der Front und 14,5 mm an den Seiten auf, was lediglich einen Schutz gegen Handwaffen bot. Die dreiköpfige Besatzung des Panzer II wurde beibehalten, jedoch oblag es dem Kommandanten, sowohl den Flammenwerfer als auch das MG zu bedienen.

Die verbaute Flammenwerferanlage bestand aus zwei leicht gepanzerten Sprühköpfen, dahinter befand sich je ein 160-Liter-Flammöl-Tank, der als Treibmittel diente und in vier Druckbehältern mitgeführter Stickstoff. Die Zündung erfolgte unter Zuhilfenahme einer Acetylenflamme.

Im Januar 1940 wurden 46 neue Wannen, welche im Sommer 1939 bei MAN gefertigt worden waren, bei Wegmann & Co. in Kassel mit Aufbau und Turm versehen. In der Folge wurde die Fertigung auf den Umbau von bereits in Dienst gestellten Panzer II umgestellt, welche von der Truppe zurückgeführt wurden. Im Mai 1940 war die Fertigung der Nullserie von 90 Fahrzeugen nahezu abgeschlossen. Ein bereits im März erteilter Folgeauftrag über 150 Fahrzeuge wurde zu einem späteren Zeitpunkt auf 90 Stück reduziert. Die übrigen 60 Fahrzeuge wurden als Standard-Panzer II mit einer 2-cm-KwK 30 fertiggestellt. Letztlich wurden alle 150 Fahrgestelle zu Panzerjäger II mit einer 7,62-cm-Pak 36 „Marder II“ umgebaut, sodass die Zahl der Flammpanzer auf 90 Stück begrenzt blieb.

Diese Ereignisse datieren auf den 1. März. Im Jahr 1940 wurden schließlich die Panzer aufgestellt. Im Rahmen der Aufstellung der Abteilung (F) 100 wurde festgelegt, dass dieser Verband erst ab Juli 1940 die Fähigkeit zur Teilnahme an Kampfhandlungen melden sollte. Dies steht im Widerspruch zu anders lautenden Berichten, denen zufolge ein Einsatz im Westfeldzug zu keinem Zeitpunkt geplant war.

Aus den Flammpanzern wurden zwei eigenständige Panzerabteilungen gebildet, welche als Heerestruppe den jeweiligen Korps zugeteilt wurden.

Die Bezeichnung der Panzerabteilung (F) 100 sowie der Panzerabteilung (F) 101 umfasste sowohl den Zusatz (F) als auch (Fl), welcher für „Flamm“ stand. Die Abteilung gliederte sich in Abteilungsstab mit Stabskompanie und Stabsstaffel, drei Flamm-Panzer-Kompanien, eine leichte Kolonne sowie einen Panzer-Werkstatt-Zug. Die Abteilung war mit 24 Panzer-Kraftwagen II (2 cm), 42 Panzer-Kraftwagen II (F), Panzer-Kraftwagen III (5 cm) sowie Panzer-Befehlswagen III Sd.Kfz. 267 ausgestattet.

Die Pz.Abt. (F) 100 wurde dem XLVII. Panzer-Korps zugeteilt und der 18. Pz. Div. unterstellt.

Im Anschluss wurde die Abteilung im Mittelabschnitt eingesetzt, bis sie unter Abgabe aller Kanonen die Front durchbrach.

Am 22. Dezember 1941 wurde die Abteilung zur I. Abteilung des Panzer-Regiments 100 ungegliedert, bevor sie am 5. Februar 1942 zur Panzer-Abteilung Großdeutschland wurde. Auch die Pz.Abt. (F) 101 war im Mittelabschnitt eingesetzt, wo sie der Panzer-Gruppe 3 zugeteilt war und zunächst mit der 7. Pz.Div kämpfte. Mit Wirkung zum 10. Dezember 1941 wurde die Abteilung aufgelöst und ihr Personal zur Aufstellung des Panzer-Regiments 24 der späteren 24. Pz.Div. verwendet.

3Panzer B2 (F) alias Char B1bis

Die Entwicklung des Flammpanzers B2 (F) erstreckte sich über einen langen Zeitraum und war von zahlreichen Herausforderungen geprägt.

Nach der Kapitulation Frankreichs verfügte die Wehrmacht neben vielen anderen Typen über ca. 340 Char B1/B1bis, von denen ca. 160 als „Pz.Kpfw.B2 740 f” weiterverwendet wurden.

Die Frage, wie mit diesen Ungetümen, die den deutschen Vorstellungen vom modernen Panzer nicht entsprachen, verfahren werden sollte, stellte sich.

Eine naheliegende Lösung stellte der Umbau in einen Flammpanzer dar. Eine signifikante Stärke des B2 war seine im Vergleich zum Pz.Kpfw. II (F) „substanzielle“ Panzerung von 60 mm an der Wannenfront.

Dies stellte einen wesentlichen Vorteil dar, da die Flammpanzer verständlicherweise häufig massives Abwehrfeuer auf sich zogen.

In einer am 11. März 1940 stattgefundenen Besprechung, an der unter anderem der Chefingenieur von Daimler-Benz Moenning und der Leiter der Abteilung WaPrüf 6 Oberst Fichtner teilnahmen, Die Umwandlung des Pz.Kpfw. in einen Flammpanzer wurde diskutiert. In der Diskussion wurde der B2 als potenzieller Flammpanzer evaluiert. Es wurde beschlossen, zwei Entwicklungsansätze zu verfolgen. Bei Variante 1 sollte ein Flammenwerfer im Turm angebracht werden, der die 47-mm-SA-Modell 34 ersetzen würde. Zudem sollte die 75-mm-Haubitze durch eine deutsche 7,5-cm-KwK 37 ersetzt werden.

In Variante 2 wurde die originale 75-mm-Haubitze ABS-SA 35 gegen einen Flammenwerfer ausgetauscht, während die restliche Bewaffnung unverändert blieb.

Beide Varianten wurden Hitler persönlich vorgestellt, welcher die Fertigung der Variante 2 in Auftrag gab.

Bei der ersten Ausführung war das Strahlrohr, wie zuvor die Haubitze, lediglich in der Höhe richtbar. Das horizontale Richten erfolgte durch den Fahrer, welcher dazu das gesamte Fahrzeug manövrierte. Dafür wies der Char B1 ein hochmodernes und extrem komplexes Nieder-Lenkgetriebe mit Servounterstützung auf, welches präzise Justierungen ermöglichte. Während der Fertigung und Prüfung dieser ursprünglichen Variante manifestierten sich bereits technische und konzeptionelle Schwierigkeiten. In einer zweiten Version wurde ein Sprühkopf, der demjenigen der beiden beim Pz.Kpfw. II (F) verwendeten entspricht, integriert. Dieser befand sich jedoch nicht auf dem Turm, sondern wurde an dessen Stelle montiert.

Der Sprühkopf wurde nun von einem weiteren Soldaten, dem Flammenwerferschützen, bedient, wobei für diesen ein Sehschlitz oberhalb des Sprühkopfes integriert wurde.