9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Horst Müller und Paulina Kowalska

- Sprache: Deutsch

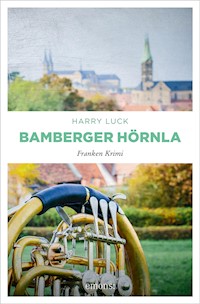

Eine Musikerin der weltberühmten Bamberger Symphoniker stirbt auf der Bühne der Konzerthalle. Kommissar Horst Müller ist unter den Zuschauern und findet im Spind des Opfers einen geköpften Gartenzwerg. Als ein weiterer Mord geschieht, müssen der kauzige Kommissar und seine junge Kollegin Paulina Kowalska befürchten, dass ein verrückter Serienkiller unterwegs ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 269

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Harry Luck wurde 1972 in Remscheid geboren. Dort lernte er das journalistische Handwerk bei der Lokalzeitung, in München studierte er Politikwissenschaften und arbeitete viele Jahre als Redakteur und Korrespondent für verschiedene Medien. 2003 debütierte er mit »Der Isarbulle« als Krimiautor, es folgten acht weitere Romane sowie mehrere Sachbücher und Kurzgeschichten. Seit 2012 lebt er mit seiner Familie in Bamberg und leitet dort die Öffentlichkeitsarbeit des Erzbistums. »Bamberger Hörnla« ist sein erster Franken Krimi.www.harry-luck.dewww.facebook.com/luck.harry

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2015 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Hendrik Steffens Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Carlos Westerkamp eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-792-5 Franken Krimi Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de

Für Valentin,

den ersten gebürtigen Bamberger in der Familie

EINS

»Mein Name ist Müller.« Ich hatte mich von meinem Platz erhoben und schaute in mehrere Dutzend Augenpaare, die sich im »Gärtnerhüttla« auf mich richteten. Erklärend fügte ich hinzu: »Horst Müller.« Ich betonte den Vornamen, wie es der Kollege im Dienste seiner Majestät nicht besser hätte machen können.

»Horst wer?«, rief ein offenbar schwerhöriger älterer Herr, der in der hinteren Ecke vor einem halb vollen Kellerbier saß. Dieser Ausruf war zum geflügelten Wort geworden, seit ein bis dato völlig unbekannter Sparkassendirektor mit demselben Vornamen zum Bundespräsidenten ernannt worden war. Doch während von Horst Köhler heute kaum noch jemand sprach, war ich immer noch erfolgreich im Dienste von Vater Staat tätig.

»Mein Name ist Horst Müller, neunundvierzig Jahre alt. Beruf Beamter. Ich möchte Mitglied werden im Kleingartenverein ›An der Schwarzen Brücke‹, und ich habe mich um die freie Parzelle Nummer dreiunddreißig gleich am Eingang zur Anlage beworben.«

Meine schriftliche Bewerbung um die Aufnahme in den Schrebergartenverein hatte der Erste Vorsitzende Günther Bollmann längst vorliegen, und auch eine Besichtigung der freien Parzelle hatte bereits stattgefunden. Doch die Vereinssatzung aus dem Jahr 1999 sah es vor, dass über jede Neuaufnahme die Vereinsvorstandschaft zu entscheiden hatte, nachdem die Bewerber sich der Generalversammlung vorgestellt hatten.

»Müller? Aha. Ein Name, den man sich merken sollte«, grantelte der Kellerbiertrinker und lachte wie einer der Opis aus der »Muppet Show«. Er schien hier die Rollen von Waldorf und Statler in Personalunion zu übernehmen. Die Luft war stickig im Raum, an dessen Fenster braune Vorhänge befestigt waren.

Horst Müller war kein Name, den ich mir ausgesucht hatte. Ich konnte auch nicht mit einem zweiten Vornamen dienen, um mich als Horst Maria Müller oder mit einem schicken Buchstaben zwischen Vor- und Nachnamen von den zweihundertfünfundvierzig anderen Müllers im Bamberger Telefonbuch abzuheben. Es gab sogar noch einen zweiten Horst Müller in Bamberg, der vermutlich ähnliche Probleme hatte wie ich. Wer mich anrufen wollte, erkannte mich an dem Zusatz »Beamter«. Ich hatte mir schon oft vorgenommen, herauszufinden, welchen Beruf mein Namensvetter hatte. Irgendwann würde ich das mal machen.

Hoffentlich fragt mich jetzt keiner, was für ein Beamter ich bin, dachte ich. Denn ich wollte meinen künftigen Gartenkameraden nicht gleich auf die Nase binden, dass ich Hauptkommissar in der Bamberger Kriminalpolizeiinspektion war, zuständig für Verbrechen gegen die höchsten persönlichen Güter, wie es in der Behördensprache heißt.

»Wie Sie alle wissen«, sprach Bollmann in einem belehrenden Tonfall, »hat die Stadt Bamberg uns verpflichtet, bevorzugt junge Familien mit Kindern in den Verein aufzunehmen. In diesem Jahr haben wir nach langer Zeit erstmals die Situation, dass keine Familien auf der Warteliste stehen. Aus diesem Grund stellt sich Herr Müller uns heute als Bewerber vor. Erzählen Sie ein bisschen über sich, Herr Müller!«

Ich stand auf und trat an das Rednerpult. Rund achtzig der über hundert Mitglieder waren gekommen und saßen an langen Tischreihen. Ich holte Luft.

»Ich bin geschieden, habe zwei Kinder. Ich wohne seit etwa zehn Jahren am Markusplatz in einer Mietwohnung mit viel zu kleinem Balkon. Bei meinem Bürojob zieht es mich nach Feierabend oft in die Natur–«

»Immer pünktlich um halb fünf«, warf Waldorf/Statler lachend ein. »Dann lässt der Beamte den Griffel fallen. Haha.«

»Hannes, lass den Herrn Müller doch bitte in Ruhe erzählen«, rief ihn Bollmann zur Ordnung.

Ich nahm einen großen Schluck aus dem Glas Apfelschorle, das vor mir stand. Dazu hatte ich ein Griebenfettbrot mit einer Portion Dosenfleisch bestellt. Es fiel mir nicht leicht, vor so vielen Leuten zu sprechen, von denen mich einige mehr als kritisch beäugten.

»Sie wissen, Herr Müller«, fuhr Bollmann fort, »dass Sie als Pächter einer Parzelle nicht nur das Recht haben, dort Nutz- und Zierpflanzen anzubauen, sondern auch die Pflicht, sich aktiv am Vereinsleben zu beteiligen und sich zu integrieren. Zehn Arbeitsstunden haben Sie im Jahr zu leisten. Wir müssen die Blumenbeete pflegen, die Hecken schneiden, den Rasen und den Spielplatz in Ordnung halten. Wir haben einen Thekendienst im Vereinsheim, und wir haben die Aufgabe des Kompostwartes neu zu besetzen. Was Sie noch wissen sollten: Mindestens ein Drittel der Gartenfläche muss für den Anbau von Obst und Gemüse genutzt werden. So sieht es das Bundeskleingartengesetz vor, und das wurde erst kürzlich gerichtlich bestätigt.«

Ich nickte und wunderte mich nicht, dass die deutsche Bürokratie das Schrebergartenwesen in einem Gesetz geregelt hatte.

»Ohne das freiwillige Engagement unserer Mitglieder wäre der Betrieb unseres gemütlichen ›Hüttlas‹ nicht denkbar. Und auch nicht unser jährliches Frühlingsfest.«

Wieder nickte ich und dachte nicht weiter darüber nach, dass die Bandbreite, was man alles als »gemütlich« bezeichnen konnte, groß war.

In wenigen Sätzen bekräftigte ich meine Absicht, mich aktiv am Vereinsleben zu beteiligen, und behauptete, über die Möglichkeit nachzudenken, den Posten des Kompostwartes zu übernehmen. Auch wenn ich mir tatsächlich noch nicht viel unter dieser Aufgabe vorstellen konnte.

»Vielen Dank, Herr Müller, für die kurze Vorstellung«, sagte Bollmann und übernahm wieder den Platz am Rednerpult. Dem kahlköpfigen Mittsechziger mit Rauschebart und roten Backen fehlte eigentlich nur eine Zipfelmütze, dann hätte er bei der Besetzung für Ottos ›Schneewittchen‹-Filme gute Chancen auf eine der männlichen Hauptrollen gehabt. Und damit meine ich nicht die des Prinzen. »Es gibt noch einen weiteren Bewerber, der sich heute vorstellen möchte, oder besser: eine Bewerberin: Frau…«, er schaute wieder auf den Zettel vor sich, »Nora Bloch.«

Die junge Frau Ende zwanzig mit schulterlangen dunkelblonden Haaren und einem verdammt engen ärmellosen Oberteil erhob sich vom Platz und trat ans Rednerpult.

»Holla, die Waldfee«, rief Hannes, dessen Bierglas jetzt leer war.

»Grüß Gott, ich bin keine Waldfee, sondern die Nora, neunundzwanzig Jahre alt, ledig, keine Kinder. Beruflich bin ich im künstlerischen Bereich tätig, ich wohne in der Hornthalstraße.«

Sie war wirklich hübsch. Ich versuchte den von der Midlife-Crisis geprägten Gedanken zu unterdrücken, der mich jedes Mal überfiel, wenn ich in das Gesicht einer jungen, schönen Frau blickte: Sie könnte meine Tochter sein. Vermutlich war Nora Bloch noch jünger als Judith, als ich sie damals kennengelernt hatte, bevor sie meine Frau und später meine Exfrau wurde. Beim Gedanken an Judith musste ich kurz schmunzeln. Sie würde es für einen schlechten Scherz halten, wenn sie wüsste, dass ich mich um die Mitgliedschaft in einem Schrebergartenverein bewarb. Während unserer fünfzehnjährigen Ehe hatte sie mir strikt verboten, mich ihren Geranien, Hortensien und was sie sonst noch im Vorgarten unseres Forchheimer Reihenhäuschens aufzog, auch nur zu nähern. Sie fürchtete, dass Pflanzen nur durch meine bloße Anwesenheit ihre Lebensgeister aushauchen oder eine rätselhafte Photosynthese-Insuffizienz erleiden könnten. Mein Ruf, keinen grünen Daumen zu besitzen, brachte aber auch Vorteile mit sich. Ums Blumengießen durfte und musste ich mich nie kümmern.

Frau Bloch plauderte ein wenig über ihre Hobbys und bedankte sich ausdrücklich für die Möglichkeit, auch als Alleinstehende die Chance auf einen Schrebergarten zu bekommen. Hannes murmelte etwas von unerlaubtem Männerbesuch für unverheiratete Damen in der Gartenlaube, aber niemand ging darauf ein.

»Vielen Dank, Frau Bloch und Herr Müller«, sagte der Vorsitzende. »Die Vereinsmitglieder haben sich jetzt ein persönliches Bild von Ihnen machen können. Sie werden demnächst schriftlich von uns Bescheid bekommen, wem der Vorstand den Zuschlag für Parzelle dreiunddreißig erteilt. Ich darf die Gäste nun bitten, unsere Versammlung zu verlassen. Wir setzen unsere Sitzung mit der Beratung von Vereinsinterna fort.«

Ich warf Nora einen aufmunternden Blick zu und signalisierte ihr mit einem Handzeichen zur Tür, dass wir das Lokal gemeinsam verlassen sollten.

»Puh«, sagte sie und holte tief Luft, als wir vor dem aus Holzbrettern errichteten Häuschen vor einem kleinen Spielplatz standen. »Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns hier einem Casting stellen müssen.«

Ich versuchte ein befreiendes Lachen. »Mein lieber Herr Gesangsverein. Bamberg sucht den Super-Gärtner.«

»Sie wohnen am Markusplatz und sind Beamter?«, fragte sie.

»Ja«, antwortete ich und lachte verlegen. »Seit wann sind Sie in Bamberg? Und was für eine Kunst betreiben Sie?«

»Seit zwei Jahren. Ich bin wegen des Jobs hergekommen. Ich bin Musikerin.«

»Ach«, sagte ich. Bevor ich überlegen konnte, was für eine Art von Musik sie beruflich betreiben konnte, klärte sie mich auf.

»Ganz klassisch. Ich spiele Geige. Geboren bin ich in Coburg. Meine Mutter ist Fränkin, mein Vater stammt aus der Nähe von Aurich, kam aber auch schon als kleiner Bub nach Franken. Ich bin also Fränkin mit ostfriesischem Migrationshintergrund, wenn Sie so wollen. Sind Sie mit dem Wagen da? Dann könnten Sie mich nach Hause fahren.«

Ich hüstelte. »Ich habe gar kein Auto.«

Sie musterte mich von oben bis unten, als wäre ich ein Außerirdischer. Warum musste ich mich immer wieder dafür rechtfertigen, mir den Luxus zu gönnen, kein Auto zu besitzen? Während meiner Ehe mit Judith hatten wir vor unserem Reihenhaus mit Vorgarten zwei Autos in Garage und Carport stehen. Eins war immer in Reparatur oder verursachte allein durch seine Existenz derartige Fixkosten, dass ich kurz davor war, mir einen Nebenjob als Kaufhausdetektiv zuzulegen. In Bamberg kamen zu Steuern, Versicherung, Reparatur und Spritkosten ja auch noch die Parkgebühren hinzu, die meine freundlichen Kolleginnen und Kollegen von der Parkraumüberwachung so konsequent und gnadenlos eintrieben. In den letzten fünfundzwanzig Jahren hatte der PÜD 2,6Millionen Knöllchen verteilt, das waren zweihundertfünfundachtzig pro Tag oder zwölf pro Stunde. Ich liebe Statistiken. Auf jeden Einwohner kamen in Bamberg im Jahr 1,5Strafzettel. Und da waren auch Babys und Greise ohne Führerschein mitgezählt. Viele davon nahmen allerdings die Touristen als Souvenir mit nach Hause. Ich hatte den Eindruck, dass unsere Stadt die höchste Politessendichte pro gemeldetem Kfz in ganz Mitteleuropa hatte.

»Ich sehe es«, sagte Nora. »Darauf hätte ich auch selbst kommen können, dass Sie als Apfelschorle-Trinker ein Radler sind.« Sie deutete mit ihrem schwarz lackierten Fingernagel auf meine Hosenbeine. Ich hatte vergessen, die Fahrradklammern abzunehmen.

»Wir können noch ein Stück zusammen gehen«, sagte ich. »Hier direkt an der Gaustadter Hauptstraße ist eine Bushaltestelle.«

»Ich weiß«, sagte sie. »Die Linie fährt an der Konzerthalle vorbei. Vielleicht sehen wir uns mal dort? Würde mich freuen. Es gibt nächste Woche eine ungewöhnliche Premiere. Falls Sie sich für moderne Musik interessieren.«

ZWEI

Es war ein Geräusch wie das eines startenden Jumbojets, das unser Zweier-Büro erschütterte. Der riesige leere Karton lag auf dem Fußboden, daneben allerlei Verpackungsmaterialien aus Styropor, Pappe und Plastik. Meine Kollegin Paulina stand mit dem Bedienungshandbuch, das so dick war wie ein Konsalik-Roman, vor der gerade aufgebauten und angeschlossenen One-Touch-Cappuccino-Maschine, die offenbar mit der Technologie eines Spaceshuttles ausgerüstet war. Unter der Einspritzdüse füllte sich ein durchsichtiges Glas langsam mit einer hellbraunen Flüssigkeit, die an rostiges Wasser erinnerte, das aus einem lange nicht benutzten Wasserhahn floss.

»Guten Morgen, Horst«, begrüßte mich meine Kollegin, ohne von ihrem atomgetriebenen Kaffeekraftwerk aufzusehen, das ihr die Kollegen vomK1 zum dreißigsten Geburtstag geschenkt hatten. Dass Jura nicht nur ein Studienfach war, sondern auch eine Marke für Kaffee-Vollautomaten, hatte ich bislang nicht gewusst. Das Gerät hatte so viel gekostet wie ein Kleinwagen, und natürlich hatte ich mich bei der Spendensammlung, die unsere Chefin, Kriminalrätin Veronica Stadel, organisiert hatte, für meine Verhältnisse großzügig beteiligt. Allerdings hatte ich geglaubt, sie hätte sich diese Maschine für zu Hause gewünscht. Und gefragt hatte mich niemand, ob ich mein Büro künftig nicht nur mit der reizenden Kollegin, Frau Kriminalmeister Paulina Kowalska, teilen wollte, sondern auch noch mit dieser lärmenden Kaffee-Zapfsäule.

»Alles klärchen?«, fragte ich, während ich meinen schwarzen Aktenkoffer auf meinen Schreibtisch stellte. Ihr Blick, der sich schockiert auf das sich unter lautem Getöse füllende Glas richtete, machte deutlich, dass hier nichts klar war. Auch nicht das hellbraune Wasser, das eigentlich Kaffee sein sollte.

»Ähm, ich probiere noch«, sagte sie. »Angeblich soll diese One-Touch-Automatik ja selbsterklärend sein. Aber die deutsche Bedienungsanleitung klingt, als wäre sie von Google übersetzt worden. Ich probier es mal mit der polnischen Fassung.«

Paulina hatte zwar einen deutschen Pass, aber ihre Mutter stammte aus Krakau, war eine glühende Verehrerin des polnischen Papstes gewesen und hatte sie deshalb Johanna Paulina genannt. Weil die heranwachsende Tochter jedoch mit Kirche und Religion nichts am Hut hatte, hatte sie noch vor ihrem Austritt aus der Kirche aus Protest den zweiten Vornamen zum Rufnamen gewählt, ungeachtet der Tatsache, dass der heilige Paulus sicherlich nicht weniger fromm war als sein heiliger Kollege Johannes.

»Wo ist eigentlich die Filterkaffeemaschine?«, fragte ich und blickte mich im Zimmer um. Für mich gehörte es zum Ritual eines beginnenden Bürotages, eine Kanne Eduscho Gala Nummer eins zu brühen, die meinen Kreislauf bis zur Mittagspause auf Trab brachte.

»Im Schrank bei den ungeklärten Tötungsdelikten. Sagen Sie mal, verstehen Sie das? Um die Extraktion des Kaffees zu optimieren, muss das Adapting-System–«

»Moment mal«, unterbrach ich. »Was heißt das: im Schrank?«

Der Schrank, in dem die Akten mit den ungeklärten Tötungsdelikten lagen, befand sich am anderen Ende des Flurs im dritten Stock der Kriminalpolizeiinspektion, wo unsere Dienststelle untergebracht war. »Soll ich jetzt jedes Mal, wenn ich einen Kaffee brauche, dreißig Meter über den Gang marschieren und jedes Mal bei der Stadel vorbeigehen und winken?«

»Nein, wieso?« Paulina blickte mich ratlos und unschuldig an. »Hier in der Stadt passieren zum Glück so wenige Morde, dass im Schrank noch genug Platz ist. Und die Alte brauchen wir doch nicht mehr.«

Ich hatte gehofft, mit »die Alte« hätte sie die Stadel gemeint. Doch ich war leider sicher, dass sie von der Rowenta sprach, zumal Veronica Stadel die erste vorgesetzte Person in meiner Beamtenlaufbahn war, die a) weiblich und b) jünger war als ich. Den Punkt c) lasse ich jetzt mal beiseite. Sie ist nämlich auch noch mit einer Lebensgefährtin »verpartnert«, so heißt es ja offiziell. Die Kaffeemaschine hatte ich seit meinem Wechsel vom Zoll zur Kripo vor vielen Jahren mitgebracht, und sie leistete seitdem täglich tadellose Dienste. Wartungsfrei.

»Es wird nicht mehr lange dauern«, fuhr sie fort, »bis unsere neue One-Touch-Maschine in Betrieb ist, und dann wird es selbst für Sie kein Problem–«

»Das ist nicht unsere One-Touch-Maschine, sondern Ihre«, widersprach ich. »Und solange ich hier Dienst tue, werde ich keinen Schluck aus so einem neumodischen Vollidiotomaten trinken. Übrigens gehört Kaffee in Tassen und nicht in Gläser. Trinken Sie so viel von Ihrer To-go-Brühe, wie Sie wollen. Aber stellen Sie sofort meine Filterkaffeemaschine wieder auf!«

Möglicherweise hatte ich etwas überreagiert, denn Paulina wäre beinahe vor Schreck die Bedienungsanleitung aus der Hand gefallen.

»Schon gut, schon gut«, sagte sie beschwichtigend. »Ich hol sie ja schon. Sobald das hier aufhört zu fließen.«

»Tut mir leid, ich wollte nicht laut werden«, entschuldigte ich mich. »Aber ich kann diese Espressionisten nicht leiden, die den guten alten Filterkaffee verteufeln.«

»Schon in Ordnung, wir werden uns auch in dieser Frage arrangieren.«

Da hatte sie recht. Seitdem wir ein Büro teilten, waren wir Meister darin geworden, uns zu arrangieren. Denn bei unseren Auffassungen von effizientem und strukturiertem Büroalltag gab es kaum Schnittmengen. Während sich auf ihrem Schreibtisch die Papiere, Akten und Unterlagen stapelten und auf jeder freien Fläche in ihrer Reichweite kleine Krimskramsbiotope wucherten, war meine Arbeitsfläche täglich zum Ende des Arbeitstages leer geräumt, und alle Unterlagen waren korrekt in den dafür vorgesehenen Ablagen und Ordnern verstaut. Jeden Freitag nach Dienstschluss reinigte ich zudem mit einem akkubetriebenen Tischstaubsauger die Oberflächen meines Arbeitsplatzes. Ihr kreatives Chaos, wie sie es nannte, führte jedoch immer wieder dazu, dass sie mich um eine Schere, einen Klebebandabroller oder eine Büroklammer bat, weil sie mal wieder im Dickicht ihrer Unordnung die Orientierung verlor. Was sie natürlich nie zugegeben hätte.

»Dann hol ich mal Ihre alte Rowenta zurück, damit Sie Ihren Frieden finden.« Sie lächelte mich so freundlich an, dass ich mir die Aufforderung verkniff, dass sie doch bitte die Umverpackung unserer neuen Bürobewohnerin entsorgen solle. Ich wollte nicht wieder »Aufräum-Nazi« von ihr genannt werden.

Ich sortierte die Unterlagen, die im Posteingangskorb auf meinem Schreibtisch lagen. Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage gegen einen Täter erhoben, der ein Schmuckgeschäft an der Kettenbrücke überfallen und die Beute dann dem Vorbesitzer zum Kauf angeboten hatte. Außerdem hatten die Kollegen vom Rauschgift in ganz Oberfranken Razzien gegen Cannabiszüchter durchgeführt und dabei ein Dutzend Hanfpflanzen sichergestellt. Ich befürwortete schon immer das harte Durchgreifen gegen Dealer und Konsumenten dieser vermeintlich weichen Einsteigerdroge und lehnte jede Verharmlosung des Kiffens strikt ab.

Während ich meinen Computer einschaltete, kam Paulina mit meiner geliebten Rowenta zurück. Außerdem hatte sie die Zeitung dabei. DenFT, wie die einzige Lokalzeitung, der »Fränkische Tag«, von den Bambergern schlicht genannt wurde, bekam immer zuerst Frau Stadel, die Leiterin des Kommissariats. Wenn sie mit der Lektüre fertig war, wanderte das Blatt durch die einzelnen Büros. Dass wir imK1 nur noch ein einziges Zeitungsabo hatten, war eine der unangenehmen Folgen des letzten Spardiktats des Ministerpräsidenten, der auch die Wochenarbeitszeit der Beamten wieder auf vierzig Stunden erhöht hatte. Durch das Abbestellen der Zeitungen sollte offenbar verhindert werden, dass die Staatsdiener die zusätzliche Arbeitszeit mit Zeitunglesen verbrachten.

Ich blätterte die Zeitung durch. Im überregionalen Teil, der inzwischen weitgehend im unterfränkischen Würzburg produziert wurde, fand ich nichts Aufregendes. Im Kulturteil war eine spektakuläre Uraufführung der Bamberger Symphoniker angekündigt. Das Werk eines modernen und sehr umstrittenen Komponisten namens Hanskarl Hansen mit dem befremdlichen Titel »Symphonie in Karminrot« sollte die Konzertreihe »Dissonanzen in Farbe« eröffnen. Ich muss zugeben, dass ich von jeder Musik, die nicht im »ZDF-Fernsehgarten« gespielt wurde, nichts verstand und die Bamberger Konzerthalle erst ein einziges Mal von innen gesehen hatte, und zwar bei einem Auftritt von Chris de Burgh. Das Konzert war komplett bestuhlt, was mir sehr sympathisch war. Ich mochte es überhaupt nicht, wenn erwachsene Menschen wegen eines Musikanten völlig ihre Beherrschung verloren und wie in Ekstase die Hände über ihren Köpfen zusammenklatschten. Aus diesem Alter war ich seit der Auflösung von ABBA heraus.

Ich wollte die Zeitung umblättern, als mir das Foto des Komponisten bekannt vorkam. Doch bevor mir einfiel, an wen er mich erinnerte, kam Paulina mit einer Tasse Filterkaffee ins Zimmer.

»Zur Wiedergutmachung, lieber Kollege«, sagte sie. »Ich hätte ahnen können, dass Ihnen Ihr Filterkaffee heilig ist. Mit Zucker und viel Bärenmarke. So wie Sie ihn am liebsten mögen.«

»Besten Dank.« Ich nahm einen Schluck und genoss die Geschmacksexplosion auf meiner Zunge. »Paulina, Sie sind die Beste! Und entschuldigen Sie mein Entgleisen vorhin!« Ich nahm einen zweiten Schluck und stellte die Tasse auf den Unterteller. »Ach ja, wenn Sie so lieb wären, noch den Verpackungsmüll hier zu beseitigen?« Ich deutete auf den großen Karton. »Ich kann so nicht arbeiten, das wissen Sie doch.«

»Ja, ja.« Sie lachte. Und ich bildete mir ein, ihre Gedanken hören zu können.

»Wollen Sie die Verpackung vielleicht lieber aufheben?«, sagte ich. »Falls während der Garantiezeit etwas mit der Maschine sein sollte und Sie sie einschicken müssen?«

Ihre einzige Reaktion war ein genervtes Augenrollen, was ich geflissentlich ignorierte.

In diesem Moment öffnete sich die Tür, und Kriminalrätin Stadel betrat das Zimmer.

»Grüß Gott«, sagte sie mit einem für diese Uhrzeit ungewöhnlich fröhlichen Säuseln in der Stimme. In der rechten Hand hielt sie ein Stück Papier in der Größe eines länglichen Briefumschlags. »Jemand Lust auf Kultur?« Sie blickte uns fragend an. Dann fiel ihr Blick auf die Zeitung vor mir. »Ah, Herr Müller, ich sehe, dass Sie sich schon über das bevorstehende kulturelle Highlight informiert haben. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut, dass Sie sich für Hochkultur interessieren.«

»Äh, ich–«, wollte ich einhaken.

»Dann werden Sie sich bestimmt freuen, dass ich wegen meiner Schulung in Ainring mein B-Abo am Samstag nicht wahrnehmen kann. Viel Spaß, Herr Kollege, ein bisschen Kultur wird Ihnen guttun.«

Und schon lag ihre Abo-Karte der Symphoniker in einer durchsichtigen Plastikhülle vor meiner Nase, und von der Stadel blieb nur noch der süßliche Geruch ihres Parfüms zurück.

Ich schaute fragend erst auf die sich hinter ihr wieder schließende Bürotür, dann auf die Eintrittskarte, dann zu Paulina.

Nach einigen Sekunden des Schweigens lachte sie laut auf.

»Sie haben doch gehört, Horst: Ein bisschen Kultur wird Ihnen guttun!«

Ich schluckte erst eine bissige Bemerkung hinunter, dann einen heißen Schluck meines Filterkaffees.

***

Bald hatten Paulina und ich uns an die neue Situation gewöhnt, und die Rowenta sowie die Jura produzierten in friedlicher Koexistenz je nach Geschmack koffeinhaltige Getränke, mit und ohne aufgeschäumten Schnickschnack. Mehrere Stunden lang bildete jeder Gang zur Kaffeemaschine einen einsamen Höhepunkt im schnöden Büroalltag, der deutlich machte, warum ein Kriminalpolizist in der Tarifeingruppierung des öffentlichen Dienstes als Sachbearbeiter bezeichnet wurde. Polizeiarbeit bestand zu neunzig Prozent aus dem Lesen und Bearbeiten von Schriftstücken und dem Anfertigen von Aktennotizen. Weitere neun Prozent wurden von der Teilnahme an Dienstbesprechungen ausgefüllt, und dieses eine Prozent, das noch übrig blieb, bestand aus wilden Verfolgungsjagden und gefährlichen Schießereien mit Schwerverbrechern. Wobei das jetzt noch ziemlich großzügig geschätzt war. Mit dem schnoddrigen Herrn Schimanski aus dem Fernsehen hatte ich nur den Vornamen gemein, der mich aber eher mit dem freundlichen Herrn Tappert verband. Die Fälle von Oberinspektor Derrick hatten mich vermutlich schon in meiner Kindheit geprägt.

Bamberg war keine Hochburg des Verbrechens, auch wenn die feinen Oberbayern mit ihren Geranien-Balkonen und dem Alpenpanorama gerne den Eindruck erwecken wollten, Nordbayern wäre ein deutsches Chicago. Tatsächlich hatten Statistiker festgestellt, dass man in Franken rein rechnerisch früher starb als in Altbayern. Aber dass man hier regelmäßig durch Tötungsdelikte im organisierten Verbrechen ums Leben kam, konnte wirklich niemand behaupten, und die hohe Sterberate führte zumindest mein Internist auf die fränkische Kost mit Bradwörscht und Schäuferla zurück. Aufgrund der fahrradfreundlichen topografischen Lage war unsere schöne Stadt eher ein Mekka der Fahrraddiebe, aber darum kümmerten sich die uniformierten Kollegen unten in der Zentralwache. »Kümmern« hieß in dem Fall meistens: Anzeige aufnehmen und abheften. Unsere hohe Aufklärungsquote von über zwanzig Prozent bei Fahrraddiebstahl kam nämlich nicht etwa daher, dass wir überall Zielfahnder unterwegs hätten, die Radler anhielten und die Rahmennummer mit der Diebstahldatei abglichen. Vielmehr ging uns gelegentlich ein osteuropäischer Lieferwagen ins Netz, der zwanzig oder dreißig geklaute Räder geladen hatte. Solche Zufallsfunde waren gut für die Statistik. Aber über die Existenz dieser organisierten Raddiebe, die meist aus Polen oder Tschechien stammten, durfte man ja nicht laut reden.

»Lange keinen Bankräuber mehr gehabt, stimmt’s?«, sagte Paulina und riss mich aus meinen Gedanken.

»Äh, ja«, sagte ich. »Wie kommen Sie jetzt darauf?«

Sie deutete auf eine Aktenmappe. »Ich lese gerade die Berichte der Kollegen aus Bayreuth. In Oberfranken scheint ein Serientäter unterwegs zu sein. Coburg, Kulmbach, Kronach, Ebermannstadt. Überall hat er es auf kleine Sparkassenfilialen abgesehen und insgesamt schon über zweihunderttausend Euro erbeutet. Nur nach Bamberg scheint er sich bisher nicht zu trauen.«

»Ist doch gut so«, murmelte ich. »Bankräuber verursachen immer so einen heillosen Wirbel, wenn der Alarm ausgelöst wird. Man weiß nie, ob es Verletzte, Geiseln oder Tote geben wird. Und am Ende verschwindet er mit einem Bündel Geldscheinen in der Plastiktüte, und im nächsten Papierkorb finden wir eine Schreckschusspistole. Razzien gegen Kiffer sind mir lieber, die leisten so selten Gegenwehr.«

»Sie sind ein Zyniker, Horst!«

Das »hanseatische Sie« war auch einer dieser Kompromisse, mit denen wir unseren Büroalltag organisierten. Ich war davon überzeugt, dass sich das »Du« bei Erwachsenen außerhalb des Familien- und Freundeskreises auf Sportplätze und das Rotlichtmilieu sowie diese neuen Netzwerke zu begrenzen hatte, in denen sich die jungen Leute so gerne im Internet tummelten. Der Einzige, von dem ich mich außerhalb des Privatlebens duzen ließe, wäre Dieter Bohlen. Ein Kollege aus Hamburg hatte ihn mal wegen Beamtenbeleidigung angezeigt, weil er ihn geduzt hatte. Ein Gericht stellte dann fest, dass das Duzen zu Bohlens gewöhnlichen Umgangston gehörte. Doch in Bamberg gab es nur einen Domkapellmeister und keinen Poptitanen, daher blieb es beim Sie. Paulina hingegen war der Ansicht, dass man sich nach einem halben Tag Bürogemeinschaft schon verbrüdern konnte, weil man ja schließlich mehr Zeit miteinander verbringe als mit dem Lebenspartner. Und da wir aktuell beide ohne Lebenspartner waren, war unsere Bürogemeinschaft fast so etwas wie ein Ehe-Ersatz. Die ersten vierzehn Tage unserer Zusammenarbeit hatte ich es vermieden, sie direkt anzusprechen, weil mir das »Du« nicht über die Lippen kam. Als sie das bemerkt hatte – ganz dumm war sie ja schließlich nicht–, hatte sie das »Sie« bei Nennung des Vornamens vorgeschlagen, womit ich mich dann als Zeichen des guten Willens einverstanden gezeigt hatte.

»Es wäre mal wieder Zeit für ein Kapitalverbrechen«, räumte ich ein. »Sonst kommt irgendeiner von den Sparkommissaren noch auf die Idee, unsere Dienststelle zu schließen…«

»…oder wie im ›Tatort‹ eine Mordkommission Franken zu gründen«, sagte Paulina. »Mit Sitz in Nürnberg.«

Bamberg war als Dienstsitz bei vielen sehr beliebt. Wer als Polizeischüler seine Zeit bei der hiesigen Bereitschaftspolizei hinter sich hatte, wusste das behagliche Städtchen an der Regnitz mit der bezaubernden Altstadt, den gemütlichen Bierkellern und dem prächtigen Dom sehr zu schätzen. Man stellt sich vielleicht eine Polizeiinspektion mitten im Weltkulturerbe zwischen Klein-Venedig und dem Alten Rathaus vor, wie man es in den neunziger Jahren in der in Bamberg spielenden Krimiserie mit Günter Strack sehen konnte. Alles erfunden. Die Bamberger Kripo saß weit entfernt von jeglicher Idylle in einem zweckmäßigen Bürogebäude in der Schildstraße, das man für eine Krankenkasse oder eine Realschule gehalten hätte, wenn nicht in weißen Lettern auf blauem Grund ein Schild mit dem Wort »Polizei« am Haupteingang befestigt gewesen wäre. Unser Dienstsitz lag in einem eher unscheinbaren Stadtgebiet, Laufkundschaft gab es hier nicht, kein Weltkulturerbe oder sonstige Sehenswürdigkeit weit und breit, dafür das Arbeitsamt nebenan. Wer ohne Handschellen aus freiem Willen hierherkam, hatte ein besonderes Anliegen auf dem Herzen.

DREI

»Grüß Gott«, sagte der Mann. Und an dem kleinen weißen Quadrat am Kragen unter seinem Kinn konnte man sehen, dass er dies wörtlich meinte. »Mein Name ist Monsignore Dr.Johannes Momberg. Wie Domberg, nur mitM.Dompfarrer und Domkapitular«, stellte er sich vor. »Ich hoffe, ich bin bei Ihnen richtig. Es geht um…« Er räusperte sich und senkte seine Lautstärke, während er mit dem Kopf auf einen schuhkartongroßen Kasten deutete, den er mit beiden Händen vor seinem Bauch hielt. »…das hier!«

»Nehmen Sie Platz, Herr…« Ich überlegte kurz, welcher seiner vielen Titel wohl der wichtigste für eine Anrede wäre. Weil wir uns in einer sehr weltlichen Behörde befanden, entschloss ich mich für: »Herr Dr.Momberg. Was können wir für Sie tun?«

Der fast siebzigjährige Geistliche mit der spitzen Nase und dem schmalen Gesicht setzte sich auf einen der Besucherstühle, und ich glaubte in Paulinas Gesicht zu erkennen, dass sie sich bemühte, einen antiklerikalen Fluchtreflex zu unterdrücken.

»Es handelt sich um eine delikate Angelegenheit«, sagte der Dompfarrer, der mit zitternden Händen die Pappschachtel auf meinen Schreibtisch stellte. »Ich bitte Sie höflichst, diese Sache vertraulich zu behandeln. Ich möchte nicht, dass sie in die Öffentlichkeit gerät. Sie wissen ja, die Leute reden so viel. Bamberg ist ein Dorf. Und gerade bei uns am Domberg…«

»Schon gut, Herr Pfarrer«, schaltete sich Paulina ein. »Ihr Laden hat wirklich genug Skandale am Hals. Worum geht’s denn überhaupt?«

»Sie können sich auf unsere Diskretion verlassen. Ein Beichtgeheimnis gibt es nicht nur in Ihrer Firma«, sagte ich und lachte. Ich hoffte, dass mein kleiner Scherz die Nervosität des Dompfarrers verringern würde.

»Nun gut«, sagte Momberg und atmete einmal tief durch. »Es geht um dieses Paket, das ich heute früh vor meiner Wohnung gefunden habe. Oder besser gesagt, die Frau Putzer hat es gefunden, meine Haushälterin.«

»Frau Putzer?«, wiederholte Paulina ungläubig. »So heißt Ihre Putzfrau?«

Momberg nickte. »Sie ist seit fünfundzwanzig Jahren bei mir. Ich habe mich an den Namen gewöhnt. Ich wunderte mich, weil der Paketbote selten vor Mittag bei mir ist.«

Ich schaute mir den Pappkarton genauer an. Auf einem weißen Aufkleber war mit Computer »J.Momberg« geschrieben. Der anonyme Absender hatte offenbar auch nicht gewusst, welche Anrede die korrekte war, und sie daher der Einfachheit halber ganz weggelassen.

Aus meiner obersten Büroschublade nahm ich ein Paar Einweghandschuhe und zog sie an. Dann öffnete ich vorsichtig den Deckel. Zunächst sah ich nur hellgraues Packpapier, das ich langsam zur Seite bewegte. Ich hatte mit allem gerechnet, aber nicht mit dem, was ich vor mir sah. Mein Blick wanderte vom Inhalt des Kartons zum Gesicht unseres Besuchers.

»Ich kann verstehen, dass Sie Angst haben«, sagte ich so einfühlsam wie möglich. »Es ist gut, dass Sie zu uns gekommen sind.«

»Ich fürchte um mein Leben«, sagte der Monsignore mit zitternder Stimme.

Paulina streckte neugierig den Kopf zu mir, um auch einen Blick in den Karton zu werfen. Ich nahm mit beiden Händen die zwei Teile der Tonfigur und hielt sie hoch: in der linken den Rumpf mit Beinen und Armen, in der rechten den bärtigen Kopf mit roter Zipfelmütze.

»Ein geköpfter Gartenwerg?«, rief Paulina. »Für Sachbeschädigung sind wir nicht zuständig.«

»Wohl aber für Morddrohungen«, sagte ich und überlegte, welches Formular für diese Strafanzeige wohl das richtige wäre.

***

»Jetzt mal ehrlich, Horst«, sagte Paulina, als Dompfarrer Momberg unser Büro wieder verlassen hatte. »Sie nehmen diesen Quatsch doch nicht wirklich ernst, oder? Haben Sie den Absender gesehen?«

»Wir sind verpflichtet, jeder angezeigten Straftat nachzugehen«, erwiderte ich, ohne Zweifel daran zu lassen, dass dies mein voller Ernst war. »Und dass der Absender W.Ichtel, Schneewittchenweg7 in Zwergenstadt erfunden ist, darauf wäre ich auch allein gekommen.«

»Von was für einer Straftat reden Sie?« Paulina schüttelte den Kopf. »Vielleicht wollte jemand dem Pfaffen eine Freude machen und ihm für seinen Vorgarten diesen Gnom schenken, und leider ist er beim Transport zerbrochen. Das ist mir bei Amazon auch schon passiert, dass die Ware in Scherben angekommen ist.«

»Warum dann anonym?«, entgegnete ich. »Wenn es eine Freude sein sollte?«

»Oder es ist so eine Art Opfergabe«, mutmaßte Paulina. »So was gibt’s doch in der Kirche, dass man nach einer schweren Sünde eine besondere Aufgabe bekommt zur Wiedergutmachung.«

»Dem Pfarrer einen Gartenzwerg zu schicken? Also bitte.«

»In der katholischen Kirche gibt es die verrücktesten Bräuche. Aber Moment mal«, sie fasste sich ans Kinn und dachte nach. »Für mich sieht das trotzdem mehr nach einem üblen Streich aus als nach einem Fall für die Kripo.«

In diesem Augenblick klopfte es wieder an der Tür. Dann betrat ein Mann den Raum, den ich aus der Zeitung kannte. Es war Oberbürgermeister Alfred Marienberg. Sein Gesicht war bleich, und mit beiden Händen trug er einen Pappkarton.

***

»Sie werden verstehen, dass ich nicht in offizieller Mission hier bin«, sagte Marienberg und schloss die Bürotür hinter sich. »Ich weiß, dass Sie, Herr Kommissar Müller, als der beste Ermittler der hiesigen Kripo gelten. Deshalb wende ich mich in dieser delikaten Angelegenheit an Sie.«

»Sie schmeicheln mir, Herr Oberbürgermeister«, entgegnete ich. Eine solche Würdigung meiner Person war mir jedenfalls vorher noch nie zu Ohren gekommen.

Marienberg war als selbstbewusster, sportlicher und sympathischer Politiker bekannt, mit seinen nicht mal fünfzig Jahren ein Hoffnungsträger der sonst nicht gerade vor Kraft strotzenden bayerischen SPD. Doch jetzt druckste er herum wie ein ertappter Schuljunge. »Ich bin inoffiziell hier und möchte nicht, dass mein Besuch ein Aktenzeichen bekommt, Sie verstehen?« Er räusperte sich. »Wäre es daher möglich, Herr Kommissar, dass wir diese Sache«, er blickte kurz auf Paulina, »unter vier Augen besprechen?«

Jetzt sagte ich einen der Klassikersätze aus drittklassigen Schundromanen: »Vor Frau Kowalska habe ich keine Geheimnisse.« DerOB seufzte, und ich fügte hinzu: »Und nun stellen Sie bitte die Schachtel mit dem geköpften Gartenzwerg auf den Tisch. Wir werden das Beweismaterial sichern.«

Marienberg schaute mich verdutzt an: »Äh, woher wissen Sie, dass…«

»Haben Sie nicht eben selbst gesagt, dass Kommissar Müller der beste Ermittler der Stadt ist?« Paulina grinste zuerst Marienberg, dann mich frech an.

»Also, ja, gut, wenn Sie das eh schon wissen, dann