Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Haymon Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Pauline-Miller-Krimi

- Sprache: Deutsch

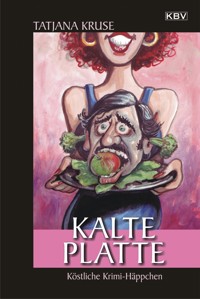

SINGT ER NOCH ODER STIRBT ER SCHON? DER NEUE KRIMI VON STAR-AUTORIN TATJANA KRUSE! Eine Diva in Nöten und eine tote Maus am Fußabstreifer Bei den Salzburger Festspielen wird neuerdings mehr gestorben als gesungen. Nachdem die exzentrische Primadonna Pauline Miller eine morbide Drohbotschaft erhalten hat - vor ihrer Tür liegt eine tote Maus mit der Nachricht "Aus die Maus" -, verstummt während der Proben zu Mozarts "Entführung aus dem Serail" ein Sänger nach dem anderen - für immer. Die Millerin, eine echte Operndiva, die ihren Beruf schrill und mit Herzblut ausübt, kann das natürlich nicht einfach so akzeptieren. Also wird die Sopranistin zur Schnüfflerin und fühlt verdächtigen Opernfeinden auf den Zahn. Bis sie sich plötzlich selbst in Gefahr sieht, bald ihre letzten Töne geträllert zu haben … Tatjana Kruse in ihrem Element: schräg, genial und urkomisch! Mit Pauline Miller hat Star-Autorin Tatjana Kruse eine herrliche neue Figur geschaffen. Die ebenso schillernde wie voluminöse Pauly nimmt die Ermittlungen selbst in die Hand - auf den federführenden Polizisten ist nämlich offenbar kein Verlass, und auf Männer hat sie sich sowieso noch nie verlassen. Tatjana Kruse würzt ihre Bücher mit allem, was das Herz von Krimifans begehrt: tragischer Komik, komischer Tragik und wunderbar schrägen Figuren. Wenn die "Queen der Krimi-Comedians" (Süddeutsche Zeitung, Tanja Kunesch) ihren schwarzen Humor auspackt, können selbst die Briten einpacken! *********************************************************** >>Selten habe ich bei einer Krimi-Lektüre so gelacht! Stark und urkomisch - lesen lohnt sich!<< >>Tatjana Kruse war immer schon genial, aber man hat das Gefühl, sie wird mit jedem Buch noch besser. Meine absolute Lieblingsautorin!<< >>Schwarzer Humor vom Feinsten und dabei unglaublich spannend - eine klare Empfehlung!<<

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 268

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Tatjana Kruse

Bei Zugabe Mord!

Eine Diva ermittelt im Salzburger Festspielhaus

Tatjana Kruse

»Oh, wie will ich triumphieren,

wenn sie euch zum Richtplatz führen,

und die Hälse schnüren zu, schnüren zu,

und die Hälse schnüren zu!«

Die Entführung aus dem Serail

Die SalzburgerSommerfestspielepräsentieren:

DieEntführung aus dem Serail

(Köchelverzeichnis 384)

Ein Singspiel in drei Aufzügen

von Wolfgang AmadeusMozart (Komponist)

und Johann GottliebStephanie d. J. (Libretto)

Besetzung:

Konstanze (Koloratursopran) ... Pauline Miller (US/D)

Belmonte (lyrischer Tenor)... James O’Shay (IR)

Blondchen (Sopran)... Branwen Lloyd (GB)

Pedrillo (Tenor)... Mads Staun (DK)

Bassa Selim (Sprechrolle) ... WolfgangStrasser (D)

Osmin (Buffo-Bass) ... Harry Cho (KR)

Janitscharenchor

Neuinszenierung von Luigi Pescarelli (I)

Musikalische Leitung: MarianneLoiblsberger (A)

Wiener Philharmoniker

BühneundKostüme:GisbertWeiß(A)

Ouvertüre

Eine Schokoholikerin, ein Kastrat und ein Osterhase stellen sich beim Zirkelwirt am Papagenoplatz an die Bar.

Es ist kurz nach 21 Uhr an einem herrlichen Sommerabend. Draußen sind alle Tische besetzt, aber hier im Schankraum ist es – bis auf eine kleine Touristengruppe an einem der Fensterplätze – leer.

»Das Übliche?«, fragt der Barkeeper die Neuankömmlinge.

Die drei nicken. Müde.

Etwas huscht über den Holzboden.

Das Soundsystem beschallt den Wirtsraum mit leiser Musik. Mozart. In der verpoppten Version.

Der Barkeeper stellt eine heiße Schokolade, einen Virgin Sex on the Beach und ein Glas Champagner auf die Theke.

»Eine Bitte«, lispelt der Osterhase. »Ließe sich eventuell die Musik ausschalten? Wenn ich noch einen einzigen Ton Mozart höre, kriege ich einen Schreikrampf …«

In diesem Moment gellt jemand auf.

Laut. Sehr laut. Es ist eine der Touristinnen am Fenster.

»Eine Ratte, oh Gott, ich habe eine Ratte gesehen … da! Und jetzt ist sie tot zusammengebrochen. Großer Gott, da liegt eine tote RATTE!«

Der Osterhase seufzt.

Erster Aufzug

Von wegen: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne – mancher Anfang ist einfach nur ein Ende, das nicht enden will.

Wir lernen, ob sich – und wenn ja, wie – der Countertenor vom Kastraten und dieser sich wiederum vom Eunuchen unterscheidet.

Ist es eine Ratte, ein Boston Terrier oder – Tusch! – Superdog?

Singt er noch oder stirbt er schon?

Ich bin ein Zombie.

Mein Herz ist gebrochen und verdorrt wie eine Trockenpflaume. Ich habe keinerlei Empfindungen mehr. Zumindest nicht für Männer im Allgemeinen. Und Tenöre im Besonderen.

Meine Großmutter hatte recht: Verliebe dich nie am Arbeitsplatz! Zu spät.

Und jetzt ist es vorbei. Passé. Geschichte. Schnee von gestern. Er singt an der Met in New York und ich in Salzburg.

Ja, ich bin Opernsängerin. Nicht irgendeine mezzosopranige Trällermaus, die durch Festhallen und Kirchen tingelt und Liederabende gibt. Nein, ich bin die neue Primadonna assoluta der Opernwelt, wenn es nach The Opera Magazine geht. Pauline Miller, von Pupshausen auf die größten Bühnen dieser Welt. Na ja, mit exakt diesen Worten haben sie es nicht formuliert, so empfand ich es aber. Aus kleinsten Anfängen – geboren in Arlington, Virginia, aufgewachsen in Nürnberg, wie Sandra Bullock, nur etwas später – bis hin zur gefragten Diva, die sich aussuchen kann, wo sie singen will. Sydney Opera House, Glyndebourne, Scala (Cosa c’è? Ihr schuldet mir immer noch mein Honorar!) und jetzt, quasi die Krönung, Salzburg.

Als Kind hat mich meine fränkische Großmutter mütterlicherseits in den Sommerferien hin und wieder mit auf einen Tagesausflug in die Stadt an der Salzach genommen, damit ich das Flair in mich aufsaugen konnte. Und später haben wir uns im Fernsehen die Aufführungen angeschaut. Damals habe ich beschlossen, Sängerin zu werden und einmal im Leben bei den Festspielen aufzutreten. Hat geklappt. Ich bin hier. Und wäre doch lieber in New York bei …

Nein, denk an was anderes! Sofort!

Ich muss mich zusammenreißen, meinen Liebeskummer im Kellergeschoss meiner Seele wegsperren. Schließlich bin ich Profi. Außerdem kneift mein Reifrock.

»Liebste Millerin, alles in Ordnung?«

Luigi Pescarelli, eine runde, stark behaarte Kugel von einem Mann, kommt auf mich zugekullert. Er inszeniert heuer Die Entführung aus dem Serail. Ich war seine Wunschkandidatin für die Rolle der Konstanze. Wofür ich ihm eigentlich dankbar sein müsste. Aber wenn er mich noch einmal ‚Millerin‘ nennt, klatsche ich ihn mit der flachen Hand ungespitzt in den Bühnenboden des Großen Festspielhauses. Was weiter nicht schwer sein sollte, weil meine Rechte – aufgrund meiner Statur – das ist, was böswillige Kolleginnen gern eine ‚Männerpranke‘ nennen, und Luigi trotz seiner Kugelform mit Kleidern maximal so viel wiegt wie momentan allein meine Perücke.

»Alles bestens, du Guter«, säusle ich Luigi zu und zwinge mir ein falsches Lächeln auf die Lippen.

Wir haben eben die Kostümprobe hinter uns gebracht und das Ganze einmal mit Maske durchgesungen.

Proben mit Luigi kosten Nerven. Er schwört auf die Karteikartenmethode. Auf jeder Karte steht eine Regieanweisung – Konstanze kniet und schaut zum Himmel, Belmonte reckt die Arme in die Höhe und schaut zum Himmel, Pedrillo stürmt quer über die Bühne und schaut zum Himmel (mit dem Himmel hat er’s offenbar). Und von einer Probe zur nächsten ändert sich immer so gut wie alles. Manch einer munkelt, dass kein Konzept hinter den Karteikarten steckt und Luigi jeden Morgen vor der Probe einfach alle Karten durchmischt, und wie es fällt, so fällt’s. Morgen kniet vielleicht Pedrillo, Belmonte stürmt und ich recke die Arme nach oben. Aber im Zweifel weiß jeder von uns: zum Himmel schauen! Das kann nie falsch sein.

Jetzt kommt noch die Motivationsrede von Luigi, der fest daran glaubt, sein Team auf den gemeinsamen Erfolg einzuschwören. Alle stehen sie noch auf ihren Markierungen für den Schlussapplaus – sogar der komplette Janitscharenchor –, nur ich habe mich außerhalb des Scheinwerferlichts an eine der zwei ionischen Bühnensäulen gelehnt, die als einzige im Säulenmeer nicht aus Pappe sind.

Kein Wunder, dass ich erschöpft bin. Mal abgesehen von meinem Liebeskummer, der mich tonnenschwer niederdrückt, trage ich ein Kostüm, das mir zwar Atemfreiheit garantiert, anders ginge es ja auch gar nicht, aber überall da, wo ich nicht atme, kneift und drückt und mich einschnürt. Noch dazu thront auf meinem Kopf eine turmhohe Marge-Simpson-Rokokoperücke – nur nicht in Blau, sondern in Weiß. Ich wage zu behaupten, dass nicht einmal olympische Gewichtheber die Perücke problemlos hätten stemmen können. Das muss an den fetten Perlenschnüren im Haar liegen – dem Gewicht nach zweifelsohne aus Granit. Das kommt alles auf meine Liste, was sich bis zur Premiere noch zu ändern hat!

Bei modernen Inszenierungen weiß man ja nie. Die Entführung aus dem Serail – das kann historisch korrekt oder aber als Allegorie auf die IS-Gräuel im Nahen Osten dargestellt werden. Ich hegte anfänglich so meine Bedenken.

Bühnenbild und Kostüme sind jedoch nicht so karg wie 2010 in Barcelona oder 2012 in Zürich. Unser Ausstatter Gisbert kommt vom Film und hatte definitiv den Blockbuster Amadeus vor Augen – eine so üppig ausgestattete Oper hat es seit der Zeit des Komponisten nicht mehr gegeben. Ein echter Derwisch wird über die Bühne wirbeln, es gibt zwei Kamele, und die Sängerinnen des Chores haben alle Bauchtanzunterricht bekommen.

Ich habe mir 2013 natürlich die Aufführung in Berlin angesehen und mir vorsorglich in den Vertrag schreiben lassen, dass es keine Nacktszenen geben darf. Diese Sorge hätte ich mir sparen können.

Ich trage einen riesigen, unbiegsamen Reifrock – weshalb ich mich trotz meiner Erschöpfung nicht auf einen Stuhl setzen kann – und darüber ein Schäferinnenkleid, auf das Blumengirlanden und sogar, ja tatsächlich, Steiff-Schafe mit Knopf im Ohr aufgenäht sind. Mäh. Jetzt wünsche ich mir fast, nichts weiter als ein sehr erotisches Haremsensemble in Gold und Pink und Rot zu tragen. Wie Barbara Eden in Bezaubernde Jeannie. Nur eben in Größe 48/50.

Genau, Übergröße. Ich bin kein graziler Koloratursopran, eher schon eine Walküre. Als die Natur mir die Gabe des Singens in die Wiege legte, hatte sie wohl geplant, dass ich Wagner singen sollte, Wagner und nichts als Wagner. Aber die Natur kann mich mal. Bayreuth habe ich einen Korb gegeben. Wer sagt denn bitteschön, dass Mozart, als er die Entführung komponierte, bei Konstanze nicht an ein prachtvolles Weib mit üppigen Rundungen dachte? Schließlich hat das Wolferl seinerzeit kurz nach der Premiere seine eigene Constanze geehelicht, und die war ja auch kein Strich in der Landschaft. Nun gut, so rubenesk wie ich war sie nicht ganz, aber trotzdem auch keine Size Zero. Eben eine richtige Frau. Und kein Kleiderbügel.

»Ihr Lieben, schart euch um mich …«, ruft Luigi und breitet fast schon segnend die Arme in Richtung seiner Hauptakteure aus – zu Pascha, dessen Haremswächter, der entführten Konstanze (also mir), deren Dienerin Blondchen und natürlich zu Belmonte und Pedrillo, die heldenhaft die Mädels befreien wollen. Weil sich keiner rührt, eilt er – immer noch mit ausgebreiteten Armen – in die Bühnenmitte.

Er ruft es übrigens tatsächlich auf Deutsch, obwohl man sich in unserer internationalen Branche meistens auf Englisch oder in einem wilden Sprachmischmasch unterhält. Aber unser Haufen hier in Salzburg ist entweder Muttersprachler (die Dirigentin und so gut wie die komplette Crew) oder zweisprachig aufgewachsen (Mads und ich) oder hat jahrelange Engagements auf deutschen Bühnen hinter sich (Harry in Stuttgart, Branwen in Frankfurt, Jimmy an der Semperoper). Deutschland, das sei gesagt, ist für die Mehrheit der Opernsänger ein Sehnsuchtsland. Auf jeden Ensemblevertrag an deutschen Häusern kommen bis zu 500 Bewerbungen aus aller Welt. Wo sonst gibt es noch so viele etablierte, subventionierte Opernstätten? Und vor allem einen Repertoirebetrieb, bei dem die Sängerinnen und Sänger für eine oder mehrere Saisonen verpflichtet und nicht nach dem Stagione-Prinzip nur für eine Produktion engagiert werden?

Regisseur Luigi hat die letzten Jahre in Wien inszeniert und spricht mit dem Mund deutsch und mit den Händen italienisch. Will heißen, er gestikuliert viel. Sehr viel.

Die Entführung aus dem Serail ist die Oper für Einsteiger. Mehr so ein Musical. Mit Action-Szenen. Die ganze Handlung wird dialogisch gesprochen, und nur, wenn die Gefühle überkochen, wird gesungen. Das sitzt man locker aus, auch wenn man gegen den eigenen Willen in die Aufführung geschleppt wurde.

Worum es geht?

In der Türkei wird Mitte des 16. Jahrhunderts die hübsche Konstanze mitsamt Zofe Blondchen und Diener Pedrillo von einem lüsternen Pascha namens Bassa Selim entführt. Konstanzes Lover, der spanische Adlige Belmonte, will sie – Ehrenmann, der er ist – natürlich befreien. Während sich der stämmige Haremswächter Osmin in die kokette Zofe verguckt, wehrt Konstanze alle Annäherungen von Lüstling Bassa Selim ab, und es muss ihm zugutegehalten werden, dass er sich ihr auch nicht aufdrängt. Er ist in Liebesdingen gewissermaßen Fruktarier und verspeist nur, was ihm freiwillig in den Schoß fällt. Da ist er ganz biologisch-dynamischer Genießer. Am Ende schenkt er Konstanze, der Zofe und den beiden am Befreiungskampf gescheiterten Jungs die Freiheit, und alle sind glücklich – alle bis auf Bodyguard Osmin, der einer freudlosen Zukunft entgegenblickt, in der er schöne Frauen bewachen muss, ohne selbst eine abzukriegen. Das Wolferl hätte den Osmin mehr so als Kevin Costner konzipieren sollen, dann wär’s eventuell anders ausgegangen, und das Blondchen wär bei ihm geblieben.

»Fantastico, ihr Lieben, molto grandioso, das war schon absolut erste Sahne …«, schwärmt unser Regisseur mit dem gestenreichen Überschwang seines Herkunftslandes. »Ich hab’s im Urin, wir werden Operngeschichte schreiben, indubbiamente!«

Und dann rasselt er – vermutlich versehentlich, weil er sich in seinem Karteikartendschungel verlaufen hat – exakt dieselbe Motivationsrede herunter wie nach der gestrigen Probe.

Bestimmt hätte einer von uns Luigis Einpeitsch-Rede abgewürgt, damit wir endlich in unsere Garderoben können, aber heute dreht ServusTV im Rahmen der dreiteiligen Doku Die Entführung – Entstehung einer Festspiel-Oper einen Mitschnitt der Proben, und da will natürlich keiner von uns als Buhmann dastehen. Man kann sich ja neuerdings nicht mehr darauf verlassen, dass auf Wunsch einzelne unvorteilhafte Szenen herausgeschnitten werden.

Eine Hand legt sich auf meine Schulter. Sie gehört James O’Shay, der den Belmonte gibt und sich an mich herangeschlichen hat.

»Du siehst sehr verführerisch aus, wenn du transpirierst, darling«, flüstert er mir zu. Ich kann seinen heißen Atem an meinem Hals spüren.

James, wir nennen ihn alle Jimmy, ist Tenor und folglich ein Casanova. Ja, das ist ein Klischee, aber es hat einen Grund, warum es Stereotype gibt: Sie kommen einfach verdammt häufig vor. Jimmy – schwarze Locken, blaue Augen – gehört zu den Männern, bei denen sich die Wirkung einer doppelten Nassrasur bereits gegen Mittag verflüchtigt hat. Folglich höre ich jetzt leise Knackgeräusche, als er sich über die borstigen Bartstoppeln am Kinn streicht.

Das schweißnasse Kinn. Im Gegensatz zu mir schwitzt er jedoch nicht, weil sein Kostüm so schwer ist, sondern weil Luigi gegen Ende noch eine feurige Fechtszene in die Inszenierung eingebaut hat. Ich bin mir nicht sicher, ob Luigi die Entführung von Anfang an als Actionstück visualisiert hat, oder ob sich Jimmy – was ich eher vermute – die Fechtszene in den Vertrag schreiben lassen hat. Ich kenne ihn von früher: Er tut alles dafür, sich auf der Bühne das Hemd von der Brust reißen und seinen Sixpack zeigen zu können. Zwei Seelen schlagen, ach, in seiner Brust – seine Stimmbänder sind die eines lyrischen Tenors, aber in seinem Herzen schlummert definitiv ein Heldentenor. Okay, schiefes Bild, die Stimmbänder sitzen nicht in seiner Brust, aber Sie wissen, was ich meine. Er weiß, dass wir Frauen auf bad boys stehen, ergo verlangt er immer nach aufregenden Stunts auf der Bühne. In Stuttgart ist er vor zwei, drei Jahren in der La fanciulla del west auf einem echten Hengst auf die Bühne geritten.

»Gib dir keine Mühe mit Pauly. Sie kennt dich seit hundert Jahren und ist gegen deinen Charme immun.« Branwen Lloyd spielt das Blondchen. Sie darf das luftig-dünne Haremskostüm tragen, nach dem ich mich gerade sehne. Möglicherweise weil sie aussieht wie ein Klon von Catherine Zeta-Jones zu deren besten Zeiten? Vielleicht ist sie sogar ein Klon, denn sie kommt ebenfalls aus Wales, und wer weiß, wie die Eingeborenen sich dort fortpflanzen.

Ich weiß nicht, warum sie so darauf abhebt, dass ich Jimmy seit hundert Jahren kenne. Wir Akteure waren damals alle zusammen an der Juilliard-School in New York – bis auf den schütterhaarigen Wolfgang, der den Pascha spricht: ja genau, eine reine Sprechrolle.

Wolfgang ist ein hiesig bekannter Schauspieler, dessen Nachnamen man mir auch gesagt hat, den ich mir aber schon deshalb unter Garantie nicht merken werde, weil Schauspieler und Opernsänger zwei Parallelwelten bewohnen und sich nur gelegentlich in Crossover-Wurmlöchern begegnen. Nein, der also nicht, nur Jimmy, Branwen, Mads, Harry und ich sind stolze Juilliard-Alumni. Fünfzehn Jahre später zu viert im gleichen Stück zu singen, grenzt an ein Wunder. Statistisch gesehen ist das so wahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto, nur seltener. Aber es macht uns einander nicht automatisch sympathisch. Also, speziell jetzt im Fall von Branwen und mir.

»Schätzchen, wir kennen ihn beide seit hundert Jahren, was ich noch weiß, du aber wohl altersbedingt vergessen hast«, flöte ich, weil sie – auf den Monat genau – nur fünf Jahre jünger ist als ich, auch wenn man das ihrem faltenfreien Babypopogesicht nicht ansieht. Auf dem Plakat, mit dem die Festspiele für die Entführung werben, sieht sie aus wie meine Tochter. In Wirklichkeit ist überdeutlich, dass es Botoxgesichter und BOTOXgesichter gibt. Letzteres hat sie sich neulich kurz vor ihrem Geburtstag geschenkt, der gefürchteten Drei-Null. Welchen Ausdruck auch immer sie auf der Bühne darstellen will, sie muss alles in ihre Stimme legen, ihre Mimik gibt nichts mehr her. Ganz ehrlich, ich hätte sie nicht verpflichtet, und ich frage mich, warum Luigi es getan hat. Das Offensichtliche kann es nicht sein, denn Luigi ist stockschwul.

»Meine Kleinen, vertragt euch, sonst muss der Onkel durchgreifen«, brummt Harry Cho, der als Bass den Haremswächter Osmin singt. Mit seinen Metzgerhänden deutet er Ohrwatschen an.

Luigi steht mittlerweile fast allein in der Bühnenmitte und richtet seine Ansprache daher hauptsächlich an den Janitscharenchor und den Regieassistenten sowie den Servus-Kameramann und den Tontechniker.

Ich versetze Harry einen freundschaftlichen Stoß in die gut gepolsterten Rippen. Er ist ein Grizzly von einem Mann und eine Seele von Mensch. Ich liebe ihn wie den Bruder, den ich nie hatte. Allerdings mehr so wie den nervigen Bruder, den man am liebsten im Schlaf erstickt hätte, aber man weiß ja nie, wann man mal eine Niere braucht.

Harry kann sich unglaublich gut verkaufen. Warum zum Beispiel wurde er zum Fernseh-Interview in die Blaue Gans gebeten und nicht ich? Ich singe die Konstanze, er nur eine Nebenrolle. Daran, dass er angeblich einen IQ von 180 haben soll und erst neulich den amtierenden ukrainischen Schach-Weltmeister vernichtend geschlagen hat, kann es nicht liegen. Eher schon daran, dass er nicht nur mit einem silbernen Löffel im Mund zur Welt gekommen ist, sondern gleich mit einem ganzen Besteckkasten. Seiner Familie gehört Südkorea. Das ist natürlich überspitzt formuliert, trifft aber den Kern der Sache. Ich wette, er hat eine mehrköpfige, hochkarätige PR-Abteilung, nicht nur eine stundenweise angeheuerte, schusselige Referentin, die tapsig formulierte Pressemitteilungen verschickt, meist punktgenau nach Redaktionsschluss. Ich muss mit meiner Agentin dringend über diese Idiotin reden – sie soll die PR-Referentin feuern und durch jemand Professionelleren ersetzen, beispielsweise einen Siebtklässler.

»Und? Was geht ab?«, fragt Harry – eigentlich flüsternd, aber bei einem Sprechorgan wie dem seinen liegt leise ganz nah am dreistelligen Dezibelbereich.

Luigi guckt böse zu uns herüber.

Nur dieser Schauspieler und Pedrillo alias Mads Staun halten noch die Stellung. Damals, vor fünfzehn Jahren an der Akademie, hätte ich Mads vernaschen sollen, nicht Jimmy. Er ist einer der ganz wenigen Tenöre mit mehr als nur einer Gehirnzelle. Und er singt nicht nur göttlich, sondern kann auch extrem gut schauspielern. Das alte Vorurteil, in der Oper würde der Tenor im letzten Akt niedergestochen, röchle daraufhin erbärmlich und schneide die Grimassen eines qualvoll Sterbenden, nur um dann noch satte zehn Minuten lang zu singen, bis er wirklich tot ist, trifft auf Mads nicht zu. Bei ihm weiß man immer, ob er noch singt oder schon stirbt. Aber ich stehe nun mal nicht auf blonde Wikinger.

Mads ist definitiv der Normalste von uns. Verheiratet, zwei Kinder. Nimmt nur Engagements auf dem europäischen Festland an, damit er immer schnell wieder in Dänemark bei seiner Familie ist. Wenn bei uns anderen die Künstlernerven blank liegen und wir uns gegenseitig in die Waden beißen, grinst er nur gelassen. Und wenn uns seine Gelassenheit auf die Nerven geht und wir uns zusammenrotten und unisono in seine Waden verbeißen wollen, prallen wir an ihm ab, als würde er einen unsichtbaren Ironman-Schutzanzug aus undurchdringlicher Freundlichkeit tragen. Dass ein Opernsänger so normal ist, ist im Grunde schon wieder nicht normal.

»Ihr Wunderbaren, es ist fast vollbracht«, ruft Luigi, der bei den letzten roten Motivationskarteikarten angekommen ist. Die Regiekarteikarten sind blau. Er hat auch noch gelbe im Sortiment, aber ich habe keine Ahnung, wofür die sind. »Morgen noch die Generalprobe, da feilen wir ein klitzekleines bisschen an der Boot-Szene und am Liebes-Quartett, aber ich bin zuversichtlich, moltissimo fiducioso, dass wir die Premiere nach dem Ruhetag wuppen werden! Und zwar sowas von! Jawohl!«

Applaus brandet auf, aus dem Chor natürlich.

Luigi schaut in meine Richtung. Als ob ich die Meckerliese vom Dienst wäre, die ihm diesen Moment kaputtmachen könnte.

Ich überlege, ob ich hier vor allen an diesem Unding von Kostüm und der Perücke herummäkeln soll. So wie jetzt kann ich unmöglich singen. Aber ich will auch nicht als schwierig gelten. Es gibt zu viele großartige Sängerinnen – viele von ihnen jünger und, ja, nach gängigen Maßstäben schöner als ich. Wobei ich natürlich einzigartig bin, gerade in der Rolle der Konstanze, die fast schon mein Markenzeichen ist, seit ich vor zwei Jahren in Paris für eine erkrankte Kollegin einsprang und triumphal brillierte. Ich bin eine herausragende Konstanze. In aller Bescheidenheit. Man sagt mir nach, meine Stimme sei nicht nur klar und kräftig, es läge auch eine besondere Schwingung darin, eine emotionale Frequenz, eine Farbe. Rot wie die Liebe. Letzteres sagt man nicht, das bilde ich mir ein. Weil Rot meine Lieblingsfarbe ist.

Leland Perkins, der ebenso greise wie geniale New Yorker Opernkritiker, schrieb einmal, er habe in der Rolle der Konstanze schon die größten Sopranistinnen aller Zeiten gehört, aber ich würde die Klarheit der Callas, den Zauber der Schwarzkopf und die jugendliche Unschuld einer Kiri te Kanawa bei weitem übertreffen. Gut, Perkins ist älter als Gott und somit vermutlich taub, und ich darf mir höchstwahrscheinlich nicht allzu viel darauf einbilden, aber ich habe es schwarz auf weiß, und es stand in der New York Times! Und den Artikel, in Folie eingeschweißt, trage ich in meinem Geldbeutel immer bei mir.

Irgendwann muss man sich einfach sagen, dass man es auch verdient, im Raum zu sein, wenn man es erst einmal dorthin geschafft hat. Zur Diva macht man sich selbst.

Das muss ich allerdings erst noch üben – mein Durchbruch ist ja quasi noch ganz neu.

Folglich räuspere ich mich, vorsichtig, um die Stimmbänder nicht zu schädigen, und erkläre dezidiert: »An meinem Kostüm muss aber noch gearbeitet werden. Der Reifrock kneift. Und die Perücke ist zu schwer. Ich kann entweder Gewichte heben oder singen, aber nicht beides gleichzeitig.«

Ich schaffe es nicht, Luigi dabei in die Augen zu schauen. Das hat aber nichts mit plötzlich einsetzenden moralischen Bedenken ob meines kapriziösen Diventums zu tun – was wahr ist, muss wahr bleiben, und ich verlange ja nichts Ungebührliches –, sondern ausschließlich damit, dass Luigi ein Glasauge hat und ich, wie bei Peter Falk in Columbo, nie weiß, welches das echte Auge ist. Deshalb flackert der eigene Blick hin und her, und das ist natürlich total peinlich.

Gisbert, der in Personalunion die Kostüme und das Bühnenbild entworfen hat, kommt auf die Bühne gelaufen. »Herrje, die Perücke ist dir zu schwer?«

Na toll, dir. Die Perücke als Fishermen’s Friend – ist sie zu schwer, bist du zu schwach. Pö!

Gisbert entfernt mit raschem Griff eine Reihe Perlen von der Perücke und eine Rosengirlande vom Reifrock. Gesamtgewicht: schätzungsweise hundert Gramm. Die restliche Tonne trage ich immer noch am Leib.

»Besser, du Liebe?« Er strahlt.

»Nein, du Lieber.« Möglich, dass dabei kleine Rauchwölkchen aus meinen Ohren steigen.

Gisbert fummelt weiter, ich köchle weiter. Schließlich sagt er: »Gisbert holt mal rasch einen Bolzenschneider«, und läuft hinter die Kulissen.

Luigi winkt rasch den Chor von der Bühne, als ob er Angst hätte, dass ich gleich wie ein Vulkan eruptieren könnte. Das ServusTV-Team folgt den Chorsängern.

Branwen folgt ihrerseits der Kamera – wozu Schönheitsoperationen, wenn das Ergebnis nicht auf Zelluloid gebannt respektive digital gespeichert wird? Luigi bildet den Abschluss und wirft mir zum Abschied Kusshände zu.

Harry und Mads klatschen sich ab, was sie nach jeder gelungenen Probe tun, und Jimmy schaut auf dem Display seines Handys nach, ob sich ihm irgendein Groupie für ein rasches Nümmerchen zwischendurch zur Verfügung stellt. Letzteres weiß ich natürlich nicht, ich vermute es nur. Aber ich kenne meinen Pappenheimer.

In diesem Augenblick komme ich mir sehr blöd vor und könnte sie ausnahmslos alle umbringen.

Was ich nicht ahne: Von denen, die sich in diesem Moment auf der Bühne befinden, lebe am Ende der Festspielsaison nur noch ich …

do-re-mi-fa-so-la-ti-tot!

Salzburg im Sommer, das ist das pulsierende Leben hoch zehn. Sommer, Sonne, Festspielzeit!

In diesen Tagen ist Salzburg wie ein Gesamtkunstwerk – ob man am Alten Markt in der Innenstadt seine heiße Schokolade mit Schlag trinkt oder auf der Terrasse vor dem Museum der Moderne oben auf dem Mönchsberg seinen Kopf in die Sonne hält, die Seele baumeln lässt, das einzigartige Panorama genießt und seine heiße Schokolade mit Schlag trinkt, man hat das Gefühl, angekommen zu sein. Vielleicht nicht im Paradies, aber definitiv an einem Ort, der ihm sehr nahe kommt.

Wir lernen, ich bin ein Schokoladenjunkie.

Und dass man, wenn man eine gefeierte Opernsängerin ist, im Tomaselli oder im m32 immer einen Tisch bekommt, auch ohne Reservierung. Wobei gefeierte Diven sich natürlich nur unters Krethi-und-Plethi-Volk mischen, wenn sie einen Pressetermin vor Ort haben. Oder wenn sie erkannt werden wollen. So wie ich heute. Weil ich in meinem Zustand das Bad in der Menge brauche.

Darum gehe ich zu Fuß nach Hause. Nicht den direkten, kurzen Weg, sondern einmal quer durch die Innenstadt. Natürlich nicht durch die Getreidegasse, durch die sich die gewaltige Masse Mensch wie ein einziger, großer Organismus schiebt – ich bin ja nicht von allen guten Geistern verlassen, nur von meinem Selbstbewusstsein als Frau. Nein, quasi hintenherum.

Die älteren Herrschaften, die mir im Vorübergehen ehrfürchtig »Madame, vous êtes vraiment extraordinaire!« zuraunen, tun meiner geschundenen Seele gut. Wenn mich schon der Mann, den ich liebe, nicht zurückliebt, dann liebt mich doch wenigstens die Welt. Und wenn nicht die Welt, dann doch Salzburg. Zumindest Teile von Salzburg. Die opernbegeisterten Teile.

Ich seufze.

Natürlich wimmelt es um diese Zeit vor Menschen, man kommt nur im Schneckentemposlalom voran. Stadtbesichtigungsgruppen, Pflasterartisten, Apropos-Straßenverkäufer, Pferdedroschken, Luftballonmänner – das ganze Panoptikum des Salzburger Sommers.

Der Lärmpegel, den diese plaudernden, lachenden, Selfie-schießenden Horden zuwege bringen, ist erstaunlich. Selbst die Luft vibriert. Momentan vibriert sie allerdings nicht nur, sie flirrt buchstäblich. Und zwar vor Hitze. Auf Schnürlregen hatte ich mich in Salzburg eingestellt, auf Tropenhitze nicht. Ergo: Ich transpiriere.

Die Fahnen vor dem Großen Festspielhaus hängen schlapp in der Sonne. Salzburg war vermutlich noch nie so tropisch. Das muss die Klimakatastrophe sein. Oder die Wechseljahre setzen bei mir ein. Beide Aussichten sind gleichermaßen ätzend.

Mein leuchtend orangefarbenes Jean-Paul-Gaultier-Plissee-Minikleid – genau, trotz üppiger Rundungen ein Minikleid, no body shame! – klebt an meiner Haut. Bestimmt sieht man Schweißflecken. Die Kleiderwahl war definitiv eine Fehlentscheidung. Nicht die Einzige. Ich hätte mich von Yves, meinem Mann fürs Grobe, in der klimatisierten Limousine abholen und zu unserer Wohnung bringen lassen sollen. Aber ich suchte ja den Trost der Massen. Doch der hält sich in Grenzen – wer sich nicht ganz aufs Luftzufächeln konzentriert, wischt sich gerade den Schweiß von der Stirn.

Wiewohl ich das Gefühl habe, dass mir jemand folgt. Ein Autogrammjäger? Ein Paparazzo? Aber immer, wenn ich mich umdrehe, sehe ich nur harmlose Touristenhorden.

»Brava, brava!«, ruft es auf Höhe des Residenzplatzes von links aus einer Gruppe heraus.

Endlich! Ich nicke huldvoll. Das tut meinem wunden Herzen gut. Ein Lächeln lässt sich aber trotzdem nicht auf meine Lippen zwingen. Und ich bleibe auch nicht stehen, um zu sehen, wer mir da verbal huldigt. Nicht in meinem Zustand.

Zügig schreite ich – einen Bogen über den Mozartplatz schlagend – in Richtung Salzach. Ich will über den Mozartsteg und dann den Giselakai zurück bis zu der blassrosa Villa am Elisabethkai, in der ich für die Zeit meines Aufenthalts in Salzburg residiere.

Meine Agentin Marie-Luise Bröckinger, genannt Bröcki, hat zusätzlich zu einer exorbitant hohen Auftrittsgage noch diese Wohnung mit Blick auf die Salzach ausgehandelt, nur ein paar Meter vom Makartsteg entfernt. Gute Frau, die Bröcki. Ich liebe sie. Wir teilen uns zudem eine gemeinsame Sucht – auch die Bröcki ist Schokoholikerin.

Ah, da passiert es wieder. »Ein Autogramm, bitte?« Ein holder Knabe mit lockigem Haar. Er hat noch ein ledergebundenes Autogrammheft, wie süß ist das denn? Natürlich kalligraphiere ich meinen Namen besonders schön hinein. Die Wirkung wird auch nur ganz leicht durch den Schweißfleck gemindert, den meine Hand hinterlässt. Der Junge bedankt sich artig und läuft zurück zu seinen Eltern.

Durch London oder Hamburg könnte ich unerkannt flanieren, in Salzburg werde ich natürlich erkannt. Nicht nur wegen meiner knalligen Outfits, auch weil man eine gefeierte Sängerin hier zu schätzen weiß. Mein Lebenstraum hat sich erfüllt. Ich sollte glücklich sein. Aber schon in dem Moment, als Gott aus Adams Rippe die erste Frau knetete, war deren Schicksal besiegelt: Die Rippe sehnt sich danach, wieder mit einem breiten, männlichen Brustkorb vereint zu sein. Den Brustkorb schert das nicht weiter. Es gibt ja viele Rippen auf dieser Welt – und so ein Brustkorb passt sich jede gern mal probeweise an.

Männer!

Ich knurre.

Radames, jetzt wieder der einzige Mann in meinem Leben, was ihn ungeheuer freut, schaut fragend zu mir auf.

Er ist ein Boston Terrier. Ein Umstand, der nicht gerade für gefälliges Aussehen steht. Die meisten Menschen, die ihn zum ersten Mal sehen, halten ihn für eine Ratte. Eine mutierte, gefleckte Riesenratte. Für mich ist er schön – Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Mein schnuffiger Radames, benannt nach dem Held aus Aida, stammt aus einer der ältesten Züchtungen von Boston Terriern überhaupt. Er kommt nämlich aus Boston und ist ein Nachfahre von ‚Judge‘, dem allerersten seiner Art. Ursprünglich hätte ich einen anderen Hund aus dem Wurf bekommen sollen, eine süße kleine Hündin, aber Radames, der schon als Welpe charakterlich sehr, sagen wir mal, speziell war, tat mir leid. Niemand wollte ihn haben. Wie konnte ich da nein zu ihm sagen?

»Alles gut«, gurre ich mit meiner beruhigendsten Frauchen-Stimme, und er zieht weiter. Wir sind erst wenige Tage in Salzburg, aber er hat bereits einen Lieblingsbaum, den er jetzt ausgiebig gießen will. Während ich sein rundliches Hinterteil betrachte, das gut drei Meter vor mir – es ist eine lange Leine – herwackelt, wahnsinnig wackelt, wie eine Mischung aus türkischem Bauchtänzer und Bollywoodballerino, wird mir erneut überdeutlich bewusst, dass ich nun ganz allein auf der Welt bin. Selbstmitleid kommt gern in Schüben.

Tränen steigen hinter den dunklen Gläsern meiner Sonnenbrille hoch. Es gibt nur mich. Und Radames. Und Bröcki. Und Yves, den verkrachten Countertenor, den ich als Mädchen für alles eingestellt habe. Also im Grunde nur mich.

Ich seufze wieder.

An einem Tag wie heute – so kurz vor einem der wichtigsten Auftritte meines Lebens – sollte ich nicht über private Kümmernisse nachdenken müssen. Das ist auch seine Schuld, räsoniere ich. Wenn ich bei der Premiere nicht wie üblich 110 Prozent geben kann, weil ich innerlich tot bin, dann ist das allein seine Schuld!

Dabei hätte ich es wissen müssen. Ein Tenor. Niemals mit einem Tenor! Das ist schlimmer als mit einem Dirigenten. Mit einem Bariton, okay. Mit einem Bass, nun gut. Aber niemals mit einem Tenor! Er war ja nicht mein erster. Nicht mein erster Mann und auch nicht mein erster Tenor. Aber mit vielen Männern zu schlafen, macht einen ebenso wenig zur Expertin in männlicher Psyche, wie man durch übermäßigen Alkoholkonsum zur Weinkennerin wird. Man wird nur Trinkerin. Und ich fühle mich, als hätte ich einen Kater. Einen enorm bösen Kater. Nie wieder, schwöre ich mir. Ob ich damit Männer im Allgemeinen oder nur Tenöre im Besonderen meine, hätte ich in diesem Moment selbst nicht zu sagen vermocht.

»Miss Miller, we are your number one fans! You’re simply the best!«, ruft ein älterer Herr aus einem goldenen Mercedes Cabrio. Seine grauhaarige Begleiterin schießt rasch ein Foto von mir.

Stur lächeln und winken. Wie die Pinguine aus Madagaskar. Und immer in Bewegung bleiben. Wenn du als Promi stehen bleibst, stürzen sie sich auf dich wie fleischfressende Bakterien und nagen dich bis auf die Knochen blank.

Ich stöhne in mich hinein. Dafür quält man sich also jahrelang – um eine gefeierte Diva zu werden, die pathetisch die Gelegenheit auskosten muss, auf der Straße erkannt und gelobpreist zu werden, weil sie durch ihren Job jede Chance auf ein konventionelles Familienglück verloren hat. Im Grunde führe ich das Leben einer Nonne, nur mit mehr Sex.

Und wie lange wird das noch so weitergehen? Primadonnen haben ein Haltbarkeitsdatum. Stimmlich. Und auch sonst. Erst heute Morgen dachte ich beim Blick in den Spiegel, dass mein Bindegewebe länger schläft als ich. Schlummernd hingen die Backen an meinen Wangenknochen. Lange wird es nicht mehr dauern, bis die Schwerkraft siegt. Und wer will mich dann noch in der Rolle einer jugendlichen Kurtisane sehen, die von der Schwindsucht dahingerafft wird? Okay, blödes Beispiel. Für La Traviata bin ich noch nie verpflichtet worden – da müsste man das Libretto vorher auf Adipositas umschreiben.