Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Haymon Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Venedig sehen und erben? Krimödien-Queen goes Gondoliere: eine kunterbunte Gondeltour durch die schwimmende Stadt! Ich bin dann mal weg … Astrid muss weg von daheim! Sie findet heraus, dass ihr Partner sie betrügt, und will ihren Herzschmerz in Venedig kurieren, einem Sehnsuchtsort ihrer Bucketlist. Nichts lenkt besser von einer traumatischen Trennung ab, als die wunderschöne Serenissima. Denkt Astrid. Aber: Statt romantischem Dolce Vita und köstlichem Vino findet sie in der Stadt der Gondeln und Kanäle vor allem Hitze. Und Leichen. Jede Menge Leichen. Denn die "Familie" ihres Gastgebers Cesare handelt mit weit mehr als nur mit Dogenköpfen aus Gips. Astrid gerät unversehens in mafiöse Verstrickungen. Entführungsversuche, Verfolgungsjagden in Motorbooten, Schläger und Schmuggler – immerhin wird Astrid dadurch von ihren privaten Kümmernissen abgelenkt. Aber wird sie diese ungeplanten Abenteuer auch überleben? La Serenissima, die Stadt der Träume O sole mio und beschauliche Gondelfahrten: Verträumter und romantischer als Venedig ist kaum eine italienische Stadt. Idyllisch scheint eine Tour durch die schmalen Kanäle, vorbei an prunkvoll verzierten Pallazzi. Die Gondolieri versprühen das Flair von Bella Italia, während sie durch die Gewässer von Venedig steuern. Seit jeher dienen San Marco, Dogenpalast, Seufzer- und Rialtobrücke aber nicht nur als Kulisse für so manchen Heiratsantrag, sondern auch als perfekter Schauplatz für Verbrechen und Mord – eine perfekte Spielwiese für Tatjana Kruse, die Königin der Krimödie, um sich auszutoben! Die Kruse in Venedig Tatjana Kruse trägt ausschließlich Schwarz, aber nicht etwa deshalb, weil sie – passend zu den Venediger Gondeln – Trauer trägt, sondern, weil schwarz am besten mit ihrem Humor korrespondiert. Mit einer treffsicheren Pointen-Quote strapaziert sie in ihren Krimis gekonnt die Lachmuskeln der Leser*innen. Ihr neuer Streich ist wie ein köstliches italienisches Gelato: ein fröhliches Wechselspiel zwischen eiskalt und zuckersüß – und schon nach dem ersten Löffel absolut suchtgefährlich. Verlag und Autorin sind sich der Tatsache bewusst, dass die Hauptwasserstraße in Venedig Canal Grande heißt. Astrid Vollrath weiß das eigentlich auch. Eigentlich …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 216

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

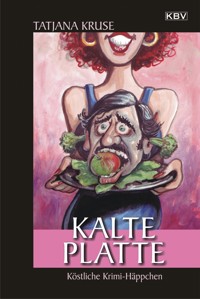

Tatjana Kruse

Tagebuch einer Wasserleiche aus dem Canale Grande

Eine Venedig-Krimödie

CESARE

Ich weiß, was Sie denken, und Sie haben recht: Man hätte in meiner Situation auch ganz anders reagieren können.

Souveräner. Abgeklärter.

Einfach erwachsener.

Nicht wie eine Speedy-Gonzales-Rennmaus auf Meth.

Mehr wie eine Astrid Vollrath.

Wer, um alles in der Welt, ist Astrid Vollrath, fragen Sie?

Sie ahnen es: Ich bin das.

Das heißt, ich war es. Damals, vor einer Woche. Als ich noch an das Gute glaubte und das Böse für böse hielt.

Ohne Grauzonen.

Aber von Anfang an …

Tag eins

Der Tag der toten Keramikente

Nichts tröstet die verwundete Seele besser als Tomatensuppe.

Kennen Sie, oder?

Kalte Tomatensuppe. In einem Glas. Mit Eiswürfeln. Und einem Spritzer Tabasco. Oder zweien. Und mit Wodka. Gegebenenfalls viel Wodka.

Kurzum, eine Bloody Mary. Ich trinke auf ex.

Also, ich versuche es, gerate aber mittig ins Stocken. Vormittagstrinken ist Übungssache, und Übung habe ich darin nicht. Weder im Vormittags- noch im Nachmittags- oder Abendtrinken. Eigentlich vertrage ich nämlich gar keinen Alkohol.

Ich rülpse.

Es ist ein befreiendes Rülpsen. Als ob ich mir damit nicht nur die Luft aus dem Magen, sondern auch den Frust aus dem Herzen rülpsen würde.

„More?“

Die Amerikanerin auf dem Sitz gegenüber schüttelt einladend ihre Thermoskanne. Eine riesige, grün-blaukarierte Thermoskanne. Stämmig wie ein Männerbein in einer Golfhose. Fasst bestimmt eineinhalb Liter.

Mein wievieltes Glas war das jetzt?

Ich schaue kurz zu den anderen Mitreisenden. Was sollen die nur von mir denken? Eigentlich armselig, wenn es einen mit fast vierzig immer noch kümmert, was andere von einem halten. Außerdem sind die meisten ohnehin viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, und was mit dir ist, interessiert sie nicht die Bohne.

Hier, im Sechserabteil des Eurocity, sind sie allerdings interessiert. Und wie! Ausnahmslos alle schauen zu mir und nicken mir auffordernd zu. Ich strecke der Amerikanerin meinen halbleeren Trinkbecher entgegen.

„Yes, please.“

An ihrer Stelle hätte ich nicht geteilt. Ich bin ja aber auch Einzelkind und teile prinzipiell gar nichts. Aus genau diesem Grund sitze ich jetzt hier wie das heulende Elend. Die Amerikanerin dagegen stammt aus einer Familie mit sieben Kindern. Südstaaten. Reich nach New York verheiratet. Apartment mit Blick auf den Central Park und Wochenendhaus in den Hamptons. Gladys Meir heißt sie. Seit sie Witwe ist, kinder- und schoßtierlos, macht sie jedes Jahr die Grand Tour nach Europa. Hat sie uns, kurz nach der Abfahrt, alles schon erzählt. Auf Englisch.

Der Greis neben mir meinte zu Anfang zwar: „Non parlo inglese“, aber das hat Gladys nicht vom Erzählen abgehalten. Und schon bei Rosenheim fragte sie mich plötzlich: „Is the smeared make-up accidental or did you cry?“

„Äh … what?“

„Sie will wissen, ob Sie geweint haben. Ihr Mascara schliert“, übersetzte die Frau mit der strengen Zopffrisur direkt neben mir. Unnötigerweise, aber gut gemeint. Mein Englisch ist sehr gut, mich überraschte nur der Umstand, dass Gladys eine so persönliche Frage stellte.

Die Zopffrau fuhr fort: „Absichtlich sehen Sie gewiss nicht so aus. Oder doch?“ Leiser Zweifel in ihrer Stimme. Sie ist etwas älter als ich und traut den Nachgeborenen offenbar schlimmste Make-up-Sünden zu.

Ich stützte mich auf den Armlehnen ab und drückte mich hoch, bis ich mich in der Spiegelleiste über den Sitzen auf der anderen Seite sehen konnte. Herrschaftszeiten! Ich sah aus wie die Mitglieder der legendären Rock-Band „Kiss“: totenbleich weiß grundiert, fette schwarze Schlieren um die Augen, Haare wild nach allen Seiten abstehend.

Schwer ließ ich mich zurück auf den Sitz fallen, zog eins der vielen durchgefeuchteten Zellstofftaschentücher aus meiner Handtasche, die innen schon ganz klamm ist, und wischte mir damit übers Gesicht.

„So machen Sie’s nur schlimmer“, konstatierte die extrem aufgestylte junge Frau am Fenster, Typ InstagramInfluencerin. Ich rechne es ihr hoch an, dass sie mich in meinem Zustand nicht abfotografiert und online stellt. Bislang hatte sie noch nichts gesagt, aber so ein eklatantes Schminkvergehen konnte sie offenbar nicht unkommentiert lassen.

Tja, und da ist es dann aus mir herausgeflossen. Die ganze verdammte Geschichte. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Wie der Evangelist so treffend formulierte.

Dass ich Buchhalterin bin. Mich mit einem Studienkollegen gleich nach dem Abschluss selbständig gemacht habe. Gefühle für ihn entwickelte. Mit ihm zusammengezogen bin. Viele Jahre glücklich und erfolgreich verpaart und verbuchhaltert war. Viel auf Reisen zu unseren Klienten – von Augsburg bis Ingolstadt, von Regensburg bis Nürnberg.

„Und heute Morgen …“ Schnief, schnief. „… auf dem Weg zu einem Klienten in Passau, mit meinem Carry-onKoffer, weil ich über Nacht bleiben wollte, also, ich bin auf dem Weg zum Bahnhof, und ich gehe immer zu früh los, immer, weil nichts schlimmer und dem Kunden gegenüber respektloser ist als Unpünktlichkeit, und weil man einen Puffer braucht, wenn man mit der Bahn fährt. Und da merke ich, dass ich einen wichtigen Ordner vergessen habe, und ich gehe zurück und denke noch, wieso steht das Rad von Hagen da im Hausflur, der müsste doch schon auf dem Weg ins Büro sein? Und wie ich die Wohnungstür aufschließe, höre ich ihn schon brünftig röhren, was er beim Sex immer macht, und ich gehe ins Schlafzimmer, und …“ Schnief, röchel. „… und da poppt er die Müllerin. Gabi Müller. Unsere Nachbarin. Aus dem zweiten Stock. Hat beruflich nichts mit Mehl zu tun, sondern ist Frisöse.“ Schnief, rotz. „Und weil die beiden gerade mit ihren Orgasmen beschäftigt sind, bemerken sie mich nicht. Aber auf dem Nachttisch steht der Sektkühler, den wir zur Housewarmingparty von Freunden geschenkt bekommen haben. Mit Champagner gefüllt. Echtem Champagner! Der war Hagen immer zu teuer. Wohl nur für mich zu teuer. Und an dem Kühler lehnt eine Karte. Happy Zweijähriges, Schatzibär!“ Ich meine, keine Luft mehr zu bekommen.

„Zweijähriges! Die vögeln seit zwei Jahren hinter meinem Rücken, während ich Quittungen sortiere und Formblätter ausfülle.“ Schnief, rotz, röchel.

Es flutet aus mir heraus wie ein Tsunami. Eine unaufhaltsame Welle, die zwar nicht alles mitreißt, aber alles ausplaudert. Dabei bin ich sonst eher zugeknöpft und zurückhaltend.

„Ich schaue mich um und sehe diese grottenhässliche Keramikente, die uns seine Mutter zum Einzug geschenkt hat und die offenbar zwei Jahre lang die beiden beim Begattungsakt beobachtet hat, ohne mir gegenüber auch nur ein einziges Mal quak zu machen … also packe ich die Ente und schleudere sie mit Schmackes gegen die Wand, und sie trifft volle Kanne auf die Leuchte über der Kopfseite des Bettes, und Lampe und Ente zerbersten in eine Million Minischerben, die auf das Bett rieseln wie Sternschnuppen. Nicht nur auf das Bett, auch auf die wilden Locken von Gabi, die aufkreischt und sie sich mit beiden Händen aus den Haaren streicht, als wäre es eine Invasion von Insekten.

‚Scheiße!‘, grölt Hagen. Mehr genervt als entsetzt. Ich weiß ja, wie sehr er es hasst, kurz vor dem Finale aus seiner Konzentration gerissen zu werden.

Kurzum: Geschrei und Tohuwabohu. So viel Action hat es in diesem Schlafzimmer noch nie gegeben. Nicht mit mir und gesichert auch nicht mit Gabi. Hagen ist in der Horizontalen einfach kein Action-Held. In diesem Moment passiert etwas in mir. Als ob sich ein Schalter umlegt. Ich drehe mich einfach nur um und gehe. Wie auf Automatik. Ich gehe und gehe und gehe, und wie ich an den Hauptbahnhof komme, sehe ich, dass da der Eurocity nach Venedig steht, und ich kaufe mir spontan – ich bin sonst nie-nie-nie spontan – auf der Bahn-App meines Handys ein Ticket und steige ein. Zack. Und jetzt sitze ich hier.“

Noch verschmierter denn je, weil ich beim Erzählen wieder in Tränen ausgebrochen war.

Das Einzige, was mich in diesem Moment tröstete, ist der Umstand, dass ich mir zumindest nie Hagens Namen in meine verlängerte Rückseite habe tätowieren lassen. Sonst hätte ich jetzt vermutlich auf dem Zugklo versucht, mir mit einer Nagelschere die Pobacke zu amputieren.

Gladys tätschelte mir das Knie. Weil das alles auf Deutsch aus mir herausgesprudelt war, ging ich mal schwer davon aus, dass sie nichts verstanden hatte. Aber wenn sich eine Mitfrau so dermaßen in Wasser auflöste, dann konnte das international nur eins bedeuten.

„Männer!“, fauchte der hagere Asiate. Fenstersitz, auf meiner Seite. Er fauchte es mit starkem bayrischem Akzent. Wir nickten alle. Auch der Lächelgreis, der zwar eindeutig keine Ahnung hatte, worum es ging, aber wir sechs im Abteil waren nun eine verschworene Gemeinschaft: eine Beichtende und fünf Beichtväter und -mütter.

Das war der Moment gewesen, in dem Gladys ihre Thermoskanne gezückt hatte.

Ich stecke mein – vom Hersteller so nicht gedachtes – Feuchttuch wieder weg, ist eh egal, wie ich aussehe, und nippe an der frisch aufgefüllten Bloody Mary.

Wenn ich mal groß bin, will ich auch so reisen wie diese Gladys: mit Stil, mit Selbstvertrauen und immer mit etwas Prickelndem in der Thermoskanne. Solo die Welt erobern! Sie als Witwe. Ich als Verlassene. Damn the torpedoes, full speed ahead.

Ich schluchze wieder auf, verschlucke mich, schluchze noch mehr, wische mir mit dem Handrücken die Tränen aus den Augen. Was die Schlierenlage offenbar nicht verbessert.

„Here, this will help“, sagt die Influencerin und reicht mir eine Packung Mizellen-Reinigungstücher. Feuchtigkeitsspendend und mit Aloe vera.

Die Zopffrau neben mir zieht einen Schminkspiegel aus ihrer Tasche und hält ihn mir vors Gesicht.

„Sie sind alle so nett zu mir!“, jaule ich. Gerührt, nicht geschüttelt. Anders als ein Bond-Martini.

Eine Schaffnerin öffnet die Abteiltür. Als sie mich heulendes Elend und die besorgt dreinschauenden Mitreisenden sieht, will sie keine Tickets sehen, sondern fragt nur: „Kann ich helfen?“

„Ihr Mann hat sie betrogen. Heute Morgen. Mit der Nachbarin“, bringt die Zopffrau die Schaffnerin auf den aktuellen Wissensstand.

Die Zugbegleiterin stemmt die Hände auf die Hüften.

„Männer. Alles Schweine!“ Sie stößt noch ein lautstarkes „Ha!“ aus, in dem ein wissendes been there, done that, got a photo mitschwingt, dann schließt sie die Abteiltür und geht weiter.

Der greise Italiener nickt. Er hat so ein menschenfreundliches Dauerlächeln. Ob er Priester ist?

Ich ziehe gleich eine ganze Handvoll Reinigungstücher aus der Packung und wische mir damit die Schminke vollständig vom Gesicht. Zuletzt war ich etwa mit elf gänzlich ohne Make-up in der Öffentlichkeit unterwegs. Selbst sonntags auf dem Weg zum Bäcker lege ich zumindest immer Mascara und etwas Lipgloss auf.

„Es tut mir leid, dass ich Ihnen die Reise vermiese“, flüstere ich und traue mich gar nicht, die anderen anzusehen. Ich mach sonst nie Szenen in der Öffentlichkeit. Mein herausragendstes Merkmal ist meine Unauffälligkeit. Normalerweise werde ich immer eins mit der Tapete. Wie, die war auch da? ist eine ganz übliche Reaktion anderer nach Veranstaltungen, an denen ich wie ein Mauerblümchen teilgenommen hatte. Wenn über mich gesprochen wird.

„Nonsense!“, ruft Gladys.

Ein bisschen habe ich sie im Verdacht, dass sie doch etwas Deutsch versteht.

„This is a new start for you. The world is your oyster again! Seize the day!“, jubiliert Gladys in typisch US-amerikanischer Go-for-it-Mentalität.

Ich starre auf den Abteilboden, der auch schon mal bessere Zeiten gesehen hat.

„Sie sagt, dass so eine Trennung auch ein Neubeginn sein kann. Die Welt steht Ihnen jetzt wieder offen. Wie eine Auster. Und Sie sollen die Gelegenheit beim Schopf packen“, übersetzt die Zopffrau.

Ich wette, sie ist Lehrerin. Dieses Bedürfnis, alles erklären zu müssen, hat bestimmt berufsbedingte Ursachen.

„Es lief ja schon länger nicht mehr rund“, fange ich an.

„Eine Steuerkanzlei aufzubauen, ist viel Arbeit. Da gerät man schonmal in gewisse Routinen. Spricht auch abends nur noch über Brenzliges aus dem Büro.“ Nicht gerade das ideale Vorspiel für eine befriedigende horizontale Bindungsgymnastik. Wann haben Hagen und ich zum letzten Mal miteinander geschlafen? Es fällt mir nicht mehr ein.

„Zu einem Ehebruch gehören immer drei“, nehme ich ihn jetzt in Schutz, obwohl mir überhaupt niemand widersprochen hat. „Ein unbefriedigter Mann, eine Frau, die ihn trösten will, und eine Partnerin, die …“

„Don’t defend him!“, ereifert sich die Influencerin mit der vehementen Entweder-Oder-Einstellung der Jugend.

„If he doesn’t make you happy, he doesn’t deserve you!“

„Wenn er Sie nicht glücklich macht, hat er Sie nicht verdient“, übersetzt die Zopffrau.

Aber es gibt Grauzonen. Ich bin an Hagens außerpartnerschaftlicher Satisfaktionssuche nicht ganz unschuldig. Die Frage ist nur: Will ich drüber reden, ihm noch eine Chance geben? Oder ist das Fremdpoppen ein Dealbreaker? Das Aus für unsere Partnerschaft? Und könnte es uns gelingen, trotz Beziehungsstress die Kanzlei weiter gemeinsam am Laufen zu halten? Falls nicht, muss ich mir keine Sorgen machen: Gute Buchhalterinnen finden immer einen Job. Aber finden Frauen um die vierzig noch einen Mann? Ich wollte immer eine Familie gründen, aber mittlerweile tickt die Uhr. Sie tickt laut. Sind die guten Kerle, die sesshaft werden wollen, in meinem Alter nicht schon alle längst glückliche Familienväter?

Ich schaue aus dem Fenster. Wir haben schon die Grenze passiert. Berge, wohin das Auge reicht. Ohne die anderen würde mich jetzt das Grauen packen: Was habe ich getan? Spontan alles hingeschmissen? Das bin doch nicht ich! Zehn zu eins, dass ich an der nächsten Station ausgestiegen wäre. Allerspätestens in Innsbruck.

Ich muss wohl ziemlich deprimiert aus der Wäsche gucken, denn der bayrische Asiate beugt sich zu mir, tätschelt mir väterlich das rechte Knie und raunt mit KarlValentin-Stimme: „Na, na, na, es wird schon alles wieder gut. Ein paar Tage in der Fremde werden Ihnen guttun. Und wenn Sie sich rarmachen, dann merkt er auch, was er an Ihnen hat.“

Unwillkürlich muss ich wieder schniefen.

Gladys macht „ts, ts, ts“ und tätschelt mir das linke Knie. Die Zopffrau, die sieht, wie Gladys und der Bayer meine Knie als Bongo-Trommeln benützen, will mitmachen und tätschelt mir den Rücken. Weil sie das aber offensichtlich nicht oft tut, klopft sie mehr, als dass sie tätschelt. Als ob sie ein Baby dazu bringen wolle, ein Bäuerchen zu machen.

Ich rülpse tatsächlich. Und ich kann nur wiederholen: Rülpsen erleichtert.

„Also gut“, rufe ich. „Ich fahre nach Venedig!“

Als ob jemals die Möglichkeit im Raum gestanden hätte, die Notbremse zu betätigen, einfach auszusteigen und heimzulaufen.

Ich leere meinen Becher. Vielleicht spricht der Alkohol aus mir. Vielleicht bin ich aber auch nur so aufgedreht, weil die Luft hier oben – wir überqueren gerade den Brenner – so dünn ist. Sauerstoffmangel im Hochgebirge soll ja zu Verwirrtheit und Grandiositätsgefühlen führen. Aber aus welchem Grund auch immer, ich bin plötzlich wild entschlossen, ein paar Tage in Venedig zu bleiben.

Beichte am Mittag: Da bin ich noch nie gewesen. Venedig hatte immer irgendwie auf meiner Bucketliste gestanden – zusammen mit Pyramiden, Loch Ness und Hawaii –, aber es hatte sich nie ergeben.

„Brava!“, jubelt Gladys angesichts meines Ich-fahrenach-Venedig-Statements.

„So ist’s recht!“, lobt der Bayer.

Die Influencerin klatscht in die Hände, die Zopffrau nickt.

„Haben Sie denn eine Unterkunft? Das könnte sonst schwierig werden – es ist Hochsaison“, wirft die Zopffrau ein.

„Jetzt entmutigen Sie sie nicht, ein Zimmer findet sich immer“, mahnt der Bayer.

Da hat die Influencerin schon längst eine App auf ihrem Handy aufgerufen. „This looks nice!“, sagt sie und zeigt mir das Display.

Ein Last-Minute-Angebot für eine Ferienwohnung.

Zwei Zimmer.

„Bitte wie viel?!“, rufe ich entgeistert, als ich den Preis entdecke und im ersten Moment denke, er wäre für eine ganze Woche. „Pro Tag?“

„Es ist Saison“, wiederholt die Zopffrau.

„In Venedig ist immer Saison. Wie im Hofbräuhaus“, sagt der Bayer. „Venedig ist teuer, aber das Geld wert! Wie das Hofbräuhaus.“

Ich schäme mich, weil ich denke, dass aus seinem Mund immer alles gleich viel bedeutsamer und wahrer klingt. Nicht, weil er bayrisch spricht, sondern weil er aussieht wie Buddha. Nur in schlank. Und auch nicht in Krachledernen, sondern in einem Brioni-Anzug. Er würde noch weiser wirken, wenn er nicht wie der Münchner im Himmel klingen würde. Fehlt nur das „Luja, sog i“.

„What a lovely place!“, schwärmt Gladys, die einen Blick auf die Wohnung geworfen hat. Wobei man nur die Eingangshalle sieht. Viel Grün, Mosaikboden, zwei Säulen.

Ich bringe es nicht über mich, die Wohnung zu buchen. Mein Vorrat an Spontaneität ist für diesen Tag erschöpft. Normalerweise nehme ich immer ein Hotelzimmer in Bahnhofsnähe, und ich plane, es auch in Venedig so zu halten. Aber ich merke mir trotzdem die Adresse, weil sie so punktgenau zu meiner Situation passt: Via Dolorosa 1. Schmerzensweg.

Ein Omen.

Aber hinterher ist man ja immer schlauer …

In Bozen steigt Gladys aus.

„I’m going rockclimbing!“, ruft sie verzückt, als sie mich zum Abschied umarmt.

Wie bitte? Klettern? Am Berg? Ich hoffe, mir sind nicht die Gesichtszüge entglitten. Weil Gladys deutlich älter und breiter ist als ich und ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, wie sie an einer Felswand hängt. Aber vielleicht ist das ja das Geheimnis ihrer unbändig scheinenden Lebenslust: Tun, was man möchte. Egal, ob die Gesellschaft das für schicklich hält. Oder für machbar.

Ich helfe ihr mit ihren beiden riesigen Koffern.

„Take heart, kiddo, it’s all going to be okay in the end“, sagt sie zum Abschied und umarmt mich noch einmal.

„Here, take this. It’ll bring you luck.“ Sie drückt mir ihre Thermoskanne in die Hand.

Ich sage nichts, weil ich sonst nur wieder anfange zu heulen.

In Rovereto verlässt uns dann die Influencerin. Sie wirft mir eine Kusshand zu. Und in Verona steigt der dauerlächelnde Greis aus. Ist das eine segnende Geste, bevor er das Abteil verlässt? Oder winkt er nur eine Fliege beiseite?

Es steigen natürlich neue Leute zu, aber das sind Eindringlinge, die das Beichtabteil entweihen. Es kommt kein Gespräch mehr auf. Was natürlich auch daran liegen könnte, dass hier alle Italienisch sprechen und ich des Italienischen nicht mächtig bin. Außerdem sehe ich jetzt nicht länger aus wie der Leadsänger von Kiss, sondern bin wieder in meine übliche Unauffälligkeit zurückmutiert.

Gegen halb sieben am Abend fährt der Zug in Venedig ein. Der Asia-Bayer nickt mir zu, ruft „Ois Guade!“ und geht seiner Wege.

Ich schnappe mir meinen Rollkoffer und hole tief Luft. Möge mein neues Leben beginnen!

Mein neues Leben schlägt mir mit einem nassen Handtuch ins Gesicht.

Bildlich gesprochen. Als ich aus dem Zug steige, ist es heiß wie in einer Sauna. Nur sehr, sehr viel luftfeuchter. Ich kann kaum atmen.

Und gleich darauf stehe ich Rotz und Wasser heulend auf dem Gleis, weil ich vor zehn Stunden noch ein völlig normales Leben in geregelten Bahnen geführt habe, und jetzt bin ich allein und verlassen in einem fremden Land, dessen Sprache ich nicht spreche und in dem ich kein Bett für die Nacht habe.

Sind das nun Stimmungsschwankungen, weil ich ein Trauma erlebt habe, oder sind das die ersten Anzeichen des beginnenden Klimakteriums? Adieu Kinderwunsch, hallo Midlifekrise? …

Tagebuch-Nachtrag: Als ich gegen halb neun an der Tür zu Via Dolorosa 1 klingele, dümpelt hinter mir im Kanal eine Leiche. Mit der habe ich aber nun wirklich nichts zu tun, darum zählt die nicht. Obwohl sie quasi zur Vorgeschichte dessen gehört, was ich hier erzähle. Aber eben nicht zu mir.

Weil sich das Seil, mit dem man den Toten ( ja, ein Mann) verschnürt hat, wenig später in einer Schiffsschraube verfängt und er bis in den übernächsten Kanal mitgeschleift wird, fällt der Verdacht der Carabinieri auch erstmal nicht auf uns, die wir hier wohnen.

Wobei … noch wohne ich nicht hier. Noch suche ich.

„No rooms available“, heißt es in allen fünf Hotels, die ich auf dem Weg, vom Bahnhof Santa Lucia kommend, zimmersuchend betrete. Kein Raum in der Herberge.

Es sind eigentlich sieben Hotels, in die ich meinen Fuß gesetzt habe, aber zwei davon wirken so edel und teuer, dass ich gar nicht erst bis an die Rezeption schlappe, sondern schon mitten in der Lobby umdrehe und wieder gehe. Alle Empfangsmenschen, mit denen ich spreche, sehen mich nur mitleidig an. Wer, bitte schön, kommt im 21. Jahrhundert noch persönlich vorbei, ohne vorher online die Verfügbarkeit zu prüfen? Oder wenigstens anzurufen? Und ja, ich habe mein Handy schon in der Hand gehabt. Aber da ploppte gleich als Erstes die Textnachricht von Hagen auf. Du hast den Termin beim Kunden in Passau sausen lassen? Ohne dich abzumelden? Die sind total sauer.

Kein: Ich kann alles erklären.

Oder sogar: Wo bist du? Ich mache mir Sorgen! Lass uns reden.

Noch nicht einmal ein: Es war nicht so, wie es aussah. Gabi hat nur geklingelt, um sich Mehl zu borgen. Ich bin nackt aus der Dusche getreten und auf der Seife ausgerutscht und mit dem Penis voraus in sie gefallen. Das ist schon alles!

Nichts davon. Nur ein Vorwurf.

Wobei es mich schon wurmt, dass ich den Klienten vergessen habe. Der kann ja nichts dafür, dass mein Leben gekentert ist und ich jetzt kieloben schwimme. Und seine Buchhaltungsprobleme sind dringend, da geht’s um Fristen mit heftigen Bußgeldern. Nun, der Zug ist abgefahren.

Womöglich hätte ich noch schnell eine ernst gemeinte Entschuldigungsmail ins Handy getippt, aber da sah ich, dass der Akku bei drei Prozent stand. Ich konnte gerade noch Gisi, meiner besten Freundin seit Schultagen, die vor ein paar Jahren der Liebe wegen nach Los Angeles gezogen ist, mit harschen Worten texten, dass Hagen ein Arsch ist und ich mir zwei, drei Tage Auszeit in Italien gönne, und anschließend rasch googeln, wie ich von meinem Standort zu Via Dolorosa kam – links, geradeaus, rechts, links, rechts –, dann wurde auch schon der Bildschirm schwarz.

Jetzt bin ich müde, hungrig und mir tun die Füße weh. Außerdem habe ich das Gefühl, die sumpfige Hitze saugt mir nicht nur den Schweiß, sondern gleich das komplette Leben aus. Ich bin völlig groggy.

Das mit dem links-rechts-links funktioniert natürlich nicht. Schon zwei Brücken weiter habe ich keine Ahnung mehr, wo ich mich befinde und wie es weitergehen könnte. Außerdem sind die schmalen Gassen irre voll. Es ist Abendessenszeit. Die Touris schwärmen in die umliegenden Osterias und Tavernen aus.

Als ich mich gerade im Slalom über eine schmale Brücke schlängele, auf der Dutzende von Leuten Selfies machen, weil es hier im Sonnenuntergang gar so pittoresk aussieht, und ich eigentlich schon beschlossen habe, im nächsten Hotel ein Zimmer zu nehmen, egal wie teuer, fällt mir ein Schild auf. Darauf ein Pfeil nach links und die Worte: Via Dolorosa.

Das ist doch ein Zeichen des Himmels, oder?

Ich biege nach links, folge dem Kanal, bis es nicht mehr weitergeht, schwenke nach rechts und komme an einen kleinen, menschenleeren Campo. Erst jetzt fällt mir auf, dass die Anzahl vorbeiflanierender Menschen deutlich gesunken ist. Im Grunde gibt es hier auf dem Platz nur mich, drei Bäume und zwei Bänke.

Weil ich müde und wie erschlagen bin, sauge ich die Schönheit des Ortes nicht in mich auf. Ich fühle mich nur noch mehr deprimiert als ohnehin schon, weil hier weit und breit keine Via Dolorosa zu sehen ist.

Da biegt ein eng umschlungenes Pärchen um die Ecke. Sie in einem eierschalenfarbenen Hemdblusenkleid, er in weit offenem Baumwollhemd und Stoffhose. Ebenfalls eierschalig. Beide unverschämt gut aussehend. Als wären sie einer Werbung für norditalienische Pralinen mit Kirsche entsprungen.

„Via Dolorosa?“, frage ich zaghaft.

„Nous ne sommes pas d’ici“, antworten sie.

Ich schaue ihnen böse nach. Nicht, weil sie aus Frankreich kommen und sich mit der hiesigen Geografie nicht auskennen. Sondern weil sie ihr Liebesglück so offen zur Schau stellen. Wenn man selbst total unglücklich ist, geht einem das Glück anderer gern auf die Nerven. Wartet nur, hätte ich ihnen am liebsten nachgerufen, in fünf bis zehn Jahren hat es sich ausgeturtelt.

Ich hole tief Luft. Von dem Platz mit den Bäumen in der Mitte gehen vier Gassen ab. Alle ohne Namensschilder. Anonyme Gässchen.

Eine von denen wird es doch wohl sein, denke ich. Das Pech hat es sich allerdings bei mir gemütlich gemacht. Keine der Gassen ist die Via Dolorosa. Und auf einmal ist auch niemand mehr unterwegs, den man fragen könnte.

Mein Magen grummelt.

Hat sich denn die ganze Welt gegen mich verschworen? Die Liebesgötter, die Schicksalsgötter, das Straßenbauamt von Venedig? Wirklich alle?

Ich schreie auf. Es ist ein Urschrei. Wie bei einem wilden Tier, das in ein Fangnetz geraten ist.

Ich bin sonst nicht so. Da können Sie jeden fragen. Ich achte immer sehr auf dezentes Benehmen. Aber den ganzen Tag köchelte es nun schon in mir. Da musste sich einfach etwas Bahn brechen.

Prompt schaut eine ältere Frau in geblümter Kittelschürze aus einem Fenster links oben. Nicht finster von wegen Lärmbelästigung. Nur neugierig interessiert.

„Via Dolorosa?“, rufe ich fragend.

Sie zeigt mit der Hand, die ein kariertes Küchenhandtuch hält, nach links.

„Grazie!“ Aus dem Fundus meiner Italienischkenntnisse, der sonst nichts weiter im Angebot hat als grazie, scusi, buon giorno, buona sera, buona notte und arrivederci.

Wenige Schritte weiter komme ich an einen anderen Kanal – den mit der Leiche, von der ich nichts weiß – und sehe am Eckhaus das Via-Dolorosa-Schild. Es ist auch gleich das Haus mit der Nummer Eins.

Angekommen!

Eines aber weiß ich in dem Moment noch nicht: Wenn dir mitten in einer Pechsträhne die Schicksalsgötter zuzulächeln scheinen, dann meinen sie es nicht gut mit dir – sie haben einen neuen Streich geplant.

Ich drücke auf den Löwenkopf neben dem Eingang, der als Klingel dient. Schon auf dem Weg hierher ist mir aufgefallen, wie viele Löwenköpfe man in Venedig sieht. Macht Sinn, ist ja auch das Symbol der Stadt. Weil sich nichts tut und ich es auch gar nicht klingeln höre, ziehe ich noch am geflochtenen Lederband der altmodischen Türglocke aus Gusseisen neben dem Eingang.

Es läutet unmelodisch. Und laut. Ich warte.

Von außen sieht das Haus ziemlich verratzt aus. Der Putz an den Wänden bröckelt, die Farbe an den Fensterläden auch. War das mit dem Mosaikboden und den Säulen im Innenhof frech gelogen?

Nein, wie ich gleich darauf sehe, als ein alter Mann knarzend die Holztür öffnet.

Okay, der Mosaikboden ist nicht ganz so bunt wie auf dem Foto im Internet, dafür haben die Säulen zwischenzeitlich Stuckgirlanden bekommen. Und es gibt so viele Grünpflanzen, dass man denken könnte, im Dschungel zu sein.

Der Alte sieht mich nur stumm an. Ist das der Concierge? Oder der Besitzer?

„Buona sera“, sage ich und fahre auf Englisch fort:

„Ich komme wegen der Ferienwohnung. Ist die noch zu haben?“

Er mustert mich. Ich mustere ihn.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: