7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2010

Von seiner Werkstatt aus fordert er eine Weltmacht heraus und ruft drei Dutzend Observationsteams, die GSG 9 und den Secret Service auf den Plan: Jürgen Kuhl hat Dollarnoten gefälscht, so perfekt und so zahlreich wie niemand zuvor in Deutschland. Christoph Gottwald erzählt in ›Blütenträume‹ die spektakuläre Lebensgeschichte des Kölner Dollarfälschers. Als Sohn einer bürgerlichen Familie entwickelt der 1944 geborene Kuhl früh ein Faible fürs Halbseidene. Im Milieu etabliert er sich schnell, sein Geld jedoch verdient er zunächst legal, als Repro-Fotograf, Kameraassistent, Modeschöpfer und als Kunstmaler, der vor allem mit Bildern im Warhol-Stil reüssiert. Irgendwann aber verkaufen sich die großformatigen Bilder nicht mehr so gut. Doch die Siebdruckanlage in seinem Atelier lässt sich auch anders nutzen. Im März 2007 wurde Jürgen Kuhl in einer spektakulären Aktion des BKA bei der Übergabe von sechs Millionen Dollar Falschgeld verhaftet und saß in der JVA Euskirchen ein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 407

Ähnliche

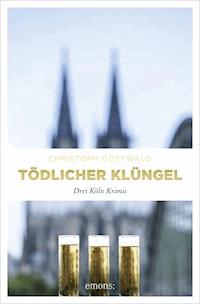

Christoph Gottwald

BLÜTENTRÄUME

Die unglaubliche Geschichte

des Geldfälschers Jürgen Kuhl

eBook 2010

© 2010 DuMont Buchverlag, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Zero, München

ISBN eBook: 978-3-8321-8514-5

ISBN app: 978-3-8321-8533-6

www.dumont-buchverlag.de

Für Katja und Tim

1.

Der 23. Mai 2007 war ein wunderbarer Tag. Was das Wetter anging. Kurz vor 10 Uhr schloss ich die Ateliertür hinter mir und spazierte unter tiefblauem Himmel einen Feldweg in Richtung Widdersdorf entlang. Ich blieb stehen und steckte mir eine Zigarette an. Ich hustete. Nach den ersten Zügen am Tag hustete ich immer. Nach den letzten auch. Das ist die Schwindsucht, hatte meine Tini immer gesagt. Aber es war nicht die Schwindsucht. Vermutlich war es die Spätfolge einer Lungenentzündung, die ich mir in einer nordspanischen Spätsommernacht zugezogen hatte. Nach ein paar Cuba libre an der Strandbude und einem nächtlichen Bad in der Costa Dorada war ich auf der Rückbank eines Käfer-Cabrios eingeschlafen, während sich mein Kumpel Heinz im Pensionszimmer mit einer schottischen Touristin vergnügte. Als ich um 5 Uhr morgens aufwachte, war meine Badehose immer noch klamm. Über dreißig Jahre ist das her.

Lungenentzündung hin, Schwindsucht her. Eigentlich war es völlig unnötig, dass ich mit fünfundsechzig Jahren noch qualmte. Aber nach hundert gescheiterten Versuchen, den blauen Dunst aus meinem Leben zu verbannen, hatte ich es irgendwann aufgegeben, mich davon verabschieden zu wollen.

Umgeben von prächtig gesprossener Gerste stand ich also im Feld und ließ den Rauch meiner Zigarette ins wolkenlose Firmament steigen. Heute war so ein Tag, an dem sich etwas Entscheidendes in meinem Leben verändern konnte. Ich kannte dieses Gefühl, dieses Kribbeln unter der Haut, das ich immer im Casino verspürt hatte, wenn der Croupier die Kugel kreisen ließ und dabei »Rien ne va plus« sagte.

Natürlich stand heute etwas anderes an, als 1000 Euro auf das letzte Dutzend zu setzen. Aber auch Tage wie den heutigen kannte ich. Den einen oder anderen von dieser Güte hatte ich schon erlebt im Laufe der Jahrzehnte. Immer war es um dicke Fische gegangen, die am Köder schnupperten und darauf warteten, von mir an Land gezogen zu werden.

Heute war der Fisch 550.000 Euro dick. Sauberes Geld. Nach Abzug aller Nebenkosten und Provisionen blieben in jedem Fall 400.000 für mich übrig. Das Geld würde ich wegbunkern für magere Zeiten. Denn die Geschäfte liefen gerade gut an. Auch auf legale Art und Weise wäre ich in zwei Jahren alle finanziellen Sorgen los. Aber diese Sache wollte ich noch durchziehen. Auch wegen Susanne Wagental, denn für sie hing mehr davon ab als für mich. Wenn alles so lief, wie sie es sich vorstellte, konnte sie heute die Grundlage schaffen, um Ende des Jahres eine Million Euro reicher zu sein. Davon würde sie die eine Hälfte für die Betreuung ihrer kranken Mutter weglegen und sich aus der anderen Hälfte eine weiche Matratze stopfen, auf der die jetzt neunundzwanzigjährige Eventmanagerin irgendwann eine entspannte Babypause einlegen konnte.

Ich schaute zurück auf die kleine Gewerbeansiedlung, die ein innovativer Bauer vor zwölf Jahren auf einen Zipfel seiner Ländereien gebaut hatte. Rund zwanzig Firmen waren in den paar Blocks untergebracht, die von der Donatusstraße abgingen. Mein Atelier – oder meine Werkstatt, wie man’s nimmt – befand sich im ersten Block. Langsam ließ ich den Blick über das Gelände wandern. Nichts war zu sehen, was mich in irgendeiner Weise beunruhigte.

Ein alter 220-SE-Mercedes bog von der Bonnstraße ab und stoppte vor dem Atelier. Friedhelm »Freddy« Hackmann stieg aus. Ich schaute auf meine Uhr. 10.25 Uhr. Besser zu früh als zu spät. Für halb elf waren wir verabredet. Ich trat die Zigarette aus.

Bei einem Gestüt auf der Rennbahn in Weidenpesch hatte Freddy sich einst zum Jockey ausbilden lassen, und danach war er ein paarmal sogar als Sieger aus dem Sattel gestiegen. Dann aber gab es Probleme. Es ging um Pferde-Doping, in umgekehrter Richtung. Ein renommierter Züchter aus Baden-Baden hatte behauptet, fünf seiner Toppferde seien pharmazeutisch so manipuliert worden, dass sie mit hängender Zunge als letzte ins Ziel gestrauchelt wären. Der Verdacht fiel auf Freddy. Denn er oder sein bester Kumpel hatten die Rennen gewonnen.

Beweise gab es keine. Aber so ein Verdacht ist nicht unbedingt der goldene Steigbügel für die Karriere eines Nachwuchsjockeys. Freddy durfte kaum noch Rennen reiten. Und dann wurden die Vorwürfe laut, ein paar Jockeys hätten sich abgesprochen, um an Dreierwetten mitzukassieren. Drahtzieher sollte Freddy gewesen sein. Wieder gab es keine Beweise.

Freddy war jetzt Mitte vierzig und wog hundert Kilo, verteilt auf sein Jockeygardemaß von 1,62 Meter. Wenn wir beide zusammen in der Stadt unterwegs waren, drehten sich die Leute nach uns um und grinsten. War bestimmt ein witziger Anblick: ich mit meinen gut 190 vertikalen Zentimetern und einer so entschlackten Figur, dass mir mitleidige Schulkinder an der Bushaltestelle ihre Pausenbrote aufdrängten, und daneben Freddy, der wandelnde Kubikmeter.

Es gab nur zwei Leute, die wussten, was sich in dem Container befand, den ich vor gut einem Jahr angemietet hatte. Freddy und ich. Deshalb hatte ich ihn gebeten, mir etwas zur Hand zu gehen. Als ich ihm versprach, dass sich heute Abend, wenn die Sache planmäßig gelaufen wäre, 5000 Euro in der Westentasche seines Sakkos einfinden würden, schlug der Exjockey hocherfreut in meine ausgestreckte Hand ein.

»Alles klar?«, begrüßte mich Freddy.

»So weit ja. Ist dir was aufgefallen bei der Anfahrt?«

»Nee, nichts.«

Ich setzte mich auf den Beifahrersitz, und Freddy fuhr los. Im Wagen war es heiß und muffig. Ich kurbelte die Scheibe runter und legte den rechten Ellenbogen in den Fahrtwind.

Durch Pulheim bis zur Venloer Straße, dann stadteinwärts, den Militärring kreuzen, am Friedhof vorbei, hinter Bickendorf links abbiegen in die Rochusstraße.

Freddy steuerte den Benz durch die Einfahrt des stillgelegten Betriebshofs. Früher sind hier kleine Firmen ihrem Handwerk nachgegangen. Dreher, Werkzeugmacher, Schlosser. Nachdem vor einem Jahr auch der Motorradschrauber seine Schuppen geräumt hatte, war nur noch Jupp übrig. Er war über siebzig, kam ab und zu auf seinem Moped angeknattert und sortierte Berge von defekten Küchengeräten, verrosteten Fahrrädern und sonstigem metallhaltigem Müll, den er im Laufe der Jahre angeschleppt hatte.

Der Eigentümer ließ die alten Fertigungsstätten verfallen und vermietete vierundzwanzig Container, die er nebeneinander auf der gegenüberliegenden Seite des Grundstücks aufgestellt hatte. Der Mieter von Nummer 17 war ich.

Als wir an diesem späten Vormittag auf das Gelände fuhren, parkte vor Jupps Schrottareal ein kleiner Lkw mit offener Ladefläche, auf der ein Mann stand. Ein zweiter saß auf dem Fahrersitz.

»Was machen die da?«, fragte Freddy.

Ich schaute auf meine Uhr. Wir lagen gut in der Zeit. Das bedeutete aber nicht, dass wir es uns leisten konnten, hier ewig abzuwarten, bis die beiden Typen mit ihrem Lkw das Feld geräumt hatten.

»Fahr nicht direkt zu dem Container«, sagte ich.

Freddy rollte bis zur verriegelten Tür der stillgelegten Firma, die früher mit landwirtschaftlichen Getriebeölen gehandelt hatte, und zog die Handbremse. Wir steckten uns Zigaretten an und schauten unauffällig zu dem Lkw rüber. Der Fahrer stieg aus und kletterte zu seinem Kollegen auf die Ladefläche. Sie bückten sich und schoben irgendwas hin und her. Aber sie luden nichts ab und nichts auf.

»Einen richtigen Plan haben die nicht«, sagte ich.

»Vielleicht sind die mit dem Schrottfritzen verabredet«, spekulierte Freddy.

»Kann ich mir kaum vorstellen, dass der Jupp telefonische Terminabsprachen macht«, erwiderte ich. »Sieht eher so aus, als wollten die beiden sich bei ihm bedienen. Und wir hindern sie gerade daran.«

»Meinst du echt, die wollen den verrosteten Schrott klauen?«

»Vielleicht gibt’s irgendwo im Kilo ein paar Cent dafür.«

»Und was machen wir, wenn die sich nicht bald vom Acker machen?«

»Dann steige ich aus und notiere mir auffällig deren Kfz-Nummer.«

»Und wenn die das nicht gut finden?«

»Dann ziehen wir die Sache trotzdem durch.«

Die Männer auf dem Lkw schienen mindestens so viele Probleme mit unserer Anwesenheit auf dem Gelände zu haben wie wir mit ihrer. Unsere Zigaretten waren noch nicht bis zum Filter runter, da kletterten die beiden von der Ladefläche, setzten sich ins Führerhaus und fuhren weg. Sie hatten ein BM-Kennzeichen.

»Bergheimer«, sagte Freddy.

»Hauptsache, sie sind weg«, erwiderte ich. »Los jetzt!«

Freddy drehte den Zündschlüssel und setzte den Benz rückwärts vor meinen Container. Ich stieg aus und steckte den Schlüssel in das Vorhängeschloss.

Als ich die Metallklappe öffnete und sich das Sonnenlicht auf den Kartons ausbreitete, zogen sich krampfartig meine Magenwände zusammen, und mir wurde in dem Moment wieder so richtig klar, wie viel sinnlos verplemperte Energie ich in diese bedruckten Papierfetzen gesteckt, wie viel Herzblut, wie viel Ehrgeiz ich verschwendet hatte. Und nichts hatte es gebracht. Gar nichts. Seit einem Jahr lagerten die Blüten hier, und oft hatte ich daran gedacht, den ganzen Klump einfach in die Luft zu sprengen. Im übertragenen Sinn natürlich. Rauswerfen aus meinem Leben, verbrennen, schreddern, in Salzsäure auflösen. Nur weg damit.

»Wie viel ist in so einem Karton?«, holte mich Freddy zurück nach Bickendorf.

»Hier vorne die drei. Die reichen.«

Es waren Umzugskartons von Obi, die ich mit Lassoband zugeklebt hatte. Ich griff mir einen und stellte ihn in den geöffneten Kofferraum. Freddy packte den zweiten, ich wieder den dritten.

»Abflug!«

Freddy stand in der Luke des Containers und schaute in einen Müllsack aus blauem Plastik, in dem sich zwei alte Pistolen, fünf Einschubmagazine und ein Döschen Patronen befanden.

»Vergiss es«, sagte ich, »aus dem Schrott fliegt keine Kugel mehr.«

»Muss ja nicht unbedingt«, gab Freddy zu bedenken, »aber wenn ich die in Öl bade und ’n bisschen aufpoliere, hätten wir zur Not was in der Hand. Ich meine, wenn die Wagental jetzt doch plötzlich mit drei von ihren Russen in der Tür steht, dann wären das hier eventuell zwei starke Argumente für die weiteren Verhandlungen.«

Freddy machte den Sack zu und deponierte ihn unter dem Fahrersitz. Mir war es egal.

Als wir die Kartons damals hier im Container einlagerten, schob Freddy den blauen Sack in die hintere Ecke und schwadronierte los, er hätte die Colts als Sicherheit für eine Pokerschuld bekommen, der Typ aber wäre aus dem Libanon nicht mehr zurückgekehrt, und die Waffen einfach wegschmeißen wär’ doch zu schade. Wenn seine Frau die aber zu Hause zufällig im Keller oder im Kleiderschrank fände, würde es Stress geben ohne Ende und so weiter und so weiter.

Ich schob den schweren Eisenriegel vor, hängte das Bügelschloss dran und klickte es zu. Wenn die Sache heute gut ging, würde ich mir ab morgen früh ernsthaft Gedanken machen, wie ich mich auf unauffällige Art und Weise von der Blechbude hier und den restlichen Umzugskartons für immer verabschieden könnte. Das schwor ich mir in diesem Moment.

Wir fuhren zurück nach Widdersdorf und drehten eine Ehrenrunde durch die Gewerbestraße. Alles schien ganz normal zu sein. Keine auffälligen Autos, keine betont unbeteiligt wirkenden Männer, die an Werktoren oder Rollgittern rumbastelten und sich darauf konzentrierten, nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie nur wegen uns einen Blaumann anhatten.

Ich stieg aus und schloss die Ateliertür auf. Freddy öffnete den Kofferraum, und dreißig Sekunden später standen die drei Obi-Kartons auf dem Betonboden neben meinem Arbeitstisch.

Bei ihrem letzten Besuch hatte Frau Wagental zehn Faltbögen von der Post mitgebracht, für gelbe Pappkartons. Sechs hatte ich aufgeklappt und zusammengefummelt. Vielleicht reichten auch fünf.

Mit dem Teppichmesser schnitt ich das Gewebeband auf und öffnete einen der Obi-Kartons. Ich griff hinein und hob die ersten gebündelten Scheine auf den Tisch.

»Geil«, flüsterte Freddy mit ehrfürchtiger Stimme.

Ich lächelte. Klar war ich stolz auf das, was ich geleistet hatte. So gute 100-Dollar-Scheine hatte noch keiner hinbekommen. Vielleicht in den Staaten, aber die waren dann vermutlich so gut, dass sie im Umlauf waren und auch die Banker sie für echt hielten. Aber in Europa waren meine Scheinchen konkurrenzlos.

»Wie viel ist so ein Bündel?«

»50.000. Zwanzig davon sind eine Million.«

Ich packte vierundzwanzig Bündel in das erste Postpaket.

»Darf ich mithelfen?«, bat Freddy mit trockener Kehle.

Der Anblick solcher Geldmengen, auch wenn’s Falschgeld ist, lässt viele Leute vegetativ total am Rad drehen. Vor allem Leute, die sich ihr ganzes Leben lang, jeden Tag, jede Stunde die Hirne zermartert haben, wie sie möglichst effektiv möglichst viel Schotter machen könnten. Atemnot, Brechreiz, Herzklabaster, Tinnitus, Triefnase, die ganze Palette. Da waren Freddys ausgetrockneter Rachen und sein Schüttelfrost noch das ganz kleine Programm.

Ein paar Minuten später hatten wir die bestellten 6 Millionen US-Dollar in fünf adretten gelben Postkartons verpackt.

»Ich denk mal, du haust jetzt besser ab«, sagte ich, »in einer halben Stunde kommt Frau Wagental.«

»Okay.« Freddy nickte. »Ich bleibe in der Nähe. Falls mir irgendwas Faules auffällt, rufe ich dich an. Hast du dein Handy dabei?«

Ich klopfte meine Taschen ab, links in der Hosentasche spürte ich das flache Gerät. »Wenn alles über die Bühne ist, melde ich mich bei dir.«

Freddy nickte, warf noch einen wehmütigen Blick auf die gelben Kartons und verließ das Atelier. Ich hörte seinen Benz vom Gelände fahren, und dann war es still im Raum. Sehr still. Ich machte das Radio an, das auf meinem Arbeitstisch stand. Es lief ein Song von Grönemeyer. Ich schob ein Pad in die Maschine und ließ mir einen Espresso brühen.

Um eine Minute nach zwölf klopfte es an der Ateliertür. Ich stand auf und öffnete. Susanne Wagental trug eine weiße Bluse unter dunkelblauem Jackett, eine Jeans und helle Leinenturnschuhe. Die dunkelblonden, kurz geschnittenen Haare waren seitlich gescheitelt, die Augen und Lippen dezent geschminkt. Das Ganze passte zusammen, und es passte zu ihr, soweit ich das nach den paar Treffen, die wir im Laufe des letzten halben Jahres abgehalten hatten, beurteilen konnte.

»Ich grüße Sie, Herr Kuhl«, sagte sie und strahlte mich aus ihren hellen Augen fröhlich an. »Schönes Wetter habe ich mitgebracht, was?«

»Kommen Sie rein.«

Mit federnden Schritten ging sie an mir vorbei, orientierte sich kurz und nahm Kurs auf die gelben Kartons. Ich folgte ihr zum Arbeitstisch.

»In jedem sind vierundzwanzig Bündel à 50.000.«

»Ist ja irre! Der Pole hat alles geliefert!«

»Die volle Summe.«

Frau Wagental nahm ein Dollar-Bündel aus einem der Kartons und ließ die Noten unter ihrer Daumenkuppe durchrauschen.

»Wunderbar sehen die aus!«

»Dieselbe Qualität, die ich vor sechs Wochen geliefert habe.«

»Diese Dollars hat ein Künstler gemacht, ein ganz großer!«

Komplimente von jungen Damen tun gut. Ich lächelte bescheiden. »Die Polen sollte man nicht unterschätzen.«

»In jedem Karton sind vierundzwanzig mal 50.000, sagten Sie?«

Ich nickte. »Wollen Sie nachzählen?«

»Nein, ich denke mal, wir können uns vertrauen, oder?« Das sagte sie mit diesem komplizenhaften Augenzwinkern, das sie perfekt beherrschte. »Die Euros sind draußen in meinem Golf.«

»Ihre russischen Freunde haben sich auf Vorkasse eingelassen?«

»Die waren so begeistert von der ersten Lieferung, die wollen unbedingt mehr«, sagte sie. »Gehen wir?«

Ich nickte, nahm einen gelben Karton und trat hinter ihr aus dem Atelier in die Sonne hinaus.

»Warum parken Sie eigentlich nicht hier vor der Tür?«, fragte ich.

»Ist das kein reservierter Stellplatz?«

»Nein.«

Wir gingen die 20 Meter in Richtung Einfahrt, wo Frau Wagental ihren silbergrauen Golf abgestellt hatte.

Sie ging vor und öffnete die Hecklappe. Auf der Ladefläche stand eine helltürkise Einkaufstüte von Douglas. Die Eventmanagerin nahm sie an sich und ließ mich hineinschauen: proppenvoll mit gebündelten Euros.

»550.000«, sagte sie, »wie vereinbart.«

»Okay. Bringen wir es zu Ende.«

Wir gingen zurück ins Atelier.

»Soll ich’s hierhin stellen?« Mit fragendem Blick hielt sie die Tüte in die Höhe.

»Ja«, antwortete ich, »stellen Sie’s auf den Tisch, kein Problem.«

Gerade als ich die Kartons hochheben wollte, brummte das Handy in meiner Tasche. Ich zog es heraus und schaute aufs Display. Freddys Nummer. Ich nahm das Gespräch an.

»Was ist los?«

»Die Mutter ist sauber«, sagte der Exjockey. »Sie ist allein gekommen, und auch sonst geht nichts ab in der Gegend.«

»Danke.« Ich beendete das Gespräch und lächelte Susanne Wagental an. »Sie scheinen ja tatsächlich ohne Begleitung gekommen zu sein.«

Eine Spur von Unsicherheit flog über ihr Gesicht. Aber dann hatte sie meine Ironie verstanden. Sie lachte und erwiderte mit gespielter Empörung: »Ja, was haben Sie denn geglaubt!?«

Ich griff unter die beiden gelben Kartons und ging wieder zum Golf. Die Sonne stand schon recht hoch und brannte auf meinen Schultern. Vor dem Golf blieb ich stehen. Als Susanne Wagental die Heckklappe öffnete, bog ein Lkw in die Einfahrt und rollte langsam auf uns zu. Was wollte der denn hier? Im Gegenlicht konnte ich den Fahrer nicht sehen. Erst als sich das Führerhaus vor die Sonne geschoben hatte, blickte ich in seine Augen.

Da flogen die Ladetüren auf, und laut schreiend sprangen etwa fünfzehn schwarze Gestalten aus dem Frachtraum. Es war wie im Film. Vier Mann sprangen auf uns zu, zwei von ihnen rissen Susanne Wagental weg, zwei blieben bei mir. Die anderen positionierten sich blitzschnell an verschiedenen Ecken des Grundstücks. Alle trugen sie schwarze Vollschalenhelme, schusssichere Jacken und dicke Kampfstiefel, alle hielten sie entsicherte Maschinenpistolen in den Händen und brüllten herum wie angestochene Jungstiere. Die beiden auf mich angesetzten Männer rissen mir die Arme auf den Rücken, warfen mich auf den Boden und fixierten meine Hände mit Kabelbinder. Daraufhin erstarrte die Szenerie. Der ganze Auftritt dieser Spezialeinheit hatte für mich etwas Surreales. Dass da zum Beispiel zwei Mann auf beiden Seiten meiner geöffneten Ateliertür niederknieten und in höchster Alarmbereitschaft ihre MPs im Anschlag hielten, wirkte völlig absurd. Dachten die im Ernst, dass da jeden Moment eine säbelschwingende Horde islamischer Fundamentalisten mit Bomben unter den Turbanen rausgestürmt käme?

Alle Kämpfer hatten ihre Positionen eingenommen und warteten auf die Befehle vom Einsatzleiter. Sehen konnte ich ihn nicht, denn ich lag ja auf dem Bauch, die linke Gesichtshälfte im Dreck, die Rechte fixiert unter der extrem profilierten Sohle eines deutschen Kampfstiefels. Es verging einige Zeit, in der nichts passierte, außer dass mir schmerzhaft klar wurde, mal wieder massiv reingelegt worden zu sein. Wie schon so oft in meinem Leben. Warum konnte ich Idiot nie Nein sagen, wenn mich jemand um einen Gefallen bat?

Irgendwann war dem Einsatzleiter dann endgültig klar, dass sie es nicht mit einer Privatarmee, sondern nur mit einem unbewaffneten Mann im Rentenalter zu tun hatten.

»Holt ihn hoch«, hörte ich eine mechanische Stimme über mir. Die beiden Hünen stellten mich auf die Beine, und ich blickte auf den Spezialhelm des Einsatzleiters, in den oben ein kleines Kameraobjektiv und ein Lautsprecher eingebaut waren.

»Name, Geburtsdatum, Geburtsort!«, drang seine Stimme elektronisch verfremdet aus dem schwarzen Klappvisier.

»Hans-Jürgen Kuhl, 9. Dezember 1941 in Köln.«

Meine Aussage schien mit den Ergebnissen der Ermittlungen übereinzustimmen. Der Einsatzleiter nickte, drückte auf einen Knopf an dem kleinen Gerät, das er am Gürtel trug, und daraufhin ging die Party erst richtig los. Es fuhren zwei normale Streifenwagen vor, dann jede Menge Zivilfahrzeuge, dann sogar noch ein paar fette Dienstwagen mit Berliner und Düsseldorfer Kennzeichen.

Ich sah Susanne Wagental auf die Rückbank eines dicken Audis steigen. Die Tür fiel hinter ihr ins Schloss, und die junge Dame war für immer aus meinem Leben verschwunden.

Mindestens fünfzig Männer wuselten jetzt vor und in meinem Atelier herum. Manche tuschelten verschwörerisch, andere ignorierten einander extrem auffällig, wieder andere standen nur da und warfen neugierige Blicke zu dem dünnen Mann an der Hausecke, dessen Finger in der Hightech-Fessel fast abstarben und der jetzt verdammt gern eine Zigarette geraucht hätte.

Die Sonne brannte mittlerweile wie verrückt, und vermutlich schwitzten die vermummten Jungs von der GSG-9 in ihren Spezialkostümen wie Mettwurst in der Pfanne.

Nach etwa zwanzig Minuten tat sich was in unserer Ecke. Flankiert von zwei Kollegen trat ein etwa vierzigjähriger Buchhaltertyp vor mich und fragte: »Wo ist das Geld?«

»Die Euros sind in der Douglas-Tüte auf meinem Arbeitstisch«, sagte ich, »die Dollars in den fünf gelben Pappkartons.«

Der Mann schüttelte den Kopf. »Nein, das andere Geld.«

Er nestelte einen kleinen Zettel aus seiner Jackentasche und las die Zahl, die darauf in Handschrift notiert war.

»21.600 Euro.«

»Keine Ahnung, wovon Sie sprechen.«

Der Mann schaute mich eine Weile unschlüssig an, nickte dann seinen Begleitern zu, und das Trio ging zurück ins Atelier.

Wieder passierte lange nichts. Lediglich einer meiner Bewacher kniff mir regelmäßig in den kleinen Finger meiner linken Hand. Vermutlich, um abzuschätzen, wie viele Minuten sich dessen Absterben wegen ungenügender Durchblutung wohl noch verhindern ließe.

Als die ersten Personen das Gelände schon wieder verlassen hatten, fuhr ein schwarzer 7er-BMW mit getönten Scheiben vor. Zwei Männer mit kurz geschnittenen Haaren, breiten Schultern und engen Anzügen über hellblauen Poloshirts stiegen aus. Als sie an mir vorbeigingen, hörte ich sie sprechen, Englisch mit unverkennbar amerikanischem Akzent. Sie schauten kurz in die Werkstatt und fuhren wieder ab, jeder mit einem Bündel meiner Dollar-Blüten in den Händen.

Die Hitze, die viel zu enge Fessel, keine Zigarette: Die Lage wurde zunehmend unerträglicher. Außerdem war ich schon in einem Alter, in dem in der U-Bahn jeder Zweite für mich seinen Sitzplatz geräumt hätte. Ich würde mich nicht mehr lange in der Senkrechten halten können.

»Wie wär’s mit einer Sitzgelegenheit?«, fragte ich die blickdichten Visiere. Einer der Bewacher ging ins Büro und kam mit einem meiner Bürostühle zurück. Er schob mir das Möbelstück von hinten in die Kniekehlen, und ich sank auf die Sitzfläche.

»Danke sehr«, seufzte ich erleichtert. Im Sitzen ließen sich die nächsten zehn Minuten besser überstehen. So lange dauerte es, bis zwei Kripomänner aus der Werkstatttür traten und zu mir kamen.

»Wo haben Sie gedruckt, Herr Kuhl?«, fragte der ältere der beiden.

Ich überlegte. Susanne Wagental war eine von ihnen. Sie war eine verdeckte Ermittlerin, die sie auf mich angesetzt hatten. Das hieß, sie wussten alles, was Susanne wusste. Das war eine ganze Menge. Und dass ich schon mal Dollars gemacht hatte, wusste man beim BKA sowieso. Dafür hatte ich ordentlich bluten müssen. Aber ich hatte Susanne immer gesagt, die 6 Millionen Dollar kämen aus Polen. Würde ich mir jetzt was vermasseln, wenn ich plauderte? Nicht leicht, diese Entscheidung.

Der Kripomann hatte bald keine Lust mehr, mir beim Grübeln zuzusehen. Er klappte seine Brieftasche auf und zeigte seinen Dienstausweis. »Mein Name ist Blömer. Ich bin Kommissar bei der Kripo Köln. Wir haben vor einem Jahr geschredderte Andrucke von Dollar-Blüten gefunden, auf der städtischen Mülldeponie am Butzweilerhof.«

Das war ein schmerzender Haken in die Leber. Geschredderte Andrucke auf der Kippe? Das konnte nur bedeuten, dass einer unserer Abfallsäcke geplatzt war.

»Außerdem«, fuhr Blömer mit ruhiger Stimme fort, »haben wir heute Morgen zeitgleich auch noch ein paar andere Wohnungen untersucht. Alle von Leuten, die bei Ihnen während der letzten Monate ein- und ausgegangen sind. Bei einer Person haben wir gefälschte 100-Dollar-Scheine gefunden, und die betreffende Person hat ausgesagt, die hätten Sie gemacht, Herr Kuhl, hier in dieser Werkstatt.«

Das gibt’s nicht! Die sind nicht nur bei mir mit fünfzig Mann aufgelaufen, die haben auch noch die Wohnungen meiner Kumpel und Bekannten durchwühlt. Was sollte ich jetzt noch groß leugnen? Ich atmete tief aus und wieder ein und sagte: »Hier im Atelier habe ich gedruckt.«

Mit dieser knappen Antwort war Blömer nicht zufrieden. »Wir haben weder Papier noch Farbe, Druckvorlagen oder Filme gefunden, und erst recht keine Druckmaschine.«

»Die Maschine habe ich vor zehn Monaten verkauft«, erklärte ich wahrheitsgemäß. »Die Materialien und den ganzen übrigen Kram habe ich verbrannt.«

»Das ist Ihr letztes Wort?«

»Vielleicht fällt mir noch was ein, wenn ich meine Finger wieder spüre.«

»Okay«, sagte Blömer »wir bringen Sie ins Präsidium.«

»Lassen Sie mich vorher bitte noch mal kurz in meine Werkstatt«, bat ich höflich.

»Kein Problem«, sagte Blömer und befahl seinem Kollegen, den Gefangenentransporter zu ordern.

Der Mann nickte und schaute sich nach einem Streifenwagen um, dessen Funkgerät er benutzen konnte.

»Ist das nicht etwas übertrieben?«, fragte ich den Kommissar, während wir auf die Ateliertür zugingen. »Mit zwanzig Pkw und einem Möbellaster seid ihr hier vorgefahren, und jetzt lasst ihr auch noch eine grüne Minna kommen, um mich die paar Kilometer zum Präsidium zu chauffieren?«

»Die Vorschriften mache nicht ich«, antwortete der Kripomann.

Die Spurensicherung hatte ihre Arbeit noch nicht beendet, als mich Blömer ins Atelier schob. Der Kommissar bot an, mich aufs WC zu begleiten, mir dort die Fessel abzunehmen und sie nach der Verrichtung zu erneuern.

»Ist schon okay«, sagte ich, »ich muss nicht aufs Klo.«

»Wollen Sie mich verarschen?«, fragte der Kripo-Mann verärgert.

»Nee«, antwortete ich, »ich wollte Sie nur um einen Gefallen bitten.«

»Um was für einen?«

»Unter den Garderobenhaken drüben steht eine Sporttasche. Nehmen Sie die bitte für mich mit.«

»Was ist da denn drin?«

»Das Nötigste, was man so braucht in U-Haft: Eine Stange Zigaretten, Unterwäsche, ein paar Bücher und CDs.«

»Das gibt’s nicht, oder?«, fragte Blömer mit einem Anflug von Respekt in der Stimme. »Hatten Sie sich vorbereitet auf unseren Zugriff?«

»Nicht direkt. Aber man weiß ja nie.«

»Klar«, sagte der Kommissar nach kurzer Überlegung, »wenn man Millionen von Dollar-Blüten in einem Container in Bickendorf deponiert hat, kann der Spuk jederzeit zu Ende sein.«

Von meinem Container wusste die Staatsmacht also auch schon, verdammt. Aber eigentlich war es logisch. Ich hatte den heutigen Übergabetermin mit Susanne Wagental schon vor zwei Wochen ausgemacht. Natürlich hatte die Kripo mich seitdem rund um die Uhr überwacht. Sie hatten gesehen, wie Freddy heute Morgen vorgefahren ist, und sie waren uns gefolgt. Ganz simpel. Vielleicht waren sogar die beiden Lkw-Typen aus Bergheim, die sich beim Schrott-Jupp rumgetrieben hatten, Agenten des BKA gewesen.

War Freddy auch verhaftet worden? Wenn ja, hatte er vorher die unnötigen Schießeisen entsorgt?

2.

Eine grüne Minna, ein Kleinbus, speziell ausgestattet für den Transport fluchtbereiter Gesetzesbrecher, brachte mich nach Kalk ins neue Kölner Polizeipräsidium. Zwei Beamte führten mich hoch in die Kriminalinspektion 2, genannt K2, zuständig für die Deliktbereiche Organisierte Kriminalität, Bandenkriminalität und Rauschgiftkriminalität. Das Fälschen von Banknoten gehörte also nicht in die Rubrik Wirtschaftskriminalität, sonst wäre das K3 zuständig gewesen.

Ein netter Beamter in grüner Hose und kakifarbenem Hemd nahm mich in Empfang, schnitt die Plastikfesseln durch und erlaubte mir die lang ersehnte Zigarette. Meine blutleeren Finger aber konnten sie nicht festhalten. Der Beamte hob sie vom Boden auf, klemmte sie zwischen meine Lippen und gab mir Feuer. Während ich mit leicht geöffnetem Mund den Qualm einsaugte und aushauchte, rieb ich meine tauben Hände aneinander. Als eine erste Wärmewelle die Fingerspitzen erreicht hatte, tippte ich auf einem Dienstapparat die Nummer der Anwaltskanzlei Bauschulte und schilderte der Sekretärin mein Dilemma. Die Dame erwiderte bedauernd, ihr Chef sei gestern für zwei Wochen in Urlaub gefahren. Daraufhin rief ich meinen Bruder Ecki an und bat ihn, einen Strafverteidiger für mich aufzutun und sofort ins Präsidium zu schicken.

Nach dem Telefonat filzte mich der Beamte sorgfältig und nahm mir alle Gegenstände ab, mit denen ich mein Leben hätte beenden können: Gürtel, Schnürsenkel, Armbanduhr, Feuerzeug und ein Aspirin plus C.

Dann ging er mit mir zu der Zelle am Ende des Flurs und schloss mich ein. »Polizeigewahrsam« nennt man so etwas. Wer hier schon alles auf seine erste Vernehmung gewartet haben mochte! Mafiagrößen, Rauschgiftbarone, Menschenhändler, Auftragskiller. Mit Sicherheit hatten die Wände dieses kleinen Raums, in dem sich nur eine im Boden verschraubte Eisenliege mit braunem Plastikbezug befand, schon tausend Jahre Zuchthaus gesehen.

Ich war müde und gleichzeitig aufgedreht. Gedankenfetzen fuhren unter meiner Schädeldecke Karussell. Ich legte mich auf die Pritsche, schloss die Augen und versuchte, ruhig und bewusst ein- und auszuatmen.

Nach einer Stunde öffnete sich die Tür, und Norbert Kaiser, der junge Anwalt, den mein Bruder auf die Schnelle aus dem Branchenbuch herausgesucht hatte, trat an die Pritsche heran. Der Mann missfiel mir auf Anhieb. Er erinnerte mich von seiner ganzen Art her an die Korps-Studenten, die noch in den 1970er-Jahren mit blutigen Schmissen auf den Wangen durch Lindenthal gezogen waren und im Wirtshaus Schwan völkische Trinklieder gesungen und verklemmte Ferkelwitzchen erzählt hatten.

Ich spürte gleich, dass Norbert Kaiser nicht annähernd so viel drauf hatte wie Ulrich Bauschulte, dem es vor sieben Jahren gelungen war, einen für mich akzeptablen Deal mit der Justiz auszuhandeln.

Am selben Tag noch vernahm mich Franz Trabold vom BKA etwa zwei Stunden lang. Seine Strategie war durchschaubar. Und meine auch. Er wollte mich erst einschüchtern und dann zermürben, um von mir die Namen von mutmaßlichen Mittätern, Hintermännern, Investoren und Abnehmern zu erfahren.

Aber ich blieb stur. »Ich habe 9 Millionen Dollar gedruckt, in Hunderterscheinen«, spulte ich immer wieder dieselbe Schleife ab, »die Blüten habe ich in einem Container in Bickendorf eingelagert. 6 Millionen davon wollte Frau Susanne Wagental heute für 550.000 Euro kaufen.«

»Das wissen wir, Kuhl«, flüsterte der drahtige Mann mit dem kahl geschorenen Schädel in mein Ohr, um dann urplötzlich loszubrüllen: »Wer hat die Produktion bezahlt? Wer hat die gefälschten Scheine an wen verkauft?«

»Hören Sie auf, Herr Trabold«, sagte ich, »dieses Geschrei macht mir Angst, da verriegele ich die Tür.«

»Wie Sie meinen, Kuhl!«, schrie er unbeeindruckt weiter. »Dann gehen Sie eben fünfzehn Jahre in den Bau, und Ihre Hintermänner reiben sich die Hände und verhuren Ihr Geld!«

»Welche Hintermänner?«

»Verdammt, Kuhl! Seien Sie doch vernünftig! Wenn Sie kooperieren, lässt sich bestimmt was machen! Sie sind fünfundsechzig Jahre alt, Sie wollen doch noch mal frische Freiluft atmen in Ihrem restlichen Leben! Oder etwa nicht?«

»Das wäre nicht das Schlechteste«, gab ich zu.

»Ich will Namen hören!«

»Wie wär’s mit nem Zigarettenpäuschen, Herr Trabold?«

»Ich warne Sie, Kuhl! Reizen Sie mich nicht!«

So ging das noch eine ganze Zeit lang. Gegen 19 Uhr aber war dann Schluss.

Nach einer Nacht in der Gewahrsamszelle ging es am nächsten Morgen im Vernehmungsraum weiter mit Chefermittler Trabold und Anwalt Kaiser.

Der BKA-Mann hatte sich gut vorbereitet und jede Menge Material mitgebracht. Er legte mir ein Foto vor, und ich war echt erstaunt. Nicht über das, was auf dem Bild zu sehen war, sondern über die Qualität.

»Da haben Ihre Leute aber ganze Arbeit geleistet«, sagte ich und schaute mir das Foto eine Weile an. Darauf war Frank Wiggerl zu sehen, sehr gut getroffen und einwandfrei zu erkennen, aufgenommen aus einer erhöhten Perspektive. Er verließ gerade mein Atelier in Widdersdorf. Es gab nur eine Stelle, von der aus das Foto geschossen worden sein konnte. Gleich vorne links an der Einfahrt zur Donatusstraße, schräg gegenüber von meinem Atelier steht ein mehrstöckiges Firmengebäude. In der obersten Etage musste das BKA mit seinen Spezialkameras gesessen haben.

»Das Foto ist zwei Monate alt«, erklärte Trabold. »Den Mann darauf kennen Sie?«

»Ja sicher«, antwortete ich, »Frank Wiggerl, ein Kunde von mir.«

Trabold klappte einen seiner Aktenordner auf, blätterte kurz darin herum und sagte dann: »Sie haben mindestens alle zwei Wochen mit Frank Wiggerl telefoniert, zum Beispiel am 12. Oktober letzten Jahres, am 29. desselben Monats, am 4. November und so weiter. Schauen Sie, Kuhl, alles wunderbar aufgelistet.«

Er gestattete mir einen flüchtigen Blick auf seine penibel layouteten Tabellen, fein säuberlich ausgefüllt mit unendlich vielen Kürzeln und Zahlen.

»Was Ihr euch eine Arbeit mit mir gemacht habt, Junge, Junge«, sagte ich voll ehrlicher Anerkennung.

»Mehrfach ist in den Telefongesprächen von »den fünf Mille« die Rede. Was meint Frank Wiggerl damit?«

»Der Wiggerl hatte Bilder von mir in Kommission genommen und verkauft. Das Geld reichte er aber nicht an mich weiter«, erklärte ich. »Deshalb habe ich ihn immer mal wieder drauf hingewiesen, dass ich auf die fünf Mille warte, weil ich Geld brauchte, um Material zu kaufen für meine Bilder. Und die Miete wollte auch jeden Monat überweisen sein.«

Noch blieb Trabold relativ gelassen. Er legte mir ein zweites Foto vor, ebenfalls in perfekter Qualität. Armin Röser war darauf abgebildet. Auch er stand vor meinem Atelier.

»Was sagen Sie zu diesem Herrn?«

»Der Röser ist ein Idiot«, sagte ich.

»Armin Röser war mehrfach bei Ihnen in der Werkstatt«, präzisierte der BKA-Mann, »und in mehreren Telefongesprächen drängte er sie, endlich ›die Tapeten‹ zu liefern. Es war oft die Rede von der gleichen Summe wie beim Wiggerl: fünf Mille.«

»Der hatte Tapeten bei mir bestellt, Siebdruck mit Kölner Domen drauf«, erklärte ich, »für die Wohnung seiner Freundin, insgesamt 200 Quadratmeter. Dafür hatte er mir 5000 Euro angezahlt. Ich kam aber nicht dazu, seine Tapeten zu machen. Außerdem hätte ich dafür eine spezielle Druckmaschine gebraucht.«

»Das glaube ich Ihnen nicht, Kuhl.« Trabolds Miene verfinsterte sich.

»Offensichtlich haben Ihre Leute mich ja rund um die Uhr abgehört«, sagte ich, »dann wissen Sie doch, was ich von dem Röser halte. Ein nerviger Knallkopp ist das! Das habe ich ihm am Telefon immer wieder gesagt!«

»Sie haben sich mehrfach mit ihm und Wiggerl getroffen, im Café Cento in der Kölner City«, sagte Trabold unbeirrt. »Die genauen Daten sind hier aufgelistet. Und Fotos gibt’s von diesen Treffen auch jede Menge.«

»Sie wissen offenbar alles über mich. Dann wissen Sie auch, dass die Galerie Hohmann mein bester Abnehmer ist. Da schaue ich einmal die Woche vorbei«, erklärte ich, »und danach setze ich mich nebenan auf einen Espresso ins Cento.«

Trabolds Augen fixierten mich bedrohlich. »In dem Bistro haben Sie sich mit Röser, Wiggerl, Hackman und Konsorten getroffen und den großen Dollar-Coup geplant!«

»Blödsinn«, sagte ich mit ruhiger Stimme. »Aber Sie wissen doch, wie das so ist in einem Café. Da geht man rein, setzt sich hin, und dann kommt ein anderer rein, setzt sich zu einem, dann kommt wieder ein anderer rein, der kennt wieder den ersten, dann sitzt man schon zu dritt am Tisch, und so weiter und so fort. Man labert was rum, und irgendwann stehen alle auf und gehen ihrer Wege.«

»Man labert was rum, und dann gehen alle. Sehr interessant.« Trabolds Stimme gewann an Schärfe. »Da Sie offenbar massive Gedächtnislücken haben, sage ich Ihnen jetzt, wie das abgelaufen ist: Sie haben mit Röser und Wiggerl und mit noch ein paar halbseidenen Gestalten, deren Fotos ich hier in der Mappe habe, den Dollar-Deal in professionellem Stil geplant und durchgezogen. Der Röser hat in Ihre Fälscherei 5000 Euro investiert, und er wollte Ergebnisse sehen, und der Wiggerl hatte zugesagt, auch 5000 zu geben, aber er kam nicht rüber mit dem Geld. Deshalb waren Sie sauer auf ihn.«

»Wie wär’s mit einem Zigarettenpäuschen?«

»Schlecht wär’s damit, Kuhl, verdammt schlecht.« Rohe Stimmgewalt baute sich brodelnd in den Tiefen seiner Kehle auf. »Ich komme nicht extra aus Wiesbaden angereist und knie mich wochenlang bis zum Hals in diese Scheiße rein, um mich von Ihnen verarschen zu lassen!«

»Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß«, versuchte ich zu verhindern, was nicht mehr zu verhindern war. Trabold haute mit beiden Fäusten auf den Tisch und brüllte: »Ich will jetzt die Wahrheit von Ihnen hören, Kuhl! Nichts als die Wahrheit!«

»Ich habe die Wahrheit schon mehrfach gesagt«, sagte ich ruhig, »und an der Wahrheit lässt sich nichts ändern.«

Nach der Mittagspause konfrontierte mich der BKA-Mann mit ersten Ergebnissen der gestrigen Aktion. In Friedhelm Hackmanns Wagen hätten sich zwei Handfeuerwaffen und Munition befunden, in Frank Wiggerls Wohnung 300 Gramm Kokain und 120.000 echte Euros und bei Regina Paffrath, der Freundin von Tarek Vrapi, 8 Millionen in Dollar-Blüten, Fälscherwerkzeug und drei Handgranaten.

Als ich das hörte, musste ich erst mal schlucken. Tarek, die linke Bazille, hatte tatsächlich die 8 Millionen Dollar-Blüten, die nicht ganz perfekt waren und die er deshalb schreddern sollte, unters Bett seiner Freundin geschoben. Unfassbar.

Ich versuchte mir meinen Ärger nicht anmerken zu lassen. Vielleicht war das Ganze ja auch nur ein Bluff von Trabold, um mich aus der Reserve zu locken.

»Keine Ahnung, wie die Dame an die Dollars gekommen ist«, sagte ich. »Am besten klären Sie diese Frage in einem persönlichen Gespräch mit Frau Paffrath.«

»Danke für den großartigen Tipp.«

»Vielleicht ist jemand bei mir im Container eingebrochen und hat sich selbst bedient.«

»Sie hatten also so viele Dollars gedruckt, dass Sie gar nicht mitkriegten, wenn da mal eben so poplige acht Milliönchen fehlten? Interessant, Kuhl, sehr interessant.«

»Ich habe Dollars gedruckt, die habt ihr gefunden«, erklärte ich. »Die Strafe dafür werde ich absitzen, vorausgesetzt, meine Gesundheit spielt mit. Mehr gibt’s von meiner Seite in der Angelegenheit nicht zu vermelden.«

»Was sind Sie für ein Stockfisch, Kuhl!«, polterte der BKA-Ermittler wieder los.

Ich zuckte zusammen und hielt mir mit leidendem Blick die Hände an die Ohren. »Nicht so laut, Herr Trabold. Vor Ihnen sitzt ein alter Mann.«

»Ein verbohrter Hornochse sitzt vor mir, verdammt noch mal!« Er baute sich mir gegenüber auf, krümmte den Rücken und schaute mir gerade in die Augen. Ich konnte seinen Atem riechen, so nah war sein Gesicht vor meinem, als er mich mit schneidend scharfer Stimme attackierte: »Bei Ihnen ist im letzten Jahr die halbe Kölner Unterwelt ein- und ausgegangen, und Sie wollen mir weismachen, sie hätten keinem von denen Ihre gefälschten Dollars angeboten?«

»Ich hatte die Dollars in dem Container schon fast vergessen«, sagte ich, »wenn Ihre Frau Wagental mich nicht daran erinnert hätte, lägen die auch in fünf Jahren noch da.«

»Mit dem Schwachsinn kommen Sie nicht durch!«, zischte Trabold. »Wir haben schließlich Beweise!«

Triumphierend zog er ein Foto aus der Tasche und legte es vor mich. Wahrscheinlich hatte er gedacht, ich würde jetzt einknicken wie ein Alpenveilchen unterm Wanderstiefel. Das Foto zeigte Karl-Heinz Ackfeld vor meinem Atelier. In der Hand hielt der Häuptling der Indianer eine weiße Plastiktüte.

»Der Aki war bei mir in der Werkstatt«, sagte ich, »und hat die drei Dömchen abgeholt, die er in Auftrag gegeben hatte. Die sind in der Plastiktüte.«

»Ackfeld ist ein ganz Großer, das wissen Sie, Kuhl! Der kontrolliert tausend Prostituierte und hat schon die Gräber für mindestens zehn seiner Konkurrenten geschaufelt! So einer kommt nicht wegen dreier Dombilder zu Ihnen raus nach Widdersdorf.«

»Nein, wegen drei Bildern nicht«, sagte ich, »aber wegen drei Dömchen, zwei Tassen Kaffee und einem netten Verzäll.«

Trabold tippte auf das Foto und schaute mich überlegen lächelnd an. »Das Foto haben wir am 7. September letzten Jahres gemacht. Zwei Tage danach checkte Ackfeld nach Mallorca ein. Da lebt er in der Nähe von Porto Colom. Das wissen Sie besser als wir, Kuhl, denn in einem der Gästehäuschen auf seinem Anwesen verbrachten Sie im Jahr 2000 die Monate März und April.«

»Nicht zu fassen, was ihr alles wisst.«

»Wir wissen noch viel mehr«, fuhr Trabold fort, »denn am 9. September untersuchten wir im Flughafen Köln-Bonn Ackfelds Gepäck. Und was glauben Sie, haben wir in seinem Koffer gefunden?«

»Meine drei Dombildchen, die der Aki sich ins Schlafzimmer hängen wollte.«

»Tun Sie nicht so scheinheilig!« Trabold knallte die Kopien von sieben 100-Dollar-Scheinen auf den Tisch. »Das hier haben wir gefunden!«

»Fotokopien von Dollars?«, fragte ich unbeeindruckt.

»Natürlich nicht die Fotokopien«, präzisierte Trabold, »wir haben sieben astreine Blüten in Ackfelds Gepäck gefunden. Die haben wir am Flughafen kopiert und wieder zurück in den Koffer getan.«

»Clever.«

»Da staunen Sie, was? Aber es kommt noch besser. Gestern haben wir die Seriennummern mit denen auf den Scheinen verglichen, die Sie Frau Wagental verkaufen wollten. Und: Große Überraschung! Die stimmen überein. Leugnen ist zwecklos, Kuhl.«

Ich versuchte eine etwas entspanntere Sitzposition auf dem Holzstuhl einzunehmen und atmete durch. »Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, Herr Trabold«, sagte ich. »Der Aki und ich, wir kennen uns schon jahrelang. Angefangen hat alles mit einer Lederjacke, die ich für ihn geschneidert hatte. Dann ging es weiter mit den Katzen. Aki hatte früher mindestens dreißig Katzen.«

»Sie sprechen von weiblichen Prostituierten, die für Ackfeld anschafften?«, unterbrach der BKA-Mann.

»Nein, ich spreche von Katzen. Mit Fell und Schwanz und allem, was dazugehört. Ich hatte auch sechs dieser Tierchen. So etwas verbindet. Wir hatten immer genügend Gesprächsstoff«, erzählte ich. »Später habe ich dann Akis Lieblingskatzen in Öl gemalt. Mich hat nie interessiert, womit der Mann sein Geld verdiente. Wir kamen gut miteinander aus, das war alles. Und das ist die Hauptsache für mich. Immer wenn er aus Mallorca oder von sonst wo in Köln einschwebte, rief er an, und wir trafen uns auf einen oder zwei Kaffee. Da der Kölner in der Fremde ja bekanntermaßen ungern auf den Domblick verzichtet, bestellte Aki bei mir drei meiner Dömchen. Und als ich sie fertig hatte, kam er vorbei, bezahlte und ging wieder.«

»Die Dömchen waren doch nur ein Scheingeschäft!«, giftete Trabold. »Sie haben Ackfeld die Blüten als Muster mitgegeben. Die sollte der Obergangster in Mallorca potenziellen Abnehmern zeigen.«

»Nein«, sagte ich bestimmt. »Die sieben Scheine habe ich dem Aki geschenkt. Einfach so.«

»Einfach so. Gestatten Sie, dass ich lache?«

»Als Zugabe zu den drei Dömchen sozusagen«, fuhr ich unbeirrt fort. »Meine Dollars wollte Aki sich auf den Boden seines Pools kleben und mit Klarlack überstreichen, um planschende Gäste und potenzielle Einbrecher ein bisschen zu foppen.«

»Um Gäste und Einbrecher zu foppen, soso.« Trabolds Innenleben begann wieder zu brodeln. »Sie mögen schlau sein, Kuhl, aber glauben Sie mir, so schlau wie ich sind Sie nicht.«

Wir schauten uns einen Moment lang fest in die Augen.

»Gerade weil Sie so schlau sind«, sagte ich, »sollten Sie mal Folgendes bedenken: Sie haben mich rund um die Uhr überwacht, Sie lassen offenbar auch Aki auf Mallorca keinen Schritt machen, ohne dass einer Ihrer Leute ihm folgt. Wie und wo und wann bitteschön sollte ich ihm Dollar-Blüten in größeren Mengen übergeben haben? Gesetzt den Fall aber, ich hätte es irgendwie trotzdem hinbekommen: An wen und wie sollte Aki die Ware auf Mallorca weiterverkauft haben, ohne dass Ihre Leute es mitbekommen hätten? Sie haben doch bestimmt sogar seine Jacht verwanzt, oder?«

Trabold antwortete nicht. Er senkte den Blick auf seine Fotos und seine Aktenordner. Ich glaube, in dem Moment spürte er, dass er nicht wesentlich weiterkommen würde bei mir. Das fuchste ihn. Er war einer von den Ehrgeizigen. Ein Terrier. Aber in meinem Fall würde ihm das nicht viel helfen.

»Wie wär’s mit ’nem Zigarettenpäuschen?«, fragte ich.

Am nächsten Morgen kam Trabold zu mir in die Gewahrsamszelle. »Sie sollten sich schämen«, sagte er, »Sie stammen aus gutem Haus, Sie hätten studieren können, dann wären Sie jetzt Chefarzt, Anwalt, Bankdirektor oder sonst was Vernünftiges. Stattdessen sitzen Sie als überführter Geldfälscher beim K2 und halten für Ihre in jeder Hinsicht minderbemittelten Kumpel aus der halbseidenen Szene den altersschwachen Buckel hin.«

»Und mit so einem Blödmann müssen Sie sich rumschlagen, Herr Trabold«, erwiderte ich. »Sie sind auch nicht zu beneiden.«

Der BKA-Mann schüttelte den Kopf. Ein Lächeln zuckte in seinen Mundwinkeln. »Die Witzigkeit habt ihr Kölner Jungs mit der Muttermilch eingesaugt, was?«

Begleitet von zwei Grünen gingen wir zum Zimmer des Haftrichters. Der wartete schon auf uns, neben Kommissar Blömer, der Staatsanwältin und meinem Kaiser.

Die Sache war schnell verhandelt. Wegen der Schwere der mir zur Last gelegten Gesetzesbrüche und der Gefahr von Verdunklung und Flucht wurde verfügt, mich bis zum Prozess in U-Haft zu nehmen.

3.

Die Düsseldorfer Justizvollzugsanstalt befindet sich in der Ulmenstraße. In Anlehnung daran gab man ihr den Namen »Ulmer Höhe«. Der Volksmund nennt sie »Die Ulm«.

Das Gebäude ist über hundert Jahre alt und wurde an allen Ecken und Kanten immer wieder geflickt und nachgebessert. Aber es gibt schlimmere Gefängnisse in Deutschland.

Die Ulm beherbergt etwa sechshundert Häftlinge, verteilt auf drei Blocks. In Block A sitzen die Lebenslänglichen, in B die zu geringeren Haftstrafen Verurteilten und in C der »Durchgang«. Das sind die Inhaftierten, deren Prozesse noch nicht stattgefunden haben.

Die Neuankömmlinge legt man in Doppelzellen. Man will vermeiden, dass die »Rookies« während der ersten langen Nächte im Strafvollzug randalieren oder sich was antun.

Im Prinzip ist U-Haft verdammt beschissen. Du weißt nicht, was draußen mit deinem Fall passiert, wie gut dein Anwalt ist, wann die Verhandlung angesetzt wird und ob du nach dem Prozess ein freier Mensch bist oder zwölf Jahre einsitzen musst. U-Haft ist ein Leben in der Schwebe zwischen Hoffnung und Angst. Auf Gedeih und Verderb von anderen abhängig, ausgeliefert und fremdbestimmt. Fremdbestimmt. Ein Zustand, den ich mein Leben lang gemieden habe wie der Vampir den Sonnenaufgang.

Aber ich war kein gerade erst ausgewachsener Kerl, der sein Leben schon verpfuscht hatte, bevor es überhaupt richtig losgegangen war. Als die Zellentür im Souterrain von Block C hinter mir ins Schloss fiel, hatte ich mein Leben schon gelebt. Ein pralles Leben. Bleifuß, die Tachonadel am Anschlag. Ich hatte so viel erlebt, wie andere in zehn Leben hintereinander nicht erleben würden. Jahrzehntelang war ich mit den besten Jungs um die Häuser gezogen und in teuren Sportwagen durch die Gegend gerast, ich hatte an Delikatessen und Drogen alles genossen, was der Markt hergab. Ich hatte Firmen hochgebracht, ich hatte Firmen gegen die Wand gefahren. Die schönsten Bräute waren mir seufzend in die Arme gesunken, und ich hatte schon ein paarmal im letzten Moment noch unter der schwingenden Sense des schwarzen Gevatters wegtauchen können.

Das war das eine.

Das andere war die Tatsache, dass ich nicht zum ersten Mal eingefahren war. Im alten Kölner Gefängnis »Klingelpütz« mit Blick auf Hansaring und Gereonswall hatte ich schon mal drei spaßige Wochen die Zelle mit »Dummse Tünn« geteilt, und Jahre später verbrachte ich am Stuttgarter Stadtrand im Terroristenknast von Stammheim mehr als vier Monate auf der Etage unter der, auf der man Andreas Baader an einem Morgen im Oktober 1977 mit einem Loch im Hinterkopf tot aufgefunden hatte.

Ich wusste, wie »in der Blech« der Hase lief, und ich hatte Freunde draußen, die es mir ermöglichen würden, meine Zeit hinter Gittern relativ erträglich zu gestalten.

Mir taten die Männer leid, die oft nicht mal Deutsch konnten, die von unmotivierten Pflichtverteidigern vertreten wurden und deren Familien meist gar nicht wussten, wo ihre Männer, Söhne, Brüder oder Väter steckten. Zu dieser Kategorie gehörte ich nicht. Deshalb tat ich mir auch nicht leid.

Ich schaute mich in dem erbärmlichen Rookie-Käfig um, in den der Beamte mich geschoben hatte. Ein Klo in der Ecke, ein Waschtisch, ein Stuhl, ein Etagenbett mit zwei Matratzen. In der Luft hing ekelerregender Gestank.

Obwohl der obere Platz normalerweise der begehrte ist, lag mein Zellengenosse unten. Ein dicker Mann, um die fünfzig Jahre alt. Vollbart, verschwitzt, in dreckigen Klamotten.

Ich sagte: »Tag. Ich bin Jürgen.«

Der Dicke sonderte nur ein kurzes Grunzen ab und glotzte weiter die Unterseite der Matratze an, auf der ich mein Bettlaken ausbreitete.

Vor dem Abtransport beim letzten Händedruck im Präsidium hatte Anwalt Kaiser mir eröffnet, da ich Wiederholungstäter sei, könnten mir zehn Jahre blühen.

Zehn Jahre. Da konnte ich nur müde lächeln. Falls sich abzeichnen sollte, dass mein künftiges Leben nur noch darin bestünde, das langsam fortschreitende Verfaulen der eigenen Organe zu beobachten, hatte ich den todsicheren Plan B im Kopf, es weitgehend schmerzfrei zu beenden. Ich wäre nicht der Erste in meiner Familie, der sich selbst vom Leben befreite.

Während des ersten Weltkriegs erbte mein Großvater mütterlicherseits ein millionenschweres Vermögen. Er legte das Geld an und verbrachte fortan seine Tage mit malen, huren und zocken. An seinem fünfzigsten Geburtstag gestand er seiner Frau, sprich meiner Oma, sein Lebenswandel, einige Fehlinvestitionen und die Weltwirtschaftskrise hätten sein Vermögen auf die Barschaft reduziert, die er in seiner Westentasche mit sich trug. Meine Oma versuchte ihn damit zu trösten, er sei ja noch kein alter Mann und Arbeitskräfte würden überall gebraucht, er habe doch genug Freunde, bei denen er wegen einer gut dotierten Anstellung anfragen könne. Darauf erwiderte mein Opa ganz entschieden, einerseits sei arbeiten für ihn als Lebensprinzip völlig indiskutabel, andererseits aber könne er auch nicht als armer Schlucker weiterleben, denn man sehe es einem an, wenn man bankrott sei, man rieche es sogar, auch wenn der Betreffende im maßgeschneiderten Gehrock über die Pferderennbahn flaniere und den Zylinder schwenke.

Ich hatte jetzt schon fünfzehn Sommer mehr auf dem Buckel als mein Großvater zu dem Zeitpunkt, an dem er sich am Stadtwaldweiher mit Hilfe eines preußischen Vorderladers von seiner Schädeldecke trennte.

So war mein Opa.

Beim ersten Hofgang am nächsten Tag schaute ich mir meine Mithäftlinge an. Die Mischung schien ganz okay zu sein. Ein paar Junge, ein paar Alte, ein paar Deutsche, ein paar Osteuropäer, ein paar Türken, ein paar Nordafrikaner, ein paar, deren Herkunft sich nicht direkt einschätzen ließ. Einer aus dieser letzten Gruppe war schlank und gepflegt, nicht besonders groß, schätzungsweise fünfundvierzig Jahre alt, und er trug eine Goldrandbrille auf der markant nach unten gebogenen Nase. Als er mich in anständigem Deutsch mit slawischem Akzent ansprach, fächerte er sich mit dem Ausriss aus einer Tageszeitung Luft zu. »Millionen von Dollar-Scheinen, nicht schlecht, Kollege.«

»Du bist gut informiert«, erwiderte ich.

Lächelnd hielt der Mann mir den Artikel hin. »Du bist prominent.«

Es war ein langer Bericht, der am Tag zuvor im Express erschienen war, sogar in der Düsseldorfer Ausgabe der Kölner Presseinstitution. Ein Foto meines Ateliers und ein altes Porträt von mir, ein drittes Foto zeigte Kommissar Blömer, der stolz ein paar Bündel meiner Dollars präsentierte, dazwischen ein mehrspaltiger Text über Hans-Jürgen K. (65), den »größten Banknotenfälscher aller Zeiten«.

Ich wusste nichts von dem Artikel. Aber es war okay, dass er hier kursierte. Das ersparte mir, jedem zu erklären, warum ich zurzeit inmitten ihrer Gesellschaft urlaubte. Außerdem stehen Fälscher gut da in der Hierarchie. Einen umballern kann jeder, auch mit einem Kilo Kokain an der Grenze erwischt zu werden, ist keine große Kunst. Aber richtig gute Geldscheine herzustellen, das verschaffte einem Respekt, ähnlich wie einen perfekt vorbereiteten Juwelenraub kaltblütig durchzuziehen.

»Ich bin Joakim«, sagte mein freundlicher Gesprächspartner. »Wir sollten uns vielleicht mal in Ruhe miteinander unterhalten.«

»Über welches Thema?«

»Über Kunst zum Beispiel«, antwortete er.

»Welche Kunst?«

»Kunst ist Kunst.«

»Der eine malt ein wunderbares Ölbild und meint, das sei keine Kunst«, sagte ich, »und der andere zieht eine gestärkte Kochmütze an, verteilt ein paar bissfeste Gemüsebröckchen auf einem Goldrandteller und behauptet, das sei Kunst.«

Joakim lächelte das große Komplizenlächeln. »Ich wusste gleich, dass man sich mit dir gut unterhalten kann.«

»Ich denke, wir werden genug Zeit finden, das auszuprobieren«, erwiderte ich.