16,99 €

Mehr erfahren.

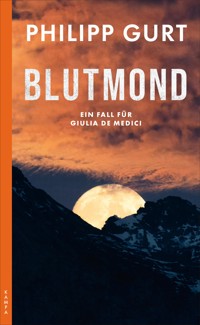

- Herausgeber: Kampa Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Giulia de Medici

- Sprache: Deutsch

Seit Tagen wird die achtzehnjährige Tochter einer ranghohen Polizeibeamtin vermisst. Als die junge Frau in einer Alphütte oberhalb von Chur zu sich kommt, zwingt ihr Entführer sie, Abschiedsbriefe an ihre Familie zu schreiben. Doch ihr gelingt es, den Mann zu überlisten und der Polizei eine Nachricht zukommen zu lassen. Der Hilferuf, der Chefermittlerin Giulia de Medici von der Kantonspolizei Graubünden erreicht, ist verstörend und drängt zur Eile, zeichnet er doch das Profil eines Psychopathen, der dem Opfer seinen Todeszeitpunkt längst genannt hat. Die Uhr tickt, nur wenige Stunden verbleiben. Für Giulia beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Als sie bemerkt, dass der hochintelligente Täter sein teuflisches Spiel auch mit ihr treibt, ist es bereits zu spät: Eine zweite junge Frau verschwindet am helllichten Tag. Und dies soll erst der Auftakt eines grausamen Werks sein. Giulia, die privat zaghaft eine neue Liebe lebt, gerät in den dunkelsten Sturm ihres Lebens und wird von der Jägerin zur Gejagten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 450

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Philipp Gurt

Blutmond

Ein Fall für Giulia de Medici

Roman

Kampa

Für meine Leser – ich danke euch herzlich.

Zeig mir dein Gesicht, damit ich das Böse in mir darin erkennen kann …

1

Laura Bonorand saß vor einem Notebook. Vor ihr blinkte auffordernd der Cursor in einem bedrohlich leeren Word-Dokument. Auch sie hatte von dem Verbrechen gehört, das am letzten Wochenende in Chur verübt worden war. Eine Auszubildende, deren Mutter ausgerechnet bei der Stadtpolizei Chur arbeitete, war auf verstörende Weise ermordet worden, und als wäre das nicht schon grausam genug, wurde die Leiche an einem Ort aufgefunden, der alle sprachlos zurückließ, vor allem die Polizei!

Diese schreckliche Nachricht hatte Laura am Sonntagmittag über den WhatsApp-Chat ihrer Girls-Clique erreicht, nachdem sie endlich aufgestanden war. Die Nacht davor war sehr kurz gewesen, denn sie hatten gemeinsam den 18. Geburtstag einer der Freundinnen am Crestasee gefeiert, bis der Himmel hell wurde und sie alle heiser waren. Wie Laura aus dem Gruppen-Chat erfuhr, hatten die Boulevardmedien das Verbrechen erst kurz vor Mittag publik gemacht. Brisant am Geschehen: Die Chefermittlerin der Kantonspolizei Graubünden, Giulia de Medici, schien irgendwie in den Fall verwickelt zu sein, hieß es in der Schlagzeile. Ein Foto der Schwarzhaarigen war übergroß im Artikel abgebildet. Die 34-jährige Polizistin trug eine dunkle Jeans, weiße Turnschuhe und ein apricotfarbenes T-Shirt mit dem Schriftzug Columbia University auf der Brust, ihre Waffe steckte im Schulterholster. De Medici stand hinter dem rot-weißen Band der Polizeiabsperrung. Sie trug ihr Haar offen und blickte durch eine dunkle Sonnenbrille seitlich zurück, direkt ins Objektiv des Pressefotografen. Auf dem von der Polizei abgesperrten Platz standen diverse Einsatzfahrzeuge mit eingeschaltetem Blaulicht. Auch die Spurensicherung in ihren weißen Overalls war auf dem Foto zu erkennen. Deren Beamte standen hinter einem achselhohen weißen Sichtschutz, der wohl das Opfer abschirmte. Neben Giulia de Medici stand eine blonde Frau, die ihr Haar zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden hatte. Deren rechte Hand lag auf Giulias linker Schulter, so als würde sie ihr gut zureden. Beide Frauen trugen eine mit POLIZEI beschriftete Oberarmbinde. Gemäß Bildlegende handelte es sich bei dieser zweiten, ebenfalls bewaffneten Frau um Nadia Caminada, die Profilerin der Kripo und zugleich beste Freundin der Chefermittlerin.

Das Opfer, das wusste Laura schon, war bereits Tage zuvor von der Mutter als vermisst gemeldet worden – nun herrschte fassungslose Gewissheit!

Laura interessierte sich gleich aus mehreren Gründen für diesen Fall: Ihr Vater, Arnold Bonorand, ein ehemaliges Mitglied der Sondereinheit Enzian bei der Kantonspolizei Bern, stand seit zehn Jahren im Dienst der Kantonspolizei Graubünden, war dort bei den Grenadieren, den harten Kerlen sozusagen. Er hatte ihr tags zuvor beim Mittagessen vom Fall erzählt. Dabei hatte er nicht viel preisgegeben, wie es seine Art war, aber doch genug, damit Laura schlussfolgerte, dass es sich bei der vermissten jungen Frau nicht bloß um eine Ausreißerin handeln konnte, wie es in den Tagen zuvor in den Medien geheißen hatte. Die Verschwundene war gleich alt wie sie, das hatte ihr Pa explizit erwähnt, auch im Hinblick darauf, dass Laura am Samstagabend mit ihren Freundinnen zum Bergsee fahren wollte.

»Nicht jeder ist ein Verbrecher, aber es gibt mehr davon, als manch einer denkt«, pflegte ihr Vater hin und wieder zu sagen, und beim Mittagessen am Samstag hatte er hinzugefügt: »Laura, halt einfach deine Augen und Ohren ein bisschen offen, bis wir mehr wissen. Du weißt, was ich meine, ja?«

Sie hatte mit einem gedehnten, leicht genervten »Jaaa, Pa« geantwortet und eine weitere Gabel Pasta in den Mund geschoben, die Augen ein wenig verdreht und sich ihrer Mam zugewandt, die entspannt lächelte. Ihr Vater hatte bloß genickt und in seiner ruhigen Art gesagt: »Dann ist ja gut.«

Ein weiterer Grund, weshalb Laura den Fall seit Bekanntwerden vor einigen Tagen so genau verfolgt hatte, war ihr persönliches Interesse an der Polizeiarbeit. Sie selbst wollte nämlich nach der Matura und dem Erreichen ihres 21. Geburtstags schnellstmöglich zur Polizeischule gehen.

Der blinkende Cursor riss Laura aus ihren Gedanken, sie atmete angespannt. Falten durchzogen ihre Stirn, in ihrem Blick lag Schrecken. Ihre Finger schwebten zitternd über der Tastatur, Angstwellen pulsierten unrhythmisch durch ihren Körper, denn sie war sich sicher, dass nun auch sie diesem Mörder in die Hände gefallen war!

Sie befand sich in einem kleinen Raum, der nicht mehr als sechs oder sieben Meter im Quadrat maß. Längst wusste sie, dass sie in einer Berghütte gefangen gehalten wurde. In dem beengten Raum mit niedriger Holzdecke stand mittig ein Bett, daneben ein kleiner Tisch samt dem Stuhl, auf dem sie jetzt saß. Neben dem Notebook vor ihr lag ein Notizblock und ein Bleistift. Der Boden der Hütte war aus naturbelassenen alten Holzbrettern gefertigt, wie auch die Wände. An der einen Wand hingen drei Jagdtrophäen: ein mittelprächtiges Hirschgeweih, links und rechts davon die kalkweißen Schädel von Gämsen, aus deren Augenhöhlen nur Leere starrte. In einer Zimmerecke hingen an einer Strebe aus Holz drei Glocken, die Riemen reichhaltig bestickt mit Edelweiß-, Enzian- und Alpenröslimotiven. Es roch nach Heu. Wahrscheinlich wurde es über ihr im Giebel gelagert.

Das Bett und der kleine Holztisch waren von einem stabilen Käfig aus Metall umgeben, der bis zu den beiden Holzbalken an der Decke reichte und in dem sie wie ein Tier gefangen gehalten wurde. Aus einer der Ecken des Raums fing sie zudem bei Tag und Nacht eine Kameralinse ein.

Es war ihr dritter Tag in Gefangenschaft. Morgen müsste sie sterben, am Freitag, dem 23. Juni 2023, um genau 11:06 Uhr!

Ihr Peiniger, der nur als lieblose Stimme aus einem Lautsprecher zu ihr sprach, hatte sie dies unmissverständlich wissen lassen und wiederholte die Ansage jeden Morgen um dieselbe Zeit, als könnte sie es in der Zwischenzeit vergessen haben. Mit jedem neuen Morgen rückte das Ende näher, und Laura hatte noch immer keinen Ausweg gefunden. Der Lautsprecher verstärkte die Kälte des Mannes noch zusätzlich, denn mit einer körperlosen Stimme kann man nicht verhandeln, nicht auf Mitgefühl pochen, sich nicht wehren. Der Lautsprecher besaß keine Ohren geschweige denn ein Herz. Jede Anweisung von ihm war wie eine Bahnhofsdurchsage, taub für jegliche Widerrede.

Emotionslos sagte der Mann jeden Morgen: »Es ist Punkt 8:00 Uhr, ich wünsche dir einen guten Morgen«, und nannte ihr dann im selben Atemzug die Anzahl der noch verbleibenden Tage – heute, als er vor 36 Minuten zu ihr gesprochen hatte, war nur noch ein Tag übrig.

Am Dienstagmorgen, nach der ersten Nacht in Gefangenschaft, musste Laura sich nach dieser »Begrüßung« an den kleinen Tisch neben dem Bett setzen und mit Bleistift Stichworte niederschreiben. Stichworte, die ihre Gefühle beschreiben sollten. Sie schrieb:

angst unsicherheit

verzweiflung panik

warum? hilflosigkeit

verlorenheit

hoffnung

Am zweiten Tag wünschte ihr die Stimme via Lautsprecher ebenfalls einen guten Morgen und verkündete dann die verbleibende Zeit von Lauras »Restleben«, so nannte er es. Dann blieb es still im Lautsprecher, bis eine halbe Stunde später um genau 8:30 Uhr der tiefe Gong ertönte. Auch den kannte sie vom Vortag und wusste, was zu tun war. Sie stellte sich in die hintere rechte Ecke des Käfigs und drehte den Rücken zur Gittertür. Dort, das hatte er ihr am Vortag genau erklärt, musste sie sich entsprechend positionieren: die Beine etwas abgespreizt und die Arme über den Kopf wie bei einer polizeilichen Durchsuchung. Ihre Hände umgriffen dabei die fingerdicken Gitterstäbe, den Kopf musste sie gesenkt halten. Dann hörte sie, wie die Zimmertür aufging, dann die schweren Schritte des Mannes, das metallische Geräusch, als er die kleine Luke im Käfig öffnete, die sich auf Knöchelhöhe befand.

Erst nach dem hellen Gong durfte sie sich wieder aus ihrer Starre lösen. Als sie sich dann gestern Morgen zur Luke umgedreht hatte, hatte da zu ihrer Verwunderung ein Notebook auf dem Boden gelegen.

Die Stimme erklärte via Lautsprecher, was dies zu bedeuten hatte: Sie habe nun knapp 30 Minuten Zeit, um den ersten von drei Abschiedsbriefen zu schreiben.

Das war gestern gewesen, am Mittwoch, heute war der zweite Brief dran, morgen, Freitag, dann der dritte, am letzten Tag ihres Lebens. Bis um Punkt 9:00 Uhr musste sie auch heute das Gerät wieder zurück zur Luke legen.

Gestern hatte sie ihrer Mam geschrieben, heute wollte sie die Zeilen an ihren Pa richten. Morgen würde dann der dritte und letzte Brief folgen, nur etwas mehr als zwei Stunden vor ihrem Tod. Dieser würde an ihre kleine Schwester Mia gerichtet sein, doch daran mochte Laura gar nicht denken, denn es zerriss ihr fast das Herz.

Vor ihr blinkte weiterhin auffordernd der Cursor, der in seinem Rhythmus die Zeit emotionslos teilte. Oben rechts auf dem MacBook stand das Datum und die Uhrzeit: Donnerstag, 22. Juni 2023, 8:36 Uhr.

Laura strich sich ihr braunes nackenlanges Haar zurück und legte ihre Hände danach gefaltet auf ihren Kopf, wie eine Fußballspielerin, die soeben eine Torchance vermasselt hatte. Sie blickte sich mit ihren himmelblauen Augen einmal mehr um: Der Raum hatte ein doppelflügeliges Fenster, dessen hölzerne rote Läden geschlossen waren. Dennoch konnte Laura durch eine nicht richtig geschlossene Holzlamelle einen Blick nach draußen erhaschen. Sie sah nicht viel und konnte wegen des Käfigs nicht näher ran, aber durch die verstaubte Fensterscheibe erkannte sie schemenhaft Chur in der Ferne unter sich im Talausschnitt. Genauer gesagt sah sie nur einen schmalen Streifen der südwestlichen Quartiere, die sich fast bis zum Rhein hin erstreckten. Dahinter erhob sich der fast 3000 Meter hohe Calanda.

Laura war in Chur geboren, in der Stadt mit ihren knapp 40 000 Einwohnern aufgewachsen; sie kannte daher Land und Leute so gut wie ihr Handy. Deshalb war sie sich sicher, dass sich die Hütte, in der sie gefangen gehalten wurde, irgendwo Richtung Churwalden oder Tschiertschen befinden musste.

Laura starrte wieder auf den Cursor, der blinkte wie der unbarmherzige Herzschlag des Bösen. Shit, dachte sie, es ist so schwer, diese Worte des Abschieds überhaupt nur zu denken. Wahrscheinlich verschaffte ihre Seelenqual diesem Psycho eine dunkle Lust, mutmaßte sie, und es lief ihr kalt den Rücken hinunter.

Wie in den ersten beiden Nächten hatte auch in der vergangenen Nacht gedimmtes Licht den Raum durchgehend erhellt. Das half zwar nicht beim Einschlafen, doch Laura war dennoch froh um die Sparglühbirne, die an einem lose über die Wände verlegten Kabel neben dem Käfig von der Decke baumelte. Sie hatte verständlicherweise kaum geschlafen, seit sie hier war. Sie war auch letzte Nacht nur in einen erschöpften Dämmerzustand gefallen, in dem sich das Gefühlschaos etwas glättete, wie die Landschaft, wenn man vom bergigen Graubünden Richtung Zürich fuhr. So schaffte sie es, ihren Geist vor der grausamen Realität zu bewahren, zu verstecken, klein zu halten. Doch auch der heutige Morgen war irgendwann mit seinem fahlen Licht angebrochen, erweckte die unfassbare Gewissheit, dass das alles nicht nur ein Albtraum war. Morgen, morgen musste sie sterben! Darüber ängstigte sie sich, denn noch am Montag hatte sie aus den Boulevardmedien erfahren, wie das erste Opfer umgebracht worden war, was mit ihr am Ende geschehen war.

Einzig Lauras Blick vermochte es, hin und wieder dem Käfig zu entfliehen. So wie in diesem Moment. Sie hob in Gedanken versunken ihren Blick vom Notebook, spähte unauffällig durch die offene Lamelle. Der Blick nach draußen schenkte ihr einen Funken Zuversicht, auch wenn sie wusste, dass dies einzig und allein ihrem unbändigen Lebenswillen geschuldet war und jegliche Hoffnung wahrscheinlich töricht und vergebens war.

Laura blickte an sich herunter. Sie trug nur eine hellblaue Panty und ein weißes Trägertop. Diese Kleidungsstücke gehörten ihr nicht, sie hatten sorgfältig zusammengelegt auf dem kleinen Tisch neben dem Bett gelegen, als sie zum ersten Mal in diesem Käfig zu sich kam. Laura hatte nicht gezögert, diese ihr fremde Kleidung anzuziehen, die immerhin sauber aussah und nach Waschmittel roch, denn sie war splitternackt aus einem Dämmerzustand erwacht, fast so, als wäre sie hier zur Welt gekommen. Die beiden Kleidungsstücke passten ihr wie eine zweite Haut, was sie verwunderte.

Ekliger, als diese ihr fremden Sachen anziehen zu müssen, war für sie der Umstand, dass ihr Entführer sie, während sie weggetreten war, mit einer Hauptpflegelotion, die feinsten goldenen Glitzer enthielt, eingecremt haben musste, und das am gesamten Körper. Der süßliche Geruch von Kokosnuss und Mandeln brannte sich verstörend in ihre Sinne ein. Sie hatte es mittlerweile fast aufgegeben, darüber zu grübeln, wieso er ihr dies angetan hatte: aus einer krankhaften Lust heraus, weil sie wehrlos vor ihm gelegen hatte? Hatte ihn das aufgegeilt, er sich dabei befriedigt, sie gefilmt, gar fürs Internet? Oder war es eine Art letzte Ölung gewesen, die sie damit erhalten hatte?

Auf jeden Fall hatte das Ganze mit Macht zu tun, da war sich Laura sicher. Das war wohl auch der Grund, warum er ihr zwei Mal am Tag einen Eimer in den Käfig schob, über dem sie ihre Notdurft zu verrichten hatte – und das alles im Blickfeld dieser Kameralinse!

Das Einzige, das Laura mit Sicherheit wusste, war, dass alles nach einem exakt vorgegebenen Zeitplan ablaufen musste. Der Entführer brachte ihr das Essen um 9:00 Uhr und um 18:00 Uhr. Zum Frühstück gab’s Flocken mit Milch, abends ein Sandwich. Beides stellte er durch die Luke auf den Boden, während sie ihm den Rücken zukehren musste. Sie bekam aber sowieso nichts runter. Misstrauisch nahm sie nur die Getränke. Der Eimer für die Notdurft kam immer um 10:00 Uhr und um 22:00 Uhr.

Wenn etwas passierte, ertönte immer erst der tiefe Gong, dann klang seine Stimme aus dem Lautsprecher. Laura hatte sich in die Ecke zu stellen. Wie zum Beweis für seine zeitliche Exaktheit hing eine große rote Digitalanzeige an der Wand neben den Jagdtrophäen und zählte die Zeit samt Sekunden runter, bis Laura sterben würde. Im Moment waren es noch 26 Stunden, 23 Minuten und 14 Sekunden, 13, 12, 11, 10 …

Wie genau er sie umbringen würde, davon hatte er bisher nichts gesagt. Nur dass sie leiden und sich die Erlösung herbeisehnen würde, wenn sie bis dahin nicht tue, was er ihr auftrage.

Laura verstand längst, dass sie einem sadistischen Psychopathen in die Hände gefallen war, einem, dessen Befriedigung darin lag, sie zu erniedrigen, ihr seine Macht zu demonstrieren.

Laura war gescheit, gehörte zu den Besten ihrer Klasse. In Fächern, in denen andere sich den Lernstoff mit Müh und Not erarbeiten mussten, floss dieser einfach so in sie hinein wie ein Glas Wasser. Früh hatte man in ihrem Leben von Hochbegabung gesprochen, und die Tests waren allesamt entsprechend ausgefallen. Einen IQ von über 150 wurde bei ihr schon vor Jahren festgestellt, und man hatte ihr somit eine große akademische Karriere in der Wirtschaft oder Wissenschaft prophezeit. Doch Laura wollte ungeachtet dessen nach ihrem Abschluss zur Kriminalpolizei gehen, wie ihr Vater es damals getan hatte. Sie wollte Ermittlerin werden, hoffte, eines Tages mit Giulia de Medici ermitteln zu dürfen, stellte sich in den kühnsten Träumen sogar vor, irgendwann mal einen Fall mit ihr gemeinsam zu lösen. Sie hatte mit der Chefermittlerin sogar einmal geredet, vor etwa einem Jahr, als sie am Zukunftstag ihren Vater im Kommando besuchen durfte. Da hatte de Medici mit ihrer ganzen Persönlichkeit und ihrem Elan den Raum betreten. Es schien Laura damals so, als würde sich mit ihrer Präsenz die Energie im Raum verändern. Laura war tief beeindruckt gewesen. Diese Frau war ja so cool! De Medici hatte sich sogar die Zeit genommen, mit Laura ein paar Worte zu wechseln, hatte ihr Mut zugesprochen und gesagt: »Mädchen wie du können alles, was Jungs auch können, und manchmal können sie’s auch einfach besser.«

»Wir reden nach der Matura nochmals darüber«, hatte hingegen Lauras Vater mit einem Lächeln gesagt. Er, der in Graubünden den Polizeigrenadieren angehörte, war skeptisch, erklärte seiner Tochter, dass der Alltag als Beamter nicht immer leicht sei, dass der Respekt gegenüber Polizisten abnehme, die Gewalt gegen sie sich häufe. Lauras Mam Chloe, eine Psychologin, pflegte dazu jeweils zu sagen: »Denk immer daran: Dir stehen alle Türen offen. Nimm die, welche für dich passt, denn du bist du, und von all den anderen gibt’s ja schon genug.«

Doch Lauras Entscheid war längst gefallen. Nächstes Jahr würde sie die Matura in der Tasche haben, dann einige Praktika im sozialen Bereich absolvieren, ehe sie mit 21 endlich die Polizeischule in Zürich beginnen könnte.

Sie wusste, dass jeder Beamte in Graubünden und darüber hinaus längst von ihrem Verschwinden wusste – seit Tagen wurde bestimmt in der ganzen Schweiz fieberhaft nach ihr gesucht. Erst recht nach dem unfassbaren Verbrechen, das nur ein Tag vor ihrer Entführung geschehen war. Auch wenn das öffentlich niemand zugeben würde: Dass sie die Tochter eines Kriminalbeamten war, machte einen Unterschied. Polizeibeamte waren eine Familie, erst recht, wenn jemand von ihnen zu Schaden kam oder bedroht wurde, dann rückten alle noch näher zusammen, bildeten eine gemeinsame Front. Beispiele dafür gab’s genug: Polizistenmörder wurden Tag und Nacht gehetzt, und das mit einem unvergleichlich größeren Eifer, als wenn Hans Muster vor einer Kneipe niedergestochen wurde.

Dass dieser Umstand ihr das Leben retten würde, daran zweifelte sie dennoch, denn sie fand nicht den geringsten Anhaltspunkt, anhand dessen sie ihren Entführer mit sich in Verbindung hätte bringen können. Sie sah kein Motiv, keinen Zusammenhang, außer, dass sie ebenfalls jung war, wie das erste Opfer, und wie dieses in Chur wohnte. Mehr aber wusste sie von der anderen Frau nicht. Doch dass sie nur einen Tag nach dem Auffinden der Leiche entführt worden war, deutete darauf hin, dass der Täter im Blutrausch einer dunklen Euphorie handelte.

Das Letzte, woran sich Laura erinnern konnte, war, dass sie am Montagnachmittag nach der Schule auf dem Weg ins Fußballtraining war, wo sie im lokalen Frauenteam die Kapitänin stellte. Es war heiß gewesen, ein leichter Südwind ging, als sie auf ihrem Fahrrad hinunter zu den Sportanlagen der Oberen Au radelte, die am Rhein lagen. Auch wenn sie sich nur noch bruchstückhaft zu erinnern vermochte, so war sie sich sicher, den üblichen Weg genommen zu haben, auch wenn ihr Pa ihr mehrmals davon abgeraten hatte. So wie Hebammen überall Schwangere sehen, sah er nun mal überall Verbrecher. Ob sie im Fußballtraining angekommen war, wusste sie nicht mehr, auch nicht, ob sie danach mit ihren Freundinnen ins Freibad gegangen war, das unmittelbar an die Fußballplätze angrenzte, um eine Runde schwimmen zu gehen und danach den Tag ausklingen zu lassen. Das jedenfalls wäre der Plan gewesen.

Sie versuchte fieberhaft, sich zu erinnern, fragte sich: War ich überhaupt im Training, im Schwimmbad? Die letzten Erinnerungen waren von Nebelschwaden umgeben, die sich zunehmend verdichteten, je näher sie ihrer Entführung kommen wollte. Die letzten glasklaren Erinnerungen hatte sie ans Frühstück am Montagmorgen. Ihre elfjährige Schwester Mia hatte sie einmal mehr genervt. Da hatte ich echt noch andere Probleme, dachte Laura, jetzt wo es um ihr Überleben ging.

Da sie keine Verletzungen an sich festgestellt hatte, keine Beule am Kopf, die ihre Ohnmacht erklärt hätte, war sie sich sicher, dass sie unter Drogen gesetzt worden war. Sie hatte deshalb ihre Armbeugen und Handgelenke akribisch auf Einstichstellen untersucht – nichts. Sie hatte keine Ahnung, wann und wie ihr die Droge verabreicht worden war, aber sie wusste, dass es Substanzen gab, deren Wirkung eine Amnesie herbeiführen konnte, die Tage vor der Einnahme zurückreichte.

Wieder fiel ihr Blick zurück auf den Cursor. Schreib, schreib, schreib, schreib, schreib … forderte dieser sie mit jedem Blinken auf.

Immerhin wusste sie seit heute Morgen, wie ihr Entführer aussah. Sie hatte sich, als der dunkle Gong vorhin erklang, brav in die Ecke gestellt, den Kopf nach unten gesenkt, Arme über dem Kopf, die Hände umfassten die Gitterstäbe – alles wie von ihm angeordnet. Diesmal aber hatte sie zur Seite geschielt und dadurch in der Spiegelung der Fensterscheibe einen Blick auf ihn erhaschen können, als er etwas auf den Boden legte, das sich im Nachhinein als Laptop herausstellte. Der Mann trug einen schwarzen Bart und eine braune Hose, darüber ein weißes Hemd. Auf seinem Kopf saß ein dunkelbrauner breitkrempiger Hut. Weitere Details blieben ihr verborgen, denn sie konnte es nicht riskieren, den Kopf zu drehen.

Der Mann musste ein sehr vorsichtiger Mensch sein, da sie ihm immer den Rücken zudrehen musste, obwohl er sich ihr, seiner einzigen Zeugin, ja sowieso bald für immer entledigen wollte. Oder aber er brauchte diese Distanz für seine Taten, wollte oder konnte ihr weder direkt begegnen noch mit ihr persönlich sprechen. Falls er sich auch sonst überall so vorsichtig verhielt, schmälerte dies Lauras sowieso schon kleine Chance, rechtzeitig von der Polizei gefunden zu werden, erheblich. Doch sie gab noch nicht auf. Die Angst schärfte ihre Sinne, denn noch war sie nicht tot!

Deshalb musste sie tun, was er verlangte. Es blieb ihr auch jetzt nichts anderes übrig, als sich wieder auf das leere Dokument vor sich zu konzentrieren. Sie musste einen weiteren Abschiedsbrief schreiben, ob sie wollte oder nicht.

Gestern hatte sie den ersten, denjenigen an ihre Mam, verfasst, ihr darin unter Tränen für all das Gute gedankt, vor allem für ihre Liebe und die wunderschönen Momente, die sie gemeinsam erlebt hatten. Auch dafür, dass sie ihr immer Freiraum ließ, auch um Fehler zu machen, sich zu verändern, ohne sich für andere verbiegen zu müssen. Auch dass sie ihr beibrachte, Meinungen von anderen als das zu sehen, was sie sind, nämlich Blickwinkel, entstanden durch das jeweils eigene Erleben, die weder als falsch noch als richtig bewertet werden mussten. Sie dankte ihr auch dafür, dass sie ihr stets Mutter und Freundin in einem war.

All diese schönen Erinnerungen in diesem Käfig aufzurufen, im Wissen, dass es bald zu Ende ging, schmerzte Laura. Die Lebenszeit wurde plötzlich unsäglich kostbar, und all die Alltagsprobleme, die sie davor hatte, lösten sich in der Frage auf, warum sie diese überhaupt je so sehr gewichtet hatte. Doch eines half ihr: Ihre Mam war eine außerordentlich starke Persönlichkeit, sie würde in diesen Zeilen auch viel Trost und Kraft finden.

Heute war der Brief an ihren Pa dran. Der war ungleich schwieriger zu schreiben, fand Laura, denn er war nie ein Mann der großen Worte gewesen, was nicht hieß, dass er ihr nicht Nähe und Wertschätzung geschenkt hätte. Er war es, der sie, seit sie klein war, auf seinen kräftigen Schultern in die Welt hinausgetragen hatte, und das über den Horizont hinaus. Er war es auch, der Hindernisse als Herausforderungen ansah, der ihr immer Mut zugesprochen hatte, ihr versicherte, dass Mädchen genauso stark sind wie Jungs, dass Stärke nicht von Muskeln käme, sondern eine Kraft sei, die Menschen von innen heraus forme. Aber durch seinen Beruf hatte er sie zu viele Male ermahnt, vorsichtiger durch die Welt zu gehen, und ihr damit sein Misstrauen aufgedrängt, aber nicht mitgegeben. Deswegen hatten sie immer wieder Streit gehabt. Er hatte ihr beispielsweise verboten, sich nachts alleine auf den Nachhauseweg zu machen; wollte sie immer und überall mit dem Auto abholen. Natürlich hatte sie sich als Teenager meist nicht daran gehalten, ihn deswegen angelogen. Einmal hatte er zu ihr gesagt: »Laura, ich kenne eben auch das Böse im Menschen, denn ich sehe es jeden Tag in den Augen, die mich anstarren.« Dieser Satz kam ihr nun wieder in den Sinn.

Laura rang nach Worten für ihren Abschiedsbrief, doch es war ihr schmerzlich klar, dass ihr Pa Arnold mit dem Verbrechen, mit ihrem Tod niemals klarkommen würde. Während sie dies dachte, leuchtete plötzlich am oberen rechten Bildschirmrand das WLAN-Symbol auf, eine Verbindung nach außen!

Laura versuchte sich nichts anmerken zu lassen, rückte langsam etwas näher an das Gerät. Die Kamera hinter ihrem Rücken konnte den Monitor sowieso nicht einfangen. Sie neigte den Bildschirm dennoch vorsichtig ein wenig mehr nach hinten und stützte beide Ellenbogen auf den Tisch, tat so, als ob sie sich beim Überlegen schwertue und bemühte sich, den Bildschirm vollständig abzudecken.

Mit den zittrigen Fingern ihrer rechten Hand fuhr sie nun über das Touchpad und tippte das Symbol des Browsers an, klickte geistesgegenwärtig auf Privates Fenster … Google erschien.

Sie traute sich kaum zu atmen, als sie die Seite der Kantonspolizei Graubünden aufrief. Ihre Gedanken rasten, dabei versuchte sie sich nichts anmerken zu lassen, rieb mit der linken Hand ihr Gesicht. Sie füllte mit nur zwei Fingern der rechten Hand das Kontaktformular aus. In ihrer Nachricht teilte sie mit, wo in etwa sie sich befand, wie lange sie noch zu leben hatte und dass ein Mann mit dunklem Bart und Hut sie gefangen hielt. Zum Beweis, dass dies kein übler Scherz war, tippte sie die Handynummer ihres Vaters ein und auch dessen Geburtsdatum.

Sie schrieb, dass sie in exakt 24 Stunden wieder versuchen würde, diese Seite aufzurufen, dass also eilends ein Chatfenster eingerichtet werden solle, damit sie sich live mit der Polizei verständigen könnte. Sie schloss ihre Nachricht mit:

BITTEHELFTMIR! Die Zeit läuft mir davon!

Laura drückte auf Absenden. Unten rechts auf der Webseite stand nüchtern:

Ihre Nachricht wurde übermittelt.

Gott sei Dank, dachte sie in einem Anflug der Erleichterung und schloss das Fenster. Sie kontrollierte den Suchverlauf des Browsers, er war leer. Sie klickte nochmals auf das WLAN-Symbol, erkannte, dass sich das Gerät automatisch mit einem Handy verbunden hatte, das somit bereits irgendwann als Hotspot für dieses Notebook fungiert haben musste. Alles andere hätte sie in einer solchen Alphütte auch gewundert. Gestern schon hatte sie versucht, die Systemeinstellungen des Notebooks aufzurufen, doch dafür hätte sie das Admin-Passwort gebraucht. Daran hatte sich auch heute nichts geändert, somit konnte sie ihren Standort auch trotz aktiver Internetverbindung noch immer nicht bestimmen. Ihre Aufregung über den soeben verschickten Hilferuf und die Hoffnung, die er barg, waren enorm, denn es war nun realistisch, hier lebend rauszukommen, doch noch rechtzeitig befreit zu werden. Sie konnte vor lauter Aufregung kaum mehr klar denken.

Nun musste Laura sich zwingen, die aufkeimende Hoffnung zu bändigen, damit ihr Entführer keinen Verdacht schöpfte. Sie schrieb daher weiter den Abschiedsbrief an ihren Vater, schrieb, wie dankbar sie ihm für alles war, dass sie stark sei, wie sie es auch von ihm vorgelebt bekommen habe, dass es ihr zwar fast das Herz zerreiße, aber sie fest daran glaube, dass sie sich wiedersehen würden und dass jedes Unrecht irgendwann ans Licht käme. Mit Letzterem hatte sie gemeint, dass er den Täter irgendwann stellen würde, ob sie nun überlebte oder nicht, ihr Vater würde dem Kerl eines Tages in die Augen schauen. Nun wusste sie, vor welchen Augen er sie gewarnt hatte!

Kurz vor neun Uhr legte sie das Gerät in der Nähe der Luke auf den Boden, der tiefe Gong ertönte, und sie stellte sich wieder in die Ecke des Käfigs, fühlte sich einmal mehr erniedrigt und ausgestellt in dem knappen Höschen, bis der helle Gong erklang.

Danach setzte sich Laura im Schneidersitz auf das Bett, das nicht mehr war als eine einfache Bettstatt mit einer Matratze, die bestimmt schon Jahre auf dem Buckel hatte. Mit einer Hand zog sie die dünne Decke an sich, um sich etwas weniger nackt zu fühlen.

Viele Gedanken keimten in ihr auf: Was, wenn sie morgen das Gerät nicht mehr bekäme? Oder was, wenn der Internet-Hotspot dann nicht mehr aktiv war? Im Gegensatz zu gestern musste sich heute das Handy mit offenem Hotspot ganz in ihrer Nähe befunden haben, gehörte möglicherweise sogar dem Täter. Telefonieren hatte sie ihn bis anhin aber noch nicht gehört. Sowieso verhielt sich der Mann jeweils mucksmäuschenstill, kaum hatte er den Raum verlassen und die Tür hinter sich verschlossen.

Wie würden sie sie finden?

Vielleicht mittels IP-Adresse? Oder reichte ihre Beschreibung, ihre Vermutung, wo sie sich in etwa befand, bereits aus, um die Hütte zu lokalisieren? Wahrscheinlich nicht, denn hier oben gab es bestimmt nicht nur eine Hütte. Würde die wenige Zeit ausreichen? Und wenn es nicht gelingen sollte, würde sie morgen hier drin sterben, oder würde er sie nach dem letzten Abschiedsbrief wegbringen? Der Fundort seines ersten Opfers hatte ja für große Aufregung und Angst gesorgt.

Die Zeit lief nun gegen und für sie: Einerseits brauchte die Polizei Zeit, um sie hier oben aufzuspüren, andererseits konnte es Laura nun nicht schnell genug gehen, bis sie morgen herausfinden konnte, ob der Chat tatsächlich zustande kam, denn dann wäre plötzlich alles möglich.

Die roten Ziffern der Digitalanzeige an der Wand zählten derweil die Sekunden, Minuten und Stunden weiter runter, eine digitale Sanduhr der Finsternis.

Der Tag kroch getaktet dahin, ehe durch die Lamelle hindurch die Abenddämmerung zu erkennen war.

Laura fand auch in dieser Nacht keinen Schlaf, starrte in einem seltsamen Dämmerzustand in den matt erhellten Raum und lauschte nach draußen, in der Hoffnung, die Stimmen ihrer Retter zu hören.

Das Licht durch die Lamelle kündigte irgendwann das Erwachen eines neuen Tages an.

Endlich wurde es 8:30 Uhr, und der tiefe Gong ertönte. Wieder begab sich Laura auf ihre Position. Als der Mann den Raum verlassen hatte und der helle Gong erklang, musste sie sich zwingen, ihren Kopf nicht sogleich herumzureißen, um zu sehen, ob das Notebook wieder auf dem Boden lag.

Da liegt es!, stellte sie erleichtert fest. Doch befand sich auch das Telefon wieder in Verbindungsnähe?

Sie wagte noch einen Blick Richtung Fenster und sah, dass draußen ein sonniger Morgen anbrach, Freitagmorgen, der 23. Juni. Die roten Digitalziffern an der Wand zeigten noch 2 Stunden 33 Minuten und 36 Sekunden, zählten die Zeit bis zu ihrer Ermordung.

Laura setzte sich an den Tisch und öffnete das Notebook diesmal etwas schneller, aus Angst, das Handy könnte außer Reichweite gelangen. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als nun alles zu riskieren.

Das WLAN-Symbol leuchtete auf!

Ihre trockenen Lippen formten geräuschlos ein »Gott sei Dank!«.

Wieder rief sie die Seite der Kantonspolizei Graubünden auf und fand wie erhofft einen Button beschriftet mit CHAT, den sie sofort anklickte. Ein kleines Fenster öffnete sich, sie schrieb in die leere Zeile:

Ich bin Laura Bonorand.

Sofort kam eine Antwort: Allegra Laura, Giulia de Medici, Chefermittlerin Kapo. Wir haben uns schon mal auf dem Kommando gesehen. Somit weiß ich, wer du bist. Lass uns keine Sekunde vergeuden.

»Oh mein Gott«, flüsterte Laura, und Tränen rannen ihr über die Wangen. Sie wusste, das schadete nicht, denn der Entführer musste glauben, dass es ihr schwerfiel, den Abschiedsbrief zu schreiben.

Du siehst hinunter nach Chur, ja? Und den Calanda, richtig?

Ja.

Was denkst du, Laura? Auf welcher Höhe befindest du dich ungefähr?

Das hatte Laura gestern in der Anspannung und Euphorie vergessen zu schreiben.

1000 bis 1500 Meter vielleicht? Richtung Churwalden oder oberhalb von Tschiertschen. Vielleicht auch weiter hinten im Tal, doch dann müsste die Hütte höherliegen. Auf jeden Fall unterhalb der Baumgrenze. Ich sehe nur durch einen kleinen Spalt aus dem Fenster. Einen Ausschnitt vom Rheinquartier, etwa bis Mitte Calanda.

Das ist gut. Ein Polizeihubschrauber ist bereits in der Luft. Wenn du eine Linie vom Fenster aus ziehen müsstest, wo über der Stadt träfe die auf den Calanda?

Über der Oberen Au.

Bene. Siehst du jetzt auch aus dem Spalt?

Vorsichtig drehte Laura ihren Kopf und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht.

Ja.

Sehr gut, Laura. In einer Minute solltest du den Heli hören, wir hielten ihn bis jetzt fern von dem Gebiet, damit es nicht auffällt. Doch jetzt wirst du ihn gleich hören und sehen. Schreib mir: höher, tiefer, links oder rechts, sobald du ihn siehst, okay?

Ja!

Gut, es sind Grenadiere an Board, die holen dich dann raus.

Erleichterung wallte in Laura auf.

Giulia schrieb: Kannst du schon was hören, oder siehst du vielleicht das grelle Blinklicht, das wir extra eingeschaltet haben? Das solltest du in der Dunkelheit gut erkennen können.

Laura schrieb einen Tick zu lange nicht zurück.

Bist du noch dran?, fragte Giulia.

Dunkelheit?, antwortete Laura.

Ja, es ist doch mitten in der Nacht.

Laura spähte verwirrt durch den Spalt. Das Rheintal schimmerte in der Ferne in der Morgensonne.

Ich verstehe das nicht …

Laura, was verstehst du nicht?

Draußen scheint doch die Sonne!

»Was?!«, stieß Giulia aus und starrte ungläubig auf den Bildschirm, dann links und rechts zu den sie unterstützenden Beamtinnen. Der Monitor vor ihr leuchtete grell. Sie schrieb: Bei dir ist es Tag?

Ja, kurz nach halb neun Uhr am Freitagmorgen! Das zeigt mir auch das Notebook an!

Giulia saß in der Einsatzzentrale des Kommandos und blickte völlig perplex auf den Chatverlauf. Freitagmorgen, dachte Giulia verwirrt, das konnte nicht sein, draußen dämmerte ja in ein paar Stunden erst der Donnerstagmorgen heran. Wie konnte es sein, dass Laura Bonorand das Gebiet bei Chur in der Morgensonne sah, und das am Freitagmorgen, während sie hier im Kommando saßen, mitten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wahrscheinlich nur wenige Kilometer von Laura entfernt?

Hallo?, schrieb Laura, Was soll ich jetzt tun? Der Kerl wird mich umbringen …

Giulia nahm ihre linke tätowierte Hand vom Mund und legte sie auf die Tastatur. Ihre Gedanken kreisten wie verrückt, sie vergaß für einen Moment, wo sie war, ehe ihr Blick wieder aufklarte.

Laura, wir geben nicht auf.

Etwas läuft hier völlig verkehrt, dachte Laura und fragte sich, ob da überhaupt die Polizei am anderen Ende der Verbindung saß, oder möglicherweise sogar der Täter selbst, der sein Spiel mit ihr spielte, denn wie war es sonst zu erklären, dass es bei ihr Morgen war und bei de Medici dunkle Nacht?

Eine neue Zeile von Giulia de Medici, falls sie es denn war, riss Laura aus ihren Gedanken.

Laura, ich habe einen Plan, es geschieht nun Folgendes …

2

Der Mai war in Graubünden viel zu kalt und nass gewesen, deshalb lag auch im Juni in den Höhen noch etwas Schnee. Doch der Frühsommer zeigte sich nun von seiner besten Seite.

Giulia de Medici war bereits am späten Donnerstagnachmittag aufgebrochen und für ein verlängertes Wochenende ins Schanfigg hochgefahren. Weit hinten im Hochtal Sapün hatte sie wie immer ihren roten Audi Q5 beim Berggasthaus Heimeli geparkt. Von dort aus lief sie nun zu Fuß die halbe Stunde hoch zu ihrer Hütte. Die Abendsonne schien mild, der Tag versank in vorabendlicher Stille, die ihr für einen Moment das Gefühl gab, losgelöst zwischen den Tageszeiten zu schweben.

Bis zum Mittag hatte sie noch gearbeitet. Sie hatte sich mal wieder zwingen müssen, den lästigen Papierkram zu erledigen, der einen beachtlichen Teil ihrer Arbeit ausmachte, den sie aber gerne vor sich herschob. Die Vorfreude, bis am Montagabend in ihrer geliebten Berghütte verschwinden zu dürfen, hatte sie aber beflügelt.

Nun hatte die 34-jährige Chefermittlerin ihren Rucksack geschultert und schritt zügig den Berg hoch. Sie trug wie meist in ihrer Freizeit ein NY-Cap, diesmal ein weißes, aus dem ihr zu einem Pferdeschwanz gebundenes pechschwarzes Haar herausfiel und beim Gehen hin und her wippte. Der Rucksack war schwer, denn sie musste die Vorräte in der Hütte aufstocken, und da sie sich nicht sicher sein konnte, ob ihr Brunnen neben der Hütte schon Wasser führte, musste sie welches hochschleppen, was am meisten ins Gewicht fiel. Letztes Jahr um diese Zeit war die Zuleitung zwischen der Quelle bis hin zum Brunnen noch gefroren gewesen. Da hatte sie halt warten müssen. In den Bergen tickten die Uhren gottlob noch immer anders.

Der kalte Mai in diesem Jahr hatte aber auch sein Gutes gehabt. Die Schneedecke hatte den Boden vor dem strengen Nachtfrost auf dieser Höhe geschützt, sie erwartete daher, dass das Wasser diesmal floss.

Als sie vor der kleinen Hütte mit den roten Fensterläden ankam, schwebte die Sonne über dem gegenüberliegenden Bergrücken, als wolle sie sie willkommen heißen, wie eine alte Bekannte, was ja irgendwie stimmte.

Wie immer ging Giulia zuerst zum steinernen Brunnentrog, der unter der alten Arve stand. Sie freute sich darüber, dass das Wasser munter aus dem etwas rostigen Eisenrohr plätscherte, noch nicht viel, aber mehr als genug. Giulia beugte sich hinunter und nahm ein paar erfrischende Schlucke, ehe sie sich mit dem Handrücken über den Mund wischte. Sie dachte sich dabei, dass jeder im Leben einmal dieses kühle, kristallklare Quellwasser trinken sollte.

Neben der uralten Hüttentür stellte sie ihren Rucksack auf die Steinplatten und setzte die Sonnenbrille auf. Da war er, dieser vertraute Ausblick über das Hochtal, und da war sie, diese tiefe Stille, in der Giulias Atem und der zarte Wind die einzigen Geräusche waren. Giulia nahm einen tiefen Atemzug, die untergehende Sonne legte sich sanft auf ihre klar geschnittenen Gesichtszüge, auf ihre formschönen Lippen und auf die Narbe, die rechts über diesen schräg bis zum Wangenknochen verlief.

Der Talausschnitt unter ihr lag mittlerweile im Schatten, die Gipfel hinter ihrem Rücken fingen das letzte orangegelbe Leuchten ein. Giulia setzte die Sonnenbrille auf das Cap und schloss die Augen, lehnte sich an die warme Hüttenwand.

Diese angenehme Milde sagte ihr, dass es das Leben gerade gut mit ihr meinte, wirklich gut. Sie fühlte ihren Herzschlag, der sich nach der Anstrengung schon wieder beruhigt hatte, und atmete achtsam, sog dabei den würzigen Duft der Bergwelt in sich ein, sodass das Gefühl von Heimat, von losgelöstem Ankommen in ihr erwachte.

Die Sonnenstrahlen hatten sich aufs Hüttendach verzogen, das vor langer Zeit aus massiven hellgrauen Schieferplatten erbaut worden war, die stellenweise von rötlichen Flechten überzogen waren, als Giulia die Hüttentür aufstieß. Der Geruch von Holz und kalter Asche begrüßte sie.

Sie stieß die schweren roten Läden nach außen auf, ließ die drei Fenster sperrangelweit offen, kontrollierte, ob die kleine Solaranlage auf dem Dach und der daran angeschlossene Stromspeicher funktionierten. Dafür drückte sie den Schalter an einer der beiden LED-Lampen. Das Licht ging an. »Va bene«, sagte sie und löschte es wieder.

Im oberen Stock, der nur aus einer Schlafkammer bestand, die direkt im Giebel eingebettet war, hatte sie sich zu Anfang öfters den Kopf gestoßen. Sie schüttelte die Daunendecke auf und bezog auch das Kissen neu, das gefüllt war mit hauchdünnen Arvenspänen. Dann verschwand sie wieder im unteren Stock, der ebenfalls aus nur einem einzigen Raum bestand. In diesem stand der gusseiserne Herd, einer wie zu Urgroßmutters Zeiten, sowie die alte Eckbank mit dem Holztisch und Giulias Lesesessel. Auch ein kleines, aber bequemes Gutschi aus den fünfziger Jahren fand seinen Platz, sodass der Raum noch mehr an Wärme und Behaglichkeit gewann.

In der Hütte gab es weder fließendes Wasser, geschweige denn ein WC. Es gab nur ein altes Holz-Kabäuschen abseits im Berghang, in dessen Tür ein kleines Herz ausgespart war.

Als es dunkel wurde, feuerte Giulia den Herd ein. Der kleine Schornstein zog gut, das Holz knisterte und knackte. Der Holzstapel hinter der Hütte war ordentlich gefüllt, denn sie hatte letzten Herbst reichlich Buchenholz gehackt. Es war längst Tradition: Am ersten Abend kochte sie immer Älplermagronen mit geriebenem Alpkäse und angebratenen Zwiebeln. So auch an diesem Abend. Sie sah zu, wie die Butter in der gusseisernen Bratpfanne zerrann, gab die auf einem Holzbrettchen zerhackten Zwiebeln bei, es zischte und brutzelte, der würzige Geruch stieg ihr in die Nase.

In der Mitte des Holztisches stand die alte Petroleumlampe und spendete angenehmes Licht und verströmte dabei den typischen Geruch, der Giulia an ihre Kindheit erinnerte; an damals, als sie in den Pfadfinderlagern war. Nur das Besteck war beim Essen zu hören und das Wasser, wenn Giulia es aus der am Brunnen aufgefüllten Flasche in ihr Glas goss, hin und wieder auch das Knacken eines Holzscheites – alles war gut so, wie es war.

Seit acht Monaten war Giulia wieder Single, und ihre beste Freundin Nadia Caminada, ihre Schwester im Herzen, hatte am ersten Januar ihr langersehntes Kind bekommen, eine kleine Tochter, von der Giulia die Patin war. Die Kleine war gar süß und bekam den Namen Amira. Über die Bedeutung hatten sie gemeinsam gelacht: die Prinzessin und die Herrscherin. Nun war Giulia bereits von zwei Mädchen die Patin: von der kleinen Stella, der Tochter ihres Bruders Massimo in Italien, und nun eben auch von Amira Caminada.

Giulia hatte Zeit gebraucht, um das endgültige Ende ihrer Beziehung mit Erkki emotional abzuhaken. Der Kopf hatte damals sofort verstanden, dass es nie wieder eine Zukunft mit ihm geben würde, doch das, was letzten Herbst geschehen war, ging ihr eine Zeit lang tiefer unter die Haut, als sie es sich selber zugestehen wollte.

Sie hatte nach dem Rauswurf von Erkki neu anfangen wollen und müssen, hatte ihre Wohnung dafür neu eingerichtet; alle Möbel flogen raus, Bilder, Lampen, alles, was ihr nun nichts mehr bedeutete, auch die Bettwäsche und sogar das Geschirr. Nun wohnte sie so schick und wohnlich eingerichtet wie noch nie. Es war nun wieder ganz ihr Zuhause, und ein echter Neuanfang.

Erst vor Wochen, Mitte Mai, hatte sie Erkki und diese Saskia Futterknecht in der Stadt zusammen gesehen und war seither vollends befreit, auch wenn diese Begegnung ihr zuerst einen gehörigen Stich ins Herz versetzte, und das aus gutem Grund: Giulia hatte mit Nadia vor dem Restaurant Calanda in der Gartenbeiz gesessen, als Erkki händchenhaltend mit dieser blutjungen und zweifellos attraktiven Saskia Futterknecht einen Platz suchte. Saskia blickte dabei kurz zu Giulia, strich ihr rotblondes Haar mit der Linken zurück und hielt zeitgleich ihre rechte Hand sanft über den leicht gewölbten Bauch, fast so, als schwebe sie darüber. Saskia war schwanger! Giulia hielt in diesem Moment die kleine Amira in den Armen, die tief und fest schlief, der Kinderwagen stand an der Tischseite. Giulia gönnte Saskia keinen zweiten Blick. Zu Nadia sagte sie: »Schräg hinter dir ist soeben Erkki mit Saskia gekommen … sie sind nicht allein …« Die letzten vier Worte sprach sie gedehnt aus, als summte sie diese.

Nadia reckte sich kaum merklich über den Tisch zu Giulia, ihr blondes Haar fiel nach vorne. Nadia verzog gekonnt keine Miene, tat unbeteiligt. »Wie meinst du das, sie sind nicht allein … ach, du meinst … ist aber jetzt nicht dein Ernst?«

Giulia lächelte, tat unbefangen. »Genau, aus Spaß wird Ernst, und Ernst geht in sieben Jahren zur Schule. Yes, sie ist schwanger.«

»So schnell?« Nadia lehnte sich wieder zurück, blickte durch ihre dunkle Sonnenbrille Giulia an. »Dann hoffen wir, dass sie so richtig fett wird und Haarausfall kriegt und Füße wie Shrek«, scherzte sie.

»Wetten, dass Saskia eine von denen ist, die nichts tun müssen, um immer gut auszusehen? Aber was soll’s? Wünschen wir den dreien nur das Beste, sie werden schließlich nun eine kleine Familie, und Familie ist immer heilig, nicht wahr?« Giulia küsste milde lächelnd das Köpfchen von Amira. Die Kleine duftete nach Karamell und Milch. Vielleicht, dachte Giulia in diesem Moment, werde ich irgendwann ja selber mal Mamma. Vielleicht.

Es war das Wissen, dass ein neues Leben am Tisch nebenan heranwuchs, das Giulia den Weg öffnete, sich zu lösen, sich gänzlich von der alten Beziehung zu befreien.

Als Nadia und sie eine Viertelstunde später aufbrachen, mussten sie am Tisch von Erkki und Saskia vorbei. Erkki suchte verhalten Blickkontakt. Giulia blieb bei den beiden stehen, die Blicke der anderen Gäste fielen kurz auf Giulia und Nadia. Sie sagte: »Ich wünsche euch dreien alles Gute.« Ihr Lächeln war ehrlich. Erkki schluckte, dankte mit einem Nicken. Saskia, die erst den Blick gesenkt hielt, blickte hoch, hatte aber Mühe, den Blickkontakt zu Giulia zu halten.

»Es tut mir, uns leid, die Art und Weise … na ja, es war nicht fair.«

Nun war es Giulia, die nickte. »Ist angenommen, Saskia. Du wirst Mamma, schauen wir alle noch vorne. Also, macht’s gut.«

Eine Woche später, es war Montag, der 22. Mai, und einer der wenigen schönen Maitage, als Giulia um kurz nach 18 Uhr einen Anruf erhielt. Sie war noch in ihrem Büro der Kriminalpolizei im Hansahof, direkt unterhalb des Bahnhofs von Chur. Ein Gian Manetsch war in der Leitung. Er sagte, er stehe unten vor dem Hauseingang zu ihrer Wohnung und habe vergeblich geklingelt. Sie hätten doch einen Termin.

»Shit! Habe ich doch glatt vergessen. Sorry, bin unterwegs«, sagte sie und griff eilends nach ihrem Schlüsselbund auf dem Tisch und fuhr ihren Laptop herunter, bevor sie das alte Treppenhaus hinuntereilte und zu ihrem Wagen lief.

Gian Manetsch wartete gegen einen alten hellblauen VW-Bus gelehnt, dessen Heckklappe offen stand.

»Sorry nochmals«, rief Giulia, als sie auf den Mann zuging. Sie schätzte ihn etwas älter ein, als sie es war. Er hatte warme, leuchtend schieferblaue Augen, trug eine schlichte Jeans und ein unifarbenes Shirt. Sein dunkelbraunes Haar war etwas zerzaust, aber so, als hätte es System. Der gepflegte Dreitagebart passte zu ihm. Und er war barfuß.

»Ich bin Gian, wenn’s recht ist«, sagte er, während sie sich die Hand gaben.

»Ich bin Giulia. Hoffe, du musstest nicht zu lange warten? Ist sonst nicht meine Art.«

»Alles gut, nun bist du ja hier. Übrigens eine schöne Aussicht auf Chur habt ihr von hier oben. Vor allem hin zu den Bergen der Surselva und auf den Calanda.«

»Ja, und erst recht von meiner Wohnung aus. Da könnte man glauben, über Chur zu fliegen. Also, ich führ dich zum Patienten.« Giulia war noch immer im Durchzugsmodus, wie sie ihr Verhalten manchmal nannte, dann, wenn sie es eilig hatte, obwohl kein Grund dafür bestand.

Oben in der Wohnung blieb sie vor dem Schlafzimmerschrank aus Arvenholz stehen, den Gian Manetsch nach dem Rauswurf von Erkki für sie geschreinert hatte. Bei einer Tür funktionierte eines der Scharniere nicht mehr richtig, die Schranktür ließ sich nicht mehr vollständig schließen.

»Das ist schnell behoben, ich habe Ersatzmaterial dabei, und das geht selbstverständlich auf die Garantie«, sagte er und stellte eine alte Werkzeugtasche aus Leder auf den Boden.

Der Mann hat schöne Hände, dachte Giulia, die neben ihm stand, während er geschickt die neuen Beschläge einbaute. Sie ließ nie jemanden unbeaufsichtigt in ihrer Wohnung, nicht mal für eine Sekunde. So auch damals nicht, als die Möbel geliefert wurden. Weil es ihr letzten Herbst derart eilte, hatte Gian einen Schreinerkollegen damit beauftragen müssen, ihr die Möbel zu liefern und aufzubauen. Sie bestellte damals nebst dem Schlafzimmerschrank auch ein neues Bett, eine Kommode und den großen Esstisch, auf dessen dicker Tischplatte aus Arvenholz eine dünne Glasplatte lag, die das schöne Holz schützte.

»Das wär’s schon gewesen«, sagte Gian nach wenigen Minuten und öffnete und schloss zum Beweis drei Mal die Schranktür. »Hoffe doch, die Möbel machen dir noch immer Freude?«

»Auf jeden Fall. Der Duft von Arve ist einzigartig und das Holz wirklich schön gemasert. Hab ja die Rechnung auch sofort beglichen.« Sie schmunzelte.

Er lachte warm. »Tja, so war es nicht gemeint. Meine Arbeiten sind ja nicht gerade günstig.«

»Wenn es mir nur ums Geld gegangen wäre, dann ständen hier jetzt IKEA-Möbel.«

»Auch die haben für manche ihren Reiz.« Er packte sein Werkzeug und den kaputten Verschlag in seine Ledertasche.

»Irgendwann hätte ich gerne noch einen neuen Schreibtisch. Einen, der so schlicht wie möglich gehalten ist«, sagte Giulia und verschwieg, dass dieser für ihr Ermittlungsbüro im Zimmer nebenan gedacht war. »Und endlich einen großen Tisch für die Terrasse, einen, an dem bis zu zehn Personen Platz finden.«

Sie waren mittlerweile aus dem Schlafzimmer getreten. Giulia zeigte durch den Flur und das Wohnzimmer auf die Terrasse.

»Ich nehme an, der Schreibtisch soll aus schönem Arvenholz und der Tisch für die Terrasse dürfte etwas gröber sein, aus Lärche vielleicht, oder denke ich da falsch?«

»Ja, so was in der Art.«

»Gut, dann mache ich dir einen Vorschlag: Mein Berghof Mättali steht in der Nähe von Malix. Dort habe ich auch meine kleine Schreinerei. Wenn du möchtest, komm doch mal bei mir vorbei, dann zeig ich dir, von was ich spreche.«

»Berghof?«

»Berghöfchen, etwas größer als nur zur Selbstversorgung. Ich habe auch Tiere: Hühner, Schafe und Geißen, ein Hausschweinchen und eine Kuh, die Miss Helvetia.«

»Kreativer Name, aber hört sich alles in allem nach viel Arbeit an.«

»Darum arbeite ich auch nur Teilzeit als Schreiner und Zimmermann. Doch diese Arbeit finanziert einen Teil des Hofs.«

»Also habe ich sozusagen eine gute Tat vollbracht mit meinem Auftrag?«

»Durchaus.« Er lächelte. »Denn in meinen Weiden rund um den Hof, da lebt die Biodiversität wieder auf. Wenn es für dich passt, dann komm vorbei.«

Giulia begleitete ihn hinaus zum hellblauen VW-Bus, der auf dem kleinen Vorplatz stand.

»Danke fürs Reparieren«, sagte sie, als sie vor der Fahrertür stehenblieben.

»Geht wie gesagt aufs Haus.« Er suchte den Augenkontakt mit Giulia, die sich dafür verwünschte, nach einem strengen Arbeitstag nicht wenigstens etwas Deo unter die Arme gesprüht zu haben. »Dann bis vielleicht bald mal.« Er hob die Hand.

Giulia nickte. Sie schenkte ihm nur ein zurückhaltendes Lächeln, doch sie wusste, dass er ihr gefiel, und sie fühlte, dass es ihm ähnlich ging.

Während sie zurück ins Treppenhaus ging, hörte sie, wie der alte Bus knatternd an Fahrt aufnahm. Oben in der Wohnung schwebte dezent noch sein Duft im Raum; es roch nach Holz und einem Hauch erdig-süßem Parfüm.

»Jetzt ist aber gut«, mahnte sie sich lachend und zog sich um, um eine Runde joggen zu gehen.

Sie hörte Musik über ihre AirPods, während sie erst über die nahen Weiden der Prasserie, dann hoch Richtung Mittenberg lief. Spotify schlug ihr »Lift me up« von Rihanna vor. Das Lied gefiel ihr auf Anhieb, sodass sie es gleich ein zweites Mal hörte.

Ob sie wollte oder nicht; ihr ging der strahlende Gesichtsausdruck dieses Gian Manetsch nicht mehr aus dem Sinn. Zugegeben, er sah auf eine besondere Art und Weise verdammt gut aus. Er war mit geschätzt 1,85 Meter wenige Zentimeter größer als sie, seine Gesichtszüge waren männlich, aber nicht zu kantig, trugen eine Milde in sich, wie auch seine Augen, die eine innere Zufriedenheit ausstrahlten. Der Typ schien dort angekommen zu sein, wo immer er auch hingewollt hatte, dachte sie. Oder was war es sonst, das dieses Lächeln ausdrückte?

Giulia hielt nicht nach einem neuen Mann in ihrem Leben Ausschau, über diesen Punkt war sie längst hinaus. Und den Moment dieses Zusammentreffens soeben würde sie daher als unverhofft betiteln. Das Leben hatte sie sich überraschend begegnen lassen, nach einem anstrengenden Tag mit elend viel Bürokram. Kam noch hinzu, dass sie diesen Termin ganz vergessen hatte, nicht gerade der beste erste Eindruck, für den es bekanntlich keine zweite Chance gab. Aber das alles schien keine Rolle zu spielen, denn dieser Gian hatte sie irgendwie anders angeschaut als alle anderen Männer. Sie wusste, auch wenn es sich kitschig anhörte, und sie mochte keinen Kitsch: Er hatte sie wahrgenommen, sie wirklich gesehen, etwas ihn ihr erkannt, das über das Verstehen hinausging.

Sie konnte es drehen und wenden, wie sie wollte: Da war dieses Gefühl in ihrer Brust, und sie kannte sich gut und wusste, dass sie ihn wiedersehen musste, aber sie würde einen Teufel tun, ihm das zu zeigen, und auf keinen Fall von sich aus den nächsten Schritt wagen, und wenn sie warten müsste, bis sie grau und tattrig war.

Drei Tage danach, es war später Donnerstagnachmittag, der 25. Mai, klingelte Giulias Handy. Sie hatte sich soeben mit einem kleinkriminellen Asylsuchenden rumgeschlagen, einem sogenannten »Stammkunden«, der morgen wieder irgendwo auf der Straße war und seinen nächsten Ladendiebstahl beging. Immerhin hatte er diesmal nicht versucht, sie anzuspucken. Sie hatte sich beim letzten Mal zum Glück noch rechtzeitig zur Seite abgedreht. Noch immer wurden Frauen im Dienst von Delinquenten öfter mal angegangen als ihre männlichen Kollegen, aber auch die bekamen beinahe täglich so einiges zu hören. Dem Mann wurde danach Blut abgenommen, das auf ansteckende Krankheiten hin untersucht wurde. Solche Typen empfand Giulia als eine Bürde und Schande für all die Asylsuchenden, die aus größter Not ihre Heimat hatten fluchtartig verlassen müssen.

Giulia hatte an diesem Tag daher eine kurze Zündschnur. Als ihr Handy klingelte, nahm sie den Anruf mit entsprechend forscher Stimme entgegen: »Leutnant de Medici!«

»Gian Manetsch. Allegra, Giulia. Sag mal, arbeitest du beim Militär?«

Giulia setzte sich gerader hin, strich sich über ihr zurückgebundenes Haar.

»Gian? Allegra.« Sie lachte. »Nein, bei der Kantonspolizei.« Da er sie mit dem romanischen Allegra begrüßte, wechselte sie direkt in ihr Oberengadiner Romanisch.

»Okay, ich dachte schon, ich muss gleich salutieren, so zackig wie du abgehoben hast. Also bei der Kantonspolizei … Und was tust du dort?« Auch Gian, der ein anderes Idiom sprach als Giulia, redete jetzt nur noch Romanisch.

»Ich bin bei der Kripo. Ermittlerin. Überrascht?«

»Jein.«

»Jein?«

»Dir traue ich so einiges zu.«

»Ist das jetzt ein Kompliment?« Giulias Stimme klang längst wieder hell und freundlich.

»Auf jeden Fall, Leutnant de Medici. Das war ein Kompliment.« In Gians Stimme lag Schalk.

»Dann ist ja gut. Also, rapportier mir doch den Grund deines Anrufes.« Giulia ließ sich darauf ein.

»Verstanden. Ich wollte dich höflich ersuchen, hierher in den Einsatz zu kommen, habe Holz, das verdächtig gut aussieht.«

Giulia lachte.

»Ok, ich rücke aus. Mit Festtagsbeleuchtung auf dem Dach und Begrüßungssirene oder doch besser mit einem Überfallkommando?«

Sie hörte ihn leise lachen, dann wurde seine Stimme ruhiger. »Giulia, ich würde dich gerne sehen. Das ist der wahre Grund, warum ich dich anrufe. Das mit dem Holz stimmt aber auch, es liegt für dich parat.«

Giulia schwieg. Ein Lächeln huschte ihr über die Lippen. Sie hatte auf diesen Anruf gehofft.

»Okay«, sagte sie bewusst etwas trocken und gedehnt und hatte den ganzen Ärger mit dem Kleinkriminellen von soeben schon vergessen.

»Magst du heute am frühen Abend kommen? Es ist ja noch lange hell.«

»Ach, du meinst, damit ich das Holz noch bei Tageslicht gut erkenne oder damit ich keine Angst haben muss, alleine in der Dunkelheit nach Hause zu gehen?«

»Das Erste.«

Giulia schwieg.

»Bist du noch dran?«

»Ja.«

»Und was sagst du zu meiner Einladung?«

»Ist gut, wie komm ich sonst an meine beiden Tische.«

»Schön, dann gebe ich dir meine Adresse.«

»Danke, die hätten wir bestimmt auch in der Datenbank geführt. Bevor ich komme, muss ich sowieso erst dein polizeiliches Führungszeugnis studieren, du weißt ja, heutzutage … Also, bis dann.«

Kurz vor 18 Uhr fuhr Giulia im Sonnenschein unter einem von kleinen Quellwolken gespickten Himmel hoch nach Malix, das an der Bergstraße Richtung Churwalden, Lenzerheide lag.

Nach nicht mal einer Viertelstunde Autofahrt musste sie am Ende des Dorfes unmittelbar nach einer Tankstelle scharf links abbiegen. Sie war einmal mehr froh darüber, dass ihr roter Audi über Allradantrieb und viel Bodenfreiheit verfügte, denn der Feldweg mit einem erhöhten begrünten Mittelstreifen führte sie hinunter durch steile Weiden und einen kleinen Wald in ein Tobel. Sie dachte nach wenigen Fahrminuten, dass sie sich verfahren hätte, als sich nach einer weiteren scharfen Kurve unverhofft eine sanft ansteigende Weidenlandschaft vor ihr auftat. Ein Hof fügte sich in dieser Abgeschiedenheit harmonisch in die Landschaft, ein kleines Paradies. Weit vor sich sah sie hinter schattigen Tobelwänden Maladers am Berghang im Sonnenschein ruhen. Chur hingegen konnte sie nur irgendwo links unter sich erahnen, da ihr ein Blick auf die Stadt wegen des Bergrückens vor ihr verwehrt blieb.

Sie war richtig, denn sie erspähte den hellblauen VW