14,99 €

Mehr erfahren.

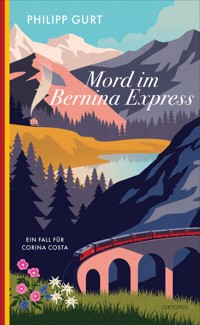

- Herausgeber: OKTOPUS by Kampa

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Corina Costa

- Sprache: Deutsch

In der Morgendämmerung treibt ein Ruderboot auf dem spiegelglatten St. Moritzersee. Darin die Leiche von Anastasia Maranta. Ihr Vater, Rudolfo Maranta, der ungekrönte König des Engadiner Jetsets, verspricht eine Belohnung von einer Million Franken für denjenigen, der den Tod seiner vierundzwanzigjährigen Tochter aufklärt. Seitens der Justiz wird die Alpinpolizistin Corina Costa auf den Fall angesetzt. Die naturverbundene Beamtin, die auch Bergbäuerin ist und mit ihrem Murmeltier Fred und anderen Tieren oberhalb von Pontresina lebt, betritt die für sie völlig fremde Welt des materiellen Reichtums und des falschen Lächelns. Je tiefer sie in diese Sphäre vordringt, desto gefährlicher wird es. Eine Hetzjagd inmitten der Engadiner Berge beginnt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 232

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Philipp Gurt

Die Tote im St. Moritzersee

Ein Fall für Corina Costa

Roman

Kampa

Für Valerio Gerstlauer

Prolog

Ihre Augen baten nicht darum, am Leben bleiben zu dürfen. Sie waren auch nicht vom Schrecken weit aufgerissen, weil ihr Ableben sich sanft näherte wie der Kältetod, der seine Opfer in den letzten Minuten in Wärme hüllt. Ihre Augen schimmerten verklärt und spiegelten wie die Sterne über ihr diese zeitlose Melancholie wider, als würde ihr Verblühen niemals enden, das Lebenslicht ewiglich tief über dem Horizont verweilen; die Schatten lang, der Schein weich. Doch der See um sie herum war totenstill und schwarz wie eine Träne der Nacht.

Vielleicht lag der Schrecken aber auch fern, weil er sinnlos gewesen wäre, denn die Augen, die zuvor in die ihrigen blickten, hatten sie betrachtet, als wäre sie bloß ein Gemälde, ein Kunstwerk, das dem Sonnenuntergang und der ewigen Nacht geweiht war.

Sie vermochte nicht mehr zu blinzeln, auch dann nicht, als sich ihre Augen mit Tränen füllten, die überliefen und eine glitzernde Spur der Erinnerung auf ihrem Gesicht hinterließen, wie kleinste Spiegel der Vergangenheit. Ihr Atem wurde sanft schwächer, zu einem Hauch, der zwischen ihren leicht geöffneten Lippen unentschlossen ein und aus ging, ehe er kraftlos über dem ruhenden See verwehte.

Warum?, fragte der Schimmer in ihren Augen, doch er war frei von jeder Anklage.

Sie verspürte keine Atemnot, als ihre Brust sich nicht mehr zu heben noch zu senken vermochte. Ihr Herzschlag verlangsamte sich ohne Hast.

Ich vergebe dir, sagten ihre Augen. Wäre gerne geblieben, doch nun nicht mehr, denn der Himmel öffnet sich in mir, mein Hinübergleiten hat bereits begonnen. Ich löse mich von meinem Körper, die Fesseln meines fleischlichen Daseins fallen wie schwere Ketten von mir, und mir wachsen Flügel aus Licht. Es ist meine Zeit, die gekommen ist, ich bleibe im Gesamten und werde somit ewig leben. Aber zuvor vergebe ich dir, denn ohne es zu wissen, hast du mir ein wunderbares Geschenk angetan. Ich werde zum ersten und zum letzten Licht der Ewigkeit. Tintenschwarz wie der See bleibt aber mein Tod in deiner Welt zurück, und dein Ende ist dir gewiss und näher, als du es zu befürchten wagst!

1

Mit einem gefüllten Glas Whisky in der rechten Hand und der linken in der Hosentasche seiner hellblauen Shorts vergraben, stand ein dunkelhaariger Mann betont lässig am Rand einer Feier und starrte auf Anastassia Maranta. Die 24-Jährige tanzte in dieser Nacht am Ufer des Lej Marsch im Engadin, umgeben von jungen Menschen, Lärchen und den dunklen Bergen, als gäbe es nur diesen einen Moment.

Die Engadinerin trug ein goldfarbenes tailliertes Vintage Sommerkleid, das ihr bis zur Mitte ihrer sportlich schlanken Oberschenkel reichte und dessen locker geschnittene Ärmel ihre kupferbraunen Schultern entblößten. Der großzügige Rundhalsausschnitt war teils bedeckt von einer Kette aus großen, flachen Muscheln, die perlmuttfarben schimmerten.

»Die Loreley der Berge«, murmelte der Mann mit Blick auf ihr sonnengebräuntes Gesicht, die sanften Lippen, die leuchtend blauen Augen, die er aus dieser Distanz zwar nicht genau sah, aber untrüglich in Erinnerung hielt. Ihr schwarzes Haar trug sie wie immer in einem asymmetrischen Schnitt; rechts gestuft kinnlang, links fiel es ihr bis zur Schulter, die Fransen verliefen schräg über ihre Stirn. Diese Frisur verlieh ihr etwas Abgehobenes, Eigenwilliges.

Aus rostigen Feuerschalen, welche die Form von darbietenden Händen hatten, loderten Feuer. Diese tauchten alles in ein flackerndes Gelborange, warfen ihren Schein weit über den kleinen Bergsee. Eine DJ legte auf, der Bass gab wummernd der Nacht schon seit Stunden seinen Rhythmus vor. Anastassia bewegte sich zur Musik, wie es keine andere vermochte, und das barfuß, seit sie vor einer Stunde unter dem spontanen Applaus der Anwesenden ihre Schuhe in den See geworfen hatte.

Ein blondhaariger Mann betrat die Szenerie am Rand der Feier. Er schien aus dem Nichts gekommen zu sein. »Cheers, Marlon«, ertönte seine auffallend helle Stimme, als sei der Stimmbruch an ihm vorübergegangen. Er hob dabei sein Glas zum Mann mit dem Whisky. »Den Kerl, der die Schöne erobert, den möchte ich noch erleben, doch bis dahin verdreht sie weiter allen den Kopf. Sogar den Frauen bricht sie, wie ich höre, neuerdings die Herzen, und das im Dreivierteltakt.«

Marlon, auf dessen kantigen Gesichtszügen der Feuerschein flackerte, nickte gedankenverloren und nahm einen kräftigen Schluck von seinem Whisky, bevor er sich kurz über den gepflegten Dreitagebart strich. »Und uns beide macht sie auch diesen Sommer wieder zu kastrierten Cäsaren.« Seine Stimme war im Gegensatz zu der des anderen dunkel und kalt gefärbt. Er lächelte milde, als hätte er sich mit dieser Tatsache nach langem Ringen mittlerweile abgefunden. Doch er dachte fordernd: Irgendwann wird sie wirklich mir gehören, denn niemand kann und darf wie ein Komet durch die dunkle Nacht von gepeinigten Menschenseelen brausen und dabei vom Licht berichten, nur um danach die Düsternis wie einen Fluch hinter sich fallen zu lassen; eine Dunkelheit, die für alle, die Anastassias Licht gesehen haben, danach nur noch schwärzer erscheint. Er formte seine Lippen kurz zu einem Strich, Wut kam in ihm hoch.

Aber nicht mit einem wie mir, dachte er, ich werde eines Tages in dieses verdammte Leuchten eintauchen, es trinken wie aus dem goldenen Füllhorn der Wonne, denn es gibt auch stumme Versprechen. Doch was er zum Blonden sagte, war: »Wahrlich, Simon, ich sage dir, milliardenschwer ist sie, und wo sie ist, da blüht das Leben.«

»Stinkreich und arrogant, würde ich eher behaupten«, murmelte unverhohlen der Blonde mit der Schmalzlockenfrisur und der glockenhellen Stimme. Es war ihm anzusehen, dass er Sohn von Beruf war, und das schon sein Leben lang. Anscheinend überrascht von seiner eigenen Direktheit blickte er auf sein Gegenüber.

Marlon kippte den letzten Schluck Whisky in einem Guss in sich hinein, wie jemand in einer Kneipe, der nach vorn gebeugt am Tresen hockt und mit dieser Geste Schluss mit seinen Sorgen machen will. Er entgegnete nach dem Absetzen mit ruhiger Stimme: »Ja, Simon, ein Leuchtfeuer zweifelsohne. Arrogant? Auf jeden Fall! Deshalb werden auch wir uns heute Nacht weiter gezwungen fühlen, unser beider bestes Lächeln aufzusetzen in der banalen, ja geradezu infantilen Hoffnung, dass sie uns eine Krume zuwirft. Dabei werden nicht nur wir zwei wie Tauben um sie tänzeln und gurren und das, was von ihrem Lichtschweif zu Boden fällt, eilig aufpicken. Wir werden wie alle anderen in der Dunkelheit der Nacht verzweifelt umherflattern, während Anastassia mit dem lautlosen Lächeln einer Lichtgestalt durch die Menge schreitet, dabei die Dunkelheit mit ihrem Licht teilt wie Moses das rote Meer.«

»Ach Gottchen, Marlon, du warst ja schon immer ein lebensverzweifelter Poet. Sogar schon damals in der Schule, als deine Pickel ein Vielfaches größer waren als dein Selbstvertrauen. Doch vergiss nicht, mittlerweile sind wir beide 30, und es geht mit dir nur noch bergab, auch was das Dichten betrifft. Warum sagst du nicht einfach normale Sachen? Etwa, dass du sie unbedingt mal bumsen willst, so wie ich es ja auch tun möchte, und wahrscheinlich jeder Kerl, den du hier siehst. Und bestimmt hat auch die grünhaarige DJ bereits verzehrende Phantasien, denn sie hängt doch den ganzen Abend schon mit ihren Augen an der tanzenden Anastassia und lächelt dabei, als lege sie nur für sie auf. Eine Täubin unter Tauben.«

»… unter Tauben. Ein gar gewagtes Wortspiel, Simon, bedenkt man doch, dass niemand Anastassia je sprechen hört. Aber nein, es ist nicht diese Art der Begierde, die mich umtreibt. Wir beide haben das nötige Aussehen und Geld genug, um jeden Abend eine andere Muschi klarzumachen – wenn ich mich mal deiner grottenhässlichen Gossensprache bedienen will, die zweifellos in treffenden Momenten ja auch ihre Vorteile hat, obwohl ich sie dennoch gänzlich ablehne, wie ich betonen muss.« Er blickte wehmütig auf die Tanzende, dann zurück zu Simon, dessen Augen die Farbe von milchig kaltem Gletscherwasser hatten. »Sie ist anders, anders als alle, und das weißt auch du. Sie ist Anastassia Maranta, die Unnahbare, die Königin des Lichts.«

Als hätte Anastassia die beiden in diesem Augenblick aus der Schar der Tanzenden gerufen, wandten sich die beiden Männer ihr synchron zu.

Die Privatparty hatte ihren Höhepunkt überschritten. Mitten in den Dutzenden Feiernden streckte Anastassia ihre schlanken Arme über ihren Kopf. Mit einem magischen Lächeln im Gesicht schob sie sich durch die Menge auf die Holzbar zu und trat an den Tresen. Die junge Barkeeperin holte eine kleine Flasche Bier hervor, öffnete sie schwungvoll mit einem Flaschenöffner und reichte sie ihr. Anastassias Lippen formten geräuschlos ein »Danke«.

Jeder, der Anastassia kannte, wusste, dass sie, als sich ihre Mutter vor elf Jahren das Leben nahm, ihre Sprache verloren hatte, nicht aber ihr Lächeln, das hatte sie irgendwann wiedergefunden. Ein Lächeln erfüllt von Glück und diesem Schimmer von Melancholie.

Anastassia lehnte sich rücklings an die Bar, setzte die Flasche an ihre Lippen und blickte auf den kleinen See, der im Feuerschein zu neuem Leben erwacht war. Obwohl sie sich im Engadin und auf 1800 Meter über Meer befanden, war diese Nacht außergewöhnlich mild.

Während Anastassia den ersten Schluck trank, kamen sie bereits angetänzelt, all die Tauben, die um sie gurrten und an ihrer Mimik hingen, um zu verstehen, was sie über das Gehörte, das sie ihr nun kundtaten, dachte. Dazu hämmerte der Beat durch die Nacht, der Bass war in eines jeden Brust zu fühlen. Es roch nach Sommer, nach dem Rauch der Feuer, Funken verglühten in der Dunkelheit. Der Engadiner Himmel hatte sich in dieser Leermondnacht besonders verdunkelt, denn Böses war im Anmarsch!

2

»Was soll das heißen, Anastassia ist verschwunden?« Rudolfo Maranta blickte aus seinem 70 Quadratmeter großen Arbeitszimmer, in dem der 60-Jährige schon einige Persönlichkeiten und noch mehr Reiche zu Gast gehabt hatte, hinunter auf den St. Moritzersee. Er legte, einem Ritual gleich, seinen Füllfederhalter in die dafür vorgesehene Schale, die aus einem großen Kristall geformt war. Seine Manschettenknöpfe glänzten. Dann drehte er sich im Ledersessel sitzend langsam um und wandte sich an seine Assistentin Lorena Feuerbach: »Wann hast du sie zuletzt gesehen?«

»Ich bin mir fast sicher vor zwei Tagen, am Samstag, als sie irgendwann Anfang Nachmittag vom Joggen kam. Unten beim Haupteingang. Da haben wir uns kurz ausgetauscht.«

»Ich finde es beunruhigend, dass Anastassia heute weder aufgetaucht noch auf ihrem Handy erreichbar ist. Sie wolle mir heute etwas anvertrauen, hatte sie gesagt. Vor zwei Stunden bereits hätte sie hier sein müssen. Dass sie ohne Mitteilung diesem Treffen fernbleibt, sieht ihr ganz und gar nicht ähnlich. Dazu frage ich mich, wieso du ihren Wagen nicht mehr orten kannst. Hoffe, sie hatte keinen Unfall. Ich nehme an, sie ist mit ihrem roten Audi unterwegs und nicht mit dem schwarzen BMW?«

»Ja, mit dem Cabriolet. Wollen wir aber doch nicht schon an einen Unfall denken. Möglicherweise hat der eingebaute GPS-Tracker bloß keine Verbindung zum Funknetz. Der BMW steht jedenfalls in der Garage und ist tipptopp zu orten. Und, Rudolfo, es ist nicht so, dass ich mir keine Sorgen machen würde, denn ich weiß ja, dass sie zuverlässig ist, wenn es um solche Dinge geht.«

»Soll das heißen, sonst nicht?« Rudolfos Ton wurde akzentuierter.

»Ehrlich gesagt ja, und das weißt auch du. Aber eben schon, wenn es um die Familie geht, und das ist doch hier entscheidend. Aber das muss ich dir als ihr Vater gewiss nicht sagen.«

Rudolfo signalisierte mit seinem Blick, dass er mit dem Gesagten einverstanden war.

Feuerbach hakte nach: »Hat sie denn angedeutet, worüber sie mit dir reden will?«

Rudolfo Maranta schlug seine Beine übereinander. »Nein, sie hat mir nur die eine Nachricht dazu geschrieben und sich geheimnisvoll vage gehalten.« Er rotierte wieder im Sessel zurück und verschwieg, dass seine Tochter ihm in einer zweiten Nachricht zusätzlich aufgetragen hatte, mit niemandem über das geplante Treffen zu reden. »Moment.« Er griff nach seinem Mobiltelefon, das penibel ausgerichtet auf dem glänzend polierten rötlichen Mahagoni-Schreibtisch lag. Feuerbach trat seitlich neben ihn. Er las ihr nur die erste Nachricht vor: »Pa, muss dringend und unter vier Augen mit dir reden. Wirklich dringend! Wann bist du zurück?«

»Und? Was hast du ihr geantwortet?«

»Wie du siehst, hat sie mir die Nachricht bereits am Mittwoch geschickt, als ich mich schon zwei Tage im Ausland befand. Natürlich habe ich nachgefragt, um was es geht, dass sie es mir doch kurz schreiben soll, denn auch wenn sie vor mir sitzt, tippt sie ja alles in ihr Smartphone oder Tablet, damit die App es dann laut vorliest.«

»Und?«

»Wie erwähnt, sie meinte, dass sie es unter vier Augen mit mir bereden wolle. Dementsprechend antwortete ich, dass ich erst in der Nacht von Sonntag auf Montag zurückkehren werde und mir daher erst heute Morgen in aller Früh Zeit für sie nehmen könne. Sie hat darauf nur einen Daumen hoch geschickt.« Er nahm nachdenklich einen Atemzug und trommelte mit den Fingern seiner rechten Hand, an der er einen goldenen Siegelring trug, der das Wappen der Marantas zeigte, auf den Tisch. »Also frage ich mich, wo sie bleibt? Und wieso sie so geheimnisvoll tat?«

»Rudolfo, ich habe zuvor extra die Videoaufnahmen der Villa gecheckt. Anastassia hat diese zuletzt am Samstagabend um 23:17 Uhr via Tiefgarage verlassen, saß alleine am Steuer ihres Audis. Vielleicht ist sie nach Zürich gefahren, in ihre Wohnung am See?«

»Um diese Zeit? Nein, das glaube ich nicht. Das ist doch eher die Zeit, zu der sie manchmal erst ausgeht.« Der schlanke 60-Jährige erhob sich unvermittelt und trat ans große Panoramafenster, welches sich gewölbt über die gesamten 10 Meter Breite des Arbeitszimmers erstreckte und sämtliche Geräusche von außen verschluckte. Er drehte Lorena dabei den Rücken zu und blickte über den St. Moritzersee, der spiegelglatt und dunkelblau unter ihm lag. Maranta trug wie immer ein tadellos gebügeltes Hemd, und seine Vorliebe für silbergraue Maßanzüge war auch an diesem Tag zu erkennen, ebenso, dass er Krawatten nicht mochte. Stattdessen trug er einen farbigen Schal aus feinster Seide. An seinem rechten Handgelenk hing eine gewichtige Rolex im Wert eines Oberklassewagens, die er sich zum Fünfzigsten geschenkt hatte. Im Gegensatz zu seinem vollen grauen Haar war sein gepflegter kurzer Bart schwarzgrau meliert. Während sein Blick weiter über dem See hing, vergrub er seine Rechte in der Hosentasche. »Ich weiß ja, meine Anastassia ist manchmal wie der Bergwind.« Dann senkte er seine Stimme. »Doch diesmal beschleicht mich ein ungutes Gefühl.« Seine hellblauen Augen stachen aus dem von der Bergsonne gebräunten Gesicht hervor.

Die 36-jährige Feuerbach trat mit kurzen Stilettoschritten an ihn heran. Sie war etwas größer als er. Ihr steckengerades kupferblondes Haar floss über ihre Schultern wie edles Metall. Sie trug ein schwarzes Kostüm, das ihre langweilig perfekte Figur zur Geltung brachte. Der Schmuck, den sie an diesem Tag trug, wirkte durch seine Schlichtheit genau so teuer, wie er war.

»Mach dir nicht jetzt schon zu viele Sorgen, Rudolfo.« Sie umschlang ihn sachte von hinten.

Es war längst ein offenes Geheimnis, und das nicht nur im Hause Maranta, dass die beiden ein Paar waren, wenngleich niemand es direkt aussprach, weil Rudolfo noch immer den Ehering seiner verstorbenen Frau Helena am Finger trug.

Er drehte langsam seinen Kopf zur Seite. Lorenas grünblaue Augen blickten ihn aufmunternd an. »Hey, mein Lieber, sie wird bestimmt wieder auftauchen. Manchmal ist sie halt tatsächlich wie der Bergwind, der seine Richtung wechselt, wie er mag, und sich nicht einfangen lässt.« Ihre Worte hatten wenig Wirkung, denn sie beide wussten, dass etwas nicht stimmte.

Rudolfo küsste sie flüchtig auf die Wange, dann löste er sich behutsam von ihr, blickte ihr ernst in die Augen. »Ruf bei der Kantonspolizei an. Die sollen jemanden herschicken. Den besten Mann, den sie haben! Ich befürchte, Anastassia ist etwas zugestoßen!«

3

Corina Costa saß im Halbschatten einer Arve auf der Veranda ihres alten Bergbauernhofs. Ihr zahmes Murmeltier, das sie als Jungtier vor Jahren verletzt hoch oben in den Bergen gefunden und zu Hause liebevoll gesund gepflegt hatte, lag auf ihrem Schoß. Seither gehörte Fred genauso zur Familie wie die sieben Geißlein und ihre Gackerinas, so nannte sie ihre Hühner. Die naturverbundene 40-Jährige, die ihr pechschwarzes und naturgelocktes Haar, das ihr bis über den Nacken fiel, immer selber schnitt und die Berge und Tiere als ihre besten Freunde bezeichnete, blickte hinunter aufs Dörflein Pontresina, während das Licht-Schatten-Spiel der Zweige über ihr im launigen Rauschen des Bergwindes tanzte.

Ihr altes schwarzes Wandtelefon, eines mit Wählscheibe, riss sie nur Minuten später, um kurz vor 11:30 Uhr, mit seinem rhythmischen und dem Anschein nach nimmermüden Schrillen aus ihrem gemächlichen Dasein.

Sachte setzte Corina Fred auf den Boden und sagte ihm dabei auf Romanisch, dass sie ans Telefon gerufen werde. »Eau stögl be svelt piglier giò il telefon.«

Mit einem freundlichen »Allegra«, was so viel wie »Guten Tag« hieß, hob sie ab.

Am anderen Ende war der Regionenchef des Kriminalstützpunktes der Kantonspolizei Graubünden in Samedan, dem auch Corina, die fürs Oberengadin und das Bergell zuständig war, angehörte.

»Corina, hör mal. Es scheint, dass die Tochter von Dr. Rudolfo Maranta spurlos verschwunden ist«, sagte Urs Capeder, ihr oberster Vorgesetzter im Tal. »Er will mit jemandem von uns reden. Kannst du das übernehmen?«

»Du meinst den Maranta, den Milliardär? Den ungekrönten König des Jetsets in St. Moritz?«

»Genau den meine ich.«

»Aber wir haben doch noch immer ein paar gute Leute auf dem alten Posten in St. Moritz, auch Fahnder, somit sogar im selben Dorf.«

»Will er nicht.«

»Dann frage ich mich, warum der Mann nicht die Viertelstunde zu euch auf den Posten nach Samedan fährt oder sich chauffieren lässt. Fällt ihm dann ein Stein aus der Krone? Es geht ja schließlich um seine Tochter, und außerdem habe ich heute meinen freien Tag.« Corina blieb wie immer freundlich, so wie es ihre Art war. Sie arbeitete jeweils nur drei Tage die Woche als Alpinpolizistin und Ermittlerin bei der Kripo im Engadin, außer ein Fall verlangte ihren vollen Einsatz darüber hinaus.

»Er hat übrigens nicht selbst angerufen. Seine Assistentin war in der Leitung. Sie hat darauf bestanden, dass wir unseren besten Ermittler schicken. Das habe ich ihr zugesichert. Also habe ich dich angerufen, obwohl du frei hast.«

»Soll das jetzt ein Kompliment sein, oder sucht ihr Kanonenfutter, Urs?«

Er lachte. »Ach Pfeifendeckel, Corina, ich finde also schon, dass dies ein Kompliment ist, und ein ehrliches obendrein.«

»Na dann sage ich ›Grazcha fich‹«, antwortete sie mit ihrer warmen Stimme. Sie war dafür bekannt, dass sie nie mehr als nötig sprach. Sie sagte: »Die Hoheit muss sich aber einen Moment gedulden. Ich muss erst vom Berg runter und davor noch meine Tiere versorgen.«

»Du hast ja noch immer keinen Führerschein. Sollen wir dich im Dorf unten abholen?«

»Ach, wozu auch? Bis ihr in Pontresina seid … ich nehme lieber mein Garutsch«, das war der Name für ihr altes Damenrad, »und vom Dörfli aus sind es ja nur noch sieben Kilometer bis St. Moritz, das habe ich geschwind. Aber ich brauche die Adresse.«

Corina legte auf, nachdem sie diese notiert hatte, und machte sich bereit. Sie holte ihre Waffe aus dem Versteck, lud dann die Glock mit der separat gelagerten Munition und steckte sie ins Schulterholster. Bevor sie ihren Hof verließ, kontrollierte sie, ob all ihre Tiere genug Wasser und zu fressen hatten, und streichelte Fred zum Abschied über den Rücken, nachdem er sie bis zum Tor im Gartenzaun begleitet hatte. Das immer frohe Kerlchen wäre wohl gerne mitgekommen, so wie er sie anschaute und ihr herzzerreißend nachpfiff.

Doch sie musste sich auf ihr altes hellblaues Damenvelo setzen; ein unverwüstliches bleischweres Modell aus den Siebzigern mit vielen aufgemalten kleinen Sonnenblumen, mit dem sie oft im Tal unten unterwegs war. Auf diesem ratterte sie nun halsbrecherisch auf der schlechten Bergstraße hinunter nach Pontresina, das sich friedlich ruhend unter ihr sonnte, als läge pures Glück über dem schönen Hochtal.

Der warme Fahrtwind zerzauste unterwegs ihre widerspenstigen Locken, ihre wachen Augen blickten in den Sommertag, als unternähme sie eine Sonntagsausfahrt, und das an einem hellheiteren Montag. Wie so oft hatte sie erst im letzten Moment, beim Verlassen des alten Hauses, an das Mobiltelefon gedacht, an den Knochen, wie sie es nannte. Verdeckt unter ihrem offenen schlichten Holzfällerhemd trug sie ihr Schulterholster umgeschnallt, mit der gesicherten Glock darin – Vorschrift bei jedem Einsatz.

Nachdem sie Pontresina hinter sich gelassen hatte und auf einer verlassenen Nebenstraße mitten durch Felder in Richtung Celerina radelte, der warme Sommerwind wehte ihr dabei ins Gesicht, erblickte sie von Weitem schon die uralte Begräbniskirche San Gian. Diese erhob sich mit ihren beiden ungleichen Türmen einsam auf einem Hügel. Corinas Gedanken schweiften zwangsläufig ab, denn hier lag das Grab ihrer Mutter Everita, die mittlerweile schon seit 22 Jahren tot war und ein großes Geheimnis mit in die Ewigkeit genommen hatte.

Einige Minuten radelte Corina in diese Gedanken versunken weiter, bis sie kurz vor Celerina das warnende Hupen eines Lastwagens abrupt ins Hier und Jetzt zurückriss.

In St. Moritz angekommen brauchte sie sich nicht zu orientieren, denn die mächtige Villa Chantarella der Marantas, mit ihren kleineren Nebengebäuden, thronte oberhalb des Ortes und unterhalb der Chantarella-Bahn, am oberen Ende der Via Tinus. Es war Mittagszeit, es gab nur wenig Verkehr auf den Straßen, und von überall her wehte der leckere Duft von Gekochtem.

Nach insgesamt 40 Minuten Fahrzeit erreichte sie die private Zufahrt, die zu dem Anwesen abzweigte. Sie stellte ihr Flower-Power-Garutsch vor dem geschlossenen Tor ab und drückte den Knopf, auf dem Anmeldung stand und der sich unterhalb einer Kameralinse befand. Der Rasen um sie war grüner als grün und so streng geschnitten wie ein Kurzhaarschnitt im Militär. Die niedrige Natursteinmauer, die nicht zum Schutz der Liegenschaften erbaut sein konnte, wurde von schönem Buschwerk und perfekt gepflegten Rabatten durchbrochen. Das voluminöse Plätschern eines Wasserspiels wehte herüber.

Eine weibliche Stimme ertönte aus dem Lautsprecher, über dem die Kameralinse sie weiter anstarrte. »Wir kaufen nichts und geben auch keine Almosen. Sehen Sie denn nicht das Schild? Hausieren verboten!« Dann war die Verbindung weg.

Corina musste lächeln, schaute an sich herunter. Sie trug wie immer Secondhand, diesmal eine alte Jeans, wie immer im Look der Siebziger, denn sie liebte diesen Kleidungsstil, den schon ihre Mutter getragen hatte. Manches Kleidungsstück stammte noch von ihr. Das Shirt war sauber, wenn auch zugegeben zünftig ausgebleicht. Und das Damenhemd im Holzfällerstil lag schon seit Corina denken konnte im alten Schrank. Da es Sommer war und sie bei diesem Einsatz wohl nicht in die Berge steigen musste, trug sie leichte Ledersandalen und nicht wie in den kalten und langen Wintermonaten ihre alten schweren Bergschuhe, deren Sohlen, waren sie mal abgelaufen, nur beim einzigen und uralten Schuhmacher in Celerina neu besohlt werden konnten. Heutzutage warfen die meisten Leute gleich alles weg, statt das Alte wieder in Schuss zu bringen, weil es neu halt billiger zu haben war, bedauerte Corina. Allein schon der Umstand, dass es nicht wenige gab, die jedes Jahr ihr Handy gegen das neueste Modell eintauschten, wollte ihr nicht in den Kopf. Als würden sich die Leute dadurch besser verstehen. Nun, vielleicht hielt man sie auch deswegen für eine Hausiererin, weil ihr Haarschnitt kreativ war, denn Corina nahm es da nicht so genau. Sauberkeit war ihr wichtiger, wenngleich auch das nicht übertrieben.

Doch nun mit Blick auf sich selbst fragte sie sich dennoch: Sehen so die Hausierer in St. Moritz aus? Sind die hier oben schöner und besser angezogen als im restlichen Schweizerland? Sie selbst hatte nämlich noch keinen zu Gesicht bekommen.

Corina drückte nochmals die Klingel und streckte ihren Dienstausweis, den sie aus der hinteren Hosentasche gezogen hatte, vor die Kameralinse. »Kantonspolizei Graubünden, Adjutant Costa. Dr. Rudolfo Maranta hat mich gemäß seiner Assistentin Frau Feuerbach hergebeten.«

Einen Moment herrschte Stille in der Leitung. Dann: »Moment bitte.« Der Ton war nicht freundlicher geworden.

Eine etwas rundliche Bedienstete mit abweisendem Blick von oben herab öffnete das Tor und führte Corina ins Gebäudeinnere, über glänzend schwarze Marmorböden hinweg durch den Anbau zur Villa.

Als die Frau sich plötzlich nach ihr umdrehte, sagte sie entrüstet: »Sie hinterlassen ja eine regelrechte Schweinerei.«

Corina verstand nicht, blickte verwundert die Frau an.

»Ihre Schuhe! Schauen Sie mal der Dreck, der aus dem Profil kommt.«

Corina blickte zurück. »Ach, das«, sagte sie gedehnt, »das ist doch kein Dreck, das ist nur etwas trockene Erde, weil ich zuvor an der Tränke meiner Gackerinas stand.«

»Das ist Dreck!«

»Vergessen Sie bitte nicht: Zu diesem Dreck, den ich Erde nenne, werden wir alle irgendwann. Es heißt ja schließlich Erde zu Erde und nicht Dreck zu Dreck.«

Nun war es die Angestellte, die verwundert dreinschaute.

Corina half ihr auf die Sprünge: »Erde zu Erde, Asche zu Asche … Dreck zu Dreck.« Sie bückte sich und zog die Ledersandalen aus. Nun stand sie barfuß da. Sie fragte die schwarzhaarige Frau, die sich nicht namentlich vorgestellt hatte und mit einem italienischen Akzent sprach: »Geben Sie mir doch bitte etwas, um das bisschen Erde zusammenzukehren.«

»Nein, lassen Sie das, Sie machen sonst nur noch eine größere Sauerei. Dafür haben wir doch unsere Putzfrauen.« Und mit Blick auf Corinas nackte Füße, die, weil sie auf dem Hof wann immer möglich barfuß herumlief, fleckig braun von Erde waren, fügte sie hinzu: »Sie wollen allen Ernstes so zu Herrn Dr. Maranta?«

»Sind Ihnen die auch nicht sauber genug? Er muss ja nicht mit meinen Füßen reden. Außerdem sind die sauber, auch wenn sie nicht danach aussehen. Wald- und wiesenfrisch sozusagen, mit dem Parfum der Natur gepu- dert.«

Die Bedienstete nahm einen langen, sichtlich genervten Atemzug. »Also«, sie schüttelte den Kopf, »folgen Sie mir. Aber Ihre Sandalen, die bleiben hier.«

Dieser Rudolfo Maranta hatte sich seine Villa aber was kosten lassen, dachte Corina, während sie den kalten Marmor unter ihren warmen Füßen fühlte. Erst nach einem weiteren Flur betraten sie über einen kleinen Annexbau die eigentliche Villa Chantarella. In dieser hingen imposante Gemälde an den Wänden, viel Glas gab’s und edle Möbelstücke und große chinesische Vasen, und aus jedem Fenster, an dem sie vorübergingen, schien die Aussicht schöner nicht sein zu können. Dennoch wirkte die Villa auf Corina menschenleer und vereinsamt.

Als dürfe die Angestellte eine unsichtbare Grenze nicht überschreiten, blieb sie plötzlich abrupt stehen und wählte auf ihrem Telefon, das sie in einer Halterung an der Hüfte trug, eine Nummer.

»Entschuldigen Sie bitte schön die Störung, die Polizei ist nun hier«, sagte sie und blickte, während sie warteten, wieder abfällig auf Corinas Füße, die ihrerseits dachte, dass ihre nackten Füße beim Wandern schon so manchen Stein erfühlt hatten, doch noch nie so einen Marmor, der sich edel dunkel durch alle Gebäude des Anwesens zu ziehen schien.

Eine kupferblonde junge Frau, Corina schätzte sie auf etwa Mitte 30, kam kurz darauf angelaufen. Zuerst war das zackige Klackern ihrer Absätze zu hören gewesen. Mit einem Lächeln und weit ausgestreckter Hand kam sie die letzten Schritte auf Corina zu.

»Guten Tag. Mein Name ist Lorena Feuerbach, ich bin die persönliche Assistentin von Herrn Dr. Rudolfo Maranta. Ich habe die Polizei alarmiert. Und Sie, Sie sind also von der Polizei?«, fragte sie Corina, die eine tibetische Halskette mit farbigen Steinen, die von einer Lederschnur gehalten wurden, um den Hals trug. Dann warf Feuerbach der Angestellten einen fragenden Blick zu, die kaum merklich nickend die Augenbrauen hochzog und dann ihren Blick kurz zu Corinas Füßen senkte.

Corina ließ sich nicht beirren. »Richtig. Kantonspolizei Graubünden, Alpinpolizistin Costa.«

Feuerbach nickte, verzog kurz nachdenklich ihre Lippen. »Und sind Sie allein?«

»Ja.«

»Wieso?« Feuerbachs Augen strahlten Dynamik aus.

»Wieso wieso?« Corina hielt mit ihren warmen Augen Blickkontakt zu der fast einen Kopf größeren Assistentin.

»Es ist doch allgemein bekannt, dass die Polizei immer zu zweit auftritt. Vorschrift, oder irre ich mich? Habe ich zu viele Krimis gelesen?«

»Stimmt«, sagte Corina freundlich und schwieg danach, blickte aber weiter mit ihren rehbraunen Augen in Feuerbachs Gesicht. Diese duftete nach einem herb blumigen Parfüm. Alles an ihr schien perfekt symmetrisch zu sein, dachte Corina, wie die vor lauter Perfektion langweilig wirkende Figur.

»Um konkret zu werden: Wir haben den besten Ermittler herbestellt«, kam Feuerbach aus ihrer Deckung.

»Ging es bei diesem Wunsch darum, unbedingt einen männlichen Ermittler zu bekommen?«

»Nein, nein, wir oder besser gesagt ich dachte, dass der Posten des besten Ermittlers durch einen Mann besetzt ist.«