15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

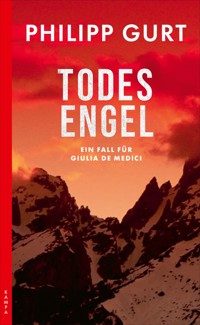

- Herausgeber: Kampa Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Giulia de Medici

- Sprache: Deutsch

Ein Sturm zieht über das herbstlich gefärbte Engadin, als Giulia de Medici, Alpinpolizistin und Chefermittlerin der Kantonspolizei Graubünden, zu einer Leiche auf den Roseggletscher gerufen wird. Dort angekommen, ist Giulias Verwunderung groß: Die fast gänzlich eingefrorene Tote trägt ein rotes Sommerkleid, und die zum Fundort gerufene Forensikerin stellt fest, dass die junge Frau bereits vor über zwanzig Jahren ermordet wurde. Als Giulia auf dem Weg zurück ins Tal in der Berghütte Chamanna Coaz Rast macht und dabei auch noch auf die tote Hüttenwartin stößt, beginnt eine aufreibende Jagd nach den Schuldigen. Liebe, Verrat, Leidenschaft und Intrigen zwingen die temperamentvolle Berglerin beinahe in die Knie.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 402

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Philipp Gurt

Sturm

Ein Fall für Giulia de Medici

Roman

Kampa

Für Silvia Götschi

Danke, dass du mich schon früh so wertvoll in meinem Schreiben unterstützt hast.

Prolog

Zeit, rahmenlose Zeit verstrich über dem Hochtal, in dem der von Bergriesen umringte Gletscher wie in einer Arena aus Stein und ewigem Schnee lag. Ein Lidschlag, ein Vogelschrei, ein Lachen, ein Alpsommer, ein Baumleben lang – alles war dem Eisriesen seit jeher einerlei. Mit seiner erdrückenden Masse, die Felsgestein verflüssigen und Berge verformen konnte, arbeitete der Roseggletscher zeitlos an seinem Werk. Dann und wann schob er sein scheinbar auf ewig verschlucktes Hab und Gut hinaus, bot es dem Engadiner Himmel dar wie eine Gabe der Reue, nur um es sich danach wieder in seine Tiefen einzuverleiben, unmerklich und doch stetig und manchmal für immer.

Jahre, ein paar Monate und eine Woche hatte das Hebelwerk aus Eis gebraucht, um eine Schulter, einen Teil eines Kopfes und einen Arm freizugeben. Nachdem das kalte Band dies vollbracht, diese Tragödie ans helle Tageslicht geschoben hatte, spielte sich unter ihm, im Val Roseg, eine weitere ab. Wieder blickten die Bergriesen stoisch hinab in die Arena, beobachteten das Geschehen, nahmen es hin, wie jeden Moment ihrer unverrückbaren Ewigkeit.

1

Er wusste, die Dämonen, die in ihm hausten, ihn in seinem Leben jagten, trugen viele Gesichter, sogar das seine, und sie schliefen nie, würden niemals von ihm ablassen. Doch nachdem er in dieser Nacht diese leuchtend weiße Kugel vor seinem Fenster schweben gesehen hatte und er mitten in dieses strahlende Weiß gefallen war, ein göttliches Weiß, reiner als alles, da wusste er: Die hellen Tage würden endlich anbrechen, wenngleich seine Pein, die er schon so lange ertrug, sich ein letztes Mal zum Martyrium steigern musste.

An Schlaf war nicht mehr zu denken gewesen, so beseelt war er vom Licht und der großen Erwartung. In den nachtdunklen, stillen Raum, in dem er saß, fiel nur wenig Licht durch das Fenster aus Panzerglas.

Die Nacht lag noch immer über der psychiatrischen Privatklinik Piz Glüschaint, als die Stahltür hinter dem Mann ein kaum hörbares elektronisches Klick-Klack von sich gab. Rauschend schob sich darauf die Tür zur Seite, offenbarte ihm den Weg, damit er es endlich vollbringen konnte.

Gänzlich unbesehen trat der Mann hinaus in die kühle Herbstnacht und verschwand im weitläufigen Areal unter aufrauschenden Bäumen. Die Klinik, im Stil einer Engadiner Villa erbaut, lag eingebettet in die Natur oberhalb des Silsersees. Für einen Moment ließ der Mann seinen Blick auf dem schlafenden Gewässer ruhen, das im Gegensatz zur weißen Kugel über ihm tiefschwarz war wie der Tod. Ihn erfasste ein leichter Windstoß, der die Stille durchbrach und die Wasseroberfläche des Sees kräuselte, als bekäme dieser eine Gänsehaut.

Während dieser zögerlichen Böe wandte er sein Gesicht dem von glimmenden Wolkenfetzen durchzogenen Firmament zu und blickte zu den Sternen. Dann machte er sich auf seinen Weg. Die Nacht verschluckte ihn gnädig.

Stunden später, er war zielstrebig einsamen Pfaden gefolgt, gelotst von einer inneren Stimme, brach über den Bergkämmen ein neuer Tag an. Es war Montag, der Morgen des 24. Oktobers 2022.

Der Mann war Mitte vierzig und sportlich schlank, trug Dreitagebart, volles schwarzes Haar, hatte klar geschnittene Gesichtszüge, formschöne Lippen und Augen so blau wie Enzian. Er trug eine leger geschnittene Jeans, ein dunkelblaues Designer-Sakko, darunter ein helles Hemd mit breitem Kragenaufschlag, wie aus den Siebzigern. Die Sohlen seiner Air-Jordan-Off-White-Basketballschuhe waren es nicht gewohnt, über Stock und Stein zu gehen.

Zur Mittagszeit, seine Omega zeigte kurz nach zwölf Uhr, fand er sich im hinteren Teil des Val Roseg wieder. Seine Schuhe hatten gelitten, der Wind war stärker, böiger geworden und brachte den goldschimmernden Lärchenwald in Wallung. Andere sähen darin nichts weiter als den launischen Bergwind, der von der mächtigen Berninagruppe kommend talwärts über den Gletscher sauste, dann zuhinterst im Val Roseg den eisig kalten Lej da Vadret kräuselte, bevor er das naturbelassene Tal hinunter nach Pontresina durchstreifte. Der Mann hingegen war inzwischen eins mit dem Wind geworden, trug längst dessen Botschaft in sich, spürte die sich ballende Kraft darin, hörte die sonore Stimme aus der Ferne, die sich zunehmend drohend erhob und damit sein Ankommen verkündete – denn er, der Mann, war der Sturm.

Er blieb stehen.

Verharrte.

Sein rhythmischer Atem verwob sich mit dem Wind. Erneut richtete er seine blauen Augen zum aufgewirbelten Himmel, als hoffe er auf ein weiteres Zeichen.

Durch tiefblaue Lücken im Wolkengeschiebe, das sich träge gen Norden verschob, warfen Sonnenstrahlen wandernde Lichtkegel ins leere Hochtal vor ihm. Zu seiner Linken lag, von einer steinernen Moränenlandschaft umfasst, der Tschiervagletscher wie weiße erstarrte Lava in seinem Seitental, dessen Abfluss in den Ova da Roseg mündete. Die beiden Wildwasser schufen gemeinsam ein seichtes Delta der Vereinigung aus in- und auseinanderfließenden Armen – leises, windverwaschenes Rauschen. In den Hängen, dort wo im Sommer die roten Alpenrosen buschig blühten, die gelben Popparollen, die Gemswurz oder die violette klebrige Primel ihre Blütenpracht in die Höhe streckten, war zu dieser Zeit nur noch tundraähnliches Gras zu sehen, das zitternd dem Wind trotzte. Die Schönheit dieser rauen, schlichten Berglandschaft fesselte dem Mann die Sinne – er schloss die Augen, Erinnerungen tauchten auf:

In ihrem leuchtend roten Sommerkleid stand sie einen Tag vor ihrem zwanzigsten Geburtstag am Ufer des Zürichsees, die warme Brise ließ ihr goldenes Haar wehen, das glänzend die Sonne einfing. In der Hitze warf sie ihm einen flüchtigen Blick zu, der See hinter ihr glitzerte. In seinen Erinnerungen hörte er endlich wieder ihr helles Lachen, das er bis zu diesem Augenblick tief in sich hatte vergraben müssen, um den unsagbaren Schmerz und die brennende Frage nach dem Warum in sich zum Schweigen zu bringen – damit der Hass und die überwältigende Sehnsucht nach der Wahrheit ihn nicht verzehrten, bevor der Moment der Rache gekommen war. Diesen Gefühlen zum Trotz war noch immer diese Liebe in ihm, die nur ihr gehörte, die alles war und seit damals doch nicht mehr sein konnte als ein lichtdurchfluteter Sommer, der längst gelebt worden war.

Doch letzte Nacht hatte ihm dieses göttliche Weiß endlich Antworten geschenkt, und wie ein Reiter der Apokalypse würde er sie endlich rächen, und wenn sich dabei alle Bäche im Engadin blutrot färben müssten, dann sollte es eben so sein, denn nur so würde die Wahrheit ans Licht kommen!

Er stützte seine Hände in die Taille und atmete die kühle Bergluft ein, die den Geruch von Herbst und dem Schnee der Gipfel in sich barg – und bald auch den von Blut. Sein Blick wanderte voraus. Vor ihm standen wie hingewürfelt die letzten goldenen Lärchen, wie seltsame, einsame Gestalten. Dazwischen schimmerte schiefergrau der Lej da Vadret im Hintergrund, der schmal gezogen den letzten Kilometer des Tals füllte, bevor sich die steilen Flanken der Berninagruppe erhoben. In diesem Moment fiel ein Sonnenstrahl auf die Wasseroberfläche und erweckte den schiefergrünen Gletschersee zum Leben. Gleißendes Licht wies ihm den Weg zum Gletschertor. Irgendwo dort oben wartete der Tod, wenngleich noch niemand etwas davon ahnte. Er würde sie holen. Alle, hatte die Stimme in seinem Kopf befohlen. Alle!

2

Am selben Tag, 14:28 Uhr – Kriminalpolizei Chur, Fahndung Hansahof

Giulia de Medici betrat soeben das Gebäude unterhalb des Bahnhofs und stieg die zwei Stockwerke zu ihrem Büro hoch, als ihr Handy surrte. Sie blickte auf das Display: Nadia Caminada (KAPO).

»Nadia, bin in einer Minute im Office …«, sagte die dreiunddreißigjährige Chefermittlerin der Kriminalpolizei und steckte, ohne eine Antwort abzuwarten, das Gerät zurück in die rechte Gesäßtasche ihrer Jeans, während sie das alte Treppenhaus emporstieg, in dem es nach Putzmittel roch.

Nadia saß allein im gemeinsamen Dreierbüro hinter ihrem Schreibtisch, Sigron war im Urlaub. Draußen drückte die Herbstsonne immer wieder zwischen Wolkenlücken durch.

»Was gibt’s?« Giulia legte ihren Schlüsselbund auf den Tisch, stellte danach ihre Tasse unter die Kaffeemaschine, die auf einem niedrigen Aktenschrank stand, und blickte fordernd zu Nadia, während sich die Tasse füllte. Nach dem ersten Schluck lehnte sie sich gegen die Tischkante ihres Schreibtisches, während sie weiter ihrer Ermittlerkollegin und besten Freundin zuhörte.

»Aha?« Giulia stellte die Tasse ab, als Nadia fertig war. »Du verarschst mich doch, oder?« Sie zurrte ihren schwarzen Pferdeschwanz zurecht und öffnete den Reißverschluss ihrer dünnen graublauen Parka, wodurch ihr Waffenholster zum Vorschein kam. Nadia, die im sechsten Monat schwanger war, schüttelte ihren Kopf, lachte verhalten. »Kam tatsächlich genau so vor wenigen Minuten via Einsatzzentrale rein …«

Giulia sah ihr an, dass sie nicht flachste. »Also, Madame Caminada, nur damit ich es richtig verstanden habe; vor einer halben Stunde meldete sich im Polizeiposten Samedan ein gewisser Le-der-ho-sen Djan-go, ein Tiroler, per Telefon während des Aufstiegs zur Chamanna Coaz.« Sie betonte den Namen mit hochgezogenen Augenbrauen. »Ihm sollen unterwegs zwei holländische Alpinisten den Fund einer Gletscherleiche, die auf dem Roseggletscher liegt, gemeldet haben?«

»Das sagte er, ja.«

»Okay«, sagte Giulia gedehnt. »Nach diesem Hitzesommer und dem damit verbundenen Rekordschwinden der Gletscher wäre dies nicht der erste derartige Fund in diesem Jahr. Doch der Kerl berichtete weiter, dass es sich bei der Toten um eine Frau in einem knallroten Sommerkleid handelte. Ein Sommerkleid auf einem Gletscher?«

»Genau, oder wie mein Neni, der Landjäger Caminada, gesagt hätte: präzis.« Nadia erinnerte sich gerne an ihren legendären Großvater Walter Caminada, der viele Jahre als einfacher Polizist in Graubünden Fälle gelöst hatte.

»Und weiter informierte dieser Le-der-ho-sen Djan-go die Einsatzzentrale auch darüber, dass er den Weg zur Berghütte Chamanna Coaz weiter hochsteige. Doch seither ist weder er noch die Hüttenwartin zu erreichen«, schloss Giulia ihre Zusammenfassung.

»Die Dame hat einhundert Punkte.«

Giulia trank nachdenklich weiter Kaffee. Draußen wehte der aufkommende Herbststurm Blätter an die Scheiben, ein Postauto fuhr brummend über die bogenförmige Tivolibrücke, gedämpft drang der Lärm in den Raum, während die Sonne hinter der nächsten Wolke verschwand. »Ein schlechter Scherz des Anrufers? Wäre ja nicht der erste. Sag Nadia, hat dieser, ähm, Lederhosen-Django wenigstens die ungefähre Position der Gletscherleiche benennen können?« Ihrem spöttischen Ton war zu entnehmen, dass sie die Sache nicht ganz ernst nahm. »Wenn nicht, dann muss sowieso der Heli her. Die abzusuchende Fläche beträgt mehrere Quadratkilometer und ist nicht überall begehbar, ein Gletscher eben, aber das muss ich dir ja nicht erzählen.«

Giulia, die ab ihrem fünften Lebensjahr in Pontresina aufgewachsen war, kannte das Val Roseg und die Engadiner Berge wie ihre eigene Hosentasche. Außerdem hatten sie und Nadia schon so manche anspruchsvolle Bergtour in diesem Gebiet gemeinsam gemeistert.

»Die Verbindung war schlecht. Man hat notiert, dass die Leiche oberhalb der Hütte, am Rand des Gletschers liegen soll.« Nadia drehte den Laptop zu Giulia. »So wurde der Fall rapportiert.«

Giulia beugte sich vor. Nachdem sie quergelesen hatte, fragte sie: »Das liegt auf über zweieinhalbtausend Metern. Warum landet der Fall bei uns? Warum rückt nicht die Alpinpolizei von Samedan aus? Sind ja nur zehn, zwölf Kilometer bis Pontresina, und von dort kann man mit dem Auto ein rechtes Stück ins Val Roseg fahren, bis zum Gasthof Roseggletscher. Aber noch besser wäre, wenn sie gleich den Heli nehmen, um sich aus der Luft ein Bild zu verschaffen.«

»Mag sein. Aber da du in St. Moritz die Ausbildung zur Alpinpolizeibeamtin durchlaufen hast und von uns allen am meisten Erfahrung in den Bergen hast, will man wohl dich. Aber vor allem, falls das stimmt, was der Anrufer sagte, wenn diese Frau tatsächlich im Sommerkleid da oben liegt, dann klingt das eher nach einem Mord als nach einem Unfall. Damit ist das sowieso ein Fall für uns. Außerdem willst du doch immer als Erste vor Ort sein, richtig?«

Giulias Handy klingelte. Major Oliver Peterelli, der Chef der Kriminalpolizei, rief an. »Leutnant de Medici, Sie wissen mittlerweile Bescheid?«, kam er ohne Umschweife auf den Punkt. Er hasste Vorgeplänkel, was wohl das Einzige war, das Giulia mit ihm gemein hatte.

Der groß gewachsene, schlaksige Peterelli war aus dem Kanton Aargau zugezogen. Er hatte sein Amt vor bald einem Jahr angetreten und war noch immer nur mit seinem Chef, dem Kommandanten Erich Hartmann, per Du. Das war bestimmt seiner Militärkarriere geschuldet, wurde gemunkelt, Peterellis Führungsstil war entsprechend gefärbt.

»Ja, Major. Adjutant Caminada hat mich soeben informiert. Falls die ganze Sache kein Scherz ist, was ich noch immer nicht ausschließe, sieht’s nach einem Gewaltdelikt aus, denn welche Frau verirrt sich in einem Sommerkleid auf einem Gletscher? Die Fragen, die sich mir in diesem Fall aufdrängen, sind: Wer ist die Tote, wann und wie kam sie zu Tode? Gibt’s aktuelle Vermisstenmeldungen, die auf ihr Signalement passen?«

»Genau das sollen Sie mit Caminada ermitteln. Klären Sie den Wahrheitsgehalt der Meldung und versuchen Sie die Leiche so schnell wie möglich zu identifizieren.«

»Major, warum überfliegt nicht erst ein Pilot der Air Grischa von Samedan aus den Gletscher, bevor wir uns von Chur aus auf den Weg machen müssen, nur um einem möglichen Scherz aufzusitzen? Vergessen wir nicht, dort oben liegen mehrere Quadratkilometer Eis, und das auf über zweieinhalbtausend Metern. Außerdem zieht ein Sturm auf. Noch ist aber Zeit; der Heli oder eine Drohne könnte ratzfatz den Fund bestätigen oder eben nicht. Hinauf komme ich zu Fuß alleweil auch danach.«

Peterelli ging nicht darauf ein. Mit seiner tiefen Stimme, die so gar nicht zu seinem schmalen Habichtgesicht passte, sagte er trocken: »Auf dem Rossboden wartet in einer halben Stunde der Heli auf Sie, Leutnant de Medici.«

Giulia fragte sich, was der Major wusste, was er ihr nicht sagen wollte, denn dieses Vorgehen nach einer solch vagen Zeugenaussage entsprach nicht dem standardmäßigen Verfahren. Etwas war im Busch, und sie wusste, Peterelli würde damit nicht herausrücken. Noch nicht.

»Verstanden. Doch erst muss ich kurz nach Hause, mich berggerecht umziehen, und ich brauche noch einen Bergretter für eine Seilschaft, falls ich denn wirklich auf den Gletscher muss. Vorzugsweise Erkki Korhonen.«

Giulia war seit Ende Sommer, seit der Hochzeit von Nadia, wieder mit dem Norweger zusammen, der in seinem Heimatland die Polizeischule absolviert und jahrelang im Dienst gestanden hatte, ehe er sich in der Schweiz zum Bergführer ausbilden ließ. Seit dem ersten September arbeitete er zusätzlich in der Bergrettung beim SAC, dem Schweizer Alpenclub.

»Einverstanden«, brummte Peterelli. »Halten Sie mich regelmäßig auf dem Laufenden. Und zwar ausschließlich mich und Kommandant Hartmann!«

»Nadia und ich sind ein Team!«, konterte Giulia.

Peterelli musste an ihrem Tonfall erkannt haben, dass er diese Weisung nicht durchsetzen konnte. Er ergänzte: »… und Caminada, einverstanden.«

Erkki war zu Hause, erledigte ungeliebten Bürokram und besprach mit einer IT-Spezialistin seinen neuen Webauftritt als Bergführer, als Giulia ihre Dachwohnung oberhalb von Chur betrat, in die Erkki erst vor wenigen Wochen wieder eingezogen war.

Die kupferblonde Webdesignerin sah unverschämt gut aus, fand Giulia, als diese mit einem etwas gar charmanten Lächeln in Erkkis Richtung aufstand und sagte, dass sie gerne ein andermal wiederkäme. Dann musterte sie Giulia mit einem aufgesetzten Lächeln, ehe sie ging und nur den Geruch ihres süßlichen Parfüms zurückließ. Erkki reagierte darauf mit einem trockenen »Okay«. Giulia war es gewohnt, dass andere Frauen Erkki schöne Augen machten, jedoch noch nie so unverblümt wie eben. Doch sie wusste, Erkkis Blicke galten nur ihr.

Erkki, der in sich ruhende Nordländer, mit den markanten Gesichtszügen, dem dunkelbraunen Haar und den warmen blauen Augen, hatte alles Nötige für den bevorstehenden Einsatz griffbereit, da er oft auf Abruf bereitstehen musste. Deshalb hatte Giulia ihn auf der wenige Minuten dauernden Heimfahrt auch nicht angerufen, sie musste ihren Kram ja erst selbst aus dem großen Schrank im Flur zusammensuchen: Steigeisen, Seil, Eispickel und der Bergfunk waren rasch eingepackt, dazu Notproviant. Sie pflegte vor Einsätzen im hochalpinen Gelände zu sagen: »In den Bergen weißt du nie, was dich erwartet. Sei auf alles gefasst, denn es kommt sowieso immer alles anders.«

Auf dem Rossboden, einer Militärbasis am südlichen Stadtrand von Chur, saßen der Pilot und ein Flughelfer im Helikopter bereit. Die Rotorblätter begannen unter dem aufheulenden Lärm der Motoren zu drehen, während Giulia sich gebeugt dem Heli näherte und neben dem Piloten im Cockpit Platz nahm, den Kopfhörer aufsetzte und das Mikrophon vor ihren Lippen ausrichtete. Erkki setzte sich nach hinten neben den Flughelfer. Als die Maschine abhob, blickte Giulia kurz nach hinten zu ihrem Freund. Ein Lächeln erhellte ihr Gesicht. Dezent formte sie mit ihren Lippen einen Kussmund, bevor sie konzentriert wieder nach vorne blickte.

Der Wetterbericht sagte trockenes Wetter voraus, mit teils bedecktem Himmel und aufkommendem Sturm. Der Luftlinie folgend flogen sie zwischen der Lenzerheide und Arosa hindurch Richtung Bergün und Samedan bis nach Pontresina. Für die knapp fünfzig Kilometer benötigten sie eine Viertelstunde. Die höchsten Gipfel im Engadin trugen bereits weiße Spitzen, die Nadelwälder unterhalb schimmerten golden in der Nachmittagssonne, die durch Lücken im Wolkengeschiebe ins Tal fand. Der Flug wurde zunehmend unruhiger. Der Pilot ging in der Mitte des Val Roseg nach dem Gasthof Roseggletscher, dem einzigen Gebäude im Tal, auf dreißig Meter runter, folgte dem Flussverlauf und dem Wanderweg weiter ins Tal. Giulia spähte unentwegt zu Boden, hielt Ausschau nach Personen, doch niemand schien unterwegs zu sein. Zuhinterst im Tal wirbelte der Heli die Wasseroberfläche des Lej da Vadret auf, bevor der Pilot die Maschine an der Berninagruppe hochzog. Giulia bat ihn über den Bordfunk, er solle die Chamanna Coaz anfliegen und die Berghütte langsam im Tiefflug umkreisen, auf dem Weg dorthin aber weiter dem Bergpfad folgen, da der Anrufer, Lederhosen-Django, behauptet hatte, er wolle zur Hütte, bevor er nicht mehr erreichbar war.

Die Bergflanke war ebenfalls menschenleer. Bestimmt des herannahenden Sturmes wegen, dessen Vorläufer bereits kräftig an der Maschine rüttelten.

Am Fahnenmast der Berghütte flatterten hektisch die Schweizer- und die Graubünden-Flagge. Die gestreiften Läden der in den dicken Steinmauern eingelassenen Fenster waren aufgeklappt, und ein Luftballon, der sich an den Dachziegeln verfangen hatte, zerrte im Abwind der Rotoren an seiner Schnur. Giulia war sich sicher, dass jeden Moment jemand aus dem Haus treten würde, um zu sehen, was hier so einen Lärm machte, doch es kam niemand, auch nicht, als der Heli schräg über der Terrasse unruhig im Schwebeflug verharrte. Nadia hatte Giulia im Hansahof informiert, dass die Einsatzzentrale die Hüttenwartin Martina Abderhalden nicht erreichen konnte. Giulia hatte deswegen deren Mobile-Nummer eingespeichert und wählte diese über den Helikopteranschluss. In ihrem Kopfhörer hörte sie das ins Leere laufende Klingeln, durchtränkt vom Lärm der Rotoren.

Ihr Augenmerk richtete sich nun auf den Gletscher, der, von der Berninagruppe genährt, wie ein breiter, erstarrter Fluss über mehrere Quadratkilometer die Flanke hinunterfloss. Die Sonne hing über dem Westgrad des Il Chapütschin, legte die Bergflanken unter ihm in Schatten. Es war Viertel vor vier, als sie den kalten Riesen anflogen, der wegen des heißen Sommers außergewöhnlich gelitten hatte.

Der Pilot, ein ausgezeichneter obendrein, wie Giulia fand, flog im ruppigen Wind den Gletscher auf nur zwanzig Metern Flughöhe ab, bis sie in der Nähe der von den holländischen Alpinisten vermeldeten Position etwas Rotes in den letzten Sonnenstrahlen schimmern sahen.

Der Heli stieg auf Anweisung von Giulia auf vierzig Meter, damit der Abwind nicht mögliche Spuren verwehte. Giulia schob ihre dunkle Sonnenbrille ins Stirnband und setzte das Fernglas an.

»Da unten liegt eine Leiche. Weiblich. Einen Teil von ihr hat der Gletscher freigegeben, und tatsächlich, sie trägt ein rotes Sommerkleid«, knisterte ihre Stimme in den Kopfhörern aller. Sie wandte sich dem von der Sonne halbseitig beschienenen Gesicht des Piloten zu. »Irgendwo in der Nähe müssen wir runter.«

»Verstanden. Aber wir müssen uns beeilen. Und es ist ungewiss, ob ich euch später hier wieder aufnehmen kann, der Wind hier oben ist unberechenbar.«

Giulia hielt den Daumen hoch.

Die Fundstelle befand sich tatsächlich am rechten Rand des Eislings, eine große Eisspalte und ein Graben mit Moränengeschiebe versperrten den Zugang zum Gletscher von außen. Deshalb mussten sie sich vom Gletscherinnern der Fundstelle nähern. Die schwere Maschine, deren Lärm das Tal erfüllte, schwebte unruhig einen Meter über dem Eis an der Stelle, die Erkki ausgesucht hatte, damit die beiden sicher abgesetzt werden konnten. Kaum waren sie draußen, duckten sie sich, und die Maschine drehte ab, flog hinunter ins Val Roseg und landete im Delta unterhalb des Gletschersees. Dort würde der Pilot auf weitere Anweisungen warten.

Nachdem das Klopfen der Rotoren im Tal verebbt war, umschloss die beiden die Stille der Berge, die nur von den scharfen Böen immer wieder durchbrochen wurde.

Die letzten Sonnenstrahlen tauchten die Viertausender am Ende des Tals in ein unwirkliches Orange, als Giulia und Erkki gut gesichert die ersten Schritte übers Eis wagten. Giulia ging zehn Meter vor Erkki, denn er würde sie bei einem Sturz in eine Gletscherspalte besser halten können als sie ihn. Das Eis war teilweise blank und spröde, die Steigeisen mussten gut gesetzt werden. Giulias Sorge galt weiterhin dem aufkommenden Sturm und mehr noch der Reihe Séracs, Türme aus Gletschereis, die sich drohend erhoben hatten und von denen man nie wissen konnte, wann einer brach und wie hundert Sattelschlepper auf einen herunterdonnern würde. Erst recht nach diesem Hitzesommer und an Tagen wie diesem, an denen es verhältnismäßig warm und stürmisch war.

Als hätte jemand ein Wolkentor geöffnet, legte der Sturm innert Minuten an Stärke zu, sodass sich die eins achtundsiebzig große Giulia zunehmend dagegenstemmen musste. Sie trug ein neongrünes Stirnband mit einem blauen Adidas-Emblem in der Mitte, das schwarze Haar, zum Pferdeschwanz gebändigt, wippte in den Böen. Ihre breite Narbe, die sie sich im Frühjahr bei einem Kletterunfall zugezogen hatte, welche zwei Zentimeter über der Oberlippe bis über den Wangenknochen verlief, hob sich in ihrem von der Bergsonne gebräunten Gesicht heller ab. Seit etwa drei Wochen brannte die Stelle immer wieder höllisch. Medizinische Gründe gebe es dafür keine, hatte die Dermatologin gesagt und angedeutet, dass diese Schmerzen wohl eher psychisch bedingt seien. Vielleicht sei Giulias Unterbewusstsein doch nicht so »einverstanden« mit der Narbe, stellte die Ärztin zur Diskussion, es gebe aber immer noch die Option, sie mit einer Laserbehandlung deutlich abzumildern. Für Giulia war das Quatsch. Klar, man sah die Narbe, aber sie fühlte sich deswegen längst nicht entstellt.

Giulia drehte sich zu Erkki um. »Der Heli wird bestimmt nicht mehr hochfliegen können«, rief sie ihm zu. Er nickte und Giulia musste sich bei der nächsten Böe festhalten, ehe sie sich weiter Schritt um Schritt der Fundstelle näherten.

Kurz bevor sie die Gletscherleiche erreichten, kam ein Funkspruch des Piloten rein: Er fliege die Maschine zum nahe gelegenen Flugplatz Samedan, ließ er Giulia wissen, des Sturmes wegen, der nun wild zerfledderte Wolken über die Bergkämme jagte.

Es war tatsächlich eine Frau in einem roten Sommerkleid, die kurz darauf vor ihnen lag. Sie war noch fast gänzlich im Gletschereis gefangen. Als führte die Natur in dieser Tragödie Regie, verschwand wenige Augenblicke später das weiche Licht, und die Schatten verdunkelten das Eis.

Giulia bot sich ein ebenso seltsamer wie trauriger Anblick. Das Eis hatte nur einen Teil der rechten Seite der Frau freigegeben. Sie war blond, ihrer sichtbaren Gesichtshälfte haftete der Tod an, doch es fehlten Verwesungsmerkmale. Am rechten Fußgelenk hing eine goldene Kette mit Anhänger – wahrscheinlich ein griechisches Symbol, das Giulia nicht identifizieren konnte. Die Frau war barfuß, die linke Hand lag von unten durchs Eis hochgestreckt frei, als wollte sie nach einer rettenden Hand greifen. Die Leiche mussten Spezialisten bergen, das wusste Giulia. Sie fragte sich, warum man sie geschickt hatte. Den Leichenfund bestätigen und sich vom Fundort, der bestimmt nicht der Tatort war, ein Bild machen, das hätte jeder andere Beamte der Alpinpolizei genauso gekonnt.

Bevor sie irgendwas anfasste, fotografierte sie mit ihrem Handy die Gletscherleiche aus verschiedenen Winkeln, während der Sturm die frei gelegten blonden Haare der Leiche gespenstisch wehen ließ.

Giulia ging vor der Toten in die Hocke, murmelte: »Grundsätzlich keine schlechte Idee, eine Leiche in einem Gletscher verschwinden zu lassen …« Sie blickte nachdenklich auf die Frau. Deren Alter zu schätzen, war schwierig, dreißig vielleicht, oder eher jünger? Giulia zog ihre warmen Handschuhe aus und blaue Gummihandschuhe über, ehe sie dem Opfer mit einem Taschenmesser eine Haarsträhne abschnitt und diese in das dafür eigens mitgenommene Plastiktäschchen eintütete. Danach suchte sie die Körperpartien, welche der Gletscher frei gegeben hatte, auf eindeutige Merkmale hin ab. Im Nacken war ein Teil eines tätowierten Schmetterlings zu erkennen. Am rechten Handgelenk, das frei lag, trug die Frau eine Uhr. Die Herren-Rolex schien ein luxuriöses Modell zu sein. Behutsam öffnete sie den Verschluss, der tadellos funktionierte. Sie wusste, solche Uhren waren registriert. Die Rolex verschwand nach einem Foto ebenfalls in einer Klarsichttüte, deren Etikette Giulia mit einem schwarzen Filzer beschriftete. Die Seriennummer der Uhr hatte sie nicht ablesen können, diese war, wie sie aus Erfahrung wusste, zwischen den Bandanstößen am Uhrengehäuse eingraviert, je nach Modell bei sechs oder zwölf Uhr.

Die Fotos schickte sie allesamt per SMS an Nadia und Peterelli. Peterelli, der sich bedeckt gehalten hatte, wollte ja ausdrücklich umgehend informiert werden. Giulia war schon seit seinem Anruf klar gewesen, dass etwas in diesem Fall anders war. Vielleicht war die Tote ja eine prominente Person, dachte sie, auch wenn sie diese nicht erkannte.

Giulia beließ den Fundort so, wie er war, denn sie wusste, dass auch das Eis rund um die Frau später im Labor landen würde, zwecks DNA-Suche. Ein Bergungsteam würde das bewerkstelligen und die Leiche zur Obduktion zu Frau Dr. Kaspersky in die Forensik nach Chur überführen.

»Wir sind hier fertig«, sagte sie mit lauter Stimme zu Erkki und funkte den Piloten an. Wie erwartet konnte der Heli nicht mehr starten, der Sturm im Gebirge war bereits zu stark geworden.

Sie besprach sich mit Erkki. Es gab nur eine Lösung. Sie mussten einen Weg aus dem Gletscher suchen und dann dem Pfad hinunter zur Chamanna Coaz folgen, um nachzuschauen, was mit der Hüttenwartin los war. Erst danach würden sie ins Tal absteigen, wo der Heli die beiden wieder aufnehmen könnte, da die Böen nur in Bergflankennähe eine Gefahr darstellten.

Giulia blickte ins schmale, leere Tal, hinter dessen Ausgang Pontresina im Schatten lag, dann gingen sie los. Sie hatte ihre Swisstopo-App aktiviert, welche beinahe auf den Meter genau ihren Weg aufzeichnete. Falls sie sich im Eis verstiegen, könnten sie so auf sicherem Weg zurückfinden, um einen neuen Versuch über eine andere Route zu wagen.

Über eine Stunde später, als nur noch der Gipfel des Piz Bernina hinter ihrem Rücken, als höchster Berg, orangegelb die letzten Sonnenstrahlen einfing, konnten sie den Gletscher endlich verlassen. Von nun an folgten sie dem steinigen Weg durch die Moräne hinunter zur Hütte, die abgesetzt auf einer Felsnase stand und zu deren Füßen sich das Val Roseg erstreckte. Doch auch auf diesem Weg mussten die Schritte gut gesetzt werden, denn bei den tückischen Windverhältnissen war es nicht immer einfach, das Gleichgewicht zu halten.

Rauch stieg keiner mehr aus dem Kamin, als sie die Chamanna erreichten. Die Fahnen flatterten hektisch vom Wind gepeitscht, als sie kurz nach halb sechs die Steinterrasse betraten. Schon bald würde es dunkel sein.

Für gewöhnlich endete in einer Berghütte in dieser Höhenlage von über zweieinhalbtausend Metern die Sommersaison bereits im Oktober, ehe im November der Winterbetrieb aufgenommen wurde, wusste Giulia. Dies dürfte auch hier in den nächsten Tagen der Fall sein, denn nach Gästen sah es hier nicht aus.

Die Hütte war unverschlossen, als Giulia die Tür aufstieß. »Allegra!«, rief sie in ihrer leicht heiseren Stimme, die sie von ihrer Mamma, einer gebürtigen Sizilianerin, geerbt hatte, und blieb im dämmrigen Eingangsbereich stehen. Der Geruch von Holz, Stein und der Asche der Holzfeuerung schlug ihr entgegen, gemischt mit dem von Blut!

3

Freitag, 30. Juni 1995

Aletheia lachte ihr helles Lachen, das seit jeher alle verzauberte, während sie durch den weitläufigen Park der Villa an der Zürcher Goldküste zum Ufer des Zürichsees ging. Es war sommerlich heiß, und nur die großen Bäume im Park boten angenehmen Schatten. Die noch Neunzehnjährige liebte diesen Abschnitt des privaten Strands mit dem alten Bootshaus, auf dessen Holzsteg sie sich meist abends setzte und zuschaute, wie der See in den verschiedenen Farben des Sonnenuntergangs leuchtete, ehe die Lichter in den Häusern an der gegenüberliegenden Uferlinie angingen. Dann roch es nach dem vom Personal gemähten Rasen, nach See, nach den vielen Blumenbeeten, die meist kreisrund gehalten den Park und den weißen hölzernen Pavillon darin schmückten. Die Vögel, die in den alten Bäumen hockten, zwitscherten munter ihr Abendlied, als läge über der ganzen Welt ein wunderbarer Frieden.

Aletheias Eltern, die von Wertensteins, besaßen mehrere solche Anwesen, und das auf der ganzen Welt verteilt, doch meist wohnten sie hier oder im Engadin, in St. Moritz. Ihr Vater, Theodore, war der Inhaber der Privatbank WERTENSTEIN, Mutter Chloe eine gefragte Kunsthändlerin. Die Boulevardpresse beschrieb das Paar mit ihren beiden schönen, beinahe erwachsenen Kindern als milliardenschwer, was nicht gelogen war. Aletheia mochte diese Artikel noch nie lesen, und ihre Eltern gaben sowieso nur etablierten Medien, wenn überhaupt, ab und zu ein Interview, und auch dann ausschließlich, wenn es den Geschäften dienlich war.

Während Aletheia am Vortag ihres zwanzigsten Geburtstages in der nachmittäglichen Hitze am Seeufer stand, wirkte sie nachdenklich, als warte sie auf ein Boot, das niemals kommt, während sich hinter ihrem Rücken ihr jüngerer Bruder näherte, der siebzehnjährige Ambrosius.

»Morgen wirst du zwanzig«, sagte er verheißungsvoll und blieb neben ihr stehen. »Du weißt ja, was das bedeutet …« Er legte ihr liebevoll eine Hand auf ihre von der Sonne kupferbraun gefärbte Schulter. Dann wurde sein Blick, den er seinerseits über den See schweben ließ, ernst. »Und, hast du es dir nochmals überlegt, Schwesterherz?«

Sie drehte ihren Kopf etwas zur Seite und blickte flüchtig in seine enzianblauen Augen. Er registrierte in dem kurzen Moment, in dem sie ihre Augenlider langsam schloss, die Antwort. Dann blickte sie wieder nach vorn.

»Ich werde dich vermissen von hier bis zum Mond«, sagte er hilflos und zog an seiner Zigarette.

»Ambro, wir sind doch keine Kinder mehr.« Sie lächelte, sodass ihre strahlend weißen Zähne zum Vorschein kamen. In ihren Augen lag ein Glanz, als hätte sie etwas vor langer Zeit verloren, das nie wieder zu finden ist. »Komm mich auf meiner Reise mal besuchen. Du wirst sehen, dass es richtig ist – richtig für mich.« Wieder drehte sie ihr Gesicht für einen Moment zu ihm. »Weißt du, Ambro, das Leben hat so viel mehr zu bieten als das hier, du musst nur wollen.«

»Wünsche lassen hoffen … egal an welche Orte es dich fortzieht, du bist und bleibst immer meine kleine Schwester, und ich liebe dich.«

»Klein, mit eins achtundsiebzig?«

Er blickte sie von der Seite an – ihr goldenes Haar wehte zaghaft, da war die hohe Stirn, die Augenpartie, die Offenheit und zugleich Engstirnigkeit ausstrahlte, der wie mit dem Lineal gezogen gerade Nasenrücken, die Lippen, die etwas schmal schienen, und das Kinn mit dem Grübchen. Ihre Ohren waren klein und formschön, ein goldener Anhänger wackelte glänzend.

»Ich bin eins fünfundachtzig …« Er zog nochmals an der Zigarette. Bevor er den Rauch zu Boden stieß, sagte er leise: »Mach dich bitte nicht lustig …« Er verschluckte die weiteren Worte, sagte nicht: »Hey, ich leide, es ist, als würde mir ein Stück Herz herausgerissen. Schon wieder!«

»Ambro, tue ich nicht, es ist … es schmerzt auch mich, irgendwie. Aber ich muss fort, und morgen werde ich endlich volljährig … und übrigens, es würde niemand von euch diese Strapazen auf sich nehmen, um zu mir zu finden, weil ihr doch alle denkt, dass ich spinne. Das ist doch die Wahrheit, die ich auf diese Reise mitnehme. Oder siehst du heute irgendwo unsere Eltern? Wo sind sie gerade? Genau, in Paris, und morgen, wo schon wieder? Die Geschäfte, sie laufen gut, sehr gut, wie immer, und ich werde morgen zwanzig, und sie finden, ich versaue mein Leben, und das wegen eines Weges, den ich gehen will …« Sie sah ihren Bruder an. »Verstehst du den Irrsinn hinter ihrer Haltung? Sie lassen mich ziehen, aber weil sie meine Entscheidung nicht verstehen, verabschieden sie sich nicht einmal von mir, lassen meinen Zwanzigsten sausen, so sieht’s doch aus!«

Ambrosius schwieg, blies mit gesenktem Haupt Rauch zu seinen Füßen.

»Nein, Ambro, auch du wirst mich unterwegs nicht besuchen kommen, und du musst es ja auch nicht. Ich bin es ja, die diesen Weg gewählt hat, und ich bin es, die sagt, ich will und muss ihn alleine gehen.«

»Sag so was nicht, ich werde kommen, und wenn es dort, wo du dann gerade bist, Bären gibt, die vier Meter groß sind.«

»Ja?« Sie lächelte gequält. »Du warst doch noch nie ein Wandervogel.«

»Ja, ich werde kommen!« Ambrosius versuchte diesem Ja etwas Feierliches zu verleihen, sagte es wie einen Schwur. »Denn ich bin heute hier und morgen auch, ich war an jedem deiner Geburtstage da. An jedem. Aber jetzt muss ich gehen … zu Nora, du weißt, sie hasst es zu warten. Aber heute Abend bin ich auch an Bord.« Er strich mit der Linken sein dunkles, fülliges Haar zur Seite.

Aletheia schloss für einen Tick zu lange wieder die Augen, sagte: »Ich werde dich irgendwo von meiner Reise aus anrufen, und ja, wäre schön, wenn du es heute Abend schaffen könntest.« Sie wandte sich nach diesen Worten, in denen keinerlei Überzeugung lag, wieder dem Licht auf dem See zu. Der Wind spielte mit ihrem Haar, sie atmete die Seeluft tief ein, während die großen Bäume hinter ihr rauschten. Sie wusste, er würde nicht kommen, nicht kommen können.

4

Hospiz Grosser Sankt Bernhard, Winter 2018/2019

Stille.

Im tausend Jahre alten Gemäuer aus Stein lag uralte Stille, die sich im Laufe der Jahrhunderte festgesetzt hatte, und doch, wer lange genug lauschte, hörte irgendwann dieses gnadenlose Flüstern. Ein Flüstern, das die schweren Mauern durchdrang, die so dick schienen wie das Felsgestein, auf dem sie standen. Ein Flüstern, das sogar die heilige Ruhe der Sakristei in Aufruhr brachte, denn die Stimmen kamen aus dem Inneren der Menschen, die auf den knochenharten Bänken knieten. Menschen, die auf Erlösung hofften, auf Selbstfindung, auf Freiheit oder solche, die dem Wahnsinn bereits verfallen waren und glaubten, sich selbst entfliehen zu können.

Seit gestern in der Früh schneite es ununterbrochen auf dem Grossen Sankt Bernhard – dicke Flocken, die vom Wind gejagt zu einem riesigen Durcheinander verwirbelt wurden, sodass ein jeder seine Himmelsrichtungen verlieren musste. Die Passstraße war wie jedes Jahr mit Pauken und Trompeten am fünfzehnten Oktober geschlossen worden und würde es bis zum Frühjahr im Mai auch bleiben, bis sich die großen Schneeschleudern vom Süden und Norden her durch das metertiefe Weiß fraßen. Und wie jedes Jahr würde dann auf dem höchsten Punkt, dort, wo Italien an die Schweiz grenzte, der neuerliche Durchbruch von den Italienern aus dem Aostatal und den Schweizern, den Wallisern, gemeinsam gefeiert; wieder mit derselben Musikkapelle, die etwas schief spielte, und wieder mit Wein und noch mehr Fröhlichkeit, bis die muntere Schar passend zur Musik auch schief stand. Doch die Feierlichkeiten schienen im Moment ungreifbar weit weg zu sein, weder dass sie im vergangenen Frühjahr stattgefunden hatten noch dass es in wenigen Monaten wieder geschehen würde, lag im Bereich des Glaubhaften.

Eine schwarze Bergdohle, die fliegend dem Sturm trotzte, wurde von einer Bö mitgerissen, als Jérôme in der alten Passerelle stehen blieb, die mittig, einer geschlossenen Brücke gleich, die beiden schweren Gebäude des Klosters verband. Nachdenklich starrte er aus dem Fenster: Er sah nur Grau- und Weißtöne, als hätte die Welt ihre Farbe verloren. Dort, auf dem kleinen Vorplatz, wo weiter unten auf der anderen Seite der Passstraße die roten Metalltische des Gasthauses Barry im Sommer standen, lagen bereits über zwei Meter Neuschnee, und es würden bis Ende Winter noch mehr werden. Nur gedämpft drangen die Geräusche des Windes an sein Ohr. Dieser Wind fegte jeden Winter bis zum Frühling meist ohne Unterbruch durch die Passenge und heulte bisweilen wie ein Wolf aus Stein.

Die Abgeschiedenheit hier oben wirkte vor allem an Wintertagen wie diesen noch immer heilsam auf Jérôme. Die Welt da draußen hatte ihn Gott sei Dank längst vergessen, da war er sich sicher. Sie alle hatten ihn vergessen, und das war gut so. Er aber lebte im Hier und Jetzt zwischen Steinmauern und erwartete sein Urteil, das irgendwann über ihn kommen würde, zwangsläufig, doch er war bereit.

Im vergangenen April war der asketisch wirkende Mann mit den zwei verschiedenfarbigen Augen achtundvierzig geworden, ein Alter, das in ihm weder Aufruhr noch Beruhigung ausgelöst hatte. Von den Menschen, die größtenteils im Sommer hier hochkamen, dann, wenn sie bequem vom italienischen Aostatal oder aus dem Rhonetal hochfahren konnten, hatte er in den letzten Jahren viel erfahren. Auch scheinbar Banales: dass bei Männern der Fünfzigste, bei Frauen der Vierzigste erste Unbequemlichkeiten zur Folge hatte, die sich nach dem vergeblichen Aufbäumen dagegen wieder legten, oder eben auch nicht. Er hatte also noch etwas mehr als ein Jahr, um herauszufinden, ob dies auch bei ihm der Fall sein würde. Fünfzig, hatte eine Touristin aus Frankreich ihm im vergangenen Sommer gesagt, sei doch das neue Vierzig bei den Männern, als er ihr den Teller Suppe im spartanisch eingerichteten Speisesaal reichte.

Mit den Jahren konnte Jérôme in den Gesichtern der Besucherinnen und Besucher lesen, auch wenn sie hinter einer jahrelang antrainierten Fassade aus freundlichem Small Talk ihr Innerstes zu verstecken versuchten. Jérôme erkannte all die armen Seelen meist sofort, doch viele von ihnen fuhren noch vor dem Abendbrot wieder ins Tal hinunter, das wie ein Stausee mit Alltag gefüllt war, um darin weiterhin zu ertrinken. Einige blieben eine Nacht, wenige vier Nächte. Eine Woche oder gar länger blieb kaum jemand. Spätestens dann, wenn das Flüstern kam, flohen fast alle. Nur die Auserwählten blieben, und für die war Jérôme jederzeit bereit.

Gastfreundschaft stand bei den Augustiner-Chorherren an oberster Stelle. Die vielen Menschen würden nicht nur ihre Rucksäcke den Berg hochtragen, pflegte der alte Prior zu sagen. Jeder Mensch, der hier oben ankam, wurde deshalb höchstpersönlich von ihm, dem obersten der drei Chorherren, mit den Worten begrüßt: »Wer immer du bist, welche Religion du auch hast, wir heißen dich herzlich willkommen, mit deinen Freuden, Problemen und Hoffnungen.«

Einige Besucher ließen dies großmütig über sich ergehen, als wäre der Grauhaarige ein seniler Sack, dessen einzige Freude noch darin bestand, auf seine alten Tage hin anderen gut gemeinte Ratschläge zu erteilen, die nur aus Höflichkeit angenommen wurden. Doch bei einigen fing in diesem Moment bereits das Flüstern an.

Im Sommer, wenn tagsüber die Sonne schien, herrschte viel Betrieb auf dem Bergpass, da die weltliche Gaststätte Barry direkt unterhalb des Klosters geöffnet hatte, samt dem übervollen Souvenirladen daneben, vor dessen Tür diese Stofftier-Bernhardinerhunde hingen und unverschämt viel kosteten. Die Zeit hier oben schien in den siebziger Jahren stehen geblieben zu sein: Das Mobiliar, die Jukebox und die verblichenen Sonnenschirme der Beiz zeugten ebenso davon wie der alte Postkartenständer am Eingang des Souvenirladens, dessen Motive allesamt aus jener Zeit stammten.

Im Barry wurden Schnitzel mit Pommes oder ein Paar Wienerwürste mit einem Stück Brot und Senf angeboten, passend für die meisten motorisierten Tagestouristen, die sich auf der Passhöhe vor dem Schild mit der Höhenangabe ablichteten, als hätten sie den Gipfel aller Gipfel erklommen. Nur die, die es nicht so eilig hatten, fanden den Weg ins alte Kloster, das seit tausend Jahren hier oben stand und aus demselben Stein erbaut war, der es umgab.

Jérôme fing irgendwann vor vielen Jahren an, das Leben hier oben in zwei Jahreszeiten einzuteilen: Der kurze Bergfrühling, der dahinfliegende Sommer und der sich beeilende Herbst war die eine, der lange Winter die andere. Doch der Winter war es, der die Menschen hier oben veränderte, mit seinen sternenklaren Nächten und Temperaturen, die einen glauben ließen, der Atem gefröre. Auf der im Sommer viel befahrenen Passstraße türmten sich dann die Schneemassen, verschluckten die Gaststätte und den Souvenirladen, als hätte es sie nie gegeben. Der winterliche Nachthimmel, der die Passhöhe in Licht und Schatten legte, war für Jérôme das Gegenstück zum Tagestourismus. Denn im Sommer entzündeten all die Menschen, die tagsüber über die Passstraße ratterten, mit dem Lärm ihres Lebens dieses grelle Mittagslicht. Sie überstrahlten damit das zarte, kalte Sternenlicht, das zwar auch zur hellsten Mittagszeit da war, aber erst in der Abwesenheit dieser ausbrennenden Menschensonnen erkennbar wurde, und nur für diejenigen, die an dem Anblick wachsen wollten. Und genau dazu brauchte es diese sternenklaren Winternächte mitten in der Einsamkeit der Berge.

Wenn Jérôme in diesen Nächten, in denen das Thermometer auf über minus zwanzig Grad fiel, das Kloster verließ und mit Schneeschuhen an den Füßen durch die Nacht stapfte, dachte er nach. Er wurde auf diesen Spaziergängen ständig vom ruhelosen Wind begleitet, der sich niemals zu legen schien. Doch wenn dessen Getöse nach Wochen urplötzlich verstummte, wurde Jérôme dieser besonderen Stille gewahr, die ohne den Kontrast zum Tosen davor und danach niemals in dieser Tiefe zu hören gewesen wäre. Er hatte in seinem Leben gelernt, dass alles ein Gegenüber hatte: das Licht die Dunkelheit, der Lärm die Stille, die Liebe den Hass oder die Angst das Vertrauen. Wirklich alles wurde in einer unbarmherzigen Dualität erschaffen oder, je nachdem wie man es betrachtete, in einem göttlichen Gleichgewicht. Alles, somit auch er. Nur deshalb war er zu dem geworden, der er war!

Jérôme, der sich nicht erinnern konnte, in den letzten Jahren jemals mehr als vier Stunden am Stück geschlafen zu haben, saß nach seinen nächtlichen Spaziergängen meist in seiner Kammer, in der vor ihm schon viele Mönche gelebt hatten, las im Kerzenschein oder horchte in die flüsternde Stille. Manchmal zählte er die Sekunden in seiner Muttersprache: un, deux, trois – Stille. Un, deux, trois – Stille. Er blätterte eine Seite um. Un, deux, trois – Stille. Ein Stuhl, ein Tisch, ein Bett, ein Schrank, ein Buch – Stille.

Er wusste aus vergangenen Wintern, dass im alten Gemäuer, dort, wo die Menschen schliefen, unentwegt geflüstert wurde, und er war bereit. Die Stille wurde in solchen Winternächten oft durch ein Klopfen an seine schwere Holztür unterbrochen. Er hörte die Schritte vorher nie, denn die Nacht und dieser Ort ließen die Menschen leise an seine Tür treten.

Wenn er die Tür öffnete, stand davor immer ein Mensch, dem er zuvor unterschwellig das Angebot für ein Gespräch gemacht hatte, mit Betonung auf »jederzeit«. Diese Menschen wirkten manchmal unsicher, traten mit gesenktem Kopf ein, setzten sich geniert, manchmal lächelnd, oder blieben nach zwei Schritten stehen, als wollten sie sogleich den Fehler des Eintretens wiedergutmachen. Doch da war dieses Flüstern, das mit einer Dringlichkeit Antworten verlangte und ausnahmslos alle bleiben ließ, denn vor sich selbst gab es nie ein Zurück.

Es waren mehrheitlich Frauen, die sich in den samtgrünen Ohrensessel setzten. Sie waren unterschiedlichen Alters und Standes, doch es war weder das eine noch das andere, das sie herführte. Es war dieses fordernde Flüstern!

Jérômes Äußeres dürfte in all den Jahren bestimmt nicht hinderlich gewesen sein, ob bei Frau oder Mann, denn er war ein ausgesprochen attraktiver Mann auf seine ganz eigene Art, mit diesem geheimnisumwobenen, freundlichen Schimmer in den Augen, die aufgrund einer Heterochromie nicht die gleiche Farbe hatten. Sein eines Auge war dunkelbraun, das andere trug einen metallisch blauen Schimmer in der Iris, der geheimnisvoll wirkte. Sein volles Haar war mittlerweile grau meliert, er trug es leicht zerzaust, aber nicht ungepflegt. Seine Größe war etwas über dem Durchschnitt, und Jérôme trug keine Kutte, wie man vermuten konnte, stattdessen weit geschnittene Jeans mit breitem Aufschlag, im Sommer Sandaletten und unifarbene Shirts, im Winter schlichte Kapuzenpullover. Seine Sprache war ruhig und gewählt, sein Deutsch mit einem französischen Akzent unterlegt.

Jérôme war ein ausgesprochen geduldiger Zuhörer, denn er hatte gelernt, dass die Menschen irgendwann im Laufe des Gesprächs meist selbst Antworten auf ihre Fragen fanden, denn die Zeit hier oben war eine andere, Blockaden wurden gelöst, Blickwinkel verändert. Die einen begannen in seiner Kammer plötzlich zu weinen, nicht bloß Frauen, auch Männer. Oft hörte er die Worte: »Tut mir leid, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist, es ist einfach so über mich gekommen.« Er antwortete, während er ein Taschentuch reichte: »Tränen sind eine Sprache der Seele, die mit dem Herzen gehört werden will, und ich höre dir mit meinem Herzen zu.«

Die Menschen, die zu ihm kamen, waren vom Schmerz eines Verlustes, von Schmach, von einer verlorenen Liebe geplagt, zerfressen vom Gefühl, nicht zu genügen, von Sehnsucht und Trauer um vergangene Zeiten und verpassten Chancen. Dieses Flüstern, aber vor allem die Stille vor dem Flüstern, veranlasste sie, nicht weiterhin taub im Lärm und blind im verbrennenden Licht des Alltags zu bleiben.

Gegen Ende eines jedes Zusammenseins mit einem dieser Menschen, nur die herunterbrennende Kerze ließ vermuten, wie lange es gedauert hatte, wurden die Pausen zwischen den Sätzen allmählich länger. Man erhob sich, die Besucher fühlten sich befreit und zugleich aufgewühlt. Ein leises Danke oder ein stilles Nicken, ein behutsames Umdrehen beim Weggehen, ehe er die Tür hinter ihnen leise schloss, waren der Lohn für Jérôme Leroux, oder tat er dies noch immer aus Sühne?

Jérôme hatte in all den Jahren, die er im Kloster auf dem Grossen Sankt Bernhard verbrachte, noch kein Gelübde abgelegt, lebte weiterhin als Novize und Hauswart im Hospiz. Dass er den Weg hier hoch gefunden hatte, an den »heiligen Arsch der Welt«, wie sein jüngerer Bruder Frederic vor vielen Jahren lachend gemeint hatte, war Grauenhaftem geschuldet!

5

Nachdem Giulia die Tür zur Chamanna Coaz aufgestoßen hatte und eingetreten war, stieg ihr der Geruch von Blut in die Nase. Sie zog den Reißverschluss ihrer Jacke nach unten, griff in einer geschmeidigen, eingeübten Handbewegung nach ihrer Glock 17, die sie der Beweglichkeit halber im Hüfthalfter trug, entsicherte die Waffe und ging Schritt für Schritt durch die Hütte. Erkki gab sie lautlos zu verstehen, er solle draußen warten. Sie kannte die Chamanna, war schon mehrmals hier oben Tagesgast gewesen, schon als Kind.

Instinktiv zog es sie in den kleinen Speisesaal. Zwischen dem einen runden und den nebeneinanderstehenden rechteckigen Tischen lag eine Frau bäuchlings auf dem Boden. Eine Blutpfütze hatte sich wie ein dunkelroter Schatten um ihren Körper gebildet. Giulia betätigte den Lichtschalter und kniete neben die etwa Vierzigjährige. Das Opfer konnte noch keine sechs Stunden dort liegen, aber es war zweifelsfrei tot, das erkannte Giulia anhand der Leichenstarre, die erst den Kiefer und die oberen Extremitäten erfasst hatte.

Sie nahm ihr Handy hervor und wählte die Nummer der Hüttenwartin Abderhalden, die sie persönlich nicht kannte, da diese die Chamanna noch nicht lange bewirtschaftete. Wie erwartet klingelte es bei der Toten.

Da die Hüttenwartin sicher tot war und Giulia mit dem Anruf die Identität mit großer Wahrscheinlichkeit geklärt hatte, bewegte sie den Leichnam nicht weiter. Sie stand auf und ging zurück zum Eingangsbereich. »Erkki, da ist leider nichts mehr zu machen …«, sagte sie und drückte der fortschreitenden Dämmerung wegen auch dort den Lichtschalter. »Hältst du mir weiter den Rücken frei, während ich die Chamanna durchsuche?«

Er nickte. »Und du pass auf dich auf.«

Giulia nahm mit der Waffe im Anschlag Raum um Raum in Augenschein, ließ in jedem das Licht brennen. Dabei wurde ersichtlich, dass Abderhalden bereits das Saisonende vorbereitet hatte. Auch die Stühle im Speiseraum waren aufgestuhlt. Plötzlich hörte Giulia ein Schlagen, wie von einem Fensterflügel, der gegen die Wand und den Fensterrahmen knallte. Sie folgte dem Geräusch in die alte, vollgestopfte Küche. Vor dem Gasherd mit der großen Dunsthaube aus Chromstahl, in der Nähe eines Fensters, das der Sturm auf- und zuschlug, lag ein Mann auf dem kalten Steinboden. Mit ihrer mittlerweile behandschuhten linken Hand drückte Giulia vorsichtig das Fenster in den Rahmen, ohne es mit dem Griff zu verschließen. Dann trat sie zum Toten. Sein Anblick war auch nicht schön. Der Mann lag auf dem Rücken. Zwei Verletzungen trug er: eine klaffende Stichwunde am Hals, eine an der linken Hand. Er musste, dafür sprachen seine blutigen Hände und die Sauerei am Boden, versucht haben, die Blutung zu stoppen. Giulia schätzte den Mann auf Mitte Vierzig, was beim Antlitz des Todes nicht immer einfach zu bestimmen war. Die beiden Toten waren sehr wahrscheinlich zur selben Zeit umgekommen, denn die Totenstarre war bei dem Mann ähnlich ausgeprägt wie bei der Hüttenwartin. Während Giulia sich gemäß Protokoll vergewisserte, dass der Mann tatsächlich tot war, fragte sie sich, ob es sich bei der Leiche um den ominösen Lederhosen-Django aus Tirol handeln könnte, wobei das Opfer eher wie ein hundsgewöhnlicher Hans Meier aussah. Ein Mann, der sich selber den Namen Lederhosen-Django gab, der müsste irgendwie anders aussehen, ging es ihr durch den Kopf.

Giulia zückte erneut ihr Handy und googelte den Namen Lederhosen-Django. Gut möglich, dass es Bilder von ihm im Netz gab. Von einem Lied bis hin zu einem zwielichtigen Escortservice für die reifere Frau erschienen Angebote und auch Fotos auf ihrem Display. Erst nach einigem Suchen fand sie eine ernst zu nehmende Anzeige, in der ein Lederhosen-Django in Samedan, in einer Bar, einen Volksmusikabend ankündigte. Ein Kerl, genauso wie sie sich ihn vorgestellt hatte, lachte mit solariumgebräuntem Gesicht, blondem Bart und schulterlangen braunblonden Haaren in die Kamera. Seine Hände umfassten eine himmelblaue Ziehharmonika. Dass er eine Lederhose mit Trägern trug, war alles andere als verwunderlich.