16,99 €

Mehr erfahren.

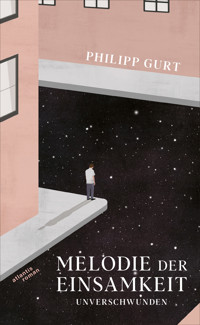

- Herausgeber: Atlantis Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Es ist der 4. Mai. Tag null. Lukas hat verschlafen. Das ist ihm in seinem ganzen Leben noch nie passiert. Und auch sonst ist heute alles anders. Als der Bestsellerautor mit seinem goldenen Rennrad eine Stunde zu spät in der Buchhandlung ankommt, wo er für die Planung einer Lesung verabredet war, stellt er fest, dass er für die Buchhändlerin Marie unsichtbar und unhörbar geworden ist. Und sie ist nicht die Einzige, die Lukas nicht mehr wahrnimmt: Plötzlich schauen die Leute durch ihn hindurch, und der eben noch so berühmte Schriftsteller ist nur mehr ein Beobachter. Das Gefühl der Einsamkeit ist Lukas nicht fremd: Seine Freundin Lisa hat sich vor Kurzem von ihm getrennt, sein Vater ist an Demenz erkrankt und nimmt immer weniger Anteil an der Realität. Jetzt hat Lukas gar keine Möglichkeit mehr, mit anderen in Kontakt zu treten. Völlig auf sich zurückgeworfen, ist er gezwungen, sich seinem Selbst zu stellen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 302

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Philipp Gurt

Melodie der Einsamkeit

Unverschwunden

Roman

Atlantis

Für Dich

Die Zeit ist schlecht?

Wohlan. Du bist da, sie besser zu machen.

Thomas Carlyle

1

Tag 0

Lukas konnte sich nicht erinnern, wann er jemals in seinem Leben, das immerhin schon neununddreißig Jahre andauerte, verschlafen hätte. Seine Armbanduhr zeigte aber, dass es bereits neun war, und das irritierte ihn derart, dass er der Anzeige nicht trauen wollte. Ein Blick auf das Display seines Mobiltelefons, das er auf dem Küchentisch unter einer aufgeschlagenen Zeitschrift fand, beseitigte zwar dieses Misstrauen, schürte jedoch die Frage nach dem Warum des Verschlafens.

Die Zeit spielte keine dominierende Rolle in seinem Alltag, in seinem Leben insgesamt aber schon, denn auch er hing wie alle und alles unwiderruflich am Pendel der Lebensuhr – doch nicht in der Dringlichkeit, wie er es von Freunden oder Bekannten kannte.

Und deshalb saß er nun in der Wohnküche seiner Altbaudachwohnung am grobhölzernen Küchentisch, den sein Vater ihm zum dreißigsten Geburtstag aus Arvenholz geschreinert hatte, und trank Kaffee, als hätte er alle Zeit der Welt. Dabei blickte er hinunter auf die kleine Hauptstadt Graubündens, die gekrönt von einem Gipfelkranz ländlich geprägte Geschäftigkeit ausstrahlte. Die Berge hinter ihm warfen ihre schrumpfenden gezackten Schattensilhouetten in die eine Handvoll Kilometer breite Rheintalebene und gaben ein Quartier nach dem anderen der Sonne preis.

Seit fünf Jahren lebte er allein in dieser Wohnung und würde dies auch weiterhin tun. An die damit verbundene Geschichte mochte er in diesem Moment aber nicht denken. Lieber dachte er an den Frühling, der dieses Jahr bereits Anfang Februar kraftvoll ins Churer Rheintal einmarschiert war und Mitte März Blütenzauber und Wärme ins Land getragen hatte. Der lila Flieder, der schwarze Holunder und der Lorbeer vor dem Eingang des alten Wohnhauses blühten besonders prächtig, wie so vieles in dem großen Garten, der das Gebäude wie eine Oase umschloss. Lukas mochte vor allem die vier alten, mächtigen Bäume, die vielen Sträucher und den verträumt daliegenden Teich, in dem im Sommer mattgelbe Seerosen Zeitlosigkeit verströmten.

Ende März war es der Sommerzeit wegen sprunghaft länger hell geblieben, und Lukas hatte es in den frühen Abendstunden auf den Balkon gezogen. Das Zwitschern der Vögel und der Blütenduft hatten ihn eingehüllt, während die letzten Sonnenstrahlen nur noch die steinernen Gipfel hinter ihm gelborange aufleuchten ließen. Auch wenn sein Herz sich kalt und schwer angefühlt hatte, als müsste eine wärmende Hand es in seiner Brust halten, damit es nicht zu Boden fiel, so war es doch schön gewesen, der Dämmerung zuzusehen, wie sie allmählich ins Tal sickerte und wie sich das letzte Licht noch lange über den westlichen Bergkämmen gegen die samtene schwarze Nacht stemmte. Die Grillen zirpten in der zunehmenden Stille. Die Frösche im Teich begannen zu quaken, die kleine Petroleumlampe auf dem Tisch spendete sanftes Licht und verströmte einen Geruch, der ihn seine Einsamkeit noch stärker fühlen ließ.

Diese Erinnerungen lösten sich allmählich auf, während er einen weiteren Schluck Kaffee nahm. Sein Blick ruhte auf der großen Birke vor dem Küchenfenster, die im Schatten lag, als in diesem Moment die ersten Sonnenstrahlen ein Lichtschattenspiel im hellgrünen, noch jungen Blätterlaub erstrahlen ließen, das im warmen Morgenwind so quirlig durcheinanderwirbelte wie eine Schar aufgeregter Kinder auf einer Geburtstagsparty.

Seit über zwei Wochen regten sich die ersten Sommergefühle, dabei war erst der 4. Mai. Die Temperaturen stiegen mittags über fünfundzwanzig Grad, der Himmel spannte sich täglich aufs Neue makellos blau übers Tal. Der letzte Schnee hatte sich früh auf die hohen Gipfel zurückgezogen und hockte nur noch in den Schattenhängen. Bereits Anfang April waren die Wiesen in den mittleren Höhenlagen von einem Meer aus Krokussen übergossen gewesen.

Vor zwei Wochen hatte Lukas seine Eltern zuletzt in Guarda im Unterengadin besucht – ungern nur, und das aus verschiedenen Gründen. Mit ihnen und seiner jüngeren Schwester Aita war er nach dem Sonntagsbraten oberhalb ihres Bauernhofs durch die grünenden Bergweiden spaziert, mit Blick übers Inntal. Sein Vater hatte seinen Siebzigsten gefeiert und beim Gehen davon geredet, dass das Wetter in den letzten Jahren verrücktspiele – wie die Menschheit es seit jeher mit der Hartnäckigkeit eines Selbstzerstörungstriebes tue. Doch mit beidem müsse man in Gottes Namen lernen zu leben, denn eines habe die Geschichte die Menschheit gelehrt: dass diese nichts aus ihr lerne, denn die breite Masse bleibe im Kern über die Jahrhunderte hinweg doch immer dieselbe.

Bei diesen Worten war er stehen geblieben. Sekundenlang hatte er darüber nachgedacht, von wem dieses Zitat stammte, bevor er zu dem Schluss gekommen war, es irgendwann in einer Zeitschrift gelesen zu haben. Lukas hatte ihm erst auf die Sprünge helfen und ihm sagen wollen, dass es von Gandhi stammte, doch er ließ es wie schon so oft sein, denn sein Vater würde dasselbe später nochmals erzählen und es auch dann nicht mehr wissen.

Wer seinen Vater in den letzten Monaten so reden gehört hatte, hätte glauben können, er sei ein Pessimist. Doch darauf angesprochen hätte er geantwortet, ein realistischer Optimist zu sein, der lieber Kartoffeln ausgrabe, als in der Erde nach Diamanten zu suchen.

Aita, die bereits ihr zweites Kind erwartete, hatte ihrem Vater, was die Wetterkapriolen betraf, an dem Sonntag beigepflichtet, während Lukas mit seinem vierjährigen Neffen Nevio auf den Schultern daneben dahinschlenderte und sich fragte, wie es seiner Mutter ging – sie war ja tagtäglich um seinen Vater. Er war aber erleichtert gewesen, dass mit dem Wetter zwar ein ähnlich häufig diskutiertes, aber ein anderes Thema als sein Liebesleben gewählt worden war. Bestimmt hatten sie ihn nur in Anbetracht des Umstandes verschont, dass das erste Aufeinandertreffen der Familie mit Lisa genau ein Jahr zuvor und auch in Guarda stattgefunden hatte – am neunundsechzigsten Geburtstag des Vaters und inklusive des obligaten Spaziergangs.

Lisa hatte mit ihrer gewinnenden Art den Frühling vom Churer Rheintal ins Engadin hinaufgetragen, wo damals noch viel Schnee lag. Es war kalt gewesen, und dicke, träge Wolken hatten die Gipfel verhüllt. Der sonst grüne Inn floss einem schwarzen Band gleich durchs Weiß.

Schon nach der Begrüßung hatte Lukas erkannt, dass alle sofort von Lisa verzaubert waren, als sie sich gemeinsam in der wohlig warmen Küche auf die hölzerne Eckbank setzten, die dort stand, seit er denken konnte. Und er wollte und konnte seine Gefühle für Lisa nicht verbergen. Aber nicht nur deshalb hatte er es gewagt, sie nach nur vier Wochen seiner Familie vorzustellen, in dem Wissen, welche Erwartungen damit verknüpft würden. Er hatte sie vor allem wegen Vater schon so bald mitgebracht und sich an dessen Lachfältchen erfreut, während er am Tisch hockend mit allen diskutiert hatte, so wie er es seit jeher liebte.

Am Siebzigsten seines Vaters dann war bis auf den Geburtstagsbraten und den Spaziergang alles anders gewesen. Lisa fehlte nicht nur, weil der Stuhl neben ihm so klagend, ja schreiend leer geblieben war oder weil exakt vor einem Jahr am selben Tisch alle Gesichter diese kollektive Aufbruchsstimmung gespiegelt hatten und er nun quasi wieder mit leeren Händen dasaß. Lisa fehlte ihm vor allem am Nachmittag, als er den kleinen Nevio auf den Schultern trug und dieser ihn an den Ohren zog, um ihn dadurch zu »steuern«, und dabei herzhaft auflachte. Aus dem pampigen Schnee, der nur noch stellenweise auf der Alpweide lag, formte er danach mit dem Kleinen Schneebälle, mit denen sie sich bewarfen. Als Lukas bei jedem Treffer theatralisch zu Boden sank, lachte der Vierjährige wieder, wie es nur kleine Kinder vermögen, und Lukas traf der Gedanke ins Herz, dass er solche Momente wahrscheinlich nie mit einer Frau erleben dürfte, weil irgendetwas an ihm, seiner Persönlichkeit nicht richtig war. Keine seiner Beziehungen würde je solche Früchte tragen.

Einige Monate zuvor war ein Paukenschlag wie der berühmte Blitz aus heiterem Himmel über die Beziehung mit Lisa gekommen, der mit so viel Schmerz und Unverständnis verbunden gewesen war. Lisa hatte von einer Sekunde auf die andere alles beendet. Sie verschwendete nicht ein Wort über das Wieso. Eine Erklärung rang er ihr erst später ab, doch sie erschien ihm so fadenscheinig, dass sie ihm noch immer wie eine Fischgräte im Hals steckte.

Es hatte keine Vorboten gegeben, sodass er wenigstens etwas hätte ahnen können, irgendwie darauf vorbereitet gewesen wäre. Es gab keine aufziehenden Wolken, kein Gewitter, kein Sturm war mahnend im strahlenden Blau ihrer Beziehung aufgezogen, so wie er es von seinen Bergtouren her kannte, bevor er meist noch rechtzeitig eine Schutzhütte aufsuchen konnte. Doch vor diesem Beziehungsaus gab es keine Zuflucht.

Dazu kam, dass sein Vater sich in den Monaten davor schneller als befürchtet verändert hatte. Vierzehntäglich war Lukas daher seit bald einem Jahr die zwei Stunden von Chur nach Hause gefahren und verbrachte so ungezwungen wie nur möglich Zeit mit ihm und seiner Mutter. Auch Aita war öfter als früher daheim, wenn auch nur alle zwei Monate; ihr Leben war vollgezwängt mit allerlei anderem, was laut ihr so unverrückbar war wie die Berge im schmalen Tal. Darauf beharrte sie auch, als Lukas mahnend bemerkte, dass die gemeinsame Zeit mit dem Vater bereits in den nächsten beiden Jahren vorbei sein könne. Mit einem nicht überhörbaren Unterton hatte sie geantwortet, dass sie bei ihrem Vater nichts geradezurücken habe, so wie er. Sie sei mit den Eltern im Reinen, schon immer gewesen.

Natürlich wusste er nur zu gut, worauf sie anspielte, wie jeder in der Verwandtschaft, und deshalb sagte er nichts dazu, sie hatte ein Stück weit ja recht.

Lukas schmerzte es, den Vater bei seinen Besuchen so zu erleben, mit anzusehen, wie er versuchte, alle Anzeichen zu vertuschen, und für alles eine Erklärung parat hatte, egal wie durchschaubar sie mit der Zeit wurde. Und als jene Erklärungen zunehmend ausblieben, machte sich stattdessen dieser seltsame lächelnde Ausdruck in seinem Gesicht breit. Dabei stand seit dem Diagnosegespräch fest: Vater hatte Alzheimer, und die Krankheit schritt bei ihm sehr zügig voran. In den Beratungsgesprächen für Angehörige erfuhren sie, wie sie sich, dem Tempo des Krankheitsverlaufs angepasst, zu verhalten hatten. Sie löcherten deshalb den Vater nicht mehr wie zu Beginn mit Fragen, sondern suchten Lösungen, in dem Wissen, dass dies alles erst der Anfang war – der Anfang von etwas, das ihnen irgendwann alles außer ihren Erinnerungen an ihn nehmen würde, und das noch vor seinem Tod.

Nun hatten auch diese schweren Gedanken Lukas doch noch ein weiteres Mal eingeholt. Sie waren wie Wasser, suchten mit der Kraft der Beständigkeit den geringsten Widerstand, um hindurchdringen zu können.

Sein Blick, der mittlerweile von der Birke hoch zur Gipfelregion des Calanda gewandert war, senkte sich nun hinunter zum Rhein, der an dessen Fuß in einer großen Schlaufe vom Oberland kommend durchs Rheintal floss und in der Morgensonne golden glitzerte.

Seit er um neun Uhr die Augen so mechanisch aufgeschlagen hatte, als wäre er eine lebensechte Schaufensterpuppe, fühlte er sich seltsam, irgendwie so anders, dass er diesem Gefühl nicht annähernd einen Namen geben konnte, der ihm gerecht würde.

Meist stand er vor sechs Uhr auf, selten erst gegen halb sieben, später nie, auch wenn das für Dritte nur schwer zu verstehen war. Das Gefühl, an diesem Morgen aus einem traumlosen Schlaf zu erwachen, empfand er, als wäre er in einer Theatervorstellung eingeschlafen und zu Hause auf dem Sofa erwacht – als sei ein Stück seines Lebens herausgeschnitten und die verbleibenden unpassenden Enden zusammengefügt worden. Auch wenn sich dieses Gefühl weder mit Kaffee noch mit dem Blick ins frühsommerliche Draußen auflösen ließ, verwarf er seine Gedanken darüber wie ein schlechtes Kartenblatt, das einen irgendwann wieder einholt, wenn man das Spiel nicht beendet.

Nur halb interessiert las er die beiden abonnierten Online-Tageszeitungen und trank dabei Orangensaft aus der Tüte. Nach zehn Minuten legte er das iPad lustlos zur Seite und schob die leere Kaffeetasse in die Tischmitte. Er widmete sich nun dem Bündel Papier, das wie ein Stapel Werbebroschüren achtlos neben ihm auf dem Tisch lag, und blätterte durch die Seiten, als säße er gelangweilt in einem Wartezimmer. Freude kam dabei nicht auf, auch nicht, als er darüber nachdachte, dass dies sein Manuskript war, das er heute zum ersten Mal in Buchform in den Händen halten würde, falls die Post das Paket auch wirklich rechtzeitig zustellte.

Die dazu geplante Buchvorstellung in zwei Wochen war längst ausverkauft, wenn auch in einem für ihn bescheidenen Rahmen mit nur hundertachtzig Plätzen. Wichtiger war für ihn: Es sollte ein besonderer Abend werden, auch eine Art Neuanfang für ihn als Schriftsteller, und seine Eltern würden zudem kommen – mit Sicherheit das erste und letzte Mal gemeinsam. Er war am heutigen Morgen um neun Uhr in der Buchhandlung an der Bahnhofstraße erwartet worden, um den genauen Ablauf mit Marie zu besprechen, die dort als Buchhändlerin arbeitete und die Veranstaltung organisierte.

Obwohl es bereits auf halb zehn zuging, kam kein Stress in ihm auf. Ein Vorteil daran, Schriftsteller zu sein, war doch auch, dass Verhaltensweisen wie Zuspätkommen mit der Dringlichkeit der Schaffenskraft entschuldigt werden konnten, denn schreiben musste zumindest er dann, wenn die Zeit ihn dazu aufforderte, und nicht umgekehrt.

Er beeilte sich also nicht und las auch die Nachrichten auf seinem Handy, das schon wieder kurz vibrierte, nicht. Bestimmt war es Marie. Er würde sich nun sowieso anziehen und losfahren.

Lukas schlüpfte in eine kurze hellblaue Jeans. Das Hemd, dessen Ärmel er bis zu den Ellbogen hochkrempelte, trug er leger offen über einem T-Shirt. In Flip-Flops ging er die zwei Stockwerke durchs knarzende hölzerne Stiegenhaus hinunter.

Als er an der Tür im ersten Stock vorbeiging, dachte er an Carmen, die Kunstmalerin, die dahinter mit ihrem Kind wohnte, und glaubte, dezent ihr Parfüm zu riechen.

Vielleicht hat sie soeben den Briefkasten geleert oder ist ins Parterre gegangen, in ihr Atelier, dachte er, während er die alte, schwere Holzeingangstür öffnete, die wie das gesamte Haus aus dem Jahr 1913 stammte.

Wo immer Lukas in der kleinen Stadt und im Umland auch hinging, er tat es am liebsten und vorwiegend auf seinem goldenen Rennrad, außer es hagelte Katzen oder es lag Schnee. Das Fahrrad, das er aus dem alten Holzschuppen in den lauwarmen Wind schob, stammte aus den späten Sechzigern. Es war ein original Tour-de-Suisse-Rennrad, das ihm Tante Luzia zu seinem Achtzehnten geschenkt hatte. Sich darauf durch den dichten Verkehr zu schlängeln oder zügig auf leeren Landstraßen dahinzuziehen, gab ihm ein Gefühl von Freiheit und Nostalgie zugleich. Sogar das Rotlicht von Ampeln schien dabei interpretationsoffen zu werden und sich in ein Dunkelgrün zu verwandeln. Und immer wieder fand er über das Fahrrad in ein Gespräch.

Auch heute umfuhr er Passanten und Fußgänger in wilden Schlangenlinien, und genoss das Adrenalin, das durch seine Adern strömte. Auf der letzten Gerade in Richtung Buchhandlung gab er noch mal richtig Gas – hier hatte er sogar wirklich Vorfahrt – und musste den Lenker ruckartig herumreißen, als ein Auto aus einer Seitenstraße geschossen kam. Die junge Frau am Steuer hatte nicht die geringsten Anstalten gemacht zu bremsen und würdigte ihn auch dann keines Blickes, als er ihr ein erschrockenes »Passen Sie doch auf!« hinterherbrüllte. Konnte die Frau ihn aus nächster Nähe wirklich übersehen und überhört haben? Mit klopfendem Herzen schob Lukas das Rad die letzten Meter bis zur Bahnhofstraße.

Als er die Buchhandlung um Viertel vor zehn betrat, erblickte er Marie, die hinter der Kasse stand und zu ihm herüberblickte, sofort. Lukas begrüßte sie, während er die letzten Schritte auf sie zuging, wie seit ihrer Jugend, als hätte die Zeit nicht all die Jahre verschluckt: »Allegra, Marie.«

Ihr Blick ging glatt durch ihn durch.

Auch sein Nachhaken, als er ihr gegenüber vor dem Verkaufstresen stand, ignorierte sie gekonnt. »Ich weiß, ich weiß. Ich bin zu spät.« Er hob entschuldigend die Hände wie ein Fußballspieler nach einem offensichtlichen Foul. »Erstens habe ich bis in die Nacht geschrieben, und zweitens, stell dir vor, habe ich doch tatsächlich verschlafen!« Spätestens jetzt hätte sie verwundert reagieren müssen, doch sie zeigte weiter keinerlei Reaktion.

»Verzeihst du mir, oder muss ich erst vor dir auf die Knie fallen und mir eine Rose zwischen die Zähne klemmen und mich zuvor noch geißeln?« Sein Lächeln verlor sich in der Leere ihres Blicks, denn sie blieb weiter stumm und schaute mit ihren himmelblauen Augen direkt durch ihn hindurch, sodass es fast unheimlich wurde.

Er drehte sich irritiert um. Da stand weder ein Kunde noch eine andere Buchhändlerin hinter ihm, denen ihre Aufmerksamkeit hätte gelten können.

»Hey!« Er winkte mit beiden Händen unanständig nahe vor ihrem Gesicht, als müsste er ihre Sehkraft oder ihren Geisteszustand prüfen. Eigentlich hätte sie sich jetzt mit einer abweisenden Kopfbewegung wegdrehen müssen. Doch wie auch immer Marie das anstellte, sie blendete ihn absolut perfekt aus, sodass jeder Schauspieler sie um ihr Können beneiden würde.

Lukas verschränkte die Arme und musterte ihr Gesicht, als suche er einen Riss in einer Fassade. Sie aber starrte weiter nachdenklich durch ihn hindurch zum Eingang, schüttelte kaum merklich den Kopf mit den rotblonden Locken, die ihr bis zu den Schultern fielen, nahm einen tiefen Atemzug und senkte dabei den Blick auf die Liste, die vor ihr auf dem Verkaufstresen lag.

Lukas war verunsichert. So etwas sah ihr gar nicht ähnlich, es sei denn, sie hätte sich in den letzten Jahren unmerklich verändert. Doch daran glaubte er nicht ernsthaft, dafür hatten sie sich zu regelmäßig gesehen.

In diesem Moment öffneten sich die Glasschiebetüren. Frische Morgenluft wehte in den Laden und mischte sich mit dem typischen Geruch einer Buchhandlung, den er für gewöhnlich als anheimelnd empfand. Er drehte sich zum Eingang. Eine elegant gekleidete ältere Dame steuerte direkt auf die Kasse zu. Lukas trat höflichkeitshalber einen Schritt zur Seite. Der schwere Duft eines nach Rosen riechenden Parfüms hüllte ihn ein.

»Guten Morgen, Frau von Salis. Heute sind Sie aber früh dran.«

Maries klare Stimme klang wie immer angenehm frisch, obwohl auch sie, wie so viele Menschen, mit Senioren lauter und langsamer sprach, als gäbe es keine Hörgeräte oder als wären alle altersbedingt aufnahmegehemmt.

Maries Gesichtsausdruck hellte sich auf, während sie der Dame die Hand reichte, die ihrerseits die Begrüßung sehr förmlich erwiderte, als gäbe es ein königliches Protokoll einzuhalten.

»Sie kommen bestimmt Ihren Bildband abholen?« Marie nahm ein großformatiges Buch aus dem Regal hinter ihr und legte es lächelnd auf den Verkaufstresen.

Der kleine Ohrring der alten Dame wackelte wie ein hektisches Uhrenpendel, während sie mit der von Altersflecken übersäten Rechten sanft über den Buchdeckel strich.

Nach der Bezahlung bedankte sich die alte Dame und verließ den Laden, ihre Schritte dabei so behutsam setzend, als ginge sie einen vereisten Gehsteig entlang.

Auch sie hatte Lukas keines Blickes gewürdigt, obwohl er mehrmals Augenkontakt mit ihr gesucht hatte.

»Marietta« – so hieß Marie wirklich – »jetzt ist’s aber gut, okay?« Lukas hatte einen gespielt beleidigten Ton angeschlagen, außerdem wusste er, dass sie privat nur die Kurzform ihres Namens mochte. Er wollte ihr signalisieren, dass es für ihn jetzt kein Spaß mehr war. Doch sie wandte sich achtlos ab, zerknüllte den Notizzettel, der zuvor am Bildband gehaftet hatte, und warf ihn in den Papierkorb zu ihren Füßen.

Salome, die Auszubildende, kam von der unteren Etage die Treppe hoch, ging grußlos an Lukas vorbei, wechselte einige Worte mit Marie und machte sich an der großen Kaffeemaschine zu schaffen. Die Mühle mahlte krachend die Bohnen, das Aroma zog durch den Laden, während sie die noch zu verkaufenden Kuchenstücke in der Glasvitrine neu anordnete.

Salome ließ ihn weiter unbeachtet, und auch eine junge Mutter, die mit ihren Kindern die Treppe heraufkam, erwiderte seine Grüße nicht. Selbst die Kleinen warfen ihm keinen Blick zu, als er Grimassen schnitt. Lukas spürte so etwas wie Schrecken, einer dunklen Vorahnung gleich, in sich aufsteigen.

Es war dasselbe Gefühl, das er schon seit dem Aufstehen in sich trug. Doch nun fühlte er es viel dunkler, und dennoch entzog es sich weiter jeder Beschreibung. Wie er einem Blinden die Farbe Rot niemals hätte erklären können, so war auch dieses Gefühl, das sich irgendwann in der letzten Nacht seiner bemächtigt haben musste, nicht in Worte zu fassen. Dieses »Es« ging tief, tiefer als alles Bedrohliche, das er bisher erfühlt hatte.

Auch als er auf dem Fahrrad saß, hatte dieses »Es« aus jeder Fassade, jedem Baum, jeder Straßenlaterne und jedem vorbeifahrenden Wagen zu ihm »gesprochen«, als wäre alles davon durchdrungen. Doch er hatte das damit abgetan, dass es bestimmt plausible Gründe dafür gäbe und außerdem nicht alles erklärbar sein musste, und es dem langen Verschlafen in die Schuhe geschoben.

»Also, dann verziehe ich mich mal eine Runde, ihr Pappnasen!«, rief er so laut, dass jeder Kunde im Laden ihn zumindest als Störenfried hätte kurz anstarren müssen. Doch weder Marie noch Salome noch die beiden Kundinnen, die weiter hinten an einem der kleinen Tische Kaffee tranken und dabei Kuchen aßen, blickten zu ihm.

Vor der Schiebetür angekommen drehte er sich ruckartig um und stemmte die Hände in die Seiten. »Echt jetzt? Versteckte Kamera, oder was?«

Er ging zu dem kleinen Tisch, an dem die beiden Damen saßen. Er schätzte sie auf etwa Mitte fünfzig. Die mit dem üppigen Hüftgold stellte ihre Kaffeetasse ab, die schlankere der beiden schob sich gerade ein großes Stück Zwetschgenkuchen mit viel Schlagsahne in den Mund. Lukas kam das Lied von Udo Jürgens »Aber bitte mit Sahne« in den Sinn.

»Schmeckt’s?« Er versuchte, charmant zu lächeln. »Soll ich Ihnen den Rahm von den schönen Lippen küssen, gnädige Frau?« Er kam mit seinem Gesicht dem ihren langsam näher, hoffte darauf, dass sie ihre bestimmt nur gespielte Fassade nicht mehr länger aufrechterhalten könnte.

»Hilft es, wenn ich mich in ein Sahnetörtchen verwandle, damit Sie mich ansehen?«, legte er nach, doch die beiden zeigten nicht die geringste Reaktion und genossen ihre Zweisamkeit.

Mit einem letzten Blick zurück verließ er die Buchhandlung und blieb abrupt unter dem Vordach stehen, als wäre er gegen eine Wand gelaufen. Es war paradox. Da stand er neben einem Plakatständer, der Werbung für seine Lesung zeigte – darauf war sein Gesicht in Übergröße abgedruckt –, aber niemand nahm ihn wahr. Alle liefen an ihm vorbei, als wäre er Luft.

Doch deswegen war er nicht stehen geblieben. Der Bewegungssensor hatte ihm die Tür geöffnet, was immerhin bedeutete, dass er technisch gesehen existierte, zumindest eine kleine Erleichterung.

Unsicher, was das konkret zu bedeuten hatte, ging er auf die Bahnhofstraße hinaus und sprach einen Passanten an. »Guten Morgen. Kennen Sie den Weg zum Naturmuseum?« Etwas Besseres fiel ihm auf die Schnelle nicht ein. Doch der Mann, der einen alten, speckigen Lederrucksack über einem ausgebleichten Pullover geschultert trug, lief schnurgerade an ihm vorüber. Lukas fühlte es glasklar: Auch der Mann ignorierte ihn nicht, denn das wäre immerhin eine Art von Wahrnehmung, von Aufmerksamkeit gewesen. Der Mann war nur deshalb blicklos an ihm vorübergegangen, weil er, Lukas, nicht gesehen werden konnte, unsichtbar geworden war, auch wenn sich das noch so abstrus anhörte.

Diese unabänderliche Erkenntnis ließ sein Herz schneller schlagen. Sein Mund wurde trocken, während er weitere Passanten ansprach. Eine ältere Frau, deren überfütterter Hund Mühe hatte, an der Leine den kurzen Schritten seines Frauchens zu folgen, war nur eine davon. Auch sie nahm keine Notiz von ihm, sodass Lukas sich dazu hinreißen ließ, nerviges Gebell zu imitieren, um wenigstens ihren Vierbeiner zu erschrecken.

Als auch das Tier keine Regung zeigte, blähte sich dieses Schreckensgefühl von der Mitte seines Brustkorbs ausgehend wie ein Ballon weiter in ihm auf, drohte ihn von innen heraus zu zerreißen, bevor es platzte. Eine unheilvolle Flut ergoss sich in jede seiner Zellen, die ihn, Milliarden kleiner Kraftwerke gleich, in ihrem Takt bestimmten.

War er verrückt geworden?

Was war bloß geschehen?

Lukas fühlte sich hilflos. Es gab nichts in seinem bisherigen Leben, was ihm hätte helfen können, ja nicht mal annähernd, diese Situation einzuordnen, geschweige denn zu meistern, oder, wie es sein Vater zu sagen pflegte: »den Stier bei den Hörnern zu packen«.

In der Mitte der Bahnhofstraße blieb er stehen und drehte sich langsam um sich selbst, als erkenne er die Himmelsrichtungen nicht mehr.

»Was ist geschehen?«, fragte er erst flüsternd; dann, als könnten ihn die Menschen um ihn hören, schrie er hinaus: »Was ist hier los? Kann mir das verdammt noch mal jemand sagen?« Er stemmte die Hände in die Seiten und fühlte, wie sich seine Gesichtszüge verspannten. Sein Blick ging in die Gesichter der Passanten, in denen ihr Alltag zu lesen war. Sie zogen an ihm vorüber wie eine ferngesteuerte Armada von Spielzeugpuppen, die eine Pflicht zu erfüllen hatte.

»Was?«, schrie er einer vorbeilaufenden etwa fünfzehnjährigen Schülerin ins Gesicht, und das so nah, dass es in ihren Ohren hätte schmerzen müssen. Doch sie tippte weiter auf ihrem Handy herum und ging an ihm vorbei.

Mit der Menge wehte ihm auch der Duft von verschiedenen Parfüms entgegen: mal herb und holzig, mal süßlich blumig oder penetrant streng, gemischt mit Zigarettenrauch, den Abgasen des Stadtbusses und dem Teergeruch, der von einer Straßenbaustelle an der Kreuzung unterhalb stammte.

Minutenlang blickte Lukas auf den menschlichen Fluss mit seinem Pendenzengeschiebe, das ihm erst den Antrieb verlieh. Bestimmt lag er noch im Bett und träumte diese verrückte Sache bloß und schreckte gleich hoch. Das war die einzige Erklärung, die er für das Ganze fand. Solche lebensechten Träume gab es zweifellos; er hatte vor Jahren in einem Traum sogar schon geträumt, geträumt zu haben. Zudem war es dem Träumer unmöglich, Realität und Traum zu unterscheiden, bis er restlos wach war. Und sicherlich konnte man in einem Traum über genau diese Frage nachdenken, denn dafür waren Träume bestimmt: um sämtliche Grenzen und Zäune des Bewusstseins niederzureißen, damit sich das Unterbewusste mit dem täglichen Erleben duellieren konnte. Ein Zitat Jungs kam ihm in den Sinn: »Bis wir uns das Unbewusste bewusst machen, wird es unser Leben lenken, und wir werden es Schicksal nennen.«

Lukas schloss die Augen, presste die Lider zusammen und schüttelte den Kopf. Dabei stellte er sich vor, im Bett zu liegen und gleich hochzuschrecken. Er versuchte mehrmals, sich auf diese Weise zu wecken, um danach das Gefühl des Traumes nur noch wie ein zerfleddertes Netz hinter sich herzuziehen, während er sich für den Tag bereit machen würde.

Doch was er im Grunde in seinem tiefsten Inneren bereits gespürt hatte, wurde ihm nun zur klagenden Gewissheit: Das war kein Traum, und genauso wenig war er verrückt geworden. Aber wenn er jetzt lauthals über das »Es« zu lachen oder zu schreien anfinge, und das mitten auf der Bahnhofstraße, dann würde er sich mit Sicherheit wie ein Wahnsinniger vorkommen.

Andererseits, das mit dem Verrücktsein … So sicher konnte er sich da ja nun doch nicht sein, denn er stellte sich vor, dass viele psychisch Kranke sich ihrer »Realität« sicher waren.

Er ließ sein Rennrad stehen, nicht ohne es zuvor gewissenhaft mit dem dicken Schlossarm an den eisernen Staketen des Zauns zu sichern, der den Park des altehrwürdigen Verwaltungsgebäudes der Rhätischen Bahn umschloss. Süßer Blütenduft wehte ihm dabei in lauwarmen Schüben aus einem der Blumenbeete entgegen, als atme der Ort.

Auch in der Altstadt, der Poststraße und auf dem Platz vor der Martinskirche, auf dem er eine halbe Stunde später stehen blieb, nahm ihn niemand wahr. Er war tatsächlich zu einer Art Geist geworden.

Angesichts dieser Unfassbarkeit berührte sich Lukas an Schultern, Beinen und im Gesicht – er war doch da! Er war nicht tot. Er war so greifbar wie der Lenker seines Renners. Und außerdem: »Ich denke, also bin ich.« Es sei denn, Tote konnten denken. Das wäre genauso abstrus wie die Situation selbst, und deshalb genauso möglich.

Nachdem er viele der Altstadtgassen durchlaufen und die lange Treppe zum Bischöflichen Hof und zur Kathedrale hochgestiegen war, zog es ihn wieder in die Bahnhofstraße. Als er erneut vor dem größten Kaufhaus der Stadt stehen blieb, schlug ein nahes Glockenspiel mit hellen Klängen vierzehn Uhr.

Hörten sich die Töne klarer und intensiver an als sonst? Etwas empfand er dabei als verändert. Schon die eine Fahrradklingel, so war es ihm Minuten zuvor erschienen, hatte er von so Weitem gehört, als würde etwas die Töne zu ihm tragen.

Die Stunden davor, in denen er ziellos herumgelaufen war und dabei vergebens nach Zeichen der Wahrnehmung in ihm fremden Gesichtern gesucht hatte, bestätigten nur eines: Irgendetwas hatte die Welt in ihren Grundfesten erschüttert, und das möglicherweise nur für ihn.

Was aber war passiert und wieso?

Das »Es« stand wie ein viele Tonnen schwerer Findling inmitten eines Flusses, der sich träge durch die Weite einer Ebene zieht und bei dessen Anblick sich der Betrachter zwangsläufig fragen muss, wie das kantige Stück Fels überhaupt in das Wasser gelangt sein konnte. Keine noch so schwere Sturzflut hätte ihn auch nur einen Meter zu bewegen vermocht – und doch lag er da, umspült von weiß aufschäumenden Wellen mit ihrem sinnlosen und doch immerwährenden Unterfangen, ihn fortzutragen.

»Hey, du Schlampe!«

Lukas versuchte nach bangen Minuten des Verharrens eine junge Frau zu brüskieren. Was hatte er denn noch zu verlieren? Eine Ohrfeige oder eine zu Recht bissige Zurechtweisung käme für ihn einer Erlösung gleich. Die Schwarzhaarige, die einen Haarschnitt wie Kleopatra und bauchfrei trug, hatte er abseits der Masse entdeckt. Sie stand mit dem Rücken an die Fassade des Warenhauses gelehnt und verdeckte so einen Teil eines verwitterten Graffitis, während sie telefonierte.

Ungerührt von seiner beschämenden Beleidigung blies sie Zigarettenqualm in die Luft und redete genervt mit einer melodielos hohen Stimme ins Telefon: »Ich kann diese Rechnungen nicht bezahlen …« Sie nahm einen langen Zug, als würde nur der Rauch ihrer Stimme Gehör verleihen. »… Wenn ich nur endlich eine Arbeitsstelle bekäme, sähe es anders aus, aber jetzt? Es geht schlichtweg nicht. Kannst mich ja auf den Kopf stellen, wenn du mir nicht glaubst. Und nur damit du’s weißt, anschaffen gehe ich nicht mehr, egal, wie dreckig es noch werden wird …«

Lukas wandte sich ab, als ihm ein großer Kerl mit dickem Wanst entgegenkam, der so aussah, als hätte er eine kurze Zündschnur.

»Scheißnazi! Ausländer anpöbeln und zu faul, um zu arbeiten?«

Zum ersten Mal in seinem Leben wäre er um eine gebrochene Nase dankbar gewesen, doch der Typ mit dem Hakenkreuz-Tattoo seitlich am Hals schob seinen Ranzen weiter die Bahnhofstraße hinunter.

Es war zwecklos.

Dennoch, die junge Frau hatte ihn auf eine Idee gebracht, die er im Bann der Ereignisse gar nicht bedacht hatte, dabei lag sie auf der Hand. Er zog sein Handy aus der Hosentasche und wählte Lisas Nummer.

Es klingelte!

Sie hob nicht ab. Bestimmt steckte sie in einem Meeting. Er wählte die Nummer seiner Eltern in Guarda. Auch dieses Klingeln blieb unbeantwortet. Normalerweise hätte zumindest sein Vater den Anruf angenommen, denn das Haustelefon läutete auch in der angegliederten Schreinerei, wo er noch immer Holzfiguren schnitzte, die er vor dem Haus zum Verkauf anbot. Aber auf ihn konnte man sich seit etwa zwei Monaten auch diesbezüglich nicht mehr verlassen; immer öfter ließ er den Festnetzapparat unbeachtet klingeln. Als ihn Mutter anfangs darauf angesprochen hatte, tat er es damit ab, zu vertieft in seine Arbeit gewesen zu sein.

Auch Gian-Reto, Lukas’ bester Freund, hob nicht ab. Schließlich wählte er den Notruf – vergebens. Lukas hatte gehofft, dass er sich vielleicht wenigstens durch die Technik bemerkbar machen könnte, denn zumindest die Sensoren der Schiebetüren der Buchhandlung hatten ihn doch registriert.

In seiner Liste entgangener Anrufe sah er, dass die Buchhandlung ihn bereits um zwanzig nach neun Uhr zu erreichen versucht hatte, also kurz bevor er mit dem Renner losgefahren war, und zuletzt sogar erst vor fünfzehn Minuten.

Fassungslos starrte er auf diesen letzten Eintrag und versuchte vergeblich zurückzurufen. Er wechselte in den Maileingang. Darin fanden sich mehrere ungelesene Nachrichten, vier davon waren erst nach neun Uhr eingegangen. Eine zog seine ganze Aufmerksamkeit auf sich: eine Mail von Marie, die er vor wenigen Minuten erhalten hatte:

Hey mein Lieber,

du hast mich heute Morgen übel versetzt, und meine Anrufe lässt du ins Leere laufen.

Das wird dich was kosten, das sag ich dir – diesmal wird’s verdammt teuer. ☺

Sei so gut und ruf mich bitte zurück. Es ist wirklich wichtig, dass wir uns für die Planung rasch zusammensetzen.

Bye, Marie

… und genieß das schöne Wetter (aber erst nachdem du bei uns aufgekreuzt bist) ☺

Die Mail hatte sie gemäß Zeitstempel vor acht Minuten abgeschickt. Sein Herz schlug aufgeregt, als er mit zitternden Händen in sein Handy tippte:

falls du diese nachricht erhältst, dann schreib mir sofort zurück. es ist was passiert!

ciao luk

Er schaltete den Stummmodus seines Handys aus und »Vibrieren beim Klingeln« ein, damit er einkommende Nachrichten und Anrufe nicht nur hören, sondern auch fühlen konnte. Was wäre passiert, wenn er ihren Anruf entgegengenommen hätte, fragte er sich und ärgerte sich darüber, seiner Gewohnheit entsprechend den »Knochen«, wie er sein Mobiltelefon nannte, auf »Lautlos« geschaltet zu haben.

Angespannt starrte er auf das Handy, rief alle paar Sekunden den Posteingang auf, doch er erhielt keine Antwort auf seine Mail, die aber zweifelsfrei erfolgreich verschickt worden war. Einzig eine Mail von Zalando, dass seine Sneakers-Bestellung verspätet ausgeliefert würde, poppte piepend und vibrierend auf, sodass sein Puls im ersten Moment hochschnellte, um sogleich Enttäuschung gemischt mit Wut Platz zu machen.

Innerlich aufgerieben lief er weiter ziellos durch die Stadt. Sein Blick wanderte hilfesuchend umher, doch es schien ihm, als spielte sich das Leben um ihn herum in einem Fernseher ab: Ein gelbes Postauto fuhr lärmend vor einem Zebrastreifen an, nachdem eine Gruppe Jugendlicher ihn übermütig gestikulierend überquert hatte. Zwei Fahrradfahrer, die wie er glaubten, sich nicht an die Verkehrsregeln halten zu müssen, flitzten hintereinander in eine Einbahnstraße, eine Mutter mit ihrem quengelnden Kind an der Hand mühte sich redlich ab, es in ihre Gehrichtung zu bewegen, bevor ihr der Geduldsfaden riss. Ein von Verwahrlosung und Drogen gezeichneter junger Mann schlurfte, in ein Brötchen beißend, an ihm vorbei. Ein Lieferwagen stand halb auf dem Gehsteig geparkt, der Fahrer diskutierte emotionsgeladen mit einer Politesse wegen des Bußbescheids, der unwiderruflich unter dem Scheibenwischer klemmte.

Lukas hätte sich selbst als einen Träumer bezeichnet, der mit einem Fuß stets den Boden der Realität berührte. Regelmäßig verschwand er dennoch gedanklich hinter irgendwelchen Horizonten, dann, wenn er schrieb oder des Schreibens wegen nachdachte. Lisa hatte ihn deshalb öfter als Nebelgrind bezeichnet, weil er auf ihre Fragen mit den Worten vom Laptop aufblickte: »Hast du was gesagt?«

Seine Phantasie war schon als Kind wie eine geschüttelte Brauseflasche übergesprudelt, doch das hier konnte er damit nicht erklären. Grundlegende, existenzielle Gesetzmäßigkeiten hatten sich über Nacht verändert, und das nur für ihn, wie es bis jetzt den Anschein hatte, außer er sah die anderen Verschwundenen nicht oder noch nicht. Möglich, dass sie wie er nun orientierungsuchend durch die Straßen irrten. Zudem stellte er sich die Frage, ob er bereits alles wusste, was über Nacht geschehen war. Ihn beschlich das ungute Gefühl, dass dem nicht so war.

Nachdem er zwei weitere Stunden durch die Stadt geirrt war und dabei immer wieder seine Mails gecheckt hatte, stellte er fest, dass er alles berühren konnte – abgesehen von anderen Menschen.

In einer kleinen Traube Passanten, die auf einen Bus wartete, hatte er versucht, einem Geschäftsmann an die Schulter zu fassen. Bis auf einen Zentimeter hatte seine Hand sich ihr nähern können, dann hatte ihn etwas abgestoßen. Er hatte es mehrmals versucht und sich dabei vorgestellt, wie er den Stoff des Anzugs erfühlte. Doch es stellte sich nur dieses Abstoßungsgefühl ein, ähnlich wie bei dem Versuch, zwei gegenpolige Magneten aneinanderzupressen. Mit dem gestreckten Zeigefinger hatte er versucht, den Mann anzutippen – nichts. Ein kräftiger Schlag auf die Schulter, wie Freunde es tun, um zu zeigen, dass der andere ein toller Kerl ist, schien ihm einen Versuch wert, doch auch dabei stieß er nur auf diese Abstoßungsschicht, als wäre der Mann mit einer massiven Glasscheibe ummantelt.

Auch als er es mit feinen, ja beinahe zärtlichen Berührungen am Gesicht einer älteren Dame versucht hatte, erlebte er das gleiche grässliche Gefühl. Nicht einmal ihre großen Klunkerohrringe waren zu berühren.

Seine Gedanken kreisten …

Im gegenüberliegenden Park schnitt er mit seinem Taschenmesser einen kleinen Zweig von einem der uralten Bäume ab und versuchte damit im Gesicht eines Passanten herumzuwedeln, der mit einer jungen Frau sprach. Als wäre der Ast zu Lukas’ verlängertem Arm und zu seiner Hand geworden, blieb auch dieser Versuch zwecklos und für den Mann weder sicht- noch fühlbar. Als er ihm den Zweig nachwarf, perlte er von dem Mann ab, als hätte Lukas den Ast durch seine Berührung in seine eigene Welt gezogen.

Er vergrub sein Gesicht in den Händen und rieb es fassungs- und gleichzeitig ratlos: Es musste doch eine Möglichkeit geben, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. Irgendeine!

Eine wirre Idee im Kopf, nicht mehr als ein Lichtblitz, ließ ihn ins Warenhaus hinter sich hetzen.