16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €

Mehr erfahren.

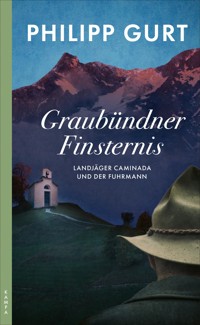

- Herausgeber: Kampa Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Landjäger Caminada

- Sprache: Deutsch

Graubünden, 1953: Der Schrecken ist groß, als Gertrud Deflorin in aller Herrgottsfrüh tot in der Tuchfabrik in Chur aufgefunden wird. Die Näherin wurde in der Nacht zu ihrem fünfundzwanzigsten Geburtstag hinterrücks ermordet. Landjäger Walter Caminada und sein junger Kollege, Erkennungsfunktionär Peter Marugg, stehen vor einem Rätsel, denn die junge Frau, die zurückgezogen mit ihrer kranken alten Mutter am Rand von Chur lebte, war allseits beliebt. Und je mehr sie über das Leben des Fräuleins erfahren, desto mysteriöser wird der Fall. Die Ermittlungen führen Caminada und Marugg ins Schanfigg zu einem grobschlächtigen Fuhrmann und tief hinein ins Valser Tal. Und was die beiden dort herausfinden, lässt ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Was nicht wahr sein darf, soll dennoch wahr sein?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 352

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Philipp Gurt

Graubündner Finsternis

Landjäger Caminada und der Fuhrmann

Mit einem Nachwort von Hans CaprezRoman

Kampa

Für Carsten Michels, dessen Kritik mich immer wieder entscheidende Schritte weitergebracht hat.

Es ist normal, verschieden zu sein.

Es gibt keine Norm für das Menschsein.

Richard von Weizsäcker

Prolog

Graubünden, 1953

Auf den steilen, von Krokussen übersäten Weiden lagen letzte Schlieren von Schnee, der allabendlich im Hochtal zu Firn gefror. Längst waren die Abendschatten der Berge über alles gekommen, bald würde es stockfinster sein. Nur noch zuhinterst im Valsertal erhob sich dunkelrot schimmernd das Zervreilahorn, als wüsste es über das Schicksal des gleichnamigen Dörfchens Bescheid.

Der grobschlächtige Fuhrmann, dessen Fäuste mit nur einem Schlag einen Ochsen in die Knie zu zwingen vermochten, stand breitbeinig da, die Bergschuhe geschnürt. Er atmete schwer. Die Krempe seines speckigen Lederhuts verdunkelte sein Gesicht, bis auf die kräftige Kinnpartie, die von einem groben Stoppelbart bedeckt war. Den knielangen Wildledermantel trug er offen über seinem Tschoopa. Zu seinen Füßen lag zwischen blutschlierigen Krokussen ein Mann.

Der Fuhrmann spuckte verächtlich zu Boden, dann schulterte er den reglosen Körper wie eine Schweinehälfte und schritt durch die steile Weide hinunter zur Felsenterrasse, zur Kapelle St. Anna, die unmittelbar über dem Abgrund thronte, sodass es einen schwindeln konnte. Sicheren Schritts trat er an die Felskante und warf den Mann in die Tiefe. Dabei schaute er zu, wie der sich drehende Körper mit der Dunkelheit verschmolz. Die Krähen würden dem Kerl noch in dieser Nacht die falschen Augen aushacken, den Rest würden andere Tiere besorgen.

Der Fuhrmann wandte sich ab, nahm vor der Pforte der Kapelle ehrfürchtig seinen Lederhut vom Kopf und trat ein. Drinnen entfachte er ein Schwefelholz am Absatz seiner Bergschuhe – die uralten Kalkwände, das Bogengewölbe und der schmucklose Stuckaltar, über dem das Bild der heiligen Sippe hing, flackerten im Gelborange.

Er entzündete eine dicke Kerze, warf einen Fünfliber in den leeren Opferstock und bekreuzigte sich mit blutverschmierten Händen, ehe er sich auf die harte Bank kniete, den Blick zum Bild gehoben.

»Sei gegrüßt, o Königin, o Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsre Wonne und unsre Hoffnung, sei gegrüßt. Zu dir rufen wir, verbannte Kinder Evas, zu dir seufzen wir trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. Wohlan denn, unsre Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen. O gütige, o milde, o gar süße Jungfrau Maria. In Trübsal und Pein komm uns zu Hilfe, o allerseligste Jungfrau Maria … Es ist vollbracht!«

Der flackernde Schein der Kerze warf verzerrt seinen Schatten an die Wände, eine Träne schimmerte in seinem rauen Gesicht.

Für einen Moment schien es, als knie dort ein gebrochener Mann, dann wischte sich der Fuhrmann mit der Hand den Kummer aus dem Gesicht und stand auf. »Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes …« Er bekreuzigte sich noch zweimal, warf einen letzten Blick auf das Gemälde und verließ die Kapelle, das mächtige Haupt in der niedrigen Türe gebeugt.

Wie das Abbild des Bösen marschierte er danach den schmalen Pfad den Berg hinunter – große, schwere Schritte –, den erloschenen Stumpen im Mundwinkel. Die Schöße des Wildledermantels wappten im böigen Wind hinter ihm auf, ehe er im düsteren Wald aus Tannen und Föhren verschwand.

Schließlich erreichte er den Ausstellplatz, auf dem sein Fuhrwerk stand, bewacht von einem gewaltigen Wolfshund. Sanft lächelnd tätschelte er dem Tier den Kopf. Der Rüde, dem ein Auge fehlte, seit er vor drei Jahren zwei Einbrecher auf dem Gehöft des Fuhrmanns totgebissen hatte, blickte ihn freudig an, leckte ihm das Blut von der Hand und sprang dann mit einem Satz auf den Wagen.

»Hü!«, rief Bertolo vom Kutschbock und ließ die Peitsche knallen. Die beiden Gäule warfen sich wiehernd ins Zaumzeug und setzten den Wagen mit einem Ruck in Bewegung. Gleichmäßig trabten die Pferde durch den nächtlichen Wald, die goldenen Schellen am Zaumzeug läuteten rhythmisch. Zwischen schwarzen Baumwipfeln funkelte der Sternenhimmel über Graubünden.

1

Chur, Montag, 4. Mai 1953

Anna Deflorin war Glätterin und Näherin in der Tuchfabrik in Chur, und heute war ihr 25. Geburtstag. Niemand, der es ehrlich meinte, hätte behaupten können, dass sie hübsch war. Ihr Mund war zu groß und saß schief in ihrem Gesicht, die Augen standen zu dicht beieinander. Die Nase darunter war wuchtig und die Farbe ihres Haares, das sie meist im Dutt trug, seltsam unbestimmt – eine Mischung aus Kupferrot, Braun und Blond. Außerdem hinkte sie leicht, da ihr linkes Bein kürzer als das rechte war.

Aber alle mochten Anna, denn sie war wahrlich eine gute Seele: zurückhaltend und hilfsbereit. Auch wenn ihr Mund schief war – ihr Lächeln war herzlich und bezauberte jeden auf eine wundersame Weise.

Eigentlich hätte Anna längst Feierabend gehabt, denn es war schon später Abend und längst dunkel. Das Stück Gugelhupf, das ihr die Mutter am späten Nachmittag gebracht hatte, steckte noch immer in ihrer linken Manteltasche. Wie hatte sich Anna darauf gefreut, am Abend auf ihrer blauen Handorgel zu spielen, die so schön bemalt war mit Alpenröslein, Enzian- und Edelweißblüten, denn es hätte für einmal ein ganz besonderer Geburtstag werden sollen. Doch ein Auftrag konnte nicht warten. Das zumindest hatte Cabalzar, der Fabrikant, gesagt.

»Annali, ach, was wären wir nur ohne dich …«, säuselte er, ehe er die Katze aus dem Sack ließ: »Dieser Stoff muss morgen in der Früh vernäht, gebügelt und verpackt parat liegen, damit der Spediteur ihn rechtzeitig an Lindt & Sprüngli liefern kann. Es geht um die große Chocolat-Ausstellung in Zürich, aber das weißt du ja, gell? Es ist also außerordentlich wichtig für uns.« Dann lächelte er, eingehüllt in eine Wolke Kölnisch Wasser, und zupfte an seiner goldenen Uhrenkette. Auf ihren zaghaften Hinweis hin, dass sie am Abend noch etwas vorhabe, entgegnete er: »Annali, gell, du kannst selbstverständlich auch Nein sagen. Heute ist schließlich dein Geburtstag, wie ich nun weiß … Wer könnte es dir in dem Fall auch verdenken?«

Doch beide wussten, dass er das nicht ernst meinte und sich hinter seinem schmierigen Grinsen die Aufforderung verbarg, es ja nicht zu tun. Lausige zwei Stützli extra bekäme sie für die Nachtschicht, wie immer. Doch Anna brauchte jeden Rappen, und auch das wusste er. An beidem hatte sich in den letzten Jahren nichts geändert. Außerdem war ihr das Neinsagen schon immer schwergefallen, warum, wusste sie nicht. Im Kopf steckten sie ja schon, die Worte, aber keines davon fand den Weg in ihren Mund.

Annas Vater Paul – oder Päuli, wie ihn seine Freunde und Verwandten nannten – war seit zehn Jahren tot. Nur fünfzig Jahre alt war er geworden. Wie jeden Tag war der Kohleschaufler auch am Abend vor Allerheiligen in der Bierhalle am Obertor eingekehrt. Ein Bier nach dem anderen hatte er in sich hineingekippt, als müsste er ein Loch in seiner Seele füllen.

Es war längst dunkel, als er in seinem schmutzigen blauen Arbeitsgewand das Haus in der Cadonaustrasse in Ober-Masans betrat. Die Glocke der kleinen Kirche weiter unten schlug zehn. Im Flur nahm er die Petroleumlampe und zündete sie an.

Besoffen, wie er war, wollte er vor dem späten Abendbrot noch seine geliebten Hühner füttern. Den Einwand seiner Frau Gertrud, dass die Tiere doch längst schliefen, ließ er nicht gelten. Schallend lachend meinte er, die werde er schon wach kriegen, und torkelte, die Petroleumlampe in der Hand, aus dem Haus.

Das Glöcklein der Kirche schlug bereits Viertel nach zehn, doch Paul saß immer noch nicht in der Stube vor seinem Glas Roten. Da ertönte aufgeregtes Gackern, als wäre ein Fuchs in das Hühnergehege eingedrungen. Gertrud Deflorin schickte ihre Tochter nachsehen.

Die fünfzehnjährige Anna fand ihren Vater im Gehege. Er lag bäuchlings im Dreck zwischen seinen weißen Hühnern, die hektisch auf ihm herumstaksten, um noch das letzte Korn von seinem Gewand zu picken, und dabei lautstark gackerten. Die Futterschale lag umgekippt neben ihm. Die Petroleumlampe aber stand zwei Handbreit von seinem Kopf entfernt auf dem Boden, als hätte er sie noch hingestellt.

Anna ging in die Hocke und drehte ihren Vater mühsam auf den Rücken. Im Schein der Laterne sah sie die große Wunde mitten auf seiner Stirn und schlug die Hand vor den Mund.

Erst glaubte sie, er sei im Suff auf irgendeinen harten Gegenstand gefallen. Aber da war nichts, kein Stein, gar nichts. Da dämmerte es ihr. Sie hob ängstlich ihren Blick und sah gerade noch eine Gestalt hinter der Hecke verschwinden.

Aufgelöst eilte das Mädchen ins Haus, holte die Mutter, die eben die heißen Patati vom Holzherd genommen hatte und sofort nach dem Schürhaken griff. Entschlossen zog sie Anna hinter sich her, nach draußen in den Garten, in das Hühnergehege.

»Herrjessasnai aber au, Päuli …«, schrie sie und beugte sich über ihren Mann.

»Annali, lauf hoch zum Irrenhaus. Die sollen im Kantonsspital anrufen, damit man uns einen Arzt schickt. Und der Landjäger soll kommen.«

Anna stand wie erstarrt da, kein Wort schien sie zu hören.

»Mach vorwärts, du blödi Baba! Vielleicht lebt er ja noch, der ist zäh wie ein Stück Rinderhaut.«

Da sie noch immer nicht reagierte, gab ihr die Mutter einen kräftigen Stoß in die Seite.

Anna kraxelte in der Dunkelheit den steilen Hang hinter dem Haus hoch. Sie wusste, dass sie den Tod gesehen hatte, aber sie beeilte sich trotzdem, schließlich hatte die Mutter es befohlen.

An der Pforte hockte eine kräftige Frau in weißer Pflegekleidung. Sie hatte ein großes Muttermal am Kinn, aus dem ein paar widerspenstige Haare sprossen. Kaum hatte Anna atemlos das Wichtigste erzählt, griff die Frau nach dem schweren Telefon und wählte die 236. Im dreihundert Meter entfernten Kantonsspital, das erst zwei Jahre vorher eröffnet worden war, klingelte es. Nachdem sie dort einen Arzt aufgeboten hatte, rief die Frau auf dem Wachposten des Landjägerkorps in Chur an. Vergebens. Auch beim städtischen Polizeiamt meldete sich niemand. Also wählte sie die 111, die Nummer der Vermittlungszentrale am Postplatz, und bat das Fräulein vom Amt, es weiter zu versuchen, auch in den Beizen, in denen die Landjäger regelmäßig verkehrten, denn 1943 hatte noch keiner der Beamten einen Privatanschluss.

Zwanzig Minuten später erschien ein Doktor in der Cadonaustrasse. Wegen der angeordneten Verdunkelung im Krieg brannten an jenem Abend keine Laternen, und die Fenster der Häuser waren allesamt von innen mit Stoff verhängt oder mit Karton abgedeckt. Umso deutlicher sah der Arzt schon von Weitem das Licht der Petroleumlampe im Hühnergehege.

Er musste Paul Deflorin nicht lange untersuchen. »Tut mir leid, Ihr Mann ist tot. Wenn ich wieder im Kantonsspital bin, gebe ich Doktor Bargätzi Bescheid, er wird die Leichenschau vornehmen. Denn mir scheint, wir haben es hier mit einem Verbrechen zu tun.« Er verstaute das Stethoskop in seiner kleinen Ledertasche.

Anna Deflorin saß bitterlich schluchzend auf einem Stapel alter Bretter, als der Arzt sich mit einem mitfühlenden Nicken verabschiedete. Ihre Mutter stand fassungslos daneben und rührte sich nicht, den Schürhaken hielt sie noch immer in der Hand.

Kurz vor Mitternacht kam ein Landjäger. Es war der alte Bepi Spadin, der in einem Jahr in Pension gehen würde. Keuchend stieg er von seinem Militärvelo ab und zündete sich seine Pfeife an. Er roch nach billigem Schnaps, der damals, zu Kriegszeiten, in den schwarzen Destillerien der Umgebung aus Kartoffeln gebrannt wurde. Es war offensichtlich, der Landjäger war zünftig angetrunken, wahrscheinlich war er direkt aus einer der Beizen gerufen worden.

Der Paul sei eindeutig erschlagen worden, sagte Bepi Spadin und zog an seiner Pfeife. Es werde eine Untersuchung geben, zweifellos. Annas Aussage helfe ihm leider kaum weiter, sie habe ja nicht mehr gesehen als eine schemenhafte Gestalt. Komisch bloß, dass der Geldseckel des Opfers noch da sei. Da seien ja immerhin dreißig Franken drin. Der Täter sei also vermutlich keiner dieser Landstreicher gewesen, es sei denn, Anna hätte ihn aufgescheucht. Noch heute werde er zwei Hilfspolizeimänner mit dem Sackkarren herschicken, sie würden die Leiche ins Kreuzspital bringen, zu Doktor Bargätzi. Er selber werde am nächsten Tag wiederkommen, bei Helligkeit.

Bepi Spadin hockte schon wieder auf seinem schweren Fahrrad, als er beteuerte, dass er das Geschehene zutiefst bedaure.

Mutter und Tochter blieben am Gartentor stehen, blickten ihm nach, als er in Schlangenlinien durch die Cadonaustrasse davonfuhr und schon bald von der Nacht verschluckt wurde. Dann gingen sie ins Haus und warteten auf die beiden Hilfspolizisten.

Paul Deflorin hinterließ Gertrud und Anna nur einen Haufen Schulden, weil er den Lohn versoff. Auf dem alten kleinen Haus mit Stall und Gemüsegarten, das schon Pauls Großvater bewohnt hatte, hockte daher wieder die Bank, fett und gierig, und verlangte Zinsen und Zinseszinsen.

Da Gertrud Deflorin wegen der Gicht in ihren Händen nur noch unter Schmerzen arbeiten konnte, übernahm Anna ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters die Stelle ihrer Mutter in der Tuchfabrik.

Zehn Jahre war Paul Deflorin mittlerweile tot, sein Mörder war nie gefasst worden. Gleichförmig zogen die Jahre dahin. Die Hühner legten weiter ihre Eier. Anna ging Tag für Tag zur Arbeit, ihre Mutter kümmerte sich um den Haushalt, soweit die Gicht es zuließ, und buk einmal im Jahr einen Geburtstagsgugelhupf für Anna.

Seit bestimmt fünf Jahren sagte sich Anna an jedem Silvesterabend, den sie wie immer zu Hause mit ihrer Mutter verbrachte, im nächsten Jahr müsse alles anders werden, dann werde sie endlich ihr eigenes Leben führen. Das neue Jahr brach an und verging, und ehe Anna sichs versah, saß sie wieder am Silvesterabend zusammen mit ihrer Mutter in der Stube.

Auch in der Tuchfabrik blieb Anna dieselbe – und so lehnte sie sich am Nachmittag ihres fünfundzwanzigsten Geburtstag nicht auf, sondern sagte freundlich zu ihrem Chef: »Natürlich, Herr Cabalzar, ich werde es für Sie richten, Sie werden schon sehen …« Dabei dachte sie einmal mehr, dass er ein ganz gemeiner Kerl war, der jeden ausnutzte und einem auch noch zu verstehen gab, dass man ihm dankbar sein müsse. Ja, Herr Cabalzar, danke, Herr Cabalzar, ich hoffe, es ist Ihnen so recht, Herr Cabalzar … Der Teufel möge Sie gründlich braten, dachte sie weiter und lächelte ihn schief an, bevor er sich von ihr abwandte, kaum hatte er bekommen, was er haben wollte.

Aber etwas war doch anders an diesem Tag, allerdings wusste nicht einmal ihre Mutter davon. Anna hatte ein Geheimnis. Bald würde sie es lüften, und alle würden staunen, das wusste sie. So etwas traute ihr nämlich niemand zu, nicht einmal im Traum. Nicht mehr lange, Herr Cabalzar, und Sie und alle anderen werden große Augen machen, dachte sie, während sie ihrem Chef nachsah, der wie eine Ente davonwatschelte. »Nur noch wenige Tage … nur noch wenige Tage«, flüsterte sie, und dabei schlich sich ein freudiges Lächeln auf ihre Lippen. Dann beugte sie sich wieder über ihre Arbeit.

Das war vor einigen Stunden gewesen. Inzwischen zeigten die Zeiger der großen Fabrikuhr im Saal, die sie an trägen Nachmittagen schier zur Verzweiflung brachten, da sie wie aufgemalt schienen, Viertel nach elf. Draußen war es längst finster. Nur ein paar wenige Laternen warfen ihr gelbliches Licht auf die kopfsteingepflasterte Gasse. Anna rieb sich die müden Augen, als plötzlich das Licht im Arbeitssaal ausging.

Im ersten Moment sah sie gar nichts. Schon wieder, dachte sie verärgert. Die Sicherungen waren schon letzte Woche durchgebrannt. Sie blieb sitzen, bis sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten und sie zumindest die Konturen der großen kirchenförmigen Bogenfenster erkannte. Vorsichtig bewegte sie sich dann durch den Arbeitssaal, zwischen den großen Maschinen hindurch und vorbei an den vier breiten Tischen der Glätterinnen auf die große Doppeltüre zu, die den Saal vom Zwischenlager mit den vielen Tuchballen trennte, wo sich der Sicherungskasten befand.

Was war das? Ein Geräusch, als hätte sich jemand gestoßen. Sie blieb stehen.

»Hallo?« Sie lauschte in die Stille. »Willi? Bist du das?« Sie wusste zwar nicht, was der Hauswart um diese Nachtstunde hier zu schaffen hätte, aber möglich war’s ja. »Willi?«

Stille.

Dann nahm sie im Augenwinkel einen davonhuschenden Schatten wahr.

Nun überkam sie Angst. Die Doppeltüre zum Zwischenlager und dem Ausgang dahinter war noch etliche Meter entfernt. Davor standen die schweren Nähmaschinen und die große Mangel.

Zaghaft machte sie noch einen Schritt, als es einen Heidenlärm gab, ein Tschäbara, so als wäre ein Pfannendeckel zu Boden gefallen. Sie drehte sich rasch um, hin zu der mannshohen Schermaschine, und riss die Arme über den Kopf. Zu spät. Der Schlag traf sie mitten auf die Stirn und mit solcher Wucht, dass sie sofort zu Boden ging.

Seitlich verdreht lag sie da, während sich eine Pfütze dicken Bluts um ihren Kopf formte. Alle ihre Sinne waren so plötzlich ausgelöscht worden wie zuvor das Licht. Den Gugelhupf ihrer Mutter würde sie nicht mehr probieren, niemandem ihr Geheimnis offenbaren können. Alles Leben wich aus ihr, ein letzter Atemzug, es war vorbei.

2

Chur, Dienstag, 5. Mai 1953

Die alte Pendeluhr in der Stube schlug langsam sechs Uhr dreißig in der Früh. Landjäger Caminada hatte soeben das Rasiermesser zur Seite gelegt und wusch nun sorgfältig den Dachshaarpinsel, als Menga aus dem engen Flur in die Stube trat.

»Walti, du musst sofort in die Tuchfabrik kommen, sagt Major Fässler. Ein totes Fräulein. Und du sollst den Peter holen.«

Der dreiundvierzigjährige Landjäger wischte sich mit einem feuchten Lappen die Reste des Rasierschaums aus dem Gesicht und rieb sich die Wangen mit dem süßholzig duftenden Pitralon ein. Dann drehte er sich zu seiner »schönen Engadinerin« um, wie er Menga gern nannte. »In der Tuchfabrik, sagst du? Um diese Zeit?«

Er hatte den schweren Telefonapparat, den er »Affenkasten« nannte, schellen hören und sofort geahnt, dass dies um diese Uhrzeit nichts Gutes bedeuten konnte. Er trat vom Schüttstein an den Esstisch. Sein sorgfältig mit einer Brotrinde ausgewischter Frühstücksteller – er hatte sich Rösti und ein Spiegelei gebraten – stand noch da. Caminada nahm einen letzten Schluck Kaffee, ehe er das Geschirr neben den Schüttstein stellte und sich rasch die Zähne putzte.

»In der Tuchfabrik?«, wiederholte er nach dem Ausspucken. Menga nickte und streckte ihm ein angebrochenes Päckli Zigaretten hin. In Gedanken versunken band er sich das Waffenhalfter um und steckte die Zigaretten in die Brusttasche seines Hemdes.

Auf dem Weg zur Haustüre blieb er vor dem Zimmer seiner Tochter stehen. Die fünfjährige Lena schlief trotz des Telefonklingelns noch tief und fest, das sah er, als er einen Blick durch den Türspalt warf. Auf leisen Sohlen trat Caminada an ihr Bettchen, über dem ein Mond-und-Sterne-Mobile hing, das Menga mit der Kleinen gebastelt und angemalt hatte, und gab seiner Tochter einen sanften Kuss aufs pechschwarze Haar. Denn er verließ niemals das Haus, ohne sich von Lena zu verabschieden.

»Pass auf dich auf, mein Lieber«, sagte Menga wie immer. Sie strich ihm liebevoll über die Wange und betrachtete seine klar geschnittenen Gesichtszüge, seine schönen Lippen, ehe sie ihm einen Kuss gab. Und er antwortete wie immer: »Mach dir keine Sorgen, meine schöne Engadinerin, ich melde mich, sobald ich kann. Inzwischen gibt es diese Affenkästen ja fast überall.« Dann umarmte er seine Frau und ging zum Schopf.

Wie bis vor zwei Jahren musste Caminada wieder mit seinem Velotöffli ermitteln gehen, da das Motorrad in Reparatur war und im Anschluss anderen Landjägern zugeteilt worden war. Erst in ein paar Jahren würde das Landjägerkorps weitere Fahrzeuge erhalten, so hieß es zumindest. Bis dahin musste sogar Sepp Brot, der Leiter der Verkehrspolizei, die letztes Jahr gegründet worden war, mit seinem Privatwagen Fahrzeugkontrollen durchführen. Immerhin bekam Brot eine Kilometerentschädigung. Seine zwei Untergebenen hingegen waren wie Caminada mit den Velotöffli unterwegs, und so mancher Autofahrer brauste einfach lachend an ihnen vorbei, so kurios war der Eindruck, den sie erweckten.

Der kleine Motor am Lenker knatterte gehörig, als der Landjäger durch den lauen Frühlingsmorgen fuhr. Erst vor zwei Wochen war Caminadas Freund und Kollege Leutnant Peter Marugg umgezogen, in ein altes, zünftig renovierungsbedürftiges Haus. Der Landjäger hatte Marugg und seiner Frau Martina beim Umzug geholfen. Er fragte sich, wie der Leutnant das alles wieder in Schuss zu bringen gedachte. Natürlich hatten die Maruggs noch keinen Telefonanschluss. Es würde »eine Weile« dauern, ehe es so weit war, das hatte die PTT dem Leutnant schriftlich mitgeteilt. Und wer die staatlichen Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe kannte, der wusste, dass es garantiert länger dauern würde als nur »eine Weile«.

Caminada fuhr in den ersten Sonnenstrahlen über die Masanserstrasse Richtung Weißtorkel, einen kaum besiedelten Hang mit fruchtbaren Weiden, Obstgärten und einigen wenigen Höfen. Dort stand das Haus der Maruggs, zu dem ein großer Garten mit Apfel-, Birn- und Zwetschgenbäumen gehörte sowie ein mächtiger Nussbaum auf dem hinteren Teil des Grundstücks, das von einem ebenso wackligen wie löchrigen Staketenzaun umschlossen war.

Eine Klingel gab es nicht. Caminada dachte daran, wie er Marugg kennengelernt hatte, als der noch ein blutjunger, übereifriger Hilfspolizist gewesen war. Sechs Jahre war das nun her. Caminada hatte damals eine schwere Zeit gehabt. Nach dem tragischen Tod seiner ersten Frau Jolanda war er am Tiefpunkt seines Lebens angelangt. Dass er je wieder glücklich sein würde, hätte er sich damals nicht vorstellen können. Aber dann kam Menga …

Marugg hatte damals gegen Caminadas Türe im Küblereiweg gehämmert, als wollte er das Haus zum Einsturz bringen. Nun war es Caminada, der mit der Faust gegen Maruggs Haustüre schlug, und das mit einigem Vergnügen.

Im ersten Stock wurde ein Pälka aufgeklappt, und Marugg schaute verschlafen aus dem Fenster.

»Was ist denn los, Walter? Hab erst gedacht, eine Horde Räuber steht vor dem Haus.« Marugg klappte auch den zweiten Fensterladen auf und musste der Sonne wegen blinzeln.

Caminada lachte. »Aufstehen, du Schnarchnase, wir haben einen Fall.«

Der dreiunddreißigjährige Erkennungsfunktionär wuschelte sich durchs strubblige rötliche Haar. Sein blasses Gesicht mit den vielen Sommersprossen hatte etwas Bubenhaftes. Er gähnte herzhaft und fragte, kaum verständlich: »Ich nehme an, ich muss mit dem Velo hinter dir herfahren?«

»Es sei denn, der feine Herr hat mittlerweile ein eigenes Auto, oder gar einen Chauffeur? Hättest kschiedar dein Velotöffli nicht verscherbelt.« Caminada verkniff sich die Bemerkung: »Tja, wenn du auf mich gehört hättest …«

»Und der Chevy?«

»Mit dem ist Hauptmann Luzi unterwegs, im Calancatal, muss mit dem Landjäger dort zwei Hühnchen rupfen. Also, raus aus dem Näscht, wir fahren zur Tuchfabrik.«

»Zur Tuchfabrik? Was ist denn passiert?« Marugg gähnte abermals.

»Ein totes Fräulein, womöglich umgebracht.«

»Mord? Also brauche ich meine Tasche.«

»Ja, präzis. Du kannst sie mir geben, ich lege sie mir um und passe wie ein Häftlimacher auf, damit deinem schönen Fotoapparat auch ja nichts passiert. So, jetzt aber rassig, sonst hagelt’s Polenta …«

Caminada begriff nicht, wie man so ein Langschläfer sein konnte. Er selbst stand jeden Morgen um halb sechs auf und versorgte Esel Leo und die drei Geißen, die im kleinen Stall auf der Wiese neben dem Haus untergebracht waren. Die sieben Hühner, die sie wegen der Eier seit Kurzem hielten, fütterte meist Menga, zusammen mit der Kleinen, die großen Spaß daran hatte.

Der Landjäger zündete sich eine Villiger Krumme an und sah sich um: Der Obsthain hinter ihm duftete süß im Südwind. Ein Knecht trieb die gemolkenen Kühe auf eine taufeuchte Wiese, während sein Appenzeller nervtötend bellte, bis er dem Hund schließlich einen zünftigen Sparz gab. Die alte Stini, die mit ihren beiden Schwestern neben dem Masanser Kirchlein hauste, humpelte mit einem leeren Kratten auf dem krummen Rücken durch die Gegend. Wahrscheinlich war sie auf dem Weg zum Fürstenwald, Feuerholz sammeln, um Geld zu sparen. Caminada winkte ihr von Weitem zu, sie antwortete mit einem Nicken.

Nach einer Viertelstunde trat Marugg, wie immer gestriegelt und geschniegelt, vor die Türe. Er trug einen todschicken beigen Anzug mit passendem Hut, ein hellblaues Hemd und roch nach einem süßlichen Herrenduft. Seine hellbraunen Schuhe waren blitzeblank geputzt.

»Können wir endlich los, oder braucht der Herr noch ein Bad?«, foppte ihn Caminada und hockte sich auf sein Velotöffli.

Ihr Weg führte sie durch die kleine Altstadt und dann dem Plessurquai folgend ins Täli, wo sich mehrere Fabriken, eine Gerberei und ein alter Schrottplatz linksseitig der Plessur in den Fuß des ansteigenden Hangs zwängten. Am anderen Ufer der Plessur stand dunkel der Wald, ein Wasserfall stürzte herab. Nur ein einziges Gebäude war drüben zu sehen, das Krematorium auf dem Totengüatli, das nur über eine schmale Brücke zu erreichen war und meist im Schatten lag.

Die Tuchfabrik befand sich am Eingang des unwirklich anmutenden Tälis, in der Jochstrasse. Hoch darüber thronte die wuchtige Wehranlage des bischöflichen Hofs.

Es war zwanzig nach sieben, als die beiden Ermittler ihre Vehikel die letzten Meter zur Tuchfabrik hinaufschoben. Die mächtigen Giebel der drei aneinandergebauten Gebäude fingen die ersten Sonnenstrahlen ein. Die Arbeiterschaft hatte eine ansehnliche Traube vor dem Eingang des mehrstöckigen Gebäudes gebildet.

»Uf Zita …« Caminada drängte sich mit Marugg durch die ratschende Menge, hin zum Eingangstor.

Der Fabrikant Werner Cabalzar, ein fülliger, vornehm gekleideter Mann, begrüßte sie mit den Worten: »Hätt ja schon as bizali kschwinder gehen können.« In der linken Hand, die auf seinem Wanst ruhte, hielt er eine dicke Zigarre, ein schwarzer Haarkranz zierte seine Glatze.

»Mussten erst einen Parkplatz für unser nigelnagelneues Auto suchen«, murrte der Landjäger und rückte seinen Hut zurecht. Dann zündete er sich eine Villiger Krumme an. Er mochte keine Toten, nicht mal Scheintote, und tote Fräuleins erst recht nicht.

Sie betraten das Gebäude, das im vergangenen Jahrhundert erbaut worden war, und liefen dann durch einen dunklen, breiten Gang, der gesäumt war von Gestellen, auf denen dicke Stoffballen lagerten. Nur alle paar Meter erhellte das mattgelbe Licht einer von der Decke baumelnden Glühbirne ihren Weg.

Vor einer sperrangelweit geöffneten Doppeltüre blieb Werner Cabalzar stehen. »Das ist der Arbeitssaal – da liegt sie!«

»Wir haben erst noch ein paar Fragen, bevor nur wir beide«, Caminada deutete auf Marugg und dann auf sich, »den Saal betreten, der Spuren wegen. Sie verstehen?«

Cabalzar nickte und paffte seine dicke Zigarre, als Caminada wissen wollte: »Wer hat die Tote gefunden und wann?« Der Landjäger blickte in den Saal und musste schlucken, als er zwei Frauenbeine in Strümpfen hinter einer der Maschinen hervorlugen sah.

»Das war ich selbst, und zwar um Viertel nach sechs.«

»Jeden Morgen als Erster hier?«

»Eher nicht.«

»Aber heute schon?«

»Ich habe schlecht geschlafen.«

»Aha und warum?«

»Soll das ein Verhör werden, Herr Landjäger?«

»Nennen Sie es, wie Sie wollen. Also?«

»Das elende Kreuz. Hab schon länger Rückenschmerzen, und die jagen mich manchmal in aller Herrgottsfrüh schneller aus dem Näscht als eine Frau mit Bart.«

Marugg, der Notizbüchlein und Schreiber in der Hand hielt, schaltete sich ein: »Haben Sie im Saal etwas angerührt, gar verändert, als Sie die Tote gefunden haben?«

»Nein, ich habe bloß das Licht angemacht. Als ich die Tote sah, bin ich gleich wieder raus.« Er zuckte mit den Schultern. »Konnte ja ein Blinder sehen, dass da nichts mehr zu machen war.«

»Wer ist die Tote?« Marugg schrieb mit.

»Anna Deflorin.«

»Wie alt?«

»Gestern fünfundzwanzig geworden.«

Caminada schüttelte den Kopf. »Ein gar trauriger Geburtstag. Und sie musste auch noch länger als alle anderen arbeiten?«

»Sie war etwas nachlässig in den letzten Tagen und mit der Arbeit in Verzug. Aber ich habe ihr angeboten, an einem anderen Abend Überstunden zu machen.« Wieder zuckte er mit den Schultern. »Die jungen Leute heutzutage …«

Caminada nickte vielsagend. »Kschpässigi Geschichte …«

»Was soll daran seltsam sein?«, knurrte Cabalzar.

»Das sagen wir Ihnen, sobald wir es wissen.« Caminada dachte, dass das Fräulein gewiss nicht freiwillig am Abend ihres Geburtstags gearbeitet hatte. Er rückte seinen Hut zurecht. »Sie warten hier, bis wir Sie holen.«

»Und wann können wir die Arbeit im Saal wieder aufnehmen? Es gibt etliche Aufträge, die dringend erledigt werden müssen.«

Caminada drehte sich zu ihm um. »Wahrscheinlich am frühen Nachmittag, vielleicht auch später. Wir werden sehen.«

»Und wer zahlt mir den Ausfall?«

Der Landjäger sah ihn streng an. »Jo, Gopferdeckel, da drin liegt eine tote Arbeiterin von Ihnen, und Sie denken nur an Ihren Geldseckel?« Er drehte Cabalzar den Rücken zu und betrat den Saal, an dessen rechter Wand sechs große Bogenfenster eingelassen waren, wie in einem Kirchenschiff. Mit einem Stofftaschentuch betätigte Caminada den großen Schalter beim Eingang, wartete einen Moment und drehte ihn dann noch einmal – surrend ging das Licht an.

Caminada blickte sich um: Im fünf Meter hohen Arbeitssaal standen zahlreiche Maschinen verschiedener Größe, es roch nach Schmierfett und Textilien. Er ging auf die Frauenbeine zu. Drei Schritte vor der Toten blieb er stehen. Ihn grauste.

Anna Deflorin lag auf dem Bauch, das Gesicht Caminada abgewandt. Sie trug einen unscheinbaren grauen Rock, darüber eine helle Bluse voller Blutflecken. Ihr Haar war zu einem losen Dutt hochgesteckt. Eine rote Pfütze umschloss ihren Kopf. Caminada trat noch näher, beugte sich über sie; ihre Augen waren leicht geöffnet, das Gesicht blutverschmiert, an der Stirn klaffte eine große Wunde. Sie war tot.

Der Landjäger zog hastig an seiner Villiger, mehrmals, als müsste er den Ort beweihräuchern, bevor er leise und wie zu sich selbst sagte: »Sternawätter nomol, wer macht denn so was Himmeltrauriges? Das arme Maitli, und das an ihrem Geburtstag …« Nach einem weiteren Zug murmelte er: »Anna Deflorin … Deflorin. Woher bloß kenne ich den Namen?«

Leutnant Marugg hatte bereits seine Kamera aus der Ledertasche genommen und begann, scheinbar unberührt, das Opfer aus allen möglichen Winkeln zu fotografieren. Wie immer ging er bei der Arbeit hochkonzentriert vor.

»Kennst du sie öppa?«, fragte Marugg Caminada und blickte dabei erneut durch die Linse. Ein Klicken ertönte, noch eins und noch eins.

»Deflorin, das kommt mir bekannt vor. Aber woher nur?« Caminada nahm den Hut ab und strich sich das schwarze Haar zurecht, das nur an den Schläfen grau meliert war.

Ihrer beider erster Augenschein bestätigte: Das Fräulein war nicht in einen Kampf verwickelt gewesen, ihre Kleidung saß korrekt, ihre Frisur ebenfalls. Und an den Armen und Händen sah man keine Abwehrverletzungen.

Cabalzar hatte ausgesagt, er habe in der Früh das Licht im Saal eingeschaltet. Also musste der Täter das Licht nach der Tat gelöscht haben. Oder, und das war wahrscheinlicher, er hatte es vor der Tat ausgeschaltet, um sein Opfer im Dunkeln zu überrumpeln, was wiederum zum Verletzungsmuster passte.

Caminadas Blick fiel auf die großen Bogenfenster an der einen Seite des Saals. In der vorigen Nacht hatte der Mond hell geschienen und mit seinem Licht durch die großen Fenster den Saal getüncht. Der Täter hatte wohl nur einen Moment warten müssen, um seine Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen und die Silhouette seines Opfers ausmachen zu können.

Caminada wandte sich ab und schritt zwischen den Zuschnitt- und Nähmaschinen hindurch. Marugg war nämlich dabei, rektal die Körpertemperatur der Leiche zu messen, um so die Todeszeit zu bestimmen, zumindest ungefähr. Caminada ertrug den Anblick nicht, auch wenn Marugg bei dieser Prozedur immer mit größter Umsicht vorging.

»Sie hat zwölf Grad verloren«, hörte Caminada seinen Kollegen ein paar Minuten später sagen, das Zeichen, dass er wieder in seine Richtung blicken konnte. »Das heißt, bei dem kalten Boden und einer Raumtemperatur von aktuell zwanzig Grad …« Der Leutnant nahm eine Tabelle zur Hand. »Sie ist wahrscheinlich noch vor Mitternacht umgekommen, was auch zur fast vollständigen Totenstarre passen würde.«

Caminada, der zwanzig Meter von Marugg entfernt stand, rief dem jungen Leutnant zu: »Und hier muss sie geschafft haben.« Er deutete auf die große Nähmaschine vor sich, die einzige, in der Stoff eingespannt war. Außerdem lag ein großer Tuchballen auf einem Wägelchen daneben. »Aus irgendeinem Grund hat sie ihren Arbeitstisch hier plötzlich verlassen und wurde dann dort hinten mit was auch immer erschlagen«, sagte Caminada, während Marugg auf ihn zukam. »Vielleicht wollte sie beim Eingang das Licht wieder einschalten, eine Sicherung wechseln«, ergänzte der Landjäger.

»Oder sie musste bloß aufs WC oder machte Feierabend, weil’s schon so spät war, und wollte dafür heute noch vor den anderen loslegen. Vielleicht hat sie deshalb alles stehen und liegen lassen«, sinnierte Marugg und trat neben seinen Freund.

»Und da hat sie mitten in einer Naht aufgehört? Nein, das glaube ich nicht. Etwas muss sie aus der Arbeit gerissen haben.« Caminada drückte vorsichtig das Fußpedal nieder – wie der Teufel ratterte die Nähmaschine los. »Die ist also nicht kaputt. Ich bin mir sicher, entweder hat der Täter das Licht ausgeschaltet, oder die Sicherungen waren durchgebrannt.«

»Wer weiß …« Marugg war bekannt dafür, dass er immer alle Möglichkeiten in Betracht zog, ganz gleich, wie abwegig sie im ersten Moment auch schienen. »Jetzt lass uns noch den Saal unter die Lupe nehmen. Einverstanden, Walter?«

Caminada nickte, nahm einen weiteren Zug von seiner Villiger Krummen, ehe er die dünne Zigarre mit dem gelben Kiel zwischen die Zähne klemmte und sich ans Werk machte.

Marugg fotografierte zunächst Anna Deflorins Arbeitsplatz und dann jede Ecke des Arbeitssaals, den Vorder- und Hintereingang und das Zwischenlager. Unterdessen schritt Caminada bedächtig umher, als suche er etwas. Das tat er immer an einem Tatort: Er musste die Atmosphäre erfühlen. Seiner Meinung nach schwebte das Grauen noch immer am Ort des Geschehens wie ein unsäglicher Duft oder eine schaurige Melodie, die erst allmählich verklang und noch Hinweise geben konnte.

»Walter, komm bitte her«, rief Marugg nach einer Dreiviertelstunde und riss Caminada aus schweren Gedanken über die Grausamkeit der Menschen. »Luag!« Der Leutnant zeigte auf einen Tisch, auf dem ein blutiger Handabdruck zu erkennen war. »Der Größe nach zu urteilen ist das eine Männerhand. Da muss sich jemand kurz mit der Linken abgestützt haben. Vielleicht hatte sich der Täter bei der Tat verletzt. Und bevor du fragst, der Abdruck auf dem Holz ist zu verschmiert, als dass ich Fingerabdrücke nehmen könnte.«

Caminada betrachtete wortlos den blutigen Abdruck, ehe er sagte: »Vielleicht finden wir davon noch mehr …«

Marugg nickte und gemeinsam machten sie sich auf die Suche, die sie nach einer halben Stunde ergebnislos abbrechen mussten. Am Ende standen sie wieder vor dem toten Fräulein.

»Schau, Walter, dort und auch hier sind feinste Blutspritzer zu erkennen. Ich bin sicher, der Angreifer muss in etwa da gestanden haben, wo ich jetzt stehe, und er muss in diese Richtung zugeschlagen haben.« Marugg trommelte nachdenklich mit Zeig- und Mittelfinger seiner rechten Hand auf seinen Lippen und murmelte etwas vor sich hin, bevor er wieder sein Notizbuch aufschlug. Dann rückte er seine neumodische schwarze Brille zurecht. »Die Mordwaffe war ein schwerer Gegenstand, auch das ist sicher. Vermutlich war sie auf der Stelle mausetot.«

»Doktor Bargätzi soll das arme Fräulein kschwindhaft abholen und im Kreuzspital untersuchen.« Während Caminada das sagte, schlug er sich plötzlich gegen die Stirn. »Peter, jetzt weiß ich es!« Er nickte mehrmals. »Das ist die Tochter vom Kohleschaufler Paul Deflorin, und der wurde, lass mich nachhirnen, vor ungefähr zehn Jahren auf dieselbe Art erschlagen. Zu Hause in seinem Hühnergehege hat man ihn gefunden. Damals hat übrigens seine Frau hier in der Fabrik gearbeitet, Annas Mutter.«

»Und da bist du dir ganz sicher?«

»Präzis, allerdings war das damals nicht mein Fall.«

»Und habt ihr den Täter dingfest machen können?«

Caminada schüttelte den Kopf. »Nein, äba nit. Der inzwischen längst pensionierte Bepi Spadin war mit der Untersuchung betraut. Es war mitten im Krieg, 1942 oder 1943. Ein ausgezeichneter Landjäger übrigens, der Bepi. Dem Alkohol zugetan, vielleicht etwas gar, aber ein schlauer Fuchs. Es gab damals keine Spuren und auch keine Zeugen, wenn ich mich richtig erinnere. Da Deflorins Tochter nun auf dieselbe Art erschlagen wurde, wirft das unweigerlich auch Fragen zum Mord an ihrem Vater auf.«

»Dann müssen wir nachforschen, ob die alte Akte irgendwo bei uns im Keller liegt, und rollen den Fall noch mal auf.«

»Erst fragen wir Fräulein Niedermaier. Die hat ein Gedächtnis wie zwei Elefanten.« Mit diesen Worten verließ Caminada den Saal, er brauchte dringend frische Luft.

Es war bereits kurz vor halb zehn, als der feiste Doktor Bargätzi mit seinem nigelnagelneuen Ford Taunus 12M Kombi die kopfsteingepflasterte Gasse hinauffuhr. Der graublaue Lack glänzte unverschämt teuer, als sich der Doktor aus dem Wagen kämpfte, schnaufend, wie eine der orangen Rangierdampfloks im Güterbahnhof.

»Grüaziwohl, dia Härra, wo ist denn das tote Fräulein?«, kam Bargätzi gewohnt zackig zur Sache und folgte, nachdem er den Hosenbund hochgezogen und den edlen Hut aufgesetzt hatte, dem Landjäger und dem Leutnant in die Fabrik.

Diesmal begleitete Cabalzar sie in den Arbeitssaal. Caminada fiel auf, dass der Fabrikant einen seltsamen Gang hatte, wie eine Ente watschelte er. Die vier Männer blieben im Halbkreis mit gesenkten Blicken vor dem Fräulein stehen, als starrten sie in ein offenes Grab, bevor Bargätzi sich hinkniete.

»Das ist eine rechte Schweinerei, aber die Sache scheint klar.« Bargätzi erhob sich und lief wieder hinaus. Im Gehen zündete er sich eine Dunhill an, die er einem vergoldeten Etui entnommen hatte. Er hielt Marugg das Etui hin, Caminada und Cabalzar rauchten bereits. »Ach, Sie sind ja so ein Nichtraucher.« Bargätzi rümpfte die Nase und zog verächtlich seine Hand zurück. Dann wandte er sich an Caminada: »Einer von deinen Leuten soll das starre Fräulein in den Leichensack stecken, damit mein Auto ja sauber bleibt.«

»Ja, hast du denn keine Decke im Kofferraum ausgelegt?«, wunderte sich Caminada. Da Cabalzar daneben stand, sagte er nichts dazu, dass Paul Deflorin vor zehn Jahren auf ganz ähnliche Weise wie dessen Tochter ums Leben gekommen war.

»Doch, aber der Wagen ist brandneu. Außerdem: Hätten wir in Chur mehr als zwei Krankenautos, von denen übrigens eines meistens selbst ›krank‹ ist, hätte ich eines für den Transport angefordert.«

»Bargätzi, und ich dachte immer, du hast beste Beziehungen zum Regierungsrat des Sanitätsdepartements …«, spöttelte Caminada.

»Ihr seid auch nicht besser dran, oder? Ich sage nur: Verkehrspolizei und der letzte Fasnachtsumzug. Da haben sich alle über euch lustig gemacht.«

»Und nicht zu Unrecht. Da gibt es endlich eine Verkehrspolizei, aber nur drei Stellen für hundertfünfzig Täler und kein einziges Fahrzeug. Deshalb kesselt der Chef, Sepp Brot, im Dienst in seinem eigenen Göppel durch die Gegend und muss obendrein noch ›Tatütatü‹ aus dem Fenster brüllen. Ja, und so war es eben auch beim Fasnachtsumzug.« Caminada zuckte mit den Schultern.

Doktor Bargätzi schüttelte lachend den Kopf. »Die St. Galler und erst recht die Zürcher sind uns zehntausend Kuhschwanzlängen voraus. Kein Wunder, dass wir bei denen im Unterland als Hinterwäldler und Kuhwürger gelten, wenn sogar ihr immer noch mit dem Velo oder dem Töffli unterwegs seid. Und Funk habt ihr ja auch noch immer nicht. Ist doch ein Unding, dass ihr auf die Radiomeldungen der anderen Polizeikorps angewiesen seid, wie ich bei einem Bier von eurem Kommandanten gehört habe.«

»Politik, Bargätzi, Politik, aber nächstes Jahr, zum 150-Jahr-Jubiläum des Landjägerkorps wird sich angeblich einiges ändern. Dann bekommen wir Funk und in ein paar Jahren auch zwei Autos und zwei Motorräder obendrein, eins für die Verkehrspolizei und eins für den Wachposten Chur, sagt Major Fässler zumindest. Apropos Funk. Wo ist denn der nächste Affenkasten, Herr Cabalzar?«

Der Angesprochene sah Caminada verwundert an.

Marugg lachte. »Er sucht einen Telefonapparat.«

»Kommen Sie mit in mein Büro.«

Das Kommando des Landjägerkorps war nur zehn Gehminuten entfernt. Es lag mitten in der Altstadt, im alten Karlihof. Die beiden telefonisch angeforderten Hilfspolizeimänner kamen schon bald zackig den Weg zur Tuchfabrik hochgelaufen. Wenige Minuten später legten die zwei Uniformierten die Leiche ordentlich verpackt in den Kombi. Bargätzi hatte sich von Cabalzar noch eine Plane geben lassen, damit sein kostbarer Wagen auch ja sauber blieb.

»Wohlan denn.« Der Doktor schloss vorsichtig die Heckklappe. »Ich mache sofort meinen Bericht, sobald ich das tote Fräulein untersucht habe. Viel mehr als der Schlag an den Pölli«, er zeigte auf seine Stirn, »wird da kaum gewesen sein. Aber der hat gereicht. Immerhin hat sie nicht gelitten.«

Caminada wirkte nachdenklich, während der Doktor sich zurück in seinen Kombi zwängte, den die Fabrikarbeiter mit großen Augen bestaunt hatten. Eine stinkende Abgaswolke verpuffte langsam, als Bargätzi vorsichtig auf der kopfsteingepflasterten Jochstrasse davonfuhr, das totenstarre Fräulein im Kofferraum.

Wenige Minuten später saßen die beiden Ermittler im Büro von Cabalzar an einem ausladenden Tisch aus Nussbaumholz. Daneben stand ein wuchtiger Schreibtisch, ebenfalls aus Nussbaum, hinter dem ein Wandteppich hing, der einen röhrenden Hirsch auf einer Lichtung zeigte, das Haupt majestätisch erhoben. Während die Sekretärin jedem Kaffee eingoss, schellte der klobige schwarze Telefonapparat, der auf dem Schreibtisch stand, grell.

»Ich darf?« Cabalzar wartete die Antwort nicht ab und stand auf. Er wandte den beiden Ermittlern den Rücken zu, während er der Person am anderen Ende der Leitung mitteilte, die Lieferung werde sich leider verzögern. Es sei ihm äußerst unangenehm, beteuerte er immer wieder. Während Cabalzar sprach, fiel Caminada ein übergroßer goldener Siegelring an dessen rechter Hand auf.

Nachdem der Fabrikant aufgelegt hatte, setzte er sich mit hochrotem Kopf wieder zu Caminada und Marugg und rührte hektisch in seiner Kaffeetasse.

»Sind Sie jetzt so weit, Herr Cabalzar? Was können Sie uns über das tote Fräulein sagen? Wir brauchen außerdem alle Angaben zur Person, Personalien und Adresse, um die Eltern informieren zu können.« Der Landjäger spielte den Ahnungslosen, obwohl er die Familiengeschichte kannte.

Der Fabrikant lehnte sich in seinem Ledersessel zurück. »Sie war eigentlich eine angenehme Arbeiterin, kam pünktlich zur Arbeit, war ordentlich und schnell, meistens zumindest, und mäßig geschwätzig. Sie wissen ja, wie Frauen sonst so sind, wenn sie gemeinsam in einem Raum hocken …«

»Hatte sie mit irgendjemandem Streit in letzter Zeit? Vielleicht mit einer der Arbeiterinnen – oder mit Ihnen?« Caminada nahm einen Schluck Kaffee, eine edle Mischung. Ganz anders als der günstige Malzkaffee, den sie zu Hause hatten, wobei auch der ihm schmeckte.

Cabalzar schüttelte seinen unförmigen Grind und kratzte sich am schwarzen Haarkranz. »Nein, nein, weder noch. Wie gesagt, sie war angenehm, zurückhaltend, wie schon ihre werte Mutter Gertrud, die ebenfalls viele Jahre bei uns war, schon als junges Fräulein bei meinem Vater selig.«

Es klopfte. Cabalzars Sekretärin Gisela Huber stand wieder in der Tür. »Brauchen Sie noch etwas?« Die etwa Vierzigjährige trug eine Nickelbrille, war lang und dünn wie eine Bohnenstange und hatte den Charme eines grauen Bundesordners.

»Tippen Sie mir sofort die Personalien von Anna Deflorin ab und bringen Sie sie mir dann her.« Cabalzar strich sich übers Doppelkinn und wandte sich wieder den beiden Ermittlern zu: »Also, mehr kann ich Ihnen nicht über das Fräulein und ihre Familie sagen. Wir alle hier sind wie vor den Kopf gestoßen.«

Ein unpassender Vergleich, dachte Marugg. Er hatte bemerkt, dass Cabalzar seine Kleidung argwöhnisch gemustert hatte. Wie ein Landjäger sah Marugg wahrlich nicht aus, das wusste er selbst. Eher wie ein höherer Angestellter in einer Bank. Allerdings trug er keine Krawatte. Vielleicht sah er deshalb eher wie einer dieser schicken Autoverkäufer in Zürich aus. Marugg richtete sich ein wenig auf.

»Herr Cabalzar, über die schlimme Geschichte mit dem Vater von Anna müssten Sie doch auch etwas wissen. Damals hat die Mutter noch hier gearbeitet, nicht wahr?«

»Ach, stimmt. Das muss der Schreck sein … Aber ihr von der Polizei solltet das doch am besten wissen. Annas Vater wurde erschlagen, bei sich zu Hause im Garten, glaube ich. Und da es schon damals um die Gesundheit von Annas Mutter nicht zum Besten stand, hat Anna, ihr einziges Kind, dann bald die Stelle ihrer Mutter hier in der Fabrik übernommen. Mehr konnten wir beim besten Willen nicht für die Familie tun.«