9,49 €

Mehr erfahren.

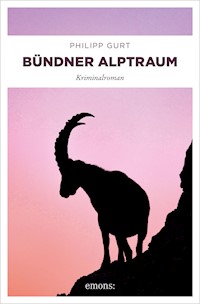

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Bündner Krimi

- Sprache: Deutsch

Ein spannungsgeladener Heimatkrimi inmitten der unerbittlichen Schönheit der Bündner Alpen. Spätsommer in den Alpen: Drei junge Berlinerinnen nehmen eine Auszeit und bewirtschaften eine Saison lang eine Alp in Graubünden. Jede von ihnen möchte Abstand gewinnen und trägt doch ihre ganz eigene Geschichte mit auf den Schamserberg. Als eine Schlechtwetterfront heraufzieht und sich dichter Nebel auf die abgeschiedene Landschaft senkt, stellen die drei Frauen fest, dass sie in der Einsamkeit nicht so allein sind, wie sie dachten ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 452

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Philipp Gurt wurde 1968 als siebtes von acht Kindern in eine Bergbauernfamilie in Graubünden geboren. Er wuchs in verschiedenen Kinderheimen auf. Früh begann er mit dem Schreiben. Etliche seiner Bücher wurden bisher veröffentlicht, darunter auch mehrere CH-Bestseller. 2017 erhielt er den Schweizer Autorenpreis. Er lebt in Chur im Kanton Graubünden. www.philipp-gurt.ch

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

Lust auf mehr? Laden Sie sich die «LChoice»-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.

© 2020 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: mauritius images/Sebastian Frölich

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Irène Kost, Biel/Bienne (CH)

eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-621-0

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmässig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Für dich, my love – du weisst schon …

Um den Einsamen schleichen Gespenster.

1

Die Weite der baumlosen Moorlandschaft der Alp Nurdagn lag verhüllt in dichte Nebelschwaden. In der Windstille hingen sie auch weiter oben fest, um die kronengleich erhabenen, schroff gezackten Felswände der über dreitausend Meter hohen Grauhörner, als stünde die Zeit still. Diffuses Licht füllte an diesem vorletzten Spätnachmittag im August die triefend nassen Alpweiden, in denen das Vieh dem Wetter trotzend gelassen weidete – dunkle, kantige Tierkörper, als wären es Findlinge, die sich hin und wieder unmerklich verrückten, standen in der Landschaft verteilt. Nur das unrhythmische Geläut der grossen und kleinen Schellen, wenn sie ihre schweren Grinder auf und ab bewegten, um schnaubend zu grasen, klang hell und dunkel mitsamt dem Rauschen der vielen vom Nebel verschluckten Bäche aus diesem hervor.

Bei dieser Wetterlage waren längst alle Himmelsrichtungen verloren gegangen, nur das Oben und Unten blieb. Sogar jene, die sich in diesen Bergen auskannten, als wäre es ihr Hosensack, und um die Gesetzmässigkeiten Bescheid wussten, die sich mit zunehmender Höhenlage veränderten, kamen an solchen Tagen schon mal vom Weg ab – auch dann, wenn sie sich an markanten Steinen, einem schiefen Zaunpfahl, einer kleinen Senke oder an einem der Bachläufe zu orientieren versuchten.

Gion Duschletta zwängte sich mühsam hinters Steuer seines alten weinroten Subaru Justy, der vor dem von der Sonne dunkel gegerbten Stalltor stand, dessen Holz durch die Nässe nun schwarz wirkte.

Nach dem zu ruppigen Anfahren, das ihm einen zünftigen Zwick im Kreuz bescherte, griff er nach der blauen Melkkappe auf seinem Kopf und richtete diese. Aus dem alten Kassettenradio ertönten die Bündner Spitzbueba mit einem lüpfigen Ländler.

Das auf eintausendfünfhundert Metern gelegene und nur noch zwanzig Seelen zählende Casti verliess er um kurz nach siebzehn Uhr. Bald verschluckte der Nebel die wenigen Häuser hinter ihm, die sich in der Nähe der Felswand einer Horde Schafe gleich scharten, als bedrohe ein Raubtier selbige.

Das einen Steinwurf oberhalb gelegene Kirchlein, das mittig auf dem schmalen, nasenähnlichen Felsvorsprung über dem Abgrund thronte und in dem er einst seine Brida geheiratet hatte, war seit seiner Kindheit nie mehr an einem Sonntag gefüllt gewesen – nicht mal an Beerdigungen. Die wenigen harthölzernen dunkelbraunen Bankreihen darin leerten sich von Jahr zu Jahr, als fiele hin und wieder einer der Kirchgänger nach einem der Gottesdienste ins nahe Tobel, dass ihn der Fundogn mit seinem kalten Wasser hinfortriss.

Während Duschletta auf der schmalen Alpstrasse und bei zunehmend schlechterer Sicht zur Alp Nurdagn hochfuhr, hörte er in Gedanken nochmals die Stimme von Bettina Stenlizer, einer der jungen deutschen Frauen, die sich zum Ziel gesetzt hatten, den Alpsommer als Sennerinnen hier oben zu verbringen. Er selbst war zu alt dafür, nicht nur, weil ihn das verreckte Kreuz seit Jahren plagte. Sein Sohn wie seine Tochter wohnten im Unterland und liessen sich nur noch zu den Festtagen und am Todestag ihrer Mutter hier oben blicken. Im letzteren Fall legten sie eine Handvoll Blumen auf das schmale Grab mit dem Holzkreuz und der kleinen weissen Madonna darunter. Zum Bergheuen waren sie früher regelmässig hochgefahren, bis er vor acht Jahren den Hof wegen Nachfolgermangels aufgeben musste, und das nach so vielen Generationen, die weiss Gott alles andere als rosige Zeiten durchgestanden hatten.

Was ihm neben der grossen Enttäuschung und den schönen Erinnerungen der Alpzeit geblieben war, das war die Alp selbst, doch gutes Personal zur Bewirtschaftung zu finden war fast so schwierig, wie für einen Fremden sich hier oben in diesem Nebelgrau zurechtzufinden.

Gion Duschletta ging auf die fünfundsiebzig zu, und seit er denken konnte, war er jeden Sommer auf der Alp gewesen, hatte dort oben seine ersten Schritte gemacht. Siebenundsechzig Sommer hatte er als Hirt oder später als Senn auf Nurdagn zugebracht, bis er vor wenigen Jahren den Platz räumen musste, um festzustellen, dass sich fast niemand darum riss, den Sommer dort oben mit Arbeit zu verbringen. Und diese Arbeit konnte man heute, wo nur noch Mutterkühe und Galtvieh aufgetrieben wurden, nicht vergleichen mit früher.

Trotzdem hatte er lange mit sich gehadert, die Alp diesen drei Berlinerinnen anvertrauen zu müssen, wenn auch nur probehalber für diesen einen Sommer. Als die jungen Frauen am Ende des Vorstellungstages in seiner Stube hockten und mit leuchtenden Augen und nicht immer in lupenreinem Hochdeutsch ihn von sich zu überzeugen versuchten, verstanden sie ihn nicht immer und er sich am Ende auch nicht, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. «In Herrgotts Namen halt», hatte er sich plötzlich sagen hören. Schlechter als der faule Vorarlberger Alois Gabernig, der sich im letzten Jahr bestimmt keinen Buckel vom Krampfen geholt hatte, konnten die drei zusammen auch nicht werden, beruhigte er sich in den Tagen nach seinem Entscheid, den er aus dem Mut der Verzweiflung ausgesprochen haben musste.

Als die drei deutschen Mädels vor drei Monaten der frühen Hitze wegen das Vieh bereits Anfang Juni auf die unteren Weiden getrieben hatten, hob dabei manch einer der Einheimischen misstrauisch die Augenbrauen. Dennoch halfen sie wacker beim Auftrieb mit, nicht aber ohne hin und wieder in ihrer rätoromanischen Muttersprache etwas darüber loszuwerden. «Ma, lein mirar co ei vegn.»

Nun ja, die Zeit würde es weisen, wie’s käme. Immerhin, wacker zu Fuss waren die drei und flott anzusehen gewiss auch, doch vor allem waren sie beseelt von ihrer Aufgabe, fand Duschletta, und das war sicherlich das Wesentliche.

Er selbst war in den ersten drei Wochen täglich am Berg gewesen, hatte ihnen alles gezeigt und zugeschafft, was sein alter Buckel noch hergab, dass ihm das verreckte Kreuz fast schlaflose Nächte bescherte, als nächtigte er auf einem spitzigen Stein. Zu seinem Erstaunen hatten die drei schnell gelernt, das Älplerleben Tag für Tag zu meistern, und das mehr als nur recht. Es waren tatsächlich kschaffigi Frauen, deren Wille ihren Weg ebnete, erkannte Duschletta jeden Tag mehr. Hingegen an das kschpässiga, freundliche hochdeutsche «Grüziwohl, Gion» musste er sich gewöhnen, ebenso daran, dass auf seiner Alp mit der kleinen Gastwirtschaft Berliner Dialekt geredet wurde, sodass so manchem deutschen Touristen bei der Begrüssung die Kinnlade herunterhing, der mit einheimischen Bündnern gerechnet hatte und in einer Mischung aus Schwyzerdütsch und Berliner Schnauze angesprochen wurde. «Grüziwohl. Wat darf’s denn sein, juter Mann? Röschti mit Bockwurst und ein Bierchen oder wat Süsses und Kaffee?»

Nun ja, hatte er sich sagen müssen, die Zeiten ändern sich halt laufend. Die Alpzeiten wie vor dreissig Jahren und davor würden nie wiederkommen. Das schmerzte ihn, dass er gar nicht lange nachhirnen mochte.

Seine Gedanken kehrten deshalb schnell wieder zu dem Anruf von vor einer Viertelstunde zurück, als sein altes schwarzes Haustelefon nicht aufhören wollte mit Schellen und ihn so vom Kanapee aufgescheucht hatte wie der lose Laden vor dem Fenster, der die letzte Nacht so heftig im Wind hin- und hergeschlagen hatte, dass er ihn schlaftrunken verankern musste.

Bettina war am Telefon gewesen, hatte zu seiner Verwunderung in Angst davon geredet, dass sie von einer Art Berggeist verfolgt worden sei und sich im dicken Nebel verirrt habe – sie glaubte, irgendwo im Gebiet von Vallatscha zu stecken. Fast wäre sie auf ihrer Flucht über eine der Felswände zu Tode gestürzt, sie brauche sofort seine Hilfe, hatte es angstvoll und etwas atemlos aus dem schweren Hörer getönt.

Duschletta war zwar besorgt gewesen, und das hatte einen triftigen Grund, doch nicht in Aufruhr geraten, denn er glaubte, eine andere Ursache zu erkennen, und alte Geister sollte man tunlichst ruhen lassen. Der Berg konnte bei solchem Wetter manchen Menschen gewiss Angst einjagen und die Phantasie anregen wie ein Kräuterschnaps einen trägen Magen. Sowieso erst recht jetzt, wo das grosse Zelt auf der einzig halbwegs ebenen Wiese neben dem Dorf stand, in dem der Theaterverein von Andeer dieses «Sännatuntschi» aufführte, dass es schwach Beseelte gruseln liess. Auch deshalb rief er nicht den Polizeiposten Thusis an. Er wollte zuerst mit Bettina reden, doch zuvor musste er sie finden, was nicht schwierig sein sollte. Sein Vater selig hatte es ihm vor Jahrzenten bereits beigebracht.

***

Eine Stunde zuvor

Bettina, die braunhaarige Berlinerin, hielt den Stecken in ihrer schwieligen Rechten, als wäre er ein Pilgerstab, während sie, in Jeanslatzhose und schweren Bergschuhen, den Weidezaun am östlichen Ende weiter abschritt, damit sie nicht nochmals das Vieh suchen musste, das sie tags zuvor einen ganzen Tag Arbeit gekostet hatte. Doch schlimmer war die Angst dabei gewesen, eines der Tiere abgestürzt zu finden, was zum Glück nicht der Fall gewesen war. Auf ihrem speckigen Älplerhut perlten silbrig glänzende Tröpfchen, ihre Wangen waren von der Anstrengung gerötet, eine gewisse Anspannung stand in ihren harten Gesichtszügen geschrieben, ihr Atem wölkte sich rhythmisch im Nebelgrau.

Sie beeilte sich, um mit dem Zäunen fertig zu werden, da dichterer Nebel aufzog. Bei jedem Schlag auf einen der Holzpfähle verschluckte die Umgebung das matte gleichmässige «Dock». Den schweren Schlägel, den sie dazu brauchte, erhob sie wöchentlich schwungvoller. Doch deswegen war die Vierundzwanzigjährige nicht auf dem Berg.

Schwerer als jede Arbeit wog das dunkle Joch, das seit Jahren auf ihren Schultern lastete. Egal, wohin sie ging und was sie tat – es war da. Meist vergass sie es zwar, doch latent fühlte sie es in jeder Körperzelle, in der die Botschaft mitsummte – Zelle für Zelle –, Abermilliarden, die sie als Ganzes takteten. Es war ein so furchtbares Geheimnis, dass sie sich nicht traute, jemandem davon zu erzählen. Hier oben schon gar nicht, denn dann würde sofort alles kaputtgehen. Und dennoch war sie nur deshalb auf dieser Alp, denn die Hoffnung stirbt zuletzt, erst recht, wenn das Licht am Ende des Tunnels, dem man entgegenläuft, sich als Zug entpuppt.

Besorgt blickte sie, bevor sie den letzten armdicken Zaunpfahl einschlug, auf den immer dichter werdenden Nebel, der, so schien es ihr, sie von allen Seiten zunehmend einschloss, als bestünde er aus einer Horde Geister, die sie lautlos einkreisten, um sie zu verwirren.

Seit sie zu denken vermochte, hatte die Mutter sie vor den Geistern dieser Welt gewarnt, vor allem dann, wenn die Sonne ihr heilendes Licht nicht auf einen entseelten Menschen fallen lassen konnte, und das galt für die grosse Mehrheit. Die Mutter hatte es ihr, als sie Kind war, so oft erzählt, während sie ihr aus dem bebilderten Buch vorlas, dass die Abbildungen dieser schattenhaften, nebulösen Geisterdarstellungen von damals nun lebensecht vor ihrem inneren Auge erschienen. Sie sah auch die Bilder der Erlösung, auf welche Mutter genauso viel Wert bei ihren Erzählungen gelegt hatte, doch erst nachdem sie ausführlich die Geisterwelt zum Leben erweckt hatte. Ein goldgelber Schein leuchtete über die Doppelseite, die ein Mädchen mit buntem Rock und blondem geflochtenen Haarkranz zeigte. Es kniete barfuss vor einem Baum. Sein Blick war in die Krone gerichtet, über der ein goldenes Dreieck thronte, aus dessen Mitte ein strahlendes Auge herniederblickte, als wäre es soeben aus dem Himmelblau erschienen – die Farben satt, als könnte die Darstellung im Dunkeln noch betrachtet werden.

Bettina schüttelte den Kopf, um die Vergangenheit loszuwerden, flüsterte leise ein Gebet, während sie den letzten der beiden dicken Drähte mit der Zange zurechtkluppte, den sie zuvor ordentlich gespannt hatte, so wie es der alte Bauer Duschletta ihr mehrmals geduldig gezeigt hatte. Noch immer ihre Lippen bewegend, steckte sie Hammer und Zange in die umgehängte Ledertasche und schulterte den Schlägel, als sie sich auf den Rückweg machte, der bei diesem Wetter mindestens eine Stunde dauern würde.

Sie war noch keine zehn Minuten gegangen, als die diffuse Angst sie weiter beschlich. Sie hätte diesem Gedanken zuvor keinen so grossen Freiraum gewähren dürfen, dass der Stachel nun derart anwuchs, schimpfte sie sich. Alle Dämonen einigte nämlich das eine: Sie zeigten sich mit Vorliebe dann, wenn ihr Wirt wehrlos schien oder unachtsam. Deshalb versuchte sie, ihre Aufmerksamkeit nach aussen zu lenken, doch ihre Augen fanden nichts, an dem sie sich hätte orientieren, gar festhalten können, und der Nebel wurde so dicht, dass er beinahe ihre Lunge reizte.

Sie wusste, Frauke und Hanna waren am heutigen Tag mit dem Jeep unten im Tal, machten den Grosseinkauf in Chur, damit die Tagesgäste, die bei schönem Wetter zuhauf auf ihre Alp wanderten, auf der steinernen Terrasse mit dem einmaligen Bergpanorama bewirtet werden konnten und so nötiges Geld einbrachten.

Bettina kramte das iPhone aus der Tasche, um ihren Standort festzustellen, so wie es die beiden ihr gezeigt hatten. Es kratzte an ihrem Stolz, doch die Notlage erforderte es. Sie wusste, hier oben war Empfang Glücksache, und so war es auch: Es funktionierte nur der Kompass, doch kein Ortungsdienst. Deshalb suchten ihre Augen nach den mittlerweile etwas vertrauten Merkmalen auf ihrem Weg. Vergebens. Die Sicht betrug nunmehr keine zehn Meter. Sie blieb orientierungslos eingeschlossen in der Landschaft und ging in die Richtung, von der sie annahm, dass Nurdagn in dieser lag.

Regen setzte ein. Kalter Spätsommerregen, der die Vorboten des Herbstes in sich trug. Bestimmt hinterlässt der auf den Zacken der Grauhörner eine weisse Haube, dachte Bettina, um ihrer Gedanken Herr zu werden, zog dabei den Jackenkragen enger und stierte vor sich hin.

Wo befand sie sich?

Jedes Rinnsal oder Bächlein, das gurgelnd durch die Weiden floss, schien auszusehen wie das zuvor und das nachfolgende.

Mit Gion war sie anfangs Sommer, bereits am zweiten Tag nach ihrer Ankunft, hier im dichten Nebel unterwegs gewesen, da lag noch Schnee. Sogar er, der diese Gegend seit Kindheitstagen kannte, als gehörte er wie die Felsen dazu, hatte sich um zweihundert Höhenmeter vertan, hatte sie mit Erstaunen festgestellt, als sie unterhalb der Alp Nurdagn herausgetreten waren und zu dieser hochsteigen mussten. Er aber hatte darüber nur gelacht und einen Stumpen angezündet. «Säb git’s halt, Maitli, miar sind jo in da Bärga.»

Nach einer halben Stunde glaubte sie, sie sei im Kreis gelaufen, was unmöglich war, denn jedes noch so kleine Gewässer floss von links nach rechts an ihr vorbei ins Tal. Ungeachtet dessen fiel ihr ein dicker verwitterter Zaunpfahl auf. Sie war sich sicher, hier war sie vor wenigen Minuten vorbeigegangen. Sie zwang sich weiterzugehen, Schritt um Schritt in die Nebelwand, als sie wenige Minuten später erschrocken aufschrie. Ein grosser Stein, einem Altar ähnlich, lag vor ihr: eine Lache Blut in dessen Mitte.

Irritiert blieb sie stehen und flüsterte angstvoll ein weiteres Gebet, während sie sich langsam um die eigene Achse drehte, als befürchtete sie, dass Hände aus der weissen Wand sie ergreifen wollten, um sie auf den Stein herniederzuzwingen. Mit zitternder Hand zog sie ihr Handy aus der Seitentasche ihrer Latzhose. Kein Empfang. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Plötzlich schien ihr der sonst so beruhigend auf sie wirkende Klang der Schellen weit fort zu sein.

Das Zeichen?

Stimmte es also doch, was ihre Mutter ihr prophezeit hatte?

Bettina hörte wenige Meter neben sich, wie ein Stein auf einen anderen schlug, was ihren Gedankengang abrupt durchbrach. Ihr Herz schlug noch schneller, ein Schwall heisser Angst fuhr ihr in die Glieder, lähmte ihre Beine. Ihr Blick versuchte das Grau wie Nadelstiche zu durchbohren, als erneut, diesmal hinter ihr, wieder ein Stein auf einen anderen schlug.

Sie riss sich drehend zurück, die Augen weit aufgerissen, als stünde sie in pechschwarzer Nacht und suchte nach einem Funken Licht. Mit zusammengepressten Lippen schüttelte sie den Kopf und zischte sich zu: «Hör auf! Diese Dämonen erweckst nur du zum Leben. Also sei still!»

Als sich ihre letzte Silbe Flüstern im leise rauschenden Regen aufgelöst hatte, nahm sie einen tiefen Atemzug kühler Bergluft, um sich zu beruhigen, als sich aus dem Nichts wahnhafte Umrisse einer dunklen Gestalt formten, die, wie aus der Türe einer anderen Welt kommend, auf den Altarstein vor ihr ins Blut trat. Eine seltsame Kreatur: ein Mann oder eine Frau aus Stroh und in Sennenkleidung, der oder die einen ledernen Schlapphut auf dem Kopf trug. Ein stechender Geruch lag plötzlich in der Luft, als Bettina in einer Mischung aus Panik und Fassungslosigkeit die Figur anstarrte, deren grüne Augen sie fixierten, als sei sie ein wildes Tier.

Ehe sie etwas sagen konnte oder zu einer Handlung fähig gewesen wäre, erhob die Gestalt die Linke gen Himmel, mit der sie ein langes Messer umklammerte. In diesem Moment stülpte sich Bettinas Vergangenheit ihr restlos über – sie liess wie gelähmt den schweren Schlägel fallen, dass er dumpf auf dem vollgesogenen Boden aufschlug, ihr Schrei blieb dabei lautlos im Halse stecken. Dann, als hätte jemand sie aus ihrer Starre befreit, begann sie zu flüchten, ihren Angreifer hörte sie dicht hinter sich. Sie glaubte dessen warmen, stinkenden Atem an ihrem Nacken zu fühlen, als dessen seltsam grelle Stimme den tauben Nebel wie die Farbe Gelb durchschnitt. Die Schreie und die unverständlichen Worte hallten aus allen Richtungen auf sie ein, als wären sie ein gedämpftes Echo, während Bettina weiter und zunehmend kopfloser davonstürmte. Dabei glitt sie auf dem nassen kurzen Gras immer wieder aus oder stolperte über einen der vielen Steine und schlitterte schmerzhaft zu Boden, raffte sich hoch, als sie sich in letzter Sekunde vor einer Felswand auffangen konnte. Um Haaresbreite wäre sie über die Kante gefallen. Fassungslos fiel nur ihr panischer Blick mit einigen faustgrossen Steinen in die Tiefe, während ihre Hände sich am bemoosten felsigen Untergrund festkrallten, dass ihre Knöchel weiss wurden. Der dicke Nebel verhüllte das Darunter, als ende ein Hinunterfallen in einer Wolkendecke.

Verkrampft kroch sie auf allen vieren vom Abgrund weg, unter ihren Füssen löste sich weiteres Geröll. Die seltsamen Schreie waren verstummt. Hinter einem Felsen verkroch sie sich, kauerte sich zusammen und verharrte wie ein zu Stein gewordener Fötus.

Wo die Gestalt jetzt war, wusste sie nicht. Sie hörte nur noch ihren eigenen stürmischen Atem, der kaum zu bändigen war, und das gehetzte Pochen ihres Herzschlages, welcher im Takt die Armee der Angst in ihr weiter aufmarschieren liess.

Als sie sich allen Widerständen zum Trotz etwas beruhigte, vernahm sie das leise Summen der Bäche, gemischt mit dem Regen, der Fäden gleich aus dem Grau über ihr fiel. Zitternd, mit blutig aufgeschürften Händen, zog sie ihr Handy aus der Hosentasche, das zum Glück heil geblieben war. Kein Empfang.

Fast hätte sie es aus Wut und Verzweiflung mit einem Schrei fortgeworfen. Sie musste sich zurückhalten – es war nicht ihres, es gehörte zur Alp, denn sie selbst hatte noch nie so ein Ding besessen.

Vorsichtig stolperte sie in gebührendem Abstand zur Felskante dem steinernen Band entlang, das sie zu erkennen glaubte. Falls sie sich tatsächlich im Gebiet von Vallatscha befand, würde sie so in Richtung Alp hochlaufen und zwangsläufig den einzigen Bach, den Fundogn, erreichen, dem sie dann nur weiter berghoch folgen müsste bis zur kleinen Brücke mittig der beiden Alphütten. Doch der schliefrige Boden liess sie immer wieder ausrutschen. Plötzlich fiel sie ins Grau eines langen abschüssigen Weidehangs, dass es sie mehrmals überschlug und ihr eine tiefe Platzwunde an der Stirn bescherte. Mit letzter Kraft fing sie sich auf und schaffte es irgendwie hinunter zum Fusse des dort ansteigenden Felsbandes.

Orientierungslose Minuten später fand sie endlich eine Stelle, an der das Handy ihr minimalen Empfang anzeigte. Sie atmete einige Male tief ein, bevor sie mit zitternden Händen die Nummer von Gion Duschletta wählte und ihn erst nach mehrmaligem Verbindungsabbruch und bangem Läuten endlich zu Hause erreichte.

***

Duschletta fuhr weiter zur Alp hoch. Diese Bettina, das hatte er aus ihrer Stimme gehört, hatte sich nicht gehen lassen, auch wenn ihre Angst geradezu fühlbar aus dem Hörer gekrochen war.

Er hatte nach dem kurzen, hektischen Gespräch aufgelegt und aus der Schublade der alten Kommode den Knochen genommen, nur widerwillig, wie immer, wenn er glaubte, ein Natel dabeihaben zu müssen. Und nun spähten seine alten, wässrig braunen Augen noch angestrengter in den diesigen Tag, um sein Fahrzeug auf der schmalen Strasse zu halten.

Kurz vor der Baumgrenze führte diese durch Wald. Die Nebelschwaden hatten sich in den Baumkronen der Lärchen und Tannen verfangen, als wären sie aus Watte. Der hellgrüne üppige Farn stand triefend am Wegrand. Aus dem moosigen Boden stach eine Gruppe leuchtend roter Fliegenpilze hervor, der dunkelbraune Waldboden schien schwer vom Regen. Fast nicht zu glauben, dachte er bei dem Anblick, dass die letzten Wochen derart heiss gewesen waren, dass die Hitzeperiode nicht hatte enden wollen und Wasser überall so knapp wurde wie seit Menschengedenken nicht. Bevor der Regen vor zwei Wochen endlich kam, waren die Weiden zundertrocken gewesen und gelblich verfärbt, als wüchse Stroh. Per Armeehelikopter wurde auf manche Alp das flüssige Gold fürs Vieh hochgeflogen, ja sogar Futter mit landwirtschaftlichen Gefährten hochgebracht – und nun das.

Er starrte weiter gebannt auf den Weg vor sich, denn man konnte sich nie sicher sein, ob nicht ein talwärts fahrendes Fahrzeug plötzlich aus dem Nichts auf einen zufuhr, als ginge eine unsichtbare Türe auf.

Bei Dumagns und Tgavugl tauchte schemenhaft nur die Handvoll Holzhäuser auf, die in direkter Nähe zur Bergstrasse im Hang standen. Die fahrzeugbreite Strasse schien ihm heute besonders schmal zu sein, als er die letzten Nadelbäume hinter sich liess, die in dieser Höhe nur noch vereinzelt den Weg säumten, der in langen Bahnen und wenigen Spitzkehren durch die baumlose Weite zur ersten Alp, der Curtginatsch, führte. An manchen Tagen, wenn der Sommerhimmel von weissen Schönwetterwolken durchzogen war und die Sonne in Lichtkegeln hindurch die Grösse der Landschaft in verschiedenartiges Licht eintauchte, kamen die Schönheit, die Erhabenheit des Naturparks Beverin besonders zum Vorschein und weckten bei ihm Heimatgefühle, vor allem solche, die er mit seiner Kindheit verband.

Auf über zweitausendzweihundert Metern tauchte endlich die höchstgelegene Kuhalp Graubündens auf – die Curtginatsch. Die Temperatur war bestimmt auf unter zehn Grad gefallen, spürte Duschletta, als er das Fahrerfenster etwas herunterkurbelte, da die Windschutzscheibe beschlagen war und die Frontscheibenlüftung schon seit über drei Jahren nicht mehr funktionierte. Langsam fuhr er auf dem von Pfützen durchsetzten Naturweg an der Hütte und den Nebengebäuden vorbei. Sie schienen verlassen.

In der trichterförmigen Senke zwischen den beiden Alphütten, die in Sichtweite nur einen halben Kilometer voneinander entfernt lagen, floss der Fundogn. Dick angeschwollen schoss er an diesem Spätnachmittag kraftvoll, sich schier überstürzend ins Tal, um sich dort in den Hinterrhein zu ergiessen. Duschletta überquerte die kleine, gedrungene Brücke aus Beton, die sich gegen den übermächtigen Berg stemmte.

In dem Moment, in dem er sein Auto auf dem verwaisten Kiesparkplatz abgestellt hatte – der grüne Jeep der Sennerinnen war fort, wie Bettina gesagt hatte –, klingelte sein Natel. Bettina war dran. «Gion. Nu mach ma hinne. Wo steckste? Ick hab keen Bock mehr, will mal schnell ’nen Abjang machen», bat sie, sodass Duschletta nicht alles verstand. Zudem war die Verbindung schlecht.

«Bettina, keine Sorge, ich bin jetzt auf der Alp. Ich habe das Nebelhorn dabei. Wart kurz und sag mir, ob du was hörst.»

Seiner Rückenschmerzen wegen stieg er umständlich aus seinem Subaru, lief einige Schritte zum Abhang hin, blähte seine Backen und stiess ins Horn, dass ein tiefer, langer Ton ertönte, als führe ein Schiff durchs bergige Nebelmeer.

«Ja, Gion, ick höre dich, aber es hört sich an, als klänge der janze Nebel.»

«Bettina, ich laufe jetzt Richtung Vallatscha runter, und je näher ich komme, desto besser wirst du mich orten. Und du läufst derweil bergwärts. Verstanden?»

Die teils abschüssige Alpweide war rutschig, Duschletta musste auf seine alten Knochen Obacht geben. Sein gutes Schuhwerk und die jahrzehntelange Erfahrung halfen ihm, sich sicher zu bewegen. Die Sicht betrug meist nur wenige Meter, kein Wunder, war die Grossstädterin in Angst, dachte er.

Regelmässig stiess er ins Horn und lotste Bettina so in seine Nähe, bis sie plötzlich vor ihm auftauchte. Die fleischige Platzwunde an ihrer Stirn liess sie im ersten Moment erschreckend verletzt aussehen. Das Blut hatte sich mit dem Regen im Gesicht bis zum Hals hinunter verteilt. Sie war wohl mehrmals gestürzt. Ein Stein schien ihr vom Herzen zu fallen, als Duschletta in seiner gewohnt ruhigen Art vor ihr stand.

«Au wacka, dit is ’n Ding, Gion. Da stiefelste durch de janze Botanik, und dank so einem Kuhhorn wirste jefunden», versuchte sie ihre Angst zu überspielen, doch ihre Augen konnten nicht verbergen, welche Gefühle ihr Innerstes beherrschten.

In der Küche der Alp wusch sich Bettina eine halbe Stunde später schmerzerfüllt ihr Gesicht am Schüttstein und zog sich in ihrer beengten Kammer trockene Sachen über, während Duschletta Kaffee kochte.

«Das muss ein Doktor ansehen. Ich nehm dich nach dem Kaffee mit ins Tal», entschied er in väterlichem Ton, als er die Wunde im Licht der Lampe über dem Küchentisch begutachtete, über den ein weiss-rot kariertes Plastiktischtuch gespannt war.

«Und wer melkt dann die Linda und die Bruna?» Sie deutete auf ihre Uhr. «Es ist an der Zeit. Und ausserdem, Gion, du weisst ja: Ich kann nicht zu einem Arzt, nicht wegen so was.»

Er goss Kaffee in die beiden Tassen, reichte ihr eine und warf zwei Würfelzucker in die seine. «Lass mich das mit dem Arzt regeln. Der ist froh um Alpkäse.»

«Bist du sicher? Und der stellt keine Fragen?»

Gion nickte. «Ich kenne ihn schon sehr lange. Das wird keine Probleme für dich geben. Ganz sicher nicht. Und die Kühe melke ich. Sind sie schon im Stall?»

«Danke, Gion. Ja, ich habe die beiden schon vor dem Zäunen von der kleinen umzäunten Weide hinter der Alp in den Stall geführt. Ich dachte noch, es könnte mit dem Wetter zeitlich eng werden heute.»

Er goss warme Milch aus dem Pfännlein vom Herd in ihre Tasse, sie rührte mit dem Teelöffel um, dass dieser hell am Rand aufschlug.

«Dann trink du in Ruhe deinen Kaffee und erhole dich etwas, ich melke die beiden», entschied er und goss kalte Milch aus einem Krug in seine Tasse. Nach wenigen Schlucken verschwand er, wegen der Kreuzschmerzen nach vorn gebeugt, aus der aus Stein erbauten Alphütte, über deren Türe der deutsche Name in dicken weissen Buchstaben stand: «NURDEIN».

***

Auf dem Weg hinunter ins Tal schwieg Bettina und blickte nachdenklich durch die dreckige, noch immer etwas beschlagene Windschutzscheibe in den verregneten Nachmittag. Die Bündner Spitzbueba ertönten – an diese Ländlermusik würde sie sich bestimmt ebenso wenig gewöhnen wie Gion daran, dass sie an den warmen Sommerabenden ihr Didgeridoo auf der Alp spielte anstelle des gewohnten Alphorns oder Schwyzerörgelis.

Sie fror, als frässe eine innere Kälte sie auf, dass Gion auf das auf dem Rücksitz liegende blaue Sännakuttali mit den Edelweiss-, Alpenrosen- und Enzianmotiven deutete. Zugleich schaltete er die Heizung höher. Warmer Geruch von trockenem Heu und Karrenschmiere zog aus dem unrund laufenden Lüfter.

Der Hausarzt in Andeer hatte die Wunde mit sieben Stichen schnell genäht und fachgerecht verbunden. Sie sei somit fast wieder wie neu, hatte er Bettina mit einem aufmunternden Lächeln gesagt, bevor die sich von der Liege erhob.

Kaum sassen sie wieder bei Duschletta im Subaru, versicherte sie sich bei ihm, dass keine Polizei eingeschaltet würde. Beim Vom-Berg-Runterfahren hatte sie ihm im Detail den Vorfall geschildert, doch er war wie immer die Ruhe selbst geblieben, fand sie.

Seine Antwort auf ihre Schilderung: «Bettina, deswegen kommt mit Sicherheit keine Hundestaffel auf den Berg – die Geschichte hört sich etwas gar verrückt an, was du nicht bestreiten kannst. Also mach dir keine Sorgen, es bleibt unter uns, sonst werden wir beide schnell zum Gespött.» Er hatte am Stumpen gezogen und das Fahrerfenster einen Spalt heruntergekurbelt. «Ich erzähl dir dazu noch was. Früher, in der Zeit, in der ich ein Bub gewesen bin, da hatte mir meine Nonna an langen Winterabenden so manch schaurig-schöne Geschichte erzählt. Von wilden Berggeistern und armen Seelen, die nie wieder das Tal gefunden hatten und bis zum heutigen Tag in den Nebelnächten umherirren müssen. Auch von den Irrlichtern, die in pechschwarzen Nächten die Verirrten über die Felswände zu locken versuchten, wusste sie zu berichten, dass, nachdem meine Mamma am Abend meine Kammer mit einem ‹Buna notg› verlassen hatte, ich aus Angst die Bettdecke bis übers Kinn zog.» Er lachte, dass seine vom Stumpenrauchen gelben Zähne sichtbar wurden. «Also, lass uns das Ganze vergessen, dann kommt auch keine Polizei auf den Berg, denn es hört sich doch sehr nach einem Sännatuntschi an. Bei Erwähnung dieser Alpsaga und in diesem Zusammenhang steht sonst schnell ein Nervendoktor vor der Alphütte.»

Letzteres Argument und dass sie mit den beiden anderen Berlinerinnen, die sich auf dem Rückweg von Chur befanden, wie sie ihr am Handy sagten, gemeinsam auf die Alp hochfahren konnte, beruhigte Bettina. Deshalb sass sie eine halbe Stunde später mit Frauke und Hanna im grünen Jeep – auf dem Weg hoch zur Alp Nurdagn.

Zu dritt sassen sie zwei Stunden später am grobhölzernen Küchentisch. Bettina wollte das Gericht aus der Heimat, das aus Eisbein – einer vorgepökelten gekochten Schweinshaxe – mit Sauerkraut und Erbspüree bestand, heute nicht recht schmecken, dabei hatten sich die drei seit Tagen auf das Abendessen gefreut. Und sie war auffallend still.

Draussen wehte der Regen in Windböen an die Hütte und jagte die Nebelschleier um die schroffen Berggipfel. Das Licht über dem Tisch flackerte mehrmals gegen zweiundzwanzig Uhr, dass die blonde Frauke eine Kerze anzündete, damit sie nicht wieder im Stockdunkeln erst nach einem Handy und dann nach den Zündhölzern suchen mussten.

Bettina sass die Angst noch immer in allen Knochen, ihr Kopf schmerzte, dass sie eine Brausetablette in ein Glas Wasser fallen liess und zusah, wie sich diese tanzend darin auflöste, so wie es der Schmerz danach gefälligst auch tun sollte, hoffte sie dabei.

Ihre beiden Freundinnen, die sich im Gegensatz zu Bettina schon lange kannten, versuchten ihr mit mässigem Erfolg Zuspruch zu schenken.

Kennengelernt hatte Bettina die beiden in Berlin-Mitte – im «House of Small Wonder», einem Szenelokal. Darin hatte sie einen Aushang entdeckt mit dem bezeichnenden Titel «Berliner Berge». Eine Hanna und eine Frauke waren die Verfasserinnen gewesen, wie sie erfuhr. Die beiden suchten noch eine dritte Frau im Bunde, um gemeinsam eine Alp irgendwo in den Bergen einen Sommer lang zu bewirtschaften. Das schien ihr mehr als nur ein Riesenzufall zu sein. Nach zwei Treffen glaubten alle, die Chemie stimme, um über diese Wochen gemeinsam auszukommen. Es lag aber in der Natur der Sache, dass Bettina von Beginn weg nicht ehrlich zu den beiden sein konnte, die wären ansonsten niemals mitgekommen – zumindest glaubte sie dies zu wissen und schwieg bis heute und würde es auch weiter tun müssen. Doch sie hatte die Geister am Berg geweckt; schneller und furchterregender, als ihr lieb gewesen war, zeigten sie sich nun.

Bettina verbarg an dem Abend ihre dunklen Gefühle, so gut es ging. Ihre Gedanken drehten sich aber weiter, und es machte ihr Angst. Sie waren zwar zu dritt hier oben, aber nicht mehr allein. Sie waren gekommen und würden von allein nicht wieder gehen.

Frauke und Hanna versuchten ihrerseits, sie zu beruhigen mit Sprüchen, dass drei Berlinerinnen gewiss mit jeder Strohpuppe fertigwerden würden, dafür gebe es ja Feuer oder den schweren Schürhaken vom gusseisernen Herd, der schon viele Jahre auf dem Buckel habe und bestimmt etwas Bewegung brauche. «Ick zieh der de Hammelbeene lang, oder es gibt wat uff’n Deez.» Frauke deutete einen Schlag an.

Verhaltenes Lachen folgte. Bettina glaubte aus deren Blicken zu erkennen, dass sie das Ganze nicht wirklich einordnen konnten, sogar eine Spur von Lächerlichkeit schwang mit, was sie verstehen konnte, denn die beiden wussten nicht, was sie wusste.

Viel später als gewohnt, erst gegen Mitternacht, kroch Bettina erschöpft in ihrer Kammer unter die Decke. Der heisse Kräutertee hatte weder Ruhe noch Ordnung in ihr Innerstes gebracht. Ein Blick aus dem Fenster verriet ihr, dass der Sturm noch immer durchs Hochtal jagte. Nur der Regen hatte etwas nachgelassen, der Dachkännel gurgelte leiser.

Einen Schlüssel für die einfache Holztüre ihrer Kammer gab es nicht, darum schob sie die kleine Kommode an die Türe – deren Geräusch beim Verschieben würde sie mit Sicherheit aufschrecken. Heimlich, ohne dass es Frauke und Hanna wissen sollten, hatte sie zuvor die Axt unter dem Vordach des Stalls geholt. Dabei bekam sie den Eindruck nicht los, als würden aus der Dunkelheit Augen auf die Hütte gerichtet – Augen, die in der Finsternis sehen und abwarten konnten.

2

Das Zelt auf der Wiese neben Casti hatte sich am Abend gegen einundzwanzig Uhr nur bis zur Hälfte gefüllt, als das Stück «Sännatuntschi reloaded» seine Premiere feierte. Da es schon wieder regnete, konnte die Aussenbühne mit der Bergkulisse im Hintergrund nicht bespielt werden. Der Licht- und Tonmann der kleinen Theatertruppe hatte das Zelt innen so verwandelt, dass das Publikum in der hereinsickernden Dämmerung stimmungsvoll ins Stück gezogen wurde.

Das Sännatuntschi personifizierte im ersten Teil eine Femme fatale im pinken Anzug, mit schwarzer Krawatte und nach hinten gegeltem Kurzhaarschnitt. Metaphorisch zog sie den Anlegern an der Börse die Haut vom Leib, nachdem sie alle Nachteile einer Frau im Beruf hatte durchlaufen müssen und nicht weiter als sexuelles Objekt angesehen werden wollte, dabei wuchs ihre Oberweite grotesk an. Aus einer Metamorphose ging das klassische Sännatuntschi hervor – eine Strohpuppe mit einer auf den Rücken gebundenen Matratze. Ein Sinnbild dafür, dass sie jederzeit den Sennen sexuell zur Verfügung zu stehen hatte, die sie aus Langweile an den langen Abenden in der Alphütte erschaffen hatten.

«Die Geister, die ich rief …», ertönte eine verzerrte Stimme mit Nachhall zeitlich versetzt aus jedem Lautsprecher.

Zusehends wandelte sich die Strohpuppe zu einer nymphomanen Bedrohung und sog ihre Wirte aus wie eine Fledermaus ein Schwein im Stall, während es schläft. Noch bevor zum Ende hin die beiden Figuren sich vereinten und die Haut des einen Sennen wie einen Kokon über sich aufspannen konnten, um sich darunter in eine Art höheres antisexuelles Wesen zu verwandeln, stürzte eine durchnässte, von Dreck übersäte Frau ins Zelt. Sie stolperte über den roten Teppich des Mittelganges und brach zwischen den Zuschauerreihen zusammen.

Erst dachten die Gäste, es handle sich um einen gar gelungenen Teil des Stückes, zumal die Frau schrie, bevor sie nach Atem ringend zu Boden ging: «Een Mörderwesen ist auf dem Berg – ick globe, die Frauke ist mausetot.»

Erst als auf der Bühne die beiden Sännatuntschis, die noch mitten im Vereinigungsprozess steckten, der Frau zu Hilfe eilten, da sonst niemand Anstalten dazu machte, und vor ihr niederknieten, begriffen die Anwesenden die Tragik des Moments. Gerede brandete los, Hände wurden verwundert vor aufgerissene Münder gehalten, und eine Frau rief, ob ein Arzt unter den Gästen sei.

Das Stück war abrupt zu Ende, die Zuschauer verliessen im rötlichen Zwielicht das Zelt, während bei der Kantonspolizei Graubünden ein Notruf einging.

Von Thusis kommend, jagten ein Rettungs- und ein Streifenwagen durch die Nacht und trafen fünfundzwanzig Minuten später fast gleichzeitig ein. Die Blaulichter warfen ihre grell blinkenden Schweife über die Szenerie hinweg, dass die Pfützen verzerrt spiegelten – der Regen war stärker geworden.

Die achtundzwanzigjährige Hanna war völlig erschöpft und wies zahlreiche Verletzungen auf. Jemand hatte eine Decke um sie gelegt. Zitternd sass sie mit angezogenen Beinen auf dem Bretterboden des Zeltes, als die Rettungssanitäterinnen vor ihr hinknieten und den Notfallkoffer öffneten.

Nach der Erstversorgung und der Entwarnung, dass sie sich keine schweren Verletzungen zugezogen hatte und ihr Kreislauf stabil sei, wurde sie von Kantonspolizist Aldo Casutt befragt, der sie mehrmals darum bitten musste, auf Hochdeutsch zu antworten.

«Wat soll ick sagen? Die Frauke und ick hatten wie jeden Abend die beiden Kühe jemolken und sassen danach beim Abendessen, als etwas aussen an die Hütte schlug und seltsam kreischende Geräusche von sich gab», brachte sie hektisch heraus.

«Nur langsam. Sie sind hier in Sicherheit. Ich weiss, Sie sind aufgeregt. Wo haben Sie die Kühe gemolken?» Casutt versuchte ihr mit seiner tiefen, warmen Stimme etwas Halt zu geben.

«Auf Nurdagn. Der Alp da oben.» Sie erzählte bruchstückhaft, was Bettina am Vortag widerfahren war, und fuhr fort: «Wegen dem Geräusch schauten wir deshalb gemeinsam draussen nach, als aus der Dunkelheit heraus diese Gestalt auf uns loskam.» Sie strich ihre klitschnassen blonden Haare aus dem Gesicht. «Schreiend vor Angst versuchten wir, zurück in die Hütte zu flüchten, doch wie durch Zauberei stand dieses Sännatuntschi plötzlich in der Stube, ehe wir einen Gegenstand zu fassen kriegten, um uns zu wehren. Wir rannten panisch nach draussen, und da war es auch wieder.» In Hannas Augen stand Ratlosigkeit. «Wie war das möglich? So schnell kann niemand sein.»

Casutt reichte ihr ein Taschentuch, damit sie sich schnäuzen konnte, und liess ihr Zeit, um sich zu sammeln.

«Wir flüchteten Richtung Stall, und auch da stand es bereits, als hätte es seelenruhig nur auf uns gewartet – immer das lange Messer in der erhobenen Hand. Also rannten wir blindlings in die Nacht, ohne richtige Schuhe oder Jacke, geschweige denn ein Telefon, und das bei diesem Nebel.» Sie senkte den Kopf und atmete angespannt aus, als täte ihr der Brustkorb weh. «Dabei verloren wir uns aus den Augen.» Sie begann zu schluchzen, dass eine der Sanitäterinnen ihr die Hand auf die Schulter legte und Casutt neben ihr in die Knie ging.

Hanna brauchte mehrere Minuten, ehe sie mit Unterbrechungen weiterreden konnte. «Erst hörte ich Frauke noch irgendwo aus dem Pechschwarz der Nacht in der Nähe laut atmen, dann meinen Namen in grosser Angst rufen … Ich rief zurück, wohl im Wissen, dass der Verfolger mich so orten konnte. Doch anscheinend klebte die seltsame Gestalt ihr so dicht auf den Fersen, denn Frauke schrie auf, als hätte die Gestalt sie soeben erwischt …» Hanna brauchte erneut Zeit, um sich zu sammeln. «Ich blieb stehen, stierte und horchte ins Schwarz. Rief so laut nach ihr, dass ich selbst fast erschrak. Noch einmal rief sie meinen Namen. Nicht mehr so laut, als fehle ihr die Kraft oder der Atem dazu, dann folgte der Schrei, der … der noch immer in meinen …» Sie hielt sich mit den flachen Händen die Ohren zu.

Casutt, dem die Zweifel an diesem seltsamen Verfolger ins Gesicht geschrieben standen, liess ihr Zeit, bevor er nachhakte. «Was für ein Schrei? Was, glauben Sie, ist da passiert?»

Hanna blieb wortlos sitzen, die Hände offen neben sich gelegt, als brauchte sie diese nicht mehr oder sei im Begriff, eine Yogaübung zu beginnen. «Der Schrei … während sie die Felswand runterfiel, gefolgt vom dumpfen Aufschlagen ihres Körpers. Das ist passiert», murmelte sie, den Blick dabei ins Leere gerichtet.

Casutt, der grauhaarige Beamte, der eine angenehme Ruhe, gemischt mit Autorität, ausstrahlte, nickte. «Tut mir sehr leid, das muss furchtbar für Sie gewesen sein.»

«Wissen Sie, die Nacht war schwarz wie Pech. Ich konnte nicht mal meine Füsse sehen. Der Nebel und der Regen hatten jedes Licht verschluckt – was hätte ich tun sollen? Es fühlt sich an, als hätte ich sie im Stich gelassen.»

«Machen Sie sich bitte keine Vorwürfe. Das war eine schlimme Ausnahmesituation», versuchte Casutt sie weiter zu beruhigen, und nun legte er ihr väterlich seine Hand auf die Schulter.

«Hätten wir uns beim Fliehen doch nur an den Händen gehalten, wir hätten uns nicht verloren. Doch alles ging so schnell und …» Sie hielt den Kopf plötzlich schief, während sie weiter zu Boden starrte.

«Im Nachhinein ist es immer einfacher, anders zu handeln.» Casutt schaltete sein Funkgerät leiser, da mehrere Meldungen hintereinander eingingen, welche sein Dienstkollege, der im Hintergrund neben dem Zelt stand, beantwortete. «Und Sie haben es hierhin geschafft, um Alarm zu schlagen. Das ist sehr wichtig.»

«Was hätte ich denn sonst tun sollen, als weiterzurennen? Der Schrei dauerte zu lange, da wird jede Hilfe zu spät kommen, das weiss ich. Deshalb lief ich in völliger Dunkelheit talwärts, ohne eine Ahnung zu haben, wo ich überhaupt war. Als der Nebel sich endlich lichtete und nur noch der Regen blieb, sah ich das rot schimmernde Zelt neben Casti und schleppte mich mit letzter Kraft hierher.»

«Das haben Sie richtig gemacht. Gibt es sonst noch was Wichtiges, das wir wissen müssten?» Casutt hatte derweil in sein Notizbuch geschrieben.

«Nein, die Bettina ist immerhin in Sicherheit.»

«Das ist die, welche gestern flüchten musste?» Casutt blätterte die kleinen Seiten raschelnd zweimal zurück und fand den Namen. «Ja, richtig, hier habe ich’s notiert: Bettina Stenlizer.»

Hanna nickte, ihren Blick noch immer abgewendet. «Bettina hatte eine schlechte Nacht durchstanden, ich meine, wer kann’s ihr schon verdenken? Jetzt, wo ich weiss, von was sie gejagt worden ist, verstehe ich ihr Verhalten von gestern erst so richtig. Sie wollte deswegen heute im Tal übernachten und hat den Berg bereits am Morgen verlassen. Der Gion Duschletta hatte ihr eine Bleibe zum Schlafen vermittelt. Soviel ich weiss, damit sie sich einige Tage vom Schrecken erholen kann. Nun ja, es kam anders», fügte sie sarkastisch an. «Wir hätten ihr gestern Abend besser Glauben schenken und die Alp gemeinsam verlassen sollen, bis klar ist, was dort oben geschieht.»

Casutt erhob sich und bedankte sich für diese erste und, wie er betonte, so wichtige Aussage und ging zu seinem Kollegen.

Die Sanitäterinnen bestanden darauf, Hanna ins Spital Thusis zu bringen, um die Verletzungen zu verarzten und für einen genaueren Check.

Während der Krankenwagen mit Hanna langsam die Bergstrasse talwärts fuhr – die Lichter der kleinen Orte schimmerten verschwommen weit unterhalb –, fuhr Casutt mit seinem Kollegen den Berg hoch. Per Funk hatte die Einsatzzentrale in Chur die Bergrettung aufgeboten, um die vermisste Frauke Lohmeyer zu finden. Einen Rettungshelikopter mit Wärmebildkamera und Nachtsichtgerät hatten sie ebenfalls angefordert. Wer konnte schon wissen, wie es wirklich um sie stand? Womöglich lebte sie doch noch.

Vor dem dunkelrot erleuchteten Zelt hatten sich trotz des Regens Grüppchen mit je einer Handvoll Leute gebildet, die unter dem Vordach und im Partyzelt weiter über den Vorfall redeten, nachdem der Krankenwagen und die Streife abgezogen waren. Obwohl die heisse Gerstensuppe und die Tabletts mit den noblen Häppchen für den anschliessenden Apéro bestimmt gewesen waren, wurde das Essen jetzt an die wenigen Herumstehenden verteilt. Einige griffen so herzhaft zu, als sprächen sie beim Kauen über die Dramatik eines verlorenen Fussball-WM-Spiels in der Verlängerung. Nur den beiden Schauspielerinnen und dem deutschen Regisseur Helmut Loher schien der Appetit vergangen zu sein. Loher, den man zweifelsohne für einen ganz in Schwarz gekleideten Dorfpfarrer hätte halten können, hätte nicht seine dicke grellgrüne Hornbrille den künstlerischen Ausdruck seiner Körperlichkeit materialisiert, schien völlig abwesend zu sein.

Einzig ein freischaffender Journalist, der wie ein aufgescheuchter Gockel herumflatterte und alle um eine Kopflänge überragte, war der Presseeinladung zur Premiere gefolgt. Überall hinterliess der Dürre mit seinen zuvor noch weissen Sneakers seine übergrossen Schuhabdrücke im pflotschigen Boden. Er berichtete für den «Schamser Boten» – ein Gratislokalblatt, das alle zwei Wochen in überschaubarer Auflage erschien. Aufdringlich hatte er Fotos geschossen, als das Drama am Berg für die flüchtende Hanna im Zelt ein vorläufiges Ende nahm, als witterte er die Story seines Lebens.

Die Polizeipatrouille mit Casutt am Steuer erreichte Nurdagn. Der nasse Kies auf dem Vorplatz knirschte unter den Rädern, als der Polizeiwagen zum Stehen kam. Gespenstisch lag die Hütte verlassen da – die Türe stand offen, ein mattgelber Schein fiel auf den Vorplatz, und in den Pfützen bildeten die Regentropfen kleine Kreise. Aus dem nahen Stall ertönte das tiefe Muhen einer Kuh, als würde diese die Polizisten rufen. Casutt und sein Kollege meldeten ihren Standort per Funk an die Zentrale, dann schalteten sie das Blaulicht ein, das die Umgebung in blinkende blau-schwarze Schatten warf, und stiegen aus.

Sie richteten je mit der linken Hand die grellen Lichtkegel auf die Umgebung und die drei unterschiedlich grossen Gebäude aus – in den rechten hielten sie die Dienstwaffen im Anschlag und begannen mit der Durchsuchung. Um nicht zu viele Spuren zu verfälschen, taten sie dies vorsichtig, bewegten sich möglichst nah an einer Wand entlang und fassten die Türfallen nur mit Handschuhen an.

Die Alphütte war leer, der noch gedeckte Küchentisch sah aus, als wäre er mitten im Abendessen verlassen worden – so wie Hanna es berichtet hatte.

Seltsam mutete es die beiden Beamten an, als sie mit Taschenlampen und den Waffen im Anschlag den Kuhstall betraten und dabei von beiden Kühen verwundert angestarrt wurden. Das Schnauben und der Geruch der beiden warmen Tierkörper erfüllten die Luft im sonst leeren Stall. Niemand war in diesem zu finden, auch nicht im Dachstock, in dem ein wenig Heu und Strohballen gelagert wurden. Vor den Gebäuden suchten sie anschliessend mit einem Nachtsichtgerät die Umgebung ab. Nur weit oben in den Alpwiesen des Hochmoors leuchtete hell das Vieh auf. Von einem Menschen weit und breit keine Spur.

Mehr konnten die beiden in diesem Moment nicht tun. Sie stiegen deshalb wieder in den Wagen, um den Lagebericht per Funk an die Einsatzzentrale durchzugeben, als sich hinter der Alphütte eine Gestalt im blauen Blinklicht kurz abzeichnete, doch beim nächsten Lichtwurf wie ausgeknipst verschwunden war.

Sofort stiegen die beiden Beamten aus, nicht ohne der Zentrale kurz durchgegeben zu haben, dass sie die Verfolgung einer verdächtigen Person aufnehmen würden.

In geringem seitlichem Abstand zueinander, um sich gegenseitig Schutz zu bieten, liefen sie ins Dunkel, dorthin, wo die Gestalt verschwunden war. Ihre Lichtkegel schweiften hin und her und in die Ferne, als sie eine Gestalt einfingen, die in Windeseile den Berghang Richtung Felsband hochlief.

«Halt, Polizei!», brüllte Casutt durch die Nacht, in der das Blaulicht noch immer seine Kreise warf, während die beiden Taschenlampen die Alpweiden vor ihnen in künstliches Licht tauchten, dass die Geländekonturen flache Schatten warfen.

Die dunkle Gestalt rannte weiter, als hätte sie nichts gehört, die beiden Polizisten hinterher. Casutt entschloss sich, einen Warnschuss abzugeben, womöglich schüchterte dies den Flüchtenden ein, der nächste Schuss könnte ja treffen. Die Gestalt rannte unbeirrt die Weide bergwärts, und das mit einer unglaublichen Kraft und Schnelligkeit. Der Abstand vergrösserte sich zusehends. Es hatte keinen Zweck, und im Zwielicht einen Schuss auf die Beine abzufeuern wäre zu riskant – sie brachen die Verfolgung keuchend ab, gingen zur Alp zurück, Casutt erstattete Rapport.

Keine fünf Minuten später vernahmen sie aus der Ferne das leise Klopfen der Rotoren des von der Einsatzzentrale angeforderten Rettungshelikopters, das stetig anschwoll.

Ein sechsköpfiges Team der Bergrettung mit einem Suchhund war in der Zwischenzeit bei Casti angekommen und wartete auf seinen Einsatzbefehl. Sobald die Wärmebildauswertung des Suchhubschraubers die Position der Vermissten mitgeteilt hatte, würden sie sich unverzüglich ins Zielgebiet aufmachen, vermeldete die Zentrale.

In Schleifen flog der Helikopter das Hochtal ab – vor allem den Felsbändern entlang. Im Cockpit waren helle Flecken auf dem Monitor der Wärmebildkamera zu erkennen – die zerstreute Herde Kühe mit ihren Kälbern und dem Galtvieh. Nach wenigen Flugminuten sichtete die Crew überraschend schnell einen etwas weniger hellen Punkt, der sich bewegungslos am Fusse einer Felswand befand, und informierte per Funk die Einsatzleitung. In Anbetracht des Wetters und der Nähe zur Felswand war ein Näherherangehen mit dem Hubschrauber nicht ratsam und eine Bergung per Langseil trotz Windstille nicht möglich, deshalb schwenkten sie nach der Positionsdurchgabe ab.

Die Bergretter machten sich auf den Weg. Angeführt von einem erfahrenen Alpinisten aus der Region, fuhren sie mit drei Quads so weit als möglich die Bergstrasse hoch und erreichten nach einem knapp einstündigen Fussmarsch das entsprechende Felsband. Ohne den Suchhund einsetzen zu müssen, fanden sie auf Anhieb die Gesuchte.

Im Lichtkegel ihrer starken Stirnlampen stiessen sie auf die Leiche von Frauke Lohmeyer. Sie lag seltsam verdreht neben einem grossen Stein im mageren Weideland. Der wieder stärker werdende Regen prasselte im Widerschein der grellen Lampen der Toten auf ihr käsebleiches Gesicht, auf dem ihr klitschnasses blondes Haar in Strähnen klebte. Nicht ein Tropfen Blut war zu erkennen, doch ihr Anblick liess keinen Zweifel an ihrem Tod aufkommen. Der Notarzt, der sich ebenfalls mit im Team befand, stellte diesen fest.

Wie von der Einsatzleitung angeordnet, wurde auf die Forensik der Kantonspolizei Graubünden gewartet, wenngleich bei diesem Regen beim Fundort nicht allzu viel an verwertbaren Spuren zu erwarten war. Bis diese eintraf, wurde eine wetterfeste Plastikplane über die Tote gelegt und mit Heringen im Boden verankert. Die Bergretter zogen sich anschliessend einige Meter unter einen Felsvorsprung zurück, der etwas Schutz bot.

Der Anruf der Einsatzzentrale erreichte die Rechtsmedizinerin Dr. Kaspezky auf ihrem Piketthandy der Kantonspolizei um dreiundzwanzig Uhr null drei, während sie zu Hause im schwarzen Ledersessel sass und Chopin hörte und dabei eine ihrer drei Katzen auf dem Schoss streichelte. Liebevoll hob sie Milou von sich weg, um aufzustehen.

Kaspezky traf zweieinhalb Stunden später, gegen halb zwei Uhr, ein. In strömendem Regen und dichten Nebelschwaden erschien sie im Schlepptau eines Bergführers und mit einem ihrer Mitarbeiter der Forensik, der einen voll bepackten Rucksack trug und ob des nächtlichen Einsatzes alles andere als erfreut war.

«Die Nacht ist schwarz wie in einem Kuhbauch bei Leermond», sagte Kaspezky, während das Minimalequipment aufgestellt wurde, um den Fundort zu erfassen.

Kaspezky, die nicht viele Worte brauchte und kaum Mimik zeigte, ging sachlich und strategisch vor. Die beiden zusammensteckbaren LED-Strahler warfen blendendes Licht auf die Leiche, dass der Fundort gespenstisch grell in der Nacht erstrahlte. Ein grosser schwarzer Schirm wurde aufgespannt, unter dem sie die Situation fotografisch festhielt.

Mit weissen Handschuhen untersuchte sie die Leiche, beschirmt von ihrem Mitarbeiter, und sprach mechanisch in ein Diktafon, bevor sie mit einer Spritze mehrere Röhrchen Blut aus dem leblosen Körper zog, die danach beschriftet in einer Kühlbox verschwanden. Mit einer starken Taschenlampe suchte sie anschliessend die nahe Umgebung ab. Das kaltnasse Wetter schien ihr unter der wetterfesten Mammutjacke, aus deren hochgezogener Kapuze nur ihr bleiches, maskenhaftes Gesicht mit der spitzen Nase herauslugte, nichts anhaben zu können.

Der Regen summte, vereinzelt war eine der Kuhschellen zu hören, als hätte sich deren Klang in der Unwirklichkeit dieser Nacht verirrt. Sonst war es still, während Kaspezky, die fast akzentfrei Hochdeutsch sprach, abseits stehen blieb, als könnte sie in diesem Moment das Tal bei Sonnenschein überblicken.

Aus dem leisen Summen des Regens war plötzlich ein lautes Prasseln geworden, das von dem schwarzen Leichensack, in dem nun die Tote lag, verstärkt wurde.

Mehr konnte Kaspezky in Anbetracht des Fundorts, des Wetters und der Uhrzeit nicht tun. Sie ordnete den Abzug an. So gesehen hätte man sie gar nicht aufbieten müssen, fand sie. Die auf den Meter genaue GPS-Position hatte sie per Satellitenempfänger erfasst, den Fundort mit Markierungsband quadratisch abgesperrt, um sich bei Tageslicht ein genaueres Bild machen zu können, falls überhaupt nötig.

Wegen des Nebels konnte der Helikopter die Leiche auch nicht hundert Meter weiter von der Felswand entfernt bergen, wie die Crew dies vom Stützpunkt aus der Einsatzzentrale mitteilte. Deshalb brachte die Bergrettung die Tote mittels einer speziellen einrädrigen Trage zum nächstgelegenen Alpweg, dahin, wo ein Fahrzeug die Leiche ins Tal transportierte und dort an den von Kaspezky angeforderten Leichenwagen übergab, der das Opfer in die forensische Abteilung des Kantonsspitals nach Chur überführte.

Gion Duschletta war noch vor Mitternacht nach Nurdagn hochgefahren, nachdem er durch die Polizei zu Hause telefonisch alarmiert worden war, und überbrachte den angeforderten Zweitschlüssel, dass die Beamten die Türe zur Hütte verschliessen konnten, damit das Spurenbild nicht verfälscht wurde. Wo der eigentliche Schlüssel hingekommen war, wusste auch er nicht.

Als er auf der Alp ankam, waren die uniformierten Beamten soeben dabei, das rot-weisse Band mit der Beschriftung «Polizei-Absperrung» um die Alphütte, den Stall und das Nebengebäude zu spannen. Fassungslos, als stecke er in einem Traum fest, sah er seine Alp eingetaucht in das blinkende Blaulicht.

Trotz des Dramas, das sich mitten in der Nacht abspielte, kamen ihm sofort die beiden Kühe in den Sinn. Er informierte Casutt, dass diese gewöhnlich um halb sechs gemolken wurden und er deshalb dann in den Stall müsse. Nach Funkkontakt mit der Einsatzzentrale teilte Casutt ihm mit, dass er frühestens um halb sieben Uhr in den Stall könne, da die Spurensicherung und jemand von der Alpinpolizei ab sechs Uhr auf Platz seien und als Erstes den Stall sichern würden. Früher gehe dies nicht, und die Kühe müssten sich an diesem Morgen ausnahmsweise gedulden.

Wenn es nicht anders gehe, akzeptierte Duschletta achselzuckend und setzte sich, nach einem letzten Blick auf seine Alp, wieder in sein Auto.

In Gedanken versunken, als sässe er in einem Alptraum fest, fuhr er talwärts, vorbei an der in Dunkelheit gehüllten Alp Curtginatsch. Leise klangen die Bündner Spitzbueba aus dem alten Kassettengerät. Es war das zweite Mal in seinem Leben, dass er diese Musik nicht hören mochte. Er schaltete das Gerät aus. Eine seltsame Unruhe erfasste ihn.

Der Regen peitschte in Schüben auf die Windschutzscheibe, als schüttete ein erzürnter Berggeist diesen kübelweise auf ihn hernieder, als ihn vor Tgavugl plötzlich die reflektierenden Augen eines Hirsches mitten auf dem schmalen Weg anstarrten, dass er heftig aufs Bremspedal treten musste. Erstarrt blickte das stattliche Tier ihn an. Duschletta konnte seinen Blick nicht von dem Geschöpf abwenden, das zwischen den Scheibenwischerintervallen vor ihm verharrte, denn vor ihm stand ein weisser Hirsch! Die Legenden über dieses Tier kannte er seit Kindheitstagen, doch niemals hätte er es für möglich gehalten, selbst eines zu sehen – das seine Mutter das «Einhorn der Berge» genannt hatte. Gebannt versuchte er, den weissen Hirsch zwischen den Scheibenwischintervallen zu erfassen, das Unglaubliche fest in seine Sinne einfliessen zu lassen. Fast dünkte es ihn, als läge in dessen majestätischem Blick das Wissen um das himmeltraurige Verbrechen, die menschliche Schande am Berg, die jedem Tier doch fremd war. Gleichzeitig nahm der Anblick des Tieres ihm seine Kraft und den Lebensmut, bevor es mit einem kräftigen Satz während eines Wischs der Scheibenwischer entschwunden war, dass die Scheinwerfer nur noch einen hellen Korridor über den verwaisten, gespenstisch anmutenden Weg warfen.

Von der Begegnung seltsam berührt, starrte er in die gelblichen Lichtkegel vor ihm – sah den Regen darin glitzernd aufleuchten, die Scheibenwischer schoben mechanisch aufsurrend weiter das Wasser schwallweise zur Seite. Neue Tropfen klatschten auf, verflossen wie die zuvor, als schmolzen sie auf der Scheibe.

Während er weiter talwärts fuhr und den Anblick des weissen Hirsches noch immer vor seinem inneren Auge sah, überkamen ihn Schauer, als wäre er krank. Die Legende besagte nämlich, dass nur derjenige, welcher reinen Herzens war, unbeschadet dessen Anblick überstehen würde.

In Casti angekommen, nicht ein einziges Licht schimmerte aus dem Tal hoch zum kleinen Dorf, machte er sich auf den kurzen Weg zum Kirchlein hinauf.

Die dicke Eingangstüre war wie immer unverschlossen. Gebeugt trat er ein, als wäre der Rahmen zu niedrig. Die schwere Holztüre wurde vom Türspanner ins Schloss gezogen, dass das Einschnappen erschreckend laut die bedächtige Stille im Innern durchbrach. Der unterschwellig muffige Geruch von alten Singbüchern und Weihrauch umgab ihn. Neben dem Altar brannten dunkelrot einige der batteriebetriebenen Totenlichtlein. Seine nassen Schuhe hinterliessen Abdrücke. Mit zitternden Händen, als fröre er, nahm er aus dem hölzernen Gestell eine Kerze, bekreuzigte sich und zündete sie mit seinem Feuerzeug an.