Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

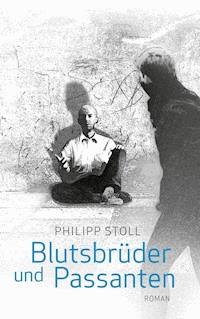

Vom Ende des zweiten Weltkriegs bis in die Gegenwart reicht diese wechselvolle Geschichte der beiden Blutsbrüder Harri und Max, die ihren Bund fürs Leben im Münchener Stadtteil Sendling schließen und ihn auf dem Dach eines Hochhauses in Sao Paulo zerbrechen. Ein dramatischer Bericht über Freundschaft, Gerechtigkeit, Verrat, Selbsttäuschung und die persönliche Aufgabe im Leben. Die spannenden Geschehnisse werden von Harri erzählt, der von Montag bis Sonntag auf der Straße sitzt, jeden Tag an einem anderen Platz, der ihm eine besondere Perspektive auf die Stadt München und ihre Bewohner erlaubt. Er erzählt die merkwürdige Geschichte seines Lebens. So berichtet er von der Blutsbrüderschaft mit dem hochbegabten Max, der sich zwar beim Quartettspielen die Reihenfolge der Karten merken kann, aber abseits steht, wenn andere sich Witze erzählen. Von seiner Liebe zu Stella und deren Verzweiflung, weil sie nicht schwanger wird. Von seinem Erfolg als Geschäftsmann und warum er diesen Erfolg an den Nagel hängt. Schließlich erzählt er vom tragischen und absurden Ende der Blutsbrüderschaft, an dem er nicht ohne Schuld ist. Doch anstatt mit dem Schicksal zu hadern und sich als Gescheiterten zu betrachten, lebt er seine Idee, den Kreislauf von Geben und Nehmen anzukurbeln.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 337

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Von Montag bis Sonntag sitzt Harri auf der Straße, jeden Tag an einem anderen Platz, der ihm eine besondere Perspektive auf die Stadt München und ihre Bewohner erlaubt. Er erzählt die merkwürdige Geschichte seines Lebens. So berichtet er von der Blutsbrüderschaft mit dem hochbegabten Max, der sich zwar beim Quartettspielen die Reihenfolge der Karten merken kann, aber abseits steht, wenn andere sich Witze erzählen. Von seiner Liebe zu Stella und deren Verzweiflung, weil sie nicht schwanger wird. Von seinem Erfolg als Geschäftsmann und warum er diesen Erfolg an den Nagel hängt. Schließlich erzählt er vom tragischen und absurden Ende der Blutsbrüderschaft, an dem er nicht ohne Schuld ist. Doch anstatt mit dem Schicksal zu hadern und sich als Gescheiterten zu betrachten, lebt er seine Idee, den Kreislauf von Geben und Nehmen anzukurbeln.

Philipp Stoll wurde 1960 in München geboren, wo er auch aufwuchs und heute als Richter tätig ist. Im Jahr 2015 erschien von ihm die Kurzgeschichte »Mantra« in der Literaturzeitschrift Am Erker, Nr. 70.

Ich liebte es auch – dieses Geständnis will freilich nicht so leicht über die Lippen –, ich liebte es, Almosen zu geben. Ein höchst christlich gesinnter Freund gab einmal zu, dass man als erstes Unbehagen empfindet, wenn man einen Bettler auf sein Haus zukommen sieht. Nun, mit mir war es noch schlimmer bestellt: Ich frohlockte.

Albert Camus

Inhalt

Montag. Hauptbahnhof.

Dienstag. Odeonsplatz.

Mittwoch. Viktualienmarkt.

Donnerstag. Ludwigsbrücke.

Freitag. An der Kreppe.

Samstag. Königsplatz.

Sonntag. Chinesischer Turm.

Montag. Hauptbahnhof.

Guten Morgen, mein Herr!

Es freut mich, dass Sie den weiten Weg hierher gefunden haben. Wie ist das Wetter auf der anderen Seite des Atlantiks? Sehr schön, auch wir haben heute Glück: Die Sonne wärmt Gehwege und Hauswände, das erleichtert die Arbeit. Wenn Sie einverstanden sind, fangen wir sofort an. Müde? Ja, der Jetlag, wie unangenehm! Mein Bericht wird Sie hoffentlich wachhalten.

Setzen wir uns! Doch, doch, hier. Etwas unbequem, meinen Sie? Aber was haben Sie erwartet? Sie sind zum ersten Mal in dieser Stadt? Ich werde versuchen, Sie neben unserer Aufgabe, die wir zu erledigen haben, im Lauf der Woche in die Eigenarten dieser Welt einzuweihen, in ihre Witze und Geheimnisse, ihre Größe und ihre Winzigkeit.

Da ich mich wieder so reden höre – bitte wundern Sie sich nicht über meine Ausdrucksweise. Wie Sie sehen, bin ich nicht mehr der Jüngste. Und wenn ich eines verabscheue, dann jene bruchstückhafte, gehetzte Rede, die man heute allerorten hört. Als ob man auf der Flucht wäre.

Ich verstehe, dass Sie unseren Treffpunkt merkwürdig finden. Dieser Platz ist nicht der schönste, aber da wir das Stadtgebiet nach Wochentagen aufgeteilt haben, was ich Ihnen später erklären werde, bin ich montags immer hier anzutreffen. Im Übrigen hat so ein Bahnhofsvorplatz zu Wochenbeginn durchaus seine Reize. Man erlebt, wie die Menschen unterwegs sind, ganz allgemein gesagt. Sehen Sie nur, wie sie ihre Wohnungen verlassen und ausschwärmen, wie sie Straßen und Büros in Besitz nehmen, viele von ihnen hoffnungsfroh, diese Woche werde endlich die Wende in ihrem Leben bringen, andere hingegen mit der Ergebenheit in das unabänderliche Schicksal, die chronisch Kranken eigen ist.

Jetzt am Morgen treffen diejenigen ein, die außerhalb schlafen und hier nur arbeiten. Hunderttausende sind es, die sich auf Autobahnen, in Zügen, auf Fahrradwegen hierher bewegen. Die Stadt ist ein atmender Moloch. Morgens zieht er die Menschen aus dem Umland wie Staub in seine Mitte, saugt an ihrer Lebenskraft, bis sie erschöpft sind, und spuckt sie dann abends wieder aus. Ein und aus, ein und aus, im immer gleichen Rhythmus. Da gehen die Tage und Jahre rasch dahin, der Moloch wächst und gedeiht, ohne dass irgendjemand sagen könnte wozu.

Ja, ich rutsche ein Stück hinüber, dann haben Sie mehr Platz.

Um sieben Uhr fährt der Regionalzug aus dem Oberland ein. Die Fahrgäste, die eineinhalb Stunden lang träge dasitzend die Moränenlandschaft an sich vorbeirauschen ließen, sind froh, den Lauf ihres Lebens nun wieder selber bestimmen zu können. Frohgemut schreiten sie aus, überqueren zielstrebig den Vorplatz und verschwinden routiniert in einer der angrenzenden Straßen. An ihren Schuhsohlen kleben noch die Halme bunter Wiesen, in ihren Jacken hängt der Geruch frisch geodelter Felder. Sie bringen ihre eigene Sprache mit, die Idiome des Vorberglandes, langgedehnte und breite Umlaute, deren reiner Klang nur noch von Almbauern beherrscht wird. Wenn der Zug heute pünktlich ist … Ja sehen Sie, dort strömen sie aus dem Seiteneingang, die Neuankömmlinge.

Der Bericht? Haben Sie noch ein wenig Geduld! Ich brauche zu Beginn der Woche eine gewisse Anlaufzeit. Wie eine Dampflokomotive auf dem Abstellgleis, deren Gelenke und Kolben erst geölt, deren Schrauben wieder angezogen werden müssen, so sind auch meine Erinnerungen in die richtige Startposition zu bringen. Aber ich verspreche Ihnen: Einmal in Fahrt gekommen, werde ich Sie in höchst interessante Gefilde führen, und am Ende werden Sie verstehen, was ich hier tue und warum.

Man könnte meinen, unser Geschäft laufe zu Wochenbeginn besonders schlecht, weil alle darauf bedacht sind, möglichst rasch und unbehelligt an ihre Arbeitsstätten zu gelangen. Die Erfahrung lehrt jedoch das Gegenteil. Es scheint, die Menschheit gewinne übers Wochenende Abstand vom alltäglichen Dahinwursteln. Als ob man während der freien Tage ein Stück weit zu sich selbst finde. Am Montag betritt man dann mit ganz anderen Ideen und Geschichten erfüllt die Straße und spürt: Sollte es einen Neuanfang geben, dann wäre jetzt der geeignete Zeitpunkt. Aus dieser Stimmung heraus sind manche freigebiger als etwa am Freitag. Sie werden es selbst erleben, Freitag ist unser schwerster Tag.

Ich gebe Ihnen Recht und rutsche noch ein Stück zur Seite. Jemandem im Weg zu sitzen, ist besonders ungeschickt. Lehnen Sie sich ruhig an den Verteilerkasten.

Welch herrlicher Ort! Autos, Fußgänger, Straßenbahnen, dazwischen mutige Fahrradfahrer, unter uns die diversen Untergrundbahnen und hinter uns die Abfahrt in die Tiefgarage. Dort drüben vor dem großen Kaufhaus stehen ab neun Uhr bunte Doppeldeckerbusse. Darin können sich die Touristen in ein oder zwei Stunden an den Sehenswürdigkeiten der Stadt vorüberfahren lassen, ohne sich die Schuhe schmutzig machen zu müssen – haha, das war natürlich ein Scherz. Die Stadt ist übrigens ziemlich sauber. Zweifellos gibt es viele, die Dreck am Stecken haben, doch tragen sie ihn dezent mit sich herum.

Aber nichts liegt mir ferner, als Sie auf eine falsche Fährte zu locken. Ich liebe diese Stadt! Sie ist meine Heimat. Ihre Straßen ernähren mich.

Sehen Sie unter den Arkaden den Prackel? Nein, ich meine den Kerl links neben dem Dönerladen. Wir nennen ihn Schorsch. Er war bis vor zwei Jahren ein sogenannter Baulöwe. Mir hat er einmal in einer ruhigen Stunde erzählt, er habe in seinem Leben über hunderttausend Wohnungen und auch einen Flughafen gebaut. Im Gegensatz zu Stella, die glaubt, ich sei nicht mehr am Leben – der das aber auch völlig egal ist, weil sie mich verflucht, ob ich nun tot oder lebendig bin –, sucht seine Frau ihn seit Jahren verzweifelt. Können Sie sich vorstellen, so, wie er jetzt dasitzt, glattrasiert und mit geschorenem Schädel, dass er früher eine üppige Haartracht und einen Vollbart trug? Er gehört auch zu unserer Bewegung. Seien Sie froh, dass wir nicht mit ihm Platz tauschen müssen. Er hat die absonderliche Begabung, sich die unangenehmsten Plätze auszusuchen. Dort geschieht es nämlich regelmäßig, dass ein Besucher der Varietés in der Schillerstraße spät nachts, nach Verlassen des Lokals, den Drang verspürt, seine Blase zu entleeren. Während in seinem alkoholisierten Kopf die halbnackte Tänzerin lasziv lächelt, führt ihn sein Instinkt zu dem Bogengang. Sie können sich vorstellen, wie verwirrend es ist, dort zu sitzen: zwischen dem verlockenden Geruch des brutzelnden Hammelfleischs am Spieß auf der einen Seite und getrocknetem Urin auf der anderen Seite.

Die Schillerstraße führt in ein besonderes Quartier. An den Hauswänden lehnen lange Holzgestelle, die von Obst und Gemüse überquellen, dort gibt es herrliche Leckereien zu kaufen, Baklava, Kichererbsenpaste, frischer Koriander, Harissapulver. Gerade mittags kann man in den Restaurants gut und günstig essen, ein Glas Tee gibt es gratis zur Mahlzeit dazu. Wenn mein Beruf es zulässt, dann schlendere ich dort herum und genieße es, die Gespräche der Passanten nicht zu verstehen. Nach vielleicht zweihundert Schritten rechts in die Landwehrstraße einbiegen, am Straßenende die Kirche St. Paul, unwirklich, unwahrscheinlich, viel unwahrscheinlicher als die Gebetsräume der Moscheevereine in den Hinterhöfen zu beiden Seiten der Straße. In einem kleinen Lokal, in dem ich öfters mein Abendessen einnehme, setzte sich vor einiger Zeit ein mir unbekannter Mann an meinen Tisch. Er hatte mich wohl schon öfters dort beobachtet.

»Wie geht’s?«, fragte er.

»Gut«, sagte ich zögernd.

»Arkadasch«, sagte er.

Freund. Ich blieb misstrauisch.

»Ich kenne dich«, behauptete er. Und sah mir mit unverschämter Ehrlichkeit in die Augen. »Weißt du«, fuhr er fort, »ich bin 1971 aus der Türkei hierher gekommen. Dort habe ich in Yusufeli gelebt, einem schönen, kleinen Ort am Fuß hoher Berge. Meine Familie hatte ein Haus mit großem Kürbisgarten und vielen Ziegen. Aber es gab keine Arbeit. Gut, habe ich gesagt, wenn es hier keine Arbeit gibt, gehe ich dorthin, wo es Arbeit gibt. Als ich hier ankam, waren schon viele Landsleute da. Ich habe mit zwei Kollegen in dieser Straße gewohnt, wir haben uns eine Zweizimmerwohnung geteilt.«

Ich wartete auf das Ende der Geschichte, er aber schwieg beharrlich. Schließlich fragte ich, was er am meisten vermisst habe.

»Meine Familie, unser Tal, die Ziegen«, antwortete er ohne Zögern. »Mit meiner Mutter telefonierte ich einmal in der Woche. Nach einiger Zeit kaufte ich mir einen Ziegenbock.«

»Einen Ziegenbock?«

»Ein Tier mit Charakter.«

»Aber dafür hattest du doch in der kleinen Wohnung gar keinen Platz.«

»Ich habe ihn ins Schlafzimmer gestellt.«

»Ins Schlafzimmer?« Ich fand das unglaublich.

»Ja«, sagte er unbekümmert.

»Aber der Gestank …«

»Ach, daran hat er sich gewöhnt.«

Noch während ich lachte, wurde mir klar, dass er die Geschichte mit dem Ziegenbock erfunden hatte. Mich beschlich der Gedanke, er wolle mich zum Lachen bringen, weil er vermutete, mich dann wiederzuerkennen. Gewiss, es ist eine Marotte von mir, die Menschen hinterhältiger Absichten zu verdächtigen. Warten Sie bis Sonntagabend, dann werden Sie mich verstehen.

Wenn man übrigens dieser Richtung folgt, kommt man nach einigen Kilometern nach Sendling, einem jener zweiundzwanzig Dörfer, auf deren Flur sich die Stadt ausgebreitet hat. Meine Eltern wohnten zur Miete im dritten Stock eines Hauses der Berufsgenossenschaft Süd in Untersendling. Ein kleinbürgerliches Viertel, fest in der Hand katholischer Bajuwaren. Über die Ärmlichkeit, in der man lebte, sprach niemand. Umso beharrlicher wurden die Eingangsstufen der Häuser täglich gereinigt, und in den Wohnungen herrschte penible Ordnung.

Nein, den Krieg habe ich nicht mehr miterlebt, das heißt, ich habe ihn miterlebt, aber kann mich nicht daran erinnern. Während mein Vater irgendwo an der immer näher rückenden Ostfront bei minus zwanzig Grad und halb abgefrorenen Zehen verzweifelt versuchte, sein Gegenüber mit einer Kugel zu treffen, um nicht selbst getroffen zu werden, lag meine Mutter in einem Kreißsaal rechts der Isar, beinahe betäubt von dem beißenden Geruch des Desinfektionsmittels, mit dem die Schwester mehrmals täglich alle Oberflächen abwischte, um wenigstens in diesem überschaubaren Bereich für Reinheit zu sorgen. Die Narkosemittel waren kriegsbedingt ausgegangen. Ein Kaiserschnitt wäre daher kaum möglich gewesen, was man der Gebärenden verschwieg, erst recht, als ihr schmales Becken den Arzt zu einem Stirnrunzeln veranlasste. Zwischen den Presswehen starrte sie auf die hohen Fenster, die man sorgfältig mit grauem Papier abgeklebt hatte, damit des Nachts von draußen kein Quäntchen Licht zu sehen war – in dem Irrglauben, es würde bei einem Luftangriff noch irgendjemand danach unterscheiden, ob ein Ziel ein lohnenswertes sei. Sie wusste nicht, ob sie den Mann, den sie liebte und dessen Kind sie gerade in die Welt hinausschrie, jemals wiedersehen würde.

Ich stelle mir das Geräusch vor, wenn sich der Verband amerikanischer Propellerflugzeuge wie ein riesiger Schwarm schwarzer Vögel in der Dunkelheit von Westen näherte, bedrohlich anschwellend, bis die vorderste Reihe über der Stadt schwere Sprengbomben abwarf, die zuerst langsam, dann mit unverrückbar gleicher Geschwindigkeit in schräger Linie der Erdoberfläche entgegenfielen, so dass kurz darauf, während sich die Flieger in östlicher Richtung entfernten, in rascher Folge die Detonationen einen Straßenzug nach dem anderen erreichten. Die Druckwellen waren gerade abgeklungen, da durchschlugen die von den nachfolgenden Flugzeugen ausgeklinkten Brandbomben die Hausdächer, und nur Minuten später leckten monströse Flammen in den Nachthimmel hinein. Wer nicht schon unter Trümmern begraben lag oder erstickt war im Feuersturm, kam nach Stunden aus dem Keller, die schlimmsten Befürchtungen waren Wirklichkeit geworden, man stand vor einem noch rauchenden Haus, von dessen drittem Stock, wo sich die Fenster der eigenen Wohnung befunden hatten, jetzt schwarze Löcher herabstarrten. Die bisherige Welt war untergegangen. Heil Hitler!

Nebenbei bemerkt: Militärisch betrachtet war der Angriff völlig wertlos, denn wenige Monate vor Kriegsende konnte jeder den Untergang des Dritten Reiches absehen.

In diese Nacht des siebten Januar 1945 wurde ich hineingeboren, das erste und einzige Kind der Frau, die meine Mutter war. Eine Zangengeburt. Ich verdanke mein Leben der geschickten Handhabung des Werkzeugs durch den Arzt, und ermuntert durch diese Erfahrung habe ich den Menschen von Geburt an vertraut. Allerdings erlitt mein Schädel bei dieser Schiebe-, Drück- und Zerrprozedur starke Verformungen, was meine Mutter indes nicht hinderte, mich Harald zu nennen. Ein Held sollte ich werden, so ein Wahnsinn, sollte die Menschen aus der gottlosen Dunkelheit führen.

Harald Korn, genannt Harri. Tatsächlich fällt es mir leichter, von ihm zu sprechen als von mir.

Als ob das Leben ein Zeichen des Trotzes setzen wollte, war Harri ein sonniges Kind, dessen größtes Bedürfnis bald darin bestand, seine Mutter, die niemanden hatte außer ihm, zum Lachen zu bringen. Sein Vater war vermutlich an der Ostfront gefallen, jedenfalls musste man dies annehmen, nachdem Monat für Monat ohne eine Nachricht verstrichen war.

Die Mutter verbrachte die Wartezeit zuerst damit, jeden Tag Trümmer auf einen von der provisorischen Stadtverwaltung zur Verfügung gestellten Schubkarren zu laden und damit zum Haltepunkt des Trümmerexpresses zu fahren, einer Schmalspurbahn, die den Schutt aus der Stadt brachte. Später wurde alles aufgehäuft zu den Bergen, aus denen man die Olympia-Landschaft modellierte. Sie kennen die Anlage aus Bildern? Ja, fahren Sie einmal hinaus, es sind nur ein paar Stationen mit der U-Bahn. Steigen Sie hinten aus, und nehmen Sie den leicht geschwungenen Fußweg Richtung Olympiaturm. Links glänzt die BMW-Welt, auch bei trübem Wetter, rechts sehen Sie die Terrassen des olympischen Dorfes, wo 1972 die israelischen Sportler entführt wurden. Ah, Sie erinnern sich! Halten Sie sich aber nicht zu lange auf, die Erinnerung verdirbt leicht die Laune. Nach wenigen Minuten erreichen Sie die Anlage mit dem künstlichen See und den großartigen Zeltkonstruktionen der Stadien. Es heißt, das Ensemble setze das Maß für Eleganz und Leichtigkeit, also für Eigenschaften, die nicht unbedingt als typisch deutsch gelten. Und wenn Sie schon einmal dort sind: Vergessen Sie nicht, der ost-westlichen Friedenskirche auf der anderen Seite einen Besuch abzustatten. Väterchen Timofei, der am Ende des Krieges mit der zurückweichenden Wehrmacht aus dem Kaukasus hierher gespült wurde, hat sie mit eigenen Händen erbaut.

Sobald er gehen konnte, erforschte Harri mit seinem Freund Max die bizarre Trümmerlandschaft Sendlings. Zwischen den auf Schuttberge und Krater starrenden Ruinen fanden die Kinder eine große Lichtung, die sie zum Spielfeld erklärten, zur Insel. Von einem früheren Innenhof war nur der geteerte, an manchen Stellen aufgesprungene Boden übriggeblieben. Die eine Längsseite wurde von einer breiten, zum Innenhof fensterlosen Holzbaracke begrenzt, in der tonnenschwere Papierrollen lagerten. An den Stirnseiten des Platzes befanden sich Rückwände von Garagen. Die andere Längsseite säumte ein Haufen von Ziegeln und Bruchstücken von Dachsparren und Waschbecken, die einmal zu einem mehrstöckigen Wohnhaus gehört hatten. Dort traf man sich jeden Tag nach der Schule, zwei Dutzend Kinder, genannt die Inselbande. Jeder ging ganz selbstverständlich davon aus, einer von ihnen habe das auf einem schmalen, brombeerüberwucherten Weg an der Seite der Baracke befindliche Schild »Betreten verboten« an die Holzwand genagelt, zur Abschreckung aller anderen Kinder und der Erwachsenen sowieso.

Fünf Jahre nach Kriegsende kehrte der Vater von Max aus der russischen Gefangenschaft zurück. Man hatte ihn dort kurz vor Kriegsende drei Tage lang bis zum Hals in kaltem Wasser stehen lassen. Seitdem waren seine Nieren kaputt, später kam die Leber dazu, auch die Gelenke waren geschädigt. Ein fremder, schweigsamer Mann, der vor sich hinstarrte und dessen Bewegungen in Zeitlupe abliefen, als habe er das ihm zur Verfügung stehende Maß schneller Reaktionen bereits verbraucht, und dessen raue, fast tonlose Stimme das war, was nach vielem Schreien übrig bleibt. Man hätte Mitleid mit ihm haben können statt Angst. Max hat ihn nie als seinen Vater akzeptiert.

»Du hast’s gut, Harri«, sagte er öfters. »Du brauchst dich nicht mit einem griesgrämigen Alten herumzuärgern.«

Doch Harri beneidete ihn. Ein grantiger Vater war doch besser als gar keiner.

Harri mit kurzer Lederhose inmitten seiner Spezln. Gerade fing ein neues Spiel an. Ene, mene, subtrahene, dive, dave, dominu; hecka, brocka, kaisernocka, zicke-zacke, draußt bist du! Niemand kannte die Bedeutung dieser Worte, aber sie hatten den Zauber einer Beschwörungsformel, der so Ausgezählte schien ihnen durch übernatürliche Fügung erwählt. Harri wäre nie auf die Idee gekommen, dass die Bevorzugung einiger älterer Kinder durch das Schicksal gar nicht so schicksalhaft war.

Jedenfalls war es übernatürlicher Fügung zu verdanken, dass der ein Jahr ältere Max Reichling Harris bester Freund wurde, ein ruhiger, schüchterner Bursche, auf dessen Gesicht zu jeder Tageszeit vornehme Blässe lag und der trotz der leicht abstehenden Ohren eine ungewöhnliche Ernsthaftigkeit ausstrahlte, ein Lebensgefühl, dem Harri Respekt zollte. Max war ein schlaksiger Typ, der schnell und ausdauernd lief und der, weil er einen Kopf größer war als die anderen, den Ball mit wunderbarer Eleganz ins Tor köpfen konnte.

Wenn auf der Insel Fußball gespielt wurde, saß manchmal einer mit Gipsfuß daneben, oder ein paar Brausepulver essende Mädchen schauten zu. Am wichtigsten war die ein halbes Jahr ältere Susi mit ihren dunkelblonden Zöpfen, den Sommersprossen auf der Nase und den sanften, mitfühlenden Augen. Wenn sie zuschaute, spielte Harri besonders gut, gab weite, punktgenaue Flanken, die Max in Tore verwandelte. Der Torschütze bekommt immer mehr Beifall als der Flankenspieler, das ist halt so. Außerdem war Max sowieso der angesehenste Spieler auf dem Platz, der größte, einer der ältesten, und der schnellste. Da konnte man stolz darauf sein, ihn als Freund zu haben, und sowieso gab es Gründe genug, ihn zu bewundern.

Nach dem Spiel bot Susi Harri an, von ihrem Lutscher zu schlecken. Harri, durch und durch elektrisiert, wollte gerade zugreifen, als er plötzlich spürte, dass das Max nicht gefallen würde. Aber wie sollte er ablehnen, ohne Susi zu beleidigen? Eine Zwickmühle, der er in so kurzer Zeit nicht entkommen konnte. Sein Arm scherte sich nicht darum und machte sich selbstständig, ebenso die Hand, die den Lutscher ergriff und zum Mund führte. Harri schleckte und saugte, es kribbelte, und es kribbelte noch mehr, weil Susi ihn anschaute.

Noch Wochen später sagte man: de genga mitanand.

Max war beleidigt, was man kaum merkte, weil er sowieso wenig sprach und selten lachte, und wenn er sprach, verstand man oft nicht sofort, was er meinte. Harri spürte es trotzdem, vor allem, weil Max eine Zeit lang nicht mehr auf seine Flanken wartete, sondern sich selbst ins gegnerische Tor zu dribbeln versuchte. Es gelang ihm nie, doch niemand sagte etwas. Harri lobte ihn sogar. Max aber schien ein Elefantengedächtnis zu haben, denn er blieb den halben Sommer lang gekränkt.

Da es keine weiteren Lutschervorfälle gab, war dann endlich alles wieder beim Alten. Max brachte sich lautlos und unbemerkt in Position. Er brüllte nie über den Platz, dass man ihm den Ball zuspielen solle. Im äußersten Fall hob er den Arm, um auf sich aufmerksam zu machen, und wenn er den Ball erfolgreich ins Tor geköpft hatte, nahm er dies ebenso gleichmütig hin, wie wenn der Ball daneben ging. Als ob sich soeben Selbstverständliches ereignet hätte, das man bei genauer Schrittfolge und exaktem Schusswinkel hatte vorhersehen können. Er hatte einfach alles unter Kontrolle, das war ziemlich lässig. Wenn die Mannschaft ein Spiel gewonnen hatte und man sich abklatschte, absolvierte er sogar das mit würdevoller Routine. Auch darum bewunderte Harri ihn.

Natürlich gab es auf dem Platz Reibereien, man teilte nicht immer dieselbe Meinung, aber insgesamt betrachtet waren alle Freunde. Und das, fand Harri, war das Wichtigste.

Als einzige aus ihrer Straße besuchten Max und Harri nach vier Klassen Volksschule das Gymnasium. Sie fuhren fünf Stationen mit der Straßenbahn. Der Unterricht fand nur nachmittags statt, weil das einzige Schulgebäude weit und breit, das nicht zerstört war, von mehreren Schulen belegt wurde. Der Schulweg war eine ernste Angelegenheit. Max gehörte nicht zu denen, die herumblödelten, alte Frauen ärgerten oder aus Gaudi an der Notbremse zogen. Die beiden Freunde spielten mit Quartettkarten. Es gab ein Quartett für Düsenjäger, eines für Schiffe und eines für Rennwagen. Max konnte sich die Reihenfolge von Harris Karten merken, was der erst nach Jahren begreifen sollte, und als er es endlich begriff, war er wütend und schämte sich zugleich. So konnte Max, wenn er an der Reihe war, gezielt den Schwachpunkt von Harris Karte angreifen. Einmal schmuggelte Harri, um dem Trübsinn des Schon-wieder-verlieren-Müssens zu entfliehen, eine Karte aus dem Schiffsquartett zu den Düsenjägern, und als er an der Reihe war, nannte er eine Bruttoregistertonnenzahl, die Max mit seinen Karten logischerweise nicht übertreffen konnte. Anders als Harri fand Max das nicht witzig, sondern einfach nur blöd.

Mit ihm unterhielt man sich über den Elektromotor, der die Trambahn antrieb, oder über das Durchschnittsalter all derer, die gerade im Wagen saßen. Manchmal packte Max sein Primzahlenheft aus. Er hatte sich vorgenommen, das Gesetz der Primzahlen zu knacken. Dazu berechnete er nach einer von ihm erstellten Formel die nächsthöhere Primzahl und trug diese in sein Heft ein. Immer wieder untersuchte er die Abstände zwischen den Primzahlen, um daraus irgendeine Gesetzmäßigkeit herauslesen zu können, die es ihm erlauben würde, ohne viel Rechnerei eine beliebig hohe Zahl als Primzahl erkennen zu können. Harri fand das ziemlich sinnlos und bedauerte zugleich, dass er Max in diese Welt nicht folgen konnte.

In Mathematik schrieb Max immer Einsen. Harri, der das Glück hatte, mit ihm die Bank zu teilen, durfte abschreiben, was seltsamerweise nie zu einer besseren Note als einer Drei führte. Max hatte auch in den anderen Fächern meistens Einsen, und Harri durfte auch in Englisch von ihm abschreiben. Und in Erdkunde. In Geschichte sowieso. Nach der Schule durchstreiften sie die Stadt und eroberten nach und nach auch die benachbarten Viertel. Max hatte keine anderen Freunde. Er brauchte auch keine, war er doch damit beschäftigt, sich die Welt zu erklären, ihre Bestandteile zu zählen, geometrische und historische Verhältnisse zu erkennen. Außerdem verbrachte er schon damals viel Zeit mit dem Schachspiel, wofür er besonders talentiert war. Die leblos herumstehenden Figuren langweilten Harri, doch er hatte Respekt davor, mit welch unerbittlicher Genauigkeit man die Zukunft berechnen kann.

Da Harris Mutter tagsüber im Lebensmittelladen am Harras arbeitete, durfte er öfter mit Max nach Hause gehen. Der Vater war nie da, er trug seine Kriegsversehrtenrente in die umliegenden Wirtschaften. Die Mutter von Max war hart und ungerecht. Sie behandelte ihn, als ob er an allem schuld sei. Er wiederum regte sich auf, wenn er seinem zwei Jahre jüngeren Bruder und seiner noch jüngeren Schwester nach dem Mittagessen manchmal bei den Hausaufgaben helfen musste.

»Du hast’s gut«, sagte er dann zu Harri. »Du glaubst gar nicht, wie nervenaufreibend kleine Geschwister sein können.«

Harri verstand nicht. Max war doch derjenige, der zu beneiden war, und nicht umgekehrt. Er war zu Hause ganz allein mit seiner trostlosen Mutter. Max hingegen hatte einen Bruder zum Spielen.

Als Harri dreizehn Jahre alt war, gab es alle paar Wochen eine angesagte Rauferei zwischen der Inselbande und den Westend Rowdies. Harri warf sich mit gemischten Gefühlen in das Getümmel. Körperliche Gewalt war ihm irgendwie suspekt. Er wollte aber auch kein Spielverderber sein. Einmal geriet er an einen bulligen Kerl, der schon einen Bauch vor sich hertrug und nach Essig roch. Sie fassten sich gegenseitig an den Schultern, schoben einander hin und her. Harri, eine Sekunde lang abgelenkt, zappelte plötzlich im Schwitzkasten. Alle Tricks, an die er sich erinnerte, konnten seine Lage nicht um einen Millimeter verbessern. In seiner Not griff er zu unfairen Maßnahmen und schließlich zu solchen, die nur Mädchen benutzten, indem er zuerst versuchte, dem anderen den Ellbogen in den Bauch zu rammen, ihn über Kopf an den Haaren zu ziehen, ihm auf die Füße zu treten, schließlich ihn zu zwicken und zu kratzen. Erfolglos. Sein Kopf war in einem Schraubstock fixiert, und der Stinkende hatte einen Stand wie ein Rhinozeros, an Umwerfen war nicht zu denken. Außerdem drückte er unnachgiebig zu, was ihn, wie Harri seinem gleichmäßigen Atem anhörte, nicht einmal besonders anzustrengen schien. Als die Luft knapp wurde und Harri erkannte, dass es keinen Ausweg gab, griff er zum letzten Mittel: Er gab plötzlich jede Gegenwehr auf, stellte sich leblos, ließ die Arme schlaff hängen und rührte sich nicht mehr. Doch der Bullige drückte weiter zu. Wahrscheinlich, dachte Harri, hat er nicht bemerkt, dass ich aufgebe. Da sein Kehlkopf zusammengepresst war, konnte er nicht schreien. Noch gelang es ihm, mit der wenigen Luft auszukommen, die er in seine Lungen ziehen konnte, aber er sah ihn nahen, den Zeitpunkt, wenn er überhaupt keine Luft mehr bekommen würde. Und dann war es auch schon soweit.

»Harri!« Eine bekannte Stimme rief. Und jemand ohrfeigte ihn. Das Gesicht von Max tauchte aus dem Nichts auf.

»Er lebt«, rief einer, und es dämmerte Harri, dass er selbst gemeint war.

»Sakradi«, sagte Max. »Harri, ich habe deine Lage zu spät bemerkt. Aber dieser Saukerl hat seine Abreibung bekommen.«

Harri setzte sich auf, der Hals schmerzte. Die Westend Rowdies waren verschwunden, um ihn herum war die Inselbande versammelt, alle machten betretene Gesichter.

»Danke Max, du hast mir das Leben gerettet«, sagte Harri mit wackliger Stimme.

Max reichte ihm eine Hand und zog ihn hoch.

»Wenn es sonst nichts ist …« Darauf entlud sich die allgemeine Anspannung in Gelächter, und man trat den Rückweg an.

In diesem Sommer schlossen Max und Harri Blutsbrüderschaft.

Max hatte genaue Vorstellungen.

»Wir nehmen kein Messer!«, sagte er bestimmend. »Wir nehmen Brombeeren.« Seitdem er im Stimmbruch war, fiel sie noch mehr auf, seine Angewohnheit, langsam, gedehnt und ohne Betonung zu sprechen.

Der Vorschlag gefiel Harri. Es schien ihm viel natürlicher und leichter, die Haut mit Brombeerstacheln zu ritzen als mit einer Stahlklinge. Sie suchten die längsten Stacheln, schnitten die Triebe ab, und jeder setzte ein Stück auf die Innenfläche seiner linken Hand. Auf Kommando ritzten sie. Harri biss die Zähne zusammen. Brombeerstacheln sind zwar spitz, haben jedoch keine Schneide. Vielleicht stellte sich Harri auch nur dumm an, jedenfalls brachte er keinen glatten, geraden Schnitt zustande. Dann pressten sie ihre blutenden Hände ineinander. Anschließend beschafften sie sich eine Maß Bier und tranken sie gemeinsam aus.

Susi begann sich zu entwickeln. Harri war sprachlos. Aber da er auch schon vorher nichts zu ihr gesagt hatte, machte dies keinen erkennbaren Unterschied. Auch Susis Blicke veränderten sich. Sie versetzten ihn abwechselnd in Schweißausbrüche und Schüttelfrost.

Etwa zu dieser Zeit stiegen Harri und Max durch ein zerbrochenes Fenster in das Erdgeschoß der Holzbaracke ein, wo mannshohe Papierrollen jahrelang auf ihre Wiederentdeckung gewartet hatten. In einem Winkel lag ein Heft mit Bildern nackter Frauen, auch unverständliche Fotos, sogar unangenehme. Die Sache war ihnen nicht geheuer, da war es nur gut, dass das Heft verschwand. Irgendeiner hatte ein Kinoplakat abgestaubt und nagelte es an die Holzwand. Elvis mit reichlich über die Stirn fallendem Haar. Bald wurde auch Harris Stirn von einer gewaltigen Haarlocke dominiert. Wenig später die von Max. Man schmiedete Pläne, zwischen den Papierrollen ein wohnliches Lager auszubauen, in das man anschließend die Mädchen einladen könnte. Wie lädt man Mädchen ein? Harri hatte nicht den blassen Dunst einer Ahnung, dachte an die sanften, durchdringenden Augen und hoffte, dass niemand Gedanken lesen konnte.

»Die Susi, die wäre super!«, sagte Max, wobei er auf seine Füße starrte.

»Ja«, nickte Harri und starrte ebenfalls auf die Füße von Max, die schon damals auffallend groß waren. »Die Susi ist wirklich super.« Aha, dachte Harri, er steht auf Susi. Na gut, Pech gehabt, dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als nicht mehr an Susi zu denken.

Es gibt Vorsätze, die bricht man von der ersten Sekunde an.

Zwischen Max und Susi geschah erst einmal nichts. Harri beobachtete, wie Max sie anstarrte, aber offenbar hatte auch er keine Ahnung, was zu tun war.

Max zuliebe spielte Harri gelegentlich Schach. Schon nach wenigen Zügen war er im Nachteil, so dass Max ihm eine Figur nach der anderen nahm, bis er kaum noch Möglichkeiten hatte. Dann begann ein langsamer und schmachvoller Weg in die Niederlage. Während Harri wie ein dummer Fisch verzweifelt am Haken zappelte und sich den Kopf zerbrach, wie er aus dieser ausweglosen Lage herauskommen könnte, sah Max aus dem Fenster, las nebenher ein Lucky-Luke-Heft oder löste die Denksportaufgabe auf der letzten Zeitungsseite. Wenn er einmal auf das Spielbrett schaute, bewegten sich seine Augen langsam, wie bei einem Reptil. Zu diesem Eindruck trugen auch die hängenden Lider bei, so dass er auf den ersten Blick schläfrig wirkte, während er in Wahrheit hellwach den letzten Zug vorbereitete. Er sagte nie »Schachmatt«, sondern wartete, bis man selbst seine Lage erkannte. Dann lächelte er nur. In diesen Momenten konnte Harri ihn nicht so gut leiden.

Als an der Schule ein Schachturnier veranstaltet wurde, spielte Max auf Anregung des Mathematiklehrers vier Partien gleichzeitig. Er gewann jedes Spiel, auch gegen einen Lehrer. Man sah ihm an, dass er stolz war, glücklich und zufrieden. Seine Fähigkeiten sprachen sich in Schachkreisen herum. Auch seine Eltern waren stolz auf ihn.

»Er wird groß rauskommen, der Max«, sagte seine Mutter. »Er hat das Zeug dazu, es allen zu zeigen.«

In der Schülerzeitung erschien ein Interview mit Max. Der Reporter fragte, was eigentlich das Faszinierende am königlichen Spiel sei. Das Schöne sei zu überlegen, wie der Andere seine Figuren ziehen werde, erwiderte Max, wie er sich verhalten werde. So könne man einen Spielzug in der fernen Zukunft planen, zugleich den Anderen ablenken und in Ruhe seinen Plan verfolgen. Wenn der Andere die eigene Absicht erkenne, sei es oft zu spät. Außerdem vergehe die Zeit wie im Fluge, man brauche stundenlang nicht zu reden, ohne dass dies unhöflich wäre. Das Meiste, was geredet werde, sei sowieso überflüssig.

Harri fand das alles übertrieben. Zum Schluss wurde Max nach seinem Lebensmotto gefragt, worauf dieser Trottel erwiderte, Intelligenz erkenne sich durch sich selbst, Dummheit leugne sich durch sich selbst. Da jeder Leser sofort anfing, darüber nachzugrübeln, ob er nicht doch, entgegen seiner bisherigen Meinung, und wenn auch nur zu einem kleinen Teil, zu der sich selbst leugnenden Seite zähle, und da diesbezüglich Zweifel nie ganz auszuräumen waren, hinterließ das Interview bei den meisten ein dumpfes Misstrauen. Spätestens von da an war Max ein Außenseiter und Sonderling. Einige Freunde wandten sich sogar von Harri ab, denn sie wollten nichts mit einem zu tun haben, der mit dem zu tun hatte. Harri bedauerte das sehr, aber Blutsbrüderschaft ist Blutsbrüderschaft.

Seine Begeisterung galt weiterhin dem Fußball. Wenige Jahre zuvor hatte das »Wunder von Bern« der ganzen Bewegung einen kräftigen Schub gegeben, überall waren Vereine gegründet worden, so auch in seinem Viertel. Die Spieler der Inselbande gehörten zu den ersten Mitgliedern, durften auf kurzem Rasen spielen, lernten die Regeln, und nach einem Jahr konnte der Verein aufgrund einer großzügigen Spende Trikots für alle kaufen.

Während Harri seine Schnelligkeit trainierte, die Dribblings verbesserte und Kopfbälle übte, verschwand ringsherum der Schutt. Eine neue Stadt entstand. Er fand, diese saubere, helle Welt, die aus den Trümmern emporwuchs, sollte so beschaffen sein, dass eine Wiederholung der dunklen Vergangenheit unmöglich wäre. Doch das, was er sah, erschien ihm dafür nicht sicher genug. Es war ein Provisorium, ein Kompromiss, eine Verlegenheitslösung, worüber der plötzlich allerorten herrschende Optimismus hinwegtäuschte. Überall wurde zugepackt, weggeräumt, aufgebaut. Aber was für eine Welt entstand da? Man schien möglichst schnell aus der Vergangenheit in die Zukunft gelangen zu wollen, ohne sich die notwendigen Gedanken zu machen, wie diese beschaffen sein sollte. Waren diejenigen, die ihn in die Trümmerwelt hineingesetzt hatten, überhaupt in der Lage, die geeigneten Vorkehrungen zu treffen, damit sich die Katastrophe nicht wiederholte? Und gab es nicht viel zu viele, bei denen man nicht sicher war, ob sie nicht eigentlich die Vergangenheit fortsetzen wollten? Beidseits des Atlantiks warteten Berge von Atombomben auf einen kleinen Funken. Wenn es Gott wirklich gab, dann konnte sein Zorn wüten, das wusste man ja nun wieder. Würde er, würde die Menschheit einen Dritten Weltkrieg überleben?

Harri versuchte diesen Bedrohungen das eigene Leben entgegenzusetzen. Die kommenden Generationen sollten dankbar sein können für die Welt, die man ihnen hinterließ. Dafür zu sorgen war nun seine Aufgabe geworden, und bei allem was er tat, arbeitete er an der steten Verbesserung. Seine direkt auf das Tor gerichteten Freistöße sollten nicht nur zum Sieg führen, sondern vom Augenblick der ersten Konzentration an, im Anlauf nach dem Schiedsrichterpfiff, im Abschuss und in der Flugbahn des Balles von einer atemberaubenden Eleganz sein. Die Doppelpässe sollten beim Publikum wegen ihrer Raffinesse und des in ihnen liegenden Witzes Erstaunen und Bewunderung hervorrufen. Man kann das Fußballspiel als etwas Schönes, Elegantes und Witziges begreifen – oder eben auch als brachialen, heimtückischen Kampf. Harri wollte den Zuschauern kunstvolle, erheiternde Unterhaltung bieten. Freilich übersah er in seiner Begeisterung, dass die meisten das gar nicht interessierte. Sie waren auf das Ergebnis, den Sieg fokussiert und hatten allenfalls für technische Raffinessen und Ballakrobatik etwas übrig. Zudem hatte er mit der Tatsache zu kämpfen, dass Fußball eine sehr schnelle und vergängliche Sache ist, bei der kaum Zeit bleibt, die Eleganz eines Fallrückziehers zu planen oder den Ablauf der Bewegung gar während der Durchführung noch zu korrigieren.

*

Sie bezweifeln, dass sich ein Halbwüchsiger solcher Ideen bemächtigen kann? Dass er sich Aufgaben von solch allgemeiner Bedeutung stellen kann? Sie halten überhaupt das Gerede über Aufgaben für übertrieben? Bedaure, da bin ich anderer Meinung. Die Menschen wollen doch immer irgendeine Aufgabe. Das Leben soll ein Ziel haben. Hat man erst einmal ein Ziel, dann kann man einen Weg suchen, eine Richtung einschlagen. Wie wohltuend! Ich erkenne es an Ihren Augen, mein Herr, an Ihrer Körperhaltung, dass auch Sie irgendwelchen Ideen hinterherjagen. Übrigens, sehen Sie selbst: Eine dünne Narbe ist mir an der Handinnenfläche geblieben. Wie? Ach, Sie haben Hunger! Ja – es ist Zeit. Ich empfehle Ihnen den Metzger an der Ecke zur Dachauer Straße, gleich da vorn, nach der zweiten Kreuzung links. Er macht ausgezeichneten Leberkäs. Nehmen Sie eine frische Semmel dazu, und lassen Sie sich von dem süßen Senf geben! Wir sehen uns nach dem Essen wieder. Nein, vielen Dank! Ich muss Sie enttäuschen. Tagsüber faste ich.

***

Merken Sie es auch? Am Nachmittag hat sich die Stimmung verändert. Während am Sonntagabend der eine oder andere für sich beschlossen hatte, dass es so nicht weitergehen könne, hat er nach wenigen Stunden in der neuen Woche und dem Mittagsmahl die Überzeugung gewonnen, es gehe schon und sei nicht unbedingt nötig, etwas zu ändern. So wankelmütig sind wir eben. Ja, es ist jetzt alles gelöster, die ersten Geschäfte sind abgeschlossen, manch unangenehme Büroarbeit ist erledigt. Der Platz neben dem früheren Telegrafenamt belebt sich. Die ersten Biere werden getrunken. Man entspannt sich, das Lachen wird lauter.

Die mit den weißen Schleifen an weißen Hemdkragen? Nein, das sind keine Kellner. Weiß ist die Farbe der Unschuld. Keine Farbe? Also gut: Weiß ist das Zeichen der Unschuld. Sie gehören zu den verdeckten Gerichtsgebäuden da hinten. Dort sitzen die Damen und Herren Richter, und manchmal ergreifen sie in einer Verhandlungspause die Gelegenheit zur Flucht, lassen die schwarzen Roben in den Beratungszimmern liegen, gehen Kaffee trinken, hier in den umliegenden Straßen – vielleicht in der Hoffnung, das Getränk werde der fixen Idee in ihrem Kopf, der Gerechtigkeit, zu mehr Geltung verhelfen. Ich frage mich schon seit langem, ob es eine tiefere Bedeutung hat, dass ihre Roben schwarz sind … Apropos Roben: Wussten Sie, dass die samtbesetzten Roben der Richter von den Sträflingen geschneidert werden, die zuvor von ihnen zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt worden sind? Eine gar nicht so außergewöhnlich Methode übrigens. Ich habe gehört, das Gebäude von Scotland Yard in London wurde mit Steinen erbaut, die die Sträflinge im Dartmoor-Gefängnis aus dem Berg geschlagen hatten.

*

Max? Ja, er war außergewöhnlich begabt. Einige Wochen nach seinem sechzehnten Geburtstag gab es eine Veranstaltung des Schachclubs, bei der ein russischer Großmeister in der Turnhalle der Schule ein Simultanturnier bestritt, mit zwei Dutzend Partien gleichzeitig. In der frisch gebohnerten Halle waren in der Mitte Tische aufgebaut, die Spieler brüteten, den Kopf in die Hände gestützt, vor ihren Spielfiguren. Während der Großmeister innen von Tisch zu Tisch ging und mit stoischer Ruhe seine Figuren zog – manchmal schon nach einem kurzen Blick auf das Spielbrett –, durften die Zuschauer im Rücken der anderen Spieler hinter einer gespannten Leine, einer Abstandsleine, außen herum gehen. Alle paar Schritte hingen an der Leine kleine Pappschildchen, »Sprechen verboten« stand darauf. Wie in der Kirche, dachte Harri, sagte aber nichts, denn natürlich hielt er sich an die Regel, auch wenn sie in krakeliger Schrift geschrieben war. Nur der Wolfgang, genannt Woifi, aus der Parallelklasse hielt sich nicht daran, wollte sich nicht daran halten, konnte es einfach nicht. Immer wieder flüsterte er und glaubte dabei wohl, die Stille würde das Flüstern übertönen. Aber da täuschte er sich gewaltig.

Max saß selbstbewusst und ruhig (wie immer) vor dem Spielbrett, mit dem mutigen Ausschreiten eines weißen Bauern hatte er das Spiel eröffnet. Seine Riesenfüße, die in Riesenschuhen steckten, lauerten unter dem Tisch, ob nicht zufällig ein Ball vorbeigerollt komme. Gibt es etwas Faderes, als anderen beim Schachspielen zuzuschauen? Wenn man wenigstens die Züge hätte diskutieren oder Beifall hätte klatschen können! Nicht einmal der Großmeister vertrieb die Langeweile, dieser Schachweise, der doch gar nichts Besonderes an sich hatte, keinen Bart, keine Brille, keine hohe Stirn, ein Meister des Schweigens schien er auch zu sein, logisch, denn das Schachspiel ist ein sprachloses Spiel. Nur Woifi nebenan, der konnte seinen Mund nicht halten, dieser Labersack, und dass Harri ihn streng anschaute und den Zeigefinger vor die geschlossenen Lippen hielt, quittierte er mit einem kindischen Kichern. Immerhin hinterließen die Füße des Großmeisters, besser gesagt die Absätze seiner Schuhe auf dem Boden deutliche Geräusche, so dass man auch bei geschlossenen Augen wusste, wann er zum nächsten Spieler ging.

Harri war wegen Max da, nur wegen Max. Außer ihm waren noch einige andere Schüler und Lehrer unter den Zuschauern. Niemand zweifelte ernsthaft daran, dass der Meister alle Spiele gewinnen würde, aber wohl bei jedem glühte ein Fünkchen Hoffnung, ein schelmisches »Vielleicht ja doch«. Harri war sehr gespannt. Seit er ihn kannte, hatte Max noch nie verloren. Gerade am Anfang dauerte es, bis der Großmeister zu Max zurückkam, Harri vertrieb sich die Zeit, indem er sich auf den Geruch des Bohnerwachses konzentrierte, den man in der Stille unerwartet deutlich wahrnehmen konnte, bei geschlossenen Augen sogar noch mehr. Womöglich hatte die Putzfrau Kokosöl dazu geschüttet oder den Saft ausgepresster Linoleumscheiben, das war natürlich Unsinn, weil ausgepresste Linoleumscheiben gibt’s ja gar nicht, genauso Unsinn wie das Gelabere von Woifi, der flüsternd behauptete, sein Vater sei auch einmal Großmeister im Schach gewesen, aber dann sei ihm das zu langweilig geworden, und er habe sich aufs Radiohören spezialisiert. Harri reagierte überhaupt nicht auf so einen Schmarrn, sondern beschäftigte sich lieber mit den kleinen Pappschildchen, die zur Ruhe mahnten. Die krakelige Schrift auf den Schildchen stammte vermutlich von einem Chinesen, der noch nicht lange im Land war; wahrscheinlich konnte der Woifi überhaupt nicht lesen.

Nach einer knappen Stunde waren einige Partien bereits beendet. Der Großmeister hatte sie alle gewonnen. Vom Spielbrett vor Max waren inzwischen sämtliche Läufer verschwunden, er hatte außerdem einen Turm und zwei Bauern verloren, aber er verfolgte einen Plan. Es war ihm anzusehen, dass er auch einen Reserveplan in der Rückhand hatte und noch einen zweiten Reserveplan und dass er den Plan seines Gegners durchschaute. Bei Max geschah es nie, dass er eine Figur in die Hand nahm, zum Zug ansetzte, dann aber abbrach, weil er erkannte, dass er im Begriff war, einen Fehler zu machen. Bei ihm reifte der nächste Zug in aller Ruhe und wurde dann ohne jeden Zweifel ausgeführt.

Als der Meister wieder zu Max kam, setzte er sich zum ersten Mal hin. Erst nach einigen Minuten zog er seine Dame diagonal über das Brett und ging wortlos zum nächsten Tisch. Max stützte, das hatte man bei ihm noch nie gesehen, den Kopf in beide Hände, starrte auf das Spielfeld und hypnotisierte mit seinem Chamäleonblick die gegnerischen Figuren, die reglos ihres Schicksals harrten. Der Hall verlieh dem gelegentlichen Räuspern und Husten eine unerhörte Bedeutung, ebenso der Polizeisirene draußen, deren Dopplereffekt Harri erst ein paar Wochen zuvor dank der anschaulichen Erklärung von Max