9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

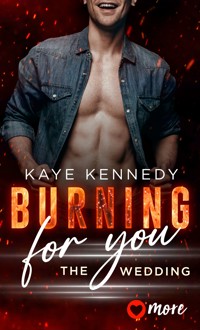

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Burning for the Bravest

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Er lebt in ständiger Gefahr. Sie lebt mit einer Lüge.

Dylan Hogan ist furchtlos und liebt das Risiko. Er ist einer der mutigsten Feuerwehrmänner New Yorks. Doch sein Herz hält er fest verschlossen. Nachdem er nur knapp dem Tod entkommen ist, trifft er Autumn vor ihrer brennenden Wohnung und spürt sofort die Chemie zwischen ihnen, was ihn gleichzeitig fasziniert und erschreckt. Zum ersten Mal seit Jahren fühlt er sich lebendig. Aber hat er den Mut sich diesen Gefühlen zu stellen?

Autumn Bianchi leidet noch immer unter ihrer letzten Beziehung, als ein sexy Feuerwehrmann in ihr Leben tritt und dazu auch noch ihre kleine Katze rettet. Dylan gibt ihr endlich das Gefühl, die Frau zu sein, die sie immer sein wollte. Autumn weiß aber, dass sie ihn gehen lassen muss, bevor ihre Vergangenheit seine Zukunft zerstört. Doch ihn loszulassen ist schwer. Vielleicht ist Dylan der Retter, von dem sie nie wusste, dass sie ihn brauchen würde?

Auftakt der großen Burning for the Bravest Serie über die mutigsten und toughsten Feuerwehrmänner von New York City. Fans von Claire Kingsley und Whitley Cox werden diese Serie lieben! Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 407

Ähnliche

Liebe Leserin, lieber Leser,

Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.

Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.

Wir wünschen viel Vergnügen.

Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team

Über das Buch

Er lebt in ständiger Gefahr. Sie lebt mit einer Lüge.

Dylan Hogan ist furchtlos und liebt das Risiko. Er ist einer der mutigsten Feuerwehrmänner New Yorks. Doch sein Herz hält er fest verschlossen. Nachdem er nur knapp dem Tod entkommen ist, trifft er Autumn vor ihrer brennenden Wohnung und spürt sofort die Chemie zwischen ihnen, was ihn gleichzeitig fasziniert und erschreckt. Zum ersten Mal seit Jahren fühlt er sich lebendig. Aber hat er den Mut sich diesen Gefühlen zu stellen?

Autumn Bianchi leidet noch immer unter ihrer letzten Beziehung, als ein sexy Feuerwehrmann in ihr Leben tritt und dazu auch noch ihre kleine Katze rettet. Dylan gibt ihr endlich das Gefühl, die Frau zu sein, die sie immer sein wollte. Autumn weiß aber, dass sie ihn gehen lassen muss, bevor ihre Vergangenheit seine Zukunft zerstört. Doch ihn loszulassen ist schwer. Vielleicht ist Dylan der Retter, von dem sie nie wusste, dass sie ihn brauchen würde?

Auftakt der großen Burning for the Bravest Serie über die mutigsten und toughsten Feuerwehrmänner von New York City. Fans von Claire Kingsley und Whitley Cox werden diese Serie lieben! Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.

Über Kaye Kennedy

Kaye Kennedy stammt ursprünglich aus New York, lebt aber jetzt an der Küste Floridas mit ihrem Hund Zeus. Tagsüber leitet sie als CEO erfolgreich ihr eigenes Unternehmen und nachts widmet sie sich ihrer großen Leidenschaft: dem Schreiben von Büchern. Wenn sie sich nicht gerade neue Geschichten ausdenkt, paddelt sie gerne, liest am Strand, besucht eine Brauerei oder reist durch die Welt.

Über Cécile Lecaux

Cécile Lecaux ist Diplom-Übersetzerin und Autorin. Sie lebt in der Nähe von Köln.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Kaye Kennedy

Burning for more – Dylan

Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Cécile Lecaux

Dieses Buch ist ein fiktionales Werk. Personen, Orte und Ereignisse in diesem Buch sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit realen Orten oder Personen, ob lebend oder tot, ist rein zufällig und von der Autorin nicht beabsichtigt.

Für meinen Mann. Ich danke Dir für Deine unerschütterliche Unterstützung und dafür, dass Du mir gezeigt hast, was wahre Liebe ist.

Anmerkung der Autorin

Sie halten ein kleines Stück meiner Seele in den Händen, und ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie sich entschieden haben, die Liebesgeschichte von Dylan und Autumn zu lesen.

Witzigerweise war ich selbst früher einmal bei der Feuerwehr, bis eine Verletzung, die ich mir bei einem Hausbrand zugezogen habe, meiner Laufbahn ein Ende machte. Tatsächlich war ich die dritte Generation in einer Familie von Feuerwehrleuten. Mein Vater war früher Chief, und ich hatte mir geschworen, nie mit einem Feuerwehrmann auszugehen, aber dann habe ich mich in meinen Lieutenant verliebt.

Nach sieben gemeinsamen Jahren haben sich unsere Wege getrennt, aber ich habe eine Menge Insider-Wissen aus meiner Zeit beim FDNY (dem Fire Department von New York City).

Als ich beschlossen habe, Bücher zu schreiben, war mir sofort klar, dass ich aus meinen persönlichen Erfahrungen schöpfen wollte, und so ist die Burning the Bravest-Reihe entstanden.

Ich wusste, dass ich die Arbeit der Feuerwehrleute und die Vorgänge innerhalb des FDNY authentisch würde wiedergeben können, nachdem ich ja selbst lange dazugehört habe. Im Übrigen gelten Feuerwehrleute ja nicht umsonst als besonders sexy, oder? In dieser Reihe bleibe ich so dicht wie möglich an der Wirklichkeit, habe mir aber hier und da in Bezug auf meine Geschichten auch künstlerische Freiheiten erlaubt.

Ich hoffe, die Lektüre bereitet Ihnen so viel Freude wie mir das Schreiben.

Herzlichst

Ihre Kaye Kennedy

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Newsletter

Buch lesen

Impressum

Autumn

Ich bekam keine Luft.

Die grundlegendste Funktion des Körpers, die einen am Leben hielt, versagte. Ich lag in einem Krankenhausbett und registrierte nur vage die piepsenden Maschinen zu meiner Linken. Die Sauerstoffkanüle steckte schon so lange in meiner Nase, dass die Schleimhäute gereizt waren. Mein Brustkorb fühlte sich an, als laste eine tonnenschwere Last darauf. Es war, als würde alle paar Stunden jemand einen zusätzlichen Backstein auf meine Brust legen und als müssten meine Lungen bei jedem einzelnen Atemzug immer mehr Kraft aufwenden.

Atme, Autumn. Immer weiter atmen. Ich wiederholte in Gedanken in einer Endlosschleife die Worte, die zu meinem Mantra geworden waren. Der Fernseher lief, aber ich konnte nicht erkennen, welche Sendung es war. Ich konnte mich auf nichts anderes konzentrieren als den Sauerstoffmangel in meinem Körper. Ich war zu schwach, um zu funktionieren. Ich wurde künstlich ernährt, weil ich nicht die Energie aufbringen konnte, zu essen. Dabei sehnte ich mich so sehr nach der Lasagne meiner Großmutter.

Ich starb. Oder genauer, mein Körper starb. Trotzdem hatte meine Seele den Kampf noch nicht aufgegeben und war fest entschlossen, immer weiter zu atmen. Warum wusste ich selbst nicht genau.

Irgendwie war ich überzeugt davon, dass ich noch ein ganzes Leben vor mir hatte, wenn ich auch nicht hätte sagen können, wo ich diese Gewissheit hernahm. Ich war allein, und ich war eine Last. Wie sollte jemand, der so schwach war wie ich, jemals wieder in der Lage sein, etwas Sinnvolles zu tun?

Vielleicht sollte ich aufhören, zu kämpfen. Mein Körper war offensichtlich soweit, das Handtuch zu werfen, warum also dagegen ankämpfen? Die Ärzte hatten davon gesprochen, mich an ein Beatmungsgerät anzuschließen, aber das war eine grauenhafte Vorstellung. Ich hätte mir die ganze Quälerei ersparen können, wenn ich das Atmen einfach eingestellt hätte.

Ich hatte mal gehört, dass das ziemlich schnell ging. Ein kurzer Augenblick der Panik, gefolgt von grenzenlosem Frieden. Und Frieden klang für mich verdammt verlockend. Ein weiterer Backstein legte sich auf meinen Brustkorb. Verdammt. Ich hatte genug davon, zu kämpfen. Wenn ich die Kraft gehabt hätte, hätte ich mir den Schlauch aus der Nase gezogen, aber dazu war ich einfach zu schwach. Meine Schwäche war geradezu lachhaft. Wobei Lachen auch zu den Dingen gehörte, zu denen ich nicht mehr in der Lage war – und eins können Sie mir glauben, ohne Lachen ist das Leben eine ziemlich traurige Angelegenheit.

Das Atmen einzustellen erforderte hingegen kaum Energie. In Anbetracht der Tatsache, wie schwer mir das Atmen fiel, war ich überrascht davon, wie einfach es war, nicht zu atmen. Ich fühlte mich zum ersten Mal seit Jahren entspannt, und es fühlte sich wunderbar an. Das Piepsen der Maschinen wurde lauter, aber ich verdrängte den Lärm, weil ich mir den Moment nicht versauen lassen wollte.

Meine Lungen schrien nach Luft, und mein Herz raste, aber mein Verstand war völlig ruhig und gelassen. Es war ein magischer Moment. Ich brauchte nicht mehr jeden Augenblick bewusst erleben, meine Atemzüge zählen, meinen Körper dazu zwingen, Sauerstoff einzuatmen. Das war eine hoch willkommene Abwechslung von dem Alptraum, den ich schon so lange lebte. Das Piepsen wurde immer schriller. Das musste bedeuten, dass das Ende nah war. Endlich.

Das Piepsen störte meinen wohltuenden Moment inneren Friedens, und Unruhe regte sich in mir. Die Frustration zwang mich, einzuatmen, aber es war kein gewöhnlicher Atemzug. Die Luft brannte wie Feuer. Meine Zunge, mein Hals und meine Lungen schrien vor Qual, als mein Körper die toxische Luft wieder hinauspresste. Mein Augenblick des Friedens war vorbei, und das verfluchte Piepsen wurde noch lauter.

Mein Versuch, erneut Luft zu holen, scheiterte, und ich riss die Augen auf, als ich schmutzige Luft ausblies. Meine Augen brannten ebenso sehr wie meine Lungen, und dann, plötzlich ging mir auf, dass ich nicht mehr träumte. Ich lag nicht mehr in meinem Krankenhausbett, sondern auf der Couch, und meine Lungen funktionierten einwandfrei. Trotzdem musste ich mich erst bewusst daran erinnern, dass ich wieder gesund war. Dass alles wieder gut war.

Es war nur ein schlimmer Alptraum gewesen. Der letzte dieser Alpträume lag schon lange zurück. Ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte diese wiederkehrenden Träume, in denen ich die quälenden Erlebnisse immer wieder durchlebte, hinter mir gelassen, aber offensichtlich lauerten sie immer noch in meinem Unterbewusstsein.

Aber wenn es nur ein böser Traum gewesen war, warum musste ich dann husten und bekam so schlecht Luft? Und warum hörte ich dann immer noch dieses nervige Piepsen?

Schlagartig ging mir auf, dass es in meiner Wohnung brannte, und dass es kein kleines Feuer war. Der Rauch war schon so dicht, dass ich nichts mehr sehen konnte, und dazu unglaublich heiß. Das Piepsen rührte vom schrillen Alarm der Brandmelder an der Decke.

Ich schüttelte fassungslos den Kopf. Typisch, dass ich einen so realitätsnahen Traum hatte, dass ich nicht unterscheiden konnte zwischen Phantasie und Wirklichkeit. Es war, wie wenn man im Schlaf pinkeln muss und dann davon träumt. Nur, dass das hier schlimmer war. Viel schlimmer.

Ich sprang von der Couch und zog mir das Sweatshirt über Mund und Nase. Ich musste raus, und zwar schnell. Blind rannte ich in Richtung Tür und prallte gegen einen Sessel. Moment, da dürfte gar kein Sessel stehen.

Ich schnappte nach Luft, als mir einfiel, dass ich mich gar nicht in meiner eigenen Wohnung befand, sondern in der meiner Nachbarn. Von dem Rauch, den ich einatmete, wurde mir speiübel. Eli. Ich musste zu Eli.

Ich ignorierte die Schmerzen und zwang mich, hustend nach ihm zu rufen. »Eli! Wo bist du?«

Als ich auf sein Zimmer zustürmen wollte, versagten meine Lungen. Und ich werde nicht so sterben, sagte ich mir. Ich startete einen zweiten Versuch in Richtung seines Zimmers, und diesmal wurde mir schwindlig, und ich stolperte gegen einen Tisch. Wenn ich nicht in den nächsten Sekunden hier rauskam, würde ich das Bewusstsein verlieren und würde Eli erst recht nicht helfen können. Obwohl es mir in der Seele wehtat, wandte ich mich vom Kinderzimmer ab und tastete mich stattdessen durch den Rauch zum Ausgang. Ich brauchte nur ein paar Atemzüge frische Luft, dann würde ich zurückgehen und ihn holen.

Ich verfluchte mich dafür, dass ich nicht früher von dem Feueralarm wach geworden war. Ich riss die Tür auf und gelangte auf den Flur, in dem der Rauch noch dichter war. Jemand rempelte mich an und stieß mich gegen die Wand, aber ich zwang mich, weiterzugehen in Richtung Treppe.

Meine Lungen schrien nach Luft. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte ich die Brandschutztür der zehnten Etage. Als sie hinter mir zufiel, atmete ich wieder fast rauchfreie Luft. Ich atmete mehrmals tief durch. Mit tränenverschleiertem Blick und wackligen Knien rannte ich, so schnell ich konnte, die Treppe hinunter. Wenn ich es zurück schaffen wollte, um Eli zu holen, brauchte ich erst frische Luft in den Lungen.

Da wir im zehnten Stock wohnten, war ich sicher, dass ich ohnmächtig werden würde, bevor ich ihn in Sicherheit bringen konnte, aber ich war fest entschlossen, es zu versuchen.

Wenn ich es nur noch zwei Stockwerke nach unten schaffte, würde ich endlich wieder so viel frische Luft atmen können, dass ich mich nicht mehr so benebelt fühlte. Ich erreichte den achten Stock, lehnte mich mit dem Rücken an die Wand und atmete erleichtert die saubere Luft ein. Nur noch ein paar Atemzüge, dann würde ich zurückgehen und Eli holen.

Noch bevor ich mich rühren konnte, stürmten drei riesenhafte Männer in Feuerwehrausrüstung die Treppe herauf auf mich zu. Einer von ihnen blieb stehen, als er mich sah. »Sind Sie okay, Miss? Brauchen Sie Hilfe, um rauszukommen?«

Ich schüttelte den Kopf, da meine Kehle brannte und Sprechen mir schwerfiel, aber Erleichterung durchflutete mich bei seinem Anblick. Ehrlich gesagt hätte ich seine Hilfe gut brauchen können, aber mir war wichtiger, dass sie nach oben gingen, um Eli zu holen.

»Dann machen Sie, dass Sie rauskommen. Sofort!« Und schon lief er weiter.

»In Apartment 1005 ist noch ein Junge.«

Ich betete, dass er mich gehört hatte, und beruhigte mich damit, dass sie Eli ganz sicher finden würden. Ich wusste es. Sie mussten ihn finden. Das war ihr Job, oder? Meine Beine trugen mich wie von allein nach unten. Ich musste raus aus dem brennenden Haus.

Die kalte Luft war wie ein Schlag ins Gesicht, und obwohl die Kühle in meinen Lungen sich noch nie so gut angefühlt hatte, fühlte es sich nach wie vor an, als würde ich jeden Moment das Bewusstsein verlieren. Ich konnte immer noch nicht klar sehen, und meine Beine drohten, jeden Moment nachzugeben. Vor dem Gebäude standen zwei Feuerwehrautos sowie ein Krankenwagen, und nahendes Sirenengeheul verriet, dass weitere Einsatzfahrzeuge unterwegs waren.

Ein Sanitäter packte mich bei den Schultern. »Es ist alles gut, Ma’am. Sie haben es geschafft. Sie sind in Sicherheit.«

Tränen brannten in meinen Augen. Ich würde überleben.

Dylan

Ein. Aus. Ein. Aus. Ich nahm mir einen Moment Zeit, um mich bewusst darauf zu konzentrieren, meine Atmung zu kontrollieren. Ich war gerade neun Stockwerke in einem Wohngebäude in Manhattan hinaufgestiegen, und der Inhalt meines Sauerstoffgeräts musste – mindestens bis zum brennenden Stockwerk und zurück reichen. Der Rauch im Treppenhaus wurde dichter. Letzter Informationsstand war, dass das Feuer im zehnten Stock ausgebrochen war, und Bewohnern zufolge, die es allein nach draußen geschafft hatten, brannten bereits mindestens drei der zehn Wohneinheiten auf dieser Etage.

Mein Einsatzwagen, Löschgruppenfahrzeug 64, war als zweiter am Einsatzort gewesen, und wir hatten den Befehl erhalten, die fünf Wohneinheiten auf der rechten Seite des brennenden Stockwerks zu durchsuchen. Die Einsatzkräfte des LF 171 überprüften gerade die zwei Wohnungen auf der linken Seite.

»Bist du bereit?« Ich wandte mich meinem Kollegen Frisco zu, der direkt hinter mir war, mit einem Haken und einem Wasserkanister.

»Los!«

Mit Axt und Brecheisen bewaffnet, traten wir durch die Brandschutztür der zehnten Etage. Noch war kein Löschwasser eingesetzt worden, so dass das Feuer nach wie vor ungehindert wütete. Der dichte schwarze Rauch waberte etwa einen knappen Meter über dem Boden, und in der Ferne war das unverwechselbare Knistern von Feuer zu hören.

Frisco und ich ließen uns auf die Knie fallen, da dicht über dem Boden die Sicht am besten war und auch die Hitze etwas weniger intensiv. Der Flur führte bis ans rückwärtige Ende des Gebäudes, und als wir die erste Wohnungstür erreichten, zogen gerade die Männer vom LF 171 einen leblosen Körper aus der zweiten Wohnung auf der anderen Seite des Flurs. Scheiße. Nicht gut.

Feuer zu bekämpfen war keine leichte Aufgabe, aber ich liebte es. In ein brennendes Haus zu laufen, setzte einen unvergleichlichen Adrenalinstoß aus. Allerdings war es einfacher, seinen Job zu machen, wenn man sich auf seine Aufgaben konzentrierte, anstatt über die Zerstörung und Brandopfer nachzudenken. Und doch schnellte der Puls weiter nach oben, wenn man so unmittelbar mit den Gefahren des Feuers konfrontiert wurde.

Frisco schlug mir zweimal auf die Wade, um mir zu signalisieren, dass er bereit war, die erste Wohnung zu betreten. Ich richtete mich auf den Knien auf und klemmte das Brecheisen zwischen Türblatt und Zarge, bevor ich die Axt an Frisco weiterreichte. Nach zwei kräftigen Schlägen mit dem stumpfen Ende der Axt gab die Tür nach, und wir krochen hinein.

Wir begannen unsere Suche, indem wir uns mit der rechten Hand an der Wand entlang tasteten. Dann navigierten wir um Möbel herum, wobei wir darauf achteten, unter und auf jedem einzelnen Stück nachzusehen. So schnell wie möglich suchten wir die Wohnung ab, fanden jedoch zu unserer Erleichterung niemanden. Das Ziel einer solchen Erstdurchsuchung bestand darin, so effizient und schnell wie möglich alle Zimmer nach dem Brandherd und möglichen Opfern abzusuchen. Im Anschluss an diese Erstsuche würden wir eine zweite, gründlichere Suche durchführen.

Als wir gerade die erste Wohnung verließen, meldete sich die Einsatzleitung über Funk. »Der Hydrant ist eingefroren.« Mit dieser Komplikation wurden wir im Januar häufiger konfrontiert.

Frisco und ich tauschten einen Blick. Mist. Wir würden noch eine Weile ohne Wasser auskommen müssen. Und da die Kollegen die leblose Person nach unten bringen mussten, die sie gefunden hatten, waren wir jetzt hier oben ganz auf uns allein gestellt.

Die vertraute Stimme von Lt. Kyle Hogan, der an diesem Abend den Einsatz des Spritzenwagens 11 leitete, antwortete über Funk. »Dann beeilt euch und seht zu, dass ihr mit dem Schlauch da raufkommt!«

Kyle war aufbrausend, und sein Umgangston war gelinde gesagt als ruppig bekannt. Ich beneidete die Kollegen vom Spritzenwagen nicht. Kyle war mein großer Bruder, und ich selbst hatte seine Wutausbrüche oft genug zu spüren bekommen.

Wieder drang Kyles Stimme aus dem Funkgerät. »LF 64, wie ist der Stand im brennenden Stockwerk?«

Als dienstälterer von uns beiden drückte ich die Sprechtaste an einem Funkgerät, als Frisco und ich die zweite Wohnung verließen. »Zwei der fünf Wohneinheiten auf der rechten Seite haben wir einer ersten Überprüfung unterzogen. Bisher haben wir den Brandherd noch nicht gefunden, aber es fühlt sich an, als kämen wir ihm näher.«

Als wir gerade die dritte Tür auf dem Flur aufbrauchen, meldete Kyle: »Zehn-vier, LF 64. Ihr habt da oben bald Wasser.«

Als wir die Tür zur dritten Wohneinheit öffneten und hineinkrochen, hörten wir das unverwechselbare Geräusch, als das Feuer die Luft ansaugte. »Tür zu!«, rief ich, und Frisco reagierte blitzschnell. Feuer nährte sich von Sauerstoff, und einem Brand Sauerstoff zuzuführen konnte katastrophale Folgen haben. Ich blickte an die Decke, konnte aber keinen Hinweis auf eine Rauchgasdurchzündung oder einen Flammenüberschlag erkennen, so dass ich es für sicher hielt, die Suche fortzusetzen.

Inzwischen ging ich davon aus, dass die Wohnungen auf beiden Flurseiten einander spiegelten und die Wohnungen auf jeder Seite denselben Grundriss hatten. Wenn das Feuer sich tatsächlich über drei Wohneinheiten ausgebreitet hatte, befand es sich wahrscheinlich auf der linken Seite dieser Wohnung, dort, wo sich das Elternschlafzimmer befand, sowie in den beiden letzten Wohnungen auf dieser Flurseite.

»Lass uns links mit der Suche beginnen«, sagte ich.

Als ich das erste Schlafzimmer betrat, traf mich die Hitze mit solcher Wucht, als wäre ich gegen eine Wand gelaufen. In diesem Zimmer brannte es definitiv. Das Beängstigendste war der undurchdringliche schwarze Rauch. Tatsächlich war er so dicht, dass ich nicht die Hand vor Augen sehen konnte, ganz zu schweigen von dem Feuer, es war also gut möglich, dass wir nur Zentimeter von den Flammen entfernt waren, ohne es zu bemerken. Da wir kein Wasser hatten und nichts sehen konnten, zogen wir uns ins Wohnzimmer zurück und schlossen die Tür des Elternschlafzimmers hinter uns, in der Hoffnung, so ein Ausbreiten des Feuers verhindern zu können.

Ich betätigte die Ruftaste meines Funkgeräts. »Feuer in der dritten Wohneinheit rechts vom Treppenhaus lokalisiert. Brandherd im Elternschlafzimmer auf der linken Seite. Fahren mit der Durchsuchung der übrigen Wohnung fort.«

Wir robbten durch die Küche zum zweiten Schlafzimmer in der hinteren rechten Ecke. Da es kurz nach Mitternacht war, suchten wir vorrangig die Schlafzimmer ab, da potenzielle Opfer um diese Zeit mutmaßlich im Bett lagen.

Unsere Funkgeräte plärrten. »Zehn-vier. LF 11 ist drei Stockwerke unter euch. Sind gleich da.«

Offenbar würde es noch eine Weile dauern, bis wir Unterstützung bekamen. Außerdem ging ich davon aus, dass wir die letzten beiden Wohnungen auf dieser Flurseite nicht würden betreten können, bevor wir Wasser hatten. Als wir uns in das zweite Schlafzimmer vorarbeiteten, hörte ich einen erstickten Schrei, bei dem sich mir die Nackenhaare sträubten.

»Hast du das gehört?«

»Ja. Ist das ein Baby?«, fragte Frisco angespannt.

Ich ließ den Blick durch das Zimmer schweigen. Ich sah kein Gitterbettchen, nur ein normal großes Bett in einer Ecke und direkt gegenüber einen Schreibtisch. Entsprechend seltsam war es, dass wir ein Baby hatten schreien hören.

Ich hielt die Luft an, um die Geräusche meines Atmungsgeräts zu dämmen.

»Klingt, als käme es aus dem Schrank.« Ich hastete rüber zu der Tür, die einen Spaltbreit offen stand, und entdeckte im Schrank ein Kätzchen, das zitterte vor Angst.

Gott sei Dank.

»Falscher Alarm. Nur eine Katze.«

Frisco und ich atmeten erleichtert auf. Der Alptraum aller Feuerwehrleute war es, auf ein Kind in Not zu stoßen. Ich brachte es nicht übers Herz, das Tier zurückzulassen, und so schnappte ich es mir und steckte es in die Tasche meiner Brandschutzjacke. Ich betete, dass es für eine Weile dort gut aufgehoben war, da wir das Gebäude nicht so bald würden verlassen können. Wir beendeten die Suche in der Wohnung und näherten uns der nächsten Tür auf dem Flur. Flammen züngelten an der Decke auf der Suche nach Nahrung und versperrten uns den Weg zu den hinteren vier Wohnungen.

Wieder griff ich zum Funkgerät. »Brandherd am hinteren Ende des Flurs lokalisiert. Zugang zu den letzten vier Wohneinheiten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Setzen Suche in der letzten Wohnung auf der linken Seite fort.«

John Andrews, mein Captain, meldete sich. »Zehn-vier an Hogan. Hier ist eine Frau, die gemeldet hat, dass sich noch ein achtjähriger Junge im Haus befindet.«

Scheiße!

Getrieben von der Sorge um das Kind krochen wir in die Wohnung auf der gegenüberliegenden Seite des Flurs. Zwar war nicht ausgeschlossen, dass das Feuer übergesprungen war, aber der Gedanke, dass hier irgendwo ein Kind in der Falle saß, überlagerte die Furcht. Ich betete, dass der Junge sich nicht in einer der Wohnungen befand, zu denen wir im Augenblick keinen Zugang hatten. Der Rauch war so dicht, dass wir kaum etwas sehen konnten, und so schloss ich die Augen, um meine anderen Sinne zu schärfen.

Nachdem wir bereits mehrere Wohnungen durchsucht hatten, visualisierte ich den Grundriss der Wohnung. Mit einem Fuß Wandkontakt haltend, schwang ich das Brecheisen durch den Raum, um eventuelle Opfer zu lokalisieren. Zu den Grundregeln von Brandeinsätzen gehörte, dass man immer Kontakt zur Wand hielt, insbesondere bei Erstdurchsuchungen unter schlechten Sichtverhältnissen, damit man nicht die Orientierung verlor und nicht mehr aus einer Wohnung herausfand.

»Über uns!«, rief Frisco hinter mir.

Ich hob den Blick und sah durch den schwarzen Rauch einen orangefarbenen Schein. »Scheiße!«, fluchte ich. Das Feuer war tatsächlich übergesprungen, und wir befanden uns unmittelbar unter den Flammen.

Ich drückte die Sprechtaste an meinem Funkgerät. »Feuer in mindestens sechs Wohneinheiten im zehnten Stock«, meldete ich.

Wir hatten bereits den Großteil der Wohnung durchsucht. Nur ein Zimmer war noch übrig. In diesem Moment hörte ich eins der furchterregendsten Geräusche in der Brandbekämpfung – das Zischen, wenn ein Feuer Sauerstoff »ansaugt«. Mir ging die Düse beim Anblick der Flammen, die sich auf der Suche nach Sauerstoff entlang der Decke vorarbeiteten. Es würde einen Rollover geben, eine Rauchgasdurchzündung, bei der sich die Gase unter der Decke entzündeten, so dass der Raum, in dem wir uns befanden, sich innerhalb weniger Minuten in eine Flammenhölle verwandeln würde, wenn wir es nicht mit Wasser bekämpften.

Mir war klar, dass wir die Wohnung sofort verlassen sollten, um nicht selbst, nur mit einem Kanister Wasser zum Schutz, inmitten der Feuersbrunst in der Falle zu sitzen. Wenn wir weiter zur Tür vordrangen, würden wir vielleicht nicht mehr rechtzeitig rauskommen, und da der Löschtrupp von außen nach innen löschen würde, so dass das Feuer erst recht in unsere Richtung gedrückt wurde, würden die Kollegen zwei tote Kameraden zu beklagen haben.

Aber in dem Zimmer war ein kleiner Junge, und ich wollte nicht noch ein Menschenleben auf dem Gewissen haben.

»Wasser bereit«, sagte eine Stimme über Funk. Das wurde auch Zeit. Der Löschtrupp befand sich also jetzt mit dem Schlauch im zehnten Stock.

»Lass uns abhauen!«, rief Frisco und wandte sich ab, um die Wohnung zu verlassen, aber mein Bauchgefühl sagte mir, dass ich das Risiko eingehen sollte, einen Blick in das letzte Schlafzimmer zu werfen. Ich konnte nicht von Frisco verlangen, ebenfalls gegen das Protokoll zu verstoßen, und so sein Leben in Gefahr zu bringen, also robbte ich allein weiter.

Das hier war die letzte noch zugängliche Wohnung in diesem Stockwerk, die noch nicht final durchsucht worden war, und so hoffte ich, dass der Junge sich hinter dieser Tür befand.

Ich stürzte in das Zimmer und sah auf und unter dem Bett nach, aber da war niemand. »Wasser marsch!«, hörte ich aus dem Funkgerät.

Mein Puls schoss in die Höhe, und ich zwang mich, die aufsteigende Panik zu unterdrücken. Ich musste raus, sofort, sonst würde ich bei lebendigem Leibe gekocht. Als ich mich gerade zurückziehen wollte, erinnerte ich mich an das Kätzchen in meiner Tasche, und eine innere Stimme sagte mir, ich solle im Schrank nachsehen. Ich riss die Tür auf, streckte eine Hand hinein und ertastete einen Fuß.

Halleluja.

Das Herz schlug mir bis zum Hals, als ich mich über das Kind beugte und es aufhob. Ich versuchte aufzustehen, da ich im Laufen schneller wäre als kriechend, aber das Feuer machte mir einen Strich durch die Rechnung und zwang mich wieder in die Knie. »Hogan, wo steckst du?«, hörte ich Frisco über Funk fragen.

Die Angst in seiner Stimme war nicht zu überhören, aber ich konnte nicht nach dem Funkgerät greifen und antworten, während ich mit dem Jungen Richtung Ausgang kroch, und während das vertraute Geräusch der Wasserspritze durch die offene Wohnungstür drang.

Die Flammen an der Decke hatten sich vervierfacht und krochen rasend schnell an der Wand hinab, so dass ich keinen Meter Luft mehr über dem Boden hatte. Wir würden es nicht schaffen. Ich kroch so schnell ich konnte in eine Ecke, legte das Kind ab und schirmte es mit meinem Körper ab, während ich nach dem Funkgerät griff. Wenn es denn so enden musste, wollte ich wenigstens, dass alle wussten, dass ich alles in meiner Macht Stehende getan hatte, um den Jungen zu retten.

»Wasser aus! Ich komme mit einer Person aus der dritten Wohnung zur Linken.«

Ich drückte den Jungen wieder an mich und wartete, bis das Rauschen des Wassers verstummte, während ich betete, dass uns noch ein paar Sekunden Zeit blieben, bevor das Feuer uns verschlang. Das Kind rührte sich nicht, und ich befürchtete schon das Schlimmste, aber dann hörte ich ein leises Stöhnen, das mir Hoffnung machte. Ohne nachzudenken, holte ich tief Luft, nahm den Helm ab und zog mir das Atemgerät vom Kopf, um es dem Jungen überzustülpen. Atme!

Ich wusste nicht, ob der Gestank versengter Haare von mir kam oder von dem Jungen, aber die Hitze auf meinem ungeschützten Kopf war unerträglich. Ich zog die Jacke höher, um Mund und Nase zu schützen, und setzte den Helm wieder auf.

War das leichtsinnig? Zweifellos, aber ich wollte kein totes Kind raustragen. Das war mir wichtiger als meine eigene Sicherheit.

»Du kannst rauskommen, Hogan«, sagte eine Stimme über Funk, und noch bevor sie ausgesprochen hatte, hatte ich den Jungen gepackt und machte, dass ich da rauskam. Auf dem Flur schob ich mich an den Kameraden mit dem Wasserschlauch vorbei und hielt die Luft an, um nicht giftigen Rauch einzuatmen.

Kurz bevor ich das Treppenhaus erreichte, ließ mein Körper mich im Stich und versuchte, einzuatmen, aber anstatt Luft sogen meine Lungen Rauch ein.

Autumn

Ein Hustenanfall befreite mich von dem Rauch in meinen Lungen, und der Sanitäter brauchte mich zu einem Krankenwagen, wo er mir eine Sauerstoffmaske überzog, nachdem ich mich kraftlos auf die Metallstufe hatte fallen lassen. Obwohl mir immer noch schwindlig war und ich nach wie vor nicht klar sehen konnte, war die saubere Luft eine Wohltat. Nachdem er einen Monitor über eine Klemme an meinen Finger angeschlossen hatte, begann er, mit seinem Stethoskop meine Lungen abzuhören.

»Tief einatmen, Ma’am«, sagte er. Ich versuchte es. Er bewegte das Stethoskop über meine Brust. »Könnten Sie in den Krankenwagen steigen? Ich kann bei dem Lärm hier draußen kaum etwas hören.«

Ich stolperte in den Rettungswagen und sank auf die Trage. »Darf ich Ihr Sweatshirt hochschieben, um Ihren Rücken abzuhören?«

Ich murmelte mein Einverständnis und setzte mich auf, damit er an meinen Rücken herankam. Das kalte Metall des Stethoskops ließ mich erschauern und holte mich ein wenig aus meiner Schockstarre. Er setzte das Stethoskop erneut an, und wieder. Dann fühlte ich seine Hand auf der langen gebogenen Narbe seitlich an meinem Brustkorb, und in diesem Moment war ich schlagartig wieder ganz da. Er nahm das Stethoskop weg.

»Ich werde Sie ins Krankenhaus bringen, damit man Sie gründlich untersucht«, sagte er.

Er wusste Bescheid.

»Eine Rauchvergiftung können ausgerechnet Sie nun wirklich nicht brauchen.«

Der Sauerstoffmangel hatte mich duselig gemacht, und ich verfluchte mich dafür, dass ich kostbare Minuten vergeudet hatte.

Abrupt sprang ich von der Trage. »Eli!«

Ich stürmte nach draußen, kam aber nur bis zur Treppe, wo mich die Sauerstoffmaske bremste. Unbeholfen riss ich mir die Maske vom Gesicht und lief auf den Eingang des Gebäudes zu, ohne die Protestrufe des Sanitäters zu beachten.

Ich lief und sprang über Schläuche, bis sich ein Arm um meine Mitte legte und mich aufhielt. »Ich kann Sie da nicht reinlassen, Miss.«

Ich wirbelte herum und funkelte den Feuerwehrmann, auf dessen Helm der Schriftzug Captain prangte, wütend an.

»Ich muss Eli holen. Bitte. Er ist erst acht«, rief ich verzweifelt.

Das Gesicht des Mannes wurde sehr ernst. »In dem Haus befindet sich noch ein achtjähriger Junge?«

»Ja! Ich habe es den Feuerwehrleuten auf der Treppe zugerufen, aber ich weiß nicht, ob sie mich gehört haben. Bitte. Ich muss ihn rausholen. Ich bin für ihn verantwortlich. Er ist oben im zehnten Stock und wird es alleine nicht aus der Wohnung schaffen.«

Das Funkgerät neben meinem Ohr knisterte, aber ich war durch meinen Tunnelblick zu abgelenkt, um zu verstehen, was gesagt wurde.

»Keine Sorge, wir finden ihn.« Mit der freien Hand – mit der anderen hielt er mich immer noch fest – betätigte er einen Knopf am Funkgerät.

»Zehn-vier an Hogan. Hier ist eine Frau, die gemeldet hat, dass sich noch ein achtjähriger Junge im Haus befindet.«

Ich sah dem Mann unverwandt in die Augen. »Sie müssen ihn finden«, flehte ich.

Sein Blick war so eindringlich wie mein eigener. »Wir holen ihn, Miss. Die besten Feuerwehrleute der Stadt sind im Haus und suchen nach ihm.«

Der Sanitäter, der mich untersucht hatte, unterbrach uns. »Ma’am, wir müssen Sie ins Krankenhaus bringen.«

»Ich gehe nirgendwohin«, entgegnete ich. Ich würde hierbleiben, bis Eli in Sicherheit war.

Er seufzte. »Dann setzen Sie wenigstens wieder die Sauerstoffmaske auf.«

Der Captain nahm den Arm von meiner Taille. »Wir holen ihn da raus. Gehen Sie mit und lassen Sie sich helfen.«

Ich ließ die Schultern hängen. »Also gut.«

Ich folgte dem Mann zurück zum Krankenwagen und ließ mir von ihm wieder die Sauerstoffmaske aufsetzen. Nach einigen Atemzügen fühlte ich mich gleich viel besser. Das Gefühl der Beklemmung in der Brust ließ nach, oder wurde zumindest von meiner Sorge überlagert.

»Ich sage das jetzt zum letzten Mal. Sie müssen ins Krankenhaus.«

»Und ich wiederhole, dass ich jetzt nicht wegkann«, entgegnete ich schroff, was eigentlich gar nicht meine Art war, aber der Typ ging mir wirklich auf den Zeiger. »Eli ist noch da drin. Ich kann jetzt nicht weg.«

Er nickte. »Also gut.« Er reichte mir die Sauerstoffflasche. »Lassen Sie die Maske auf, bis die Flasche leer ist, okay?«

»Klar.« Ich legte mir die Sauerstoffflasche auf den Schoß, schloss die Augen und betete stumm, dass es der Feuerwehr gelang, Eli aus dem brennenden Haus zu retten. Sie mussten ihn finden und wohlbehalten da rausholen.

Abrupt riss ich die Augen auf. Ich musste Janet anrufen und sie von dem Brand in Kenntnis setzen. Sie würde für ihren Sohn da sein wollen. Ich griff instinktiv an meine Seite und tastete nach Taschen, aber vergeblich. Meine Shorts hatten keine.

Ich schaute mich suchend nach einer Lösung für mein Problem um. Überall waren mehr oder weniger aufgeregte Mieter aus dem nun scheinbar vollständig evakuierten Gebäude, unter die sich Schaulustige aus den Nachbarhäusern mischten.

Die ganze Straße wimmelte von Menschen. Es war so voll wie an Silvester auf dem Times Square, nur dass die Stimmung entsprechend angespannt war.

Schläuche führten von mehreren Löschfahrzeugen zur Eingangstür des brennenden Wohnblocks, der in flackerndes rotes Licht getaucht war.

Ich begegnete dem Blick von Mrs Allen, einer älteren Dame, die am Ende unseres Flur wohnte, und sie kam zu mir herüber.

»Geht es Ihnen gut, Autumn?«

Ich nickte und schob die Sauerstoffmaske kurz beiseite. »Das wird schon wieder. Haben Sie Ihr Handy bei sich?«

Sie zog es aus der Tasche.

»Haben Sie Janets Nummer? Eli…« Sorge schnürte mir die Kehle zu, aber Mrs Allen schien auch so zu verstehen.

»Du lieber Gott. Ja.« Sie entsperrte ihr Telefon und rief Janets Nummer auf, bevor sie mir das Handy reichte. »Hier.«

Ich tippte auf »Anrufen« und hielt mir nervös das Handy ans Ohr. Ich fürchtete mich vor dem Gespräch. Janet meldete sich gleich beim ersten Läuten. »Mrs Allen, ich habe gehört, dass unser Haus brennt und…«

Ich unterbrach sie. »Janet, ich bin’s, Autumn.«

»Gott sei Dank! Ich habe schon versucht, dich zu erreichen. Bist du okay? Geht es Eli gut? Ich bin unterwegs. Ich bin in ein paar Minuten da.«

»Ich bin okay.« Ich schluckte hart. »Janet …, Eli … ist noch im Haus.«

Der beinahe unmenschliche Schrei, der aus dem Telefon drang, brach mir das Herz.

»Es tut mir leid, Janet«, schluchzte ich. »Der Rauch war so dicht …«

»Ich bin gleich da«, schrie sie und legte auf.

Ich gab das Telefon an meine Nachbarin zurück. Sie legte mir eine Hand auf die Schulter. »Wir werden für ihn beten. Sie müssen auf Gott vertrauen. Ihm wird nichts passieren.«

Und wie ich betete. Ich betete, dass Mrs. Allen recht hatte, weil ich nicht glaubte, dass ich mit der Schuld würde leben können, falls Eli etwas zustieß. Ich war schuld, dass er sich noch in dem brennenden Gebäude befand. Ich hätte früher reagieren müssen. Ich schlug die Hände vor das tränennasse Gesicht.

Dylan

Ich stürzte unkontrolliert hustend durch die Etagentür und traf auf dem Treppenabsatz auf Frisco, der mich wütend anfunkelte. »Was zur Hölle sollte das, Hogan? Du könntest tot sein!«

»Ich hatte …« Wieder musste ich husten. »so ein Gefühl … dass der Junge … in dem Zimmer ist.«

Da ich nicht noch mehr Zeit verlieren wollte, rannte ich die Treppe hinunter. Frisco heftete sich an meine Fersen. »Das verstehe ich ja, Mann, aber du hättest mir was sagen müssen. Ich wäre mit dir reingegangen.«

Frisco war Vater, und genau deshalb hatte ich das Risiko allein eingehen wollen. Ich hatte keine Familie, die zu Hause auf mich wartete. Wenn sich jemand opferte, dann war ich das.

Wir liefen an zwei anderen Löschgruppen vorbei, die im nächsten Geschoss auf die Freigabe warteten, um die Suche im Brandgeschoss fortzusetzen. »Ich weiß, aber das hätte böse ins Auge gehen können«, entgegnete ich heiser. »Ich wollte nicht … dass du auch … dein Leben riskierst.«

Frisco seufzte. Meiner Logik hatte er nichts entgegenzusetzen. »Immerhin hätte ich, wenn ich gewusst hätte, dass du nicht direkt hinter mir bist, der Löschgruppe nicht grünes Licht zum Löschen gegeben.«

»Lass uns den Kleinen rausbringen. Du kannst mich … später noch … zur Sau machen, okay?«

Im Erdgeschoss lief Frisco voraus, um einen Sanitäter zu alarmieren. Sie kamen mir an der Eingangstür entgegen, und ich legte mit brennenden Lungen den Jungen auf die Trage. Die Sanitäter zogen ihm sofort eine Sauerstoffmaske über.

Einer der Sanitäter musterte mich prüfend, als er mir mein Atemgerät zurückreichte. »Sie sehen nicht gut aus«, sagte er. »Kommen Sie mit, ich checke Sie mal durch.«

»Es geht mir gut«, protestierte ich hustend und winkte ab. »Ich habe nur etwas Rauch abbekommen.« Das Adrenalin hielt mich auf den Beinen, und ich wollte zurück ins Gebäude und meinen Job machen.

»Lass dich untersuchen, Hogan«, widersprach Frisco. »Du hast Rauch eingeatmet und den Jungen zehn Stockwerke nach unten getragen. Du bist ganz grau im Gesicht, und das ist nicht nur Ruß.«

Ich hustete wieder, bis meine Lungen glühten, und spuckte schwarzen Auswurf aus. »Okay, einverstanden.« Frisco nahm mir das Sauerstoffgerät ab.

Als ich dem Sanitäter zum Krankenwagen folgte, blieb ich abrupt stehen, als ich eine Frau erblickte, die hinten aus einem Rettungswagen sprang. Sie riss sich die Sauerstoffmaske vom Gesicht und lief zu dem Jungen auf der Trage.

»Eli! Eli, bist du okay?«, rief sie aufgelöst. »Es tut mir so leid. Ich habe es nicht bis zu deinem Zimmer geschafft. Ich habe es versucht. Es tut mir so leid.«

Ihr volles braunes Haar war zu einem unordentlichen Dutt am Hinterkopf zusammengefasst, und sie trug Schlafshorts aus Flanell zu einem NYU-Hoodie, das ihr mindestens zwei Nummern zu groß war. Sie in diesem Aufzug zu sehen, fühlte sich irgendwie seltsam intim an. In dieser Aufmachung bekamen sie sonst sicher nur Menschen zu sehen, die ihr nahestanden, und ich war unsicher, ob ich wegschauen oder sie trösten sollte. Ihre Augen schwammen in Tränen, und sie sah so aufgelöst aus, dass sie mir leidtat.

Als ich näherkam, schätzte ich, dass sie nicht älter sein konnte als dreiundzwanzig. Hatte der Captain nicht erwähnt, der Junge wäre acht? Sie musste bei seiner Geburt noch ein Teenager gewesen sein.

Die Sanitäter hoben die Trage in den Krankenwagen, und die Knie der Frau zitterten dermaßen, dass sie sich kaum noch auf den Beinen halten konnte.

In diesem Moment kam eine Frau im OP-Kittel über den Rasen auf sie zu gelaufen. »Mein Sohn! Mein Sohn!«

Sie stieß die Frau, die ich beobachtet hatte, beiseite und zwängte sich hinter der Trage in den Rettungswagen.

»Es tut mir leid, Janet«, rief die jüngere der beiden Frauen unter Tränen. Offensichtlich war sie doch nicht die Mutter. Sie sah so verloren aus, als sie dem davonfahrenden Rettungswagen nachblickte, dass es mir in der Seele wehtat. Ich trat hinter sie, und sie zuckte zusammen, als ich ihr eine Hand auf die Schulter legte.

»Es wird alles gut«, sagte ich so mitfühlend wie möglich. Zwar war ich mit vier Brüdern aufgewachsen und dementsprechend abgehärtet, aber immerhin wurde mir nachgesagt, ich wäre von allen der Sensibelste.

Die Frau wandte sich um und musterte mich eine Sekunde. Ich registrierte, dass sie haselnussbraune Augen hatte, in denen Tränen glitzerten. Als sie sich mir unvermittelt an den Hals warf, war ich im ersten Moment so perplex, dass ich im ersten Moment mit hängenden Armen dastand, nicht sicher, wie ich auf den Gefühlsausbruch reagieren sollte. Schließlich legte ich aber die Arme um sie und sagte leise: »Alles wird gut. Sie und Eli sind beide in Sicherheit.«

Manchmal brauchten Menschen einfach jemanden, der ihnen Trost zusprach, auch wenn es ein Fremder war. Außerdem fühlte es sich gut an, sie im Arm zu halten, während sie sich an meiner Schulter ausweinte. Sie war einen Kopf kleiner als ich und weckte meinen Beschützerinstinkt.

Dass sie sich in ihrer Verzweiflung an mich klammerte, berührte etwas in mir, und die Anspannung, derer ich mir bis jetzt gar nicht bewusst gewesen war, fiel von mir ab, wurde von einem ganz anderen Gefühl abgelöst. Zu meiner eigenen Überraschung wollte ich sie am liebsten gar nicht mehr loslassen, oder zumindest so lange nicht, bis sie sich wieder beruhigt hatte. Und darüber hinaus.

Als würde auch sie das Kribbeln spüren, versteifte sie sich plötzlich, ließ mich los und wich einen Schritt zurück. Mit beiden Händen wischte sie sich die Tränen vom Gesicht. »Es … tut mir leid. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist«, entschuldigte sie sich schniefend. »Ich … ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.«

Ich machte einen Schritt auf sie zu. »Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Miss. Das ist okay, wirklich.«

Aus der Nähe war sie sogar noch hübscher als sie mir bereits aus der Ferne erschienen war. Sie hatte eine natürliche Schönheit an sich. Ihre Haut war makellos und sie hatte endlos lange Wimpern, die die funkelnden grünen und goldfarbenen Sprenkel in ihren haselnussbraunen Augen betonten. Ihre Wangen waren gerötet, von der Hitze des Feuers gefolgt von der beißenden Januarkälte. Und ihre vollen feuchten Lippen brachten mich auf dumme Gedanken. Einen Moment stand ich nur da und starrte sie an, völlig gebannt von ihrem Anblick.

»Danke, dass ich mich an Ihrer Schulter ausweinen durfte.« Verlegen senkte sie den Blick. »Glauben Sie wirklich, dass Eli durchkommt?« Ihre Frage riss mich aus meiner Starre.

»Er scheint ein Kämpfer zu sein«, entgegnete ich ausweichend, da ich keine falschen Versprechungen machen wollte. »Er hat auf mich reagiert, als ich ihn gefunden habe, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen.«

Sie seufzte, und ihre Schultern entspannten sich ein wenig. »Ich habe heute Abend auf ihn aufgepasst. Ich wohne im Apartment gegenüber. Seine Mom, Janet, ist alleinerziehende Krankenschwester. Sie hatte Spätschicht, also habe ich Eli und mir Abendessen gemacht und ihn dann ins Bett gebracht. Ich bin auf dem Sofa eingeschlafen, und als ich aufgewacht bin, war alles voller Rauch. Ich habe nach ihm gerufen und versucht, ihn zu holen, aber ich bekam keine Luft.« Ein gequälter Ausdruck trat auf ihr Gesicht. »Ich bin in Panik geraten und rausgelaufen. Wenn er es nicht schafft …«

Tränen liefen ihr über die Wangen, und ich hob, ohne nachzudenken die Hand, um sie fortzuwischen. Sie ließ es geschehen.

»Sie sind ganz kalt«, bemerkte ich, als ich ihre Haut berührte. Immerhin war Januar, und sie war nur spärlich bekleidet. Instinktiv begann ich, meine Schutzjacke auszuziehen, um sie ihr über die Schultern zu legen.

Plötzlich schlug sie die Hände über den Mund. »Oh mein Gott! Lily!« Sie schüttelte heftig den Kopf und fing wieder an zu weinen.

Panik stieg in mir auf. »Wer ist Lily?«

Sie schluchzte jetzt so heftig, dass sie kaum sprechen konnte. »Meine Katze. O Gott. Ich war so … Eli … vergessen«, stammelte sie unzusammenhängend.

In der Angst um den Jungen hatte ich gar nicht mehr an das Kätzchen gedacht. Als hätte es seinen Namen gehört, bewegte sich das Kätzchen in meiner Jackentasche. Gott sei Dank. Das Letzte, was die Frau jetzt brauchen konnte, war, dass ich ihre Katze tot aus der Tasche fischte. Ich hängte ihr die Jacke über die Schultern.

»Damit Sie sich nicht erkälten.« Ich öffnete die Tasche, langte vorsichtig hinein und holte das Kätzchen heraus, das zwar schwach war, aber wie durch ein Wunder den Brand überlebt hatte.

»Dann ist das hier vermutlich Lily?«, fragte ich und hielt ihr das Kätzchen hin.

Mit einem Freudenschrei nahm sie mir das maunzende Fellknäuel ab und bedeckte sein graues Fell mit Küssen. Dann blickte sie wieder zu mir auf und schüttelte fassungslos den Kopf. »Sie haben nicht nur Eli, sondern auch Lily gerettet? Ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen danken soll.«

Ihr Blick berührte mich auf eine Art und Weise, die mich verblüffte. Noch nie hatte ich so spontan eine solche Verbundenheit zu einem anderen Menschen verspürt. Plötzlich fühlte ich mich sehr verwundbar und wusste nicht so recht, wie ich mich verhalten sollte. Ich senkte kopfschüttelnd den Blick. »Sie brauchen mir nicht zu danken. Das ist mein Job.«

Hierauf umarmte sie mich erneut, wobei sie darauf achtete, die kleine Lily nicht zu zerquetschen. Sie stellte sich auf Zehenspitzen und küsste mich zart auf die Wange. »Danke.«

Die Atemlosigkeit in ihrer Stimme jagte mir einen Schauer über den Rücken, und die Haut an meiner Wange, dort, wo sie mich geküsst hatte, schien zu glühen. Ich verstand einfach nicht, wie eine völlig fremde Frau bei mir solche Gefühlswallungen hervorrufen konnte. Die Berührung ihrer Lippen setzte mein Kopfkino in Gang, und ich spürte ein verräterisches Kribbeln im Schritt. Ein neuerlicher Hustenanfall holte mich in die Wirklichkeit zurück.

Die Frau legte mir eine Hand auf die Schulter. »Alles okay mit Ihnen?«

Ich nickte, trotz des Hustens. Ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen um mich machte.

»Sie sollten sich durchchecken lassen.« Ohne meine Erwiderung abzuwarten, packte sie meinen Arm und zog mich zu den bereitstehenden Krankenwagen. Es verblüffte mich, dass sie, die eben völlig durch den Wind gewesen war, plötzlich so entschlossen wirkte.

»Entschuldigung«, sagte sie mit Autorität in der Stimme, als wir uns einem der Sanitäter näherten. Steve hieß er, und ich kannte ihn von vorausgegangenen Einsätzen. »Können Sie sich ihn bitte mal ansehen? Er hat einen heftigen Husten.«

Steve betrachtete sie länger als nötig, und ich verspürte einen Anflug von Eifersucht. »Klar«, sagte er dann. »Aber Sie sollten auch die Sauerstoffmaske wieder aufsetzen. Wenn Sie schon nicht ins Krankenhaus wollen, sollten Sie wenigstens eine Weile die Sauerstoffmaske auflassen.« Sie nickte, und ließ sich die Maske aufsetzen.

Steve richtete seine Aufmerksamkeit auf mich. »Setzen Sie sich, Hogan«, sagte er und zeigte auf den Tritt des RTW.

Ich wollte protestieren, aber der eindringliche Blick der Frau hielt mich davon ab. Sie hatte mich ganz schön im Griff. Ich nahm es hin und gehorchte. Steve hörte meine Lungen ab und setzte mir eine Sauerstoffmaske auf. »Du hast Rauch in der Lunge. Lass die Maske auf, und ich höre dich gleich noch mal ab.«

Ich nickte und atmete den frischen Sauerstoff ein, der das Brennen in meiner Lunge linderte. Die Frau schenkte mir ein zufriedenes Lächeln, das mich mitten ins Herz traf. Was macht sie mit mir?

Mein Blick fiel auf das kleine Kätzchen, das sie immer noch an die Brust gedrückt hielt, und ich hob meine Sauerstoffmaske kurz an, um zu sprechen. »Hey, Steve. Könntest du auch mal nach der Katze sehen? Ich habe sie im Haus eingesammelt und sie war ziemlich lange in meiner Jackentasche.«

Die Frau warf mir einen dankbaren Blick zu und reichte dem Sanitäter das Tier.

»Also, ehrlich gesagt verstehe ich nicht viel von Tieren, aber der Sani vom anderen RTW war mal Tierarzthelfer. Ich gehe mal kurz rüber. Bleiben Sie beide hier, ich bin gleich wieder da.«

Die Frau nickte. »Super, vielen Dank.« Sie setzte sich neben mich auf die Treppenstufe, die so schmal war, dass unsere Beine sich berührten. »Ihnen muss doch kalt sein nur in dem T-Shirt. Nehmen Sie Ihre Jacke zurück. Ich komme schon klar.«

Sie machte Anstalten, meine Brandschutzjacke auszuziehen, aber ich legte ihr eine Hand auf den Oberschenkel, um sie davon abzuhalten. Ein Stromschlag durchzuckte meine Hand beim Kontakt mit ihrer nackten Haut, und ich musste den Impuls unterdrücken, die Hand höher gleiten zu lassen.

»Alles gut, ehrlich. Da oben war es höllisch heiß, die Kälte fühlt sich also gut an. Behalten Sie die Jacke bitte an. Sie müssen doch frieren nur im knappen Schlafanzug. Und Schuhe haben Sie auch keine an.«

»Sind Sie ganz sicher?«, fragte sie.

»Absolut.«

Sie lächelte. »Danke. Mir ist tatsächlich ziemlich kalt.«

Gott, sie war so süß. Sie sah zu mir auf und lächelte. Wieder war da dieses Gefühl von Verbundenheit. Ich blendete die chaotische Szenerie um uns herum aus, und es gab nur noch uns beide. In diesem Moment wusste ich, dass mein Leben nach der Begegnung mit ihr nicht mehr dasselbe sein würde.

Ich spürte ihre Macht über mein Herz und war mir nicht sicher, wie ich damit umgehen sollte. Es gab einen Grund, weshalb ich niemanden an mich heranließ. Menschen sterben und hinterlassen gebrochene Herzen, und das meine war noch nicht wieder verheilt. Ich war noch nicht bereit, neue Wunden zu riskieren.

Ich nahm meine Hand von ihrem Rücken und hielt sie ihr stattdessen hin. »Ich bin übrigens Dylan.«

Lachend drückte sie meine Hand. »Irgendwie haben wir das alles verkehrt herum gemacht«, sagte sie. »Wir haben den Händedruck übersprungen und sind gleich zur Umarmung übergegangen. Tut mir leid, dass ich dich vollgeheult habe. Ich bin Autumn.«

»Jederzeit gerne«, sagte ich augenzwinkernd, wobei ich wieder eine Grenze überschritt, indem ich sie anflirtete.

Sie errötete.

»Allerdings hoffe ich, dass du dich nie wieder an meiner Schulter ausweinen musst«, sagte ich.

Ihr Name kam mir ebenso leicht über die Lippen wie das Du, und ich fragte mich unwillkürlich, wie es sich wohl anfühlen mochte, sie zu küssen.

Autumn warf mir einen Blick zu, den ich dahingehend interpretierte, dass sie auf mein Flirten einging. »Das klingt ja, als würdest du davon ausgehen, dass wir uns nach dieser schrecklichen Nacht wiedersehen, Dylan.« Damit hatte sie mir den Ball wieder zugespielt.

»Zumindest hoffe ich es. Und das nächste Mal gerne ohne Sauerstoffmaske«, entgegnete ich.

Plötzlich kam Kyle auf mich zugestürmt. »Was zur Hölle hast du dir dabei gedacht?«, fuhr er mich an.

Ich verdrehte die Augen und fühlte, wie sich die Anspannung von vorhin wieder einstellte. Mit übertriebener Gestik nahm ich die Sauerstoffmaske ab. »Ich bin okay, Kyle, danke der Nachfrage.«

»Lieutenant, wenn ich bitten darf«, korrigierte er mich, ohne auf meine sarkastische Bemerkung einzugehen. »Kannst du mir erklären, warum ich von meinen Leuten erfahren muss, dass sie dich um ein Haar umgebracht hätten, weil du Vollhonk zurückgeblieben bist, ohne das zu melden, so dass die Kollegen mit Löschen angefangen haben, obwohl du noch in der brennenden Wohnung warst?« Es war weniger eine Frage als eine Rüge.

Ich ärgerte mich über seinen selbstgerechten Auftritt. Er hätte an meiner Stelle das gleiche getan, das wusste ich. »Ich habe einen Jungen rausgeholt«, blaffte ich. »Wäre es dir lieber gewesen, ich hätte ihn verbrennen lassen?«

Kyle schüttelte den Kopf und lief von einer Sekunde auf die andere rot an. »Das ist nicht der Punkt, Dyl.«

»Entschuldigung, Sir?«, mischte Autumn sich ein. »Dylan hat den kleinen Sohn meiner Freundin und auch noch meine Katze gerettet. Ich bin ihm zutiefst dankbar für seinen Einsatz.«