Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: De conatus

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: ¿ Qué nos contamos hoy?

- Sprache: Spanisch

American Ficcion ( Cancelado ) Oscar 2024 al mejor guión adaptado. Thelonious "Monk" Ellison es un escritor en crisis, aclamado por la crítica y rechazado por diecisiete editoriales que creen que no hay lectores para sus libros. Además, está pasando por un momento familiar muy difícil. Su madre está enferma de Alzheimer y tiene que enfrentarse al suicidio de su padre, ocurrido siete años atrás. Necesita dinero y, arrebatado por la ira y la desesperación, publica bajo seudónimo una novela con todos los ingredientes del típico bestseller de escritor negro. El mundo cotidiano del personaje está lleno de personajes con vidas complicadas por su condición marginal: una hermana médica en contra de los antiabortistas, un hermano gay cirujano plástico en paro y divorciado, una madre con Alzheimer que ha sufrido el suicidio de su marido. Al mismo tiempo, el mundo editorial está representado en las conversaciones entre editores y críticos con las frases que utilizan para las ventas y su obsesión por el gusto general de los lectores.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 441

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

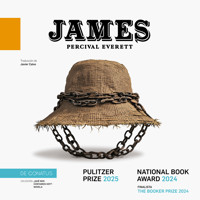

Cancelado

Percival Everett

Traducción

Marta Alcaraz Burgueño

Colección ¿Qué nos contamos hoy?novela

Título:

Cancelado

De esta edición:

© De Conatus Publicaciones S.L.

Casado del Alisal, 10

28014 Madrid

www.deconatus.com

Copyright © Percival Everett, (2001).

Título original: Erasure

Spanish translation rights arranged with Blackie Books, S.L.

Traducción: Marta Alcaraz Burgueño

Primera edición: abril 2024

Diseño: Álvaro Reyero Pita

ISBN epub: 978-84-10182-06-6

Todos los derechos reservados.

Esta publicación no puede reproducirse total ni parcialmente, ni almacenarse en sistema recuperable o transmitido, en ninguna forma ni por ningún medio electrónico, mecánico, mediante fotocopia, grabación ni otra manera sin previo permiso de los editores.

La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:

Para mi mejor amiga, mi amante, mi vida, Chessie

Nunca sería capaz de contar una mentira que alguien pusiera en duda o una verdad que alguien pudiera creer.

Mark Twain, Viaje alrededor del mundo siguiendo el Ecuador

1

Mi diario es un asunto privado, pero como ignoro el momento en el que me llegará la muerte y puesto que, por desgracia, no me siento inclinado a considerar seriamente mi autoextinción, me temo que estas páginas las verán otros. Y ya que, de todos modos, entonces estaré muerto, no debería importarme demasiado quién las vea o cuándo. Me llamo Thelonious Ellison. Soy escritor de narrativa, afirmación que me atormenta cuando pienso que alguien dará con mi relato y lo leerá, pues siempre me han disgustado profundamente los relatos con escritor de protagonista. Así que reclamaré para mí otro papel, uno que, si bien no sustituya al primero, sí lo complemente, y será el de hijo, hermano, pescador, aficionado al arte, carpintero. Y aunque no sea por otro motivo, me quedo con esta última ocupación, que tantos callos me ha provocado, por la vergüenza que le causaba a mi madre, quien, durante años, se refirió a mi furgoneta como «el familiar». Soy Thelonious Ellison. Llamadme Monk.

Tengo la piel oscura, el pelo rizado y la nariz ancha; algunos de mis antepasados fueron esclavos, y en New Hampshire, Arizona y Georgia he sido arrestado por policías de piel lechosa, y por eso la sociedad en la que vivo me dice que soy negro; mi raza es ésa. Aunque soy bastante atlético, no juego bien al baloncesto. Escucho a Mahler, a Aretha Franklin, a Charlie Parker y a Ry Cooder en discos de vinilo y CD. Me licencié summa cum laude en Harvard y odié todos y cada uno de los minutos de mi carrera. Se me dan bien las matemáticas. No sé bailar. No crecí en una ciudad del interior ni en el sur rural. Mi familia tenía un bungalow cerca de Annapolis. Mi abuelo era médico. Mi padre era médico. Mi hermano y mi hermana eran médicos.

Si en la universidad me afilié al Partido de los Panteras Negras, que entonces ya estaba en las últimas, fue, sobre todo, porque me sentía en la obligación de demostrar que era lo bastante negro. Algunas personas que viven en la sociedad en la que yo vivo y a las que se describe como negras me dicen que no soy lo bastante negro. Algunas personas a las que la sociedad califica de blancas me dicen lo mismo. Lo han dicho de mis novelas editores que las han rechazado y críticos a quienes, según parece, he dejado perplejos, y también lo oí en un par de ocasiones en una cancha de baloncesto cuando, al errar un tiro, mascullé: «¡Recórcholis!». De un crítico:

En la novela, hábilmente construida, encontramos personajes bien desarrollados, gran riqueza de lenguaje y un sutil juego argumental, pero a uno le resulta imposible comprender qué relación guarda esta reelaboración de Los persas de Esquilo con la experiencia afroamericana.

Una noche, en una fiesta en Nueva York, una de esas tediosas reuniones en las que gente que escribe se mezcla con gente que quiere escribir y con gente que puede contribuir a que los de una u otra categoría empiecen a escribir o sigan haciéndolo, un agente literario alto y bastante feo me dijo que yo podría vender muchos libros, bastaba con que me olvidara de escribir adaptaciones de Eurípides y parodias de postestructuralistas franceses y me dedicara a escribir las historias reales, crudas y auténticas, de la vida negra. Le dije que yo ya llevaba una vida negra, mucho más negra de lo que él podría llegar a llevar jamás, que ésa era la vida que había llevado y la que llevaría. El agente me dejó para ponerse a charlar con una novelista / performer emergente que no hacía demasiado había posado durante diecisiete horas seguidas delante de la residencia del gobernador disfrazada de esclavo negro y sosteniendo unas riendas, igual que una de esas figuritas de jardín; le dio un golpecito en una de las extensiones de trencitas que llevaba y, con el pulgar, señaló hacia atrás en mi dirección.

La dura y cruda realidad del asunto es que la raza era algo en lo que yo casi nunca pensaba, y las veces en que llegaba a pensar mucho en ello era porque me sentía culpable por no hacerlo. No creo en la raza. Creo que hay personas que me dispararán o me colgarán o me engañarán, o tratarán de detenerme, porque creen en la raza, por mi piel oscura, mi pelo rizado, mi nariz ancha o mis antepasados esclavos. Pero así es la vida.

Las sierras cortan la madera siguiendo la dirección de la fibra o a contrahílo. Si corta al hilo, la sierra de hender avanzará suavemente, pero si corta a contrapelo desgarrará la madera. Todo depende de la geometría de los dientes, de su forma, tamaño y disposición, de cómo se separan de la hoja. El dentado de los serruchos de través suele ser más pequeño que el de los de hender, cuyos dientes grandes cortan la madera rápidamente y están separados por huecos que al dejar pasar el serrín evitan que el serrucho se atasque. Los dientes de los serruchos de través abren una ranura más ancha, están inclinados hacia atrás y biselados formando ángulos gracias a los cuales el serrucho hace cortes en la veta y la hiende limpiamente.

Llegué a Washington para presentar una ponencia que no me entusiasmaba en el congreso de la Sociedad de Estudios del Nouveau Roman. Si me había decidido a asistir al encuentro no había sido porque sintiera una afinidad extraordinaria por la organización, sus miembros o sus objetivos, sino porque mi madre y mi hermana seguían viviendo en Washington, D.C., y ya habían pasado tres años desde mi última visita.

Mi madre había querido ir a buscarme al aeropuerto, pero me negué a darle los datos de mi vuelo y tampoco le dije en qué hotel me alojaría. Mi hermana no se ofreció a ir a recogerme. Es probable que Lisa no me odiara, a mí, que soy su hermano pequeño, pero ya en nuestra más tierna infancia quedó claro, y todavía lo está, que no me tenía en gran consideración. Yo era demasiado frívolo para ella: vivía en un torbellino de conceptos abstractos, alejado del mundo real. Mientras ella se deslomaba en la Facultad de Medicina, yo pasaba por la universidad a cuerpo de rey, «sin abrir un libro». Una falsedad, sí, pero también una creencia a la que Lisa nunca dejó de aferrarse. Mientras ella arriesgaba su vida cada día cruzando piquetes para ofrecer a las mujeres pobres una atención médica que, si ellas lo deseaban, también incluía abortos, yo pescaba, aserraba madera o escribía novelas crípticas y densas, o daba clases de formalismo ruso a un puñado de mentes californianas en proceso de formación. Pero si conmigo se mostraba fría, con mi hermano, el cirujano plástico que vivía a todo tren en Scottsdale, Arizona, se mostraba helada. Bill tenía esposa y dos hijos, pero todos sabíamos que era gay. A Lisa no le caía mal por su condición sexual, sino porque la acumulación de riquezas era la única razón que lo había empujado al ejercicio de la medicina.

De vez en cuando yo fantaseaba con que mi hermana y mi hermano se sentían orgullosos de mí por mis libros, por mucho que les parecieran ilegibles y aburridos, meras curiosidades. Como mi hermano comentó en una ocasión mientras mis padres les cantaban mis alabanzas a unos amigos suyos, «aunque embadurnaras de mierda un lienzo dirían lo mismo». Eso yo ya lo sabía antes de que él me lo hubiera dicho, pero de todos modos la idea resultaba deprimente. Luego añadió: «No es que no estén en su derecho de sentirse orgullosos». Lo que nunca dijo, aunque se sobreentendía claramente, era que si bien estaban en su derecho de sentirse orgullosos de mí, no tenían motivo alguno. Entonces eso debió de importarme, porque sus palabras me irritaron. Ahora, sin embargo, a pesar de que llevaba cuatro años sin verlo, entendía a Bill y entendía lo que había dicho.

La conferencia se celebraba en el hotel Mayflower, pero como este tipo de encuentros me desagradaba y la gente que participaba en ellos me interesaba muy poco, reservé una habitación en una casa de huéspedes de Dupont Circle que se llamaba Tabbard Inn. La característica que más me atrajo del lugar fue la ausencia de teléfono en la habitación. Me registré, deshice el equipaje y me di una ducha. Luego llamé a mi hermana a la clínica desde el teléfono de la recepción.

—Así que estás aquí —dijo Lisa.

No le hice ver cuánto mejor habría sonado un «así que por fin has llegado», sino que me limité a contestar «sí».

—¿Ya has llamado a mamá?

—No, supuse que a esta hora estaría haciendo la siesta.

Lisa emitió un gruñido con el que pareció asentir.

—Entonces ¿te recojo, nos acercamos a casa de mamá y sacamos a la vieja dama a cenar?

—Perfecto. Estoy en el Tabbard Inn.

—Lo conozco. Estaré ahí dentro de una hora.

Colgó antes de que pudiera responderle «adiós» o «estaré listo» o «no te molestes, vete al infierno». Pero eso a Lisa no se lo habría dicho. La admiraba demasiado y, en muchos aspectos, me habría gustado parecerme más a ella. Había dedicado su vida a ayudar a la gente, pero nunca estuve convencido de que la gente le gustara demasiado. La vocación de servicio la heredó de mi padre, quien, si bien se hizo rico gracias al ejercicio de la medicina, nunca quiso cobrar la visita a la mitad de sus pacientes.

El funeral de mi padre había sido un acontecimiento sencillo aunque muy concurrido, en Northwest Washington, un tanto simbólico. La calle de delante de la iglesia episcopaliana a la que mis padres nunca habían asistido estaba llena de gente; casi todos aseguraban, llorosos, que el gran doctor Ellison los había traído a este mundo, aunque la mayoría eran demasiado jóvenes para haber nacido cuando mi padre ejercía. Todavía no he sido capaz de entender ese espectáculo ni de asignarle algún significado.

Lisa llegó al cabo de una hora exacta. Nos abrazamos fríamente, como de costumbre, y salimos a la calle. Me subí a su coupé de lujo, me hundí en el cuero y dije:

—Bonito coche.

—¿Y eso qué significa? —preguntó.

—Un coche cómodo. Lujoso, bien equipado, que no es una mierda de coche, que es más bonito que el mío.

¿Tú qué crees que significa?

Hizo girar la llave en el contacto.

—Espero que estés preparado.

La miré, la observé mientras activaba el cambio automático.

—Mamá está un poco rara últimamente —dijo.

—Por teléfono parece normal —respondí, sabedor de que había dicho una tontería.

Mi papel, sin embargo, era ése: facilitar la transición de la queja sin importancia al anuncio de un Apocalipsis inminente.

—¿Crees que serías capaz de detectar algo durante esas llamadas de cinco minutos que tú llamas conversaciones?

Así las había llamado, efectivamente, pero ya no volvería a hacerlo.

—Se olvida de las cosas, le dices algo y al cabo de cinco minutos ya no se acuerda de que se lo has dicho.

—Es mayor.

—Eso es justo lo que te estaba diciendo. —Lisa aplastó la muñeca contra el claxon y luego bajó la ventanilla. Le gritó al conductor de delante, cuya manera de detenerse no había sido de su agrado—. ¡Come mierda y muérete, pólipo de colon!

—Tendrías que ir con cuidado —dije—. El tipo podría estar chiflado.

—Que lo follen. Hace cuatro meses, mamá pagó todos los recibos dos veces. Todos. Adivina quién se encarga ahora de los cheques.

Volvió la cabeza para mirarme, esperando una respuesta.

—Tú.

—Has dado en el maldito clavo, quien los paga soy yo. Tú estás en California, y Guapito de Cara pegando tajos en su carnicería del pueblo ese de mala muerte. Yo soy la única que está con mamá.

—¿Y Lorraine?

—Lorraine sigue ahí. ¿Dónde iba a estar, si no? Todavía trata de ir pillando algo de aquí y allá. ¿Crees que se quejó cuando mamá le pagó el sueldo dos veces? Me tienen loca.

—Lo siento, Lisa. Esta situación no es justa.

No sabía qué decir; lo único que se me ocurría era ofrecerme a volver a Washington y mudarme con mi madre.

—Ni siquiera se acuerda de que estoy divorciada. Es capaz de recordar el menor detalle nauseabundo sobre Barry, pero de que se fugó con la secretaria no se acuerda. Ya verás. Lo primero que saldrá de su boca será: «¿Y Barry y tú? ¿Todavía no estáis embarazados?». Dios.

—¿Quieres que me encargue de algo de la casa? —pregunté.

—Sí, claro. Vuelves a casa y arreglas el radiador, y luego ella se acuerda durante los próximos seis años.

«Monksie arregló la puerta que chirriaba. ¿Y por qué tú no haces nada? Con los estudios que te hemos dado ya podrías arreglar algo». Tú no toques nada de esa casa.

Lisa no alargó la mano para coger un paquete de cigarrillos ni hizo ademán de coger uno o encendérselo, pero eso era ni más ni menos lo que estaba haciendo. Mentalmente, acercaba un encendedor Bic a un Marlboro y exhalaba una nube de humo. Me miró otra vez.

—Dime, ¿cómo te va, hermanito?

—Bien, supongo.

—¿Qué has venido a hacer aquí?

—Presento una ponencia en el congreso de la Sociedad de Estudios del Nouveau Roman. —Con su silencio parecía exigir más detalles—. Estoy trabajando en una novela, supongo que podríamos llamarla así, que aborda S/Z, un texto de Roland Barthes, exactamente del mismo modo en que este texto aborda Sarrasine, la novela de Balzac que, en teoría, toma como objeto.

Lisa masculló algo que sonó bastante agradable.

—Soy incapaz de leer esas cosas que escribes, ya lo sabes.

—Lo siento.

—Es culpa mía, seguro.

—¿Cómo va la consulta?

Lisa meneó la cabeza.

—Odio este país. Esos antiabortistas asquerosos se pasan el día plantados delante de la clínica con sus pancartas y esas cabezotas de patata. Dan miedo. Supongo que te habrás enterado del follón de Maryland.

Había leído la noticia del francotirador que había disparado a la enfermera por la ventana de la clínica. Asentí en silencio.

Lisa estaba aporreando el volante con los índices. Como siempre, mi hermana y sus problemas me parecían mucho más importantes que los míos y yo. Yo ni siquiera podía ofrecerle algo a guisa de solución, consejo o conmiseración. Incluso dentro del coche, y a pesar de lo menuda que era y de la dulzura de sus rasgos, Lisa descollaba por encima de mí.

—Ya sabes por qué me caes bien, Monk —dijo tras una larga pausa—. Me caes bien porque eres listo. Entiendes cosas que yo no captaría nunca, y tú ni siquiera te paras a pensarlas. Eres de esa clase de gente, ¿sabes?

—En el cumplido había una pizca de rencor—. A ver, Bill es un gilipollas; con el bisturí es bueno, sí, pero no deja de ser un carnicero. Lo único que le importa es ser un buen carnicero y ganar dinero con su carnicería. Pero tú… Aunque no tienes que ocuparte en esa mierda, tú lo haces. —Apagó su cigarrillo imaginario—. Lo que me gustaría es que escribieras algo que yo pudiera leer.

—Veré lo que puedo hacer.

Siempre he pescado en agua dulce, arroyos, riachuelos y ríos pequeños. Soy incapaz de regresar al coche antes de que oscurezca. Por muy temprano que salga, cuando vuelvo ya es de noche. Primero pesco en este pozo, luego en ese rabión, más tarde en la orilla cóncava de ahí, y en la curva exterior del meandro, y cada lugar parece más agradable y más prometedor que el anterior, hasta que termino a kilómetros de donde salí. Cuando ya es evidente que se ha hecho tarde, voy pescando de vuelta al punto de salida, y cada uno de los escondrijos de las truchas se me antoja más emocionante que antes, y visto desde un ángulo nuevo parece distinto, y me azuza la idea de que la penumbra habrá despertado el hambre a los peces.

Cuando llegamos a su casa, en Underwood, mamá acababa de despertarse de su cabezadita, y, como siempre, iba vestida como si fuera a salir. El colorete resaltaba en sus mejillas claras; iba pintada a la antigua, pero a sus años podía permitírselo. Me pareció más baja que nunca. Me dio un abrazo algo menos frío que el de mi hermana y dijo:

—Mi pequeño Monksie está en casa.

La levanté del suelo durante un instante, eso siempre le había gustado, y le di un beso en la mejilla. Observé la expresión expectante en la cara de mi hermana cuando la anciana se volvió a mirarla.

—Dime, Lisa, ¿y Barry y tú? ¿Todavía no estáis embarazados?

—Barry sí que lo está —respondió Lisa. Luego anunció ante el rostro perplejo de nuestra madre—: Barry y yo estamos divorciados, mamá. El muy idiota se fugó con otra.

—Lo siento mucho, cariño. —Le dio unas palmaditas en el brazo a Lisa—. Así es la vida, amor. No te preocupes, lo superarás. «De un modo o de otro», como decía tu padre.

—Gracias, mamá.

—Vamos a llevarla a cenar fuera, señora —le dije—. ¿Qué le parece?

—Me parece maravilloso, maravilloso. Dejad que me arregle y coja el bolso.

Lisa y yo deambulamos por el salón hasta que volvió. Me acerqué a la repisa de la chimenea y miré las fotografías que habían permanecido inmutables durante años: mi padre, posando galante con su uniforme de la guerra de Corea; mi madre, más parecida a Dorothy Dandridge que a sí misma, y los niños, más limpios y encantadores de lo que jamás llegamos a vernos. Me fijé en la chimenea.

—Lisa, hay cenizas en la chimenea.

—¿Qué?

—Mira. Cenizas. Señalé con el dedo.

La chimenea de casa nunca se había usado. Nuestra madre le tenía tanto miedo al fuego que se empeñaba en calentar toda la casa con estufas eléctricas y zócalos calefactores. Mamá volvió con su bolso y con la cara empolvada.

—¿Cómo han llegado ahí esas cenizas? —preguntó Lisa, abordando el tema a su manera.

—Cuando se queman cosas quedan cenizas —respondió mamá—. Eso tendrías que saberlo, con lo que has estudiado.

—¿Qué se ha quemado?

—Le prometí a tu padre que quemaría algunos de sus papeles cuando muriera. Y ha muerto.

—Papá murió hace siete años —dijo Lisa.

—Eso ya lo sé, cariño. Por fin he encontrado un momento. Ya sabes cuánto odio el fuego.

Su argumento era razonable.

—¿Qué clase de papeles? —preguntó Lisa.

—Eso no es asunto tuyo. ¿Por qué crees que papá me pidió que los quemara? Ahora salgamos a cenar.

En la puerta, a mamá le costó meter la llave en la cerradura y se quejó de que últimamente el mecanismo andaba algo atascado. Me ofrecí a ayudarla.

—Mira —le dije—, si mueves la llave hacia este lado y luego hacia el otro, gira fácilmente.

—Monksie ha arreglado la cerradura —dijo. Lisa refunfuñó y se adelantó para llegar al coche. Mamá me habló en voz baja:

—Creo que Lisa y Barry tienen problemas.

—Sí, mamá.

—¿Todavía no te has casado? —preguntó.

La cogí del brazo para bajar las escaleras del porche.

—Todavía no.

—Tendrías que ir espabilando, no es bueno llegar a los cincuenta con los hijos todavía pequeños. Terminas molido.

Mi padre era bastante mayor que mi madre. Cuando en junio terminaban las clases, íbamos todos en coche a la casa de Highland Beach, en Maryland, y la abríamos para el verano. Abríamos todas las ventanas, barríamos, limpiábamos telarañas y ahuyentábamos a los gatos callejeros. Entonces pasábamos todo el verano en la playa y papá se reunía con nosotros los fines de semana. Recuerdo lo mucho que le cansaba esa primera limpieza; cuando llegaba el momento de hacer un alto antes de la cena para jugar al softball o al croquet, se conformaba con sentarse en el porche a mirar. Cuando mamá cogía el bate, la animaba dándole indicaciones y luego volvía a sentarse como si pensar en el juego lo hubiera agotado. Tenía más energía por las mañanas y, vete a saber por qué, él y yo siempre salíamos a pasear juntos bien temprano. Caminábamos hasta la playa, llegábamos al muelle y luego regresábamos pasando por delante de la casa de Frederick Douglass y cruzando el riachuelo que formaba la marea, donde nos sentábamos a contemplar los cangrejos correteando por la corriente. A veces nos llevábamos un cubo y una red, y él me guiaba mientras yo atrapaba una docena de cangrejos para el almuerzo.

Una vez se cayó de culo en la arena y dijo:

—Eres un buen chico, Thelonious.

Me volví a mirarlo desde el agua, que me llegaba a los tobillos.

—No te pareces a tu hermano ni a tu hermana. Ellos tampoco se parecen, por supuesto, pero son más parecidos de lo que les gustaría admitir. De todos modos, tú eres distinto.

—¿Eso es bueno, papá?

—Sí —dijo como si hubiera decidido su respuesta justo en ese instante. Señaló el agua—. Ahí hay uno bien gordo. Acércate a él desde más lejos.

Seguí sus instrucciones y levanté el cangrejo.

—Buen chico. Tienes una mente especial. Es por cómo dices las cosas. Si tuviera paciencia para desentrañar algunas de las cosas que dices, me harías un hombre más sabio, lo sé.

No entendía lo que me estaba diciendo, pero advertí el halago en su tono y lo agradecí.

—Y eres tan relajado… No pierdas esta cualidad, hijo. Puede servirte más que ninguna otra cosa en esta vida.

—Sí, papá.

—Y también te vendrá bien para hacer enfadar a tus hermanos.

Entonces se echó hacia atrás y procedió a sufrir un ataque al corazón.

Corrí hacia papá. Él me cogió del brazo y dijo:

—Ahora tú sigue relajado y ve a buscar ayuda.

Aquél resultó ser el primero de los cuatro infartos que sufriría antes de pegarse un tiro una tarde de febrero inusitadamente cálida mientras mamá estaba fuera, reunida con las del club de bridge. Según parece, el suicidio de papá no sorprendió a mi madre, pues nos llamó a los tres, por orden de edad, y a todos nos dijo lo mismo: «Debes volver a casa para el funeral de tu padre».

La cena fue típica, ni más ni menos. Mi madre dijo cosas que hicieron que mi hermana pusiera los ojos en blanco mientras se fumaba un paquete entero de cigarrillos imaginarios. Mamá me contó que les había hablado de mis libros a todas sus amigas del club de bridge y me preguntó, como hacía siempre, si no habría una palabra mejor que «follar» para decir «follar». Luego mi hermana me dejó en el hotel y, mecánicamente, se comprometió a almorzar conmigo al día siguiente.

Como mi ponencia estaba programada a las nueve de la mañana siguiente, tenía la intención de acostarme temprano y dormir de un tirón, si podía. Sin embargo, cuando entré en mi habitación encontré una nota que alguien había deslizado por debajo de la puerta y que me informaba de que Linda Mallory había dejado recado de que la llamara al Mayflower. Fui al teléfono de la recepción.

—Confiaba en que vendrías al congreso —dijo Linda—. La secretaria de tu departamento me ha dicho dónde te alojabas.

—¿Cómo estás, Linda?

—He estado mejor. Lars y yo hemos roto.

—No sabía que estabais juntos. Supongo que, a estas alturas, preguntar quién es Lars no tiene ningún sentido.

—¿Estás cansado? Es temprano, llevamos hora de California, ¿no?

—¿Así habláis en San Francisco? ¿«Llevamos hora de California»? —Me miré el reloj: las ocho y veinte—. Tengo la ponencia a las nueve de la mañana.

—Pero solo son las ocho —contestó—. Para nosotros, las cinco. No esperarás que me crea que vas a acostarte a las cinco. Puedo estar ahí dentro de quince minutos.

—No, voy yo —dije; temía que, por mucho que rechazara de plano su propuesta, ella se presentara de todos modos—. Nos vemos en el bar.

—Mi habitación tiene un minibar de ésos.

—En el bar a las ocho cuarenta y cinco.

Colgué.

Linda Mallory y yo habíamos dormido juntos tres veces, dos de las cuales nos habíamos enrollado. Habíamos dormido juntos dos veces en Berkeley, donde yo había ido a presentar una novela mía y a leer algunos fragmentos, y una vez en Los Ángeles, donde ella había ido a hacer otro tanto. Era una mujer alta y patizamba, delgada y, sin embargo, amorfa, de mentón pequeño y, siempre que del asunto quedasen excluidos los hombres y el sexo, una inteligencia agudísima. Cual rottweiler absorto en una chuleta de cerdo, así dirigía todos sus esfuerzos a conseguir la atención de los hombres. Para ella no existía otra cosa. En realidad, cuando no tenía las orejas levantadas y alerta en busca de atención masculina, hasta podía decirse que era atractiva; ojos oscuros, cabellera poblada, esbelta, sonrisa agradable. Le gustaba follar, decía, pero yo estaba convencido de que, más que hacerlo, lo que le gustaba era decir que le gustaba hacerlo. Podía llegar a ser agresiva. Y carecía totalmente de talento literario, lo que resultaba a la vez molesto y extrañamente reconfortante. Linda había publicado un volumen de narrativas breves (como a ella le gustaba llamarlas) predeciblemente extrañas y estereotípicamente innovadoras. Había quedado atrapada en un círculo de escritores innovadores que habían logrado sobrevivir a la década de los sesenta publicándose relatos los unos a los otros en sus respectivas revistas académicas y editando monografías colectivas, práctica que les había permitido acumular publicaciones, hacerse con una plaza de profesor titular en sus universidades y alcanzar cierta apariencia de respetabilidad en lo que se conocía como mundo real. Desgraciadamente, buena parte de la Sociedad de Estudios del Nouveau Roman estaba integrada por esa gente. Y todos me odiaban. Por un par de razones: una, porque hacía dos años que había publicado una novela realista con la que había cosechado cierto éxito; y dos, porque en las entrevistas que me hacían en prensa o radio no me callaba la opinión que su obra me merecía. Y por último me odiaban porque, al parecer, aquellos franceses a los que tanto adoraban tenían mi obra en muy alta estima, lo que para mí no suponía más que una extraña nota a pie de página en mi oscura y discreta carrera literaria. Para ellos, sin embargo, tal vez supusiera una bofetada en toda la cara.

Cuando llegué, Linda ya estaba en el bar. Me envolvió con un abrazo y me vino a la memoria lo mucho que, en la cama, me había recordado a una bicicleta.

—Bueno —dijo de ese modo en el que suele emplearse la palabra para empezar a andarse por las ramas—. Vivimos en el mismo estado, y para vernos hemos tenido que recorrer casi cinco mil kilómetros.

—Curioso, cómo van las cosas.

Nos sentamos y pedí un whisky. Lisa pidió otro Gibson. Jugueteó con la cebollita de su copa, atravesándola con la espada de plástico rojo.

—¿Estás en el programa? —le pregunté.

No había visto su nombre, pero tampoco es que hubiese mirado.

—Participo en un debate con Davis Gimbel, Willis Lloyd y Lewis Rosenthal.

—¿Sobre qué? —pregunté.

—El lugar de Burroughs en la narrativa americana.

Lancé un gruñido.

—No suena nada mal.

—Vi el título de tu ponencia. No lo capto. —Cuando nos trajeron las copas, cogió la espada y se comió la cebollita—. ¿De qué va?

—Ya la oirás. Me tiene harto, la muy condenada. No me ayudará a hacer amigos, te lo aseguro. —Recorrí el bar con la vista sin encontrar ningún rostro conocido—. Esto me pone los pelos de punta.

—¿Por qué has venido, entonces?

—Porque así tenía el viaje pagado. —Tragué un poco de whisky y lamenté no haber pedido agua—. Prefiero admitirlo a decir que he venido porque el congreso de la Sociedad me interesa.

—Tienes razón. — Linda se comió su segunda cebollita—. ¿Te apetece subir a mi habitación?

—Con calma —respondí—. ¿Y si no nos acostamos pero decimos que sí que nos hemos acostado? —Tras un instante de silencio incómodo, dije—: ¿Qué tal Berkeley?

—Bien. Este año voy a por la plaza de titular.

—Y ¿cómo pinta el asunto? —le pregunté, aunque sabía de sobra que no podía pintar demasiado bien.

—Tu familia está aquí —dijo.

—Mi madre y mi hermana.

Me terminé el whisky y entonces fui dolorosamente consciente de que no tenía nada que decirle a Linda. No sabía lo bastante sobre su vida personal para hacerle preguntas, y tampoco quería sacar el tema de su reciente ruptura, así que me quedé mirando el vaso.

El camarero se acercó y me preguntó si quería otra copa. Le dije que no y le di dinero, suficiente para los dos Gibsons y mi whisky. Linda me miraba las manos.

—Tendría que descansar un poco —dije—. Nos vemos mañana.

—Probablemente.

2

El centro del árbol es el duramen. Aunque no contribuye gran cosa a su alimentación, es su soporte estructural. La albura, la que lo nutre todo, es débil y propensa a sufrir el ataque de hongos e insectos. Las dos partes se parecen, pero para trabajar lo que conviene es el duramen. El duramen, siempre.

Desayuné solo en el acogedor comedor del hotel y luego fui andando por Connecticut Avenue hasta el Mayflower. La mañana, gélida y gris, me había oscurecido el ánimo, pero también es cierto que me sentía perdido, incapaz de comprender por qué había hecho ese viaje. El congreso me daba igual, por supuesto, y a mi familia ya la había visto bastante. En mi sesión había más gente de la que esperaba, y de repente me puse un poco nervioso. Con la lectura de la ponencia que había escrito no me jugaba nada, o al menos eso era lo que yo quería creer. Sin embargo, me la tomaba en serio y sabía que incomodaría a más de uno, aunque también estaba seguro de que para llegar a ofender a esa gente tendría que armarla muy gorda.

La primera ponencia resultó aburrida e intrascendente, aunque asombrosamente fácil de seguir. Trataba sobre Beckett y sobre lo que habría escrito si hubiera vivido más y si la recepción de su obra hubiera sido distinta. Luego llegó mi turno. Fui recibido con carraspeos y comentarios bastante audibles que me demostraron que mi reputación me había precedido o, por lo menos, había llegado al mismo tiempo que yo. Leí mi ponencia:

F/V: fragmento de una novela

(1) S/Z* El título quizá responda a toda pregunta antes de que ésta se formule, erigiéndose, en cierto modo, en un antitítulo que, al no abandonar su condición original, insinúa una negación. ¿Es el título el nombre de una obra? ¿O de lo que no es más que la sombra de una obra? Estableciendo su propio sujeto (evidente), Sarrasine de Balzac, el título plantea una cuestión: ¿es ese texto su sujeto? Evidentemente, y como el mismo S/Z nos dice, no: su sujeto es el esquivo modelo de aquello de lo que Sarrasine podría considerarse una representación. Como Barthes, llamemos código hermenéutico (her) «al conjunto de unidades que tienen la función de articular, de diversas maneras, una pregunta, su respuesta, y los variados incidentes que pueden preparar la pregunta o retrasar la respuesta, o también formular un enigma y llevar a su desciframiento».** El conjunto S/Z se refiere, sin duda, al par de consonantes sorda y sonora, pero la incógnita palidece ante la barra oblicua que separa las consonantes. La «/» concierta la S y la Z en el título y, a la vez, las separa; con todo, no las separa en términos de igualdad aunque así lo parezca, pues la S precede a la Z. La «/» es también esa línea que hemos acabado aceptando como signo ortográfico resbaladizo y cambiante que, aunque adimensional, se interpone entre el significante y el significado. El conjunto separado por la barra oblicua connota el texto hendido, el texto herido o, tal vez, sin más, el texto fragmentado (que no es sino falacia de lo escribible o necesidad de lo legible). Las letras separadas se mantienen unidas como signo de la contención de los opuestos y de lo necesario de su unión en el contexto dado, e ilustran la imposibilidad del estudio individual de los límites definitorios de ambas letras: la barra oblicua, la «/», es tanto un aglutinador como una cuña. La «/» misma se convierte en significante: en todas las referencias al título actuará como un elemento móvil y contradictorio cuyo comportamiento se asemeje a la función que desempeña entre la S y la Z (esto es, su comportamiento será aquel que desee o deje de desear). Denominaremos este elemento de la «/» como significante, sema o cualquier referencia a dicho concepto, implícita o explícita, con las letras SEM, señalando todas las ocasiones en las que un concepto (palabra) contenga una «/» implícita, por ejemplo, enfermo (sem. sano) o enfermo (sem. loco).

(2) Se dice que a fuerza de ascesis algunos budistas alcanzan a ver un paisaje completo en un haba.* «Algunos» budistas, incluso dos, bastarían; no debemos interpretar aquí que se trata de la mayoría de los budistas o de budistas comunes y corrientes. ¿Se tratará de un «algunos» peyorativo, como el de la frase «En esta sala algunos no son bienvenidos»? ¿O tal vez este «algunos», en cuanto oposición tanto a «ninguno» como a «todos», elimine cualquier posibilidad de generalización y, por tanto, de comunión de la vivencia, de transmisión de la experiencia, de comunicación, incluso? Antes de adentrarnos de lleno en la primera frase, caemos en nuestro primer acertijo (her. certidumbre). «Algunos» es una palabra de cuya relevancia connotativa no podemos estar seguros, a menos que, atendiendo a su multiplicidad de significados, solo tengamos en cuenta algunos.

Detengámonos y demos marcha atrás. Antes de la primera frase nos encontramos con lo siguiente: I. La evaluación. ¿Corresponde esta «I» al numeral romano o a la primera persona del singular del pronombre personal en inglés, I? Una «I» seguida de un punto (her. punto), ¿connota una oración de extrema brevedad o se tratará de una marca de terminación que connota el fin de la identidad misma (sem. individualidad) y rechaza, de ese modo, toda responsabilidad a propósito del texto que sigue? Y la evaluación, ¿debemos vincularla a la I que la precede o al texto que le sigue? Si nos decantamos por la primera posibilidad, ¿se reitera así el gesto mediante el cual se rechaza la culpabilidad?

«A fuerza de ascesis» resulta una construcción curiosa, pues parece personificar la fuerza y darle crédito, como si ésta pudiera autoejercerse, existir sin el concurso de los practicantes. Son los budistas, y no los musulmanes o los cristianos, quienes, debido a esa fuerza (sem. reiteración), precisamente, alcanzan su objetivo (aunque la locución preposicional resulte algo vaga, no resulta descabellado suponer que se trata de «mucha» fuerza [sem. exceso]). ¿Qué debemos leer, entonces? ¿Que, mediante «/», fuerza y ascesis componen un conjunto indisoluble… de modo que algunos budistas alcanzan a ver un paisaje completo en un haba?».* Ver un paisaje completo, donde fuere, debe de ser, en efecto, algo digno de verse (sem. algo), pues nuestra visión tiene que detenerse, por fuerza, en algún lado, a derecha e izquierda, periféricamente, y a lo lejos, en el horizonte. Así, ¿no es siempre el paisaje completo un fragmento de otro paisaje todavía más grande? ¿O debemos entender que todos los paisajes no son sino fragmentos y que esos fragmentos son, en sí mismos, completos? Un paisaje completo solo puede verse «en un haba» y, por lo tanto, el truco que la fuerza de la ascesis permite realizar no es nada del otro mundo. ¿Y por qué «en un haba» y no en una canica o en una huella o en el primer plano de una cara? El haba está presente y, por tanto, significa algo (aunque no signifique nada [sem. Zen]). Nos referiremos a toda unidad del campo simbólico con las letras sim. El haba sugiere la semilla, por supuesto, una semilla que conforma el haba y que, a la vez, la contiene: es lo que es y es de lo que viene. El haba constituye, en acto, su propia génesis, íntegra y completa, originaria del suelo y la tierra; como imagen, como paisaje, por tanto, está completa. Nacer del ser, siendo, a la vez, el ser mismo: ésa es la acción suprema. Señalaremos estas acciones mediante las letras acc y numeraremos los términos que las constituyen según aparezcan (acc. en un haba: (1) lo que se ve; (2) la semilla de la propia haba; (3) la idea de la propia haba…). Por último, no son los budistas los que deberían despertar nuestro interés, sino el haba.*

(3) Precisamente lo que habrían deseado los primeros analistas del relato.* «Precisamente» resulta muy impreciso, pues los «primeros analistas» no intentaban ver el paisaje completo en un haba, sino definir las condiciones necesarias y suficientes para llamarle «relato» al relato. De modo que «precisamente» es irónico, y reclama silenciosamente que el textosujeto está por encima del esfuerzo pedestre de los «primeros analistas» (sem. precisión). Esos gordinflones que se quedaban absortos ante un haba no necesitaban establecer un modelo de narrativa, pues dicho modelo ya es inherente al haba. Precisamente, los budistas no examinan el haba en busca de un paisaje representativo, sino que persiguen el paisaje que el haba misma contiene. Como a ellos no les corresponde extraer la cualidad esencial que hace que las cosas sean lo que son, sino que deben verlas en su totalidad, la atención a rasgos particulares podría echar por tierra esos logros suyos que, según hemos leído, deberíamos admirar. Así, ¿será Aristóteles, con su inquietud por la praxis y la proairesis, nuestro primer analista? ¿O deberíamos volver los ojos hacia los prehistóricos, quienes debían sopesar las descripciones relatadas de dos acontecimientos y decidir cuál era real y cuál era una invención, partiendo del supuesto de que para decir la verdad solo se requiere memoria, mientras que para proponer una invención se requiere una imagen que nos desvele elementos de la apariencia del relato auténtico? Aunque quizá debamos decantarnos por los formalistas rusos y dejar las cosas como están (sim. analistas). El deseo de los analistas (acc. intentar) de poner al descubierto este modelo solo nos permite deducir que han fracasado. De quien ya ha dado con un filón de oro en una mina no se dice jamás que «desea encontrar oro» (sem. intento)… ver todos los relatos del mundo.* Partimos, así, de la conclusión de que este relato universal existe (ref. relato). Nombrarlo obra el daño o el prodigio, no hay marcha atrás. La cosa se crea en el acto de nombrarla; ir en busca de aquello que le confiere el ser es pasar por alto que, en primer lugar, la existencia de la cosa debe verificarse. Haber recibido un nombre no es lo mismo que existir de verdad (ref. unicornio).

(4)… (tantos como hay y ha habido): vamos a extraer de cada cuento un modelo, pensaban, y luego con todos esos modelos haremos una gran estructura narrativa que revertiremos (para su verificación) en cualquier relato…* Como si hubiese algún relato del que alguien hubiera dicho «¿Y esto es un relato?» sin segundas intenciones, sin querer dar a entender lo pésimo que era. En el mejor de los casos, el ejercicio parece una reacción a la imagen mercantil del editor que le pregunta al escritor: «¿Y a esto lo llamas tú relato?». Pero tal digresión tiene en cuenta la noción en su totalidad (aunque solo un fragmento del texto) y se aleja del espíritu del análisis. tantos (her. tantos, sem. tantos)** se antoja irónico, provocador, incluso: aunque da la impresión de que se alaba la productividad de aquellos que han escrito los relatos, el comentario se ofrece entre paréntesis, compartimentando, así, a los escritores de los relatos sin llegar a mencionarlos nunca. pensaban (sem. pensamiento, her. ellos, ref. ellos)*** proclamación evidente de la incapacidad de llevar a cabo su misión. Aunque el resto de la frase nos informa de lo que esperan de esas habas que tan absortos contemplan, el «pensaban» convierte las habas en espacios en blanco. Y, así, terminamos desmontando nuestro ejercicio como ejercicio del texto de referencia, Sarrasine, que, aun no habiendo sido tomado como modelo, ha sido reconocido como tal y analizado, a su vez, de un modo que se convierte en modelo para el análisis de otros textos, como por ejemplo, éste. Nunca está de más recordarle lo evidente al ignorante.

Cuando terminé hubo un conato de aplauso, y luego se hizo un silencio analgésico mientras los presentes trataban de averiguar si estaban ofendidos y por qué. Mientras caminaba de vuelta a mi silla, un manojo de llaves me pasó volando al lado de la cabeza y se estrelló contra el papel aterciopelado de la pared. Miré hacia el público y descubrí a Davis Gimbel, el director de una revista llamada Frigid Noir. Agitando el puño en alto, Gimbel gritó:

—¡Cabrón!

Advertí de inmediato que no había entendido una sola palabra de lo que yo había leído; su reacción me pareció impropia y exagerada, pero él estaba ansioso, quería dar la impresión de que lo había captado de inmediato. Linda Mallory estaba entre el público, y nuestras miradas se encontraron. Asintió en silencio para indicarme que la ponencia le había parecido bien y me dedicó un aplauso suave y continuo, el único de la sala. Cogí las llaves de Gimbel y se las tiré para devolvérselas.

—Te harán falta, seguro —dije, palabras que fueron recibidas como un insulto.

Gimbel, un hombre que se tomaba por una especie de Hemingway, avanzó hacia mí como si quisiera pelear. No tardaron en contenerle los integrantes de su séquito, una cuadra de jóvenes aspirantes a escritores que terminarían evaporándose y siendo reemplazados por los de la siguiente hornada.

—No quería herir tus sentimientos, Gimbel —añadí. Ya se veía que la sesión sería la comidilla del congreso, que adquiriría vida propia y se convertiría en una de esas cosas que les da alas a esos capullos inútiles—. ¿Qué parte es la que más te ha molestado?

—¡Eres un chapucero mimético! —me espetó Gimbel.

—Un chapucero mimético —repetí—. Muy bien.

Eché una mirada a la puerta y vi que ya había gente saliendo en desbandada; afuera ofrecerían sus versiones de la pelea y dirían: «Estaba sentado justo al lado de Gimbel cuando todo empezó», o: «Ellison le lanzó las llaves, no podía creerlo». De todos modos, salí de la sala y la gente fue abriéndome paso; si lo hicieron por miedo o por reverencia, eso no sabría decirlo.

* Al igual que en nuestro texto-sujeto, nos detenemos aquí para aclarar lo que ya hemos planteado, esto es, los cinco códigos más relevantes bajo los cuales pueden clasificarse todos los significantes textuales. Los presentamos en orden de aparición, no de importancia. El código hermenéutico comprende términos que implican, sugieren, encarnan, contienen, prolongan, revelan y/o resuelven enigmas. Los semas existen sin que deban vincularse al personaje, el lugar o el sujeto, y si los anotamos es en aras de una apariencia de unidad. Debemos concederles su «inestabilidad, su dispersión, lo que hace de ellos partículas de polvo, reverberaciones del sentido». (En otras palabras, las paparruchas a las que suele dar lugar la asociación libre no son un mal modo de instalar o estimular el significado o, lo que es más importante, el interés). No debemos estructurar el campo simbólico, sino, generosos, permitir que sea un espacio para la multivalencia y la reversibilidad. El significado del texto bien podría estar en su contrario, pues todo positivo conlleva la comprensión de su negación. Los comportamientos (términos del código proairético) se enumeran sin más, pues la secuencia de los términos «no es sino el efecto de un artificio de lectura», lectura que acumula una secuencia de nombres genéricos para las acciones (sentarse, morir, explotar, quedarse dormido), y son esos nombres los que materializan las secuencias, que existen en el momento en que pueden ser designadas, y puesto que se revelan en y por el proceso de designación, el nombre no es el producto de la deducción o la inducción lógicas, y solo será empírico en el sentido de que el nombre se establece por alguna razón (lógica aparte). Finalmente, los códigos culturales son citas de un sistema o a un tipo de conocimientos (médicos, literarios, históricos…) que indican el cuerpo del conocimiento sin expresión de la cultura que articulan (ref. cultura).

3

Cuando llegué al hotel encontré una amenaza de muerte garabateada en el dorso de un punto de libro. Rezaba: te mataré, palurdo mimético, firmado: el fantasma de wyndham lewis. No me preocupaba que los payasos que me habían escogido como enemigo pudieran pasar de las amenazas a los hechos: las probabilidades de que llegaran a hacer algo eran tan remotas como las de que llegaran a escribir algo.

Idea para un relato. Una mujer da a luz un huevo. Se preveía un parto normal y lo que sale es un huevo, un huevo de dos kilos ochocientos. Como los médicos no saben qué hacer, le plantifican unos pañales y lo meten en una incubadora. No pasa nada. Luego le dicen a la madre que se siente encima del huevo. Nada. Se lo dan para que lo tenga en brazos. Ella se enamora del huevo, lo llama su bebé. El huevo no tiene extremidades que mover ni voz con la que llorar. Es un huevo y nada más que un huevo. La mujer se lleva el huevo a casa, le da un nombre, lo baña, se preocupa por él. No cambia, no crece, pero es su «bebé», dice. Su marido se va de casa. Sus amigos ya no van a visitarla. Ella le habla al huevo, le dice cuánto lo quiere. El huevo se resquebraja…

Fui a la clínica de mi hermana, en el sureste de la ciudad. Washington esconde su pobreza mejor que ninguna otra ciudad del mundo. A pocas manzanas del National Mall y de Capitol Hill, por donde desfilan miles de turistas a diario, hay gente que cubre las ventanas con toallas para que no entre la lluvia y que por la noche, para atrancar la puerta, la asegura clavándole tablones de madera atravesados. Aunque mi hermana vivía por encima de Adams Morgan, tenía la consulta en el sureste, «donde vivía la gente». Era más dura de lo que yo podría llegar a ser jamás.

Entré por la puerta de la calle y los rostros de diez mujeres se volvieron hacia mí a la vez: querían saber qué hacía yo ahí. Fui hasta el mostrador de recepción.

—Soy Thelonious Ellison, el hermano de la doctora Ellison —dije.

—Estás de broma.

Aunque no podría decirse que la recepcionista fuera gorda, no le faltaba de nada. Se levantó, pasó al otro lado del mostrador y me dio un achuchón. Me hundí en ella mientras pensaba que así es como tendrían que ser todos los abrazos.

—El hermano escritor —dijo dando un paso atrás para mirarme—. Y no está mal. —Gritó hacia el pasillo—: Eleanor, Eleanor.

—¿Qué? —preguntó Eleanor.

—Aquí tenemos a un escritor de verdad.

—¿Qué?

—El hermano de la doctora E.

Eleanor llegó y me abrazó. Llevaba el estetoscopio, pero cuando me estrujó se perdió entre sus generosos senos.

—Ahora mismo la doctora E. está con un paciente.

—Sí, cariño —dijo la recepcionista con una sonrisa que no le cabía en la cara—. Siéntate y le diré que estás aquí. Si necesitas algo me llamas, soy Yvonne. ¿Vale?

Me senté en una silla pobremente tapizada de naranja al lado de una joven con las uñas largas, curvadas y pintadas de azul. Sentado en la falda tenía a un niño que moqueaba.

—Un niño muy guapo —dije—. ¿Cuántos años tiene?

—Dos —contestó.

Asentí con la cabeza. La silla era más cómoda de lo que esperaba, tratándose de la silla de una sala de estar; sentí que las tensiones del día iban desvaneciéndose, desvaneciéndose hasta convertirse en un susurro en medio de la realidad estruendosa.

—¿Y a qué has venido a Washington? —me preguntó Yvonne desde el mostrador.

—A una reunión —dije.

—Debes de ser importante si vienes a Washington para reuniones así como así.

Meneé la cabeza y me eché a reír.

—Qué va, solo es un congreso de la Sociedad de Estudios del Nouveau Roman. No es lo que se dice importante. Esta mañana he presentado una ponencia y ya he terminado.

Yvonne me miró como si mis palabras se perdieran en el espacio que nos separaba. Asintió con un movimiento de cabeza, sin mirarme directamente, y retomó su trabajo en el mostrador. Me sentí torpe, fuera de lugar, igual que en tantas otras ocasiones de mi vida, como si estuviera de más.

—¿Escribes libros? —me preguntó la mujer del niño.

—Sí.

—¿Qué clase de libros escribes?

—Escribo novelas —dije—. Relatos.

Ya me sentía fuera de lugar y ahora no sabía qué hacer para parecer relajado.

—Mi prima me ha regalado Sus ojos miraban a Dios. Lo estudió en clase. Va a la universidad, a la UDC. Ese libro me gustó.

—Es una novela muy buena —respondí.

—También me ha regalado un libro de historias de Jean Toomer —añadió la joven colocándose bien al niño en el regazo—. Es mi favorito.

—Un gran libro.

—Pero novela no es, ¿verdad? —preguntó—. No es solo una historia, quiero decir, tiene poesías. Pero parecía todo la misma historia, ¿me entiendes?

—Te entiendo perfectamente.

—Con el cuento del palco lo que siempre me pasa es que tengo la sensación de estar en un teatro todo el rato, viendo cómo se pelean los enanos.

Meneó la cabeza como si quisiera despabilarse y le limpió los mocos al niño.

—¿Has ido a la universidad? —le pregunté. La chica se echó a reír.

—No te rías —le dije—. Me pareces muy lista. Deberías intentarlo, al menos.

—Ni siquiera terminé el instituto.

No sabía qué contestarle. Me rasqué la cabeza y me puse a mirar las otras caras de la sala. Me sentía como un gusano: había imaginado que la chica de las uñas azules sería de una manera determinada, corta y estúpida, pero resultó que no era ni lo uno ni lo otro. El estúpido era yo.

—Gracias —le dije.

Ella no me respondió. Afortunadamente, en ese preciso momento la llamaron para que pasara a una consulta.

Lisa apareció con su bata blanca y el estetoscopio colgado al cuello. Nunca la había visto en su elemento. Parecía tranquila, cómoda, con la situación bajo control. Me sentía orgulloso de ella, intimidado. Me levanté, y aunque me dio un medio abrazo algo frío, el mío, que no lo era, consiguió suavizar la cosa. La había pillado por sorpresa; se sonrojó un poco y todo.

—Tengo que visitar a dos pacientes más, luego podemos irnos —dijo—. Estás de suerte: hoy no hay piquetes, se habrán quedado en la iglesia o en un aquelarre. ¿Todo bien aquí?

—Sí, Yvonne se encarga de mí —contesté, pero la recepcionista ya no estaba tan entusiasmada conmigo. Me dirigió una sonrisa mecánica y movió la goma del lápiz en el aire—. Te espero.

Cuando tenía quince años, mi amigo Doug Glass, que se llamaba así de verdad, me preguntó si quería ir a una fiesta con él. Eso fue un verano en Annapolis. Era un año mayor que yo y ya tenía coche. Ir a la fiesta me parecía muy emocionante. Cuando llegamos oí una música altísima que no me resultaba familiar; los bajos retumbaban. El aire estaba lleno de voces masculinas tratando de bajar una octava y de risitas femeninas. Al principio nos quedamos en el jardín de la entrada, y yo no me despegué de un vaso de plástico hasta que la cerveza que contenía se calentó. A decir verdad, todavía no me había acostumbrado al sabor y tenía miedo de que me hiciera vomitar. Estábamos en una zona de Annapolis a la que no había ido nunca, pero como se veía la aguja del Capitolio, sabía por dónde quedaba.