23,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Koehlers Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

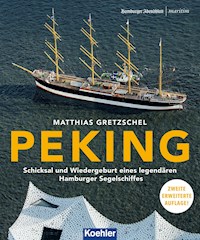

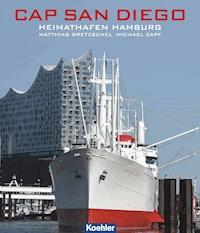

Vor 30 Jahren kaufte die Stadt Hamburg den Stückgutfrachter CAP SAN DIEGO und rettete ihn vor der Verschrottung. Heute ist die CAP SAN DIEGO das größte, fahrtüchtige Museumsfrachtschiff der Welt und ein Wahrzeichen im Hamburger Hafen. Der Bild-Textband CAP SAN DIEGO Heimathafen Hamburg widmet sich der Geschichte des Stückgutfrachters der so genannten Cap-San-Reihe, die den Höhepunkt und zugleich das Ende einer Ära einläutete. Nur 15 Jahre nach dem Stapellauf der CAP SAN DIEGO verdrängte der Siegeszug des Containers den Transport von Stückgütern, für den die Schnellfrachter der Reederei Hamburg Süd gebaut worden waren. Der Journalist und Autor Matthias Gretzschel führt in kompetent recherchierten und liebevoll geschriebenen Texten durch die Geschichte des Schiffes, berichtet von Fahrten nach Südamerika und dem Alltag an Bord, von seiner Rettung durch die Stadt Hamburg und dem heutigen Einsatz als Museumsschiff. Es folgt ein Rundgang durch den 55 Jahre alten Designklassiker CAP SAN DIEGO: Die verschiedenen Stationen wie Ruderhaus, Funkstation oder Maschinenraum werden von den Experten an Bord detailliert vorgestellt. Fotografien des renommierten Hamburger Fotografen Michael Zapf begleiten die Texte ebenso wie einige historische Aufnahmen. CAP SAN DIEGO Heimathafen Hamburg ist ein mitreißendes Stück Schifffahrtsgeschichte, das den Mythos CAP SAN DIEGO in all seinen Facetten abbildet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 96

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

INHALT

FUHREN EINST SECHS WEISSE SCHWÄNE

Die Stückgutfrachter der „Cap-San“-Klasse

KURS SÜDAMERIKA

Die Fahrten der CAP SAN DIEGO

DIE LETZTE IHRER ART

Wie der Frachter zum Museumsschiff wurde

ALLTAG AN BORD

Hinter den Kulissen des Museumsschiffs

LEIDENSCHAFT UND HARTE ZAHLEN

Wie ein Frachtschiff als Museum funktioniert

ZAHLEN, DATEN UND FAKTEN

DIE AUTOREN

BILDNACHWEISE

Wenn die CAP SAN DIEGO von ihrem Liegeplatz an der Überseebrücke zur Gästefahrt aufbricht, bewegt sie sich aus eigener Kraft, wird aber von zwei Schleppern ins Fahrwasser der Elbe bugsiert. Elegant wie eine Yacht hebt sich der „weiße Schwan des Südatlantik“ von der eher nüchternen Bebauung des Hafenrands ab. Aus den Abgaspfosten, wie die Schornsteine heißen, quillt Rauch, im Hintergrund grüßt zum Abschied der Turm des Michels. Bald hat das Museumsschiff die Innenstadt elbabwärts verlassen. Vom Heck eröffnet sich ein Panoramablick auf die St. Pauli-Landungsbrücken, die Hochhäuser und die Kirchtürme, ganz rechts ist die Elbphilharmonie zu sehen.

Romantische Begegnung im Morgengrauen: Zwei Frachtschiffe, die jeweils für eine Ära der maritimen Geschichte stehen – links die CAP SAN DIEGO und rechts das dreimastige Frachtsegelschiff RICKMER RICKMERS.

FUHREN EINST SECHS WEISSE SCHWÄNE

Die Stückgutfrachter der „Cap-San“-Klasse

Es war die Zeit, in der Hamburg noch von Ruinen geprägt wurde. In den 1950er-Jahren war der Krieg noch keine ferne Erinnerung, auch wenn sich die Menschen bemühten, nach vorn zu schauen und sich ein neues Leben aufzubauen. Die Ruinen wurden gesprengt, die Trümmer beseitigt, und überall in der Stadt entstanden neue Gebäude in den klaren Formen jener Moderne, die während der NS-Zeit verboten und verbannt gewesen war. Die Grindelhochhäuser, die zwischen 1950 und 1956 erbaut wurden, galten mit ihren 14 Stockwerken als Symbole einer neuen Zeit und wurden in der Presse als „Wolkenkratzer“ gefeiert. Schon 1953 hatte man den neuen Alsterpavillon eingeweiht, in dem die Hamburger Gesellschaft nun Kaffee trank und Cremetorte aß. Im selben Jahr gab es auf dem Gelände von Planten un Blomen die Internationale Gartenbau-Ausstellung, die mit Attraktionen wie der noch heute beliebten Wasserlichtorgel im Parksee und dem gläsernen Philipsturm viel Publikum anlockte. Wer den 36 Meter hohen Aussichtsturm damals erklomm, dem bot sich nicht nur ein Panoramabild der im Wiederaufbau befindlichen Stadt. Wenn er sich nach Süden wandte, sah er auch, dass sich im Hafen enorm viel tat. Schon unmittelbar nach Kriegsende hatte man mit dem Wiederaufbau begonnen, und schon bald war der Hafen wieder die Lebensader nicht nur der Stadt, sondern der noch jungen Bundesrepublik geworden, die sich gerade anschickte, ihr „Wirtschaftswunder“ zu vollbringen.

REEDEREI OHNE SCHIFFE

Wie schwierig die Ausgangslage dafür zunächst war, illustrieren zwei Zahlen aus der maritimen Wirtschaft: Unmittelbar vor Beginn des Zweiten Weltkriegs hatte die traditionsreiche Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft über eine Flotte von 52 Schiffen mit insgesamt 402.732 Bruttoregistertonnen verfügt. Als die Engländer am 3. Mai 1945 in Hamburg einmarschierten und den Krieg für Hamburg damit beendeten, besaß die Hamburg Süd, wie sie kurz genannt wurde, zwar zunächst noch drei Passagierschiffe und 17 Frachter, die den Krieg überstanden hatten, doch mussten diese an die Alliierten abgeliefert werden.“

Nachdem die Trümmer des Zweiten Weltkriegs geräumt waren, begann auch architektonisch in Hamburg eine neue Ära. Mit den Grindelhochhäusern (oben), die 1950 bis 1956 erbaut wurden, und dem 1952/53 von dem Architekten Ferdinand Streb errichteten Alsterpavillon erhielt das Hamburger Stadtbild zwei besonders markante Beispiele der Nachkriegsmoderne.

Doch mit der Währungsreform am 20. Juni 1948 wurden die Karten auch für die Schifffahrts- und Hafenwirtschaft neu gemischt. Während die Hamburger an diesem denkwürdigen Junitag die überbordenden Auslagen der Schaufenster auf der Mönckebergstraße und am Jungfernstieg bestaunten, saßen Reeder in ihren Kontoren und rechneten durch, wie man es hinkriegen könnte, die dringend benötigten neuen Schiffe zu finanzieren. Nebenan in den Werften wartete man schon sehnlich darauf, endlich wieder Aufträge zu bekommen, endlich wieder das zu tun, was viele Jahre unmöglich gewesen war: Schiffe zu bauen. Ein bisschen gedulden musste man sich allerdings, denn das Potsdamer Abkommen der vier Siegermächte hatte den Bau von Seeschiffen zunächst untersagt. Doch unmittelbar nachdem diese Beschränkung mit dem Petersberger Abkommen von 1949 aufgehoben wurde, bestellte die Hamburg Süd im Januar 1950 bei den Hamburger Howaldtswerken vier Schiffe, die sowohl Fracht als auch Passagiere befördern sollten. SANTA URSULA, SANTA ELENA, SANTA CATARINA, SANTA ISABEL, SANTA TERESA und SANTA INÉS hießen diese Kombischiffe, die in einer Zeit gebaut wurde, als Ästhetik und Schönheit noch zu den wichtigen Kriterien auch für den Frachtschiffbau gehörten. In der es nicht einzig und allein darum ging, Wasserfahrzeuge zu konstruieren, die eine möglichst große Fracht mit möglichst geringen Kosten von einem zum anderen Hafen transportieren konnten. Obwohl die Reeder damals natürlich auch mit spitzem Bleistift rechneten und sich sehr genau überlegten, wie sich Waren- und Passagiertransport optimieren ließen, waren die Schiffe, die sie damals in Auftrag gaben, mehr als nur ökonomische Faktoren, sondern immer auch etwas, was sich mit Gefühl, mit Empfindung und mit Emotion verband – und nicht zuletzt auch mit Stolz. Kein Wunder also, dass man für den Bau der Schiffe der neuen Santa-Klasse nicht nur erfahrene Konstrukteure, Techniker und Ingenieure unter Vertrag nahm, sondern auch einen renommierten Architekten. Zwar waren bereits an der luxuriösen Innengestaltung des 1906 in Dienst gestellten Doppelschrauben-Schnellpostdampfers KRONPRINZESSIN CECILIE die Jugendstil-Architekten Bruno Paul, Joseph Maria Olbrich und Richard Riemerschmid beteiligt gewesen, diesmal ging es aber nicht nur um das Innendesign, sondern um das komplette Schiff.

EIN ARCHITEKT, DER SCHIFFE ENTWIRFT

Die Wahl fiel auf Cäsar Pinnau (1906–1988), der sich u. a. als Villenarchitekt einen Namen gemacht hatte und auch ein sicheres Gespür für Raumgestaltung besaß. Dass sich Pinnau, obgleich kein überzeugter Nationalsozialist, dem NS-Staat angedient hatte und als Mitarbeiter von Hitlers Chef-Architekten Albert Speer an Projekten wie der Innengestaltung der neuen Reichskanzlei gut verdient hatte, spielte damals keine Rolle. Bei der Hamburg Süd war Pinnau nicht zuletzt deshalb ins Geschäft gekommen, weil er enge Kontakte zu dem Industriellen Rudolf-August Oetker unterhielt, für den er sowohl Privatvillen als auch Verwaltungsbauten entwarf. 1952 gründete die Rudolf Oetker KG (RAO) eine Trampreederei. Bereits 1936 hatte sich die Firma Dr. August Oetker mit 25 Prozent am Aktienkapital der Hamburg Süd beteiligt und diese 1955 komplett übernommen. Da lag es nahe, dass Pinnau auch den Auftrag für den Neubau der Unternehmenszentrale der Hamburg Süd erhielt. Dafür entwarf er an der damaligen Ost-West-Straße (heute Willy-Brand-Straße) ein imposantes Bürohochhaus mit einer markanten Fassade aus grün getönten Glasscheiben, das einschließlich der niedrigeren Nebengebäude Ende 1964 fertiggestellt und Anfang 1965 bezogen wurde. Da die Reederei Anfang des 21. Jahrhunderts dringend mehr Fläche brauchte, wurde das denkmalgeschützte Hochhaus um ein Geschoss aufgestockt. Hinzu kam ein Erweiterungsbau. Mit den Entwürfen der sechs Schiffe der Santa-Klasse, betrat der Architekt damals aber Neuland. Während er sich bei der Gestaltung der ersten Schiffe noch eher konservativ zeigte und sich am Design der Vorkriegszeit orientierte, wiesen seine späteren Entwürfe bereits die für die 1950er-Jahre typischen fließenden Linien auf. Und damit überzeugte Pinnau nicht nur seine Auftraggeber, sondern machte auch als Schiffsdesigner auch international von sich reden, obwohl es diese Berufsbezeichnung damals noch gar nicht gab. 1950 hatte Pinnau die Inneneinrichtung für die „SANTA URSULA “, „SANTA ELENA “, „SANTA CATARINA “ und „SANTA ISABEL “ entworfen. Für die beiden letzten Schiffe der Santa-Klasse, die „Santa Teresa“ und „Santa Ines“, entwarf er dann auch die äußere Form. Die entsprechenden Zeichnungen befinden sich heute im Hamburger Architekturarchiv. 1951 kam er mit dem griechischen Reeder und Multimillionär Aristoteles Onassis, einer der schillerndsten Persönlichkeiten der Nachkriegszeit und späterer Ehemann der Kennedy-Witwe, ins Geschäft. Für Onassis renovierte er die Villa Beit am Harvestehuder Weg als Hamburger Geschäftszentrale seiner Reederei Olympic Maritime, baute aber auch die ehemalige kanadische Fregatte „Stormont“ zur privaten Luxusyacht um, die unter dem Namen „Christina O“ legendären Ruf erlangte. Deren Stapellauf fand 1953 statt. Auch mehrere Schiffe der Tankerflotte, u.a. die 1953 auf den Howaldtswerken gebaute „Tina Onassis“ tragen die gestalterische Handschrift des Hamburger Architekten, der dafür die Innenausstattung der Brückendecks entwarf.

Gerd Mingram (1910–2001), der sich als Fotograf Germin nannte, hat die Arbeitswelt der Nachkriegszeit in Hunderten von atmosphärischen Schwarzweißfotos dokumentiert. Das obere Bild stammt von 1950 und zeigt die Barkassen am Baumwall, die die Hafenarbeiter zur zweiten Schicht bringen. „Im Hafen ist wieder Betrieb“, schrieb Germin zu dem rechten Bild, das 1952 entstand.

Der Architekt am Zeichentisch. Dieses Porträt zeigt Cäsar Pinnau (1906–1988) schon hochbetagt. Der gebürtige Hamburger, der in Berlin und München Architektur studiert hatte, war gewissermaßen der „Hausarchitekt“ von Rudolf A. Oetker, für dessen Reederei Hamburg Süd er sowohl Gebäude als auch Schiffe entwarf.

MIT KÜHN GESCHWUNGENER LINIE

Cäsar Pinnau war kein radikaler Neuerer, kein Vertreter des Bauhauses oder des Internationalen Stils, sondern eher ein an den Formen und Raumverhältnissen eines maßvollen Klassizismus orientierter Architekt. Aber wahrscheinlich liegt gerade in dieser Zurückhaltung, die er in den 1950er-Jahren mehr und mehr mit der für jene Ära charakteristischen organischen und eleganten Linienführung verband, sein außerordentlicher Erfolg. Man kann sich gut vorstellen, wie Pinnau in seinem Atelier am Hamburger Gänsemarkt den Zeichenstift ansetzte, um jene kühn geschwungene Linie zu ziehen, die später den ausladenden Vordersteven der Schiffe der „Cap-San“-Klasse bilden sollte.

Es war jedenfalls eine glückliche Entscheidung, dass die Hamburg Süd wiederum auf Pinnau zurückgriff, als sie 1959 erneut eine Serie von sechs baugleichen Stückgutfrachtern plante. Der Auftrag für die 159,4 Meter langen und 21,40 breiten Frachtschiffe, die neben einer Transportkapazität von 10.017 tdw auch zwölf Passagiere aufnehmen konnten, teilten sich die Howaldtswerke in Hamburg und in Kiel mit der Deutschen Werft in Hamburg. CAP SAN NICOLAS, CAP SAN MARCO, CAP SAN LORENZO, CAP SAN AUGUSTIN, CAP SAN ANTONIO und CAP SAN DIEGO hießen die sechs Schiffe, die von 1961 bis 1962 in Dienst gestellt wurden. Die Maschinenleistung betrug 11.650 PS, was eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Knoten ermöglichte. Doch bemerkenswert war nicht nur die vergleichsweise hohe Geschwindigkeit, sondern vor allem die außergewöhnliche und elegante Linienführung.

Warum hießen sie eigentlich alle „Cap San“? Einerseits wollte die Hamburg Süd, die nicht nur zu den größten, sondern auch zu den renommiertesten Reedereien Deutschlands zählte, damit den Seriencharakter dieser Schiffe deutlich machen, andererseits schwang bei der Namensgebung natürlich aber auch etwas Exotik mit. Außerdem hatte es bei der Hamburg Süd Tradition, Schiffe nach Caps zu benennen. Als Cap (englisch Cape, spanisch Cabo) werden markante Landspitzen bezeichnet, die ins Meer hineinragen. Das berühmteste Beispiel ist Cap Horn an der Südspitze Südamerikas. Dass man bei den sechs neuen Schiffen noch jeweils einen Heiligen (San) hinzuzog, stellte die Beziehung zur Tradition der „christlichen Seefahrt“ heraus. Allerdings lassen sich alle sechs „Cap San“ auch geografisch lokalisieren: Nur das CAP SAN MARCO befindet sich in Europa, nämlich an der Südspitze Siziliens. CAP SAN ANTONIO, CAP SAN DIEGO, CAP SAN LORENZO und CAP SAN NICOLAS liegen dagegen allesamt in Südamerika, wo sie für die Schifffahrt wichtige Landmarken und Navigationshilfen bilden. Auf dem Passagierdeck der CAP SAN DIEGO gibt es seit 2007 eine kleine Galerie, in der die Werke des Hamburger Zeichners Hadi Knütel zu sehen sind, der die Original-Seekarten der sechs Caps zu fantasievollen maritimen Kunstwerken kreiert hat.

Diese stimmungsvolle Stadtansicht vom Turm der Hauptkirche St. Katharinen zeigt zwei sehr unterschiedliche Werke von Cäsar Pinnau: ganz vorn rechts das Verwaltungsgebäude der Hamburg Süd und hinten links an der Überseebrücke die CAP SAN DIEGO.

Das Verwaltungsgebäude der Reederei Hamburg Süd, das auf diesem Foto von 2010 noch in seinem ursprünglichen Zustand vor der Aufstockung zu sehen ist, bildet einen enormen Kontrast zu den historischen Bauten der Umgebung wie der Hauptkirche St. Katharinen. Der von Kurt Kranz entworfene Globus-Brunnen stammt von 1965. Das rechte Bild zeigt die Zollenbrücke, die das Nikolaifleet überspannt, in dessen Wasserfläche sich Cäsar Pinnaus Hochhaus spiegelt.

Die CAP SAN DIEGO