Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

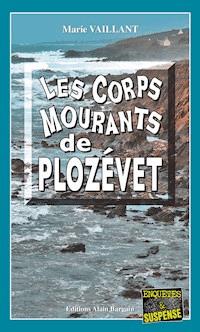

Une découverte macabre en pays bigouden...

Vent debout dans leur petit village du Pays bigouden, et tous unis, les retraités affrontaient le troisième âge et le troisième millénaire. Ils en avaient bruyamment fêté l’avènement chez Michel, jusque tard dans la nuit. Mais les lendemains sont parfois difficiles… Surtout si, comme Fanch, on découvre un cadavre au détour d’un chemin. C’est nettement plus efficace que la gueule de bois pour vous gâcher la journée, et même les suivantes ! Bien sûr, lorsque Fanch l’a signalé à la BDRIJ de Quimper, il ne pouvait se douter que cette dépouille sèmerait la désolation dans son petit village et endeuillerait son groupe de copains. Sûr que, s’il l’avait su, il ne l’aurait pas vue…

Plongez dans l'intrigue captivante du premier polar de Marie Vaillant !

EXTRAIT

—

Goustadig, Paotr ! Doucement,

Ouch’ta, ma Doué ! Qu’est-ce que c’est que ça ?

Le vent glacial faisait frissonner les poils de la bête. Fanch s’avança encore et, en y regardant de plus près, s’aperçut enfin que l’animal portait des talons aiguilles et une minijupe. La chose est rare, sauf si cette sorte d’animal fait partie du genre humain et c’était le cas. Il s’agissait d’une femme. Une femme dans un état pitoyable. Ce qui l’avait clouée au sol n’avait rien à voir avec la culbute du millénaire ou une méchante beurrée de réveillon. Il semblait que l’on se soit acharné sur cette malheureuse. Elle avait le visage écrasé, des marques de strangulation et les jambes, apparemment brisées au niveau des genoux, indiquaient des directions diamétralement opposées.

— Si c’est pas malheureux de voir ça ! Allez, viens, fils, faut aller prévenir la gendarmerie. Viens, j’te dis !

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Editions Bargain, le succès du polar breton. -

Ouest France

À PROPOS DE L'AUTEUR

Marie Vaillant est née et a grandi à Quimper. Peintre et sculpteur, elle a exposé à Pont-Aven. Elle a aussi créé et posé un calvaire à la pointe de Bellangenet, en Clohars-Carnoët. À Tahiti, elle a travaillé la pierre locale pour l’évêché de Papeete. Voici quelques années, elle a troqué le ciseau du sculpteur pour la plume de la romancière pour écrire son premier roman à suspense :

Chantage Bigouden.

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -

Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 335

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

NOTE DE L’AUTEUR :

Le bourg de “Plozévédec” : ce nom est inventé et n’est présent que pour servir l’intrigue, afin d’éviter tout rapprochement avec des lieux existants.

« L’avenir n’est à personneEt chaque fois que l’heure sonne,tout ici bas nous dit adieu. »

Victor HugoLes chants du crépuscule

IAU GRÉ DU VENT

Depuis qu’il était veuf, Fanch vivait en joyeux luron. Il n’était jamais chez lui dans la journée et le facteur qui connaissait son homme, remettait les rares lettres qui lui étaient destinées à Michel, le patron du café. C’était plus court, plus simple et, ainsi, elles lui parvenaient presque en urgence.

L’homme vagabondait en compagnie de son chien Paotr sur tous les chemins côtiers de son secteur, en Pays bigouden. Ceux qui, s’ils ne vous mènent pas à Rome, vous conduisent néanmoins en une heureuse contrée, voisine du paradis. Ils étaient jalonnés d’étapes toutes plus aimables les unes que les autres, où l’accueillaient encore quelques veuves de ses anciens amis.

Mais l’escale qu’il préférait entre toutes et qu’il ne négligeait jamais, son port d’attache, son refuge par gros temps, était sans conteste le troquet de Michel. Mieux qu’une famille, il y retrouvait ses vieux copains.

Il s’épanouissait enfin, Fanch. Un peu sur le tard, cela est vrai. Mais il est dit qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire, et l’essentiel n’est-il pas que cet état d’heureuse insouciance lui soit enfin concédé ?

Il avait été marié et brimé pendant une trentaine d’années par une femme revêche et sèche comme le vent du nord ; quant à savoir pourquoi il s’était marié, il aurait été bien en peine aujourd’hui de le justifier.

On se fait parfois de ces cinémas !

Le destin qui décide de nos rencontres et guide nos pas, avait peut-être eu quelques remords à son sujet, aussi avait-il mis un chien perdu sur sa route.

Un épagneul à qui le père de sa famille d’accueil venait de fausser compagnie, trop occupé à faire le touriste dans les environs pour se soucier d’un quadrupède gênant. Il avait probablement perdu, par la même occasion, une bonne part de la confiance que pouvaient lui accorder ses proches.

Nul ne sait jusqu’où peut mener le chemin des abandons. On largue d’abord le clébard, oui, et après ?

Dès le premier regard, quelque chose de mystérieux s’était noué entre l’homme et l’animal abandonné. Quelque chose comme un coup de foudre, un engouement soudain qui devait promptement les mener à la vie à deux.

L’inconnu n’avait ni collier ni tatouage. C’était un sans-papiers, un galvaudeux, un SDF sorti mal en point mais victorieux d’une longue partie de cache-cache avec des bipèdes inhospitaliers.

Fanch n’exprimait aucune agressivité, bien au contraire, et le vagabond s’en était approché avec confiance, comme s’il reconnaissait en lui l’ami qu’il avait longuement recherché et espéré ; il s’était attaché à ses pas et Fanch lui avait ouvert sa porte, son cœur et son garde-manger.

Que lui importait qu’en agissant de la sorte, le sort ait voulu favoriser l’un plutôt que l’autre ? Il décida que, pour une fois, la chance avait fait d’une pierre deux coups.

L’homme et l’animal y avaient gagné l’un et l’autre une solide affection, et Fanch qui n’avait pas d’enfant, l’avait appelé « Paotr », « fils ou garçon », en breton.

Paotr passait la majeure partie de son temps à observer son nouveau maître. Il semblait en avoir aisément décodé le logiciel, malgré la complexité de l’âme humaine et, même si la réciprocité n’était pas toujours vraie, leur vie commune était enfin heureuse.

La petite maison où ils ne vivaient que très peu, dressée sur la lande à quelque cent mètres du village, se morfondait en les attendant. Elle ouvrait ses volets bleus et battants, comme des oreilles tendues aux commérages des mouettes et, convaincue d’être trahie, se négligeait et faisait grise mine au retour de ses habitants. Ce qui ne manquait pas de les inciter à repartir au plus vite.

Il n’était pas loin de midi, ce premier janvier, lorsque Fanch se leva. Dans la cuisine, Paotr s’agitait depuis des heures, protestant plaintivement contre la paresse qui saisit les hommes aux lendemains de réveillons.

Depuis le lever du jour, tardif en cette saison, il exprimait vainement l’urgente nécessité de satisfaire un besoin naturel. Lorsque son maître descendit enfin l’escalier pour lui ouvrir la porte d’entrée, il se précipita dans le jardin, leva la patte et s’épancha longuement, avec un évident soulagement.

Fanch n’avait retrouvé sa maison qu’un peu par hasard, et seulement au petit matin, après une mémorable soirée passée au café du bourg, en compagnie de ses copains de toujours. Il y avait là Clément, Jakez, Youenn et quelques autres, tous retraités et tous ayant largement fait le plein, sans même s’en rendre compte. Fanch était rentré dans un état de délabrement tel que son chien, écœuré, s’en était retourné à sa paillasse, l’échine ronde, en renonçant à lui présenter la moindre requête.

Il faut dire que, rassemblés dans ce lieu hautement festif qu’est le café d’un petit village, ils avaient célébré un événement rarissime auquel Paotr n’avait pas été convié. Un événement qui ne se représente pas deux fois dans la vie d’un homme, et encore moins dans celle d’un canidé.

L’avènement du nouveau millénaire qui se pointait, accompagné en toute conformité d’un nouveau siècle, avait été dignement salué. Puis, ne voulant pas paraître mesquins, ils avaient apporté autant de chaleur et d’enthousiasme à saluer aussi le Nouvel An. Ils s’étaient même un peu attendris sur le premier jour de cette ère nouvelle qui s’ouvrait devant eux, avant de s’apercevoir, embarrassés et contrits, qu’ils avaient omis de rendre hommage aux parcelles d’éternité périmées et défuntes. Un oubli regrettable, selon Youenn, auquel ils s’empressèrent de remédier. Ils s’étaient alors fait un devoir de les enterrer, les unes après les autres, avec quelque nostalgie, mais toujours dans l’adoration de Bacchus, avant de se précipiter en vacillant dans l’inconnu du troisième millénaire.

Autant d’occasions exceptionnelles justifiaient bien un gaillard dépassement des bornes du raisonnable. Contingences qui, à présent, valaient à Fanch une méchante gueule de bois – de bois extrêmement dur.

Le poil en berne et l’estomac en rébellion, il erra de la cuisine au salon, sans se décider s’il fallait manger ou s’en abstenir. Paotr observait ses allées et venues d’un œil de plus en plus réprobateur.

— Rouaf ! Rouaf !

— Holà ! Doucement, Paotr. Doucement ! supplia Fanch.

Jouissant enfin de quelque considération, le chien agita la queue et vint se placer près de sa gamelle.

Il n’est rien de plus explicite.

— Bon, c’est vrai, soupira celui qui se prenait pour le maître. Je reconnais que c’est l’heure du cassecroûte, mais ce n’est pas une raison pour m’éclater la tronche, hein ? Fils ! Tu ne sais pas ce que c’est qu’une gueule de bois, toi, hein ? Au moins l’un de nous deux est raisonnable. C’est une bonne moyenne.

— Rouaf ! Rrr !

— Voilà, s’excusa Fanch, en ouvrant une boîte, tu vas devoir te contenter d’un repas préfabriqué aujourd’hui, je n’ai pas le courage de cuisiner.

Quelques heures plus tard, il allait, en direction des plages, tenter d’effacer les traces des excès de la nuit précédente, sacrifices consentis au temps qui passe et dont, malgré les constants progrès de la science, la destination nous reste mystérieuse. Il espérait retrouver quelque lucidité dans le vent glacial qui soufflait de la mer. Un vent d’hiver, sifflant et gémissant entre les pierres sèches des murets qui bordent les jardins. On dit ici que ce sont les korrigans qui se lamentent. Mais nul ne sait sur quoi, sauf les mouettes cancanières qui leur répondent en survolant les landes.

Fanch avait la démarche prudente et son cerveau, encore embrumé, marchait au ralenti malgré le vent puissant et froid.

L’après-midi touchait à sa fin et les rues du bourg étaient désertes. En passant devant la maison de Clément, il constata que rien n’y bougeait encore.

Comme toujours, Paotr, l’épagneul – breton lui aussi – l’accompagnait. Le chien descendait la rue principale du bourg en zigzagant de bâbord à tribord, librement.

— Eh oui, mon gars ! Faut savoir louvoyer quand les vents sont contraires ! approuva Fanch qui l’observait de loin.

Paotr avait la queue en arc de cercle et prenait un air affairé en flairant l’herbe dure de l’hiver qui s’accrochait aux bas-côtés de la chaussée. Il suivait nerveusement la quête de sa truffe aventureuse, sollicitée par l’odeur d’un chat ou celle d’un lapin, ne sachant où elle le mènerait.

Un coup de sifflet lui remit les quatre pattes dans le droit chemin. Il leva la tête en laissant échapper sur la gauche une langue tristement pendante, comme si l’abandon de cette piste odorante lui ouvrait la perspective d’une longue disette. Puis, à grandes foulées, il rejoignit son maître qui l’attendait dans le bourg, à l’angle de la place, là où vient s’arrimer la route qui longe la côte.

Fanch était chaudement vêtu d’une gabardine dont il avait remonté le col. Sa tête y était déposée, ainsi qu’un œuf de coucou dans le nid d’un roitelet. Une casquette de marin faisait office de couveuse, ne laissant entrevoir qu’un visage buriné, raviné par les vents de noroît et les outrances de la nuit. À la main, il tenait un morceau de bois usé et écorché qu’il balança devant lui, aussi loin qu’il le put, sur la départementale. Le chien lui passa devant, en trombe et la mine contrariée. Il lui fallait sans cesse aller récupérer ce satané bout de bois que son maître s’obstinait à relancer, chaque fois qu’il le lui rapportait. Il ne variait guère les plaisirs, le patron ! Il devait manquer d’imagination, car ce jeu était toujours le même lorsqu’ils sortaient ensemble. Cela devenait lassant à la longue. Encore heureux qu’il ne le balance pas dans les ronces ou les ajoncs. Il y en avait partout en bordure du périple qui menait aux plages, là où invariablement les conduisaient leurs promenades. De nouveau, Fanch projeta loin devant lui son hochet poisseux que le chien avait mâchonné. Sur sa lancée, la bête s’immobilisa soudain net et, adoptant une position d’arrêt, gronda sourdement.

La journée était chômée, mais ce n’était pas un débrayage spontané pour infraction au code du travail qui avait figé l’animal sur place.

Il y avait au débouché du chemin, tapi sur la terre durcie par le gel, un ennemi immobile, le poil hérissé, prêt à l’attaque, qui l’attendait. Sur le sol sonore, l’épagneul entendait derrière lui se rapprocher le bruit des sabots de son maître et l’adversaire ne bougeait toujours pas. Paotr s’enhardit, leva une patte qu’il avança prudemment, puis une autre, le nez pointé, tâchant d’identifier une odeur. Fanch le rejoignit, intrigué, et s’approcha, lui aussi, avec circonspection vers l’amas de poils ébouriffés, tout en calmant son chien de chasse.

— Goustadig, Paotr ! Doucement, Ouch’ta, ma Doué ! Qu’est-ce que c’est que ça ?

Le vent glacial faisait frissonner les poils de la bête. Fanch s’avança encore et, en y regardant de plus près, s’aperçut enfin que l’animal portait des talons aiguilles et une minijupe. La chose est rare, sauf si cette sorte d’animal fait partie du genre humain et c’était le cas. Il s’agissait d’une femme. Une femme dans un état pitoyable. Ce qui l’avait clouée au sol n’avait rien à voir avec la culbute du millénaire ou une méchante beurrée de réveillon. Il semblait que l’on se soit acharné sur cette malheureuse. Elle avait le visage écrasé, des marques de strangulation et les jambes, apparemment brisées au niveau des genoux, indiquaient des directions diamétralement opposées.

— Si c’est pas malheureux de voir ça ! Allez, viens, fils, faut aller prévenir la gendarmerie. Viens, j’ te dis !

Convaincu que l’un de ses devoirs de chien consistait à ramener le bout de bois avec lequel s’amusait son patron, Paotr le récupéra vivement avant d’obtempérer.

Le milieu naturel des anciens du bourg, leur cocon familial, leur point de ralliement depuis toujours, était le bar de Michel, et cela bien avant que l’on y ait installé la cabine de téléphone publique. Et même à présent qu’ils étaient tous clients de France Télécom, c’est vers le téléphone du café que Fanch se dirigea, suivi de son chien.

— Vite, Michel, passe-moi le biniou, c’est quoi le numéro des flics ?

— Le dix-sept. Mais qu’est-ce que tu leur veux, aux flics ?

Fanch lui fit de la main le signe d’attendre et composa rapidement le numéro.

— Allô, la gendarmerie ? Voilà, je viens de trouver un cadavre… Oui, c’est une femme et elle est mal en point. Vous aurez peut-être du mal à mettre un nom dessus ! Au bourg de Plozévédec. Oui ! Au café “Chez Michel”. Oui !… Ah bon ? Bon… Ben, on va les attendre…

— Ce n’est pas une affaire pour la brigade de Pont-L’Abbé. C’est la Brigade de Recherche de la compagnie de gendarmerie de Quimper qui va s’en occuper. Ils arrivent ! dit-il à l’adresse du patron. Il faut que je les conduise là-bas. En attendant, sersmoi un coup de super !

Il fallait bien ça pour adoucir les contours de l’affreuse vision qui persistait.

Michel tenait l’unique bar du bourg avec, en activité annexe, la tenue d’une certaine chronique locale qu’il alimentait avec zèle.

— Alors, raconte ! dit-il en s’empressant de servir son client. Qu’est-ce que c’est que cette salade que tu veux vendre aux pandores ? Tu es sûr de n’avoir pas eu la berlue ? Avec tout ce que tu as éclusé cette nuit…

Fanch oublia de s’offusquer de l’allusion.

— C’est une salade bien verte, crois-moi ! Ça fout un choc ! Il s’agit d’une femme qui paraît jeune, encore que ce soit difficile de le dire, comme ça. Elle a dû être étranglée, puis sans doute jetée hors d’une voiture. Je pense qu’une autre bagnole lui est passée dessus, parce qu’elle a les deux jambes cassées et sa tête en a pris un vieux coup. Ils ont balancé son corps dans l’embranchement du petit chemin des Plages. On allait faire notre tour, Paotr et moi, quand on est tombés là-dessus.

Enfin, une nouvelle excitante ! Elle était de nature à attirer au bar une clientèle fournie, au moins jusqu’aux conclusions de l’enquête de police judiciaire qui allait commencer.

Pourtant, Michel fit semblant de la déplorer.

— Oh, merde… Comment peut-on faire une chose pareille ? J’espère que ce n’est pas quelqu’un de la région ! Et la femme, tu crois qu’elle est d’ici ?

— Je ne crois pas la connaître, mais c’est dur à dire, comme ça. Elle est salement amochée. Elle est habillée comme quelqu’un qui a fait la fête… Avant qu’on ne lui fasse la sienne. Minijupe, talons aiguilles et bijoux, tu vois le topo ? Je me demande d’où elle peut venir… En tout cas, moi, je n’ai jamais vu une Bigoudène affublée de la sorte ! Mais, va savoir, par les temps qui courent… Elles font toutes comme à la télé, à présent.

Décidément, les temps nouveaux s’annonçaient passionnants.

— Eh ben, mon pauvre vieux ! Pour un premier de l’an, c’est pas vraiment de bon augure ! L’année avait pourtant gentiment démarré, hein ?

— Gentiment, oui… Mais pas pour tout le monde, la preuve ! Quand on voit ça, on se dit que les bonnes manières se perdent. Avoue que ce n’est pas une façon de présenter ses vœux à une femme !

C’est vrai qu’elle avait bien démarré, l’année. Les premières heures, tout au moins. Surtout pour Michel dont le bistrot n’avait pas désempli jusque tard dans la nuit.

Ils avaient tous trop bu, comme s’ils n’attendaient qu’une occasion d’exception pour rattraper d’un seul coup leur tempérance habituelle.

Ils avaient bien terminé l’année précédente aussi. En apothéose. Même pour Clément, son ami de toujours, ça s’était bien passé. Pour une fois, il n’avait pas trop fait dans le blues. Il avait même abandonné l’expression de chien battu qu’il arborait chaque année, au moment des fêtes, depuis plus de vingt ans.

Cela faisait un bon moment, maintenant, qu’ils attendaient les officiers de la Police Judiciaire de Quimper, debout de part et d’autre du comptoir, en position d’arcs-boutants soutenant un monument du patrimoine national.

— C’est curieux quand même, quand c’est un simple quidam qui les sollicite, ils y viennent à reculons, mais quand c’est le préfet…

Leur attente se prolongeait d’une façon qu’ils jugèrent excessive. Le temps pour Fanch de renouveler sa commande, afin de conforter l’apaisement puisé au fond du premier verre et, pour Paotr, de détruire le bout de bois qui gâchait chacune de ses sorties en l’empêchant de chasser. Cela n’arriverait plus, il était à présent neutralisé, totalement mis en pièces.

Les représentants de l’ordre se présentèrent enfin, annoncés par la clochette de la porte d’entrée donnant sur la terrasse.

— Il est ici, le gars qui a découvert un cadavre ?

— Ouais, c’est moi.

— Vous voulez bien nous montrer ça ?

Il suffit donc de trépasser pour n’être plus ni “il”, ni “elle”, mais seulement “ça”…

— On y va. Michel, je te confie Paotr. Je reviens tout de suite.

Déjà le crépuscule s’étendait sur la lande et, toujours piaillant, les mouettes allaient se rassembler pour la nuit, là-bas sur les rochers, tout au bout de la plage.

Trois ou quatre véhicules, dont une fourgonnette blanche, étaient stationnés devant le bar. Fanch et les deux gendarmes montèrent hâtivement dans la première voiture qui démarra immédiatement. Les autres leur firent cortège et se garèrent de nouveau à l’embranchement du chemin. Tout le monde descendit et Fanch leur désigna le corps.

Il était un peu étonné du nombre de personnes qui s’étaient déplacées et très curieux de voir comment elles allaient procéder pour relever les indices nécessaires à l’enquête. À tel point qu’il en oublia la promesse qu’il venait de faire à Michel.

Les TIC (Techniciens en Identification Criminelle) devaient se croire au carnaval. En un clin d’œil, ils furent tous déguisés. Blouses blanches, gants de latex, charlottes confectionnées dans du voile de forçage, pour ne pas se geler les neurones, et chaussures enveloppées d’une sorte de housse blanche. Ainsi parés, ils auraient fait peur à Paotr.

Un homme prenait des photos ; deux autres inspectaient le sol autour de la victime, semblant chercher quelque chose d’introuvable. Ils élargirent peu à peu le cercle, patiemment, avec un entêtement tout militaire, jusqu’aux rives de la départementale, mais toujours en vain. Un quatrième personnage, un civil celui-là, engoncé dans sa blouse blanche rapidement passée sur sa veste, inspectait le corps malmené de la pauvre femme en parlant dans un appareil. Deux autres encore, un lieutenant et un adjudant, semblaient n’être venus qu’en badauds et n’avoir rien d’autre à faire que de bavarder entre eux.

Le photographe les rejoignit et les écouta un instant avec beaucoup d’attention, puis leur serra la main et s’en retourna vers sa voiture, cependant que les autres venaient leur rendre compte de leurs observations. Le gars qui avait inspecté le corps, l’un des rares médecins hospitaliers à pratiquer la médecine légale dans la région, estima que la mort remontait vraisemblablement à deux heures, voire deux heures et demie du matin, sans en être bien sûr, en raison du froid.

La victime avait des ecchymoses qui donnaient à penser qu’elle avait été agressée, elle portait des marques de strangulation, et enfin, on pouvait supposer que ses nombreuses fractures résultaient du fait que l’on ait pu la jeter d’une voiture ; hypothèses qui seraient à confirmer après autopsie. Elle portait encore ses bijoux, ce qui excluait que le vol soit le mobile du crime.

— Crime sexuel, estima-t-il.

— Étonnant, tout de même, que le corps n’ait été découvert qu’à cette heure ! estima le lieutenant.

— Pas vraiment ! le rassura Fanch. Il n’a pas dû passer grand monde aujourd’hui, sur cette route. Avec ce froid et le premier de l’an, vous pensez ! Moimême, sans Paotr, je ne serais pas sorti, surtout avec ma gueule de bois !

L’ambulance s’avançait à reculons sur le bas-côté de la route. Deux hommes en descendirent, ouvrirent l’arrière et en sortirent un brancard sur lequel ils chargèrent le corps.

Personne n’aime les voir traîner le long des routes. Ça fait désordre.

L’un des deux policiers s’adressa à Fanch :

— Bien, c’est quoi, votre nom ?

— Fanch Le Berre.

— Et votre adresse aussi, pour le cas où l’on aurait besoin de vous…

— Et pourquoi donc ? Vous voulez faire de moi le coupable de service, au cas où vous n’en trouveriez aucun autre ?

Dire que Fanch n’aimait pas les “forces de l’ordre”, quelles qu’elles fussent, serait un euphémisme. Il n’y avait été confronté qu’une seule fois dans sa vie d’honnête homme, sous le règne de Giscard d’Estaing, et il s’en souvenait. Toute la région s’en souvenait. Elles s’étaient déployées en force en effet, sur tout le cap, mais on ne peut pas dire qu’elles se fussent précisément attachées à y mettre de l’ordre. C’était même le contraire ; pendant plus de huit semaines, elles y avaient foutu le bordel. C’était en quatrevingts, pendant les événements de Plogoff, et même vingt ans après les faits, le douloureux souvenir des gaz lacrymogènes, des coups de matraques abusivement assénés et autres brutalités, entretenait en lui un ressentiment tenace.

— Tenez-vous à la disposition de la justice, nous recueillerons votre déposition plus tard ; veuillez ne pas quitter le secteur d’ici là. Au revoir et merci.

Puis, après avoir “gelé” le site déjà glacé, ils s’en allèrent tous, comme s’ils avaient le diable aux trousses. Fanch resta seul sur place, quelque peu éberlué. Personne n’avait proposé de le raccompagner. Ça aussi, ça faisait désordre ! Il allait devoir se dépêcher de redescendre au bourg, sinon Michel allait s’impatienter, non seulement à cause de Paotr, mais surtout en raison des démangeaisons que lui infligeait sa légendaire curiosité.

Justement, en parlant de curiosité, la sienne à Fanch, venait de recevoir un signal, malheureusement ténu, à peine perceptible par ses neurones malmenés par l’abus d’alcool.

Ça lui reviendrait certainement plus tard.

IIÇA N’ARRIVE QU’AUX VIVANTS

Clément travaillait encore, bien qu’il ait largement dépassé l’âge de la retraite et l’on devait reconnaître qu’il était toujours très productif. C’était une bonne machine équipée d’un mécanisme à mouvement perpétuel hautement performant, comparable à celui de la roue d’Orffyreus*, qui le maintenait en activité quasi constante. Il s’était laissé conditionner et programmer en ce sens dès son adolescence, de sorte qu’il avait perdu sa vie en croyant la gagner. Elle lui avait tout simplement filé entre les doigts sans qu’il s’en soit avisé.

Pas tout à fait le cas de Fanch qui, au grand dam de feu son épouse, avait à tout âge su démontrer cet esprit critique et rebelle qui l’avait préservé de toute manipulation. Il était d’avis que son copain Clément ne savait pas savourer le temps qui passe. Néanmoins, il reconnaissait volontiers qu’il avait consciencieusement fonctionné, professionnellement parlant.

Certes, affectivement très proches l’un de l’autre depuis la maternelle, ils étaient indéniablement très différents. Fanch avait eu la chance de faire quelques études, ce qui lui avait permis de couler une existence un peu plus relaxe que celle de Clément.

On leur avait autrefois dit qu’il fallait redresser la France après le désastre de la guerre. Mais des deux, Clément avait été le seul à obtempérer avec autant d’abnégation.

Les deux copains doutaient pourtant porter une part quelconque de responsabilité dans cette catastrophe, vu qu’à l’époque des faits incriminés, ils venaient tout juste de naître ; processus dans lequel ils ne s’étaient pas volontairement engagés et qui, jusque-là, n’était pas classé dans les actes délictueux susceptibles de générer un tel cataclysme planétaire. Ils n’avaient encore rien fait. Tout juste s’ils se permirent ultérieurement quelques rots ou autres modes d’expression plus ou moins discrets, qui, même conjugués, n’avaient certainement pas suffi à faire s’écrouler les murs de Brest.

Non, il fallait en convenir, jusqu’à l’époque de leur adolescence, ils étaient demeurés totalement innocents, ils avaient toujours observé cette neutralité passive qui conduit inexorablement à subir et à endurer.

Après, peut-être, contraints et forcés, avaient-ils bien un peu joué à la guerre… En Algérie d’abord, mais sans entrain. Puis, longtemps après, ils s’étaient cette fois portés volontaires à Plogoff, et comme tous ceux du cap, ils avaient ardemment et victorieusement défendu leur terre. Cette guerre-là était légitime, et ils ne regrettaient pas de l’avoir menée. C’était hier, mais si loin déjà. Cela faisait partie d’une autre vie, celle de deux hommes encore jeunes mais désormais oubliés.

À présent que leur tranche d’âge était fatiguée, le discours que relayaient certains médias, était tout différent de celui de l’après-guerre : c’est tout juste si l’on ne priait pas les vieux de mourir sans trop s’attarder, car les nouvelles générations, celles à qui ils avaient tout donné, ne pouvaient plus cotiser pour les retraites.

Il n’était pas indispensable d’être très malin pour l’avoir prévu ! À force de moderniser, d’informatiser et de délocaliser, il n’y aurait bientôt plus de travail pour quiconque ne serait pas une machine. Donc Clément s’accrochait désespérément à la seule activité encore épargnée par le “modernisme”, en essayant de mettre quelque menue monnaie de côté, pour plus tard, en cas de coup dur, ne pas sombrer dans la misère. D’ailleurs, il ne savait plus rien faire d’autre, à part, de temps en temps, une petite belote chez Michel, avec les copains. Il appartenait à une génération qui n’avait jamais vraiment connu de loisirs. À peine s’il se doutait que cela pouvait exister.

Son boulot lui occupait les mains, cependant que son esprit vagabondait dans le temps, passé et présent. Rarement dans le futur qui l’intéressait de moins en moins.

Le monde qui s’y profilait lui faisait craindre le pire.

Des maraîchers du secteur l’employaient sur leur exploitation et, à cette période de l’année, il œuvrait dans les grosses cloques oblongues des tunnels de forçage qui, faisant fi des saisons, s’épanouissaient partout entre les murets de pierre sèche. Des murets qui, depuis des temps immémoriaux, chevauchent les rondeurs des paysages celtiques, à dessein d’en délimiter les parcelles. On les appelle ici « les pierres qui chantent » ; pourtant, en ces mois d’hiver, elles avaient plutôt tendance à gémir sous les assauts du vent.

L’époque qui s’achevait s’était distinguée par sa morosité. Le deuxième millénaire était à l’agonie et l’humanité entière s’apprêtait à danser sur sa dépouille.

La bande des copains n’était pas la dernière à s’en féliciter.

L’heure de la récréation venait de sonner en ce trente et un décembre et Clément finissait sa journée.

— Une vraie journée de bureaucrate ! fit-il observer au gosse qui l’accompagnait. Sauf que ce travail n’a rien à voir avec celui d’un scribouillard. Je ne suis pas souvent posé sur mes fesses, hein ? Ce serait même plutôt le contraire, tu ne crois pas ? Je les ai presque constamment en l’air.

— En même temps, il est difficile d’imaginer les bureaucrates pianotant sur leur clavier dans la même position…

Ce n’était pas si difficile, car l’image suggérée par le gamin les fit rigoler tous les deux.

Clément représentait pour Louis, un second grand père. Le premier n’était pas bavard, mais celui-ci parlait abondamment et de façon si pittoresque qu’à ses côtés on avait soudain l’impression d’intégrer une fresque de Chagall. Alors, le petit lui donnait la réplique en tentant tout naturellement d’imiter son style imagé.

— Je me demande, dit-il pensivement, à quoi tu pourrais ressembler, déguisé en bureaucrate… En te redressant un peu, peut-être…

Louis, communément appelé Loulou, rabattit les pans de plastique qui fermaient l’abri.

— C’est bien, approuva Clément, la nuit risque d’être froide et il ne faudrait pas que ça gèle trop fort, là-dedans…

La dernière parcelle du millénaire promettait d’être fraîche, sous un ciel dégagé.

— Quant à me redresser, mon gars, poursuivit Clément, faut pas trop y compter. Dans la position où tu me vois, j’ai déjà pratiquement le nez au niveau de mon boulot. C’est un avantage !

— C’est bien vrai ! Et tu gagnes du temps dans les deux sens ! plaisanta encore le jeune garçon.

Loulou et sa sœur Lucie étaient les enfants de Laurence, la patronne. Mais hélas, pas seulement ; la contrainte est incontournable, même si certains prétendent qu’il y aurait eu une exception. Ils étaient aussi les enfants de « cet imbécile de Jacques » ainsi que le désignait discrètement son employé. Cependant, les deux gamins ne semblaient pas s’en ressentir. Ils tenaient si peu de leur père que Clément se demandait parfois d’où leur mère avait pu les tirer.

Nul ne s’en plaignait, sauf leur grand-mère du côté paternel qui, sans l’exprimer clairement, les tenait manifestement pour des bâtards.

— Allons, viens, lui dit encore le vieux journalier, je vais dire au revoir à ta mère et, ensuite, j’irai essayer de me faire tout beau. C’est que je sors dans le monde, moi, ce soir, précisa-t-il encore, avec un clin d’œil plein de sous-entendus.

Il poussa la brouette dans laquelle il avait remisé ses outils jusqu’au hangar où il la laissa, puis, cependant que le gamin entrait dans la grande maison, il se dirigea vers la roseraie, le domaine réservé de Laurence. Malgré la morte-saison et le froid extérieur, les rosiers déboussolés par le forçage produisaient encore des fleurs. Toutefois, leurs boutons seraient bien trop ouverts pour être commercialisables en fin de semaine. Ils feraient le bonheur de son amie Jeanne. Clément en cueillit une brassée qu’il déposa, sauf une, sur un banc de pierre, près de la margelle d’un vieux puits et revint sonner à la porte des patrons. C’est la petite Lucie qui vint lui ouvrir.

— Bonsoir, mignonne, ta maman est là ?

Loulou venait d’enlever ses bottes et de se laver les mains. Il appela leur mère :

— Maman ! Clément veut te présenter ses vœux ! Dépêche-toi ! Il est pressé ! Il va voir sa fiancée !

— Ben… mais d’où tu tiens ça, toi ? Je t’ai indiqué que je sortais, mais je n’ai pas précisé avec qui !

Il en était tout effaré, le brave Clément.

— C’est Mariette ! Elle dit que tu aurais dû te remarier avec Jeanne depuis des lustres !

— De quoi elle se mêle, celle-là ?

Mariette s’occupait de la maison depuis la naissance de Loulou. Elle y faisait le ménage, la cuisine, la nourrice, et parfois même la loi, tout en y diffusant chaque jour le bulletin des informations locales. Elle livrait une concurrence ouverte et acharnée au Michel du café. Une concurrence déloyale, car elle avait un avantage sur lui : cependant que le barman restait bloqué derrière son bar, elle pouvait librement vagabonder dans le bourg où ses interviews étaient savamment ciblées. Ainsi, elle était toujours, et sans que l’on sache comment, au courant de tout ce qui se passait dans les chaumières. Les menus incidents et autres péripéties de la vie privée de tout un chacun lui étaient connus, bien que l’on veillât à les garder discrètement pour soi, en se disant que ça ne regardait personne. La commère n’était pas de cet avis. Elle ne respectait de secret qu’au sujet de ses mystérieuses sources d’information.

Laurence apparut en haut des escaliers.

— C’est vrai, Clément ? dit-elle en descendant. Je suis bien contente que vous ne restiez pas seul, ce soir. Eh bien, je vous souhaite de passer une très bonne soirée !

— Moi de même, Laurence. Et je vous présente tous mes vœux pour les mille ans à venir ! dit-il d’un ton badin.

— Ne parlez pas de malheur ! Mille ans ! Comme vous y allez !

— Faut pas vous décourager, Laurence ! Vous dites volontiers vous-même que, quand on commence quelque chose, on le finit !

— D’accord ! Si vous relevez vous-même le défi…

— Je me contenterai de faire comme Mathusalem. Tenez, c’est pour vous, ajouta-t-il encore, en lui offrant la rose qu’il avait sélectionnée à son attention.

— Merci Clément, c’est gentil ! apprécia la jeune femme, sincèrement émue. Jamais personne ne songe à m’en offrir ! Peut-être est-ce parce que je les cultive, moi-même…

Clément s’abstint de préciser qu’à son avis, c’était surtout parce que son mari était un imbécile.

Ils se firent la bise, et se quittèrent là. Ni l’un ni l’autre ne pouvaient se douter que c’était un adieu.

Le mariage de Clément n’avait guère duré et, de l’avis de Mariette, il n’avait pas perdu grand-chose quand Geneviève l’avait quitté.

— Une sale garce, oui ! Et qui avait plus tôt fait de relever ses jupes que ses manches. Jolie, ça, je ne dis pas ! Mais ça ne donne pas tous les droits, quand même !

Elle avait décidé et, sans trop de difficulté, établi que Geneviève était une sale garce. Elle n’en démordrait pas. Apparemment, il lui importait peu de savoir si ses propos pouvaient blesser Clément ou non. Il n’avait pas voix au chapitre. Et lui qui malgré le temps écoulé, avait encore son divorce en travers de la gorge, ne les commentait jamais. À l’époque de Geneviève, ils n’habitaient pas au bourg, mais à quelques kilomètres de là, en direction de la Pointe du Raz et, tous les jours, il faisait la route à pied pour venir travailler dans la carrière située plus haut, au-dessus du village. Geneviève, qui venait parfois lui porter sa pitance, lui avait très vite préféré le patron. Elle rêvait de promotion sociale. Depuis, Clément vivait seul dans le penty que lui avait laissé sa mère, près du bourg. Il y jouissait d’un bien-être tout relatif, avec l’électricité et même l’eau courante, installée depuis que la mairie avait fait procéder à son adduction sur la commune. Il avait alors bricolé une douche sur l’arrière de la maison et offert une machine à laver à sa mère qui, tout doucement, s’était faite vieille sans connaître le confort. Cependant, il n’y avait toujours pas de chauffage central dans la bicoque et, malgré le radiateur électrique qu’il déplaçait au gré de ses activités, il ne faisait pas très chaud à l’intérieur. La cheminée se montrait bien plus efficace, mais hélas, elle n’était pas souvent allumée depuis qu’il vivait seul. Clément aussi était rarement chez lui.

Tout de même, Mariette avait dit vrai. Comme tous les ans, Clément passerait le réveillon en compagnie de sa vieille amie, Jeanne. Cette amitié remontait à leur enfance, elle était la seule affection qui lui restait, en dehors de celle qu’il vouait à son ami Fanch et, dans de moindres proportions, à Laurence et ses enfants. Elle était aussi la destinataire de la gerbe de roses qu’il venait de cueillir.

Jeanne avait été autrefois mariée à un marin de la Royale. Elle aussi vivait en solitaire. Elle s’en était accommodée de longue date, avec l’habitude. Trop souvent son mari l’avait laissée seule, jusqu’au jour où un malencontreux concours de circonstances en avait finalement fait une veuve. Le fait n’est pas rare en Bretagne où l’on ne sait pourquoi, les hommes s’ingénient à mourir avant leur moitié légitime. L’événement que l’on pourrait qualifier de regrettable, n’avait pourtant eu qu’une incidence très relative sur son mode de vie à elle. L’amitié de Clément comblait ce qui ne fut jamais vraiment ressenti comme un vide. Ils avaient leurs rendez-vous du vendredi soir qui contribuaient à tromper leur solitude et à approvisionner la vieille dame en légumes frais de saison. En échange, Jeanne lui mitonnait de bons petits plats dont les effluves le mettaient en appétit. C’était souvent son seul vrai repas de la semaine. Cette fois, il lui portait les fleurs qu’il avait coupées chez Laurence. Une grosse gerbe de roses de couleur thé.

— Tiens, c’est pour toi, lui dit-il simplement en lui faisant la bise habituelle.

— Oh ! Merci ! dit-elle tout aussi simplement. Elles sont belles !

Jeanne habitait une modeste maison de pêcheur située au centre de son petit bourg breton. Elle l’avait fait restaurer du temps de son mari, mais, comme il n’y paraissait que très rarement, elle l’avait aménagée en toute indépendance, selon ses goûts personnels.

C’était une petite maison de granit, comme il y en a des quantités dans la région. Les cloisons qui, au rez-de-chaussée, séparaient autrefois l’entrée des deux pièces habituelles, avaient disparu, laissant place à une immense salle dallée d’un granit usé et luisant. Tout ce qui est nécessaire à la vie diurne s’y trouvait rassemblé, à portée de main. Pour le confort de ses nuits, elle accédait au niveau supérieur par un antique escalier de chêne, confit dans l’encaustique.

Clément aimait l’ordonnancement douillet de la grande pièce et les odeurs de cuisine qui l’accueillaient chaque semaine. Seules les femmes savent créer ce genre d’atmosphère, pensait-il.

Et encore, pas toutes ! Il avait payé pour le savoir…

Avec Geneviève, leur bicoque était un foutoir perpétuel et, quels qu’en fussent les ingrédients, sa tambouille constituait une énigme insoluble. Et bien sûr, pour confirmer l’impression de malaise qui s’en dégageait, elle était immangeable aussi, sauf par pur acte d’héroïsme.

En revanche, Jeanne se débrouillait en cuisine avec la même maestria qu’un chef à son piano. Pour clore l’an deux mille, elle leur avait préparé un gentil festin et, ce soir-là, dans les fumets émanant de ses casseroles, il y avait une infinité d’arguments qui plaidaient pour une foi sans réserve en faveur de l’humanité. Plaidoyer que viendrait soutenir le contenu de la bouteille millésimée qu’elle avait sortie, à dessein de la vider jusqu’à la dernière goutte, avant la fin du repas.

Cette soirée n’était-elle pas exceptionnelle ?

À part quelques notes puissamment discordantes, la vie de la vieille dame, tout comme celle de Clément, s’était écoulée sur un ton monocorde. Ils n’avaient pas su réenchanter leur partition et ni l’opportunité ni même le désir de faire la fête ne s’étaient vraiment présentés à eux, ou alors de façon si discrète qu’ils en avaient perdu le souvenir. Ce soir était rarissime. L’éternité ouvrait une parenthèse, un temps de pause très bref, qu’il convenait de célébrer dignement, en bonne compagnie si possible. Il y avait entre eux une amitié qui leur était chère. Une amitié solide, faite d’une multitude de souvenirs communs qu’ils avaient accumulés depuis l’enfance, comme le bricà-brac que l’on remise au grenier parce que l’on peine à s’en séparer, et que l’on revisite parfois, à la recherche de son passé. Leur bavardage fut anodin tout au long du repas. L’attention de Clément semblait porter entièrement sur la dégustation du chef-d’œuvre culinaire que Jeanne avait si patiemment élaboré.

— Je crois n’avoir jamais mangé quelque chose de comparable, lui dit-il enfin. Ces saveurs tiennent du miracle !

— Depuis quand crois-tu aux miracles ?

— Depuis que je me suis mis à table.

— Hélas, en la matière, celui-ci sera probablement le seul que j’accomplirai, ma vie durant. Pourtant, à la réflexion, j’aimerais bien être en mesure de faire des miracles. De vrais miracles…

— Comme quoi ?

— J’aimerais que le monde soit meilleur. J’aimerais que les hommes que Dieu a eu la funeste idée de faire à son image, deviennent enfin humains. Pas altruistes, non ! Pas même bons, faut pas rêver ! précisa-t-elle, quand elle ne faisait que cela. Juste un peu moins mauvais…

Jeanne naviguait dans la vie en arborant des mines furtives de souris apeurée. Sa fenêtre sur le monde – un écran plat de soixante-dix centimètres – s’ouvrait sur une perpétuelle fureur. Fureur des hommes et fureur divine qui rivalisaient sans fin quant au nombre de leurs victimes.

Clément observait son amie avec un attendrissement dont n’était pas exclue la gratitude d’un esthète reconnaissant. Il n’était pas très tard encore et il tenait à lui présenter ses meilleurs vœux dans toute la tradition. À l’heure zéro entre les deux millénaires, les deux siècles et les deux années.

Au grelot de minuit.

Jeanne avait le teint fleuri et le minois épanoui, malgré le désenchantement qui affleurait dans ses propos, et ses yeux brillaient comme une mer calme au clair de lune. Elle se leva avec des mimiques espiègles de gamine et revint en brandissant une bouteille de champagne.

— À toi d’officier ! dit-elle en lui tendant l’objet. Elle apporta deux flûtes que Clément remplit généreusement.

Cependant, poursuivant son idée, Jeanne expliquait :

— Pourtant, la Création est une réussite, tout au moins sur le plan technique, et même sur le plan artistique, sauf que les penchants de l’artiste pour la cruauté et la violence y transparaissent un peu trop.

— Chaque créateur met une part de lui-même en son œuvre, ironisa Clément. Ton dieu n’est pas bon… Ce n’est pas le bon, non plus…

— Quel qu’il soit, le créateur semble en effet avoir une prédilection pour les prédateurs…

Clément pensait, et le lui dit, que, somme toute, il lui était bien commode d’avoir une cible sur laquelle se défouler, sans se tracasser de savoir si ce dieu auquel elle croyait, avait ou non une quelconque responsabilité dans tous les désordres qu’elle déplorait.

Jeanne incarna, face à cette assertion, l’incrédulité stupéfaite.

— D’où tiens-tu ces extravagances ? Tu n’aurais pas un peu trop bu ?