Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

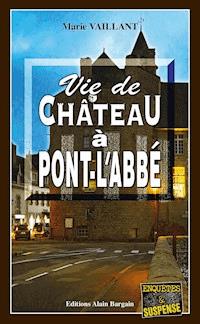

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

Une enquête éprouvante pour le lieutenant Aubain et ses collègues...

En vacances au Pays Bigouden, l’ancien de l’antigang de Rennes, Antoine Guillou, entraîne Fanch Le Berre dans une enquête du lieutenant Aubain. Une nouvelle ingérence, qui n’est pas sans danger, leur fait découvrir les sombres dessous de la vie de château.

Une rude guerre de succession y est ouverte, qui met en œuvre des moyens originaux d’élimination physique de la concurrence. Dans le bel écrin d’une hôtellerie de grand standing, les rivalités, sur fond d’escroquerie de grande ampleur et trafic de drogue, mènent la florissante affaire au bord de la ruine.

Voirin ne se tirera pas sans dommage de cette enquête ; quant à Aubain, il en récoltera des bleus à l’âme…

Partez à la découverte des sombres secrets d'un mystérieux château breton !

EXTRAIT

— De quoi parlez-vous ? interrogea le juge.

— Je parle d’un meurtre, Monsieur.

— Un meurtre, dites-vous ? Où cela s’est-il produit et qui en est la victime ?

La question était sans équivoque et appelait une réponse claire qui ne vint pas.

— Qui êtes-vous et d’où appelez-vous ? insista Dance, sans pour autant obtenir autre chose qu’un halètement de personne essoufflée ou asthmatique mais attestant, pendant quelques secondes encore, une présence au bout du fil, puis ce fut le claquement sec de l’appareil que l’on raccroche.

— Eh bien, voilà qui est singulier ! Ma correspondante me dit qu’un meurtre va avoir lieu, mais ne me dit ni quand, ni où, ni même quelle est la personne désignée pour faire le mort…

—C’est certainement une plaisanterie, en déduisit Aubain.

— Cela ne m’étonnerait pas outre mesure. Nous vivons une période malsaine et certains de nos contemporains qui semblent s’ennuyer prodigieusement, ne trouvent apparemment de plaisir qu’à nuire à leurs semblables.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Editions Bargain, le succès du polar breton. -

Ouest France

À PROPOS DE L'AUTEUR

Marie Vaillant est née et a grandi à Quimper. Peintre et sculpteur, elle a exposé à Pont-Aven et posé un calvaire à la pointe de Bellangenet, en Clohars-Carnoët.

À Tahiti, elle a travaillé la pierre locale pour l’évêché de Papeete.

Voici quelques années, elle a troqué le ciseau du sculpteur contre la plume de la romancière pour signer aujourd’hui son troisième roman à suspense.

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -

Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 329

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

I

C’était un mercredi de septembre.

Depuis quelques jours déjà, et sous le regard inquiet de Paotr, Fanch Le Berre se livrait à une occupation tout à fait déconcertante. Indéniablement, il se passait quelque chose de pas ordinaire.

L’épagneul observait son papa avec quelque anxiété. Il ne l’avait jamais vu dans cet état. Non pas qu’il lui parût malade, à moins que cette soudaine fébrilité fût l’un des signes révélateurs d’une infestation massive de vers, comme il en subissait parfois lui-même.

Certes, les symptômes lui en semblaient identiques, mais en réalité, les parasites intestinaux n’y étaient pour rien. C’eût été un moindre mal.

Consécutivement à un long regard circulaire et critique, récemment porté sur son habitat, Fanch était tout simplement sous le coup d’une prise de conscience soudaine, dont les effets secondaires se traduisaient par toute cette agitation.

En l’état, il ne pouvait décemment y recevoir l’hôte de marque qu’il attendait.

Un grand nettoyage s’imposait qui impliquait qu’il s’astreigne à faire le ménage. Une activité à laquelle il ne s’était jamais livré avant son veuvage.

Il n’aurait jamais osé.

Non pas que son épouse lui fît peur, mais telle qu’elle était, très droite dans ses principes et ses certitudes, elle était glaçante.

C’est elle qui, du ton péremptoire qui était le sien, avait décrété que l’entretien domestique était son problème, à elle, et que lui, de son côté, il devait se contenter de s’occuper de ses affaires.

Il en avait aisément admis le principe.

Resté seul, il avait soigneusement évité le sujet. Il s’était simplement contenté de redistribuer l’ordonnancement de quelques meubles puis s’était enfin senti chez lui, seul maître à bord, avec l’enivrant sentiment d’une liberté retrouvée. Liberté qu’il s’était empressé d’associer à celle d’un clochard rencontré au hasard d’une promenade, quelques jours plus tard.

Paotr venait d’entrer dans sa vie.

Durant les quatre années qui suivirent, il n’éprouva jamais le besoin de fourbir son logis. Les choses étaient à l’endroit qu’il leur avait assigné et c’était très bien ainsi.

À présent pourtant, il devait reconsidérer sa position. Il ne pouvait plus remettre la corvée.

Tout ce qu’il n’avait jamais entretenu était à nettoyer, du sol au plafond, en passant par le portillon du jardin auquel il devrait sans doute appliquer une ou deux couches de peinture. Depuis qu’il avait emménagé chez Fanch, Paotr y passait un jet décapant jusqu’à mi-hauteur, chaque matin. Il y avait absolue et évidente nécessité de lui redonner quelque couleur et il était grand temps de s’y mettre.

La raison de ce chambardement se nommait Antoine Guillou.

Cette année, c’est Fanch qui recevait, mais c’est Antoine qui cuisinerait et il serait là dans quelques jours.

Devant l’urgence et l’ampleur de la tâche, Fanch se résolut à requérir la contribution de Mariette1, experte en la matière. Elle seule pouvait, de façon satisfaisante, procéder à la mise en beauté de la petite bicoque de Plozévet. Le risque étant pour Fanch et Paotr de ne plus la reconnaître et de passer devant pendant un certain temps, sans même s’y arrêter.

Enfin, le grand jour était arrivé, et Antoine aussi.

Cela faisait à présent trois ans qu’ils se connaissaient. Trois années consécutives durant lesquelles ils se retrouvaient comme en famille, pour des vacances d’été, et leur amitié, tout comme celle de Sultane et de Paotr, n’avait cessé de se renforcer.

À son grand dam, pendant les mois d’hiver, Antoine avait repris les kilos perdus durant les vacances de l’an passé.

— Décidément, fit-il observer à son ami, la retraite ne me vaut rien. Je m’y morfonds et je grossis de plus en plus. J’ai bien tenté de limiter la casse en adoptant Sultane, je partage avec elle mes repas et mes promenades, mais comme tu peux le voir, les résultats ne sont pas probants : je ne maigris pas et Sultane grossit.

Il est vrai que la silhouette de la magnifique Anglaise, de race pointer, prenait chaque hiver quelques lourdeurs regrettables, qui disparaissaient comme par enchantement au cours des vacances.

En ce qui les concernait, Fanch et Paotr avaient pu constater l’effet inverse au cours de ces deux dernières années.

Célibataire endurci, Antoine était fin cuisinier, ce qui, pour un Bigouden qui n’est pas fichu de faire correctement cuire deux œufs sur le plat, était une aubaine à ne pas à négliger.

Fanch était lui aussi à la retraite et en jouissait avec le bel appétit d’un jeune homme. Il partageait le plus clair de son temps avec son épagneul breton. Un galvaudeux sans papiers, ancien SDF qu’il avait nommé Paotr2 en l’adoptant. Ensemble, ils avaient parcouru tous les sentiers de randonnée du Pays Bigouden.

Ensemble et sans contrainte.

Le GR34 ne comptait plus leurs pas, portés dans un sens ou dans l’autre. Une infinité de pas, sur un chemin sans fin et, à portée de désir, l’immensité de la mer où le regard se perd.

Là, l’homme et le chien étaient heureux. Ils s’y sentaient libres.

Tout au moins en avaient-ils l’illusion.

La liberté ne tolère aucune contrainte, aucune attache ; or, outre les nécessités physiques qui soumettent tout être vivant, le Bigouden était viscéralement attaché à sa terre natale. Il en était possédé, en était pétri et mesurait cet attachement à la fierté qu’il éprouvait à la seule perspective de la faire visiter à son ami rennais. Il avait prémédité de la lui montrer sous tous ses aspects : historiques, néolithiques, touristiques, volcaniques et sympathiques, ce qui n’était pas de moindre intérêt. Ils en avaient pour un bout de temps, puisque son programme concernait tout le Cap Caval3 que l’ancien flic ne connaissait que très peu.

Hélas, cette fois encore, rien ne devait se dérouler conformément au programme établi…

*

C’était un jeudi, en fin de matinée, Jacques Aubain et son auxiliaire Voirin s’apprêtaient à prendre congé du juge d’instruction Paul Dance lorsque le téléphone se manifesta. Ils venaient de terminer une enquête de routine à Quimper, visant une bande de jeunes écervelés pyromanes qui, à coup sûr, ne mesuraient pas les conséquences de leurs actes. Leur rapport était bouclé, et les jeunes aussi pour quelque temps. Derrière son bureau, le magistrat décrocha le combiné et, d’un geste de la main, signifia aux deux enquêteurs de patienter quelques instants encore.

Un gargouillis en provenance de l’abdomen de Voirin indiqua qu’il n’était pas loin de midi.

Aubain vérifia l’heure à sa montre et constata que l’horloge biologique de son collègue avait bien près d’une heure d’avance. Il risquait de souffrir en attendant le passage à l’heure d’hiver prévue pour le vingt-cinq du mois suivant…

Le juge fronça les sourcils puis activa l’amplificateur qui permit à tous de capter le son très atténué d’une voix féminine, chuchoteuse et haletante.

— Cela finira bien par arriver, Monsieur…

Phrase sibylline qui donnait à penser qu’ils n’en avaient saisi qu’une partie.

— De quoi parlez-vous ? interrogea le juge.

— Je parle d’un meurtre, Monsieur.

— Un meurtre, dites-vous ? Où cela s’est-il produit et qui en est la victime ?

La question était sans équivoque et appelait une réponse claire qui ne vint pas.

— Qui êtes-vous et d’où appelez-vous ? insista Dance, sans pour autant obtenir autre chose qu’un halètement de personne essoufflée ou asthmatique mais attestant, pendant quelques secondes encore, une présence au bout du fil, puis ce fut le claquement sec de l’appareil que l’on raccroche.

— Eh bien, voilà qui est singulier ! Ma correspondante me dit qu’un meurtre va avoir lieu, mais ne me dit ni quand, ni où, ni même quelle est la personne désignée pour faire le mort…

— C’est certainement une plaisanterie, en déduisit Aubain.

— Cela ne m’étonnerait pas outre mesure. Nous vivons une période malsaine et certains de nos contemporains qui semblent s’ennuyer prodigieusement, ne trouvent apparemment de plaisir qu’à nuire à leurs semblables.

— C’est encore un de ces cinglés qui s’imaginent que les fonctionnaires n’ont rien d’autre à faire que de jouer aux devinettes avec eux, confirma Yves Voirin.

— Ou alors elle a peut-être l’intention de commettre elle-même ce crime et espère qu’on l’en empêche ? s’interrogea encore Aubain.

— Avec des crétins, tout est possible…

— Le numéro d’appel va nous aider à la ramener à la raison.

— Vous voyez que ça peut servir, Monsieur le juge.

Le service de présentation du numéro d’appel, depuis quelque temps désactivé par un orage, venait d’être rétabli par Voirin qui ne pouvait laisser passer l’occasion de se faire valoir.

L’OPJ cachait derrière une apparente solidité, parfois mordante, un constant besoin d’être rassuré et de se sentir apprécié par son groupe de travail. Il avait grandi dans une famille austère où les témoignages de tendresse et d’affection n’avaient pas cours. Les marques d’estime non plus. Ses parents n’étaient pas expansifs et n’exprimaient pas leurs sentiments. Yves avait gardé de l’enfance une certaine vulnérabilité qui, même à présent, l’amenait encore à douter de ses capacités. Était-ce bien ? Était-ce assez ? Comment le savoir ?

Difficile en ce cas d’évaluer sa propre valeur dans la société.

Pour couronner le tout, dès sa prise de service au sein de la PJ, les collègues l’avaient affublé du surnom « Y voit rien » en raison de son patronyme et de quelques maladresses de débutant. Pas vraiment fait pour le promouvoir dans la hiérarchie des officiers de police…

Le juge Dance n’avait pas ce genre de fragilité, il ne nourrissait aucune crainte ni aversion, hormis celle qu’il vouait au crime et à la délinquance. À peine s’il gardait un soupçon de rancune envers la prévenue qui – et elle, sans prévenir – avait accueilli ses débuts à la juridiction de Quimper en clamant ce qu’elle avait cru percevoir de ses orientations sexuelles. Une malveillance qui répondait, avec une bonne dose de perfidie, au peu de cas que le magistrat faisait de ses charmes. Cela n’avait bien évidemment aucun rapport avec les démêlés de la dame avec la justice, et cependant, elle avait vu juste. Après quelques vérifications de fouineurs professionnels, l’information associée à son patronyme, Paul Dance, lui avait valu le surnom de Polka. Stupide amalgame entre danse masculine et homosexualité.

Nul n’avait porté aux détracteurs du juge la précision que la chorégraphie classique était seule visée. Une danse en valant une autre à leurs yeux, ils avaient opté pour la polka avec d’autant plus de conviction que le juge se prénommait Paul.

Même des années plus tard, il semblait que cela plaise toujours autant au niveau de la brigade de police ; fort heureusement pour la carrière de l’intéressé, la plaisanterie n’avait jusqu’à présent pas fuité vers les degrés supérieurs de la magistrature du palais.

Élégamment campé dans ses Magnanni4 noires, Polka donc, composa le numéro de son interlocutrice anonyme et remit l’amplificateur.

— Bonjour Monsieur, il n’y a pas une minute, une dame vient de m’appeler à partir de chez vous. Il m’a semblé que cet appel était important, mais la communication a été coupée. Pouvez-vous me dire qui vous êtes et où vous vous trouvez ?

— Vous ne manquez pas d’audace, vous ! C’est vous qui appelez, c’est donc à vous de vous présenter, me semble-t-il !

— Excusez-moi. Le juge Dance à l’appareil, je vous appelle de Quimper et je voudrais parler à la personne qui vient de me téléphoner.

— Il y a de nombreux clients dans cette hôtellerie et plusieurs appareils à leur disposition… Il m’est donc difficile de savoir qui vous a appelé.

— Au moins, dites-moi où vous êtes…

— Je suis à l’Hôtellerie du Manoir, située sur la commune de Treffiagat, je crois. Le manoir n’est pas très éloigné de Pont-L’Abbé.

— Je sais, merci. Vous en êtes le propriétaire ?

— Absolument pas. J’y réside pour quelques jours, sans plus.

Après avoir remercié son interlocuteur, Dance reposa le combiné d’un air contrarié. Il confirma son embarras :

— Voilà qui est ennuyeux. Frédéric est assez fatigué de sa saison et je projetais de prendre quelques jours de repos avec lui du côté de Dinard et Saint-Malo.

Le compagnon du juge était lui aussi à la tête d’un établissement gastronomique très prisé sur les bords de l’Odet, dans les environs de Quimper.

— Voirin et moi pouvons y aller afin de nous faire une idée de la situation…

— Hum… Il s’agit d’une hôtellerie de grand standing et il sera délicat d’y interroger les clients.

— Ça, nous savons faire, vous pouvez compter sur nous, affirma Voirin qui ne faisait pas toujours dans la nuance.

Aubain réprima un sourire amusé.

— J’y veillerai, promit-il néanmoins. Pendant combien de temps serez-vous absent ?

— Nous sommes jeudi. Nous partirons demain matin et nous serons de retour dimanche en huit, en soirée. Vous pourrez toujours me joindre sur mon portable en cas de nécessité.

— Pensez à nous délivrer une commission rogatoire. Ce ne sera peut-être pas inutile, on ne sait jamais…

— Oui, tout à fait.

*

Treffiagat n’est pas précisément une grande agglomération, mais tout de même, la bourgade compte quelque deux mille cinq cents habitants, sans compter les estivants inconditionnels qui s’attardent en Pays Bigouden jusqu’en fin septembre. La commune est peu étendue mais les hauts lieux de l’histoire, datant du néolithique jusqu’à l’époque des châteaux et des manoirs, ne sont pas rares dans la région. Cependant, ces derniers ne sont pas tous transformés en établissements hôteliers. Beaucoup d’entre eux sont encore habités par leurs propriétaires. Certains se visitent et d’autres, laissés à l’abandon, sont à présent réduits à l’état de ruines.

Trouver l’hôtellerie ne fut pas chose aisée, elle se situait quelque part, au sud-ouest de Pont-L’Abbé et au nord-est de Treffiagat, retirée bien à l’écart d’une petite route de campagne à partir de laquelle seul un élégant panneau couleur de châtaigne bien mûre, tentait de signaler sa présence en lettres d’or stylisées et parfaitement illisibles. On n’y allait pas sans détours ni errements, mais elle valait le déplacement.

La bâtisse qui apparut aux yeux des OPJ dans la perspective d’une allée bordée de rhododendrons, était d’un classicisme typiquement breton, son architecture était sobre et ses proportions harmonieuses. Point d’extravagances ni de prétentieuses fioritures, l’esthétisme et la beauté avaient présidé à sa conception. Ici régnait le granit blond et éternel. Il s’en trouvait partout, taillé en façade, mouluré et sculpté en entourage des portes et des fenêtres, l’édifice était fait pour séduire et durer.

Cependant, voici que, comme un pavé dans les eaux dormantes d’une mare, se présentaient dans la cour d’honneur deux enquêteurs en tenue de gendarme.

Était-ce une première pour autant ?

Dès ses origines, on avait pu y voir des chevaliers en armes chevauchant quelque bête racée. Ils y exerçaient – de plein droit pour se les être octroyées – haute, moyenne et basse justice. Qu’auraient-ils eu besoin de la maréchaussée pour les appliquer, puisqu’il ne manquait pas de manants à leur service, asservis au point de se faire bourreaux.

Aujourd’hui, quelques vieillards et anciens employés se souviennent d’y avoir aussi vu, plus récemment, quelques fieffés coquins déguisés en politiciens. Ils côtoyaient sans scrupule des militaires en gants blancs et bottes immaculées s’exprimant avec l’accent teuton. Mais de gendarmes en tenue, point, ou alors très discrètement et brièvement entraperçus.

Or, voici qu’au vu de tous, deux spécimens modernes de cette piètre engeance osaient en fouler le sol.

Une incongruité en ces lieux que l’actuelle propriétaire, qui se porta elle-même au-devant des deux officiers, tenta de relativiser en les maintenant à distance. Elle se présentait sous les traits d’une belle femme entre deux âges – dont l’un incontestablement mûr et l’autre s’orientant avec circonspection vers le suivant.

Simultanément, mais avec plus de vivacité, elle se dirigea vers les deux intrus, le visage fermé et le regard hostile d’un lancier chargeant l’ennemi.

— Elle ne va tout de même pas nous lâcher ses molosses aux trousses ? s’inquiéta Voirin.

Pour le coup, les promesses d’élégante discrétion façon grand siècle faites à Polka s’envolèrent comme faisans d’élevage à l’ouverture de la chasse.

Bravement, il ouvrit le feu :

— Bonjour Madame. Police judiciaire. annonça-t-il brièvement.

— Marie de Stang-Roz, que puis-je pour vous ?

— Nous avons reçu un étrange appel téléphonique en provenance de votre établissement.

— Vraiment…

L’interjection était brève et glacée.

— Assurément. Il nous annonçait ni plus ni moins qu’un meurtre allait y être commis.

La dame en resta sans voix, l’œil écarquillé, tout au moins pendant les quelques secondes qui suivirent cette affirmation.

Aubain en profita pour mettre de l’huile dans les rouages :

— Je conçois que l’idée même de cette éventualité vous soit désagréable, Madame, mais nous allons devoir mener une enquête afin de déterminer ce qui a motivé cet appel. Nous pourrons ainsi évaluer le risque réellement existant de voir se produire ce fâcheux événement. confirma-t-il.

— Tout de même, la police ici, et enquêtant sur l’hypothèse d’un meurtre ! Vous n’y pensez pas ! C’est positivement ubuesque, Messieurs, vraiment…

— Réfléchissez, Madame, conseilla pourtant Aubain. Un fait divers de cette nature n’aurait-il pas un effet désastreux sur la réputation de votre établissement ?

— Sans doute… Mais là non, vraiment, je crains que ce ne soit pas possible. Désolée.

— Préférez-vous que nous n’enquêtions qu’après que le meurtre se soit produit ? suggéra Voirin.

— Bien sûr que non, voyons ! protesta mollement la dame. Mais comprenez-moi, il n’y a pas si longtemps que j’ai ouvert cette hôtellerie de luxe. Je me suis laissé séduire par le charme de ce manoir du début du XVIe siècle et j’y ai investi des sommes folles.

Bien que simples officiers de police judiciaire, Aubain et Voirin n’en étaient pas moins aptes à comprendre que l’on succombe à l’attrait d’un tel endroit. Ils y succomberaient eux-mêmes avec bonheur, s’ils en avaient le temps, et les finances à y consacrer, ne serait-ce qu’au prix d’un week-end.

La dame du manoir leur expliqua ce qui l’avait fait craquer :

— Il était laissé à l’abandon et, si l’on considère que la fine fleur de la noblesse bretonne a séjourné entre ces murs, comment ne pas s’en émouvoir ? Je n’ai pu y résister. J’en ai fait l’acquisition sur un coup de cœur et ce n’est qu’à grands frais que j’ai pu le restaurer. Ce fut une folie, je dois l’admettre, et qui engagea mon avenir pour des années. Mais le résultat est là !

— Intéressant retour sur investissement ? interrogea de façon indiscrète Voirin.

Contre toute attente, la dame consentit à lui répondre :

— Je dois avouer que j’y trouve quelques motifs de satisfaction… À présent, des financiers, des hommes d’affaires, des artistes et autres privilégiés s’y pressent en quête d’un peu de tranquillité car, bien que proche de la mer, l’endroit est retiré. Le cadre est bucolique, comme vous pouvez en juger, et le personnel est toujours prévenant. Ainsi, mes neuf suites sont occupées et il est prévu qu’elles le soient jusqu’à la fin de l’été.

Tout allait donc pour le mieux dans le luxueux train-train quotidien d’une communauté qui semblait s’être formée au hasard des réservations. Seule ombre au tableau, aucun descendant des nobles et anciens propriétaires n’avait montré d’intérêt pour la restauration des lieux.

À cette heure de la journée, il y régnait un calme plat, un peu trop rassurant compte tenu de l’étrange appel téléphonique reçu par le juge Dance. Cela pouvait s’apparenter à cette soudaine absence de vent qui souvent précède la tempête.

— Cependant, poursuivait la maîtresse de ce haut lieu d’histoire, je suis encore loin d’être riche et votre intervention risque de ruiner des années d’efforts…

Face au manque de réaction des deux policiers, elle réalisa qu’il serait inutile de larmoyer.

— Bien ! Puisqu’il semble que vous ne me laissiez pas le choix… Venez, que je vous présente ceux de mes hôtes qui sont présents à la résidence en ce moment…

Au pied de la façade, un couple de gros Allemands, posés, l’un côté pile et l’autre côté face, sur de confortables chaises longues, se faisaient dorer un cuir déjà rouge et luisant au soleil.

Marie de Stang-Roz fit les présentations :

— Herr Schmidt et sa dame.

Ni l’un ni l’autre ne firent l’effort – considérable sans doute – de se relever pendant qu’elle officiait.

Puis, s’adressant aux deux gisants :

— Ces messieurs sont de la police. Ils ont reçu un appel anonyme, ils font une enquête concernant le fonctionnement de cet établissement.

— Ah, ah ! Les fameuses normes françaises ! Les risques sanitaires ? Ici, rien à craindre, j’ai moi-même vendu l’installation frigorifique des cuisines.

Herr Schmidt semblait parfaitement maîtriser la langue française. Une innocente prise de guerre que son grand-papa avait certainement eu à cœur de partager avec lui. Imperturbablement et sans rectifier l’objet de l’enquête, Marie de Stang-Roz poursuivit les mondanités :

— C’est exact, monsieur Schmidt est un gros industriel de la banlieue de Munich. Il fabrique et exporte des chambres froides.

— Puisque c’est vous qui le dites… murmura Voirin pour qui nulle évidence n’avait de raison d’être soulignée.

— Très honoré, mentit Aubain.

Sur la pelouse rasée de près, un autre couple s’approchait, attiré par les uniformes de la gendarmerie nationale. Il s’agissait d’une vieille dame, aussi sèche que les Allemands étaient gras, que soutenait un compagnon sensiblement plus jeune qu’elle.

— La comtesse de Lez-Broufe, annonça sans rire la dame du manoir. Madame fait partie de la bonne société parisienne. Elle est parmi nous pour une semaine encore.

— Madame suffira. Mes hommages, Madame.

— Voici monsieur Le Guich’Haran5, son neveu et secrétaire, qui lui tient aussi lieu d’homme de compagnie.

— Bonjour Monsieur.

— Voyons, que se passe-t-il ? S’est-il produit un accident ?

— Pas encore, mais nous en avons bon espoir, expliqua Voirin qui sentait que l’hilarité le gagnait.

Rien de mieux qu’une boutade pour susciter un rire dans lequel dissimuler le sien.

Il fut le seul à s’en divertir, ce qui éteignit provisoirement en lui tout désir de manifester une quelconque forme d’humour. Il se concentra sur les incohérences de l’âme humaine qui, comme chacun sait, sont infinies. Nos ancêtres ont fait une révolution, tranché bon nombre de nobles têtes et, malgré l’hécatombe, il n’y a jamais eu autant d’individus prétendument titrés que de nos jours. C’est certainement là une espèce aussi promptement reproductible que les lapins. À présent, les particules fleurissent comme les pissenlits dans les prés au printemps et les blasons s’affichent jusque dans les HLM, au-dessus de l’entrée du séjour, ainsi que dans les duplex pavillonnaires de banlieue où, tout en montant les escaliers menant à l’étage, les descendants de Charlemagne ont le sentiment de s’élever dans le Who’s Who en attendant de pouvoir bientôt figurer au firmament du Bottin mondain. Il est donc faux de prétendre que l’ascenseur social ne fonctionne plus.

Aubain se souvint que Stang-Roz n’était qu’un modeste penty niché au fond d’un vallon sur la commune d’Ergué-Armel, près de Quimper. Il y allait autrefois, quand il était gamin, accompagné de deux ou trois copains pour y chiper des pommes que plus personne ne récoltait. Quant à la comtesse de Lez-Broufe, le nom dont elle s’était affublée montrait que, malgré son âge, survivait en elle une bonne dose d’espièglerie.

Marie de Stang-Roz mena les deux authentiques représentants de l’ordre dans les confortables salons du manoir, totalement déserts à cette heure de la journée.

Outre ses panoramas remarquables et ses sites pittoresques, le Pays Bigouden regorge de tant de monuments, de châteaux et de vestiges à visiter que ce ne sont pas les quelques nuages nonchalants qui, ce jour-là, baguenaudaient dans le ciel, qui pouvaient cloîtrer les estivants dans un salon, aussi beau fût-il.

Et indéniablement, celui-ci était magnifique :

Spacieuse pièce au dallage de granit d’origine, usé et poli durant les siècles par le passage quotidien de botoù-koad traditionnels portés avec ou sans guêtres.

Murs élevés en pierres de taille d’où affleuraient des corbeaux moulurés soutenant des poutres monumentales portant les deux étages. Vaste cheminée blasonnée, fauteuils profonds, tapis d’Orient, tableaux de maîtres et bibelots anciens.

— Inutile de fantasmer, réalisa Aubain. C’est au-dessus des moyens financiers d’un honnête officier de police judiciaire, même pour une seule journée.

— Un tel étalage de richesses constitue une tentative de corruption des forces de l’ordre et devrait tomber sous le coup de la loi, décréta Voirin.

— Menez-nous vers l’office et les cuisines, voulez-vous ? demanda hâtivement Aubain.

Marie de Stang-Roz se tourna vers lui avec une expression vaguement ironique : nul doute que ce policier savait où était sa place et acceptait de s’y cantonner.

Elle souscrivit d’autant plus volontiers à sa requête que, pendant qu’ils y seraient tous les deux, ils seraient soustraits aux regards soupçonneux de la clientèle qui pouvait se présenter à tout moment.

— Laissez-nous, s’il vous plaît, dit Aubain à la maîtresse des lieux.

Un comité d’accueil se forma instantanément sur deux rangs, comme autrefois une domesticité bien stylée6 attendait le retour des maîtres au bas du perron.

Rien n’échappe à l’œil avisé d’un employé de grande maison. Il est censé tout voir, tout savoir du déroulement de l’ensemble des services et, plus généralement, de tout ce qui se passe entre ces murs, y compris de ce que l’on tenterait de lui dissimuler, de sorte que, depuis le maître d’hôtel jusqu’à la lingère, ils étaient tous informés de la venue de la gendarmerie au manoir. Ils étaient tous présents, chambrières, serveuses, cuisiniers, maître d’hôtel et jusqu’au sommelier, rassemblés aux cuisines, poussés là par la curiosité autant que par la nécessité de connaître la raison de cette intrusion dans ce luxueux royaume d’oisifs fortunés.

— Bonjour Mesdames et bonjour Messieurs. Officier Jacques Aubain, police judiciaire, et voici l’officier Yves Voirin.

Présentations qui provoquèrent quelques discrets ricanements.

Ce n’était pas la première fois. Le choc psychique que constitue l’arrivée d’un premier marmot dans une famille, conduit parfois à ce genre d’inconséquentes distractions.

On ne saurait penser à tous les effets induits par le choix d’un prénom.

1 Voir Chantage Bigouden, et Les corps mourants de Plozévet, même auteur, même collection.

2 Paotr : garçon ou fils en breton.

3 Cap Caval est une ancienne paroisse de l’évêché de Cornouaille en Bretagne. Elle fut le siège du doyenné du Cap Caval.

4 Marque de chaussures italiennes.

5 Guich’Haran compagnon et guide de saint Hervé qui, selon la légende, était aveugle.

6 “Conditionnée” serait le mot juste…

II

Désormais mal à l’aise dans les mondanités, Aubain renâcla sur le prénom du juge, sauta l’obstacle et, préférant éviter de laisser penser que la justice était instruite à Quimper par une brigade de Pieds Nickelés, il poursuivit :

— Ce matin, le juge Dance a reçu un étrange appel téléphonique en provenance du manoir. Une voix féminine, atténuée et semblant essoufflée, annonçait qu’un crime y serait commis, toutefois la communication ayant été interrompue, nous n’avons été informés ni de l’endroit, ni de la date, ni même du lieu où ce crime serait commis.

— En ce cas, comment pouvez-vous penser qu’il provient du manoir ? s’étonna l’une des femmes de chambre.

— Le combiné du juge dispose de la fonction “présentation du numéro d’appel”. Dites-moi, l’un d’entre vous saurait-il quelque chose à propos de ce coup de fil ?

Le personnel d’une grande maison est censé tout voir, mais il est aussi censé n’en rien dire.

— Une voix d’outre-tombe dites-vous ? Non, vraiment ! À ma connaissance, nous ne sommes pas connectés avec l’au-delà.

— Ce devait être Agatha Christie. C’est tout à fait son style, railla le chef de cuisine.

— Je crains qu’il n’y ait pas lieu de plaisanter. Cette femme semblait être sous le coup d’une forte émotion, voire effrayée.

Apparemment, ils tombaient tous des nues. Des choses de ce genre ne pouvaient se passer au niveau du personnel d’une hôtellerie de ce standing ou alors, à quelles dérives seraient-ils bientôt confrontés ?

— Cette personne fait peut-être partie de la clientèle… avança le jeune bagagiste.

— Dans le genre revenant, il n’y a en ce moment au manoir que la mère de Madame ou peut-être encore la comtesse de Lez-Broufe…

— Avez-vous remarqué quelque chose de suspect dans le comportement de ces deux personnes ?

— Non, pas du tout. C’est juste que vous avez dit que la personne qui a téléphoné avait une voix essoufflée. La mère de Madame parle parfois ainsi et en plus, elle chevrote.

— Il faut vous préciser, Messieurs, que la mère de Madame aura bientôt quatre-vingt-deux ans. On ne la voit plus guère dans les salons, précisa le maître d’hôtel.

— Et où se tient habituellement cette dame ?

— Elle ne quitte pas ses appartements.

— Qui se trouvent ?

— Dans l’aile droite du manoir. Au rez-de-chaussée.

— Nous serons peut-être amenés à la rencontrer plus tard. Pour l’instant, et avant que vous ne repreniez votre service, nous aimerions vous parler en privé, et les uns après les autres. Y a-t-il un petit salon où nous pourrions discrètement nous installer ?

— Par ici, mon lieutenant, suivez-moi, invita le maître d’hôtel.

Il ouvrit une porte massive, encadrée de granit mouluré en double accolade et située près de l’escalier à vis menant à l’étage. Elle donnait accès à un salon plus intime que le précédent, mais tout aussi joliment agencé.

— Comment vous nomme-t-on ? s’enquit Voirin.

— Je suis Julien Le Goff, maître d’hôtel. Je travaille ici depuis l’ouverture de l’hôtellerie.

— Je suppose que vous êtes surpris de la présence de policiers dans l’établissement…

— Bien évidemment, mon lieutenant. La chose est fort heureusement inhabituelle.

— Pensez-vous que l’un ou l’autre de vos collègues puisse être l’auteur de cet appel téléphonique ?

— Si cet appel a eu lieu, il faut bien que quelqu’un en soit l’auteur…

— Où étiez-vous à midi moins dix, monsieur Le Goff ?

— Je n’ai aucun talent d’imitateur, Lieutenant, et vous avez indiqué que la voix entendue était féminine.

— Répondez tout de même aux questions, insista Voirin.

— Nous venions de finir de déjeuner, je suis donc allé avant le service jeter un coup d’œil à ma tenue pour en vérifier la netteté. Nous devons toujours être impeccables. Ensuite, je suis allé sur la terrasse afin d’accueillir les premiers clients. Certains y prennent l’apéritif, d’autres désirent passer directement à table. J’ai pris les commandes et j’ai servi les consommations.

— Où se trouvaient vos collègues durant tout ce temps ?

— Les filles de salle devaient se remaquiller ou se recoiffer, je suppose ; ensuite, elles sont toutes venues prendre leur service.

— Tout le monde était à son poste ?

— Absolument !

— Combien y a-t-il d’appareils téléphoniques à disposition de la clientèle ?

— Il y en a un dans chaque suite, à partir duquel il est possible d’accéder au réseau public. Il y en a un encore dans le dégagement au pied de l’escalier menant à l’étage et, nécessairement, le bureau de Madame et la réception en sont pourvus.

— Il n’y en a pas dans l’aile droite du manoir ?

— Si, bien évidemment ; mais le personnel n’a accès à ce bâtiment que pour le service de monsieur et madame Morel.

— Cela fait bien une douzaine d’appareils à partir desquels l’appel de ce midi a pu avoir lieu, observa Voirin.

— Bien, nous verrons tout cela ultérieurement s’il y a lieu. Envoyez-nous la personne suivante, voulez-vous ?

Ce fut le jeune bagagiste qui se présenta. Il vivait, avec quelque maladresse dans un corps d’adolescent grandi trop vite et affichait l’air de celui qui en sait beaucoup sur le fonctionnement des criminels et sur celui de la police qui les traque et les pourfend.

— Moi, si j’étais venu ici dans le but de tuer quelqu’un, je n’aurais sûrement pas donné mon nom véritable et j’attendrais d’être sur le départ avant de passer à l’acte.

— Mazette ! Voilà qui est bien pensé ! Sais-tu si quelqu’un doit partir prochainement ?

— Non, mais je vais discrètement me renseigner.

— Ouais, discrètement surtout ! recommanda Voirin. Cela peut être dangereux. Nous ne savons pas à qui nous avons affaire.

— Ne vous inquiétez pas, ça se passera bien !

— Comment t’appelles-tu ?

— Je ne m’appelle jamais ! fit malicieusement observer le gamin. Mais les copains m’appellent Dédé.

— Tiens, prends cette carte et planque-la. Si tu vois quelque chose de bizarre, appelle-nous sur le portable…

— C’est pas prudent, des fois que vous soyez en planque.

— On mettra le vibreur. Merci de ton aide…

— Pas de quoi. À plus… Je vous envoie la môme Juju.

Aubain et Voirin pouvaient s’attendre à voir surgir devant eux une gamine délurée, joyeuse et bavarde, dans le style de Dédé, mais la femme qui s’avança vers eux affichait l’air sérieux d’une employée modèle. Elle affichait aussi un visage de madone encadré d’une somptueuse chevelure brune et portait une robe noire de bonne facture, bien coupée, épousant un corps svelte et gracieux. Sa silhouette aux lignes dessinées avec nombre de pleins et autant de déliés judicieusement répartis, se mouvait en apesanteur et s’avançait vers les OPJ telle une apparition, à la façon d’un cygne sur la surface d’un lac. Elle se présenta à Aubain sous le nom de Julie Tanguy, réceptionniste au manoir. Voirin en prit note cependant que son collègue et directeur d’enquête, semblant commotionné, demeurait pétrifié.

— Dites-moi, Mademoiselle…

— Madame, rectifia Julie.

— Dites-moi, madame Tanguy, vous serait-il possible de me fournir la liste de vos pensionnaires, la date de leur arrivée et celle de leur départ ?

— Certainement ! Mais je dois vous préciser qu’ici, les clients sont des « hôtes ». Marie de Stang-Roz y tient beaucoup.

— Je suppose que pour autant, elle ne vous interdit pas de leur présenter l’addition ?

— Non, en effet, mais pas à tous, cependant.

— Et qui sont les privilégiés qui en sont exonérés ?

— Il n’y en a que deux. Il s’agit du vieux couple qui se partage le rez-de-chaussée de l’aile droite du manoir, seul vestige de l’ancien château avec la tour attenante. Ce sont les parents de Madame.

— En ce cas, rien d’étonnant à cela. Et madame de Stang-Roz, où loge-t-elle ?

— Au-dessus, à l’étage.

— Que pourriez-vous nous dire au sujet des « hôtes » de… tenta Aubain qui peinait à retrouver ses esprits.

— « Ces bois »1, plaisanta Voirin qui avait des réminiscences de La Fontaine.

— …ce manoir, reprit Aubain d’une voix mal assurée.

— Je voulais seulement attirer ton attention sur le fait qu’il serait peut-être préférable d’attendre que madame Tanguy nous produise la liste des résidants du manoir avant de poursuivre, insista pourtant Voirin. Ce sera plus facile si nous mettons quelques renseignements en face des noms.

— Oui, en effet ! Je vous apporte cela tout de suite.

Juju revint de la réception de son pas de souveraine, avec quelques feuilles de papier en main. Il ne lui avait pas fallu plus deux minutes pour imprimer la liste des clients de Marie de Stang-Roz.

Et encore moins pour neutraliser Aubain qui se sentait perdre pied. Il lâcha la bride à son coéquipier.

— C’est le vrai nom de votre patronne, ça ? interrogea Voirin.

— Je ne crois pas. Il me semble que ce serait plutôt Morel. Mélodie Morel, si je ne m’abuse. Il y a peu de temps, j’ai eu l’occasion de lire son patronyme sur sa licence hôtelière.

— Mélodie, c’est joli. Pourquoi a-t-elle changé de nom ?

— Une question de snobisme, je suppose… Un argument publicitaire pour appâter les gogos friqués.

— Et ce monsieur Schneider ? Qui est-ce ?

— Il se dit cinéaste et travaille actuellement sur un film historique. Il aimerait mettre en scène la révolte des Bonnets Rouges. Non, pas celle qui a fait parler d’elle récemment, rectifia-t-elle en remarquant la surprise de Voirin. C’est un peu trop chaud encore. Il s’agit ici de celle du papier timbré, de 1675, sous Louis XIV.

— La répression menée par Louvois a été terrible si ma mémoire est bonne, se hasarda Aubain qui craignait certainement que le rôle passif qu’il venait d’adopter quelques instants auparavant, ne le disqualifie au regard de la belle.

— Hein ? s’effara Voirin. Trois siècles et demi ! Vraiment, tu ne les fais pas !

Aubain haussa les épaules et poursuivit :

— Schneider, c’est un nom allemand, non ? D’où vient-il ?

— De Bruxelles, je crois…

— Nous ne l’avons pas encore interrogé. Quel âge lui donneriez-vous ?

Dubitative, Julie fronça les sourcils et finit par exprimer une approximation :

— Environ le même âge que Marie de Stang-Roz. La soixantaine, je pense…

— Il reste longtemps ?

— Il a réservé jusqu’au vingt.

— Et madame de Lez-Broufe, quel est votre sentiment à son sujet ?

— Je n’en ai guère. Je n’ai pas l’occasion de la côtoyer en dehors du bonjour, bonsoir de courtoisie et de quelques considérations sur la météo. Je ne connais pas davantage Le Guich’Haran, son compagnon.

— Ils logent dans la même suite ?

— Oui, mais il ne faut rien en conclure. Ils disposent d’une grande et d’une petite chambre que l’on attribue généralement à la camériste de la locataire. Toutes les suites n’en possèdent pas.

— Ils y restent jusqu’à quand ?

— Une petite huitaine encore.

— Et celui-ci, ce Federico Gomez ?

— Celui-là vient d’arriver. Il ne semble pas « du même monde », pour reprendre les termes employés par la patronne. Il ne reste pas plus de trois jours, n’ayant manifestement pas les mêmes ressources financières que les autres estivants. S’il a une voiture, j’ignore où il la laisse. Il ne la montre pas. Elle ne doit pas pouvoir rivaliser avec les véhicules de luxe qui s’alignent sur le parking du manoir, je présume…

— Ah ! Je vois que vous avez aussi un député et sa femme…

— Oui, monsieur et madame du Guélain.

— C’est avec la paye d’un parlementaire qu’il prétend régler sa note ? s’étonna Voirin.

Du Guélain lui entrouvrait une perspective inespérée, vite refermée par son collègue.

— Tout cumulé et avec les petits et grands à-côtés non officiels, ça doit être possible s’ils ne restent pas trop longtemps… estima Aubain en évitant soigneusement à présent de regarder Julie.

— Ils s’en vont le vingt-deux. Leur suite est déjà réservée pour le lundi suivant.

— Ouais, passons. Après le député et son épouse, qui sont les autres résidants du manoir ?

— Son attachée parlementaire, of course.

— Jeune et jolie ?

— Plus jeune que sa femme, c’est sûr. Jolie, c’est selon…

— Valérie Sapin, c’est la fille de… ?

— Non, aucun rapport. Elle est originaire du Mans, m’a-t-elle dit, et a fait ses études à Paris.

— Bien, passons au suivant. Ah ! Herr Schmidt !

— Constructeur et installateur de chambres froides.

— Il serait intéressant de savoir s’il projette de fournir aussi de la viande froide pour mettre dedans… commenta Voirin d’un ton lugubre.

— Tu ne vas pas le lui demander ? s’effara Aubain.

— Ce sont des Allemands. Résidant à Grossmünster, dans Zurich, selon ce qu’ils m’en ont dit. Ils s’en vont à la fin de la semaine, et nous terminons le tour d’horizon avec eux.

— Comment se passe le service de la soirée ?

— En ce qui me concerne, je reçois les clients occasionnels du restaurant, je leur désigne une table en les priant d’y prendre place. S’ils désirent un apéritif, je note la commande et je la transmets à Julien Le Goff, le maître d’hôtel qui s’occupe de la servir.

— Vous avez déjà dîné à ce moment-là ?

— Oui, nous dînons vers dix-huit heures. Nous prenons nos repas sur la grande table des cuisines ; ensuite, nous vérifions notre présentation avant de prendre le service.

— Vous terminez à quelle heure ?

— C’est très variable.

Parfois, nous finissons vers onze heures, parfois les clients s’attardent jusqu’à une heure du matin.

— C’est légal, ça ?

— Probablement… Les gens qui font les lois et ceux qui les votent y trouvent sans doute leur compte… Il est vrai que le matin, nous ne commençons pas avant dix heures. Les petits-déjeuners sont préparés et servis par les femmes de chambre. L’après-midi, nous avons une pause, de trois heures en principe.

— De sorte que pour interroger les membres du personnel, le meilleur moment serait lorsqu’ils prennent leur repas ? avança avec gourmandise Voirin qui en salivait d’avance.

— En effet, entre deux bouchées, ce doit être possible. Venez un peu avant et préparez vos questions.

— Nous allons faire le tour de la propriété en attendant…

Le soleil de septembre s’infléchissait maintenant doucement à l’ouest, caressant la pierre du logis principal et des communs, et mettant en évidence leurs vieilles blessures. L’ombre ne tarderait pas à gagner la partie la plus ancienne du château, déjà enveloppée de mystère, n’épargnant que la tour d’escalier de l’aile où résidaient les parents de Marie.

Aubain et Voirin franchirent la grille de la cour d’honneur avec l’intention de contourner le bâtiment.

— Cette tour date du XIVe siècle, entendirent-ils préciser près d’eux. C’est la seule partie du château qui fut épargnée par l’incendie qui s’y déclara lors de la révolte des Bonnets Rouges.