Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

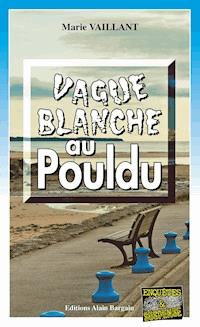

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

Un terrible meurtre vient troubler la tranquillité d'une paisible station balnéaire bretonne...

Fanch Le Berre fit la connaissance du gros Antoine Guillou au lendemain de son arrivée au village de vacances du Pouldu. Ce fut Paotr, épagneul breton de son état, qui se chargea des présentations. Il courtisait la jeune chienne de l’estivant, une élégante Anglaise, de race pointer, dont il ne tarda pas à tomber follement amoureux. Ce fut encore Fanch qui alerta le lieutenant Aubain du crime particulièrement odieux qui vint à se produire à la station balnéaire. Un tout jeune enfant en était l’innocente victime, et personne ne pouvait y rester insensible. Antoine, discret estivant solitaire, fut le seul, dès le début de l’enquête, en mesure d’identifier les coupables. Il en fit son affaire et la régla promptement, mais à sa façon. Conjointement à l’enquête que mène Aubain en Bretagne, celle du père de l’enfant nous mènera au Gabon, sur les traces de trafiquants de la pire espèce.

Découvrez un roman à suspense passionnant qui vous plongera dans une double enquête, de la Bretagne jusqu'au Gabon, sur les traces de trafiquants de la pire espèce.

EXTRAIT

Une grosse automobile était garée tout contre la haie de troènes, près de la grille ouverte de la propriété des Jolivet. Une voiture de parvenus ou de

voyous, ce qui souvent revient au même. Derrière une vitre teintée, baissée aux deux tiers, un homme patientait en tirant nerveusement sur une gauloise à

bout filtre. Bien qu’il en ait atteint le bout, il en tira une ultime bouffée, puis une longue et large main osseuse, laissant augurer un personnage de stature au-dessus de la moyenne, passa par l’ouverture, tenant le mégot qu’elle propulsa d’une chiquenaude à quelques mètres de là, sur le bas-côté de la route.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Éditions Bargain, le succès du polar breton. -

Ouest France

À PROPOS DE L'AUTEUR

Marie Vaillant est née et a grandi à Quimper. Peintre et sculpteur, elle a exposé à Pont-Aven et posé un calvaire à la pointe de Bellangenet, en Clohars-Carnoët. À Tahiti, elle a travaillé la pierre locale pour l’évêché de Papeete.

Voici quelques années, elle a troqué le ciseau du sculpteur contre la plume de la romancière pour signer aujourd’hui son troisième roman à suspense.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 431

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

« À l’échelle de l’univers, la terre est infiniment petite.Si petite qu’il semble impossible qu’elle soit en mesure d’accueillir tout le génie humain.Et pourtant… »

Marie

Je dédie ces quelques pages à tous ceux qui m’ont accordé leur amitié. À tous ceux qui m’ont gratifié d’un sourire en passant.

Je les en remercie.

I

AU POULDU

Une grosse automobile était garée tout contre la haie de troènes, près de la grille ouverte de la propriété des Jolivet. Une voiture de parvenus ou de voyous, ce qui souvent revient au même. Derrière une vitre teintée, baissée aux deux tiers, un homme patientait en tirant nerveusement sur une gauloise à bout filtre. Bien qu’il en ait atteint le bout, il en tira une ultime bouffée, puis une longue et large main osseuse, laissant augurer un personnage de stature au-dessus de la moyenne, passa par l’ouverture, tenant le mégot qu’elle propulsa d’une chiquenaude à quelques mètres de là, sur le bas-côté de la route.

Le faciès de l’homme, très typé, situait son origine dans les pays de l’Est, Turquie ou Bulgarie, cependant que la cigarette pouvait donner une indication sur la réalité de sa classe sociale, tout à fait en deçà de celle prétendue par le standing du véhicule.

Une autre présence, masculine elle aussi, se laissait deviner à ses côtés, dont on ne voyait qu’une partie du torse et l’amorce des épaules. Les deux hommes semblaient surveiller les alentours, apparemment soucieux de ne pas se faire remarquer. Leur nervosité apparente indiquait qu’ils attendaient depuis un certain temps déjà, lorsqu’un couinement leur parvint, qui les incita à relever précipitamment les vitres de l’habitacle.

Trois femmes revenaient par l’impasse Ar Morvan de la plus proche des plages du Pouldu, et les roues du véhicule d’enfant que poussait l’une d’entre elles grinçaient à cause du sable qui s’était incrusté dans le roulement des essieux.

Une petite fille était assise sur la rudimentaire toile tendue qui servait de siège. Elle tentait de babiller quelque chose que, seule jusqu’à présent, l’une de ses accompagnatrices semblait en capacité de comprendre. L’enfant gardait précieusement en main la pelle et le seau en matière plastique bariolée, avec lesquels elle avait joué sur le sable.

Cette petite fille tenait du miracle, tant par sa grâce que par sa beauté. Elle avait de grands yeux marron, éclairés de reflets d’ambre, un petit nez qui promettait d’être droit et, dessous, un bouton de rose qui émettait d’étranges et charmantes modulations, composant peut-être une chanson.

C’était aussi le miracle que n’osait plus espérer Odile, la propriétaire de la villa vers laquelle elles se dirigeaient, et qui, elle, n’enfanterait jamais. Elles étaient trois, trois femmes heureuses et insouciantes, entourant la poussette d’une petite fille, lorsqu’en arrivant, Chemin Saint-Julien, elles virent la lourde berline noire stationnée près du portail d’entrée.

Les deux personnes qui étaient à bord les regardèrent passer et remonter l’allée jusqu’au perron, puis s’empressèrent de les y rejoindre avec leur grosse voiture.

La portière du passager s’ouvrit brutalement et, surgissant du véhicule comme un diable de sa boîte, l’homme empoigna la poussette dans laquelle se débattait la petite Lucie et la poussa sans ménagement sur les sièges arrière du véhicule, cependant que l’autre individu bousculait violemment les femmes, empêchant toute intervention de leur part. Lucie hurlait de terreur lorsque la portière se rabattit sur elle.

Sous la menace d’une arme, les crapules obligèrent les femmes à entrer par une porte donnant accès au sous-sol, puis les neutralisèrent à l’aide d’un large ruban adhésif, avant de prendre la fuite, emportant avec eux leur innocent otage et le bonheur à peine entrevu d’Odile.

L’attaque était imprévisible. Elle fut brutale et rapide, leur laissant à peine le temps de réaliser qu’elle était réelle. Elle leur demeurait cependant inexplicable.

Ces individus malfaisants, surgis d’une grosse cylindrée pour leur saccager la vie, leur étaient parfaitement inconnus.

Qu’allaient-ils faire de l’enfant ? Que voulaient-ils ? Pourquoi s’en prenaient-ils à Lucie ?

Elles l’ignoraient, mais la réponse à toutes ces questions se trouvait dans l’enchaînement de faits remontant à quelques jours déjà, juste après le passage d’un inoffensif préposé de La Poste.

C’était un lundi, il était près de midi et la marée était basse, dévoilant la plage de sable fin et blond. Les eaux de la Laïta, abondantes après les pluies de ces derniers jours, n’éprouvaient toutefois aucune difficulté à se fondre dans l’océan et, dans un ciel ayant recouvré ses couleurs estivales, un agréable soleil de septembre avait encore l’amabilité de réchauffer la brise de mer.

Tout était calme et paisible alentour, la saison touristique tirait à sa fin.

Madame Odile Jolivet se prélassait dans un transat placé à mi-ombre, sur la terrasse de sa luxueuse villa du Chemin Saint-Julien, au Pouldu.

C’était une maison moderne, aux dimensions généreuses, entièrement construite en granit taillé en carrière et qui devait valoir une fortune.

Odile parcourait à pas feutrés la première année de sa quatrième décennie. Elle vivait heureuse et insouciante, à un détail près : elle n’avait pas fait d’enfant bien qu’elle s’en fût activement et ardemment préoccupée de longue date et, malgré sa relative jeunesse, elle n’en ferait probablement jamais. Elle était désespérément stérile selon la Faculté, et la crainte qu’elle nourrissait depuis bien des années était que Pierre, son mari, ne s’en fasse faire ailleurs et qu’il la quitte.

Avec un mouvement vif de la main, comme elle aurait pu en faire pour se débarrasser d’une mouche, la jeune femme s’efforça de chasser ces idées importunes et se leva.

Elle descendit les quelque dix marches du perron et s’engagea dans l’allée en se dirigeant vers la grille de la propriété, près de laquelle était insérée la boîte à lettres.

Tout comme sa silhouette, sa démarche était élégante. Elle était belle, d’une beauté qui ne se limitait pas à sa seule apparence. Elle avait une âme aussi, une âme bienveillante qui habitait son regard et qui transparaissait lorsqu’elle le posait sur ses contemporains.

Hélas, cela ne suffit pas à éloigner les esprits malfaisants.

Ce jour-là, le prophète du malheur s’était glissé dans la livrée du facteur. Il venait de passer avec sa livraison quasi quotidienne de publicités et, parfois, quelques rares courriers destinés à Pierre, maître de ces lieux. Inexplicablement, ils étaient adressés à son domicile, sans qu’ils aient préalablement transité par l’entreprise. Une affaire d’importation de bois exotique qu’il avait créée voici plus de vingt ans et dont, bien évidemment, il maîtrisait tous les rouages.

Généralement, il traitait cette mystérieuse correspondance le soir, parfois jusque tard dans la nuit.

Au-dessus de la liasse publicitaire, une enveloppe manuscrite attira d’emblée l’attention d’Odile. L’écriture en était hésitante, presque malhabile et tranchait vivement sur les occasionnelles missives impeccablement dactylographiées, destinées à Pierre. Elle lui était pourtant adressée, mais initialement à son bureau de Lanester.

Probablement était-ce la secrétaire qui, se fiant au libellé manuellement rédigé, avait estimé qu’il s’agissait d’un échange personnel et en avait modifié l’adresse. Il se pouvait même qu’elle en eût pris connaissance, car le pli semblait bien avoir été ouvert puis soigneusement refermé.

Le tampon et le timbre de la poste en indiquaient la provenance. Il venait d’Afrique. Le négoce nécessitait des séjours périodiques de Pierre au Gabon. Elle savait qu’il devait parfois prospecter en forêt afin de sélectionner et soumissionner ses bois d’abattage, mais pas seulement. Il séjournait aussi à Libreville où se traitaient les affaires, et à Port-Gentil par où transitaient les bois en grumes avant d’être acheminés vers la France.

De qui cela pouvait-il provenir ?

Pierre avait gaillardement dépassé la quarantaine, il était bel homme, qualité appréciable, mais, selon son épouse, non prépondérante dans l’attirance qu’il exerçait sur la gent féminine. Il était riche aussi et, de ce fait, constituait une proie convoitée par bien des filles d’Ève.

Les appréhensions de la jeune femme surgirent de son subconscient comme de la jarre de Pandore s’échappèrent tous les défauts de l’humanité. Tout au moins ceux que les Grecs anciens se sont empressés d’attribuer au genre féminin ; l’indiscrétion, la jalousie, la vénalité, l’envie, la malice, et qui, après un moment d’hésitation, la poussèrent à glisser l’objet suspect dans la poche de son pantalon de toile.

Un geste presque anodin, dont les conséquences devaient, quelques jours plus tard, se révéler tragiques.

En rentrant, elle déposa l’unique lettre dactylographiée destinée à son mari sur le plateau du hall d’accueil, mais la mystérieuse missive demeura en sa possession. Puis, vivement, elle se dirigea vers l’escalier de marbre qui donnait accès aux chambres. Une seconde volée de marches la mena aux combles aménagés où elle avait son domaine réservé.

Odile se commettait depuis quelque temps dans le modelage, les moulages, et se flattait d’être une artiste, ce que nul ne démentait tant que cela l’occupait.

Elle inspecta l’enveloppe, recto et verso, la huma, mais, saisie de la crainte d’y découvrir la confirmation de ce qu’elle redoutait, elle ne l’ouvrit cependant pas. Pas tout de suite.

Pierre paraissait soucieux ces derniers jours. Quelque chose le contrariait, de toute évidence.

Elle ne voulut pas risquer d’y ajouter ses propres préoccupations, en se présentant à table, un instant plus tard, avec la mine chagrine, voire bouleversée, selon le contenu du message. Si elle devait en prendre connaissance, ce ne serait qu’après le départ de Pierre vers ses bureaux.

Une option qu’elle jugea, de façon erronée, infiniment plus prudente.

Elle redescendit, récupéra le lot de publicités abandonné sur le meuble, près du courrier, et se dirigea vers les cuisines où elle l’abandonna. Les deux employées s’affairaient joyeusement lorsqu’Odile vint superviser le travail de la cuisinière. C’était une coutume bien plus qu’une nécessité. Clémence avait atteint l’âge où le talent, s’appuyant sur l’expérience, donne sa pleine mesure. Elle méritait amplement le titre de cordon-bleu, et, véritablement, la maîtresse de maison se serait trouvée bien en peine si l’idée saugrenue de lui faire une observation lui était passée par la tête. Pauline, la femme de chambre n’avait pas encore franchi le cap de la trentaine. Elle était vive, gaie et toujours impeccable derrière son tablier blanc. Côté personnel de maison, Odile n’avait nul souci à se faire.

— Tout va bien, Clémence ? Quel est le menu du jour ?

— Daurade royale et pommes vapeur.

— Merci de veiller à notre ligne, plaisanta la maîtresse de maison.

Elle savait que derrière l’énoncé succinct se cachaient des trésors de savoir-faire qui feraient de ce menu un repas gastronomique. Ce fut au cours du déjeuner que Pierre lui annonça abruptement qu’il partirait dans la soirée pour le Gabon.

— Un problème à régler du côté de Ndjolé. Un train de flottaison d’okoumé est resté bloqué sur l’Ogooué. Il perturbe tout le trafic sur le fleuve. Il faut que j’y aille.

Il avançait de deux mois la date prévue pour son prochain voyage, mais Odile ne fit aucun commentaire.

*

Ce même lundi, dans une modeste maison de Plozévet, et pour la première fois depuis des années, Fanch Le Berre se préparait à partir en vacances avec son compagnon, un fidèle et affectueux quadrupède nommé Paotr.

Fanch était à présent retraité mais ne parlait jamais de son passé. Il estimait que sa vie n’intéressait personne, ce qui fait que l’on ne savait rien de ce que fut son activité professionnelle. Il ne parlait pas davantage de la femme qui fut sa conjointe pendant une trentaine d’années et qui profita de tout ce temps pour lui gâcher l’existence. La vie du bonhomme n’avait trouvé de sens qu’au moment où prit fin celle qui animait son épouse de tant de mauvais sentiments.

Un vent de liberté se leva alors sur sa petite maison en pays bigouden. Il ouvrit portes et fenêtres, fit un brin de rangement, remisant dans l’appentis tout ce qui pouvait lui rappeler les sombres jours de cohabitation, et décida qu’il était temps de vivre.

Il n’est jamais trop tard pour bien faire, et depuis lors, il savourait l’existence au jour le jour, en gourmet, jouissant selon ses inspirations du moment, de tout ce dont il disposait : l’infini de l’océan, la beauté du littoral et celle, à peine flétrie, de quelques Bigoudènes de son choix.

Il assistait parfois encore à quelques réunions vespérales qui, toutes, se tenaient chez Michel, le bistrot, et auxquelles il fut autrefois, du temps de Clément, si assidu.

Mais l’être auquel il tenait par-dessus tout et à qui il consacrait la majeure partie de son temps et de ses attentions, s’appelait Paotr. « Fils » en breton, et breton il l’était, indéniablement.

Épagneul breton très précisément.

Il l’avait rencontré errant dans le bourg, peu de temps après son veuvage, ce qui lui avait permis de l’adopter sans soulever d’opposition. Ils avaient rapidement appris à se connaître, à s’apprécier mutuellement et à s’aimer d’une amitié forte, sincère et qu’ils défendaient l’un et l’autre jalousement.

Il avait été long le chemin qui avait mené Fanch à ce bonheur tranquille. Il avait perdu en route beaucoup d’adversaires ou de simples détracteurs, mais aussi Clément, son ami le plus cher depuis l’enfance.

Il était parti, Clément, l’âme en peine, sur l’un de ces vilains malentendus que seule une femme mauvaise peut vous en concocter.1 Il avait plongé, la peur au ventre, dans le vaste inconnu dont nul ne revient.

Comme Fanch aurait aimé, au moment de son départ solitaire, être présent et lui tendre la main…

Aurait-il alors trouvé les mots pour le retenir ? Peut-être…

Cela faisait quelques années déjà qu’avec le soutien de Paotr, il traînait ce regret.

L’homme avait cependant assez de bon sens pour savoir que la vie est unique et qu’il est préférable de poursuivre l’expérience jusqu’à son terme. C’est-à-dire tant que l’on est en bonne santé et apte à en jouir pleinement. Après, bien sûr, c’est une autre affaire…

Sa retraite lui procurait des moyens financiers raisonnables, pas illimités, mais suffisants pour un quotidien tranquille et celui de son compagnon. Ils ne faisaient pas de folies et, jusqu’à ce jour, il avait pris avec Paotr toutes les longues vacances que leur permettait sa pension, dans sa maison de Plozévet. Une maison dont nul ne marquerait de réelle surprise en s’entendant dire qu’elle pouvait avoir germé spontanément sur la lande, un matin après une pluie de printemps.

C’était une maison toute sage, discrète comme une fleur sauvage, et si réservée que personne ne la remarquait. Même Fanch la ratait parfois, lorsqu’il rentrait trop tard du bistrot de Michel, après avoir participé à une nouba improvisée par les copains.

Cette année pourtant, la location d’un petit bungalow au Pouldu lui avait été rétrocédée par Bob, le nouvel ami de Mariette. Une opportunité qui ne lui coûterait que la moitié de sa valeur locative hors saison. Une aubaine à ne pas manquer.

Bob venait d’hériter d’une maison à Pont-l’Abbé et pressait sa bonne amie de venir y vivre avec lui, ce qui, aux yeux de Fanch, n’était guère raisonnable. Il estimait qu’il aurait bien de la chance celui qui éloignerait Mariette de son milieu naturel, ne serait-ce que momentanément. La dame avait une vocation très affirmée, à laquelle elle n’était pas prête à renoncer : elle participait activement à la vie du bourg en tant que gazette locale et commentatrice zélée de la vie des Plozévetiens. Il est fort probable qu’elle serait incapable de vivre sans ce terreau, en raison de quoi Bob avait dû renoncer, non sans regret, à cette échappée en amoureux au Pouldu.

Ce fut donc Fanch qui en bénéficia avec Paotr.

Ils s’y rendaient ce matin-là, sans hâte, Fanch conduisait prudemment, en père peinard, profitant de l’occasion et du beau temps pour faire une petite virée touristique tout au long de la côte. En ce lundi de la deuxième quinzaine de septembre, la circulation avait presque retrouvé son calme habituel. Il se laissa guider par les panneaux indicateurs qui l’incitèrent à contourner Pont-l’Abbé pour aller, pour la première fois, emprunter le pont de Cornouaille près de Bénodet. C’est une région où il n’était pas venu depuis longtemps et qui s’était bigrement peuplée et modernisée pendant qu’il regardait ailleurs. Il n’y reconnaissait plus grand-chose. Dans la région de Fouesnant, ce fut pire encore. Il rata la route de Beg-Meil, mais se lança sur celle de La Forêt pour tenter de rejoindre Concarneau.

C’est fou comme les hommes s’activent sur cette terre. Tout change, tout est bouleversé et même le Créateur ne s’y retrouverait plus.

À la Forêt-Fouesnant, Fanch espérait déjeuner en face du vieux port, dans un petit hôtel-restaurant où il avait autrefois commis une escapade galante. Il le chercha en vain, comme il chercha dans ses souvenirs les traits de la femme qui l’y accompagnait.

Il n’y retrouva que l’odeur et la saveur d’un steak grillé sur feu de bois ! Ainsi va la vie du monde animal auquel nous appartenons. Parfois, les papilles ont plus de mémoire que l’esprit et, tant qu’elles n’ont pas d’exigence donnant dans un superlatif impossible à satisfaire, mieux vaut les laisser faire.

Près de là, une terrasse s’offrait aux chalands, Fanch y prit place en espérant que l’invite pouvait aussi s’adresser à Paotr.

— Est-il possible de se faire servir un déjeuner en extérieur, avec le chien ?

— Certainement, Monsieur, à l’intérieur aussi, il n’y a plus grand monde à déranger à présent. La saison tire à sa fin. Qu’est-ce que ce sera pour ces Messieurs ?

— Un steak-frites pour moi et un steak haché avec carottes et riz pour mon épagneul.

— Et comme boisson ?

— Un verre de bon bordeaux rouge et un blanc fontaine pour Monsieur.

Le steak n’avait pas la saveur d’antan, mais Paotr semblait satisfait. C’était une honnête moyenne.

Après le café, Fanch engagea sa voiture sur la petite route tortueuse qui rejoint celle de Concarneau à Croaz-Avalou. Il arriva au port par le boulevard Alfred Guillou en laissant les Sables Blancs sur la droite, puis il longea la succession des plages de Cornouaille, du Miné, des Dames et de Rödel jusqu’à la crique du Quai Nul.

Il regretta que l’activité du port de pêche soit à l’arrêt en ce début d’après-midi. Elle ne reprendrait qu’en soirée, avec le retour des bateaux, mais c’était trop tard, il ne l’attendrait pas.

Il contourna les bassins, puis revint prendre la direction du Moros, non loin du château de Kériolet qu’il connaissait déjà.

Imprégné de l’harmonie qui présida à la conception des manoirs, Fanch était d’avis qu’il fallait être Russe ou pâtissier, pour se faire construire une telle pièce montée. L’extravagance de son architecture ne semblait pourtant pas rebuter les touristes qui affluaient chaque année pour le visiter. L’ombre de Raspoutine planant en ces lieux, peut-être espéraient-ils que son fantôme les accompagnerait tout au long de la visite…

Plus loin, Fanch profita de l’occasion pour visiter Pont-Aven et son petit port de plaisance. Il accorda en passant un regard appuyé à la Pension Gloanec, autrefois si chère au cœur des artistes-peintres et prit enfin la direction de Clohars-Carnoët en passant par Riec-sur-Belon et Moëlan-sur-Mer. Le village de vacances, Ker ar Mor, était indiqué tout en bas, sur la gauche, face à la plage.

L’endroit lui sembla très sympathique, ne serait-ce l’inévitable traversée de la voie départementale qui aurait pu constituer un problème pour Paotr en pleine période touristique. Ce n’était plus d’actualité en cette fin de saison et il pouvait se rassurer en constatant que la circulation était des plus restreinte.

Ils avaient la jouissance des lieux jusqu’à la fin du mois et Fanch entendait bien en profiter, d’autant qu’il y avait les chemins de douaniers, devenus de “grande randonnée” depuis la loi littorale, et qui, de part et d’autre de la plage, tendaient leurs bras engageants pour vous inciter à marcher le long de la côte.

— On va aller déposer nos bagages et après, nous irons repérer les lieux. Ah, non ! Pas si vite, réalisa le nouveau vacancier, il va être nécessaire de faire quelques courses au bourg. Tiens, voilà ! Regarde, fils, le numéro que je cherche est là. Il y a même une place de parking, que demander de plus ? Allez, mon prince, donnez-vous la peine de descendre…

Comme tous les êtres solitaires, Fanch pensait à haute voix. Il parlait pour lui-même et pour son chien qui semblait porter une attention suivie à ses propos.

Le modernisme et la netteté du local plurent immédiatement à Paotr. Il en fit le tour en manifestant son contentement d’un battement de queue approbateur.

— Faut admettre que la modernité a du bon, admit à son tour le Bigouden. C’est propre et ça se voit. Allez, viens, il va falloir aller se chercher de quoi casser la croûte pour ce soir et pour demain. Nous ferons notre lit en rentrant.

Au Pouldu, il ne trouva pas grand-chose en matière de commerce de bouche. Perplexe, il s’arrêta face à un panneau de circulation jusqu’alors inconnu de lui, qu’il supposa unique en son genre, délimitant une zone vraisemblablement réservée aux Martiens en vacances. C’est du moins ce à quoi lui fit penser le symbole affiché sur fond rouge, qui pouvait bien représenter la tête d’un extraterrestre peu amène et portant lunettes.

« C’est peut-être pour attirer les touristes… » supposa-t-il. Puis les sens interdits l’envoyèrent perfidement perturber la vie de quartiers paisibles, dont les ruelles n’avaient été conçues que pour desservir les propriétés riveraines.

Découragé, il dut faire demi-tour pour aller à Clohars. Il y trouva des banques, des agences immobilières, des boulangeries des crêperies, une poissonnerie et un charcutier-traiteur, mais pas de boucherie, ce qui ne ferait sûrement pas l’affaire de Paotr. Il ne trouva pas d’alimentation générale non plus. S’il y en avait, elles étaient bien cachées. Il décida donc d’aller dans un hypermarché de Quimperlé, il y trouverait de tout.

— Et là, fiston, tout l’art consiste à savoir ce que l’on veut et à faire le bon choix.

Paotr regarda son compagnon bipède d’un air qui disait nettement sa stupéfaction. Quelles que soient les denrées achetées par Fanch, il obtenait toujours le même résultat : une malbouffe peu engageante… Son degré d’incompétence en matière de cuisine lui était connu comme un prodige d’une ampleur rarement atteinte. Il avait bien fallut s’y faire.

Il faut croire qu’il avait trouvé satisfaction, car en revenant de Quimperlé, notre vacancier se demandait pourquoi il avait acheté tant de choses. Cela allait du sel, fin et gros, au liquide pour la vaisselle, aux pommes de terre et pâtes en passant par le lait et le café, sans oublier l’huile, le vin et l’apéro, le beurre et les quelques boîtes pour le chien, qui pourraient éventuellement parer à toute carence du chef. Ils étaient parés pour la semaine, il y en avait plein le coffre.

— Nous allons nous installer et nous faire à manger. Je vais même m’offrir un petit apéro avant et nous terminerons la soirée devant la télé. Il ne manquera qu’un feu dans la cheminée ; à ceci près que nous n’avons pas de bois et, constata-t-il, pas de cheminée non plus.

Demain, nous irons comme promis, faire une virée sur le chemin des douaniers, mais pour l’instant, et avant toute chose, il faut que tu ailles faire une petite promenade hygiénique.

Paotr se fit un devoir de participer à la régénération des dunes en y apportant son obole, mais n’en oublia pas pour autant de marquer ce nouveau territoire offert à sa discrétion par l’humain à son service, qui, depuis des années, tentait vainement de lui faire croire qu’il était le maître.

Il y avait tant de piquets de clôture autour des dunes qu’il fut rapidement à sec. Il reviendrait le jour suivant terminer l’ouvrage.

1 Voir Chantage bigouden, même auteur, même collection.

II

BIENVENUE AU GABON

Très loin de là, à Libreville, sur la côte ouest de l’Afrique, existe un quartier populeux que l’espièglerie africaine nomma Làlàlà, en souvenir des exigences pointilleuses de l’un des premiers colons français. L’homme entendait faire déposer ses colis à un endroit très précis, en le désignant avec insistance : « Là, là, là ! » C’était là et nulle part ailleurs qu’il voulait les faire déposer.

Cet endroit prit donc le nom de Làlàlà. Tout comme la colline où se tient le marché s’appelle le mont Bouët1. Les bretonnants apprécieront.

Bien sûr, le fait que ce soit aussi le nom du fondateur de la ville (Port-Bouët) n’y est pas étranger, mais pas seulement, c’est l’idée d’y implanter le marché qui prend là tout son sens.

Un Européen qui débarque pour la première fois à Libreville ne peut manquer d’être frappé par la saleté des quartiers périphériques. D’impressionnants tas d’immondices s’accumulent aux carrefours, sur lesquels grouillent chaque soir les rats. Il n’a jamais été constaté que ces ordures aient été ramassées plus d’une fois l’an, hormis en d’exceptionnelles occasions, en l’honneur de la visite d’un président étranger, par exemple. La pauvreté dans laquelle se débattent les couches populaires n’appartenant pas à l’ethnie du président, n’est pas moins révoltante que la saleté dans laquelle elles croupissent.

Ce même lundi, dans l’une des nombreuses cahutes de Làlàlà, sommairement construites en parpaings empilés et recouvertes de tôles maintenues par quelques grosses pierres, une femme finissait de vêtir un enfant. Une petite fille nommée Lucie qui ne devait pas avoir beaucoup plus d’un an.

La femme s’appelait Jacqueline, un prénom français dont un certain snobisme populaire a affublé nombre de Gabonais, à moins que ce ne fût une exigence de l’époque coloniale.

Jacqueline avait la peau presque blanche d’une métisse de deuxième génération, à peine dorée, comme l’avait sa jeune sœur Sophie avant le drame, avant qu’elle ne mette fin à ses jours en s’immolant par le feu.

L’acte est violent, et la mort qui s’ensuit est terrible, mais il est probablement des trahisons plus douloureuses encore, auxquelles une femme ne peut survivre.

Jacqueline et Sophie étaient toutes deux issues d’un couple mixte. De père français, décédé depuis de longues années, et d’une mère déjà métissée, de nationalité gabonaise, elle aussi décédée. Les deux jeunes femmes avaient l’une et l’autre longuement subi le tiraillement des deux cultures.

Ainsi, Jacqueline s’était-elle parfois amusée à faire ressurgir de traditions ancestrales, des pratiques auxquelles elle n’accordait pourtant que peu d’intérêt. Probablement était-elle responsable de l’horrible mort de sa cadette, puisque ce fut elle qui lui indiqua la manière d’amener un homme dont la sincérité est mise en doute, à dévoiler une vérité jusqu’alors jalousement cachée.

L’homme en question était Pierre Jolivet, époux “coutumier” de sa sœur Sophie, géniteur de l’enfant que Jacqueline s’apprêtait à accompagner en France, auprès de son père.

Elle accomplirait ainsi la dernière volonté exprimée de la défunte, une mission qu’elle estimait d’autant plus sacrée qu’elle ressentait depuis le drame un fort sentiment de culpabilité.

Elle n’en revenait pas elle-même de s’être montrée si légère, si inconséquente, en mettant à disposition de sa jeune sœur, les feuilles de cet arbre2 dont le nom est tenu secret par les nganga3, et qui, froissées sous le nez d’une personne, agissent à la manière du penthotal comme un sérum de vérité.

Contraint par l’immense magie de la nature, Pierre Jolivet avait parlé, se révélant au regard de sa jeune épouse sous un piètre jour. Pour lui, l’union contractée selon les rites africains n’avait pas plus de valeur qu’une manifestation du folklore local. Il était déjà marié en France et ce mariage était à ses yeux le seul qui vaille.

Sophie n’avait pas longtemps survécu à ces révélations.

Jacqueline écrasa nerveusement une larme qui perlait, consulta sa montre et s’aperçut qu’il était temps de se rendre à l’aéroport international Léon M’Ba, situé à dix kilomètres environ, à l’opposé de la ville.

Elle sortit sur le pas de la porte devant laquelle coulait en permanence un mince filet d’eau putride qui, par temps de fortes pluies, venait effrontément se réfugier à l’intérieur. Elle chercha du regard un homme habituellement assis sur une pierre brute à l’entrée de la “cité” et ne le voyant pas, elle l’appela :

— André ! André !

Surgissant de derrière l’une des cabanes, André répondit :

— Ah ! Qu’est-ce que tu veux, Madame ?

— Un taxi pour Léon M’Ba, tout de suite ! Tu l’amèneras ici et tu prendras la valise et la poussette.

Bien sûr, le service est payant, comme toutes les petites combines mises sur pied par les Gabonais afin de survivre. Dans le pays, rares sont les patrons qui embauchent, et tout aussi rares sont ceux qui payent régulièrement leurs employés, à commencer par l’État.

Comme tous les taxis de Libreville, celui qui répondit à la sollicitation d’André, était pratiquement réduit à l’état d’épave. Ce n’était plus qu’une ruine qui peinait à traîner avec elle le reste des tôles disjointes de sa carrosserie. Comme la quasi-totalité de la flottille qui sévit dans les rues de la ville, ce tacot était probablement dénué de freins, ce qui ne l’empêcherait pas de sillonner les quartiers à vive allure et le dispenserait de s’arrêter aux feux rouges.

Emprunter ce moyen de locomotion relève d’une pathologie mentale à caractère suicidaire. Si vous en évoquez les dangers au kamikaze assis au volant, il vous rira au nez. « La mort ? S’en fout la mort ! » S’en fout aussi de la vie des clients. N’ont qu’à pas venir si l’appréhension est trop sévère !

Néanmoins, si la femme et l’enfant se sortaient indemnes de l’aventure, il leur resterait les meilleures chances de parvenir toutes les deux à Roissy, dès six heures le lendemain matin. Elles pourraient y prendre un petit-déjeuner et un peu de repos sur l’une des banquettes de l’aéroport, avant de se rendre à Quimper par le train. Jacqueline y avait une amie – importée du Gabon par un Breton – qui serait très heureuse de les recevoir pour un jour ou deux.

L’économie du pays dépend essentiellement du cours du pétrole. Chacun sait que le bénéfice de ce liquide visqueux éprouve quelque difficulté à s’écouler vers le bas, aussi les couches populaires doivent-elles s’armer de patience avant de profiter de ses retombées.

En attendant cette improbable manne, et à l’instar des banlieues, Léon M’Ba est devenu un haut lieu de la débrouille. Les plus forts, ou les plus roublards, y font la loi. Ils sont en permanence deux à trois caïds dont le business consiste à rafler la totalité des caddies gracieusement mis à la disposition des voyageurs par l’administration aéroportuaire, et qui vous imposent leurs tarifs de location. Cela marche comme une entreprise, avec deux ou trois employés miséreux qui vous repèrent sur le parking avec vos valises et qui, assurés que vous ne pourrez pas les porter toutes, viennent aimablement, en tendant la main, vous proposer le chariot. D’autres, indépendants ceux-là, vous proposent pour quelques pièces de “chouffer”4 votre voiture, puis l’abandonnent à son sort pour s’en aller à l’autre bout du parc de stationnement au-devant de nouveaux “clients”. Enfin, les débutants viennent, à tout hasard, vous proposer de les laisser s’occuper de l’enregistrement de vos bagages, quand d’autres, plus au fait du système et bénéficiant sans doute de quelque complicité pour accéder au tarmac, suggèrent à ceux qui descendent de l’avion de récupérer votre bien en court-circuitant la douane. Ils ne peuvent tout de même pas se laisser totalement mourir de faim, ce serait stupide, et donc indigne d’un Africain…

*

Les employées de la maison Jolivet habitaient toutes deux à Clohars-Carnoët et leur journée terminée, elles rentraient à leur domicile respectif. Elles venaient de partir, Pierre devait se trouver à dix mille pieds d’altitude au-dessous des nuages, et Odile était seule dans le grand pavillon.

Assise au bord du lit, dans la chambre conjugale, la jeune femme reprit pour la énième fois de la journée la lettre qu’elle avait soustraite au courrier de son mari, le matin même. Encore une fois, elle en inspecta l’enveloppe, recto verso, sous tous ses angles, cherchant à déterminer si la main qui en avait tracé l’adresse était féminine ou non.

Tout au long de l’après-midi, elle avait vaillamment repoussé chacun des assauts d’une indiscrétion pressante, et rudement combattu cette coupable curiosité, des heures durant, pas suffisamment sans doute, mais jusqu’au soir tout de même.

Et voici que n’y tenant plus, elle abandonnait le combat.

Ce papier lui brûlait les doigts depuis trop longtemps. Elle fit ce que toute femme jalouse aurait fait.

Convenons que tout homme jaloux en aurait fait autant, pas mieux, pas plus, mais peut-être avant.

Elle ouvrit l’enveloppe, prudemment, avec circonspection, comme si elle craignait que son contenu ne lui explose au visage, et de fait, après en avoir pris connaissance, elle resta dans un premier temps sans réaction, comme assommée.

Elle comprenait à présent pourquoi cette pimbêche de secrétaire avait modifié l’adresse de cette lettre. Bien sûr qu’elle l’avait lue ! Après quoi, elle n’avait pas résisté au plaisir de faire connaître à la femme du patron qu’elle était cocue ! Belle, mais cocue tout de même !

Qu’espérait-elle donc ? S’imaginait-elle qu’elle pourrait l’évincer par cette basse manœuvre ? Avait-elle l’ambition de prendre sa place ?

Il lui faudrait en ce cas se départir de cette conviction affichée de tout savoir mieux que quiconque, qui, au final, ne prouvait qu’une chose : qu’elle avait encore beaucoup à apprendre.

Quelques années sont nécessaires pour comprendre le mécanisme qui régit le comportement d’un homme. Son fonctionnement n’est cependant pas très compliqué. Il puise l’essentiel de son équilibre dans une vie sexuelle épanouie auprès d’une compagne représentative qui, outre le plaisir charnel, lui apporte également un minimum de reconnaissance sociale. Pour parfaire l’ensemble, une bonne table n’est pas à négliger. Toutefois, en ce domaine, il n’est pas interdit d’avoir recours aux services d’un expert.

Odile veillait à tout cela avec la plus grande bienveillance. Elle était donc persuadée de réunir en sa personne toutes les qualités qui fidélisent un mari.

Cette lettre était pourtant un démenti sévère, qui pulvérisait brutalement toutes ses certitudes.

Une certaine Jacqueline y annonçait son arrivée, avec la fille de Pierre, une petite Lucie dont elle n’avait jamais entendu parler.

Cette femme avait même le front de préciser qu’elle se rendrait à Quimper dans un premier temps, afin de lui éviter de possibles complications avec son épouse.

Prévenante, la suppléante, et précautionneuse aussi, elle y ajoutait une adresse postale et un numéro de téléphone où il pourrait la joindre. Indignée et fulminant, Odile se leva pour arpenter la pièce.

— Elle se trompe, la bonne dame ! grinça-t-elle entre ses dents, les complications ne sont pas seulement possibles, mais bel et bien certaines. Quant à la joindre, je ne vais sûrement pas m’en priver ! Puis, évoquant son mari infidèle : Le salaud ! Je m’en doutais ! Il ne vaut pas mieux que les autres. Donc, Monsieur a un enfant. Un enfant conçu au Gabon et qu’il voudrait garder caché. Eh bien, c’est raté, mon gars ! Si tu crois que je vais me laisser faire, tu te trompes. J’existe aussi, et, Jacqueline ou non, j’ai quelques droits tout de même !

De récentes statistiques montrent que l’infidélité conjugale est le sport le plus pratiqué en France. Elles confirment donc des faits connus de bon nombre de nos concitoyens. Mais ce qui est nouveau, c’est qu’à l’instar de toute autre activité sportive, elle est reconnue comme profitable à la santé. Donc, et selon ces expertises, Pierre devait bénéficier d’une excellente forme physique, ce dont toute épouse aimante devrait se féliciter, nous fait-on observer. Odile n’avait probablement pas pris connaissance de ces récentes études. Hors d’elle, elle poursuivit de long en large et à grands pas désordonnés un violent réquisitoire à charge contre son mari :

— Non seulement, Monsieur a un enfant illégitime, mais il a aussi une maîtresse qu’il ramène en France ! Que veut-il donc en faire ? Il n’aura tout de même pas l’audace de l’installer à demeure ? Cette fille doit être très belle, et il en est certainement très amoureux pour infliger un tel affront à son épouse légitime. Ce doit être une femme dans le genre de Naomi Campbell, ou Halle Berry ou encore Noémie Lenoir… Je ne pourrai jamais lutter contre une telle beauté et qui, plus est, sait faire des enfants. Je n’ai plus qu’à demander le divorce… Je vais certainement le faire et je l’obtiendrai aisément… Ah oui ! Mais non ! Ce n’est pas à moi de m’effacer ! Bien sûr que non ! En plus, je l’aime, mon salaud de mari, et même avec cette solide raison de le détester, il ne me sera pas aisé d’opérer du jour au lendemain un revirement aussi radical. Comment vivre sans lui ? Le suicide alors ? C’est sûrement ce qu’il me reste de mieux à faire.

Odile s’effondra en larmes à cette évocation. Elle n’avait pas envisagé de mourir, tout du moins pas dans l’immédiat, et pas davantage de céder sa place à une panthère noire du Gabon.5

— Je commencerai quand même par assommer Pierre dès son retour, si toutefois je ne suis pas déjà morte, ensuite seulement, je lui demanderai des comptes, reprit-elle. Peu de temps après, anéantie par ces noires perspectives, elle avait fini par s’assoupir.

Son sommeil fut agité, séquencé, fait de brefs instants de veille baignés de larmes et de légers endormissements parcourus d’épouvantables scénarios de vengeance.

Bien sûr, ces cauchemars n’étaient ni plus ni moins que le prolongement de ses dispositions de la veille, fantastiquement illustrées par son subconscient.

De là probablement lui vint ce mal-être insistant au réveil, comme si elle était sous la menace d’un épouvantable désastre. Sentiment qui écarta d’elle tout désir de vengeance.

N’est pas Agatha Christie qui veut. Elle n’avait probablement pas la fibre d’une meurtrière ni le savoir-faire qui permet le crime parfait, et l’on ne trouve nulle part de manuel traitant de la question. Par ailleurs, elle n’avait pas d’arme, et sans outil, le travail devient tout de suite plus délicat. Donc, le plus raisonnable était de renoncer à dépêcher les gêneurs vers l’au-delà, et d’envisager, calmement si possible et avec abnégation, un avenir chagrin, saccagé par la trahison de Pierre.

La maison était silencieuse encore lorsqu’elle se leva. Elle baigna à l’eau fraîche son visage dévasté par les pleurs, enfila une robe de chambre et descendit se faire un café qu’elle absorba pensivement.

Le grand air la calmerait peut-être et l’aiderait à réfléchir…

Avant de sortir, elle procéda à une rapide toilette. Elle était revêtue d’un jogging et chaussée de tennis lorsqu’elle se lança à petites foulées dans l’impasse Ar Morvan, pour rejoindre le chemin des douaniers. Elle se sentait mal à l’aise, inquiète encore, en proie à un pressentiment mal défini dont elle ne parvenait pas à se défaire.

*

À bord de l’Airbus A380 qui survolait la France méditerranéenne, Pierre Jolivet se remémorait l’enchaînement des circonstances qui l’avait amené à la situation qui était actuellement la sienne.

Il avait avancé de près de deux mois la date du voyage prévu pour ses affaires, au motif qu’il y avait des problèmes de flottages sur l’Ogooué. Les problèmes étaient réels mais ne nécessitaient pas sa présence. Le chef de chantier Roger N’Gounié savait très bien s’en dépêtrer, et il était payé pour cela.

Ce n’était pas la première fois que le négociant en bois délaissait son épouse au profit de ses occupations professionnelles. Il avait toujours eu l’obligation de voyager pour ses affaires, ne serait-ce qu’en France, et les reproches qu’elle y avait jusqu’alors opposés, se résumaient à une puérile bouderie qui ne durait généralement pas au-delà de la séparation. Elle se réfugiait alors dans son atelier sous les toits, et passait ses nerfs sur la glaise.

Odile n’avait pas boudé ce jour-là, contrairement à son habitude, mais s’était montrée d’une indifférence presque insultante.

En langage féminin, cela devait bien signifier quelque chose…

En effet, en l’observant attentivement, Pierre aurait pu relever dans chacun de ses gestes une certaine nervosité qui tendait à démentir cet apparent détachement. Mais, l’esprit ailleurs, il ne la voyait plus.

Le temps avait fait son œuvre, tempérant les émotions, nivelant les sentiments, comme le passage répété des vagues efface inexorablement toute empreinte sur la plage. Imperceptiblement, ils s’étaient éloignés l’un de l’autre et il devait admettre qu’il en portait une large responsabilité. Ses absences se prolongeaient à présent le mois complet, lorsqu’il allait au Gabon.

Elle s’en était étonnée, la première fois où cela s’était produit, une seule fois, et s’était permis de le questionner sur ce qui le retenait là-bas si longuement.

La réponse qu’il lui fit fut cinglante, propre à décourager toute observation ultérieure :

— D’où crois-tu que je tire l’argent que tu dilapides si allègrement ? Je n’ai pas de planche à billets, il faut donc que je m’y emploie autrement, même si je n’y prends aucun plaisir.

Une affirmation dont il n’était pas vraiment fier.

C’était la première fois qu’il se permettait de lui parler sur ce ton et de lui reprocher ses dépenses. Ce fut visiblement mal perçu.

Pierre pensa qu’elle lui en voulait encore et que l’indifférence qu’elle affichait à l’annonce de son départ, n’était autre que l’expression de son ressentiment.

Malgré ce qu’il en avait dit à Odile, les raisons de son voyage n’étaient pas uniquement professionnelles. Elles ne l’étaient même pas du tout, puisqu’elles ne concernaient ni ses activités forestières ni ses activités de négociant.

Depuis un an, il était l’heureux papa d’une petite fille née à Libreville et qu’il espérait ramener en France.

Son mariage coutumier avec Sophie n’existait pas au regard du droit français, et pas beaucoup non plus à celui du marié. Il s’agissait d’une seconde union qui n’annulait en rien la première.

Seule serait valide la déclaration, faite auprès du consulat, de la naissance d’une enfant issue d’une union libre, orpheline de mère et dont le père était français.

En droit, Lucie était incontestablement de même nationalité que son père.

Il avait fait la connaissance de la mère de l’enfant voilà deux ans environ, à Libreville où elle vivait près de sa sœur. Lorsque la jeune femme s’était retrouvée enceinte, il avait consenti à ce qu’il considérait n’être qu’un simulacre de mariage, destiné à apaiser l’opinion de l’ethnie dont était issue la jeune femme. Avis que ne partageaient certainement pas les Gabonais pour qui cette cérémonie, célébrée selon la tradition, était de la plus haute importance dans la vie d’un jeune couple. Docilement, il s’était prêté au jeu, de bout en bout, tout en gardant soigneusement ses appréciations pour lui.

Cela semblait vital pour Sophie et il n’avait pas souvenance d’être revenu sur le sujet par la suite.

Ainsi s’était créée une situation qui, sans qu’il y eût de sa part la moindre préméditation, lui convenait finalement à merveille. La jeune femme n’exigeait pas sa présence constante et représentait pour lui une charmante compagnie féminine entre deux tournées en forêt ou deux séjours en France.

L’enfant était née et les femmes l’avaient appelée Lucie. Quelques mois avaient suffi pour faire de la petite Lucie une poupée gracieuse et souriante, à laquelle il s’était profondément attaché.

À chaque retour, il constatait avec émerveillement les progrès qu’elle avait accomplis durant son absence. Il surveillait sa courbe de croissance et son carnet de santé en attendant ses premiers mots…

Il se sentait enfin père et pleinement conscient des responsabilités qui lui incombaient dès à présent et qui, désormais, seraient les siennes pour toujours.

Il avait donc une petite fille. La seule qu’il aurait probablement, une fleur rare et encore si fragile de la forêt gabonaise.

Puis un jour, rompant brutalement le périlleux équilibre dans lequel il se maintenait, il avait reçu à Lanester un appel téléphonique émanant de Germain Bengone, directeur technique gabonais, en charge de ses concessions forestières. Il lui annonçait la mort affreuse de Sophie, survenue la veille, à Libreville.

Pierre ne s’expliquait pas son geste, mais il en fut profondément touché, bien plus qu’il ne l’aurait imaginé… La jeune femme ne manquait de rien et paraissait heureuse… Alors, pourquoi ?

— Sais-tu où se trouve ma petite fille ? Elle va bien ?

— Oui, elle va bien ; c’est Jacqueline qui s’en occupe. Il faut que tu lui téléphones, maintenant. Elle voudrait savoir ce qu’elle doit faire.

Comme aujourd’hui, il avait inventé à l’intention d’Odile une excuse pour se rendre de toute urgence au Gabon, afin d’assister aux funérailles.

Il aurait pu sans problème ramener le bébé avec lui, puisqu’il en était le père, mais il était pris de court et rien n’était prévu pour le recevoir en France ; et puis, Lucie était encore bien petite et, inexpérimenté, il n’aurait pas su s’en occuper seul.

Ils avaient tous deux besoin de Jacqueline, malheureusement, la jeune femme n’avait pas de passeport. Néanmoins, elle promit de lui amener l’enfant en France dès qu’elle aurait réussi à obtenir des papiers en règle et Pierre lui en fut reconnaissant. Après son mariage “coutumier”, il avait loué un appartement moderne à la résidence N’Kembo, en haut de l’avenue “Triomphale” pour Sophie et son enfant. Il pria Jacqueline de s’y maintenir, veilla à en régler la location pour les trois mois suivants et lui mit suffisamment d’argent sur un compte bancaire pour qu’elle puisse faire face aux nécessités. « J’attendrai que tu m’annonces votre arrivée, lui avait-il dit en partant. Si tu as besoin de quoi que ce soit, promets-moi de ne pas hésiter à me le demander. »

Pierre avait longtemps attendu que Jacqueline lui précise la date de leur arrivée, en tremblant qu’Odile ne découvre son secret et ne sachant ce qu’il ferait de l’enfant. Il s’était longuement interrogé sur l’avenir qu’il pouvait envisager pour la petite, et avait examiné plusieurs possibilités d’accueil, d’entre lesquelles le recrutement d’une nourrice à plein temps avait finalement été privilégié. Il souhaitait vivement que Jacqueline accepte le poste et qu’elle s’occupe de sa petite Lucie. Il lui en ferait la proposition à son arrivée. Elle y gagnerait une situation stable, serait logée, nourrie et confortablement rétribuée, dans une maison qui restait cependant à acquérir. Il la souhaitait d’accès facile, située sur le trajet qu’il parcourait quotidiennement pour aller à Lanester où se trouvaient le dépôt de bois et les bureaux de son entreprise. Quimperlé, peut-être, ou Guidel, dans le Morbihan…

Il n’avait à ce jour reçu aucune nouvelle de Libreville et ignorait quelle était la situation qu’il allait trouver à son arrivée. Connaissant le fonctionnement de l’administration gabonaise, il pouvait penser que Jacqueline rencontrait des difficultés qu’il espérait uniquement bureaucratiques. Au Gabon, il est connu que de se faire établir un passeport relève de la mission impossible. La corruption y est telle qu’il faut soudoyer toute la hiérarchie d’un service, avant d’obtenir ne serait-ce que la vague promesse d’une solution à son problème.

Au consulat de France, les choses se déroulent généralement dans de meilleures conditions, mais les délais sont toujours longs.

Pierre se surprenait à s’inquiéter de la situation de l’enfant, de sa santé, de celle de sa tante qui, en cas d’accident, la laisserait sans soins ni protection, et son anxiété grandissait au même rythme que son impatience.

Un Gabonais vous dirait qu’il ne faut jamais craindre le pire, car c’est le meilleur moyen de le provoquer.

1Bouët : nourriture, en breton. Né le 24 avril 1808 à Brest, le comte Édouard Bouët-Willaumez fonda Libreville en 1849.

2 André Raponda Walker, prêtre et écrivain gabonais affirme, sans la nommer, que cette plante existe.

3Nganga, prêtre et pharmacologue, il connaît et garde secrète la vertu des plantes.

4 Garder, surveiller.

5 Les panthères noires n’existent pas au Gabon, mais l’image est trop belle, je n’y résiste pas.

III

RENCONTRE DE VOYAGE

Fanch était d’humeur engageante lorsqu’il se réveilla au lendemain de son arrivée au Pouldu. Il se trouvait dans un lit inconnu, mais seul, ce qui ne manqua pas de l’étonner. Cela ne lui arrivait pas souvent, surtout dans un autre plumard que le sien, sauf si la dame qui l’avait invité était par ailleurs occupée à faire le café.

Il inspecta la chambre sans la reconnaître, puis se souvint qu’il était venu là, pour quelques jours, faire le touriste. Une activité tout à fait à sa mesure, dans laquelle il devrait se sentir particulièrement à l’aise.

Paotr était déjà assis près de la porte, ce qui signifiait qu’il avait largement reconstitué les réserves indispensables pour achever le marquage de son nouveau territoire. Fanch lui libéra le passage et revint se placer sous une douche qui finit de le réveiller.

Toiletté et sentant le frais, habillé d’un survêtement acheté pour l’occasion, et chaussé de tennis tout neufs, il entreprit des échauffements consistant à fouiller les différents placards pour trouver de quoi se préparer du café et des tartines. Pour une fois, il déjeuna sans Paotr. Quelque part dans le village, il l’entendait aboyer, s’exprimer serait plus exact, et sur le ton suave du madrigal. Il devait avoir trouvé une compagne à l’âme sensible et le bougre tentait sa chance.

Un moment plus tard, Fanch était fin prêt pour la balade promise la veille au soir à son compagnon, mais il fut pris de scrupules. Quand il visitait une aimable Bigoudène, le chien savait se montrer discret, il avait donc un devoir de réciprocité et l’obligation incontestable de se garder de contrarier ses amourettes.

Il décida de laisser la porte ouverte pour le cas où il reviendrait et partit explorer le périmètre locatif.

Les vacanciers d’arrière-saison commençaient à se manifester, les portes s’ouvraient sur des humains sociables au visage souriant. Le ciel était bleu et les paysages d’une accueillante douceur.

Paotr batifolait en galante compagnie sur une minuscule placette, uniquement conçue pour faire demi-tour avec un véhicule de taille moyenne. Il jouait à saute-pelouse en poursuivant une jeune et ravissante Anglaise, de race pointer.

— Bigre, il a bon goût, le gamin, grommela Fanch, mais elle est un peu grande pour lui ! Je crains qu’il aille bon train au-devant d’une déception amoureuse…

— C’est comme des gosses, hein ? s’entendit-il interpeller.

Un gros type jovial, rond de partout, appuyé sur l’encadrement de sa porte, semblait vouloir engager la conversation. Il avait encore en main, à l’ancienne mode bigoudène, le bol de café du petit-déjeuner.

— C’est mieux, ils vous sont plus fidèles, à ce que j’en entends dire.

— C’est sûr ! Et ils ne vous mentent pas.

— Ça, rien ne le garantit. C’est peut-être que nous sommes trop bornés pour nous en rendre compte. La jeune chienne est à vous ?

— Ouais ! Elle m’incite à marcher et elle mange la moitié de mon repas. Selon mon toubib, c’est très bon pour ce que j’ai là, dit-il en se tapant sur un impressionnant durillon de comptoir.

— En effet, c’est excellent. Mais je ne sais pas si le mien va accepter de m’accompagner ce matin. Il a l’air d’être tombé amoureux.

— Ouais ! Un vrai coup de foudre. Ils sont comme ça à cavaler depuis plus d’une heure maintenant.

— Si vous avez l’intention de marcher ce matin, nous pourrions y aller tous ensemble.

— C’est que je ne marche plus bien vite…

— Rassurez-vous, je ne cours pas non plus.

Fanch fit un pas dans sa direction, main tendue.

— Salut, je m’appelle Fanch Le Berre.

— Moi, c’est Antoine Guillou. Bien, alors je pose mon écuelle et je vous suis…

C’est ainsi qu’ils entamèrent par le Chemin des Bergeronnettes le contournement de la pointe de Bellangenet.

— Cela fait des années que je viens ici, jamais je n’ai vu de bergeronnettes sur le chemin. regretta Antoine.

— Et au-dessus, en avez-vous vu ?

Jubilation du gars Antoine.