Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

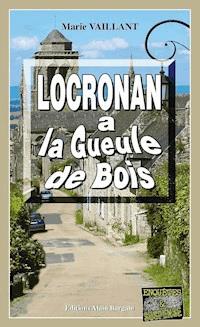

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Le capitaine Antoine Guillou et Fanch Le Berre réouvrent une enquête vieille de dix ans et ainsi poussent le meurtier impuni à reprendre du service...

Le capitaine Antoine Guillou parvient à convaincre Fanch Le Berre de reprendre une enquête inaboutie, datant de près de dix ans. Il s’agit d’élucider l’assassinat d’un couple de personnes âgées perpétré près de Locronan. Un ingénieur, à la retraite, et sa

gouvernante y avaient trouvé une mort brutale. Personnages au comportement jugé étrange, ils vivaient reclus dans leur maison isolée. D’où venaient-ils ? De qui se cachaient-ils ? Nul ne le savait. Quelques jours après leur enterrement, leur seule relation de voisinage fut renversée par une voiture non identifiée. Dix ans plus tard, inquiet de la réouverture de l’enquête, le meurtrier reprend du service.

Antoine et Fanch vont devoir suivre des chemins détournés pour parvenir à dénouer le fil conducteur qui les mènera au coupable.

Grâce à ce polar haletant, plongez au cœur de la Bretagne et suivez pas à pas les investigations d'Antoine et Fanch, qui vont devoir suivre des chemins détournés pour parvenir à démasquer le coupable.

EXTRAIT

Antoine avança l’hypothèse que, à proximité de la mer, l’iode pouvait expliquer pareil comportement. À moins que ce ne soit l’effet du radon contenu dans les roches du Massif armoricain ?

Lorsque le fermier descendit de son engin, Fanch remarqua que lui aussi portait des chaussures de protection.

Le temps, c’est de l’argent ; par conséquent, mieux vaut veiller à n’en perdre jamais.

Maréchal ne voulait pas en gaspiller, surtout pas en formules de politesse.

— C’est pourquoi ?

Entraîné malgré lui dans une économie de langage, Antoine fonça droit au but.

— Où étiez-vous lorsque les deux retraités ont été assassinés ?

— Qu’est-ce que ça peut vous foutre ? Je faisais mon travail. Point barre.

La carte de police d’Antoine fit une brève apparition.

— Montrez-vous plus coopératif, sinon vous allez vous retrouver à la brigade vite fait.

— Fallait le dire.

— Nous vous avons posé une question, veuillez y répondre.

— J’ai répondu. Je faisais mon travail.

— Comment avez-vous appris la nouvelle ?

— Par le journal. Nous le recevons tous les jours à la ferme.

— Et quand vous l’avez su, qu’avez-vous fait ?

Deux petits yeux verts s’affolèrent dans la face ronde de l’éleveur, et se portèrent avec une célérité remarquable de l’un à l’autre de ses interlocuteurs, exprimant une totale incompréhension.

— Que voulez-vous que je fasse. J’ai replié mon journal, j’ai pris mon petit-déjeuner et je me suis remis au boulot.

— Où se trouvait votre épouse, à ce moment-là ?

— En salle de traite. Nous avons une trentaine de vaches laitières et quelques veaux. Faut bien que quelqu’un s’en occupe.

— Vous ne vous en occupez pas vous-même ?

— Si, je nettoie l’étable. Quand la traite est terminée, les bêtes reviennent à leur place, où je leur donne du foin et du broyat de maïs. Ma femme va déjeuner à son tour puis elle s’occupe de les sortir. Après, chacun repart à ses occupations.

— Donc, le jour du meurtre, vous n’êtes pas allé au bourg.

— Non. Le lendemain non plus.

— Bien, merci.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Marie Vaillant est originaire de Quimper (Penhars). Elle y a passé ses jeunes années. Peintre et sculpteur, elle a exposé à Pont-Aven et posé un calvaire à la pointe de Bellangenet, (Clohars-Carnoët). À Tahiti, elle a travaillé la pierre locale pour l’évêché

de Papeete. Enfin de retour au pays, elle a troqué le ciseau du sculpteur pour la plume de la romancière. Aujourd’hui, elle vit à la campagne, près de Fougères, et signe ici son sixième roman à suspense.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 357

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

BLOG DE L’AUTEURE : marievaillant.fr

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

« Chacun se dit ami ; mais fol qui s’y repose. Rien n’est plus commun que ce nom ; Rien n’est plus rare que la chose. »

Parole de Socrate – Jean de La Fontaine

Je tiens ici à remercier Ronan Louboutin, patron de “l’Ostaliri Ti Jos” à Locronan, qui m’a permis de promener une oreille attentive, et parfois même indiscrète, parmi sa clientèle.

Je remercie également Catherine Becam, dont “Le Temps passé” à faire des crêpes est loin d’être perdu.

J’ai eu le grand plaisir de m’en régaler et je ne saurais trop vous inciter à en faire autant.

L’auteure

I

Comme d’habitude, Gertrude Visel, avait garé sa petite Ford noire tout au bout de l’allée.

Été comme hiver, elle l’empruntait chaque jour pour venir travailler chez l’ingénieur, dans le Bois du Duc, près de Locronan.

Elle en était descendue, l’avait verrouillée et avait appuyé sur le bouton de sonnette pour solliciter l’ouverture de la grille d’entrée. Un petit rituel pratiqué chaque matin depuis des lustres, mais auquel le portail avait refusé de se soumettre ce mardi 10 juin 2008, ce qui la laissa perplexe.

Cela n’était jamais arrivé.

Normalement, à cette heure-là, le patron était levé et c’est lui qui déclenchait – ou non – le système automatisé d’accès à la propriété. Il l’avait lui-même conçu, mis en place et, depuis, il veillait avec un soin jaloux sur le bon fonctionnement de son installation.

Monsieur Charrier n’ouvrait pas à tout le monde. L’homme était exagérément méfiant et l’isolement de sa propriété en cet endroit de la forêt l’incitait à la plus grande prudence.

Pour la seconde fois, et avec insistance, Gertrude avait demandé l’ouverture de la grille.

En vain.

Le dispositif devait être en panne, à moins que ce ne soit le patron, ce qui, dans un cas comme dans l’autre, était inévitable à l’issue de tant d’années de services fidèlement rendus.

L’employée n’avait les clefs ni du portillon ni de la maison, habituée qu’elle était à ce que tout fonctionne comme une horloge suisse au domicile de l’ingénieur. Contrariée par ce contretemps, elle était remontée dans sa voiture qui, elle aussi, donnait quelques signes de fatigue.

Cette fois, le moteur encore chaud avait démarré sans trop se faire prier.

Tout de même, la bête devenait capricieuse et la nécessité d’en changer dans un proche avenir s’était imposée à elle comme une priorité. Puis elle s’était avisée qu’il serait dorénavant judicieux que les clefs dont elle disposât restent constamment dans sa boîte à gants, comme c’était le cas au tout début de sa prise de fonctions auprès des deux retraités. Elle s’était alors fait la réflexion que, à présent que ses patrons avaient atteint un âge respectable, il ne serait pas étonnant qu’un matin elle retrouve l’un d’eux tout aussi déconnecté de la marche du monde que l’était ce jour-là le portail. Il devenait de plus en plus évident que l’autre ne lui serait pas d’un grand secours.

C’était peut-être ce qui venait de se produire.

Gertrude n’habitait pas très loin. Quelques minutes en voiture lui avaient suffi pour redescendre au bourg, rue du Four, récupérer les clefs.

Depuis près de dix-huit ans, elles étaient rangées dans le même tiroir, sans jamais en être sorties ; pourtant, la jeune femme les avait immédiatement retrouvées. Son penty était tenu avec l’ordre rigoureux de la femme de ménage qu’elle était.

Pour le coup, Gertrude était en retard. Il était désormais huit heures vingt à sa montre lorsqu’elle se présenta de nouveau à la grille.

L’ayant dûment ouverte, la première chose qu’elle avait aperçue en se dirigeant vers la maison fut l’une des chaussures de son patron, seule et posée sur le côté et, tout autour, le sol avait été vaporisé de bleu jusqu’à l’entrée du pavillon dont la porte était restée ouverte.

Plus intriguée qu’inquiète, elle s’était avancée pour ramasser le soulier.

C’est à ce moment qu’elle avait aperçu le pied qui aurait dû s’y trouver, puis le membre auquel il était rattaché et enfin le corps tout entier de Charrier.

Probablement victime d’un malaise, il gisait au bout du tas de bois qu’il avait fait rentrer pour l’hiver suivant. Il était allongé sur le dos, l’un de ses bras replié comme pour se protéger la face, l’autre étendu dans un mouvement d’abandon et, plus loin, jeté au sol, l’extincteur qui était habituellement accroché au mur, derrière la porte d’entrée.

La jeune femme s’était penchée sur le vieil homme étendu, et lui avait dégagé le visage, avec l’intention de lui venir en aide.

Elle fut horrifiée de ce qu’elle découvrit. Le professeur avait la figure fortement meurtrie, comme labourée en de multiples endroits et abondamment ensanglantée.

Gertrude avait alors eu un comportement dont elle ne se serait pas crue capable, et qui, après coup, la surprenait elle-même.

Elle n’avait pas poussé les hurlements hystériques qui sont de circonstance dans les séries télévisées. Simplement et de façon très pragmatique, elle lui avait ausculté le pouls puis la carotide, mais ni l’un ni l’autre ne lui avait laissé quelque espoir de raviver en lui la moindre étincelle de vie.

Il était mort, et depuis peu de temps, puisque son corps n’était pas encore froid.

Il avait été sauvagement frappé et son agresseur n’était peut-être pas loin.

Soudainement saisie de la crainte de le voir ressurgir, Gertrude se releva d’un bond et son regard s’affola en fouillant les environs déserts. Où se cachait-il ?

Dans la maison ? Dehors ?

Elle était seule, désarmée et la menace n’était pas mince.

Fébrilement, elle préleva une trique sur le tas de bois et l’y appuya, bien à portée de mains.

Des mains qu’une réaction nerveuse agitait à présent de tremblements difficilement contrôlés, et qui lui compliquaient l’utilisation de son portable. Elle devait pourtant et sans attendre appeler Yves Cariou.

Elle ne connaissait pratiquement pas cet homme mais, quelques années auparavant, elle avait reçu la consigne de le contacter dans le cas où “il se passerait quelque chose”. Brièvement, elle le mit au fait des événements et lui demanda d’appeler la police. Quant à elle, elle devait aller voir ce qu’était devenue Olga Zamoysk, dite “la Polonaise”.

La peur au ventre et la trique à la main, elle fouilla activement chaque pièce de la maison. La vieille dame n’y était pas. Elle se trouvait dans le garage, allongée de tout son long, face contre terre derrière la voiture. Elle avait certainement couru pour fuir son agresseur et son cœur usé n’avait pas résisté à l’effort conjugué à la peur qu’elle en avait éprouvée.

La Polonaise aussi avait cessé de vivre. Gertrude s’abstint d’y toucher, bien que la défunte, qui était encore en tenue de nuit, ait eu le vêtement retroussé sur ses fesses nues. L’agresseur lui avait baissé la culotte.

Il y avait aussi un demi-parpaing étrangement abandonné à cet endroit.

Par qui ? Il ne s’y trouvait pas la veille, puisque le véhicule du patron avait été rentré pour la nuit. Elle n’osa imaginer ce que l’agresseur avait pu envisager de faire avec, au cas où Olga se serait relevée.

Gertrude avait encore précisé que les forces de l’ordre ne furent pas les premières à intervenir sur les lieux du crime car, indéniablement et même pour une femme de ménage, il y avait eu homicide. Ce fut Yves Cariou qui se présenta, la mine sombre et qui, après s’être lui aussi assuré de la mort de Charrier et de celle de sa compagne, s’était vivement dirigé vers le bureau de l’ingénieur. Il avait pu constater que les lieux avaient déjà été fouillés.

C’est seulement ensuite qu’il avait appelé la gendarmerie.

Telle était la déposition que Gertrude Visel avait faite auprès de l’officier de police judiciaire Aubain et elle n’avait rien à y ajouter.

*

Pour sa part, Yves Cariou avait confirmé être arrivé au domicile des deux retraités vers huit heures trente-cinq, en raison de l’appel de madame Visel. La chose était convenue de longue date avec Albert Charrier qui, compte tenu de leur grand âge à tous les deux, craignait que l’un soit victime d’un malaise ou d’un accident et que l’autre soit inapte à lui porter secours.

Il avait constaté en arrivant que les corps n’étaient pas encore tout à fait froids et que, par conséquent, le décès de chacune des deux victimes devait être récent. Il en avait déduit que l’agresseur pouvait encore se trouver sur les lieux de son forfait, et il avait tenu à s’en assurer. Il était monté à l’étage de la maison où il avait remarqué que le bureau avait été fouillé. Il ne savait rien d’autre concernant les meurtres, mais il avait indiqué qu’il connaissait Charrier depuis longtemps. Il avait travaillé sous ses directives au centre de recherche de la Compagnie générale d’électricité1 à Marcoussis, avant que son patron ne quitte l’entreprise pour venir s’installer ici.

Outre les empreintes des chaussures d’Yves Cariou et de Gertrude Visel, il y en avait une autre, celle d’une chaussure de ville pour homme, qui elle aussi se dirigeait vers l’étage, ce qui confirmait le témoignage de Cariou.

Il n’y avait pas de voisins alentour, donc personne n’avait rien vu.

*

Le capitaine Patrick Jaouen, accompagné de son adjoint, était arrivé sur les lieux vers dix heures trente.

La police scientifique était déjà à pied d’œuvre. Les techniciens arpentaient les environs à la recherche d’indices, et le docteur Le Brun, le légiste de l’époque, situait l’heure du décès entre six heures trente et huit heures du matin. Décès provoqué, selon lui, par des coups portés avec une trique prélevée sur le tas de bois entreposé dans la cour, et que l’on recherchait toujours.

Celle qu’avait pu manier la femme de ménage ne portait aucune trace de sang.

Ayant attentivement observé la configuration des lieux autour de la résidence d’Albert Charrier, l’OPJ Aubain avait pu constater que le portail d’entrée était très visible depuis les fenêtres situées en façade de la maison. D’où il tirait la conclusion qu’Albert Charrier n’était pas l’homme méfiant que l’on disait, ou encore, qu’il connaissait son visiteur et ne s’en était pas méfié.

En ce cas, il lui aurait ouvert le petit portillon, et l’aurait discrètement reçu sur le perron pour ne pas déranger Olga. On y retrouvait ses traces, de sorte que l’on pouvait imaginer que ce n’était qu’à l’issue d’une conversation ayant mal tourné qu’aurait eu lieu l’altercation.

L’inconnu s’étant rebellé, l’ingénieur aurait alors décroché l’extincteur pour l’en asperger depuis le haut jusqu’en bas des marches en le rabattant vers la sortie.

Âgée de 86 ans, la victime n’avait pas eu la force de mener son action jusqu’à son terme, d’autant qu’il semblait avoir épuisé la charge de l’appareil qui lui servait d’arme de dissuasion.

Les policiers l’avaient retrouvé complètement vide.

Concernant la deuxième victime, l’officier Aubain supposait que la vieille dame retrouvée gisant sur le dallage du garage avait assisté à la scène depuis la fenêtre de sa chambre.

Avait-elle alors tenté de venir en aide à son compagnon ou, horrifiée, avait-elle tenté d’échapper à l’agresseur ?

Interrogations superflues puisque, quoi qu’il en soit, elle était morte.

Les investigations s’étaient encore poursuivies quelque temps sur place et dans les environs, sous l’autorité du capitaine Jaouen, directeur d’enquête, puis, renseigné par la femme de ménage, Aubain avait minutieusement mené ses recherches jusque sur les bords de la Loire où vivait Georges Charrier, le fils de l’ingénieur.

Il s’était ensuite déplacé en région parisienne où habitait la majorité des parents et alliés des victimes et y avait enquêté en collaboration avec les collègues locaux.

Suspects et témoins, tous furent interrogés. Leur vie fut mise à nu sans qu’apparaisse aux yeux des enquêteurs la plus petite faille susceptible d’être exploitée. Leurs comptes bancaires furent épluchés, laissant entrevoir des trains de vie enviables.

Pour autant, la provenance de leurs ressources n’éveilla pas le moindre soupçon. Aucun d’entre eux n’avait de mobile ; en conséquence, nul ne fut inquiété.

Tout cela figurait dans les différents sous-dossiers d’enquête.

Ensuite, pris par d’autres faits divers, Jaouen avait laissé le dossier en attente.

Et il le demeura longtemps. Près de dix ans.

Ainsi, après avoir semé l’émoi dans la petite cité des tisserands, l’affaire fut oubliée, et l’intérêt du public se reporta sur la récente affaire Kerviel, un moment délaissée.

Durant des mois, Jaouen profita de cette diversion pour ne pas remettre le meurtre des deux retraités sur le devant de la scène.

Pour lui, les priorités étaient ailleurs. Désormais, sa préoccupation première était d’atteindre sans dommage l’âge de la retraite.

*

Fanch Le Berre, pensionné de la fonction publique au ministère de l’Environnement2, se félicitait chaque jour de la bonne fortune qui lui avait valu de naître en Pays bigouden.

Depuis quelques années, il s’était retiré de toute activité professionnelle afin de jouir librement de sa vie d’honnête citoyen en bonne santé. Les grands espaces, l’air marin et la beauté des paysages bretons y coopéraient avec désintéressement. Il promenait sa silhouette svelte d’homme de la côte sur tous les chemins de randonnée qui ne présentaient pas de danger pour son compagnon à quatre pattes.

C’est au tout début d’un séjour estival au Pouldu que Fanch avait fait la connaissance d’Antoine Guillou, un ancien flic de la BRI de Rennes3. Très vite, il s’était pris de sympathie pour lui, et Paotr, épagneul breton de son état, s’était immédiatement amouraché de Sultane, la pupille d’Antoine, une superbe chienne anglaise de race pointer.

Au fil du temps, la sympathie des deux hommes s’était muée en amitié et, depuis, ils s’arrangeaient pour passer leurs longues vacances de retraités ensemble, ici ou là.

Cette année, et pour la seconde fois consécutive, hommes et chiens s’étaient rassemblés chez Fanch. Le Bigouden voulait profiter au maximum des bénéfices, très temporaires, du grand nettoyage effectué l’an passé dans son penty. Un chantier de grande ampleur dont il avait délégué la conduite à Mariette, une amie plozévétienne, experte en la matière.

Quelques années auparavant, l’occasion lui avait été donnée d’apprécier le bon sens et la vivacité d’esprit de la jeune femme, au point d’en faire sa complice, lors de précédentes enquêtes dans la région4.

Antoine, qui avait atteint, puis largement dépassé l’âge limite de la retraite, ne parvenait toujours pas à se persuader qu’il devait maintenant se tenir sur le banc de touche. Il en concevait un stress qui, chaque hiver, alourdissait sa haute stature d’un embonpoint obstiné et récidiviste, dont seule la marche sur le GR 34 en compagnie de Fanch et des chiens le soulageait pour quelques mois.

Cette année, et depuis le début de la saison estivale, Fanch avait trouvé quotidiennement en Sud Finistère quelque chose à faire découvrir à Antoine. Un lieu à visiter, un dolmen millénaire auquel le ramenait occasionnellement un questionnement jamais satisfait :

— Quels étaient les hommes qui l’avaient érigé ? Pourquoi et dans quel but ? Depuis quand et avec quels moyens matériels ?

Hélas, invariablement, la table de granit faisait le dos rond et demeurait muette comme une tombe. Il s’en consolait en pensant que même les chercheurs n’en savaient pas plus que lui sur le sujet.

Un thème qui mériterait pourtant une enquête sérieuse et approfondie.

Ce jour-là, ils se dirigeaient ensemble vers Locronan. Classée monument historique depuis 1924, la petite cité – l’une des plus courues de Bretagne – est un aimant qui attire les touristes.

Qui d’entre nous, arpentant les pavés de la place de l’église, prendrait conscience de fouler l’embranchement de deux anciennes voies romaines ?

Provenant toutes deux de Quimper, l’une se dirigeait vers la presqu’île de Crozon, et l’autre vers Douarnenez.

Outre l’attrait des vieilles pierres du petit centre touristique, le site archéologique des “Salles”, datant de l’époque carolingienne, offre aussi quelque intérêt.

Certains, plus inspirés que d’autres, y voient les restes du château du roi Gradlon, prestigieux monarque de l’antique ville d’Ys, et cela n’aurait rien d’étonnant, puisque chacun croit savoir que son fief légendaire gît ici, sur les fonds de la baie de Douarnenez. Tout Breton qui se respecte vous le confirmera.

Plus récemment, dans les années cinquante, la découverte d’un trésor constitué de pièces en argent datant de l’époque romaine fit sensation dans la région. Et ce, d’autant plus qu’à peine fut-il découvert, ce fameux trésor disparut comme par enchantement.

Faut-il encore y voir un coup de la Keben5 ? Ou, plus communément, la résurgence d’un antique sortilège comme il s’en produit parfois encore sur les terres bretonnes ?

C’est donc à Locronan que, ce jour-là, notre Bigouden avait décidé d’emmener son ami bretillien6. Bien sûr, il ne pouvait prévoir que la seule évocation de la petite localité trouverait dans les souvenirs d’Antoine l’écho d’un fait divers oublié.

Avec un doux ronronnement de contentement, la Peugeot roulait sur la D784 en direction de Locronan et, bien plus vite encore, dans la tête d’Antoine, trottait cette enquête inachevée dont lui avait autrefois parlé un collègue de la BRI.

Pourquoi ressurgissait-elle avec tant d’intensité ce jour-là, et en s’imposant à son esprit avec un tel sentiment d’urgence ?

Il n’aurait su le dire alors que, en quittant Landudec, ils prenaient la direction de Douarnenez. N’empêche que c’est lui qui, peu après, relancerait les investigations et d’une façon si insidieuse que même Fanch ne vit rien venir.

Il s’agissait d’une affaire vieille de près de dix ans, jamais aboutie, sans doute parce qu’elle concernait l’assassinat de personnes âgées, peu connues des habitants de Locronan.

Les victimes vivaient depuis près d’une vingtaine d’années repliées sur elles-mêmes dans leur maison du Bois du Duc. À l’époque, les recherches avaient été menées par le capitaine Jaouen, proche de la retraite, avec pour adjoint un jeune OPJ nommé Aubain, dont les interrogatoires s’étaient heurtés à l’indifférence des personnes auditionnées.

Ceci constituait un gros point d’interrogation, une tache fâcheusement déposée sur le nom du bourg de Locronan qui en ternissait la renommée.

Un ancien flic ne pouvait décemment laisser les choses en l’état.

Cependant, faisant taire son excitation, il laissa Fanch l’entraîner dans la plus classique des visites touristiques.

Deux heures plus tard, nous retrouvons hommes et chiens parmi les promeneurs insouciants qui déambulaient sur la place de l’église, au centre de la cité des tisserands.

Parvenu au bas de la rue du Four, le touriste rennais fut tenté par l’un des bancs de bois de l’accueillante terrasse de l’Ostaliri Ti Jos ou, éreinté, il laissa lourdement choir son imposante personne.

— Drôle de nom !

— Je ne connais pas la signification exacte de ce mot, s’excusa Fanch. Le Gériadur, dictionnaire du breton contemporain dans la région de Poullaouen et du Poher, mentionne le mot ostaleri, qu’il traduit par auberge ou café.

— Ostaliri, c’est du français accommodé à la sauce armoricaine, non ? Ça se comprend aisément si ça signifie la même chose qu’hôtellerie. Tu prends quoi ?

— Une bière bien fraîche m’irait parfaitement.

Cependant qu’il savourait sa consommation à petite gorgée, Antoine parcourait la petite place de la mairie d’un œil rêveur. Visiblement, il était ailleurs.

— Je me demande comment on peut en venir au meurtre dans un décor pareil.

— Et pourquoi veux-tu qu’un meurtre s’y produise ?

— Ce n’est pas que je le veuille mais, la violence étant profondément ancrée dans l’être humain, tu ne t’étonneras pas si je te dis que cela s’est déjà produit.

— Dans un film ? espéra Fanch.

Vedette incontestée des tour-opérateurs depuis belle lurette, Locronan se fait filmer par les cinéastes, peindre par les artistes et tirer le portrait par les éditeurs de cartes postales.

Bref, c’est la gloire.

— Eh non ! Dans la “vraie vie” ! Une mystérieuse affaire non résolue. Le dossier doit encore dormir à Quimper, dans les tiroirs de la PJ.

Ni l’histoire revisitée ni la virée des métiers anciens n’avaient réveillé le moindre souvenir de ce genre chez Fanch.

— Jamais entendu parler, ajouta-t-il laconiquement à l’intention de son invité.

— Tout de même, toi qui vis dans le secteur, c’est bizarre que tu n’en aies pas entendu parler. L’affaire a pourtant fait grand bruit à l’époque, et elle n’est toujours pas résolue.

Aïe aïe aïe ! C’était donc cela qui titillait l’ami Antoine depuis leur arrivée dans la cité des toiles à voiles, et tel que voilà, il était prêt à appareiller pour l’aventure.

Le Bigouden dut admettre que, l’esprit du Rennais étant à l’introspection, il était plus occupé par l’évocation de ce fait divers que par l’histoire du vieux bourg.

— Ça fait au moins dix ans, à présent, non ? tenta encore de s’enquérir Antoine.

— Ah ? M’en souviens pas…, répondit simplement Fanch.

— Le Bois du Duc ! Tu te souviens de l’affaire du Bois du Duc, quand même ?

— Pas du tout, avoua piteusement le Bigouden. De quoi s’agit-il ?

Antoine expliqua :

— Le meurtre d’un couple de retraités dans le Bois du Duc, à Locronan. Des octogénaires qui, bien sûr, n’ont pas pu se défendre.

— C’est lamentable !

— Qu’ils n’aient pas pu se défendre ?

Fanch leva un regard stupéfait sur son ami et acquiesça :

— Aussi, oui ! Mais surtout qu’il y ait des gens assez répugnants pour s’en prendre à des personnes âgées.

Sur l’instant, le gars Antoine sut que la partie était gagnée. Le vent venait de tourner, la chasse était ouverte.

— Je te signale, pour information, que le Bois du Duc est sur le territoire de Quéménéven, précisa Fanch.

— Ça change quoi à l’affaire ? Qu’ils aient vécu à Quéménéven plutôt qu’à Locronan, ces deux pauvres vieux n’en ont pas moins été massacrés, et nous ne savons toujours pas pourquoi.

Éveillé depuis quelques instants, l’intérêt que Fanch pouvait porter à l’affaire s’échauffa brusquement.

À présent, il était évident que le thème des vacances serait tout autre que le tourisme, occupation devenue pour lui obsolète et qui, désormais, ne lui réservait pas plus de surprise en terres finistériennes que ne le ferait une visite complète de sa maison de Plozévet.

Bien que, là, quelques découvertes lui fussent encore possibles.

Fanch montrait une préférence très marquée pour les grands espaces. Il avait parcouru le sud du département en tous sens et en toutes saisons, ce qui avait strictement limité à l’indispensable sa présence sous son toit.

1 Devenue Alcatel-Alsthom en 1991.

2 Créé en 1971, devenu en 2007 le ministère de l’Écologie et du Développement durable.

3 Brigade de recherche et d’intervention. Voir Vague blanche au Pouldu, même auteure, même éditeur.

4 Voir Chantage bigouden et Les Corps mourants de Plozévet, même auteure, même éditeur

5 Femme de caractère. Voir la légende de saint Ronan.

6 Condensé de Breiz-Illiens. Les habitants d’Ille-et-Vilaine s’appellent Bretilliens depuis janvier 2013.

II

Dans l’affaire évoquée, Antoine mentionnait deux victimes, deux vieillards a priori inoffensifs et sans défense, dont le meurtre ne pouvait que soulever l’indignation.

— Eh bien, ne t’arrête pas en si bon chemin, dit-il impatiemment, raconte.

— Cela date à présent d’une bonne dizaine d’années, voire plus, prévint Antoine.

— Pas tout à fait, intervint un homme assis à la table d’à côté. Excusez-moi, j’ai entendu ce que vous disiez, et l’assassinat de ces deux vieux nous a longtemps inquiétés, ma femme et moi. Vous comprenez, nous sommes un peu dans la même situation que celle dans laquelle ils se trouvaient : nous vivons nous aussi un peu isolés, et le coupable n’a jamais été retrouvé. S’il rôde toujours dans le secteur, il pourrait recommencer.

— Maintenant, nous fermons tout à clef, précisa la dame qui lui faisait face. Mais nous avons vu que, dans le cas de l’ingénieur Charrier, cela n’a pas servi à grand-chose. Sa maison était une véritable forteresse, disait-on.

— Les gens racontent plus de choses qu’ils n’en savent, objecta Fanch.

— C’est vrai hélas, en convint Antoine, et au lieu d’aider la police, cela lui fait perdre son temps.

— Quand même ! C’était un ingénieur ! protesta la dame. Il avait les compétences pour inventer et mettre en place autour de chez lui tout l’arsenal d’autodéfense dont on parlait.

— Ce qui d’entrée de jeu exclut qu’un rôdeur ait pu s’y introduire.

— Alors là, bien au contraire ! La police elle-même a dit que c’était un crime de rôdeur.

— Rôdeur ou non, si quelqu’un a pu pénétrer chez Charrier, c’est sans doute qu’il lui a ouvert la porte. On peut donc penser qu’il ne se méfiait pas de son visiteur.

— Il n’en reste pas moins qu’un mystère entoure la vie, tout autant que la mort de ce retraité, observa l’inconnu. On a dit qu’il s’est retiré ici, dans le Sud Finistère, avec la gouvernante de ses enfants, en espérant y passer paisiblement le reste de ses jours. Au bout du compte, il s’est fait assassiner. Ne serait-il pas plutôt venu ici pour se cacher ? Dans le but de se soustraire à une enquête de police, par exemple ? supposa l’homme.

— Possible mais, pour le découvrir, il faudrait savoir d’où il venait.

— En tout cas, leur situation fut jugée scandaleuse par certains des agriculteurs de la région, précisa la Locronanaise.

— En raison de leur concubinage ? s’étonna Fanch.

— Non, ça, c’était déjà dépassé, même en Bretagne.

— Ce serait plutôt du fait que, en s’installant ici, l’ingénieur s’était approprié une superficie de bonne terre agricole d’un seul tenant, précisa son vis-à-vis. Il y en avait une quinzaine d’hectares. Il avait renchéri sur les offres d’achat des riverains qui guignaient le morceau depuis un sacré bout de temps. Le vieux Vonig Piriou s’apprêtait à prendre sa retraite et avait déjà mis son bien en vente. Ils attendaient avec la patience d’une araignée sur sa toile que celle de Vonig fût épuisée, et qu’il se résignât à accepter la meilleure des offres d’achat qu’ils lui avaient faites. Finalement, ils se sont fait coiffer au poteau par l’ingénieur. Ils ne le lui ont pas pardonné. Tout de suite, ils l’ont mis à l’index et, sans le connaître, ils lui ont fait une réputation détestable de sorte que, de fil en aiguille, tous les autres en ont plus ou moins fait autant. C’est ainsi que, au bout de quelques années, l’ingénieur et sa compagne se sont retrouvés isolés.

— C’était la faute de Charrier aussi. Il n’aurait pas dû acheter toutes ces terres puisqu’il n’en avait pas besoin. Pour finir, il les a laissées à l’abandon. Quinze hectares de terres cultivables et fertiles qui sont rapidement devenues un véritable foutoir. Il n’entretenait que les abords de sa maison. Je ne vous dis pas comme les cultivateurs voisins en ont été ulcérés.

— Ce n’est pas ça qui le chagrinait, apparemment. Il y avait fait construire une maison confortable dans laquelle ils ont vécu tous les deux une vingtaine d’années, totalement retirés du monde, sans avoir noué de relation avec qui que ce fût.

— S’ils se suffisaient à eux-mêmes, ça se comprend. J’en aurais fait tout autant, approuva Fanch.

— Tout de même, on ne m’enlèvera pas de l’idée que l’ingénieur devait craindre quelque chose ; il avait donné la consigne à la femme de ménage de faire appel à Yves Cariou s’il se produisait un accident.

— Il avait des problèmes de santé ?

— Lui, non. Elle, c’était le cœur, je crois.

— Donc, malgré cette appréhension, l’hostilité ambiante et leur grand âge, ils sont restés dans leur maison.

— Ils n’auraient pas dû. Ils ont été sauvagement assassinés, et c’est leur femme de ménage, Gertrude Visel, qui les a retrouvés en arrivant le matin.

— Vous imaginez la consternation dans le bourg ?

— Eh non ! Pas vraiment après ce que vous venez de nous dire. J’imagine que personne ne les regrettait.

— Non, il faut l’avouer. Mais du fait de l’attitude distante que les habitants de Locronan ont toujours observée vis-à-vis des deux victimes, chacun a pu craindre d’être soupçonné.

— L’enquête n’a rien donné. À l’époque et faute de mieux, la gendarmerie a conclu à un crime de rôdeur et a refermé le dossier.

— Vous reprenez quelque chose ? proposa Antoine en désignant les verres.

— Non merci, il est temps qu’on y aille, déclina brièvement l’inconnu en se levant.

Après avoir spontanément engagé la conversation, le ton amène du début de la discussion venait brusquement de fraîchir.

Regrettaient-ils déjà d’avoir parlé ? S’interrogeaient-ils sur le but que poursuivaient ces deux touristes en manifestant tant d’intérêt pour une affaire que tout le monde ici voulait oublier ?

Néanmoins, Antoine leur souhaita une bonne journée et, pensivement, les regarda s’éloigner.

C’était un couple comme on en voit partout dans les petits bourgs reculés, sans particularité marquante. Ils avaient la chance d’entamer ensemble la dernière ligne droite de leur parcours sur terre. Lui, il marchait devant, comme s’il était pressé d’y arriver et elle le suivait fidèlement, d’un pas menu en serrant son sac sous le bras.

— Et maintenant, si on allait faire un tour avec les chiens sur les terres de l’ingénieur ? suggéra Fanch.

— Pourquoi pas ? C’est une idée. Nous n’avons rien à y perdre…

— Pas grand-chose à y gagner non plus, mais ça m’intrigue, cette affaire. Tu sais où elles se trouvent ?

— Non, mais il n’est pas interdit de demander.

Après le départ du couple, Antoine se leva à son tour, imité par Fanch, suivi des deux chiens qui, exceptionnellement, s’étaient laissé oublier.

Ils se dirigèrent vers le comptoir où le Rennais, faufilant sa massive silhouette entre deux clients, héla le tenancier afin de régler l’addition. Il en profita pour lui poser la question.

— Ah, ça, ce n’est pas facile à trouver. Il faut prendre la D7 en direction de Kergoat, et tenter de repérer l’allée sur la droite. Elle doit être complètement envahie de ronces, à présent. Déjà que du temps du propriétaire, ce n’était pas toujours entretenu, alors maintenant…

— Vous n’devriez pas aller là-bas, intervint un homme accoudé au comptoir.

Antoine pensa que le fait de s’immiscer dans une conversation sans y être invité devait relever d’une coutume locale.

Ici, si vous êtes un tant soit peu sociable, il semble que l’on vous range d’emblée et sans réserve parmi les membres de la famille ; vous êtes adoptés comme tels. Les centres d’intérêt de l’un des habitués du bistrot intéressent tous les autres et, pareillement, si vous avez un problème, ils tenteront tous de le résoudre avec vous.

Celui qui venait de leur livrer spontanément son sentiment était un homme d’âge mûr, au corps sec et nerveux. Il devait être à pied d’œuvre depuis un certain temps, défendant fermement sa place à l’abreuvoir, casquette de coton bleu à l’envers, visière en queue de casserole pour faire “d’jeune”, et il semblait un peu “speedé” car son élocution prenait de pertinents raccourcis pour aller au terme de son propos.

— L’était complèt’ment fou, l’ingénieur, si vous voulez mon avis. Paraît qu’il avait installé des pièges dans le bois et des dispositifs électroniques autour d’chez lui pour flinguer tous ceux qui approchaient d’sa maison.

— Sans blagues ! Vous y êtes allé ?

— Maleürus7 ! Z’êtes pas bien, non ? Faudrait beau voir ! Personne ne s’y risquait !

Devant l’expression dubitative de ses interlocuteurs, il marqua une pause, puis reprit avec conviction :

— En tout cas, c’est bien c’qui s’disait. Même maint’nant, je suis prêt à parier que personne n’y va, pas plus moi que les autres.

Le patron intervint encore :

— Il est vrai que les gendarmes n’ont retrouvé ni les pièges ni le flingue.

— Y avait tout d’même un type qui y allait de temps à autre et avec lequel l’ingénieur s’était plus ou moins lié, précisa le gaillard à l’élocution condensée. Y z’étaient pas particulièrement amis, mais paraît qu’Charrier avait dit à la femme de ménage qu’c’était l’homme à prév’nir au cas où y s’passerait quéqu’chose. C’est d’ailleurs c’qu’elle a fait quand elle a découvert les corps.

— Pouvez-vous nous indiquer l’endroit où nous pouvons trouver ces personnes ?

— J’sais pas si j’dois… J’vous connais pas.

— Je suis le lieutenant Guillou de la Brigade de recherche et d’intervention de Rennes, dit Antoine, avec l’aplomb décomplexé d’un camelot de foires et marchés.

— Z’allez rouvrir l’enquête ?

— Cela se pourrait bien. Alors, c’est qui, ce type ?

— Yves Cariou, laissa brièvement tomber l’économe narrateur.

— Oui ?

— C’est l’nom du type en question.

— Et où le trouve-t-on ?

— Ben alors là, z’arrivez un peu tard. L’a jamais été très causant, le gars Cariou, mais à présent, m’étonnerait qu’vous en tiriez quéqu’chose. Hum oui ! M’étonnerait…

— C’est notre problème. Nous allons l’interroger et, s’il sait quelque chose, il devra nous le dire.

— Eh ben, bon courage alors. À l’époque, il habitait du côté de Kergoat.

— Et maintenant, où pouvons-nous le contacter ?

— Au cimetière, près de l’église. Mais pour ce qui est d’y causer, ça va être difficile. Vous trouverez sa tombe dans l’une des rangées sur la droite du porche en rentrant.

— Il est mort ?

— Tout ce qui est de plus mort. On n’l’aurait quand même pas enterré, sinon. L’a eu un accident d’la circulation quéqu’ temps après la découverte du corps des deux vieux.

— Qu’est-ce qui s’est passé ?

— Sais pas. Demandez aux poulets. Y z’ont fait une enquête.

— Le gars qui l’a retrouvé a dit que ça avait dû se passer pendant la nuit et que Cariou devait être sur le bas-côté de la route, à droite, en se dirigeant vers Quéménéven ou Châteaulin, intervint un autre client du Ti Jos.

— C’est qui, ce gars ?

— Un riverain. Pascal Le Souarn. Il allait travailler à Quéménéven quand il l’a trouvé. À son avis, la bagnole est venue faucher Cariou sur l’espèce de pavage qu’ils ont fait dans le carrefour. Le choc l’a projeté sous les marronniers, entre les deux panneaux du syndicat d’initiative de la commune.

— Ouais, l’était salement abîmé.

— Vous avez idée de ce qu’il pouvait faire en pleine nuit à cet endroit ?

— Pas la moindre. Comme vous l’a dit Yann, les gendarmes ont fait une enquête. Ils pourront sans doute vous en dire plus.

— Et… c’était qui, la femme de ménage ? questionna encore Fanch.

Il en connaissait déjà la réponse, mais pas la version qu’en donneraient ces nouveaux interlocuteurs.

— Gertrude Visel. Elle, tout le monde la connaît. Elle est arrivée ici vers 1990, juste après les Charrier et elle a travaillé pour eux pendant dix-huit ans.

Le barman, qu’Antoine identifia à Jos, patron du bar, intervint alors :

— Elle, vous la trouverez en haut de la rue du Four. Elle y a un penty qu’elle a fait rénover. Je n’en connais pas le numéro mais, quand elle est chez elle, elle gare sa Ford noire devant sa porte.

En se dirigeant vers leur voiture garée sur le parking au bas de la rue du Four, Antoine se taisait, mais il avait les yeux brillants.

— Je ne peux pas m’empêcher de penser que la mort accidentelle de ce Cariou est une étrange coïncidence, non ? lui fit observer Fanch.

— Je ne te le fais pas dire.

— Que s’est-il passé ? Comment les deux vieux sont-ils morts ?

— Sauvagement tabassé pour ce qui concerne l’ingénieur. Une brutalité inadmissible envers un homme de cet âge. Il avait près de 86 ans. Pour sa compagne, elle avait des problèmes cardiaques comme nous l’a tout à l’heure affirmé notre voisin de table. L’enquête de Jaouen a démontré qu’elle a tenté de se sauver et qu’elle est lourdement tombée, face contre terre. Elle ne s’est pas relevée.

— Ce ne serait donc pas elle qui était visée.

— Rien de moins sûr. Les enquêteurs ont constaté une chose étrange la concernant ; elle était encore en chemise de nuit alors qu’il était déjà très correctement vêtu, comme s’il devait sortir. C’est généralement l’inverse dans les rapports entre employée et patron, qu’ils ont tenté d’accréditer en arrivant.

— Ah ! Ça s’est passé le matin ?

— En effet ! De plus, son vêtement était relevé ; elle avait la culotte baissée et les fesses à l’air. Cela doit vouloir dire quelque chose qui invite à fouiller dans son passé. On imagine mal une tentative de viol sur une femme de 81 ans.

— Tout ceci est très mystérieux, en effet.

— Les choses se présentaient comme si le coupable était quelqu’un de connu des victimes. Quelqu’un du secteur si l’on considère l’heure matinale.

— Ou encore quelqu’un qui aurait roulé de nuit pour venir les voir et qu’ils attendaient. Quelqu’un qu’ils connaissaient parce qu’il faisait partie de leur cercle par le passé.

— Possible, oui. Le fait que Charrier était déjà vêtu plaide pour un rendez-vous. Un rendez-vous qui n’intéressait que lui. À mon avis, il attendait quelqu’un. Quelqu’un à qui il accordait sa confiance.

La D7 est la départementale qui contourne Locronan pour remonter vers Kergoat, en direction de Cast et Châteaulin.

La circulation y est parfois dense en saison estivale et, au volant, Antoine ne fit rien pour arranger le problème.

Il s’accommoda tout au long du trajet d’une vitesse de pointe n’excédant pas les quarante kilomètres à l’heure, ce qui devait être à l’origine de la nervosité croissante que les deux hommes pouvaient observer chez les autres automobilistes.

Concomitamment au tracé de la route, Antoine suivait le cheminement tortueux de ses pensées.

— Si j’osais, je demanderais bien à Aubain où en est le dossier. Il est au courant puisqu’il a eu l’affaire entre les mains. Qu’en penses-tu ?

— Tu as vu le rapport d’enquête ? s’étonna Fanch.

— Non. C’est dommage d’ailleurs… Ça aurait été plus facile. J’en ai seulement entendu parler par un collègue, nouvellement promu à la BRI. J’y étais déjà à cette époque.

Fanch connaissait le lieutenant Aubain depuis le jour où il avait trouvé un cadavre sur un chemin menant à la côte près de Plozévet, le lendemain d’un mémorable réveillon8. Leur amitié ne fut pas spontanée mais, depuis, il avait appris à le connaître et à l’apprécier au fil des différents faits divers auxquels il s’était trouvé mêlé.

— Pourquoi pas ? C’est un bon flic. Il pourrait même être intéressé par l’aboutissement de cette enquête. À condition toutefois que les faits ne soient pas prescrits.

— En matière criminelle9, la prescription n’intervient à présent qu’au bout de vingt ans, et peut même être reconduite tous les dix ans si, dans l’intervalle, un magistrat ou un policier découvre et produit un fait nouveau concernant l’affaire. Il peut en ce cas demander la réouverture de l’instruction. Il faut également que les scellés n’aient pas été détruits.

« À, à, à, la queue leu leu ! », braillé par les occupants de la première voiture qui parvint à les doubler les ramena à la réalité du moment.

— Tu devrais accélérer un peu, non ? s’inquiéta Fanch.

— Pourquoi ? Ils peuvent attendre, ils sont en vacances. Ceux qui sont speedés n’ont qu’à doubler. C’est vrai, ça. Tout le monde court sans savoir après quoi. Ils ne prendront bientôt plus le temps de s’arrêter pour pisser.

— Pas vraiment commode sur longue distance, réprouva Fanch. En attendant de pouvoir vérifier tes prévisions, essayons de trouver le domaine de l’ingénieur.

Quelques instants plus tard, le Bigouden vint avec mansuétude en aide aux quelques téméraires qui tentaient, sans y parvenir, le doublement de leur carrosse de parade :

— Ah, tiens, arrête-toi. Ça pourrait être là.

À partir de la D7, le vestige d’allée qu’il venait de repérer n’était pratiquement plus discernable. Il fallait rouler au ralenti comme l’avait fait Antoine et bien observer l’absence de grands arbres parmi la végétation envahissante, pour en apercevoir l’entrée.

Elle fut revêtue autrefois, ce qui a empêché les espèces nobles de s’y établir. Sur quatre roues, après avoir affronté les ronces qui envahissent le chemin – si d’enthousiasme vous aviez consenti à sacrifier la peinture de votre véhicule – la progression pouvait se faire plus aisément et il était possible de rouler sous la voûte sombre de vigoureux résineux. Quelques feuillus çà et là laissaient encore filtrer les rayons du soleil.

Trois minutes suffirent pour atteindre une solide grille fermée, interdisant le passage et ne laissant voir, au travers d’une végétation spontanée, qu’une partie de la façade de la maison. De part et d’autre s’élevait le treillis d’un grillage encore tendu, dont la hauteur avoisinait les deux mètres sans pour autant pouvoir prétendre tenir un rôle de clôture défensive.

L’endroit semblait désert et la forêt avoisinante, envahie de mousses, se désolait en arrière-plan, résignée à mourir en silence.

— Pour l’instant, il est inutile d’insister, estima Fanch en retenant Paotr, excité par l’odeur des sous-bois fleurant bon le lapin. Demain, j’appellerai Aubain pour lui demander ce qu’il en est.

*

Ce fut Antoine, tourmenté par l’impatience, qui se chargea de le contacter, et cela aux premières heures de la journée.

Il lui exprima son désir de consulter le dossier en indiquant qu’il espérait trouver suffisamment d’éléments nouveaux pour le faire rouvrir.

— Cela devrait pouvoir se faire, mais je ne vous promets rien, lui répondit le lieutenant. C’est un peu compliqué. Il faut auparavant que j’en réfère au juge Dance qui, lui-même, devra en référer au proc’ qui, à son tour, fera vérifier l’état des scellés. La réglementation est stricte pour ce genre de procédure. Nous avons peut-être une chance puisque la prescription en matière de crime vient de passer de dix à vingt ans, mais vous devrez patienter quelques jours avant d’avoir une réponse.

— Le contraire m’aurait surpris. Nous patienterons donc sagement.

— C’est ce que vous avez de mieux à faire. Vous êtes descendu chez Fanch Le Berre, cette année encore ?

— Oui, nous faisons du tourisme ensemble depuis une quinzaine, mais j’avoue que, là, maintenant, je ferais bien une petite pause. Il ne faut en aucun cas abuser des bonnes choses, n’est-ce pas ?

— Il faut surtout savoir varier les plaisirs.

— Et en ce qui vous concerne, vous y parvenez ? Pas trop de travail ?

— Si, comme d’habitude, mais relevant uniquement de la routine. Nous n’avons rien de très passionnant sur le feu pour le moment. J’admets que ça me plairait assez que le dossier soit rouvert et que je puisse me l’approprier. Nous pourrions revoir cela ensemble… Qu’en pense Fanch Le Berre ? Vous lui en avez parlé, naturellement ?

— Je ne fais que cela depuis hier. Il n’y est pas opposé, je crois même qu’il s’y intéresse ; il m’a suggéré d’aller faire un tour sur les terres de l’ingénieur.

— Comment avez-vous eu connaissance de cette affaire ? Vous étiez dans le secteur à cette époque ?

— Non, j’étais déjà à Rennes. C’est un collègue qui m’en a parlé. Et vous ?

— Moi, j’étais un jeune OPJ fraîchement nommé à Quimper, à ma demande d’ailleurs. À ce stade, je n’étais pas encore directeur d’enquête. J’ai travaillé sous les directives d’un certain Patrick Jaouen, un pépère tout à fait tranquille, déjà proche de la retraite et qui ne voulait surtout pas mourir de surmenage avant d’y parvenir. Or, cette affaire se révélait complexe et difficile. Elle a patiné longtemps, puis elle est passée au second plan de nos préoccupations du moment, puis au troisième rang et, finalement, elle s’est laissé oublier sans avoir été élucidée. C’est toujours frustrant pour un enquêteur d’avoir à abandonner une enquête non terminée, et j’avoue que, à présent, je la reprendrais avec plaisir.

— Je comprends très bien cela et ce serait pour moi un grand plaisir que de collaborer avec vous. Parlez-en au juge Dance, voulez-vous ? Et tenez-moi au courant. À bientôt, j’espère.

Durant la journée qui suivit, Antoine sembla opérer un repli en lui-même, dans l’espoir peut-être, d’y faire d’intéressantes découvertes.

Il traîna une chaise dans le jardinet de Fanch et vint pensivement s’y asseoir.