Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Acabus Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

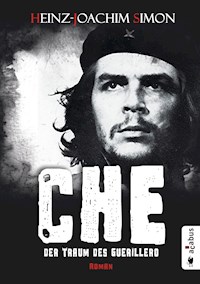

"Finde Che Guevara!" Diesen Auftrag bekommt Marc Mahon, Journalist, Kriegsreporter und ein Jugendfreund Ernesto Che Guevaras. Die ganze Welt rätselt, wo er geblieben ist. Marc Mahon macht sich auf die Suche und erinnert sich dabei an ihre gemeinsame Jugendzeit in Córdoba, an ihre ersten Lieben, an Ches Aufenthalt bei den Aussätzigen, an seine Zeit in Mexiko, wo Che Fidel Castro begegnete. Wie in einem Film tauchen die Bilder der Vergangenheit auf: Seine Zeit mit Che in der Sierra Maestra, Ches Triumph über die Batista-Übermacht in Santa Clara. Bis die Toten in der Festung La Cabaña die Freunde entzweien. Aber nun erfährt Marc von Fidel Castro, dass Che in Bolivien ist, in einem Land, wo die Bedingungen für eine Revolution nicht gegeben sind. Vor Ort gelingt es Marc Mahon nicht, Che zur Aufgabe zu zwingen. Sie werden gefangen genommen und Ernesto wird ermordet – und doch bewirkt sein Tod eine Macht, einen Mythos, der in Südamerika eine christusähnliche Verehrung auslöst. Che lebt – seine Idee. Sein Leben weist den Weg zu einer neuen humanen Gesellschaft, wenn wir uns vielleicht auch mit dem "alten Adam" zufrieden geben müssen. "Hasta la victoria siempre!" (Che Guevara) Erleben Sie an der Seite Ches den Kampf gegen die Mächte des Imperialismus und Kapitalismus im Dschungel Boliviens mit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 710

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Heinz-Joachim Simon

Che

Der Traum des Guerillero

Roman

Simon, Heinz-Joachim: Che. Der Traum des Guerillero, Hamburg, acabus Verlag 2017

1. Auflage

ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-490-8

PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-489-2

Print-Ausgabe: ISBN 978-3-86282-488-5

Lektorat: ds, acabus Verlag

Cover: © Annelie Lamers, acabus Verlag

Covermotiv: Che Guevara, photo taken on 5 March 1960, published within Cuba in 1961, internationally in 1967, by Alberto Korda, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CheHigh.jpg

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.

© acabus Verlag, Hamburg 2017

Alle Rechte vorbehalten.

http://www.acabus-verlag.de

eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net

Es ist die Stunde der Weißglutund es wird Licht zu sehen sein.

José Martí

Kubanischer Revolutionär, 1853 – 1895

Jeden Tag im Leben in Feuerzu verwandeln.

Ernesto Guevara de la Serna, genannt Che14.6.1928 – 9.10.1967

1. BuchDer Auftrag

1

Auf dem Weg zu alten Träumen

Stimme kein Siegesgeheul an am sonnenlosen Tag der Schlacht. Er sagte es immer mit funkelnden Augen, aber so, dass man nicht wusste, ob er einen aufziehen wollte oder ob es eine Mahnung an sich selbst war, nicht zu früh zu frohlocken. Und vorsichtig zu sein, dafür gab es genug Gründe. Er, Che, hatte sich vorgenommen, die Welt zu verändern. Das war nun eine Aufgabe, die selbst titanische Kräfte überstieg, die den anderen funkelnden Stern, den Held der Antike, Alexander von Makedonien, auf den zweiten Platz verwies. Denn er, Che, wollte keine Länder erobern, sondern menschliche Seelen verwandeln. Nichts weniger. Deswegen murmelte er mit Recht die Zeilen von Gutierrez. Aber das fing erst in der Sierra Maestra an. In Córdoba, das argentinische und nicht das spanische, hatte er noch nicht diese Ansprüche. Doch dort fing es an, dass Marc Mahon und er sich auf derselben Umlaufbahn fanden.

Marc Mahon träumte von Ernesto, als der noch nicht Che hieß und mit dem er durch die Straßen von Córdoba lief, als sie sich noch wie Castor und Pollux verbunden wähnten und glaubten, in derselben Umlaufbahn der Zukunft entgegenzurasen, und nicht ahnten, dass die Sonne, der sie entgegenflogen, sie verbrennen konnte. Die Sonne steht hier für die Hoffnung, für den Glauben, dass sich der Mensch ändern könne, woran sich in den letzten siebentausend Jahren Schamanen, Priester, Gottessöhne und Götter selbst vergeblich versucht hatten.

Sie starteten also in Córdoba und waren siebzehn Jahre alt und ein buckliger Zwerg ohne Beine in einem Kastenwagen schrie ihnen Flüche hinterher. Dabei hatten sie, Ernesto und Marc Mahon, ihm helfen wollen, hatten ihn aus der Sonne in den Schatten der Arkaden gezogen. Aber der Zwerg wollte keine Hilfe. Damals nahm Ernesto solche Verweigerung noch hin, zuckte mit den Schultern, was bedeutete, dass man diesen Menschen in seiner Dummheit belassen sollte. Später akzeptierte er dies nicht mehr.

Marc Mahon fiel wieder in den Schlaf zurück. Diesmal war er in Kuba, nicht in Havanna, in der Sierra Maestra, die den Hauptstädtern so fremd war wie die Rückseite des Mondes. Die Batistasöldner kamen heran. Gleichmäßig tuckerte das Maschinengewehr. Grrrrr. Er wachte wieder auf. Nein, er kämpfte nicht mehr in den Bergen Kubas. Er war auch nicht in Córdoba. Benommen tastete er nach dem Telefon auf dem Nachttisch.

Er war in Paris im Frühjahr 1967 und war nun neununddreißig Jahre alt und hatte so viel erlebt, dass es ihn zum Zyniker gemacht hatte, während er, Che, den Glauben nicht einmal verlor, als der Mörder die Hütte betrat und schlotternd sein Gewehr auf ihn richtete. Selbst in Erwartung der tödlichen Kugel verlor er nicht den Glauben, dass der Sozialismus eines Tages siegen würde.

Marc Mahon befand sich in Paris und man bezeichnete ihn als Starjournalist, dessen Artikel in Paris Match, im Figaro, aber auch in The Guardian und der Times erschienen. Selbst die Amerikaner rissen sich um seine Berichte von den Brennpunkten der Welt. Washington Post, Time Magazine und andere nannten ihn stolz ihren Mitarbeiter. Er, der einmal dieselbe Umlaufbahn wie Che hatte, flog nun auf einer anderen Bahn und hatte dabei Karriere gemacht.

»Hm«, brummte er immer noch schlaftrunken in den Hörer.

»Spreche ich mit Marc Mahon? Hier ist Martinelli aus Rom.«

Marc sah auf die Uhr. Kurz nach drei. Warum um Gotteswillen rief man ihn mitten in der Nacht an?

»Wissen Sie, wie spät es ist?«, schnauzte er ins Telefon.

»Ich hatte heute eine Abendgesellschaft und jemand sagte, dass Sie Che Guevara besser als jeder andere kennen und sie sogar Freunde sind.«

»Schön, aber was zum Teufel wollen Sie von mir?«

»Ich bin Martinelli«, wiederholte der Anrufer.

Nun klickte etwas in seinem Kopf. Oh ja, er kannte den Namen. Jeder in seiner Branche kannte ihn. Martinelli, der Zeitungstycoon. Nur er konnte es sich erlauben, mitten in der Nacht jemanden aufzuscheuchen, sah er sie doch alle, die ganze Zeitungsbande, als seine Diener an, wenn nicht sogar das Wort »Sklaven« besser das Verhältnis ausdrückte. Er war nicht nur Herr über die italienischen Medien, sondern hatte sowohl deutsche als auch englische und sogar amerikanische Zeitungen in seine Gewalt gebracht. Jawohl, Gewalt, denn er bestimmte den Tenor der Zeitungen und war sich nicht zu fein, unangemeldet seine Verlage zu besuchen und von ihnen das Engagement einzufordern, das er selbst wie ein Getriebener von sich verlangte.

»Ich fühle mich geehrt, aber was wollen Sie von mir und hat das nicht Zeit bis morgen?«, wiederholte er, so andeutend, dass er nicht sein Knecht war, er ihm gleichwohl den Respekt nicht versagte.

»Das würde ich Ihnen gern persönlich sagen. Ich komme nach Paris. Wo können wir uns treffen?«

Was soll das?, fragte sich Marc Mahon. Er besitzt doch hier die größte Tageszeitung. Wo sollte man sich sonst treffen, wenn nicht dort, und er sagte ihm das.

»Nein. Nein. Ich habe nicht das Übliche mit Ihnen vor.«

»Na gut. Wie wäre es um zwanzig Uhr im Coupole? Wissen Sie, wo das ist?«

»Sagt mir der Taxifahrer. In Montparnasse, glaube ich.«

»Gut. Ciao.«

»Ach, Mahon, Ihr Buch über Robert Capa hat mir gefallen.«

»Schön, ich kann jeden Leser brauchen.«

»Ich werde mich mit Ihrem Verlag in Verbindung setzen und es in Italien herausbringen.«

Marc Mahon stutzte und lächelte erfreut. Das Gespräch gefiel ihm schon besser. Dafür war er gern geweckt worden. Sein Buch, eine Art »Non-fiction-novel«, wie Truman Capote es einmal ausgedrückt hatte, war bei einem kleinen Verlag erschienen, der nicht viel in Werbung investieren konnte, und so hielt sich die Auflage in Grenzen. Beim Martinelli-Verlag, der ganz andere Möglichkeiten hatte, konnte der Roman vielleicht zu Bestsellerhöhen aufsteigen.

»Tun Sie sich keinen Zwang an. Noch besser wären allerdings die USA, wo man richtig Geld machen kann.«

»Seien Sie nicht so maßlos wie Ihr Freund«, erwiderte Martinelli. »Hasta la vista, wie man auf Kuba sagt.«

Marc Mahon stieg aus dem Bett, zündete sich eine Gitanes an und ging ans Fenster. Unten, auf der Place de la Contrescarpe, plätscherte im funzligen Licht der Laternen der kleine Brunnen. Rechts ging die Rue Mouffetard ab, die mit ihren kleinen Läden einen fast dörflichen Charakter vermittelte. Es gibt Orte, die Glücksgefühle auslösen, dachte er. Dieser Ort, dieser Platz mit seinen Cafés und kleinen Läden, gehörte mit Sicherheit dazu. Dies war schon immer so gewesen. Noch lag der Platz verlassen da. Erst um elf Uhr am Vormittag würde er sich beleben. Dann würden Touristen die Cafés bevölkern und sich auf den Terrassen vor den Lokalen die Sonne ins Gesicht scheinen lassen.

Er dachte über den seltsamen Anruf nach. Martinelli war nicht nur mächtig, sondern pflegte eine politische Attitüde, gab sich als Anwalt des Volkes aus. Manche nannten ihn einen Salonbolschewisten. Auf jeden Fall war er eine außergewöhnliche Persönlichkeit.

Er war gespannt, was der Großverleger von ihm wollte. Marc Mahon war freier Journalist, was Risiken barg, da er nicht permanent Aufträge hatte. Aber da er zudem ein guter Fotograf war, konnte er Flauten mit seinen Fotos überbrücken. Er bewohnte die ganze Etage über dem Café La Contrescarpe. Die Tochter des Schreibwarenhändlers aus der Rue Mouffetard kümmerte sich halbtags um seine Schreibarbeiten. Ihre Eltern waren Pieds noirs, aber weitgehend integriert. Die Tochter konnte allerdings ihre maghrebinische Herkunft nicht verbergen, hatte sie doch das rassige Gesicht einer Berberin, lange lockige Haare, dunkle Augen und eine lange, leicht gebogene Nase. Ein Gesicht, das leidenschaftliches Temperament vermuten ließ. Und es bestand kein Zweifel, dass sie in ihren Arbeitgeber verliebt war, dem ihre unverhohlen gezeigten Besitzansprüche manchmal lästig wurden. Aber verzichten wollte er auch nicht auf sie, denn er gestand sich ein, dass er ihre verliebten Blicke aus den dunklen Augen genoss. Außerdem war sie als Faktotum für ihn unverzichtbar geworden. Neben der Schreibarbeit hatte sie sich zu einer guten Fotolaborantin entwickelt und nahm außerdem wie selbstverständlich die Rolle einer Haushälterin ein, indem sie dafür sorgte, dass die Wäsche in die Wäscherei kam und immer Lebensmittel in seinem Kühlschrank waren. Er nannte sie Roxane, was nicht ihr richtiger Name war, aber ihrem Aussehen entsprach. Ein Roman über Alexander den Großen hatte ihn zu diesem Namen inspiriert.

Marc Mahon war durch seine Größe jemand, der die Blicke auf sich zog. Dies und seine blonden Haare und blauen Augen führten dazu, dass seine Freunde ihn einen Teutonen nannten, was gar nicht so unberechtigt war, worüber er aber nie sprach. Wenn ihn jemand schildern sollte, dann nannte man immer sein mutwilliges Lachen, das ein paar Zahnreihen zeigte, die Zahnärzte um ihre Existenz fürchten ließ. Die Frauen erwähnten die blauen Augen und die Haartolle, die ihm ständig in die Stirn fiel. Zweifelsfrei war er links, wie jeder gerecht denkende Mensch, was auch sein Verhältnis zu Ernesto Guevara erleichtert hatte.

Er dachte an Córdoba, dort, am Ende der Welt, hatten sich ihre Sterne genähert. Sein Vater war ein deutscher Jude gewesen, der rechtzeitig geflüchtet war. Er hieß Anton Wasserstein und hatte in Argentinien einen anderen Namen angenommen. Es war der Einfall seiner Mutter, die aus Straßburg stammte, den Namen Mahon anzunehmen, der Name eines Generals und Präsidenten. Die Großmutter hatte in dessen Haus gedient und sprach nur lobend von der Großzügigkeit der Mahons. Seine Mutter war der Meinung, dass Namen das Leben erschweren oder erleichtern können und der Name Mahon ihrem Sohn ermöglichen würde, in der Welt zu bestehen. Sein Vater, ein ehemaliger Zeitungsfotograf, hatte in Córdoba ein Fotogeschäft eröffnet, so dass Marc schon frühzeitig mit der Fotografie in Berührung kam. Seine Mutter war auch schuld daran, dass er – nach seinem Kuba-Abenteuer - Paris zur Heimat erkor, denn sie hatte bereits in seiner Kindheit mit ihm Französisch gesprochen, so dass er die Sprache ohne Akzent beherrschte. Sie nannte Paris die einzige Stadt, die die Pforte zum Paradies sein könnte. Er studierte Journalistik, aber ohne Abschluss, stattdessen trieb er sich an den Brennpunkten der Welt herum, wo er einige Fotos schoss, die Aufmerksamkeit erregten. Als er feststellte, dass er auch im Schreiben nicht unbegabt war, verfasste er Storys, die seinen Ruf als hervorragenden Journalisten begründeten. Reichtümer hatte er deswegen nicht angesammelt, aber es ließ sich durchaus komfortabel leben.

Zur Entspannung und in der Pause zwischen zwei Aufträgen hatte er ein paar Kriminalromane veröffentlicht, die von Raymond Chandler und Dashiell Hammett beeinflusst waren, und sich gut verkauften, so dass er die Wohnung am Place de la Contrescarpe schließlich kaufen konnte. Sie war für Pariser Verhältnisse sehr groß. Sein Wohnzimmer war eine Bibliothek, seine Küche war so modern wie ein Raumschiff, sein Bad marmorgefliest und sein Fotolabor genügte Profiansprüchen. Das Schlafzimmer wies ein Bett auf, das sich auch für Zweisamkeiten prächtig geeignet hätte. Aber bei den Frauen hatte er es nicht zur Kontinuität geschafft, da er ständig in der Welt unterwegs war. Auf Roxanes glutäugige Blicke einzugehen, versagte er sich, da sie ihm gar zu besitzergreifend war. Seine derzeitige Flamme, eine Moderedakteurin, machte sich über ihn keine Illusionen. Sie war allerdings auch mehr an ihrer Karriere interessiert als an einer engen Bindung und nannte ihn einen »Stromer«, was sie aber nicht daran hinderte, zweimal in der Woche mit ihm zu schlafen. Seine Vorliebe für Fotografie hatte ihn schließlich dazu gebracht, über Robert Capa zu schreiben. Er fühlte sich ihm sehr seelenverwandt und er nannte es sein erstes seriöses Buch.

Marc Mahon öffnete das Fenster, warf die Zigarette hinaus und atmete tief durch. Er ging wieder ins Bett und löschte die Nachttischlampe. Wenn ein guter Auftrag winkt, so soll es mir recht sein, dachte er, denn er würde eine momentane Flaute beenden. Am Vortag hatte er sich mit Harry O’Hingsten im Select getroffen, ein irischer Kollege, der ihm vorschlug, einen Artikel über die IRA zu schreiben. Er könne ihm einen Kontakt zum öffentlichen Arm der Untergrundorganisation vermitteln. An sich war der Kampf der IRA gegen die bigotten Protestanten und Engländer kein schlechter Stoff, den er in ganz Europa loswerden konnte. Er hatte große Sympathie für die Iren, seit er James Joyce’ Ulysses gelesen hatte. Den Kampf der IRA und den Katholizismus mit dem ewigen Dulder Odysseus in Verbindung zu bringen, hatte schon seinen Reiz. Er hatte sich Bedenkzeit ausgebeten, da er noch an einem kleinen Roman arbeitete, der sich mit Picassos Minotaurusbildern auseinandersetzte. Als er den Kollegen fragte, warum er nicht den Artikel schreiben würde, hatte dieser in schöner Offenheit erklärt, dass er in Belfast lebe und nicht die Absicht habe umzuziehen. Sowohl die Protestanten als auch die Katholiken könnten sehr rachsüchtig sein.

Marc Mahon steckte sich eine neue Zigarette an und starrte an die Decke. Ihm fiel sein Traum wieder ein. Er hatte schon seit langem nicht mehr von Córdoba geträumt und auch nicht von Ernesto, nicht von Kuba und der Sierra Maestra, geschweige denn von Fidel. Was bedeutete der Spruch von Gutierrez: »Stimme kein Siegesgeheul an am sonnenlosen Tag der Schlacht«? Jedes Mal, wenn Ernesto seine Männer in die Schlacht führte, hatte Marc den Freund dies murmeln hören. Wollte er der eigenen Freude darüber Zügel anlegen? War es eine Warnung wie bei den Triumphzügen der alten Cäsaren: »Bedenke, dass du sterblich bist«? Che hatte viele gute Sprüche damals in der Sierra Maestra draufgehabt, aber es waren keine leeren Worte, sondern Glaubensbekenntnisse: »Schafft zwei, drei, viele Vietnam« war ein anderer, der später aus Tausenden von Kehlen in den Straßen der Metropolen gebrüllt wurde und die Herren Generäle und die Schlapphüte von der CIA zum Schwitzen brachte.

Den Nachmittag verbrachte Marc in der Bibliothek der Sorbonne, um sich über die Verhältnisse in Irland klug zu machen. Je mehr er darüber las, umso geringer wurde sein Wunsch den Auftrag anzunehmen. Wobei vielleicht auch das Wetter in Irland eine nicht unerhebliche Rolle spielte. Marc Mahon mochte weder Regen und Wind noch Kälte. Er sympathisierte mit der IRA, mochte aber deren Methoden nicht. Selbst Joyce, dessen Ulysses er wieder und wieder gelesen hatte, verstärkte nicht den Wunsch, in den keltisch geprägten Katholizismus einzutauchen.

So war er für eine neue Kursbestimmung offen, als er das Coupole betrat. Der Maître des Halles gab ihm einen guten Tisch am Fenster. Er wartete also darauf, dass etwas passierte. Schließlich wusste er nicht, wie Martinelli aussah. Er bestellte einen Martini-Cocktail als Aperitif, der aber nicht so gut wie der in der Ritzbar war.

Jemand trat an seinen Tisch.

»Marc Mahon, nicht wahr?«

Ein korpulenter Mann, der gleichwohl nicht Gemütlichkeit, sondern Macht ausstrahlte. Das schüttere Haar hatte er straff nach hinten gekämmt. Er sah aus wie Rossellini, der Mann von Ingrid Bergman. Rosige Hängebacken, aber ein energisch vorgeschobenes Kinn mit einem Grübchen. Der Nadelstreifenanzug könnte mal wieder ein Bügeleisen vertragen. Ein Beweis dafür, dass er sich für so bedeutend hielt, dass er auf seine Kleidung nicht achten musste. In der Hand hielt er das Buch über Robert Capa. Marc Mahon wusste, dass in dem Buch ein einigermaßen aktuelles Foto von ihm war, an dem sich Martinelli orientiert haben mochte. Marc Mahon nickte. Der Verleger setzte sich interessiert um sich blickend zu ihm. »Nettes Lokal«, kommentierte er.

Der Garçon kam und auf Martinellis fragenden Blick bestellte Marc Mahon für beide Curry Coupole.

»Eine Spezialität des Hauses«, bekräftigte er seinen Vorschlag. Dazu bestellte er einen Bordeaux, den der Garçon empfahl.

»Er passt vorzüglich dazu«, lobte er seine Empfehlung.

»Also, was haben Sie mir vorzuschlagen?«, fragte Marc Mahon, als sie wieder allein waren.

»Sie sind tatsächlich mit Che Guevara befreundet gewesen?«

»Mehr noch. Ich war bei ihm, als er Santa Clara eroberte. Wir waren Freunde und Kampfgefährten. Eine nicht unkritische, aber gleichwohl fest begründete Freundschaft«, erwiderte er, obwohl er sich nicht sicher war, ob er Ernesto immer noch seinen Freund nennen konnte.

»Wie fing es an?«

»Wir haben uns in Córdoba kennengelernt. Eine Jugendfreundschaft. So begann es. Danach habe ich ihn in Mexiko wieder getroffen. Er begeisterte mich für Castros Revolution so sehr, dass ich mit ihm auf der Granma nach Kuba ging. Unsere beste Zeit hatten wir in der Sierra Maestra, als die Revolution noch unschuldig war. Als wir in Havanna einzogen, haben wir uns bald zerstritten.«

»Schreiben Sie ein Buch über Che. Deswegen bin ich hier.«

»Es gibt genug Bücher über Che.«

»Biografien. Schreiben Sie einen Roman über die Zeit mit ihm. Ich werde es als Fortsetzungsstory in meinen Zeitschriften bringen und danach machen wir ein Buch daraus. Für die Artikel bekommen Sie ein festes Gehalt mit einem großzügigen Spesenkonto. Für das Buch erhalten Sie fünfundzwanzig Prozent vom Ladenpreis. Für mich bleibt da nicht viel übrig. Das Projekt könnte aber ein Aushängeschild für meinen Verlag sein.«

Marc Mahon musste schlucken, das war ein Traumangebot. Aber dann wurde er doch argwöhnisch. Verleger verschenken kein Geld. Warum ein so großzügiges Angebot? Wo war der Haken bei diesem Vorschlag?

»Warum interessiert Guevara Ihren Verlag, der doch in Kuba an Einfluss verloren hat?«

Martinelli schmunzelte.

Ein Kellner, in der Tracht eines indischen Prinzen, zelebrierte das Curry Coupole. Sie beobachteten ihn schweigend. Seine bedächtigen, feierlichen Bewegungen erinnerten Marc Mahon an das Restaurant Alfredo in Rom, wo der Kellner mit fast genau solchen theatralischen Bewegungen Fettucine Alfredo aus einem großen Topf auf die Teller legte, als würde er das Abendmahl zelebrieren. Die Fettucine Alfredo waren eine herbe Enttäuschung gewesen.

»Eine gute Show ist alles!«, kommentierte Martinelli. Als er davon gegessen hatte, nickte er. »Eine gute Empfehlung. Ich habe noch nie ein so gutes Curry gegessen.«

»Also, Karten auf den Tisch!«, forderte Marc Mahon den Verleger auf.

»Che ist verschwunden. Es hieß, dass er sich zur Zuckerrohrernte verabschiedet hat. Aber nach unseren Informationen ist er nicht mehr auf Kuba. Er soll sich mit Fidel Castro zerstritten haben.«

»Na und? Welche Rolle spiele ich dabei?«

»Ich bin davon überzeugt, dass er an einem neuen Vietnam bastelt. Sie sollen ihn für mich finden und darüber berichten, in welcher Situation er sich befindet. Ich bin mir sicher, dass er dabei ist, ein Focus in irgendeinem Land der dritten Welt zu organisieren, also seinen Erfolg auf Kuba zu wiederholen. Es wird der Einstiegsknüller in unsere Artikelserie sein.«

»Hört sich gut an«, stimmte Marc Mahon zu und dachte: Und schön wäre es, den alten Freund wieder in die Arme schließen zu können.

»Was für ein Mensch ist Che?«

»Er ist – ich weiß, es hört sich verstiegen an – der reinste Mensch, dem ich je begegnet bin.«

»Ein reiner Mensch? Ein Revolutionär, der viele Menschen auf dem Gewissen hat, soll ein reiner Mensch sein? Es hört sich tatsächlich verstiegen an. Das ist die Ansicht eines schwärmerisch veranlagten Freundes. So habe ich Sie eigentlich nicht eingeschätzt.«

»Dies sage nicht nur ich, sondern viele, die ihn gut kennen. Er verkörpert den neuen Menschen, der eigentlich erst im Kommunismus erschaffen werden soll.«

»Schwiemelei! Den neuen Menschen wird es nie geben. Der alte Adam hat sich seit der Steinzeit nicht sehr verändert. Er wird gierig bleiben, wird seinem Nachbarn den Besitz neiden, wird ein Mörder sein. Er hat die Keule nur gegen Schnellfeuergewehre ausgetauscht. Und was ist mit den Erschießungen in der Festung La Cabaña? War Che auch dort ein reiner Mensch?«

»Er tat es, weil er es für die Revolution für richtig hielt«, verteidigte er den Freund wider besseres Wissen.

»Mir fallen dazu Robespierre und Saint Just ein.«

»Robespierre liebte man nicht, sondern fürchtete ihn. Che lieben alle, die ihn näher kennen. Fragen Sie die, die unter ihm gekämpft haben. Auch Sartre und die Beauvoir hat er beeindruckt.«

»Na gut. Wir werden sehen, ob Sie diese ›Melodie‹ in den Artikeln durchhalten können. Beginnen Sie mit Ihrer ersten Begegnung in Córdoba. Sie bekommen ein Spesenkonto, das Ihnen erlaubt, nach Córdoba, Kuba oder was weiß ich sonst wohin fliegen zu können. Vielleicht fangen Sie in Córdoba an und erfahren von seinen Verwandten, wo er ist. Dann machen Sie weiter, egal wo er ein zweites Vietnam anzetteln will. Und wenn er tatsächlich tot ist, wie auch schon kolportiert wird, dann finden Sie sein Grab. Das gibt auch eine schöne Story.«

»Das mit Ches Tod ist Unsinn. So etwas wäre längst bekannt geworden. Seinen Tod kann man nicht unter der Decke halten. Ich würde es zudem spüren. Sein Leben wäre dann ein unvollendetes Lied.«

»Lassen wir die Heldenverehrung.«

Martinelli griff in die Anzugjacke, die verbeult an ihm herunterhing, holte ein Scheckbuch hervor, schrieb mit energischen Bewegungen den Scheck aus und schob ihn über den Tisch. Es war der großzügigste Vorschuss, den Marc Mahon je erhalten hatte.

»Wenn Sie mehr brauchen, melden Sie sich.«

Er hob die Hand und schnippte mit den Fingern. Der Garçon eilte sofort an ihren Tisch.

»Bringen Sie mir Briefpapier.«

Marc Mahon sah dem Verleger amüsiert zu. Martinelli nahm den Briefbogen vom Coupole, schrieb ein paar Zeilen, unterschrieb und reichte ihm das Papier.

»Der Vertrag über Ihr Che-Buch mit den versprochenen Konditionen. Unterschreiben Sie und Sie sind Korrespondent von Epoca und Autor des Leonardoverlages.«

Marc überflog die Zeilen und unterschrieb.

»Gut. Ich fliege Ende der Woche nach Buenos Aires.«

»Nein. Sie fliegen morgen. Gehen Sie gleich an die Arbeit. Sie sind jetzt ein Martinelli-Mann!«

Worauf hast du dich da eingelassen, fragte er sich. Macht dich der Vertrag zu seinem Sklaven? Schon aus Prinzip widersprach er.

»Geht nicht. Ich muss einiges ordnen. Ich fliege Ende der Woche. Ich muss auch Aleida und einige Freunde Ches auf meinen Besuch vorbereiten. Ich kann dort nicht ohne Vorankündigung reinschneien.«

»Wer ist Aleida?«

»Ches Frau.«

»Ach, richtig. Er ist verheiratet.«

Martinelli, der Mahon durchaus richtig einschätzte, gab nach. Er erkannte, dass er diesen nicht zwingen konnte, wenn er ihn bei guter Stimmung halten wollte. Der Kerl hat einen Arsch in der Hose, stellte er durchaus zufrieden fest. Jemand, den Che als Freund akzeptierte, musste ein richtiger Mann sein. Gut so, dass er nicht klein beigab, sondern ihm Widerstand leistete. Er schätzte einen eigenen Willen durchaus, aber nicht bei jedem und nicht sehr oft.

»Haben Sie damals an den Kämpfen in der Sierra Maestra teilgenommen?«

»Ich fuhr nicht als Journalist auf der Granma«, bestätigte Marc Mahon.

»Das geht diesmal natürlich nicht. Wir können nicht die Berichte eines Kombattanten veröffentlichen. Sie halten sich schön aus den Kämpfen raus, wo immer Che sein zweites Vietnam probt.«

Marc Mahon nickte vage. Natürlich musste Martinelli sagen, dass er sich raushalten sollte, aber er bezweifelte, ob sich dies einhalten ließ. Er wusste ja nicht, in welcher Situation er Che vorfinden würde. Er musste sofort damit anfangen, sich in Form zu bringen. Dort, wo er Ernesto finden würde, musste man eine gute Kondition haben. Er bewunderte den Freund, der schwer asthmakrank war und dennoch Strapazen auf sich nahm, die gesunde, austrainierte Männer nicht durchhielten. Schon in der Sierra Maestra hatte er seine Krankheit allein durch den Willen bezwungen, aber mittlerweile war er zehn Jahre älter geworden.

»Sie melden sich jede Woche bei mir, damit ich weiß, wie es um Sie und Che steht.«

Marc Mahon lächelte überlegen, fast höhnisch. So konnte nur jemand reden, der keine Ahnung vom Guerillakampf hatte.

»Das wird nicht immer möglich sein«, widersprach er.

»Warum nicht?«

»Weil dort, wo Che ist, alles dem Kampf untergeordnet wird.«

»Aha«, sagte Martinelli unzufrieden.

Er hat keinen Schimmer, wie es dort ist, wo Che sein mochte. Was für ein Penner. Aber zahlen tat er wirklich gut.

»Das Curry Coupole war vorzüglich. Dann will ich mal. Ich höre in einer Woche von Ihnen, wo immer Sie auch sind.« Er erhob sich. »Zahlen tun Sie. Ich habe mir für Sie genug Geld aus den Rippen geschnitten.«

Marc sah dem Verleger nach, der ohne nach rechts oder links zu blicken das Coupole verließ. Seine Geschäftspartner kann man sich nicht immer aussuchen, schickte er ihm als Ergebnis der Besprechung hinterher. Geldsorgen würde er jedenfalls in nächster Zeit nicht haben.

2

Das Wolfsrudel nimmt die Fährte auf

»Meine Herren, der Chef ist höchst besorgt!«, sagte Bill Barney vom Hauptquartier der CIA in Langley zu Richard Warner, Chef der Pariser CIA-Dependance. Das war mehr als ein Befund über den Seelenzustand des Allerobersten, es war ein Rüffel, eine Warnung zumal, besser zu arbeiten, sonst würde man in einem Nest an der mexikanischen Grenze landen und sich unter Skorpionen und Schakalen um mexikanische Drogenhändler kümmern müssen.

Sie waren sechs Mann und saßen in einem nüchtern eingerichteten Büro in der Rue Balzac. Die Fenster waren verhangen. Eine Lampe ersetzte das Tageslicht und ließ ihre Gesichter ungesund aussehen.

»Che Guevara ist seit Monaten verschwunden. Der Chef glaubt nicht, dass er tot ist. Es liegt auf der Hand, dass er irgendwo eine Guerillaorganisation aufbaut. Selbst in Kuba lacht man über das Märchen, dass er beim Zuckerrohrschlagen sei. Wir müssen herausbekommen, wo er sich aufhält. Und zwar schnellstens! Der Schlüssel dazu, so meint der Chef, liegt hier in Paris.« Barney sah Warner an, als habe dieser irgendetwas verbockt.

Der Europachef der CIA war ein großer, schlanker Mann mit einem angenehmen Gesicht, stahlblauen Augen und Bürstenhaarschnitt. Seine Haltung verriet den ehemaligen Militär. Er hatte bei den Marines gedient, worauf er stolz war. Sein Gegenüber trug den McNamara-Mittelscheitel und eine Nickelbrille. Er mochte nicht einmal dreißig sein. Seine Stimme klang kalt, emotionslos und überheblich, als würde er ungehorsame Kinder vor sich haben. Warner biss sich auf die Lippen. Was für ein Schnösel, dachte er. Typischer Langley-Karrierist.

»Wir waren nicht untätig«, erwiderte er gelassen. »Wir wissen, dass Marc Mahon ein Freund Guevaras ist und haben ihn deswegen beschattet. Der Verleger Martinelli hat sich mit ihm im Coupole getroffen. Da bekannt ist, welch Geistes Kind er ist, hatten wir uns an seine Fersen geheftet. Einen Teil des Gesprächs im Coupole konnten wir mithören. Marc Mahon wurde von Martinelli beauftragt, Che zu finden. Er könnte das Trüffelschwein sein, das uns zu Guevara führt.«

Es gab von Bill Barney kein Lob. Er nickte, als sei dies alles nichts Neues für ihn, als gehöre es zu den selbstverständlichen Aufgaben des Chefs der Pariser Dependance.

»Marc Mahon und Martinelli? Ein übles Gespann. Über beide haben wir eine dicke Akte. Doch Mahon hat sich seit Jahren von den Kubanern ferngehalten. Warum lässt er sich jetzt vor den Karren spannen?«

Warner unterdrückte ein Lächeln. So toll bist du gar nicht, Bürschchen, dachte er.

»Er und Guevara sind Jugendfreunde und außerdem war dieser Mahon mit Guevara zusammen in der Sierra Maestra«, fuhr Warner fort. »So etwas verbindet. Außerdem wird Martinelli eine schöne Stange Geld hinlegen.«

»Dieser Mahon ist in letzter Zeit nicht auf Kuba gewesen?«

»Richtig. Er hat auf andere Weise gegen die Vereinigten Staaten gewühlt und über unsere Arbeit böse Artikel veröffentlicht. Zweifellos ist er eine linke Bazille. Er ist ein Ärgernis, aber diesmal kann er nützlich sein.«

»Franzose?«

Nicht einmal darüber weiß er Bescheid, dachte Warner und lächelte überlegen.

»Nein, Argentinier. Seine Mutter war Französin, sein Vater Deutscher. Sie flohen vor den Nazis nach Argentinien. Dort kam Marc Mahon mit Guevara in Berührung.«

»Und warum engagiert Martinelli ausgerechnet ihn?«

»Liegt doch auf der Hand. Niemand kennt Guevara besser als er. Mahon soll eine Artikelserie über ihn bringen, die dann in einem Buch zusammengefasst werden soll. Wenn er Guevara tatsächlich findet, ist das natürlich eine Weltsensation.«

»Klingt schlüssig«, stimmte Barney widerwillig zu.

»Wir überwachen Mahon, seit Guevara verschwunden ist. Wir haben unsere Hausaufgaben nicht vernachlässigt«, beteuerte Henry Clavell, Warners Stellvertreter, trotzig. Ein kleiner, dicklicher Mann mit einem Vollbart, der ihn wie einen Desperado aussehen ließ. Warner schätzte ihn, weil er sich gute Kontakte zur französischen Unterwelt erarbeitet hatte, über die sie einige gefährliche Aufträge hatten abwickeln können.

»Was wissen wir über diesen Mahon?«, fragte Barney.

Er hat seine dicken Aktenpakete nicht sorgfältig studiert, erkannte Warner, den das Auftreten des Langley-Abgesandten immer noch wurmte.

»Der Kerl ist schlecht einzuschätzen«, entgegnete er. »Ein gewöhnlicher Schreiberling ist er nicht. Er trainiert regelmäßig in einer asiatischen Kampfsportschule. Karate, Jiu Jitsu, Kendo, das ganze Programm. Er wohnt an der Place de la Contrescarpe. Läuft jeden Morgen bis zum Luxembourg und zurück. Er dürfte fit wie ein Turnschuh sein.«

»Was ist mit Frauen?«

»Sehr unbeständig. Meistens gabelt er sie im Select, Rotonde oder Coupole auf. Wenn es Huren sind, dann ist das für ihn kein Problem. Einer seiner Kumpels verriet uns, dass er eine große Liebesgeschichte in Mexiko hatte. Na ja, kann auch Klatsch sein.«

»Dem Mann kann man also einiges zutrauen.«

»Denke schon. Er war mal in eine Schlägerei im Rotonde verwickelt, wo einigen unserer Landsleute seine Ansichten über die USA missfielen. Es waren vier Mann. Er hat sie tüchtig vermöbelt.«

»So ein Kerl wird Guevara finden«, sagte Barney unzufrieden. »Wir dürfen ihn nur nicht aus den Augen verlieren. Kann man ihn kaufen?«

»Eher nicht. Dafür ist er zu weit links. Außerdem ist er sehr ehrpusselig. Nimmt grundsätzlich keine Aufträge an, die seiner kommunistischen Überzeugung zuwiderlaufen.«

»Ein waschechter Kommi?«

»In der Partei ist er nicht. Aber was soll man von jemandem halten, der davon redet, dass wir vom CIA Kennedy umgebracht haben und der Vietnamkrieg ein Verbrechen ist? Außerdem ist er ein Negerfreund.«

»Das sind die Gefährlichen«, bestätigte Barney, dessen Dialekt verriet, dass er Texaner war. Die Niederlage der Konföderierten gegen die Nordstaaten schien er immer noch nicht verwunden zu haben. »Die liberalen Weltverbesserer sind doch alle Kommis. So einer also ist Marc Mahon.«

» Aber jetzt kann er uns gute Dienste leisten.«

»Ich traue keinem Pressefritzen, der nicht auf unserer Payroll steht«, knurrte Barney missmutig.

»Wir wissen, dass er für morgen ein Flugticket nach Madrid gebucht hat«, spielte Warner seinen größten Trumpf aus. »Wir nehmen an, dass dies nicht sein Endziel ist.«

»Und wohin er auch weiterfliegt, wir sind dabei«, ergänzte Clavell.

»Darüber wird sich der Chef freuen«, gab Barney zu. »Deswegen habe ich heute Carlos Suarez mitgebracht«, fuhr er fort. »Suarez spricht Spanisch, Englisch und Französisch und kennt sich sowohl in Südamerika als auch in Kuba aus. Er hat jahrelang in Havanna unsere Dependance geleitet. Carlos wird Mahons Beschattung übernehmen.«

Hättest wenigstens mal feststellen können, dass wir verdammt gute Arbeit geleistet haben, dachte Warner wütend.

»Dann können wir jetzt essen gehen«, schlug Clavell vor. »Ich habe im Lipp einen Tisch bestellt. Dort gibt es das beste Choucroute außerhalb des Elsass.«

»Was ist das? … Choucroute?«

»Sauerkraut mit Würsten und Fleisch, so zart wie ein Kleinmädchenpopo.«

Sauerkraut? Mein Gott, diese Franzosen fressen wirklich alles, dachte Barney. Na ja, die essen sogar Schnecken und Frösche.

»Gibt es in Paris kein Steakhouse?«

»Gibt es«, gab Warner zu. Was für Ignoranten hocken dort in Langley, dachte er.

»Sollen Sie bekommen«, sagte er. »Sollen Sie bekommen.«

Clavell zuckte mit den Achseln. Man verließ das Büro mit sehr unterschiedlichen Meinungen voneinander.

Es gab noch eine andere Besprechung. Und die sollte auch nicht folgenlos bleiben. Zudem fand sie in einer eingemauerten Metropole statt, tief im Osten, und nur dadurch Hauptstadt eines verkleinerten Deutschlands, weil die Rote Armee sie erobert hatte. Im Allgemeinen behandelten die Russen die deutschen Kommunisten wie unmündige Kinder. Aber einen Mann in Berlin bewunderten sie, den Mann in der Ostberliner Normannenstraße, der für den Auslandsgeheimdienst zuständig war. Ihm ließ man weitgehend freie Hand, denn er brachte bessere Ergebnisse als ihre eigenen Schlapphüte. Dieser Mann hieß Markus Wolf, Chef der HVA, der Hauptverwaltung für Aufklärung.

Selbstbewusst sah Wolf in die Runde. Sie bestand aus seinem Stellvertreter Werner Großmann, der durch seine hünenhafte Gestalt Autorität ausstrahlte, von dem Markus Wolf aber wusste, dass er mit der Rolle des Befehlsempfängers zufrieden war und sich damit begnügte, der zweite Mann zu sein. Neben ihm saß Friedrich Butzer, für Südamerika zuständig und nicht nur das, hatte er doch für Castro den Geheimdienst aufgebaut. Ein scheuer, kleiner Mann mit einem Dutzendgesicht, mit ausdruckslosen Augen, die durch seine Brillengläser etwas unheimlich vergrößert wurden. Ein Virtuose auf der Violine und ein Organisationsgenie, der selbst den Kubanern ihren Schlendrian ausgetrieben hatte. Dann war noch Wanja Timoschenko von den sowjetischen Freunden dabei, der um dieses Gespräch gebeten hatte und die Epauletten eines Oberst trug. Die Frau am langen Tisch hieß Bettina Fichtel. Sie war eine Deutsch-Argentinierin. Die Eltern waren vor den Nazis nach Argentinien geflohen und hatten später in der DDR einen Neuanfang versucht. Wie so viele hatten sie geglaubt, dass es das bessere Deutschland sei und hatten sich von den Schwierigkeiten des Aufbaus nicht irre machen lassen und ihre Tochter im sozialistischen Geist erzogen. Fichtel hatte den Rang eines Hauptmanns der Staatssicherheit und war sicher eine der schönsten Frauen in Mielkes Armee, wenn nicht der gesamten DDR. Ihren Rang verdankte sie nicht ihrer Schönheit und auch nicht, weil sie mit Wolf geschlafen hatte, sondern wegen ihrer gnadenlosen Härte den Feinden der Republik gegenüber. Sie war Führungsoffizierin vieler westdeutscher Spione und hatte die Frauen ausgebildet, die sich in die Betten der Bundestagsabgeordneten legten.

»Ich erteile Ihnen das Wort, Genosse Timoschenko«, wandte sich Markus Wolf an den russischen Geheimdienstmann.

»Es geht um Ernesto Guevara, den alle Welt als Che kennt. Er ist seit Monaten verschwunden. Wir befürchten, dass er in Lateinamerika einen Fokus, also eine Guerillazelle, aufbaut. Doch wo, zum Teufel? Wir müssen dies schnellstens herausbekommen, damit wir Castro unter Druck setzen können, Che zurückzupfeifen. Wir können keine weiteren Abenteuer dieses Desperados gebrauchen. Hat jemand von euch seine Schriften gelesen?«

Butzer und Fichtel hoben die Hände.

»Schafft zwei, drei, viele Vietnam!«, quetschte Butzer hervor, nach einem scheuen Blick auf Markus Wolf. Nicht weil er dessen Lob hören wollte, sondern weil er wusste, dass es dieser nicht gern hatte, wenn er eine Gesprächsrunde nicht dominierte.

»Wir könnten tatsächlich helfen«, bestätigte Wolf, den selbst die Amerikaner als den besten Geheimdienstchef der Welt bezeichneten. Ein energisches Gesicht, wie aus einem Marmorblock gehauen, mit kühlen Augen, das aber sehr sympathisch wirken konnte, wenn er lächelte. Die einzige Schwäche, die man ihm nachsagte, waren seine wechselhaften Liebschaften. Die Frauen in seiner Umgebung mussten sich schon auf die Bäume retten, wenn sie seinem Charme nicht erliegen wollten. Die meisten wollten es nicht. Er ließ nichts, aber rein gar nichts anbrennen, worüber sich der Minister für Staatssicherheit oft genug ärgerte. Nein, Markus Wolf war keiner der graugesichtigen Apparatschiks und mehr James Bond als alle seine Kollegen im westlichen Feindesland.

»Wir observieren seit geraumer Zeit Marcello Martinelli, weil er mit verschiedenen anarchistischen Gruppen, auch mit der RAF, in Verbindung steht«, referierte Butzer. »Er hat sich in Paris mit einem Marc Mahon getroffen, einem linksliberalen Journalisten. Manche nennen ihn einen Kommunisten, woran aber leider nichts dran ist.«

»Marc Mahon ist ein Jugendfreund von Guevara«, ergänzte Wolf und kam damit auf den Punkt. Timoschenko nickte.

»Ist auch uns bekannt. Er ist mit ihm in der Sierra Maestra gewesen.«

»Dieser Marc Mahon ist eine widersprüchliche Person«, übernahm Großmann das Wort. »Er ist jemand, der sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Seine Zeit in der Sierra Maestra weist ihn als jemand aus, der wieder vorzüglich in Ches neue Guerilla passen würde, wo immer diese aufgebaut wird. Wir wissen von Martinellis derzeitiger Freundin, dass er Marc Mahon aufgesucht hat, um diesen dafür zu gewinnen, Che zu finden und ein Buch darüber zu schreiben.«

»Gute Arbeit, nicht wahr, Genosse Timoschenko?«, freute sich Markus Wolf. Dieser nickte anerkennend.

»Sehr gute Arbeit. Wir möchten, dass ihr euch auf seine Spur setzt.«

»Dachte ich mir. Deswegen habe ich die Genossin Bettina Fichtel dazu gebeten. Sie spricht perfekt Spanisch und kennt Che von einem Staatsbesuch in der Deutschen Demokratischen Republik und … ihre Familie hat in Córdoba gelebt. Sie kann sich sogar an den jungen Che und Marc Mahon erinnern. Die beiden waren der Schwarm ihrer Mädchenklasse. Sie wird im gleichen Flugzeug nach Madrid reisen und dann weiter, wohin Mahon auch immer will.«

Er hatte dies in einem Ton vorgetragen, als präsentiere er keinen verdienten Mitarbeiter, sondern ein gefährliches Tier, einen Panther oder eine Kobra, auf jeden Fall jemanden, der derart außergewöhnlich war, dass man ihn gut als Gegenpart zu Che ansetzen konnte. Und sie, Bettina Fichtel, hätte sogar mehr sein können, eine Gefährtin des Argentiniers, denn damals, bei dem Besuch Ches in der DDR, war sie ihm sehr nahe gekommen. Nicht nur aus eigenem Antrieb, sondern auf Befehl der Staatssicherheit. Gleichwohl war sie sehr gern mit ihm ins Bett gegangen, denn dieser Argentinier war ein anderes Kaliber, war jung und schön und nicht so mickrig wie die dickbäuchigen Westler, mit denen sie sonst ins Bett steigen musste.

»Deinem Ruf bist du wieder gerecht geworden, lieber Genosse«, lobte Timoschenko. Markus Wolf lächelte selbstgefällig.

»Der Genosse Großmann hat ein Profil von diesem Marc Mahon erstellt. Er scheint mir tatsächlich kein ungefährlicher Mann zu sein.«

»Das trifft zweifellos zu«, bekräftigte Großmann. »Er ist absolut maskulin und fühlt sich in Männergesellschaft wohl. Das warf die Frage auf, ob er homosexuell ist, aber dies kann definitiv verneint werden. Er geht gerne an die körperlichen Grenzen und überschreitet sie wenn möglich und hat somit ähnliche Eigenschaften wie Guevara. Seine flüchtigen Abenteuer in Paris, seine zahlreichen One-Night-Stands, wie die Amerikaner sagen, weisen ihn nicht als Frauenverächter aus. Er ist eher so wie dieser Robert Capa, über den er ein Buch veröffentlicht hat, ein wilder Bursche mit der Leidenschaft zu seiner Profession, ein Homme des lettres. Und anderseits doch ein Krieger, der sich in gefährlichen Situationen wohl fühlt. Ich glaube nicht, dass den irgendeine Frau aus dem Gleichgewicht bringt, es sei denn die ewige Helena.«

Bettina Fichtel lächelte verächtlich, einerseits über die Verstiegenheit Großmanns, über seinen Vergleich, andererseits weil sie, nach ihrer Überzeugung, jeden Mann ins Bett bekam, den sie dazu bringen wollte.

»Cherchez la femme. Das Weib ist der Schlüssel«, widersprach Wolf.

»Genosse Großmann sagte doch …« Timoschenko brach ratlos ab.

Markus Wolf zwinkerte Großmann zu. Der DDR-Bond wollte, konnte von seinem Naturell her nicht glauben, dass ein Hengst sich einer Stute verweigerte. Schließlich hatte er das Don-Juan-Prinzip in Westdeutschland oft genug eingesetzt und bestätigt bekommen, dass das Bett der erste Schritt sein konnte, eine Sekretärin oder einen Minister gefügig und zum Spion zu machen.

»Wir haben die wahre Helena«, trumpfte er auf und warf der Fichtel einen verschwörerischen Blick zu.

»Wir haben uns in Kuba umgehört«, fuhr Großmann fort. »Mahon hatte einst in Mexiko eine Geliebte, die selbst amerikanische Schauspielerinnen blass aussehen ließ.«

»Ihr hattet Mahon bereits vorher im Blickfeld?«, staunte die Fichtel.

»Richtig. Wir hatten geprüft, ob wir ihn für uns rekrutieren können, bereits in seiner Kubazeit, aber auch später in Paris. Doch wegen seines Abenteurertums haben wir das fallengelassen. Er war für uns interessant, da er viel herumkommt und Südamerika so gut kennt wie Che und mit den oberen Rängen in Havanna befreundet war, aber sein jakobinischer Eifer für die Gerechtigkeit der Welt hat uns davon abgebracht ihn anzusprechen. Er scheint unkontrollierbar zu sein und würde mehr Ärger als Nutzen bringen.«

»Da hat man dir eine harte Nuss zu knacken gegeben, Genossin!«, warf Butzer mit hämischem Lächeln ein, der nicht verwinden konnte, dass ihm Bettina Fichtel einst eine deftige Abfuhr erteilt hatte. »Du wirst Leib und Seele einsetzen müssen«, fügte er hinzu.

Timoschenko verzog das Gesicht. Wenn er an den deutschen Brüdern etwas zu beklagen hatte, dann waren es deren erotische Eskapaden, die nicht mit den Grundsätzen und Regeln eines Dzierzynski in Übereinstimmung zu bringen waren.

»Warum setzen wir nicht Tamara Bunke ein, die zur Zeit in Bolivien für uns arbeitet?«, versuchte Butzer zu verhindern, dass seine Intimfeindin den attraktiven Westjob bekam. »Sie ist auch in Argentinien aufgewachsen.«

»Nein! Auf keinen Fall!«, erwiderte Markus Wolf scharf. »Tamara ist zu wichtig an dem Platz, an dem sie ist. In jahrelanger Kleinarbeit hat sie sich wertvolle Kontakte und Freundschaften zu bolivianischen Regierungsmitgliedern und Militärs erarbeitet.«

»Aber Tamara ist schon in Südamerika.«

»Die Genossin Fichtel soll sich nicht um Che kümmern, sondern um Mahon«, unterbrach Markus Wolf ihn unwillig. »Sie wird wissen, was sie zu tun hat.«

»Ich werde den Auftrag so ausführen, wie es der Genosse Wolf verlangt. Obendrein weiß ich auch, wie argentinische Männer denken. Sie sind alle sehr Macho und viril und halten sich für unwiderstehlich. Sie sind wie Toreros, lieben das Spiel mit der Gefahr, aber werden zu Gockeln, wenn Hühner sie bewundernd umflattern. Auch dieser Marc Mahon hört sich nach einem Mann an, der sich bei all seinem Machotum eine romantische Ader bewahrt hat. Ich habe keine Angst vor diesem Auftrag.«

»Das war ein gutes Schlusswort. Die Genossin wird noch heute Abend nach Madrid fliegen.«

»Entweder von dort nach Havanna oder … nach Buenos Aires, zu Ches Eltern und Geschwistern«, ergänzte Großmann. »Es könnte ja sein, dass diese wissen, wo sich Che aufhält. Er hängt sehr an seiner Mutter.«

»Ich verlasse mich auf dich, Genossin«, sagte Markus Wolf in einem Ton, der verriet, dass er in ihr nicht nur eine verdiente Mitarbeiterin sah, sondern ihr nach wie vor aus anderen Gründen zugetan war.

Also auch sie, dachte Timoschenko unzufrieden.

»Natürlich halten wir dich, Genosse Timoschenko, auf dem Laufenden. Bettina wird uns jede Woche einen Lagebericht schicken.«

Am Nachmittag des nächsten Tages saß Marc Mahon im Flieger nach Buenos Aires. Er hatte zwei Plätze gebucht, um arbeiten zu können. Die Gliederung, der Handlungsablauf des Romans stand bereits. Und nun machte er sich an die Arbeit zu schildern, wie es angefangen hatte, damals in Córdoba 1945. In Europa war der Krieg zu Ende gegangen, aber der Kontinent litt unter den Folgen der Schlachten. Viele hungerten, starben an Entkräftung. Endlose Flüchtlingsströme zogen durch die zerbombten Städte. Argentinien hatte durch den Krieg profitiert und die Welt mit Fleisch versorgt. Die Haltung der Regierung war immer etwas zwiespältig gewesen und hatte zwischen den Alliierten und den Nazis hin und her geschwankt und es gab nicht wenige in der Regierung, die das Gefasel der Nazis von der auserwählten Rasse bewundert hatten.

Es war ein heißer Sommertag, als er Che zum ersten Mal sah. Auch Marc Mahon war Schüler des Colegio Nacional Deán Funes in Córdoba, einer öffentlichen Schule. Für die privaten Schulen hatte sein Vater kein Geld gehabt und dies war auch der Grund, warum Ernesto die staatliche Schule besuchte. Es hatten sich viele Deutsche in Córdoba angesiedelt, ehemalige Nazis, die über die sogenannte »Rattenlinie« nach Argentinien flüchten konnten und hier mit offenen Armen aufgenommen wurden, aber auch viele Deutsche mosaischen Glaubens, Überlebende aus den Konzentrationslagern Auschwitz, Buchenwald und Dachau, die auf verrosteten Seelenverkäufern in Buenos Aires angelandet waren und dann im Landesinneren ihr Glück versuchten. Die Kinder der Nazis verheimlichten die Ansichten ihrer Eltern nicht und führten sich wie die Abkömmlinge von Herrenmenschen auf. Nur wer deutsch und Arier war, zählte für sie.

Marc Mahon hatte schon mehrere Auseinandersetzungen mit ihnen hinter sich, nannten sie ihn doch Itzig, obwohl er germanischer als sie aussah. Aber mit Logik hatte die Rassenlehre der Nazis ohnehin nicht viel zu tun, sie war eher eine Religion, wenn auch eine verderbte, weil sie implizierte, dass alle außer den Ariern Untermenschen waren. Das war das Umfeld, in dem Marc Mahon auf Che traf.

Die Stewardess kam zu ihm und fragte ihn zum wiederholten Mal, ob sie etwas für ihn tun könne. Er reiste Erster Klasse. Sein Spesenkonto erlaubte das. Er verneinte höflich. Auf der anderen Seite des Ganges saß eine hochgewachsene Dunkelhaarige mit einem Gesicht, das ihn an eine spanische Flamencotänzerin erinnerte. Ein feingeschnittenes, schmales Gesicht mit dunklen Augen. Sie hatte, wie er sehr wohl bemerkt hatte, mehrfach zu ihm herübergesehen und wenn sich ihre Blicke trafen, hatte sie gelächelt. Eine Frau, deren Augen viele Sünden versprachen, sagte er sich und versuchte sich wieder auf seinen Text zu konzentrieren. Was hatte Hemingway noch einmal gesagt? Schreibe einen ersten wahren Satz. Am besten wäre ein wahrer Satz von Che: ›Stimme kein Siegesgeheul an am sonnenlosen Tag der Schlacht‹. Ein Zitat von Gutiérrez. Che hatte es schließlich oft genug gesagt, damals in der Sierra Maestra, als die Revolution noch keine Flecken hatte. Er schrieb den Satz hin. Ein guter Anfang, fand er. Eine tiefe Befriedigung erfasste ihn. Er kam in die Geschichte rein. Nun weiter.

Er schrieb den ganzen Flug über und stellte fest, dass er besser vorankam als bei seinem letzten Buch. Es schrieb sich von allein. Er brauchte nur die Bilder in seinem Kopf abzurufen. Schließlich ließ ihn auch die Stewardess in Ruhe. Er schlief ein und merkte nicht einmal, dass sie ihn mit einer Decke zudeckte. Er träumte von Córdoba. Ernesto erzählte ihm von Chichina und nannte sie seine Königin, was sie gewiss war. Nie wieder sollte er eine Frau so nennen. Und danach sah er sich in der Sierra Maestra auf einen Bauernhof zurennen und da waren nun Blitze, Rauch und Schreie und das hohe Pochen seines Herzens. Es war nicht so, dass er oft von den Kämpfen in den Bergen träumte, aber wenn er es tat, so waren es quälende Träume. Normalerweise wachte er danach schweißgebadet auf. Doch diesmal erwachte er durch eine sanfte Berührung an seiner Schulter. Er sah schlaftrunken hoch und wähnte sich noch in einem Traum. Es war die Black Lady von gegenüber, die ihn anlächelte.

»Wir können aussteigen. Oder wollen Sie weiterschlafen?«

Er schüttelte den Kopf. Er hatte die Lautsprecheransage nicht gehört.

»Es war kein guter Traum, nicht wahr?«

»Ja. Kein guter Traum«, bestätigte er, immer noch benommen.

Sie tippte noch einmal auf seine Schulter und wandte sich dem Ausgang zu. Er nahm sein Handgepäck und folgte ihr. Die Stewardessen an der Tür schienen sich über ihn unterhalten zu haben, lächelten und wünschten ihm einen angenehmen Aufenthalt in Buenos Aires. Er fuhr zum Hotel Alvear im Recoletaviertel. Es war das beste Hotel Argentiniens, wenn nicht ganz Südamerikas, und stand dem Ritz in Paris und London in nichts nach. Die Diktatoren, die Caudillos Lateinamerikas stiegen dort ab, die Geschäftemacher der Welt trafen sich in der Lounge mit anderen Geschäftemachern und verhandelten über Waffen oder über Rinderpreise und versuchten sich gegenseitig übers Ohr zu hauen. Es war eine Parallelwelt, die nichts mit Argentiniens Wirklichkeit zu tun hatte. Wenn auch die Botschaft des Vatikan nur einige Steinwürfe entfernt lag, so wurde hier nicht an den armen Wanderprediger aus Galiläa gedacht, sondern an den eigenen Vorteil. Sie merkten nicht einmal, dass ihrem Leben etwas fehlte und dass es ein verfehltes Leben war und wenn hier jemals das Wort »Che« fiel, so geschah es mit einem unguten Gefühl und mit Unverständnis darüber, dass er, Che, ihnen ihre Reichtümer wegnehmen wollte. Sie hielten ihn für einen Abgesandten des Bösen.

Martinelli hatte eine Suite für ihn buchen lassen, die aus vier Zimmern und einem Bad bestand. Der Verleger ließ sich nicht lumpen. Marc Mahon sollte daran erinnert werden, dass er, der Medientycoon, ihn als sein bestes Pferd im Stall einschätzte. Er duschte ausgiebig und zog seine Zigeunerkluft an, wie er sie nannte. Eine lederne Fliegerjacke der US-Airforce, eine khakifarbene Hose und ein entsprechendes Hemd. Er überprüfte die Leica und die Contax. Er hatte noch eine zweite Leica im Koffer, die er Che schenken wollte, der wie er ein leidenschaftlicher Fotograf war. Er entnahm der Bar ein Fläschchen Chivas und entschuldigte dies damit, dass er dort, wo immer Che sich aufhielt, keinen Alkohol bekommen würde. Er ermahnte sich, Asthmamittel für Che zu kaufen. Dann rief er die Guevaras an und bekam Roberto, den jüngeren Bruder, an den Apparat. Das letzte Mal hatten sie sich auf Kuba gesehen. Sie hatten sich damals gut verstanden. Doch Roberto war diesmal merkwürdig reserviert.

»Ach, du bist es, Kochba«, waren seine ersten Worte. Es klang nicht sehr erfreut, nicht einmal einladend. »Seit wann bist du wieder in Buenos Aires?«

»Eben angekommen. Kann ich euch besuchen?«

Eine Weile war es still. Er hörte im Hintergrund weibliche Stimmen. Roberto räusperte sich.

»Celia geht es nicht sehr gut. Ich werde sie fragen.«

Er hörte ein fernes Gemurmel. Dann war Roberto wieder am Apparat.

»Hör zu, Kochba. Mutter ist einverstanden.« Marc Mahon hörte den Widerwillen heraus. »Aber es kann nur kurz sein. Sie ist wirklich sehr krank und schwach.«

Es war seltsam, seinen Spitznamen zu hören, den Che ihm einst in der Sierra Maestra verpasst hatte. Oder war dies bereits in Córdoba passiert? Er war sich dessen nicht sicher.

Kochba war der Name eines jüdischen Freiheitskämpfers, der 132 bis 135 n. Chr. gegen das Heer des römischen Kaisers Hadrian gekämpft hatte. Rabbi Akiba hatte ihm als jüdischem Messias gehuldigt. Doch nach anfänglichen Erfolgen unterlag er und starb in der entscheidenden Schlacht und die Juden wurden wieder einmal enttäuscht und aus Palästina vertrieben und lebten fortan in der Diaspora, hatten also wieder kein Glück mit einem Messias, so dass sie weiter warten mussten. Sie konnten sich mit Recht als auserwähltes Volk bezeichnen, denn kein anderes Volk wurde von seinem Gott so geprüft. Ein anderes Volk hätte sich längst einen anderen Gott gesucht, aber vielleicht wäre dann alles noch schlimmer gekommen.

Marc Mahon versprach, dass er es kurzmachen würde und fuhr mit dem Taxi in die Calle Aráoz 21890. Es war ein unscheinbares Haus in einer nicht so feinen Gegend und wenn man sich bewusst machte, dass die Guevaras einst Vizekönige im Stammbaum hatten, doch ein erschütternder Abstieg, worunter aber Ches Eltern nicht litten, dafür war der Vater zu leichtfertig und Celia hielt sich ohnehin für einzigartig und dies nicht einmal unberechtigt. Celia hatte den Stolz einer spanischen Fürstin. Marc Mahon hätte sie sich gut als Nachfolgerin von Evita Perón vorstellen können, aber Celia lehnte die Frau Peróns ab, denn sie fühlte wirklich mit den Armen. Bei ihr war es keine Pose.

Roberto empfing Marc Mahon mit ernstem Gesicht.

»Nur ein paar Minuten. Wenn sie sich nicht so gefreut hätte, dich wiederzusehen, hätte ich nicht zugestimmt.« Es musste also schlimm um sie stehen.

Er führte Marc Mahon in das Schlafzimmer. Celia lächelte ihnen zu. Abgemagert lag sie in den Kissen.

»Kochba, unser Kochba«, flüsterte sie.

Das war nicht mehr die Frau, die er zuletzt in Kuba gesehen hatte, nach dem Einzug der Barbudos, der Bärtigen, in Havanna, als sie gekommen war, um den geliebten siegreichen Sohn in die Arme zu schließen. Wie glücklich war sie damals gewesen. Aber hier lag eine alte Frau am Rande des Todes. Und doch … eine Ahnung ihrer einstigen Schönheit war immer noch sichtbar. Sie hatte die gleichen energischen und verträumten Augen wie Che, was sich wie ein Widerspruch anhörte, gleichwohl aber stimmte, denn Ches Augen konnten traumverloren blicken, aber dann unwillkürlich einen stählernen Glanz bekommen.

»Du bist also zurück, Kochba«, sagte sie.

Er beugte sich über sie und küsste ihr die Wangen.

»Du willst zu Ernesto, nicht wahr?«

Er nickte. »Wisst ihr, wo er ist?«

Ein feines Lächeln ließ ihre einstige Schönheit noch deutlicher hervortreten.

»Hephaistion will zu Alexander. Das ist nur folgerichtig. Nein, Kochba, das wissen wir nicht. Ich habe Fidel geschrieben. Er hat uns geantwortet, dass Ernesto seine Aufgabe zur Befreiung der Menschen wieder aufgenommen hat. Aber er könne nicht sagen wo, weil Che es ihm verboten habe.«

»Ich werde ihn finden!«

»Wenn du ihn findest, wird er sich freuen. Ihr wart ja einmal unzertrennlich. Roberto wird dir einen Brief von mir mitgeben. Ich weiß seit geraumer Zeit, dass Ernesto nicht mir gehört, sondern der Welt. Er ist ein Geschenk Gottes für die, die in Not leben, eine Hoffnung. Und doch … warum er? Ich habe Angst um ihn.«

»Mutter, du solltest dich schonen«, mahnte Roberto.

Celia seufzte. »Sie glauben alle, dass ein wenig Schonung mich länger leben lässt.«

Roberto legte die Hand auf Marcs Schulter. Er beugte sich zu Celia und küsste ihre Stirn.

»Ich finde Ernesto!« Er versprach es noch einmal. »Ich werde ihm seine Asthmamedizin bringen.«

Ihre Augen leuchteten noch einmal auf. Ches Augen.

»Gut. Sehr gut. Leb wohl, guter Kochba.«

Mit Tränen in den Augen ließ er sich von Roberto aus dem Schlafzimmer führen.

»Ihr wisst nicht, wo Che ist?«, vergewisserte er sich noch einmal bei Roberto.

»Nein. Von einem Freund Cienfuegos’ hörte ich, dass er in Afrika ist oder war. Ausgerechnet in Afrika, diesem verlorenen Kontinent.«

Marc Mahon stöhnte. Er war im Kongo gewesen und hatte Patrice Lumumba interviewt, den man wenig später umgebracht hatte. Jetzt vergrößerte Moise Tschombé das Chaos dort. Es war ein Hexenkessel mit korrupten Politikern und Söldnern aus aller Welt. Bitte, lass ihn nicht dort sein, dachte er. Von allen unmöglichen Aufenthaltsorten war dies der schlimmste.

»Ich muss dich leider rausschmeißen. Der Arzt kommt gleich. Nur die Hoffnung, von Che noch etwas zu hören, hält Celia am Leben. Treffen wir uns heute Abend im Fuego, gegenüber dem Friedhof Recoleta. Ich bringe die Zeilen von Mutter mit.«

Marc Mahon verließ mit einem letzten Blick zum Schlafzimmer das Haus, vor dem der Tod bereits an der Schwelle stand. Um sich abzulenken, ließ er sich mit dem Taxi durch die Stadt fahren. Er liebte Buenos Aires. Es war sicher die europäischste Stadt Südamerikas und manche Straßen erinnerten an Paris. Er kaufte die Asthmamedizin für Che, eine Menge Kodakfilme und einige Bücher, denn Che war eine leidenschaftliche Leseratte. Er wählte ›Der stille Don‹ von Scholochow, einen Gedichtband von Majakowski und ›Wem die Stunde schlägt‹ von Ernest Hemingway, das sich später als keine gute Wahl herausstellen sollte.

Am Abend, er hatte sich kaum im Fuego auf die Terrasse gesetzt, erschien Roberto mit Tomaso. Auch dieser breitschultrige, untersetzte Mann mit der dunklen Hautfarbe und dem Indiogesicht hatte einst zu Ches Freundeskreis gezählt und war mit ihm auf der Granma nach Kuba gegangen. Dort war er ein guter Kämpfer gewesen.

»Ich wollte dich überraschen«, sagte Roberto.

Sie umarmten sich und führten einen Tanz auf, der eine gewisse Ähnlichkeit mit einem indianischen Kriegstanz aufwies, und sangen dazu »La Cucaracha«, die Hymne des Pancho Villa. Die Gäste im Fuego sahen ihnen zu und klatschten, als sie mit dem Gehopse aufhörten. Marc Mahon bestellte eine Flasche Kuba-Rum.

»Du willst ihn also suchen«, stellte Tomaso fest.

»Ich werde ihn finden.«

»Warum? Ich hörte, dass ihr euch damals zerstritten habt.«

»Das ist lange her«, erwiderte Marc Mahon verlegen. »Na gut, ich will euch reinen Wein einschenken«, entschloss er sich zur Wahrheit. »Der Verleger Martinelli hat mich engagiert. Ich soll ein Buch über Che schreiben, das als Serie in seiner Zeitung veröffentlicht wird. Es wäre eine Sensation, wenn wir damit beginnen könnten, dass ich Che gefunden habe.«

Tomasos Miene versteinerte. »Ich weiß nicht, ob ich das gut finde!«

Sein Gesicht drückte jedoch aus, dass er es nicht gut fand.

»Er kämpft für die Freiheit vom US-Imperialismus und du willst ein Geschäft daraus machen?«

»Du versilberst eure Freundschaft«, unterstützte Roberto ihn.

»Ich bin nun mal Journalist. Ich bekämpfe die Yankees mit der Feder. Sollen nur seine Feinde über ihn schreiben? Ich habe ihn immer unterstützt, wenn ich auch nicht in allem seiner Meinung gewesen bin.«

»Ich weiß, dass er dich für einen Bourgeois hält«, sagte Roberto feindselig. »Bestenfalls für einen Salonbolschewisten.«

»Ich kenne seine Meinung über mich«, erwiderte Marc Mahon bitter. »Nicht jeder ist ein Che Guevara und glaubt an die Unbedingtheit einer Idee.«

»In der Sierra Maestra nannte er dich einen Krieger. Du wärst so viel wert wie eine Kompanie gewesen. Cienfuegos nannte dich einen jüdischen Apachen und nun … willst du einen Abenteuerroman aus seinem Leben machen?«

»Ich war einst so, wie Cienfuegos mich nannte. Aber das war in der Morgenröte der Revolution gewesen. Damals waren wir alle rein. Wir waren, obwohl wir töteten, ohne Schuld.«

»Das ist jetzt anders?«, fragte Roberto scharf.

»Ja. Es ist seitdem viel passiert. Die Politik hat die Quelle verschmutzt. Doch lassen wir das! Reden wir lieber von den schönen Tagen in Córdoba.«

»Du warst damals, wie Che mir mal erzählte, ein gefürchteter Raufbold«, sagte Tomaso, nur zu gern bereit, die Schärfe aus dem Gespräch herauszunehmen. »Ja, reden wir lieber von den guten Tagen in Córdoba.«

Marc Mahon wurde auf einen hochgewachsenen Mann mit einem breiten Gesicht aufmerksam. Er saß am Nebentisch und Marc hatte den Eindruck, dass er sie belauschte. Er bat seine Freunde, leiser zu sprechen.

»Es kann natürlich Einbildung sein, aber ich glaube, dass wir bespitzelt werden. Ja, der große Mann mit dem hellen Hut«, wisperte er.

»Gut. Sprechen wir leiser«, stimmte Roberto zu. »Die CIA hat überall ihre Leute. Ich habe auch den Eindruck, dass unser Haus überwacht wird. Wahrscheinlich haben sie deine Fährte aufgenommen, als du uns besucht hast.«

»Legen wir ihn um!«, schlug Tomaso vor.

»Nein. Dann würde man uns gleich verdächtigen«, entgegnete Roberto. »Sie sind ja nur darauf aus, uns etwas anzuhängen.«

Sie redeten lange über die Jugend in Córdoba, über Ches Reisen durch Südamerika, über seine Zeit in der Leprastation und seinen Glauben daran, dass man die Welt ändern könne. Es wurde eine lange Nacht, die mit viel Rum befeuert wurde. Erst nach Mitternacht kam er ins Alvear zurück.

Als er an der Bar vorbeiging, sah er die Black Lady an der Theke sitzen. Er erinnerte sich an ihr Lächeln, ging zu ihr und schwang sich neben ihr auf den Sessel.

»Von welchen Sternen fliegen wir einander zu?«, verballhornte er einen Satz von Nietzsche.

»Ganz hübsch«, sagte die Black Lady. »Aber leider abgekupfert. Und Nietzsche und Lou Salomé sind ja nicht gerade glücklich geworden.«

»Wenn Sie nicht Lou Salomé sind, wer sind Sie dann?«, fragte Marc Mahon und bestellte einen Rum.

»Bettina Markaro vom Esquire.«

»Argentinierin?«

»Ja, aber mittlerweile habe ich die amerikanische Staatsbürgerschaft und außerdem bin ich deutscher Abstammung.«

»Auch ich habe deutsche Wurzeln und außerdem sind wir Kollegen.«

»Dachte ich mir. Ich habe Sie im Flugzeug bei der Arbeit beobachten können. Typisch deutsche Verbissenheit.«

Marc Mahon stellte sich nun seinerseits vor und sie nickte erfreut.

»Schön, den Autor des Capa-Romans kennenzulernen. Und was machen Sie hier in Buenos Aires?«

Er hatte nicht vor, mit dem wahren Grund hausieren zu gehen. Er fand die Black Lady schön und sie erinnerte ihn an eine andere Schönheit, die er sehr geliebt hatte, aber irgendetwas machte ihn vorsichtig. Er hätte nicht sagen können, was es war. Wenn man ein Krieger im Dschungel gewesen war, verliert man nicht den Instinkt, der einen vor Gefahr warnt.

»Und was führt Sie nach Buenos Aires?«

»Reine Sentimentalität. Ich bin hier aufgewachsen. Ich lebe in New York, komme aber gerade aus Madrid, wo ich über den Tod Federico García Lorcas recherchiert habe. Bekanntlich wurde er von den Franco-Faschisten ermordet.«

»Interessant. In Madrid fündig geworden?«

»Nein. Das Franco-Regime ist nicht sehr daran interessiert, seinen Tod aufzuklären!«

»Und wie gefällt Ihnen Buenos Aires heute?«

»Sie ist nicht mehr so lebendig wie einst. Man spürt die Melancholie. Eine verblühte Schönheit, die sich nach ihrer Jugend zurück sehnt.«

»Dann sind Sie also rein privat hier?«

»Das dann doch nicht. Ich arbeite auch an einem Artikel über die revolutionären Bewegungen in Lateinamerika.«

»Ah ja«, erwiderte Marc Mahon und fühlte sich in seiner Vorsicht bestätigt. Du sollst auf sie neugierig werden, sagte er sich. Er glaubte nicht mehr, dass ihre Bekanntschaft ein Zufall war.

»Was halten Sie von der Lage hier in Argentinien?«, fragte sie und lehnte sich etwas gegen ihn. Ihre Arme berührten sich.

»Soweit ich mir ein Bild davon machen kann, ist die Linke nicht sehr groß, nicht organisiert und wenig kampfwillig. Es sind alles mehr oder weniger Debattierclubs.«

»Ja, das sehe ich genauso.«

Der Druck ihrer Schulter verstärkte sich. Die schwarze Bluse verrutschte und gewährte einen Blick auf ihre Brüste. Die Alarmglocken in seinem Kopf verstärkten sich. Aber ich bin doch hier im Alvear und nicht im Dschungel, versuchte er das Gefühl rational anzugehen. Dann sah er jemanden in die Bar kommen. Es war der Mann mit dem hellen Hut, den er im Fuego gesehen hatte. Er setzte sich in eine Ecke und tat so, als hätte er Marc Mahon nicht bemerkt. Hier stimmt etwas nicht, sagte er sich. Waren die beiden ein Team? Gleichwohl versuchte er logisch zu denken, machte sich Sorgen, dass er aus lauter Vorsicht Gespenster sah. Du bist nicht mehr der Mann, der neben Che gekämpft hat und nun witterst du Gefahren, die vielleicht gar nicht vorhanden sind. Er beschloss, sich schnellstens aus der Situation zu befreien, die Gefahr signalisierte oder doch ganz harmlos war?

»Ich glaube, ich habe die richtige Bettschwere. Es war mir ein Vergnügen, Bettina Markaro kennengelernt zu haben.«

Sie hob ihr Glas und prostete ihm zu, bat ihn aber nicht, zu bleiben.

»Adios, großer Autor.«