Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Acabus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

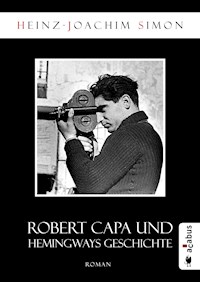

Bei jedem Fotografen leuchten die Augen auf, wenn er den Namen Robert Capa hört. Eine Legende, ein Mythos. Das Leben des berühmtesten Kriegsfotografen war mehr als abenteuerlich. Ein rauschhaftes Leben - oft unter Todesgefahr. Als André Friedmann in Budapest geboren, muss Robert Capa noch als Jugendlicher vor dem faschistischen Horthy-Regime fliehen. Er geht nach Berlin und lernt dort bei der berühmten Fotoagentur Dephot in der Jägerstraße/Ecke Friedrichstraße unter Simon Guttmann das Fotohandwerk kennen. Er muss vor den Nazis nach Paris fliehen. Dort verliebt er sich in Gerda Taro. Sie beendet seine Erfolglosigkeit, indem sie ihm einen neuen Namen, eine neue Identität gibt: Robert Capa. Schon bald wird er von den Zeitungen in den spanischen Bürgerkrieg geschickt. Sein Wagemut, seine Leidenschaft, sein Antifaschismus und sein Eintreten für die gerechte Sache machen ihn schon bald zu einer außergewöhnlichen Erscheinung und zum Gefährten von Ernest Hemingway, Martha Gellhorn und John Dos Passos. Man erlebt die Lebenslust Capas, sei es in den Bars von Paris, sei es in den Clubs von Madrid. Man feiert und lebt schnell, und am nächsten Tag geht es zum Rendezvous mit dem Tod. Ein Buch, das die Dreißiger Jahre in Berlin, Paris und Madrid auferstehen lässt. Ein Roman ist nur dann gut, wenn der Leser glaubt dabei zu sein.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 724

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Heinz–Joachim Simon

Robert Capa und Hemingways Geschichte

Roman

Simon, Heinz-Joachim : Robert Capa und Hemingways Geschichte. Roman. Hamburg, acabus Verlag 2018

Originalausgabe

ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-679-7

PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-678-0

Cover: © Annelie Lamers, acabus Verlag

Covermotiv: pixabay.com

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH,

Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.

_______________________________

© acabus Verlag, Hamburg 2018

Alle Rechte vorbehalten.

http://www.acabus-verlag.de

Hommage an die integren Journalisten

und großartigen Fotografen

Tanz mich zu deiner Schönheit mit einer

brennenden Geige.

Tanz mich durch die Panik bis ich mich sicher

versammelt habe.

Hebe mich wie einen Olivenzweig und sei

meine Taube auf dem Heimweg.

Tanz mich bis ans Ende der Liebe.

Tanz mich bis ans Ende der Liebe.

1. Buch

1.

Sie schlugen ihn. Sein Gesicht war dunkel, und sie schlugen ihn. Junge Männer mit rasierten Köpfen und hohen schwarzen Schnürstiefeln schlugen den Mann zu Boden. Ich tat nichts und ging weiter. Ich hörte seine Schreie. Aber ich ging weiter. Mir hatten sie nichts getan.

Doch das Bild des Mannes am Boden ist seitdem in mir. Längst weiß ich, ihre Schläge galten auch mir. Haben wir nichts daraus gelernt? Gar nichts daraus gelernt? Es passierte doch schon einmal …

Es waren Tage der Gewalt. Es geschah in Berlin und in Paris und Wien und auch in Budapest. Das Böse begann bereits 1931 Europa in Besitz zu nehmen. Er war noch ein Junge, sah aber bereits aus wie ein Mann, und sie schlugen ihn mit Wut und Verachtung und Berechnung. Und er, André, lachte. Auch deswegen schlugen sie ihn. Der Polizeioffizier sah dabei zu, saß breitbeinig auf einem Stuhl in der Wachstube des Präsidiums und sah zu und pfiff dabei einen deutschen Schlager. Das Lied vom Kleinen grünen Kaktus. Mit gespitztem Mund nickte er seinen Männern zu. Ihn amüsierte der Frechdachs mit den mutwilligen Augen und dem unbändigen Haarschopf. Sie wollten nichts von ihm. Sie wollten nur strafen.

So war das damals im Budapest des Horthy. André war auf einer Demonstration gewesen, und sie hatten ihn aus dem Marschzug herausgegriffen. Er war auf fast allen Demonstrationen des letzten Jahres gewesen. Niemand hatte ihn dazu angehalten. Er war nicht einmal ein Kommunist, wie sie ihn schimpften. Er war ein Jude, aber das war ihm nur am Passahfest bewusst. Aber er wusste, was Recht und Unrecht war. Damals wusste man dies. Sie lebten nicht in Buda, sondern im weniger mondänen Pest, in dem sich auch leben ließ, obwohl man Angst und Elend und Zorn sehen konnte. Er war in dem Alter, in dem man nicht einsieht, dass die einen in Armut leben und die anderen in Buda in weißen Villen, die Licht verströmten und aus denen in lauen Sommernächten Musik und das perlende Lachen elegant gekleideter Frauen zu hören war.

Er marschierte hinter roten Fahnen her, aber er ging auch gern nach Buda hinaus und betrachtete sehnsuchtsvoll die weißen Villen mit den chromblitzenden Automobilen davor, aus denen Menschen stiegen, die ihm so anders erschienen als die in Pest. Sie zeigten eine Anmut und eine Leichtigkeit des Lebens, die niemand in seiner Straße kannte. Er neidete es ihnen nicht. Neid war ihm zeit seines Lebens fremd. Aber in seinen jungen Jahren sah er nicht ein, warum nicht alle so leben konnten. Das war sein ganzer Kommunismus, und er war siebzehn Jahre alt. Ein Alter, in dem sich die Weichen eines Lebens entscheiden.

Er sah also älter aus, als er war, und in Pest, in der Vorashâzstraße war er der Anführer einer Jugendbande, die manchen Unfug trieb, doch deren größte Missetat bestand darin, die Kaufleute in der Parisi Udvar Passage um einige Flaschen Tokajer oder einige Päckchen Zigaretten zu erleichtern. Man schrieb ihnen auch eingeworfene Fensterscheiben und besudelte Wände zu, die zum Widerstand gegen den Kapitalismus aufriefen, was nicht in jedem Fall zutraf. Die Mädchen der Besayhö–Familie, die neben dem Modeatelier der Mutter wohnten, sahen in ihm einen Helden, obwohl sie doch einem Adelsgeschlecht angehörten und er, André, nur der Sohn des Modeschneiders Friedmann war, der als notorischer Spieler und ‚Bruder Leichtfuß’ galt, dessen Modeatelier jedoch durch die Tatkraft der Mutter selbst für die Budapester Gesellschaft ein Begriff war, denn die Frauen der Honoratioren Budapests bestellten ihre Kleider im Modeatelier Friedmann in der Varoshâzstraße 10.

André haftete schon damals diese Aura des Besonderen an. Es war noch verpuppt, aber später sprach man davon, dass er an Kiplings LordJim oder Fitzgeralds Gatsby erinnerte, und manche Freunde in seiner Pariser Zeit verglichen ihn mit der Eleganz und dem Esprit eines Byron. So etwas war schon zu erahnen, selbst wenn er noch in kurzen Hosen mit dem verwegenen Lächeln eines D’Artagnan durch Pest stolzierte und sich von den Besayhö–Mädchen bewundern ließ. Er war sich seines Wertes bewusst. Schon damals ging er davon aus, dass er Großes erreichen würde, wenn er auch nicht hätte sagen können, was dies war. Selbst mit seinem ewig zerzausten ungebärdigen Haar und dem schmutzigen Gesicht waren die Besayhö–Mädchen davon überzeugt, dass er etwas zu werden versprach wie die Ritter in den Romanen von Sir Walter Scott. Ein Ivanhoe.

Und nun schlugen ihn die Polizisten. Sie hatten ihn in die Wachstube gestoßen. Einer von vielen. Grobe Hände drückten seinen Kopf herunter und hielten seine Hände fest, und Faustschläge prasselten auf ihn ein. So taten sie es bei allen. Aber diese lachten nicht und er, André Friedmann, trotzte den Schmerzen und lachte mit blutigem Gesicht. Der Polizeioffizier in der prall sitzenden Uniform und einem feisten selbstzufriedenen Gesicht feuerte seine Männer an, härter zuzuschlagen. Sie hörten es gern.

Als er aufwachte, befand sich André in einer Zelle. Benommen rappelte er sich hoch. Der Kopf tat ihm weh, der Kiefer und die Rippen und der Schritt. Oh ja, sie hatten sich redlich Mühe gegeben. Er unterdrückte die Tränen. Zeig es ihnen nicht, forderte er sich auf. Du bist André Friedmann. Kümmere dich um das Wesentliche. Wie kommst du hier raus? Es war eine große Zelle. Neben ihm lagen andere, auch kaum älter als er. Einige waren aus seiner Straße. Unter ihnen Szandor, den sie Duck nannten, wegen seiner untersetzten Gestalt und seinem watschelnden Gang. Szandor war mehr als ein Kamerad. Er war sein erster Gefolgsmann, ein Freund, verlässlich und treu, zudem stark wie ein Ringer. Von Natur aus gutmütig, setzte er seine Kräfte nur ein, wenn er gereizt wurde oder der von ihm verehrte Anführer es verlangte.

„Na Kumpel, wie geht’s dir?“, fragte André und versuchte das Lächeln, das in dem Filmen aus Amerika sein Held Douglas Fairbanks lächelte.

Diesmal gelang es ihm nicht besonders gut. Der Kiefer schmerzte. Seine Stimme hörte sich an wie das Krächzen der Raben über der Festung Buda.

„So, wie du aussiehst, fühle ich mich!“, stöhnte Duck und verdrehte die Augen. „Was werden die mit uns machen?“

„Was sollen sie noch mit uns machen? Die Prügel haben sie uns doch schon verabreicht. Sie werden uns laufen lassen.“

„Die Frage ist nur: wann.“

„Mach dir keine Sorgen. Sie werden sich kaum unnütze Esser ins Haus holen. Für die sind wir doch nicht wichtig.“

„Es gibt Gerüchte, dass Verhaftete verschwunden sind. Einfach verschwunden.“

„Das waren Parteimitglieder. Funktionäre. Wir sind noch nicht einmal Mitglieder bei den Jungen Pionieren. Nein, wir sind zu unwichtig für sie!“, widersprach André.

Er sah zum Fenster über ihnen, durch das das erste Licht des Morgens in die Zelle fiel. Eine ganze Nacht waren sie nun im Polizeigefängnis von Budapest. Langsam fielen Sonnenstrahlen in die Zelle. Aber dies verbesserte nicht den Anblick. Sie waren acht Jugendliche und sie sahen alle nicht besonders gesund aus. Die Wände glänzten feucht. Es war kalt in der Zelle.

„Wir sollten abhauen“, sagte André und reckte sich.

„Hier kommen wir nicht raus“, widersprach Duck mutlos.

„Nein. So meine ich es nicht. Wir sollten aus Ungarn abhauen. Hier wird nichts aus uns.“

„Und wo willst du hin?“

„Nach Deutschland.“

„Auch da gibt es Faschisten. Vielleicht Schlimmere als bei uns.“

„Wo gibt es keine Faschisten?“

„In Amerika.“

„Ich weiß nicht. Da sind die Neger die Juden!“, widersprach André nachdenklich.

Gewiss, Amerika war eine Alternative. Aber er hatte Jack London gelesen und Sinclair Lewis. Alles schien dort auch nicht in Ordnung zu sein.

Er war ein großer Leser und Stammgast in der Öffentlichen Bibliothek des Belváros–Viertels. Zuerst hatte ihn die Geschichte der Griechen begeistert, und er kannte sich aus mit den Heldentaten eines Achilleus oder Odysseus. Lange Zeit war das Haus mit den vornehmen weißen Säulen, das der Varoshâz–Straße 10 gegenüberlag, die Burg des Priamos gewesen, sein Troja. Später hatten ihn dann Dumas, Hugo und Zola in den Bann geschlagen, und schließlich war er bei den Amerikanern gelandet, und er kannte einiges von Jack London, Sinclair Lewis und sogar von Fitzgerald und Hemingway. Die Romane waren für ihn Leben. Es passierte wirklich. In seinem Kopf. Immer wieder. Tagträume, die ihn dazu verführten, Wagnisse einzugehen, über die die Mutter die Hände über dem Kopf zusammenschlug. Man gab in der Familie Friedmann nicht allzu viel auf Romane. Das Leben war ohnehin schwer genug.

Im Zellengang waren Schritte zu hören. Alle strafften sich. Die Angst vor weiteren Schlägen stand ihnen im Gesicht.

„Sie holen uns!“, flüsterte Duck panisch.

Zwei Polizisten standen vor der Zelle. Aber ihre Knüppel hingen noch an ihren Gürteln. Sie schlossen die Zelle auf.

„Wer von euch Pack ist André Friedmann?“, schrie der Rotbäckige der beiden Polizisten.

André wusste nur zu gut, dass sein gemütliches Gesicht täuschte.

Er trat vor. Duck stieß einen warnenden Laut aus. André zuckte mit den Schultern.

„Das bin ich!“, sagte er und versuchte, selbstbewusst dreinzublicken. Er durfte diesen Männern gegenüber keine Angst zeigen.

„Auch noch der Unverschämteste der Bande!“, knurrte der Polizist, dessen Stiernacken Drohung genug war.

„Komm mit, Judenschwein!“, sagte der Rotbäckige.

André warf dem Freund einen entschuldigenden Blick zu und ging zur Tür. „Wir sehen uns morgen vor dem Corona–Café“, sagte er lässig zu Duck, und es klang so bestimmt, als spräche er diese Verabredung in der Varoshâz–Straße aus.

Die Polizisten stießen ihn durch den Gang und führten ihn in die Wachstube. Der pfeifende Polizeioffizier war nicht zu sehen. Sein Vater stand mit überkreuzten Beinen am Tresen, elegant wie immer, in schwarzem Anzug und schneeweißen Gamaschen. Die dunkle silbern bestickte Weste zeigte keinen Bauch, sondern die dicke goldene Kette der Taschenuhr. In der Hand hielt er die obligatorische Melone. Er stützte sich auf einen Spazierstock mit silbernem Knauf. Aufmunternd nickte er André zu. Im ganzen Belváros–Bezirk kannte man seinen Vater und bewunderte und belächelte ihn. André war stolz auf den Vater und liebte ihn, liebte seine Eleganz und seine Leichtfertigkeit. Zugegeben, man lästerte über seine vergeblichen Versuche, durch das Kartenspiel zu großem Geld zu kommen. Aber es schwang immer auch Bewunderung mit. Das ist ein Kerl, immer lustig, sagten die Männer im Viertel, und die Frauen widersprachen nicht.

„Da haben Sie Ihr Früchtchen!“ sagte der Polizist hinter dem Tresen, ein gelbes vertrocknet aussehendes Gesicht. „Sie müssen gute Verbindungen haben, dass wir den Burschen freilassen sollen“, fuhr er fort. „Wer sind Sie denn, dass das Büro des Polizeipräsidenten dies verfügt hat!“

Er blickte finster, aber es schwang durchaus Bewunderung und Vorsicht mit. Mit neidischen Augen betrachte er den eleganten Anzug. Er kannte nicht Dezsös Wahlspruch: Wer reich sein will, muss als erstes den Eindruck machen, reich zu sein. Dezsös hatte einige solcher Sprüche, die seinen Lebenswandel erklären sollten.

„Das Modeatelier Friedmann kennt man in ganz Budapest. Hier, meine Karte. Wenn Ihre verehrte Gattin einmal eine elegante Robe nach neuestem Pariser Chic braucht, sind Sie bei mir an der richtigen Adresse!“, sagte der Vater und warf die Karte wie ein Almosen auf den Tresen und strich sein Bärtchen hoch.

„Scheiße! Eines Tages werden wir euch Juden alle aus dem Land jagen!“, brummte der Stiernackige hinter André.

„Ungarn würde dabei seine Seele verlieren“, erwiderte der Vater ungerührt und verbeugte sich leicht und schwenkte den Hut und drückte ihn schief auf den Kopf, was ihm ein leicht verwegenes Aussehen gab, wie es sich für einen Mann von Welt gehörte. Er nahm den Sohn bei den Schultern und wollte ihn hinausführen.

„Halt! Er muss noch unterschreiben, dass er anständig behandelt wurde.“

„Das wurde ich nicht!“, trotzte André heftig und sah Zustimmung heischend zu seinem Vater hoch. „Schau mich doch nur an.“

„Das sind Kratzer, mein Sohn. Bis zur Hochzeit ist das wieder weg. Manchmal muss man nachgeben.“

„Man darf sich nichts gefallen lassen!“, widersprach André. „Du sagst doch immer, dass Recht auch Recht bleiben muss.“

„Sie haben es gehört“, wandte sich der Vater an den Mann hinter dem Tresen. „Sie sehen ja, wie der Junge aussieht.“

„Wer weiß, bei welcher Schlägerei er sich das geholt hat. Will das Jüngelchen etwa behaupten, dass wir das getan haben?“, mischte sich der Stiernackige ein und machte einen Schritt auf André zu.

„Genau das!“, erwiderte André mit gefurchter Stirn, und der Vater klopfte ihm mahnend auf die Schulter.

Der Stiernackige nestelte an dem Schlagstock an seiner Hüfte.

„Dir werde ich doch …!“

„Ach, lassen wir das Pack doch abziehen. Sie haben Verbindungen nach ganz oben. Warum sollen wir uns Ärger einhandeln!“, hielt der Polizist hinter dem Tresen seinen Kollegen zurück und machte eine Handbewegung, dass die Friedmanns verschwinden sollten.

„Man darf ihnen nicht nachgeben, Vater!“, sagte André draußen unzufrieden.

„Der biegsame Halm übersteht den Sturm. Manchmal ist nachgeben richtiger.“

„Wir Friedmanns haben doch Ehre und Anstand. War ein Friedmann nicht ein Freund Bakunins und starb für Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit?“

„Ja, der Vetter starb dafür. Und was hat er davon? Er war dumm, der Vetter, wollte ein Stamm sein und zerbrach im Sturm. Wenn wir nicht biegsam sind, verpfuschen sie uns das Leben.“

„Es ist ungerecht.“

„Das ist es. Aber damit haben wir schon zu tun, seitdem der verfluchte Titus den Tempel in Jerusalem in Brand stecken ließ. Ich liebe deinen Mut, mein Sohn. Aber ich würde mich freuen, wenn du auch deinen Verstand gebrauchen würdest. Was meinst du, wozu du ein Köpfchen hast? Um den Besayhö–Mädchen schöne Augen zu machen?“

„War es schwer, mich freizubekommen?“, fragte er schnell, um den Vater auf andere Gedanken zu bringen.

Gegenüber, auf der anderen Seite des Flusses, hing die Morgensonne über dem Burgpalast. Auf dem Wasser lag noch der Nebel. Es würde ein schöner Tag werden.

„Was wird mit den anderen geschehen?“, setzte er mit etwas schlechtem Gewissen hinzu und dachte an Duck, mit dem er sich vor dem Corona–Café verabredet hatte, und der keinen Vater hatte wie er, André Friedmann.

„Was wird schon geschehen? Sie werden ein paar Tage durchgeprügelt werden.“

„Können wir gar nichts für sie tun?“

„Gar nichts. Es war schwierig genug, dich freizubekommen. Mutter hat mit der Gattin des Polizeipräsidenten telefonieren müssen, die eine gute Kundin bei uns ist. Sie musste ihr ein Abendkleid aus blauer Seide versprechen. Reine Verschwendung bei der Kuh. Aber es hat genutzt. Doch du musst noch heute das Land verlassen, mein Junge.“

Der Vater seufzte und schwang dabei den Stock, als habe er es eilig, ins nächste Café zu kommen, um dort eine neue Partie Kartenspiel nicht zu versäumen. Er schien nicht mehr böse auf ihn zu sein. Er war selten böse auf ihn und seine beiden Brüder. Vater machte ihnen nie Vorwürfe. Die jungen Füllen wollen sich austoben, pflegte er zu sagen, wenn die Mutter ihm vorwarf, den Jungen alles durchgehen zu lassen.

André schreckte es nicht, das Land verlassen zu müssen. Es war ihm ohnehin schon seit geraumer Zeit durch den Kopf gegangen. Es passierte jetzt nur früher, als er es geplant hatte. Nur, dass er Duck nicht wiedersehen würde, das tat weh. Ihn dort im Polizeirevier zu wissen, war ein bedrückender Gedanke.

Die Mutter war nicht so langmütig wie der Vater. Kaum hatten sie das Atelier in der Varoshâz Nummer 10 betreten, sprang sie hinter ihrem Pult auf und verabreichte ihm eine kräftige Ohrfeige. Dann riss sie ihn in die Arme.

„Mein Gott, wie der Junge aussieht! Sie haben meinen André geschlagen.“

„Es ist nichts, Mutter!“, wehrte André verlegen ab, wand sich aus ihren Armen und sah zu den Näherinnen hinüber, die in langen Reihen an den Singernähmaschinen saßen und kichernd zusahen.

„Schmock, musst du dich immer wieder in Schwierigkeiten bringen! Kannst du nicht einmal auf den Ruf deiner Familie Rücksicht nehmen! Diesen Leichtsinn hat er von dir, Dezsö. Er ist genau so ein Filou wie du!“, wandte sie sich nun mit funkelnden Augen an ihren Mann.

Der Vater schnippte ein imaginäres Staubteilchen von seiner Melone, zupfte die Blume an seinem Revers zurecht und zwinkerte André zu.

„Julia, wir wollen doch nicht hier vor ….“

Doch sein Protest geschah nur der Form halber. Er wusste, dass sie sich nicht aufhalten ließ und nicht eher aufhören würde, bis sie ihren Zorn losgeworden war.

„Ach was, jeder im Viertel weiß doch, was ich mir mit dir aufgeladen habe!“, legte die Mutter los, und die Näherinnen beugten sich über die Nähmaschinen, angestrengt bemüht, nicht in lautes Lachen auszubrechen.

„Warst du schon bei den Textilfabriken Groskoj wegen der neuen Stoffe? Du hast es versprochen! Du hast es mir dreimal versprochen“, ging sie zum Angriff über.

Sie reichte ihrem Mann zwar nur bis zur Schulter, und doch wirkte sie nicht klein oder gar zerbrechlich. Selbst einem viel größeren und viel kräftigeren Mann hätte sie sich ebenbürtig gefühlt. Sie war ein Energiebündel, dem nur selten die Kräfte erlahmten. Julia Friedmann war an die Vierzig. Ihre Hüften waren durch die Geburt dreier Buben breiter geworden, aber sie war noch immer eine schöne Frau mit dichtem schwarzen Haar und glutvollen Augen, beides hatte sie neben der langen Nase an ihren Ältesten, an André, weitervererbt.

„Ich werde Groskoj schon noch aufsuchen. Noch heute Nachmittag“, versprach Deszö Friedmann gelassen.

„Ich wusste es! Du warst nicht bei ihm. Oh, ich wusste es! Hast du das Geld noch, das du ihm geben solltest, oder ist es bereits über den Spieltisch gegangen? Ich kenne dich, du Teufel! Reich könnten wir sein. Ein Automobil könnten wir haben, ein kleines Haus vor der Stadt … Aber wohin geht das Geld? Was treibt mein Gemahl? Er ernährt alle Spieler dieser Stadt. Jawohl, alle können es hören. Der schnieke Herr verspielt das Erbe seiner Kinder! Hunger werden sie eines Tages leiden. Im Armenhaus werden wir enden.“

„Nun übertreib doch nicht immer so, Frau!“, wehrte der elegante Dezsö Friedmann ab, setzte seine Melone auf und rückte den Hut zurecht, verfolgt von den bewundernd raunenden Näherinnen.

Deszö strich sich selbstgefällig über das Bärtchen.

„Du hast also das Geld noch?“, fragte Julia Friedmann herausfordernd, und ihre schönen Augen zogen sich zu einem Strich zusammen. Die Hände in die Hüften gestützt verlangte sie Antwort.

„Ja doch. Was du immer denkst. Noch heute Nachmittag werde ich … Ach nein, heute Nachmittag geht es nicht. Aber morgen, morgen werde ich ganz bestimmt …“

„Ich habe es gewusst. Du willst zu deinen Kumpanen ins Café und wieder bis morgen früh Karten spielen. Was macht man nur mit einem solchen verantwortungslosen Mann? Ein Schandfleck der Gemeinde ist er. Und ich, eine Berkovitz, musste an einen solchen verantwortungslosen Gesellen geraten. Mein Vater hat mir abgeraten dich zu heiraten, meine Mutter hat mich gewarnt. Aber ich dumme Kuh muss auf diesen Dandy hereinfallen. Jawohl, Dandy und Nichtsnutz, Kaffeehausgänger, Spieler und Säufer.“

„Nun hör endlich auf, Frau!“, widersprach Dezsö nervös werdend. „Du weißt doch, was jetzt wichtiger ist als der Groskoj. Du weißt doch, dass André aus Budapest verschwinden muss.“

„Ich weiß. Ich weiß. Welch ein Unglück! Und alles wegen nichts und wieder nichts. Was haben wir Friedmanns mit den Kommunisten zu schaffen? Wir sind doch für Horthy und zahlen unsere Steuern, und nicht zu knapp, und jeder kennt unsere Creationen, jeder!“

Sie warf den Näherinnen einen schnellen Blick zu, und diese taten, als wären sie emsig bei der Arbeit, denn sie befürchteten, dass der Zorn Julia Friedmanns auf sie niedergehen würde.

„Na, Mutter, du musst jetzt nicht gleich die Nationalhymne singen“, winkte Dezsö ab.

Julia Friedmann stutzte und sah ihren Mann an, ihr Mund zuckte.

„Nichtsnutz! Spieler!“, fauchte sie. „Komm mit in die gute Stube!“

Sie lief ihnen voran aus dem Atelier in die angrenzende Stube, die mit ihrer bauchigen Kommode und dem glänzenden Eichenschrank mit kleinen Türmchen wohlhabendes Bürgertum ausstrahlte. Den Friedmanns ging es nicht so schlecht, wie die Mutter ständig jammerte, denn das Atelier lief gut, obwohl die Geschäfte nachgelassen hatten. Die Zeiten waren schlecht. Julia Friedmann war der festen Überzeugung, dass das Atelier noch mehr abwerfen würde, wenn ihr Mann, dieser Bonvivant, sich mehr darum kümmern und sich nicht in den Cafés herumtreiben würde, was nicht unberechtigt war, aber nicht ihre Tiraden rechtfertigte, dass sie vor einem Abgrund stünden und bald im Armenhaus Logis suchen müssten. Sie lebte in ständiger Angst, vor dem Ruin zu stehen, dass ihr Mann eines Morgens nach Hause kommen und mitteilen würde, dass er das Atelier verspielt hatte. Sie traute ihm dies und noch Schlimmeres zu. Dabei war er für das Geschäft nicht unwichtig. Er war ein Mann, der auf Frauen wirkte, und so manche Augen der Kundinnen leuchteten auf, wenn er, was nur leider selten vorkam, durchs Atelier schritt und sein Bärtchen zupfte und der Kundin ein Kompliment über ihr Aussehen machte. Doch meistens war er aushäusig. Angeblich in Geschäften unterwegs. Aber diese bestanden aus langen Aufenthalten in den Cafés und aus nächtlichem Kartenspiel, sodass er meist erst morgens und in der Regel angeheitert wieder auftauchte. Erst am frühen Nachmittag pflegte er aufzustehen, sich sorgfältig und mit umsichtiger Berechnung, um die Wirkung anzuziehen. Ein kurzer Gang durch das Atelier, ein paar aufmunternde launige Sprüche zu den Näherinnen, und schon verließ er mit eiligen Schritten, den Spazierstock schwingend, das Haus. Selbst die stetigen Vorwürfe seiner Frau, ihre ständigen Tiraden konnten ihm nicht die gute Laune austreiben, geschweige denn ihn von seinem Lebenswandel abbringen.

Auch jetzt, in der kleinen Wohnstube, prallten ihre Vorwürfe an ihm ab, und er zwinkerte verschwörerisch dem Sohn zu, als die Mutter händeringend ihr Unglück beklagte.

„Haben wir nicht genug Sorgen? Und jetzt auch das noch! Mein Ältester, mein Augapfel, wird mir vom Herzen gerissen. Statt ihm einzubläuen, dass man sich nicht mit der Politik einlässt, dass gerade wir von Israel nicht auffallen dürfen, lässt du ihn herumstromern und hast nichts anderes im Sinn, als ein liederliches Leben zu führen. Was wird aus dem Jungen? Ich hatte gehofft, dass er mir bald hier im Atelier zur Hand gehen würde. Die beiden anderen sind ja noch zu klein. Aber er hier, mein André, sollte mir die Stütze sein, die mir mein Mann nicht ist. Was wird aus ihm in der Fremde? Wovon soll er leben? Verkommen wird er uns. Ein Schlemihl wird er werden wie sein Vater. Ach, warum prüft uns der Herr so? Was habe ich getan, dass ich dies ertragen muss?“

„Jammere nicht, Weib. Such ihm endlich die Sachen zusammen. Er muss noch heute fort. Du kennst die Auflagen. Führ dich nicht wie ein chassidisches Klageweib auf.“

Dezsö Friedmann zog die Taschenuhr heraus und klappte den Deckel hoch und schüttelte bedenklich den Kopf.

„Wenn er den Abendzug noch erreichen will, muss er sich sputen. Der Junge braucht ein paar gute Sachen, damit er eine gute Figur machen kann. Kleider machen Leute, merk dir das, mein Junge. Sorge immer dafür, dass du gut angezogen bist.“

„Ja. Ein Strizzi soll er werden!“, kreischte Julia Friedmann. „Soll werden wie sein Vater. Nein, er braucht gutes Schuhwerk, dicke Socken und eine Joppe, die den Regen und die Kälte abhält. Auch ein paar gute Knickerbocker braucht der Junge, und natürlich ein bisschen Geld. Was für eine Schande. Noch nie wurde ein Friedmann des Landes verwiesen. Dabei ist er doch noch ein Kind. Wohin soll er überhaupt gehen?“

„Nach Berlin!“, sagte André entschieden. „In so einer Stadt gibt es genug Möglichkeiten. Berlin ist der aufregendste Platz in Europa.“

„Nach Berlin? Ein Babylon ist dieses Berlin. Oh, mein Ältester wird mir verkommen.“

„Er hat genug von dir und mir abbekommen. Ein Friedmann verkommt nicht. Und nun mach schon. Ich hole den Koffer“, sagte der Vater und ging ins elterliche Schlafzimmer, wo auf dem Schrank der ramponierte Lederkoffer lag, den der Vater immer benutzte, wenn er sich wegen Stoffbestellungen nach Wien aufmachte, was nur eine Seite seiner Absichten war.

„Wovon wirst du leben, mein Söhnchen?“, fragte die Mutter und drückte André an sich.

„Ich werde schon zurechtkommen.“

„Viel ist es nicht, was wir dir mitgeben können“, sagte die Mutter und ging an die Kommode und nahm den Deckel des Porzellanschälchens mit dem Engel ab, holte eine Rolle Geldscheine heraus, entfernte den Gummiring und zog ein paar Scheine ab und seufzte.

„Nein. Viel ist es nicht“, wiederholte sie. „Was wirst du in Berlin tun?“

„Studieren, Mutter. Die Deutschen haben gute Universitäten.“

„Was denn? Womit willst du denn dein Brot verdienen?“

„Ich will Journalist werden.“

„Journalist? Ein Schreiberling will er werden. Hast du gehört, Dezsö? Brotlose Kunst will er machen. Die Zeit wird er sich wie du in Kaffeehäusern vertreiben.“

„Rede nicht, wovon du nichts verstehst. Wenn er das werden will, dann lass es ihn werden. Es ist sein Leben“, sagte der Vater, der den Koffer auf den Tisch legte.

„Er soll erst nach Wien gehen. Zur Großtante. Sie ist gut verheiratet und führt ein herrschaftliches Haus. Sie wird ihn nicht im Stich lassen.“

„Hör auf, Mutter. Wir haben doch mit den Berkovitz keinen Kontakt mehr. Ich habe die seit unserer Hochzeit nicht mehr gesehen.“

„Blut ist dicker als Wasser. Sie wird sich schon der Verwandtschaft erinnern. Er hat dann erst einmal eine Anlaufstelle. Und vielleicht gibt sie ihm für das Studium etwas Geld mit.“

„Mutter, ich habe nicht vor, dort zu betteln!“, sagte André vorwurfsvoll.

„Mein Ältester. Wenn du studieren willst, wirst du jeden Pfennig brauchen. Wir werden dir jeden Monat einen kleinen Betrag schicken. Aber es wird nicht viel sein. Leider. Du weißt doch, wie die Zeiten sind. Und der Mensch, der dich gezeugt hat, dieser Strizzi, verschleudert das wenige, das wir haben.“

„Hör auf, Weib!“, mahnte Dezsö Friedmann.

Sie warf ihrem Mann einen vorwurfsvollen Blick zu, eilte sich schnäuzend ins Schlafzimmer und kam bald mit Hemden und Socken und anderen Kleidungsstücken zurück und legte sie in den Koffer.

„Wasch dich, mein Junge!“, herrschte sie André an. „Wie siehst du überhaupt aus. Dreckig und blutig wie ein polnischer Schieber. Hast du noch Schmerzen?“

„Nein, Mutter, keine Schmerzen“, erwiderte André ergeben.

„Bis zur Hochzeit …!“, rief der Vater.

„Du mit deiner Hochzeit“, erwiderte die Mutter und warf die Arme hoch. „Was sind die Männer doch dumm und leichtfertig und unnütz. Jawohl, unnütz. Was redest du von Hochzeit?“

Der Vater zog die Brieftasche und seufzte.

„Ich werde ihm das Geld für den Groskoj geben. Der Textilgroßhändler kann warten.“

„Untersteh dich! Ich habe ihm schon Geld gegeben“, sagte die Mutter entschieden und wandte sich wieder dem Koffer zu.

„Was für Geld?“, fragte Dezszö Friedmann verblüfft.

„Das geht dich nichts an!“, sagte die Mutter barsch und wandte sich wieder dem Kofferpacken zu. Der Vater lachte.

„Aus der Engelsdose etwa?“

Die Mutter fuhr herum und bekam ihren Falkenblick.

„Was geht dich das Geld in der Engelsdose an? Es ist mein Geld.“

„Es ist unser Geld“, erwiderte Dezsö ungerührt. „Aber keine Angst. Ich beraube nicht deine Schatzschatullen. Ich gebe ihm trotzdem das Geld für den Groskoj. Er wird nicht gleich Arbeit finden in der fremden Stadt.“

„Und wovon willst du den Tuchhändler bezahlen?“

„Mach dir darüber keine Gedanken.“

„Keine Gedanken machen? Ich mache mir ständig Gedanken darüber, wie wir uns durchbringen. Was studiert man denn, wenn man Zeitungsschreiber werden will?“, wandte sie sich misstrauisch an André, der Hemd und Hose ausgezogen hatte und nun in Unterhosen und mit nacktem Oberkörper vor den Eltern stand.

„Zuerst Politik. Ich will wissen, wie aus braven Menschen Faschisten werden.“

„Politik?“, rief die Mutter entsetzt und warf die Arme hoch und sah anklagend zur stuckverzierten Decke. „Hör dir das an, Herr. Er wird im Armenhaus enden, mein Augapfel, mein Ältester.“

„Schreiben will ich!“, erwiderte André unbeirrt. Er hatte nur vage Vorstellungen davon, was der Beruf eines Journalisten bedeutete, er hatte viel von Kisch gehört, und Andrés Aufsätze waren von den Lehrern stets gelobt worden; seine Beiträge in der Schülerzeitung hatten ein hervorragendes Echo gehabt.

Die Lehrer sahen in ihm die Hoffnung für die schreibende Zunft. Auf jeden Fall wollte er gegen das anschreiben, was durch die Straßen Europas tobte und sich Faschisten oder Nationalsozialisten nannte, was fast auf das Gleiche herauskam. Das war etwas, wogegen man kämpfen musste, und er verband dies mit Vorstellungen vom weißen Ritter und Ivanhoe. Er würde die Älteste der Besayhö–Töchter auf sein Pferd nehmen und mit ihr in die Morgenröte reiten. Aber davon hätte er nicht einmal Duck etwas erzählt. Er war mit Eva, der Ältesten, einmal zelten gewesen und hatte sie im Boot auf dem See geküsst und ihr blondes Haar hatte sich an sein Gesicht gedrückt und zu den Sternen blickend hatten sie von ihrer Zukunft gesprochen. Sie wollte Fotografin werden. Sie war gleichaltrig und vor einem halben Jahr nach Berlin gegangen, um eine Fotografenlehre anzutreten. Auch deswegen fiel es ihm leicht, Budapest zu verlassen. Er würde sie bestimmt wiedersehen. Es war nun alles sehr plötzlich gekommen, aber im Grunde war es das, was er vorgehabt hatte. Er würde in die Welt ziehen und sein Glück versuchen. Er würde ein Kisch werden und vielleicht sogar ein Jack London und Abenteuer erleben und darüber schreiben.

Das Telefon klingelte. Die Friedmanns hatten bereits diese neue extravagante Errungenschaft. Natürlich war sie Dezsös Idee gewesen. Ein feiner Haushalt, so sagte er, käme nicht mehr ohne ein Telefon aus. Schon aus Geschäftsgründen. Die Mutter warf ihrem Mann einen warnenden Blick zu, als dieser zum Telefon gehen wollte, und eilte selbst an den Apparat und lauschte.

Auf ihrem Gesicht breiteten sich Schrecken und Angst und Zorn aus. Wütend warf sie den Hörer auf die Gabel.

„Da haben wir es! Es kommt noch schlimmer. Das war unsere Goldelse, die Frau des Polizeipräsidenten. Es ist eine Anweisung vom Ministerium fürs Innere gekommen. Allen Demonstranten soll der Prozess gemacht werden. Sie wollen ein Exempel statuieren und damit die Demonstrationen ein für alle Mal beenden. Sie werden auch unseren André holen. Es war alles umsonst. Und ich muss ihr obendrein noch das Kleid schneidern. Alles für die Katz. Was für ein Unglück. Der Sohn muss aus dem Elternhaus. Wie Simson in die Wüste zu den Löwen …“

„Dann wird er vielleicht ein Tucholsky in Deutschland“, sagte der Vater lachend und zwirbelte den Schnurrbart.

„Kannst du niemals ernst sein? Begreifst du denn nicht? Dein Sohn ist in Gefahr. Sie werden ihn ins Gefängnis werfen. Er wird ein Monte Christo sein und viele Jahre in einem Verlies schmachten.“

„Nun hör aber auf, Julia Friedmann!“, widersprach der Vater. „Du musst nicht aus allem ein Drama machen. So wie es ist, ist es schon schlimm genug. Junge, ab, marsch, wasch dich.“

André ging in das Badezimmer und wusch sich den Blutschorf ab. Er hörte in der Wohnstube noch immer seine Eltern zanken, so wie er es gewohnt war. Sie zankten meistens. Dabei haben sie sich einmal geliebt, dachte André. Ist das bei allen Paaren so? Wird aus Liebe Gleichgültigkeit und schließlich Ablehnung und Hass? Machte dies der Alltag aus den Menschen? Er würde das niemals zulassen. Er würde den Alltag nicht an sich heranlassen. Am besten, man heiratete nicht. Obwohl das mit Eva im Boot natürlich sehr schön gewesen war. Aber heiraten, das raubte einem Mann die Kraft und Würde. Er wollte ein Leben führen wie Jack London. Das war es. Er wollte dem Ruf der Wildnis folgen. So dachte er damals und ahnte nicht, dass er mehr Wildnis bekommen würde als die meisten Menschen.

„Beeil dich, Junge!“, hörte er die Mutter rufen.

Er spritzte sich in der Badewanne kurz ab und zog die frische Unterwäsche an, kämmte sich das nasse Haar und ging ins Wohnzimmer zurück.

„Sieht er nicht wie ein Kouros aus, mein Ältester!“, rief die Mutter andachtsvoll und schlug die Hände zusammen. „Oh ja, er ist mir gut gelungen.“

„Da habe ich wohl auch einen Anteil beigesteuert“, sagte der Vater schmunzelnd.

André hatte die Natur begünstigt. Er hatte den schmalen Kopf des Vaters mit einem ungebärdigen Haarschopf und herrisch kühne Augenbrauen und die braunen Augen der Mutter, die spöttisch, aber auch leidenschaftlich blicken konnten. Sein Brustkorb war breit und seine Taille schmal wie bei einem Zigeuner. Er war zwar nur mittelgroß, wirkte aber größer. Später würde er um die Hüften stärker werden, was aber seiner Ausstrahlung etwas Seriöses gab und das Zigeunerhafte seiner Augen milderte.

André zog sich an. Die Jacke war nicht elegant, aber dick, aus gutem wetterfestem Stoff. Eine richtige Seemannsjacke, hatte seine Mutter sie bei der Anschaffung gelobt. Da bekommst du nicht so schnell einen Schnupfen. Die Knickerbocker mochte er nicht, aber sie unterstrichen sein Erwachsensein.

„Komm, beeil dich!“, mahnte der Vater und nahm den Koffer auf.

Die Mutter legte ihm beide Hände auf die Schultern und sah ihn mit tränenden Augen an. Er wusste, was kommen würde, und es war ihm peinlich. Er hasste ihre sentimentalen Ausbrüche, die ständig die Familie in Atem hielten.

„Nun ziehst du in die Welt und musst selbst auf dich achtgeben. Denke immer daran, aus welcher Familie du stammst. Du bist ein Berkovitz. Unserer Familie entsprangen viele ehrenwerte Männer. Es waren Rabbis darunter, Doktoren und Anwälte. Gute Männer, die ihre Frauen achteten und nach Recht und Gesetz lebten.“

„Er ist wohl auch ein wenig ein Friedmann!“, protestierte der Vater.

„Das macht mir ja Sorge“, entgegnete die Mutter trocken und wischte sich die Augen. „Unsere Männer waren alle wie englische Gentlemen. Noble Männer. Die nichts übrig hatten für Spiel und Kinkerlitzchen und schlechte Frauen. Mach dich nicht unglücklich, André, indem du dich früh bindest. Mit deinem Gesicht wirst du es leicht bei den Frauen haben, und sie werden sich bald an dich hängen. Stürze kein Mädchen ins Unglück und sei gut zu den Menschen. Sei ehrlich. Lüge nie. Bleib immer ein Gentleman.“

„Jedenfalls lüge nicht, wenn es nicht nötig ist!“, korrigierte sie der Vater lachend. „Nun genug der Abschiedsreden, wir müssen los.“

Eines der Mädchen stürzte herein.

„Unten im Laden sind Polizisten. Sie fragen nach André!“, rief es aufgeregt.

„Er ist verloren. Was machen wir nun, Dezsö? Nun tu doch etwas!“, rief die Mutter und schlug die Hände über dem Kopf zusammen.

„Wir nehmen den Hinterausgang. Du sagst einfach, dass wir noch nicht eingetroffen sind“, sagte Dezsö Friedmann ungerührt, klappte den Koffer zu, ließ die Schlösser einschnappen und winkte dem Sohn zu.

„Mein Gott, was für ein Unglück!“, wiederholte die Mutter und schlang hastig einen dicken Schal um Andrés Hals. „Das wird dich warm halten. Achte auf dich, mein Sohn, und schreib mir sofort. Schreib mir regelmäßig. Muss ich dich nun hergeben, mein Augenstern.“

„Ja, du musst“, sagte der Vater grimmig und schob André aus der Stube.

Die Mutter eilte hinter ihnen her. Sie gingen durch die Küche, und der Vater öffnete das Fenster und stieg auf die offene Galerie, die den Hinterhof umsäumte, in der einen Hand den Koffer, in der anderen den Spazierstock. Er wirkte kein bisschen aufgeregt. Es schien fast so, als würde ihn auch dies alles amüsieren, als wäre es eine ihm angenehme Unterbrechung des täglichen Einerleis.

André stieg ihm nach.

„Pass auf dich auf, mein Großer. Nicht einmal von seinen Brüdern kann er sich verabschieden. Oh, was für ein Kummer!“

Sie lehnte sich aus dem Fenster und hielt André fest und umarmte ihn heftig und gab ihm nasse Küsse.

„Bleib ein guter Mensch, André.“

Er löste sich von ihr und strich ihr über das Gesicht, über die Augen, die so liebevoll blicken konnten.

„Leb wohl, Mamachen.“

André stieg schnell die Leiter herunter, und sein Vater stieß ihn vorwärts über den von Bäumen gesäumten Hof.

2.

André stockte der Atem. Der Polizist sah zu ihnen herüber. Gleich würde er zu seiner Trillerpfeife greifen. Deszö befahl André zu warten und schlenderte zu dem Polizisten, stellte neben ihm seinen Koffer ab und zog ein Päckchen Zigaretten heraus und bat den stämmigen Polizisten um Feuer und bot ihm eine Zigarette an. Beide rauchten und unterhielten sich über das gute Wetter.

„Hoffentlich bleibt es so“, sagte Dezsö.

„Na, ich glaube, wir kriegen noch ein Gewitter. Sie wollen verreisen?“, fragte der Polizist und deutete auf den Koffer.

„Ja. Mein Sohn begleitet mich zum Bahnhof. Ich will nach Wien. Meine Schwester heiratet. Zum dritten Mal übrigens. Und jedes Mal ist der Gemahl reicher.“

„Ja. Frauen können sich nach oben heiraten“, stimmte der Polizist schmunzelnd zu.

„Ja. Helena ist ein kleines Luder. Sie weiß, wie man die Schönheit einsetzt.“

„Ja, die Frauen. Die Frauen!“, stöhnte der Polizist. Er schien mit ihnen seine Schwierigkeiten zu haben.

„Und was führt Sie in die Varoshâz?“

„Ach. Wir holen den jungen Friedmann ab. Soll ein Kommunist sein. Kennen Sie die Friedmanns?“

„Ja. Natürlich: Jeder im Viertel kennt die Friedmanns. Aber Kommunisten? Nein. Das sind keine Kommunisten. Der Junge ist wohl ein bisschen wild, nicht so ein braver wie mein Szandor dort. Ich habe ihm eingebläut, sich nicht mit dem André Friedmann einzulassen. Aber Kommunisten sind das nicht.“

„Na, das werden wir schon herausbekommen.“

„Sicher. Auf unsere Budapester Polizei ist Verlass. Doch nun muss ich gehen. Sonst verpassen wir noch den Zug. Einen schönen Tag wünsch ich.“

Dezsö lüftete höflich die Melone. Der Polizist tippte an seinen Tschako, und Dezsö winkte André ihm zu folgen. Es war Mittagszeit, und die Geschäfte schlossen, und die Verkäuferinnen belebten die Straßen, eilten zum Mittagessen nach Hause oder zu einem Imbiss in die Cafés. Schon bald waren sie im Gewühl der Parisi Udvar Passage untergetaucht. André war von der Kaltblütigkeit des Vaters nicht überrascht. So war Dezsö nun einmal. Ein frecher Hund, der kein Risiko scheute. Meistens ging es bei ihm gut aus. Bei einem respektablen Aussehen versagt dir niemand seine Achtung, pflegte er zu sagen. André drehte sich mehrmals um, ob sie jemand beobachtete oder ihnen folgte.

Der Vater mahnte ihn, damit aufzuhören.

„Benimm dich unauffällig. Du siehst aus wie ein Eierdieb, der Angst vor den Verfolgern hat.“

„Ich habe keine Angst!“, widersprach André energisch.

„Nein. Das hast du von mir!“, sagte der Vater selbstgefällig und schwang seinen Stock, als befänden sie sich auf dem Weg zu einem der Cafés an der Donau, wo seine Kumpane bereits auf ihn warteten, um mit dem Kartenspiel zu beginnen.

„Man darf niemals Angst haben“, sagte er gewichtig. „Angst macht dich zum Verlierer. Man unterwirft sich. Ein Friedmann ist ein Mann. Er kann Mist bauen, aber er steht dafür ein. Er hat Stil und Würde. Merk dir das. Sei niemals ein Schisser, ein kleiner bürgerlicher Schisser. Pfeif drauf, was andere von dir denken. Lass dich nicht herumstoßen. Lebe nach deinen Ansprüchen und tue niemals etwas nur deswegen, weil es alle tun. Wir Friedmanns sind etwas Besonderes.“

Als sie am Bahnhof waren, setzte Dezsö den Koffer ab und biss sich auf die Lippen. Sie gewahrten vor dem Bahnhofseingang viele Polizisten. Jeder, der in den Bahnhof wollte, wurde nach dem Ausweis gefragt.

„Und was machen wir nun?“, fragte André ratlos.

Umsonst standen die dort nicht. Er klopfte seine Jacke ab. Der Pass war in der linken inneren Seitentasche. Er würde ihn vorzeigen müssen, und die Polizisten würden wissen, dass er gesucht wurde. Er saß in der Falle. Er kam nicht einmal mehr aus Budapest heraus.

Auf dem Platz vor dem Bahnhof stand ein Clown mit drei Hunden, die sich nach einer Melodie drehten, die der Mann mit der roten Pappnase einer Violine entlockte.

„Merk dir das: Es gibt immer einen Weg!“, sagte Dezsö. „Warte hier!“

Der Vater ging zu dem Clown hinüber. André sah ihn auf den Mann einreden und auch, dass er diesem etwas zusteckte. Der Clown nickte vergnügt, setzte die Violine ab, verbeugte sich und stieß einen Pfiff aus. Die Hunde hörten auf zu tanzen und jagten kläffend über den Platz, sprangen die Passanten vor den Polizisten an, und nun entstand ein großes Durcheinander. Die Polizisten zogen ihre Schlagstöcke und versuchten, die Hunde zu vertreiben, vergaßen ihre Kontrollen und liefen hinter den Hunden her, die das Ganze als Spiel betrachteten und geschickt den Schlägen auswichen. Schon bald hatten sie die Polizeibeamten von dem Eingang des Bahnhofs fortgelockt.

Dezsö lachte und winkte André zu.

Sie gingen ungehindert in den Bahnhof hinein. Die Polizisten jagten noch immer vergeblich die Hunde. Der Clown war verschwunden.

Sie liefen zum Schalter, sein Vater löste die Fahrkarte und führte ihn auf den Bahnsteig. Der Zug war noch nicht da, und sie setzten sich auf eine Bank.

„Hoffentlich kommen sie nicht auch hierher, um zu kontrollieren“, sorgte sich André.

„Auch dann wird uns schon etwas einfallen. Man kann sich immer etwas einfallen lassen, Junge. Du hast doch meinen Kopf. Wir Friedmanns haben nie vor Schwierigkeiten den Schwanz eingezogen. Niemals.“

André hätte sagen können, dass dabei nicht allzu viel bei herausgekommen war. Aber er respektierte den Vater. Er liebte ihn gerade wegen seines Leichtsinns und Optimismus.

Dezsö Friedmann gab ihm noch eine Reihe guter Ratschläge, die darauf hinausliefen, dass es nichts gab, was ein Friedmann nicht überwinden konnte und einige davon waren für das Leben, das er später führen sollte, ganz hilfreich.

„Nimm keine Arbeit, die dir nicht Spaß macht. Mache nichts, was dir die Laune verdirbt. Und wenn du es gefunden hast, dann mach es mit ganzem Einsatz. Aber was du tust, darf dir niemals als Arbeit erscheinen. Ein Friedmann sucht keinen Broterwerb, sondern muss das, was in ihm ist, herauslassen. Glaube an dein Glück!“

Solche Ratschläge hätten für einen Siebzehnjährigen verderblich sein können. Denn schließlich hatte Dezsö Friedmann in sich nur die Fähigkeit gefunden, immer guter Dinge zu sein und beim Kartenspiel die Verwegenheit zu zeigen, die ihn so manches Mal mit einem guten Gewinn den Spieltisch verlassen ließ. Jedenfalls galt dies lange Zeit.

Glücklicherweise brauchte sein Vater an diesem Tag seinen Einfallsreichtum nicht zum zweiten Mal demonstrieren.

Als der Zug einlief, begleitete ihn Dezsö bis zu seinem Waggon. Er ging mit ihm in das Abteil und stemmte den Koffer in den Gepäckhalter. Er nahm den Sohn in die Arme und hielt ihn lange fest, und nun sah André, dass er, der elegante, meist fidele Dezsö Friedmann, Tränen in den Augen hatte.

„Zieh aus wie Alexander und erobere dir ein Reich!“, sagte er pathetisch. „Mach es besser als …“

André erfuhr nicht, wen er übertreffen sollte. Aber vielleicht hatte Dezsö Friedmann in diesem Augenblick das Gefühl, dass sein Leben doch nicht so großartig war, wie es ihm immer vorkam. Er drückte den Sohn noch einmal an sich und stürzte aus dem Abteil. André ging zum Fenster und zog es herunter und lehnte sich weit hinaus. Er sah seinen Vater zum Ausgang gehen. Eine schmale schwarze Gestalt. Der Stock schwang in seiner Hand, als würde er sich zu seinem Lieblingscafé aufmachen. André war sich sicher, dass ihn die Mutter erst am nächsten Morgen wiedersehen würde und wünschte dem Vater in dieser Nacht gute Karten. Er seufzte und setzte sich und zog MartinEden von Jack London heraus. Ein Geschenk von Eva. Bevor sie nach Berlin gegangen war, hatte sie ihm dieses Buch geschenkt. Er hatte es schon mehrmals gelesen und er würde dies noch oft tun. Es enthielt alles, was er suchte. Ein Leben wie Martin Eden alias Jack London, das wollte er führen.

An der Grenze zu Österreich geschah das, was er die ganze Zeit erwartet hatte. Er war nicht mehr allein im Abteil. Ein schwergewichtiger glatzköpfiger Mann mit rotem verschwitztem Gesicht und eine genau so schwergewichtige Frau mit strenger Altweibermiene unter der Haube hatten ihm gegenüber Platz genommen. Außerdem war noch ein etwas zu eleganter hagerer und stark parfümierter Mann mit einer grauen Fliege zugestiegen, dem der Anzug um seinen Körper schlotterte und der eine Goldkette am Handgelenk trug. An der Tür saß ein junges Mädchen mit einem frischen Gesicht und lustigem kleinen Hut auf dem Kopf, das André freundliche Blicke zuwarf, die er gern erwiderte. Sie erinnerte ihn an Eva, die er in Berlin wiederzusehen hoffte, woraus, wie er überzeugt war, mehr entstehen würde. Doch erst musste er nach Wien, wie es ihm die Mutter geraten hatte, um dort bei der Großtante einige Tage zu verbringen. Ob dabei ein Obolus für ihn herausspringen würde, war ihm nicht wichtig. Er kannte die Tante nicht, aber es hieß von ihr, dass sie sehr reich sei. Sie hatte einen Möbelfabrikanten geheiratet, dessen Erzeugnisse nicht nur in Österreich, sondern sogar in Budapest in den Geschäften zu finden waren. Billige Möbel, die aufgrund ihres Preises in jedem Geschäft das Angebot nach unten abrundeten. Er versprach sich nicht viel von diesem Besuch, aber er hatte der Mutter in ihrem Schmerz nicht widersprechen wollen. Eigentlich war es eine ärgerliche Unterbrechung seiner Reise nach Berlin, der Zauberstadt der Deutschen.

Wie gut, dass er Deutsch gelernt hatte. Deutsch war die Sprache der Gebildeten in Ungarn. Die Mutter hielt viel auf die Deutschen. Sie mögen noch so am Boden sein, sie kommen immer wieder hoch. Sie haben den Krieg verloren und sind doch wieder das erste Volk Europas. Dort kann man es, wenn man tüchtig ist, zu etwas bringen. Der Vater mochte die Deutschen nicht. Er hielt es mit den Franzosen und nannte sie das einzige Volk, das zu leben versteht. Nun, André wollte nicht wie die Deutschen sein, aber wenn er etwas von ihnen lernen konnte, würde er sich nicht dumm anstellen. Und ihren Heine fand er sogar sehr gut.

Er hatte also die Polizisten, die in das Abteil drängten, erwartet und wusste, dass hier die erste Mutprobe auf ihn zukam. Als die Beamten barsch die Papiere verlangten, schlug sein Herz zwar schneller, aber dies war eine Reaktion, die man ihm nicht ansah. Er dachte daran, was ihm der Vater gesagt hatte. Er war André Friedmann, und wenn es gefährlich wurde, konnte einem immer noch etwas einfallen.

Der hagere, etwas zu elegante Herr hatte rote Flecken im Gesicht, als er dem Beamten seine Papiere reichte. André merkte, dass dabei seine Hände zitterten. Der Polizist blätterte erst gleichmütig in den Papieren und merkte plötzlich auf. Der verschlafene Ausdruck verschwand schlagartig aus seinem Gesicht. Er kniff die Augen zusammen und sagte barsch, dass der hagere Mann mitkommen solle.

„So? Warum denn?“

„Reden Sie nicht! Kommen Sie mit. Keine Fisimatenten, wenn ich bitten darf.“

Der dürre Mann warf einen aufgeregten Blick in die Runde, bevor er zögernd mit den Grenzbeamten hinausging. Als plötzlich Lärm ertönte, sprangen sie auf und stürzten zum Gang und sahen den Reisegenossen mit wehendem Mantel draußen über den Bahnsteig rennen, verfolgt von den Polizisten. Kurz vor dem Ausgang des Bahnhofs fingen sie ihn wieder ein, und es kam noch einmal zu einem Handgemenge. Schließlich führten sie ihn ab.

„Ein Schieber!“, sagte der schwergewichtige Mann.

Seine Frau schnaubte hörbar.

„Ein Strizzi!“, sagte sie.

Alle drängten nun ins Abteil zurück und setzten sich.

„Dass man heute mit solchen Leuten im gleichen Abteil reisen muss.“

„Er tut mir leid“, sagte das Mädchen. „Was werden sie mit ihm tun?“

„Der wird eingebuchtet. Hat sicher eine Menge auf dem Kerbholz!“, sagte der Schwergewichtige und nickte selbstgewiss, als würde er die Strafakte des Hageren kennen.

„Der arme Mensch“, sagte das Mädchen mitleidig.

„Die Polizei wird schon wissen, warum sie ihn herausgeholt hat“, schnaubte die dicke Frau empört. „Das ganze Abteil riecht nach dem Kerl.“

„Riecht doch besser als Schweiß“, entgegnete das junge Mädchen, kräuselte ihre Nase und blinzelte André schelmisch zu.

Auf jeden Fall hat der Zwischenfall etwas Gutes: Sie haben nicht deine Papiere kontrolliert, dachte André, als sich der Zug wieder in Bewegung setzte.

Die österreichischen Zollbeamten machten nicht viele Umstände und blätterten nur oberflächlich die Papiere durch.

André sah aus dem Fenster. Das also war das Land, dem einst Ungarn angehört hatte. Es sah nicht viel anders aus. Na ja, es ist ja auch erst der Anfang, dachte er. Dann dachte er an Duck und hatte ein schlechtes Gewissen. Er war zurückgeblieben, und ihn würden sie verurteilen. Niemals wieder würden sie sich vor dem Café Corona treffen. Aber wenn sie ihn schließlich entließen, würde er sicher das Atelier Friedmann aufsuchen und nach ihm fragen, und der Vater würde ihm Bescheid geben. Vielleicht würde Duck nachkommen. Ungarn hielt für sie keine Zukunft bereit. Irgendwo musste ein Land sein, in dem sie unbehelligt leben konnten. Er hoffte auf Deutschland. Zurückgelehnt, mit suchenden Augen sah er auf die Landschaft und sah sie doch nicht, sah sich als erfolgreichen Journalisten in Cafés sitzen, in denen auch Kisch zu sitzen und bei einem Mokka über die Weltläufte zu parlieren pflegte. Er saß mit den Großen Deutschlands zusammen, und sein Wort hatte Gewicht. Die Männer im Café lüfteten den Hut, wenn sie ihn sahen, und die Frauen in weißen Kleidern und großen Hüten lächelten ihm zu.

André, du bist auf dem Weg, sagte er sich. Eines Tages würden sie auch in Budapest seinen Namen kennen, und die Mächtigen der Welt würden ihn zu sich einladen, und er würde in ihren Palästen ein und aus gehen, weil sie sein Urteil begehrten. Und irgendwo wartete eine Prinzessin auf ihn, und auch sie in einem weißen Kleid mit einer Perlenkette um den Hals, und sie nahm seine Hand, und sie gingen durch einen Park und schwangen sich auf die Pferde und jagten über die endlos grünen Wiesen und sprangen über weiße Gatter, und hinter ihnen leuchteten weiß und verheißend die Säulen eines Herrenhauses. Um dieses Leben ging es. Er merkte nicht einmal, dass das Mädchen, von dem er träumte, das Gesicht des Mädchens im Abteil hatte. Träume waren für ihn in dieser Zeit stets verfügbar und trösteten ihn über das hinweg, was noch nicht war.

„Besuchen Sie Ihre Verwandten in Wien?“, riss ihn das Mädchen aus seinen Tagträumen.

„Ja. Aber ich will anschließend nach Berlin.“

„Zu den Deutschen?“, fragte der Schwergewichtige und wischte sich die schweißnasse Stirn. „Ein gefährliches Land.“

„Und was wollen Sie dort tun?“, fragte das Mädchen.

André hätte gern ihre Hand genommen und von seinen Träumen berichtet.

„Mir eine Zukunft schaffen“, sagte er ernsthaft.

Das Mädchen legte bewundernd die Hand vor den Mund.

„Sie müssen sehr mutig sein.“

„In meiner Familie sind alle mutig“, sagte er stolz.

Er merkte nicht, wie töricht es klang.

Das Mädchen belohnte ihn mit einem Lächeln. Der Schwergewichtige schnaufte und rutschte unruhig auf seinem Sitz hin und her.

Es war warm im Abteil. André zog seine Jacke aus und hängte sie an den Haken neben dem Eingang.

„Was macht denn Ihr Vater?“, fragte der Schwergewichtige und spitzte mit böse funkelnden Augen den Mund.

„Er ist Schneidermeister. Jeder kennt in Budapest den Modesalon meiner Eltern.“

„Wie heißt denn der Salon?“, fragte die schwergewichtige Frau.

„Friedmann. Modesalon Friedmann.“

„Kenne ich nicht“, sagte die Frau achselzuckend.

„Bei uns kaufen die ersten Familien Budapests ein“, sagte André und sah anzüglich auf die Kleidung der Frau, worauf diese sofort rot anlief.

„Unverschämtheit!“, keuchte sie.

„Friedmann? Ein Jude“, stieß ihr Mann aus.

„Das hält die besten Familien Budapests nicht davon ab, die Kleider in unserem Salon schneidern zu lassen“, entgegnete André.

„Mir ist egal, ob jemand Jude oder Christ ist. Hauptsache, er ist ein anständiger Mensch“, stand ihm das Mädchen bei.

„Wir wissen doch, wie die Juden zu ihrem Geld kommen“, sagte die Frau gehässig.

„Auf die gleiche Art wie Sie, denke ich!“, sagte André hitzig. „Sie arbeiten fleißig.“

„Nun, man hört anderes. Sie sind das Unglück der Völker“, entgegnete der Dicke feindselig.

„Sie scheinen uns Juden gewaltig zu überschätzen.“

„Wieso?“, fragte der Schwergewichtige verblüfft und wischte sich die Glatze.

„Ein so kleines Volk soll das Unglück der ganzen Menschheit sein?“

André fand, dass er sich ganz gut schlug.

Das Mädchen sah ihn mit Augen an wie die Besayhö–Mädchen.

„Die Juden hetzten die Menschen immer wieder in den Krieg. Nirgendwo sind sie beliebt. Nirgendwo“, schnaufte der Dickleibige wütend. „Man muss nur Die Weisen von Zion lesen.“

„Das Buch ist eine Fälschung. Sie glauben doch nicht diesen Unsinn, den der zaristische Geheimdienst fabriziert hat?“,

„Sie sind ein dummer Junge. Was rede ich überhaupt mit Ihnen!“, fauchte der Dickleibige.

Als der Zug in Wien einlief, sprang der Dicke, noch bevor der Zug stand, auf und drängte zum Ausgang des Abteils, fiel beinahe ungeschickt auf Andrés Schoß, fing sich und stützte sich beim Kleiderhaken am Ausgang ab. Ohne Gruß verließ er mit seiner Frau das Abteil.

„Das war aber ein unangenehmer Reisegenosse“, sagte das Mädchen.

„Was wollen Sie in Wien?“, fragte André und zog seine Jacke an.

„Ich fange als Stubenmädchen im Hotel Imperial an.“

„Hört sich gut an.“

„Es ist das beste Haus in Wien.“

„Dann wünsche ich Ihnen viel Glück“, sagte André und gab ihr die Hand.

„Und ich hoffe, dass Sie ihr Glück machen“, sagte das Mädchen und hielt seine Hand länger als es notwendig war.

„Wir werden beide unser Glück machen!“, entgegnete André und errötete und das Mädchen nickte eifrig.

Es fiel ihnen beiden schwer, sich voneinander zu trennen. André hätte ihr gern eine Adresse in Berlin genannt, aber er war noch zu schüchtern, und im Übrigen hatte er noch keine Adresse in Berlin. Als sie aus dem Zug stiegen und sich auf dem Bahnsteig noch einmal ansahen, fühlten beide, dass etwas nicht gesagt worden war. Ein Moment, der hätte entscheidend sein können. Aber sie nutzten ihn nicht. Dann war der Moment unwiederbringlich dahin, und sie verschwand im Getümmel. Ihren Namen hatte er nicht erfahren.

André nahm seinen Koffer auf und wurde plötzlich von zwei Uniformierten umringt. Hinter ihnen stand der Dickleibige.

„Das ist er! Das ist der Dieb. Er hat mir meine Brieftasche gestohlen.“

Die Polizisten ergriffen André und führten ihn, feindselig beäugt von den Reisenden, über den Bahnsteig in ein kleines armselig aussehendes Büro mit angeschlagenen staubigen Möbeln und verblichenen Vorhängen. Ein Polizeioffizier mit einer blau geäderten Nase nahm ihn in Empfang.

„Er ist ein Jude. Immer wieder diese Juden!“, keifte der Dickleibige.

„Ich wusste gleich, dass er ein Dieb ist!“, unterstützte ihn seine Frau.

„Wollen wir uns mal die Taschen ansehen“, sagte der Polizeioffizier, griff in Andrés Joppe und zog eine Brieftasche heraus.

„Das ist sie!“, rief der Dicke.

„Na also“, knurrte der Beamte kopfschüttelnd und stieß seine Polizeimütze in den Nacken. „So jung und schon so verdorben.“

„Das ist nicht meine Brieftasche. Ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, wie sie in meine Jacke gekommen ist“, verteidigte sich André aufgeregt.

Der Polizist klappte die Brieftasche auf und entnahm ihr die Ausweispapiere.

„Ja. Es ist Ihre Brieftasche“, sagte er, nachdem er das Bild im Ausweis betrachtet hatte.

„Was denn sonst“, schnaufte der Dickleibige. „Was werden Sie mit dem Jüdlein machen?“

„Wir schicken ihn zurück nach Ungarn. Diebe haben wir genug in Wien.“

„Wird er nicht verurteilt und ins Gefängnis gesteckt?“

„Ach was. Das kostet nur Geld. Nein, wir werden doch nicht noch mehr Zeit mit solchem Pack verplempern. Er fährt mit dem nächsten Zug zurück. Die Zollbeamten werden ihn an der Grenze den ungarischen Behörden übergeben, zusammen mit den Papieren, dass er auf österreichischem Staatsgebiet als Dieb festgenommen wurde.“

„Ich habe die Brieftasche nicht gestohlen!“, verteidigte sich André erneut mit hochrotem Kopf. Als Dieb abgestempelt zu werden, war ihm schier unerträglich. Er konnte sich vorstellen, wie gern ihn daraufhin Horthys Polizei einsperren würde. Aber größer noch war die Scham darüber, was die Eltern denken könnten.

„Warum tun Sie das?“, rief er verzweifelt dem Dickleibigen zu. „Sie haben die Brieftasche in meine Jacke gesteckt. Ich erinnere mich nun. Als Sie beim Hinausgehen gegen die Tür fielen, haben Sie mir die Brieftasche in die Jackentasche geschoben. So muss es gewesen sein. Warum? Ich habe Ihnen doch nichts getan.“

„So ein frecher Bengel!“, staunte der Polizeibeamte.

„So sind sie, die Juden. Diebisch und frech. Man sollte sie alle aus dem Land jagen!“, keifte die Frau.

„Man sollte sie totschlagen. Dieser Hitler hat schon recht. Man sollte sie wie Bazillen behandeln“, rief der Dickleibige, nahm die Brieftasche und steckte sie ein.

„Na, diesen Juden haben wir jetzt wenigstens eine Zeit lang aus dem Verkehr gezogen“, stimmte der Polizist zu.

„Die besten Familien Budapests werden es sich überlegen, ob man bei einem Schneider arbeiten lässt, dessen Sohn ein Dieb ist“, sagte die Frau triumphierend.

Beim Hinausgehen beugte sich der Dickleibige noch einmal zu André und flüsterte feixend:

„Siehst du, Jüdlein, deine Frechheit kommt dich teuer zu stehen.“

Gackernd verließ das Pärchen das Büro.

Der Polizeioffizier sah den beiden unzufrieden nach.

„Hast du mit denen Ärger gehabt?“

„Ja. Sie haben mir vorgeworfen, dass Juden an allem schuld seien. Ich habe mir das nicht gefallen lassen. Man darf sich nichts gefallen lassen, hat mir mein Vater beigebracht.“

„So, so. Ihr Juden seid doch an allem schuld“, knurrte der Polizeioffizier und zupfte seine Nase. „Und deswegen hast du sie beklaut.“

„Nein. Er hat mir die Brieftasche heimlich zugesteckt.“

„Junge, das glaubt dir kein Mensch.“

„Ich bin unschuldig.“

„Alle sind unschuldig. Ich weiß. Vielleicht glauben dir die Ungarn. Ich kann mich damit nicht länger aufhalten. Du fährst mit dem nächsten Zug zurück nach Budapest.“

„Das ist ungerecht.“

„Ist es gerecht, dass die Juden die schönsten Häuser am Ring haben?“

Der Offizier lachte höhnisch und befahl André zu warten und ging hinaus.

André besah sich die kahle Wachstube und überlegte, wie er entkommen konnte. Durch das Fenster hatte er einen freien Blick auf den Bahnsteig. Der Polizeioffizier ging vor der Wachstube mit den Kollegen, die André hierher gebracht hatten, auf und ab. Er musste ihnen entkommen. Es gab nur zwei Türen. Die eine führte zu den Bahnsteigen, aber dort standen die Polizisten. Die zweite Tür mochte zur Toilette führen. Aber er wagte nicht, aufzustehen, um nachzuprüfen, ob er von dort entkommen konnte. Er nahm das Buch aus der Jacke und las, wie Martin Eden zu Reichtum und Ehren kam. Es beruhigte ihn. Obwohl er nur umso deutlicher fühlte, wie weit er von diesen Zielen entfernt war. Außerhalb Ungarns schien man die Juden noch mehr zu hassen als in der Heimat. Er besah sich den Kalender, der mit Fliegendreck beschmutzt war. Er zeigte eine Ansicht von Paris mit dem berühmten Eiffelturm. Ihm fielen dazu Zola ein, Balzac und Victor Hugo und wie dieser für den Juden Dreyfus eingetreten war. Es gab doch noch Länder, in denen man für Unschuldige eintrat. Er fühlte sich verfolgt wie Dreyfus. Auch er, André, war wie Dreyfus unschuldig. Aber für einen kleinen Dieb würde niemand eintreten. Aber das Unrecht war für ihn genau so schmerzlich und beschämend. Gibt es keine Gerechtigkeit auf Erden?, dachte er zornig. Er nahm sich vor, dafür einzutreten. Lieber Gott, betete er, wenn ich hier herauskomme, werde ich gegen das Unrecht kämpfen, wo immer es auftritt.

Der Polizeioffizier kam herein, ging zum Schreibtisch und füllte einige Formulare aus, die er André zuschob.

„Unterschreib hier!“, herrschte er ihn an und deutete mit seiner Hand auf eine Stelle am unteren Rand.

„Was ist das?“

„Lies es durch!“, knurrte der Polizist.

André überflog es kurz.

„Nein!“, erwiderte er entschlossen. „Das wäre ein Schuldeingeständnis.“

„Würde sich bei euch in Ungarn vielleicht strafmildernd auswirken. Du kannst ja hinschreiben, dass du es bereust.“

„Nein. Ich habe den Mann nicht bestohlen. Ich bin kein Dieb.“

„Na gut. Dann eben nicht. Ich schreibe hin, dass du uneinsichtig und verstockt bist und die Unterschrift verweigerst. Die Beweise sind eindeutig. Es wird dir nichts nützen.“

Er ging wieder hinaus und kam mit den beiden Kollegen wieder.

„Übergebt ihn der Bahnpolizei“, sagte er mit den Gedanken schon woanders und blätterte dabei in den Papieren auf dem Schreibtisch.