Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

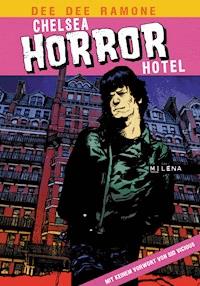

- Herausgeber: MILENA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Dee Dee Ramone erzählt in »Chelsea Horror Hotel« von seinem Aufenthalt in New Yorks legendärster Absteige für hippe Künstler und ekstatische Rockmusiker. Er bewohnt mit seiner sexy Frau Barbara und Hund Banfield eines der rasend abgewohnten, lauten Zimmer und verbringt die Zeit mit Spaziergängen durch Manhattan mit Banfield, mit dem er sich übrigens blendend unterhält, und der ständigen Jagd nach Drogen. Dee Dee kann seine Nachbarn nicht leiden und versucht sich aus den ständigen Querelen rauszuhalten. Er wird den Verdacht nicht los, dass er im selben Zimmer einquartiert ist, in dem sein Freund Sid Vicious Jahre zuvor seine Freundin Nancy erstach. Dee Dees Albträume häufen sich, und zu allem Überfluss wird er immer stärker von lebenden und toten Dämonen geplagt, darunter auch seine alten Punkrockfreunde Johnny Thunders, Stiv Bators und eben auch Sid Vicious. Während eines letzten Konzerts mit seinen Freunden betritt dann der Teufel höchstselbst die skurille Hotel-Arena ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 294

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

27 BEASTIE BOOKS

This memoir by the bassist for the Ramoneswould please Nietzsche, who remarked:»I love only what a man has written with his blood.«His self-deprecating guide to the early, ferventdays of punk rock closes with what could serveas its epitaph: »It gave everybody a chance tosay something. That’s a revolution.«THE NEW YORKER

© Keith Green

DEE DEE RAMONE (1951–2002)

eigentl.: Douglas Glen Colvin, geb.18. September 1951, gestorben am 5. Juni 2002 in Kalifornien. Sohn einer Berlinerin und eines GIs (1951 zog das Paar in die USA), Musiker, Songwriter, Buchautor und Maler. Bekannt und Legende geworden ist Dee Dee seit 1974 durch seine Rolle als Gründungsmitglied, E-Bassist und Komponist sowie als Chor- und gelegentlicher Hauptsänger der New Yorker Punkband Ramones. Seinem Ausscheiden aus der Band im Jahr 1989 folgte eine Solokarriere als Musiker und die Ausweitung seiner künstlerischen Tätigkeit auf Schriftstellerei und Malerei. Dee Dee Ramone gilt nicht nur als einer der einflussreichsten Bassisten des Punkrock, er war außerdem mit dem Ramones-Sänger Joey Ramone Haupt-Songwriter der Ramones. Dee Dee starb am 5. Juni 2002 im Alter von nur 50 Jahren an einer Überdosis Heroin. Das Chelsea Hotel war nach Beendigung Dee Dee Ramones Karriere mit der Band über lange Zeit Wohnort des Autors.

CONTENTS

1könig alkohol

2in der lobby

3straight und schwul

4$ 1800 monatlich

5etwas übles passiert

6dieser böse ort

7keiner kann hier normal bleiben

8halloween im chelsea hotel, 31. okt. 1997

9freitag, der 13. märz 1998

10vali myers

11crewka crewka

12chinese rocks

1333rd and 8th

14ich bring joe um die ecke

15deal mit leonardo

16die verfluchten köter von henry

17toleranzgrenze erreicht

18bambie

19fernando

20wie sie’s einem vormacht

21eine art liebe

22zimmer 421

23viel profit

24wie ich mir mit oma einen tag frei nahm

25die junkie-oma

26frische wäsche, gesäubert und getrocknet

27bis der morgen kommt

28tiefstand

29noch weiter unten

30zum allerletzten mal

31ich sah statt dem teufel die ramones

BONUSTRACKS

Fotos

»Zimmer 100? Es gibt kein Zimmer 100!«

von Matthias Penzel

»I remember you well in the Chelsea Hotel.« Abriss eines Who is Who der Bekannten und Unbekannten, der Toten und Untoten im Chelsea Hotel

CHELSEA HOTEL

Erbaut wurde das bis 1902 höchste Gebäude New Yorks 1883, 1905 erfolgte die Umwandlung in ein Hotel. Es ist ein zwölfstöckiges 250 Zimmer umfassendes rotes Backsteingebäude, dessen pittoreske Fassade schwarze mit Blumen verzierte Balkone aus Eisen besitzt. 2011 wurde es von BD Hotels übernommen und soll modernisiert werden. In dem schon legendären »Künstlerhotel« wohnten zahlreiche Musiker, Schriftsteller und Künstler wie Salvador Dalí, Thomas Wolfe, Arthur Miller, Dylan Thomas, Nico, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Falco, Valerie Solanas oder Leonard Cohen (der dem Hotel mit dem Lied Chelsea Hotel #2 ein musikalisches Denkmal setzte). Das Chelsea ist vor allem in den 60ern durch die New Yorker Underground-Kunstszene (u. a. Andy Warhol) bekannt geworden, die das Hotel als Spielwiese für ihre Film- und Kunstaktivitäten entdeckt hatten. Das mag einer der Gründe sein, warum das Hotel gelegentlich als »Zufluchtsort der Ausgeflippten« bezeichnet wird. Viele Künstler haben ihre Hotelrechnungen mit ihren Bildern bezahlt, die teilweise noch heute im Foyer hängen. Das Hotel zählt(e) zum kulturellen Lokalkolorit von New York. Berühmtheit erlangte es 1978, als Sid Vicious in einem der Zimmer (Nummer 100) mutmaßlich seine Freundin Nancy Spungen im Drogenrausch erstach.

chelseaHORRORHOTEL

Leidfaden

Vorsicht Schusswaffen!

1

könig alkohol

MIKE IST achtundsechzig. Er ist ein Penner, ein Säufer. Total unzuverlässig. An einem Bein hat er einen total verdreckten Gips, den man ihm schon vor Monaten hätte abnehmen müssen. Er ist so versifft, weil er obdachlos ist. Außerdem hat er mir mal erzählt, er hätte zwanzig Jahre in einer New Yorker Vollzugsanstalt verbracht. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, saß er auf einer Holzbank vor La Nouvelle Justine – einem S&M-Restaurant für Homos und Heteros – in der Nähe der U-Bahnstation Seventh Avenue/23rd Street.

Obwohl er ein verwahrloster Obdachloser ist mit allem Drum und Dran und so, war er supergut gelaunt. Vielleicht weil er betrunken war.

Zu jedem vorbeilatschenden Fußgänger fiel ihm ein netter Spruch ein, aber niemand hat ihn sonderlich beachtet, weil er dabei nicht die Hand aufhielt. Trotzdem fand ich es komisch, dass die Leute von La Nouvelle Justine es zuließen, als er da vor ihrem Etablissement auf der Bank saß. Machten sie aber. Er war voll bis unters Schädeldach. Das Leben auf der Straße und das jahrelange Saufen hatten ihn reichlich mitgenommen. Er war ganz schön hinüber. Abgewrackt. Ihm gefiel mein Hund, Banfield. Banfield ist ein Airedale Terrier, und er zieht immer alle Blicke auf sich. Er hat ein gewinnendes Lächeln, und alle Welt liebt ihn.

Ich hatte gehofft, Banfield würde pissen, aber er war nur am Dumm-Rumblödeln, bis Mike ihn zu sich rief. Irgendwie zog mich Banfield an der Leine hinterher, dann legte er sich auf den Bürgersteig und machte es sich bequem. Ohne großen Aufwand hatte Mike uns um den Finger gewickelt, und das gefiel ihm endlos gut. Als Nächstes versuchte er sich daran, uns in ein Gespräch zu verwickeln: »Hey, wie heißt’n du? Seit wann biss du draußen? Das iss ein süßer, ein süßer Hund, den du da hast.«

»Yeah, er heißt Banfield.«

»Oh.«

»Ja, sag mal, mit dir redet keiner, was?«, sagte ich zu ihm. »Schon heftig, eh? Wenn man keinen hat, mit dem man mal quatschen kann?«

Irgendwie verwandelte sich Mikes Gesichtsausdruck daraufhin; so ins abgedreht Verwirrte, würde ich sagen. Ich war ihm eindeutig zu viel. Ich weiß ja, dass ich nicht mehr ganz normal bin. Manchmal geht das Leuten erst mal gegen den Strich, aber Mike stellte sich schnell darauf ein, und schon hatten wir viel Spaß.

So richtig typisch New York ist das nicht gerade, dachte ich mir: mit einem wildfremden Typen mitten auf der Straße rumquasseln. Okay, ich bin ein herzensguter Kerl, mein Herz ist riesig und so weiter, aber solche Situationen wie diese hier mit Mike entwickeln sich meistens sehr schnell von nicht-so-richtig-pralle zu reichlich-ungeil. Mir ist klar, was es bedeutet, obdachlos zu sein und überall abgewiesen zu werden, aber ich war mittlerweile clean, außerdem hatte ich gerade gebadet, und war nicht gerade scharf darauf, mir jetzt bei ihm einen Sack Flöhe einzufangen. Eher uncool fand ich es auch, als Mike völlig ohne Vorwarnung von der Bank irgendwie aufgesprungen und mir in die Arme gefallen ist. Für eine Umarmung. In dem Moment konnte ich ihn unmöglich loslassen, denn mit seinem kaputten Bein wäre er umgefallen, wenn ich ihn nicht gestützt hätte. Weil er sofort die Balance verloren hätte. Hinzu kam, dass er tierisch stoned war. Sternhagelvoll und stoned: zu auf allen Kanälen.

»Dee Dee, du bist ein guter Mensch. Der Herr segne und behüte dich.«

Das kam, wie wenn einem der Wind ein mit Pisse getränktes Tempo ins Gesicht klatscht. Irgendwie gelang es mir, alles wieder in den Griff zu kriegen. Dann habe ich Mike ein paar Dollar gegeben, auf Pump. Dass er sich davon Bier kaufen würde, war mir klar. Schon okay.

Ein bisschen hoffte ich, er würde sich vielleicht einen Karton Hühnersuppe kaufen oder so was. Ich meine, Mike sah übel aus, wirklich krank. Von dem ganzen Alk war sein Gesicht rot und aufgedunsen. Seine Augen waren verschwollen und eiterten. Überall an ihm klebte alte, inzwischen getrocknete Kotze, und der Gips an seinem kaputten Bein war schon ganz gelb, weil er so vollgepisst war.

Später, als ich am selben Abend wieder in meinem Zimmer war, musste ich noch einmal an ihn denken. Ich machte mir Sorgen um ihn. Es war zwar August, aber die Nacht war kühl, es würde kalt werden da draußen. Meine Frau Barbara, die Latino-Sexbombe, lag neben mir im Bett – nackt bis auf den Schlüpfer. Keine Ahnung, warum die Weiber den immer wieder anziehen. Na ja, egal. Alles war still.

Gott sei Dank haben wir ein Zuhause, dachte ich mir, während Banfield es sich vor dem Fernseher bequem machte.

Mike sah ich danach praktisch jeden Tag, immer irgendwo in der näheren Umgebung. Er bemühte sich, niemandem auf den Wecker zu fallen, sprich: nur so seinen eigenen Scheiß zu machen und fertig. Weil er aber so mitgenommen aussah, hat ihn die Polizei immer wieder weggejagt.

Das hat ihm einiges abverlangt: dauernd aufzustehen und weiterzuziehen. Aber er hat mit den Cops nicht groß rumgezankt. Er hat dann einfach seine Sachen zusammengekramt, meistens von seinem Stammplatz auf dem Bürgersteig in der 23rd Street, und dann ist er eben ans andere Ende der Straße geschlappt. Worauf ich hinauswill: Nichts an ihm war gewalttätig, was ja in New York City eine sehr gute Verteidigung sein kann. Ich bin mir allerdings sicher, dass Mike zu seinen besten Zeiten die härtesten Dinger abgezogen hat, ich würde sogar wetten, dass der Sachen gedreht hat, die wirklich nicht ohne waren. Einmal habe ich ihn gesehen, abends, gegen sieben. Regen lag in der Luft. Feierabend, alle auf dem Heimweg oder schon zu Hause. In der Stadt wurde es still. Alle Welt zu Hause, beim Abendessen um diese Uhrzeit, danach fernsehen.

»Mike, wo machstn hin?«

»Ich geh runter zur U-Bahn, paar Runden Schlaf abdrehen, quasi unter Tage, bei dem Regen.«

»Kommst du klar?«, fragte ich ihn.

»Oh yeah«, meinte er. »Ich komm schon klar.«

»Okay, man sieht sich. Komm, Banfield«, drängte ich dann meinen Hund, damit er seinen Arsch Richtung Zuhause bewegen statt dauernd die Schnauze in die Löcher der ganzen aufgeplatzten Müllsäcke stecken würde. Die ganze 23rd Street rauf und runter stapelten sich die Müllsäcke. Bis acht wollte ich daheim sein. Das habe ich mir für jeden Tag vorgenommen. Acht Uhr. Dann fernsehen.

Später in der Nacht kommen die ganzen anderen Penner aus ihren Löchern, die kommen da rausgekrochen und durchsuchen die Müllsäcke nach Flaschen und Dosen. Die ganze Nacht dröhnt und klappert das Rumgemache unten in der Straße vor meinem Fenster. Wenn ich dann morgens Banfield Gassi führe, ist die ganze Straße ein einziger Saustall. Und das stinkt! Überall Glasscherben und übers Trottoir verkleckertes Öl. Jeden Tag machen sie das sauber – die Leute aus den Läden und die von der Müllabfuhr. Ich weiß nicht warum, aber um sechs Uhr morgens hängen da jede Menge Penner rum – einige noch mit ganz schwerer Schlagseite – und amüsieren sich, anscheinend total happy mit sich und der Welt. Am westlichen Ende von der 24th Street, also bei der Seventh Avenue, vor Caesar’s Deli trinken die Penner Kaffee und essen dazu Doughnuts. Ich nehme an, das sind die, die die ganze Nacht Dosen und Flaschen gesammelt und dann gegen Pfand eingetauscht haben. Und nun feiern sie nach einer Nacht der harten Maloche.

Mein Freund Mike ist aber keiner von der Sorte. Der schuftet nicht so heftig wie manche der anderen. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, schlief er auf den Stufen zum Thai Regional Taste Restaurant, direkt neben Caesar’s Deli. Er sah übel aus, schwer mitgenommen. Total ausgetrocknet. Seine Augenlider waren geschwollen, von getrocknetem Eiter richtig zugeklebt und so. Ich bin also gleich rüber, um ihn von Nahem zu betrachten. Aber ich konnte nicht erkennen, ob er nun am Leben oder tot war. Also habe ich mich über ihn gebeugt, mit zugehaltener Nase, denn es stank fürchterlich, und versuchte, ihn auf mich aufmerksam zu machen.

»Mike«, sagte ich. »Kannste mal kurz aufwachen?«

Die Sache sah echt beschissen aus. Er brauchte Hilfe. Ich also zu einer Telefonzelle und die Notrufnummer gewählt. Neun eins eins. Der Frau von der Vermittlung erklärte ich, was los war, und sie war ein Engel. Total nett. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass die so hilfsbereit sind. Zehn Minuten später war ein Krankenwagen da. Sie packten Mike auf eine Trage und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein Wunder – besonders in New York, wo es wirklich ziemlich hart geworden ist. Die Sanitäter waren echt super. Riesige Typen mit richtig dicken Muckis. Die sahen aus, als könnten die alles stemmen. Bevor sie Mike angefasst haben, haben sie sich erst mal Plastikhandschuhe angezogen – was ich für ziemlich clever hielt.

»Seit wann haben Sie den schon?«, fragte einer der Sanitäter und klopfte Mike dabei auf das Gipsbein.

»Fünf Monate«, sagte er.

»Der Gips muss abgenommen werden«, sagten sie ihm. »Auf, wir nehmen Sie mit, das machen wir im Krankenhaus.«

»Tschüss, auf Wiedersehen, Wiedersehen allseits. Der Herr segne und behüte dich. Du bist ein guter Mensch, Dee Dee«, sagte er, als sie ihn in den Krankenwagen hievten. Ich gab ihm zwanzig Dollar, damit er was auf der Hand hätte, wenn sie ihn wieder entlassen würden. Alle Umherstehenden schien es zu freuen, dass Mike nun noch einmal die Kurve gekratzt hatte. Und ich fühlte mich wie ein Held.

Scheiß drauf, scheiß auf alle, dachte ich mir. Ich fühlte mich richtig gut, und ich musste runter, nach Downtown, also machte ich mich vom Acker.

Zwanzig Minuten später sah ich Mike, und zwar aus einem Taxi, mit dem ich zur West Side fuhr. Er war sehr, sehr, sehr besoffen. Im Vorbeifahren sah ich noch, wie ihm ein anderer Penner eine fast leere Flasche Bourbon aus der Hand nahm. Sofort nach Ankunft in der Notaufnahme muss Mike die Flatter gemacht haben. Mit dem Zwanzig-Dollar-Schein, den ich ihm zugesteckt habe, in der Tasche, muss er an nur das eine gedacht haben. Saufen. Er hat sich nicht einmal sein Bein behandeln lassen. Die wirklich nötige Behandlung hätten sie ihm verabreicht, so eine Gelegenheit bekäme er nicht so schnell wieder. Jedenfalls nicht in New York City. Mann, was für ein armes Schwein. Einmal mehr hat König Alkohol gesiegt.

Der Abend wurde nass und verregnet. Später in der Nacht dachte ich an ihn, da draußen in der nassen Kälte. Armer Tropf.

2

in der lobby

VOR GAR nicht so langer Zeit, okay?, neulich: da geh ich im Treppenhaus des Chelsea Hotel runter zur Lobby. Von der ersten Etage. Ich latsche also gerade an dem silbernen Feuerlöscher neben Vali Myers’ Selbstporträt vorbei, und da gerate ich mitten in diese Szene, total heavy, die sich gerade am Empfang abspielt. Die ganze gläserne Oberfläche des Tresens an der Rezeption ist verschmiert mit echt gemeinem, dunkelrotem Blut.

Ein hünenhafter Typ mit Bart, bekloppt und voll bis zum Anschlag, umklammert seinen einen Arm mit einem blutverschmierten Geschirrhandtuch. Obwohl sein ganzes Auftreten dem eines Holzfällers gleicht, hat er irgendwas Feminines an sich. So eine Aura. Schwul, jede Wette. Er blutet echt wie ein Schwein, seine Augen schimmern irre, und er schreit dauernd hysterisch rum und bedroht jeden, der reinkommt. Das Männlein, das an der Rezeption gerade Schicht schiebt, duckt sich hinter dem Empfangstresen so gut weg, wie es eben geht. Jeder, der das gesehen hat und dabei war, wird später sagen, dass es genau so war. Vor dem Blut haben alle wahnsinnig Schiss. Die Hosen gestrichen voll. Man will sich gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn man sich mit so einem riesenhaften Schwachkopf kloppt, denn das einzig Positive an ihm ist mit großer Wahrscheinlichkeit sein HIV-Wert. Jeder hätte darauf gewettet, dass der AIDS hat und dass schon ein Spritzer seines Bluts genügt, und man könnte die Tage zählen, bis der Sensenmann kommt. Dann ist da noch was anderes, eine leere Plastikflasche – halber Liter Franzbranntwein, den der Holzfäller vernichtet hat – auf dem Tresen.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!