10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Außergewöhnliche Frauen zwischen Aufbruch und Liebe

- Sprache: Deutsch

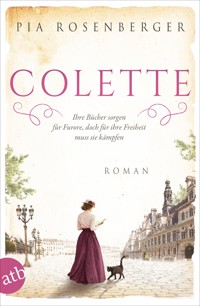

»Folge deinem Weg. Und wenn du dich hinlegst, dann erst, um zu sterben.« Paris, 1893: Die junge Sidonie-Gabrielle Colette erträumt sich ein Leben an der Seite des Schriftstellers Henry Gauthier-Villars. Doch als sie heiraten, erkennt sie, wer ihr Mann wirklich ist: ein Salonlöwe und Schwerenöter, der seine Bücher von Lohnschreibern verfassen lässt. Auch ihr Talent macht er sich zu eigen. Als ihre frechen »Claudine«-Romane ganz Paris in Aufruhr versetzen, will Colette sich nicht länger unterjochen lassen. Sie kämpft für ihre Freiheit – und ihren Namen. Die atemberaubende Geschichte einer Frau, die sich als Schriftstellerin, Schauspielerin und Tänzerin beweist

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 535

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Über das Buch

Burgund, 1890: Als die siebzehnjährige Sidonie-Gabrielle Colette den Musikkritiker und angehenden Schriftsteller Henry Gauthier-Villars kennenlernt, ist sie bereit, ihre Heimat hinter sich zu lassen und mit ihm in die Großstadt zu ziehen. Paris – dort wartet nicht nur das Leben der Bohème auf sie, sondern mit Henry auch ihre große Liebe, glaubt sie zu wissen. Doch nach der ersehnten Hochzeit entpuppt sich der um vierzehn Jahre ältere Lebemann als untreuer Schwerenöter, der zudem seine Bücher von anderen schreiben lässt. Als sie wieder einmal in eine finanzielle Schieflage geraten, verlangt er auch von Colette, ihre Erinnerungen an ihre Schulzeit in Saint-Sauveur-en-Puisaye aufzuzeichnen. Der daraus entstehende Roman sorgt in ganz Frankreich für Furore – aber Henry beansprucht den Ruhm für sich allein. Als er auf weitere Bände über die freche Claudine drängt, begreift Colette, dass sie nie frei sein wird, solange sein Name auf ihren Romanen steht. Und sie entschließt sich – komme, was wolle – für ihr Recht und ihre Freiheit einzustehen.

Über Pia Rosenberger

Pia Rosenberger wurde in der Nähe von Osnabrück geboren und studierte nach einer Ausbildung zur Handweberin Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft und Pädagogik. Seit über 20 Jahren lebt sie mit ihrer Familie in Esslingen und arbeitet als Autorin, Journalistin, Museumspädagogin und Stadtführerin. Im Aufbau Taschenbuch sind bereits ihre Romane »Die Bildhauerin« und »Die Künstlerin der Frauen« erschienen.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Pia Rosenberger

Colette

Ihre Bücher sorgen für Furore, doch für ihre Freiheit muss sie kämpfen

Roman

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Prolog — Saint-Sauveur, Burgund, 1880

Kapitel 1 — Saint-Sauveur, 1890

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5 — Paris, Herbst 1890

Kapitel 6 — Frühjahr 1891

Kapitel 7

Kapitel 8 — Châtillon, Mai 1893

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11 — Herbst 1893

Kapitel 12 — 1893/94

Kapitel 13 — Herbst 1894

Kapitel 14

Kapitel 15 — Sommer 1898

Kapitel 16

Kapitel 17 — 11. Januar 1899

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21 — Herbst 1901

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30 — 5. Februar 1906, Théâtre des Mathurins, Paris

Kapitel 31

Kapitel 32 — Weihnachten 1906

Epilog

Nachwort

Impressum

Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...

Prolog

Saint-Sauveur, Burgund, 1880

An einem kalten und regnerischen Herbstabend waren Gabrielle und ihr Vater Jules-Joseph Colette mit dem Pferdewagen zu einem Gasthaus an der Landstraße zum Nachbarort unterwegs. Gabrielle blies sich in die Hände, warf ihre feuchten Zöpfe über die Schultern und zog ihren Mantel enger. Die Rede ihres Vaters würde sterbenslangweilig werden, das wusste die Siebenjährige jetzt schon, aber sie freute sich auf die Vorstellung mit der Laterna Magica, die darauf folgen würde.

Nachdem sie das Cheval Rouge erreicht hatten, hob Hauptmann Colette Gabrielle vom Kutschbock und stellte sie auf die regennasse Straße. An der Hausecke klapperte ein Schild im Wind. Es zeigte ein rotes Pferd, dessen Hufe die Luft peitschten.

»Auf in den Kampf, Kleine«, sagte er. Sie folgte ihm durch einen Flur voller feuchter Wettermäntel und Regenschirme in den Gastraum.

»Bonsoir, Monsieur Colette. Gabri.« Die Kellnerin nickte ihnen zu. Sie stand vor einer verspiegelten Wand voller Flaschen und polierte ein Glas. Gabrielle fand sie sehr hübsch mit ihrem blonden Haarknoten und dem duftigen, grünen Rüschenkleid.

»Bonsoir, Mademoiselle Nora.«

»Der Saal ist gut gefüllt, Monsieur Colette.«

»Das wollen wir hoffen.« Er legte Hut und Mantel ab und packte die Mappe mit seinen Notizen aus. »Dann mal auf!« Gabrielle folgte ihm, obwohl ihr das Herz bis zum Hals klopfte.

Der Festsaal war voller Menschen und so verraucht, dass sie kaum etwas sehen konnte. Während sie sich durch die Menge drängten, hätte Gabrielle zu gern nach der Hand ihres Vaters gegriffen, aber das ging nicht, weil er sich auf seine Krücke stützte und unter dem anderen Arm seine Notizen trug. Also hielt sie sich an seiner Jacke fest. Die Gäste johlten und klatschten. »Colette! Colette! Bravo!«

Sie stiegen die Treppe zur Bühne hinauf, wo die Laterna Magica bereits aufgebaut worden war. Hier oben schienen sie über der Menschenmenge zu schweben. Gabrielle hielt sich im Hintergrund, während ihr Vater die Leute mit einer Handbewegung zum Schweigen brachte.

»Guten Abend, meine lieben Freunde. Mein Name ist Hauptmann Jules-Joseph Colette. Wie ihr wisst, habe ich im tapferen Dienst für das Zuavenregiment mein Bein verloren.« Er räusperte sich und hielt seine übliche Rede. Papa kandidierte für den Landtag. Soweit Gabrielle ihn verstehen konnte, setzte er sich für die Vernunft und gegen Alkoholkonsum ein. Leider kam das bei den Leuten nicht so gut an, wie sie erwartet hatten.

»Was willst du?«, grölte einer der Zuhörer. »Weshalb sollten wir dich wählen, Capitaine, wo du uns doch jegliches Vergnügen verbieten willst? Wir haben was gegen Abstinenzler und Besserwisser!« Er hob sein Glas und prostete in die Runde, woraufhin der Saal in sein spöttisches Lachen einstimmte.

Gabrielle beobachtete, wie ihr Vater den Kopf hob. »Eure Gesundheit steht auf dem Spiel, ebenso wie euer Erbgut. Lasst ab vom Alkohol, ich bitte euch!«

Das Publikum johlte und pfiff ihn aus. Ihr wurde klar, dass er auf verlorenem Posten kämpfte.

»Ohne Schnaps ist die Welt so öde. Gönnst du uns den etwa nicht?«, fragte einer.

Während Jules-Joseph Colette seinen Blick unschlüssig durch die Runde wandern ließ, kippelte Gabrielle nervös auf ihrem Stuhl und schämte sich. Prallte sein Vortrag an den Leuten ab, weil sie schon zu betrunken waren? Das war alles so peinlich. Sie stand auf und zupfte ihn an seiner Jacke. »Lass uns heimgehen!«

Aber er ignorierte sie und lud stattdessen zu seiner Vorstellung mit der Laterna Magica ein. Er wollte gerade beginnen, als einer der Zuhörer ihn unterbrach. »Du hast doch deine goldhaarige Prinzessin mitgebracht, Hauptmann Colette. Lass sie doch auch etwas vortragen. Nur so zur Unterhaltung.«

Ihr Vater schüttelte vehement den Kopf. »Auf gar keinen Fall.«

Doch Gabrielle klatschte aufgeregt in die Hände. »Bitte, Papa. Darf ich? Bitte, bitte!«

»Nein, Gabri! Auf keinen Fall.«

»Doch, doch, doch!« Bevor er sie davon abhalten konnte, trat sie an den Rand der Bühne heran und verbeugte sich.

Die Leute klatschten und jubelten ihr zu. »Bauernabschaum« nannten ihre Eltern die Bevölkerung der Gegend manchmal verächtlich, doch in diesem Augenblick hätte Gabrielle alles für ihren Applaus getan.

»Zeig, was du kannst, Kleine!«, feuerte ein graubärtiger Alter sie an.

»Komm sofort her«, zischte ihr Vater, aber sie ignorierte ihn.

Gabrielle wusste, dass sie hübsch war, schließlich sagten die Leute ihr das immer. Außerdem trug sie ihr gutes Kleid und die geknöpften Stiefeletten, die ihr Dienstmädchen heute extra geputzt hatte.

»Bühne frei«, rief der Mann mit der Pfeife, »für die Prinzessin von Saint-Sauveur.« Die Zuschauer applaudierten.

»Nun, kleine Colette, was hast du uns zu bieten außer goldblonden Zöpfen bis zum Knie?«, fragte eine Frau verdrossen.

Unschlüssig vollführte Gabrielle ein paar Tanzschritte, bei denen ihre Absätze über den Boden klapperten. Dreh dich nicht um, Gabri! Sonst siehst du, wie dein Papa sich die Hände vors Gesicht schlägt.

»Kannst du auch Cancan tanzen?«, fragte einer. »Aber dafür musst du dein Röckchen heben, kleine Puppe.«

Verhaltenes Lachen ertönte. Gabrielle blieb verunsichert stehen. Von diesem Tanz hatte sie noch nie gehört.

»Gabri, hör auf!«, herrschte ihr Vater sie an.

Aber sie hatte noch lange nicht genug. Angefeuert durch das Klatschen der Menge, drehte sie sich wild im Kreis und ließ ihre Zöpfe fliegen, höher und höher. Sie strahlte über das ganze Gesicht und genoss die vielen aufmerksamen Augen, die auf ihr ruhten. Das Licht ließ ihre Haut glänzen und ihre Wangen erröten.

Applaus brandete auf. »Ich könnte etwas singen.« Sie brachte die Leute mit einer herrischen Gebärde zum Schweigen, holte tief Luft, und ihre klare Stimme übertönte das Geraune.

»Alouette, gentille alouette…«

Das Lied handelte von einer kleinen Lerche, der man nach und nach alle Federn ausrupfte. Es wurde als eines von wenigen in der Schule gesungen. Als sie fertig war, dröhnte der Beifall in ihren Ohren. »Bravo, kleine Colette! Bravo!«

Sie verbeugte sich strahlend in alle Richtungen, doch der Hauptmann fand das gar nicht witzig. »Jetzt reicht es aber. Runter mit dir!«

Widerwillig hüpfte Gabrielle von der Bühne. Er nahm seine Krücke, dirigierte sie durch den überfüllten Saal in die Gaststube und hieß sie, sich auf eine Bank zu setzen. Die Vorstellung mit der Laterna Magica fiel wohl heute aus. »Musste das sein? Und dann auch noch dieses Lied. Wie vulgär kann man sein?«

»Ich habe Durst«, maulte sie.

Nora, die blonde Kellnerin, brachte auf Geheiß des Hauptmanns ein Glas Wasser. Gabrielle trank es aus und genoss ihren ersten Erfolg als Bühnenkünstlerin, ganz egal, was ihr Vater dazu zu sagen hatte. Doch als sich ein Paar zu ihnen setzte und ihn in ein Gespräch verwickelte, begann sie sich wieder zu langweilen. Niemand bemerkte, wie sie von der Bank auf den Boden rutschte. Selbst ihr Vater wusste nicht, was für eine versierte Geheimagentin er in ihr hatte. Sie seufzte, denn unter dem Tisch gab es noch weniger zu spionieren als oben. Frustriert betrachtete sie die klebrige Weinlache, die in einer Fußbodenritze versickerte. Daneben stand Papas einziger Fuß. Sein Beinstumpf mit dem festgesteckten Hosenbein lag auf der Bank. Ihm gegenüber saß ein Mann mit dreckstarrenden Schuhen, rechts von ihm standen die Stiefeletten der Frau, mit der er Händchen hielt. Ihr Rock war hochgerutscht, so dass man den angeschmutzten Saum ihres Unterrocks sehen konnte.

Die Erwachsenen waren so in ihr Gespräch vertieft, dass Gabrielle tollkühn wurde. Vorsichtig zog sie die Schnürsenkel des Mannes auf und verknotete sie mit denen der Frau. Danach streckte sie einen Arm hervor, tastete in Richtung der Tischplatte, griff nach einem Glas, zog es zu sich hinab, trank es aus und stellte es zurück. Wein, aha. Auf den Geschmack gekommen, krabbelte sie aus ihrem Versteck und sah sich um. Im Gewimmel der Schankstube nahm niemand Notiz von ihr. Also schlich sie von einem Tisch zum nächsten und leckte nach und nach die Reste aus den abgestellten Gläsern. Meist war es Rotwein, doch im letzten glänzte ein grünlicher Film, der wie Hustensaft schmeckte. War das etwa Absinth? Gabrielle schüttelte sich. Wie scheußlich!

Aber da. Das Weinglas war ja noch halb voll! Eilig trank sie es leer. Danach schwankte sie so, dass sie sich am Tisch festhalten musste.

»He, kleine Mademoiselle!« Nora nahm sie bei den Schultern und setzte sie auf einen Stuhl an der Theke. »Du hattest wohl ein bisschen zu viel.«

»Papa spricht über Poli…?« Das Wort löste sich in Luft auf, weil sie so lachen musste. Der Gastraum drehte sich um sie, so dass sie vorsichtshalber die Augen schloss. Auf der Stelle schlief sie ein und bekam nicht mit, wie das Paar mit den verknoteten Schnürsenkeln beim Aufstehen über seine Füße stolperte und beinahe hinfiel. Sie erwachte erst, als der Wirt sie neben ihren Vater auf den Kutschbock setzte.

Der Regen rauschte herab, so dass Jules-Joseph Colette ihr seinen Kleppermantel umlegte. »Sei ehrlich, Bel Gazou! Was hast du alles getrunken?«

»Nur ein bisschen Wein. Hat gut geschmeckt.« Sie rülpste und kicherte.

»Du kleine Räuberprinzessin.« Er strich ihr lachend über den Kopf und ließ das Pferd im Schritt gehen. Sein Humor verging ihm allerdings, als Gabrielle sich nach hundert Metern in den Straßengraben übergeben musste. »Was Maman wohl dazu sagen wird, Gabrielle?«

Während sich ihr der Magen umdrehte, hielt er ihr das Haar aus der Stirn.

»Aber so heiße ich nicht. Ich heiße Colette, kleine Colette. Hast du das gehört?«, murmelte sie, bevor sie mit dem Kopf an seiner Schulter einschlief.

Kapitel 1

Saint-Sauveur, 1890

Wach auf, Schlangenbeschwörerin, oder sollte ich lieber Schlafmütze sagen?«

Gabrielle regte sich schlaftrunken. »Verschwinde!«

Doch ihr Bruder Léo blieb wie angewachsen in der offenen Tür ihres Zimmers stehen. Der lang aufgeschossene Junge mit den dunklen Haaren galt als Träumer der Familie. Aber an diesem Morgen hörte er einfach nicht auf zu quatschen. »Weißt du, welcher Tag heute ist?«

»Natürlich.« Sie zog sich die Decke über den Kopf. Wenn das Leben in Bewegung geriet, war das Reich der Träume ihr Zufluchtsort.

»Du solltest aufstehen. Maman ist schon fast fertig. Sonst fahren wir ohne dich.«

»Als ob!« Gabrielle schleuderte ein Kissen nach ihm, doch Léo war schneller und schloss behände die Tür, so dass das Kissen dagegen prallte.

Sie setzte sich auf die Bettkante, warf sich ihre Zöpfe über die Schultern und angelte nach ihren Hausschuhen. Ihre Laken waren im frühen Morgenlicht so gleißend weiß, dass sie blinzeln musste.

Auch wenn sie das geräumige Zimmer im ersten Stock, das sie seit der Hochzeit ihrer Halbschwester Juliette bewohnte, noch so sehr liebte, heute würde sie es für immer verlassen. Sie würden in das vierzig Kilometer entfernte Châtillon-sur-Loing ziehen und dort bei ihrem Bruder Achille unterkommen, der vor einigen Monaten eine Praxis als Landarzt eröffnet hatte. Châtillon war um einiges größer als Saint-Sauveur, doch Gabrielle wusste, dass ihr die Provinz auf Dauer nicht reichen würde.

Sie stand auf, spritzte sich entschlossen Wasser ins Gesicht, streifte ihr Tageskleid über und schloss die zahlreichen Knöpfe. Nicht, dass sie noch Angst vor ihrer eigenen Courage bekam. Ich werde den Staub von den Schuhen schütteln und kein Heimweh haben. Niemals!

Sie ging zum Fenster und stieß die Flügel auf. Es würde ein schöner Tag werden. Die Luft war frisch und rein und duftete nach Sommer. Schräge Streifen Morgenlicht lagen über dem verwilderten Garten mit den beiden Tannen und der violetten Glyzinie, die sich am Gitter emporrankte. Am Zaun blühte der Fingerhut in giftigem Scharlachrot. Die Rosen ihrer Mutter Sido wucherten wie wild. Adieu, dachte sie. Sie kannte diesen Garten besser als sich selbst. Ihr war das triste Grau des Nebels vertraut, der sich im Winter über die kahlen Bäume legte. Sie wusste, in welchem Blätterhaufen sich im Herbst die Igel versteckten. Wie oft hatte sie hier mit ihren Schulfreundinnen gespielt, sie als Anführerin, die auf Bäume kletterte und sich ausmalte, wie sie als Matrose die Welt umsegelte. Noch häufiger aber stieg sie über die Mauer und streunte in der Umgebung von Saint-Sauveur herum. Im Sommer stand sie um halb vier auf, erkundete die Spuren der Tiere, lauschte dem Fluss und füllte ihre Taschen mit Schlangenhäuten und Fröschen. Aber das war nun vorbei.

Sie trat zurück und packte das Buch, das sie in der Nacht gelesen hatte, oben auf die Kiste mit ihren Habseligkeiten. Madame Bovary. Es passte perfekt zur Situation ihrer Familie, die ihre Stellung als Teil der Oberschicht des Dorfes längst verspielt hatte.

Die Colettes nahmen nur das Notwendigste mit in ihr neues Leben, aber auch das war noch zu viel. Vor Kurzem hatte die Versteigerung stattgefunden, bei der ein Großteil ihrer Ölgemälde, kostbare Möbel und die meisten Klassiker von Voltaire, Goethe und Schiller unter den Hammer gekommen waren. Gabrielle hatte ihre Lieblingsbücher von Musset, Flaubert und Balzac gerade noch retten können und betrauerte den Verlust der Regale aus Mahagoni und des Nippes aus China. Es hingen so viele Erinnerungen daran. Sie hatte geglaubt, dass man sich leichter fühlte, wenn man materielle Dinge hinter sich ließ, aber es vergrößerte das Gefühl der Leere nur.

Als sie auf den Gang hinaustrat, trugen die Möbelpacker gerade den Tisch und die Stühle aus dem Salon. Gabrielle schlängelte sich an ihnen vorbei in die Küche, wo ihre Mutter am Herd stand und frisch gekochte Schokolade in einen Becher goss. Die Zeiten, in denen sie sich vier Dienstboten leisten konnten, waren vorbei.

»Guten Morgen, Minet-Chérie.« Sido drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. »Hast du gut geschlafen?«

»Den Umständen entsprechend.« Gabrielle ließ sich auf einen Stuhl fallen. »Du bist ja noch gar nicht auf dem Sprung. Léo sagte, ihr würdet mich zurücklassen, wenn ich nicht sofort aufstehe.« Der warme, süße Duft des Kakaos ließ sie niesen.

Sido verdrehte die Augen. »Was der immer redet. Sicher sitzt er schon auf dem Kutschbock, so eilig hat er es, fortzukommen. Natürlich nehmen wir dich mit, Minet. Wo denkst du hin?«

Gabrielle wunderte sich nicht, dass ihre Mutter sie mit ihrem Kosenamen aus Kindertagen ansprach, denn schließlich war sie ihr heiß ersehntes Nesthäkchen. Sidos Liebe war das Einzige, was sie nie infrage stellte. »Ich will gerne fort, das weißt du.«

Sido hielt sich das Baguette vor die Brust und schnitt es gleichmütig in Scheiben. »Iss! Du bist viel zu dünn.«

Gabrielle verdrehte die Augen. Klar, dass Sido wieder einmal ihre Figur erwähnen musste. Sie ärgerte sich selbst am meisten über den Umstand, dass sie noch immer wie ein Schulmädchen aussah. Sie war zierlich und mit ihren eins dreiundsechzig kaum größer, als ihre Zöpfe lang waren.

Auf dem Tisch standen ein Teller mit Schinken und Käse, gesalzene Butter und ein paar Radieschen bereit. Gabrielle zerkrümelte ihr Brot nur, rollte den Schinken zusammen und verfütterte ihn nach und nach an den Jagdhund Moffino, der unter dem Tisch lag und jedes Mal den Kopf hob, wenn ein Leckerbissen für ihn abfiel. Neben ihm säugte die Katze Bijou seelenruhig ihre Jungen, die sich an ihren Zitzen aufreihten wie Perlen auf einer Schnur. »Hast du darüber nachgedacht, wie wir die Tiere mitnehmen? Nicht, dass wir sie noch vergessen!«

»Auf keinen Fall.« Sido, ebenso tierlieb wie ihre Tochter, hatte nicht nur ihre Haustiere im Blick, sondern kümmerte sich um verletzte Tauben, herumstreunende Katzen und elternlose Vogelkinder. »Zähl mal die Kätzchen ab. Da besteht die größte Gefahr, dass eins verloren geht.«

»Aber wo steckt Toutouque?« Gabrielle sah sich beunruhigt um. Ihre kleine Französische Bulldogge fehlte in der Versammlung unter dem Tisch. »Das sieht ihr gar nicht ähnlich.«

»Sie hat sich wahrscheinlich versteckt«, sagte Sido. »Sie wird schon kommen, wenn es ernst wird.«

Gabrielle starrte in ihre Tasse, in der die Schokolade langsam erkaltete. Ernst war es schon lange. Das stattliche Vermögen, das aus der ersten Ehe ihrer Mutter stammte, hatte sich nach und nach in Luft aufgelöst. Zuletzt hatten sie sogar ihren Grundbesitz verkaufen müssen. Doch der Verlust ihrer sozialen Stellung war nicht der Grund gewesen, warum ihre Eltern Gabrielle nicht wie ihre ältere Schwester ins Pensionat nach Auxerre geschickt hatten. Sido wollte ihre Kleine nicht aus den Augen lassen, und so hatte sie zusammen mit den Töchtern der Bauern und Handwerker die kommunale Schule in Saint-Sauveur besucht, wo sie als mutwillige Göre bekannt gewesen war, die in ihren Jackentaschen zwei zahme Schwalben mit sich herumtrug. Doch ihre glückliche Schulzeit war längst vorbei. Heute hörte sie die Frauen des Dorfes hinter sich tuscheln, weil sie in einer Jacke herumlief, die Sido aus einem alten Frack ihres Vaters genäht hatte.

»Ich würde am liebsten bleiben, Minet.« Sido trat an Gabrielle heran und legte ihr den Arm um die Schultern. Sie erlaubte sich selten einen Moment der Schwäche, und noch seltener gab sie zu, dass sie etwas ändern wollte, was nicht zu ändern war.

»Ach, Maman!« Gabrielle drückte ihr Gesicht an ihre Hüfte und sog ihren Geruch nach Marmelade und warmem Schweiß ein. Wo Sido war, war Heimat. »Das ist ein Neuanfang für uns alle. Wir gehen zusammen nach Châtillon und machen das Beste daraus.«

»Für dich ist das ein großes Abenteuer.« Sido seufzte und ließ ihre Hand auf Gabrielles Scheitel ruhen. »Aber dafür bin ich zu alt. Komm, du kannst mir helfen!«

Gabrielles Vater war ihnen bereits mit dem Großteil ihres Hausrats vorausgefahren. Gemeinsam packten sie die restlichen Lebensmittel in einen Korb und setzten die maunzenden Katzenkinder mitsamt ihrer Mutter in eine offene Kiste.

»Hier wird nicht gejammert«, sagte Gabrielle streng. »Moffino ist auch schon bereit.« Der Hund wartete an der Tür, als wüsste er, was auf dem Spiel stand.

Und so traten sie in den blitzblauen Sommermorgen hinaus. Sido trug den Proviantkorb und Gabrielle die Katzenkiste.

»Schnell, schnell!« Trotz des abfahrbereiten Léo, der auf dem Kutschbock saß und sie antrieb, ließen sie sich Zeit, denn zuerst mussten sie den Abschied von Marie und ihrer Familie hinter sich bringen. Die Nachbarin, die Gabrielles Amme gewesen war, schämte sich ihrer Tränen nicht und zog Sido in ihre Arme. Zu ihrer Rechten stand Antoine, Maries ältester Sohn mit den schrägen Augen und dem breiten Lächeln. Im Dorf galt er als Dummkopf, aber Gabrielle wusste es besser. Tintin war der zufriedenste Mensch auf der Welt. Links hatte Gabrielles Milchschwester Mélie ihre Großmutter Loisine untergehakt, die Hexe von Saint-Sauveur, die seit Kurzem bei der Familie ihrer Tochter lebte.

Gabrielle nahm Mélie so fest in die Arme, dass sie das Herz ihrer Freundin schlagen hörte. Sie waren sich nicht immer einig, beileibe nicht, dafür waren sie zu eigensinnig, aber trennen konnte sie trotzdem niemand. Bis zum heutigen Tag.

»Du schreibst mir doch, oder?«, fragte Mélie.

Gabrielle drehte eine von Mélies schwarzen Ringellocken um ihren Finger und legte ihre Stirn an die der Freundin. »Natürlich. Aber du musst mich in diesem Sommer noch besuchen kommen, hörst du? Sonst langweile ich mich zu Tode.«

Mélie strahlte. »Mal sehen. Wenn Sido mich einlädt.«

Gabrielle zog die alte Loisine noch einmal an sich, die ihr gerührt über das Haar strich. Dann winkte sie der Familie zu, die nach und nach im Haus verschwand, Tintin, der sich nicht von ihnen trennen wollte, als Letztem. Erst jetzt fiel Gabrielle Sidos wehmütiger Blick auf. Natürlich, dachte sie zornerfüllt. Ihre ältere Schwester Juliette, die im Haus gegenüber wohnte, hatte sich nicht von ihnen verabschiedet.

»Vielleicht lässt man immer ein Stück seines Herzens zurück«, flüsterte sie.

Sido legte ihr den Arm um die Schulter. »Ja, vielleicht, ma petite. Aber deins ist groß genug, um es tausendmal zu verschenken.«

»Deins nicht?«

»Meins ist müde geworden. Aber zuerst gilt es, heil nach Châtillon zu kommen.«

Das war nicht nur eine Herausforderung, weil sich die Rue de l’Hospice steil den Hang hinabzog. Die Möbel türmten sich auf der Ladefläche des Leiterwagens zu einem wackligen Turm auf, aus dem das eine oder andere Stuhlbein herausschaute.

»Ich mach das schon.« Léo zog Sido neben sich. Moffino sprang hinterher und legte sich ihnen zu Füßen.

Da fiel Gabrielle siedend heiß ein, dass sie noch jemanden vermisste. Toutouque.

»Wartet auf mich!« Sie lief zurück ins Haus. Wie still es hier war. Es schien, als ob das Haus atmete und auf etwas wartete, das nicht mehr zurückkommen würde.

»Meine Süße, wo hast du dich versteckt?«

Sie sah in jedes leer geräumte Zimmer, doch die Bulldogge blieb verschwunden. Toutouque war ein empfindsamer Hund, dem übel mitgespielt worden war. Kein Wunder, dass sie der Umzug in Angst und Schrecken versetzte, nachdem Gabrielles Bruder Achille sie in der Kaserne der Kreisstadt aus der Tötungsmaschinerie gerettet hatte. Gabrielle hielt inne und dachte nach. Hatte sich die Hündin mit den Pinselohren und den hervorstehenden Froschaugen zu den Nachbarn geflüchtet? Gabrielle wollte gerade im Garten nachsehen, als sie aus dem Schlafzimmer ihrer Eltern ein Fiepen hörte.

Sie stürzte hinein. »Wo bist du, Süße?«

Es war einen Augenblick still, dann vernahm sie ein klägliches Jaulen unter dem Doppelbett, dem einzigen Möbelstück, das sie zurückgelassen hatten. Gabrielle ließ sich auf den Bauch fallen und robbte ein Stück unter die Matratze. Toutouque hockte zitternd an der Wand zwischen einigen vergessenen Staubflocken. Ihr zerknautschtes Gesicht wirkte noch gramerfüllter als sonst, und sie saß in einer Lache aus Hundepipi.

»Ach, Toutouque.« Gabrielle streckte ihren Arm aus. »Kommst du? Léo ist schon auf dem Sprung.«

Toutouque winselte weiter und richtete ihre Augen sehnsüchtig auf Gabrielle. Diese bat, flehte und schmeichelte, und schließlich, als sie schon fast nicht mehr daran geglaubt hatte, setzte sich die Hündin in Bewegung und robbte auf dem Bauch auf sie zu, Zentimeter um Zentimeter, bis Gabrielle sie an sich ziehen konnte. Sie stand auf, die bebende Toutouque an sich gedrückt, lief aus dem Haus und stieg mit ihr auf den Kutschbock.

»Kann es endlich losgehen?«, fragte Léo verärgert. »Oder müssen wir weitere hysterische Anfälle von Hunden oder Schwestern aushalten? Außerdem riecht Toutouque nach Pipi, oder bist du das, Gabri?«

»Sei doch nicht so ein Mistkerl!«

»Kinder!« Sido rang die Hände. Erst jetzt schnalzte Léo mit der Zunge und trieb die Pferde an. Gemächlich schaukelte der Leiterwagen die steile Rue de l’Hospice hinab ins Tal, hinein in ein neues Leben.

Kapitel 2

Während sie die enge Dorfstraße entlangrumpelten, sah sich Gabrielle zum letzten Mal in der vertrauten Umgebung um. Ein windschiefer Laden stand neben dem anderen. Die Schule aber war brandneu. Gabrielle hatte die Bauzeit noch gut in Erinnerung. Auf dem Schulhof stand ihre Lehrerin Olympe Terrain mit ihrem leuchtend roten Haarknoten und räumte ein paar Spielzeuge beiseite. Gabrielle sprang auf und winkte ihr zu. »Adieu, Mademoiselle! Wir fahren, dann müssen Sie sich nie wieder über Ihren Plagegeist ärgern.« Olympe wandte sich ihr zu und schenkte ihr ein Lächeln zum Abschied.

Wie oft war Gabrielle als kleines Mädchen die Rue de l’Hospice hinab zur Schule gerannt, ja geflogen, im Sommer barfuß, im Winter mit einem kleinen Eimer voll glühender Kohlen, weil jedes Kind selbst für seine Wärme im Klassenzimmer sorgen musste. Vor ihrer Einschulung hatte sie unbedingt lernen und die Welt entdecken wollen. In der Schule aber hatte man ihr die Neugier schnell ausgetrieben, was weniger an der drangvollen Enge zwischen dreißig ungewaschenen Gören lag, sondern an ihrer ersten Lehrerin, bei der sie als mutwilliges Früchtchen gegolten hatte. Die hatte selbst kaum lesen und schreiben können und sie anhand von Bibeltexten unterrichtet. Vor einigen Jahren jedoch war die damals vierundzwanzigjährige Olympe Terrain ins Dorf gekommen, frisch von der Lehrerinnenakademie in Auxerre und voller Ehrgeiz, was die ihr anvertrauten Mädchen betraf. Gabrielle war auch bei ihr negativ aufgefallen. Ihre Aufsätze waren Mademoiselle zu bunt, ihre Antworten zu vorlaut, ihr Lachen zu schrill, und in Mathe schaffte sie es nie über den Durchschnitt hinaus. Aber dann hatten sie sich doch noch zusammengerauft, vor allem als Mademoiselle ihre kleine Schwester Doudouche in die Abschlussklasse geholt und sie gemeinsam für die Prüfung gelernt hatten.

Die Colettes ließen Saint-Sauveur hinter sich, das Gewirr an Häusern, die wie Schwalbennester am Hang klebten. Darüber ragte der Sarazenenturm auf, der in seiner Kindheit Léos Lieblingsversteck gewesen war. Außerdem gab es eine uralte Kirche sowie ein wenig bemerkenswertes Schloss.

Léo lenkte den Wagen auf die Landstraße, die zwischen Feldern, Wäldern und Hügeln hindurch nach Nordwesten ins Département Loiret führte. Außer ihnen war an diesem trägen Sommertag kaum jemand unterwegs.

Die hügelige Landschaft war eintönig. Pauvre Puisaye, die arme Puisaye, nannte man diesen Landstrich Burgunds, der wenig Ähnlichkeit mit den üppigen Weinbergen rund um Charolais hatte. Trotz der mückenverseuchten Schlammlöcher und der reichlich wuchernden Brombeeren reifte auch hier der Weizen hellgrün auf den Feldern. Von Zeit zu Zeit schmiegte sich ein Dorf an eine Hügelflanke. Heckenrosen setzten rosa Tupfer in die Landschaft, und die Sonne brannte ihnen auf den Kopf.

»Nicht, dass du noch Sommersprossen bekommst.« Sido reichte Gabrielle ihren Strohhut, goss Saft in die mitgebrachten Becher und für die Tiere Wasser in einen Napf.

Auf Gabrielle, die in der Nacht lange gelesen hatte, wirkte das monotone Gerumpel ebenso einschläfernd wie die Hitze. Die Farben verschmolzen zu Schlieren, und ihr Kopf kippte immer wieder an Sidos Schulter. Auch Toutouque streckte alle viere von sich. Irgendwann sprach Sido ein Machtwort und verbannte beide auf die Ladefläche neben die Möbel, wo Gabrielle mit dem Hund im Arm einschlief.

Sie erwachte erst, als der Wagen in Châtillon vor dem Haus ihres Bruders zum Stehen kam. Für einen Moment wusste sie nicht, wo sie sich befand. Verwirrt setzte sie sich auf und rieb sich die Augen. Rue de l’Église. Das Haus lag in der Nähe des Friedhofs mit seinen grauen Grabsteinen. Es war mit dunklem Schiefer gedeckt und besaß zwei Seitenflügel. Auch wenn es auf den ersten Blick repräsentativ wirkte, war es viel kleiner und bescheidener als ihr einstiges Zuhause in Saint-Sauveur.

Achille erwartete sie an der Straße. Neben ihm stand Gabrielles Vater und stützte sich auf seine Krücke.

»Da seid ihr ja endlich.« Achille nahm seiner Mutter die Katzenkiste ab und half ihr vom Kutschbock. »Salut, Schwesterchen.«

»Salut.« Sie sprang vom Wagen, fiel ihrem Lieblingsbruder um den Hals, begrüßte ihren Vater mit Küsschen und hakte sich bei Sido unter, die vorschlug, ins Haus zu gehen. Toutouque folgte ihnen hocherhobenen Hauptes, während Achilles Dienstboten die Möbel abzuladen begannen.

»Sieh nur, der Innenhof«, sagte Sido. »Am Sonntag werden wir hier alle zusammen essen. Ein Menü mit der ganzen Familie! Austern, Braten und zum Nachtisch Clafoutis mit Kirschen und Schlagrahm.«

Gabrielle nickte zweifelnd. Zu fünft würde es eng werden in Achilles Haus. Anders als in Saint-Sauveur hatte sie hier nur eine schlauchartige kleine Kammer. Seufzend stellte sie ihre Bücherkiste auf dem schmalen Bett ab. Egal, sie würde sich sowieso die meiste Zeit im Freien aufhalten. Und Léo würde zu Semesterbeginn nach Paris zurückkehren, um sein Pharmaziestudium fortzusetzen.

Am nächsten Tag erkundete sie das Städtchen, das auf seine Weise so verschlafen wie Saint-Sauveur war. Sie streifte durch mittelalterliche Gassen und bewunderte eine große Kirche und ein imposantes Schloss mit zwei Ecktürmen. Sie wollte sich gerade heimwärts wenden, als ihr jemand hinterherpfiff.

»He du, ja, dich meine ich!« Ein Junge hockte auf einer Mauer und kaute auf einem Grashalm. Er hatte einen braunen Lockenschopf und trug ein weißes Hemd und eine halblange Hose, die seine gebräunten Beine zeigte. »Warte mal!« Mit zwei Schritten war er an ihrer Seite. »Dich kenne ich ja gar nicht. Wie heißt du?«

»Gabrielle.« Sie spürte, wie sie errötete, und ärgerte sich.

»Ich bin Dominic. Meinem Vater gehört die Hufschmiede.«

Er mochte ungefähr so alt wie sie sein, vielleicht etwas älter. Gabrielle sah sich verstohlen um. Sido durfte nicht erfahren, dass sie sich von fremden Jungen ansprechen ließ.

»Bist du neu hier?«

»Ja, meine Eltern und ich sind gestern bei Dr. Robineau-Duclos eingezogen. Er ist mein Bruder.«

»Tatsächlich?«

Dominic mit seinen grünen Augen duftete so gut nach Gras und frischem Schweiß, dass ihr Herz zu klopfen begann. In Saint-Sauveur hatte niemand mit der rebellischen Tochter der Familie Colette anzubandeln versucht, leider, denn sie war neugierig auf das, was sich zwischen Frauen und Männern abspielte.

Dominic begleitete sie unaufgefordert. »Châtillon ist das langweiligste Nest unter der Sonne.«

»Sicher nicht langweiliger als Saint-Sauveur.«

Dominic lachte. »Da könntest du recht haben.«

Sie trat einen Schritt zurück. »Und was macht man hier so, wenn man noch nicht achtzig ist?«

Er musterte sie abschätzig. »Es gibt hin und wieder ein Tanzvergnügen. Aber da lassen dich deine Eltern sicher nicht hingehen.«

Sie seufzte frustriert. Solche Veranstaltungen ziemten sich nicht für Mädchen aus guter Familie. »Ich müsste schon heimlich gehen. Und sonst? Was treibst du den lieben langen Tag?«

»Ich arbeite als Hufschmied wie mein Vater«, erwiderte er überraschend ernst. »Ich kenne inzwischen jeden Gaul in der Umgebung. Und wenn die Schmiede zu ist, helfe ich meinem Großvater Jean-Baptiste. Der ist hier der Schäfer. Letztens hat dein Bruder ihm sein brandiges Bein abgenommen.«

»Wirklich?« Gabrielle überlief es kalt.

»Aber wenn ich Zeit habe, gehe ich angeln. Immerhin gibt es hier ja den Kanal und den Fluss, den Loing. Und was machst du, wenn du nicht gerade stickst und auf einen passenden Bräutigam wartest?«

Sie hob eigensinnig ihr Kinn. »Ich studiere die Natur.«

Dominic lachte. »Du betrachtest die Kaulquappen in den Pfützen?«

»O ja«, erwiderte sie spitz. »Ich sehe mir die ganze Vielfalt an, vom Salamander bis zu den Vogelkindern. Zu Hause haben meine Brüder und ich ein Herbarium und eine Schmetterlingssammlung. Außerdem ist ein Verwandter von uns Insektenforscher.«

»Und das willst du auch sein?« Dominic sah sie an wie ein exotisches Tier oder aber, als hätte sie nicht mehr alle Tassen im Schrank. »Du bist ein komisches Mädchen. Wie heißt du noch mal?«

Sie richtete sich auf und warf sich herausfordernd beide Zöpfe über die Schultern. Sollte er doch von ihr halten, was er wollte.

»Sidonie-Gabrielle Colette.«

Kapitel 3

An einem schwülen Nachmittag einige Wochen später stand Gabrielle auf der Leiter und pflückte Sauerkirschen. Kurz nach ihrem Einzug hatten sie gegenüber von Achilles Haus ein Grundstück voller Obstbäume und Beerensträucher gepachtet.

»Du weißt schon, dass das eine unglaubliche Sauerei ist, oder, Sido?« Sie verdrehte die Augen zum Himmel. Es war nicht nur eine Sauerei, es artete in Arbeit aus.

Aber dann begann die sommerliche Erde unter ihrem klaren Blick zu leuchten. Welch ein Glück, genau jetzt hier sein zu dürfen. Der Baum, an dessen borkiger Haut sie lehnte, war verwachsen und stark. Sie ließ ihre Hände über die fedrig graugrünen Flechten gleiten, die sich auf seinen Zweigen ausbreiteten. Die Sauerkirschen waren so prall, dass sie ihr zwischen den Fingern zerplatzten. Saft rann in den Ärmelaufschlag ihres Kleides.

»Träum nicht, Minet!«, ermahnte Sido sie. »Sonst fällst du noch von der Leiter. Und pass auf dein Kleid auf, verflixt nochmal.«

Aber Gabrielle hörte sie nicht. Sie nahm den tiefblauen Sommerhimmel, das trockene Gras auf dem Boden und den Schmetterling, der sich flügelschlagend auf der Kapuzinerkresse niederließ, tief in sich auf. Die Sonnenblumen nickten über den Zaun, während sich im saftig grünen Gras Bijous Katzenkinder balgten. All diese Kostbarkeiten verband ein einziger Herzschlag. Was gäbe sie darum, all das in Worte fassen zu können.

Die Leiter wackelte. Gabrielle kämpfte um ihr Gleichgewicht.

Sido stieß einen Schrei aus. »Komm sofort runter, Gabri! Was ist mit dir? Du schlafwandelst ja.«

Sie beruhigte sich schnell, als sie merkte, dass Gabrielle unversehrt war. Eine Viertelstunde später saßen sie im Hof und entsteinten die Kirschen. Der schwarzrote Saft war überall und färbte ihre Hände rot.

»Was machst du denn mit der Kirschenschwemme, Sido? Sie schmecken nicht einmal, die sauren Dinger. Sogar Toutouque verschmäht sie.«

Sido nahm eine Kirsche, schnitt sie geschickt auf, entfernte den Kern und schnippte die Frucht in die Wanne. »Konfitüre, Kuchen, da fällt mir schon was ein. Wenn man sie mit Zucker einkocht, werden sie schon süß.«

»Erzähl mir was.« Gabrielle genoss die Geschichten ihrer Mutter, selbst wenn sie die meisten schon kannte.

Sido ließ sich das nicht zweimal sagen. »Ich liebe die Puisaye, seit ich als kleines Kind hierhergekommen bin.« Sidos Mutter Sophie Landoy war kurz nach ihrer Geburt gestorben. Wie es Brauch war, hatte ihr Vater sie bei einer Pflegefamilie in Musset nahe Saint-Sauveur untergebracht, wo sie bis zu ihrem achten Geburtstag geblieben war. Dann hatte er wieder geheiratet und seine Kinder zu sich nach Paris geholt. »Du weißt ja, dass mein Vater von seiner zweiten Frau eine Schokoladenfabrik übernommen hat und seine Tafeln auf dem Dach trocknen ließ.«

»Das ist eine lustige Vorstellung.« Gabrielle lachte hell auf.

»Sie wurden in der Sonne weich, und die Katzen haben nachts ihre Fußspuren auf die Oberfläche gestempelt wie Blütenblätter. Katzenpfotenschokolade.«

Gabrielle seufzte und betrachtete die zerquetschten Kirschen auf ihrem Schneidebrettchen. »Ich bin leider nicht so geschickt wie du. Wenn ich sie schneide, werden sie zu Mus.«

»Macht nichts«, sagte Sido. »Das kommt alles in den großen Topf. Die Schokolade deines Großvaters hat auf jeden Fall besonders gut geschmeckt.«

Gabrielles Großvater stammte ursprünglich aus Martinique. Die Familie war sowohl auf den Antillen als auch in Frankreich als Épiciers, also Händler für Schokolade, Rum, Zucker und Tabak, bekannt geworden.

»Sein kreolisches Blut hat sich bei mir so verdünnt, dass es kaum noch zu spüren ist«, sagte Gabrielle wehmütig.

Sido nickte. »Im Ernstfall wird es schon reichen.«

»Hoffentlich.« In ihren Tagträumen verreiste sie regelmäßig an exotische Orte voller wilder, freier Menschen und klangvoller Musik.

Leider war ihrem Großvater kein langes Leben beschieden gewesen. Nach seinem Tod hatte Sido bei ihren Brüdern gelebt, die sich in Brüssel als Journalisten, Verleger und Kunstkritiker einen Namen gemacht hatten.

»Ach, Brüssel«, seufzte sie. Für die Familie war der Name ein Synonym für Kultur und Weltgewandtheit. Gabrielle wusste, dass Sido dort mit den Ideen des Sozialreformers Charles Fourier in Kontakt gekommen war: Atheismus, freie Liebe sowie die Erziehung zu einer selbstbestimmten Persönlichkeit waren Ideale, die sie täglich an ihren Kindern erprobte.

»Aber dann haben sie dich verheiratet«, sagte Gabrielle düster. Die Familie des Gutsbesitzers Jules Robineau-Duclos aus Saint-Sauveur war bei Sidos Brüdern vorstellig geworden, um für ihn eine Hochzeit zu vereinbaren.

»So geht es den meisten Mädchen«, erwiderte Sido abgeklärt. Der Reichtum ihres Mannes hatte nicht darüber hinwegtäuschen können, dass ihre Ehe ein Fiasko gewesen war. »Ich hatte keinerlei Mitgift und musste nehmen, was ich kriegen konnte. Zuerst fand ich Duclos durchaus reizvoll. Er hatte so etwas Düsteres und Geheimnisvolles an sich. Da wusste ich noch nicht, dass er gerade einen Prozess hinter sich gebracht hatte, bei dem man ihn seiner Wahnvorstellungen und seiner Gewalttätigkeit wegen entmündigen wollte.« Sido beugte sich vor, sah sich um und flüsterte: »Es liegt in der Familie. Seine Mutter ist in einem Irrenasyl gestorben.«

Gabrielle riss die Augen auf. Dieses beunruhigende Detail hatte man ihr bisher verschwiegen. »Aber dann hätten deine Brüder doch besser nachfragen müssen!«

Entschlossen wischte Sido zwei Kirschen vom Brett in die Wanne. »Sie haben es nur gut gemeint.«

Sido mit ihren Büchern und ihren modischen Kleidern war wie ein exotischer Paradiesvogel nach Saint-Sauveur geflogen, misstrauisch beäugt von den Dörflerinnen, die fürchteten, dass sie ihren Ehemännern den Kopf verdrehen würde. »Man hatte mir so viel verschwiegen. Ich wusste nicht, dass Duclos ein notorischer Säufer war, dem gerne mal die Hand ausrutschte. Das Haus war der reinste Saustall. In den Zimmern im ersten Stock lagerten Walnüsse und Feldfrüchte, und die Mäuse sprangen überall herum.« Duclos war ein Monstrum gewesen, dem man, um ihn halbwegs ruhig zu halten, seine Schnapsflasche immer wieder gefüllt vor die Nase stellen musste.

Gabrielle stand auf und holte die zweite Wanne für die restlichen Kirschen.

»Im Haus nebenan lebte Jules’ Geliebte Marie«, erzählte Sido weiter. »Als ich kam, hat seine Schwester sie vorsorglich mit unserem Nachbarn Jean verheiratet, obwohl der über zehn Jahre jünger als sie war. Da hatte sie Tintin schon. Er ist Jules’ Sohn.«

»Sie hätten dich ihm nicht zum Fraß vorwerfen dürfen, Maman.«

Sido runzelte die Stirn. »Wenn ich ihn nicht geheiratet hätte, würde es euch nicht geben. Gut, dass Marie nebenan wohnte. Nur sie konnte mit Jules fertigwerden, wenn ihn einer seiner Anfälle ereilte und er unkontrolliert auf die Dienstboten schoss. Als ich zu ihm kam, hatte er sich schon halb um seinen Verstand gesoffen. Die ersten zwei Monate hat er sich zusammengerissen, aber dann …«

Gabrielle kannte die Geschichte. Eines Abends war Jules Robineau-Duclos stockbesoffen aus dem Wirtshaus heimgekehrt und wollte seine ehelichen Rechte mit Gewalt durchsetzen. Das aber hatte sich Sido nicht gefallen lassen.

»Ich habe alles nach ihm geworfen, was mir in die Hände fiel. Als der Kerzenständer vom Kaminsims ihn am Kopf traf, konnte er sich nicht mehr an mir vergreifen.« Sido entkernte die nächste Kirsche. Ihre Hände waren dunkelrot vom Saft. »Wie du weißt, starb er an einem Schlaganfall. Niemand hat ihm eine Träne nachgeweint. Ich am allerwenigsten.« Sido nickte. Auch wenn sie unter der Last des Lebens stolperte, stand sie immer wieder auf.

Gabrielle bückte sich, kraulte Toutouque im Nacken und stellte Sido die Frage, die ihr schon lange auf der Seele brannte. »Ist Achille nun von Jules oder von Papa?«

Sido legte einen Finger auf die Lippen. »Sch! Was unterstellst du mir denn da?«

»Achille ist Papa wie aus dem Gesicht geschnitten.« Offiziell stammten Sidos Erstgeborene Juliette und Achille von Robineau-Duclos ab und trugen seinen Namen. Nach seinem Tod aber hatte Sido den Steuereinnehmer Jules-Joseph Colette geheiratet, einen Offizier der Zuaven, gebürtig aus Toulon, der bei Mailand ein Bein verloren hatte. Aus dieser Verbindung waren Léo und Gabrielle hervorgegangen. Doch im Dorf wurde gemunkelt, dass die schöne Sido ihre Liaison mit dem Steuereinnehmer schon vor dem Tod ihres ersten Mannes begonnen hatte.

»Da täuschst du dich. Achille sieht mir ähnlich.« Sido schüttete den Rest Kirschen aus der Wanne auf ihr Schneidebrett. »Sei stolz, Gabrielle, und wirf dein Leben nicht an den erstbesten Bewerber weg. Ich weiß, wovon ich rede. Schließlich habe ich zwei Ehemänner gehabt. Sieh zu, dass du dir deine Freiheit und deine Würde bewahrst.«

Gabrielle hob Toutouque auf ihren Schoß und tätschelte ihren fetten Nacken. »Du hast es ja nicht schlecht getroffen. Papa liebt dich.«

Sido nickte zustimmend. Aber es war nicht leicht. Jules-Joseph Colette war kein Vater, auf den man sich verlassen konnte, sondern ein Filou. Er beschäftigte sich mit so vielen wissenschaftlichen Themen, dass einem schwindlig davon werden konnte. Seine sichere Arbeit als Steuereinnehmer hatte er verloren, nachdem ihm 15 000 Franc im Schnee abhandengekommen waren. Als er auch mit seiner Kandidatur für das Bürgermeisteramt und den Landtag gescheitert war, hatte er sich darauf verlegt, die Dorfbewohner zu Laterna-Magica-Vorführungen über die Naturwissenschaften einzuladen und Vorträge gegen Alkoholismus zu halten. Ohne regelmäßiges Einkommen wuchsen ihre Geldprobleme, so dass sie Sidos ererbten Grundbesitz und ihre Bauernhöfe beleihen und schließlich veräußern mussten. Als Juliettes Mann, der Arzt Charles Roché, nach ihrer Hochzeit auf die Auszahlung ihres Erbes pochte, mussten die Colettes feststellen, dass sich das Geld in Luft aufgelöst hatte. Achille hatte ihre Schuld schließlich zähneknirschend von seinem eigenen Vermögen bezahlt. Dennoch hatte Charles seiner jungen Frau jeden Kontakt zu ihrer Familie verboten. Das war besonders schlimm, weil das junge Paar in Saint-Sauveur gegenüber wohnte.

Toutouque leckte Gabrielle die Hand und winselte leise.

»Meine Güte«, rief sie. »Toutouque, du kleines Ferkel! Hast du dich in Sauerkirschensaft gewälzt? Wir müssen dich baden.« Kaum hing die Drohung in der Luft, sprang die Hündin von ihrem Schoß und preschte um die Ecke. »Sie hasst Wasser.«

Sido lachte leise. »Wie machst du das bloß immer?«

»Was?«, fragte Gabrielle scheinheilig.

»Dass die Tiere dich verstehen.«

»Ich weiß halt, was sie denken. Du etwa nicht?«

»Glaub mir, nicht jeder hat diese Fähigkeit.«

In diesem Sommer folgte ein heißer, träger Tag auf den nächsten. Nach Saint-Sauveur war Châtillon sicher das zweitlangweiligste Nest unter der Sonne. Irgendwann hatte Gabrielle genug Klavier gespielt und alle Bücher gelesen, die sie finden konnte, und so blieb ihr nichts anderes übrig, als Achille auf seinen Hausbesuchen zu begleiten. Tag für Tag fuhr sie mit ihm zu den Kranken, die in ärmlichen Verhältnissen auf dem Land lebten. An diesem warmen Spätsommertag besuchten sie den alten Schäfer Jean-Baptiste, Dominics Großvater.

In der strohgedeckten Bauernkate roch es erbärmlich nach Wundsekret, Urin, ungewaschener Wäsche und Schafsdung. Der Alte saß halb aufgerichtet auf seiner schmalen Pritsche in der Fensternische und harrte des Kommenden. Er verbiss sich den Schmerz, während Achille vorsichtig den Verband um seinen Beinstumpf entfernte. Gabrielle staunte. Ihr Bruder, den sie als eigenbrötlerisch und menschenscheu kannte, arbeitete umsichtig und sanft. Sie schluckte und betrachtete die Wundnaht, für die Achille sorgfältig die Haut über dem Stumpf zusammengezogen hatte.

»Gibst du mir bitte den Tupfer, Gabrielle?«

Sie reichte ihm einen alkoholgetränkten Gazetupfer und half ihm beim Anlegen des neuen Mullverbands, stolz, das alles zu schaffen, ohne ihm ihr Frühstück auf die Schuhe zu spucken.

»Alles in Ordnung, Jean-Baptiste.« Achille erhob sich. »Der Stumpf heilt ordnungsgemäß.«

»Aber wie soll das in Zukunft mit den Schafen gehen, Doktor?«, fragte der alte Schäfer besorgt. Sein Lebensunterhalt stand auf dem Spiel.

Achille legte ihm die Hand auf die Schulter und drückte sie. »Das kann ich dir leider nicht sagen, nur dass die Amputation dir dein Leben gerettet hat. Das Bein war brandig. Mein Stiefvater kommt schon Jahrzehnte gut mit nur einem Bein zurecht. Also sieh zuerst einmal zu, dass du dich erholst. Meine Mutter hat dir Brot, Käse und Wein eingepackt. Und eine Tarte, glaube ich.«

»Ja, mit Sauerkirschen«, bestätigte Gabrielle.

»Gott segne Ihre Frau Mutter und Ihre ganze Familie«, sagte der alte Mann, während Gabrielle das Haus verließ, um den Korb zu holen.

Jean-Baptistes Kate duckte sich in ein grünes Tal. In einem Pferch am Rande des Grundstücks drängte sich die Herde wolliger Schafe, die sonst unter seiner Aufsicht über die Wiesen in der Umgebung streifte. Auch wenn es nicht danach aussah, lag der Herbst vor der Tür. Die Luft roch scharf nach Holzrauch.

Gabrielle überquerte den Hof und näherte sich dem Einspänner, vor dem Brutus, Achilles Wallach, lustlos an ein paar Grashalmen knabberte. Sie hatte gerade den Korb vom Kutschbock geholt, als sie Dominic bemerkte, der mit einer Schubkarre voll Heu aus der Scheune kam.

»Was tust du denn hier?« Sie fand ihn gut aussehend, obwohl sein Gesicht sonnenverbrannt war und an seinen Stiefeln Schafsdung klebte. Vielleicht lag es an seinen grünen Augen, die sie herausfordernd anblitzten?

»Großvaters Schafe brauchen Heu, weil er sie nicht mehr auf die Weide führen kann. Ich hoffe nur, es reicht, bis er wieder arbeiten kann.« Er öffnete das Gatter, fuhr die Karre zwischen die Schafe und kippte sie um. Gemächlich zockelte die wollige Bande heran und begann zu fressen. »Und was tust du hier?«

»Ich helfe meinem Bruder beim Verbandwechsel.« Gabrielle wandte sich um und ging mit dem Korb über dem Arm zum Haus.

»Wir könnten ja mal zusammen angeln gehen«, rief er ihr hinterher.

»Vielleicht.« Der Loing verlief direkt hinter ihrem Garten. Sie hatte eine Angelrute von Léo geerbt und wusste, welche Köder man brauchte, damit die Fische anbissen. Doch ihre Eltern würden ihr nie erlauben, sich dafür mit einem fremden Jungen zu treffen. Das war nicht schicklich, schließlich war sie kein Kind mehr. Letztes Jahr hatte sie die Säume ihrer Kleider verlängert, damit sie ihr bis zu den Knöcheln reichten.

Spätnachmittags fuhren sie nach Châtillon zurück. Der Himmel hatte aufgeklart. Brutus stolzierte die Straße hinunter und wackelte mit den Ohren. Gabrielle saß neben Achille auf dem Kutschbock und kämpfte gegen ihre Müdigkeit an.

Achille wandte sich ihr zu. »Weißt du, wovon ich träume, Gabrielle?«

»Wie sollte ich?«, murmelte sie.

»Sobald ich kann, werde ich mir ein Auto kaufen und damit schneidig die Landstraße entlangfahren.«

»Wirklich?« Gabrielle wurde schlagartig wach. »Eins von diesen knatternden Dingern mit Motor? Da werden die Leute in Châtillon aber gucken und die in Saint-Sauveur erst!«

»Das hoffe ich. Und übrigens … Von diesem Dominic halt dich lieber fern.«

»Weshalb sagst du das?« Gabrielle wickelte ihr Brot mit Sauerkirschenkonfitüre aus und biss hinein.

»Ihm geht ein Ruf voran.« Achille ließ Brutus in leichten Trab fallen. Ein Bauer, der ihnen mit seinem Fuhrwerk entgegenkam, hob grüßend die Hand.

»Was für ein Ruf denn?« Gabrielle biss in ihr Brot. Sido hatte recht behalten. Wenn man Sauerkirschen mit Zucker kochte, entwickelten sie ein unerwartetes Aroma. Und da sie für Süßigkeiten aller Art jedes deftige Essen stehen ließ, war Marmelade gerade recht.

Achille wandte ihr seine dunklen Augen zu. »Er soll der Dorfcasanova sein und hat schon die eine oder andere junge Schönheit in Verruf gebracht.«

Ein wohliger Schauder rann ihr über den Rücken. Es machte Spaß, von Achille zu der Sorte Mädchen gerechnet zu werden, die sich verführen ließen. Sie schüttelte standhaft den Kopf. »So ein Bauerntölpel ist nichts für mich.«

»Das will ich hoffen.« Er grinste. »Wie alt bist du, Schwesterherz?«

»Sechzehn«, sagte sie gequält. »Das müsstest du eigentlich wissen. Im Januar werde ich siebzehn.«

»Mein Gott, welch reifes Alter.«

Gabrielle seufzte. Wenn sie nur nicht immer das Gefühl hätte, so viel zu verpassen. »Was soll ich nur mit meinem Leben anfangen?« In Saint-Sauveur war ihre Familie in Ungnade gefallen. In Châtillon aber galt sie als höhere Tochter und war wegen ihrer Bildung eine Außenseiterin.

»Als ob du das nicht weißt.« Achille lachte und zog die Zügel an, so dass Brutus wieder in einen gemächlichen Schritt fiel. »Heiraten natürlich. Wenn es Zeit ist, werden Papa und Maman schon den Richtigen für dich finden.«

Gabrielle holte tief Luft. »Ich habe keine nennenswerte Mitgift. Es bleibt nur jemand, der keine großen Ansprüche stellt oder einen Stall voll Kinder mitbringt, so ein graubärtiger Großvater. Ab dann werde ich meine Tage mit Sockenstopfen und Einkochen verbringen.«

Sie war ein Mädchen ohne Aussichten. Schaudernd dachte sie an den trunksüchtigen Jules Robineau-Duclos, den ersten Mann ihrer Mutter. Die Alternative zur Heirat war der Beruf der Lehrerin. Ihre Freundin Alice hatte sich für diese Laufbahn entschieden. Sie würde wie Mademoiselle Terrain in schlecht geheizten Schulhäusern frieren und die Gören fremder Leute erziehen. Gabrielle wollte mehr aus ihrem Leben machen. Sie fühlte sich so frei, dass sich die Luft, die sie in ihre Lungen sog, wie Feuer anfühlte.

Sie setzte sich aufrecht. »Ich will kein Anhängsel sein, sondern etwas Unvergängliches schaffen. Etwas, das für sich steht, frisch und rein und ewig. Ich könnte Ärztin werden oder Insektenforscher wie unser Onkel Robineau-Desvoidy. Was hältst du davon?«

»Du bist überraschend selbstbewusst für deine Lage.« Achille pfiff durch die Zähne. »Aber noch sehen die Leute in dir das kleine Mädchen mit den Flausen im Kopf.«

»Vielleicht bin ich ja ein Leopard, in dem alle eine kleine Katze sehen wollen, bis ich meine Krallen zeige?« Gabrielle blickte über das weite Bauernland mit seinen Hügeln und Wäldern hinweg. Weit oben am Himmel kreiste ein Falke.

Achille lachte leise und schüttelte den Kopf. »Ich wusste gar nicht, dass du so rebellisch sein kannst. Vergiss nicht, dass allein die Tatsache, dass du eine Frau bist, dir Grenzen setzt.«

»Ich werde um alles kämpfen, Frau hin oder her.«

Nachmittags versuchte sie, Toutouque zu dressieren. Die Hündin lag demonstrativ auf dem Rücken und streckte alle viere von sich.

»Mach Männchen, Toutouque, Süße!« Gabrielle hob die Hände, um zu demonstrieren, was sie verlangte. »So!« Und noch einmal. »So!«

Und siehe da. Die Bulldogge rappelte sich auf, schüttelte sich ausgiebig, setzte sich und hob halbherzig die Vorderpfoten.

»Brava, bravissima! Grandissima!« Gabrielle gab Toutouque ein Leckerli, das sie wie eine Königin entgegennahm, bevor sie hocherhobenen Hauptes davonstolzierte.

Gabrielle verkniff sich ein Lächeln. Sie setzte sich auf die Steinstufe vor dem Haus und legte ihre Arme um die Knie. Langeweile war etwas Fieses. Ach, wenn sie doch wenigstens weiterlernen dürfte!

Im Frühsommer hatte sie ihren Schulabschluss gemacht, das Brevet élementaire und das Certificat d’études primaire supérieures. Sie waren zu dritt in der Abschlussklasse gewesen: Gabrielle, Alice und Doudouche, Mademoiselles kleine Schwester, die eigentlich auch Gabrielle hieß. Sie gestand sich ein, dass sie Sehnsucht nach Doudouches hellem Lachen und den Stunden unter den Bäumen im Schulgarten hatte, in denen sie gemeinsam ihre Aufzeichnungen durchgegangen waren, und ja, nach ihrem schelmischen Blick und dem Prickeln, das sie erfasste, wenn Doudouches blonder Zopf ihren Unterarm streifte. Gabrielle hatte die Prüfung mit siebzehn von zwanzig Punkten als Beste ihres Jahrgangs bestanden. Welchen Schluss zog sie daraus? Sie war nicht dumm und würde auf keinen Fall in Châtillon versauern.

Spätabends trat sie in das Arbeitszimmer ihres Vaters, das mit zahlreichen Büchern und Atlanten ausgestattet war. Ein riesiger Globus gehörte auch dazu, auf ihm war sie als Kind mit dem Zeigefinger auf Weltreise gegangen.

Jules-Joseph saß hinter seinem Schreibtisch und ordnete seine Papiere. »Wer klopft so spät, wenn nicht du, Bel Gazou?«

Für Sido war sie immer Minet-Chérie gewesen, für Papa Bel Gazou. Ihre Eltern hatten sie mit Liebe überschüttet.

Leise trat Gabrielle ein und ließ ihre Finger über die Buchrücken in den Regalen gleiten. Wie viele Stunden hatte sie in Vaters Arbeitszimmer in Saint-Sauveur verbracht, hatte Bilder aus bunten Gazetten ausgeschnitten und sich in seine Schriften zu wissenschaftlichen Themen vertieft.

»Was führt dich zu mir?« Seine blauen Augen blickten sie aufmerksam an.

»Ich weiß nicht. Nichts Bestimmtes vermutlich.«

»Warst du heute wieder mit Achille auf Hausbesuch?«

»Ja, beim alten Schäfer Jean-Baptiste, dem mit dem amputierten Bein. Es geht ihm einigermaßen. Ich mache mir Gedanken.«

»Worüber, Chérie?«

»Vielleicht studiere ich Medizin. Oder ich werde Insektenforscherin.«

Papa lachte leise. »Du bist sechzehn Jahre alt, Bel Gazou. Da musst du dir noch keine Sorgen um die Zukunft machen.«

»Sechzehneinhalb! Das ist alt genug. Besser, ich entscheide selbst, bevor ihr euch etwas ausdenkt, was mir nicht gefällt.«

Er begann die Papierstapel auf seinem Tisch zu ordnen. »Du hast alle Zeit der Welt. Aber du wirkst von Tag zu Tag griesgrämiger. So kenne ich dich gar nicht.«

Sie seufzte und setzte sich halb auf die Schreibtischkante. »Es ist langweilig in Châtillon.«

Er nickte langsam. »Du willst also etwas erleben?«

»Ich will die Welt entdecken!« Das Leben erschien ihr wie eine Mischung aus Gefahr und Verheißung. Sie konnte nicht sagen, was sie mehr anzog. Auf jeden Fall wollte sie nicht davon ausgeschlossen sein.

»Sie erobern, meinst du wohl?« Jules-Joseph räusperte sich. »Lass uns zur Weltausstellung nach Paris fahren. Da hat dieser Fabrikant Gustave Eiffel doch diesen Turm erbauen lassen. Dieses Riesending, das künftig Paris überragen wird. Und auch sonst gibt es viel zu sehen.«

Wilde Freude überrollte sie. Prickelnde Pariser Stadtluft war genau das, was sie brauchte, um sich nicht als Provinzpflanze zu fühlen. Theater, Musik und Kultur. Weshalb war sie da nicht selbst darauf gekommen? »Aber können wir uns das denn leisten?«

Ihr Vater zögerte einen Moment lang. »Wir können, mein Schatz, weil wir jetzt auch noch unser Gut La Forge verkauft haben. Und wenn nicht, ließen wir uns trotzdem nicht davon abhalten.«

Gabrielle flitzte um den Schreibtisch herum und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Ein Besuch in Paris war zwar noch nicht die Lösung, aber es war ein Anfang.

Kapitel 4

Die Jahre in Gabrielles Kindheit waren immer nach dem gleichen Muster verlaufen. Herbst, Winter und Frühling verbrachte sie zusammen mit ihren Eltern und ihren Tieren in Saint-Sauveur, ging zur Schule und spielte nachmittags mit Mélie. Im Sommer kehrten Achille, Juliette und Léo aus dem Internat in Auxerre zurück, und das Haus füllte sich. Sido schlug die Hände über dem Kopf zusammen, wenn sie abgemagert und voller Flohbisse auf der Schwelle standen, und machte sich an die Beseitigung des Ungeziefers. In den Wochen danach tauchte Juliette tief in die Welt der Romane ein, während Achille und Léo das Dorf unsicher machten und vergeblich versuchten, ihr jüngstes Schwesterchen abzuschütteln, das ihnen beharrlich auf den Fersen blieb.

»Achille, warte!« Eilig folgte sie ihrem Lieblingsbruder durch die schmalen Gassen bergauf. Der warme Wind pfiff durch die Gassen und den Wald aus Schornsteinen.

Achille drehte sich um. Seine braunen Haare flogen ihm ums Gesicht. »Geh, nach Hause, Gabri! Na, mach schon, du kleine Zecke!«

»Nein!« Sie stampfte mit dem Fuß auf.

»Aber schnell jetzt. Hau ab!«

Sie kreuzte schmollend die Arme vor der Brust und beobachtete von Weitem, wie er ein paar Kiesel an den roten Fensterladen eines Hauses warf. Was trieb er da? Einen Moment später öffnete sich die Tür, und ein Mädchen mit hellen Haaren trat auf die Schwelle. Gabri staunte, als Achille sie in seine Arme zog und sie Hand in Hand davongingen. Was, wenn er sie heimlich küsste?

Ein Schauder überlief sie. Doch ihnen zu folgen, traute sie sich nicht. Stattdessen machte sie sich auf die Suche nach Léo, der wie immer im Sarazenenturm hoch über Saint-Sauveur hockte, Noten auf zerfledderte Papiere schrieb und sich den Himmel mit den Raben teilte.

Stirnrunzelnd hob er den Kopf. »Du? Was willst du hier?«

»Achille hat eine Freundin.«

Er stöhnte und verdrehte die Augen zum Himmel. »Na, wenn schon. Lass ihm seine Geheimnisse, Gabri. Und überhaupt. Was willst du kleiner Affe von uns? Mit dir müssen wir uns gar nicht abgeben. Geh heim zu Sido!«

»Blödmann!« Sie lief nach Hause und vertraute ihren Ärger ihrem Tagebuch an. Es tröstete sie, wenn die Dinge in ihrer runden Kinderschrift Gestalt annahmen. Irgendwann würden die Wörter davonfliegen und Spuren auf einem weißen Blatt Papier hinterlassen wie die Krallen von Léos Raben auf dem Schnee der frisch gepflügten Felder im Winter. Ihren Tagebüchern erzählte sie ihr Leben.

Am selben Abend waren Gabrielle und ihre Brüder wieder ein Herz und eine Seele. Léo war ein begnadeter Akkordeon- und Klavierspieler und hatte das absolute Gehör. Einmal war er einem fahrenden Klarinettenspieler bis ins nächste Dorf gefolgt. Sido hatte sich sehr gewundert, als er nach seiner Heimkehr alle Stücke des Musikers auswendig auf dem Klavier nachspielen konnte. Gabrielle eiferte ihm so gut wie möglich nach.

Was für ein Glück sie mit Sido hatten. Da ihre Mutter von den Lehren des Sozialreformers und Naturwissenschaftlers Charles Fourier geprägt war, hielt sie ihre Kinder zur Naturbeobachtung an und ließ ihnen die Freiheit herumzustreunen, vorausgesetzt sie standen abends wieder vor der Tür. Gabrielle ging mit ihrer Botanisiertrommel in die Natur und sammelte ein, was sie interessierte. Sie verstand sich als Schmetterlingsforscherin, kannte die meisten europäischen Arten und legte eine große Sammlung an.

In der Scheune standen ein paar Turngeräte. Der Barren, die Ringe, die Strickleiter und das Reck waren zwar für Achille und Léo gedacht, aber Gabrielle nutzte sie ebenfalls. Als Achille Léo einen Aufschwung am Reck zeigte, trainierte sie so lange, bis sie es genauso gut konnte.

Nur Juliette fiel aus dem Rahmen. Das Mädchen mit den dunklen Haaren und den Mandelaugen las den ganzen Sommer. Sido schalt sie, weil sie das Leben mit all seinen Naturphänomenen an sich vorbeiziehen ließ.

An einem Sonntag im Juli deckte Sido gerade den Tisch im Garten, als Juliette mit der Nase in ihrem Buch vor die Tür trat und über Moffino stolperte, der im hohen Gras lag. Der Hund rannte jaulend davon, und Juliette sah sich blinzelnd um, als würde sie aus einem Traum erwachen.

»Oh, Pardon!« Gabrielle saß in der Schaukel und baumelte mit den Beinen. »Juliette ist so ungeschickt! Oder sie träumt von einem Prinzen, der sie auf einem weißen Pferd entführt.«

»Wirst schon sehen, was du davon hast, du kleiner Satansbraten!« Zornentbrannt lief Juliette auf sie zu, doch Gabrielle sprang von der Schaukel und entwischte ihr flugs.

Sie lief in den Stall, wo es junge Katzen gab, und kam erst zurück, als das Essen fertig war. Hoffentlich hatte Juliette sie nicht verpetzt.

Ihr Magen knurrte, als sie die Vielfalt der Speisen sah, unter denen sich der Tisch bog. Duftender Lauchgratin, knusprig gebratene Lammkeule, süßes Soufflé. Am besten war, dass jeder seine Speisenfolge selbst zusammenstellen konnte, Sido zwang niemanden zum Essen, sondern richtete sich auch hier nach den Lehren Charles Fouriers, der der persönlichen Auswahl große Bedeutung beimaß.

»Heute will ich vierzig Knoblauchzehen vertilgen.« Gabrielle ließ ihre Augen herausfordernd durch die Runde wandern.

»Aber dein Magen, Liebes!«, wandte Sido ein.

Achille legte seinen Kopf in den Nacken und lachte lauthals. Léo nannte sie eine Tyrannin und Provokateurin, und Juliette verdrehte die Augen zum Himmel. »Diese verwöhnte kleine Göre! Du denkst doch wohl nicht, dass wir dir Kamillentee kochen?«

Nur Papa war auf ihrer Seite und zwinkerte ihr zu. »Lasst sie. Sie wird es selbst ausbaden müssen, wenn sie Bauchschmerzen bekommt und tagelang nach Knoblauch riecht.«

Schulterzuckend schob Sido ihr die Schale mit den geschälten Zehen hin, von denen sich Gabrielle reichlich auftat.

»Ich hoffe nur, dass sie uns nicht auf die Füße kotzt«, unkte Léo und kassierte eine Ermahnung wegen seiner Wortwahl.

Gabrielle aber schob sich triumphierend eine Zehe nach der anderen in den Mund, kaute und schluckte. Die ersten vier rutschten fast von allein, bei der fünften aber sammelte sich Speichel in ihrem Mund, und ihr Magen zog sich protestierend zusammen. Nach fünfzehn Zehen hatte sie genug, doch Aufgeben kam nicht infrage.

»Weiter so!«, feuerte Achille sie nach der zwanzigsten Zehe an, woraufhin sie tapfer nach Nummer 21 griff.

Sido ließ sie gewähren.

»Du bist totenblass«, stellte Juliette nach der dreißigsten Zehe voller Genugtuung fest, aber Gabrielle schob sich beharrlich zehn weitere in den Mund. Danach war ihr so schlecht, dass sie aufsprang und verschwand.

Sie setzte sich in die Schaukel, kämpfte gegen ihre Übelkeit an und hoffte, dass das dumme Ding sich nicht von allein in Bewegung setzte. Mélie, die herauskam, um mit ihr zu spielen, verzog sich naserümpfend. Aber Gabrielle war zufrieden, denn sie hatte ihren Kopf durchgesetzt.

Zu Schulbeginn gingen ihre Geschwister zurück ins Internat. Der Herbst kam und mit ihm die Zeit, in der Gabrielle ihre Streifzüge wieder aufnahm. Manchmal wurde sie dabei von Mélie begleitet.

An einem milden Septembertag trafen die Mädchen auf einem Feldweg Mélies Großmutter Loisine. Die Alte stand unter einem Holunderbusch und schnitt schwarze Beerendolden in ihren Korb. Sie ließen sich an der Böschung nieder, schlangen die Arme um ihre Knie und beobachteten sie. »Glaubst du, dass Loisine sich nachts in einen Raben verwandelt und über das weite Land fliegt?«, fragte Gabrielle flüsternd.

»Das glaube ich nicht. Das weiß ich. Ich habe es schon gesehen.«

»Du flunkerst.«

»Nein!«

»Doch!«

Nach einer Weile drehte Loisine sich um und musterte die Mädchen mit ihren hellblauen Altweiberaugen. »Und, warum sitzt ihr beiden da herum?«