10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

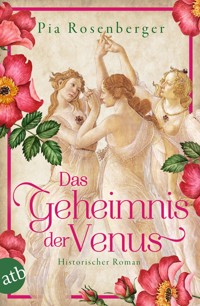

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Frühling im Palazzo Medici.

Florenz, 1482: Die 18-jährige Mira harrt seit einer Verschwörung gegen die Familie der Medici in einem Kloster aus. Als man sie zurück nach Florenz ruft, unterstützt sie den Maler Sandro Botticelli bei seinem neuen Gemälde »Primavera«. Während der Arbeit daran lernt sie den Gardisten Riccardo kennen, der ihr Herz wider Willen höherschlagen lässt, denn Mira soll einen Cousin von Lorenzo de Medici heiraten. Aber nicht nur die Liebe gibt Mira Rätsel auf, sondern auch das Vorbild der schönen Venus und der Tod einer der drei Grazien …

Die spannende Geschichte hinter dem berühmten Botticelli-Gemälde »Primavera«.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 579

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über das Buch

Vier Jahre hat Mira in einem Dominikanerinnenkloster in der Maremma verbracht. Als Lorenzo de Medici sie zurück nach Florenz ruft, fürchtet Mira, dass die Ereignisse jenes Tages sie einholen, der ihr Leben für immer verändert hat. Doch ihre Erinnerungen an das Pazzi-Attentat auf die Familie der Medici bleiben wie vernebelt. Und viel lieber, als sich ihrer bevorstehenden Vermählung mit Enzo di Pierfrancesco de Medici zu widmen, verbringt sie Zeit in Sandro Botticellis Werkstatt. Mit ihren Pflanzenstudien unterstützt sie den Maler bei seinem Gemälde »Primavera«, wobei sie immer wieder dem gut aussehenden Gardisten Riccardo begegnet. Und sie steht Botticelli auch selbst Modell. Als aber eine der drei Grazien tot aufgefunden wird und ein weiteres Modell verschwindet, muss Mira sich fragen, was die wahre Bedeutung der »Primavera« ist und ob sie nun ebenfalls in Gefahr schwebt …

Über Pia Rosenberger

Pia Rosenberger wurde in der Nähe von Osnabrück geboren und studierte nach einer Ausbildung zur Handweberin Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft und Pädagogik. Seit über 20 Jahren lebt sie mit ihrer Familie in Esslingen und arbeitet als Autorin, Journalistin, Museumspädagogin und Stadtführerin.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Pia Rosenberger

Das Geheimnis der Venus

Historischer Roman

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Prolog — Florenz, Sommer 1481

1. — Maremma, Frühjahr 1482

2.

3.

4.

5. — Einige Stunden zuvor

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17. — Eine Stunde zuvor

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25. — Eine Woche später

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38. — Am Tag darauf

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Epilog — Frühjahr 1483

Nachwort

Impressum

Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...

Prolog

Florenz, Sommer 1481

Sandro Botticelli stand in der Tür seines Hauses in der Via Nuova und sah Enzo di Pierfrancesco de Medici nach, der sich in angeregtem Gespräch mit seinen gelehrten Freunden Marsilio Ficino und Angelo Poliziano in Richtung des Domplatzes entfernte. Der Borgo nahe der Porta Prato und des Klosters Ognissanti wurde von den bescheidenen Werkstätten der Handwerker geprägt. Vom nahen Kanal her klang Sandro das Schlagen einer Walkmühle entgegen, in der frisch gewebtes Tuch in Filz verwandelt wurde. Ein paar Jungen kickten beim Calcio einen Ball vor sich her. Als er Enzo di Pierfrancesco vor die Füße rollte, ließ dieser sich kurz entschlossen auf ihr Spiel ein. Nur seine edle Kleidung wies darauf hin, dass Enzo zu den mächtigsten Kaufleuten von Florenz gehörte. Der blutjunge Mann aus der herrschenden Familie der Medici schoss den Ball zurück zu den Jungen. Er wünschte sich ein Bild, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte. Botticelli, der gerade im Vatikan eine Kapelle mit Wandbildern ausstattete, weilte nur kurz in Florenz, aber die Zeit musste reichen, um den neuen Auftrag zu beginnen. Enzos große Bildtafel sollte den Frühling, die »Primavera«, darstellen. Das war kein Zufall, denn der Name der stolzen Stadt Florenz berief sich auf Florentia, die römische Göttin der Blumen.

Sandro kehrte in seine Werkstatt zurück und ließ seinen Blick über die Säcke voller Pigmente schweifen, die sich an den Wänden stapelten. Weil er den Aufenthalt in Florenz lediglich als Intermezzo betrachtete, hatten seine Gehilfen Corinno, Raffaele und Giovanni nur provisorisch ausgepackt. Neben dem neuen Auftrag von Enzo di Pierfrancesco war das kleine Tafelbild mit der Madonna und dem Christuskind die einzige Arbeit, die er bewältigen musste. Es roch nach dem roten Ocker, den sein Lehrling Nardo gerade mit Feuereifer anrieb. Ein Napf, ein Holzmörser und ein paar Brocken Erdpigment, mehr brauchte er nicht, um sein Gesicht und seine Arme vollkommen damit einzufärben. Sandro warf dem Jungen, der aussah, als sei er der Hölle mit dreitausend Teufeln entsprungen, ein Leintuch zu.

»Enzos Bild wird uns eine Menge Zeit kosten«, sagte Sandro. Mehr noch, er wusste, dass es seine ganze Kraft fordern würde.

»Wir erfüllen nun einmal die Wünsche der Mächtigen«, erwiderte Filippino Lippi gleichmütig. »Und das werden wir auch weiterhin so gut wie möglich tun. Voller Leidenschaft, Sandro.«

Der dunkelhaarige Filippino gehörte zu den wenigen, die nachvollziehen konnten, wie tief Sandro sich in der Arbeit an jedem seiner Kunstwerke verlor.

»Besser, ich beginne sofort.« Er legte einen großen Karton und seine Rötelstifte auf dem Arbeitstisch bereit. Enzo di Pierfrancesco hätte sich auf ein konventionelles Thema beschränken können, die »Heiligen Drei Könige« beispielsweise, wie Sandro sie schon mehrfach ins Bild gesetzt hatte, einmal gar mit den Portraits der Medici in ihren Rollen. Aber nein, Enzo wünschte sich den Frühling, den sie durch Figuren aus der Mythologie darstellen sollten. Dem Bild würden Texte von Ovid, Seneca und Poliziano zugrunde liegen, und natürlich würde es von Symbolen und Doppeldeutigkeiten nur so strotzen.

Sandro breitete den Karton aus, spitzte seinen Rötelstift und fing an zu zeichnen. Die Figuren und ihre Reihenfolge hatten sie heute Morgen festgelegt. Ihre Dynamik würde den Blick des Betrachters von rechts nach links über die Bildfläche geleiten.

Er legte sie eine nach der anderen mit schnellem Strich an. Ganz rechts begann er mit dem Westwind Zephyr, der die fliehende Nymphe Chloris verfolgte. Sie verwandelte sich in die schöne Flora, unter deren energischem Schritt die Erde grünte und die Pflanzen sprossen. Ein Schelm, der bei Flora an Florentia, die blühende Stadt Florenz, dachte. Auf der linken Seite würden sich die drei Grazien in ihrem gemessenen Tanz wiegen, jede Einzelne in einer vollendeten Eleganz der Linie. Ihre Gewänder und Haare würden aussehen, wie vom Wind bewegt. Ihre Namen lauteten Euphrosyne, Thalia und Aglaia, und sie verkörperten die Liebe in all ihren Aspekten.

Am linken Bildrand würde Sandro Merkur platzieren, den Boten der Venus, der mit seinem Stab die Wolken vertrieb. Mit ihm konnte das Bild ausklingen wie ein Musikstück. Doch wer würde den Göttern und Personifikationen als Vorbild dienen?

»Wir werden Modelle brauchen«, sagte er, während er zeichnete. »Für die Götter.«

Sie würden zart und sanft und kraftvoll sein müssen. Auf dem Bild würden sie bis in alle Ewigkeit weiterleben, außer Enzo brannte seinen Palazzo nieder, was durchaus im Rahmen des Möglichen lag.

»Du hast eine wesentliche Figur vergessen.«

Sandro fuhr herum. Filippino Lippi stand hinter ihm und sah ihm über die Schulter. »Wen meinst du?«

»Venus selbst natürlich.«

Sandro schüttelte tadelnd den Kopf. »Wie könnte ich sie außer Acht lassen, wo sich doch der gesamte Reigen um sie dreht?«

Vor Kurzem hatte der Philosoph Marsilio Ficino ihm das Konzept der Himmlischen und der Irdischen Venus erklärt. Venus caelestis und Venus genetrix. Die eine leitete die Seele bei ihrem Aufstieg zu Gott, die andere war für die irdischen Leidenschaften und das Gedeihen der Natur zuständig.

»Wir werden die Irdische Venus darstellen«, bestimmte er.

»Wer geht über die irdischen Leidenschaften hinaus und wendet sich der Himmlischen Venus zu, wenn er die Wunder der Welt haben kann?«, fragte Filippino.

»Meinst du?« Sandro skizzierte mit schnellem Strich die Silhouette der Göttin, die im Zentrum des Bildes stehen würde, leicht zurückgesetzt zwischen den Bäumen, die den Garten der Hesperiden repräsentierten. »Die anderen Figuren sind nur ihr Hofstaat. Es ist klar, dass die Schönheit der Göttin sie überstrahlen wird.«

»Hast du da schon ein Vorbild im Kopf?«, fragte Filippino.

»Wird es ein solches geben?« Sandro neigte den Kopf. »Das Geheimnis der Venus sollte uns alle vor ein Rätsel stellen, meinst du nicht?«

Filippino nickte nachdenklich. »Und Cupido?«

»Der kommt über ihren Kopf.« Sandro zeichnete die Umrisse eines rundlichen Puttos, der über Venus schwebte und seinen Bogen spannte. »Jetzt stellt sich noch die Frage, auf wen er anlegen soll. Was denkst du, Filippino?«

»Er könnte Chloris wählen, die sich in Flora verwandelt, weil sie heiratet. Denn schließlich geht es in dem Bild auch konkret um die Ehe und die Liebe«, erklärte Filippino, nachdem er ausführlich die Komposition betrachtet hatte. »Soll es nicht zu Enzos Hochzeit entstehen?«

Sandro nickte nachdenklich. »Wer ist noch mal Enzo di Pierfrancescos Braut?«

Filippino neigte sich vor und flüsterte: »Ihr Name lautet Semiramide d’Appiano d’Aragona. Sie ist eine Prinzessin von Piombino aus dem Hause Appiano, und sie wäre, wenn das Schicksal es nicht anders gewollt hätte, Giuliano de Medicis Gemahlin geworden.«

1.

Maremma, Frühjahr 1482

Den Namen Semiramide fand Mira d’Appiano viel zu hochtrabend für sich. Sie stand auf einem der grünen Hügel der Maremma, die zum Horizont in Wellen aus Schatten und Nebel ausliefen wie das Meer, an dessen Ufer sie geboren war. In der Nähe arbeiteten Bauern auf den Feldern, und in der Luft lag der Duft nach schwerer roter Erde. Selbst die Lerche, die im Blau des Himmels vom Sommer sang, war ein Teil der Stille.

Mira atmete tief durch und spürte dem Gefühl der Freiheit nach. Auf dem Hügel hinter ihr lag der Konvent der Santa Maria Annunziata, in dem sie die letzten vier Jahre verbracht hatte. Das Kloster war nicht mehr als eine Ansammlung von Steinbauten. Ohne die kleine Kirche mit dem Kreuz auf dem Turm konnte man es leicht mit einem Bauerngut verwechseln. Niemand sah ihm an, dass es ein Ableger der stolzen Abtei San Sisto Vecchio bei Rom war, des ersten Nonnenklosters, das der heilige Domingo de Guzmán im 13. Jahrhundert auf italienischem Boden gegründet hatte. Hierher hatte ihr Bruder, Fürst Jacopo IV. von Piombino, sie nach dem Attentat der Pazzi gebracht. Er hatte das Kloster der Dominikanerinnen gerade wegen seiner Abgeschiedenheit ausgesucht. Zuerst hatte sie sich wie lebendig begraben gefühlt, aber dann hatte ihre Seele an diesem Ort der Stille Kraft geschöpft.

Mira setzte sich ins Gras und legte die Arme um ihre angezogenen Knie. Wie gern würde sie bleiben. Das Kloster war der beste Platz für eine gelehrte Frau wie sie. Niemand nahm Anstoß daran, wenn sie ihre Zeit damit zubrachte, in die Natur zu gehen und die Pflanzen in der kargen Landschaft zu studieren. Anmutig ließ sie sich auf ihren Fersen nieder. Die Wiese strotzte nur so von Blumen und Kräutern, und Mira war gekommen, um eines davon abzubilden. Es war ein Löwenzahn, dessen Geschwister das Gras mit Tausenden von leuchtend gelben Farbtupfern sprenkelten. Salve, mein Schöner, dachte sie, du bist blutreinigend und aufheiternd und als Sirup nicht zu unterschätzen.

Ihre Zeichenutensilien hatte Mira in einem Deckelkorb mitgebracht. Sie nahm das Holzbrett mit dem Blatt, legte es auf ihre Knie und hielt die Form der Pflanze mit Feder und Tinte fest. Kolorieren würde sie ihre Zeichnung heute Nacht beim Schein einer Öllampe, das Sonnengelb ihres Herzens, das Smaragdgrün der Blätter.

»Mira!« Mühelos durchschnitt die helle Kinderstimme die Stille.

Mira richtete sich auf und beobachtete, wie eine kleine Gestalt sich schnaufend den Hügel hinaufkämpfte. Es war Anna Santori, die Tochter einer Adelsfamilie aus der Gegend, die im Kloster erzogen wurde.

»Puh, hab ich mich beeilt!« Sie stöhnte und fiel Mira in die Arme.

»Du glühst ja.« Mira hatte die Kleine erst heute Morgen unterrichtet. Sie strich ihr die wirren Haare aus dem Gesicht und goss ihr Saft aus ihrer Flasche ein.

Anna trank durstig. »Die Mutter Oberin sagte, ich solle dich so schnell wie möglich holen. Es sind Boten aus Florenz gekommen.«

»Für mich?« Mira runzelte die Stirn.

»Ja, und sie haben einen weißen Zelter mitgebracht wie für eine Dame, die zur Falkenjagd geht.« Anna seufzte sehnsüchtig. »Extra für dich, aber du bist ja auch eine Prinzessin.«

Diese unbestreitbare Tatsache würde Mira am liebsten vergessen. Sie packte ihre Zeichensachen zusammen, nahm Anna bei der Hand und machte sich mit ihr auf den Heimweg. Das Mädchen an ihrer Seite sang und hüpfte die ganze Zeit und merkte nicht, dass Mira tief in Gedanken versunken war. Eine Abordnung Lorenzo de Medicis – das klang nach Aufbruch und dem Ende ihres ruhigen Lebens.

Sie liefen hügelabwärts, banden sich die Röcke hoch, um einen eiskalten Bach zu durchqueren, und stiegen zum Kloster hinauf, dessen Steinmauern die Wärme des Frühlingstags gespeichert hatten. Die alte Pförtnerin Bernarda ließ sie ein. Wen störte es, dass sie fast blind war? Das Kloster lag so abgelegen, dass sie sich um seine Sicherheit keine Sorgen zu machen brauchten.

Im Hof herrschte Stille. Die Schwestern hatten sich zum Stundengebet in der Kirche versammelt. An der Mauer standen sechs Pferde, die die Stallburschen gerade mit Hafer versorgten. Unter ihnen war tatsächlich ein weißer Zelter mit melancholischen Augen. Anna bückte sich und pflückte ein Büschel Gras für ihn. »Guck mal, er knabbert an meinen Fingern«, rief sie entzückt. Nachdenklich strich Mira über seine warmen Nüstern.

Die Boten spielten im Schatten der Mauer Karten und ließen eine Korbflasche mit Wein kreisen. Sie trugen den Wappenrock mit den Palle, den sechs Kugeln, die die Medici repräsentierten. Mira unterdrückte die aufkommende Panik. Lorenzo schien daran zu liegen, dass sein kleines Unterpfand Florenz unbeschadet erreichte. Sonst hätte er ihr nicht seine persönliche Leibgarde auf den Hals gehetzt.

Kühle senkte sich über sie, als sie aus der prallen Sonne in den Schatten trat. »Wer ist euer Anführer?«

Ein knorriger Graubart hob den Kopf und musterte sie abschätzig. »Der schlägt sich gerade im Refektorium den Bauch voll. Ihr seid also die Kleine, die wir abholen sollen? Die Braut von Enzo di Pierfrancesco, dem grünen Jungen?«

Mira beantworte seine Frage nicht, sondern machte auf dem Absatz kehrt und ging erhobenen Hauptes davon. In diesem Moment öffnete sich die Kirchentür für die Nonnen, die aus der Kirche strömten wie ein Schwarm schwarz-weiße Elstern. Sie wartete, bis sie vorübergegangen waren. Dann stieg sie die schmale Wendeltreppe in den Turm hinauf und klopfte an die Tür der Äbtissin.

»Tretet ein!«

Mira drückte die Klinke herunter und schob sich in den kreisrunden Raum hoch über der Maremma. Wie oft hatte sie hier mit Maria Donata Schach gespielt oder über philosophische und theologische Probleme diskutiert? Die Äbtissin stand am Fenster und blickte in die weite Landschaft hinaus. Misstrauisch beäugte Mira den Brief, der ungeöffnet auf dem Tisch lag.

Maria Donata wandte sich ihr zu. »Da seid Ihr ja, Prinzessin Semiramide. Er ist für Euch bestimmt. Also zögert nicht, ihn zu öffnen.«

Die Äbtissin entstammte der mächtigen Familie Colonna und zählte noch keine dreißig Jahre. Böse Zungen behaupteten, ein Kloster sei ein guter Ort, um überzählige Töchter loszuwerden. Doch Maria Donata war so erfüllt von ihrer Liebe zu Gott und den Menschen, dass Mira sich keinen besseren Platz für sie vorstellen konnte.

»Setzt Euch, Semiramide, ich bitte Euch.«

Sie nahm zögernd Platz, während die Äbtissin Wein aus einer Karaffe in zwei Becher füllte. Mira trank einen Schluck, bevor sie das Siegel brach, den Brief auffaltete und las. Danach ließ sie den Bogen sinken und starrte in die Weite. »Hier ist man dem Himmel so nah.«

»Schreibt er, was ich denke?«, fragte Maria Donata.

Mira nickte. »Lorenzo il Magnifico selbst ruft mich in höflichen, aber bestimmten Worten zurück nach Florenz. Die Hochzeit ist für Juli angesetzt, aber er erwartet mich schon jetzt in der Stadt.« Sie zögerte. Hatte die Äbtissin ihr nicht erst gestern zu verstehen gegeben, wie sehr sie sie schätzte? »Könntet Ihr Euch nicht für einen Aufschub einsetzen?«

Maria Donata seufzte. »Ihr wisst, dass das nicht im Rahmen meiner Möglichkeiten liegt. Das Kloster ist ein Refugium für Frauen, manche sind für immer hier, andere auf Zeit. Die Welt ruft Euch zurück. Ihr seid hochgeboren und mit einem jungen Mann aus bester Familie verlobt.«

»Warum nur müssen Frauen sich immer fügen?« Mira seufzte. »Ihr könntet Einspruch einlegen, sagen, dass ich unentbehrlich bin.« Sie kannte die Antwort, bevor Maria Donata sie aussprach.

»Einem Lorenzo de Medici widerspricht man nicht.« Die Äbtissin schob zwei Finger unter den Rand ihres Schleiers, der so fest saß, dass sich an ihrem Haaransatz ein roter Streifen gebildet hatte. »Aber sagt …« Maria Donata sah sich um und flüsterte. »Seid Ihr überhaupt in der Lage, Euch dem zu stellen, was Euch erwartet?«

Mira schluckte unbehaglich. Es war Maria Donata nicht entgangen, dass sie Florenz nicht ohne Grund verlassen hatte.

»Ich werde es versuchen. Danke, Mutter Oberin. Danke für alles.« Sie stand auf. Es gab nichts mehr zu sagen. Frauen wurden als Unterpfand der Macht verheiratet und hatten Gehorsam zu leisten, ob es ihnen passte oder nicht. Mira würde in die mächtigste Familie Mittelitaliens einheiraten, die Medici.

Lorenzo, dem Herrscher von Florenz, war ebenso an einer Verbindung mit dem Fürstenhaus der Appiano gelegen wie ihrem Bruder Jacopo. Zuerst hatte man sie für seinen Bruder Giuliano vorgesehen. Nach seiner Ermordung wurde sie mit Enzo di Pierfrancesco, dem Sohn von Lorenzos verstorbenem Onkel, verlobt. Eigentlich hätte die Hochzeit schon in diesem Frühjahr stattfinden sollen, doch der Tod von Lorenzos Mutter Lucrezia hatte Mira einen Aufschub verschafft.

Lorenzo de Medici selbst hatte Miras Mitgift von viertausendfünfhundert Goldflorin übernommen. Sie war eine gute Partie, denn sie brachte den Medici die Nutzungsrechte für den Hafen von Piombino ebenso ein wie einige Erzminen auf Elba und mehrere Alaunminen, deren Rohstoff unentbehrlich für die Färberei war. Sie konnte stolz sein, dachte sie spöttisch. Allein mit ihrer Anwesenheit auf Erden sorgte sie dafür, dass das Tuchgewerbe in Florenz fortbestand.

Überraschend trat Maria Donata auf Mira zu und schloss sie in die Arme. »Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich Euren Abschied bedaure. Ihr seid meine beste Illustratorin und eine begnadete Lehrerin. Die Mädchen hängen Euch an den Lippen. Selbst als Cellerarin hätte ich Euch einsetzen können.«

Mira nickte unwillig. Was spielte es für eine Rolle, dass sie den Brennholzvorrat für den Winter berechnen konnte? In Gedanken war sie schon weit fort.

Die Äbtissin sah sie forschend an. »Aber seid Ihr nicht gespannt? Ihr heiratet, und das Leben öffnet seine Tore weit für Euch.«

Mira wurde schwindlig. »Ja, natürlich.« Dafür war sie geboren worden. Sie würde ein Haus einrichten müssen und Ende des Jahres vielleicht sogar schon mit ihrem ersten Kind schwanger sein. Wenn sie diesen Enzo nur besser kennen würde. In ihrer Erinnerung war er ein missmutiger Junge mit Pickeln am Kinn, der sie übersah.

»So schlimm?«, fragte die Äbtissin. »Gottes Segen sei mit Euch, Semiramide. Euer Leben wartet auf Euch. Solltet Ihr eines Tages zurückkehren, bin ich die Erste, die Euch willkommen heißt. Geht mit Gott. Und geht in Frieden.«

Die Tür fiel hinter Mira ins Schloss, und sie stand im Gang. So schnell konnte man aus seinem Leben fallen. Ein »Geht mit Gott«, und nichts war mehr wie zuvor.

Auf der Wendeltreppe zog sie sich den Schleier vom Kopf und schüttelte ihre wilden roten Locken aus, die Farbe in die grauen Steingänge brachten.

Sie fand den Anführer der Garde im Refektorium. Er saß breitbeinig an einem der langen Holztische und ließ sich von der Küchenschwester Francesca mit Wein, Oliven, Brot und Schinken versorgen.

»Da bin ich«, sagte Mira mürrisch.

Lorenzos Bote hob den Kopf und musterte sie aus überraschend blauen Augen. Seine Haare lagen dunkel wie Rabenfedern auf seinen Schultern. Ein freches Grinsen zog über sein Gesicht. »Ich dachte, ich sollte eine Prinzessin abholen und kein Leuchtfeuer.«

Mira blieb der Mund offen stehen. Was dachte sich der Kerl dabei, sich über ihre Haare lustig zu machen, als sei sie eine gewöhnliche Gassendirne?

Empört drehte sie sich auf dem Absatz um, doch an der Tür holte seine spöttische Stimme sie ein. »Seid pünktlich. Wir reiten bei Sonnenaufgang.«

Jetzt maßregelte sie der Kerl auch noch! Mira lief in den Zellentrakt, knallte die Tür hinter sich zu und begann zu packen. Der selbst gebundene Kodex mit den Zeichnungen der Pflanzenwelt der Maremma musste mit, außerdem das kostbare Papier sowie ihre Stifte und Farben. Kleider besaß sie kaum. Das Grüne mit dem Granatapfelmuster und dem Schnürverschluss stammte noch aus ihrer Zeit in Florenz. Sie hatte es im Palazzo Medici getragen und würde das nun wieder tun, vorausgesetzt, es passte noch. Mit Bedauern dachte sie an das weiße Samtkleid von jenem Sonntag im Dom Santa Maria del Fiore. Es war so voller Blut gewesen, dass sie es nicht mehr verwenden konnte. Seitdem hasste sie weiße Kleider. Mira war mit leichtem Gepäck gekommen und würde ebenso wieder gehen.

Ein letztes Mal ließ sie sich im Refektorium das einfache, von Bibelworten begleitete Mahl schmecken. Dann verabschiedete sie sich von ihren Mitschwestern und den Schülerinnen. Anna weinte untröstlich, und Francesca drängte ihr eine Tasche voller Proviant auf, der für mindestens eine Woche reichen würde, vorausgesetzt Lorenzos hungriger Gardist fraß sie nicht vorher leer.

Wo steckten die Kerle überhaupt? Mira sah sich unauffällig um, doch Lorenzos Abordnung mitsamt ihrem unverschämten Anführer blieb verschwunden. Wahrscheinlich teilten sie sich den Stall mit den Pferden.

Nach dem Essen nutzte Mira das letzte Tageslicht, um noch einmal ins Skriptorium zu gehen. Der Raum, in dem tagsüber fünf Nonnen schrieben und zeichneten, lag wie ausgestorben da. Auf Miras Pult stand noch der Psalter, den sie für die Frau eines vornehmen Kaufmanns aus Siena gestaltet hatte. Eine Mitschwester würde ihn nun vollenden. Auch wenn der Buchdruck nach Art dieses Gutenberg vor dreißig Jahren seinen Weg über die Alpen gefunden hatte und nach und nach die Kunst der handgeschriebenen Codices ersetzen würde, fand Mira, dass kein gedrucktes Buch es mit einem handgemalten Kodex aufnehmen konnte.

Sie ließ ihre Hände über eine feine Blütenranke gleiten, die sie erst gestern gezeichnet hatte. Nachdem die oberste Schreiberin Miras Talent entdeckt hatte, hatte sie sie zur Illustratorin ausgebildet. Wie gut, dass sie dabei auf die Vielzahl ihrer Pflanzendarstellungen zurückgreifen konnte. Zu gern hätte sie ebenfalls gelernt, wie man den Anfang jeder Seite mit kleinen Szenen voller Figuren verschönerte, aber das würde ihr nun nicht mehr vergönnt sein. Als Ehefrau eines mächtigen Kaufmanns würde sie viel zu tun haben. Schade, dachte sie.

2.

In dieser Nacht wälzte sie sich schlaflos von einer Seite zur anderen. Schließlich stand sie auf und trat ans Fenster. Noch lastete Dunkelheit über dem weiten Land, doch im Osten wurde der Himmel bereits durchsichtig wie Glas. Heute würde sie nach Florenz aufbrechen, auch wenn sie dort jeder Stein und jede Blume an die Geschehnisse erinnerte, denen sie entfliehen wollte.

Wehmütig erinnerte sie sich an die Sommer in der Landvilla von Careggi. In den Laubengängen hatten die humanistischen Gelehrten disputiert und ihre Ideen gesponnen. Der Philosoph Marsilio Ficino hatte die Schriften Platons und Plotins aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt, und der junge Dichter Angelo Poliziano hatte, wenn er nicht gerade Lorenzos Söhne unterrichtete, seine Texte zum Abendessen vorgetragen. Auch Lucrezia de Medici war eine begabte Dichterin gewesen. Sie hatte der verwaisten Mira erlaubt, am Unterricht der Jungen teilzunehmen. Marsilio Ficino staunte, wie schnell sie begriff. Bei der Aussicht, ihn und Poliziano wiederzusehen, erwachte ein Funke der Freude in Mira. Entschlossen stand sie auf und setzte ihre Füße auf den Kachelboden.

Als die Sonne wie ein roter Ball über die Hügel glitt, trat sie mit ihrem Bündel in den Klosterhof. Die Gardisten sattelten gerade die Pferde.

»Wo werden wir übernachten?« Der Ritt von der Maremma bis Florenz dauerte mehrere Tage.

»Lasst Euch überraschen.« Der Anführer hatte dunkle Schatten unter den Augen, als habe die Nacht im Stall ihm zugesetzt.

»Hat Euch das Stroh gepikst?«

»Wie bitte?«

»Ihr seht aus, als hättet Ihr im Stall nicht gut geschlafen.« Sie legte ihm ihr Bündel in die Arme. »Bitte seid vorsichtig damit. Es besteht zwar nicht aus Glas, aber …«

»Du lieber Himmel.« Er tat so, als ginge er unter dem Gewicht in die Knie. »Habt Ihr Wackersteine eingepackt?«

»Da drin sind mehrere Bücher und ein Holzkasten mit ein paar hundert losen Blättern. Passt bitte gut auf.«

Achselzuckend verstaute er das Bündel auf dem Packpferd, trat seitlich an den Zelter heran, der brav am Gras im Klosterhof knabberte, und faltete seine Hände.

»Was soll das denn?«, fragte sie ungehalten.

Er verdrehte die Augen. »Ist Euch die gute, alte Räuberleiter nicht vertraut?«

Mira errötete und ließ sich in den Damensattel helfen. Hitze überströmte sie, als seine Hand ein wenig zu lange auf ihrem Knöchel ruhte. Der Blick seiner stahlblauen Augen traf sie wie ein Blitz. Was wäre, wenn sie mit ihm bis ans Ende der Welt reiten würde? Mühsam rief sie sich zur Ordnung. Sie war verlobt und durfte sich nicht einmal in ihren Träumen etwas anderes wünschen.

Der Zug aus Reitern und Pferden wand sich im Schritttempo ins Tal, wo ein Chor von Vogelstimmen den Tag begrüßte. In der Ferne krähte ein Hahn, und auf den Feldern stand hellgrün der Weizen. Geruhsam ritten sie nach Norden. Vor ihnen erstreckte sich die Maremma mit ihren weiten Ebenen und den Hügeln voller Olivenhaine. Mira versuchte, den Tag nach Kräften zu genießen, der einer ihrer letzten in Freiheit sein würde.

Die Männer ritten schweigend voran, so dass sie den sanften Zelter kennenlernen konnte, den Lorenzo ihr geschickt hatte. Sie ritt im Seitsattel in seiner typischen Gangart, dem Tölt. Sicher erinnerte sich der Magnifico an ihre miserablen Reitkünste, sonst hätte er ihr nicht das besonnenste Pferd aus seinem Reitstall geschickt.

»Wäre Angelo nicht ein passender Name für dich, mein Braver?« Sie strich dem Zelter über die Ohren. »Er würde zu dir passen, und ich könnte einen Engel an meiner Seite gut gebrauchen.«

Der Anführer setzte sich neben sie. »Lorenzo de Medici hat ihn Herkules getauft.« Seine Fuchsstute erschien ihr erheblich feuriger.

»Ach, wirklich? Räumt Angelo hin und wieder den Augiasstall auf? Vielleicht verwandelt er sich ja in einen Kentaur, der die Mistgabel schwingt?«

»Keine schlechte Idee«, gab er spöttisch zurück. »Es spart Stallburschen, wenn die Gäule das selbst erledigen.«

Sie ritten einträchtig nebeneinanderher.

»Wie heißt Eure Stute?«, fragte Mira.

»Das ist meine stolze Adelina. Eine echte Füchsin mit heißem Blut.« Er tätschelte der Stute den Hals, die nervös tänzelte, als hätte sie ihn verstanden. »Nicht immer entspricht der Name dem Temperament.«

»Aber Herkules?« Mira rümpfte die Nase. »Nein danke, ich bleibe bei Angelo.«

»Wenn wir schon bei Namen sind. Wie lautet der Eure vollständig?«

Sie zögerte. »Ich bin Semiramide d’Appiano d’Aragona.« Sie wusste, was jetzt kommen würde. Wie konnte es anders sein bei diesem ungehobelten Klotz?

Der Anführer pfiff durch die Zähne und grinste wölfisch. »Ihr seid also eine waschechte Prinzessin und außerdem die Braut meines Freundes Enzo di Pierfrancesco. Findet Ihr nicht, dass der Name etwas zu groß für Euch zierliche Person ist?«

Mira schnaubte entrüstet. Sollte sie in die Luft gehen oder lachen? Während er seiner Stute die Sporen gab und an die Spitze des Zuges zurückkehrte, entschied sie sich für die zweite Möglichkeit. Was ging es sie an, wenn er sich nicht zu benehmen wusste? Und wann schaffte sie es endlich, damenhaft über den Dingen zu stehen?

Mittags rasteten sie im Schatten einer Ruine, die von Terrassen voller silbrig grüner Olivenbäume umgeben war. Kaum hatte sie sich auf eine Mauer gesetzt, nahm der Anführer im Gras neben ihr Platz. »Ich muss mich bei Euch entschuldigen, Principessa. Manchmal geht mein Temperament mit mir durch.«

»Wenn das so ist, solltet Ihr besser auf Eure Worte achtgeben«, erwiderte sie spröde. »In Zukunft stehe ich den Medici nahe. Vielleicht seid Ihr irgendwann auf meine Fürsprache angewiesen.«

»Um mich zum Schweigen zu bringen, müsstet Ihr mich leider knebeln«, sagte er achselzuckend und grinste breit.

»So schlimm?«, fragte sie spöttisch.

»Ich sage nur gern die Wahrheit«, erwiderte er. »Was seid Ihr? Ein fetter Fang an Lorenzo de Medicis Angel?« Er öffnete seinen Rucksack, holte zwei Äpfel heraus und bot ihr einen an.

Mira zögerte, nahm ihn dann aber doch. »Es scheint Eure Art zu sein, Grenzen zu übertreten.«

»Vielleicht habe ich nur nicht viel zu verlieren, kleine Betschwester.« Er holte tief Luft. »Mein Name ist Riccardo Vespucci, und meine Abstammung ist alles andere als vornehm, was Lorenzo nicht davon abgehalten hat, mich zum stellvertretenden Anführer seiner Garde zu erklären.«

»Wirklich? Seid Ihr mit den Vespuccis in der Via Nuova verwandt? Aber dann habt Ihr sicher meine Tante, die schöne Simonetta, kennengelernt.« Ganz Florenz war untröstlich gewesen, als Simonetta Vespucci, geborene Cattaneo, mit nur dreiundzwanzig Jahren an der Schwindsucht starb. Mira hatte wenig Kontakt zu ihr gehabt. Sie zog ihre Schuhe aus und stellte ihre Füße ins kühle Gras.

»Ich bin ein Bastard des Notars Nastagio Vespucci«, erklärte Riccardo.

Mira zog die Augenbrauen hoch. »In der Tat? Ich kenne viele Leute in Florenz. Aber Euch bin ich nie zuvor begegnet.«

»Das könnt Ihr auch gar nicht.« Riccardo grinste ertappt. »Simonetta war die Frau meines Cousins Marco, aber ich habe sie kaum kennengelernt. Ich war zehn Jahre in Mailand, denn Lorenzo de Medici hat mich am Hof der Sforza für den Kriegsdienst ausbilden lassen. Da ist die höfische Erziehung wohl zu kurz gekommen.«

Mira nickte. Die Medici waren enge Verbündete des Herzogtums Mailand und mit der regierenden Familie der Sforza befreundet. Schon Francesco, der Großvater des jetzigen Herzogs, hatte Lorenzo beigestanden, als die Florentiner nach dem Tode seines Vaters Piero gegen ihn rebellierten. Die Freundschaft wurde von seinem Nachfolger Galeazzo Maria weitergepflegt, der vor einigen Jahren im Mailänder Dom ermordet worden war, als hätten die Attentäter die Verschwörung der Pazzi vorweggenommen.

»Und weshalb lässt Euch Lorenzo zurückholen?«, fragte Riccardo. »Die Hochzeit ist doch erst für Juli angesetzt.«

»Ich weiß es nicht«, gestand sie und ignorierte das ungute Gefühl, das sich in ihr breitmachte. »Sicher hat er seine Gründe.«

»Wann wäre das je anders gewesen?«, raunte Riccardo.

Lorenzo tat nichts ohne Hintergedanken. Seit vier Jahren jagte er mit bemerkenswerter Finesse die Mörder seines Bruders und nahm blutige Rache an ihnen.

Mira biss in den Apfel. Er war saftig, obwohl er vom letzten Herbst stammte.

»Fällt es Euch schwer, das Kloster hinter Euch zu lassen?«, fragte Riccardo.

Sie hob eigensinnig ihr Kinn. »Mein Leben liegt vor mir. Das sagt zumindest die Äbtissin. Wieso sollte ich mich da beschweren?«

Riccardo stand auf und streckte sich. »Ihr hättet es schlechter treffen können als mit Enzo di Pierfrancesco.«

»Wer weiß schon, was die Zukunft bringt?« Mira fütterte Angelo mit dem halb gegessenen Apfel. Besser Riccardo merkte nicht, wie mulmig ihr wurde, wenn die Rede auf ihren Bräutigam kam.

Als sie den Weg nach Norden einschlugen, machten die Olivenbäume bewaldeten Hängen und Weinbergen Platz, zwischen denen von Zeit zu Zeit ein Kastell aufragte. Die erste Nacht verbrachten sie in Massa Marittima, die zweite in einem Gasthaus in Colle di Val d’Elsa, die dritte auf einem Weingut im Chianti.

Gegen Mittag des vierten Tages ritten sie ins Arnotal hinab, überquerten den Fluss und tauchten in die Menschenmenge ein, die die Gassen füllte. Aufgeregt hielt Mira nach bekannten Gesichtern Ausschau. Es fühlte sich an, als sei sie niemals fortgewesen.

Sie schloss zu Riccardo auf. »Ich würde mich gern frisch machen, bevor ich Lorenzo de Medici entgegentrete.«

»Das geht nicht. Er will Euch unverzüglich sehen.«

»Wie bitte? Ich rieche nach Pferd!«

Doch Riccardo ließ sich nicht erweichen. Genervt folgte Mira ihm über den Domplatz in die Via Larga, wo das beeindruckende Stadthaus der Medici lag. Den mächtigen Palazzo hatte sich die Familie direkt neben ihrem kleineren Stammhaus bauen lassen. Mira fühlte sich, als würde sie eine Trutzburg betreten. Lorenzo de Medicis Großvater Cosimo hatte das neue Stadthaus in den vierziger Jahren von dem Architekten Michelozzo gestalten lassen. Es fügte sich hoch, aber nicht zu protzig in die Häuser an der Via Larga ein, als wollten die Medici damit ausdrücken, dass sie mächtig aber nicht zu mächtig waren.

Im Innenhof, der von einer geschmackvollen Säulengalerie umgeben wurde, stieg sie ab, übergab die Zügel einem heraneilenden Stallburschen und flocht sich die Haare zu einem unordentlichen Zopf.

Im Haus, das weitaus prächtiger ausgestattet war, als das Äußere vermuten ließ, lief ihr als Erstes Angelo Poliziano über den Weg. Er riss verdutzt die Augen auf, als er sie erkannte. »Willkommen, Prinzessin Semiramide. Wir hatten Euch gar nicht so früh erwartet. Tretet ein, tretet ein!« Der schwarzhaarige Mann in dem dunklen Talar verbeugte sich mit der Hand vor der Brust.

»Grazie, Messer Poliziano.« Während sie die langen Flure entlanggingen, überschlug sie die Anzahl der Söhne und Töchter, die es inzwischen im Haus geben musste. »Sagt, wie viele Kinder hat Lorenzo mittlerweile?«

»Es sind sieben. Clarice hat noch einen Jungen geboren, Giuliano. Dazu kommt Giulio, der Sohn von Lorenzos Bruder, der bei dem Architekten Angelo da Sangallo aufwächst. Man munkelt, Giuliano habe Giulios Mutter zur linken Hand geheiratet. Sie ist ebenfalls tot …«

Mira ignorierte den Stich in ihrem Herzen. Wenn alles glattgegangen wäre, hätte sie die Mutter von Giulianos erstem nach geltendem Recht ehelich geborenen Kindes werden können. Aber was vergangen war, war vergangen.

Poliziano begleitete sie in den ersten Stock, wo ihnen Kinderlärm entgegenschallte. Eine Tür sprang auf. Vier Mädchen stürmten in den Gang und rangelten um einen Ball, den die Älteste über ihren Kopf hielt, während ihre Schwestern kreischend an ihr hochsprangen. Poliziano hob die Hände und verschwand ohne ein weiteres Wort.

»Gib ihn mir!«, rief die Mittlere. Ihr Name war Maddalena, erinnerte sich Mira. Lorenzos zweitälteste Tochter musste jetzt ungefähr neun Jahre alt sein. Lucrezia war mit ihren zwölf Jahren schon fast erwachsen. Die beiden Jüngsten, Luisa und Contessina, hatte Mira das letzte Mal im Säuglingszimmer gesehen. Aus den pummeligen Kleinkindern waren zwei bezaubernde kleine Mädchen mit dunkelblonden Locken geworden.

»Salve.« Mira konnte sich der Rasselbande gegenüber ein Grinsen nicht verkneifen.

Die vier fuhren herum. Während Lucrezia den Ball sinken ließ, blickte Mira in erhitzte Gesichter und blitzende Augen.

»Mira? Wir haben dich so sehr vermisst!«, rief Maddalena.

Sogleich flogen sie Mira in die Arme, die Kinderschweiß und Milch roch und eine Reihe weicher Bäckchen küsste.

»Da bist du ja wieder. Das ist sooo schön«, sagte Maddalena. »Aber den Ball will ich trotzdem haben, Lucrezia.«

Mira drückte die vier noch an sich, als vor ihr eine Tür aufsprang und Lorenzo de Medici selbst in den Gang trat. »Was ist das für ein Tumult? Wie soll man denn da arbeiten? Ah, Semiramide. Ihr seid schon da. Ich grüße Euch.«

»Entschuldigt, Vater.« Während Lucrezia ihre Schwestern zurück ins Kinderzimmer bugsierte, hielt er Mira die Tür zu seinem Arbeitszimmer auf. »Tretet ein.«

Mit den Truhen voller Bücher und den Gemälden, die in die holzvertäfelten Wände eingelassen waren, war der Raum repräsentativ und behaglich zugleich eingerichtet. Der oberste Medici war nicht nur das ungekrönte Oberhaupt von Florenz, sondern auch ein begabter Dichter und Gelehrter. Mira setzte sich befangen an die Längsseite des großen Tisches. Lorenzo schenkte ihr Wein ein, bevor er ihr gegenüber Platz nahm. Sie trank durstig und spülte sich den Reisestaub aus der Kehle.

»Ihr seid eine große Schönheit geworden, Prinzessin. Mein Kompliment. Belassen wir es vorläufig bei der förmlichen Anrede, obwohl Ihr bald meine Cousine sein werdet?«

Sie nickte zögernd und strich sich eine widerspenstige Locke aus dem Gesicht.

»Sicher wundert Ihr Euch, warum ich Euch so abrupt nach Florenz zurückbeordert habe«, fuhr Lorenzo fort.

»In der Tat.« Mira warf ihm einen verstohlenen Blick zu. Der Herrscher von Florenz war kein attraktiver Mann im landläufigen Sinne. Er hatte breite Schultern, braune Haare und ein Gesicht, das mit dem Erbe seiner Familie – der eingedellten Nase und der ausgeprägten Kinnpartie – eher gestraft als gesegnet war. Vielleicht ließ ihn seine Aura von Macht und Tatkraft ja so beeindruckend erscheinen? Er hatte mit zwanzig Jahren die größte Bank der Welt und ein Handelsimperium geerbt, das auf der Textilindustrie gründete. Durch geschicktes Taktieren hatte seine Familie noch dazu die Herrschaft in Florenz übernommen. Auch wenn Lorenzo sich im Grunde seines Herzens als Schöngeist und Dichter fühlte, musste er für seine Vormachtstellung tagtäglich kämpfen.

Sie räusperte sich. »Ich muss mich für meine Aufmachung entschuldigen. Ich hatte bisher noch keine Gelegenheit, mich zurechtzumachen.«

Lorenzo zog die Augenbrauen hoch. »Verzeiht bitte meine Unverschämtheit, aber ich wollte Euch unverzüglich sehen.«

Von draußen ertönte wieder Kindergeschrei. Eins der kleineren Mädchen kreischte zum Gotterbarmen. Mira sprang auf. »Sollten wir nicht nachschauen, was sie treiben?«

Er hob beschwichtigend die Hände. »Nein, nein. Das erledigt hoffentlich die Kinderfrau. Aber da hört Ihr mein häusliches Chaos. Also ist es besser, ich spanne Euch nicht länger auf die Folter. Ich brauche Hilfe mit den Rangen. Die Mädchen sind nach dem Tod ihrer Großmutter schwerer zu hüten als ein Sack Flöhe.«

»Mein Beileid, Messer Lorenzo. Aber ist es nicht die Aufgabe Eurer Gemahlin, die vier im Zaum zu halten?«

Lorenzo schlug die Beine übereinander. »Clarice ist mit Giuliano, unserem Jüngsten, nach Rom gereist. Ihre Mutter ist erkrankt. Die älteren Jungen sind bei ihren Lehrern in den besten Händen, aber die Mädchen haben Bildung und Erziehung dringend nötig.«

Die Medici waren Kindernarren. Schon Lorenzos Großvater Cosimo de Medici hatte den neuen Palazzo mit etlichen Nachkommen bevölkern wollen. Eine große Familie brachte Stärke mit sich, vor allem, wenn vielen Mitgliedern kein langes Leben beschieden war. Zahlreiche Medici teilten das grausame Vermächtnis der Gicht, an der Lorenzos Vater Piero viel zu früh gestorben war.

»Meine Mädchen sollten besser beaufsichtigt werden.«

»Ich bin keine Kinderfrau«, stellte Mira klar. »Ich werde keine Säume flicken und keine Zöpfe flechten.«

»Aber eine solche suche ich auch gar nicht.« Lorenzo erhob sich und begann, mit auf dem Rücken gekreuzten Händen auf und ab zu gehen. »Verzeiht meine Respektlosigkeit, die Eurem Rang entgegensteht. Aber vielleicht kann Euch diese Aufgabe die Zeit bis zu Eurer Hochzeit verkürzen? Und meinen jungen Cousin und Ziehsohn Enzo würdet Ihr auf diese Weise unverbindlich kennenlernen.«

Hitze stieg Mira ins Gesicht.

»Meine Töchter sind so schön und klug wie ihre Mutter«, fuhr Lorenzo fort. »Sie sollen gebildet in die Ehe gehen und Sprachkenntnisse haben, sogar im Lateinischen. Wenn sie einmal heiraten, werden sie einen großen Haushalt zu führen haben. Deshalb müssen sie auch die Grundlagen der Buchhaltung beherrschen, sonst betrügt sie ihr Verwalter nach Strich und Faden.« Er blieb stehen und musterte Mira. »Ich wünsche, dass Ihr den Unterricht weiterführt, den meine Mutter, Gott sei ihrer Seele gnädig, so qualifiziert begonnen hat.«

Mira trank einen weiteren Schluck Wein von bester Qualität aus einem Becher aus Muranoglas. »Ihr habt ehrgeizige Pläne mit Euren Töchtern.«

»Ich träume gern groß.« Das Grinsen, das er mit ihr teilte, hatte fast etwas Lausbubenhaftes. Mira hatte Lorenzos geschickte Heiratspolitik selbst zu spüren bekommen.

Seine Söhne würden eines Tages die Geschicke der Bank und des Handelshauses leiten. Seine Töchter aber waren sein wichtigstes Kapital, um Allianzen zu schaffen. Vielleicht gelang es ihm ja, sie nach Mailand in die herzogliche Familie Sforza oder in das Königreich Neapel zu verheiraten? Auch Lorenzos Frau Clarice Orsini entstammte einer Familie von einflussreichem Adel. Oder – und das war die schlimmste Alternative – Lorenzo kannte keine Skrupel und verkuppelte seine Töchter mit den Söhnen des jeweiligen Papstes.

»Ich brauche Eure Unterstützung als Lehrerin, verehrte Prinzessin Semiramide.«

Hatte sie überhaupt eine Wahl? »Also gut. Ich nehme das Angebot an, wenn es um die Bildung der Mädchen geht. Aber ich sehe mich nicht in der Lage, ihnen gesellschaftlichen Schliff zu verleihen. Singen, Tanzen und eine gerade Haltung – das müssen sie von jemand anderem lernen. Und ich wünsche mir ein eigenes Schulzimmer für sie, damit sie den Unterricht ernst nehmen.«

Lorenzo rieb sich zufrieden die Hände. »Ich wusste, dass Ihr zustimmen würdet. Vorerst setzt Euch das Ziel, sie bis zu Eurer Hochzeit im Juli zu zähmen, damit sie nicht wie ein Schwarm Tauben im Dom herumflattern.« Lorenzo zwinkerte ihr zu. »Das kriegt Ihr hin, oder? Den Zelter Herkules schenke ich Euch übrigens. Zum Ausgleich für den plötzlichen Aufbruch.« Er ließ sich auf seinen Stuhl fallen und trank einen Schluck Wein. »Es soll Euer Schaden nicht sein, wenn Ihr Euch an die Familie Medici bindet, Semiramide.«

»Ich danke Euch, Messer Lorenzo.« Als Mira aufstand, wurde sie von einer tiefen Erschöpfung überwältigt. »Es wird mir eine Freude sein, Eure Töchter zu unterrichten.«

Während sie in Lorenzos Begleitung zur Tür ging, fragte sie sich, ob das wirklich der alleinige Grund war, warum er sie nach Florenz zurückbeordert hatte. Tat er je etwas ohne Hintergedanken?

Und in der Tat. Als er die Tür öffnete, ähnelte er einem Kater, der mit seiner Jagdbeute spielte. »Sagt, Semiramide. Ihr wart doch an jenem unseligen Sonntag im Dom Santa Maria del Fiore zugegen? Was habt Ihr gesehen? Ihr versteht sicher, dass ich das unbedingt wissen muss.«

Nebel flutete ihr Blickfeld, und ihr Hals wurde eng. Seit vier Jahren verfolgte Lorenzo die Verschwörer der Pazzi und ihre Unterstützer mit aller Härte. Viele Mittelsmänner hatte er ihrer gerechten Strafe zugeführt, aber vielleicht nicht alle.

»Ich weiß es nicht. Es ist, als läge ein Schleier über den Geschehnissen«, sagte sie mit heiserer Stimme.

Seine schwielige Hand legte sich auf ihre Schulter. »Ich möchte Euch nicht behelligen, aber Ihr versteht, dass das letzte Wort in dieser Sache noch nicht gesprochen ist. Geht jetzt und ruht Euch aus! Und dann versucht Ihr, Euch zu erinnern. Mit aller Kraft, ich bitte Euch.« Er öffnete die Tür und entließ sie in den Gang.

Alles drehte sich. Mira lehnte sich an die Wand, um den Schwindel zu bekämpfen, der sie aus heiterem Himmel überfallen hatte. Sie atmete langsam und wartete, bis die Welt zur Ruhe kam. Lorenzo wollte die Wahrheit wissen. Das verbarg sich hinter seinem Wunsch, sie möge seine Töchter unterrichten. Aber da war nichts als grauer Nebel, und wenn sich der Schleier auch nur einen Zipfel hob, machte ihr das, was sie sah, Todesangst. Ja, sie war sich nicht einmal sicher, ob ihre Wahrnehmung sie nicht trog.

Mira verstand, dass Lorenzo auch den letzten Verschwörer von der Erde tilgen wollte. Vor hundert Jahren hatte niemand ahnen können, dass seine Familie eines Tages das größte Bankhaus der Welt führen würde. Cosimo der Ältere hatte seine Macht gefestigt, bis er in Florenz über ein Netz aus Allianzen verfügte, das viele wichtige Familien an ihn band. Die Pazzi, ebenfalls mächtige Bankiers, hatten die Vorherrschaft der Medici nicht akzeptieren wollen und schließlich Gewalt angewendet. Am 26. April 1478 waren die Medici-Brüder bei einem Hochamt im Dom überfallen und Giuliano, der Jüngere der beiden, ermordet worden. Lorenzo hatte sich bei dem Attentat in die Sakristei retten können. Später hatte er erfahren, dass Papst Sixtus IV. höchstpersönlich sowie der Erzbischof von Pisa, Francesco Salviati, Drahtzieher der Tat gewesen waren. Den Papst konnte Lorenzo nicht entmachten, alle anderen Verschwörer aber jagte er gnadenlos. Nachdem man den Erzbischof mit weiteren Verschwörern in den Fenstern der Signoria aufgehängt hatte, hatte Sixtus IV. nicht gezögert, die Medici und mit ihnen ganz Florenz zu exkommunizieren. Ich war dabei, dachte Mira traurig, und ich konnte nichts tun. Giulianos Blut hatte ihr weißes Kleid getränkt.

In diesem Moment öffnete sich die Tür zum Kinderzimmer. Maddalena stahl sich in den Gang und griff nach dem Ball, den Lucrezia liegen gelassen hatte.

»Macht mein Vater dir Angst, Mira?«, fragte sie hellsichtig. »Du bist so blass.«

»Nein, nein! Aber nicht doch.« Mira rang nach Luft.

»Mir schon«, gab die Kleine zu. »Er ist immer so einsam und verbittert. Wann kommst du denn? Vater hat uns gesagt, dass du uns unterrichten sollst.«

»Morgen.« Mira zwang sich ein Lächeln ab.

Maddalena schlang ihr die Arme um die Taille. »Wir freuen uns so sehr, dass du wieder da bist! Und im Sommer wirst du unsere Verwandte.« Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, drückte Mira einen sanften Kuss auf die Wange und verschwand im Kinderzimmer.

3.

Am Treppenabsatz wartete ein Diener, der Mira zu ihren Räumen geleitete. Erstaunt bemerkte sie, dass es sich um die Gemächer Lucrezia de Medicis handelte, die seit ihrem Tod leer gestanden hatten.

»Seid Ihr Euch sicher?«, fragte sie beklommen.

»Messer Lorenzo hat es so bestimmt«, erwiderte der Diener. »Natürlich nur bis zu Eurer Hochzeit.« Er schloss auf und ließ sie allein.

Mira blinzelte gegen die letzten Sonnenstrahlen an, die den Raum erfüllten. In seiner Mitte stand ein breites Paradebett mit grünen Vorhängen und einem Betthimmel. Sie strich über die Decke und glättete das Leintuch. Dann sah sie sich um. Zwischen den Fenstern hing ein bezauberndes Bild, das die Madonna mit dem Jesuskind und dem Johannesknaben darstellte. Der kleine Jesus hielt einen Granatapfel in der Hand, der auf seinen Kreuzestod hinwies. Memento mori. Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben, dachte sie.

An den Wänden reihten sich Truhen voller Bücher, und auf einem kleinen Tisch am Fenster lag Lucrezias letztes Gedicht, ein Sonett, das die Erlebnisse des kleinen Tobias aus dem Alten Testament schilderte. Als Mira es las, verging das Gefühl, ein ungebetener Gast zu sein.

»Danke!«, murmelte sie. Lucrezia war die Freundin ihrer verstorbenen Mutter Battistina gewesen und hatte sie nach deren Tod unter ihre Fittiche genommen. Vielleicht hatte sie sogar in Mira die Leidenschaft für die Bildung geweckt?

Mira wusste, was sie ablenken würde. Auf dem Bücherstapel in der vordersten Truhe fand sie den Rosenroman, als hätte Lucrezia ihn für sie bereitgelegt. Doch bevor sie sich zum Lesen ins Bett zurückziehen konnte, sprang die Tür auf. Eine kräftig gebaute Person zwängte sich mit einem Wäschestapel auf dem Arm ins Zimmer.

»Seraphina?«

»Wer denn sonst?«, brummte es hinter dem Stapel hervor.

Kaum hatte Seraphina die Wäsche auf der Kommode deponiert, warf sich Mira in ihre Arme. Sie war Lucrezias Zofe und Hausdrache gewesen. Mira hatte sie geliebt und hoffte, dass das auch umgekehrt galt.

»Da seid Ihr ja endlich wieder, Kleine.« Seraphina tätschelte ihr den Rücken.

Tränen stiegen in Mira auf, die sie seit Stunden, ach was, seit Ewigkeiten zurückgehalten hatte. Endlich konnte sie ihnen freien Lauf lassen. Sie schluchzte laut und tropfte der Zofe das Kleid nass.

»Heult nur, Kleine, aber dann hört Ihr wieder auf, und wir schmieden Pläne.« Seraphina zog sie neben sich auf den Bettrand.

»Ich will das alles nicht«, stieß Mira hervor. »Ich will überhaupt nicht heiraten.« Wann hatte sie je über ihr Leben bestimmen können? »Und wenn ich an Enzo denke, wird mir ganz schummerig zumute.«

»Das ist normal so kurz vor der Hochzeit.« Seraphina legte ihr den Arm um die Schultern. »Es ist Frauenschicksal. Entweder wir werden verheiratet, oder wir kommen ins Kloster. Ihr habt mit Enzo noch Glück. Er ist zumindest jung und ansehnlich.«

»Aber ich kenne ihn überhaupt nicht.« Mira schniefte kläglich.

Seraphina strich ihr eine Locke aus dem Gesicht. »Glaubt mir, Ihr hättet es schlechter treffen können. Also bemüht Euch um ein bisschen Haltung, Principessa.«

Mira blinzelte durch ihren dichten Tränenschleier. Seraphina war mindestens vierzig Jahre alt und dunkelhaarig und behände trotz ihrer Körperfülle. Nachdem die Pest vor einigen Jahren das Leben ihres Mannes und ihrer beiden Kinder gefordert hatte, war sie in Lucrezias Dienste getreten. Zusätzlich arbeitete sie im wohlhabenden Viertel San Giovanni als Hebamme.

»Ihr habt keinen Grund, Euch zu beklagen«, ermahnte Seraphina sie. »Und seht mal, das hat Riccardo Euch bringen lassen, das Großmaul. Da ist doch sicher ein Buch drin, oder?«

Auf dem Tisch lag das Paket mit Miras Pflanzenzeichnungen und ihren Büchern. Sie wusste nicht, ob sie sich mehr über ihre Zeichnungen freute oder über die Tatsache, dass Riccardo sie nicht vergessen hatte. »Immerhin etwas.«

»Das finde ich auch. Man muss die guten Seiten des Lebens zu schätzen wissen, und das nicht nur, weil es überraschend schnell zu Ende gehen kann.« Seraphina stand auf, strich sich den Rock glatt und musterte sie. »Ist das Euer einziges Kleid? Es ist nicht nur schäbig, sondern auch zu eng. Und seht mal da, gibt es im Kloster etwa Motten?« Ihr Zeigefinger grub sich missbilligend in ein kleines Loch an Miras Ärmel.

»Ich habe in der Maremma immer Ordenstracht getragen. Das Kleid stammt aus meiner Zeit in Florenz.«

»Ach, du meine Güte!« Seraphina schüttelte den Kopf. »Um Eure Garderobe werde ich mich morgen kümmern. Aber zuerst lasse ich Euch ein Bad richten. Ihr riecht nämlich nach Pferd.«

Eine halbe Stunde später lag Mira zufrieden im Bottich, blies träge über den Dunst hinweg und nahm sich vor, immer nur an einen Schritt nach dem anderen zu denken. Gelassenheit war das Gebot der Stunde. Eine Weile genoss sie das heiße Wasser, dann schrubbte Seraphina sie gründlich mit Lucrezias Badezusatz ab und wusch ihr die Haare. »Mein Gott, seid Ihr mager! Hat man Euch im Kloster nicht richtig gefüttert?«

Mira tauchte unter und wieder auf. »Schlemmen ist Völlerei und damit eine Todsünde.«

»Aber die feinen Damen aus Florenz sind allesamt naschsüchtig. Sie genehmigen sich hier ein kandiertes Veilchen und da ein paar Cantuccini mit Zucker. Sie haben ordentlich Pfunde auf den Rippen.«

»Das müsst Ihr gerade sagen.« Sie kicherten einträchtig.

Später half Seraphina Mira aus der Wanne, hüllte sie in ein Leintuch und rubbelte ihr den Rücken. »Hat Lorenzo Euch eigentlich gesagt, warum er Euch so früh aus dem Kloster geholt hat?«

»Ich soll seine Töchter unterrichten.«

»Die Rasselbande hat das auch bitter nötig.« Nachdem sie Mira in das bereitgelegte frische Hemd geholfen war, machte sich Seraphina daran, ihre Haare mit einem Hornkamm auszukämmen, was bei ihren taillenlangen Locken keine leichte Aufgabe war. »Mein Gott, was für ein Vogelnest! Sind da etwa Kletten drin?«

Es ziepte, als Seraphina missbilligend einen Strohhalm aus dem Stall des Gasthauses von letzter Nacht herauszupfte, der selbst die Haarwäsche überstanden hatte.

»Um noch mal auf Lorenzos Töchter zurückzukommen: Er sollte die eine mit der anderen verhauen, weil sie ihm so auf der Nase herumtanzen. Aber Euch den Unterricht halten zu lassen, finde ich nicht standesgemäß.«

»Poliziano kann es ja wohl kaum übernehmen. Er ist ein Mann.«

Seraphina schnaubte, offenbar fiel ihr keine gepfefferte Entgegnung ein. Eine halbe Stunde später saß Mira bei einem Imbiss aus Brot, Käse, Oliven und Wein, als es erneut klopfte.

»Hier geht es ja zu wie in einem Taubenschlag.« Seraphina eilte zur Tür und kam mit einem Billett zurück, bei dessen Lektüre es Mira ganz mulmig wurde. Lorenzo lud sie gemeinsam mit ihrem Verlobten zu einem zwanglosen Abendessen in seine Räume ein. Heute, jetzt gleich!

»Du lieber Himmel. Ich habe wirklich nichts anzuziehen außer meinem Reitkleid, und das riecht immer noch nach Pferd.«

»Porca miseria.« Seraphina war weder um einen Fluch noch um eine Lösung verlegen. Sie eilte aus dem Zimmer und kehrte mit einer granatapfelroten Festtagsrobe zurück. »Die gehörte Lucrezias Tochter Bianca. Sie hat sie zurückgelassen, als sie heiratete. Das Kleid entspricht nicht der neuesten Mode, aber für den Anlass dürfte es reichen.«

Mira seufzte. »Die Farbe wird sich mit meinen Haaren beißen, aber das ist leider nicht zu ändern.«

Seraphina strich über den Seidensatin, der kaum Flecken aufwies. »Versprecht mir, dass Ihr morgen bei Maestro Gianluca vorstellig werdet und neue Kleider in Auftrag gebt.«

Mira verdrehte die Augen. Gianluca war der renommierteste Schneider im Viertel San Giovanni. Auch Clarice de Medici bestellte bei ihm. Aber die Zeit, die sie das kosten würde, empfand Mira als reine Verschwendung.

Eine Viertelstunde später saß sie mit zitternden Händen am Tisch und wartete. Die Robe passte nicht und roch nach fremdem Schweiß, aber immerhin war es Seraphina gelungen, Miras Lockenpracht zu bändigen und ein Diadem hineinzuschieben. »Das wird Eurem Bräutigam gefallen. Nicht rot werden. Das passt nicht zu dem Kleid und noch weniger zu den Haaren.«

Mira nippte nervös an einem Glas Wein, als es klopfte.

»Es ist so weit«, verkündete Seraphina.

Mira holte tief Luft und zog das Kleid zusammen, das ihr von den Schultern zu rutschen drohte.

»Viel Glück, Kleine«, raunte ihr Seraphina zu, doch da stand Mira ihm schon gegenüber: Enzo di Pierfrancesco de Medici, Cousin des Magnifico und Erbe eines beträchtlichen Vermögens. Sie musste zu ihm aufsehen, da er einen Kopf größer als sie war.

»Semiramide d’Appiano?« Er schluckte, so dass sein Adamsapfel auf und ab hüpfte, und verbeugte sich knapp.

»Ja, das bin ich.«

Sie waren beide achtzehn Jahre alt. Enzo hatte ein schmales Gesicht und grünbraune Augen. Dunkelbraune lockige Haare fielen ihm bis auf die Schultern. Mira musste Seraphina recht geben. Er sah nicht schlecht aus, und jung war er auch. Aber genau das machte sie misstrauisch. Es musste gravierende Gründe geben, warum Lorenzo seinen Cousin so früh in den Ehestand drängte und sich die mächtige Familie Appiano an die Seite holte.

»Es tut mir leid«, sagte er.

Mir auch, hätte sie fast geantwortet, konnte sich aber gerade noch beherrschen. Niemand hatte sie nach ihrer Meinung gefragt.

»Ich grüße Euch, verehrter Enzo«, brachte sie stattdessen hervor.

Er nahm ihren Arm, und so durchquerten sie fast den ganzen Palazzo.

Da Enzo größere Schritte machte als sie, musste Mira ein Kichern unterdrücken, als er über seine Füße und sie über den Rocksaum stolperte. Enzo schaute finster drein und gab sich mehr Mühe, so dass es ihnen gelang, im Gleichschritt zu laufen, wobei Biancas Robe über den Boden schleifte, weil sie Mira viel zu lang war.

Es stellte sich heraus, dass Lorenzo sie in seinem Arbeitszimmer erwartete. Befangen setzten sie sich an den gleichen Tisch, an dem er Mira mittags seine Wünsche kundgetan hatte, und ließen sich Wein eingießen. Lorenzo begrüßte sie überaus freundlich.

Mira trank und stellte fest, dass ihr schon vom ersten Schluck schwindlig wurde. Sie musste vorsichtig sein.

Ein Diener servierte ihnen Pasteten mit Rebhuhnfleisch, Gemüse und frisch geröstetes Brot mit Knoblauch und Olivenöl. Danach gab es einen Kalbsbraten in Wein. Obwohl das Mahl so exquisit wie erwartet war, verknotete sich ihr Magen vor Aufregung.

»Ich hoffe, du hast deine junge Braut mit gebührender Höflichkeit begrüßt, Enzo«, sagte Lorenzo mahnend.

»Aber natürlich.«

Mira beobachtete verstohlen, wie ihr Bräutigam linkisch errötete. Wie mochte es sich anfühlen, eine Schachfigur auf Lorenzos Spielfeld zu sein? Ein Läufer, Turm oder Springer, den Lorenzo nach Belieben herumschieben konnte? Vielleicht schaffte es ja einer seiner Gegner, ihn vom Brett zu schubsen?

Enzos Gesicht nahm wieder seine normale Farbe an, aber seine Lippen blieben fest zusammengepresst. Er war zweifellos attraktiv, auch wenn sein Kinn eine Spur zurückwich und seine Nase etwas zu knochig war. Seine Augen drückten verhaltene Klugheit aus, aber auch Distanz und Vorsicht. Enzo war auf der Hut. Dich hat man auch nicht gefragt, dachte sie. Und diese Tatsache wirst du mich jeden Tag spüren lassen.

Sie beendeten das Mahl mit einer Käseplatte und einer Süßspeise aus Milch mit karamellisiertem Zucker. Danach stand Lorenzo auf und goss ihnen Portwein ein. »Danken wir Gott für dieses Glück, unsere Familie auf so vorteilhafte Weise vergrößern zu dürfen.« Er reichte Mira ein Glas, das sie höflich ablehnte.

»Wir wollen Eure Ankunft in Florenz doch gebührend feiern, verehrte Semiramide.« Lorenzo drückte es ihr in die Hand. Enzo verdrehte die Augen, als sie einen Schluck trank.

»Sicher sehnt ihr euch beide nach der Hochzeit«, vermutete Lorenzo. »Sie bringt einige neue Erfahrungen mit sich, die euch Angst machen. Das ist so bei jungen Leuten, glaubt mir.«

Mira verschluckte sich, und Enzo druckste herum.

Lorenzo grinste. »Du und deine kleine Prinzessin …« Er neigte den Kopf in ihre Richtung. »Ihr werdet ja mit eurer jungen Familie das Stammhaus der Medici neben unserem Palazzo beziehen. Enzo lässt es gerade renovieren. Wie gefällt Euch das, Semiramide?«

»Es gehört mir ohnehin schon, wie so vieles hier«, warf Enzo rebellisch ein. »Meine Großmutter und mein Bruder haben bereits ihre Räume bezogen.«

Miras Augen wurden groß. Sie war davon ausgegangen, dass sie nach der Hochzeit im hauseigenen Palazzo leben würden, wie es der jüngeren Generation in den Florentiner Familien zukam. Aber ein eigenes Haus, und noch dazu dieser alte Kasten? Das Stammhaus war in ihren Augen allzu groß und unpraktisch, und sie würde ganz allein für den Haushalt verantwortlich sein.

»Wir haben zu danken«, stammelte sie, um die Spannung aus der Situation zu nehmen.

»Die Renovierung wird mich eine Menge Geld kosten«, stieß Enzo hervor.

Mira hatte genug von Überraschungen aller Art. Abgesehen davon, dass die beiden Lorenzos alles andere als Zuneigung zu verbinden schien, standen auch noch die Finanzen zwischen ihnen.

Der ältere Lorenzo schwieg, ging zum Fenster und starrte in die Dunkelheit hinaus. »Wie geht es eigentlich mit deinem Bild voran, Enzo?«

»Welchem Bild?« Da war eine bange Vorahnung in ihr, die Mira sich nicht erklären konnte.

»Meister Sandro Botticelli ist aus Rom zurück«, erläuterte der Magnifico. »Er wird ein großes Werk für Enzo ausführen. Es soll ein Teil der Ausstattung eures Empfangszimmers werden.«

»O ja.« Ein Lächeln schlich sich auf Enzos Lippen. »Der Auftrag wurde schon vor einem Jahr erteilt.«

»Was stellt es denn dar?«, fragte Mira.

»Allerlei Geschichten aus der Mythologie. Es muss Euch nicht kümmern«, erwiderte Enzo leichthin. »Hab Dank, verehrter Cousin. Für deine Förderung meiner Person.« Sein finsterer Gesichtsausdruck strafte seine Worte Lügen. Er verbeugte sich zum Abschied und hielt ihr die Tür auf. Mira folgte ihm wie ein vergessenes Geschenk.

An der Tür holte der Magnifico sie ein und küsste ihre Hand. »Geht jetzt und ruht Euch aus, verehrte Semiramide. Die Zukunft wird Euch einiges abverlangen, ebenso wie meine Töchter, diese ungezogene Rasselbande. Und vergesst nicht, was ich Euch nahegelegt habe.«

Die Tür fiel hinter ihnen ins Schloss. Sie traten in den Gang hinaus, der von lodernden Fackeln erhellt wurde.

»Das könnte ihm so passen.« Enzo ging Mira so schnell voran, dass sie ihm kaum folgen konnte.

»Aber es ist doch wunderbar, dass er an die Ausstattung unseres Hauses denkt.«

»Aber versteht Ihr denn nicht? Ihr liegt falsch, wenn Ihr glaubt, dass er etwas ohne Hintergedanken tut.« Enzos Blick traf sie abschätzig, als würde er überlegen, wie viel er ihr zumuten konnte. »Aber wie solltet Ihr das auch wissen, habt Ihr doch die Schlangengrube, die Florenz heißt, seit Jahren nicht betreten.«

Er dirigierte sie durch den Gang bis zur Tür von Lucrezias Gemächern. »Da sind wir.«

Mira legte ihm die Hand auf den Arm. Seine Haut war heiß, und die hellen Haare darauf sträubten sich unter ihren Fingern. »Was versucht Ihr mir zu sagen?«

Er holte tief Luft. »Mein Vetter übergibt uns zwar den Palazzo, aber zu welchen Konditionen? Für die Kosten der Renovierung wird er sicher nicht aufkommen.«

Mira riss die Augen auf. »Aber Lorenzo ist doch unermesslich reich. Genauso wie Ihr.«

»Ja, sicher.« Enzo holte tief Luft. »Und das Bild? Es handelt sich um einen großen Auftrag an Meister Sandro. Lorenzo hat Ende der siebziger Jahre schon einmal mit dem Gedanken gespielt, ihn zu erteilen. Damals war das Bild für Giuliano gedacht. Aber jetzt ist es alles andere als ein Hochzeitsgeschenk. Sicher rechnet Lorenzo damit, dass die Kosten an mir hängen bleiben, denn der Auftraggeber trägt nicht nur das Honorar, sondern auch die Auslagen für Pigmente, Malgrund und alles andere.« Er schüttelte den Kopf und lachte. »Aber wisst Ihr was? Wenn ich es schon fertigstellen lassen muss, dann soll das Bild ein Kunstwerk werden, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Und es soll ganz und gar mir gehören.«

Er öffnete die Tür, schob Mira ins Zimmer und zog sie nach einem kurzen Nicken hinter ihr zu.

Der Raum lag im Dunkeln, nur vom Fenster drang ein schwacher Schein hinein. Mira war wie betäubt. Sie ließ die Robe zu Boden gleiten und kroch unter das saubere Laken des Himmelbetts. Sie hatte nicht den Eindruck, Enzo an diesem Abend nähergekommen zu sein. Im Gegenteil, es fühlte sich an, als sei sie in einen Konflikt geraten, von dem sie nicht einmal gewusst hatte, dass er existierte. Wenn Enzo der Turm war, war sie der Bauer auf dem Schachbrett. Und mehr noch. Es schien ihr, als sei Enzo niemandes Freund – Lorenzos nicht, ihrer noch weniger, ja, vielleicht nicht einmal sein eigener.

4.

Als Mira am nächsten Morgen ins Kinderzimmer des Palazzo Medici kam, erwartete sie ein wildes Durcheinander. Die vier Schwestern tobten über Tische, Betten und Bänke und bewarfen sich kreischend mit Kissen und Spielsachen.

»Ruhe!« Sie klatschte in die Hände. »Silentio. Selbst in Dantes Inferno herrscht kein solch durchdringender Lärm.«

»Das kannst du doch gar nicht wissen«, rief Maddalena ausgelassen. »Oder warst du schon mal da?« Sie sprang vom Bett und trat sich auf den Saum, so dass ihr Kleid an der Taille aufriss. Luisa schubste die kleine Contessina, die hinfiel und augenblicklich zu heulen begann.

»Jetzt reicht’s!«

Schlagartig wurde es still. Contessina war wahrscheinlich vor Schreck verstummt. Wie wohltuend! Mira nahm sie auf den Arm und strich ihr das verschwitzte Haar aus der Stirn.

Lucrezia ließ sich atemlos auf einen Stuhl fallen. »Ach, Mira, du bist schon da? Wir hatten noch gar nicht mit dir gerechnet.«