Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: Heureux qui comme…

- Sprache: Französisch

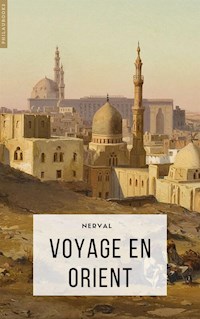

Un récit d’aventures précis et poétique.

Quand Nerval arrive à Constantinople, au terme d’un long périple, le sultan Abdül-Medjid, qui règne depuis 1839 sur les restes de l’Empire ottoman, vient de promulguer les réformes institutionnelles qui vont transformer et moderniser le pays en profondeur. Sensible à cette réalité méconnue des Européens, le poète a fait de son ouvrage, aussi puissamment mélancolique que lumineux, un modèle inégalé du récit d’aventures. Fidèle compagnon de voyage, curieux et bienveillant, il se glisse en notre âme comme un aiguillon à la curiosité.

« A Constantinople, j’ai compris la grandeur de cette tolérance universelle qu’exercent aujourd’hui les Turcs. »

EXTRAIT

J’ai été fort touché à Constantinople en voyant de bons derviches assister à la messe. La parole de Dieu leur paraissait bonne dans toutes les langues. Du reste, ils n’obligent personne à tourner comme un volant au son des flûtes, ce qui pour eux-mêmes est la plus sublime façon d’honorer le ciel.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

« Ville étrange que Constantinople ! Splendeur et misères, larmes et joies; l’arbitraire plus qu’ailleurs, et aussi plus de liberté sont les premiers mots de Gérard de Nerval pour décrire une ville paradoxale où les opposés apparemment incompatibles se côtoient. (…) Constantinople est l’une des parties du livre Voyage en Orient publié en 1851. Aujourd’hui rééditée aux Editions Magellan et Cie, cette partie est une magnifique lecture de voyage pour flâner, imaginer et s’étonner dans une Istanbul d’un autre siècle et y découvrir ses mœurs sociales. Les intentions de Gérard de Nerval sont explicites : Je n’ai pas entrepris de peindre Constantinople; ses palais, ses mosquées, ses bains et ses rivages ont été tant de fois décrits : j’ai voulu seulement donner l’idée d’une promenade à travers ses rues et ses places à l’époque des principales fêtes. » (Florence Tapiau,Le Petit Journal, média des francophones à l’étranger)

A PROPOS DE LA COLLECTION

Heureux qui comme… est une collection phare pour les Editions Magellan, avec 10 000 exemplaires vendus chaque année.

Publiée en partenariat avec le magazine Géo depuis 2004, elle compte aujourd’hui 92 titres disponibles, et pour bon nombre d’entre eux une deuxième, troisième ou quatrième édition.

A PROPOS DE L’AUTEUR

Gérard de Nerval, écrivain et poète français, est né en 1808 à Paris et décédé en 1855. Figure majeure du courant romantique, il est connu pour ses poèmes et ses nouvelles. Constantinople est l’une des parties de son Voyage en Orient publié en 1851.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 168

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LES SECRETS D’UNE SOCIÉTÉ MÉCONNUE

Présenté Marc Wiltz

En décembre 1842, le départ pour l’Orient de Gérard de Nerval (1808-1855) n’a rien d’un caprice touristique. Il n’entreprend pas ce long voyage pour satisfaire sa curiosité ou suivre la mode orientaliste de l’époque, mais avant tout pour fuir une personnalité devenue très problématique. Deux ans plus tôt, il a subi ses premières crises de folie, suivies d’un internement à la clinique du docteur Blanche. Obsédé par une étoile qu’il croit reine de son destin, il s’est déshabillé en pleine rue. On l’a vu au Palais-Royal, promenant un homard vivant au bout d’un ruban bleu. Et quoiqu’il veuille considérer cet épisode comme une expérience poétique, il n’en souffre pas moins du regard de ses contemporains. Le Tout-Paris murmure : Gérard est fou… Sa réputation ruinée, il cherche une issue, il veut « sortir de là par une grande entreprise qui effaçât le souvenir de tout cela et me donnât aux gens une physionomie nouvelle ».

En 1842, la mort de Jenny Colon, actrice dont il est passionnément et vainement épris, le décide à partir pour un long périple en Orient. Il fait alors la connaissance de Joseph de Fonfride, passionné d’égyptologie, qui finance en partie le voyage. Ils embarquent ensemble pour Malte, et passent par Le Caire1, la Syrie, Chypre, Rhodes et Smyrne, avant d’arriver à Constantinople, terme de ce parcours. Le texte intégral du Voyage en Orient, publié en 1851, rassemble les divers textes inspirés par le voyage réel, les souvenirs de lecture, les rêves du narrateur et divers documents. Nerval s’y adresse parfois à un destinataire fictif comme s’il s’agissait d’une correspondance, pour justifier ses actes et ses propos, rendant son ouvrage, qui se prête à une lecture fragmentaire et plurielle, plus proche encore du lecteur. Son tableau oriental prend ainsi une dimension humaine qui fait défaut à tant d’autres narrations.

L’Orient est la terre idéale pour une renaissance. Berceau de la chrétienté et de l’islam, il répond au mysticisme de Nerval et à sa passion des rites initiatiques. Dans son éloge du Voyage, Théophile Gautier, le 2 novembre 1867, souligne le talent de Nerval à « éviter l’enthousiasme banal et les descriptions “d’or et d’argent plaqués” des touristes vulgaires. Il nous a introduits dans la vie même de l’Orient, si hermétiquement murée pour le voyageur rapide. » De fait, le long séjour oriental du poète est bien cela : une tentative pour se fondre dans la foule, un regard de l’intérieur sur la vie quotidienne.

Quand Nerval arrive à Constantinople, le sultan Abdül-Medjid, qui règne depuis 1839 sur les restes de l’Empire ottoman, vient de promulguer les réformes institutionnelles qui vont transformer et moderniser en profondeur le pays. Sensible à cette réalité méconnue des Européens, il en décrit les similitudes avec les sociétés française, anglaise ou russe en matière d’habillement ou de mœurs, ne manquant pas une occasion de sortir, curieux de toutes les réceptions. Visitant la ville et découvrant la splendeur des palais, il retrouve toutefois ce qui l’a fait rêver dans ses lectures : « C’est le style turc du dernier siècle : des festons, des rocailles comme ornements, des kiosques ornés de trèfles et d’arabesques, qui s’avancent comme d’énormes cages grillées d’or, des toits aigus et des colonnettes peintes de couleurs vives… On rêve quelque temps les mystères des Mille et une Nuits. » Nerval tente aussi, avec bienveillance, de plonger dans le monde mystérieux de la religion, et observe, mi-amusé, mi-surpris, le comportement étrange des derviches.

Tout au long de son voyage, Nerval entretient une correspondance soutenue, en particulier avec son père : « Constantinople se déploie en face de nos fenêtres, et c’est un spectacle charmant, de loin surtout. Je t’ai dit que l’entrée dans le port était le plus beau coup d’œil de la terre, ce n’est que de près que la ville perd beaucoup de ses charmes. Ce n’est pas qu’elle soit sale et malsaine, comme on le dit dans les itinéraires, elle a beaucoup gagné sous ce rapport depuis quelques années, mais l’uniformité de ses maisons de bois peintes rend la plupart des rues assez monotones. Par exemple, les bazars, les mosquées et les places sont fort dignes d’attention et on ne peut se lasser de les voir. Quant aux rives du Bosphore, c’est une grande rue bordée de palais, la plus belle du monde ; enfin, sans valoir Le Caire, Constantinople lui est très préférable pour l’agrément et pour la santé. »

Des générations d’écrivains-voyageurs ont abondamment fait l’éloge du style du Voyage en Orient. Il convient de saluer aussi sa composition : l’alternance des descriptions, des traits de mœurs et des anecdotes réalistes forme une harmonie savante dont le lecteur ne se lasse pas. Les « ficelles » du feuilleton à suspense nous tiennent en haleine et, sans cela même, l’humour et l’accent sincère du narrateur suffiraient à nous l’attacher. Nul voyageur n’est plus sympathique que ce jeune homme en quête d’un autre horizon mais embarrassé par les petits soucis d’un quotidien exotique.

Cette vie nouvelle est donc aussi concrète que possible. Le « devenir autre » de Nerval n’est pas qu’une vue de l’esprit. En s’incorporant l’Orient, en devenant lui-même oriental, le narrateur fusionne avec la civilisation dont il veut pénétrer le secret. Et l’âme orientale ne se comprend qu’à la mesure humaine, l’échelle de l’être impermanent et perméable à l’importance des choses. Vouloir saisir une âme en passant, en touriste, serait d’une insipide vanité. Le texte demeure cependant assez discret sur ces motivations psychologiques. Il met en avant une autre obsession : le fil rouge des visages voilés. L’Orient du XIXe siècle évoque aux Occidentaux des images luxurieuses que Delacroix et les autres peintres orientalistes ont contribué à rendre populaires. Mais Nerval, plus près de la vérité, entrouvre à peine le voile des femmes.

Enfin, le Voyage en Orient de Nerval, puissamment mélancolique autant que lumineux, est un modèle inégalé du genre, un livre comme un compagnon de voyage aimé et admiré. Blaise Cendrars, dans son superbe Bourlinguer (Gallimard, 1948) rendra le plus vibrant des hommages à son auteur : « Cher Gérard de Nerval, homme des foules, noctambule, argotier, rêveur impénitent, amant neurasthénique des petits théâtres de la capitale et des grandes nécropoles de l’Orient, architecte du temple de Salomon, traducteur de Faust, secrétaire intime de la reine de Saba, druide et eubage, tendre vagabond de l’Île-de-France, dernier des Valois, enfant de Paris, tu t’es pendu dans une bouche d’égout après avoir projeté au ciel de la poésie, devant lequel ton ombre se balance, et ne cessent de grandir, entre Notre-Dame et Saint-Merry, tes chimères de feu qui parcourent ce carré du ciel en tous sens comme six comètes échevelées et consternantes. »

Texte extrait du Voyage en Orient publié en 1851.

1. Voir Le Caire, n° 13 dans la même collection. (N.d.É.)

CONSTANTINOPLE

STAMBOUL ET PERA2

I. – BALIK-BAZAR

Ville étrange que Constantinople ! Splendeur et misères, larmes et joies ; l’arbitraire plus qu’ailleurs, et aussi plus de liberté ; quatre peuples différents qui vivent ensemble sans trop se haïr : Turcs, Arméniens, Grecs et Juifs, enfants du même sol et se supportant beaucoup mieux les uns les autres que ne le font, chez nous, les gens de diverses provinces ou de divers partis.

Étais-je donc destiné à assister au dernier acte de fanatisme et de barbarie qui ait pu se commettre encore en vertu des anciennes traditions musulmanes ? J’avais retrouvé à Pera un de mes plus anciens amis, un peintre français [Camille Rogier], qui vivait là depuis trois ans, et fort splendidement, du produit de ses portraits et de ses tableaux, ce qui prouve que Constantinople n’est pas aussi brouillé qu’on le croit avec les Muses. Nous étions partis de Pera, la ville franque, pour nous rendre aux bazars de Stamboul, la ville turque.

Après avoir passé la porte fortifiée de Galata, on a encore à descendre une longue rue tortueuse, bordée de cabarets, de pâtissiers, de barbiers, de bouchers et de cafés francs qui rappellent les nôtres, et dont les tables sont chargées de journaux grecs et arméniens – il s’en publie cinq ou six à Constantinople seulement, sans compter les journaux grecs qui viennent de Morée. C’est le cas pour tout voyageur de faire appel à son érudition classique, afin de saisir quelques mots de cette langue vivace qui se régénère de jour en jour. La plupart des journaux affectent de s’éloigner du patois moderne et de se rapprocher du grec ancien jusqu’au point juste où ils pourraient risquer de n’être plus compris. On trouve là aussi des journaux valaques et serbes imprimés en langue roumaine, beaucoup plus facile à comprendre pour nous que le grec, à cause d’un mélange considérable de mots latins. Nous nous arrêtâmes quelques minutes dans un de ces cafés pour y prendre un gloria sucré, chose inconnue chez les cafetiers turcs. Plus bas, on rencontre le marché aux fruits offrant des échantillons magnifiques de la fertilité des campagnes qui environnent Constantinople. Enfin, l’on arrive en descendant toujours, par des rues tortueuses et encombrées de passants, à l’échelle3 où il faut s’embarquer pour traverser la Corne d’Or, golfe d’un quart de lieue de largeur et d’une lieue environ de longueur, qui est le port le plus merveilleux et le plus sûr du monde, et qui sépare Stamboul des faubourgs de Pera et de Galata.

Cette petite place est animée par une circulation extraordinaire, et présente du côté du port un embarcadère en planches bordé de caïques élégants. Les rameurs ont des chemises en crêpe de soie à manches longues d’une coupe tout à fait galante ; leur barque file avec rapidité, grâce à sa forme de poisson, et se glisse sans difficulté entre les centaines de vaisseaux de toutes nations qui remplissent l’entrée du port.

En dix minutes, on a atteint l’échelle opposée, qui correspond à Balik-Bazar, le marché aux poissons ; c’est là que nous fûmes témoins d’une scène extraordinaire. Dans un carrefour étroit du marché, beaucoup d’hommes étaient réunis en cercle. Nous crûmes au premier abord qu’il s’agissait d’une lutte de jongleurs ou d’une danse d’ours. En fendant la foule, nous vîmes à terre un corps décapité, vêtu d’une veste et d’un pantalon bleus, et dont la tête, coiffée d’une casquette, était placée entre ses jambes, légèrement écartées. Un Turc se retourna vers nous et nous dit, en nous reconnaissant pour des Francs : « Il paraît que l’on coupe aussi les têtes qui portent des chapeaux. » Pour un Turc, une casquette et un chapeau sont l’objet d’un préjugé pareil, attendu qu’il est défendu aux musulmans de porter une coiffure à visière, puisqu’ils doivent en priant se frapper le front à terre, tout en conservant leur coiffure. Nous nous éloignâmes avec dégoût de cette scène, et nous gagnâmes les bazars. Un Arménien nous offrit de prendre des sorbets dans sa boutique, et nous raconta l’histoire de cette étrange exécution.

Le corps décapité que nous avions rencontré se trouvait depuis trois jours exposé dans Balik-Bazar, ce qui réjouissait fort peu les marchands de poissons. C’était celui d’un Arménien, nommé Owaghim, qui avait été surpris, trois ans auparavant, avec une femme turque. En pareil cas, il faut choisir entre la mort et l’apostasie – un Turc ne serait passible que de coups de bâton. Owaghim s’était fait musulman. Plus tard, il se repentit d’avoir cédé à la crainte ; il se retira dans les îles grecques où il abjura sa nouvelle religion.

Trois ans plus tard, il crut son affaire oubliée et revint à Constantinople avec un costume de Franc. Des fanatiques le dénoncèrent, et l’autorité turque, quoique fort tolérante alors, dut faire exécuter la loi. Les consuls européens réclamèrent en sa faveur mais que faire contre un texte précis ? En Orient, la loi est à la fois civile et religieuse ; le Coran et le code ne font qu’un. La justice turque est obligée de compter avec le fanatisme encore violent des classes inférieures. On offrit d’abord à Owaghim de le mettre en liberté moyennant une nouvelle abjuration. Il refusa. On fit plus ; on lui donna encore les moyens de s’échapper. Chose étrange, il refusa encore, disant qu’il ne pouvait vivre qu’à Constantinople, qu’il mourrait de chagrin en la quittant encore, ou de honte en y demeurant au prix d’une nouvelle apostasie. Alors l’exécution eut lieu. Beaucoup de gens de sa religion le considérèrent comme un saint et brûlèrent des bougies en son honneur.

Cette histoire nous avait vivement impressionnés. La fatalité y a introduit des circonstances telles que rien ne pouvait faire qu’elle eût un autre dénouement. Le soir même du troisième jour de l’exposition du corps à Balik-Bazar, trois Juifs, selon l’usage, le chargeaient sur leurs épaules et le jetaient dans le Bosphore parmi les chiens et les chevaux noyés que la mer rejette çà et là contre les côtes.

Je ne veux point, d’après ce triste épisode dont j’ai eu le malheur d’être témoin, douter des tendances progressives de la Turquie nouvelle. Là, comme en Angleterre, la loi enchaîne toutes les volontés et tous les esprits jusqu’à ce qu’elle ait pu être mieux interprétée. La question de l’adultère et celle de l’apostasie peuvent seules aujourd’hui encore donner lieu à de si tristes événements.

Nous avons parcouru les bazars splendides qui forment le centre de Stamboul. C’est tout un labyrinthe solidement construit en pierre dans le goût byzantin et où l’on trouve un abri vaste contre la chaleur du jour. D’immenses galeries, les unes cintrées, les autres construites en ogives, avec des piliers sculptés et des colonnades, sont consacrées chacune à un genre particulier de marchandises. On admire surtout les vêtements et les babouches des femmes, les étoffes brodées et lamées, les cachemires, les tapis, les meubles incrustés d’or, d’argent et de nacre, l’orfèvrerie et plus encore les armes brillantes réunies dans cette partie du bazar qu’on appelle le besestain4.

Une des extrémités de cette ville, pour ainsi dire souterraine, conduit à une place fort gaie entourée d’édifices et de mosquées, qu’on appelle la place du Sérasquier. C’est le lieu de promenade, pour l’intérieur de la ville, le plus fréquenté par les femmes et les enfants. Les femmes sont plus sévèrement voilées dans Stamboul que dans Pera ; vêtues du féredjé vert ou violet, et le visage couvert d’une gaze épaisse, il est rare qu’elles laissent voir autre chose que les yeux et la naissance du nez. Les Arméniennes et les Grecques enveloppent leurs traits d’une étoffe beaucoup plus légère.

Tout un côté de la place est occupé par des écrivains, des miniaturistes et des libraires ; les constructions gracieuses des mosquées voisines, dont les cours sont plantées d’arbres et fréquentées par des milliers de pigeons qui viennent s’abattre parfois sur la place, les cafés et les étalages chargés de bijouteries, la tour voisine du Sérasquier qui domine toute la ville, et même plus loin l’aspect sombre des murs du vieux sérail, où réside la sultane mère, donnent à cette place un caractère plein d’originalité.

II. – LE SULTAN

En redescendant vers le port, j’ai vu passer le sultan dans un cabriolet fort singulier ; deux chevaux attelés en flèche tiraient cette voiture à deux roues, dont la large capote, carrée du haut comme un dais, laisse tomber sur le devant une pente de velours à crépine d’or. Il portait la redingote simple et boutonnée jusqu’au col, que nous voyons aux Turcs depuis la réforme5, et la seule marque qui le distinguât était son chiffre impérial brodé en brillants sur son tarbouch rouge. Un sentiment de mélancolie est empreint sur sa figure pâle et distinguée. Par un mouvement machinal, j’avais ôté mon chapeau pour le saluer, ce qui n’était au fond qu’une politesse d’étranger, et non certes la crainte de me voir traiter comme l’Arménien de Balik-Bazar… Il me regarda alors avec attention, car je manifestais par là mon ignorance des usages. On ne salue pas le sultan.

Mon compagnon, que j’avais un instant perdu de vue dans la foule, me dit : « Suivons le sultan ; il va comme nous à Pera, seulement il doit passer par le pont de bateaux qui traverse la Corne d’Or. C’est le chemin le plus long, mais on n’a pas besoin de s’embarquer, et la mer en ce moment est un peu houleuse. »

Nous nous mîmes à suivre le cabriolet, qui descendait lentement par une longue rue bordée de mosquées et de jardins magnifiques, au bout de laquelle on se trouve, après quelques détours, dans le quartier du Fanar, où demeurent les riches négociants grecs, ainsi que les princes de la nation. Plusieurs des maisons de ces quartiers sont de véritables palais, et quelques églises ornées à l’intérieur de fraîches peintures s’abritent à l’ombre des hautes mosquées, dans l’enceinte même de Stamboul, la ville spécialement turque.

Chemin faisant, je parlais à mon ami de l’impression que m’avait causée l’aspect inattendu d’Abdul-Medjid et la pénétrante douceur de son regard, qui semblait me reprocher de l’avoir salué comme un souverain vulgaire. Ce visage pâle, effilé, ces yeux en amande jetant au travers de longs cils un coup d’œil de surprise, adouci par la bienveillance, l’attitude aisée, la forme élancée du corps, tout cela m’avait prévenu favorablement pour lui. Comment, disais-je, a-t-il pu ordonner l’exécution de ce pauvre homme dont nous avons vu le corps décapité à Balik-Bazar ?

« Il n’y pouvait rien, me dit mon compagnon : le pouvoir du sultan est plus borné que celui d’un monarque constitutionnel. Il est obligé de compter avec l’influence des ulémas, qui forment à la fois l’ordre judiciaire et religieux du pays, et aussi avec le peuple, dont les protestations sont des révoltes et des incendies. Il peut sans doute, au moyen des forces armées dont il dispose, et qui souvent ont opprimé ses aïeux, exercer un acte d’arbitraire ; mais qui le défendra ensuite contre le poison, arme de ceux qui l’entourent, ou l’assassinat, arme de tous ? Tous les vendredis, il est obligé de se rendre en public à l’une des mosquées de la ville, où il doit faire sa prière, afin que chaque quartier puisse le voir tour à tour. Aujourd’hui, il se rend au téké de Pera, qui est le couvent des derviches tourneurs6. »

Mon ami me donna encore sur la situation de ce prince d’autres détails, qui m’expliquèrent jusqu’à un certain point la mélancolie empreinte sur ses traits. Il est peut-être, en effet, le seul de tous les Turcs qui puisse se plaindre de l’inégalité des positions. C’est par une pensée toute démocratique que les musulmans ont placé à la tête de leur nation un homme qui est à la fois au-dessus et différent de tous.

À lui seul, dans son empire, il est défendu de se marier légalement. On a craint l’influence que donnerait à certaines familles une si haute alliance, et il ne pourrait pas davantage épouser une étrangère. Il se trouve donc privé des quatre femmes légitimes accordées par Mahomet à tout croyant qui a le moyen de les nourrir. Ses sultanes, qu’il ne peut appeler épouses, ne sont originairement que des esclaves, et, comme toutes les femmes de l’Empire turc, Arméniennes, Grecques, catholiques ou juives, sont considérées comme libres ; son harem ne peut se recruter que dans les pays étrangers à l’islamisme, et dont les souverains n’entretiennent pas avec lui de relations officielles.

À l’époque où la Porte7 était en guerre avec l’Europe, le harem du Grand-Seigneur était admirablement fourni. Les beautés blanches et blondes n’y manquaient pas, témoin cette Roxelane française, au nez retroussé, qui a existé ailleurs qu’au théâtre, et dont on peut voir le cercueil, drapé de cachemires et ombragé de panaches, reposant près de son époux dans la mosquée de Solimanié. Aujourd’hui, plus de Françaises, plus même d’Européennes possibles pour l’infortuné sultan. S’il s’avisait seulement de faire enlever une de ces grisettes de Pera, qui portent fièrement les dernières modes européennes aux promenades du dimanche, il se verrait écrasé de notes diplomatiques d’ambassadeurs et de consuls, et ce serait peut-être l’occasion d’une guerre plus longue que celle qui fut causée jadis par l’enlèvement d’Hélène.