Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Sternensand Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

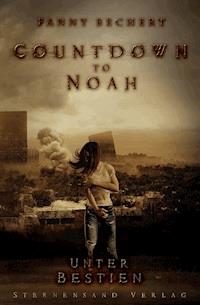

In einer Welt, in der Menschen zu wilden Bestien – sogenannten Noahs – mutieren, zählt für die siebzehnjährige Cassidy nur, ihre kranke Schwester zu beschützen. Als sie dabei von einem Noah gebissen wird, bleiben ihr noch genau dreißig Tage, eh sie selbst zu einem Monster wird. Nur mit der Hilfe des Rebellen Daniel hat sie eine Chance, rechtzeitig Medizin zu beschaffen. Aber wer hilft schon einer tickenden Zeitbombe, deren kleinste Berührung zur eigenen Ansteckung führen kann?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 319

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Titel

Informationen zum Buch

Widmung

Impressum

Prolog

Tag 30

Tag 29

Tag 28

Tag 27

Tag 26

Tag 25

Tag 24

Tag 23

Tag 22

Tag 21

Tag 20

Tag 19

Tag 18

Tag 17

Dank

Weitere Bücher von Fanny Bechert

Buchempfehlungen

Fanny Bechert

Countdown

to

Noah

Band 1: Gegen Bestien

Dystopie

Countdown to Noah (Band 1): Gegen Bestien

In einer Welt, in der Menschen zu wilden Bestien – sogenannten Noahs – mutieren, zählt für die siebzehnjährige Cassidy nur, ihre kranke Schwester zu beschützen. Als sie dabei von einem Noah gebissen wird, bleiben ihr noch genau dreißig Tage, eh sie selbst zu einem Monster wird. Nur mit der Hilfe des Rebellen Daniel hat sie eine Chance, rechtzeitig Medizin zu beschaffen. Aber wer hilft schon einer tickenden Zeitbombe, deren kleinste Berührung zur eigenen Ansteckung führen kann?

Die Autorin

Fanny Bechert wurde 1986 in Schkeuditz geboren und lebt heute mit ihrem Mann und ihrer Katze Lucy im Thüringer Vogtland. Im »realen Leben« Physiotherapeutin, griff sie erst 2012 mit dem Schreiben ein Hobby ihrer Kindheit wieder auf. Was zuerst ein Ausgleich zum Alltag war, nahm bald größere Formen an, und so veröffentlichte sie im Juni 2015 ihren ersten Roman im Fantasy-Genre.

Auch heute geht sie noch ihrem Hauptberuf nach, obwohl die Tätigkeit als Autorin einen immer größeren Stellenwert in ihrem Leben einnimmt.

Für meinen Mann.

Danke für dein Ja.

www.sternensand-verlag.ch

1. Auflage, September 2017

© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2017

Umschlaggestaltung: Nicole Böhm

Lektorat / Korrektorat: Sternensand Verlag GmbH | Martina König

Titelillustrationen: Corinne Spörri, Fotolia.de

Illustration Tuch: Fanny Bechert

Satz: Sternensand Verlag GmbH

ISBN (Taschenbuch): 978-3-906829-51-7

ISBN (epub): 978-3-906829-50-0

Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.

Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Prolog

Schon immer war es das oberste Ziel der Forschung, den körperlichen Verfall des Menschen aufzuhalten.

2028 gelang es dem Mediziner Dr. Frank Houston tatsächlich, ein Mittel zu synthetisieren, welches das Absterben sämtlicher Zellen im Körper verhinderte. Einmal injiziert, hörte der betreffende Mensch sofort auf, zu altern, war immun gegen jegliche Krankheiten und zeigte eine enorm gesteigerte Heilungsrate bei Verletzungen.

Das ewige Leben war gefunden.

Die WHO traf entsprechende Vorkehrungen. Verschiedene Bedingungen, wie zum Beispiel eine bestimmte körperliche Verfassung oder ein Mindestalter, mussten erfüllt sein und natürlich musste der Betreffende über die finanziellen Mittel verfügen. Denn das Serum FH-317/tb wurde zu Unsummen angeboten.

Da die Substanz den Menschen das Überleben sicherte wie einst Noahs Arche den Tieren, war es für viele das höchste Ziel, ein ›Archenticket‹ zu erhalten. Also kratzten die Leute ihr letztes Geld zusammen, um sich ihren Platz in der neuen, ewig währenden Welt zu erkaufen. Wer das nicht konnte, blickte dem Tod entgegen.

Es gab aber auch einen Teil von Menschen, verstreut in alle Winkel der Erde, der sich bewusst gegen die Unsterblichkeit entschied – aus welchen Gründen auch immer.

Die bessere Wahl, wie sich herausstellte, denn Dr. Houston hätte sich doch etwas mehr Zeit nehmen sollen, die Langzeitwirkung seines Serums zu untersuchen. Bereits fünf Jahre nachdem das erste Archenticket verteilt worden war, brach die Epidemie aus.

Dr. Houston und sein Team schafften es gerade noch, herauszufinden, dass ihr Mittel zwar den Körper konservierte, jenen Teil des Gehirns jedoch schädigte, der unsere animalischen Instinkte kontrolliert. Ein Gegenmittel zu finden, war ihnen nicht vergönnt, bevor sie den Verstand verloren und zu aggressiven und triebgesteuerten Monstern wurden.

Die Noahs, wie man diese Wesen heute bezeichnet, fielen wie wilde Tiere über die verbliebenen Menschen her, während diese mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Waffen versuchten, sich zu verteidigen.

Das Desaster fand seinen Höhepunkt, als man mit Atomwaffen gegen die Noahs vorging. Das Ergebnis war jedoch nicht ihre Vernichtung, sondern die Mutation des Impfstoffes in ihren Körpern, die es zu einem ansteckenden Virus machte. Tränen, Speichel, Blut, Schweiß – jede direkt ausgetauschte Körperflüssigkeit wurde zum Überträger.

So kam es, dass der Mensch – seit Jahrtausenden Jäger und erfolgreicher Beherrscher der Erde – selbst zum Gejagten und zu einer bedrohten Art wurde, als Hauptnahrung der Noahs.

Trotz allem bin ich froh, dass meine Eltern sich damals gegen ein Archenticket entschieden haben, auch wenn ich sie vor einigen Monaten verloren habe, als die Noahs unsere kleine Siedlung entdeckten. Von den ehemals fünfundvierzig Menschen, die dort gelebt haben, gibt es nun nur noch meine Schwester Claire und mich.

Mein Name ist Cassidy Dawson. Ich bin siebzehn Jahre. Und ich bin eine Überlebende.

Tag 30

Als ich langsam zu Bewusstsein komme, spüre ich den weichen Waldboden unter mir. Ein Sonnenstrahl, der durch das lückenhafte Blätterdach fällt, scheint mir genau ins Gesicht. Blinzelnd drehe ich mich zur Seite.

Sofort schießt ein höllischer Schmerz durch meinen Oberarm, auf dem ich nun liege und mit ihm kommt auch die Erinnerung an den vergangenen Abend.

Vor zwei Tagen habe ich menschliche Spuren entdeckt, denen wir gefolgt sind. Meiner Schwester Claire geht es schon eine Weile nicht gut, sie hat sich eine Erkältung eingefangen. Ich hoffte, auf eine Siedlung zu stoßen, wo sie sich einige Zeit erholen könnte.

Gestern Abend haben sich die Anzeichen für die Anwesenheit anderer Menschen bestätigt. Ich habe Claire trotz des Fiebers, das sie über den Tag bekommen hat, weiter angetrieben, denn die Siedlung musste ganz in der Nähe sein.

Hätte ich doch nur den nächsten Morgen abgewartet! Man muss immer vorsichtig sein, wenn man sich durch Waldgebiete bewegt, aber nach Sonnenuntergang ist es am gefährlichsten, denn die nachtsichtigen Noahs wissen um die Orientierungslosigkeit der Menschen im Dunkeln und nutzen diese beim Jagen schamlos aus.

Claires dauernder Husten hat eine Gruppe dieser Biester angelockt, die in der Dämmerung über uns herfielen. Ohne Waffen hatten wir keine Chance. Also blieb nur die Flucht nach oben. Noahs sind schnell und kräftig, aber Klettern gehört nicht zu ihren Stärken. Hat wohl etwas mit ihrem Mangel an Koordination zu tun, vermute ich.

Ich habe Claire geholfen und dann versucht, mich selbst auf die untersten Äste zu ziehen. Da hat mich eine dieser Bestien gepackt und zurück auf den Boden gerissen.

Ich war schnell wieder auf den Füßen, aber zum Weglaufen war es zu spät. Eines dieser Viecher, ein alter Mann mit grauem Haar und Stoppelbart, hat mich festgehalten, sich um meinen Rumpf geklammert und dann seine Zähne in meiner Schulter versenkt.

Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist ein lauter Knall, der den alten Noah aufzucken ließ. Dann fiel ich nach hinten und alles wurde dunkel.

Ich rolle mich wieder auf den Rücken, um die verletzte Schulter zu entlasten.

»Scheiße … verdammte … Kacke …«

Ich gebe eine ganze Schimpftirade von mir, wobei meine Stimme immer schriller wird. Panik überkommt mich, als mir bewusst wird, in welcher Situation ich mich befinde: Ein Noah hat mich gebissen!

Das heißt, in spätestens dreißig Tagen werde auch ich mich in so ein hirnloses Vieh verwandelt haben.

Ich weiß das so genau, weil meine Mutter früher Virologin in Dr. Houstons Team gewesen ist. Die letzten achtzehn Jahre hat sie damit verbracht, die Noahs und ihre Entstehung zu beobachten. Wenn sie auch kaum mit uns Kindern über ihre Arbeit gesprochen hat, manche Erkenntnis hat sie mit uns geteilt.

Immer noch fluchend taste ich umher, bis meine Finger auf einen kleinen Gegenstand stoßen. Meine Brille! Gott sei Dank ist sie ganz geblieben.

Ich schiebe sie mir auf die Nase und kann meine Umgebung nun klar erkennen. Das hilft mir, mich etwas zu beruhigen. Wenigstens werde ich meine letzten Tage als Mensch nicht halb blind durch diesen Wald irren.

Nur dreißig Tage … und ich kann nichts dagegen tun. Nichts! Tränen der Verzweiflung schießen mir in die Augen. Was soll denn dann aus Claire werden? Sie ist noch keine zwölf Jahre alt – viel zu jung, um allein klarzukommen!

Schlagartig verschwindet die Angst vor meiner Verwandlung und wird durch eine andere ersetzt: Wo ist Claire?

So schnell ich kann, rapple ich mich auf und suche mit den Augen die Bäume in der Nähe ab. Dabei fällt mir der zwei Meter hohe Abhang hinter mir auf. Wahrscheinlich bin ich den hinuntergestürzt, als der Noah mich losgelassen hat. Meine Schwester muss also dort oben sein.

»Claire?« Mit Mühe steige ich den Hang hinauf. Nicht nur meine Schulter tut weh. Anscheinend habe ich mir bei dem Sturz auch ein paar Rippen geprellt. »Claire, bist du da? Antworte!«

Keine Reaktion.

Schreckliche Bilder rasen durch meinen Kopf und ich erwarte bereits, Blutpfützen und abgenagte Knochen vorzufinden.

Aber als ich oben ankomme, liegt nur der grüne, zugewucherte Waldboden vor mir. Allerdings ist ein Großteil der Farne und Gräser niedergetrampelt. Zumindest habe ich die richtige Stelle gefunden.

Hektisch sehe ich mich um und entdecke den Baum, auf den ich Claire gehievt habe. Die Baumkrone ist leer, dafür liegt am Fuß des Stammes unser Rucksack.

Verzweifelt lasse ich mich daneben fallen. Ich habe versagt … Ich hatte nur diese eine Aufgabe – auf Claire aufzupassen – und habe es versaut. Mit Sicherheit haben die Noahs sie mitgeschleppt, um sie später zu fressen oder zu einer der ihren zu machen. Bei dieser Vorstellung wird mir speiübel und ich kann nicht anders, als loszuheulen. Ich schluchze laut und hemmungslos, wobei mir egal ist, ob man mich sonst wie weit hören kann. Mein Schicksal ist eh besiegelt …

Vor Wut schlage ich mit der Faust immer wieder auf den Boden neben mir.

»Scheiße!«, entfährt es mir, als ich einen schneidenden Schmerz an der Handkante spüre.

Ich wische mir die Tränen aus den Augen und betrachte die Stelle am Boden, an der ich mich gerade abreagiert habe. Ich entdecke einen kleinen, glänzenden Gegenstand, der sich in die Erde gebohrt hat und dessen scharfe Kante es war, die ich gespürt habe.

Bei näherer Betrachtung erkenne ich, dass es sich um eine Patronenhülse handelt. Sie kann noch nicht lange hier liegen, denn sie ist vollkommen frei von Rost.

Der Knall fällt mir wieder ein. Das war es also, was den Noah dazu veranlasst hat, mich loszulassen! Jemand hat auf ihn geschossen und mir damit das Leben gerettet – na ja, zumindest für begrenzte Zeit.

Und wer auch immer der Schütze war, ich bin mir sicher, dass Claire jetzt bei ihm ist – während ich dumme Kuh hier herumsitze und heule.

Ich muss sie dringend finden. Nur weil sie in Begleitung eines anderen Menschen ist, heißt das noch lange nicht, dass sie gerettet ist.

Noch einmal wische ich mir mit den Händen über das Gesicht, bevor ich aufstehe.

Mein Kopf ist wieder klar, die Panik verschwunden. Im Moment gibt es wichtigere Dinge, mit denen ich mich beschäftigen muss, als meine Verzweiflung.

Obwohl ich mich genau umschaue, verbringe ich eine Viertelstunde damit, nach Spuren zu suchen. Gestern noch habe ich die menschliche Fährte mit Leichtigkeit gefunden, heute fällt es mir unheimlich schwer. Wahrscheinlich lenkt mich der Gedanke ab, dass diese Suche bald mein ganzer Lebensinhalt sein wird, um mein Futter zu finden …

Eine gute Stunde stapfe ich noch durch den Wald, eh sich die Bäume vor mir lichten und den Blick auf ein Feld freigeben.

In etwa einem Kilometer Entfernung stehen einige Hütten. Ich habe die Siedlung gefunden.

Ich atme tief durch. Claire muss einfach dort sein. Wenn nicht … Gott, ich weiß nicht, was ich dann tun soll.

Um die Hütten herum verläuft ein Zaun aus Stacheldraht, der an ein paar Holzpfählen befestigt ist. Außerdem sehe ich einen kleinen Wachturm dahinter. Wenn sich darin jemand befindet, kann er den Waldrand genau beobachten – was wohl auch seine Aufgabe ist.

Mir ist klar: Wenn ich jetzt einfach losrenne, wird man mich erschießen. Ich weiß ja, dass sie bewaffnet sind.

Skeptisch schaue ich an mir herunter. Auf die Entfernung ist es schwierig, Menschen von Noahs zu unterscheiden, da sich der Körper nach der Infektion mit dem Noahvirus nicht verändert. Und so verwahrlost, wie ich aussehe, könnte man mich glatt für eine dieser Bestien halten. Meine graue Jeans ist vollkommen zerschlissen und genau wie mein armeegrünes Tanktop dreckig von der Nacht zwischen Laub und Erde. Die größte abschreckende Wirkung hat aber ganz klar die Wunde an meiner Schulter. Zum ersten Mal betrachte ich sie genauer. Sehr stark geblutet hat sie nicht, es sind nur ein paar Spritzer auf meinem Top. Trotzdem geht die Verletzung niemals als einfacher Kratzer durch, zu gut kann man die Zahnreihen erkennen.

Ich lasse den Rucksack von meiner Schulter gleiten und krame darin herum. Viel tragen wir nicht bei uns. Von unseren Vorräten sind nur noch eine halbvolle Plastikflasche Wasser und ein Apfel übrig. Außerdem befinden sich ein Buch, ein Seil und ein wenig Kleidung darin. Ich fische mein rot-schwarz kariertes, langärmliges Holzfällerhemd heraus. Bei der Wärme, die zurzeit herrscht, werde ich darin zwar schwitzen, aber es verdeckt zumindest die Bissspur.

Ich schließe den Rucksack, schlüpfe in das Hemd, welches ich vor dem Bauch zusammenknote, und laufe los. Gern hätte ich eine weiße Fahne geschwenkt, doch leider ist weißer Stoff etwas ebenso Rares wie Seife oder Munition. Stattdessen halte ich meinen Rucksack hoch über meinen Kopf. So werden sie mich hoffentlich nicht für einen Noah halten, der wohl eher in schnellem Sprint und laut fauchend auf die Siedlung zustürzen würde.

Ich komme dem Zaun immer näher, ohne dass etwas geschieht. Jetzt kann ich den Wachturm gut erkennen. Er ist leer.

Toll, da habe ich den schweren Rucksack vollkommen umsonst gestemmt …

Aber es wundert mich, dass keine Wache da ist. Wozu gibt es diesen Turm, wenn man ihn nicht benutzt? Vielleicht ist die Siedlung gar nicht bewohnt? Immerhin habe ich noch kein Anzeichen menschlichen Lebens gesehen.

Auf Höhe des Turms lässt sich der Stacheldraht zur Seite schieben. Ich zwänge mich durch eine Lücke, die ich mit dem Rucksack aufdrücke, und lasse den Zaun hinter mir wieder zusammengleiten. Dann gehe ich auf die erstbeste Hütte zu.

Zaghaft klopfe ich an die Holzplanken, die eine Tür ersetzen sollen. »Hallo?«, rufe ich laut, wobei meine Stimme wie die eines kleinen Mädchens klingt. Ich sollte mich wirklich zusammenreißen. »Ist jemand da?«, probiere ich es noch einmal mit etwas mehr Kraft.

Niemand reagiert.

Ich versuche es noch bei zwei weiteren Hütten, jedoch ohne Erfolg.

Als ich mich vor der vierten postiere, kann ich aus dem Inneren ein Geräusch hören. Ein Stuhl, der zurückgeschoben wird, vermute ich. Ich komme noch nicht mal dazu, zu klopfen, da wird die Tür vor mir auch schon aufgerissen.

Mit noch immer erhobener Hand starre ich in den Lauf eines Gewehrs. Am anderen Ende steht eine ältere Dame, das grau melierte Haar zu einem Dutt gebunden. Sie ist etwas untersetzt und rundlich, was die meisten Altersfalten in ihrem Gesicht ausbügelt. Ich schätze sie an die siebzig, genau kann ich es aber nicht sagen.

Forschend sieht sie mich an. »Was willst du?«, fragt sie, ohne das Gewehr zu senken.

»Ich … bin auf der Suche nach meiner Schwester«, versuche ich zu erklären. »Wir wurden gestern Abend von Noahs angegriffen.«

Die Augen der Alten nehmen einen überraschten Ausdruck an. Dann senkt sie den Kolben. »Komm rein. Daniel, schließ die Tür hinter ihr.«

Ich betrete die kleine, muffige Hütte und sofort steht ein junger Mann neben mir und drückt die Tür in meinem Rücken zu. Im Gegensatz zu der Frau sieht er mich mit deutlicher Feindseligkeit an.

»Setz dich«, weist die Alte mich an und deutet auf einen von zwei Stühlen, die neben einem kleinen, runden Tisch stehen. Bis auf einen Kleiderschrank und zwei flache Schränke steht sonst nichts weiter in diesem Zimmer.

Die Frau übergibt das Gewehr diesem Daniel, bevor sie in das Nachbarzimmer verschwindet und er sich in der Tür aufbaut. Er zielt nicht auf mich, aber an seiner Haltung kann ich erkennen, dass ich mich besser anständig verhalte, wenn sich das nicht ändern soll.

Brav setze ich mich an den Tisch und warte. Dabei mustere ich mein Gegenüber genauso unverhohlen wie er mich. Er dürfte etwa in meinem Alter sein, vielleicht ein, zwei Jahre älter. Seine kurzen schwarzen Haare sind zerzaust, sein Gesicht glatt und ein wenig pausbäckig, was irgendwie nicht zu seinem sonst kräftigen Körper passt. Ansonsten trägt er blaue Jeans, die an einem Knie bereits notdürftig geflickt sind, und ein sauberes schwarzes Shirt.

Im Nebenzimmer unterhält sich die Frau mit jemandem. »Sie hat braunes, welliges Haar, ist ungefähr eins sechzig groß und trägt ein rot kariertes Hemd. Und eine schwarz gerahmte Brille. Kennst du sie?«

Ein Husten, dann eine brüchige Stimme: »Das ist Cassidy, meine Schwester.«

Ich erkenne Claire sofort und springe auf.

Wie zu erwarten war, legt der Junge in derselben Sekunde das Gewehr auf mich an. »Hinsetzen«, brummt er und ich gehorche abermals.

Da kommt die alte Dame auch schon zurück, schließt die Tür hinter sich und nimmt mir gegenüber Platz.

»Hallo, Cassidy Dawson. So heißt du doch, oder?«, fragt sie und jetzt ist ihr Ton freundlich und warm.

Ich bringe ein schüchternes Lächeln zustande und nicke.

»Mein Name ist Ann Jenkins«, stellt sie sich vor und deutet auf den Jungen, der das mit einem finsteren Blick quittiert. »Das ist mein Enkel Daniel. Entschuldige die raue Begrüßung, aber man weiß nie, was man von Fremden halten soll, noch dazu, wenn sie so jung und kräftig sind wie du.«

Sie lächelt und ich kann nicht anders, als es zu erwidern.

»Ihr habt meine Schwester gerettet, richtig?«, frage ich und schaue erst die alte Dame, dann ihren Enkel an. Auch sie wendet ihm den Kopf zu.

»Genau genommen hat Daniel sie gerettet. Er hat es ganz allein mit den fünf Noahs aufgenommen. Obwohl … Nachdem er geschossen hat, stand ihnen der Sinn nur noch nach Flucht. Gott sei Dank. Wenn man bedenkt, dass er nur diese eine Kugel hatte …«

Daniel stöhnt und lässt zu meiner Erleichterung das Gewehr sinken. »Granny«, sagt er vorwurfsvoll. »Es ist nicht besonders nützlich, dem Feind zu erklären, dass die Waffe, mit der man ihn in Schach hält, nicht geladen ist!«

»Sie ist doch kein Feind«, weist ihn Mrs. Jenkins zurecht.

Ich mag die alte Frau. Schon als sie in der Tür stand, war sie mir irgendwie sympathisch, und jetzt, wo sie sich für mich einsetzt, würde ich sie am liebsten umarmen. Mir fällt ein riesiger Stein vom Herzen, dass ausgerechnet diese Frau sich um Claire gekümmert hat … und es vielleicht auch weiterhin tun wird.

»Ja, jetzt mag sie noch ungefährlich erscheinen, mit ihrer süßen, schüchternen Art«, kontert ihr Enkel. »Aber du weißt, ich habe sie nicht umsonst im Wald gelassen. Wenn ich nicht angenommen hätte, sie wäre tot, hätte ich selbst dafür gesorgt.«

Verdammt … ich habe gehofft, er hätte mich einfach übersehen. Aber anscheinend ist ihm nicht entgangen, was mir da draußen passiert ist.

Betreten schaue ich auf meine Hände, die in meinem Schoß liegen. Aus meinem Plan, erst ein paar Tage zu beobachten, ob Claire mit den beiden zurechtkommt, und dann heimlich zu verschwinden, wird wohl nichts.

»Sie wurde gebissen«, beendet Daniel seine Anklage, umrundet mich und streckt die Hand nach meinem Hemd aus, wohl um Mrs. Jenkins meine Wunde zu präsentieren.

Wie von der Tarantel gestochen springt die alte Frau auf. »Rühr sie nicht an!«

Genau wie Daniel zucke auch ich zusammen. So einen bestimmenden Ton hätte ich ihr gar nicht zugetraut.

»Liebes, würdest du mir bitte den Biss zeigen?«, fragt sie und schon ist ihre Stimme wieder milder.

Eigentlich wundert es mich nicht. Ich mag noch kein Noah sein, aber ich bin bereits ein Träger des Virus und damit ansteckend. Da ist es klar, dass sie nicht will, dass er auch nur meine Kleidung berührt.

Vorsichtig schiebe ich mein Hemd über die Schulter und lege den Oberarm frei, der sich um die geröteten Zahnabdrücke herum mittlerweile bläulich verfärbt hat.

Mrs. Jenkins steht auf und geht zu dem Kleiderschrank. Mit einem braunen Fläschchen und einem halbwegs sauberen Lappen kommt sie wieder zu mir und betrachtet die Wunde. »Du wirst sie jetzt erst mal reinigen, danach legst du einen Verband an.« Sie legt die Gegenstände vor mir auf den Tisch und setzt sich wieder. »Erzähl mir, Cassidy: Was ist euch widerfahren, dass ihr ganz allein durch die Gegend streift?«

»Wir haben mit unseren Eltern in einem Gebirgsdorf im Südwesten von hier gelebt«, beginne ich zu erzählen. »Es war sehr abgelegen und es gab nicht viele Noahs in der Gegend. Die Männer haben es immer gut geschafft, die etwa vierzig Einwohner zu beschützen. Vielleicht sind sie deshalb nachlässig geworden, ich habe keine Ahnung …«

Ich greife nach dem Lappen, schütte etwas von der Tinktur darauf und lege ihn auf die Wunde. Zischend atme ich ein, es brennt wie Feuer. Um mich abzulenken, rede ich weiter.

»Jedenfalls ist ihnen ein größeres Rudel nicht aufgefallen und das hat unser Dorf angegriffen. Meine Mutter hat mich gebeten, Claire in Sicherheit zu bringen. Ich habe mir also meine Schwester geschnappt und bin mit ihr weggelaufen, hinein in die Berge, wo es genug Möglichkeiten gibt, sich vor den Noahs zu verstecken. Erst am nächsten Tag habe ich mich wieder heruntergetraut und bin zum Dorf geschlichen, um nach unseren Eltern zu suchen. Doch es war wie ausgestorben … Tja, es war ausgestorben.«

Meine Schulter ist nun sauber und ich lege den Lappen beiseite. Dann blicke ich Mrs. Jenkins ins Gesicht.

»Seitdem bin ich mit Claire unterwegs. Wir sind niemals länger an einem Ort geblieben, um nicht aufzufallen, und bisher gut damit gefahren. Am Anfang war es wirklich nicht leicht. Vor allem Claire hat unsere Eltern unsagbar vermisst. Aber mittlerweile kommen wir ganz gut zurecht.«

Voller Sorge betrachtet mich die alte Dame. »Arme Kinder«, seufzt sie.

Es stört mich. Sicher meint sie es gut, aber Claire und ich kommen zu zweit klar, wir brauchen kein Mitleid und auch keine Hilfe. Na ja, zumindest war das bisher so. Bald wird meine Schwester jemanden wie sie brauchen.

»Wie geht es Claire?«, erkundige ich mich.

Mrs. Jenkins zögert. »Deine Schwester hat sich eine böse Erkältung eingefangen. Es ist ein Glück, dass ihr bei uns gelandet seid.«

»Darf ich bitte zu ihr?«

Die Alte nickt. »Aber nur unter der Bedingung, dass du einen gewissen Abstand zu ihr hältst. Bedenke, du …«

»Ich weiß, ich weiß«, unterbreche ich sie. Sie muss mir meinen Zustand nicht auf die Nase binden.

Ich stehe auf und gehe ins Nachbarzimmer. Dort liegt Claire auf einem Bett, eingepackt in eine dicke Decke. Ihr Gesicht ist gerötet, man sieht ihr das Fieber regelrecht an.

Als sie mich sieht, fängt sie sofort an zu weinen. »Cassy! Daniel hat gesagt, du seist tot!«, schluchzt sie.

Ich würde sie so gern in den Arm nehmen, trösten. Stattdessen setze ich mich ans Fußende des Bettes.

Misstrauisch beäugt sie mich. Clever, wie sie mit ihren elf Jahren ist, bemerkt sie natürlich sofort, dass etwas nicht stimmt.

»Mrs. Jenkins meinte, ich soll vorsichtig sein, dass du mich nicht ansteckst«, verdrehe ich ein bisschen die Tatsachen.

»Sie ist so eine nette Frau, findest du nicht auch?«, erklärt Claire schniefend und berichtet mir, wie fürsorglich die alte Dame sich um sie gekümmert hat.

Nicht viel später ist Claire eingeschlafen, vollkommen erschöpft vom vielen Erzählen.

Als ich mich hinausschleiche, treffe ich in dem Zimmer, das ich mittlerweile als Küche erachte, wieder auf Mrs. Jenkins und ihren Enkel. Sie sitzen beide am Tisch. Darauf stehen drei dampfende Schüsseln und drei Gläser, vermutlich Tee.

»Setz dich, Liebes. Du musst einen Bärenhunger haben.«

Wie recht sie hat! In den vergangenen Wochen haben wir uns fast ausschließlich von Beeren und Baumobst ernährt. Ich kann mich an meine letzte warme Mahlzeit kaum mehr erinnern.

Irgendwoher haben sie einen dritten Stuhl geholt, auf den ich mich nun fallen lasse.

Die Suppe riecht verführerisch und als mir Mrs. Jenkins auffordernd zunickt, fange ich an, zu löffeln. Ich schmecke verschiedene Gemüsesorten heraus und ein paar Stücke Fleisch schwimmen auch darin herum. Ja, sie ist mindestens so lecker, wie sie duftet!

Wir essen schweigend unsere Schüsseln leer, bevor die Unterhaltung wieder in Gang kommt.

»Wieso haben Sie mir eigentlich die Tür geöffnet, Mrs. Jenkins?«, frage ich neugierig. »Alle anderen haben mich ignoriert.«

Daniel schmunzelt.

»Das liegt daran, dass alle anderen Hütten leer stehen«, antwortet die Frau. »Und bitte nenn mich doch Ann.«

»Heißt das, Sie leben hier ganz allein?« Ich bin überrascht. Nicht unbedingt darüber, dass niemand hier ist – Claire und ich waren ja auch nur zu zweit. Aber warum bewohnen die beiden denn ein ganzes Dorf, das sich ohne genügend Leute kaum verteidigen lässt?

»Wir sind so eine Art Außenposten für die eigentliche Kolonie«, erklärt Mrs. Jenkins. »Unsere Aufgabe ist es, die Noahs zu beobachten und nach Möglichkeit ein Durchbrechen des Verteidigungskreises zu verhindern.«

»Eigentlich ist es meine Aufgabe«, wirft Daniel ein, der sich ansonsten aus dem Gespräch raushält.

Mrs. Jenkins geht nicht darauf ein, sondern fährt mit ihrer Erklärung fort. »Unsere Stammkolonie ist ziemlich groß und liegt in der Mitte.« Dabei zeichnet sie mit dem Finger einen Kreis auf die Tischplatte, dann einen größeren drum herum. »Hier befinden sich in gleichmäßigem Abstand kleine Siedlungen, die von ein, maximal zwei Personen bewohnt werden. Sie sollen verlassen wirken, um uninteressant für Angreifer zu sein.«

Skeptisch sehe ich sie an. »Ich habe eure Spuren aber schon vor ein paar Tagen entdeckt.«

»Die hat Daniel bewusst gelegt. Seit einer Weile treibt sich eine größere Jagdgruppe der Noahs in der Gegend herum. Er wollte sie zu einer bestimmten Stelle locken, um sie dann dort auseinanderzutreiben. Einzeln sind sie weit weniger gefährlich. Dafür haben wir von der Kolonie auch die Kugel bekommen.«

»Die Tour habe ich euch dann wohl vermasselt …«, sage ich kleinlaut.

Daniel zuckt mit den Schultern. »Ich hatte sie an einer Stelle, ich habe geschossen, sie sind in alle Richtungen davongerannt. Auftrag ausgeführt.« Seine Augen werden schmal. »Ich hoffe nur, du hast sie nicht hierhergeführt, als du uns gefolgt bist. Immerhin gehörst du nun zu ihnen. Nicht, dass sie ihr neues Familienmitglied zurückhaben wollen.«

»Denkst du, wir hätten so lange allein überlebt, wenn ich zu blöd wäre, meine Spuren zu verwischen?«, gifte ich ihn an. Trotzdem fährt mir ein kalter Schauer den Rücken hinab. Ich war ziemlich kopflos auf meinem Weg hierher …

»Davon überzeuge ich mich lieber selbst.« Er steht auf, öffnet den Kleiderschrank und entnimmt ihm eine Axt.

Ich schlucke trocken. Will er damit auf mich losgehen? Zuzutrauen wäre es ihm, so wie er mich ansieht.

»Keine Bange, ich werde sehr bald wieder verschwinden«, versuche ich, ihn zu beschwichtigen, während er zwei Schritte in meine Richtung macht. »Ich würde nur gern so lange bleiben, bis es Claire besser geht. Wäre das in Ordnung, Mrs. Jenkins?«

Mit dem letzten Satz spreche ich bewusst die alte Dame an. Bei ihrem aggressiven Enkel werde ich kaum eine Chance haben, doch sie hat mich so nett empfangen – vielleicht stimmt sie zu. Und ich habe das Gefühl, dass ihre Entscheidung mehr Gewicht hat als seine.

Sie zögert, allerdings nur kurz. »Natürlich, Liebes«, sagt sie dann. »Wenn du dich an gewisse Regeln hältst.«

Daniel schaut seine Großmutter wütend an. »Wenn wir das mal nicht bereuen.« Dann stapft er aus der Hütte und knallt die Holztür hinter sich zu.

Ann – sie besteht tatsächlich darauf, dass ich sie beim Vornamen anspreche – zeigt mir die Siedlung und weist mir die Hütte direkt neben der zu, in der Claire liegt und die wohl ihre eigene ist. Daniel bewohnt ein Haus am Rand, nahe des Wachturms.

Bei ihrem Vortrag, was ich wegen der Ansteckungsgefahr alles vermeiden soll, unterbreche ich sie höflich, denn das gehört ebenfalls zu dem Wissen, das meine Mutter mit uns geteilt hat.

Nachdem sie mich allein gelassen hat, um meiner Schwester ebenfalls etwas Suppe zu servieren, stromere ich weiter durch die Siedlung. Ich durchforste mehrere Hütten, in der Hoffnung, etwas Brauchbares zu finden – Fehlanzeige. Sicher hat Daniel schon alles eingesammelt, was sich als nützlich erweisen könnte. Zumindest finde ich etwas Kleidung in meiner Größe: eine neue schwarze Jeans und ein weißes Damenshirt. Weiß … ich kann es kaum glauben!

Danach gehe ich zu dem Wachturm zurück, an dem ich bei meiner Ankunft vorbeigekommen bin. Ich klettere hinauf und habe freie Sicht bis zum Waldrand, wie ich es mir schon gedacht habe. Die nächsten zwei Stunden verbringe ich damit, in Richtung der Bäume zu starren. Ich habe schon ziemliche Angst, dass man mir wirklich gefolgt ist.

Die Strapazen der letzten Wochen und die aufgeheizte Luft sorgen dafür, dass mir immer wieder die Augen zufallen. Ich freue mich bereits auf das kalte Bad, das Ann mir versprochen hat, und meine erste Nacht in einem Bett seit Monaten.

In dem Moment registriere ich eine Bewegung in der Ferne. Jemand tritt aus dem Schutz der Bäume auf das Feld.

Ich schiebe meine Brille nach vorn und kippe sie ein wenig, sodass sie wie ein Fernglas wirkt, und erkenne, dass es Daniel ist, der sich nun mit geschulterter Axt in meine Richtung bewegt.

Sofort rutsche ich etwas tiefer hinter die Wand der Kanzel, in der ich hocke. Durch einen Spalt zwischen zwei Brettern beobachte ich, wie er sich der Siedlung nähert. Mit der Axt schiebt er den Stacheldraht beiseite und sieht sich noch einmal prüfend um, bevor er sich durch die Lücke im Zaun schiebt.

Dabei gleitet sein Blick auch nach oben. Unsere Augen treffen sich, ich bin sicher, dass er mich sehen kann. Auf seiner Stirn bildet sich eine senkrechte Falte und der abschätzige Ausdruck, mit dem er mich schon bei meiner Ankunft gemustert hat, zeigt sich wieder. Er sagt allerdings nichts, sondern setzt seinen Weg in Richtung seiner Hütte fort.

Dass er zurück ist, kann nur bedeuten, dass die Umgebung sicher ist. Erleichterung durchströmt mich. Ich hätte es mir nie verziehen, wenn ich die Noahs zu Ann und Claire geführt hätte.

Ich steige von dem Wachturm hinunter, da ich nun keinen Grund mehr habe, meine Beobachtung fortzusetzen. Bevor ich jedoch der Verlockung von Bad und Bett nachgebe, mache ich noch einen kleinen Abstecher zu Claire, um mich zu vergewissern, dass es ihr gut geht.

Ich komme nicht einmal über die Türschwelle. Ann fertigt mich mit der Auskunft ab, Claire habe gegessen und würde nun schlafen. Ich vermute, dass mich die alte Dame nicht zu ihr lassen will, um eine Ansteckung zu verhindern – in welche Richtung, ist ja wohl klar.

Geknickt ziehe ich mich in mein zugewiesenes Quartier zurück. Ich weiß ja, dass Ann es nur gut meint. In Zukunft wird meine Schwester wohl ohne mich zurechtkommen müssen …

Beim Betreten meiner Hütte erwartet mich eine gefüllte Badewanne und meine Laune hebt sich wieder. Ann muss das Wasser schon vor einer Weile eingelassen haben, denn es ist nicht mehr brunnenkalt, sondern nur noch kühl. Außerdem steht eine weitere Schüssel von der leckeren Suppe bereit.

Nachdem ich diese verschlungen habe, ziehe ich mich aus und lasse mich in das erfrischende Nass gleiten. Vor allem meinem verletzten Arm tut die Kälte gut, der pochende Schmerz verschwindet darin fast vollständig.

Ich bleibe im Wasser, bis die Haut an meinen Händen ganz schrumpelig ist. Ohne mich abzutrocknen oder anzuziehen, nutze ich das noch halbwegs saubere Wasser, um meine Kleidung zu waschen. Die Hose lasse ich dabei außen vor, sie ist eh zu verschlissen und ich habe ja nun Ersatz. Doch Shirt, Hemd und Unterwäsche spüle ich kräftig durch und hänge sie danach über die umstehenden Möbel. Da sich die Luft auch in der Nacht kaum abkühlt, dürften die Sachen am nächsten Morgen trocken sein.

Noch bevor es beginnt, dunkel zu werden, lege ich mich auf das weiche Bett und ziehe die dünne Wolldecke über meinen nackten Körper. Ich komme gar nicht mehr dazu, mir noch irgendwelche Sorgen zu machen – so schnell bin ich auch schon eingeschlafen.

Tag 29

Am nächsten Morgen erwache ich von meinem eigenen Schrei. Panisch strample ich die Wolldecke von meinem nass geschwitzten Körper und erst als ich meine Brille aufsetze, wird mir bewusst, wo ich mich befinde. Mein Atem geht stoßweise, mein Puls rast.

»Ganz ruhig«, spreche ich mir selbst zu. »Das war nur ein Traum, nur Bilder deiner eigenen Fantasie.«

Wohl eher meiner eigenen Angst, füge ich in Gedanken hinzu. An viel kann ich mich schon jetzt nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich Claire hinterhergerannt bin, die sich die Seele aus dem Leib gebrüllt hat. Der Blick, den sie mir über die Schulter zugeworfen hat, war eindeutig. So würde sie niemals ihre Schwester ansehen, sondern nur etwas, was nach ihrem Leben giert. Ich war die Gierige … ich war ein Noah.

Gott sei Dank weiß ich nicht mehr, wie es sich angefühlt hat.

Ich streiche mir mit zitternden Fingern das feuchte Haar aus der Stirn, während das Bild meiner gehetzten Schwester langsam verblasst.

Draußen setzt gerade die Dämmerung ein. Da an Schlaf nun ohnehin nicht mehr zu denken ist, stehe ich auf. Ich schlüpfe in die neue Jeans und mein grünes Tanktop. Das weiße Shirt hebe ich lieber auf, wer weiß, wozu es mal gut ist. Dann stelle ich mich ans Fenster und betrachte die kleine Siedlung, die im fahlen Morgenlicht gut zu erkennen ist. Still und friedlich liegt sie da, keine Bewegung ist zu sehen.

Vorsichtig fahre ich mit den Fingern über die Bisswunde. Mein Arm schmerzt kaum noch, aber ich kann jeden Zahnabdruck einzeln ertasten. Außerdem erkennt man sogar im Zwielicht den großen blauen Fleck drum herum.

Sofort beginne ich wieder, mir Gedanken darüber zu machen, wie es nun weitergeht, komme jedoch auch dieses Mal zu keinem Ergebnis, das mich zufriedenstellt.

Wie auch, wenn meine zukünftige Verwandlung unumgänglich ist?

Aus dem Nachbarhaus höre ich plötzlich ein lautes Husten, das in eine Art Anfall übergeht, der gar nicht mehr aufzuhören scheint. Arme Claire …

Ein Lichtschein fällt nun aus einem Fenster nebenan. Schnell verlasse ich meine Hütte, um hineinschauen zu können. Ich steuere eine Wand gegenüber an, von wo ich Anns Haus gut im Blick habe, und lehne mich dagegen.

Das erleuchtete Fenster gehört tatsächlich zu dem Zimmer, in dem Claire liegt. Ann sitzt an ihrem Bett und stützt meine kleine Schwester, streicht ihr liebevoll über den Rücken und den Kopf, bis der Hustenanfall abebbt. Dann reicht sie ihr einen Becher. Claire trinkt und lässt sich wieder ins Bett sinken.

Ann bleibt noch einen Moment bei ihr, bevor sie aufsteht und das Zimmer verlässt, nicht ohne die Öllampe zu löschen.

Es sieht nicht so aus, als würde sich Claires Erkältung bessern. Trotzdem beruhigt es mich wahnsinnig, zu beobachten, wie fürsorglich Ann sich um sie kümmert. Um meine Schwester muss ich mich nicht sorgen, sie ist hier gut aufgehoben.

Also fasse ich den einzig sinnvollen Entschluss. Ich gehe zurück in meine Hütte, stopfe die trockenen Kleidungsstücke in meinen Rucksack und dazu die Wolldecke. Es fühlt sich nicht gut an, sie zu nehmen, ohne zu fragen. Eigentlich halte ich nichts von Diebstahl, aber eine einzelne Decke wird hier wohl niemand vermissen.

Ich werfe mir den Rucksack über die Schulter, trete hinaus und wende mich der Richtung zu, in welcher der Wald liegt, aus dem ich gestern erst geflohen bin.

Vor Claires Fenster bleibe ich noch einmal kurz stehen und spähe hinein. Mittlerweile ist es hell, sodass ich sie gut erkennen kann. Ihr Gesicht glüht rot und das blonde Haar ist zerzaust. Im Schlaf hustet sie leise vor sich hin. So gern würde ich mich von ihr verabschieden …

In dieser Sekunde wird mir bewusst, dass ich meine kleine Schwester niemals wiedersehen werde. Sicher, das ›niemals‹ wird für mich keinen Monat andauern. Doch sie hat noch ihr ganzes Leben vor sich, in dem sie sich immer fragen wird, was aus mir geworden ist.

Bilder unserer gemeinsamen Kindheit tauchen vor mir auf. Meistens haben wir uns gestritten, wie das unter Geschwistern nun mal ist … Doch die letzten Monate haben uns zusammengeschweißt, so eng, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Und nun muss ich gehen, mit der Gewissheit, dem einzigen Menschen, den ich liebe, das Herz zu brechen.

Bisher hatte ich mich gut im Griff, doch jetzt fange ich wieder an zu weinen, und zwar so heftig und unerwartet, dass ich mir die Hand auf den Mund presse, um nicht laut aufzuschluchzen. So gern würde ich sie noch einmal in den Arm nehmen, mich verabschieden oder ihr wenigstens noch mal über die Wange streichen. Das könnte ich sogar, ich müsste mich nur durch das glaslose Fenster beugen und einen Arm ausstrecken.

»Was tust du denn da?«

Ich zucke zusammen und auch Claire regt sich bei Daniels lauter Stimme, wacht aber nicht auf.

Schnell fahre ich mir mit dem Handrücken über das nasse Gesicht. Ich will nicht, dass er weiß, dass ich geweint habe. Erst dann drehe ich mich zu ihm um.

Er steht in der offenen Tür zu Anns Hütte. Mit gerunzelter Stirn mustert er mich und bleibt mit den Augen an meinem Rucksack hängen. »Wolltest du abhauen?« Es klingt fast ein wenig belustigt, wie er das sagt.

Ich antworte nicht, sondern zucke nur mit den Schultern. Es geht ihn gar nichts an, was ich vorhabe.

Das scheint er genauso zu sehen, denn ohne weiter darauf einzugehen, sagt er: »Granny will dich sprechen.«

Ich zögere kurz, als er wieder im Haus verschwindet, folge ihm dann aber.

Ann sitzt in der Küche. Sie sieht müde und besorgt aus, ihr grauer Dutt sitzt schief und sie trägt dieselbe Kleidung wie gestern.

»Hallo, Liebes«, sagt sie mit matter Stimme. »Ich hoffe, du hattest eine angenehme Nacht.«

Bei ihrem Anblick befürchte ich, dass meine trotz des Albtraumes besser war als ihre. »Danke, so gut habe ich schon lange nicht mehr geschlafen«, antworte ich deswegen. Als sie mich anlächelt, habe ich jedoch die Vermutung, dass sie genau weiß, dass ich lüge.

»Wolltest du zu einer Wanderung aufbrechen?«, fragt sie und mustert mein Gepäck.

Ich lasse den Rucksack von meiner Schulter gleiten und setze mich Ann gegenüber. Aus meinem heimlichen Abgang wird wohl nichts.

»Ich weiß, was mit mir geschehen wird«, fange ich an, als mir Daniel auch schon ins Wort fällt.

»Ja, du wirst uns umbringen, wenn wir nicht schneller sind.«

Für diese Worte kassiert er einen scharfen Blick von seiner Großmutter. Dann nickt sie mir freundlich zu und ich spreche weiter.

»Auch wenn ich noch einige Tage Zeit habe, ist es unausweichlich, dass ich gehen muss. Je eher ich verschwinde, desto besser.«

Wieder öffnet Daniel den Mund, wagt es aber nicht noch einmal, dazwischenzureden.

»Ich weiß, dass es viel verlangt ist, mich einfach ziehen zu lassen, da ich womöglich bald zurückkomme, um …« Um euch alle zu töten