Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

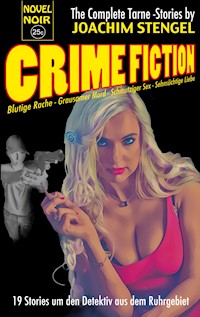

Die Anthologie enthält 19 actionreiche Short Stories um den "hard-boiled" Detektiv Robert E. Tarne aus dem Ruhrgebiet. Der Held, zynisch, idealistisch und romantisch, ist ein Mann von Ehre, der getreu dem Spruch handelt: Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss! Gerechtigkeit ist sein oberstes Ziel. Ob er auf Kuba, in den USA oder an anderen Orten ermittelt - er bleibt seinen Prinzipien treu. Zu Gewalt und illegalen Mitteln greift er nur, um die Unschuldigen zu beschützen. Oder wenn es um der Ehre willen sein muss. Selbst bei der Konfrontation mit den finstersten menschlichen Abgründen erlebt er immer wieder anrührende bewegende Momente. Oft sind es kleinste Hinweise und Spuren oder seine Kombinationsgabe und verrückte Ideen, die ihm helfen, sich aus schwierigen Situationen zu retten. Selbst im Schatten des Todes verliert er nie seine Menschlichkeit. Die erotische Anziehungskraft der Femme fatale stellt ihn hingegen immer wieder vor zusätzliche, neue Herausforderungen. In lakonischem Ton und knappen Formulierungen steigert der Autor die Spannung bis zum dramatischen Höhepunkt. Nervenkitzel pur!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 361

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Pulp, Noir & Crime Fiction

Blutgeld

Zufällige Begegnung

Der unmögliche Auftrag

Tarne auf Abwegen

Kiara

Tarne als Kunsthändler

Tarne in der Bar

Tanz auf der Straße

Sunshine

Schatten der Vergangenheit

Tarnes Trauma

Die große Verschwörung

Missing Person

Illusion der Freiheit

Schüsse im Dunkeln

Der grüne Koffer

Konkurrenz belebt das Geschäft

Der schwarze Truck

Psychogramm eines Detektivs

Kochen im Krimi

Pulp, Noir & Crime Fiction

In der heutigen so kompliziert gewordenen Welt ist es ein Vergnügen, auf eine literarische Gattung zurückzugreifen wie PULP, NOIR oder CRIME FICTION.

Pulp wurde ursprünglich definiert als: Abfall, Dreck, Müll oder Schundliteratur. Themen waren vielschichtig, von Horror über Fantasy und Science-Fiction ‒ sogar Romanzen und Western waren darunter zu finden. Es gab lange keinen klaren Stil. Pulp entstand einfach aus Angebot und Nachfrage. Die Bedingung war, dass die Texte schneller, greller und härter sein mussten. Über 40 Millionen Pulps wurden, seit den 1930er Jahren, jeden Monat verkauft. Die ursprüngliche Cover-Kunst Pulp schaffte es somit vom Heftchen zum Hardcover. Helden sind in Pulps mehr als ihre Aufgabe. Es geht nicht nur um das Lösen von Fällen. Hier wird nicht nur geredet, hier wird gehandelt, geschützt und bestraft aus einer Hand. Gerade diese forsche Handlungskompetenz, das Überschreiten von rechtlichen Grenzen scheint die Leser anzuziehen. Weg von dem täglichen Einerlei, das sie von Politikern in der Gesellschaft zu hören bekommen, die dann doch in Handlungsohnmacht stecken bleiben.

Noir, vom französischen „Schwarz“, geht zurück auf die Kriminalgeschichten in und nach der großen Depression in den USA. Starke und schwache desillusionierte Männer und böse Femmes fatales erscheinen im Vordergrund. Hier wurde alles negativer und ungemütlicher, eben dunkler. Noirs wollen gerade den Leser mit wirklicher Verzweiflung in Berührung bringen und ihm den smell of fear in die Nase steigen lassen, wie Raymond Chandler einst schrieb. Der Held bleibt hier oft nicht, wie erwartet, der Sieger. Es gibt kein Happy End im Noir, sondern der Protagonist offenbart eine gespaltene, verwundbare Persönlichkeit, die von meist niederen Bedürfnissen getrieben wird. Sie schlägt sich mehr schlecht als recht durch, aber findet keine Erlösung. Die Gedanken und Aussagen sind von Zynismus geprägt. Dazu ist die Hauptperson nicht der moralische Sieger und sie verlässt gerade Wege, weil ihr nicht besonders ehrenhaftes Ziel es erfordert, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Das macht die Geschichten so kurzweilig.

Bei Crime Fiction dreht sich klassisch alles um ein Verbrechen, das unlösbar scheint. Diese Unlösbarkeit spielt auf die menschliche Sehnsucht an, die Wahrheit herauszufinden, und das fesselt den Protagonisten und Leser und wird zum Motor der gesamten Geschichte. Die Spannung nimmt zu und je näher die Lösung ist, desto weiter steigt die Gefahr. Beigemengt ist meist ein grausamer Mord, auf den eine blutige Rache folgt, und eine Spur von Erotik, von schmutzigem Sex bis zu romantischer, sehnsüchtiger Liebe.

Alle drei Literaturrichtungen verbinden zum einen gemeinsame Themen: Es geht um wirklich böse Buben, Brutalität, Grausamkeit und Rache. Oft spielt ein Geheimnis eine große Rolle und auch Liebe und Leidenschaft fehlen nicht. Hin und wieder schwimmt ein wenig Humor an der Oberfläche. Zum anderen vereinen alle drei Gattungen ‒ Pulp, Noir und Crime Fiction – das entschlossene Voranschreiten der Protagonisten. Sie alle ziehen ihre Schlüsse und handeln dann konsequent danach. Sie lassen sich nicht einschränken durch äußere Vorgaben, sondern tun das in ihren Augen Notwendige, auch wenn das an manchen Stellen bedeutet, sich über Grenzen hinwegzusetzen. Zum Schluss gibt es eine Moral oder manchmal eben auch eine Anti-Moral.

Es sollte deutlich sein, dass diese Gattungen wesentlich mehr zu bieten haben als ihnen oft zugestanden wurde. Sie sind elektrisierend, begegnen aktuellen Bedürfnissen und rufen Werte wieder wach. So bereiten sie zwei Mal Freude: beim Schreiben und beim Lesen. Meinen Teil des Vergnügens durfte ich schon genießen. Nun sind Sie an der Reihe!

Joachim Stengel

Juni 2020

Blutgeld1

In dieser Story führt es den Privatdetektiv Robert E. Tarne aus dem Ruhrgebiet direkt nach Kuba. Das Urlaubsland vieler Deutscher entpuppt sich als gar nicht so paradiesisch wie es sich nach außen darstellt. Zwischen den bunten Autos seiner Helden Philip Marlowe und Sam Spade sieht sich Tarne mit dem verrotteten Teil des Inselstaates konfrontiert.

Der zweimotorige Jet vom Typ Boeing 77W der Air Canada zog seine Bahn Richtung Kuba. Das stetige Rauschen war Tarne ins Unterbewusstsein gerutscht. Er blätterte die Liste der angebotenen Filme im Monitor in der Rücklehne seines Vordermanns durch. Welchen sollte er als Nächstes anschauen? Schon eigenartig, welche Umwege man fliegen musste, um nach Kuba zu gelangen. Es wäre auch über Moskau möglich gewesen, aber das hätte länger gedauert. Man stelle sich einmal vor: um die ganze Erde anders herum. Nur, um nach Kuba zu kommen!

Sein Weg ging von Düsseldorf über London und Montreal zum Zielflughafen Varadero Juan Gualberto. Für jährlich 1,5 Millionen Kanadier, hatte er erfahren, bedeutete Kuba, was für die Deutschen Mallorca war. In London hatte ihn eine Engländerin vom Bodenpersonal abgefangen und ihn animiert, ihr im Laufschritt zu folgen. Trotz Verspätung war es ihm gelungen, den Anschlussflug zu erreichen. Die Gesellschaft hatte mit dem Abflug auf ihn gewartet, um Schadensersatz zu vermeiden. Aber sein Koffer war nicht mitgekommen. Nicht gut, aber zu regeln. Das Handgepäck würde für den Anfang reichen.

Die Maschine transportierte sonnenhungrige kanadische Urlauber. Tarne rekapitulierte seinen Auftrag während des letzten Abschnitts seines Fluges.

Er war zu einer alten Villa, die teils mit Efeu überwuchert war, am Moltkeplatz in Essen gerufen worden. Die Innenausstattung hatte ihm den Atem verschlagen. Alles mit alten edlen Hölzern verkleidet. Dr. Maximilian von der Heidt, Altphilologe, empfing ihn in der Bibliothek. Rundum Regale bis zur Decke, Schiebeleiter, antiker Schreibtisch, Ledersessel, Arbeitstisch mit Stühlen für größere Konferenzen.

„Es geht um meine Tochter Lilly –“ er hatte durch eine geöffnete Tür auf eine junge Frau gedeutet, die in Tränen aufgelöst auf einem Sessel mit Blümchenmuster drapiert war. Die Sonne durchleuchtete ihr langes Haar so, dass sie wie mit einem Heiligenschein erstrahlte. Das Make-up war nicht verschmiert, registrierte Tarne. Sie drehte eine Haarsträhne um den Finger.

„Ihr Freund ist nicht aus dem Urlaub zurückgekommen. Er hat sich einfach nicht mehr gemeldet.“

„Das soll vorkommen“, sagte Tarne.

Von der Heidt ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, nahm sofort den Faden auf und erklärte:

„Erst haben die beiden jeden Tag telefoniert, per Skype, und dann von einem Tag auf den anderen keine Nachricht mehr. Sie hat alles versucht. Im Hotel angerufen … Den anderen, seinen Freund Jens, versucht zu erreichen. Nichts. Jetzt ist es drei Wochen her, seit sie nichts mehr von ihm gehört hat.“

Tarne nickte. Sein Blick schweifte durch den Raum. Alles war mit Büchern und Arbeitsmaterialien belegt. Trotzdem herrschte eine erkennbare Ordnung.

„Das Glück meiner Tochter liegt mir am Herzen.“ Von der Heidt senkte seine Stimme: „Ich war zwar nicht mit dem Mann einverstanden, aber ich kann sie auch nicht so leiden sehen. Zumindest wollen wir wissen, ob etwas passiert ist.“

„Papa, du brauchst gar nicht so leise zu sprechen. Ich weiß, dass du Siggi nicht magst“, kam es aus dem Nebenraum.

Dr. Maximilian von der Heidt flüsterte jetzt:

„Meine Tochter weiß genau, was sie will. Das hat sie von mir. Wenn sie ihr Studium abgeschlossen hat, wird ihr als Anwältin keiner etwas vormachen. In diesem Fall hat sie sich nur etwas verrannt. Unter uns, wenn der junge Mann eine andere gefunden hat, das wäre für mich in Ordnung. Dann müssten wir es nur meiner Tochter schonend beibringen. Aber sie glaubt, dass das nicht sein kann. Er würde sie lieben, und wenn er sich nicht mehr melde, müsse ihm etwas passiert sein. Davon ist sie überzeugt. Ich glaube an eine ganz simple Erklärung.“

„Könnte ich mit Ihrer Tochter sprechen?“

„Sie kann Ihnen auch nicht mehr sagen als ich.“

„Wir werden sehen. Ich bin in meinem Beruf Spezialist, erfolgreich und diskret. Es zeigt sich oft, dass dieselbe Frage anders gestellt oder auch nur die Wiederholung einer Frage oft eine wichtige Zusatzinformation erbringt.“

„Das verstehe ich.“ Von der Heidt drehte Tarnes Geschäftskarte zwischen den Fingern und las ab: „Robert Erich Tarne, Private Ermittlungen. Ja, Sie sind mir empfohlen worden. Ein Kollege, der Sie aus dem Studium kennt. Sie sollen eine Examensarbeit über den Begriff Ehre nicht abgeschlossen haben, aber ein sehr ehrenvoller und vertrauenswürdiger Mensch sein.“ Sein Blick verweilte kurz auf Tarnes kantigem, unrasiertem Gesicht.

Tarne nickte. „Ich habe damals erkannt, dass ich eher ein Mann der Tat bin“, sagte er.

„Deshalb sind Sie hier. Aber Sie sehen selbst, ich kann Sie augenblicklich nicht zu meiner Tochter lassen. Geld spielt keine Rolle. Wir übernehmen sämtliche Kosten.“

Dr. Maximilian von der Heidt referierte eine Zusammenfassung der Ereignisse, als wenn er eine Vorlesung zum wiederholten Mal hielt: Zwei Freunde hatten sich zu einem Abenteuerurlaub nach Kuba aufgemacht. Siegfried Liedke, der Freund seiner Tochter, und dessen Kumpel, Jens Scheffler. Beide kannten sich durch ihre Ausbildung zum Webdesigner und betrieben gemeinsam eine kleine Firma, die Webseiten-Gestaltung für Firmen und Privatleute anbot. Der Betrieb diente ihnen vorrangig zur Finanzierung ausgedehnter Reisen. Australien, Nepal und Südamerika. Eine Rückfrage bei den Eltern von Jens Scheffler hatte nichts ergeben. Die Schefflers hatten zuletzt vor zwei Wochen einen Anruf des Sohnes erhalten, der inhaltlich nicht verständlich gewesen war. Sie vermuteten, dass ihr Sohn alkoholisiert gewesen sei. Er habe aber behauptet, es gehe ihm gut und alles sei in Ordnung. Über seinen Freund Siggi hätte er nichts gesagt. Sie glaubten aber auch, dass er ihnen selbst dann nichts gesagt hätte, wenn etwas passiert wäre. So wäre er nun einmal.

„Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Wir wollen nicht, dass das Kreise zieht. Wir haben einen Ruf zu verlieren.“

„Ja, ja, du und dein Ruf!“, tönte Lilly aus dem Nebenzimmer und warf trotzig ihre Mähne zurück.

Die Erinnerung ließ Tarne schmunzeln. Dr. Maximilian von der Heidt schien seine Tochter richtig einzuschätzen.

„In a few minutes we will reach our destination. Please take your seat now and fasten your seatbelts!“

Die Zollabfertigung am Varadero Juan Gualberto auf Kuba nahm einige Zeit in Anspruch. Der Ausgang aus der niedrigen Halle, die als Flughafengebäude diente, führte durch eine Reihe von zehn Bretterbuden mit kleinen Durchgängen in billigster Holzausführung. Hier bemühten sich Uniformierte, mit gekonnt bösem Blick einen Abklatsch der US-amerikanischen Einwanderungsprozedur darzustellen. Tarne ließ den Verlust seines Koffers registrieren. Das kleine Büro, vollgestellt mit Koffern und Paketen, mit Uralt-Minimetallschreibtisch, der Unordnung und dem Dreck, wirkte ebenso provisorisch wie der ganze Flughafen. Das weibliche Bodenpersonal war mit extrem kurzen und engen Miniröcken bekleidet. Wenn diese Damen in ihren Netzstrumpfhosen und auf ihren überhohen Stilettos herumstaksten, blieb Tarne ihr eigentlicher Arbeitsbereich unklar. Die Kombination aus kurz und hoch brachte die Beine unglaublich zur Geltung. Bei der Beurteilung der Figur und selbst der Körperdetails blieben keine Fragen offen.

Vor dem Ausgang erspähte Tarne zwischen den diensteifrigen, wartenden Fahrern einen jungen Mann mit einem Schild, das seinen Namen trug. Handschriftlich, schwer zu entziffern, stand dort: Roberto E. Tane. Er nahm an, dass er gemeint sei. Der Kubaner in der Standarddienstkleidung, schwarze Hose, weißes Hemd, murmelte einen Namen und erklärte ihm in kaum verständlichem Englisch, dass es sinnvoll sei, jetzt Geld zu tauschen.

Tarne tauschte zweihundert Euro. Der Zwangskurs brachte ihm 1,12 CUC pro Euro – in dieser eigens für Touristen eingeführten Monopoly-Währung, dem Peso Convertible, kurz CUC. Dieses Touristengeld konnte überall eingesetzt werden. In landeseigenen Geschäften wurde dann 1:24 in der landeseigenen Währung, der Moneda National, verrechnet. Für nicht Spanisch sprechende Touristen waren somit alle Möglichkeiten des Betrugs vorprogrammiert.

Tarne hatte sich vor dem Flug über die hiesigen Verhältnisse informiert: Raul Castro, der Bruder von Fidel, der aktuell die Staatsgeschäfte in seinen Händen hielt, scheute sich nicht, öffentlich zu äußern, dass das Durchschnittseinkommen seiner Landsleute monatlich bei ca. 400 Pesos National liege. Das sind umgerechnet etwa 18 Euro. Er sagte gleichzeitig, dass die Bürger aber das Vierfache benötigen würden. Aber er sagte nicht, wie sie sich das beschaffen sollten. Kein Wunder, dass die Kubaner versuchten, von den Touristen auf jedwede Art Geld zu erhalten. Tarne ließ sich kleine Scheine geben, um angemessene Summen als Trinkgeld und zur Unterstützung seiner Fragen zur Verfügung zu haben.

Der Fahrer verfrachtete Tarne auf die mit dunkelrotem Leder bezogene Rückbank eines Oldsmobile Club Sedan von 1946, lackiert in einem schäbigen Ockerton. Die Sitze waren mit einer dicken Schicht durchsichtiger Plastikhaut überzogen. Das Taxi hatte alle Fenster vollständig geöffnet. Vermutlich existierten die Scheiben nicht mehr. Die warme Nachtluft der Karibik umströmte ihn mit all ihren exotischen Gerüchen. Tarne kam sich in dem Wagen vor wie Philip Marlowe in The Big Sleep. Er war gespannt, was ihn erwartete. Draußen war alles dunkel, auf der ganzen Fahrt vom Flughafen bis zu seinem Hotel in Varadero.

In der ersten Nacht im Hotel lernte Tarne die Kubaner in ihrer unbändigen, sprühenden Lebensfreude kennen. Jeder, der sein Zimmer betrat, schaltete sofort das TV in voller Lautstärke ein. Jeder, der spät kam, erregte durch lautes Grölen im Flur und mehrfaches Türenschlagen Aufmerksamkeit. Als es Tarne zu viel wurde und er freundlich um Ruhe bat, bot man ihm strahlend und mit viel spanischen Worten lautstark Früchte und Getränke zur Freundschaft an. Der Lärm hielt sich bis in die frühen Morgenstunden. Die Musik der Karibik klang aus jedem noch so kleinen Lautsprecher.

Das Frühstück war, bis auf den Kaffee aus der Maschine, wirklich gut. Eine fette Matrone saß hinter einem Tisch und Tarne brauchte etwas, bis er dem rudimentären Englisch entnahm, dass sie seine Zimmernummer und seine Frühstückswünsche interessierte. Toast mit Rührei oder Omelette?

Gestärkt versuchte er an der Rezeption sein Glück. Zwei Frauen, eine Kubanerin, blond gefärbt, und eine Schwarze, beide doppelte Körperfülle, extrem geschminkt und in hautengem, provozierendem Outfit. Tarne wandte seinen Blick ab, er wollte nicht so viel von diesen Damen sehen und versuchte auf Englisch, Informationen über den Verbleib von Siegfried Liedke zu erfahren. Er zeigte das Foto des Verschollenen auf seinem Handy: Was sie über den Mann wüssten, er habe hier vor einigen Wochen gewohnt.

Sie verstanden plötzlich gar kein Englisch mehr, sprachen nur noch Spanisch. Als er einen 10-CUC-Schein auf die Theke legte, schob ihm die Kubanerin diesen zurück, klimperte mit ihren großen falschen Wimpern und schaute dabei die andere an. Keinerlei Freundlichkeit, nicht einmal ein Lächeln, war den beiden mehr zu entlocken.

Während des Gespräches erschien aus einem Büro hinter dem Empfang ein kleiner Mann mit Brillengläsern, die an Glasbausteine erinnerten. Er wirkte auf Tarne wie die Karikatur eines ehemaligen DDR-Stasi-Agenten. Es war der Mann, bei dem Tarne in der Nacht eingecheckt hatte. Ohne ein Wort klappte er das Thekenbrett hoch, schlängelte sich hindurch und zog sich aus dem Foyer zurück.

Tarne brach den missglückten Versuch, etwas über Siegfried Liedke zu erfahren, ab und schob beim Verlassen die schleifende Tür zu. Durch den offenen Vorraum ging er auf den Terrassenbereich und sah, wie der Stasi-Typ ihm von der Ecke der Terrasse aus ein Handzeichen gab.

„I‘m Jorge, follow me, please!“

Tarne folgte ihm über die morgendlich leere Terrasse bis um die Ecke und ließ sich neben Jorge an einem Tisch nieder. Dieser Platz konnte von beiden Eingängen des Hotels nicht eingesehen werden.

Jorge beugte sich zu ihm und flüsterte, obwohl niemand sie hören konnte:

„Sie müssen das verstehen. Hier ist das so, wenn einer von uns öfter mit einem Touristen spricht, erfährt es garantiert die Polizei und dann wird er genauestens verhört. Ihr Pech war, dass die beiden gleichzeitig da waren. So wusste keine, ob die andere es nicht weitersagen würde. Verstehen Sie?“

„Nicht wirklich“, sagte Tarne.

„Es ist hier alles etwas anders. Vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen?“ Er schaute bei diesen Worten auf die Hosentasche, in die Tarne sein Geld gesteckt hatte.

„Ach. Ja, natürlich.“ Tarne zog den Schein heraus. Der verschwand blitzschnell und unauffällig. Der Typ schaute sich dabei noch einmal um.

„Zeigen Sie mal?“

Tarne hielt ihm das Handy hin.

„Ja, den kenne ich. Der hat hier gewohnt.“

„Wann war das?“

„So vor einem Monat. Kann auch etwas länger her sein.“

„Können Sie nicht im Gästeverzeichnis nachsehen?“

„Das kann mich in große Schwierigkeiten bringen. Er schaute wieder auf Tarnes Tasche.

„Wie viel?“

„Wenn ich an die Gefahr denke, der ich mich aussetze, 50?“

„Dann lassen Sie mal hören!“

In diesem Moment zuckte der Typ zusammen, sprang auf, setzte sich an einen Nebentisch und schaute in eine andere Richtung.

Zwei Wagen fuhren vor und bremsten mit quietschenden Reifen. Eine weiße Limousine und ein weißer gepanzerter Transporter. Heraus sprangen sechs Männer in aubergine-lila Uniform und mit amerikanischen Fliegersonnenbrillen. Zwei der Männer postierten sich mit je einer Pumpgun im Anschlag, Finger am Abzug, am Anfang und Ende des Konvois, dem Bürgersteig zugewandt. Ein Dritter platzierte sich in der Mitte, die Hände an den Pistolen, die an seinem Gürtel baumelten. Die drei anderen, ebenfalls bis an die Zähne bewaffnet, liefen im Eilschritt in das Hotel und kamen Augenblicke später mit Säcken voll Geld wieder heraus. Schon war der Spuk vorbei.

Tarne schaute dem Konvoi hinterher.

Jorge saß wieder an seinem Tisch.

„Das ist hier normal. Der Staat kassiert sein Geld. Wir sehen nichts davon.“

„Das Ganze wirkt ein bisschen wie Mafia. So ein Aufwand. Ich denke, hier gibt es keine Kriminalität? Wofür das Ganze?“

„Das war die staatseigene Sicherheitsfirma. Die kommen zweimal täglich, die Einnahmen aus staatseigenen Hotels, Geschäften und der Gastronomie einzukassieren.“

„Jorge, kommen wir mal zum Thema zurück. Wann genau hat Siegfried Liedke hier gewohnt und wo ist er hin?“

„Ich bedauere, aber in den Unterlagen des Hotels ist er nicht mehr verzeichnet. Gelöscht, würde ich sagen. Und: Das haben Sie nicht von mir!“

„Wie? Gelöscht?“

„Es soll einen Unfall gegeben haben.“

Tarne beschloss, es vorerst dabei zu belassen, und fokussierte seine Suche auf Jens Scheffler. „Da gibt es einen Freund. Die sollen zu zweit hier gewesen sein. Kennen Sie den?“

„Den habe ich einmal gesehen. Ich bin aber nicht immer hier. Mache nur manchmal die Nachtschicht. Aber der Reiseleiter kennt ihn besser. Ich glaube, er hat ihm eine Unterkunft besorgt.“

„Reiseleiter? Hat der einen Namen? Wo finde ich den?“

„Humberto Vega.“

Tarne zog einen Zettel aus der Tasche und schaute darauf. Das war er. „Ich habe diesen Zettel an der Rezeption bekommen, er scheint auch für mich zuständig zu sein. Er schreibt, dass er in zwei Tagen hier vorbeikäme. Wo kann ich den vorher erreichen?“

„Der macht immer seine Runde durch alle Hotels. Verkauft den Touristen Ausflüge. Spricht gut Deutsch, ist extra für die Deutschen da. Der gilt als sehr linientreu, sonst würde man ihn nicht diese Aufgabe übernehmen lassen. Der kann Ihnen bestimmt helfen. Sie können es im Tourismusbüro versuchen. Morgens und zwischendurch ist er oft da.“

Er beschrieb Tarne den Weg.

Der Schwarze vor der Tür des Hotels in seinem ordentlichen Anzug gähnte, ohne sich die Hand vor den Mund zu halten, und kratzte sich im Schritt. Auf Tarnes Wunsch winkte er einen Oldtimer heran.

Tarne legte die drei Kilometer zum Reisebüro in einem Chevrolet Impala zurück. Original das Modell, in dem Stuart Bailey in der TV-Serie 77 Sunset Strip seinerzeit durch das deutsche Fernsehen kutschierte. Es war wie eine Zeitreise, umgeben von Wagen, die alle fünfzig bis sechzig Jahre alt waren, teils gut erhalten, glatt und glänzend restauriert, teils verkommen, dem Alter entsprechend. Eines nach dem anderen dieser Autos kreuzte seinen Weg. Die Luft war der Vergangenheit entsprechend von Abgasen geschwängert.

Verzaubert durch den Fünfziger-Jahre-Charme betrat er durch eine sich elektrisch öffnende Glastüre das Touristenbüro, vor dem ihn der Fahrer abgesetzt hatte. Die vollklimatisierte Luft ließ ihn erschauern. Eine kubanische Schönheit Anfang zwanzig, die ihre sämtlichen Reize präsentierte, schenkte ihm ein perfektes Lächeln. In einer amüsanten Mischung aus Englisch, Deutsch und Spanisch vermittelte sie ihm, dass er Humberto Vega in der schräg gegenüberliegenden Post antreffen könne.

Correo de Cuba, darunter: Post office, 8:00 am – 5:00 pm, verriet ein handgemaltes Schild, blau auf weiß. Davor drei Ständer mit Postkarten. Tarne betrat das Gebäude, das aus verrotteten, blau gestrichenen Holzbalken zusammengenagelt war. Bei uns würde der heruntergekommene, ausgeblichene fensterlose Schuppen nicht einmal als Garage durchgehen, dachte er. Es war dunkel und genauso heiß wie draußen. Vor ihm erwarben zwei spärlich und bunt bekleidete Touristen einige Ansichtskarten. Eine unglaublich dicke Frau, geschminkt wie für den Jahrmarkt, klaubte vorher abgeknibbelte, verkrunkelte, einzelne Briefmarken ohne Gummierung aus einem kleinen Zigarrenkästchen und nutzte einen Klebestift, um sie auf den Postkarten zu befestigen. Ein alter Mann, weiße Haare, längere weiße Bartstoppeln in seinem faltigen Gesicht, hockte in einer Ecke, einen Packen der Tageszeitung Trabajadores vor sich. Ein drahtiges kleines Kerlchen in ständiger Bewegung war in ein Gespräch mit dem Zeitungsverkäufer vertieft, seine Augen bewegten sich wieselflink, schwarze Haare, in einem altertümlichen Fassonschnitt, ordentlich rechts gescheitelt. Er wirkte in dieser Post wie ein Fremdkörper.

Tarne vermutete in ihm den Reiseleiter.

„Humberto Vega?“

Diensteifrig, hilfsbereit, das hektische Gespräch unterbrechend und übertrieben freundlich, wandte er sich dem vermeintlichen Touristen zu, den er im Moment nicht einordnen konnte.

„Ja, was kann ich für Sie tun?“ Händereiben.

Alle in dem kleinen Raum sahen auf.

„Hätten Sie kurz Zeit? Können wir draußen sprechen?“

Humberto Vega folgte Tarne aus der Holzbude in die strahlende kubanische Sonne, streifte seine Hände an der Hose ab. Mehrere Eidechsen, die vor der Hütte im warmen Sonnenlicht gedöst hatten, verzogen sich in ihre Verstecke.

Nachdem Tarne sein Anliegen vorgebracht hatte, ihn zur Unterstützung und als persönlichen Dolmetscher engagieren zu wollen, versuchte Vega sich aus der Situation herauszuwinden.

„Nein, nein! Das kann ich auf keinen Fall tun. Sie kennen die Verhältnisse hier nicht. Ich könnte alles verlieren. Ich komme in Teufels Küche.“

„Ich kann Ihnen eines versichern“, erwiderte Tarne, „Sie kommen ganz gewiss in Teufels Küche, wenn Sie mir nicht helfen.“

Mit diesen Worten griff Tarne mit beiden Händen das mit Palmen bedruckte Hemd von Humberto Vega, zog ihn auf die Zehenspitzen hoch, und als seine Augen auf gleicher Höhe waren, beugte er sich so nah an ihn heran, dass sich ihre Nasen berührten. Dabei sah er ihm tief in die Augen und stieß ihn rückwärts mit einem lauten Rumms vor die ausgeblichene blaue Holzwand der Bude. Die ganze Post wackelte. Die Touristen, die gerade den Raum verließen, wichen mit Angst im Blick zurück.

„Okay! Okay!“, beeilte sich Vega atemlos. „Aber heute muss ich noch einige Resorts besuchen. Wenn Sie wollen, kann ich morgen einen Tag frei nehmen. Ohne, dass es auffällt. Gehen Sie doch heute an den Strand. Genießen Sie Kuba!“

Tarne ließ sich besänftigen. Er würde sich der Mentalität hier anpassen müssen.

„Ein Frage noch: Der, den ich suche, Siegfried Liedke, war mit einem Freund hier. Scheffler, Jens Scheffler. Wo kann ich den finden? Versuchen Sie nicht, mir etwas vorzumachen. Ich bin informiert. Sie haben ihm eine günstige Casa Particular besorgt.“

„Ich bringe Sie zu ihm. Ganz bestimmt.

Morgen.“

Humberto Vega schaute sich ständig um, wie ein kleiner Junge, der Angst hat, von Mama erwischt zu werden.

„Ich erwarte Sie am Hotel. Kommen Sie nicht auf den Gedanken, sich zu verdrücken. Ich werde Sie finden.“

An einem sonnigen Tisch des hoteleigenen Cafés mietete Tarne eine halbe Stunde später, zurück in seiner Unterkunft, einen Peugeot 306 für den nächsten Tag. Der Tisch fungierte als Büro der Autovermietungsfirma.

Er beschloss, Humberto Vegas Empfehlung zu folgen und den Rest des Tages zu genießen.

In einem klimatisierten Touristenladen mit breiter Fensterfront erwarb er für extrem überhöhte Preise Badehose, Sonnencreme, T-Shirt, kurze Hose und ein Paar Sneakers. Nebenan weckte eine Gruppe Kubaner seine Aufmerksamkeit. Neugierig geworden, betrat er den Eingang, der einem schwarzen Loch glich, in dem einige ausgemergelte gebückte Einheimische um etwas feilschten. Dieses Geschäft hatte weder Klimaanlage noch Fenster. Tarne traute seine Augen kaum: Auf Regalbrettern, die mindestens ein halbes Jahrhundert alt waren, lagen vereinzelte, vergammelte Waren. Dinge, die bei uns längst im Abfall gelandet wären. Darüber handschriftlich: Bienvenidos. Ein farbiges Poster mit dem revolutionären Fidel zierte die Wand. Kleine, herausgerissene Papierfetzen waren mit Preisen beschrieben. Eine vorsintflutliche Waage, dreckig, stand auf einer Theke, deren Front mit einem zerschlissenen Vorhang verkleidet war. Entsetzen packte ihn. Später erfuhr er, dass viele Menschen hier so arm waren, dass sie Plastiktüten wuschen und zum Trocknen aufhingen, um sie wiederzuverwenden.

Den Strand seines Hotels erreichte er an drei Häusern und einem Café vorbei, über eine kaum befahrene Straße, zwischen Palmen und dem hoteleigenen Strandpavillon hindurch. Er mietete einen der fünfzehn feststehenden Palmdach-Schirme. Drei waren umgekippt. Unter einem dieser Schirme hielt sich der Kubaner auf, der kassierte. Hellgraues ausgeblichenes T-Shirt mit einem verwaschenen Che Guevara darauf, so saß er auf einer kleinen selbstgezimmerten Bank. 2 CUC verlangte er, für den ganzen Tag. Nur die Hälfte der Schirme waren besetzt, nur wenige Menschen hielten sich am Strand auf. Eine Mutter mit ihrem 5-jährigen Sohn, ein älteres Ehepaar, eine größere kubanische Familie. Unter dem Sonnendach neben Tarne lagen zwei junge deutsche Frauen, die sich zu langweilen schienen. Sie erklärten ihm, dass die Schirme am Wochenende kostenlos seien, da dann auch Kubaner an den Strand kämen und sich das sonst nicht leisten könnten. Sonne, Wärme, türkisgrünes Wasser bis zum Horizont. Tarne genoss es, in das kristallklare, erfrischende Wasser einzutauchen. Bis er den Abfall ringsherum bemerkte. Das Glitzern am Strand kam von Hunderten von Plastikbechern!

„Du musst Dich nicht wundern. Das machen die hier so. Wir haben es erst auch nicht glauben können. Da ist einer mit einem Wagen vorbeigekommen, der hat Getränke in Plastikbechern verkauft.“ Die zwei Miezen kamen aus Düsseldorf, wie Tarne erfuhr. Silke in Bauchlage, so weit aufgestützt, dass nichts zu sehen war, obwohl sie kein Bikinioberteil trug, und Paula, die sich gerade über ihr schwarz-weiß quergestreiftes Bikinioberteil ein ebenso gestreiftes ärmelloses Shirt zog. Silke erklärte weiter: „Die Kubaner schmeißen den Abfall einfach an den Strand. Unglaublich. Völlig umweltverachtend. Wenn man bedenkt, wie schön die das hier haben.“

„Hm. Seid ihr schon länger hier?“

Es entwickelte sich ein entspanntes, lockeres Gespräch.

„Könnte mir vielleicht eine helfen? Mir den Rücken eincremen?“, fragte Tarne.

Silke stellte sich zur Verfügung, befestigte aber erst wieder ihren Bikini.

„Soll ich mich revanchieren?“, bot Tarne anschließend an. Die beiden kicherten.

Silke hatte ihre Mähne zusammengebunden, mit einem weißen Band befestigt und eine Sonnenbrille auf den Haaransatz hochgeschoben. Jetzt löste sie ihre Haare, schüttelte die ganze Pracht ihrer blonden Locken und setzte die Sonnenbrille wieder dekorativ oben darauf. Paula, die eine kurze Hose aus grauem Jeansstoff trug, kramte in einem Rucksack herum und ließ ihren Blick über Tarnes trainierten Körper gleiten.

Silke regte sich weiter auf:

„Die von den deutschen Reiseunternehmen angebotene Traumreise-Idylle zerbröckelt immer mehr. Hast du die Touris aus den Resorts gesehen? Die tragen alle bunte Plastikarmbänder in unterschiedlichen Farben. Jede Farbe eine andere Hotelburg. Damit das Personal in den Hotels weiß, dass die dazugehören. Die haben da nämlich all inclusive.“

„Ich hab mich schon gefragt, was die bunten Armreifen bedeuten“, sagte Tarne, „ihr kennt euch schon gut aus hier.“

Paula hatte ihre rotbraunen Haare, noch nass vom Salzwasser, in ein schwarzes Handtuch mit roten Blumen gewickelt und zog eine Dose Cola aus dem Rucksack. Sie steckte einen Strohhalm hinein und begann, daran zu saugen. Dabei sah sie Tarne tief in die Augen und fragte: „Man nennt dich wirklich nur Tarne? Keinen Vornamen?“

Daraufhin drehte Silke ihm den Rücken zu, steckte ihre Mähne wieder hoch, legte das weiße Band erneut darum, setzte sich mit geschmeidigen Bewegungen auf eines ihrer wohlgeformten Beine, zeigte ihm, wie das Tangahöschen ihren Hintern zur Geltung brachte und das hellblaue Bändchen des Bikinis auf ihrer braunen, glänzenden Haut dazu einlud, die Schleife aufzuziehen. Hoffentlich gab es keinen Zickenkrieg zwischen beiden. Er begann sich zu fragen, welche am ehesten für eine gemeinsame Nacht in Frage käme. Später standen sie länger bis zum Bauch im türkisfarbenen Wasser und beobachteten den Sonnenuntergang. Gemeinsam planten sie den weiteren Abend. Nette Gespräche, wundervolle Luft und herrliches Wasser. Es ließ sich verheißungsvoll an.

Nach einer ereignisreichen Nacht betrat Tarne in bester Stimmung das Hotelcafé. Das Bild von verwuselten Locken, die er auf seinem Bett zurückgelassen hatte, hielt sich in seinem Kopf. Die anderen Touristen lagen noch in den Federn. Um diese Zeit tummelten sich ausschließlich männliche Arbeiter der Umgebung an der Theke, die einen Morgendrink zu ihrem Espresso einnahmen. Wenn die Serviererin mit ihrem hautengen Outfit sich durch den Laden bewegte, folgten ihr die unverfrorenen Blicke aller Männer.

Humberto Vega hielt Wort und erwartete ihn. Sie starteten in Tarnes gemietetem Peugeot. Merkwürdig, mit einem fast neuen Wagen zwischen all diesen Oldtimern!

Nach dem Passieren der Mautstelle, an der jeder bei Ankunft und Verlassen des Touristenparadieses Varadero 2 CUC bezahlen durfte, verschlechterte sich der Zustand der Straßen erheblich. Alle 30 Kilometer sorgten Wachposten, die in ihren exzellenten Uniformen und den US-Fliegerbrillen mit Goldrand alle gleich geschniegelt und gefährlich aussahen, mit strenger Miene für das Einhalten einer auf 30 km/h reduzierten Geschwindigkeit. Eine Brücke konnte nur einspurig mit zehn Stundenkilometern überfahren werden, da sonst Gefahr bestand, dass sie zusammenbrechen könnte. Bei einer weiteren Brücke, auf der die Fahrbahn durchgesackt war, wurde man vor der Überführung von der Autobahn herunter und hinter ihr wieder auf die Bahn geleitet. Offene Laster – auf den Ladeflächen stehende Arbeiter, eingehüllt in die Nebelschwaden der Abgase, wurden zu ihren Arbeitsstellen transportiert. Die Geschwindigkeit musste immer wieder reduziert werden, weil Einheimische sich todesmutig den Autos näherten, um ihre Produkte für einige CUC feilzubieten. Ein ganz Mutiger brachte sie zum Halten, indem er sich mitten vor das Auto platzierte und ihnen mitteilte, dass der Zustand der Straße sich so verschlechtern würde, dass man sie nicht befahren könne. Für 5 CUC würde er aber mitfahren und eine akzeptable Alternativroute zeigen. Zu Tarnes Glück wurden all diese Versuche von Humberto Vega mit kurzen, schroffen spanischen Floskeln abgewendet. Über allem immer wieder kreisende Geier, auf der Jagd nach Aas.

Sie kamen nach Cojimar – laut Reiseprospekt ein malerisches Fischerdörfchen, in dem Hemingway für zwanzig Jahre gelebt haben soll. Im Gegensatz zu den verlockenden Versprechungen gab es vor Ort nur ein einziges, einigermaßen passables Café. Damit die Armut und der Verfall ringsumher nicht so deutlich zu sehen waren, hatte man dieses Touristencafé mit einem hohen Holzzaun umgeben, nur zum Meer hin offen. Auf dass die Touristen ungestört ihren Mojito genießen konnten.

Alles andere war dreckig, verrottet, verwahrlost und zerfallen. Gruselig, das Ganze, dachte Tarne. Abfall und Glasscherben waren seit Jahrzehnten überall fallen gelassen worden. Alles moderte vor sich hin. Die strahlende Sonne konnte nicht über das Verkommene dieses Dorfes hinwegtäuschen. Ein Mann, etwa im gleichen Alter wie Tarne, mit längeren Haaren, der zu der Touristengalerie gegenüber zu gehören schien, zeigte ihnen freundlicherweise, an welcher Stelle das Holzgitter sich wie eine Saloontür öffnen ließ und den Eintritt ermöglichte.

Tarne bedankte sich bei ihm und der Mann verschwand. Nachdem sie sich einen Platz gesucht hatten, erschien er wieder und wollte aus Pappmaschee gefertigte und bemalte Autos verkaufen. Humberto Vega versuchte ihn zu vertreiben. Kurze Zeit später erschien er erneut und bot Postkarten feil. Um ihn loszuwerden, fragte Tarne nach dem Preis. 3 CUC erschien ihm für eine Karte zu viel. Wieder verschwand er. Sie hofften, dass es diesmal das letzte Mal war. Als sie jedoch später das Café verließen, stand er wieder bereit und bot Tarne nun die Karten für einen CUC pro Stück an. Dieser erwachsene Mann, der sich so erniedrigte und immer wieder versuchte, etwas zu verdienen, egal, wie oft er weggeschickt wurde, rührte Tarne so sehr, dass ihm die Tränen in die Augen schossen. Obwohl Humberto Vega den Verkäufer wie eine lästige Fliege verscheuchen wollte, erstand Tarne jetzt freiwillig für 3 CUC eine Karte und schrieb sie seinem besten Freund.

In der zweiten Straße hinter der Küstenlinie führte Humberto ihn zu einem Haus in der Größe einer Hundehütte. Zwei weiße Plastikstühle, bei denen jeweils die abgebrochenen Beine mit Draht und Metallbeinen anderer Stühle geflickt worden waren, standen in dem verwilderten Vorgarten. Sie holten Jens Scheffler, der völlig dem Alkohol verfallen war, aus dem Bett, flößten ihm Kaffee ein und stützten ihn auf dem Weg zur gegenüberliegenden Pizzabude. Hunderte von Fliegen auf weißen Tischdecken, die vor Dreck und Essensflecken eines Monats starrten.

Der etwas gestärkte Jens Scheffler berichtete lallend:

„Ich stand daneben. Was sollte ich tun? Und die haben nichts gemacht. Nur zugeschaut. Ich habe von Weitem gesehen, wie er mit den Armen gefuchtelt hat. Es hat gedauert. Wieder und wieder ist er aufgetaucht. Man konnte keine Schreie hören. Vielleicht hatte er auch keinen Laut von sich gegeben. Ich kann die Bilder nicht vergessen.“

„Wo war das?“

„Coral Beach.“

Humberto Vega mischte sich ein:

„Ich kenne den Ort. Wir organisieren Fahrten für Touristen nach Coral Beach, für Leute, die schnorcheln wollen. Das stimmt, da gibt es ein paar Stellen, die gefährlich sind. Strudel oder so.“

Tarne rückte mit seinem Stuhl an Jens Scheffler heran, legte ihm einen Arm um die Schultern und drückte ihn ein wenig.

„Wieso haben Sie ihm nicht geholfen?“

„Mann …“ Tränen bildeten sich in seinen Augen und liefen ihm die Wangen hinunter. „Ich kann doch nicht schwimmen. Nicht richtig, jedenfalls. Dann wusste ich nicht weiter. Wie sollte ich nach Hause und Lilly das sagen? Meinen Eltern konnte ich auch nichts sagen. Was sollen die alle von mir denken, zu Hause? Meine Eltern haben es schwer genug, so etwas kann ich denen nicht antun. Das verkraften die nicht.“

Der Weg zum Coral Beach – Straße konnte man es nicht nennen – bestand aus sonnengehärteter roter Erde, hatte Bodenwellen und Löcher, sodass sie mit dem Wagen mehrfach aufsetzten. Kurz vor dem Ziel kamen sie durch ein Dorf, in dem einige halb nackte Einheimische bei einem Metzger anstanden. Das Geschäft des Fleischers bestand aus einem Holztisch im Schatten einer Palme, der so wackelig aussah, als wenn er seit Jahren im Freien stehen würde, und von dessen quadratischer Platte das Blut tropfte. Darauf lag das Gerippe eines Tieres, von dem der Mann, nackter Oberkörper und weiße, verschmierte Plastikschürze, mit einer Axt Stücke abtrennte und an die Wartenden verteilte. Es war nicht malerisch.

Sie erreichten Coral Beach, als die ersten Wolken sich vor die Sonne in dem azurblauen Himmel schoben. Linker Hand befanden sich ein paar Ruinen aus grauweißen Steinen, die in besseren Zeiten einmal der Gastronomie gedient hatten, rechts versperrte eine mit wenigen Palmen bewachsene Düne die Sicht auf das Wasser. Nur die Brandung war zu hören. Nachdem der Peugeot auf dem festen sandigen Untergrund geparkt war, gingen Tarne und Vega den Hang der Düne hinauf. Zwischen den Palmen verharrten sie kurz. Von hier an fiel der Untergrund leicht zum Ufer hin ab und das Meer war jetzt in seiner wogenden Kraft zu sehen. Der aufkommende Wind wirbelte kleine Partikel des groben, schmutzigen Sandes auf und ließ die ganze Szenerie wie unter einem Dunstschleier erscheinen.

Vier Einheimische mit makelloser Bronzehaut, zwei hockten im Sand, einer mit ausgestreckten Beinen zurückgelehnt, auf die Arme hinter sich gestützt. Ein weiterer, im Schneidersitz, knibbelte an seinen nackten Zehen. Einer saß auf lose zusammengestellten Steinen, trug außer der Badehose eine militärgrüne Kappe mit einem roten Che Guevara darauf, und ein weiterer hatte es sich auf einem kleinen Holzschemel bequem gemacht. Alle hielten sich unter überdimensionierten Sonnenschirmen auf, die aus Holzstämmen mit einem Dach aus Palmwedeln bestanden. In den Verstrebungen hing ein ausgeblichenes blau-weiß-gestreiftes T-Shirt. Flossen und Schnorchel lagen herum. Der Sand war dreckig, viele kleine und große Steine, Kippen, Abfall, leere Dosen und zerbrochene Flaschen lagen herum. Kein Strand, den Touristen betreten würden, dachte Tarne.

Als Humberto Vega und Tarne sich näherten, stand der Erste auf. Sie kannten Vega, begrüßten ihn. Dachten, er brächte ihnen einen Touristen, der schnorcheln wollte.

Als Vega und Tarne bei der Gruppe angekommen waren, standen die nächsten zwei auf. Es wurden weitere Floskeln ausgetauscht. Zuletzt erhob sich der, der sich an den Füßen herumgespielt hatte.

Tarne fragte Vega:

„Waren die auch hier, als es passierte? Fragen Sie sie, ob sie sich an den Vorfall erinnern können.“

„Die sind immer hier. Die leben davon, mit den Touristen zu schnorcheln.“

Humberto Vega erklärte seinen Landsleuten die Situation. Nach einem Wortwechsel in Spanisch wandte er sich an Tarne:

„Ich könnte mir vorstellen, dass wir etwas mehr erfahren, wenn Sie Ihnen etwas anbieten.“ Dabei rieb er Daumen und Zeigefinger zur Unterstützung seiner Worte aneinander.

Einige Scheine wechselten den Besitzer und Tarne sagte:

„Fragen Sie sie, wie es war, an was sie sich erinnern.“

Es folgte ein spanischer Wortschwall. Einer zeigte auf das Wasser hinaus.

„Was? Was sagt er?“

„Er sagt, sie hätten da vorne gestanden.“ Sie gingen zusammen zu der niedrigen Betonmauer, die den Sandbereich vom Wasser abgrenzte und an einigen Stellen zusammengebrochen war. Der Beton, der die Kieselsteinchen zusammenhielt, war in den letzten 50 Jahren fast gänzlich vom unentwegt heranbrandenden Wasser herausgewaschen worden. Die anrollenden Wellen schlugen immer wieder durch die Löcher und Lücken der Mauer. Hinter dieser Barriere ging es steinig direkt ins Wasser.

Sie bildeten eine eigenartige Gruppe, die vier in Badehosen, Humberto Vega in auberginefarbener langer Hose, buntem Hemd, schwarzen Lackschuhen und Tarne mit kurzer olivfarbener Cargohose, hellgrauem Poloshirt, Sneakers und als Einziger nicht mit von der Sonne gebräunter Haut. Einer der Kubaner, der Wortführer, deutete weit auf das Meer hinaus und hielt eine längere Rede. Hin und wieder unterbrochen von seinen Kumpanen, die auch etwas beitragen wollten oder wichtigtaten.

Tarne richtete einen fragenden Blick auf seinen Dolmetscher.

„Also, sie sagen, dass sie sich gut erinnern können. Ihr Freund sei mit einem anderen Mann hier gewesen. Beide haben geschnorchelt. Sie hätten ihre eigene Ausrüstung dabeigehabt. Aber nicht gemeinsam. Der andere habe sich zuerst nur hier im vorderen Bereich aufgehalten. Er habe sich nicht weit hinaus getraut. Sie sagen, er hätte wohl nicht gut schwimmen können. Sei nur im flachen Wasser geblieben. Dann sei Ihr Freund schnorcheln gegangen, als der andere wieder draußen war. Der schien viel erfahrener und mutiger gewesen zu sein. Hat sich weit hinausgewagt. Bis hinter das große Riff.“

Humberto Vega deutete in Richtung des Riffs.

Die Kubaner waren seiner Erzählung gefolgt und nickten nun.

„Das sind so um die fünfhundert Meter. Da draußen herrsche eine ziemliche Strömung, sagen sie, und die sei unberechenbar. Dann hätten sie gesehen, wie der dort draußen gewunken hatte. Sie vermuten, dass er einen Krampf bekommen hätte. Sein Freund hier habe laut gerufen und auf sie eingeredet, sie hätten ihn aber nicht verstanden. Er habe kein Spanisch und auch nur sehr wenig Englisch gesprochen. Habe ganz hektisch mit seinem Handy herumhantiert. Sie glauben, dass er nicht wusste, dass man hier keinen Empfang hat. Als der da draußen nicht mehr aufgetaucht war, habe der Kumpel sie beschimpft. Sie behaupten, dass sie ihn nicht verstanden hätten. Haben ihn aber gelassen. Sie sagten, das sei ja verständlich. Er habe dann geheult und als es dunkel wurde, sei er gefahren. Er hätte auch seine Schnorchelausrüstung liegen lassen. Sie hätten ihn nie wieder gesehen.“

„Fragen Sie sie, ob denn keine Polizei gekommen sei.“

Es folgten wieder einige Sätze in Spanisch. Dann wandte sich Humberto Vega an Tarne.

„Sie wüssten es nicht. Sie hätten niemanden gesehen. Sie nehmen wohl an, dass er dann zur Polizei gegangen sei. Aber sie vermuten, dass man ihm nicht geglaubt habe. Herr Tarne, reicht Ihnen das jetzt?“

„Ja, ich denke schon. Danke. Vielleicht eines noch: Was empfehlen Sie: Macht es Sinn, sich bei den Behörden zu erkundigen?“

„Ganz ehrlich? Also, ich würde sagen, da er zu keiner Reisegruppe gehörte, gehe ich davon aus, dass nichts registriert wurde. Selbst wenn, dann ist inzwischen, um Ärger zu vermeiden, alles aus den Unterlagen getilgt worden. So ist das nun einmal hier.“

Tarne nickte, nach innen gekehrt, mit ausdruckslosem Gesicht.

Humberto Vega richtete einige Dankesworte an die Gruppe, verabschiedete sich und sie gingen vom Strand zurück, zu der Stelle, wo sie den Wagen geparkt hatten.

Ein uralter Kubaner, mit Hosenträgern über einem längsgestreiften, weißen, ausgefransten Hemd, erhob sich von seinem aus Strandgut selbst zusammengenagelten Holzstuhl, humpelte herüber und hielt die Hand auf.

„Er erwartet einen CUC, weil er auf Ihren Wagen aufgepasst hat.“

Tarne gab ihm einen 10-CUC-Schein.

„Das ist zu viel!“

„Das ist schon okay. Sagen Sie mir eines: War das alles? Oder ist da irgendetwas, das ich nicht mitbekommen habe?“

Nach kurzem Überlegen, leiser und langsamer, als überdächte er jedes Wort genau, antwortete Humberto Vega:

„Ich denke, das ist sehr einfach. Die sind jeden Tag hier. Der Freund Ihres Freundes hat nur einen simplen Fehler gemacht. Er hätte diesen Leuten Geld anbieten müssen, dann wären die ganz schnell draußen gewesen und hätten seinen Freund gerettet. Nur darauf haben die gewartet! Eso aquí, es justamente así – so ist das eben hier.“

„So ist das eben hier?“, wiederholte Tarne.

„Ja, leider. Ich schäme mich für meine Landsleute.“

„Mit anderen Worten, die kennen das Gewässer hier ganz genau und für die ist es nicht gefährlich?“

„Ja, genau so ist das.“

So war das also, dachte Tarne und reichte den Zündschlüssel des Peugeots Humberto Vega. „Setzen Sie sich schon mal in den Wagen. Lassen Sie die Klimaanlage laufen. Ich hab was vergessen.“

„Soll ich mitkommen, dolmetschen?“

„Nicht nötig!“

Tarne bewegte sich den Weg zurück. Schritt für Schritt stampfte er schwer durch den Sand. Er hörte nur seinen Atem, das Blut durch sein Herz fließen und in den Ohren pochen. Wut kam hoch und verzerrte sein Gesicht zu einer Fratze. Zu Hause hätte ihn in diesem Moment keiner wiedererkannt. So stark war die Verwandlung. Er bückte sich und griff im Gehen nach einem ausgebleichten, silbern schimmernden Ast, Treibholz. Prüfte, wie er in der Hand lag. Näherte sich den Typen, die es sich wieder an ihrem Stammplatz unter dem Palmblätterdach gemütlich gemacht hatten. Wie eine Dampfwalze bewegte er sich auf sie zu. Sie lachten unbekümmert, selbstzufrieden. Starrten Tarne ahnungslos entgegen. Spanische Brocken drangen an sein Ohr.

„¡Qué demonios!“

„Que quiere este imbécil otra vez aquí?” Tarne holte mit dem Ast aus und mähte den Ersten um. Blut spritzte. Er hatte ihn am Kopf getroffen. Über Schläfe und Wange zog sich eine blutige Schramme. Blut quoll auch aus dem Mund. Er fiel um, wie ein von der Motorsäge durchtrennter Baum.

„Caramba! Hijo de puta!“

„Vete a singar!“

Tarne holte weit über dem Kopf aus und schlug ein weiteres Mal auf den am Boden Liegenden ein. Das alte Holz zersplitterte. Der würde so schnell nicht wieder aufstehen.

„Sucio bastardo!”

Die drei anderen stolperten aus dem Sitzen heraus rückwärts von ihren Plätzen hoch.

„Qué putada!“

„Qué mierda! … tío … Estás loco! Maldigo la hora que naciste!“

Entsetzen, Unglauben, Unverständnis in den Augen. Der Linke schaffte es nicht und fiel zurück in den Sand, stieß sich mit seinen Beinen im Sand ab, um Tarne zu entkommen. Spanische Flüche begleiteten das Ganze. Die anderen beiden formierten sich und gingen gleichzeitig auf ihn los. Weil sie so nahe beieinanderstanden, behinderten sie sich beim Angriff. Tarne ließ den Rest des Astes fallen und hob seine Fäuste. Er blockte einen rechts ab und bekam von dem linken einen Volltreffer, der ihn zu Boden warf. Beide setzten hinter ihm her und traten nach ihm. Er erhielt einen Treffer am Kopf. Am nackten Fuß des Kubaners klebten Sand und kleine Steinchen, die eine blutige Schramme an Tarnes Stirn hinterließen. Der andere traf ihn am Bauch. Die angespannten Muskeln und die Tatsache, dass sie barfuß waren, linderte das Ausmaß der Treffer. Tarne bekam einen am Fußgelenk zu fassen, griff mit der zweiten Hand zu, riss den Fuß in einer massiven Drehung herum. Ein unangenehmes Knirschen begleitete den Bruch. Gleichzeitig nutzte Tarne den Schwung, um sich am Fuß des Gegners hochzuziehen. Er ließ das Bein des schreienden Kerls los. Ein weiterer bekam ihn von hinten zu packen und würgte ihn. Sie fielen zusammen wieder zu Boden. Der Vierte sprang Tarne mit seinen Knien