4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

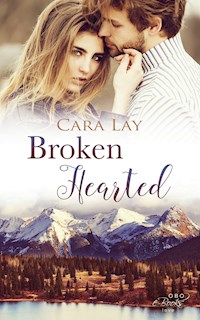

Schon lange fühlt sich Everly fremdbestimmt: Als Tochter einer Unternehmerfamilie ist ihr beruflicher Weg vorgeschrieben. Und ihre Eltern halten Benedict, den Sohn einer einflussreichen und wohlhabenden Familie, für die beste Wahl eines Ehemannes. Am Tag ihrer Verlobungsparty wird ihr alles zu viel. Überstürzt flieht sie aus Denver und landet im beschaulichen Örtchen Crosston Creek. Inmitten der wilden Natur kann Everly endlich über ihr Leben nachdenken. Als sie jedoch einen verwahrlosten Welpen findet, ist es schlagartig vorbei mit der Ruhe. Denn der Tierarzt Noah Amaro ist alles, was Everlys Verlobter nicht ist: feinfühlig, empathisch und humorvoll. Sofort fühlt Everly sich zu ihm hingezogen. Und auch Crosston Creek mit seinen sympathischen Einwohnern ist der völlige Gegensatz zu ihrem bisherigen Leben - und Everly gerade deswegen bereits ans Herz gewachsen. Wird sie es schaffen, zum ersten Mal in ihrem Leben ihren Gefühlen zu folgen?

Band 2 der neuen, romantischen Reihe von Cara Lay. Crosston Creek, ein malerischer Ort am Fuße der Rocky Mountains, wo Herzen zueinander finden.

eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

CoverGrußwort des VerlagsÜber dieses BuchTitel1. Noah2. Everly3. Everly4. Noah5. Everly6. Noah7. Everly8. Noah9. Evie10. Noah11. Evie12. Noah13. Evie14. Evie15. Noah16. Evie17. Noah18. Evie19. Noah20. Evie21. Noah22. Evie23. Evie24. Noah25. Evie26. Noah27. EvieÜber die AutorinWeitere Titel der AutorinImpressumLiebe Leserin, lieber Leser,

herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.

Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.

Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter

Viel Freude beim Lesen und Verlieben!

Dein beHEARTBEAT-Team

Melde dich hier für unseren Newsletter an:

Über dieses Buch

Schon lange fühlt sich Everly fremdbestimmt: Als Tochter einer Unternehmerfamilie ist ihr beruflicher Weg vorgeschrieben. Und ihre Eltern halten Benedict, den Sohn einer einflussreichen und wohlhabenden Familie, für die beste Wahl eines Ehemannes. Am Tag ihrer Verlobungsparty wird ihr alles zu viel. Überstürzt flieht sie aus Denver und landet im beschaulichen Örtchen Crosston Creek. Inmitten der wilden Natur kann Everly endlich über ihr Leben nachdenken. Als sie jedoch einen verwahrlosten Welpen findet, ist es schlagartig vorbei mit der Ruhe. Denn der Tierarzt Noah Amaro ist alles, was Everlys Verlobter nicht ist: feinfühlig, empathisch und humorvoll. Sofort fühlt Everly sich zu ihm hingezogen. Und auch Crosston Creek mit seinen sympathischen Einwohnern ist der völlige Gegensatz zu ihrem bisherigen Leben – und Everly gerade deswegen bereits ans Herz gewachsen. Wird sie es schaffen, zum ersten Mal in ihrem Leben ihren Gefühlen zu folgen?

CARA LAY

1. Noah

»Wenn du das durchziehst, kannst du dir einen neuen Tierarzt für die Ranch suchen.« Noah knallte sein Glas eine Spur zu heftig auf den Tisch. »Und einen neuen besten Freund gleich dazu.«

»Und was genau wäre an einem Golfplatz so schlimm?« Callen wirkte eher interessiert als über den Ausbruch verwundert. Als ehemaliger New Yorker Anwalt war er exzentrische Auftritte seiner Mitmenschen wohl gewohnt. »Naturschutz? Wir würden keine Waldfläche umwandeln, sondern lediglich bereits vorhandene Weidefläche anders nutzen.«

»Mach das Leben hier nicht kaputt«, knurrte Noah, und nun zeigte sein Freund doch erste Anzeichen von Irritation. »Du würdest Leute wie die da zu uns holen.« Sein Blick glitt durch den Gastraum des Crosston Inn, hinüber zu dem Tisch mit den beiden jungen Frauen, die mit ihren durchgestylten und ganz sicher noch nie benutzten Wanderklamotten wie Fremdkörper in dem rustikalen Ambiente wirkten. Das Crosston Inn war vieles: Restaurant, Diner, Bar. Treffpunkt der Einwohner. Kommunikationszentrale für jegliche Art von Kleinstadt-Tratsch. Aber eins war es nicht – ein Treffpunkt hipper Society-Ladys. Und so sollte es bleiben.

»Es war doch klar, dass mit der Wiedereröffnung des Campingplatzes wieder mehr Gäste in die Stadt kommen. Was stört dich daran?« Callen griff nach seinem alkoholfreien Bier. Seit er aus New York in seine alte Heimat zurückgekehrt war, trafen sich Callen und Noah mindestens einmal in der Woche zum gemeinsamen Mittagessen. In diesem Moment jedoch wirkte er so, als würde er diese Tradition bereuen.

»Es geht doch nicht um die Gäste eures Campingplatzes«, versicherte Noah rasch. Callens Mutter hatte den zur Bristlecone Pine Ranch gehörenden Campingplatz der Wilborns bis zu ihrem Tod geführt, und allein schon aus diesem Grund lag Callen dieser Ort am Herzen. Noah wollte keinesfalls die Gefühle seines Freundes verletzen. »Es geht um den Golfplatz. Der zieht Leute wie die da an.«

Abermals wanderte sein Blick zu den Frauen hinüber, die das zu allem Überfluss bemerkten. Die eine lächelte herablassend und warf im Wegdrehen mit einer affektierten Bewegung ihre blonde Mähne über die Schulter. Die andere musterte Callen und Noah unverhohlen. Auf dem athletischen Anwalt mit seinen dichten braunen Haaren ruhte ihr Blick einen Augenblick länger, aber auch Noah wurde einer wohlwollenden Prüfung unterzogen. Dann tuschelten die Frauen und ein gekünsteltes Lachen erklang. Noah wurde übel bei dem Gedanken, dass sie jetzt etwas in der Art von »heißer Latino« zu ihrer Freundin sagen könnte. Das hatte er mindestens einmal zu oft gehört. Abschätzig verzog er den Mund und wandte sich demonstrativ seinem Glas zu.

»Pensionsgäste der ABC-Sisters.« Callen ließ das Interesse der beiden Frauen an sich abperlen. Er war so verliebt in seine Freundin Holly, dass er es vermutlich nicht einmal bemerkte. »Was hast du plötzlich gegen attraktive Blondinen?«

»Gegen diese Art von Blondine eine ganze Menge.« Die Antwort brach schärfer als beabsichtigt aus ihm heraus. Zu spät war ihm der neckende Unterton seines Freundes bewusst geworden. »So wenig, wie die beiden da drüben zum Wandern hergekommen sind …«, diesmal verkniff er sich einen weiteren Blick durch den Raum, »… sondern nur, um nächste Woche etwas zu erzählen zu haben, spielen solche Frauen Golf. Und wenn sie es doch tun, sehen die Scorekarten eher danach aus, als hätten sie die Menge des in der letzten Woche konsumierten Champagners notiert.« Sein Versuch, das Ganze scherzhaft ausklingen zu lassen, schlug fehl.

Callen sah ihn inzwischen mit einem deutlichen Stirnrunzeln an. »Du weißt, wovon du sprichst, hm? Dein Studentenjob?«

Noah nickte knapp. Wie sehr er wusste, wovon er sprach! Lange genug hatte er sich für solche Frauen zum Affen gemacht. Und für eine ganz besonders. Aber diese Erinnerung lag tief vergraben im hintersten Winkel seines Gehirns. Dort würde er sie nicht hervorzerren. Nie wieder würde er länger als einen Wimpernschlag an Kirsty denken, und selbst das bedeutete schon zu viel auf diese Frau verwendete Zeit.

»Möchtest du darüber reden?« Auch Callen leerte sein Glas.

»Nein.«

»Hör zu, das mit dem Golfplatz war erst einmal nur eine grobe Überlegung. Wenn überhaupt liegt die Realisierung in ferner Zukunft. Noch ist der Campingplatz eine Großbaustelle, und Holly hat alle Hände voll damit zu tun, die grundlegende Infrastruktur zu schaffen. Waschhäuser, Platzanschlüsse, Grillstelle, Zugang zum See. Es besteht kein Grund, mir heute schon die Freundschaft zu kündigen.« Callen garnierte die Aussage mit einem Augenzwinkern, aber Noah hörte heraus, dass er seinen Freund mit der schroffen Art der letzten Minuten verletzt hatte.

Er fuhr sich mit den Händen durch das Gesicht und seufzte. Hatte die alte Geschichte auch heute noch das Potenzial, Menschen wehzutun? Er lächelte matt. »Entschuldige, ich bin wohl ein wenig über das Ziel hinausgeschossen. Da meldet sich einfach eine böse Erfahrung aus der Vergangenheit zu Wort. Nichts, was uns heute noch stören sollte.«

Callen sah aus, als wollte er etwas erwidern, doch in diesem Moment vibrierte Noahs Mobiltelefon. Er sah auf die Nachricht seiner Assistentin Brianna, dann fluchte er und stand auf. »Sorry, Callen, ich muss sofort los. Das war Bree. Arden hat eine angefahrene Katze aufgesammelt, die er jetzt in die Praxis bringt.«

2. Everly

»Everly, achte auf die Zeit. Die Leblancs werden jeden Augenblick hier eintreffen.« Die Stimme von Sylvia Sutton drohte ins Hysterische zu kippen. Everly hasste es, wenn ihre Mutter auf diese Art sprach. Sobald sie sich aufregte, klang sie schrill. Und ihre Mutter war aufgeregt. Aufgeregter vielleicht als sie selbst. Gedankenverloren zupfte Everly an einer der Locken herum, die ihre Friseurin mit Akribie aus der Hochsteckfrisur gezogen hatte.

»Everly, achte auf die Frisur!«, ertönte es prompt hinter ihr. »Du musst einfach perfekt aussehen.«

Everly seufzte still. Sie war vierundzwanzig Jahre alt, und ihre Mutter kommandierte sie immer noch herum wie eine Sechsjährige.

Mit einem Kontrollblick in den Schminkspiegel versicherte sich Everly, dass an ihrer äußeren Erscheinung nichts auszusetzen war. Ein dezentes Make-up mattierte ihr herzförmiges Gesicht, Lidschatten und Wimperntusche betonten die braunen Augen, und Lipgloss verlieh ihren Lippen einen schönen Glanz. Die Haare saßen wie einbetoniert. Der durch einzelne lose Strähnen aufgelockerte Look der Frisur stand in deutlichem Gegensatz zu dem Gefühl auf ihrem Kopf. Sie hatte jetzt schon Kopfschmerzen und der Abend hatte noch nicht einmal angefangen. Der Abend ihrer Verlobung. Ob sie vorsichtshalber eine Aspirin nehmen sollte? Allerdings wollte sie nachher mit Champagner anstoßen. Was, wenn sich das nicht vertrug? Sie durfte sich keinen Schwips leisten. Benedicts Mutter würde beim kleinsten Anzeichen eines Fehlverhaltens ihrer zukünftigen Schwiegertochter in Ohnmacht fallen, ihre eigene Mutter ihr eine Szene machen.

Sie drehte sich auf dem Stuhl zu ihrer Mutter um. »Keine Sorge, es wird alles gutgehen. Der Mai zeigt sich von seiner Bilderbuchseite, der Caterer hat großartige Arbeit geleistet, der Garten wird jeden beeindrucken. Ich schlüpfe noch rasch in das Kleid und die Schuhe …« Ein Klopfen an der Tür unterbrach sie. »Ja, bitte?«

»Ich weiß ja, dass es Unglück bringt, vor der Hochzeit die Braut zu sehen. Ich hoffe, das gilt nicht auch für die Verlobung.« Mit einem strahlenden Lächeln trat Benedict Leblanc ein. Ihr zukünftiger Verlobter.

Everly wartete auf das Herzklopfen, das sich bei diesem Gedanken einstellen sollte, doch nichts geschah. Vermutlich, weil ihr Herz ohnehin schon vor Aufregung überfordert war, wenn sie an den restlichen Tag dachte. Dass ihre Mutter seit Tagen wie ein aufgeregter Fink durchs Haus flatterte und das für diesen Anlass hinzugebuchte Personal verrückt machte, trug nicht zu Everlys Beruhigung bei. Da sie jedoch wusste, wie wichtig es ihrer Mutter war, vor Constance Leblancs Augen zu bestehen, tat sie ihr Bestes, Zuversicht zu verbreiten. Benedicts Mutter war höchst anspruchsvoll im Hinblick auf Etikette und Benehmen. Everly konnte sich nicht vorstellen, dass diese Frau jemals die Contenance verloren hatte. Vermutlich hatte sie sogar während Benedicts Geburt im Kreißsaal nur vornehm in ein Taschentuch gehüstelt. Everly verbiss sich bei diesem inneren Bild ein Grinsen. Stattdessen erwiderte sie Benedicts Lächeln.

»Ihr beiden seid ein so wunderhübsches Paar«, flötete Everlys Mutter, wie eigentlich jedes Mal, wenn Benedict zu Besuch kam.

»Das liegt an deiner wundervollen Tochter, Sylvia«, entgegnete Benedict charmant mit einem Augenzwinkern. »Du siehst hinreißend aus«, sagte er dann an Everly gewandt und beugte sich zu ihr, um ihr einen Kuss auf die Stirn zu hauchen. Sanft strich er ihr eine Locke aus dem Gesicht.

Everly sah an Benedict vorbei, wie ihre Mutter leicht die Stirn kräuselte, doch Benedict durfte sich offenbar an der losen Haarsträhne vergreifen, ohne dass er dafür getadelt wurde.

Er hatte ihre Mutter ohnehin schon vor Jahren um den Finger gewickelt. Nicht nur, dass die Leblancs alter Geldadel waren; Benedict sah zudem verboten gut aus. Er war groß gewachsen, sportlich, mit der Ausstrahlung eines Mannes, der sich seines Reichtums und seiner Stellung in der Gesellschaft bewusst war und beides im Leben nutzen würde. Seine dunkelblonden Haare waren akkurat gescheitelt, seine grünen Augen blickten oft ernst, aber stets aufmerksam. Mit seinen vollendeten Manieren war er der wahr gewordene Traum einer jeden Schwiegermutter.

Everlys Mutter bildete keine Ausnahme, und seit Benedict begonnen hatte, Everly eine gewisse Beachtung zuteilwerden zu lassen, war Sylvia Sutton nicht müde geworden, darauf hinzuarbeiten, dass aus ihnen beiden eines Tages Mr und Mrs Leblanc würde. Mit dem heutigen Abend wäre sie diesem Ziel einen großen Schritt näher gekommen. Kein Wunder, dass sie so nervös war. Nervöser als Everly selbst, die im Grunde nur wollte, dass der Trubel rasch vorbei wäre, damit sie dieses einbetonierte Haarnadelwerk auf ihrem Kopf lösen durfte.

Kurz durchfuhr sie der Gedanke, ob das wirklich der einzige Wunsch für die Feier der eigenen Verlobung sein sollte. Hätte nicht eigentlich das Glücksgefühl in ihr überquellen müssen bei der Vorstellung, dass sie später am Tag offiziell als Benedicts zukünftige Braut vorgestellt werden würde? Haarnadeln sollten an einem solchen Tag das unwichtigste Thema sein.

»Möchtest du meine Eltern begrüßen?« Bei Benedict klang es eher nach Aufforderung als nach einer Frage. »Sie sind bei deinem Vater im Salon.«

»Deine Eltern sind schon da?« Everlys Mutter erbleichte. »Warum hat denn Maria nicht Bescheid gegeben? Nun aber hurtig, Everly. Ich habe doch gesagt, die Leblancs erscheinen jeden Augenblick.«

»Nur die Ruhe, Sylvia.« Benedict warf ihr ein entspanntes Lächeln zu. Das war seine Kernkompetenz. Er wirkte immer selbstbewusst und freundlich. Ein Mann, der wusste, dass man die meisten Probleme im Leben mit Geld lösen konnte, und der Geld hatte. Manchmal hätte sich Everly über ein bisschen mehr Emotionalität gefreut. Ob Benedict jemals etwas Verrücktes, völlig Unvorhergesehenes getan hatte? Seit sie ihn kannte jedenfalls nicht. Sie zugegebenermaßen ebenso wenig.

»Mom, lass uns hinuntergehen und die Leblancs begrüßen. Danach ziehe ich rasch mein Kleid an und alles ist gut.«

Der Blick ihrer Mutter signalisierte zwar: »Nichts ist gut«, doch sie nickte knapp und machte auf dem Absatz kehrt. Everly seufzte in sich hinein. Der Tag versprach heiter zu werden.

Everly schlüpfte in flache Ballerinas, die farblich zu ihrer apricotfarbenen Seidenbluse passten. Zum Glück hatte sie sich vorhin für eine graue Stoffhose entschieden. In Jeans hätte sie sich kaum in den Salon wagen dürfen. Mit Benedict an ihrer Seite eilte sie den langen Gang entlang. Auf der breiten Treppe in die Halle hinunter hatte sie ihre Mutter wieder eingeholt.

Maria trat eilig näher. »Ihre Gäste sind im Salon, Madam.«

»Ich weiß.« Der kühle Blick ihrer Mutter traf ihr Hausmädchen Maria. »Jetzt weiß ich es. Sie hätten mich sofort informieren sollen.«

»Ja, Madam, es tut mir leid, Madam.« Maria knickste und zog sich rasch zurück. Sie wusste, wann es ratsam war, der Hausherrin aus dem Weg zu gehen.

Everly war diese offene Zurechtweisung unangenehm, doch Benedict tat, als hätte es diese Szene nicht gegeben. Mit einem Lächeln reichte er Everly den Arm, und gemeinsam folgten sie Everlys Mutter in den Salon.

Sofort erhoben sich die Herren. Everlys Vater wirkte erleichtert, dass er nun nicht mehr allein für die Konversation zuständig war. Er machte keinen Hehl daraus, dass ihm gesellschaftliche Anlässe ein Graus waren. Nur weil er wusste, wie wichtig seiner Frau dieses »Theater« war, wie er es nannte, spielte er mit und mimte den weltmännischen Selfmade-Millionär. Er selbst hatte den kleinen Campingladen seiner Eltern nach dessen Übernahme durch Anschluss eines Wohnmobilverleihs und -verkaufs zu dem gemacht, was er heute war. Was Everlys Mutter als Makel empfand – dass sie nicht reich geboren waren –, erfüllte Everlys Vater mit Stolz. Er hatte ein Campingimperium mit Filialen in mehreren Staaten aus eigener Kraft erschaffen.

Constance Leblanc hob indigniert eine Augenbraue, als Everly auf sie zutrat, um sie zu begrüßen. »Bist du aufgehalten worden, meine Liebe?«

»Nein, warum?« Dann verstand Everly, worauf die Frage abzielte. »Du meinst wegen der Hose? Bis die Gäste kommen, habe ich noch ewig Zeit, in das Kleid zu schlüpfen.«

»Nun bin ich aber froh, dass wir keine Gäste sind«, erwiderte Constance spitz.

»Ihr seid doch Familie.« Everly versuchte lächelnd, ihren Ärger zu überspielen. Constance tat gerade so, als hätte man sie im Bademantel empfangen.

»Es ist erfrischend, wie locker du bist.« Constances Miene verriet, dass sie keineswegs meinte, was sie sagte. »Aber vielleicht möchtest du dich nun zurückziehen, um nicht auch die übrigen Gäste in diesem Aufzug begrüßen zu müssen.«

Everly wusste nicht, welches Teufelchen auf ihrer Schulter saß. Womöglich war es dem Stress des Tages geschuldet, doch auf einmal konnte sie diese versnobte Attitüde ihrer zukünftigen Schwiegermutter nur schwerlich ertragen. »Zu deiner Information: Ich bin euch keineswegs in solchen Lumpen gegenübergetreten, wie deine Worte vermuten lassen. Die Bluse ist von Prada, die Hose von Peter Do. Ach ja, und meine Unterwäsche ist von Victoria’s Secret.«

Constance Leblanc zu widersprechen, war an sich bereits ein Affront, die Erwähnung der Dessous darüber hinaus schlicht ungehörig. Everly war sich dessen bewusst, kaum dass sie ihrer Verärgerung Luft gemacht hatte. Für den Bruchteil einer Sekunde zuckten die Augenbrauen ihrer zukünftigen Schwiegermutter. Siehe da – man konnte Constance Leblanc doch aus der Fassung bringen. Bedauerlich nur, dass ausgerechnet sie, Everly, Anlass zu dieser Erkenntnis gegeben hatte.

Benedict hatte die Alarmsignale wohl auch gedeutet. »Everly meinte es nicht so.« Sein Ton war beschwichtigend. »Sie möchte sich entschuldigen.« Er warf ihr einen auffordernden Blick zu.

Everly starrte einen Moment lang wortlos zurück. Ein unangenehmes Prickeln durchlief ihren Körper. Mit einem Mal wusste sie, wie sich eine geschüttelte Sektflasche fühlte. Der Druck in ihr stieg mit jeder Sekunde und erreichte langsam ein unerträgliches Maß. »Möchte ich das?«, erwiderte sie betont ruhig. Dieses Alarmsignal verstand Benedict leider nicht.

»Natürlich.« Er legte ihr eine Hand an den Rücken und versuchte, sie sanft in Constances Richtung zu schieben. Womöglich hätte Everly das noch hingenommen, aber es war entschieden zu viel, dass er hinzufügte: »Und dann zieht sie sich sofort um.«

Die Hand an ihrem Rücken wog plötzlich unendlich schwer. »Lass das!«, zischte sie ihm zu und stieß seinen Arm weg. Mit einem Schritt zur Seite brachte sie sich aus seiner Reichweite und funkelte ihn warnend an. Was sie in diesem Moment gar nicht gebrauchen konnte, war noch mehr Druck. Am allerwenigsten von ihm, obwohl ihr klar war, dass er es nicht einmal böse gemeint hatte. Es war einfach seine Art. Mit seinem Reichtum ging Macht einher. Menschen zu dirigieren, gehörte zu ihm und seinem Leben, und sie hatte sogar die Souveränität bewundert, mit der er das tat. Wann hatte er angefangen, dieses Verhalten auf sie zu erstrecken? Würde so ihre Zukunft aussehen? Benedict, der sie durchs Leben steuerte? Sie konnte sich nicht gegen das Bild eines Hundes wehren, das plötzlich vor ihrem inneren Auge stand. Geliebt, umsorgt und ohne jegliche Entscheidungsfreiheit. Sie trat noch einen Schritt zurück.

Aus den Augenwinkeln sah sie, wie ihre Mutter nach Luft schnappte. »Constance, es tut mir wirklich leid. Dieser besondere Tag muss die Nerven meiner Tochter über Gebühr strapaziert haben.«

An dem Tag lag es nicht. Ihre Nerven strapazierte es vielmehr, dass ihre Schwiegermutter völlig überkandidelt war, ihre eigene Mutter sich auf die falsche Seite schlug und ihr zukünftiger Verlobter ihr ebenfalls nicht beistand. Everly ballte die Hände zu Fäusten, lockerte sie wieder und hatte das Gefühl, gleich zu platzen.

»Ich glaube …«, begann sie und hielt inne, weil ihr plötzlich auffiel, dass sie keine Ahnung hatte, wie sie den Satz weiterführen sollte. Das, was ihr auf der Zunge lag, konnte sie unmöglich sagen wollen. Oder doch? Was ihr in dieser Sekunde durch den Kopf ging, fühlte sich erschreckend an. Aber nicht falsch. Sie spürte eine furchterregende Gewissheit in diesem Moment ganz deutlich: Die Vorstellung, sich heute für immer an diesen Mann und seine blasierte Familie zu binden, schnürte ihr die Luft ab. Waren es einfach die berühmten kalten Füße vor diesem lebensverändernden Ereignis? Immerhin war die Verlobung die Vorstufe einer Hochzeit. Eine Ehe mit Benedict. Für immer. Der Druck in ihrer Brust nahm zu.

Sie sah ihren Fast-Verlobten an. Er wirkte ein wenig ratlos. So kannte er sie nicht. Wie auch – sie erkannte sich ja selbst kaum wieder. Wo kamen nur diese Gedanken her? Warum nur konnte sie sich nicht freuen, diesen attraktiven, reichen Mann bald zu heiraten? Weshalb zog sich ihr Herz zusammen, statt vor Glück zu zerspringen?

»Es tut mir leid.« Sie sah, wie sich seine Stirn bei ihren Worten kräuselte. »Ich kann das gerade nicht. Ich muss nachdenken.«

Ehe er oder jemand anderes reagieren konnte, hatte sie sich an Benedict vorbeigedrängt und stürzte aus dem Raum in die Eingangshalle. Geistesgegenwärtig dachte sie wenigstens noch an ihr Handy und nahm dabei gleich ihre ganze Handtasche mit, dann zog sie die schwere Haustür hinter sich zu und eilte über die breite Auffahrt zum Tor.

Sie lauschte, ob sie Schritte hinter sich hörte, doch niemand folgte ihr. Warum sah Benedict nicht nach ihr? Immerhin ging es doch auch um seine Verlobung. Nicht, dass sie in diesem Moment mit ihm hätte reden wollen, aber wenn er davongestürmt wäre, hätte sie ihn nicht einfach davonlaufen lassen.

Vielleicht waren alle in Schockstarre gefallen. Oder sie erwarteten, dass sie binnen weniger Augenblicke kleinlaut zurückkehrte. Wenn sie ehrlich war, blieb ihr vermutlich keine andere Wahl, als genau das zu tun. Bis auf ihre Handtasche hatte sie nichts dabei. Darin befanden sich ihr Handy, ihre Kreditkarte und die Zugangskarte zum Betrieb. Nicht einmal ihren Autoschlüssel hatte sie mit. Einfach wegzufahren schied also aus. Obwohl …

Der Gedanke bildete sich irgendwo im hintersten Winkel ihres Gehirns. Offenbar weit ab von jenen Bereichen, die für Sinn und Verstand zuständig waren.

Sie war nie spontan gewesen. Nie hatte sie etwas Unvernünftiges getan. Immer brav. Immer berechenbar. Adrett. Wohlerzogen. Wie ihre Mutter. Schlimmer noch: wie ihre Schwiegermutter. Die Vorstellung, dass sie auf dem besten Wege war, sich in eine jüngere Version von Constance zu verwandeln, ließ sie trotz des warmen Wetters frösteln und zündelte dort, wo sich gerade das Fünkchen Abenteuerlust gemeldet hatte. Einmal ausbrechen. Womit könnte das besser gelingen als mit einem Wohnmobil?

3. Everly

Keine halbe Stunde später manövrierte Everly ein mittelgroßes Wohnmobil durch die Außenbezirke Denvers in Richtung Interstate 70. Der Mitarbeiter ihres Vaters hatte zwar etwas erstaunt reagiert, als sie ihn um ein freies Wohnmobil bat, aber da sie die Juniorchefin war, hatte er ihr den Wunsch natürlich erfüllt. Dank des Rundum-sorglos-Pakets war das Gefährt sogar mit Bettwäsche und Handtüchern ausgestattet. Schade, dass nicht auch Pyjamas und Wechselkleidung in dem Bundle enthalten waren. Sie war so erpicht darauf gewesen, Denver zu verlassen, ehe doch noch jemand sie aufhalten würde, dass sie kein Geschäft angesteuert hatte. Sie würde unterwegs einen Zwischenstopp zum Einkaufen einlegen müssen. Erst einmal raus aus der Stadt und rein ins Abenteuer.

Everly musste grinsen. Abenteuer. Freiheit. Das klang ziemlich gut in ihren Ohren. Sie suchte einen Sender mit Countrymusik. Die hörte sie normalerweise nie, aber in diesem Moment kam sie ihr passend vor. Immerhin ging sie auf große Tour, eroberte die Straßen, und nur der Horizont war ihr Ziel. Sie kicherte bei diesem albernen Gedanken und fragte sich gleich darauf, wohin sie wirklich wollte. Ohne, dass sie sich bewusst entschieden hätte, war sie auf die Interstate in Richtung Vail gefahren.

Vielleicht weil sie das an glückliche Tage erinnerte. Ihr Vater hatte sie früher häufig mitgenommen, wenn er neue Wohnmobile testete. Zumindest behauptete er stets, dass er die neuen Modelle vor dem Verleih prüfen müsse. Insgeheim genoss er es wohl einfach, einige Tage ungezwungen campen zu können. Anders als seine Ehefrau, die am Campen nur das Geld schätzte, das es ihrer Familie einbrachte, liebte er dieses bodenständige Leben.

Während Everly der Interstate in Richtung Westen folgte und die Berge näher rückten, stieg ein lang nicht mehr gekanntes Glücksgefühl in ihr auf. Wie hatte sie die raue Natur der Rocky Mountains vermisst! Irgendwann hatten die Campingausflüge mit ihrem Vater aufgehört, wohl auch, weil ihre Mutter sie nicht guthieß. Abgesehen von dem einen oder anderen Skiwochenende in Aspen oder Vail hatte Everly seitdem keinen Gipfel mehr aus der Nähe gesehen.

Everly fuhr und fuhr. Im Radio dudelten Songs, die sie nie gehört hatte, die Landschaft wurde einsamer und wilder, die Berge höher. Ihr Handy war ausgeschaltet, niemand störte sie. Kein Zeitdruck, kein Ziel. Freiheit. Sie öffnete das Fenster und sog die frische Luft ein, die hier etwas kühler war als in Denver. Ein Lächeln glitt über ihr Gesicht. So eine Tour hätte sie schon früher einmal machen sollen. Immerhin war sie Juniorchefin und als solche hätte sie auch die neuen Modelle vor dem ersten Verleih prüfen können.

Kurz vor Vail merkte sie, dass sie allmählich hungrig wurde. Sie überlegte, in dem Skiort eine Pause zu machen; in Vail kannte sie sich aus. Aber genau das sprach dagegen. Heute war Bekanntes tabu. Sie wollte ein Abenteuer. Etwas Neues. Etwas, das nicht so Everly war.

Außerdem bestand die Gefahr, in Vail jemandem aus dem schier unerschöpflichen Bekanntenkreis ihrer Mutter in die Arme zu laufen, und schlimmstenfalls hätte derjenige auch noch gewusst, dass sie eigentlich in diesem Moment auf ihrer Verlobungsfeier hätte sein müssen. Nein, zu riskant, entschied Everly, passierte den mondänen Ort und nahm danach kurzentschlossen die Abbiegung auf den Highway 24 in Richtung Minturn.

Hier hielt sie an einer Tankstelle mit angeschlossenem Diner. Der Kaffee weckte die Lebensgeister, ein pappiges Sandwich füllte den Magen. Nicht eben gesund, aber für den Moment musste es reichen. Sie kaufte für später eine Tafel Schokolade und eine Flasche Wasser.

Die Sonne berührte bereits die Gipfel, als Everly sich wieder auf den Weg machte. Normalerweise wäre das jetzt vermutlich der Zeitpunkt, zu dem Benedict seine Frage offiziell gestellt hätte. Und sie hätte mit einem begeisterten »Ja« antworten sollen. Was er wohl stattdessen gerade tat?

Ob er sehr verärgert war? Sie hatte ihn zwar nicht vor dem Altar stehenlassen, aber es kam der Sache schon ziemlich nah und reichte mit Sicherheit aus, um an seinem Ansehen zu kratzen. Besonders erfreut war er bestimmt nicht. Wahrscheinlich sollte sie sich auf einige böse Nachrichten einstellen, wenn sie nachher ihr Handy einschaltete.

Der Highway 24 war nicht mehr so gut ausgebaut wie die Interstate, doch breit genug, um dem teils kurvigen Verlauf mit dem ausladenden Wohnmobil entspannt zu folgen. Sie überquerte die Brücke bei Red Cliff, passierte den Abzweig nach Plansprings und merkte an der immer imposanteren Aussicht, dass sie einige Höhenmeter dazugewonnen hatte. Zur linken Seite säumten schroffe Felsen den Highway, in die sich die für diesen Landstrich so typischen Kiefern krallten. Doch auch erstaunlich viele Laubbäume trotzten der Höhe, und ihr frisches Laub setzte knallgrüne Akzente zwischen die dunklen Häupter der Nadelhölzer.

Ein Blick in Richtung Westen ließ Everly fast vor Ehrfurcht erstarren. Der Winter hatte sich weiter oben noch nicht zurückgezogen, und die Gipfel ragten weiß bestäubt in den Himmel, den die Sonne soeben glutrot färbte. Es kam ihr vor, als hätte sie nie etwas Schöneres gesehen. An der nächsten Haltebucht fuhr Everly rechts ran.

Es war spät geworden, der Nachmittag wurde zum Abend, und so hatte der Verkehr merklich nachgelassen. Die wenigen Fahrzeuge, die vorbeikamen, gehörten offenbar keinen Touristen, denn niemand außer Everly hielt, um diese Aussicht zu genießen. Sie verließ das Wohnmobil und fand sich inmitten einer ruhigen Welt wieder. In der Ferne verhallte das Motorengeräusch eines Autos, dann herrschte absolute Stille. Der Wind spielte sanft mit den losen Strähnen ihrer ansonsten immer noch wie einbetoniert sitzenden Frisur. Warum sie dieses Haarnadelgeflecht nicht längst entfernt hatte, verstand sie selbst nicht. Sie dehnte sich, kreiste mit den Schultern und ließ dabei das Farbenspiel der glühenden Gipfel auf sich wirken. Atemberaubend.

Nebenbei begann sie, die ersten Haarnadeln zu lösen, und seufzte erleichtert, als der Druck am Hinterkopf langsam schwand. Das hätte sie schon irgendwo zwischen Denver und Vail erledigen sollen.

Während Everly an der nächsten Haarsträhne herumfingerte, drang plötzlich ein schwaches Geräusch an ihr Ohr, das sie vorher nicht wahrgenommen hatte. Ein Fiepen, schwer einzuordnen. Sie konnte den Ursprung nicht ausmachen, und einen Moment später stoppte der hohe Ton auch schon wieder.

Everly ortete eine weitere Haarnadel und befreite gerade die gezwirbelte Strähne, als das Geräusch erneut einsetzte. Deutlicher diesmal. Es klang nach einem Winseln. Ein verletztes Tier? Vielleicht war es angefahren worden und brauchte Hilfe.

Ihre friedliche Stimmung verflog schlagartig. Plötzlich war sie sich der Einsamkeit dieser Stelle bewusst. Was immer nun zu tun war, musste sie allein tun. Everly fröstelte in ihrer dünnen Bluse. Wie gern wäre sie jetzt in ihr beheiztes Wohnmobil gestiegen und weitergefahren. Sobald die wärmende Sonne verschwand, zeigte sich der Mai von seiner kühlen Seite und hier in den Bergen wurde es sofort richtig kalt.

Für Rettungsaktionen gleich welcher Art war sie ersichtlich falsch angezogen. Außerdem hatte sie überhaupt keine Ahnung von Tieren. Sie hatte nie eins besessen, obwohl sie sich wie alle Kinder abwechselnd eine Katze, einen Hund oder ein Pony gewünscht hatte. Aber natürlich hatte ihre Mutter keine Tiere im Haus geduldet. Und bevor ihr Vater ihr ein Pony kaufen wollte, hatte er verlangt, dass seine Tochter erst ordentlich reiten lernte. Also hatte Everly Reitunterricht genommen, doch als sie endlich sicher genug im Sattel saß, war sie dem Ponyhof-Alter entwachsen und Tennis viel interessanter gewesen.

Das Winseln wurde lauter, eindringlicher, fast so, als wollte das Tier seinem Flehen mehr Nachdruck verleihen. Niemand mit einem Herzen konnte diesen Hilferuf ignorieren.

Sie kehrte zum Wohnmobil zurück und nahm die Taschenlampe aus dem Handschuhfach, die dank des Sorglos-Pakets mit frischen Akkus bestückt war. Dann näherte sie sich der Stelle, wo sie den Urheber des beschwörenden Lauts vermutete. Da! Da war es wieder.

Vorsichtig folgte Everly dem Ton. Es war inzwischen so dunkel, dass sie außerhalb des Lichtkegels der Taschenlampe wenig mehr als Schemen wahrnehmen konnte. Der helle Schein streifte die Betonmauer, die den Aussichtspunkt umgab, und Everly stockte der Atem. Denn die Geräuschquelle lag eindeutig dahinter.

Ihr blieb heute aber auch gar nichts erspart. Hätte sie bloß nicht angehalten. Sofort fühlte sie sich schuldig. Hätte sie hier keine Pause eingelegt, würde ein Lebewesen noch länger leiden müssen. Ein Tier in Not. Ein Tier, das schwächer wurde, wenn sie das ersterbende Winseln richtig deutete.

Mit einem mulmigen Gefühl blieb sie stehen. Was sollte sie jetzt machen? Was konnte sie überhaupt tun? Die Mauer war gerade einmal hüfthoch. Sie zu überwinden würde kein Problem darstellen. Dahinter ging es allerdings steil bergab.

Während Everly noch zögerte, endete das Winseln. Es wurde totenstill in ihrer Haltebucht. Fast so, als hätte es dieses Geräusch nie gegeben und Everly wünschte sich in diesem Moment nichts sehnlicher, als dass es wirklich nur eine Einbildung gewesen wäre.

Seufzend leuchtete sie hinter die Betonmauer, prüfte, an welcher Stelle sie am gefahrlosesten hinüberkäme, und fasste sich ein Herz. Sie schwang das Bein auf die andere Seite. Die raue Oberfläche der Mauer scheuerte an dem feinen Stoff ihrer Hose. Peter Do machte wunderbare Mode, doch für Herausforderungen wie diese waren es einfach die falschen Stücke. Schade um eine ihrer Lieblingshosen.

Schließlich stand Everly mit rasendem Herzen auf der anderen Seite. Eine Armlänge von den Spitzen ihrer Ballerinas entfernt endete die Welt. Zumindest erschien es Everly so, denn der Kante vor ihren Füßen folgte Schwärze. Der Strahl ihrer Taschenlampe verlor sich im Zwielicht des schwindenden Tages. Hier ging es verteufelt weit in die Tiefe. Wo auch immer das Tier in Not lag – sie würde vermutlich nicht einmal herankommen.

Es war wohl besser, jemanden zu Hilfe zu rufen. Sie würde die Polizei informieren und dann weiterfahren. Ja, das war eindeutig vernünftiger. Erleichtert, eine einfache Lösung gefunden zu haben, wandte sie sich der Mauer zu, um erneut hinüberzuklettern. Sie wollte rasch weg von hier. Es war mittlerweile so dunkel, dass es ihr hier nicht mehr geheuer war. Das letzte Auto war vor einer kleinen Ewigkeit vorbeigekommen.

Ein neuer Ton hielt sie auf. Diesmal glich er einem Stöhnen. Vielleicht interpretierte sie zu viel hinein, aber es klang in ihren Ohren nach Resignation und Aufgeben und ganz bestimmt nicht so, als könnte sie einfach losfahren.

Erneut ließ sie den Strahl ihrer Taschenlampe über die nähere Umgebung wandern und dann sah sie ihn. Ein kleiner Hund kauerte auf einem Felsvorsprung etwas unterhalb von ihr. Sein schwarzes Fell tarnte ihn im Schatten des Busches, unter dem er saß.

»Wie kommst du denn dorthin?« Ob er gestürzt war und sich in dem Gebüsch verfangen hatte? Es sah danach aus, denn als er ihre Stimme hörte, kam Leben in ihn, doch er schien sich nicht bewegen zu können. Das Gestrüpp um ihn herum hatte ihm das Leben gerettet, ihn vor dem Sturz in die Tiefe bewahrt und gab ihn nun nicht mehr frei.

Everly dachte an ihre teure Seidenbluse, zögerte für eine Sekunde und schämte sich gleich darauf für diesen Gedanken. Sie legte sich flach auf den Boden und angelte nach dem Hund. Ihre Finger berührten seine Ohren. Weiter kam sie nicht an ihn heran. Er reckte seinen Kopf, leckte ihre Fingerspitzen ab und fiepte wieder. Diesmal übersetzte Everly es mit: »Nun hol mich schon hier weg.«

»Einen Moment noch«, antwortete sie in beruhigendem Tonfall. »Ich muss mir erst etwas überlegen.«

Der kleine Hund legte den Kopf schief und sah sie so treuherzig an, dass Everly gar nicht anders konnte, als ihre Beine nacheinander in mehrere Richtungen zu strecken, um mit den Füßen Halt zu suchen. Die Mauer war auf ihrer Seite von Wind und Regen bearbeitet worden, an einer Stelle war in Bodennähe ein Stück herausgebrochen. Everly verabschiedete sich geistig von ihren Zweihundert-Dollar-Schuhen und verkeilte ihren linken Fuß in dem entstandenen Spalt. Mit ihrem rechten Fuß musste sie länger herumstochern, ehe sie ihn hinter einem Felsen verhaken konnte. Zu intensiv wollte sie lieber nicht darüber nachdenken, ob dieses Manöver sie tatsächlich sichern würde, sollte sie ins Rutschen geraten. Sie schob ihren Oberkörper im Zeitlupentempo über die Kante, dankbar für die Dunkelheit, die einen zu genauen Blick in die Tiefe gnädig verhinderte. Zwar gehörte Everly nicht zu den Leuten, die schon auf einer Trittleiter Höhenangst bekamen, aber tagsüber wäre ihr an dieser Stelle wohl trotzdem übel geworden.

Ihr Oberkörper hing inzwischen oberhalb des Tieres in einer aberwitzig gefährlichen Position herunter, doch immerhin konnte sie nun den Hund erreichen. Mit einer Hand krallte Everly sich an einem Grasbüschel fest und hielt die Taschenlampe. Die andere angelte nach dem Hund. Der schien zu merken, dass sie ihm helfen wollte, und verhielt sich still. Vielleicht war er aber auch zu erschöpft. Er hatte den Kopf abgelegt und rührte sich selbst dann kaum, als Everly behutsam unter ihn griff und den kleinen Körper aus dem Gebüsch hervorzog. Er hatte sich mit einem Ohr und der Rute in einem Geflecht aus winzigen Zweigen verfangen, die seinen weiteren Sturz verhindert hatten. Sie legte die Taschenlampe ab und fing an, das Fell vorsichtig zu befreien.

Hoffentlich blieb der Hund weiterhin so ruhig. Würde er die wiedererlangte Freiheit bemerken und sich zu stark bewegen, würde es für ihn lebensgefährlich werden. Und für sie vermutlich auch.

Aber der kleine Kerl verhielt sich mustergültig still, und nachdem sie ihn angehoben hatte, ertastete Everly zu ihrem Schrecken die Ursache. Er war abgemagert und ihm fehlte wohl schlicht die Energie, sich zu rühren. Und noch etwas erkannte sie: Das winzige Fellbündel war ein Welpe – und es ging ihm erschreckend schlecht. Er war nicht nur erschöpft, er war geradezu apathisch. Ihre Sorge, er könnte losstürmen und abermals über den Rand in die Tiefe stürzen, erwies sich als überflüssig. Dieses Tier würde aus eigener Kraft nirgendwo mehr hingehen. Die Aufregung der Rettung hatte offenbar seine letzten Kraftreserven aufgebraucht.

»Du Armer, was ist dir bloß widerfahren?« So ein Hundebaby kam doch nicht von selbst hierher. Ob er unbemerkt aus einem Auto gepurzelt war und ihn seine Menschen gerade verzweifelt suchten? Oder war er ausgesetzt worden? Aber wer brachte so etwas übers Herz?

Was auch immer geschehen war – der Welpe benötigte einen Tierarzt. Am besten sofort, denn Everly glaubte, förmlich dabei zusehen zu können, wie das winzige Fellbündel schwächer und schwächer wurde. Sie setze den Hund neben sich ab, schob sich selbst zurück, bis sie nicht mehr über dem Abgrund hing, und blieb drei Atemzüge lang liegen. Ihr Herz klopfte bis zum Hals, Adrenalin waberte durch ihre Adern. Aber sie hatte es geschafft. Sie hatte den Hund geborgen. Jetzt musste sie ihn nur noch zu einem Tierarzt bringen.

Rasch erhob sie sich, nahm den Hund auf den Arm, stieg über die Mauer und lief zum Wohnmobil. Hier wickelte sie den Kleinen in ein Handtuch und legte ihn auf den Beifahrersitz. Sie versuchte, ihm etwas Wasser aus ihrer Hand anzubieten, aber der Welpe war zu schwach. Er sah wirklich schlimm aus. Sanft streichelte sie ihm über den Kopf, dann griff sie nach ihrem Handy. Nach dem Einschalten piepte es erwartungsgemäß einige Male, um den Eingang diverser Nachrichten zu vermelden. Damit würde sie sich später auseinandersetzen. Jetzt interessierte sie nur der nächstgelegene Tierarzt.

Für Red Cliff gab es keinen Eintrag, aber in Crosston Creek war eine Tierarztpraxis aufgeführt. Noah Amaro. Hoffentlich hatte er noch geöffnet. Sie wählte die Telefonnummer, die die Suchmaschine ausgespuckt hatte, doch landete sofort auf der Mailbox. »Sie rufen außerhalb der Geschäftszeiten …« Sie hatte es sich schon gedacht, legte auf und wartete nicht, ob am Ende vielleicht eine Notfallnummer durchgesagt wurde. Zu schreiben hatte sie ohnehin nichts und würde es anders versuchen. In diesen kleinen Städten kannte jeder jeden, irgendwer würde wissen, wo sie den Tierarzt fand. Sie gab die Adresse in ihr Navi ein, startete das Wohnmobil und fuhr los.

Weit war es nicht, bis sie den Abzweig nach Crosston Creek sah. Ihr Navi führte sie über eine breite Hauptstraße an den ersten Häusern vorbei, dann erreichte sie etwas, das wohlwollend betrachtet als Stadtzentrum bezeichnet werden konnte. Es schien einige Geschäfte zu geben, an einem Gebäude, durch dessen Scheiben sie drinnen lebhaftes Treiben erkannte, hing ein Schild mit der Aufschrift »Crosston Inn«. Das Navi lotste sie in eine kleine Querstraße, die Häuser wurden spärlicher, und als Everly sich schon fragte, ob sie überhaupt richtig war, fiel ihr Blick endlich auf eine Metalltafel mit dem Namen Noah Amaro und darunter den Hinweis Veterinär. Sie war erleichtert, Licht im Innern des zweistöckigen Hauses zu sehen.

Ihr Wohnmobil parkte sie auf einer freien Fläche seitlich daneben, stand auf und nahm den Kokon aus Handtuch und Hund vom Sitz. Der Welpe hatte sich die gesamte Fahrt über nicht gerührt. Hoffentlich schlief er nur.

Mit klopfendem Herzen drückte sie den Klingelknopf, und tatsächlich wurde nach einem bangen Moment des Wartens ein Schlüssel im Schloss gedreht. Die Tür öffnete sich und ein Mann erschien. Finster, war das erste Wort, das Everly in den Sinn kam. Er hatte das dunkle Haar und die dunklen Augen eines Lateinamerikaners und eine ausgesprochen düstere Miene.

Schweigend musterte er sie, dann blieb sein Blick an dem gegen ihre Brust gedrückten Bündel hängen. »Ja?« Der Tonfall passte zu seinem Auftreten.

Von so viel Unfreundlichkeit verunsichert, fühlte sich Everly wie vor den Kopf gestoßen. Wäre nicht der Hund auf ihrem Arm gewesen, hätte sie auf dem Absatz kehrtgemacht. »Äh … also …«

Der Mann stieß ungeduldig die Luft aus.

»Ich suche den Tierarzt. Noah Amaro.«

»Hmm«, brummte ihr Gegenüber. »Den haben Sie gefunden.« Er deutete mit einer Kopfbewegung in Richtung ihres geknüllten Handtuchs. »Deshalb?«

»Ja. Ein Hund.« Everly war einerseits erleichtert, den Tierarzt gefunden zu haben, andererseits fragte sie sich, ob sie ihm den kleinen, hilflosen Hund wirklich anvertrauen konnte. Irgendwie wirkte der Mann eher, als würde er Welpen frühstücken, als ihnen zu helfen.

»Was ist passiert?« Er trat zurück, was wohl bedeutete, dass sie reinkommen sollte.

»Ich weiß es nicht genau.« Everly folgte dem Tierarzt in ein Wartezimmer, das mit den lindgrünen Wänden, hellen Holzmöbeln und großen Naturaufnahmen an den Wänden so freundlich wirkte, dass es unmöglich von Noah Amaro eingerichtet worden sein konnte. »Auf dem Highway …«