Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

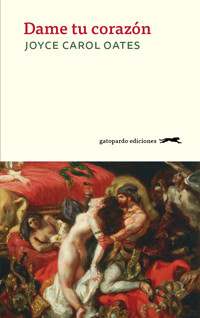

- Herausgeber: Gatopardo ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

La necesidad de amor —obsesiva, autodestructiva, impredecible— nos conduce a lugares prohibidos; así sucede en el mundo escalofriante de Dame tu corazón, esta colección de relatos de la inimitable Joyce Carol Oates. En estas diez magníficas historias nos encontramos con niños que escapan al control de sus padres; cónyuges que se despiertan un día y descubren que apenas se conocen; pasados obsesivos que interfieren en futuros inciertos y también con la certeza de que aquellos que tenemos más cerca pueden ser quienes nos hagan más daño. Historias sobrecogedoras capaces de despertar nuestras pasiones más profundas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 490

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Portada

Dame tu corazón

Dame tu corazón

joyce carol oates

Traducción de Patricia Antón

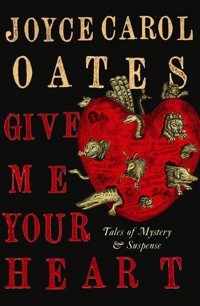

Título original: Give Me Your Heart

Copyright © 2010 by The Ontario Review, Inc.

Published by special arrangement with International Editors Co

and Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company

© de la traducción: Patricia Antón de Vez Ayala-Duarte, 2017

© de esta edición: Gatopardo ediciones, 2017

Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª

08008 Barcelona (España)

www.gatopardoediciones.es

Primera edición: febrero 2017

Diseño de la colección y cubierta: Rosa Lladó

Imagen de la cubierta: Detalle de La muerte de Sardanápalo (1827)

de Eugène Delacroix

Imagen de interior: Joyce Carol Oates en el festival literario Get Lit!, 2013

Fotografía de SpokaneFocus. CC BY 2.0

Imagen de la solapa: ©Dustin Cohen

eISBN: 978-84-17109-16-5

Impreso en España

Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Joyce Carol Oates en el festival literario Get Lit!, 2013.

Índice

Portada

Dame tu corazón

Cerebro/escindido

El primer marido

Strip Poker

Asfixia

Tétanos

El torrente

En ninguna parte

Sangría

Vena cava

Joyce Carol Oates

Otros títulos publicados en Gatopardo

A Richard Trenner

Dame tu corazón

Querido doctor K:

¡Cuánto tiempo ha pasado! ¿A que sí? Veintitrés años, nueve meses y once días.

Desde la última vez que nos vimos. Desde la última vez que me viste, tal como vine al mundo, sobre tus rodillas desnudas.

¡Doctor K! No pretendo que este saludo formal sea un halago, ni mucho menos una burla; por favor, compréndelo. No te escribo después de tantos años para pedirte un favor poco razonable (confío), ni para exigir nada, sólo para preguntarte si, en tu opinión, debería cumplir con el trámite, y tomarme la molestia, de cursar la solicitud para convertirme en la afortunada receptora de tu órgano más preciado, tu corazón; si después de tantos años puedo aspirar a cobrarme lo que me corresponde.

Me he enterado de que tú, el prestigioso doctor K, eres de los que han tenido la generosidad de firmar un «testamento vital» para donar tus órganos a quienes los necesiten. Nada de cosas anticuadas y egoístas como un funeral y un entierro en el cementerio para ti, ni siquiera una incineración. ¡Bien hecho, doctor K! Pero yo sólo quiero tu corazón, no tus riñones, tu hígado o tus ojos. A ésos pienso renunciar en beneficio de otros que los necesiten más que yo.

Por supuesto, mi intención es presentar mi solicitud como lo hacen otros en casos médicos similares al mío. Ni se me ocurriría esperar cualquier tipo de favoritismo por mi parte. La petición propiamente dicha se haría a través de mi cardiólogo. «Mujer de raza blanca, de mediana edad, bien conservada, atractiva, inteligente, optimista, pero con una cardiopatía; aparte de eso, goza de perfecta salud.» No se haría mención alguna de nuestra antigua relación, por mi parte al menos. Aunque tú, mi querido doctor K, como un posible donante de corazón, sí podrías indicar tu preferencia, digo yo.

Todo eso, sin duda, saldrá a la luz cuando mueras, doctor K. ¡Por supuesto! Ni un segundo antes.

(Sospecho que no eres consciente de que tu sino es morir pronto, ¿no? De que te queda menos de un año. De que tendrás un accidente «trágico» e «insólito», tal como lo describirán. De que supondrá un final «irónico» y «espantoso hasta lo indescriptible» para una «carrera brillante». Todo eso no lo sabes, ¿no? Siento no poder ser más específica con respecto a la fecha, el lugar, los medios; ni siquiera sobre si morirás solo o con uno o dos miembros de tu familia. Pero he aquí, precisamente, la verdadera naturaleza de un accidente, doctor K. Es una sorpresa.)

¡No pongas esa cara de pocos amigos, doctor K! Todavía eres un hombre apuesto, y todavía presumido, pese al cabello canoso y cada vez más escaso que, al igual que otros hombres presumidos que pierden el pelo, te has aficionado a peinarlo de lado sobre tu reluciente calva, imaginando que, si tú no eres capaz de advertir semejante ardid en el espejo, los demás tampoco. Pero yo sí lo veo.

Tus dedos torpes se desplazarán ahora hasta la última página de esta carta para ver mi firma —«Ángel»— y de repente te verás obligado a recordar…, con una punzada de culpa.

¡Es ella! ¿Sigue… viva?

¡Pues sí, doctor K! Más viva que nunca.

Como es natural, habrás llegado a imaginar que había desaparecido, que había dejado de existir, puesto que dejaste de pensar en mí hace tantísimo tiempo.

Estás asustado. Tu corazón, ese órgano culpable, ha empezado a latir con fuerza. Desde una ventana del primer piso de tu casa, en Richmond Street (victoriana y meticulosamente restaurada con tejas gris pálido y molduras azul marino, «pintoresca» y «señorial» entre otras de su mismo estilo en el viejo y exclusivo barrio residencial al este del Seminario Teológico), observas con inquietud…, ¿qué?

No me miras a mí, obviamente. Yo no estoy ahí.

En todo caso, no estoy donde puedas verme.

¡Y sin embargo, el cielo encapotado y mortecino parece palpitar con siniestra intensidad! Como un gran ojo que te mirase fijamente.

¡No pretendo hacerte daño, doctor K! De verdad que no. Esta carta no supone una reclamación de tu (póstumo) corazón, ni siquiera una «amenaza verbal». Si decides cometer la estupidez de mostrársela a la policía, te asegurarán que es inofensiva, que no es ilegal, que es una mera demanda de información; ¿debería yo, el «amor de tu vida», a quien no has visto en veintitrés años, cursar la solicitud para ser la receptora de tu corazón? ¿Qué posibilidades tiene Ángel?

Yo sólo quiero que me den lo que es mío, lo que se me prometió hace tantísimo tiempo. ¡Yo sí he sido fiel a nuestro amor, doctor K!

Sueltas una risotada áspera, incrédula. ¿Cómo vas a responder a este Ángel, si no ha incluido apellido ni dirección? Vas a tener que buscarme. Para salvarte, búscame.

Estrujas esta carta con la mano, la arrojas al suelo.

Te alejas trastabillando, con la intención de dejarla ahí tirada, pero es obvio que no puedes dejar las hojas estrujadas de mi carta manuscrita en el suelo de… —¿se trata de tu estudio?, ¿en el primer piso de la vieja y señorial casa victoriana en el 119 de Richmond Street?—, donde alguien podría encontrarlas, recogerlas y ponerse a leer lo que tú no querrías que leyera ninguna otra persona, sobre todo alguien «cercano» a ti. (Como si nuestras familias, en especial los parientes de nuestra misma sangre, estuvieran tan «cerca» de nosotros como en la auténtica intimidad del amor erótico.) Así que, como es natural, regresas; con dedos temblorosos, recoges las hojas desparramadas, las alisas y continúas leyendo.

¡Mi querido doctor K! Por favor, compréndelo, no siento rencor, no abrigo obsesiones. Yo no soy así. Tengo mi propia vida, y hasta he tenido una carrera (con moderado éxito). Soy una mujer normal, de mi tiempo y mi entorno. Soy como la exquisita araña negra y plateada con cabeza de diamante, la llamada «araña feliz», la única subespecie de araneidos que, según se dice, posee la particularidad de tejer telarañas medio improvisadas, tanto de forma circular como de embudo, y de errar por el mundo a su antojo, pues se siente como en casa, ya sea en la hierba mojada como en los interiores secos, oscuros y protegidos que son obra de la mano del hombre; que disfruta de libre albedrío (relativo) dentro de las inevitables limitaciones de la conducta de los araneidos; con una mordedura muy venenosa, a veces letal para los seres humanos, sobre todo para los niños.

Como la cabeza de diamante, tengo muchos ojos. Como la cabeza de diamante, puedo parecer «feliz», «dichosa» y «exultante» a la mirada de los demás. Pues ése es mi papel, mi interpretación.

Es cierto que, durante años, me resigné estoicamente a mi pérdida; a mis pérdidas, de hecho. (Y no es que te culpe a ti de esas pérdidas, doctor K. Aunque un observador imparcial podría concluir que mi sistema inmunológico quedó dañado debido al desplome físico y mental que me causaste al expulsarme de tu vida tan de repente.) Y entonces, este marzo pasado, al ver tu fotografía en el periódico —«El distinguido teólogo K será el director del seminario»— y, unas semanas más tarde, cuando te nombraron miembro de la Comisión Presidencial sobre Religión y Bioética, reconsideré mi postura. «Los tiempos del anonimato y el silencio han llegado a su fin —me dije—. ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no intentar cobrar lo que te debe?»

¿Recuerdas ahora el nombre de Ángel? ¿Ese nombre que no has deseado pronunciar a lo largo de veintitrés años, nueve meses y once días?

Busca mi nombre en cualquier listín telefónico; no lo encontrarás. Es posible que mi número no figure en la guía; es posible que ni siquiera tenga teléfono. Es posible que me haya cambiado el nombre. (Legalmente.) Es posible que viva en una ciudad remota en una región remota del continente; o es posible que, como la araña cabeza de diamante (el tamaño de la araña adulta es aproximadamente el de la uña de tu pulgar derecho, doctor K), habite silenciosa bajo tu propio techo, hilando mis exquisitas telas entre las sombrías vigas de tu sótano o en un nicho hueco entre tu precioso escritorio de caoba y la pared, o, vaya idea tan estupenda, en el recoveco mal ventilado, debajo de la antiquísima cama de latón con dosel en la que compartes la decrepitud de la madurez avanzada con la señora K.

¡Sí, así de cerca estoy, y sin embargo soy invisible!

¡Mi querido doctor K! Hubo un tiempo en que te maravillaba mi impecable «piel de Vermeer» y el cabello «hilado en oro» que me caía ondulado por la espalda, y que tú acariciabas y aprisionabas en tu mano. Hubo un tiempo en que yo era tu Ángel, tu «bienamada». Yo me deleitaba en tu amor, pues no lo ponía en duda. Era joven, virginal, tanto mi espíritu como mi cuerpo lo eran, y jamás habría puesto en duda la palabra de un distinguido hombre maduro. Y en el paroxismo de nuestro amor carnal, cuando te entregabas a mí por completo, o eso parecía, ¿cómo podrías haberme… engañado?

El doctor K del Seminario Teológico, un erudito y una autoridad en la Biblia, protegido de Reinhold Niebuhr y autor de exégesis «brillantes» y «revolucionarias» de los manuscritos del Mar Muerto, entre otros temas esotéricos.

«Pero yo no tenía ni idea… —te oigo protestar—. No le había dado motivos para creer, para esperar…»

(¿Que fuera a tragarme tus declaraciones de amor? ¿Que te tomara la palabra?)

«Cariño mío, mi corazón es tuyo. Siempre lo será, para siempre.» ¡Eso me prometiste!

Últimamente, doctor K, mi piel ya no está inmaculada. Es una piel con evidentes imperfecciones, de una mujer madura que no hace ningún esfuerzo por ocultar su edad. Mi pelo, antaño de un rubio rojizo resplandeciente, se ve ahora tan apagado, seco y quebradizo como la paja. Lo llevo a lo chico y me lo corto yo misma, sin mirarme apenas en el espejo mientras doy tijeretazos: chic, chac. Mi rostro, razonablemente atractivo, supongo, no es más que un borrón para la mayoría de observadores, sobre todo para los hombres estadounidenses de mediana edad. Recientemente, en más de una ocasión, tú me has mirado sin verme, mi querido doctor K, sin dar muestras de reconocer a tu Ángel, como no habrías reconocido un plato rebosante de comida que hubieras engullido veintitrés años antes con desenfrenado apetito, o alguna vieja fantasía sexual de la adolescencia, consumida y desechada tiempo atrás.

Para que conste, era la mujer con gabardina de color caqui y sombrero a conjunto que esperaba pacientemente en la librería universitaria mientras la cola de admiradores avanzaba despacio para que el doctor K firmara ejemplares de La vida ética: retos del siglo XXI. (Un breve tratado teológico, no un megaéxito de ventas, claro, pero sí decentemente exitoso, muy popular en los círculos académicos y los barrios residenciales de postín.) Sabía que tu «fabuloso» libro me decepcionaría, y sin embargo lo compré y lo leí con avidez, para toparme (una vez más) con un hecho desconcertante; tú, el doctor K, el hombre, no eres el individuo que aparece en tus libros. Los libros son apariencias astutas, estructuras artificiales que has creado para habitarlas temporalmente, al igual que un individuo tullido y deforme podría vivir en una estructura de incomparable belleza, contemplando el paisaje desde sus ventanas y enorgulleciéndose de hacerse pasar por su propietario, pero sólo temporalmente.

¿Verdad que sí? ¿No es ésa la clave del célebre doctor K?

Para que conste: varios domingos atrás, tú y yo nos cruzamos en el Museo de Historia Natural. Tú llevabas cogida de la mano a tu nieta de cinco años (Lisle, tengo entendido…, qué nombre tan bonito) y no reparaste en mí, como no habrías reparado en cualquier extraña que te hubieses cruzado en los empinados peldaños de mármol mientras bajaba de la Sala de los Dinosaurios en la sombría tercera planta a la que tú subías. Te inclinaste para decirle algo a Lisle, sonriente, y fue entonces cuando advertí tu ridícula y enternecedora forma de peinarte (de lado sobre la calva), y vi la carita dulce y asustada de Lisle (pues la niña, a diferencia de su abuelito miope, me había visto y reconocido al instante). Experimenté una oleada de triunfo, pues qué poco me habría costado matarte entonces; podría haberte hecho caer por esas duras escaleras de mármol con sólo empujar firmemente con ambas manos esos hombros ya un poco encorvados, y la fuerza de mi rabia habría vencido cualquier resistencia que hubiera podido oponer un hombre como tú, de más de noventa kilos, al borde de la vejez, rechoncho y con una panza flácida y colgante; habrías perdido el equilibrio de inmediato y dado un traspié hacia atrás, con una expresión de terror incrédulo en el rostro, y, todavía aferrando la mano de tu nieta, habrías arrastrado contigo a la inocente criatura en tu caída por las escaleras de mármol, gritando. ¡Conmoción, fractura de cráneo, hemorragia cerebral y muerte!

Por qué no intentarlo, por qué no cobrarme lo que me debe.

¡No lo hice, por supuesto, doctor K! Esa tarde de domingo, no.

¡Mi querido doctor K! ¿Te sorprende enterarte de que tu amor perdido, la del cabello «hilado en oro» y «pechos suaves como la seda», se las apañó para recobrarse de tu crueldad, y que cuando cumplió los veintinueve años empezó a progresar en su carrera en otra parte del país? Nunca llegaría a tener tanto renombre en mi campo como tú en el tuyo, doctor K, huelga decirlo, pero mediante el esfuerzo y el trabajo, imponiéndome privaciones y empleando la astucia, sí me abrí paso en un campo tradicionalmente dominado por los hombres y logré lo que podría considerarse un éxito menor, limitado. No hay nada, por lo tanto, de lo que deba avergonzarme, y es posible que hasta haya algo de lo que pueda sentirme orgullosa, si fuera capaz de sentir orgullo.

No voy a ser más explícita, doctor K, pero sí te daré una pista: mi campo guarda relación con el tuyo, aunque no es académico ni intelectual. Mi salario es mucho menor que el tuyo, por supuesto. No soy un personaje público ni alguien que goza de una reputación, y no siento grandes deseos ni de lo uno ni de lo otro. Lo mío es el terreno de los servicios, y hace mucho tiempo que sé cómo ser útil. Cuando se trata de las fantasías de los otros, sobre todo de los hombres, me he vuelto bastante experta en servir.

Sí, doctor K, es posible que incluso te haya servido a ti. Indirectamente, quiero decir. Por ejemplo: es posible que trabaje o supervise un laboratorio al que tu médico envía muestras de sangre, tejido de biopsias, etcétera, y al que un día mande algo extraído del cuerpo del célebre doctor K, cuya vida podría depender entonces de la exactitud y la buena fe de nuestros hallazgos de laboratorio.

¡No es más que un ejemplo entre muchos, doctor K!

No, mi querido doctor K, esta carta no es ninguna amenaza. ¿Cómo va a ser una amenaza si en ella declaro mi posición abiertamente, y por tanto con perfecta inocencia?

¿Acaso te sorprende que una mujer pueda ser una profesional, tener una carrera satisfactoria, y, aun así, soñar con que se haga justicia al cabo de veintitrés años? ¿Te sorprende saber que una mujer pueda estar casada, o haberlo estado, y pese a ello seguir obsesionada por su cruel y fraudulento primer amor, que no sólo la despojó de la virginidad sino también de su fe en el ser humano?

Te gustaría imaginar que tu Ángel desechado es ahora una solterona solitaria y amargada, ¿verdad?, que se oculta en la oscuridad a tejer horribles y pegajosas telarañas con el veneno que brota de sus entrañas. Pues resulta que es totalmente al revés; al igual que existen arañas felices que, según manifiestan los entomólogos, dan muestras de poseer la (relativa) capacidad de ser libres, y tejen telarañas variadas y originales, también hay mujeres felices que sueñan con que se haga justicia y se asegurarán de saborear su dulzura algún día. Pronto.

(¡Doctor K! ¡Qué afortunado eres de tener una nietecita como Lisle! Tan delicada, tan bonita, tan… angelical. Yo no he tenido una hija, lo confieso. Y no voy a tener una nieta. Si las cosas fueran distintas entre nosotros, Jody, podríamos compartir a Lisle.)

Jody… ¡Qué emoción me producía a los diecinueve años llamarte por ese nombre!, cuando los demás se dirigían a ti formalmente por el de doctor K. Que fuera secreto, ilícito, tabú —como llamar a tu padre por el nombre de un amante—, formaba parte de la emoción, por supuesto.

Jody, confío en que tu primera y angustiada esposa, E, no descubriera nunca ciertas pequeñas pruebas incriminatorias en los bolsillos de tus pantalones, en tu cartera o tu maletín, donde yo tenía la osadía de esconderlas. Eran mensajes de amor, expresados con toda inocencia. «Te quiero te quiero te quiero, mi gran jody.»

Ahora ya no serás el gran jody muy a menudo, ¿verdad, doctor K?

Según he sabido, Jody se ha ido desvaneciendo con los años. Junto con el grueso y áspero cabello negro azabache, esos ojos claros y sagaces y tu porte orgulloso, y la capacidad de tu pene pequeñajo para rejuvenecer y reinventarse con impresionante asiduidad. (En los inicios de nuestra aventura, por lo menos.) Ahora, que una estudiante de diecinueve años te llamara Jody sería obsceno, ridículo.

¡Ay, cuánto debe de gustarte oír la voz de Lisle llamándote abuelito!

Pero a veces, en sueños, oigo mis propios y vergonzosos susurros: «Jody, por favor, no dejes de quererme, por favor, perdóname, yo sólo deseo morir, merezco morir si tú no me amas», mientras de los torpes cortes en mis antebrazos brotaban hilillos de sangre en el agua caliente de la bañera; pero fue el doctor K, y no Jody, quien me habló de manera rotunda por teléfono, quien me comunicó: «Éste no es un buen momento. Adiós».

(Sin duda indagaste, doctor K. Tuviste que enterarte de que una amiga que intentó llamarme, preocupada, me encontró allí, sumergida en el agua sanguinolenta de la bañera, inconsciente y al borde de la muerte. Sin duda lo supiste, pero mantuviste una distancia prudencial, doctor K, ¡durante todos estos años!)

Doctor K, no sólo te las has apañado para borrarme de tu memoria, sino que diría que has olvidado también a tu angustiada primera esposa, E, Evie. La hija del hombre rico. Una mujer dos años mayor que tú, poco segura de sí misma, más bien feúcha y sin estilo. Cuando me amabas, te preocupaba despertar las sospechas de Evie, no porque ella te importara, sino porque habrías despertado también las sospechas del padre rico. Y tú estabas muy en deuda con el padre rico, ¿a que sí? «Pocos miembros del cuerpo docente pueden permitirse vivir cerca del seminario, en el elegante y antiguo barrio del East End de nuestra ciudad universitaria.» (O así fanfarroneabas, de esa forma tuya tan desconcertante, como quien contempla una ironía del destino y no una consecuencia de sus propias estratagemas; y mientras tanto, sonriendo, me besabas en la boca y deslizabas un dedo entre mis pechos para recorrer con él mi vientre tembloroso.)

¡Pobre Evie! Una muerte «accidental», un misterioso vehículo que da un bandazo e invade la acera azotada por la lluvia, un conductor que se da a la fuga, sin testigos… Yo te habría ayudado a llorar su pérdida, doctor K, y habría sido una madrastra cariñosa para tus hijos, pero a esas alturas ya me habías desterrado de tu vida.

O eso creías.

(Para que conste: no estoy insinuando que tuviera algo que ver con la muerte de la primera señora K. No te molestes en leer y releer estas líneas para averiguar si hay algo «entre» ellas. No lo hay.)

Y entonces, doctor K, convertido en un viudo con dos hijos, te marchaste lejos, a Alemania. Un año sabático que se alargó hasta convertirse en dos. Fui yo quien se quedó llorando la pérdida en tu lugar. (No la de la desafortunada Evie, sino la tuya.) En ciertos círculos, la muerte de tu esposa se consideró una «tragedia», pero yo preferí creer que había sido un simple accidente: una conjunción de tiempo, lugar, azar. Y ¿qué es un accidente sino una sincronización perfecta?

Doctor K, no voy a acusarte de hipocresía descarada (¿o sí?), y aún menos de engaño, pero no logro comprender por qué, pese al terror cobarde que te inspiraba la familia de tu primera esposa (ante cuyos miembros te sentías tan intelectualmente superior), volviste a casarte tras dieciocho meses con una mujer mucho más joven, casi tan joven como yo, con lo mucho que tuvo que haber enfurecido eso a tus antiguos parientes políticos. ¿A que sí? (¿O acaso dejó de importarte lo que pensaran? ¿Le habías sacado suficiente dinero al suegro para entonces?)

Tu segunda esposa, V, se librará de morir en un accidente y te sobrevivirá muchos años. Nunca he sentido rencor alguno por la voluptuosa —ahora más bien gorda— Viola, que entró a formar parte de tu vida después de que yo hubiera salido de ella. En cierto modo, incluso sentía cierta lástima por la joven, pues sospechaba que con el tiempo la traicionarías a ella también. (¿Y no lo has hecho ya? ¿En incontables ocasiones?)

No he olvidado nada, doctor K, mientras que tú, para condenación tuya, lo has olvidado prácticamente todo.

Doctor K, Jody, debo confesarte algo: ya entonces te ocultaba cosas, incluso cuando me creías transparente, traslúcida. En lo más recóndito de mi ser, abrigaba el deseo de poner fin a nuestro amor ilícito. Y anhelaba un final digno de una ópera magnífica, no de un simple melodrama. Incluso cuando me sentabas desnuda en tus rodillas —tú preferías decir «tal como vine al mundo»— y me comías con los ojos —«¡Preciosa! ¡Menudo bomboncito estás hecha!»—, yo me regocijaba con mis pensamientos secretos. A veces parecías ebrio de amor —¿de lujuria?— por mí: besabas, lamías, olisqueabas, sorbías…, me succionabas como un vampiro. (Las tensiones derivadas de la paternidad y de mantener la apariencia de yerno abnegado, así como la de «teólogo de renombre», te agotaban, te sacaban de quicio y exacerbaban tu vanidad masculina. Ingenua de mí, no tenía ni idea, por supuesto.) Pero cuando puse la mano sobre la piel cálida de tu nuca, advertí que mis dedos asían una cuchilla de afeitar, y sentí los primeros borbotones atónitos de tu sangre, con tanta viveza que incluso ahora puedo sentirlos. Me desvanecí, con los ojos en blanco, y tú me sujetaste en tus brazos…; y por primera vez (supongo que fue la primera) creíste ver en tu ángel hilado en oro una suerte de preocupación, un lastre, una carga no muy distinta a la de una esposa neurótica y con tendencia a angustiarse. «Cariño…, pero ¿qué te pasa? ¿Es esto un juego, cariño? Mi preciosa niña, no es divertido que me des estos sustos, con lo que yo te quiero.»

Aferrando mis dedos helados a los tuyos cálidos y fuertes, te llevaste mi mano a tu corazón, a ese corazón grande, poderoso y palpitante.

¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Por qué no cobrarme… ese corazón.

Me lo he ganado.

¡Qué inspirada me siento al redactar esta carta, doctor K! La estoy escribiendo a un ritmo frenético, sin detenerme siquiera a tomar aliento. Es como si un ángel guiara mi mano. (¡Uno de esos que se ven en los grabados alemanes, esos ángeles de la ira, altos, de alas correosas y feroces rostros medievales!) He releído algunas de tus obras publicadas, doctor K, incluido el tratado plagado de notas al pie sobre los manuscritos del Mar Muerto que te granjeó la reputación de erudito joven y ambicioso con poco más de treinta años. Pero qué curioso y anticuado parece ahora todo eso; se remonta al siglo XX, cuando Dios y Satán eran, de algún modo, más reales para nosotros, como si formaran parte de los objetos de la casa… Últimamente he leído sobre nuestros orígenes religiosos primitivos, sobre que en los inicios Dios y Satán eran uno solo, pero ahora, en nuestra tradición cristiana, siempre van separados. Y es una separación fatídica, pues nosotros, los cristianos, no concebimos que nuestra deidad sea capaz de hacer el mal, si fuese así no podríamos amarla. Doctor K, mientras escribo esta carta, mi corazón de cardiópata, con su misterioso palpitar, se acelera unas veces y late despacio otras, y de pronto da un vuelco, emocionado ante la certeza de que estás leyendo estas palabras con la creciente sensación de que son justas. Ha empezado a caer una lluvia intensa que repiquetea en el tejado y las ventanas del sitio en donde vivo, una lluvia idéntica (¿lo es?) a la que repiquetea en el tejado y las ventanas de tu casa a sólo unos kilómetros (¿o serán muchos?) de distancia; a menos que yo viva en una parte del país a miles de kilómetros de ti y que la lluvia no sea idéntica. Y sin embargo puedo acudir a tu lado en cualquier momento. Puedo ir y venir a mi antojo, aparecer y desaparecer. Hasta es posible que haya contemplado la encantadora fachada de La Abeja Hacendosa, el parvulario de tu preciosa nietecita, que incluso lo hiciera mientras compraba zapatos en compañía de V, aunque esa mujer de carrillos caídos, con un kilo de maquillaje y que calza un cuarenta fuese ajena a mi presencia, por supuesto.

Y precisamente este domingo pasado visité una vez más el Museo de Historia Natural, siendo consciente de que cabía la posibilidad de que tú volvieras. Pues me pareció posible que me hubieras reconocido en las escaleras, y me hubieras hecho una señal con los ojos, sin que Lisle se percatara de ello; me instabas a regresar para encontrarme contigo, a solas. Has de saber que el profundo vínculo erótico que hay entre nosotros jamás podrá romperse; tú penetraste en mi cuerpo virginal, tú me arrebataste la inocencia, la juventud, la mismísima alma. «¡Mi ángel! Perdóname, vuelve a mí, te compensaré todo el sufrimiento que has padecido por mi culpa.»

Esperé, pero no apareciste.

Esperé, y la sensación de que tenía una misión que cumplir no decayó sino que se volvió más firme.

Me di cuenta de que era la única visitante de la sombría tercera planta, en la Sala de los Dinosaurios. Mis pasos resonaban levemente en el desgastado suelo de mármol. Un guarda del museo, de cabello blanco y con una panza como la tuya, me miró con los párpados entornados; estaba sentado en una silla de lona, con las manos sobre las rodillas. Como un muñeco de cera. Como uno de esos modelos de trampantojo. Ya sabes, esas figuras tan siniestras y realistas que suelen verse en las colecciones de arte contemporáneo, sólo que aquella figura desgarbada no estaba cubierta de vendajes blancos. Pasé junto a él tan silenciosamente como un fantasma. Llevaba la mano (enguantada) dentro del bolso y mis dedos asían una cuchilla de afeitar que para entonces había aprendido a blandir con pericia y valor.

A hurtadillas recorrí la Sala de los Dinosaurios en tu busca, pero en vano; a hurtadillas, me detuve a espaldas del guarda dormido, sintiendo cómo se aceleraban los arrítmicos latidos de mi corazón con la emoción de la caza…, pero dejé que el momento pasara, por supuesto; no era a un guarda de museo a quien iba destinada la cuchilla de afeitar, sino al célebre doctor K. (Aunque no abrigaba la menor duda de que podría haber utilizado mi arma contra aquel viejo, de pura frustración por no haberte encontrado, e impulsada por la femenina rabia por los siglos de maltrato y explotación; podría haberle rebanado la arteria carótida para luego batirme en retirada sin que una sola gota de sangre me manchara la ropa; y mientras el hombre moría desangrado sobre el desgastado suelo de mármol, podría haber descendido hasta la prácticamente desierta segunda planta del museo, y de ahí acceder a la primera, con el fin de pasar inadvertida entre los visitantes del domingo que se hacinan a la entrada de una nueva exposición de diseño gráfico por ordenador. ¡Qué fácil!) Me encontré vagando entre gelatinosas réplicas de dinosaurios, algunas gigantescas, como la del tiranosaurio rex, otras del tamaño de bueyes, y otras bastante más pequeñas, a escala humana; admiré los reptiles voladores, con sus largos picos y sus alas con garras. En una superficie reflectante sobre la que planeaba una de esas criaturas prehistóricas, contemplé mi cara pálida con rojeces y mi mata de pelo ceniciento. «Cariño mío —susurrabas—, siempre te adoraré, ¡con tu sonrisa de ángel!»

¿Has visto, doctor K? Todavía sonrío.

¡Doctor K! ¿Qué haces ahí de pie, tan tieso, ante una ventana de tu casa? ¿Por qué te encoges, abrumado por un miedo escalofriante? No va a pasarte nada que no sea justo. Nada que no merezcas.

Te gustaría romper en pedazos estas páginas que sujeta tu mano temblorosa, pero no te atreves. ¡El corazón te late con fuerza, aterrado ante la posibilidad de que te lo arranquen del pecho! Desesperado, estás considerando la posibilidad de mostrarle mi carta a la policía, pero decidirás no hacerlo. (¡Te da vergüenza lo que la carta revela sobre el célebre doctor K!) Estás considerando la posibilidad de enseñársela a tu mujer, pero decidirás no hacerlo, pues ya has mantenido con ella muchas sesiones agotadoras de desnudar tu alma, de confesiones y exoneración; has visto la repugnancia en sus ojos. ¡Ya no más! Y no tienes agallas para contemplarte en el espejo, pues ya no soportas ver tu propio rostro reflejado en él, esos ojos culpables y afligidos. Entretanto, yo, la venenosa cabeza de diamante, tejo satisfecha mi sutil telaraña entre las vigas de tu sótano, o en el hueco que hay entre tu escritorio y la pared o, vaya idea tan estupenda, en el mismísimo colchón de la camita infantil en la que duerme, cuando visita a sus abuelos en la casa de Richmond Street, la preciosa y pequeña Lisle.

Invisible tanto de día como de noche, sigo hilando la tela que brota de mis entrañas, incansable y leal… Feliz.

Cerebro/escindido

En el instante preciso en que entra en la casa por la puerta trasera y ve, o cree ver, un movimiento fugaz, una sombra en el pasillo más allá de la cocina, y oye una aspiración repentina o un jadeo, decide no retroceder, presa del pánico, y no salir corriendo de la casa sino dar un paso adelante y preguntar con rotundidad: «¿Jeremy? ¿Eres tú?». Pues ha visto el coche de su cuñada aparcado en el arcén de la carretera, a quince o veinte metros de la rampa de acceso a su casa, y está casi segura de que es el Toyota de Veronica, que suele conducir Jeremy. Se le ocurre entonces pensar que esperaba ver a Veronica en la clínica esta mañana, pero que no ha aparecido… Esos pensamientos la asaltan como ruidosos avispones mientras vuelve a preguntar, más alto ahora: «¿Eres tú? ¿Jeremy?». El chico no debería estar aquí, en esta casa, a estas horas sin que nadie lo haya invitado. Ella no ha cerrado con llave la puerta de atrás, como suele hacer cuando va en coche hasta la clínica, pues luego vuelve, para regresar al cabo de unas horas a la ciudad, de nuevo camino a la clínica, un trayecto de 4,2 kilómetros exactamente, de los que ha memorizado cada propiedad, cada tramo de acceso, cada cruce y cada calle, y que reproduce mentalmente, primero en un sentido y luego en el contrario, cada vez que se dirige a la ciudad, a la clínica de rehabilitación, para ver a su marido, y luego regresa a casa como preámbulo para conducir de vuelta a la clínica, un recorrido que a fin de cuentas, como ha llegado a comprender, no es más que un preámbulo a su vez para regresar a casa. Gran parte de esta mañana la ha pasado en la clínica; trata de llegar a las ocho en punto, cuando la clínica abre sus puertas para las visitas, porque es muy madrugadora. Tanto ella como Jim son madrugadores, rara vez duermen más allá del amanecer, ni siquiera las mañanas gélidas y sin sol de invierno. Y permanece en la clínica, junto a la cabecera de su marido, hasta las siete de la tarde, cuando, agotada, regresa a casa para pasar allí el resto de la jornada. Junto al lecho de Jim, lee para él, comprueba si hay correo electrónico en su portátil y le lee a Jim aquellos mensajes, cada vez menos frecuentes, que le parecen importantes, y que en su opinión él debería escuchar. Con una lógica infantil, piensa: «Si soy una buena esposa, si me porto bien, Dios tendrá piedad de nosotros, Dios hará que Jim se recupere», y de momento no le ha hecho oídos sordos a esa súplica, que ella sabe vana y cobarde, pues a Jim lo han trasladado del hospital a la clínica, e incluso han prometido que no tardarán en mandarlo de vuelta a casa para que se ponga bien y recupere las fuerzas. Ya no necesita que lo alimenten con una sonda, y poco a poco su rostro va recobrando el color, que antes lucía una palidez cadavérica. Pero aún se cansa con facilidad y se queda dormido en mitad de la conversación, y los amigos que acuden a visitarlo han aprendido a disimular la impresión y el malestar que sienten al ver a Jim Gould tan cambiado, el pobre Jim que antaño fue tan vital y activo, tan sonriente, simpático y querido, y cuyo cuerpo parece ahora haberse encogido: ha perdido más de veinte kilos, tiene unas manos frágiles y unas piernas inútiles; los músculos, antes poderosos, se han atrofiado, y esas piernas ya no son más que huesos cubiertos de una piel fina y sin vello, una visión terrible. De modo que ella ha aprendido a no ver. Y a ocultar su miedo. Y a sonreír, como aprenden a hacerlo las enfermeras. Y cuando él le pide que por favor le dé un masaje en las piernas porque le duelen, ella sonríe y fricciona esas piernas duras y huesudas, flacas como las de un niño, y mientras masajea las piernas de su marido, ambos bromean; quiere tanto a este hombre que daría la vida por él, eso le parece, y sin embargo qué cansada ha llegado a sentirse tras estas últimas semanas, qué exasperada con sus exigencias. Los cambios de humor de Jim se han vuelto impredecibles, a la mínima se enfada. Esta mañana, en sus prisas por llegar a la clínica, ella se ha olvidado de llevarle el último número de una revista especializada de la que su marido ha sido asesor editorial. Cuando Jim se ha percatado de su olvido se ha disgustado y se ha puesto de un mal humor evidente, y ella le ha dicho: «Cariño, no pasa nada, ahora mismo vuelvo a buscar la revista y te la traigo», y él le ha contestado de inmediato: «No, no hace falta, puedes traérmela la próxima vez», y ella ha insistido en que sí, en que por supuesto cogerá el coche e irá a buscarla, pues esta mañana tiene que hacer otros recados en la ciudad. Además, a Jim tienen que hacerle varias pruebas esta mañana. Y le ha dado un beso en la mejilla y le ha dicho que tardará menos de una hora en volver. Le produce un secreto alivio, casi infantil, el hecho de poder salir de la clínica al poco tiempo de haber llegado, huir de ese lugar tan poco acogedor y escasamente iluminado, de los olores, no hay que pensar en los olores, los olores que llevan décadas acumulándose. Y de los demás pacientes y los demás visitantes, en su mayoría mujeres de su edad o mayores, a quienes ha llegado a reconocer, al igual que han llegado a reconocerla a ella, y que temen verse unas a otras fuera de la clínica. Ella es una de las pocas que se esmera en cuidar su aspecto. No es presumida, pero sí una mujer consciente de la cara que tiene, del cuerpo que tiene, de cómo la observan los hombres, o la observaban antaño, con algo más que simple interés. Hoy, un día laborable, lleva un precioso traje de chaqueta y pantalón de un pálido color amarillo crema que la favorece y realza su cuerpo bien proporcionado, según ella, y un pañuelo italiano de color melocotón. Toda la vida ha sido una mujer atractiva y de huesos grandes, aunque nunca lo que se diría gorda; esa palabra suena ofensiva a sus oídos, obscena. Tiene la cara redonda, de mejillas carnosas, la piel levemente sonrosada, como si se le hubiera tostado un poco al sol —una belleza morena clásica, la llama su marido—, pero ahora, cuando se ve en el espejo retrovisor del coche, de camino a casa, le impresionan los surcos en su frente, las arruguitas blanquecinas que cierran como paréntesis sus ojos y las comisuras de su boca, en la que no queda rastro del lápiz de labios de color coral que tan cuidadosamente se ha aplicado esta mañana. Se le escapa un gritito de angustia: «¡No es justo! Mi cara empieza a venirse abajo, y aún soy joven». Pues ella tiene siete años menos que el hombre que yace postrado en la clínica de rehabilitación. Durante muchos años ha sido la esposa más joven de su círculo social. Y, de hecho, sigue sintiéndose la más joven, la mujer a quien los hombres devoran con los ojos, a quien miran con admiración. Y cuando toma el desvío hacia Constitution Hill, y entra en Westerly Drive, ve un coche mal estacionado, atravesado entre la acera y la calzada. Es un Toyota negro, qué raro que lo hayan aparcado tan mal. Ese coche es el que conduce últimamente su sobrino de diecisiete años, Jeremy. Siente una punzada de desaprobación. Ni su hermano ni su cuñada parecen capaces de meter en vereda a Jeremy, a quien han expulsado temporalmente del instituto por consumir drogas, amenazar a otros alumnos, provocar a un profesor. Ella sabe que Jeremy, pese a ser menor de edad, está fichado por allanamiento de morada en su barrio cerca de la universidad. Sin embargo, cuando toma el camino de acceso a su casa deja de pensar en su sobrino. Es una rampa de gravilla bastante empinada y flanqueada por setos de hoja perenne muy descuidados. Con la repentina hospitalización de su marido, y luego la rehabilitación, nadie se ha ocupado del jardín, y ella apenas dedica atención a la hojarasca que el viento deja en los arbustos, a los papeles y periódicos viejos esparcidos por el césped. Sólo repara en el estado del jardín cuando está en el coche, y en cuanto se baja de él para entrar en la casa, lo olvida. Tiene demasiadas cosas en la cabeza; no es justo. Y ahora empuja suavemente la puerta trasera, que se abre con demasiada facilidad, con tan sólo rozarla, y ve esa sombra que recorre fugazmente una pared. Y piensa con una oleada de rabia: «Cree que estoy con Jim en la clínica, cree que no hay nadie en casa». Pues dicen de ella, de Trudy Gould, que es una santa, un día tras otro en el hospital, y ahora en la clínica de rehabilitación, una mujer desinteresada que lleva meses junto a la cabecera de su marido sin rechistar. Sabe lo que dice la gente de ella, le satisface que digan esas cosas, de hecho le aterroriza la casa desierta. Ahora lamenta amargamente no haber tenido hijos, sí, pero tanto ella como su marido decidieron que era demasiado arriesgado adoptar uno, meter al hijo de unos padres desconocidos en su pulcra casa. Y ahora, cuando entra en la cocina haciendo ruido a propósito con los tacones de cinco centímetros de sus caros botines italianos de cuero, se siente invadida por una especie de rebeldía; no va a dejarse asustar por su propio sobrino, el alto y larguirucho Jeremy, el chico de ojos negro azabache al que vio nacer. Tía Trudy, la llama él, o al menos la llamaba así hasta un par de años atrás cuando pareció sufrir tantos cambios. Pero está convencida de que le cae bien a Jeremy; de que a ella nunca le haría daño. Va hasta el pasillo, exclamando con un tono de reprimenda: «¡Jeremy! Te he visto», y se da cuenta de que el chico tiene el rostro extrañamente enrojecido, que resopla y sus ojos están dilatados y húmedos —está bajo el efecto de alguna droga, se dice—, y aun así avanza hacia él para regañarlo, con virulencia: «Jeremy, ¡qué haces aquí! ¡Cómo te atreves!». Y ni siquiera cuando él se abalanza sobre ella jadeando como un perro y la arroja de espaldas contra la pared consigue creerlo —«No me hará daño, ésta es mi casa»—. Y finalmente acaban en la cocina, los dos forcejeando en la cocina. Se vuelca una silla y Jeremy grita con su voz ronca de adolescente: «Cállate ya, cierra el pico, vieja bruja, cabrona», y ella le increpa que se largue, que deje de hacer lo que está haciendo, y le da un bofetón, pero Jeremy, ofuscado, coge un cuchillo de la encimera, uno pequeño pero afilado, y de pronto empieza a asestarle puñaladas a esa tía suya a quien no parece reconocer, a la atónita tía Trudy a la que conoce desde que nació, mirándola ahora con los ojos vidriosos, entornados hasta convertirlos en meras rendijas. Indefensa, ella alza los rollizos brazos con las manos extendidas, con el fin de protegerse, de evitar las terribles cuchilladas. Ya no lo regaña, la voz se le quiebra, suplicante: «No, no, Jeremy…, por favor, no me hagas daño… Tú no quieres hacerme daño, Jeremy…, no…», mientras la hoja corta y afilada se lanza sobre ella como una enloquecida ave de presa, cebándose en su rostro, en su cuello, en los pechos que presionan contra la tela amarillo pálido de su americana empapada ya de sangre. Y entonces ese extraño y furioso ser que se parece a su sobrino de diecisiete años retrocede, dejándola a ella espatarrada en el pegajoso suelo de la cocina, para que se asfixie en su propia sangre, pues le ha perforado los pulmones y la sangre le sube a borbotones por la garganta, y de pronto, asaltado por algo parecido a la euforia, el chico arroja al suelo el cuchillo ensangrentado: «¡Te lo he dicho! ¡Te he dicho que me dejaras en paz, cabrona!». Sale dando tumbos de la cocina y echa a correr escaleras arriba, aunque hacía años que no pisaba el piso de arriba de la casa de su tía en Westerly Drive, y hurga como un loco en los cajones de la cómoda, dejando huellas sanguinolentas, pisadas sanguinolentas, como si las llamativas suelas barrocas de sus zapatillas Nike acometieran una danza juguetona. Caramba, qué subidón lleva, menudo colocón, cómo va a alardear ante esa chica mayor por la que ha perdido la cabeza, una chica con la que se droga, con la que se acuesta y se droga, le dirá que no había planeado nada de lo ocurrido en casa de la mujer rica, que actuó por puro instinto. Le contó a la chica que conocía una casa en Constitution Hill, de una mujer que se pasaba el día entero en el hospital con su marido, pero no le dijo que la mujer era su tía, sólo fanfarroneó sobre que podría andar a sus anchas por la casa el tiempo que quisiera, buscando dinero y cosas que llevarse, allí, en Constitution Hill, donde las casas son tan grandes, ubicadas en parcelas enormes y separadas de los vecinos, y nadie lo vería y si surgían problemas nadie se enteraría… En ese instante en el que empuja suavemente la puerta, ella ve todo eso, igual que el fogonazo de un único relámpago puede iluminar un paisaje nocturno de retorcida e inimaginable complejidad. Y en el instante en que lo ve, retrocede por puro instinto para alejarse de aquella puerta que se ha abierto con demasiada facilidad con sólo tocarla y, con sus prietos botines italianos de cuero, echa a correr sendero abajo, dando traspiés en la gravilla. Por supuesto que al llegar ha visto el Toyota negro de su cuñada mal aparcado en la calle, ha reconocido el Toyota por la ristra de abolladuras en el parachoques trasero y por las primeras letras de la matrícula, ver. No, no estaba dispuesta a huir, no iba a batirse en retirada, ni en broma. Lo que ha hecho ha sido girar y subir por la rampa de gravilla de acceso. En la parte trasera de la casa, que es la entrada que Jim y ella siempre utilizan, ve, o cree ver, que la puerta está ligeramente entreabierta. Aún tiene tiempo de huir, una parte de su cerebro sabe que «no debo entrar ahí, Jim no querría que entrara», pues su primera responsabilidad es para con su marido, que la espera en la clínica, pero ésta es su casa, la casa en la que ha vivido con él, Jim Gould, durante veintiséis años. Nadie tiene derecho a impedirle el acceso, nadie tiene derecho a entrar en esta casa sin su permiso, ni siquiera un pariente, ni siquiera Jeremy, su sobrino tímido y huraño, de ojos negro azabache, y así, con aire desafiante, entra en la cocina, sus tacones repiquetean sobre las baldosas, y en ese instante ve un movimiento fugaz, una sombra en el pasillo más allá de la cocina, oye una aspiración repentina o un jadeo, y siente un subidón de adrenalina en las venas, se niega a emprender la huida sendero abajo, dando traspiés y gritando para buscar ayuda, una mujer rolliza que pasa de los cincuenta y aun así parece casi una niña, tanto por su actitud como por su forma de hablar; no, no va a ir dando tumbos hasta la puerta de al lado, donde una asistenta hispana la acogerá, salvándola de este modo, y llamará al 911, el número de emergencias, mientras la señora Gould se desploma en una silla de la cocina, sin aliento y jadeando como un animal aterrorizado, pero no, eso no va a pasar: no dejará que la venza el miedo, no huirá de su propia casa, no dejará que la salven de asfixiarse en su propia sangre. Así lo ha decidido, ella es la belleza morena clásica de Jim Gould, nunca ha sido una mujer vanidosa pero tiene buena opinión de sí misma, no es una débil como su cuñada, y por lo tanto no emprenderá una huida precipitada y humillante de su propia casa. Lo que hará será dar un paso adelante haciendo ruido a propósito con los tacones de los botines y preguntar con rotundidad: «¿Jeremy? ¿Eres tú?».

El primer marido

i

Todo empezó de la forma más inocente: estaba buscando el pasaporte de su mujer.

Los Chase planeaban su primer viaje a Italia juntos. Para celebrar su décimo aniversario de boda.

El pasaporte del propio Leonard, desgastado por el uso, estaba exactamente donde siempre lo guardaba, pero por lo visto el de Valerie, que no se utilizaba con tanta frecuencia, no estaba allí. Así que Leonard rebuscó en los cajones asignados a su mujer: en los cajones de la cómoda, en los cajones del escritorio, en el único cajón, muy poco profundo, de la mesa de madera de cerezo que había en un rincón de su habitación que Valerie utilizaba a veces como escritorio, y allí, en una carpeta de cartulina, junto a una copia compulsada de la partida de nacimiento de su mujer y otros documentos, encontró el pasaporte. Y, al fondo del cajón, una serie de fotografías sujetas con una goma raída.

Polaroids. A juzgar por los colores ligeramente desvaídos, polaroids antiguas.

Leonard fue pasando las fotografías como si fueran naipes. En ellas aparecía una pareja joven: Valerie y un hombre al que no reconocía. Valerie se veía increíblemente joven y más guapa de lo que él la había visto nunca. El cabello cobrizo le caía en cascada sobre los hombros desnudos. Llevaba la parte de arriba de un biquini de color rojo y unos shorts blancos. El joven moreno y apuesto que estaba a su lado le rodeaba los hombros con un brazo bronceado en un gesto íntimo y juguetón, un gesto de evidente posesión sexual. Muy probablemente, ese hombre era el primer marido de Valerie, a quien Leonard no había llegado a conocer. Los jóvenes amantes aparecían sentados a una mesa de hierro forjado, blanca, en la terraza de una cafetería, o en el balcón de una habitación de hotel. En varias instantáneas podía observarse a poca distancia una franja amplia y curva de arena blanca, unas aguas de color turquesa. Más allá de la pareja, en la terraza, había palmeras decorativas, buganvillas tan carmesíes como llamaradas. El cielo era de un intenso azul tropical. Las cinco o seis fotografías debía de haberlas tomado una tercera persona, quizá un camarero o un empleado del hotel. Leonard las miraba fijamente, como en trance.

El primer marido. Ahí estaba el primer marido. ¿Yardman? ¿Se llamaba realmente así? Leonard sintió una punzada de celos sexuales. No quería pensar: «Y yo soy el segundo marido».

En el dorso de una polaroid, de puño y letra de Valerie, se leía: «Oliver y Val, Cayo Hueso, diciembre de 1985».

Oliver. Ése era el nombre de pila de Yardman. Leonard lo recordaba ahora vagamente. En 1985, Val tenía veintidós años, casi la mitad de su edad actual, y aún no se había casado con Oliver Yardman, pero lo haría al cabo de un año. Era muy posible que en aquel momento ya fueran amantes. Ese viaje a Cayo Hueso habría sido una especie de luna de miel. ¡Cuánta felicidad sensual y desinhibida en los rostros de los amantes! Leonard tenía la certeza de que Valerie le había dicho que no conservaba fotografías de su primer marido.

—Lo mínimo que podemos hacer con nuestros errores —le comentó su mujer con una graciosa mueca— es no conservar testimonios de ellos.

A Leonard, que había conocido a Valerie cuando ella tenía treinta y un años, algunos después de su divorcio de Yardman, se le había dado a entender que el primer marido era mayor que Valerie, no muy apuesto y más bien poco interesante. Ella aseguraba haberse casado «demasiado joven» y que el divorcio, cinco años más tarde, había sido «amistoso», ya que no tuvieron hijos y el pasado que compartieron era poco relevante. Yardman trabajaba en un negocio familiar, en un barrio de las afueras de Denver, «un empleo aburrido, sólo para sacar dinero». A Valerie, que se había criado en Rye, Connecticut, no le había gustado Colorado, y hablaba de esa parte del país y de ese «periodo temprano» de su vida con desdén.

Y, sin embargo, ahí tenía una prueba de que Valerie había sido feliz con Oliver Yardman en diciembre de 1985. Era obvio que Yardman le llevaba tan sólo unos años a Valerie y que, lejos de ser poco atractivo, era realmente apuesto: ojos oscuros y ávidos, facciones muy marcadas, con un cierto rictus displicente y caprichoso en los labios, unos labios de niño mimado. En una de las polaroids más reveladoras, Yardman atraía a Valerie hacia sí, y la agarraba del hombro con una mano, mientras que la otra quedaba bajo la mesa, y con ella muy probablemente le agarraba el muslo. El tipo tenía el cabello oscuro y espeso. En la mandíbula cuadrada afloraba la sombra de una barba. Llevaba una camiseta blanca y ceñida a su torso musculado y un bañador ajustado; un vello oscuro le cubría las piernas. Presos de una suerte de pueril placer sensual, los dedos de sus pies descalzos se curvaban hacia arriba.

Leonard sintió un estremecimiento de repulsión física, de ira. De modo que ése era Oliver Yardman, el primer marido.

No era en absoluto el hombre que le había dejado entrever Valerie.

En su momento le pareció extraño, aunque no desagradable, que Valerie no le hubiese preguntado sobre su pasado (con lo cual se alude, siempre, a un pasado sexual). A diferencia de cualquier otra mujer que Leonard hubiese conocido de adulto, Valerie ni siquiera le había preguntado si había estado casado.

Había supuesto un alivio conocer a una mujer tan rebosante de confianza en sí misma que pareciera no experimentar los más mínimos celos sexuales. Leonard comprendía ahora que, probablemente, Valerie no había querido que la interrogaran sobre su propio pasado sexual/conyugal.

Miró fijamente las polaroids con el entrecejo fruncido. Debería reírse, volver a dejarlas donde estaban, al fondo del cajón, procurando que la desgastada goma no se rompiera, pues no era de esos que andan revolviendo en las cosas privadas de su mujer, desde luego. Tampoco era un hombre proclive a sentir celos.

¡De todas las emociones innobles, los celos tenían que ser la peor! Y la envidia.

Sin embargo, acercó las fotos a la ventana, donde lucía un sol débil de noviembre tras las masas de nubes sobre el río Hudson, y distinguió que la mesa a la que se sentaba la joven pareja estaba llena de vasos, una botella de vino (tinto, oscuro) casi vacía y servilletas arrugadas como ropa desechada sobre los platos sucios. Valerie llevaba un anillo en la mano izquierda y unas bolitas de plata brillaban en los lóbulos de sus orejas, ardientes, sonrosadas. En algunas fotos, Valerie se agarraba a su enérgico y joven amante, como él a ella, con actitud posesiva y juguetona. Era evidente que estaba ebria de vino, y de amor. Era la imagen de una pareja apasionada que se había despertado tarde después de una noche de amor. Ese almuerzo copioso y con vino sería su primera comida del día, y probablemente volverían luego a la cama, donde se desplomarían uno en los brazos del otro para dormir la siesta. En la foto más descarada, Valerie aparecía tendida sobre Yardman, con su lustroso cabello desparramado sobre su pecho; un brazo le rodeaba la cintura y el otro quedaba medio oculto bajo la mesa, con la mano probablemente en el regazo de Yardman. En la entrepierna de Yardman. Valerie, que ahora juzgaba desagradable la vulgaridad, se molestaba si Leonard soltaba tacos y aseguraba detestar las películas «demasiado explícitas», había tocado a Yardman de manera provocativa en presencia nada menos que de la tercera persona que sujetaba la cámara. A Leonard, su expresión burlona de niñita inocente le resultaba familiar: «¡Yo no, qué va! ¡Yo no soy una niña mala!».

Leonard miraba la foto fijamente. El corazón le palpitaba de puro rencor. En ella aparecía una Valerie a quien él no había conocido: los labios hinchados de besar y ser besada; los pechos jóvenes y turgentes tensando la tela roja del biquini, y en la media luna que quedaba en sombra entre ambos, algo del tamaño de una moneda brillaba como gotas de sudor oleaginoso; la piel bañada por un resplandor cálido y sensual. Leonard comprendía que aquella joven debía hallarse en el interior de la otra, la mujer madura que era su esposa; como un secreto, un recuerdo extasiado, inaccesible para él, que no era más que el segundo marido.

Leonard tenía cuarenta y cinco años. Parecía joven para su edad, pero a esa edad uno ya no era joven.

Además, cuando él tenía la edad de Yardman en las fotografías, veinticinco años como mucho, tampoco había sido joven como Yardman. Le costaba admitirlo, pero era así.

Si él, Leonard Chase, hubiera abordado a la joven de las fotografías, si se las hubiera apañado para formar parte de la vida de Valerie en 1985, ella no le habría hecho ni caso. Como hombre, no. Como compañero sexual, no. Lo sabía.

Después de comer, la joven pareja volvería a su habitación de hotel y bajaría las persianas. Se reirían y se besarían, dando tumbos como bailarines borrachos. Desnudos, con los cuerpos tersos y hermosos entrelazados, se besarían con avidez, se harían caricias, arremeterían uno contra el otro con el desenfreno de los animales en plena cópula. Leonard se los imaginaba despatarrados sobre la cama, una cama de latón grande y chirriante, y se imaginaba la habitación tenuemente iluminada, con un ventilador girando indolente en el techo, y entre las lamas de las persianas, un destello de cielo tropical, la curva elegante de una palmera, un retazo de buganvilla tan húmeda y carmesí como la boca de una mujer… Sentía una inoportuna excitación sexual en la entrepierna.

«Ella me mintió. He ahí el insulto.»

Le había dado una imagen errónea del primer marido, de su primer matrimonio. ¿Por qué?

Leonard sabía por qué: Yardman había sido el primer amor verdadero de Valerie. Yardman representaba el arquetipo de sexualidad masculina en la vida de Valerie. «Ningún amor es comparable al primero.» Aquellas polaroids eran el secreto de Valerie, un vínculo con su vida privada, erótica.

A toda prisa, volvió a dejar las fotografías en el cajón. La goma raída se había roto; Leonard no lo advirtió. Se alejó sintiéndose alterado, deshecho. «Yo nunca he existido para ella. Todo ha sido una farsa», se dijo.

En el condado de Rockland, Nueva York. En Salthill Landing, en la orilla occidental del río Hudson. Treinta kilómetros al norte del puente de George Washington.

En una de las antiguas casas de piedra con vistas al río, un monumento histórico. Carísima.

Aquella noche, cuando Valerie preparaba una de sus exquisitas cenas en la cocina, Leonard se apoyó en el dintel de la puerta con una copa en la mano.