9,99 €

Mehr erfahren.

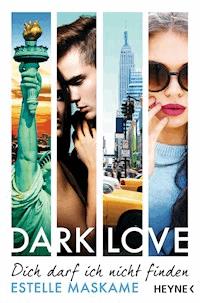

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: DARK-LOVE-Serie

- Sprache: Deutsch

Wahre Liebe kennt keine Regeln

Vor genau dreihundertneunundfünzig Tagen hat Eden ihn zuletzt gesehen – ihren Stiefbruder Tyler. Den Jungen, den sie heimlich liebt. Den sie aber eigentlich nicht lieben darf, weil ihre Familie strikt dagegen ist. Doch nun endlich werden sie einen herrlichen Sommer gemeinsam verbringen: in New York, der Stadt, die nie schläft. Mit tausend Schmetterlingen im Bauch kommt Eden am Flughafen an, und als sie in Tylers smaragdgrüne Augen blickt, ist es auch schon um sie geschehen. Gemeinsam streifen sie durch den Big Apple, und es wird immer klarer, dass die beiden nicht voneinander losgekommen sind. Werden sie ihren verbotenen Gefühlen widerstehen können?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 653

Veröffentlichungsjahr: 2016

Sammlungen

Ähnliche

Estelle Maskame

Dich darf ich nicht finden

DARK LOVE 2

Roman

Aus dem Englischen von Bettina Spangler

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.

Die Originalausgabe DID I MENTION I NEED YOU? (DIMILY Series #2) erschien bei Black & White Publishing Ltd. Edinburgh

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Vollständige deutsche Erstausgabe 7/2016Copyright © 2016 by Estelle MaskameCopyright © 2016 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenRedaktion: Martina VoglUmschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, nach dem Originaldesign von stuartpolsondesign.com unter Verwendung der Motive von ShutterstockSatz: Fotosatz Amann, MemmingenISBN 978-3-641-18474-2V001www.heyne.de

Für all jene, die sagten, ich schaffe das nicht.Und für all jene, die sagten, ich schaffe das.

Kapitel 1

Dreihundertneunundfünfzig Tage.

So lange warte ich nun schon.

Ich habe jeden einzelnen Tag gezählt.

Es ist dreihundertneunundfünfzig Tage her, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe.

Gucci hebt die Pfote an mein Bein und begrüßt mich schwanzwedelnd. Ich lehne mich gegen meinen Koffer, und während ich zum Wohnzimmerfenster hinausstarre, prickelt eine nervöse Unruhe in mir. Es ist kurz vor sechs Uhr morgens, gerade eben ist die Sonne aufgegangen. Vor etwa zwanzig Minuten fing sie an, die Dunkelheit zu durchbrechen, und ich war gefesselt vom Anblick der Straße, wie wunderschön sie aussah, wie das Sonnenlicht von den Fahrzeugen am Straßenrand reflektiert wurde. Dean sollte jeden Moment eintreffen.

Ich betrachte den riesigen Deutschen Schäferhund zu meinen Füßen und kraule ihn hinter den Ohren. Bis Gucci sich umdreht und in die Küche davontapst. Also starre ich wieder aus dem Fenster und gehe im Geiste durch, ob ich alles eingepackt habe. Was mich nur noch nervöser macht, daher rutsche ich runter von meinem Koffer und klappe ihn noch einmal auf. Ich wühle in dem Stapel kurzer Hosen, in den Chucks, von denen ich gleich mehrere Paare mitgenommen habe, und in der Sammlung an Armbändern.

»Eden, glaub mir, du hast alles, was du brauchst.«

Ich höre auf, in meinen Sachen zu kramen, und blicke auf. Mom steht im Morgenmantel in der Küche und mustert mich über den Tresen hinweg, die Arme vor der Brust verschränkt. Wie schon die gesamte letzte Woche hat sie diesen Ausdruck im Gesicht. Halb besorgt, halb genervt.

Seufzend stopfe ich alles zurück in den Koffer. Dann schließe ich ihn, stelle das Ding auf die Räder und stehe auf. »Ich bin nur so nervös.«

Keine Ahnung, wie ich das Gefühl beschreiben soll. Ich bin nervös, ja, weil ich keinen Schimmer habe, was mich erwartet. Dreihundertneunundfünfzig Tage sind eine lange Zeit, da kann sich so einiges tun. Alles könnte plötzlich anders sein. Deshalb habe ich wohl Angst. Ich habe aber genauso Angst, dass sich nichts verändert hat. Ich habe Angst, dass alles wieder auf mich einstürmt, sobald ich ihn sehe. Das ist das Problem an Entfernungen: Entweder helfen sie einem, einen bestimmten Menschen zu vergessen, oder es wird einem erst bewusst, wie sehr einem dieser Mensch fehlt.

Und im Moment könnte ich nicht sagen, ob ich einfach nur meinen Stiefbruder vermisse oder den Menschen, in den ich verliebt war. Schwer zu sagen, was es ist. Weil es in beiden Fällen um ein und dieselbe Person geht.

»Aber nicht doch«, sagt meine Mom. »Es gibt keinen Grund, nervös zu sein.« Sie kommt zu mir ins Wohnzimmer, und Gucci springt hinter ihr her. Kurz blinzelt sie zum Fenster hinaus, ehe sie sich auf der Armlehne des Sofas niederlässt. »Wann wollte Dean denn kommen?«

»Müsste gleich da sein«, sage ich ganz ruhig.

»Tja, ich hoffe ja, du bleibst im Stau stecken und verpasst deinen Flieger.«

Zähneknirschend wende ich mich ab. Mom war vom ersten Moment an dagegen. Sie will keinen einzigen Tag vergeuden, und sechs Wochen wegzufahren ist für sie nichts anderes als reine Zeitverschwendung. Denn uns bleiben nur noch wenige Monate, bevor ich im Herbst nach Chicago ziehe. Für sie ist das ungefähr so, als würde sie mich dann nicht wiedersehen. Nie wieder. Was natürlich absoluter Quatsch ist. Wenn ich die Abschlussprüfungen erst einmal hinter mir habe, bin ich nächsten Sommer wieder daheim.

»Musst du so pessimistisch sein?«

Endlich breitet sich doch ein Lächeln auf Moms Gesicht aus. »Ich bin nicht pessimistisch, ich bin nur eifersüchtig und ein kleines bisschen egoistisch.«

In dem Moment hört man ein Fahrzeug herannahen. Ich weiß, dass es Dean ist, noch bevor ich ihn sehe, und als das Auto in die Einfahrt biegt, verstummt das leise Schnurren des Motors. Jack, der Freund meiner Mom, hat seinen Wagen etwas weiter oben geparkt, daher muss ich den Hals recken, um ihn zu sehen.

Gerade öffnet Dean die Fahrertür und steigt aus. Seine Bewegungen sind behäbig, und sein Gesicht zeigt keinerlei Regung, fast so, als wäre er am liebsten gar nicht hier. Das überrascht mich nicht im Geringsten. Gestern Abend war er recht einsilbig mir gegenüber und hat die meiste Zeit nur auf sein Handy gestarrt. Als ich dann ging, begleitete er mich noch nicht mal zu meinem Wagen wie sonst immer. Er ist ein kleines bisschen sauer auf mich, genau wie Mom.

Ein Kloß formt sich in meiner Kehle, und ich versuche, ihn zu schlucken, während ich den Griff an meinem Koffer ausziehe. Dann rolle ich mein Gepäck zur Haustür, halte aber inne, um Mom mit gerunzelter Stirn einen letzten bangen Blick zuzuwerfen. Jetzt ist es also so weit. Ich bin auf dem Weg zum Flughafen.

Dean klopft gar nicht erst an, bevor er das Haus betritt. Das tut er nie; muss er auch nicht. Aber die Tür schwingt langsamer auf als sonst, ehe er reinkommt. Er sieht müde aus. »Morgen.«

»Guten Morgen, Dean«, sagt Mom. Ihr Lächeln wird breiter, und sie streckt die Hand aus und drückt sanft seinen Arm. »Sie wartet schon.«

Deans dunkle Augen zucken zu mir, und er begegnet meinem Blick. Normalerweise lächelt er, wenn er mich sieht, doch heute bleibt sein Ausdruck leer. Allerdings zieht er kaum merklich die Augenbrauen hoch, als wollte er fragen: »Tja, du willst also wirklich fahren?«

»Hey«, begrüße ich ihn, doch ich bin so nervös, dass es ganz schlapp und jämmerlich schwach klingt. Ich schaue runter auf meinen Koffer und dann wieder hoch zu Dean. »Danke, dass du dir an deinem freien Tag die Zeit nimmst.«

»Erinnere mich bloß nicht daran«, sagt er, lächelt nun aber doch, weshalb ich mich gleich besser fühle. Er tritt einen Schritt vor und nimmt mir das Gepäck ab. »Ich könnte jetzt im Bett liegen und bis Mittag pennen.«

»Du bist einfach so gut zu mir.« Ich trete näher und schlinge die Arme um ihn. Und dann vergrabe ich mein Gesicht an seinem Hemd, und er lacht und drückt mich ganz fest. Ich lege den Kopf in den Nacken und sehe ihn unter den Wimpern von unten her an. »Nein, mal im Ernst.«

»Oooch«, gurrt meine Mom, und erst da wird mir bewusst, dass sie ja auch noch anwesend ist. »Ihr beide seid ja so was von süß.«

Ich werfe ihr einen warnenden Blick zu, ehe ich wieder Dean anschaue. »Wir sollten aufbrechen.«

»Nein, warte, hör mir erst noch zu.« Mom steht auf, und das knappe Lächeln wird verdrängt von einem missmutigen Stirnrunzeln. Ich habe die Befürchtung, das könnte zu einem Dauerzustand geworden sein, bis ich wieder zurückkomme. »Fahr nicht mit der U-Bahn. Rede nicht mit Fremden. Und setz bloß keinen Fuß in die Bronx. Ach ja, und komm bitte lebend wieder heim.«

Ich verdrehe die Augen so weit ich kann. Einen ganz ähnlichen Vortrag musste ich mir nämlich vor ziemlich genau zwei Jahren anhören, als ich nach Kalifornien ging, um wieder Kontakt zu Dad zu knüpfen. Nur dass die Warnungen damals in erster Linie ihn betrafen. »Schon klar«, entgegne ich. »Sag doch einfach, ich soll keine Dummheiten machen.«

Sie sieht mich fest an. »Ganz genau.«

Ich mache mich von Dean los, gehe zu ihr und lege die Arme um sie. Wenn ich sie umarme, hält sie wenigstens die Klappe. Das funktioniert immer. Sie drückt mich ganz fest und seufzt. »Ich werde dich vermissen«, murmle ich gedämpft.

»Und du weißt ganz genau, dass du mir auch fehlen wirst«, sagt sie und löst sich aus der Umklammerung, die Hände immer noch auf meinen Schultern. Dann wirft sie einen Blick auf die Uhr in der Küche und schiebt mich sanft in Richtung Dean. »Ihr macht euch besser auf den Weg. Sonst verpasst du doch noch deinen Flieger.«

»Genau, wir fahren besser«, meint Dean. Er reißt die Haustür auf und zieht meinen Koffer über die Schwelle. Dann hält er inne. Vielleicht wartet er ab, ob meine Mom noch ein paar überflüssige Ratschläge auf Lager hat, ehe ich verschwinde. Zum Glück aber ist dem nicht so.

Ich schnappe mir meinen Rucksack vom Sofa und folge Dean ins Freie, aber nicht, ohne mich noch einmal umzudrehen und Mom ein letztes Mal zuzuwinken. »Wir sehen uns dann in sechs Wochen.«

»Erinnere mich bloß nicht daran«, sagt sie, und damit wirft sie die Haustür zu. Ich verdrehe wieder die Augen und marschiere in Richtung Einfahrt. Sie fängt sich schon wieder. Irgendwann.

»Tja«, ruft Dean mir über die Schulter zu, während ich ihm zu seinem Wagen folge, »wenigstens bin ich nicht der Einzige, den du hier allein sitzenlässt.«

Ich kneife die Augen ganz fest zu und raufe mir das Haar, während ich neben der Beifahrertür stehe und warte, dass Dean meine Sachen im Kofferraum verstaut. »Bitte, Dean, fang nicht wieder an.«

»Aber es ist nicht fair«, brummt er. Wir steigen im gleichen Moment ein, und kaum hat er die Tür hinter sich zugezogen, seufzt er theatralisch. »Warum musst du denn unbedingt gehen?«

»Jetzt mach doch bitte kein Drama draus«, sage ich, weil ich wirklich nicht verstehe, wo das Problem liegt. Er und Mom waren von Anfang an gegen die Idee mit New York. Fast so, als hätten sie Angst, ich könnte nie mehr wiederkommen. »Ist doch bloß ein Kurztrip.«

»Ein Kurztrip?«, schnaubt Dean verächtlich. Trotz seiner miesen Laune gelingt es ihm, den Motor zu starten und endlich loszufahren. Er stößt rückwärts raus auf die Straße und steuert Richtung Süden. »Du bist ganze sechs Wochen weg. Und danach ziehst du nach Chicago. Mir bleiben also nur noch fünf Wochen mit dir. Das ist nicht viel.«

»Ja, schon, aber wir machen einfach das Beste aus diesen fünf Wochen.« Mir ist bewusst, dass nichts, was ich sage, auch nur das Geringste an der Situation ändern könnte. Seit fünf Monaten läuft alles auf diesen Moment hinaus. Nur dass Dean das Problem jetzt endlich auch laut ausspricht. Ich warte schon eine ganze Weile darauf, dass das passiert.

»Darum geht es doch gar nicht, Eden«, fährt er mich an, und kurz bringt er mich damit zum Schweigen. Auch wenn ich es nicht anders erwartet hatte, finde ich es doch seltsam, Dean so gereizt zu erleben. Wir streiten uns nur selten, weil wir bis jetzt eigentlich immer einer Meinung waren.

»Und worum geht es dann?«

»Na, darum, dass du lieber sechs Wochen dort bist, statt die Zeit mit mir zu verbringen«, sagt er. Mit einem Mal klingt seine Stimme viel leiser. »Ist es denn wirklich so toll in New York? Und überhaupt, musst du gleich ganze sechs Wochen dort verbringen? Hätte denn eine nicht gereicht?«

»Er hat mich nun mal für sechs Wochen eingeladen«, gestehe ich. Als ich damals einwilligte, fand ich die Idee super. Was Besseres konnte ich mir gar nicht vorstellen.

»Und warum warst du nicht bereit für einen Kompromiss?« Von Sekunde zu Sekunde steigert sich seine Verärgerung, und er unterstreicht seine Worte mit den passenden Gesten, was zu einigen gefährlichen Lenkmanövern führt. »Warum konntest du nicht einfach sagen ›Hey, klar komme ich, aber bloß für zwei Wochen‹, hm?«

Trotzig verschränke ich die Arme vor der Brust, reiße den Kopf herum und starre aus dem Fenster. »Jetzt komm mal wieder runter. Rachael hat sich kein einziges Mal beschwert, dass ich weggehe. Warum kriegst du das nicht auf die Reihe?«

»Hallo? Rachael ist deine beste Freundin, aber ich bin dein Freund! Und außerdem trifft sie sich ja mit dir, während du dort bist«, feuert er zurück. Zugegeben, er hat irgendwo recht. Rachael und unsere gemeinsame Freundin Meghan, die ich kaum mehr zu sehen kriege, seit sie an der Utah State University ist, haben schon vor Monaten einen Trip nach New York geplant. Mich hätten sie auch gefragt, doch Tyler ist ihnen zuvorgekommen. So oder so wäre ich also diesen Sommer in New York gelandet. Aber ich kann Dean wohl kaum zum Vorwurf machen, dass er sich übergangen fühlt. Schließlich treffen Rachael, Meghan, Tyler und ich – fast die ganze Clique also – uns ohne ihn in der Stadt.

Dean seufzt, und ein paar Minuten lang macht keiner von uns einen Mucks, bis wir an einem Stoppschild anhalten. »Du zwingst mich schon früh in diese Fernbeziehungssache«, sagt er. »Das ist echt großer Mist.«

»Na schön, dann kehr doch um«, fauche ich. Ich wirble herum, sehe ihn an und reiße die Hände hoch. »Dann gehe ich eben nicht. Bist du jetzt zufrieden?«

»Nein«, sagt er. »Ich bringe dich zum Flughafen.«

Die nächste halbe Stunde herrscht frostiges Schweigen. Es ist alles gesagt. Dean ist stinksauer, und ich weiß nicht, was ich noch sagen könnte, um ihn aufzumuntern. Also verbringen wir die gesamte Fahrt zum Terminal sieben in betretener Stille.

Dean stellt den Motor ab, kaum ist er direkt vorm Eingang zur Abflughalle rechts rangefahren. Er dreht sich zu mir und sieht mich eindringlich an. Mittlerweile ist es schon fast sieben. »Kannst du mich wenigstens regelmäßig anrufen?«

»Dean, du weißt doch, dass ich das tue.« Ich stoße die Luft aus und lächle ganz leicht, in der Hoffnung, er möge schwach werden, wenn ich ihn aus großen Bambiaugen ansehe. »Versuch einfach nicht zu viel an mich zu denken, okay?«

»Das sagst du so leicht«, meint er. Wieder ein Seufzer. Doch als er mich erneut ansieht, habe ich das Gefühl, seine Stimmung ist nicht mehr ganz so düster. »Komm her.«

Er umfasst mein Gesicht mit den Händen und zieht mich ganz sanft zu sich. Über der Mittelkonsole treffen sich unsere Lippen, und schon bald ist der Streit zwischen uns vergessen. Er küsst mich ganz langsam und zärtlich, bis ich mich von ihm lösen muss.

»Willst du, dass ich meinen Flug verpasse?« Ich sehe ihn mit hochgezogenen Augenbbrauen an, während ich die Beifahrertür aufstoße und die Beine rausschwinge.

Dean grinst. »Vielleicht.«

Demonstrativ rolle ich mit den Augen, und als ich draußen stehe, werfe ich mir den Rucksack über die Schulter und schließe behutsam die Tür hinter mir. Ich hole mein Gepäck aus dem Kofferraum, dann gehe ich zum Fahrerfenster, das er sofort runterkurbelt.

»Da wären wir, nächster Halt New York City, junge Frau.«

Ich greife in die Tasche und ziehe einen Fünfer raus, genau die Banknote, die wir bei jeder Gelegenheit austauschen, seit wir uns kennen, für jeden Gefallen, den einer von uns dem anderen tut. Nur ist der Schein inzwischen schon ziemlich knittrig und voller Risse, und fast wundert es mich, dass er noch nicht auseinanderfällt.

»Dafür schuldest du mir mehr als nur fünf Mäuse.«

»Ich weiß. Tut mir leid.« Ich beuge mich zum Fenster rein, drücke ihm einen festen Kuss auf den Mundwinkel und drehe mich um. Als ich das Terminal betrete, höre ich hinter mir den Motor starten.

Ich war schon fast zwei Jahre nicht mehr hier am Flughafen von L.A. Daher habe ich mir insgeheim gewünscht, Dean wäre mit mir reingekommen. Doch nun scheint es mir auch besser, den Abschied nicht unnötig lange hinauszuzögern. Er hätte es bestimmt ganz übel gefunden zu sehen, wie ich hinter dem Sicherheits-Check-in verschwinde. Außerdem komme ich gut alleine klar. Glaube ich.

Wie zu erwarten herrscht im Terminal reger Betrieb, selbst um diese frühe Uhrzeit. Ich schlängle mich zwischen den Massen an Menschen hindurch, bis ich einen freien Fleck finde, an dem ich kurz stehen bleiben kann. Ich nehme den Rucksack ab und krame darin, bis ich mein Handy zu fassen kriege. Schnell rufe ich die SMS-Funktion auf, greife mir meinen Koffer und fange, noch während ich mich zum Schalter der Fluggesellschaft aufmache, zu tippen an.

Sieht so aus, als wäre der nächste Sommer endlich da. Bis bald.

Und dann schicke ich die Nachricht an die Person, auf die ich mich schon seit dreihundertneunundfünfzig Tagen freue.

Ich schicke sie an Tyler.

Kapitel 2

Erst als ich längst am Newark Liberty International Airport gelandet bin, wird mir bewusst, dass der gar nicht in New York liegt. Nein, er befindet sich in New Jersey, und es ist sauviel los hier. Obwohl wir mit einer Verspätung von zehn Minuten losgeflogen sind, landen wir zehn Minuten früher als geplant. Meine innere Uhr sagt mir, dass es zwei Uhr nachmittags ist, deshalb hab ich wahnsinnigen Hunger auf ein Mittagessen. Aber in Wirklichkeit ist es hier natürlich schon siebzehn Minuten nach fünf am Abend.

Und das bedeutet, dass ich ihn jeden Moment wiedersehen werde.

Mein Herz setzt einen Schlag aus, während ich einen kurzen Blick auf die Infoschilder über mir werfe. Gern würde ich stehen bleiben und nachsehen, wo ich eigentlich hinmuss, aber ich kann jetzt nicht anhalten. Ich will nicht, dass es noch länger dauert, sondern will ihn so schnell wie möglich sehen. Ich schlinge mir den Rucksack über die Schulter und folge einfach den Leuten, die mit mir aus dem Flieger gestiegen sind. Doch mit jedem einzelnen Schritt verstärkt sich das flaue Gefühl in meinem Magen. Und mir wird immer mehr bewusst, dass ich eigentlich nicht hierherkommen hätte dürfen. Das war keine gute Idee.

Natürlich war es keine gute Idee, denke ich.

Als würde ich über ihn hinwegkommen, wenn ich nur ein bisschen Zeit mit ihm allein verbringe. Im Gegenteil, das macht es doch nur schlimmer, es wird von Mal zu Mal schwieriger. Für ihn ist das alles natürlich kein Problem. Er ist vermutlich längst über mich hinweg und hat eine niedliche neue Freundin mit New Yorker Akzent. Und dann komme ich daher, die blöde Idiotin, die ein ganzes Jahr lang nicht aufhören konnte, an ihn zu denken. Ich weiß genau, dass alles, was ich je für ihn empfunden habe, wieder da ist, sobald ich ihn sehe. Ich spüre es jetzt schon. Denn ich hab wieder dieses nervöse Gefühl in der Magengegend, das ich immer kriege, wenn er mich anlächelt, und ich spüre, wie mein Puls rast wie immer, wenn sein Blick dem meinen begegnet.

Ob es wohl zu spät ist, die Biege zu machen?

Die Gruppe von Leuten, der ich gefolgt bin, fährt nun eine Rolltreppe nach unten. Zögernd bleibe ich oben stehen und trete zur Seite. Ich überlege. Vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Klar, ich freue mich darauf, ihn zu sehen, auch wenn meine Nerven fast mit mir durchgehen deswegen. Und außerdem warte ich schon so lange auf diesen Moment, dass es echt lächerlich ist, jetzt plötzlich Zweifel zu kriegen.

Ich bin bloß total durch den Wind, in meinem Kopf herrscht Chaos. Aber ich bin hier. Es ist an der Zeit, dass ich ihm das erste Mal nach einem Jahr gegenübertrete.

Als ich die Rolltreppe endlich betrete, umklammere ich den Gurt meines Rucksacks ein wenig fester, und das Herz klopft mir jetzt buchstäblich gegen den Brustkorb. Ob die Leute um mich herum das wohl hören? Fühlt sich an, als bekäme ich gleich einen Herzanfall. Vielleicht kippe ich vor lauter Angst ja um? Meine Beine fühlen sich steif an, aber irgendwie schleppe ich mich vorwärts. Ich schaffe es von der Rolltreppe runter und durchquere die Ankunftsebene.

Mit einem Auge suche ich nach der Gepäckausgabe, während ich mit dem anderen bereits Ausschau halte nach einem Paar grüner Augen. Ich nehme wahr, wie um mich herum Leute stehen bleiben und sich ebenfalls suchend umsehen. Da sind Männer in Anzügen mit Schildern in der Hand. Familien, die die Massen mustern, die die Rolltreppe herabströmen. Ich durchsuche die Menge meinerseits gleich doppelt so gründlich. Denn ich weiß ganz genau, wen ich zu sehen hoffe. Kurz glaube ich, ihn entdeckt zu haben. Schwarzes Haar, groß. Doch gerade, als mein Herz aussetzen will, schließt der junge Mann eine Frau in die Arme, und mir wird klar, dass er es gar nicht ist.

Wieder lasse ich den Blick durch die Halle schweifen, während ich mir meinen Weg zur Gepäckausgabe bahne. Ich zwinge mich, einen Fuß vor den anderen zu setzen, obwohl meine Beine sich total taub anfühlen. Im Vorbeigehen werfe ich verstohlene Blicke auf die vielen Schilder und schnappe verschiedene Nachnamen auf. Aus welchen Gründen alle diese Leute wohl nach New York kommen? Doch der Gedanke ist schon bald wieder vergessen, denn plötzlich fällt mein Blick auf ein Plakat, das meine Aufmerksamkeit erregt. Klar, weil da nämlich mit schwarzem Edding mein Name draufgeschmiert ist, und zwar irre schief.

Und in dem Moment sehe ich ihn.

Tyler.

Er hält sein dämliches Schild knapp unterhalb der Augen, und kaum begegnen sich unsere Blicke, sehe ich, wie sie sich in den Winkeln kräuseln. Er grinst. Und mit einem Mal überkommt mich eine erstaunliche Ruhe. Die Anspannung in meiner Brust lässt nach. Mein Herz hört auf, gegen den Brustkorb zu hämmern. Mein Puls pocht nicht mehr so stark, dass man ihn unter der Haut sieht. Und ich stehe einfach nur da, inmitten der Ankunftshalle, und lasse zu, dass die anderen Reisenden mich mit den Ellbogen anrempeln. Mir egal, dass ich ihnen im Weg bin. Mir egal, dass ich total verloren aussehen muss, wie ich da stehe. Für mich zählt nur, dass Tyler hier ist, dass wir uns endlich wieder gegenüberstehen und ich sofort das Gefühl habe, alles wäre wieder im Lot. Fast kommt es mir so vor, als wäre es keine dreihundertneunundfünfzig Tage her, seit er mich das letzte Mal so angelächelt hat wie jetzt.

Langsam senkt er das Schild und zeigt sein ganzes Gesicht, und sofort erinnern mich sein Grinsen und die Farbe seiner Augen und die Art, wie er eine Braue ganz leicht hochzieht, an all die unzähligen Gründe, warum ich ihn stets so hinreißend fand. Vielleicht liebe ich sie immer noch, all diese Dinge an ihm, weil sich meine Füße jetzt wieder in Bewegung setzen. Und zwar ganz schnell. Ich gehe direkt auf ihn zu und werde mit jedem Schritt schneller, nur ihn im Blick und nichts anderes. Dass ich mir stur meinen Weg geradeaus zu ihm bahne, zwingt die Leute, mir auszuweichen, denn inzwischen renne ich. Und kaum bin ich bei ihm angekommen, werfe ich mich ihm in die Arme.

Ich glaube, er ist ein klein wenig überrumpelt. Wir stolpern ein paar Schritte rückwärts, wobei sein Schild zu Boden flattert, weil er mich nun packt. Am Rande nehme ich wahr, wie ein paar Leute ein entzücktes Ooh und Aah verlauten lassen, weil sie offenbar denken, wir wären ein Paar, das sich bislang nur auf die Ferne übers Internet kannte und sich nun zum ersten Mal begegnet. Mag schon sein, dass es so aussieht, denn in gewisser Weise stimmt es ja auch. Das Ganze war eine Art Fernbeziehung. Eine Fernbeziehung zwischen Stiefgeschwistern, um genau zu sein. Nichtsdestotrotz kümmere ich mich nicht um unser Publikum. Ich schlinge die Beine um ihn und berge mein Gesicht an seiner Schulter.

»Hoffentlich kriegen die hier nicht den falschen Eindruck«, murmelt Tyler an meiner Wange. Er lacht leise, während er aufpasst, dass wir nicht umkippen. Auch wenn ich im Laufe des vergangenen Jahres seine Stimme immer wieder übers Telefon gehört habe, klingt sie in echt ganz anders. Es ist fast so, als könnte ich sie spüren.

»Vielleicht lässt du mich besser runter«, flüstere ich zurück, was er prompt tut. Ein letztes Mal drückt er mich ganz fest an sich, dann setzt er mich sanft auf die Füße. Und dann blicke ich zu ihm auf und sehe ihm in die Augen, diesmal ganz nah. »Hi«, sagt er.

»Hi«, entgegne ich. Er wackelt mit den Brauen, und wieder einmal stelle ich fest, was für eine Gelassenheit und positive Einstellung er ausstrahlt. Ich kann nicht anders, ich muss grinsen.

»Willkommen in New York.«

»New Jersey«, korrigiere ich ihn, doch meine Stimme ist nicht viel mehr als ein Flüstern. Ich starre in sein Gesicht. Irgendwie sieht er aus, als wäre er in dem einen Jahr gleich um vier Jahre gealtert, aber das liegt in erster Linie an den Bartstoppeln an seinem Kinn. Ich versuche nicht darüber nachzudenken, wie gut ihm das steht, daher lasse ich meinen Blick stattdessen zu seinen Armen wandern. Was es nicht unbedingt einfacher macht. Sein Bizeps ist noch ausgeprägter, als ich ihn in Erinnerung hatte, daher schlucke ich den Kloß in meiner Kehle hinunter und starre auf seine Augenbrauen. Augenbrauen sind doch bestimmt nichts, was einen antörnen könnte.

Im Ernst, Eden, was ist nur los mit dir?

»New Jersey, auch egal«, meint Tyler. »Du wirst die Stadt lieben. Zum Glück bist du jetzt hier.«

»Warte mal.« Ich mache einen Schritt zurück, lege den Kopf schief und starre ihn ungläubig an. Ich bin mir fast sicher, dass er seine Vokale eben ganz anders betont hat. »Ist das … Ist das etwa ein New Yorker Akzent, den ich da raushöre?«

Er reibt sich verlegen den Nacken und zuckt die Schulter. »Tja, vielleicht ein bisschen. Färbt eben ab, weißt du? Da hilft es auch nicht viel, dass Snake aus Boston stammt. Kannst von Glück sagen, dass ich mein R überhaupt noch ausspreche.«

»Snake? Das ist dein Mitbewohner, oder?« Ich versuche mich an all die Telefonate im Laufe des Jahres zu erinnern, in denen Tyler mich auf den neusten Stand gebracht hat, von wegen, auf welcher Schule er an dem Tag war oder was er Cooles erlebt hat. Zum Beispiel als der Winter kam und er zum ersten Mal Schnee erlebte. Aber ich bin viel zu abgelenkt, weil er so anders spricht. Keine Ahnung, warum mir das nie aufgefallen ist, wenn er mich anrief. »Wie meintest du gleich ist sein richtiger Name?«

»Stephen«, sagt Tyler und rollt kurz mit den Augen. »Komm schon, hauen wir von hier ab.«

Er wendet sich in Richtung Ausgang, bis ich ihn darauf aufmerksam mache, dass ich ja auch Gepäck habe, das ich noch einsammeln muss. Beschämt begleitet er mich zum Gepäckband. Es sind nun schon fünf Minuten verstrichen wegen der stürmischen Begrüßung, daher ist inzwischen nicht mehr ganz so viel los. Es dauert nicht einmal eine Minute, dann habe ich meinen Koffer auch schon entdeckt, und bald sind wir auf dem Weg vom Terminal C zum Parkplatz. Mühelos zieht Tyler das schwere Gepäck hinter sich her.

Es ist extrem heiß hier draußen. Noch heißer als in Santa Monica oder in Portland. Ich schäle mich aus dem Kapuzenpulli und stopfe ihn in den Rucksack, gerade als wir uns seinem Audi nähern. Der ist überraschenderweise immer noch in makellosem Zustand. Mal ehrlich, ich hätte erwartet, dass er mittlerweile voller Graffitis ist oder zumindest das eine oder andere Fenster eingeworfen wurde.

Tyler reißt den Kofferraum auf, der in diesem Fall vorne ist, und verstaut mein Zeug. Dann knallt er die Abdeckhaube wieder zu. »Wie geht’s deiner Mom?«, erkundigt er sich, grinst aber.

Ich verdrehe die Augen und lasse mich auf den Beifahrersitz plumpsen, und dann warte ich, bis er neben mir sitzt, ehe ich antworte. »Nicht so prickelnd. Sie tut immer noch so, als würde ich ganz hierherziehen wollen oder so.« Ich streiche mit der Hand über das Leder des Sitzes und atme tief ein. Holzrauch. Lufterfrischer. Bentley, sein Aftershave. Oh, wie ich diesen verdammten Duft vermisst habe. »Dean ist auch sauer.«

Tylers Blick flackert zu mir, und er mustert mich für einen Moment. Dann sieht er wieder weg, startet den Motor und legt den Sicherheitsgurt an. »Seid ihr immer noch glücklich?«

»Klar«, schwindle ich. Mal ehrlich, nach unserem Streit heute Morgen bin ich mir nicht mal sicher, ob wir überhaupt noch ein Paar sind. Ich denke schon. Wie ich Dean kenne, sitzt er es einfach aus. »Wir kommen ganz gut aus.« Aus dem Augenwinkel fixiere ich Tyler, weil ich sehen will, wie er reagiert. Ich warte ab, dass was passiert, irgendwas. Dass sein Kiefer sich versteift. Dass er die Augen zusammenkneift. Doch er lächelt bloß und stößt rückwärts aus der Parklücke.

»Gut«, meint er, was in mir sofort jeden Funken Hoffnung zunichtemacht, den ich noch hatte. Klar ist er nicht sauer, dass ich noch mit Dean zusammen bin. Schließlich ist er ja so was von über mich hinweg. »Und, wie läuft es bei ihm so?«

Ich schlucke und verschränke die Finger, wobei ich mir alle Mühe gebe, nicht allzu entmutigt zu erscheinen. Es sollte mir nichts ausmachen. Im Grunde sollte es mir piepegal sein. »Ihm geht’s ganz gut.«

Ein schlichtes Nicken. Er konzentriert sich voll und ganz auf die Straße, während wir uns der Ausfahrt nähern. »Und wie sieht’s bei meiner Mom aus?«, erkundigt er sich mit leiser Stimme. »Ich hab das Gefühl, es wird von Mal zu Mal nerviger, wenn wir telefonieren. Dauernd geht das so: ›Klar, Mom, ich wasche meine Wäsche.‹ Und: ›Nein, ich hab die Wohnung noch nicht abgefackelt, und ich hab mir keinen Ärger eingehandelt.‹« Er lacht leise in sich hinein, dann fügt er hinzu: »Noch nicht.«

»Bis auf diesen Strafzettel, den du bekommen hast, weil ein Polizist dich wegen erhöhter Geschwindigkeit aufgehalten hat«, werfe ich ein. Benimm dich einfach ganz normal. Immer schön locker bleiben, rede ich mir selbst ein.

Als wir vom langgezogenen Parkplatz auf die Interstate rauffahren, grinst er mich kurz von der Seite an. »Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Aber mal im Ernst: Sieht Jamies Freundin scharf aus?«

Ich starre ihn an, und er zuckt ganz unschuldig mit der Schulter. »Du bist echt ein typischer Kerl«, sage ich. »Aber ja, sie ist ganz süß.« Ich sehe Jen nicht oft, in erster Linie, weil Jamie will, dass ich mich von ihnen fernhalte. Angeblich habe ich ihn blamiert, als er sie das erste Mal mit nach Hause brachte. Offenbar widerspricht es dem Verhaltenskodex unter Geschwistern, wenn man der Freundin des Stiefbruders erzählt, dass er im Schlaf Gedichte von Robert Frost rezitiert, »Der nicht gegangene Weg«, um genau zu sein. »Hey, rate mal, was neulich passiert ist?«

»Was denn?«

»Chase hat gefragt, ob er ein Mädchen aus seiner Klasse zum Lernen mit heimbringen darf, und dabei haben wir doch jetzt Ferien, wofür also wollen die lernen?«

»Lernen«, schnaubt Tyler. »Ganz schön schlau für einen Achtklässler. Sind ihm Mädchen plötzlich wichtiger als Videospiele?«

Meine Lippen verziehen sich zu einem neckischen Grinsen, aber er schaut mich nicht an. »Sieht ganz so aus, als kämen sie nach ihrem Bruder, wenn es um Mädels geht.«

»Ich bringe die beiden um, sobald wir zurück sind«, knurrt er, lacht aber dabei. »Die wollen mir wohl meinen guten Ruf streitig machen, indem sie mich imitieren. Wie originell.«

Wir befinden uns auf der Autobahn, allerdings zur absoluten Stoßzeit, daher geht es nur extrem zäh voran. Ich strecke die Hand nach der Sonnenblende aus und klappe sie runter. Das gleißende Licht tut mir in den Augen weh, und meine Sonnenbrille hab ich im Koffer. Im Nachhinein ist mir klar, dass es echt hirnrissig war, sie da reinzupacken. »Findest du eigentlich, dass das Jahr schnell vergangen ist?«

Als der Verkehr nach einem kurzen Stück Fahrt wieder einmal zum Erliegen kommt, nutzt Tyler die Gelegenheit und sieht mich an. Einen flüchtigen Moment scheint er zu überlegen, dann zuckt er mit der Schulter. Sein Lächeln ist so gut wie verschwunden. »Nein. Hat sich angefühlt, als würde jeder Monat doppelt so lange dauern wie sonst. War die Hölle, die Warterei auf den Sommer.«

»Ich dachte, für dich wäre die Zeit vielleicht schneller vergangen«, sage ich. »Du weißt schon, wegen der Tour und so. Du warst ja ständig beschäftigt.« Wann immer ich mit Tyler sprach, brachte er mich auf den neusten Stand, was seine Vorträge betraf. Er reiste von einer Schule zur nächsten und besuchte auch andere Einrichtungen, um das öffentliche Bewusstsein für Kindesmisshandlung zu stärken. Auf diesen Veranstaltungen teilte er seine eigene Geschichte mit den Leuten, denn er war in seiner Kindheit körperlicher Gewalt durch seinen Vater ausgesetzt. Einmal war er in Maine. An anderen Tagen reiste er durch New Jersey. Er war oft längere Zeit gar nicht in New York. Und auch wenn er oft ziemlich erschöpft war, bin ich doch überzeugt, dass er die Zeit hier in vollen Zügen genoss.

Er schüttelt den Kopf und heftet den Blick wieder auf die Straße. Der Verkehr setzt sich in Bewegung. »Klar, an den Tagen, an denen wir eine Veranstaltung haben, geht die Zeit schnell vorbei, aber die Nächte ziehen sich dafür ewig hin. Wenn ich heimkomme, macht Stephen oft noch an seinem Computer herum und muss irgendwas für die Uni erledigen. Und dann langweile ich mich die meiste Zeit tierisch. Wenn man niemanden kennt, weiß man selbst in New York nach ungefähr einem Monat nicht mehr, was man unternehmen soll.«

Tyler hat nie was von Langeweile gesagt. Bei unseren Telefonaten schwärmte er mir immer was vor, von wegen, wie sehr er die Stadt doch liebe und wie viel besser der Kaffee in New York schmecke und dass er überhaupt eine richtig tolle Zeit hier habe. Mir wäre nie in den Sinn gekommen, er könnte schwindeln. »Wenn dir so langweilig ist, warum bleibst du dann noch sechs Wochen?«

Den Bruchteil einer Sekunde habe ich das Gefühl, er muss sich ein Lächeln verkneifen. »Weil du jetzt hier bist.«

»Was soll das denn …«

»Hey, ich liebe diesen Song«, fällt er mir ins Wort. Und schon streckt er die Hand aus und dreht die Lautstärke am Radio hoch, indem er ein paarmal kurz aufs Display tippt. Es gelingt mir nicht, meine Frage zu Ende zu führen, daher sehe ich ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an, wie er im Takt zur Musik mit dem Kopf wippt. Ich glaube, es ist die neue Single von Drake. »Das neue Album von Kanye West kommt übrigens heute raus.«

»Mhm«, mache ich nur, aber ich achte kaum auf ihn. Mal ehrlich, das interessiert mich so gar nicht. Ich mag Kanye West noch nicht mal besonders. Und Drake auch nicht.

Ich bin mir nicht ganz sicher, wohin unser Gespräch im Moment führt. In erster Linie kommentiert Tyler irgendwelche langweiligen Sachen, und ich pflichte ihm bei. Zum Beispiel das hohe Verkehrsaufkommen und dass das Wetter ja so toll ist und dass wir bald aus New Jersey rausfahren und in New York sind. Das freut mich dann aber doch. Endlich.

Der Wagen windet sich eine spiralförmige Straße aufwärts, bis wir vor einer Reihe von Mauthäuschen stehen. Tyler fädelt sich in einer Spur ein, in der nur Barzahlung möglich ist, und fährt auf die Schranke zu. »Weißt du, was komisch ist am Lincoln-Tunnel?«, meint er grüblerisch, während er sein Portemonnaie rausholt.

»Was denn?«

»Nach New Jersey kommt man umsonst rein, aber man muss bezahlen, wenn man in östliche Richtung nach New York will.« Er schüttelt den Kopf, das abgezählte Geld in der Hand, und fährt zum Kassenhäuschen. »Aber irgendwie auch verständlich. Denn wer will schon nach New Jersey.« Ich lache, während er das Fenster runterfährt. Sein Wagen liegt so tief, dass er sich richtig rausstrecken muss, um bezahlen zu können.

Der Typ an der Kasse nimmt das Geld entgegen und murmelt: »Nettes Auto«, ehe er die Schranke für uns öffnet und Tyler auch schon durchdüst. Natürlich nicht, ohne den Motor einmal so richtig hochzujagen, als wollte er dem Kerl irgendwas beweisen.

Ich verschränke die Arme und wende mich mit ganzem Oberkörper zu ihm. »Manche Dinge ändern sich wohl nie«, bemerke ich scherzhaft.

Tyler grinst, ein bisschen verlegen. »Die Macht der Gewohnheit«, sagt er achselzuckend.

Nur wenige Sekunden später verschwindet die Sonne, die eben noch auf uns heruntergebrannt hat, als wir eine der drei Tunnelröhren befahren. Wir sind umgeben von einem warmen orangen Leuchten. Meine Augen brauchen einen Moment, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Als ich wieder klar sehe, schaue ich zum Fenster raus, obwohl da nicht viel zu sehen ist außer Betonwände. Ich beuge mich vor und starre hoch zur Tunneldecke.

»Was ist da über uns?«

»Der Hudson«, erklärt Tyler.

»Das ist ja cool.« Ich kaue auf der Unterlippe und lehne mich wieder in meinem Sitz zurück. Mit einem Mal fällt mir ein, dass ich jetzt sechs Wochen lang in New York bleiben werde. Die letzte halbe Stunde scheine ich vergessen zu haben, wo wir eigentlich hinfahren. Doch allein die Erwähnung des Hudson River reicht, um mich in die Realität zurückzuholen.

»Na dann, willkommen in New York«, sagt Tyler nach einer Weile. Er hebt die Hand, um auf etwas zu deuten, und ich folge seinem ausgestreckten Finger, der auf die Tunnelwand deutet.

Dort ist eine senkrechte Linie zu sehen. Auf der einen Seite dieser Linie steht »New Jersey« und auf der anderen »New York«. Wir überqueren also soeben die Staatsgrenze, und das bedeutet, dass wir nun wirklich endlich in New York sind.

»Gleich sind wir in Manhattan«, erklärt Tyler noch. Ich glaube, er spürt, wie aufgeregt ich bin, denn auch wenn ich viel zu überwältigt bin, um einen Ton rauszukriegen, grinst er mich von der Seite an. »Ich dachte mir, wenn du nicht zu müde bist, könnten wir später noch zum Times Square fahren. Du weißt schon, weil es doch dein erster Abend in der Stadt ist und so. In der ersten Woche musst du unbedingt alles abhaken, was man sich als Touri so ansehen sollte.«

»Times Square klingt cool«, sage ich. Ich gebe mir alle Mühe, ruhig zu bleiben, dabei würde ich am liebsten loskreischen vor Freude. Ich bin bislang kein einziges Mal weggekommen von der Westküste, und jetzt bin ich nicht nur endlich mal ganz im Osten, sondern noch dazu in New York City. Neben Los Angeles vermutlich die tollste Stadt des Landes. Zumindest sagt man das.

Nicht mehr lange, dann werde ich wissen, ob da was dran ist.

Kapitel 3

Es wird zusehends heller im Lincoln-Tunnel, da wir uns dem Ende nähern, und als wir wieder draußen im Tageslicht sind, erkennen wir kaum die Hand vor Augen, so sehr blendet uns die Sonne. Trotzdem linse ich blinzelnd zum Fenster hinaus, weil ich nichts verpassen will von der Stadt. Auf keinen Fall lasse ich mir irgendwas entgehen.

Und im ersten Moment fühlt sich alles fast ein wenig vertraut an.

Der viele Verkehr auf den Straßen. Die nicht abreißenden Menschenströme entlang der Gehwege. Massen, die die Straßen überqueren. Die hoch aufragenden Gebäude, die in mir leichte Beklemmungen auslösen. Santa Monica kommt einem da im Vergleich vor wie ein winziger flacher Klecks inmitten der Weiten von Arkansas. Alles steht so dicht gedrängt, reicht so hoch hinaus. Das hat allerdings den Vorteil, dass die Gebäude reichlich Schatten spenden. Außerdem ist da dieses allgegenwärtige Gefühl von … Geschäftigkeit und Leben. Hier läuft nichts ruhig und gemächlich und entspannt ab. Alles erweckt den Eindruck von Schnelligkeit, als hätte jeder es furchtbar eilig, irgendwas zu erledigen oder irgendwo hinzukommen. Ich glaube, deswegen macht das alles auch so einen vertrauten Eindruck auf mich. Denn es ist genau wie in meiner Vorstellung, nur ohne den Dampf, der aus den Gullys aufsteigt. Das wird in den Filmen wohl immer etwas übertrieben dargestellt.

»Wow.«

»Das hab ich auch gesagt beim ersten Mal«, meint Tyler lachend. Doch er mustert mich aus dem Augenwinkel, während ich das alles auf mich wirken lasse. Und gleichzeitig gelingt es ihm, sich behände zwischen Fußgängern und Fahrzeugen durchzuschlängeln und die Zweiundvierzigste Straße entlangzufahren. »Ein irres Gefühl, wie?«

»Klar, ist ja auch New York«, sage ich. »New York City, wie krass ist das denn.«

»Wir durchqueren gerade den Garment District, das Modeviertel der Stadt«, verrät er mir. »Als Nächstes geht’s in Richtung Midtown Manhattan.«

Ich achte kaum auf ihn, und auch wenn ich seine Worte höre, nehme ich ihren Sinn im ersten Moment nicht wahr. Mein Blick wird wie magisch angezogen von den gewaltigen Gebäuden ringsum und von den Bäumen entlang der Straßen. Mir entgeht nicht, dass der überwiegende Teil Einbahnstraßen sind. Ich beuge mich vor, um bessere Sicht zu haben auf alles, was über uns ist. »Deine Wohnung liegt in der Upper East Side, oder?«

Ich konzentriere mich wieder auf Tyler, weshalb mir erst jetzt sein selbstgefälliges Grinsen bewusst wird. An einer Ampel halten wir an. »Hast du denn was Geringeres erwartet von meiner Mom?«

»Nein«, gebe ich zu. »Nie hätte sie dich in einer Gegend wie Harlem wohnen lassen.«

Er gibt einen missbilligenden Laut von sich und schüttelt gespielt theatralisch den Kopf. »Ich bitte dich, Eden, hätte nicht gedacht, dass du so voller Vorurteile bist. Der östliche Teil von Harlem ist gar nicht so schlecht wie sein Ruf, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich Spanisch spreche, deshalb passe ich da ganz gut rein. Sind meine südamerikanischen Gene, ganz bestimmt.«

»Tyler, du hast gerade mal zu einem Viertel lateinamerikanische Wurzeln. Man sieht es dir ja noch nicht mal an.« Ich versuche, nicht die Gruppe von Leuten anzustarren, die an der Ecke darauf wartet, die Straße zu überqueren. Ein paar von ihnen schießen verstohlen Fotos von Tylers Wagen, während wir warten, doch es ist fast unmöglich, das zu übersehen. Tyler achtet dennoch nicht auf sie.

»Trotzdem hab ich lateinamerikanische Gene«, beharrt er. »Und das ist echt cool. Hab ich Grandma Maria zu verdanken. Und meinem Dad.«

Darauf sage ich keinen Ton. Dass Tyler seinen Dad erwähnt, überrascht mich ein wenig, und ich warte darauf, dass sein Gesichtsausdruck sich verhärtet oder seine Laune sich rapide verschlechtert. Er aber lächelt nur und deutet zum Fenster hinaus. Offenbar hat er kein Problem mehr damit, über seinen Dad zu reden. Schließlich tut er es schon seit einem Jahr.

»Falls es dir nicht aufgefallen sein sollte, der Times Square ist gleich da drüben.«

»Wo?«

Die Ampel schaltet auf Grün, gerade als mein Blick auf die Straße vor uns fällt. Tyler steigt sofort aufs Gas, und das Auto schießt um die Ecke und hinterlässt eine dicke schwarze Rauchwolke. Offensichtlich wollte er unser Publikum am Straßenrand beeindrucken. Mein Blick schnellt zurück zu Tyler.

»Wir fahren einen kleinen Umweg«, erklärt er und grinst, als er meinen verwunderten Gesichtsausdruck bemerkt. »Ich will nicht, dass du das jetzt schon siehst. Das sparen wir uns für heute Abend auf.«

»Ist das dein Ernst? Erst erzählst du mir, der Times Square liegt direkt vor meiner Nase, und dann fährst du los, bevor ich ihn sehe?« Ich verschränke die Arme vor der Brust und wende mich beleidigt von ihm ab. Natürlich tue ich nur so und muss grinsen.

»Sieht einfach besser aus bei Nacht«, sagt er.

Wir fahren die Eighth Avenue entlang in nördlicher Richtung, vorbei an Hotels, Geschäften, Restaurants und natürlich Hunderten von Touristen. Es ist nicht schwer, die Einheimischen von den Besuchern zu unterscheiden, in erster Linie deshalb, weil Letztere mit faszinierten Gesichtern durch die Gegend rennen und fast alles bildlich festhalten. Wenn ich nicht hier hinter Tylers getönten Scheiben sitzen würde, würde ich mich direkt unter sie mischen.

»Wir überqueren jetzt den Broadway«, murmelt Tyler, kaum sind wir auf die Siebenundfünfzigste Straße abgebogen. »Der Central Park liegt zwei Straßen weiter zu deiner Linken. Und die Carnegie Hall ist gleich rechts.«

»Hör auf!« Frustriert reiße ich die Hände hoch, weil ich nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Ich will ja nichts verpassen. Schnell werfe ich einen Blick nach links, um hoffentlich ein bisschen Grün zu sehen, aber da sind massenhaft Gebäude im Weg, weshalb ich mich auf die Straße konzentriere, die wir jetzt überqueren: den Broadway. Er verläuft nicht parallel zum Rest der Straßen, sondern kreuzt sie diagonal, was irrsinnig cool aussieht. Ansonsten aber ist er wie jede andere Straße auch, die wir bislang gesehen haben, daher richte ich die Augen geradeaus und warte auf die Carnegie Hall. Und das, obwohl ich nicht mal genau sagen könnte, wie die aussieht. Ich weiß nur eines: Sie ist berühmt und hat einen exzellenten Ruf.

»Da«, sagt Tyler und deutet im Vorbeifahren auf ein Gebäude zu unserer Rechten. Ich habe es nur ein paar Sekunden im Blickfeld, doch das reicht aus, um festzustellen, dass es sich nicht groß von den anderen Bauten ringsum unterscheidet. Vielleicht fände ich es ja aufregender, wenn ich auf klassische Musik stünde.

»Das ist es?«

»Ja.«

Wir fahren östlich die Siebenundfünfzigste entlang und bleiben alle paar Minuten an einer Ampel stehen. Es gibt so viele Geschäfte hier, von denen ich noch nie gehört habe, doch sie sind schon bald wieder vergessen. Muss ja ganz schön zeitraubend sein, wenn man in Manhattan shoppen geht.

Wieder werden wir an einer Ampel zum Anhalten gezwungen. Und als ich nach links schaue, sehe ich endlich einen Streifen Grün: den Central Park. Nur eine klitzekleine Ecke, aber immerhin, es reicht, dass ich wieder total hibbelig werde. Die anfängliche Begeisterung hat in den letzten zwanzig Minuten, die wir durch Manhattan gesteuert sind, ein wenig nachgelassen, aber jetzt hat sie mich wieder fest im Griff. Der Central Park ist das, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Soll der Wahnsinn sein zum Laufen.

»Fifth Avenue«, informiert Tyler mich. Er stupst mich an, weil ihm aufgefallen ist, dass ich gar nicht auf die Luxusläden nur wenige Meter entfernt achte. Aber die sind mir herzlich egal.

Endlich schaffe ich es, meinen Blick loszueisen von den Bäumen, und sehe Tyler an. »Ist das der Central Park?«

Er grinst. »Genau.«

Dann schaltet die Ampel auf Grün, und wir sind auf und davon, noch bevor ich einen letzten Blick zurückwerfen kann. Die Stadt macht einen gigantischen Eindruck auf mich, alles total verwinkelt, doch Tyler scheint sich bestens auszukennen. Wir biegen jetzt ab in Richtung Norden auf die Third Avenue, und das lässt mich an die Third Street Promenade und Santa Monica denken. Ich frage mich, wie Dean wohl seinen freien Tag verbringt.

»Wir sind übrigens fast da«, sagt Tyler. »Nur noch etwa fünfzehn Blocks. Halte einfach Ausschau nach der Vierundsiebzigsten Straße.«

Ich werfe einen Blick zum Fenster hinaus. Einundsechzigste Straße. Die breite Allee vor uns sieht wunderschön aus. Der Himmel ist ganz klar, die Gebäude liegen im grellen Sonnenlicht, sodass sie fast weiß erscheinen. Und dann haben wir die Vierundsiebzigste Straße erreicht, was ich erst bemerke, als Tyler rechts abbiegt in eine enge Einbahnstraße. Kurz danach bremst er ab und steuert den Wagen in eine freie Parklücke am Bordstein zwischen einem Honda und einem Transporter. Das Ganze ist derart knapp bemessen, dass nur wenige Zentimeter Abstand dazwischenliegen.

Ich beuge mich vor und linse durch die Windschutzscheibe hinaus. Stirnrunzelnd sage ich: »Hast du denn keine Angst, dass die dich rammen, wenn sie da rauswollen?«

»Nein, die fahren ohnehin nie weg«, sagt Tyler und stellt den Motor ab. Er zieht den Schlüssel aus dem Zündschloss und öffnet den Sicherheitsgurt, und ich folge seinem Beispiel. »Der Transporter gehört so ’nem alten Typen aus dem Gebäude nebenan. Der fährt so gut wie gar nicht mehr. Und in dem Civic wohnt ein Mädchen. Der steht schon da, solange ich denken kann. Sie kommt jeden Abend und übernachtet darin.« Sein Gesicht verrät keinerlei Regung, daher kann ich nicht beurteilen, ob das ein Witz sein soll oder nicht. Ich komme aber auch nicht mehr dazu nachzuhaken, weil er jetzt sagt: »Los, komm, wir holen deine Sachen.«

Ich drücke die Tür auf, steige aus und strecke meine Beine durch.

Und dann trifft es mich: Wow.

New York.

Ich stehe hier in New York, noch dazu auf einer Straße mitten in Manhattan. Dann werfe ich einen Blick nach unten. Krass viel Kaugummi. Und hier und da Müll. Aber trotzdem. Manhattan.

»Alles okay?«

Ich schaue wieder auf. Tyler wuchtet soeben mein Gepäck aus dem Kofferraum, sorgsam darauf achtend, dass er den Civic nicht rammt. Er sieht mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Verlegen lächle ich, hole meinen Rucksack aus dem Wagen, trete einen Schritt zurück und werfe ihn mir über die Schulter. »Ist nur … das ist alles so unglaublich.«

Ich habe das Gefühl, ich kann die Geschäftigkeit selbst hier hören. Das Geräusch der Motoren. Stimmen. Das Gehupe der Fahrzeuge. Das alles ist gleichzeitig laut und auch wieder nicht. Wie ein ständiges monotones Rauschen, an das man sich nach und nach gewöhnt. Jetzt verstehe ich auch, warum die Leute in New York so laut reden.

»Ich weiß«, sagt Tyler. Er knallt den Kofferraumdeckel zu und sperrt ab. »Aber spätestens nach einer Woche hast du dich daran gewöhnt.« Er umrundet den Wagen und stellt sich neben mich. Gerade als ich ihn fragen will, wo seine Wohnung liegt, deutet er mit dem Kinn auf das Gebäude gegenüber. Es ist das höchste Haus der Straße. Direkt an der Ecke. Sieht nett aus von außen, mit seinen cremeweißen Ziegeln und den riesigen Fenstern mit den braunen Rahmen.

»O ja, das ist eindeutig der Geschmack von deiner Mom.« Natürlich musste Ella eins der schönsten Wohnhäuser wählen. Wie es drinnen wohl aussieht? Ich lege den Kopf in den Nacken und zähle rasch die Stockwerke durch. Zwanzig. »Auf welcher Etage wohnst du?«

»Zwölfte. Apartment 1203.« Er lächelt immer noch. Hat er eigentlich auch nur einmal aufgehört zu lächeln, seit wir uns am Flughafen getroffen haben? »Willst du reingehen?«

Ich nicke und folge ihm über die Straße zu der großen Glastür. An einem Nummernfeld tippt er einen Code ein, und mit einem durchdringenden Piepen öffnet sich die Tür. Er rollt meinen Koffer ins Gebäude, und ich halte mich an seiner Seite, während er mich zum Aufzug führt. In der Eingangshalle sehe ich mich um. An der einen Wand sind mehrere Reihen Briefkästen und ein paar Automaten montiert, doch ansonsten ist da nicht viel. Der Aufzug allerdings ist unheimlich groß. Da passen schätzungsweise zwanzig Leute rein, aber jetzt sind hier nur Tyler und ich. Er stellt sich auf die eine Seite und ich auf die andere, und es fühlt sich an, als wäre da viel zu viel Abstand zwischen uns, als sollten wir eigentlich dichter nebeneinanderstehen. Vielleicht ist das aber auch nur reines Wunschdenken meinerseits.

»Snake sollte inzwischen auch wieder da sein«, sagt er nach einem kurzen Augenblick. Mit einem sanften Ruck setzt der Aufzug sich in Bewegung. »Er war mit ein paar Jungs von der Uni unterwegs, müsste aber mittlerweile zurück sein.«

»Muss ich ihn auch so nennen?«, frage ich. Ich habe ja grundsätzlich nichts gegen Spitznamen, aber seiner klingt doch zu bescheuert. Wer lässt sich denn bitte schön so nennen? »Kann ich nicht einfach Stephen zu ihm sagen?«

»Klar, sicher, wenn du willst, dass er dich scheiße findet«, meint Tyler trocken. Doch langsam macht sich wieder das Lächeln breit auf seinem Gesicht. »Irgendwann kommt es einem gar nicht mehr so doof vor. Du musst ihn nur ein paarmal ganz laut auf der Straße rufen. Dann lernt man, die schiefen Blicke zu ignorieren, die sie einem zuwerfen.«

Ein lautes Pling ertönt, und die Aufzugtür geht auf und gibt den Blick frei auf einen cremeweißen Flur. Soll wohl zu den Ziegeln der Außenfassade passen. Drei Türen weiter vor dem Apartment mit der Nummer 1203 stellt Tyler meinen Koffer ab.

»Ich hab heute Morgen extra für dich aufgeräumt, aber wenn Snake jetzt daheim ist, kann ich für nichts garantieren. Möglicherweise sieht es nicht mehr so aus wie vorher, als ich gegangen bin«, warnt Tyler mich vor und zieht einen Schlüsselbund aus der hinteren Hosentasche. Er wirkt ein bisschen nervös.

»Macht mir nichts aus«, sage ich. Ich muss grinsen. Der Gedanke, dass Tyler meinetwegen die Wohnung auf Vordermann bringt, schmeichelt mir, weil er mich offensichtlich beeindrucken wollte. Doch je länger ich darüber nachdenke, desto mehr zweifle ich an dieser These.

Ein Klicken ist zu hören, und Tyler stößt die Tür auf. Dann macht er einen Schritt zurück, um mir den Vortritt zu lassen. Mein erster Gedanke ist: Jep, Ella.

Ich stehe in einem weitläufigen, offenen Wohnraum mit beigem Teppich, roten Plüschsofas, glänzenden schwarzen Möbeln und einem irre großen Flachbildfernseher, der an der Wand zwischen zwei riesigen Fenstern mit Blick über die Stadt hängt. Zu meiner Rechten befinden sich zwei Türen, die vermutlich zu den Schlafzimmern führen, und links ist die Küche. Alles folgt einem Farbkonzept in Schwarz, Weiß und Rot. Küche und Wohnzimmer werden lediglich abgetrennt durch einen Tresen, sodass man von der Küche aus ins Wohnzimmer schauen kann. Die Schranktüren und Arbeitsoberflächen sind weiß lackiert. Eine offen stehende Tür in der Küche führt wie es aussieht in einen Waschraum. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich eine zweite Tür.

»Hey, bist du das?«, ruft in diesem Moment eine Stimme durch die geschlossene Tür. »Mit der Dusche stimmt nämlich schon wieder was nicht. Das Wasser ist irre kalt. Will einfach nicht warm werden.«

Ich bin kurz irritiert angesichts des starken Bostoner Akzents. Daneben klingt Tylers seltsamer Mischmasch ja fast schon wieder normal. Die Badezimmertür geht auf, und ein hochgewachsener, blonder Typ kommt raus. Er ist gespenstisch blass und mit den Gedanken offenbar gerade ganz woanders, weil er nämlich die Hand in der Jogginghose hat und seine Weichteile sortiert, während er die Küche durchquert. »Denken die Arschlöcher wirklich, ich frier mir hier die Eier ab …« Als sein Blick auf mir landet, verstummt er. Er bleibt wie angewurzelt stehen. Langsam zieht er die Hand aus der Hose. »Ach du Scheiße.« Er wirft Tyler einen giftigen Blick zu. »Mann, hättest du mich nicht vorwarnen können?«

Tyler lacht los und sieht mich mit einem leichten Schulterzucken von der Seite an, fast schon entschuldigend. »Eden … das ist Snake.«

»Hey«, sage ich, aber mir ist die Sache unendlich peinlich, als wäre ich gerade ungebeten in was reingestolpert. Irgendwie fühle ich mich wie ein Eindringling in diesem Männerhaushalt. »Äh, tja, nett, dich kennenzulernen.« Ich kann mir echt Besseres vorstellen, als jemandem gleich beim ersten Mal mit der Hand im Schritt zu begegnen.

»Ja, freut mich auch«, sagt er und gesellt sich zu uns. Das Erste, was mir an ihm auffällt, ist, dass seine Augen richtig, richtig farblos aussehen. Sie sind zwar blau, aber so blass, dass sie fast grau wirken. Er streckt mir die Hand hin, doch ich schüttle den Kopf. Er grinst. »Willst du mir nicht die Hand geben?«

»Nicht zwingend, nein«, sage ich.

Tyler räuspert sich und verschränkt die Arme vor der Brust. Er lässt den Blick zwischen Stephen und mir hin und her wandern und sagt: »Na schön, das Wichtigste zuerst: die Regeln.«

»Regeln?«, wiederholt Stephen – oder Snake, wie auch immer –, als hätte er noch nie dergleichen gehört.

»Bei uns wohnt jetzt ein Mädchen, also schließ gefälligst ab, wenn du da drin bist«, erläutert Tyler. »Eden geht morgens als Letzte ins Bad, weil sie länger braucht.« Ich will schon Einwände erheben, da verstehe ich, worauf er hinauswill: Wenn ich als Letzte dran bin, hämmert keiner von ihnen gegen die Tür und treibt mich an, mich zu beeilen.

»Was hast du bloß für ein Glück, Mädchen, dass du dir die Wohnung mit mir teilen darfst. Besser hätte es doch gar nicht laufen können, oder?« Snake sieht mich mit schief gelegtem Kopf an. Tyler rollt bloß mit den Augen. »Hallo, du hast die Ehre, mit dem coolsten Typen aller Zeiten zusammenzuwohnen.«

Ich ziehe eine Grimasse. »Bist du immer so …?«

»Charmant? Klar.« Er grinst und streckt die Hand aus, um mir ganz gönnerhaft den Kopf zu tätscheln, was er zum Glück nicht mit der schuldigen Hand von vorhin macht, und geht dann zum Sofa. »Der Fernseher gehört mir.«

»Denk dir nichts«, raunt Tyler mir leise ins Ohr, »ist eben seine Art von Humor.«

Ich achte allerdings gar nicht wirklich auf seine Worte. Stattdessen konzentriere ich mich darauf, dass ich seinen Atem auf der Haut spüre und ich Mühe habe, mir nichts anmerken zu lassen. Ich beiße mir auf die Lippe, damit ich nicht zittere, und strecke die Hand wie benommen nach meinem Koffer aus. »Ähm, tja, wo soll ich denn mein Zeug hintun?«

»In mein Zimmer«, erklärt er. Er schnappt mir den Koffer weg, ehe ich ihn zu fassen kriege, und zerrt ihn über den Teppich zum ersten Schlafraum auf der rechten Seite der Wohnung. Er schiebt die Tür mit dem Knie auf, lässt mir wieder den Vortritt und stellt mein Gepäck neben dem ausladenden Kingsize-Bett ab. Seine Bude hier ist nicht so unordentlich wie bei ihm daheim. Der beige Teppich bedeckt auch hier den Boden, und seine Bettdecke ist rot, während die Schränkchen neben dem Bett schwarz sind. Die Wände sind komplett zugepflastert mit NFL- und MLB-Postern.

»Seit wann interessierst du dich denn für Baseball?«, frage ich.

»Seit ich in New York lebe«, sagt er mit einem schiefen Grinsen. Er deutet mit einem Nicken auf das Bett. »Du kannst mein Zimmer haben. Ich schlaf auf der Couch.«

»Und warum teilen wir uns das Zimmer nicht einfach?« Mist. Die Worte sind so schnell über meine Lippen, dass ich nur am Rande mitkriege, wie ich sie ausspreche, bis ich Tylers Lächeln gefrieren sehe. Er reibt sich den Nacken und zuckt verlegen die Schulter. Sich ein Bett zu teilen wäre wohl tatsächlich keine so gute Idee.

»Ich glaub, ich bleib besser beim Sofa, Eden.« Er gibt sich alle Mühe, mir zuzulächeln, aber es wirkt irgendwie gezwungen, und mit einem Mal ist die Luft im Raum dermaßen erdrückend, dass ich am liebsten das Fenster aufreißen und rausspringen würde. Ich weiß, mein Vorschlag war voll bescheuert, aber dass Tyler tatsächlich ablehnt, ist ein Zeichen, dass er absolut über mich hinweg ist.

Ich zwinge mich zu tun, als wäre nichts gewesen. Hoffentlich sieht es wenigstens so aus, als würde ich noch atmen. »Klar, war ’ne doofe Idee. Macht es dir was aus, wenn ich mich kurz hinlege? Bin irre müde.« Ich werfe einen Blick auf meine Uhr. Es ist inzwischen achtzehn Uhr dreißig, und obwohl wir daheim erst halb vier am Nachmittag haben, überkommt mich mit einem Mal die totale Erschöpfung. War wohl nicht die beste Wahl, schon so früh am Morgen zu fliegen.

»Klar, sicher, nur zu«, sagt er und macht einen Schritt in Richtung Tür. Er sieht fast so aus, als würde er Reißaus nehmen vor seiner irren Stiefschwester, die versucht, ihn ins Bett zu zerren. »Willst du lieber nicht auf den Times Square heute Abend? Wir können das auch auf morgen verschieben.«

»Nein, nein«, wiegle ich rasch ab. »Ich will auf jeden Fall zum Times Square. Lass mich bloß eine Stunde schlafen, dann können wir los.«

»Nur eine Stunde?« Tyler sieht mich misstrauisch an. Wenn er eines über mich gelernt hat in den vergangenen zwei Jahren, dann ist es die Tatsache, dass ich immer ewig penne. Ich glaube, er hat so seine Zweifel, dass ich überhaupt noch mal aufwache, wenn ich jetzt wegnicke.

»Eine Stunde«, versichere ich ihm. »Zur Not weckst du mich auf.«

Ich hoffe nur, der Times Square kann so lange warten.

Kapitel 4

Ich rolle auf die Seite und suche tastend nach meinem Handy. Hier im Bett ist es drückend heiß, ich klebe schon am Laken fest. Stöhnend schlage ich die Decke zurück und setze mich auf, nicht sicher, wie spät es ist. Es sickert immer noch Tageslicht durchs Fenster, und das Geräusch des Fernsehers dringt leise in Tylers Schlafzimmer. Ich wuchte mich aus dem Bett und öffne die Tür. Tyler und Snake lümmeln auf dem Sofa und gucken sich ein Footballspiel an.

Ich räuspere mich, um Tylers Aufmerksamkeit zu kriegen. Sofort reckt er den Hals, und kaum sieht er mich, fängt er an zu strahlen. Snake dagegen zuckt noch nicht einmal mit der Wimper. Er flucht nur aufgebracht in Richtung Fernseher und nimmt einen Schluck von dem Bier in seiner Hand.