Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

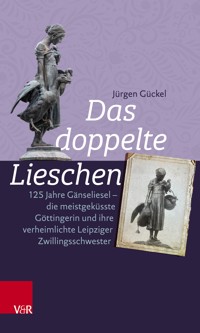

Das Göttinger Gänseliesel steht hoch oben auf dem Brunnen vor dem Alten Rathaus. Und das seit 125 Jahren. Dort wurde es umschwärmt, geküsst, mit Blumen geschmückt, porträtiert und in einem Märchen verewigt. Doch kaum einer wusste von ihrer Zwillingsschwester jenseits der Mauer in Leipzig, die all die Jahre abgeschieden und unbeachtet, versteckt, verbeult und verborgen in einem unzugänglichen Privatpark, später im Bombenschutt, im Kirchenasyl und zuletzt in einer Holzkiste in einem Keller lagerte. Jürgen Gückel geht diesem Geheimnis auf den Grund. Mit viel Witz und pointiert schildert er all die Irrungen und Wirrungen dieser deutsch-deutschen Geschichte des doppelten Lieschens.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 184

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jürgen Gückel

Das doppelte Lieschen

125 Jahre Gänseliesel – die meistgeküsste Göttingerin und ihre verheimlichte Leipziger Zwillingsschwester

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.

© 2025 Vandenhoeck & Ruprecht, Robert-Bosch-Breite 10, D-37079 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe

(Koninklijke Brill BV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)

Koninklijke Brill BV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Brill Wageningen Academic, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau und V&R unipress.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.

Umschlagabbildungen: picture alliance/dpa / Swen Pförtner (Vorderseite oben), Archiv Familie Nisse Nachkommen (Vorderseite unten); Alciro Theodoro da Silva (vordere Umschlagklappe), Archiv Familie Colditz Nachkommen (hintere Umschlagklappe)

Korrektorat/Lektorat: Volker Manz, Kenzingen

Satz: SchwabScantechnik, Göttingen

EPUB-Erstellung: Bookwire GmbH, Frankfurt am Main

Umschlaggestaltung: Guido Klütsch, Köln

Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com

E-Mail: [email protected]

ISBN 978-3-647-99261-7

Inhalt

Die Göttinger Bürger erstreiten sich einen neuen Brunnen

Der Berliner Künstler und sein Werk

Die eine im Stadtzentrum, die andere im Kirchenasyl

Die gefeierte Repräsentantin und das versteckte Kellerkind

Quellenangaben

Danksagung

Die Göttinger Bürger erstreiten sich einen neuen Brunnen

Die Stadt, die Wissen schafft – Promovierte küssende Kletterer – Heißt es die oder das Liesel? – Ungleiche Zwillinge, noch ungleichere Schicksale – Wann ist ein Kunstwerk eigentlich ein Original?

Kennen sie eigentlich Göttingen? Göttingen an der Leine, die Universitätsstadt, also die Stadt, die Wissen schafft? Nein, kennen sie nicht? Nur durchgefahren im ICE oder auf der A7? Aber wenn sie Göttingen kennen, dann kennen sie das Gänseliesel. Kennt hier jeder! Und wer hier studiert hat – und das haben so viele aus aller Welt –, der hat mit Sicherheit schon einmal rund ums Gänseliesel mitgefeiert. Wer gar in Göttingen promoviert hat, der hat das Liesel sogar geküsst – wenn er oder sie klettern kann. Das muss man nämlich können, denn Liesel steht hoch oben auf dem Brunnen vor dem Alten Rathaus. Das Liesel küssen, das macht hier jeder frischgebackene Doktor. Auch die Doktorinnen. Also alle erfolgreich Promovierthabenden – um es mal zu gendern, was ja in Göttingen erwünscht ist.

Das Göttinger Gänseliesel ist das meistgeküsste Mädchen der Welt. Und das seit 125 Jahren.

Ja, so eine ist das, das Liesel. Oder heißt es »die Liesel«? Ist doch ein Gänsemädchen. »Das« sagt man doch nur in Süddeutschland, und Göttingen gehört eindeutig zum Norden. Na ja, zum Süden vom Norden.

Abgesehen davon, wo der Sprachäquator in Deutschland verläuft – »die Liesel« stimmt ja doch: Plural! Es gibt nicht nur DAS Liesel, das eine. Es gibt zwei Liesel. Das Göttinger Gänseliesel und seine Zwillingsschwester aus Leipzig. Liebreizend sind sie beide, die Meistgeküsste wie auch das Mauerblümchen. Die eine seit 125 Jahren umschwärmt und im Rampenlicht, die andere abgeschieden und unbeachtet, versteckt, verbeult und verborgen in einer Holzkiste oder unter staubigen Laken im Schuppen oder Keller. Statt auf einem Sockel und unter einem Baldachin hoch über den Köpfen der Menschen steht das zweite Liesel barfuß auf einem flachen, unbequemen Stein.

Ein doppeltes Lieschen?

Ja klar, werden die Göttingen-Kenner sagen: das eine öffentlich auf dem Marktbrunnen, das Original aber im städtischen Museum!

»Ja«, sagt dazu die Museumsmitarbeiterin, »das ist das Original.« »Nein!«, muss man ihr antworten, sie irrt. Sie kann es jedenfalls nicht sicher wissen. Auf dem Marktplatz, wo durch frisch promovierte küssende Kletterer ständige Bruchgefahr besteht, hält stellvertretend nur ein noch recht junger Nachguss dem Andrang junger Doktorinnen und Doktoren stand. Im Museumsfoyer hingegen findet sich das Liesel, das als das Göttinger Original gilt und das fast alle Göttinger bislang für das Original-Gänseliesel halten.

Doch es gibt zwei Abgüsse vom eigentlichen Original, das der Künstler einst in Gips oder vermutlich eher in Ton als Gussvorlage formte. Ein Unikum ist sie, die Museums-Liesel vom Göttinger Marktplatz, wird sie doch so oft geküsst wie keine andere – aber sie ist kein Unikat. Und schon gar kein Original. Sie ist der bronzene Abguss eines tönernen Originals, das der Berliner Künstler Paul Nisse vor 125 Jahren geschaffen und der Stadt Göttingen als vermeintliches Unikat verkauft hat.

Und dann – nein, sogar schon vorher – hat Nisse heimlich einen zweiten Guss von seiner tönernen Arbeit anfertigen lassen und damit einem bronzenen Mauerblümchen das Leben geschenkt, dessen aufregendstes Erlebnis in 125 Jahren es war, dass es nach dem Bombenhagel auf Leipzig 1945 auf einem Schrottlaster der russischen Armee zwischen Blecheimern, Zaungittern und verbeulten Stahlhelmen landete und den siegreichen Soldaten nur beschädigt wieder abgeschwatzt werden konnte, um sodann für Jahrzehnte im Kirchenasyl zu verschwinden.

Die Göttinger Zwillingsschwester hingegen machte vom ersten Tag an Karriere. Sie ist zum Liebling der Studierenden und aller Göttinger geworden, sie hat Studenten zu allerlei Schabernack verleitet, hat mit der ganzen Küsserei und dem Streit darum, ob das denn in aller Öffentlichkeit nicht anrüchig sei, Rechtsgeschichte geschrieben. Das Göttingen-Liesel wurde zum Vorbild unzähliger Mini-Kopien, und inzwischen gibt es auch ein Liesel-Fake in einer Europa-Wunderwelt in Japan. Sie ist zum Reiseandenken für die Besucher der Stadt und zur Märchenfigur geworden, obwohl ein Märchen für sie erst erfunden werden musste. Sie gibt einem Wein, einem Stadtfest und einem Wohnquartier den Namen. Und sie ist seit 125 Jahren weltbekanntes Wahrzeichen ihrer Heimatstadt.

In Leipzig hingegen, der Heimatstadt ihrer Zwillingsschwester, weiß bis heute niemand, in welchem Garten das Gänsemädchen samt Gans und Gösseln einst versteckt war, wo es sich in der DDR-Zeit verbarg und in welchem Keller das Leipziger Mauerblümchen-Liesel heute sein Dasein fristet.

Fangen wir also ganz vorn an, um das Schicksal der ungleichen Zwillingsschwestern ein wenig zu erhellen. Blicken wir gut 125 Jahre zurück und dem Künstler über die Schulter und sehen …

… im Hinterhof seines Berliner Ateliers ein junges Mädchen, das die Gänse hütet.

Leipziger Gänseliesel im Kirchenasyl: Im Garten hinter dem Gemeindehaus der St. Andreas-Kirchengemeinde wurde der älteste Guss des Nisse-Kunstwerkes während der DDR-Zeit versteckt. Foto: privat/Repro: Gückel

Fast immer mit Blumenschmuck: Das Göttinger Gänseliesel unter gusseisernem Baldachin. Foto: Christina Hinzmann

Atelier am Stadtrand von Berlin – Herr Nisse ist »ein sehr bedeutendes künstlerisches Talent« – Von Kunst zu leben ist nicht einfach – Ein Sohn erinnert sich der Gänsekinder

Wir befinden uns jetzt also in Berlin-Wilmersdorf, Würzburger, Ecke Augsburger Straße. Damals gleich neben der Post. Der Breitscheidplatz und die Gedächtniskirche – beide schon Charlottenburg – sind nicht weit. Kaufhaus des Westens und Wittenbergplatz gleich nebenan. Hier brodelte in den wilden Zwanzigern das Berliner Künstlerleben, hier pulsierte Westberlin zu DDR-Zeiten. Aber wir müssen weiter zurückblicken – 1897 oder 1898. Damals war hier noch Stadtrand. Die Augsburger Straße wurde erst seit 1887 angelegt und reichte vom Kurfürstendamm bis zur Eisenacher Straße. Ein junger Künstler versuchte zwischen emporwachsenden Neubauten und den Resten ländlicher Idylle in seinem Atelier eine Zukunft aufzubauen und davon – seine Frau war schließlich eine Bürgerliche – die Familie zu ernähren. Mit Letzterem ist er gescheitert, aber das können wir jetzt noch nicht wissen. Denn über den Bildhauer Paul Nisse, den Schöpfer des Gänseliesels, ist öffentlich wenig bekannt.

Friedrich Paul Nisse, geboren am 31. Januar 1869 in Halle an der Saale, stammte aus einer Kaufmannsfamilie. Von 1886 an besuchte er Kunstschulen und Akademien in Leipzig, Dresden, Karlsruhe, München und schließlich Berlin, wo er 1894 Mitarbeiter des etablierten und renommierten Künstlers Professor Ferdinand Hartzer wurde, der ihn später entscheidend fördern sollte.

In seinem Atelier jedenfalls versucht der seit 1896 verheiratete Künstler, der mit seiner Ehefrau Meta, geborene Hanke, im Jahr 1900 den Sohn Thilo und ein Jahr später Tochter Melanie bekommen wird, die von seinen Professoren in ihn gesteckten hohen Erwartungen zu erfüllen. Ein »sehr bedeutendes künstlerisches Talent« hatte 1891 Professor Voltz von der Großherzoglichen Badischen Kunstschule ihm attestiert. Und Bildhauer-Kollege Carl Scherrers hoffte 1894 auf eine »bedeutende Zukunft« des »ebenso strebsamen wie befähigten Künstlers«.

Aber von seiner Kunst zu leben ist nicht so einfach. Zwar wachsen überall in Berlin und in den großen Städten stattliche staatliche Gebäude, großbürgerliche Villen und selbst architektonisch anspruchsvolle Industriebauten, die in dieser Gründerzeit über und über mit Skulpturen, Figuren und Ornamenten verziert sind, aber die Konkurrenz ist groß. Rückblickend wird Paul Nisse ein halbes Jahrhundert später über diese seine Anfangsjahre recht resigniert berichten. Der Kunstmarkt für Bildhauer, so wird er sinngemäß klagen, sei in dieser Zeit von einem Klüngel wenig talentierter, aber gegenüber den Auftraggebern offenbar geschickter und gewissenloser als er auftretender Kollegen weitgehend belegt gewesen.

Dass er diesem Künstler-Klüngel seinen wichtigsten Auftrag, sein später bekanntestes Werk – jedenfalls das Berühmtwerden dieses Werkes – zu verdanken hatte, konnte er 1898 noch nicht ahnen, als er da in seinem Atelier die Nachbarskinder beobachtete. Denn so ganz regelkonform wird es auch bei der Ausschreibung des Göttinger Marktbrunnens nicht zugehen – zum Glück für den sorgengeplagten Bildhauer. Und auch für die Göttinger. Davor hatte der arme Künstler ja schon alles versucht und 1896 gar bei »Sr. Majestät, dem Kaiser und König« nachgefragt, wie er denn als bildender Künstler an Aufträge bei Staatsbauten kommen könne. Eine Antwort hatte er vom »Ministerium des geistlichen Unterrichts und medizinaler Angelegenheiten« am 3. September durchaus erhalten – allerdings eine ausweichende. So saß er also sinnierend im Garten seines Ateliers …

Der Künstler in seinem Atelier: Paul Nisse, aufgenommen etwa in der Entstehungszeit des Gänseliesels. Familienarchiv Nisse, Repro: Gückel

Und da war es: das Gänsemädchen. Noch namenlos. Ein junges Kind aus der Nachbarschaft, das die Gänse hütete. Federvieh wurde auch in der aufstrebenden Metropole von der ärmeren Bevölkerung noch gern gehalten. Und die Kinder mussten seit jeher auf das gefiederte Eigentum achten. Da steht nun also das Mädchen anmutig im knielangen Kleid, die Träger verrutscht, die Schultern bloß, die Haare zum Dutt gebunden. In der einen Hand hält es die Gans an den Flügeln gefasst, in der anderen den Korb mit den halbwüchsigen Gösseln. Und der Künstler machte sich ans Werk …

Woher wir das wissen?

Von Thilo Nisse, dem Sohn. Der war noch nicht geboren, als das Gänsemädchen in Gips oder Ton im Atelier des Vaters seine Form annahm. Das war ja mutmaßlich schon 1897. Aber später, nachdem sich die Eltern hatten scheiden lassen und Thilo als kleiner Junge den Vater im Atelier immer wieder besuchte, habe auch er die Nachbarskinder noch beim Gänsehüten gesehen. Er habe im Atelier des Vaters oft seine Hausaufgaben gemacht und die Gänse beobachtet. Das erzählte er später – selbst schon im hohen Alter – seinen Töchtern. Und deshalb ist man sich in der Familie sicher, dass so, und nur so, das Gänseliesel entstanden sein muss.

Schon wieder vorgegriffen! Das können wir doch noch gar nicht wissen, denn die Hinterbliebenen von Paul Nisse zu finden, wird nicht einfach werden. Aber so viel steht fest: Das Gänsemädchen gibt es schon, als man sich im fernen Göttingen überlegt, den Marktbrunnen zu erneuern und dafür einen Künstlerwettbewerb auszuschreiben. Nun also zurück nach Göttingen!

Dankeschön an zwei Gänseliesel-Biografen – »Loupe und Mikroskop« – Göttingen mangelt es an Kunstwerken – Dem Herrn Nisse klingeln die Ohren

Wie kommt man in einer stolzen Universitätsstadt wie Göttingen auf die Idee, ein bescheidenes Kind vom Lande in den Mittelpunkt der Stadt zu stellen? Direkt vors Rathaus, wo einst ein »grosser Brunnen auf dem Marckte« stand, der im Jahr 1568 für 140 Reichstaler »zum Nutzen und Zierde der Stadt, durch Meister Leonhard Hügel angeleget« wurde? Ein Brunnen mit einem Gänsemädel – nicht etwa, wie in anderen Städten üblich, ein Reiterstandbild, die Statue eines Herrschers oder einer Geistesgröße, die sich in der alten Universitätsstadt durchaus in nennenswerter Zahl hätten finden lassen? Nicht einmal ein Brunnen mit gekröntem Löwen und Stadtwappen, der an das alte Vorbild, den Göttinger Löwenbrunnen, erinnert und daran, dass einst die Welfen, Nachfahren Heinrichs des Löwen, Göttingen das Stadtrecht gaben?

Ehe wir nun in die Entstehungsgeschichte des Göttinger Wahrzeichens einsteigen, müssen wir bekennen: Das wurde schon alles aufgeschrieben – zweimal sogar. Da gibt es einerseits einen Sonderdruck des Göttinger Jahrbuches aus dem Jahr 1967 von Dr. Günther Meinhardt, der sich auch mit der Geschichte der Georg-August-Universität Göttingen eingehend befasst hat. Meinhardt schrieb »Die Geschichte des Göttinger Gänseliesels« (*1) auf, ohne von einer Zwillingsschwester in Leipzig auch nur etwas zu ahnen. Die zweite Gänseliesel-Biografin hingegen, Göttingens Stadtarchivarin Helga-Maria Kühn, konnte hier auf ganz privates, familiäres Wissen zurückgreifen. Ihr Vater, einst Pfarrer der St.-Andreas-Gemeinde in Leipzig, war 40 Jahre lang Hüter des Leipziger Liesels. Und so verfügte Helga-Maria Kühn, als 1994 ihre Arbeit »Vom Löwenbrunnen zum Gänseliesel« (*2) erschien, über gesicherte Kenntnis der Existenz einer Zwillingsschwester. Deren Entstehungsgeschichte freilich war damals noch kein Thema. Das Leipziger Gänseliesel wird bei Kühn erwähnt, ihr Schicksal aber nicht genauer untersucht. Das muss nicht verwundern, schließlich ging es in beiden Werken einzig um das meistgeküsste Mädchen der Welt. Die beiden Standardwerke über das Göttinger Gänseliesel aber sind so ausführlich, dass sie für uns die Grundlage der weiteren Geschichte des Göttinger Brunnens bilden werden – freilich nicht ohne deren Originalquellen im Stadtarchiv Göttingen und im Archiv des Göttinger Tageblattes jeweils nochmals überprüft zu haben. Wir haben beiden Autoren also zu danken für die reiche Vorarbeit, aus der wir nun schöpfen dürfen. Wenn eines der beiden Werke zitiert wird, wird das im Text kenntlich gemacht. Wo sich die beiden Autoren unterscheiden oder widersprechen, ebenso.

Zurück zu den Anfängen: Damals, im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, sprudelte nur noch eine »geschmacklose Fontäne« vor dem Rathaus. So schrieb es im Oktober 1894 Ex-Oberbürgermeister Georg Merkel in einer Art Denkschrift »Zur Frage des Marktbrunnens in Göttingen«. Der aktuelle Brunnen sei eben »nur ein provisorischer Nothbehelf für den verfallenen früheren Löwenbrunnen«. Die einzige Erinnerung an diesen Löwenbrunnen bot Heumanns Kupferstich »Prospect des Großen Marktes« aus dem Jahr 1747, auf dem eine winterliche Szene mit Pferdeschlitten und Brunnen zu sehen ist. Zu diesem heißt es in den städtischen Archiven: »Aus dem Reinsbrunnen wird das Wasser durch Röhren in den Schwanenteich und weiter aus ihm in diesen Brunnen geleitet. Das Wasser steiget in der Mitte dieses Brunnens durch einen artigen steinernen Pfeiler ziemlich hoch in die Höhe und stürzet durch acht Pfeifen beständig in das Bassin herunter. Oben auf diesem Pfeiler stehet ein nach dem Rathaus hinschauender gekrönter Löwe, welcher das Stadt-Wappen in den Klauen hält.« 1873 hatten es Magistrat und Bürgervorsteher abgelehnt, die Reste dieses längst verfallenen Brunnens, der damals vor allem als Pferdetränke diente, durch ein Kriegerdenkmal zu ersetzen. Der städtische Verschönerungsverein wiederum drängte, seinem Namen getreu, auf eine Verschönerung des Marktplatzes. Georg Merkel beauftragte schließlich den Universitätszeichenlehrer Peters damit, den alten Kupferstich mit »Loupe und Mikroskop« zu erforschen und eine Vorlage zur Rekonstruktion des Löwenbrunnens zu schaffen. Doch es kam anders. »Unschön und mit geringer Kunst erstellt«, urteilte 1888 der angesehene Göttinger Germanist Prof. Dr. Moritz Heyne in seiner von Merkel erbetenen Stellungnahme über den putzigen Löwen auf schlichtem Sockel, den Peters präsentierte. Diesem Urteil schloss sich Merkel selbst an. Und doch wollte er vom Löwenbrunnen lange Zeit nicht lassen. 1894, nun schon im Ruhestand, griff Merkel das Thema Löwenbrunnen erneut auf und veranlasste Stadtbaurat Heinrich Gerber, einen ungleich ansehnlicheren Löwenbrunnen nach Vorbild des gleichnamigen Wiesbadener Brunnens zu entwerfen.

Der Große Markt mit Löwenbrunnen: Ein Kupferstich aus dem Jahr 1793 zeigt eine Winterszene vor dem Rathaus. Foto: Stadtarchiv

Gerbers Entwurf passte besser zum gotischen Stil des Rathauses, nicht aber zur aktuellen Kassenlage. Gerade mussten der Jacobikirchturm und das Rathaus renoviert werden, und der Verschönerungsverein sowie »Freunde des Unternehmens« hatten bisher auch erst 1000 Reichsmarkt gesammelt, so dass noch 5000 Reichsmark zu den geschätzten Kosten eines Brunnenneubaus fehlten. Selbst der Ex-Bürgermeister war hin- und hergerissen: »Man muss also von einem kostbaren monumentalen Bau absehen«, schrieb er, um auf der nächsten Seite seines Aufrufs vorzurechnen, dass selbst dann, wenn man einfach nur den Wiesbadener Brunnen kopiere, eben mit mindestens 6000 Mark zu rechnen sei. Die allerdings dürften sich zusammenbringen lassen, glaubte Merkel, so dass Göttingen »binnen Jahresfrist im glücklichen Besitze dieses langersehnten Bauwerkes inmitten seines herrlichen Marktplatzes sich befinde«.

Aber die Reaktionen auf Gerbers Entwurf waren gemischt. Künstler wie der aus Nörten-Hardenberg stammende Dresdner Bildhauer Heinrich Wedemeyer, der sich später auf Merkels Bitte mit gleich zwei alternativen Entwürfen bewarb und der von einem »Mangel an Kunstwerken in Göttingen« schrieb, wandten sich gegen die Idee, den Wiesbadener Brunnen zu kopieren. Sein eigener Entwurf »Alma mater«, eine säugende Mutter als Sinnbild der geistig nährenden Universität, erntete indes rasch öffentlichen Spott, und der Universitäts-Chronist Günther Meinhardt sprach 1967 in seiner »Geschichte des Göttinger Gänseliesels« von einer »Ausgeburt von Scheußlichkeit«. Auch dürften sich dafür, dass aus dem Brunnen dann doch nur Wasser fließe, »die vier Fakultäten der Universität wohl bedanken«, hieß es in einem Leserbrief der Göttinger Zeitung.

Nun also begann die Diskussion öffentlich zu werden. Man möge für den geplanten Brunnen doch nicht »mit gothischer Plastik kommen«, stand am Nikolaustag 1894 im Heimatblatt. Und weiter: »Niemand, für den die Kunst etwas Lebendiges ist, und der sie nach ihrer innerlichen Wirkung und Bedeutung schätzt, möchte wünschen, daß die Freiheit und Unmittelbarkeit des künstlerischen Ausdrucks unter der Übersetzung in einen altertümlichen Geschmack verkümmerte.«

Das Bürgertum also gab sich kritisch. Nochmals nur ein Provisorium auf dem wichtigsten städtischen Platz wollte man nicht. Damit war eine Replik des Löwenbrunnens ebenso vom Tisch wie Gerbers Wiesbaden-Kopie und ein Jahr später auch Wedemeyers Vorschläge. Alle Pläne waren zuvor öffentlich (Kunsthandlung Wunder, Weender Straße) ausgestellt worden, darunter auch das Modell des Göttinger Bildhauers B. Niemeyer (Weinhandlung Bremer), dessen Entwurf, ein schwertschwingender Ritter mit Stadtwappen auf hoher Säule, gleichfalls Spott auf sich zog: Eine »Phantasierüstung« sowie heraldische Fehler im Stadtwappen attestierte ein »waffen- und wappenkundig bewanderter Leser« in einem Leserbrief dem Niemeyer-Vorschlag.

So viel bürgerschaftliches Engagement – das gab den Stadtvätern zu denken. Wenn schon ein neuer Marktbrunnen, dann sollte es keine einsame Entscheidung im Rathaus sein. So weit, die Bürger zu befragen, wollte man aber auch nicht gehen. Eine öffentliche Ausschreibung, quasi ein Künstlerwettbewerb für einen neuen Marktbrunnen, sollte nun für Ideen sorgen, entschied der Magistrat. Dafür bewilligten die städtischen Kollegien am 26. Oktober 1897 eine Bausumme von 15.000 bis 18.000 Mark. Immerhin hatte man sich zwischenzeitlich dazu durchgerungen, nun jährlich eine Summe aus dem Haushalt für die geplante Umgestaltung des Marktplatzes zurückzulegen. Außerdem fand sich ein fachkundiger Berater: Prof. Dr. Ferdinand Hartzer, Bildhauer aus Berlin. Er war der Stadt Göttingen durch zahlreiche seiner Werke bereits eng verbunden und sollte den Wettbewerb nun leiten sowie – auf eigenen Wunsch – dem siebenköpfigen Preisrichtergremium vorsitzen.

Ob dem Hartzer-Protegé Paul Nisse in Berlin schon die Ohren klingelten? Bestimmt! Schließlich hatte sein Chef drei Jahre vorher noch über ihn in einem Zeugnis geschrieben, er, Nisse, besitze »ein ebenso feines wie künstlerisches Verständnis wie außerordentliche Technik in der Durchbildung der Formen«. Und in einem Empfehlungsschreiben für Nisse hatte der Professor den derart Gelobten 1896 als »Lehrer an der Kunstschule« empfohlen. Er werde die Stelle »nach jeder Richtung vorzüglich ausfüllen«, denn »seine Arbeiten haben mir in der Auffassung wie Darstellung gleich gut gefallen, ebenso ist er auch nach der ornamentalen Seite erfahren«. Hartzers Lobesworte hatten Nisse zwar nicht zu einer neuen Anstellung verholfen, aber in Göttingen …?

Paul Nisse jedenfalls würde sich bewerben.

An Personenkult fehlt es Göttingen nicht – 200 Kühe in der Hufgängerzone – Gänsehüten gehört zum Straßenbild

Die Göttinger Bürger hatten sich durchgesetzt: Eine Rekonstruktion des alten Löwenbrunnens hatten sie ebenso verhindert wie eine neuerliche, in Stein und Bronze gepresste Lobhudelei auf Bildung und Wissenschaft in Form eines Alma-mater-Brunnens, wie Wedemeyer ihn vorgeschlagen hatte. Sie hatten genug von Gotik-Repliken und Wissenschaftsverehrung. Natürlich ging es in einer Stadt, in die seit Jahrhunderten Hochgestellte aus dem ganzen Königreich ihre Söhne zum Studium schickten, in erster Linie um die Universität, um Bildung, Wissenschaft und Geistesgrößen. Bildhauer Hartzer, der nun der Jury vorsaß, wusste es besser als jeder andere: Er hatte 1889 das Wöhler-Denkmal erschaffen, hatte ein Jahr später die Göttinger Genies Gauß und Weber durch ein neues Denkmal geehrt, hatte für die Georgia-Augusta unzählige Bildnis-Büsten ihrer Gelehrten geschaffen, und schließlich war er gerade dabei, den Merkelstein fertigzustellen, der 1897 den ausgeschiedenen Oberbürgermeister anlässlich seines 85. Geburtstages unvergesslich machen sollte. Mochte Göttingen auch arm an Kunst sein, an Personenkult fehlte es in diesen Jahren nicht.

Dabei war Göttingen um 1900 herum eigentlich ganz anders – es war noch immer eine Ackerbürgerstadt. Wer sich nicht allein durch den Wissenschaftsbetrieb nährte, und das waren zwar viele, aber nicht die Mehrheit, der betrieb haupt- oder nebenberuflich Landwirtschaft. Man bewirtschaftete Felder und Wiesen, baute Getreide, Kartoffeln und Gemüse an, hielt Vieh in den Ställen hinter den städtischen Fachwerkfassaden, trieb täglich Kühe, Schafe und Gänse durch die Weender Straße. Und natürlich diente der Brunnen vor dem Rathaus noch immer und auch künftig dazu, Pferde und Rinder zu tränken. Auf rund 200 Kühe – morgens raus, abends rein in die Stadt – schätzt die Geschichtswerkstatt das tägliche Aufkommen an Großvieh in der Innenstadt, also dort, wo heute die Fußgängerzone ist. An Ackerbürger aber, an Gänsemägde und Hirtenjungen, also an die Mehrheit der Göttinger, erinnerte nichts im künstlerischen Erscheinungsbild der Stadt. Sie waren einfach da – leibhaftig.

Und weil sie so selbstverständlich waren, dachte wohl zu dieser Zeit noch niemand daran, dass schon längst ausgerechnet ein Stadtkind aus dem fernen Berlin Modell gestanden hatte für einen Brunnen, der den schlichten und bescheidenen Nachwuchs einer Göttinger Ackerbürgerfamilie ehren würde. Zunächst gab es noch einige ganz andere Vorschläge.