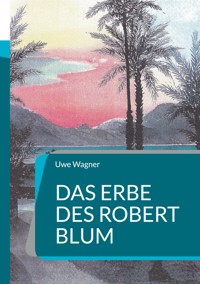

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Wer von uns träumt nicht davon, wirklich ausgefallene Reisen zu unternehmen, eine Reise zur großen Weltausstellung in Paris, in den Orient und sogar um die ganze Welt? Wer möchte nicht auch all jenen großen und bekannten Persönlichkeiten begegnen? Nun für Robert Blum hat sich diese Möglichkeit im ausgehenden neunzehnten Jahrhundert eröffnet. Und das zu einer Zeit, in der die Mächte Europas selbstbewusst dem Höhepunkt ihrer Macht entgegenstreben, einer Zeit, in der ein schlafender Riese im nicht mehr so fernen Amerika erwacht? Dank des Ungestüms seiner Jugend hat Robert diese Gelegenheit beim Schopfe gepackt und sich dabei in so manches amüsantes, aber auch amouröses Abenteuer gestürzt. Aber viel wichtiger als allerlei Gefahren zu bestehen, ist die Frage, wie er die Liebe seines Lebens retten kann. Hierbei ist ihm kein Weg zu weit, kein Wagnis zu groß und keine Lösung zu unrealistisch. Doch selbst, wenn sein irrwitziger Plan gelingen sollte, muss er doch noch ein schier unüberwindliches Hindernis überwinden, auch wenn er dazu die ganze Welt aus den Angeln heben muss.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 468

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Vorausbetrachtung

Prolog

Plan

Jugend

Lückenschluss

Nihon-Koku

Wanderjahre

Wagnis

Spuren

Nachbetrachtungen

eR Be

Vorausbetrachtung

Hic et nunc. - Hier und jetzt.

Oldenburg- 2024

Uns Menschen wohnt etwas inne, das uns dazu verleitet uns als Nabel der Welt zu sehen, ja es geradezu als unumstößlich anzusehen, dass unser Hier und Jetzt das einzig Wahre ist, das es die einzig richtige Welt ist. Jede Abweichung davon betrachten wir genau als solche, als Abweichung von der Norm, vom Richtigen, von der Wahrheit.

Ist das wirklich so? Gibt es nur diese Unterscheidung in schwarz und weiß? Was ist, wenn es unendlich viele Grautöne dazwischen gibt?

Genau dies besagt eine Theorie, die jegliche Auswirkung unserer Entscheidungen parallel existieren lässt, in sogenannten Paralleluniversen oder in ihrer Summe im Multiversum. Gleichgültig welche Entscheidung von wem auch immer getroffen wird, das Hier und Jetzt folgt den jeweiligen Pfaden. Denn jede Entscheidung ist wie eine Weggabelung bei der ebenfalls beide Wege bestehen bleiben, ungeachtet der Entscheidung, welchen Weg wir eingeschlagen haben.

Die Anzahl dieser Paralleluniversen ist nur mit unendlich anzugeben, denn zu jeder endlichen Anzahl, die wir selbst erschaffen – die Zahl unserer Entscheidung mag gigantisch groß sein, aber sie ist endlich – kommen jene anderer Menschen hinzu, in jeder Sekunde.

Wer will also sagen, welches dieser Universen das einzig wahre Universum ist? Ist es jenes, in dem wir unseren hundertsten Geburtstag feiern oder jenes, in dem wir noch nicht einmal unseren ersten Tag auf Erden überstehen? Haben die Nordstaaten den Bügerkrieg oder hat die Entente Cordiale in allen Fällen den ersten Weltkrieg gewonnen?

Ist der Verlauf der Geschichte so robust, dass Veränderungen wie das Nichtvorhandensein einzelner Akteure keine Rolle spielen oder führen bereits kleinste Einflüsse zu einem völlig anderen Verlauf, so wie angeblich der Flügelschlag eines Schmetterlings am Amazonas das Wetter in Europa beeinflussen kann? Mit anderen Worten: Führte der Akt der Protagonistin Elleander Morning in der Geschichte von Jerry Yulsmann, jenen jungen Maler in Wien zu töten, tatsächlich dazu, dass es keinen zweiten Weltkrieg gäbe oder würde die spätere Rolle des Führers mit einer anderen Person besetzt und es wäre, gleichsam einem trägen Zeitstrom folgend, nur ein Name ausgetauscht?

Wir wissen es nicht. Für beide Theorien gibt es unzählige Argumente und vermeintlich logische Schlussfolgerungen. An der Tatsache, der Entstehung des Multiverums, ändert sich in beiden Fällen nichts. Allerdings wären in jenem trägen Zeitstrom eventuell größere Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen bei den Paralleluniversen zu beobachten, weil die Grundhandlung erhalten bliebe. Doch grau ist alle Theorie.

Die Herausforderung beginnt, wenn wir unser Hier und Jetzt als das falsche Universum ansehen. Was wäre, wenn die Tatsache, dass die erfolgreiche Revolution von 1848 zur Entstehung eines ein Bundesstaat konstitutioneller Monarchien in Mitteleuropa führte, richtig ist? Was wäre, wenn sich Österreich und Preußen auf die Schaffung eines Groß-Österreich verständigt hätten, in der die Thronfolge im Wechsel von beiden Häusern geregelt wäre? Was wäre wenn sich diese Vereinigten Staaten von Mitteleuropa mit ihrem Nachbarn im Osten und Süden, vielleicht sogar mit den Vereinigten Staaten von Amerika gutgestellt und damit die Heartland-Theorie des britischen Geographen Halford Mackinder hätte Wirklichkeit werden lassen?

Im Multiversum sollte ein solches Paralleluniversum ebenso existieren wie jene Schreckensvision von Robert Harris, in der die Achsenmächte den zweiten Weltkrieg für sich entschieden. Kann es hierbei eine Klassifizierung in falsch oder richtig geben? Sind es nicht nur andere Ausprägungen, Parallelwelten? Ist es letztendlich allein die Frage, was uns gefällt oder die berühmte Macht der Gewohnheit, die uns als Anker in dieser Unendlichkeit dient?

Urteilen und verurteilen wir deshalb nicht vorschnell, falls es doch jemandem gelingen sollte eine Möglichkeit zu entdecken, Einfluss auf die Vergangenheit zu nehmen, so wie wir in jedem Moment der Gegenwart eine neue Zukunft erschaffen.

***

Prolog

Omnia tempus habent. - Alles hat seine Zeit

Berlin - 1862

„Ihre Majestät, Elisabeth, Kaiserin von Österreich!“, verkündet der Hofzeremonienmeister mit fester Stimme und stößt seinen Zeremonienstab dreimal kräftig auf den Marmorboden. Dann verneigt er sich ehrerbietig vor der jungen Kaiserin, die freudestrahlend den Raum betritt und ihre Schritte sogleich in Richtung des schlicht gehaltenen Stubenwagens lenkt, um den sich eine Schar Frauen drängt. Die Frauen blicken ihr erstaunt und doch auch ein wenig erwartungsvoll entgegen.

„Welche Freude und große Ehre, liebste Sisi, dass du mir die Ehre erweist,“ begrüßt Victoria ihren hohen Gast.

„Aber Vicky“, lässt sich Elisabeth nicht beirren und zieht ihre gute Freundin und entfernte Verwandte in eine herzliche Umarmung, währen die Hofdamen ehrerbietig ihre Knie beugen. „Dir kann ich ja anvertrauen, dass dieser Besuch bei dir mein wahres Anliegen war, auch wenn ich deinen Friedrich sehr zu schätzen weiß. Aber du weißt doch bestimmt wie ich diese Staatsempfänge verabscheue, vor allem seit mein Franzl von mir gegangen ist.“

„Welch schändlicher Anschlag und tragischer Verlust“, haucht Victoria ihr ins Ohr als sie die Umarmung erwidert. „Allein der Gedanke meinen Friedrich zu verlieren lässt mein Herz erfrieren. Ihn kenne und liebe ich schon mein halbes Leben und ohne ihn zu sein, nein das kann und will ich mir nicht vorstellen.“

„So ist es für mich“, gesteht Elisabeth ein, unterdrückt ein Schluchzen und erwidert gefasst: „Aber immerhin hat er noch die ersten Jahre seines Sohnes miterleben können.“

„Ein schwacher Trost. Dennoch hoffe ich, dass dir deine Kinder die Kraft geben, die du für dein schweres Amt brauchst.“

„Vielen Dank Vicky. Ja, das ist in der Tat so. Vor allem in Rudolf lebt er fort und Gisela hat ihre Frohnatur wiedergefunden. Dank jenes Doktor Virchow, den Franzl damals nach Wien geholt hat, konnte meine kleine Sophie schon vor einigen Jahren den Tod besiegen.“

„Was deiner Schwiegermutter nun nicht vergönnt war.“

„Das Schicksal ist manchmal launisch“, stimmt Elisabeth zu. „Tante Sophie hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie es lieber gesehen hätten, wenn Nene an meiner Stelle wäre. Doch war sie mir in den wenigen Wochen, die ihr nach dem Tod von Franzl verblieben, eine gute Stütze, um meinen neuen Pflichten als Kaiserin nachzukommen. – Aber wie geht es dir?“, wechselt sie abrupt das Thema. „Den Vater so früh zu verlieren wäre ein schwerer Schlag für mich, zumal ich Onkel Albert wirklich sehr gemocht habe.“

„Noch immer ist es schwer vorstellbar für mich“, gibt Victoria zu, „auch wenn ich schon seit Jahren hier in Preußen, und damit so fern vom Buckingham Palast bin wie es in unserer Welt sein kann. – Doch reden wir nicht vom Tod.“ Sie richtet ihren Blick auf den Stubenwagen. „Das Leben geht weiter.“

Sofort hellt sich die Miene Elisabeths wieder auf. „Ein Thronfolger, wie ich hörte.“ Sie beugt sich vor, um einen Blick auf den Schlafenden Heinrich zu erhaschen. „Richtig süß der Kleine. Wie heißt er denn nun?“

„Heinrich, also Albert Wilhelm Heinrich heißt er mit vollem Namen und Charlotte ist ganz vernarrt in ihren kleinen Bruder.“

„Das kann ich mir gut vorstellen, ist es bei Gisela und Sophie nicht anders. Außerdem hat dein Friedrich nun endlich den langersehnten Thronfolger, nach der Tragödie von neunundfünfzig.“

„Tragödie, wie wahr“, seufzt Victoria. „Aber die Ärzte konnten ihn nicht retten.“

„Die Ärzte? Nun, ich will nicht vorschnell urteilen, aber ohne sie wäre dein Wilhelm noch am Leben.“

Niedergeschlagen nickt Victoria. „Das habe ich mich auch schon oft gefragt.“

„Manchmal soll es nicht sein.“

„Scheint so zu sein. Dabei hatten wir doch schon Pläne wie Wilhelm und Rudolf gemeinsam die Zukunft verbringen, waren sie doch gerade einmal drei Monate auseinander.“

„Nun sind es eben vier Jahre für unsere Buben, Jahre, die immer bedeutungsloser werden, je weiter die Geschichte voranschreitet. Die drei Jahre, die uns zwei trennen sind doch schon heute nichts und ich bin gerade dabei mein Vierteljahrhundert zu vollenden.“

„Wie wahr“, lacht Victoria wie von einer Last befreit, „und wer weiß, was uns noch bevorsteht, jetzt, da Friedrich König von Preußen ist.“

„So hat er sich doch dazu durchringen können, das Amt vorzeitig anzutreten?“

„Mein Schwiegervater war nie sonderlich erbaut die Würde und Bürde des Königs auf sich zu nehmen. Doch was blieb ihm übrig, da sein Bruder keine Nachkommen hatte?“

„Aber hat Friedrich ihm nicht dringlich davon abgeraten abzudanken?“, forscht Elisabeth beharrlich nach.

„Sehr sogar. Friedrich war der Meinung, dass es dem Königtum zum Schaden sei, wenn das Abgeordnetenhaus… Aber das weißt du ja alles“, seufzt Victoria. „Jedenfalls blieb mein Schwiegervater unbeirrbar und seitdem spricht meine Schwiegermutter kein Wort mehr mit mir.“ Da Elisabeth sie nur fragend ansieht erklärt sie: „Sie gibt mir und meinen Eltern die Schuld daran, weil sie mit ihrer liberalen Gesinnung und dem guten Rat, Preußen in eine konstitutionelle Monarchie zu wandeln, das Volk zur Rebellion aufgestachelt haben.“

„Das ist doch Unsinn!“, schnaubt Elisabeth.

„Ich weiß, aber das ist ihr anscheinend egal.“

„Und welche Reaktionen gibt es sonst auf diesen Schritt?“

„Sehr geteilt. Das Volk – und natürlich meine Mutter – ist begeistert und wir erhalten viel Zuspruch, vor allem weil Friedrich diesen verknöcherten Junker eben nicht zum Ministerpräsidenten ernannt hat, wie es mein Schwiegervater und der Thronrat gefordert haben.“

„Wen?“

„Ach, ein Otto von Bismarck. Nicht weiter wichtig. – Jetzt müssen wir herausfinden, wem wir noch vertrauen können.“

„Ist es so schlimm?“ Echte Besorgnis schwingt in der Stimme Elisabeths mit.

„Ja.“, bestätigt Victoria.

„Dann wird Friedrich am besten sofort nur Getreue um sich scharen müssen.“

„Das wird er. Aber er muss vorsichtig sein, damit es keinen Staatsstreich gibt, denn einige haben offen verkündet, es bedürfe auch in Preußen eines Oliver Cromwells um den Staat zu retten.“

„Das ist ja noch größerer Unsinn und eine bodenlose Unverschämtheit!“, echauffiert sich Elisabeth und ballt ihre Hand zur Faust. „Das ist ja schlimmer als eine Revolution.“

„Deshalb will er vorsichtig vorgehen, um zu ergründen, wer loyal zu ihm steht.“

„Sehr weise.“ Elisabeth seufzt ergeben. „Und ich dachte, wir könnten nun bald noch einmal über den Plan von Schwarzenbergs reden, den er neunundvierzig vorgestellt hat.“

„Ach, die Sache mit Großösterreich?“

„So wurde es damals genannt“, bestätigt Elisabeth, „nur dass ich mich sogar eher für einen anderen Namen erwärmen könnte…“ Der irritierte Blick Victorias lässt sie innehalten. „Du weißt doch wie sehr ich für die Weite Ungarns und die lebensfrohen Menschen dort schwärme.“

„Gewiss. Worauf willst du hinaus? Etwa Großungarn?“

„Nein“, lacht Elisabeth belustigt, „nein, das wäre mir viel zu klein.“

„Zu klein?“ Victorias Verwirrung ist perfekt.

„Mir schwebt da etwas vor, das den Namen Europa in sich trägt und bei dem die vielen Völker im Reichsgebiet und dem Herrschaftsgebiet von Preußen und Österreich gleichberechtigt dazugehören.“

„Aha. So was wie ein Bund von Mitteleuropa?“

„Oder Vereinigte Staaten von Mitteleuropa.“

„Etwa eine Republik?“ Victoria ist nun doch entsetzt.

„Nein Vicky, soweit würde ich nicht gehen, aber die Idee deines Vaters, die finde ich schon sehr spannend.“

„Also eine konstitutionelle Monarchie?“

„Genau. Vielleicht sogar nach dem Vorbild in deinem Heimatland, aber als Kaisertum.“

„Und wer sollte dann die Krone tragen, du Sisi? Immerhin stehst du auf der höchsten Stufe des Adels und trägst bereits diesen Titel.“

Schlagartig ist Elisabeth ernst. „Nein Vicky, Kaiserin von Österreich zu sein ist mir Bürde mehr als genug und für Rudolf, vertrau mir, für ihn wäre es eine Qual.“

„Aber wer dann?“, kann sich Victoria nicht zurückhalten zu fragen.

„Friedrich.“

Victoria wird blass. „Aber…“ Der schockierende Gedanke schnürt ihr die Kehle zu.

„Oh ja. Friedrich wird sie nach und nach alle dafür begeistern können. Davon bin ich überzeugt und“, sie wendet sich dem Stubenwagen zu, „ein würdiger Nachfolger ist auch bereits da.“

***

Plan

Alea iacta est.

Stuttgart- 1896

„Wie kannst du es wagen mir das vorzuwerfen?“ Wütend funkelt Robert seinen alten Freund Franz Fischer an. „Ich habe Leonie geliebt wie keine andere, ja sogar mehr als mein eigenes Leben!“

„Und doch hast du diese Grippe mitgebracht“, hält Fischer zornig dagegen. „Obwohl du gewusst hast, wie viele Menschen schon daran gestorben sind. Das soll deine Liebe sein? Eine Liebe, bei der du eine solche Krankheit aus Amerika mitbringst?“

„Nein!“, schreit Robert bebend vor Entrüstung. „Es war die Russische Grippe und nicht eine aus Amerika.“

Doch Fischer wendet sich brüsk ab. „Das bringt mir meine Tochter auch nicht zurück.“

„Nein, aber ich würde alles – und ich meine wirklich alles – dafür geben, damit es so wäre, ihr Lachen wieder zu hören oder sie nur ansehen zu können, selbst dann, wenn du weiterhin deine Zustimmung zu unserem Glück verweigerst.“

„Fang nicht schon wieder damit an!“, braust Fischer auf. „Das haben wir doch schon unzählige Male erörtert. Diese Zustimmung konnte ich dir einfach nicht geben.“

„War ich dir auf einmal nicht mehr gut genug? Unsere ganze Jugend haben wir miteinander Freude und Leid geteilt, ja sogar manche Streiche und vielerlei Unsinn verzapft und dabei galt das dann auf einmal nicht mehr?“

„Das hat damit überhaupt nichts zu tun“, wiegelt Fischer ab.

„Nein?“

„Nein!“

„Was dann? Nenne mir einen triftigen Grund.“

„Siebenundzwanzig Jahre Altersunterschied, das war und ist einfach untragbar. – Aber was rede ich? Du hast darauf ja nie Rücksicht genommen.“

„Oh doch! Und du weißt sehr wohl, dass ich all die Jahre in der Ferne verbracht habe, um unsere Gemüter abzukühlen, damit sie angeblich zur Vernunft kommt.“

„Jajaja.“

„Na was? Du weißt sehr wohl, dass ich Leonies Schwärmerei – und dafür wollten wir es ja halten – schweren Herzens abgewiesen habe…“

„Jaja, nur um ihr dann vor zwei Jahren endgültig den Kopf zu verdrehen“, unterbricht Fischer ihn unwirsch. „Ständig hast du ihr Briefe geschrieben.“

Robert blickt ihn kopfschüttelnd an. „So siehst du das?“

„Ja. Wie sollte ich es sonst betrachten? Das ist doch allgemein der Sinn von Liebesbriefen.“

„Ja, in den vergangenen wenigen Jahren waren es Briefe glühender Leidenschaft. Nur weil ich nach zwanzig Jahren ihrem Liebreiz, ihrer Schönheit und ihrer Anmut doch endgültig erlegen bin, willst du unsere Liebe in den Dreck ziehen?“

„Papperlapapp.“

„Auch wenn du es noch immer nicht wahrhaben willst Franz, ich habe Leonie über alles geliebt, so wie sie mich und ich hätte mich trotzdem weiterhin an mein Wort gehalten…“

„Ach was“, unterbricht ihn Fischer erneut, „bedrängt hast du mich, dir, meinem alten Schulfreund, meine Tochter – man stelle sich das nur vor – meine Tochter zur Frau zu geben.“

„Ja und?“, blafft Robert. „Auf Händen hätte ich sie getragen und wer hätte besser für sie und unsere Nachkommen sorgen können?“

„Jemand mit einer ordentlichen Profession.“

„Ach, und das, was ich mache gereicht dir nicht?“

„Privatier ist keine Profession.“

„Es garantiert ein sorgenfreies Leben und außerdem hätte ich da noch meine Beteiligung in Frisco…“

„Bei den Wilden in Amerika?“

„Nicht wild, sondern wild entschlossen, entschlossen das nächste Weltenreich zu errichten.“

„Dass ich nicht lache“, höhnt Fischer. „Wie ich hörte, können die noch nicht einmal richtige Häuser bauen, von guten Umgangsformen wollen wir lieber erst gar nicht anfangen zu reden.“

„Wo gehobelt wird, da fallen Späne und dort drüben wird mächtig gehobelt.“

„Ungehobelt wäre der bessere Ausdruck“, höhnt Fischer.

„Nun, du magst es gering schätzen, aber ich sah es selbst, mit welcher unbändigen Kraft dort alles vorangetrieben wird. Vielleicht werden wir es beide noch erleben, dass Amerika alle anderen überflügelt.“

„Das werden die Briten und unser Kaiser Heinrich schon zu verhindern wissen. An diesen beiden Großreichen kommt keiner vorbei, vor allem nicht, nachdem Frankreich und die Osmanen in ihre Schranken gewiesen wurden und unser gutes Verhältnis zu Russland wiederhergestellt ist.“

„Es ist müßig über die große Politik zu streiten“, erwidert Robert unwirsch. „Ich weiß, was ich gesehen habe und das ist mehr als genug. Gegen diese unbändige Energie kommt keiner an.“

„Jaja, wahrscheinlich, wenn schon so eine kleine Grippe alles verändern kann oder was da sonst noch in deinem Gepäck gewesen ist.“

Robert wollte wieder aufbrausen, hält jedoch wie gebannt inne.

„Das ist es!“, jauchzt er plötzlich.

„Was? Hast etwa noch die Pest oder die Cholera in petto?“

Doch Robert hört nicht mehr hin. „Das Buch“, stößt er wie in Trance hervor.

„Wie bitte? Was für ein Buch?“ Fischer ist verwirrt und sogleich gewinnt sein Zorn wieder die Überhand. „Hätte es etwa gegen die Grippe helfen können? Oder wolltest du ihr damit nur noch weiter den Kopf verdrehen?“

„Unsinn!“, blafft Robert. „Darum geht es doch gar nicht.“

„Ach nein? Langweilt dich das Ableben meiner Tochter bereits?“

„Nein!“, donnert Robert, bebend vor Zorn. „Unterstelle mir das nie wieder! – Hast du verstanden?“ Wütend funkelt er seinen alten Freund an.

„Das kommt wohl nicht von ungefähr“, verteidigt der sich ebenso lautstark. „Immerhin hast du angefangen von einem Buch zu faseln, während…“

„Ja, ein besonderes Buch“, geht Robert gar nicht näher darauf ein.

„Und das soll uns jetzt helfen, ja“, feixt Fischer verärgert und funkelt ihn herausfordernd an.

Doch es dringt nicht durch, denn Robert ist wie im Rausch in seinen Gedanken versunken. „Hmm… Wer weiß...“

„Ach, so ist das! Deine Erkenntnis kommt reichlich spät.“ Sein Hohn ist unüberhörbar. „Außerdem wäre es mir neu, wenn du dich plötzlich auf dem Gebiet der Medizin…“

„Nein“, platzt es plötzlich aus Robert heraus. „Nicht Medizin. Physik!“

„Physik? – Was…?“

„Eine Zeitreise.“

Fischer wirft ihm einen mitleidigen, ja geradezu geringschätzigen Blick zu und wendet sich mit einer verächtlichen Handbewegung ab. „Was kann man von dir auch schon erwarten?“

„Mir egal“, wischt Robert die abfällige Bemerkung beiseite. „Ich habe es auf der Überfahrt gelesen. Es ist im vergangenen Jahr erschienen.“

„Drüben bei den Wilden?“

„Zuerst in London.“

„Also ist es von einem Engländer?“

„Ja, von einem Herbert George Wells“, erläutert Robert geduldig.

„Nie gehört. Aber was will man von einem Engländer auch schon erwarten.“ Es ist eindeutig als Herabwürdigung denn als Frage gemeint.

„Immerhin ist dieser Engländer weise genug, sein Buch auch gleich drüben in den Staaten zu veröffentlichen.“

„Was soll daran weise sein, wenn man sein Werk den wilden Säuen vorwirft?“, spottet Fischer. „Eine wissenschaftliche Abhandlung kann es demnach schon einmal nicht sein.“

„Naja…“

„Was?“

„Doch. So sehe ich es.“

„Und um was geht es dabei, wenn es sich schon nicht um Medizin handelt?“, hakt Fischer genervt nach.

„Um eine Zeitmaschine.“

„Eine… Zeitmaschine?“ Er blickt ihn ungläubig an und bricht dann in schallendes Gelächter aus.

„Was ist daran so witzig?“

„Also Robert. Wirklich. Eine Zeitmaschine? Und das soll eine wissenschaftliche Abhandlung sein?“

„Das habe ich nie behauptet“, grantelt der Ausgelachte.

„Also doch nicht? Sage ich doch. Aber was soll es dann sein, wenn du diesem Hirngespinst eine so hehre Bedeutung zumisst?“

„Es ist eher so etwas wie ein Reisebericht.“

„Ach so. Wie der vom Humboldt, ja?“

„Nein, nicht ganz.“

„Was dann?“, hakt Fischer unbeherrscht nach. „Soll ich weiter raten, bis ich endlich die richtige Lösung gefunden habe oder erleuchtest du mich vorher?“

„Naja… Es ist eher aufgemacht wie ein Roman…“

„Ein Roman?“ Fischer sieht ihn erst fassungslos, dann amüsiert an und prustet los vor Lachen. „Dachte ich’s mir doch. Ein Roman. Was kann von einem Engländer schon anderes kommen als eine Träumerei? – Robert, Robert. Was ist bloß los mit dir? Jagst du jetzt irgendwelchen Wahnvorstellungen nach?“ Mitleidig schüttelt er sein Haupt. „Lass es dir gesagt sein, denn offenbar ist es dir in deiner grenzenlosen Romantik entfallen, in Romanen gibt es nur Luftschlösser.“

Seine Worte verhallen wie im luftleeren Raum, denn Robert ist wie in eine andere Welt entrückt. „Das glaube ich nicht“, haucht er nur ehrfürchtig.

„Was?“ Nun ist es Verwirrung, die sich im Gesicht seines Gegenüber widerspiegelt.

„Na, dass es ein Traum ist“, erläutert er unerschütterlich.

„Jetzt bist du völlig übergeschnappt. Und dir hätte ich meine Tochter anvertrauen sollen?“ Missbilligend schüttelt Fischer seinen Kopf.

„Nenne es wie du willst“, entgegnet Robert brummig. „Ich habe gesagt, dass ich alles für sie tun würde und dazu stehe ich.“

„Zu einer närrischen Idee aus einem Roman eines Engländers?“

„Wie auch immer. Ich werde diesen Herrn Wells aufsuchen und dann werden wir sehen, was dran ist.“

Wieder lacht Fischer höhnisch. „Jaja, geh du nur. Geh wieder auf Reisen. Zieh los, noch mehr Seemannsgarn spinnen.“

„Vielleicht hast du recht.“ Robert sieht ihn herausfordernd an.

„Aber wenn ich Erfolg haben sollte…“

„Erfolg?“, unterbricht Fischer ihn ungehalten. „Erfolg mit was? Etwa dabei, dir von einem Engländer einen Bären aufbinden zu lassen?“

„Nein, dabei Leonie zu retten.“

„Das geht zu weit!“, zischt Fischer, seine Fäuste vor Zorn geballt. „Jetzt verhöhnst du auch noch meine Trauer um meine geliebte Tochter.“

„Niemals!“, faucht Robert und sein Freund zuckt merklich zusammen. „Das würde mir im Traume nicht einfallen!“

„Was willst du dann?“ blafft jener zurück.

„Diese Zeitmaschine finden.“

„Das ist ein Luftschloss! – Eine Erfindung in einem Roman!“ Er baut sich vor Robert auf wie ein Lehrer, der einen Lausbuben zurechtweist.

„Und genau das glaube ich nicht!“, beharrt Robert, sich ihm trotzig entgegenstellend.

„Also gut.“ Fischer erhebt beschwichtigend die Hände. „Nehmen wir an, dass dieses Ding wirklich existiert und dass es dann auch noch funktioniert. – Was willst du dann tun?“

„In der Zeit zurückreisen und Leonie retten.“

Einen schier endlosen Moment herrscht Schweigen. Dann spiegelt sich in Fischers Blick nur noch Mitleid. Mit einem schweren Seufzer legt er seinem Jugendfreund die Hand auf die Schulter. „Robert, vielleicht habe ich es verkannt. Vielleicht ist dies deine Art zu trauern. – Nun, wenn dem so ist, verzeih mir.“ Mit einer Geste veranlasst er Robert dazu nicht darauf zu antworten. „Wie gesagt, wenn dem so ist, dann geh diesen verworrenen Gedanken nach. – Aber pass bloß auf, dass du deinen Verstand nicht noch vollständig verlierst.“

„Keine Sorge“, erwidert Robert ungerührt. „Aber eines musst du mir versprechen.“

„Und das wäre?“

„Wenn es mir gelingt, dann gibst du uns deine Zustimmung.“

„Aber Robert, du weißt doch, dass es gar nicht gelingen kann.“

„Ach, du meinst so wie damals? Damals, als du sagtest, dass es einem Württemberger nie gelingen kann nach Japan einzureisen? Ist es das?“

„Najaaa…“

„Das war etwas anderes.“

„Nein. Trotz unserer Jugend, in der wir keine Grenzen kannten und alles möglich schien, da hast du daran gezweifelt. Aber ich habe es trotzdem getan.“

„Das ist richtig“, gibt Fischer zerknirscht zu. „Ich erinnere mich gut an unsere ungestüme Jugend. Dennoch war es damals eine andere Situation. Da war zum einen dein guter Freund aus Kobe und zum anderen hatten andere diese Reise bereits unternommen.“

„So wie im Bericht von Herrn Wells.“

„Robert“, seufzt Fischer. „Kein Bericht. Das ist ein Roman. – Das hast du selbst gesagt.“

„Einerlei“, wischt Robert den Einwand beiseite. „Wirst du mir das Versprechen hier und jetzt geben?“

Lange blickt Fischer ihn durchdringend an. Dann sagt er seufzend: „Wenn dir das wirklich gelingen sollte, ja, dann hast du sie.“

***

Woking (Surrey, England) - 1896

Was bringt mir all diese Routine der vielen Reisen, geht es Robert durch den Kopf, wenn ich doch nach wie vor bei jeder Tour das Kribbeln im Bauch spüre?

Auch wenn diese Expedition nach England – vor knapp zwanzig Jahren, so erinnert er sich, war der Aufenthalt in diesem Land gerade einmal eine Zwischenstation – ihn tatsächlich nicht vor eine große Herausforderung stellt, so spürt er nun doch eine gewisse Unruhe. Die Schiffspassage, das Erlangen des Visums und die Einreiseformalitäten sind ihm noch immer ein Graus, aber die Vorfreude, seinen Plan in die Tat umzusetzen, hat ihn auch das überstehen lassen.

Und nun ist er hier, in diesem beschaulichen Ort Woking, der sogar groß genug ist, um einen eigenen Bahnhof vorzuweisen. Er ist ein nicht unbedeutender Knotenpunkt, denn hier zweigt die wichtige Nebenlinie nach Portsmouth von der South Western Mainline ab, die London mit dem Hafen Weymouth verbindet.

„Maybury Road“, liest er vom verwitterten Straßenschild ab. Ja, er ist fast am Ziel. Die Straße verläuft parallel zur Eisenbahn und er braucht ihr nur eine Dreiviertelmeile zu folgen, um dorthin zu gelangen, wo er die Antworten auf seine Fragen zu erhalten hofft. Ein wenig verunsichert ist er schon, denn so beschaulich der Ort auf den ersten Blick erscheint, so sehr wandelt sich das Bild bei näherer Betrachtung. Die Häuser, die wie an einer Perlenkette aneinander gereiht stehen, scheinen alle von ein und demselben Architekten entworfen zu sein. Außerdem erwecken sie, so klein und geduckt vor den kräftigen Brisen, die vom Meer heranwehen, den Eindruck der Vernachlässigung. Die wahre Größe dieser Gebäude – es sind fast ausschließlich Doppelhäuser – erschließt sich dem Betrachter erst, wenn es ihm gelingt sich in die Vogelperspektive zu begeben. Erst dann offenbart sich, wie tief sie sich in die jeweiligen Grundstücke erstrecken.

Auch wenn die Besitzer nichts unversucht gelassen haben, um ihren Domizilen eine mehr oder minder individuelle Note zu geben, bleibt der Eindruck der Gleichförmigkeit erhalten und der allgegenwärtige Ruß, der aus unzähligen Schornsteinen der Bauten wie auch der Lokomotiven quillt, bedeckt alles mit einem dunklen Mantel der Schwermut. Daher ist es nun von Vorteil, dass er bei seinen Recherchen in der ihm eigenen Gründlichkeit vorgegangen ist.

„Dies muss es sein“, murmelt er vor sich hin und vergleicht die Hausnummer mit seinen Aufzeichnungen. Das Kribbeln im Bauch wird unerträglich und er muss sich zusammennehmen, damit ihn sein Mut nicht verlässt. Beherzt schreitet er über den nichtgepflasterten Hof auf die Haustüre zu, die durch den Vorbau, der offenbar als Windfang dienen soll, noch weiter aus der Front herausragt als der Erker rechts daneben.

Die Tür selbst scheint recht neu oder sehr gut erhalten zu sein und das Namensschild aus Messing oberhalb des Türklopfers glänzt wie frisch poliert. Es zeigt nur ein Wort, Wells. Einmal kräftig durchatmen. Dann drei kräftige Schläge mit dem Türklopfer. Die ertönen laut genug und sollten ihm die gewünschte Aufmerksamkeit bescheren.

So ist es dann auch, denn nach wenigen Augenblicken wird die Tür von einer jungen Frau geöffnet, die sich ihre Hände an einer Schürze abwischt. „Sie wünschen?“, fragt sie selbstbewusst und ein wenig schroff in einem Dialekt, der sie eindeutig als Tochter der Grafschaft Middlesex ausweist.

„Guten Tag“, bringt Robert nun doch beherzt über die Lippen. Er lupft seinen Zylinder und verneigt sich. „Mein Name ist Robert Blum. – Mrs. Wells, Mrs. Amy Catherine Wells, nehme ich an?“

„Nun, wen dachten Sie denn sonst hier anzutreffen?“, erwidert sie spöttisch und auch ein wenig abschätzig. Es ist ihr deutlich anzumerken, wie sehr sie sich durch den Besuch gestört fühlt. „Wenn sie für eine der Kirchen sammeln oder von der Steuerbehörde sind, kann ich Ihnen sagen, dass wir unser Soll bereits erfüllt haben.“

„Nein nein“, beschwichtigt Robert und lächelt verlegen. „Deswegen komme ich nicht zu Ihnen…“

„Ach. – Schickt sie der Vermieter? Dann sagen Sie ihm, dass wir nächsten Monat hier raus sind. Er wird seine Miete pünktlich erhalten.“

Schon will sie die Türe schließen, da tritt Robert reflexhaft einen Schritt vor. „Nein. Mitnichten Mrs. Wells“, versichert er ihr hastig. „Vielmehr bin ich hier, um mit ihrem Mann, Herbert George, zu sprechen.“ Da sie ihn nur kritisch beäugt, fährt er schnell fort: „Ich habe sein Buch gelesen, ja geradezu verschlungen und ich muss ihn einfach ein paar Fragen stellen.“

„Hmm…Also…“

„Glauben Sie mir ich bin ein glühender Verehrer, der sogar die weite Reise aus Württemberg auf sich genommen hat, nur um ihm persönlich zu begegnen.“

„Wu-eür...“, versucht sie es auszusprechen.

„Das ist ein Bundesland der Vereinigten Staaten von Mitteleuropa, ganz nahe an der Schweiz gelegen.“ Mit Bedacht hat der den offiziellen Namen, Kaiserreich der Vereinigten Staaten von Mitteleuropa, nicht genannt. Immerhin ist das britische Königshaus auch nach so vielen Jahren noch ein wenig über diese Vereinigung verschnupft und die britische Presse hat bislang auch keinen Hehl daraus gemacht, dass sie dies fast einheitlich teilt.

„Aha“, gibt sie nur kurz zurück und es ist nicht auszumachen, ob sie beeindruckt, gelangweilt oder nur verwirrt ist.

„Bitte, Mrs. Wells, es bedeutet mir sehr, ja außerordentlich viel“, setzt er nun hinzu, mit der gleichen Entschlossenheit, mit der er den Beamten im britischen Konsulat davon überzeugt hat ihm ein Visum auszustellen.

„Schatz, wer ist denn da?“, ertönt eine Männerstimme im Hintergrund.

„Ein Gentleman aus dem Kaiserreich, der dich sprechen möchte“, beantwortet sie ohne ihren Blick von Robert abzuwenden.

„In der Tat?“ Den Schrittgeräuschen zufolge kommt er näher und steht kurz darauf neben seiner Frau. „Mister…?“, wendet er sich fragend an seinen Besucher.

„Blum, Robert Blum“, löst der Gefragte das Rätsel um seinen Namen, zieht seinen Zylinder vom Kopf und verbeugt sich der Etikette entsprechend.

„Sehr angenehm“, Herbert George Wells streckt ihm freudig die Hand entgegen. „Seien Sie mir willkommen, konnte ich doch nicht anders als Ihren Worten lauschen.“

„Ganz meinerseits“, erwidert Robert, ergreift die dargebotene Hand und schüttelt sie kräftig.

„So kommen Sie doch herein, Mr. Blum und genießen Sie mit mir eine Tasse Tee, mit dem mich meine wunderbare Frau so verwöhnt.“ Er tritt zur Seite, um ihn einzulassen. Gleichzeitig wirft er seiner Frau einen Blick zu, die ihn lächelnd erwidert.

„Ich werde sofort noch eine weitere Tasse bringen und frischen Tee aufbrühen“, kündigt sie die Erfüllung der unausgesprochenen Bitte ihres Mannes an. Sie schließt die Tür hinter Robert, der indessen seinem Gastgeber Hut und Mantel für die Garderobe überlässt. Während sie sich in die Küche im rückwärtigen Teil des Hauses begibt, wird Robert von seinem Gastgeber in das überraschen geräumige Erkerzimmer gebeten, das offenbar als Arbeitszimmer des Schriftstellers dient.

„Es herrscht ein wenig Durcheinander“, entschuldigt sich Herbert George und weist auf eine Sitzgruppe. „Nehmen Sie doch Platz Mr. Blum.“

„Vielen Dank“, beteiligt sich Robert am fast zeremonienartigen Ablauf zur Begrüßung eines Gastes und lässt seinen Blick durch den Raum schweifen. Das Mobiliar, das sagt ihm sein durch die Beteiligung an einer Möbelfabrik in San Francisco geschulter Blick, ist zwar erlesen, jedoch eher von geringerer Qualität. Dem von Papieren überquellenden Schreibtisch, der direkt vor dem Erkerfenster positioniert ist sowie dem dazugehörige Stuhl kann er schon eher etwas abgewinnen.

„Was führt Sie her?“, kommt Herbert George nun zur Sache. „Und, wenn ich das fragen darf, wo haben Sie unsere Sprache so trefflich erlernt?“

„Nun, den zweiten Teil Ihrer Frage möchte ich zuerst beantworten, da ich für den ersten ein wenig weiter werde ausholen müssen.“

„Nur zu.“

„Vor über zwanzig Jahren bin ich zum ersten Mal nach Amerika gereist, wenn auch nur auf der Durchreise nach Japan…“

„Japan?“ Herbert George scheint wie elektrisiert. „Das muss ein echtes Abenteuer gewesen sein. Wie ich hörte ist die Einreise mit allerlei Hürden verbunden.“

„Das ist sie in der Tat und wohl auch noch immer“, bestätigt ihm Robert lächelnd. „Jedenfalls lernte ich während meines Aufenthaltes in San Francisco nicht nur die Grundzüge der japanischen Kultur kennen – wohl noch immer ein wesentliches Kriterium für die Einreise – ich konnte gar nicht anders als das Englische zu erlernen. Und seit dieser Zeit war ich sehr oft in Frisco und bin dort sogar an einer Möbelfabrikation beteiligt, für die ich die Ehre habe Zeichnungen anzufertigen.“

„So seid Ihr das, was man einen Ingenieur nennt?“

„Mitnichten“, wehrt Robert bescheiden ab, „lediglich bin ich sehr stark an Naturphänomenen wie dem Magnetismus interessiert und ansonsten fröne ich meinem Talent des Zeichnens.“

„Oh, ich wünschte mir wäre dieses Talent zuteil.“

„Nun, Mr. Wells, wegen eures Talents – und das Schreiben beherrscht ihr von nahezu göttlicher Gnade, wenn ich das so sagen darf – wegen dieses Talents bin ich hier bei Ihnen.“

„Aha.“ Er wird durch seine Frau abgelenkt, die mit einem Tablett den Raum betritt und es auf dem Tisch abstellt, um Tassen, eine Schale mit Keksen und eine Teekanne auf dem Tisch zu servieren.

„Ja“, lässt sich Robert nun nicht unterbrechen, „und meiner Liebe wegen.“

„Ihrer Liebe?“, wundert sich der Gastgeber und seine Gattin horcht erwartungsvoll auf.

„Ja. Mir war das Glück nicht so hold wie Ihnen, Mr. Wells. Meine Leonie wurde mir genommen, von der Grippe dahingerafft.“

„Aber was können wir…?“ Wells scheint nun verwirrt zu sein.

„Hätte ich doch nur Zugang zu einer Zeitmaschine, um rechtzeitig einen Arzt herbeizubringen. Dann wäre meine Leonie noch bei mir und wir könnten hoffen, doch noch eines Tages in den Stand der Ehe zu treten.“ Er schildert mit mehr oder minder kurzen Worten wie es um den Streit mit seinem langjährigen Freund steht, der äußerst abgeneigt ist sein Schwiegervater zu werden. Herbert George zeigt sich betroffen während seine Frau ihren Gast mit ein wenig Bewunderung ansieht, spricht es doch ihre romantische Ader mit aller Macht an.

„Aber was hat das mit mir zu tun?“, wundert sich Wells.

„Nun, in jeder Geschichte steckt ein Fünkchen Wahrheit und das, so meine These, trifft auch für Ihr Werk über die Zeitmaschine zu. Mit anderen Worten, es würde mir ermöglichen in der Zeit…“

„Oh, das tut mir leid“, unterbricht ihn Wells mit ernster Miene. „Ich fürchte, da werde ich Sie enttäuschen müssen.“ Weil Robert ihn nur betroffen anblickt, erklärt er: „Der Kern der Geschichte ist lediglich das Zusammentreffen der Herren. Alles Weitere ist allein meiner Phantasie entsprungen. Das betrifft auch alles was mit der Zeitmaschine selbst in Verbindung steht.“

„Sie meinen…“

„Genau. Eine Zeitmaschine – so gern ich sie selbst gern hätte – die gibt es leider nur in meiner Geschichte.“ Er scheint ein wenig amüsiert zu sein über Roberts Ansinnen, gibt sich jedoch gehörig Mühe, das nicht zu zeigen.

„Aber wie sind Sie denn dann darauf gekommen?“, lässt Robert nicht locker.

„Da war der Wunsch der Vater des Gedankens.“ Er seufzt. „Oh, wie gern hätte ich tatsächlich Zugriff auf eine solche Maschine. Aber das wäre viel zu gefährlich.“

„Warum das?“, schaltet sich seine Frau Amy – oder Jane, wie sie sich selbst nennt, wenn sie als Autorin aktiv ist – ein und richtet einen stechenden Blick auf ihren Gatten.

„Dann wären wir noch früher zusammengekommen, mein Schatz“, beantwortet er die heikle Frage, die ihr anscheinend schmeichelt und sie zufriedenstellt.

„Und warum wäre das gefährlich?“, hakt sie trotzdem nach.

„Nun, immerhin wüsste ich dann nicht, was ich noch verändere.“

„Also außer alles so zu drehen, damit wir früher…?“

„Genau!“, bestätigt ihr Herbert George. „Könnten wir in der Zeit zurückreisen, hätte jede kleine Änderung, die wir dann vornehmen – gewollt oder ungewollt, spielt dabei keine Rolle – auch Auswirkung auf andere Ereignisse und das kann dann Ausmaße annehmen, die wir uns gar nicht vorstellen können.“

„Aber wenn doch nur ein winziges Detail verändert wird“, hält Robert noch immer an seinem Traum fest, „dann sind die Auswirkungen doch begrenzt.“

„Das können wir nicht wissen, weil wir gar nicht alle Zusammenhänge kennen oder erkennen“, widerspricht Wells. „Aber die Gedanken sind müßig. – Wie gesagt, eine solche Maschine gibt es nicht.“

Für Robert bricht eine Welt aus letzten Hoffnungen zusammen. Ja, natürlich hat er es geahnt. Er hat es sogar gewusst, dass er genau diese Antwort erhalten würde. Dennoch hat er diese Reise unternommen. „Und wenn ich mir damit niemals vorwerfen kann, dass ich nicht alles versucht habe“, hatte er seinen Freunden gesagt. Doch jetzt, da ihn die Wirklichkeit trifft wie ein Keulenschlag ist er einfach am Boden zerstört.

„Hören Sie, Mr. Blum“, versucht Herber George ihm Trost zu spenden, „ich wünsche von ganzem Herzen, dass ich Ihnen eine andere Antwort geben könnte…“ Mit einer Handbewegung wischt er den angedeuteten Einwand seiner Frau beiseite und fährt fort, „aber ich kann es leider nicht.“ Er steht auf und zieht ein Büchlein aus dem Regal an der Wand. „Darf ich Ihnen dieses Büchlein als Geschenk meinerseits mitgeben?“ Er überreicht es Robert.

Der nimmt es zögernd an und blickt auf den Titel „The Chronic Argonauts“ liest er auf dem Deckblatt und sieht seinen Gegenüber fragend an.

„Das habe ich vor einigen Jahren geschrieben und stellt quasi das Original dar“, erklärt Wells, während seine Frau den Raum verlässt. „Vielleicht kann das zumindest Ihre Fragen beantworten.“

„Vielen Dank“, bringt Robert gequält und wie in Trance hervor „Darf ich Sie um eine Signatur bemühen?“

„Aber gern“, lächelt Herbert George, nimmt das Büchlein, um es zu seinem Schreibtisch zu tragen. Von dort ertönt kurz darauf das typische kratzende Geräusch einer Feder, die übers Papier gezogen wird. Dann ist er auch schon wieder bei Robert, um ihm das Buch erneut zu reichen. „Wenigstens den Wunsch erfülle ich Ihnen mit Freude.“

„Nochmals vielen Dank.“ Robert ist noch immer wie betäubt. „Dann werde ich Ihre Zeit auch nicht länger in Anspruch nehmen.“

„Oh es war mir eine Freude.“

„Ganz meinerseits, aber ich sehe, Sie sind inmitten einer Schaffensperiode.“ Robert steht auf und weist auf den Schreibtisch.

„Jaja“, lacht Wells. „Momentan kann ich mich vor Ideen gar nicht retten.“

„Dann sollten Sie das Eisen schmieden solange es heiß ist.“

„Gut gesprochen, Mr. Blum. Gut gesprochen und danke für den Rat.“

„Gern“, gibt Robert wie von selbst zurück und wendet sich zur Tür.

„Darf ich Sie noch nach draußen geleiten?“ Eine weitere Floskel, das weiß Robert, denn schon nimmt er Mantel und Hut entgegen.

„Vielen Dank“, entgegnet er, wirft sich den Mantel über, setzt sich den Zylinder auf und verabschiedet sich per Händedruck. „Es war mir eine Ehre und nochmals vielen Dank für das Gespräch.“

„Gern. Noch lieber hätte ich Ihnen weitergeholfen und meiner Frau…“ er wendet sich mit suchendem Blick um, kann sie jedoch nicht entdecken, „war es ganz bestimmt ebenfalls eine große Freude Sie in unserem Haus willkommen zu heißen.“ Damit öffnet er die Tür.

Robert schreitet hindurch, wendet sich zu ihm um, verbeugt sich noch einmal und tippt mit der Hand zum Gruß an die Hutkrempe. „Gott zum Gruße und Adé, wie es bei uns heißt.“

„Farewell, Mr. Blum.“ Auch er verbeugt sich der Etikette entsprechend und schließt die Tür, sobald Robert sich umwendet, niedergeschlagen die Heimreise anzutreten.

„Mr. Blum“, hört er jemand flüstern.

Überrascht dreht er sich um und sieht Jane Wells an der Hausecke stehen. Sie lächelt ihn gewinnend an.

„Mr. Blum, Ihre Geschichte hat mich wirklich berührt“, gesteht sie. „Deshalb möchte ich Ihnen raten nach Portsmouth zu fahren.“

„Portsmouth?“, wundert sich Robert.

„Ja. Dort empfehle ich Ihnen die St. Ann’s Church, am Hafen.“

„Aha.“

„Dort finden Sie Reverend McCork.“

„Ein Reverend…?“ Ihm ist auf einmal etwas mulmig. Ist die gute Frau etwa der Ansicht, dass er seelischen Beistand benötigt?

Nein, das kann nicht sein, trifft ihn die Erkenntnis, denn den könnte er auch gleich hier in Woking erhalten. Also muss es damit etwas anderes auf sich haben. Sofort ist er wie elektrisiert und ihm wird schlagartig bewusst, dass er kaum etwas von ihrem weiteren Redeschwall mitbekommen hat.

„… und bestellen Sie ihm Grüße von Jane, also mir und von Reverend Elijah Ulysses Cook“, vernimmt er ihre Worte wie durch Watte.

„Aha, Reverend McCork. Grüße von Ihnen und von Reverend Elijah Ulysses Cook“, wiederholt Robert noch immer verwirrt.

„Ach ja und ich empfehle Ihnen dringend das Buch zu lesen, was mein Mann Ihnen gegeben hat“, fügt Jane lächelnd im Flüsterton hinzu.

„Ja. Natürlich, Mrs. Wells.“ Er verabschiedet sich nun auch von ihr formvollendet und wendet sich wieder der Straße zu. Doch irgendwas lässt ihm keine Ruhe und er dreht sich noch einmal um. Doch nun ist niemand mehr da.

Hat er sich das jetzt eingebildet? War seine Gastgeberin gerade noch hier oder spielten ihm seine Sinne einen Streich. Kopfschüttelnd wendet sich wieder um und geht mit festen Schritten zur Straße. Noch einmal blickt er zurück, doch das Haus wirkt so verschlossen wie bei seiner Ankunft. Mit einem Seufzer und einem Achselzucken setzt er seinen Weg fort. „Nun, dann nehme ich ein Schiff von Portsmouth anstatt von London. Und das Büchlein lesen… Hmm… Na, auf der Zugfahrt werde ich genug Zeit dafür finden.“

Prüfend legt er die Hand auf die Manteltasche, in der er es verstaut hat und ertastet zu seiner Beruhigung die Kontur des Büchleins. Mit neuer Hoffnung setzt er seinen Weg fort und wiederholt leise murmelnd die Botschaft von Jane Wells

***

Portsmouth (Hampshire, England) - 1896

„Haben Sie einen besonderen Grund für Ihre Reise?“, hatte ihn der uniformierte Bedienstete der Eisenbahngesellschaft am Fahrkartenschalter mit misstrauischem Unterton gefragt und ihn mit kritischem Blick beäugt.

„Einen Bekannten besuchen“, hatte Robert geistesgegenwärtig geantwortet. „Er ist Reverend in der St. Ann’s Church. Vielleicht können Sie mir sagen, welche Station meiner Destination am nächsten liegt?“

Noch ein kritischer Blick und ein unentschlossenes Zögern, bevor er teilnahmslos antwortet: „Da bin ich überfragt, Sir. Am besten Sie lösen ein Billet bis zur Endstation. Dann kann nichts schiefgehen. Der Zugbegleiter wird Ihnen sicherlich Auskunft geben können.“

„Vielen Dank“, hatte Robert ein wenig grummelig und doch erleichtert erwidert. Seufzend hatte er sodann den höchstmöglichen der angeschlagenen Preise für die Fahrkarten entrichtet und sich über den gewieften Geschäftssinn des Mannes geärgert, ihm einen höheren Betrag als nötig abgeluchst zu haben.

Doch jetzt, da er sich seinem Ziel nähert, die Kirche befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Hafen, genauer gesagt zum Marinehafen, wird ihm klar, weshalb so kritisch nachgefragt wurde. Immerhin gilt die britische Marine noch immer als führend in der Welt. Insofern ist sie auch immer wieder Ziel von sogenannten Anarchisten und natürlich auch von Spionen fremder Länder. Allerdings scheint dieser Teil des Hafens eher der Nostalgie gewidmet zu sein, denn das Schiff, das er am Kai am Ende der Straße entdeckt kein geringeres als die HMS Victory, das Flaggschiff von Admiral Nelson, dem Helden von Trafalgar.

„Holla! Ein Hauch von Geschichte“, entfährt es Robert, der die klassische Form des wohl eindrucksvollsten Vertreters der Windjammer bewundert. „Na, das ist nun auch schon über neunzig Jahre her, dass Nelson dem Napoleon eins auf die Finger gegeben hat“, murmelt er, noch immer in den Anblick versunken.

„Ein prachtvolles Schiff, nicht wahr?“, hört er plötzlich jemand sagen, der unbemerkt nahe an ihn herangetreten ist.

Vor Schreck macht Robert einen Schritt rückwärts, hat sich aber sogleich wieder in der Gewalt. „In der Tat“, entgegnet er in bestem Englisch, wobei er allerdings den Akzent, den er sich in Kalifornien angeeignet hat nicht ganz verbergen kann.

„Oh, Sie sind Amerikaner?“ Es ist eher eine misstrauische Feststellung denn eine Frage, mit der sich der Gentleman an ihn wendet, der nach der neuesten britischen Mode gekleidet ist und damit für alle Welt zum Ausdruck bringt, dass er es sich leisten kann stets die neusten hochwertigsten Kleidungsstücke zu erwerben.

„Nur zeitweise“, bestätigt Robert ihm kryptisch, nur um das Rätsel sogleich aufzulösen. „Aber ich bin noch immer ein Staatsbürger Württembergs.“

„Wörtömbörg?“ Es ist offensichtlich, dass sein Gegenüber an die Grenze seiner artikulatorischen Fähigkeiten wie auch seiner topographischen Kenntnisse gelangt. „Wo befindet sich denn Ihr Land mit einem derart ungewöhnlichen Namen?“

„Direkt nördlich der Schweiz.“

„Aha. So sind Sie…“

„Ja, seit einigen Jahren sind wir Teil der Vereinigten Staaten von Mitteleuropa“, kürzt Robert das Rätselspiel ab.

„Ah, vom Kaiserreich“, dämmert es dem Herrn nun, was ihm aber auch sogleich die nächste Frage stellen lässt. „Aber was machen Sie denn dann hier in Portsmouth in der tiefen Provinz? Die meisten Leute reisen nach London oder wenn es sich nicht vermeiden lässt, nach Edinborough.“

Robert muss sich ein Schmunzeln verkneifen ob der englischen Bezeichnung der schottischen Hauptstadt Edinburgh. Die üblichen kleinen Nettigkeiten unter ewigen Gegnern, ergänzt er in Gedanken. „Nur einen Bekannten aufsuchen“, erklärt er stattdessen, um das unterschwellige Misstrauen zu zerstreuen. „Kennen Sie vielleicht Reverend McCork?“

Sein Gegenüber schüttelt den Kopf. „Bedauere. Da kann ich Ihnen leider keine Hilfe sein.“

„Nun, ich soll ihn in der St. Ann’s Church treffen“, versucht es Robert auf eine andere Weise.

„Oh, das wird schwierig.“

„Wie das?“

„Nun die St. Ann’s Church ist eine Kirche auf der Marinebasis. Also hinter dieser Mauer.“ Er weist mit dem Daumen über seine Schulter.

„In der Tat schwierig“, gibt Robert zerknirscht zu.

„Am besten Sie gehen zurück und biegen dann in die Admiralty Road ein. Wenn Sie der folgen, gelangen Sie an ein Tor, an dem auch Besucher eingelassen werden… Well, zumindest wenn sie britische Staatsbürger sind“, fügt er ein wenig fatalistisch hinzu.

„Damit kann ich nicht dienen“, seufzt Robert.

„Wenn Sie Ihren Aufenthalt in Amerika nicht erwähnen, dann wird man Sie bestimmt einlassen oder den Reverend benachrichtigen.“

„Wie das? Ich meine, warum ist das Verschweigen so wichtig.“

„In den Beziehungen zu den ehemaligen Kolonien steht es derzeit nicht zum Besten, denn die versuchen uns im Pazifik einige Inseln abzuknöpfen, allen voran die Hawaii-Inselgruppe.“

„Ich hörte davon“, gab Robert vage zu, was eine gehörige Untertreibung war, denn vor drei Jahren war es in San Francisco das Gesprächsthema schlechthin gewesen. „Aber ist es so brisant?“

„Oh ja! – Jüngst durch den Putsch von dreiundneunzig, bei dem die Rebellen1 ihre Hände im Spiel hatten. Das wird von ihnen selbst noch nicht einmal bestritten.“

„Aha.“

„Aber schon siebenundachtzig hat es richtig gekracht, als sie bei Pearl Harbour einen Stützpunkt eingerichtet haben. Und jetzt wird gemunkelt, dass sich diese ungehobelten Rebellen Hawaii sogar ganz einverleiben wollen.“

„Oh!“

„Ein sehr großes Oh, wenn Sie verstehen.“

“In der Tat. Sie haben recht. Damit wäre es äußerst unklug zu erwähnen, dass ich zeitweise drüben bin.“

„Genau.“

„Mit Politik habe ich zwar nichts am Hut, aber offenbar stecke ich mittendrin, auch wenn der Brandherd sich buchstäblich am anderen Ende der Welt befindet.“

„Die Welt ist klein.“

„Daran habe ich nun keinerlei Zweifel mehr und nochmals vielen Dank für Ihre Hinweise.“

„Keine Ursache und viel Glück an der Pforte.“ Er lupft seinen Zylinder zum Gruß und Robert erwidert diesen auf gleiche Weise, bevor sich ihre Wege trennen.

„Na, das wird ja spannend“, murmelt Robert vor sich hin als er in die angegebene Straße einbiegt und an der hohen Ziegelmauer seinem Ziel entgegenschreitet. Allerdings muss er dazu der Biegung folgen, nach der die Straße ihren Namen in Bonfire Corner wechselt, bis er endlich am Tor steht. Der Teil, der zum Durchlass von Fahrzeugen dient, ist geschlossen. Allerdings ist die kleine Pforte für den Personenverkehr gleich links daneben geöffnet. Sie wird jedoch von einem Soldaten bewacht.

Beherzt geht Robert darauf zu. „Entschuldigen Sie“, wendet er sich an den Wachsoldaten, der ihm mit seinem Bajonett den Weg versperrt, „muss ich mich hier irgendwo anmelden, um zur St. Ann’s Church zu gelangen?“

„Selbstverständlich Sir!“, antwortet der Angesprochene militärisch zackig. „Sind Sie Amerikaner?“

„Nein, Württemberger.“ Da ihn der Soldat nur fragend ansieht, klärt Robert ihn auf. „Das ist ein Königreich nördlich der Schweiz.“

„Aha. Danke, Sir“, erwidert der Soldat. Allerdings macht er keinerlei erkennbare Anstalten den Weg freizugeben. „Tut mir leid, Sir. Ausländer haben keinen Zutritt.“

„Die Kirche ist gesperrt?“, hakt Robert nach.

„Ja Sir. Ich meine nein, Sir. Die Kirche ist nicht gesperrt. Sie befindet sich auf militärischem Sperrgebiet.“

„Lance Corporal!“ Der Kasernenton, der mit einem Mal an Roberts Ohr dringt, ist unverkennbar und lässt ihn zusammenzucken. Ein junger Leutnant hatte sich ihm unbemerkt genähert und steht nun dem Wachsoldaten gegenüber. „Gibt es hier ein Problem?“

Sofort salutiert der Angesprochene mit seinem Gewehr. „Sir. Nein, Sir.“

„Was ist es dann?“

„Sir. Dieser Mann wünscht die St. Ann’s Church zu betreten, Sir. Er ist aber ein Ausländer, Sir.“

„Aha. – Danke, Corporal.“ Wieder der militärische Gruß. Dann wendet sich der junge Offizier direkt an Robert. „Tut mir leid Sir, aber die Kirche befindet sich auf Militärgelände, das nur von getreuen Untertanen Ihrer Majestät Queen Victoria betreten werden darf.“

„Nun, das kann ich durchaus nachvollziehen“, versucht es Robert diplomatisch, „und ich respektiere das selbstverständlich.“ Das dünne, kaum merklich Lächeln und der abschätzige Blick seines Gegenübers verrät ihm, dass der das ohnehin für selbstverständlich hält. „Genauer gesagt geht es mir weniger um die Kirche selbst, sondern vielmehr habe ich die Absicht Reverend McCork zu sprechen, der in dieser Kirche anzutreffen sein soll.“

„Reverend McCork?“

„Ja, Herr Leutnant. – Wäre es möglich ihn zu benachrichtigen?“

„Nein, das ist derzeit nicht möglich.“ Da Robert seine Enttäuschung nicht verbergen kann, fühlt sich der Offizier befleißigt, ihm zumindest auf andere Weise behilflich zu sein. „Wir erwarten ihn erst gegen Abend, zur Nachtandacht zurück.“

„Aha. Er ist also gar nicht hier?“

„Nein, Sir.“

„Nun“, er kramt seine Taschenuhr hervor, „dann werde ich am besten hier auf ihn warten. Oder können Sie mir sagen, wo ich ihn finden kann.“

„Er wohnt in der Cumberland Street, gleich dort vorn.“ Der Leutnant weist auf eines der Reihenhäuser an der nächsten Kreuzung, die von der Pforte aus einzusehen ist. „Die Cumberland Street beginnt gleich dort an der Kreuzung“, fügt er dennoch erklärend hinzu.

„Vielen Dank, Herr Leutnant.“ Robert verneigt sich leicht und lupft seinen Zylinder.

Der Leutnant deutet einen militärischen Gruß an. „Gern doch.“ Damit wendet er sich auch schon ab und entfernt sich, während der Lance Corporal Haltung annimmt.

„Auch Ihnen vielen Dank“. Doch der Wachsoldat bleibt stumm und unbeweglich, so dass Robert ihn einfach stehen lässt und die geringe Entfernung zu den Reihenhäusern überwindet.

Gleich beim ersten Haus wird er tatsächlich fündig, denn an der Tür ist eine kunstvoll kalligraphierte Schrifttafel angebracht. „Reverend McCork“, liest Robert zufrieden und betätigt mit freudiger Erwartung den Türklopfer.

Bei dem Lärm der Umgebung sind die sich nähernden Schritte nicht zu vernehmen. So ist Robert überrascht, dass schon nach kurzer Zeit die Tür geöffnet wird. Ein wahrer Hüne steht Robert gegenüber, ihn genau musternd, fast taxierend. „Mein Sohn, wie kann ich dir helfen?“, fragt er und seine tiefe, sonore Stimme lässt erahnen, dass dieser Mann es durchaus gewohnt sein mochte laut und mit Befehlston zu sprechen.

Robert lupft seinen Zylinder und verbeugt sich zum Gruß. „Guten Tag Reverend. Mein Name ist Robert Blum und ich überbringe Ihnen mit Freude Grüße von Jane Wells und von Reverend Elijah Ulysses Cook.“

Einen Moment lang herrscht Schweigen. „Soso, vom alten Cook also?“

„So ist es.“

„Nun, Mr. Blum, das freut mich. Aber seien Sie doch so freundlich und verraten mir, wer denn diese Jane Wells ist.“

Robert ist ein wenig konsterniert. Gibt es das? Kann es wirklich sein, dass er Jane gar nicht kennt? Oder… Nein, das ist bestimmt ein Test, springen die Gedanken in seinem Kopf herum. Er will bestimmt nur herausfinden, ob ich wirklich mit ihr gesprochen habe. „Nun, selbstverständlich gern, Reverend“, erwidert Robert lächelnd. „Es ist der, nun sagen wir es so, es ist der Künstlername von Amy Catherine Robbins, die bei der Eheschließung mit Herbert George Wells den Namen ihres Gatten angenommen hat.“

Ein breites Lächeln breitet sich im Gesicht des Hünen aus. Er tritt einen Schritt zurück und bedeutet Robert mit einer Geste einzutreten. „So kommen Sie doch in meine bescheidene kleine Burg, Mr. Blum.“

Er führt Robert in ein Zimmer, das sich gleich links neben der Eingangstüre befindet und einen Blick auf die Straße gewährt. Es scheint das Arbeitszimmer des Kirchenmannes zu sein. „Es ist zwar schon ein wenig spät für Tee, aber darf ich Ihnen trotzdem etwas anbieten?“

„Vielen Dank, nur bitte keine Umstände.“

„Aber mein Sohn, das sind doch keine Umstände.“ Er tritt in den Gang hinaus und fragt eine Catherine lautstark, ob sie so nett wäre, noch eine Tasse Tee für den Gast zu bringen. Dann kommt er zurück und deutet mit ausdrucksloser Miene auf einen von zwei Sesseln, deren Lederpolster so aussehen, als könnten sie noch Zeugnis aus der Zeiten der Römer in Britannien ablegen. „Aber bitte, nehmen Sie doch Platz.“

Kurze Zeit später halten beide je eine Tasse duftenden Tees in der Hand und kosten vorsichtig vom heißen Trank. „Nun, Mr. Blum“, beginnt der Priester das Gespräch erneut, „was führt euch nun wirklich in mein Heim?“

Ähnlich wie im Hause Wells berichtet Robert ihm, wie es zu seiner Reise nach England gekommen ist. Sogar seine Enttäuschung, eben jene Zeitmaschine nicht gefunden zu haben, lässt er nicht aus, wie auch die geheimnisvolle Andeutung von Jane. „Außerdem gab Mr. Wells mir noch dieses Büchlein.“ Er kramt Wells‘ Geschenk hervor. „Während meiner Reise mit der Eisenbahn hatte ich Gelegenheit es zu lesen.“

Der Reverend betrachtet erst das Buch und dann ihn kritisch. „Nun, es ist eine jener Geschichten des Guten alten Herbert“, seufzt er. „Aber dann wissen Sie ja nun auch, wessen Grüße Sie da vorhin zu überbringen gedachten.“

„In der Tat“, gesteht Robert süffisant lächelnd. „Wenn ich die Zeichen richtig deute, so waren es Ihre eigenen, Mr. McCork.“

Erstaunen zeigt sich im Gesicht des Reverends. „Gut kombiniert, Mr. Blum“, muss er anerkennend zugeben. „Ja, in der Tat fühle ich mich geehrt, vom guten alten Herbert in seiner phantastischen Geschichte verewigt worden zu sein.“

„Sie sind also tatsächlich mit dieser Apparatur durch die Zeit gereist?“, kann Robert sich nicht zurückhalten.

McCork streicht sich nachdenklich übers Kinn. „Hmm… Genau genommen war es der alte Cook.“

„Der wiederum nur eine Romanfigur ist.“

„Ganz recht, Mr. Blum. Eine Figur in einem Roman“, bestätigt der Reverend und blickt ihn forschend an.

„Eine Romanfigur, die Sie als Vorbild hat und…“

„Sagen wir lieber, die den alten Herbert inspiriert hat“, unterbricht er Robert.

„Das mag sein“, wendet der ein, „aber dann muss es doch auch etwas geben, eine Apparatur, die ebenfalls den Kuss der Muse darstellt, wenn Sie verstehen, was ich meine.“

„Durchaus, durchaus. Aber eine sich zwingend ergebenen Schlussfolgerung kann ich nicht erkennen. Immerhin ist eine Inspiration genau das, eine Inspiration und keine Beobachtung.“

Panik steigt in Robert auf. Will der Hüne andeuten, dass alles doch nur ein Hirngespinst ist? Kann es sein? – Natürlich kann es sein und die Gesetze der Wahrscheinlichkeit sprechen dafür, „du Narrr!“ ergänzt er in Gedanken. Doch kann und will er das nicht akzeptieren. Denn das zu tun, hieße Leonie aufzugeben. Das wäre Verrat. Nein, es wäre geradezu so, als wäre er es selbst, der ihr das Leben raubt.

Also nimmt er seinen ganzen Mut zusammen und versucht einen neuen Anlauf. „Das würde ich in der Tat glauben, wenn Mrs. Wells mir nicht eindringlich nahegelegt hätte Sie aufzusuchen.“ Er blickt sein Gegenüber forschend an. Doch dessen Miene ist undurchdringlich. Also muss er nun aufs Ganze gehen. „Und außerdem ist da noch die Parole.“

„Parole?“ Nun spiegelt sich doch Erstaunen in McCorks Gesicht wider.

„Die Grüße von jenem Reverend Cook auszurichten und auch von ihr selbst, wohlweislich unter ihrem Künstlernamen. Das ist zwar alles sehr schön als reine Höflichkeit getarnt, aber dennoch eine Parole. Und eine derartige Vorgehensweise ist wohl nur erforderlich, wenn es hierbei noch eine andere Wahrheit gibt. Ja, ich würde sogar behaupten, dass es ein klares Anzeichen ist, dass jemand in der Angelegenheit ins Vertrauen gezogen werden soll.“

Eine ganze Weile ist nur der gedämpfte Lärm der Stadt und das Ticken der großen Standuhr im Raum zu vernehmen. Dann stellt McCork seine Teetasse mit einem Seufzer auf den Tisch vor ihnen. „Also gut“, beginnt er, nur um sogleich wieder innezuhalten. Er legt seine Hände mit den Innenflächen aneinander und führt sie vor seine Lippen als wolle er sich selbst ermahnen Schweigen zu bewahren. „Also gut“, setzt er erneut an. „Nehmen wir an, sie hätten recht. Nehmen wir an, es gibt da etwas, in das ich Sie einweihen könnte. Nehmen wir ferner an, es gäbe tatsächlich eine solche Apparatur. – Was erwarten Sie dann? Oder anders gefragt, was würden Sie damit anstellen wollen?“

Die Wahl der Konjunktivform ist Robert nicht entgangen, aber allein die Tatsache, dass sein Gegenüber überhaupt auf seine Schlussfolgerung eingeht und so reagiert, gibt ihm neue Zuversicht. Dennoch gilt es nun die Worte sorgfältig zu wählen. „Nun, wie ich bereits ausgeführt habe, ist die Krankheit meiner lieben Leonie heilbar, wenn sie frühzeitig erkannt und behandelt wird. Es muss halt ein geeigneter Arzt zur rechten Zeit gefunden und zur Stelle sein.“

„Aha. Und was heißt das? Würden Sie diesen Arzt mit dieser Apparatur zu jenem Zeitpunkt transportieren wollen?“

„Diese Idee hatte ich in der Tat für eine Weile ernsthaft in Erwägung gezogen. Allerdings halte ich das inzwischen für zu riskant.“

„Riskant? Inwiefern?“

„Ich müsste ihn in das Geheimnis der Zeitreisen einweihen. Schließlich müsste ich ihn zur Apparatur bringen, mit der diese Reise dann unternommen wird.“

„Was wiederum auch eine Hypothese ist, um nicht das Wort Hirngespinst zu bemühen.“

„Sehr freundlich von Ihnen“, erwidert Robert mit schiefem Lächeln. „Aber die Wortwahl ist für mich zweitrangig, weil ich nun fast Gewissheit habe, dass diese Apparatur existiert und es nur noch darum geht, sie richtig einzusetzen.“

„Hört, hört! – Und was wäre ein richtiger Einsatz? – Wenn ich das in aller Bescheidenheit fragen darf?“

„Oh, Sie dürfen. Sie dürfen, Reverend. – Inzwischen präferiere ich es mich selbst zu einem Zeitpunkt zurückzubringen, in dem ich einen fähigen Arzt dazu bringen kann seinen Wirkungskreis so zu verlegen, dass sein Wissen zur Verfügung steht.“

„Das klingt nicht einfach, aber immerhin so, als hätten Sie bereits einen geeigneten Mediziner ins Auge gefasst, den sie zu beeinflussen gedenken.“

„Mit dieser Vermutung liegen Sie in der Tat richtig“, bestätigt Robert dem erstaunten Reverend.

„Darf ich auch erfahren, wer denn diese herausragende Persönlichkeit ist? Immerhin muss er von sich Reden gemacht haben. Wie sollten Sie sonst auf ihn aufmerksam geworden sein?“

„Auch mit dieser Schlussfolgerung haben sie ins Schwarze getroffen, Reverend. Es ist Rudolf Virchow, der seit Jahren in Wien an der Universität tätig ist. Er ist, so möchte ich behaupten, ein wahrer Virtuose, ja ein Revolutionär auf dem Gebiet der Hygiene und Seuchenbekämpfung.“

„Virchow? Hmm… Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor.“

„Vor vier Jahren wurde ihm von der Royal Society die Copley-Medaille verliehen“, verhilft ihm Robert auf die Sprünge. „Wenn ich richtig informiert bin, ist es die älteste und bedeutendste Auszeichnung, die dort vergeben wird.“