10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

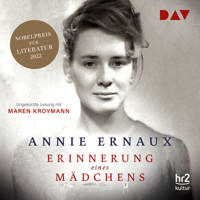

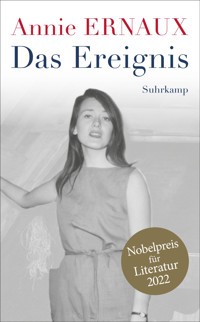

Nobelpreis für Literatur 2022

Oktober 1963: Die 23-jährige Annie entdeckt, dass sie schwanger ist. Die Studentin aus bescheidenen Verhältnissen weiß: Wenn sie ein uneheliches Kind zur Welt bringt, wird sie alles verlieren. Das hart erkämpfte Universitätsstudium, die Hoffnung, dem engen, prekären Milieu der Eltern zu entkommen. Sie ist entschlossen, die Schwangerschaft zu beenden, aber im Frankreich der 1960er Jahre ist Abtreiben illegal, und so beginnt für die junge Frau ein Spießrutenlauf, der sie von der Praxis eines überheblichen Arztes ins Hinterzimmer einer zweifelhaften Engelmacherin führt und schließlich in der Notaufnahme endet. Voller Scham versucht Annie, die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen, und begegnet dabei überall erschreckender Gleichgültigkeit.

Wie ist es, wenn man als Frau abtreiben will und es nicht darf? Mit schonungsloser Offenheit erzählt Annie Ernaux von ihrem eigenen Schwangerschaftsabbruch. Und von den Demütigungen, Verletzungen und Stigmatisierungen, die sie dabei erleiden musste – und die bis heute nachhallen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 91

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Titel

Annie Ernaux

Das Ereignis

Aus dem Französischen von Sonja Finck

Suhrkamp Verlag

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2021

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5275.

Erste Auflage 2022suhrkamp taschenbuch 5275© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2021© Editions Gallimard, 2000

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg

Umschlagfoto: Annie Ernaux in Yvetot mit 22 Jahren. Privatarchiv Annie Ernaux, mit freundlicher Genehmigung der Autorin

eISBN 978-3-518-76940-9

www.suhrkamp.de

Mein doppelter Wunsch: daß das Ereignis zum Geschriebenen werde. Und das Geschriebene Ereignis sei.

Michel Leiris

Wer weiß, ob Erinnerung nicht bedeutet, auf den Grund der Dinge zu sehen.

Yûko Tsushima

Ich stieg an Barbès aus. Wie beim letzten Mal standen unter der Hochbahn Männer in Gruppen zusammen. Die Leute auf dem Bürgersteig trugen rosa Einkaufstüten von Tati. Ich nahm den Boulevard de Magenta, erkannte das Bekleidungsgeschäft Billy mit den Anoraks, die vor dem Laden hingen. Eine Frau kam mir entgegen, sie trug groß gemusterte schwarze Nylonstrümpfe an den kräftigen Beinen. Die Rue Ambroise-Paré war bis zum Krankenhausgelände fast menschenleer. Ich betrat das Haus »Elisa« und folgte dem Gewölbegang. Beim ersten Mal war mir der Konzertpavillon draußen im Hof hinter der Fensterfront nicht aufgefallen. Ich fragte mich, wie ich das alles danach sehen würde, auf dem Rückweg. Ich schob die Tür 15 auf und stieg die Treppe hoch in den zweiten Stock. An der Rezeption der Teststelle gab ich das Kärtchen mit meiner Nummer ab. Die Frau kramte in einer Schublade und zog einen Umschlag aus festem Papier hervor, darin Unterlagen. Ich streckte die Hand aus, aber sie gab ihn mir nicht. Sie legte ihn vor sich auf den Schreibtisch und sagte, ich solle mich setzen, man werde mich aufrufen.

Das Wartezimmer war in zwei Bereiche unterteilt. Ich wählte den, der näher an der Tür zum Sprechzimmer lag, wo auch mehr Leute saßen. Ich begann die Klassenarbeiten zu korrigieren, die ich mitgebracht hatte. Gleich nach mir überreichte eine sehr junge Frau mit langem blondem Haar ihre Nummer. Ich vergewisserte mich, dass man auch ihr den Umschlag nicht aushändigte, dass man auch sie aufrufen würde. Es warteten bereits, weit auseinander sitzend, ein Mann um die dreißig, modisch gekleidet und mit dünner werdendem Haar, ein Walkman hörender junger Schwarzer und ein Mann um die fünfzig mit verlebtem Gesicht, der auf seinem Stuhl zusammengesunken war. Nach der blonden jungen Frau traf noch ein vierter Mann ein, er nahm entschlossen Platz und zog ein Buch aus seiner Aktentasche. Danach ein Paar: sie in Leggins und mit Schwangerschaftsbauch, er in Anzug und Krawatte.

Auf dem Tisch lagen keine Zeitschriften, nur Prospekte über den notwendigen Konsum von Milchprodukten und »das Leben mit HIV«. Die Frau des Paars redete auf den Mann ein, stand auf, umarmte und streichelte ihn. Er saß stumm da, reglos, die Hände auf einen Regenschirm gestützt. Die blonde junge Frau hielt den Blick gesenkt, die Lider fast geschlossen, eine Lederjacke gefaltet auf den Knien, sie wirkte wie versteinert. Zu ihren Füßen standen eine große Reisetasche und ein kleiner Rucksack. Ich fragte mich, ob sie mehr Gründe hatte, Angst zu haben, als die anderen. Vielleicht kam sie das Ergebnis abholen, bevor sie übers Wochenende wegfuhr oder zu ihren Eltern in die Provinz. Die Ärztin trat aus dem Sprechzimmer, eine schlanke junge Frau voller Elan, mit rosa Rock und schwarzen Nylonstrümpfen. Sie sagte eine Nummer. Niemand reagierte. Es war jemand aus dem Wartebereich nebenan, ein junger Mann, der schnell an mir vorbeilief, ich sah nur eine Brille und einen Pferdeschwanz.

Der junge Schwarze wurde aufgerufen, dann wieder einige Leute aus dem anderen Bereich. Niemand sprach oder rührte sich, außer der Frau des Paars. Wir alle blickten nur auf, wenn die Ärztin in der Tür des Sprechzimmers erschien oder jemand herauskam. Wir folgten der Person mit den Augen.

Das Telefon klingelte mehrmals, Termine oder Auskünfte zu den Sprechzeiten. Einmal holte die Rezeptionistin einen Biologen an den Apparat, damit er eine Frage beantwortete. Er sagte mehrmals: »Nein, der Wert ist normal, völlig normal.« Die Worte hallten in der Stille nach. Die Person am anderen Ende der Leitung war sicher HIV-positiv.

Ich war mit dem Korrigieren der Klassenarbeiten fertig. Ich sah immer wieder dieselbe Szene vor mir, verschwommen, ein Samstag und Sonntag im Juli, die Bewegungen der körperlichen Liebe, die Ejakulation. Wegen dieser Szene, die ich monatelang vergessen hatte, saß ich hier. Die Umarmungen und Gesten der nackten Körper erinnerten mich jetzt an einen Totentanz. Es kam mir vor, als wäre dieser Mann, den wiederzusehen ich lustlos zugestimmt hatte, nur aus Italien angereist, um mich mit Aids anzustecken. Trotzdem konnte ich keine Verbindung herstellen zwischen alldem, dem Akt, der Wärme der Haut und des Spermas, und der Tatsache, dass ich jetzt hier saß. Mir ging durch den Kopf, dass Sex nie etwas mit allem anderen zu tun haben würde.

Die Ärztin rief meine Nummer auf. Noch bevor ich ihr Büro betrat, lächelte sie mir breit zu. Ich nahm das als gutes Zeichen. Während sie die Tür schloss, sagte sie schnell, »es ist negativ«. Ich musste lachen. Was sie in dem anschließenden Gespräch sagte, interessierte mich nicht. Sie wirkte fröhlich, wie eine Verbündete.

Ich lief die Treppe hinunter, so schnell ich konnte, legte den Weg in umgekehrter Richtung zurück, ohne mich umzublicken. Ich sagte mir, dass dies eine weitere Rettung war. Ich hätte gern gewusst, ob das auch für die blonde junge Frau galt. An der Metrostation Barbès standen die Leute einander auf den Bahnsteigen gegenüber, dicht gedrängt, dazwischen die rosa Flecken der Tüten von Tati.

Mir wurde bewusst, dass ich mich in dem Moment im Hôpital Lariboisière genauso gefühlt hatte wie 1963 beim Warten auf das Verdikt von Doktor N., dasselbe Entsetzen, dieselbe Ungläubigkeit. Mein Leben erstreckt sich also zwischen der Knaus-Ogino-Verhütungsmethode und dem Kondom zu einem Franc aus dem Automaten. Dies ist eine gute Möglichkeit, es zu beschreiben, eine bessere sogar als andere.

Im Oktober 1963 wartete ich in Rouen über eine Woche darauf, dass meine Tage kamen. Es war ein sonniger, warmer Monat. Ich fühlte mich schwer und verschwitzt in meinem zu früh hervorgeholten Mantel, vor allem in den Kaufhäusern, durch die ich schlenderte, um Nylonstrümpfe zu kaufen, während ich darauf wartete, dass die Vorlesungen wieder anfingen. Wenn ich in das Studentinnenwohnheim in der Rue d'Herbouville zurückkehrte, hoffte ich jedes Mal, einen Fleck in meinem Schlüpfer zu entdecken. Ich begann abends in meinen Kalender zu schreiben, in Großbuchstaben und unterstrichen: NICHTS. Nachts wachte ich auf und wusste sofort, dass da »nichts« war. Im Jahr zuvor hatte ich um dieselbe Zeit herum begonnen, einen Roman zu schreiben, das kam mir jetzt sehr weit weg vor, wie etwas, das sich nicht wiederholen würde.

An einem Nachmittag ging ich ins Kino und sah mir einen italienischen Schwarz-Weiß-Film an, Il posto. Er war langsam erzählt und traurig, es ging um das Leben eines jungen Mannes und seine erste Arbeitsstelle in einem Büro. Der Saal war fast leer. Während ich die magere Gestalt des kleinen Angestellten im Regenmantel betrachtete, die Demütigungen, die er erlitt, wusste ich angesichts der absoluten Trostlosigkeit des Films, dass meine Tage nicht kommen würden.

An einem Abend ließ ich mich von einigen Mädchen aus dem Wohnheim mit ins Theater nehmen, sie hatten eine Eintrittskarte übrig. Es wurde Geschlossene Gesellschaft von Sartre gespielt, und ich hatte noch nie ein zeitgenössisches Stück gesehen. Es war ausverkauft. Ich betrachtete die Bühne, weit weg, grell erleuchtet, und dachte die ganze Zeit, dass ich meine Tage nicht hatte. Ich erinnere mich nur noch an die Figur der Estelle, blond, im blauen Kleid, und an den Diener in Livree, mit roten, lidlosen Augen. In meinen Kalender schrieb ich: »Großartig. Wäre da nur nicht diese REALITÄT in meinem Unterleib.«

Ende Oktober hörte ich auf zu glauben, dass sie noch kommen würden. Ich ließ mir für den 8. November einen Termin bei einem Gynäkologen geben, Doktor N.

Allerheiligen fuhr ich wie immer zu meinen Eltern. Ich befürchtete, meine Mutter würde mich zu der Verzögerung befragen. Ich war sicher, dass sie jeden Monat beim Sortieren der schmutzigen Wäsche, die ich nach Hause brachte, meine Schlüpfer inspizierte.

Als ich am Montagmorgen aufstand, war mir flau im Magen und ich hatte einen merkwürdigen Geschmack im Mund. In der Apotheke gab man mir Hepatoum, einen dicken grünen Sirup, von dem mir noch schlechter wurde.

O., ein Mädchen aus dem Wohnheim, schlug vor, ich könne an ihrer Stelle an der katholischen Privatschule Saint-Dominique Französisch unterrichten. Es war eine gute Gelegenheit, etwas zu meinem Stipendium dazuzuverdienen. Die Mutter Oberin empfing mich mit der Anthologie Lagarde et Michard für das 16. Jahrhundert in der Hand. Ich erklärte, dass ich noch nie unterrichtet hätte und mich davor fürchtete. Das sei normal, sie selbst habe ihre Philosophieklasse zwei Jahre lang ausschließlich mit gesenktem Blick betreten können. Mir gegenüber auf ihrem Stuhl mimte sie die Erinnerung. Ich sah nur noch den verschleierten Kopf. Als ich ihr Büro mit dem Lagarde et Michard, den sie mir geliehen hatte, verließ, stellte ich mir vor, ich stünde vor einer zehnten Klasse, den Blicken der Schülerinnen ausgesetzt, und mir wurde übel. Am nächsten Tag rief ich die Mutter Oberin an und sagte ab. Sie erwiderte unwirsch, ich solle ihr das Schulbuch zurückbringen.

Am Freitag, den 8. November, begegnete ich auf dem Weg zur Place de l'Hôtel-de-Ville, wo ich den Bus zu Doktor N. in der Rue La Fayette nehmen wollte, Jacques S., einem Studenten der Literatur und Sohn eines Fabrikanten aus der Gegend. Er fragte, was ich am linken Ufer der Seine zu tun habe. Ich antwortete, ich hätte Magenschmerzen und wolle zu einem Stomatologen. Er korrigierte mich entschieden: Ein Stomatologe sei nicht für Magenleiden zuständig, sondern für Infektionen der Mundhöhle. Aus Angst, er könnte wegen meines Fehlers Verdacht schöpfen und mich zur Arztpraxis begleiten wollen, ließ ich ihn, als der Bus kam, abrupt stehen.

In dem Moment, als ich von der Liege stieg und mir mein großer grüner Pulli über die Oberschenkel fiel, sagte der Gynäkologe, ich sei höchstwahrscheinlich schwanger. Was ich für eine Magenverstimmung gehalten habe, sei Morgenübelkeit. Er verschrieb mir trotzdem Spritzen, die meine Menstruation auslösen sollten, schien aber selbst nicht an ihre Wirkung zu glauben. An der Tür grinste er jovial, »Kinder der Liebe sind immer die schönsten«. Ein grauenhafter Satz.