Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

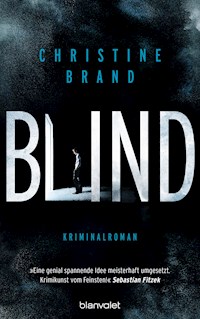

- Herausgeber: Atlantis Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Milla Nova

- Sprache: Deutsch

Die toughe TV-Journalistin Milla Nova bringt nichts aus der Fassung. Doch als sie für eine neue Reportage im ersten Seniorengefängnis der Schweiz auf den Serienmörder Valentin Mannhart trifft, wird selbst Milla mulmig zumute. Vier Menschen soll der mittlerweile 83-Jährige ermordet haben. Doch nun, fast vierzig Jahre später, kann er sich an nichts erinnern. Oder will er sich nicht erinnern? Millas Neugier ist geweckt. Auch sie zweifelt daran, dass der schmächtige Mann zu solchen Gräueltaten fähig ist, zumal die vier Mordopfer nichts gemeinsam zu haben scheinen. Milla beginnt zu recherchieren und taucht tief ein in die Geschichte einer zerrütteten Familie - und in die Schweizer Neonaziszene. Ihre Nachforschungen bleiben nicht unentdeckt, und schon bald gerät Milla selbst ins Fadenkreuz.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Christine Brand

Das Geheimnis der Söhne

Ein Fall für Milla Nova

Kriminalroman

atlantis

»Jeder Mensch hat das Recht auf Leben.

Die Todesstrafe ist verboten.«

Schweizerische Bundesverfassung, Artikel 10, Absatz 1

Prolog

Er spürte, wie seine Handflächen feucht wurden. Als tropfe Blut auf sie. Dabei war es noch gar nicht so weit. Arthur Schüpbach wischte sich die schweißnassen Hände am groben Stoff seiner Hose trocken und versuchte, nicht an das zu denken, was er gleich tun würde. Wollte nicht zulassen, dass er nervös wurde. Auf jeden Fall durfte es ihm keiner anmerken. Rechts und links von ihm ragten die verwitterten Gefängnismauern in den Himmel, der blau und unbekümmert über ihnen hing, als wäre dies ein Tag wie jeder andere. Er war es nicht. Die Zeit hatte innegehalten. Die Welt bestand in diesem endlosen Moment aus nichts anderem als dem Blau dort oben und dem Grau des Gefängnishofes hier unten. Und dem hölzernen, bizarr wirkenden Ungetüm in der Mitte des quadratischen Platzes. Noch einmal wischte sich Schüpbach die Hände trocken. Der Schweiß drückte jetzt auch durch die Poren auf seiner Stirn. Sein Herz hämmerte derart gegen den Brustkasten, dass die anderen es hören konnten, da war er sicher. Er blickte sich um. Neben ihm, in einiger Entfernung, standen reglos zwei Geistliche in ihren schwarzen Gewändern. Mit Bibeln in den Händen. Vor ihm der Beamte – in Anzug, mit Hut –, der die Sterbeurkunde ausstellen würde. Etwas weiter weg, auf aufgereihten Stühlen, saßen die wenigen zugelassenen Zeugen. Wie Randgestalten in einem skurril komponierten Gemälde. Niemand schien ihm etwas anzumerken. Das war gut so.

Schüpbach wollte keine Schwäche zeigen an diesem Morgen. Wollte beweisen, dass sie mit ihm eine gute Wahl getroffen hatten. Gegen siebenundachtzig Mitbewerber hatte er sich durchgesetzt; das musste ihm erst mal einer nachmachen. Warum sie ausgerechnet ihn, den einfachen Hotelpagen, ausgewählt hatten, wusste er nicht. Vielleicht, weil er keinen Sold verlangte, anders als die vielen anderen, die es nur des Geldes wegen tun wollten. Möglicherweise aber auch, weil ihm bewusst war, dass er eine wichtige Aufgabe für den Staat zu übernahm. Im Namen der Gerechtigkeit.

»Ich würde die Hinrichtung aus der Überzeugung heraus ausführen, dass dies nicht nur für den Mörder, sondern für das gesamte Schweizer Volk der einzig richtige Weg ist«, hatte er in seinem Bewerbungsbrief geschrieben. Weil sich »ohne diese Hinrichtung die ohnehin schon steigende Kriminalität weiter erhöhen würde«. Deshalb wollte er das hier tun. Darum, glaubte Arthur Schüpbach, hatte er und nicht ein anderer den Auftrag erhalten. Er war der Scharfrichter für einen Tag.

Ein lautes Knarren zerrte Arthur Schüpbach aus der Welt seiner Gedanken zurück in den Gefängnishof. Das Tor, hinter dem die langen Gänge mit den vielen Zellentüren lagen, öffnete sich. Der Moment war gekommen. Schüpbach drehte den Kopf und sah, dass die beiden Wärter dem Mann, den sie über den Gefängnishof führten, einen Jutesack über den Kopf gezogen hatten. Dabei hätte er dem Mörder gerne ins Gesicht gesehen. Die drei Männer blieben wenige Meter vor dem Beamten stehen, der mit lauter Stimme das Urteil verlas: verurteilt zum Tode, wegen Mordes, keine Begnadigung. Dann führten die Wärter den Mörder zu Schüpbach, zur Guillotine. Der Mann verhielt sich ruhig, sagte kein Wort. Wehrte sich nicht. Die Wärter banden ihn mit zwei Ledergurten an ein aufgestelltes Brett, kippten es auf den Guillotinentisch und schoben es nach vorn. Sie platzierten den Hals des Verurteilten in die halbkreisförmige Öffnung des vorne angebrachten Holzstückes, sodass der Kopf über die Bahre hinausragte.

Arthur Schüpbach stellte fest, dass sich seine Nervosität verflüchtigt hatte. Es war ihm plötzlich ganz feierlich zumute. Er klappte das zweite Holzstück mit der halbrunden Öffnung vorsichtig herunter, wie er es am Vortag unzählige Male geübt hatte, und schloss die Manschette um den Hals des Mörders. In militärisch strammer Haltung stellte sich Schüpbach neben die Guillotine und wartete, bis die beiden Geistlichen mit ihren gemurmelten Gebeten fertig waren. Als sie schwiegen, nickte ihm der Beamte mit dem schwarzen Hut unauffällig zu. Schüpbach griff zum Hebel an der Seite des tödlichen Gerätes, klappte ihn mit einem Ruck nach unten und löste dadurch die Arretierung, die das vierzig Kilogramm schwere Fallbeil oben gehalten hatte.

Es war nicht das schleifende Geräusch des Metalls, das durch die Führungsschienen glitt, immer schneller, bis es zu kreischen schien. Es war auch nicht der Knall, der einem Schuss gleich durch den Gefängnishof peitschte, als das Fallbeil unten aufschlug und die scharfe Klinge ihre Arbeit tat. Es war auch nicht der Anblick des vielen Blutes, das pulsierend aus dem Halsstumpf spritzte. Sondern es war das Poltern. Dieses kurze Rumpeln, die drei, vier dumpfen aufeinanderfolgenden Schläge. Das Geräusch, das ein Kopf verursacht, der losgelöst vom Körper in die Holzkiste fällt, darin aufschlägt, noch einmal, zweimal hin und her kullert, bis er schließlich zum Stillstand kommt. Dieses Poltern brachte Arthur Schüpbach nicht mehr aus seinem Kopf. Es war da, wenn er aufwachte. Und wenn sich die Nacht weigerte, ihm den Schlaf zu gönnen. Manchmal hörte er es ganz plötzlich, unerwartet, am helllichten Tag. Jedes Mal erschütterte es ihn von Neuem. Er wurde das Poltern nicht mehr los.

Bis zu jenem Freitagabend, dem 21. Dezember 1973. Kurz vor Weihnachten. Neununddreißig Jahre, drei Monate und fünf Tage nachdem er einen ihm unbekannten Mann geköpft hatte. Das Geräusch, das er mit der Zeit so sehr zu verachten gelernt hatte wie sich selbst, verfolgte ihn bis zu jenem Moment, als unterhalb seines linken Auges eine Kugel in seinen Kopf eintrat und sein Gehirn zum Explodieren brachte. Hätte er noch die Gelegenheit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen – Arthur Schüpbach hätte den Schuss als Erlösung empfunden. Das Poltern war endlich verstummt.

1

2010

Sie stecken fest, im Niemandsland. Das rechte Hinterrad des weißen Kastenwagens, auf dessen Seiten das rote Signet des staatlichen Fernsehsenders prangt, sucht vergeblich nach festem Untergrund und frisst sich noch tiefer in den Schnee. Milla Nova blickt hinaus, sieht nichts als Nebel und matschige Schneeflocken, die an die Frontscheibe klatschen wie Vogeldreck. Sie weiß genau, was jetzt kommen wird, und verdreht die Augen, bevor er es ausspricht.

»Du wirst uns anschieben müssen«, sagt Ivan Ivanovic, der nicht wirklich Ivan heißt, den aber alle Ivan nennen.

Das, denkt Milla, ist mal wieder eine dieser Situationen. In denen sie ihren Job verflucht und sich fragt, warum sie sich das immer wieder antut.

»Ich hab doch gleich gesagt, es ist keine gute Idee, auf diesem Feldweg zu wenden!« Milla spricht es aus, weil es ausgesprochen werden muss. Sie kann nicht verstehen, weshalb Ivan der unpassend erotisch klingenden Frauenstimme, die ihm aus dem Navigationsgerät heraus zugeraunt hat, er solle bitte wenden, folgt wie ein treudoofer Hund seinem autoritären Frauchen. Dabei war sich Milla sicher, dass sie ursprünglich auf der richtigen Straße unterwegs gewesen sind. Nur: Auf sie hört der Mann ja nicht. Ivan zuckt bloß mit den Schultern.

»Du wirst uns anschieben müssen«, wiederholt er, als hätte jemand die Replay-Taste gedrückt.

Milla schnaubt und wirft ihm einen flehenden Blick zu, doch er kennt kein Erbarmen. Also steigt sie unwillig aus dem Wagen, hinaus ins kalte Nass, das ihre Frisur verunstalten wird. Schon etwas feuchte Luft genügt, dass sich ihr schwarzes Haar zu Zapfenlocken zusammenzieht, die ihr dann wirr in alle Richtungen vom Kopf stehen. Immerhin hat Ivan Fußmatten dabei, die sie unters Rad schieben kann. Und damit, kombiniert mit einem schweißtreibenden Kraftaufwand ihrerseits, schaffen sie es tatsächlich, das Gefährt rasch wieder in Gang zu kriegen. Nicht ohne dass Milla dabei ordentlich nass wird.

»Wir müssten schon längst dort sein«, sagt sie, als sie keuchend wieder auf dem Beifahrerplatz sitzt. Die Hektik lässt ihre Stimme höher klingen. Milla kann es nicht ausstehen, zu spät zu kommen. Und noch immer haben weder Ivan noch sie eine Ahnung, wo sie sich genau befinden.

»Weit kann’s nicht mehr sein.«

Ivan bearbeitet erneut hoch konzentriert das Navigationsgerät, das sie erst in diese missliche Lage gebracht hat und dem er zu Millas Unverständnis noch immer sein Vertrauen schenkt. Sie würde sich nie von dieser Frauenstimme in die Irre führen lassen, geschweige denn ihr eine zweite Chance geben. Milla würde ihr ein Sprechverbot erteilen. Sie lässt sich nicht gern herumkommandieren.

»Vergiss es doch einfach«, fährt sie Ivan genervt an, »dieses Ding wird die Adresse nicht ausspucken. Ein Gefängnis existiert nicht in seinem Programm.«

Sie durchwühlt das Handschuhfach und findet eine vergilbte Landkarte, die ihr aber ebenso wenig weiterhilft. Wer Glück hat, findet darauf nebst den Autobahnen gerade noch die wichtigsten Hauptstraßen. Nebenstraßen sind praktisch inexistent oder entsprechende Angaben nicht mehr aktuell.

»Hast du die Nummer des Direktors?«, fragt Ivan.

Milla setzt ihre schuldbewusste Miene auf.

»Der Zettel mit der Nummer liegt in meinem Büro auf dem Schreibtisch …«

»Super. Dort liegt er sicher bequem.«

Ivan sagt’s mit einem Lachen. Zu gut kennt er Milla und ihren Hang zum Chaos, als dass er sich darüber wundern oder ärgern würde. Seit bald fünf Jahren bilden sie ein Team: Milla Nova als die rasende Reporterin, er als ihr Kameramann. Immer wieder haben sie bei ihren gemeinsamen Dreharbeiten die eine oder andere Schwierigkeit zu überwinden. Nicht selten, weil Milla alles andere als vorbildlich auf die Einsätze vorbereitet ist. Oft aber auch, weil sie sich die verrücktesten Themen aussucht. Heute jedoch rechnet Ivan mit einem unkomplizierten Dreh ohne unliebsame Überraschungen. Wobei man bei Milla nie wissen kann.

Während Ivan Ivanovic, der aussieht wie ein durchschnittlich-biederer Sportmoderator und somit eher vor als hinter eine Kamera passen würde, für verschiedene Sendungen unterwegs ist, arbeitet Milla Nova fix beim Magazin Wochenthemen. Sie gilt als eine bissige, unnachgiebige, je nach Standpunkt auch lästige Journalistin, was man ihr auf den ersten Blick nicht ansieht. Mit ihrer schlanken Figur, ihrer nicht gerade überragenden Körpergröße – sie fühlt sich um mindestens zehn Zentimeter zu klein geraten –, mit ihrem ungebändigten schwarzen Wuschelkopf und ihren freundlichen grünen Augen sieht sie aus wie eine Frau, die man beschützen will. Und nicht wie eine, vor der man sich in Acht nehmen muss. Wobei Letzteres zutrifft und sie Ersteres als Beleidigung auffassen würde. Sie fühlt sich schon bevormundet, wenn ihr jemand in die Jacke helfen will. Milla findet sich auch nicht schlank, sondern viel zu dünn. Ihre Beine kommen ihr vor wie Streichhölzer, Rundungen gehen ihr völlig ab, und über ihren kleinen Busen pflegt sie mitunter die bissigsten Witze zu reißen. Schon als Kind war sie stets die Kleinste und Dünnste gewesen. »Minimill«, so hatten sie einige genannt. Damals, als sie noch davon träumte, Tierärztin zu werden. An Tagen wie diesem bereut sie noch immer, dass sie es nicht geworden ist. Dass sie nach der Matura studierunwillig für einen Hungerlohn beim neu gegründeten Berner Lokal-TV-Sender anheuerte und irgendwie in diesem Job hängen geblieben ist. Um schließlich dort zu landen, wo man in diesem Geschäft der bewegten Bilder immer landet: beim Schweizer Farbfernsehen im Zürcher Leutschenbach. Jetzt ist Milla Nova dreiunddreißig und irrt in Ausübung dieses Jobs, mit dem sie eine aufreibende Hassliebe verbindet, in einer gottverlassenen Gegend herum.

Auf gut Glück schlägt Ivan eine Richtung ein, von der er denkt, dass es die richtige ist. Denn auf die Computerstimme ist jetzt tatsächlich kein Verlass mehr. Er hofft, irgendeiner menschlichen Seele zu begegnen, die ihnen den Weg zum ersten »Seniorenknast« der Schweiz beschreiben kann. Ein Wunsch, der sich natürlich nicht erfüllt. Weil sich bei diesem Sauwetter in dieser Pampa kein vernünftiger Mensch freiwillig nach draußen begibt.

Als Ivan und Milla schon nicht mehr daran glauben, ihr Ziel zu erreichen, tauchen plötzlich graue, eckige Klötze aus dem Nebel auf. Betonbauten, die sich in dem einsamen Tal irgendwo in der hintersten Ecke des Kantons Bern an den Fuß der Gebirgskette des Juras drücken.

»Das muss es sein!«, ruft Milla und zeigt auf die flachen Gebäude, die von einer Mauer umgeben sind, auf der sich der Stacheldraht kringelt. Scheinwerfer tauchen das Gefängnis hinter dem grauen Flockenschleier in ein diffuses gelbes Licht. Und obwohl die ganze Anlage nichts als Abweisung ausstrahlt, ist Milla froh, angekommen zu sein.

Der Mann, der sich als Gefängnisdirektor Franz Kesselring vorstellt und die nicht unerhebliche Verspätung des TV-Teams freundlich ignoriert, sieht ganz anders aus als das Bild, das man sich von einem Gefängnisdirektor gemeinhin im Kopf zurechtzimmert. Milla registriert aus dem Augenwinkel, dass sich Ivan ein Grinsen nicht verkneifen kann. Denn der Direktor ginge fehlerfrei als Insasse seiner eigenen Anstalt durch: kahl rasierter Schädel, schmale, schnurgerade Brauen über blitzenden Augen, die listig dreinblicken. Berechnend irgendwie. Der Mund sitzt etwas schräg unter der langen Nase, als würde der linke Mundwinkel von einem durchsichtigen Faden nach oben gezogen. Kesselring empfängt sie in Jeans, schwarzem Hemd und einer gleichfarbigen Lederweste, die seine Autorität augenfällig untergräbt. Er sieht aus wie ein gealterter Rocker, der den Moment verpasst hat, die Lederkluft in die Altkleidersammlung zu geben. Einen flüchtigen Augenblick lang fragt sich Milla, ob sich hier nicht tatsächlich ein Gefängnisinsasse als Direktor ausgibt. Sie schiebt den Gedanken beiseite, als Kesselring sie und Ivan in sein Chefbüro bittet.

»Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben«, sagt er mit einem schrägen Lächeln, das sein Gesicht entstellt. »Wollen wir kurz das weitere Vorgehen besprechen?«

Milla nickt und tut ihm den Gefallen, obwohl sie eigentlich tags zuvor bereits alles am Telefon geklärt haben. Aber mit ihm darf sie es sich nicht verderben. Sie will in ihrer Sendung die Überalterung in den Schweizer Gefängnissen dokumentieren – der Knast als Spiegel der Gesellschaft. Immer mehr Alte sitzen hinter Schloss und Riegel – weil die kriminellen Senioren länger rüstig und aktiv bleiben, aber auch, weil die vielen lebenslang verwahrten Straftäter ebenfalls nicht jünger werden. Die neue Strafanstalt am Fuße des Juras, die sich als erste auf eine ältere Klientel spezialisiert hat, ist die direkte Konsequenz dieser Entwicklung. Ein Lösungsversuch, weil die bisherigen Gefängnisse mit den Aufgaben, die im normalen Leben die Altersheime übernehmen, überfordert sind.

Vereinbart ist, dass der Direktor Milla das neue Gefängnis zeigen und ihre Fragen beantworten wird, anschließend darf sie mit einem Insassen ein Interview führen. Noch einmal geht Milla mit dem Direktor den Ablauf der Dreharbeiten durch. Erneut versichert sie ihm, dass die Insassen nur anonymisiert gezeigt würden.

»Gut, fangen wir an«, sagt sie schließlich, als sie findet, das Vorgeplänkel sei nun genug. Ivan filmt, wie der Direktor durch die Gänge des Gefängnistrakts schreitet. Mal von hinten, mal von vorn. Milla eilt mit dem Mikrofon hinterher, immer darauf bedacht, nicht mit aufs Bild zu kommen.

»Das«, erklärt Franz Kesselring, während er eine der vielen identisch aussehenden Türen aufschließt, »sind unsere Zellen, speziell eingerichtet für betagte Insassen.«

Er betritt den Raum, der verhältnismäßig großzügig bemessen ist, und weist mit einladender Geste auf die Einrichtung. Ivan filmt, wie der Direktor stolz auf die Liege zeigt, die einem Spitalbett gleicht und mit einer harten, schmalen Gefängnispritsche, wie man sie sich vorstellt, überhaupt nichts gemein hat. Ivan schwenkt mit der Kamera durch den Raum, macht einige Detailaufnahmen. Vom Haltegriff neben der rollstuhlgängigen Toilette. Vom Nothilfeknopf an der Wand neben der Dusche. Man glaubt sich in einem Zimmer eines kostspieligen Altersheims – oder in der Privatabteilung eines Spitals. Mit einem kleinen, aber entscheidenden Unterschied: Die Tür lässt sich nur von außen öffnen.

»Und das«, sagt Kesselring, während er demonstrativ gegen das unvergitterte Fenster klopft, »ist Panzerglas. Ausbruchsicher.« Erneut dieses schiefe Grinsen. Milla bezweifelt, dass Kesselrings unattraktives Gesicht bei den Zuschauern Vertrauen wecken wird. Wenigstens ist das Interview mit dem Direktor schnell im Kasten. Er hat sich gut vorbereitet und spricht wie gedruckt, er wird in seinen Antworten nicht zu lang, und Milla muss kein einziges Mal nachfragen. Sie rechnet damit, dass sich das bei ihrem nächsten Interviewpartner in diesem Gefängnis ändern wird.

»Somit wäre nun wohl Herr Mannhart an der Reihe«, stellt Franz Kesselring fest. »Unser Senior im Seniorenknast.« Der Direktor führt seine zwei Besucher durch einen langen Korridor. Auf dem Weg zur Zelle, in der der alte Mann einsitzt, kommen die drei an einem Aufenthaltsraum vorbei. Davor stehen sieben in einer Reihe parkierte Gehhilfen; wie angebundene Gäule vor einem Saloon. Ein bizarres Bild, das so gar nicht in ein Gefängnis passen will. Ivan fängt es gleich mit der Kamera ein.

»Tagsüber können sich die Insassen frei im Haus bewegen«, erklärt der Direktor. »Nur in der Nacht werden sie in ihren Zellen eingeschlossen.«

Nun ja, davonrennen werden sie wohl nicht, denkt Milla. Obwohl eine Horde revoltierender Tattergreise, die, bewaffnet mit Gehböcken, die Flucht ergreifen, zweifellos ein unbezahlbares Filmmotiv darstellen würde.

Vor der Zellentür angekommen, wiederholt Kesselring noch einmal die Spielregeln für das Interview mit dem Insassen.

»Ich werde während des Gesprächs anwesend sein. Sie können ihn fragen, was Sie wollen – aber Sie müssen es akzeptieren, wenn er nicht auf alles antwortet. Der Mann heißt Valentin Mannhart. Er ist dreiundachtzig, der Älteste, den wir hier haben, und schon seit geraumer Zeit nicht mehr ganz klar im Kopf.«

Das kann ja heiter werden. Milla stöhnt innerlich auf. Da wird sie bestimmt tolle Zitate mit nach Hause bringen, gehaltvolle Aussagen eines senilen Knastbruders.

»Und Sie müssen vorsichtig sein, Sie dürfen ihn auf keinen Fall aufregen«, fährt der Direktor fort. Auch das trägt nicht gerade zur Beruhigung der Reporterin und des Kameramanns bei.

»Warum wurde er verurteilt, was hat er getan?«, will Milla von Kesselring wissen.

Der Direktor schaut sie eindringlich an, seine Augenbrauen rücken über der Nase nahe zueinander, Furchen legen sich auf seine Stirn. »Er hat vor vielen Jahren vier Menschen umgebracht und wird seither verwahrt.«

»Vier Menschen«, wiederholt Milla beeindruckt. Jetzt ist ihr doch ein bisschen mulmig zumute.

»Ist er immer noch gefährlich?«, fragt Ivan, dem die Angelegenheit ebenfalls nicht mehr ganz geheuer vorkommt.

»Nein, gefährlich ist er nicht. Er ist ein alter, kranker Mann. Aber bitte, regen Sie ihn bloß nicht auf …«

2

Valentin Mannhart hat sich herausgeputzt. Er hat seine beste Hose angezogen und das sauberste seiner drei Hemden. Hellblau, mit dünnen weißen Streifen und mit Reißverschluss. Darüber trägt er eine gestrickte dunkelblaue Weste. Die weißen Haare hat er sich so lange gekämmt, dass sie jetzt platt an seinem Kopf kleben und schön glänzen. Ebenso wie seine Zelle, die er als seine Wohnung ansieht. Die hat er extra gefegt, auch den Käfig seiner Wellensittiche hat er gereinigt, und nun sitzt er schon seit fast drei Stunden auf dem einzigen Stuhl an seinem Tisch und wartet auf die Leute vom Fernsehen. Vor sich auf dem Boden hat er behutsam alle Schlösser und Burgen und Bauernhöfe aufgestellt, die er sich aus den Schulbastelbögen zusammengeklebt hat und die sonst oben auf dem Schrank verstaut sind. Sie sind sein großes Hobby. Nebst dem Bemalen von runden Holzplättchen, die als Untersetzer verwendet werden können. Blumen malt er darauf, immer nur Blumen. Am liebsten Tulpen, weil die ganz einfach sind. Auch einige dieser Holzplättchen hat er bereitgelegt. Wenn sie nett sind, die Leute vom Fernsehen, will er sie ihnen schenken.

Warum die Leute ihn besuchen kommen, ist Valentin Mannhart schleierhaft. Er vermutet, dass es ihm der Direktor erklärt hat, kann sich aber nicht mehr daran erinnern. Wird es wohl nicht wirklich verstanden haben. Sie würden ihm Fragen stellen, hat der Direktor gesagt, das weiß er noch. Wozu und weshalb, das hat Valentin Mannhart vergessen. Aber er freut sich auf die Abwechslung und vor allem darauf, dass er nun berühmt werden wird. Im Fernsehen! Soeben hat er den Mann mit der Kamera und die hübsche Frau mit dem Mikrofon über den Vorplatz gehen sehen. Vielleicht wird sie ihm die Fragen stellen. Auch darauf freut er sich. Plötzlich wird er ganz furchtbar nervös.

Milla kann das Drama gerade noch verhindern. Um ein Haar stolpert Ivan beim Betreten der Zelle über eine Bastelarbeit aus Karton, es ist das Schloss Chillon. Mit dem nächsten taumelnden Schritt würde er mehrere Stunden kniffliges Engagement zerstören. Im letzten Moment erwischt sie Ivans Ärmel und hält ihn zurück, was ihn wieder einigermaßen ins Gleichgewicht bringt.

»Hoppla!«, ruft Ivan.

»Hoppla«, sagt Kesselring, als wäre er sein Echo.

»Guten Tag, meine Dame und die Herren«, sagt Valentin Mannhart, ohne aufzustehen, aber mit ausgesuchter Höflichkeit. Er ist nicht gewillt, sich durch einen tollpatschigen Kameramann von seiner einstudierten Begrüßungsformel abbringen zu lassen.

Zum Glück regt er sich nicht auf, denkt Milla, der die mahnenden Worte des Direktors noch sehr präsent sind. Sie geht an Ivan vorbei in die Zelle hinein, achtet sorgsam darauf, keines der gebastelten Kunstwerke zu touchieren, und tritt auf den alten Mann zu, der steif an seinem Tisch sitzt und sie erwartungsvoll ansieht. Unwillkürlich muss sie an ein Kind an seinem ersten Schultag denken. Der Mann, der halb neugierig, halb ehrfürchtig von unten zu ihr heraufblickt, kommt ihr richtig mickrig vor. Er droht in seinen Kleidern, die mindestens zwei Nummern zu groß sind, verloren zu gehen. Als sie dem schmächtigen Männlein die Hand entgegenstreckt, strahlt er sie glücklich an und überrascht sie mit einem kräftigen Händedruck. Die Hand ist eiskalt und sehnig. Es ist nicht die Pranke eines Handwerkers, eher das filigrane Werkzeug eines Schöngeistes. Dieser Mann soll vier Menschen getötet haben? Unmöglich, denkt Milla. Doch sie weiß: Man sieht es ihnen niemals an. Wenn man das könnte, gäbe es weniger Opfer.

»Mein Name ist Milla Nova, ich arbeite für die Sendung Wochenthemen und würde Ihnen gern ein paar Fragen stellen.« Milla spricht mit überlauter Stimme, während Valentin Mannhart noch immer ihre Hand schüttelt, als wolle er sie nie mehr loslassen.

»Ich bin nicht schwerhörig, schönes Fräulein«, gibt er mit dünner Stimme fast ebenso laut zurück. Seine Augen blitzen auf, ein Schmunzeln umspielt seine Lippen.

Ivan, der sich mittlerweile übertrieben vorsichtig über die Bastelbogen-Arbeiten zu ihnen vorgekämpft hat, hofft, dass Milla jetzt nicht gleich aus der Haut fährt; sie lässt sich nie und von niemandem Fräulein nennen.

»Ruhig bleiben«, flüstert er ihr zu.

Doch zu seiner Überraschung reagiert Milla gar nicht erst auf das Wort, das sie sonst innerhalb von Sekundenbruchteilen auf die Palme bringt. Als hätte sie das »Fräulein« nicht gehört, erklärt sie dem alten Mann geduldig, wie ein Fernsehinterview abläuft und dass sie anschließend noch einige Aufnahmen von ihm machen werden, damit sie ihn im Beitrag vorstellen können.

»Werden Sie meine Bastelarbeiten auch filmen?«, will Mannhart wissen.

»Das können wir machen.«

»Und meine Vögel, die müssen auch mit ins Bild.«

»Auch das werden wir einrichten«, sagt Milla. Ihre Ahnung, dass sich der Job hier eher schwierig gestalten könnte, scheint sich zu bestätigen.

Sie schaut sich in der Zelle um. Ein Tisch, auf dem der Vogelkäfig steht, ein Stuhl. Daneben, an der Wand, ein Sofa, vis-à-vis eine hölzerne Kommode, darauf ein kleiner Fernseher. Ganz hinten im Raum befindet sich das Bett, an dessen Kopfende eine Truhe steht, die mit einem roten Samtteppich überzogen und mit Heiligenbildern überstellt ist. Er ist religiös, denkt Milla und fragt sich, wie sich sein Glaube wohl mit seinen Taten vereinbaren lässt. An der Wand über dem Bett hängt ein gekreuzigter Jesus mit einer abgeschlagenen Nase und sehr langen Zehen. Rechts von ihm erkennt Milla auf einem gerahmten Bild die heilige Mutter Maria, links davon ein Foto an einem Reißnagel, das einen deutlich jüngeren Valentin Mannhart neben einem Geistlichen in Rom zeigt. Eine Aufnahme aus einem anderen Leben, aus seinem Leben als freier Mann.

Milla bespricht sich kurz mit Ivan und schlägt dann Valentin Mannhart vor, sich für das Interview seitlich auf das Bett zu setzen, damit der Vogelkäfig im Hintergrund mit im Bild ist. Mannhart tut, wie ihm geheißen. Milla nimmt ihm gegenüber auf dem einzigen Stuhl Platz.

»Schauen Sie einfach mich an, nicht in die Kamera; wir sprechen miteinander, als wäre dieser schwarze Kasten gar nicht da.«

»Ich mache alles, was Sie sagen.«

Und wieder dieses Blitzen in seinen Augen. Milla kann nicht benennen, warum, aber irgendwie ist ihr der Alte sympathisch. Was er nicht sein darf. Er hat Menschen umgebracht, vier Menschen getötet, sagt sie sich, um die aufkeimenden Sympathiegefühle gleich wieder zu verscheuchen.

»Kamera läuft.« Ivan reißt sie aus ihren Gedanken. Milla räuspert sich.

»Herr Mannhart, Sie befinden sich im ersten Seniorengefängnis der Schweiz, gefällt es Ihnen hier besser als dort, wo Sie vorher waren?«

»So kann man das nicht sagen.«

»Warum nicht?«

»Weil es einem im Gefängnis nie gefallen kann.«

Recht hat er, sagt sich Milla. Ihre erste Frage erscheint ihr selbst auf einmal dumm.

»Dann frage ich anders: Gibt es etwas, was hier weniger schlecht ist als dort, wo Sie vorher waren?«

»Ich kann hier Vögel halten, das ist gut, und das Zimmer hat eine separate Toilette, die sehr groß ist. So eine große Toilette hatte ich früher nicht, noch nie in meinem Leben.«

»Aber Sie möchten lieber nicht hier sein?«

»Wissen Sie, ich bin alt, ich bin krank, es spielt keine Rolle mehr, dass ich im Gefängnis bin. Der Direktor sagt, ich hätte es hier sogar besser als in einem Altersheim. Und wenn der Direktor das sagt, dann wird es wohl so sein.«

»Denken Sie denn, dass Sie hier sterben werden?«, fragt Milla den alten Mann, der ernsthaft und konzentriert vor ihr sitzt, die Hände im Schoß gefaltet.

»Ja.«

»Sie glauben also nicht mehr daran, dass Sie je freikommen werden?«

»Wissen Sie, schönes Fräulein, ich gelte als gemeingefährlich, daher die Sicherungsverwahrung. Und der Direktor meint, dass ich draußen gar nicht mehr klarkommen würde. Und wenn der Direktor das meint, dann wird es wohl so sein.« Milla hört förmlich, wie Ivan neben ihr grinst.

»Was haben Sie denn getan, dass Sie in Sicherheitsverwahrung bleiben müssen?«

»Sie sagen, ich hätte vier Menschen umgebracht.«

»Wer sagt das?«

»Alle sagen das.«

»Und was sagen Sie?«

»Ich sage, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber wenn die anderen das sagen, dann wird es wohl so gewesen sein.«

Valentin Mannhart blickt Milla traurig an, und ihr widerfährt etwas, was sonst nie vorkommt: Sie weiß nicht mehr, was sie fragen soll.

3

Am nächsten Morgen steht Milla Nova viel zu früh in der Küche. Sie rasselt mit der Katzenfutterschachtel, und wie immer sind ihre Katze Pop und ihr Kater Iggy sofort zur Stelle.

»Na, ihr zwei, habt ihr eine anstrengende Nacht hinter euch?«, fragt Milla, während sie die beiden Futternäpfe füllt.

Hätte sie bereits in den Spiegel geblickt, was sie tunlichst vermieden hat, hätte ihr Gesicht verraten, dass sie sich diese Frage eher selbst gefallen lassen müsste. Ein Glück, dass ihre Katzen nicht sprechen und keine unangenehmen Fragen stellen können.

Iggy und Pop sind Dachkatzen und durchaus nicht nur tagaktiv. Über die Terrasse, die Milla mit zwei anderen Hausbewohnerinnen teilt, gelangen sie hinaus auf die Dächer der Berner Altstadthäuser, die sie zu ihrem Revier erklärt haben und das sie mit all ihren Zähnen und Klauen verteidigen. Milla kann sich ein Leben ohne diese beiden Gefährten gar nicht mehr vorstellen. Noch kein anderes Wesen hat ihr je so lange die Treue gehalten.

»Heute muss ich euch leider alleine lassen«, erklärt Milla den beiden Vierbeinern. Irgendwann einmal, denkt sie, werde ich wohl Selbstgespräche führen, eher früher als später. Dass sie das irgendwie jetzt schon tut, ist ihr nicht bewusst.

»Ja, ja, ich weiß, es ist Sonntag«, führt sie ihren Monolog fort. »Aber die Arbeit ruft, ich werde meinen freien Tag wieder einmal in einer engen Schnittkabine im Leutschenbach verbringen. Hurra!«

Die Katzen stimmen nicht in ihren sarkastischen Jubel ein, sondern wenden sich desinteressiert ab.

Im Zug, der Milla in achtundfünfzig Minuten von der Bundes- in die Finanzhauptstadt bringt, hätte sie eigentlich am Schnittkonzept zum Seniorenknast-Beitrag arbeiten wollen. Aber sie kann sich nicht darauf konzentrieren. Ihre Gedanken schwirren ziellos umher, sind überall, nur nicht dort, wo sie sie haben will. Plötzlich sitzt sie schon im Elfertram, hat gar nicht gemerkt, wie sie im Zürcher Hauptbahnhof in den Untergrund getaucht und auf die S-Bahn um- und in Oerlikon ins Tram eingestiegen ist. Sie kommt sich vor wie ferngesteuert. Jetzt schleicht das Tram am Hallenstadion vorbei. Dahinter ragen die beiden ungleichen Sunrise-Tower in den Himmel, der ihr hier immer grau erscheint. Der Leutschenbach ist keine Vorzeigegegend, aber hier ist nun mal Millas Arbeitsort.

Sobald sie im elften Stock des Hochhauses in ihrem Büro sitzt, vergisst sie die Welt um sich herum. Dann ist sie voll bei der Sache, taucht ein in die Geschichte, die sie erzählen will, und wird zu einem Teil von ihr. Sie sichtet das ganze Bildmaterial, das Ivan abgeliefert hat, und wählt die besten Sequenzen für ihren Beitrag über den Seniorenknast aus. Als sie damit fertig ist, spult sie noch einmal zurück zum Interview mit Valentin Mannhart.

»Was haben Sie denn getan, dass Sie in Sicherheitsverwahrung bleiben müssen?«, hört sie ihre Stimme aus dem Hintergrund fragen.

»Sie sagen, ich hätte vier Menschen umgebracht.«

Milla spult etwas vor.

»… weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber wenn die anderen das sagen, dann wird es wohl so gewesen sein.«

Eine eigenartige Formulierung. Milla fragt sich, ob jemand – senil oder nicht – wirklich vergessen kann, dass er vier Menschen umgebracht hat. Der alte Mann hat etwas in ihr berührt, das ihr keine Ruhe lässt. Aus seiner Geschichte müsste sich doch etwas machen lassen, denkt sie. Vielleicht liefert der Gefängnissenior Valentin Mannhart genug Material für einen Dokumentarfilm. Es wäre ihr erster. Ein vierfacher Mörder, krank und alt, gemeingefährlich und für immer weggesperrt, der sein Leben Revue passieren lässt. Das ist doch der Stoff, aus dem die großen Dokumentarfilme sind! Milla beschließt, ihre Idee bei der nächsten Gelegenheit dem Chef der Dokfilm-Abteilung zu unterbreiten. Er entscheidet darüber, welche Geschichte als Film über den Sender geht und welche unerzählt im Abfalleimer landet. Sie muss ihm ja nicht gleich auf die Nase binden, dass sich der Mörder, den sie porträtieren will, angeblich nicht mehr an seine Morde erinnern kann … Vielleicht, überlegt Milla, gibt es altes Filmmaterial aus der Zeit, als Mannhart noch ein Kind war, und von damals, als er die Morde verübte. Womöglich hat das Fernsehen über seine Taten berichtet. Das alles ließe sich in den Film einbauen. Milla sieht schon die grobkörnigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen vor sich. Und später die grellbunt gekleideten Nachrichtensprecher in den Studios der Siebzigerjahre, die wirken, als hätte sie der alte Mannhart aus einem Schulbastelbogen zusammengeklebt. Milla ist nicht mehr zu bremsen. Wenn sich eine Idee erst einmal in ihren Gehirnwindungen festgekrallt hat und vom dortigen Prüfungskomitee für gut befunden wird, lässt sie sich durch nichts davon abbringen.

Viel hat Milla aus dem eigenartigen Gefängnisdirektor nicht herausbekommen über den Fall Mannhart. Er erklärte ihr lediglich, dass Valentin Mannhart die vier Morde in den Siebzigerjahren verübt hat und erst später, knapp vor Ablauf der in der Schweiz auch für Morde existierenden Verjährungsfrist von dreißig Jahren, von der Polizei gefasst wurde. Also muss er in den Neunzigern vor Gericht gestanden haben. Das genügt Milla. Sie setzt sich an ihren Computer und loggt sich mit ihrem Passwort in die Schweizerische Mediendatenbank ein, in der alle Artikel der meisten hiesigen Zeitungen und Zeitschriften gespeichert sind.

»Mordserie«, »aufgeklärt«, »Siebzigerjahre«: Mit diesen Suchworten taucht Milla ins elektronische Großarchiv ab. Den Namen »Mannhart« tippt sie gar nicht erst ein, denn bis vor Kurzem hielten sich die Zeitungen noch an den journalistischen Kodex, die Namen von Straftätern nicht zu nennen. Milla ist jedes Mal von Neuem beeindruckt, wie rasch ihr der Computer eine ganze Liste von Artikeln präsentiert, die die gesuchten Schlagworte enthalten. Sie scrollt durch die verschiedenen Berichte und stößt bald auf eine Schlagzeile eines Boulevardblattes. Das muss es sein:

Mörder nach vierundzwanzig Jahren gefasst, steht fett gedruckt im Titel. Darunter: Polizei nimmt Siebzigjährigen fest, der 1973 eiskalt gemordet hat. Vier Leichen gehen auf seine Rechnung! Darunter der langjährige Oberrichter Marius Soltermann. Endlich ist der mysteriöse Fall gelöst. Milla beginnt zu lesen und versinkt in der Vergangenheit.

4

1973

Marius Soltermann saß auf dem Schaffell in seinem Schaukelstuhl und las die Neue Zürcher Zeitung. Aus dem rechten Mundwinkel hing seine Tabakpfeife, auf seiner Nasenspitze klemmte seine Lesebrille. Er studierte die Börsenkurse. Eine alte Angewohnheit, die er nie abgelegt hatte, obwohl ihm der Wert der Aktien mittlerweile egal sein konnte. Aus der Stereoanlage, die ihm sein einziger Sohn zu Weihnachten geschenkt hatte und die derart modern war, dass er sie kaum bedienen konnte, erklang klassische Musik. Verdi. Die Schallplatte hatte ihm der alte Hebeisen geschenkt, ein ehemaliger Richterkollege und langjähriger Freund. Sie hatten es sich zur Gewohnheit gemacht, sich jede Weihnacht eine Kleinigkeit zu schenken. Aus dem einfachen Grund, dass sie nicht mehr viele Leute kannten, die sie beschenken oder von denen sie sich beschenken lassen konnten. Viele ihrer Freunde und Bekannten waren ihnen weggestorben. So wie Soltermanns Frau, die vor fünf Jahren dem Krebs erlegen war. Ihr Tod war nach jahrelangem Kampf gegen die hinterhältige Krankheit eine Erlösung gewesen. Für beide.

Soltermann selbst war noch immer kerngesund, und das mit seinen einundachtzig Jahren. Wer hätte das gedacht. Er auf jeden Fall nicht. Nicht bei diesen Mengen an Tabak, Wein und Cognac, die er zeit seines Lebens konsumiert hatte. Immerhin trank er stets nur die teuersten Tropfen, das machte wohl den Unterschied, redete er sich ein.

Der ehemalige Richter war bis ins hohe Alter eine Respekt einflößende Erscheinung geblieben. Er maß fast einen Meter neunzig, war stattlich gebaut und hatte einen Kopf wie ein Fels; groß, eckig, steinhart. Daraus spross noch immer volles Haar, eine weiße Mähne. Die Augenbrauen hingegen waren schwarz geblieben, dafür aber buschig und zottelig geworden; sie verliehen ihm etwas Wildes. Was ihm durchaus recht war. Er fand, das passe zu ihm.

Soltermann blickte über den Rand der Zeitung hinaus in die kalte Welt. Vor dem Fenster wirbelten Schneeflocken im Wind, als könnten sie sich nicht entscheiden, das Fliegen aufzugeben, um auf dem Boden aufzusetzen. Trotz des leichten Schneefalls konnte Soltermann von seinem Stuhl aus bis zur Schrattenfluh sehen, dem lang gezogenen Gesteinsbrocken, der sich zwischen das Emmental und die Alpenkette gezwängt hatte. Auf seine alten Tage hatte sich Soltermann wieder hierher zurückgezogen, ins Emmental, ins Dorf, in dem er einst seine Kindheit verbracht hatte. Er, ein Kind – das hielt er selbst fast nicht mehr für wahr. Dazwischen lagen lange Jahre in Luzern, wo er seine erste Stelle als Bezirksrichter angetreten hatte und schließlich bis zum Oberrichter aufgestiegen war. Bundesrichter war er nie geworden. Obwohl er es gerne gewesen wäre; einer der höchsten Richter des Landes. Trotzdem war er mit sich und seinem Leben zufrieden. Er würde nicht vieles anders machen, im Nachhinein.

Marius Soltermann legte die Neue Zürcher Zeitung zur Seite und griff sich die aktuelle Ausgabe des Bunds. Es stand nicht viel drin, was ihn interessierte. Den Sportteil sortierte er unbeachtet aus, beim Bericht über den ETA-Bombenanschlag in Madrid, der den spanischen Ministerpräsidenten das Leben gekostet hatte, verweilte er nur kurz. Unter den vermischten Meldungen aber zog ein Artikel über ein Tötungsdelikt im Berner Oberland seine Aufmerksamkeit auf sich. »Wieder mal ein Mord«, murmelte er, mehr gelangweilt als interessiert. Trotzdem las er weiter, eine alte Berufskrankheit; er konnte nicht aus seiner Haut. Ein gebürtiger Luzerner namens Arthur Schüpbach war in seiner Zweizimmerwohnung in einem Wohnblock in Interlaken getötet worden. Mit einem Kopfschuss. Die tödliche Kugel hatte ihn unterhalb seines linken Auges getroffen.

»Ein Luzerner«, brummelte Marius Soltermann vor sich hin. »Arthur Schüpbach.« Nein, der Name sagte ihm nichts. Soltermann war sich sicher, ihn noch nie gehört zu haben.

Der Portier des ›Grandhotels Victoria‹, der mit 63 Jahren kurz vor der Pensionierung stand, wurde regelrecht hingerichtet, stand in dem Artikel. Motiv sei keines ersichtlich, der Mann habe ein ruhiges Leben geführt und keine Feinde gehabt, hätten Nachbarn berichtet. Die Polizei tappt völlig im Dunkeln. Auch das ist nichts Neues, dachte Soltermann, während er die Zeitung weglegte und gewissenhaft seine Tabakpfeife ausmachte. Er war müde geworden. Zeit für ein Nickerchen, bevor er am Nachmittag zu seinem täglichen Spaziergang aufbrechen wollte. Auch dieser war eines der Rituale, die er sich zugelegt hatte, um sich an einem geordneten Tagesablauf festhalten zu können. Sein letzter Gedanke war, dass er auf die Bäregghöhe hinaufspazieren könnte. Dann nickte Marius Soltermann ein.

Seinen Tod verschlief er. Verdis La Traviata übertönte die Geräusche des Eindringlings. Die Tür zu Soltermanns Einfamilienhaus war nicht abgeschlossen, der Fremde konnte einfach hereinspazieren. Während er sich in der Wohnung umschaute, störte der alte Richter die Klänge der klassischen Musik mit seinem disharmonischen Schnarchen. Als der Eindringling vor Soltermann stand, zögerte er einige Augenblicke. Schaute zu, wie der Alte in seinem Schaukelstuhl schlief. War unschlüssig, ob er ihn wecken sollte oder nicht. Schließlich hob er seinen Arm, zielte mit seiner Pistole mitten auf Soltermanns Brust. Und drückte ab.

Als die Tür hinter dem Fremden ins Schloss fiel, kam der Schaukelstuhl langsam zum Stillstand. Blut tropfte auf den Zimmerboden, der beige Teppich verfärbte sich bräunlich rot. Irgendwann verstummte Verdi, die Nadel hob sich, der Arm des Plattenspielers glitt mit einem leisen Sirren an den Anfangspunkt zurück und senkte sich erneut. La Traviata begann ungehört von vorn, als wolle das Stück nie mehr enden.

5

2010

Milla Nova muss intensive Überzeugungsarbeit leisten. Der Gefängnisdirektor Franz Kesselring erweist sich als harte Nuss. Sie aber setzt all ihren Charme ein, ihre besten Argumente, legt sich wirklich ins Zeug und knackt ihn schließlich doch – so, wie sie immer ihren Willen kriegt, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Franz Kesselring erklärt sich nach langem Hin und Her damit einverstanden, dass Milla Valentin Mannhart ein zweites Mal besuchen und das Gespräch mit ihrer Videokamera aufnehmen darf. Noch ist offen, ob sie daraus tatsächlich einen Dokumentarfilm produzieren wird. Noch hat sie nicht beim zuständigen Redaktionsleiter angeklopft, weil sie befürchtet, er könnte die Idee zwar für gut befinden, aber beschließen, er selbst oder jemand seines Teams solle die Geschichte umsetzen. Es wäre nicht das erste Mal, dass er auf die Art und Weise Ideen anderer klaut und sie als seine eigenen ausgibt. Das hätte Milla aber gerade noch gefehlt. Wenn jemand diesen Film macht, dann sie und niemand anders! Sie muss also taktisch geschickt vorgehen, um ihr Ziel zu erreichen. Darum hat Milla beschlossen, zunächst auf eigene Faust an dem Projekt zu arbeiten, in ihrer Freizeit. Damit sie, wenn es so weit ist, bereits einiges an Material vorlegen kann.

Wenige Stunden nach ihrem Telefongespräch mit dem Gefängnisdirektor sitzt Milla in einem knallroten Smart, dieser Zündholzschachtel von einem Wagen, den sie bei Mobility gemietet hat. Aus dem Radio dröhnt die rau gewordene Stimme des Mundart-Rockers Polo Hofer. Milla hat vergessen, eine eigene CD mitzunehmen, und wird dafür unbarmherzig bestraft durch die Musikauswahl des einzigen Radiosenders, der in diesem Tal zwischen den Erhebungen des Jura bis in ihr rollendes Kistchen vorzudringen vermag.

Wenigstens findet sie dieses Mal die Strafanstalt für Senioren auf Anhieb. Auch das Wetter hat sich seit letzter Woche gebessert; der Winter, der sich bis Ende März hartnäckig und unnachgiebig zeigte, scheint nun doch noch die Bühne für den Frühling zu räumen. Wurde auch langsam Zeit, denkt Milla.

Beim Gefängnis angekommen, muss sie feststellen, dass sie wie eine normale Besucherin behandelt wird und nicht mehr einfach so in den Trakt hineinspazieren kann. Sie ist an diesem offiziellen Besuchstag nicht die Einzige mit diesem Ziel: Vor dem Eingangstor hat sich eine lange Schlange gebildet. Mütter, Ehefrauen und Geliebte der Inhaftierten stehen an, um das Sicherheitsprozedere über sich ergehen zu lassen und durchgeschleust zu werden. Wobei es sich, wenn Milla richtig überlegt, bei den gealterten Frauen wohl nicht um die Mütter, sondern eher um die Frauen oder Partnerinnen und bei den jüngeren um die Töchter der Gefangenen handelt, die in diesem besonderen Gefängnis ja alle bereits ein beachtliches Alter erreicht haben.

Als Besucherin in die Strafanstalt hineinzukommen, stellt sich als beinahe ebenso schwierig heraus, wie als Häftling hinauszugelangen. Vor allem die Sicherheitskontrolle ist zeitaufwendig. Und Zeit hat hier einen ganz besonderen Wert: Die Besuche an diesem Samstagmorgen sind auf zwei Stunden beschränkt. Milla fühlt sich wie die Anfängerin, die sie auch ist; hätte sie gewusst, wie das hier abläuft, wäre sie eine halbe Stunde früher erschienen, um zuvorderst statt zuhinterst in der Schlange zu stehen, die einfach nicht kürzer werden will. Doch nicht nur der letzte Platz in der Reihe entlarvt Milla als unerfahrene Gefängnisbesucherin. Sie sticht auch rein äußerlich aus der bunten Frauenschar heraus. Es sind Kleinigkeiten, die verraten, dass sie nicht hierhergehört. Ihrer Kleidung sieht man an, dass sie teurer war. Ihre Schuhe sind weniger ausgetreten als die der anderen. Die meisten Frauen sind greller geschminkt. Als bemühten sie sich, ihren Kummer unter einer extradicken Schicht Make-up zu verbergen.

Die Minuten zerrinnen, und Milla wird ungeduldig. Als Allerletzte schiebt sie Ausweis und Besuchsbewilligung unter dem Panzerglas durch, damit der Mann dahinter sie studieren kann. Milla entfernt wie geheißen ihre Ohrstecker, knorzt mit einem Fingerring, den sie fast nicht lösen kann, schließt ihre Umhängetasche und den Schmuck in ein Fach ein, lässt den Rucksack mit der Kamera inspizieren, tritt durch die Metallschleuse hindurch. Und ist drin.

»Herzlich willkommen, liebes Fräulein!«

Valentin Mannhart hält ihre Rechte bei der Begrüßung lange mit beiden Händen fest. Er scheint sich aufrichtig zu freuen, Milla wiederzusehen, und ist gehörig aus dem Häuschen.

»Wie schön, dass Sie mich noch einmal besuchen kommen. Wie schön! Sie müssen wissen, es ist einsam hier. Besuch erhalte ich nie, und mit den anderen Männern kann ich mich nicht unterhalten. Das bringt nichts.« Mannhart blickt sie verschwörerisch an und flüstert: »Wissen Sie, das sind alles böse Männer hier. Sie sind alle Verbrecher!«

Milla muss schmunzeln, nickt ihm aber zustimmend zu. »Mich freut es auch, Sie zu sehen«, sagt sie und versucht, ihm ihre Hand zu entziehen. »Vielen Dank, dass ich zu Ihnen kommen durfte und dass Sie bereit sind, mir noch einmal ein paar Fragen zu beantworten.«

Milla darf dieses Mal unter vier Augen mit Valentin Mannhart sprechen; nach ihrem ersten Besuch hält es der Gefängnisdirektor offensichtlich nicht mehr für nötig, als Aufpasser zu fungieren. Zu Beginn ist ihr nicht ganz wohl in ihrer Haut; allein mit einem vierfachen Mörder in dessen Zelle … Doch ihre Anspannung legt sich nach wenigen Minuten. Siebenunddreißig Jahre liegen die Morde zurück, sagt sie sich. Siebenunddreißig Jahre, in denen der Täter alt und schwach geworden ist. Und wenn sie ihn so anschaut, glaubt sie, dass sie, wenn’s denn nötig werden sollte, das mickrige Männchen im Nu überwältigen könnte.

»Liebes Fräulein, ich will Ihnen etwas zeigen«, erklärt Valentin Mannhart feierlich und holt ein neues Kartonschloss aus dem Schrank. Stolz stellt er das Werk aus Pappe auf den Tisch, es macht mit seinen schrägen Mauern und falsch angeleimten Türmen einen erbärmlichen Eindruck.

»Das habe ich alles gebastelt! Das ist das Schloss Burgdorf, es war schwierig zu bauen.«

Milla kann Valentin Mannhart nicht bremsen und muss eine Tirade seiner Leidenschaft für gebastelte Schlösser und Häuser über sich ergehen lassen. Prompt wartet er auch mit vier hölzernen Untersetzern für Trinkgläser auf, die er ihr schenken will. Sie sind mit kindlich einfachen Tulpenköpfen bemalt. Zu Hause in Bern, auf ihrem Küchentisch, hat Milla bereits vier identische Exemplare liegen. Langsam kommen ihr Zweifel, ob Valentin Mannhart nicht doch zu wirr ist im Kopf, ob sie sich hier nicht in eine Sache verrennt, deren Umsetzung wegen mangelnden Verstandes des Hauptdarstellers scheitern wird. Bevor Valentin Mannhart ihr auch noch all seine Heiligenbilder auf dem selbst gebastelten Altar zu erläutern beginnt, unterbricht sie ihn.

»Herr Mannhart, Sie wissen doch, ich arbeite beim Fernsehen.«

»Ja, ja. Ich habe den Film gesehen, es war ein guter Film, aber ich bin nicht lange genug darin vorgekommen!« Immerhin, denkt Milla, er hat sich ihren Beitrag in den Wochenthemen angeschaut, und vor allem kann er sich noch daran erinnern.

»Genau darum bin ich hier. Ich möchte einen neuen Film machen, in dem nur Sie vorkommen, ganz alleine. Einen Film über Valentin Mannhart und sein Leben.«

Mannhart sagt zunächst kein Wort, und Milla fragt sich schon, ob er sie verstanden hat.

»Werde ich dann richtig berühmt?«, bricht er die Stille.

»Richtig berühmt!«, antwortet Milla und hat sofort ein schlechtes Gewissen, weil sie ihn mit falschen Erwartungen ködert. »Herr Mannhart, ich kann den Film aber nur machen, wenn Sie mir vieles aus Ihrem Leben erzählen. Und ich weiß nicht, wie weit Sie sich daran erinnern.«

»Keine Angst, mein schönes Fräulein, ich habe einiges zu berichten. Meine grauen Zellen sind zwar nicht mehr die fittesten, aber je weiter ich zurückblicke, desto deutlicher sind die Bilder in meinem Kopf.«

Eine klare Aussage, findet Milla.

»Aber bevor wir beginnen, Herr Mannhart, habe ich eine Bitte an Sie: Das ›Fräulein‹, das lassen wir künftig weg.«

Milla Nova macht sich daran, das Stativ aufzubauen. Sie montiert die Kamera darauf, befestigt ein kleines Mikrofon an Mannharts Hemdkragen, setzt sich die Kopfhörer auf, stellt die Bildschärfe ein und drückt auf die rote Aufnahmetaste. Die Kamera läuft. Obwohl Milla die vier Morde am meisten interessieren, beschließt sie, das Rad der Zeit viel weiter zurückzudrehen. Sie will sich dem Kern der Sache sachte nähern. Eilig hat sie es nicht; ihr Hauptdarsteller kann ihr nicht davonlaufen.

»Herr Mannhart, erzählen Sie mir doch bitte, woher Sie stammen, wo Sie aufgewachsen sind.«

»Ich bin ein Emmentaler«, sagt Mannhart und strahlt dabei über beide Wangen, als hätte er gerade den Witz des Jahrhunderts gerissen. Dann aber wird er ernst. »Ich wurde 1927 in Burgdorf geboren, wo ich aber nicht lange bleiben konnte. Meine Mutter wurde schwer krank, noch bevor ich drei Jahre alt war, so hat man mir erzählt, und mein Vater war nie da, also kam ich ins Knabenheim in Koppigen.«

»Mit drei Jahren schon?«

»Ich glaube, ja. Einfach seit ich denken kann.«

»Wie war es in dem Kinderheim?«

»Es war mein Zuhause. Als ich älter wurde, musste ich immer lernen und arbeiten, und oft setzte es Schläge. Ich wurde mehr geschlagen als die anderen. Auch von den Buben. Weil sie alle stärker waren. Ich war schwach und musste immer wieder ins Krankenzimmer. Im Heim war es oft lärmig. Laut. Anstrengend. Aber es gab immer genug zu essen.«

Als ob das reichen würde, denkt Milla. Sie macht sich eine Notiz in ihr Heft, sie will prüfen, ob es dieses Knabenheim noch gibt und ob allenfalls Bildmaterial von früher existiert.

»Haben Sie Ihre ganze Jugend im Knabenheim in Koppigen verbracht?«, fragt sie weiter.

»Wo denken Sie hin, mein Fräulein! Frau Milla, meine ich. Fräulein soll ich ja nicht mehr sagen … Ich war mal hier, mal dort, wohnte in verschiedenen Heimen. Während der Kriegsjahre kam ich dann in eine Arbeitserziehungsanstalt. Dort habe ich Zimmermann gelernt. Nein, Schreiner, Schreiner habe ich gelernt. Zimmermann wollte ich werden. Aber das ging nicht. Weil ich die Höhe nicht ertrug.«

»Sie hatten keine gute Kindheit«, stellt Milla fest und denkt, dass es immer dasselbe ist. Immer die gleichen traurigen Lebensgeschichten: ungeliebte Kinder mit langen Heimkarrieren, die im Gefängnis enden.

»Ich will nicht klagen«, sagt der alte Mann bescheiden.

»Haben Sie Ihre Eltern je wiedergesehen?«

»Nein, meine Mutter starb früh an Scharlach, da war ich noch ein kleines Kind. Mein Vater wurde 1934 getötet, als ich sieben war. Aber ich habe beide nicht gekannt. Es gibt da keine Erinnerung. Ich weiß nicht einmal, wie sie aussahen.«

»Ihr Vater wurde getötet?«, hakt Milla ein. Valentin Mannhart schweigt einen Augenblick.

»Ich meine, er ist gestorben.«

Er blickt starr durchs Fenster. Milla lässt es dabei bewenden und setzt das Interview fort: »Und was kam nach den Heimen?«