Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- E-Book-Herausgeber: Hanser, CarlHörbuch-Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

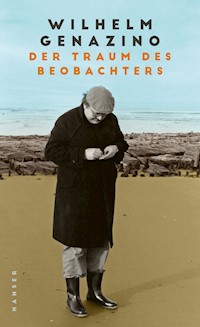

Der Arbeitsmarkt kennt keine Gnade, erst recht nicht für Philosophen. Daher tritt Dr. phil. Gerhard Warlich eine Stelle als Wäscheausfahrer an und richtet sich ein in dieser nicht allzu aufregenden, aber sicheren Existenz. Doch als seine Freundin Traudel sich ein Kind wünscht, bringt das Warlich, der eigentlich nur "halbtags leben" möchte, vollkommen aus dem Gleis. Wilhelm Genazino erzählt diese Geschichte eines traurigen Helden und seiner viel weniger traurigen Freundin mit verblüffender Lakonie. Keiner beschreibt die menschliche Verzweiflung an Leben und Liebe so ironisch und brillant wie er.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 203

Veröffentlichungsjahr: 2009

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

WILHELM GENAZINO

Das Glück

in glücksfernen Zeiten

Roman

Carl Hanser Verlag

eBook ISBN 978-3-446-23371-3

Alle Rechte vorbehalten

© Carl Hanser Verlag München 2009

Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch

Datenkonvertierung eBook:

Kreutzfeldt Electronic Publishing GmbH, Hamburg

www.hanser.de

Das Glück

in glücksfernen Zeiten

EINS

Das einzige Straßencafé, das es in der Nähe unserer Wohnung gibt, ist wie üblich überfüllt. Nur mit Mühe finde ich einen freien Tisch. Die Sonne scheint schwach, es ist Spätnachmittag. Ich habe neun Stunden Arbeit hinter mir und empfinde das Café als die erste Wohltat des Tages. Auch die meisten Menschen um mich herum sind erkennbar erschöpft. Ausgepumpte, fast reglos in ihren Stühlen liegende Menschen empfinde ich als besonders schön. Sie wirken, mild von der Sonne beschienen, wie die endlich zur Betrachtung freigegebenen feierabendlichen Goldränder unserer Leistungsgesellschaft. Nur ein ganz junges Paar links von mir ist hellwach; die beiden saugen mit Trinkröhrchen ein dunkelgrünes Getränk aus hohen Gläsern. Ich bin eher stumm und suche in meinem Inneren nach Worten. Trotz ihrer Müdigkeit reden die Menschen miteinander. Es quält mich mein unangebrachtes Mitleid. Zum Beispiel bedaure ich die jungen Bedienungen. Auf dem Rücken ihrer uniformartigen Kluft ist zu lesen, was man bei ihnen bestellen kann: Latte macchiato, Café con leche, Tonic, Bitter Lemon, Espresso lungo und so weiter. Ich bestelle einen Cappuccino. Eine Weile betrachte ich zwei Enten, die langsam über den Platz watscheln. Zwischen den Betonplatten finden sie kurze helle Gräser, die sie mit großer Geschwindigkeit wegschnäbeln. Ein halbes Dutzend Rußlanddeutsche zieht an einem Automaten Snickers und Smarties heraus. Jedesmal, wenn ein Päckchen in das Entnahmefach fällt, lachen die Rußlanddeutschen laut auf und sprechen ihr russisch-deutsches Gemisch. Ich empfinde Scham über die Konsum-Parolen auf meinen beiden Plastiktüten. Das junge Paar links von mir saugt jetzt so heftig an seinen Trinkröhrchen, daß ich überlege, zu den beiden zu sagen: Ich gebe Ihnen fünf Euro, wenn Sie mit Ihrem Geröchel sofort aufhören. Das Unangenehmste an meiner Ermüdung ist die Überempfindlichkeit. Ich bin noch nicht verrückt genug, dem jungen Paar das Angebot tatsächlich zu unterbreiten. Im Gegenteil, die Empfindung der öffentlichen Peinlichkeit macht mich noch schamhafter. Ich schiebe meine beiden Plastiktüten so unter den Café-Tisch, daß niemand mehr ihre Aufdrucke lesen kann. Leider bin ich voller Mißtrauen in unsere Zustände. Dem jungen Paar möchte ich meine Erschöpfung zeigen, damit die beiden jetzt schon ein Gefühl davon haben, wie auch ihre Zukunft ausschauen wird. Wenn dieses Gefühl ein allgemeines werden könnte, würden wir in einer angenehmeren Welt leben. An einem Tisch rechts von mir höre ich jemanden einen Satz sagen, den ich selbst gerne gesagt hätte: Ich bin mal wieder der einzige, der auf mich Rücksicht nimmt. Eine junge Bedienung stellt einen Cappuccino vor mir ab und wendet mir dann ihren Textrücken zu. Gegen meinen Willen beschleicht mich das vertrauteste Unbehagen: Daß mein Leben nicht so bleiben kann, wie es ist. Groteskerweise bin ich im großen und ganzen mit unseren Verhältnissen zufrieden, das heißt mit unserer Wohnung, mit meinem Einkommen, mit meinen quasi ehelichen Verhältnissen, das heißt mit meiner Lebensgefährtin Traudel. Dennoch habe ich den Eindruck, daß die ganze Zeit eine unhaltbare Sache abläuft: mein Leben. In den letzten beiden Monaten ist der innere Drang, mein Leben in neue Bahnen zu lenken, deutlich stärker geworden. Von dem Wunsch nach Veränderung geht ein Druck aus, dem ich fast wehrlos ausgesetzt bin, weil ich nicht die geringste Ahnung habe, wie und womit ich irgendwelche Veränderungen herbeiführen könnte. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Dann und wann zeigt sich ein winziger Hoffnungsschimmer, der eine Art Glanz in mir zurückläßt. Traudel polemisiert stark gegen meine Veränderungswünsche. Sie sagt mir immer wieder, daß ich allen Grund habe, mit der Welt und mir zufrieden zu sein. Es ist ein Frevel, sagt sie, daß ein gutsituierter Mensch wie du mit solchen Gespenstereien im Kopf herumläuft. In der Regel pflichte ich ihr bei und halte für eine Weile den Mund. Ein Trompeter kommt, hängt seine Plastiktüte an einen Pfosten, tritt vor die Leute hin und spielt. Mich frappiert, wie schnell der Trompeter eingesteht, daß er erstens die Trompete kaum beherrscht und zweitens gar nicht Trompete spielen will, sondern lieber betteln möchte. Er bläst nur ein paar Takte, dann geht er von Tisch zu Tisch und hält den Café-Gästen einen Pappbecher hin. Es erstaunt mich, daß die Leute dem Trompeter trotz seines dürftigen Auftritts reichlich Geld spenden. Ich erliege immer wieder meinem dann doch stumm bleibenden Drang, die Menschen über die allgemeine Ödnis des Wirklichen aufklären zu wollen. Dann merke ich rasch, die anderen wissen längst, wie kläglich alles Geschehende ist. Danach beschäftigt mich das Problem, ob die anderen ihre intimen Kenntnisse absichtlich geheimhalten oder aus anderen Gründen nicht über sie sprechen wollen. Ganz zum Schluß taucht die Frage auf, wie es möglich ist, daß wir alle mit der öffentlichen Armseligkeit so gut zurechtkommen. Sogar ich, der ich den Trompeter voll innerer Ablehnung beobachte, werfe dem Mann ein 50-Cent-Stück in den Becher. Er bedankt sich und verbeugt sich kurz vor mir. Wenig später drängt mir die Eigenart des Lebens eine innere Stummheit auf. Ich höre jetzt nur noch das Wehklagen meiner ratlosen Seele. Sie möchte gern etwas erleben, was ihrer Zartheit entspricht, und nicht immerzu dem Zwangsabonnement der Wirklichkeit ausgeliefert sein. Ich beschwichtige meine Seele und schaue mich nach geeigneten Ersatzerlebnissen um. Aber die Wirklichkeit ist knauserig und weist das Begehren meiner Seele ab. Der Trompeter wendet sich seiner Plastiktüte zu, verstaut seine Trompete und geht zu einem kleinen Kiosk in der Nähe. Dort kippt er den Inhalt des Pappbechers in seine linke Hand und kauft sich eine kleine Flasche Cognac. Über dieses Ergebnis des Bettelns bäumt sich meine Seele mächtig, aber ergebnislos auf. Eine Minute lang ist sie völlig überfordert. Durch Zufall blicke ich auf den Betonboden hinunter und sehe dort ein paar Ameisen mit Flügeln umhergehen. Trotz der Flügel können die Ameisen nicht abheben. Vermutlich sind die Flügel zu lang und zu schwer für die winzigen Körper der Ameisen. Mit diesem Anblick gelingt mir die Tröstung meiner Seele. Schau dir diese kleinen Wesen an, sage ich zu ihr, sie spielen nicht Trompete, sie betteln nicht, sie trinken nicht einmal Cognac am Kiosk. Sie schleppen ihre unnützen Flügel durch die Gegend und klagen nicht!

Ich werde zahlen und nach Hause gehen. Ohnehin ertrage ich kaum, daß so viele Menschen an mir vorbeilaufen oder weggehen oder Platz nehmen. Die Bedienung schiebt einen nassen Kassenbon unter meine Tasse. Ich hebe die Tasse, dabei bleibt der Kassenbon am Boden der Tasse hängen. Da sehe ich eine arme verrückte Frau auftauchen, die ich in dieser Gegend schon öfter gesehen habe. Zuerst geht sie eine Weile auf und ab. Ihre Kleidung ist schadhaft, ihr Haar strähnig, wahrscheinlich übernachtet sie im Freien. Schon ihrem starren Gang ist anzusehen, daß sie eine schwere Störung hat. Ich betrachte sie gerne, sie ist mir nah, während sie ihre Exerzitien absolviert. Denn nach dem sechsten oder siebten Hin- und Herlaufen dreht sich die Frau plötzlich nach hinten, droht mit erhobener Faust in die Gegend und stößt Beschimpfungen aus. Es ist ein schweres, druckvolles Sprechen, das kein Sprechen mehr sein kann, sondern ein schreiendes Ausstoßen von Lauten. Vor ein paar Monaten konnte die Frau noch verstehbare Wörter schreien. Ich erinnere mich, daß sie einmal allen Kinderärzten drohte, man werde sie bald mit Kettensägen zerstückeln, einzeln und nacheinander, alle Kinderärzte der Stadt. Der Wahnsinn einer einzelnen Person hat etwas Belebendes und Wunderbares. Viele Café-Besucher betrachten die Geistesgestörte aus der Tiefe ihres Mangels. Die Verrücktheit der Frau stößt in die Halbtoten hinein und vertreibt ihre Bedürftigkeit. Auch mich selbst verwandelt die Verstörte. Ich hätte nicht für möglich gehalten, daß das Gefühl meiner Erschöpfung so schnell verschwindet. Ich zahle meinen Cappuccino, ziehe meine Plastiktüten unter dem Tisch hervor und verschwinde. Von hier bis zu unserer Wohnung werde ich etwa zwanzig Gehminuten brauchen. Eine Gruppe grölender Männer mit Bierflaschen in der Hand zieht vorüber. Ein Kinderhandschuh steckt auf dem Pfosten eines Gartenzauns und rührt niemanden. Der Wind beugt die Astspitzen der Bäume gegen die Hauswände, so daß ein leichtes Rascheln entsteht. Der Staub liegt nicht nur herum, sondern riecht auch noch ältlich und muffig. Auf dem Dach eines geparkten Autos entdecke ich ein angebissenes Stück Kuchen. Es steht dort in einer geöffneten Stanniol-Verpackung, die in der Abendsonne mild glitzert. Ich glaube nicht, daß das Kuchenstück dem Besitzer des abgestellten Wagens gehört. Dieser hätte den Kuchen ungestört im Auto sitzend verspeisen können. Sondern ich nehme an, daß ein Unbekannter den Kuchen während des Gehens aß und dabei plötzlich gestört wurde. Es muß eine erhebliche Störung gewesen sein, die den Esser zwang, den Kuchen auf dem erstbesten Autodach abzustellen und zu verschwinden. Deswegen denke ich, der Kuchenesser wird zu seinem Kuchen zurückkehren. Er hat sich irgendwo versteckt und wartet auf eine günstige Gelegenheit der Rückkehr. Er kann es sich nicht erlauben, ein schönes halbes Stück Kuchen einfach so auf einem Autodach hinzuopfern. Jetzt nehme ich an, daß der Mann den Kuchen wahrscheinlich gestohlen hat, dann aber verfolgt wurde und während des gemütlichen Kuchenessens beinahe gestellt worden wäre. Ich setze mich auf eine halbhohe Mülltonnen-Einfassung, verberge mich hinter einem geparkten Lieferwagen und warte auf die Rückkehr des Kuchenessers. Ich muß dazu sagen, daß ich keinerlei Erfahrung mit mystischen Ereignissen habe. Ich habe im Laufe meines Beobachterlebens nur festgestellt, daß es quasi halbaußerirdische Vorgänge gibt, die mich gleichzeitig faszinieren, trösten und beruhigen. Ich muß nicht lange warten, dann löst sich meine spekulative Hoffnung ein. Es kommt ein hitziger junger Mann den gegenüberliegenden Gehweg entlang, greift nach dem Kuchen auf dem Autodach und fängt an zu essen. Es macht dem Mann offenbar Freude, den Kuchen genau dort zu verzehren, wo er vermutlich als Dieb fast gestellt worden wäre. Von der Macht seines Bisses geht die Überzeugung aus, daß er dieses Stück Kuchen stets als sein Eigentum betrachtet hatte, insbesondere in den Augenblicken der Verfolgung und Anfechtung. Von meinen Beobachtungen geht das von mir erwartete Glück aus. Ich könnte sogar zu dem Mann hinübergehen und ihm sagen: Ihr Stück Kuchen und mein Glück gehören zusammen. Das würde der Mann nicht verstehen, im Gegenteil, er würde sich vielleicht erneut verfolgt fühlen. Mir entgeht nicht, daß ich selbst von einer Obstverkäuferin beobachtet werde, was mein Glück verkompliziert, aber auch steigert. Die Obstverkäuferin hantiert in meinem Rücken in einem halb heruntergekommenen Laden und erkennt vermutlich nicht, daß ich lediglich den Kuchenesser schräg gegenüber beobachte. Ich fühle, sie glaubt, daß ich selbst einen Diebstahl oder eine andere kleine Gaunerei plane. Die Koinzidenz der Ereignisse erregt mich auf gewisse Weise. Ich beobachte einen Kuchendieb und werde selbst des geplanten Obstdiebstahls beargwöhnt, das heißt ich kann mich in diesen Sekunden als Erfinder einer Blickkette fühlen, die unbekannte Ereignisse miteinander verbindet und mich selber auf unaussprechliche Weise auszeichnet beziehungsweise erhöht beziehungsweise in eine andere Wirklichkeit hineinhebt. Eine Minute lang lebe ich in einer Hochstimmung, die sich meinen Worten entzieht. Es ist schade, daß Traudel jetzt nicht bei mir ist. Dann könnte ich sie, indem ich ihr die Bilder zeige, teilhaben lassen an dieser anderen Wirklichkeit und könnte ihr auf diese Weise die Idee einflößen, daß es bereichernd ist, mich zu kennen. Nachher, wenn ich ihr von meiner Hochstimmung bloß erzähle, sind die Bilder bereits verblaßt und haben ihren Glanz eingebüßt. Einer von Traudels Lieblingssätzen lautet: Ich will nicht zu zweit allein sein. Sie drückt damit ihren Anspruch aus, daß sie wenigstens einmal in der Woche von mir belebt werde. Ich schweige meistens, wenn dieser Satz gefallen ist, was Traudel dann und wann als Schuldeingeständnis auslegt. Auch dazu schweige ich, weil ich nicht darüber reden kann, daß jeder Mensch auf innerliche Weise allein ist und daß dieses Alleinsein nicht einmal schlimm ist. Eigentlich ist das eine Platitüde, nicht jedoch für Traudel. Ich weiß, es gibt sehr viele Menschen, die ihr inneres Alleinsein vehement leugnen, Traudel gehört zu ihnen.

Der Kuchenesser beendet seine Straßenmahlzeit, ich verlasse meinen Platz hinter dem Lieferwagen, die Obstverkäuferin verschwindet in ihrem Laden. Ich rutsche in die Wirklichkeit zurück, das heißt ich zerbreche mir den Kopf darüber, auf welche Tätigkeit die Entdeckung der Blickkette verweist. Bin ich ein Philosoph, ein Ästhet, ein stiller Kommunikator, ein Konzeptkünstler? Und wie kann es mir gelingen, aus einer dieser Tätigkeiten einen Beruf zu machen, der mich hinreichend ernährt und mir endlich die Gewißheit verschafft, daß ich mich in einem sinnvollen Leben befinde? In gewisser Weise steckt in dieser Frage der Kern meines Unglücks. Ich gehe mit schnellen Schritten und ohne weitere Umwege in Richtung unserer Wohnung. Ich bin 41 Jahre alt, ich heiße Gerhard Warlich und bin von Beruf Organisationsleiter einer Großwäscherei. Es ist dort meine Aufgabe, das Arbeitsvolumen, die Waschanlagen und die Arbeitszeit der Angestellten einerseits und unseren Fuhrpark und die Dienstzeiten der Wäsche-Ausfahrer andererseits so miteinander zu koordinieren, daß eine effiziente Nutzung unserer Kapazitäten stattfindet und deshalb die größtmögliche Zufriedenheit unserer Kunden erreicht beziehungsweise gehalten werden kann. Wir arbeiten für Hotels, Restaurants, Krankenhäuser, Arztpraxen und öffentliche Einrichtungen mit starkem Schmutzwäscheanfall. Vor genau vierzehn Jahren, als ich 27 war, habe ich in diesem Unternehmen als Wäsche-Ausfahrer angefangen. Ich hatte gerade mein Philosophiestudium beendet, fand weder innerhalb noch außerhalb der Universität eine Stellung, die meinem Bildungsgrad entsprach, mußte aber Geld verdienen, und zwar schnell, weil ich mich verpflichtet hatte, das über die Dauer von acht Jahren erhaltene Bafög nach Beendigung des Studiums zurückzuzahlen. In dieser Situation war es mir ziemlich gleichgültig, welche Art von Arbeit ich finden würde. Mit einem gewissen Galgenhumor wurde ich Ausfahrer bei der Wäscherei, deren Chef ich heute bin. Der Mann, der mich damals einstellte, war der Inhaber der Wäscherei, der noch nie etwas von der Krise der Universität und vom Niedergang des Aufstiegsversprechens durch Bildung gehört hatte. Sie sind doch Doktor, rief er aus und wollte mich eine Weile nicht einstellen, weil er mich für hoffnungslos überqualifiziert hielt. Natürlich bin ich überqualifiziert, sagte ich, deswegen bin ich aber doch nicht unfähig. Das leuchtete dem Mann, der stets aufsteigender Unternehmer gewesen war und weiter ist, schließlich ein. Er sagte: Ich will einen Versuch mit Ihnen machen. Er sollte es nicht bereuen. Ich war nicht nur ein ausgezeichneter Ausfahrer. Bald machte ich, was den Einsatz der Ausfahrer betraf, ein paar wirksame Rationalisierungsvorschläge, so daß der Wäscherei-Besitzer mit Erstaunen feststellte, daß ein Mann, der über Heidegger promoviert hatte, sogar seinem Unternehmen hilfreich war. Schon nach einem Jahr wurde ich deswegen zuerst Chef der Ausfahrer-Planung (im Geschäft kurz »Dispo« genannt), und dann Chef der ganzen Wäscherei und des Zuliefererbetriebs, was ich noch heute bin.

Traudel und ich bewohnen eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung in einem ruhigen Mietshaus, in dem sieben Mietparteien untergebracht sind. Kaum bin ich im Treppenhaus, rieche ich wieder die stark stinkenden Turnschuhe der Mieter im obersten Stockwerk. Es sind vier junge Leute, vermutlich Studenten, die ihre billigen Turnschuhe am beginnenden Abend ins Treppenhaus stellen und wahrscheinlich nicht einmal wissen, daß das stundenlang getragene Gummi in Verbindung mit dem Fußschweiß einen schwer erträglichen Geruch erzeugt, der bis ins Erdgeschoß hinunterreicht. Nur meine Furcht, daß ich als Hausmeister gelten könnte, hält mich davon ab, die Mieter des obersten Stockwerks um eine Änderung ihrer Gewohnheiten zu bitten. Kurz vor 17.00 Uhr treffe ich in der Wohnung ein, in der wir seit ungefähr zehn Jahren leben. Traudel hat schon vorher mit einem anderen Mann, einem Bankangestellten, hier gewohnt. Auch Traudel war damals Bankangestellte, was sie noch heute ist. Als ich sie kennenlernte, hatte sie gerade ihre Lehre beendet und arbeitete in einer kleinen Filiale in der Innenstadt. Nach einigen Jahren machte ihr die Bank ein Angebot: Sie könne, allerdings in der Provinz, Filialleiterin werden. Nach kurzer Überlegung nahm sie das Angebot an. Deswegen fährt sie jeden Tag etwa achtzig Kilometer in ein Nest namens Hingen und abends wieder zurück. Weil ich in der Innenstadt arbeite, sind wir übereingekommen, daß sie das Auto nimmt, während ich als Fußgänger meine Arbeitsstelle erreiche. Am Anfang hat mir das nicht gepaßt, inzwischen kann ich mir nichts anderes mehr vorstellen. Das Gehen entspannt mich, ja es erfüllt mich mit Ruhe und Frieden.

Die Wohnung empfängt mich wie eine seit langer Zeit eingerichtete Oase der Beschwichtigung. Ich schalte das Radio ein, welches um diese Zeit ein Konzert mit klassischer Musik sendet. Ich ziehe mein Hemd und meine Hose aus, lege mich auf das Sofa und decke mich mit einer Kaschmir-Decke zu, die mir Traudel einmal zu Weihnachten geschenkt hat. Es wird Traudel gefallen, wenn ich mit dem Gesicht eines dauerhaft befriedeten Mannes auf dem Sofa liegen und ein bißchen eingeschlafen sein werde. Es ist mir rätselhaft, woher Traudel die Kräfte nimmt, sich nach acht Stunden Arbeit und fast einer Stunde Heimfahrt sofort um Einkauf, Haushalt und Abendbrot zu kümmern. Allerdings hat Traudel einen starken Gestaltungsdrang, dessen Opfer auch ich zuweilen werde. Es irritiert mich bis auf den heutigen Tag, daß Traudel, als wir zusammenzogen, von meiner damaligen Einrichtung so gut wie nichts für unsere gemeinsame Wohnung übernehmen wollte. Sie setzte es durch, daß ich die Sperrmüll-Abfuhr anrief und dann auch noch selbst dabei zusah, wie meine gesamte Einrichtung, mit der ich doch jahrelang gelebt hatte, von zwei Männern auf einen großen Lkw geladen wurde und dann in einer Müllverbrennungsanlage verschwand. Gerade in Augenblicken wie jetzt, wenn ich mich der Möbelvernichtung erinnere, bin ich dankbar für die Erfindung der Blickkette mit dem Kuchenesser und der Obstverkäuferin. Sie ist für mich ein Hinweis, daß es hinter der ersten Wirklichkeit eine zweite und eine dritte gibt, an denen ich teilhabe und die ich, so ich Glück habe, irgendwann zu meinem Beruf machen werde. Davon bin ich leider noch ziemlich weit entfernt. Bis jetzt habe ich es nur zum Beinahe-Künstler gebracht; ich mache Collagen, ich zeichne und male, ich filme, ich schreibe Nonsens-Gedichte, aber nichts davon so richtig, ich meine: leidenschaftlich und also ohne Ausweg, jedenfalls nicht so, daß ich mich (wie jetzt wieder) alle drei bis vier Wochen fragen muß, was wirklich in mir steckt. Ich betrachte eine nicht rechtzeitig gestorbene Wespe, die mit schwerfälligen Flugbewegungen gegen die Wände stößt. Natürlich glaube ich sofort, der Taumelflug der Wespe sei ein vorweggenommenes Bild meiner Zukunft. Welche Art Beruf soll denn dabei hervorgehen, am Spätnachmittag hinter einem geparkten Lieferwagen zu warten, bis ein Kuchenesser wiederkehrt, um dann mit diesem und einer Obstverkäuferin bedeutsame Blicke auszutauschen? Ich hoffe, es ist nur eine Übergangspeinlichkeit, in der ich in diesen Augenblicken ohne Antwort zurückbleibe. Im Radio singt der Bariton Heinrich Schlusnus ein Lied von Brahms. Wunderbar dringt der Name Schlusnus in meine Innenwelt und befreit mich momentweise von allen Bänglichkeiten. Etwa vier Minuten lang, fast so lang wie das Lied dauert, darf ich über den Namen Heinrich Schlusnus herumempfindeln, ohne daß dabei irgend etwas herauskommen müßte. Nach dem Lied meldet sich die Sprecherin, eine ernste Frau mit dunkler Stimme, die tatsächlich Astrid Redlich heißt. Astrid Redlich sagt Heinrich Schlusnus ab! Ich könnte aufjuchzen vor stiller Komik und universalem Lebenseinverständnis. In Wahrheit liege ich da und schaue auf mein leicht zerfetztes Unterhemd. Es gefällt mir, unter meinem tadellosen Oberhemd ein sich in Halbauflösung befindliches Unterhemd zu tragen. Das Unterhemd ist vordergründig ein Symbol für die Marterungen des Lebens, die früher oder später zu gewärtigen sind. Außerdem (und viel mehr) ist das Unterhemd ein Hinweis auf meine Zukunft als Künstler. Ich würde gerne (wenn es so etwas gibt) ein Kleiderkünstler werden, besser: ein Verwesungskünstler. Ich trage gerne Kleidung, die sich mehr oder weniger erkennbar in Selbstauflösung befindet. Durch den Kleiderzerfall ist jedermann (schnell und platt gedacht) von Anfang an mit seiner Selbstauflösung vertraut, er trägt sie auf dem Leib, sie tritt prozeßhaft mit dem Niedergang der Kleidung in sein Leben. Der merkwürdige Eifer, mit dem Menschen ihre schadhaft gewordene Kleidung wegwerfen, ist für mich ein signifikanter Hinweis auf die Leugnung jener Vorgänge, auf die zerfallene Kleidung gerade hinweisen möchte.

Traudel ist nicht entsetzt (oder sagen wir vorsichtiger: sie zeigt ihr Entsetzen nicht), wenn sie mich in einem halb zerrissenen Unterhemd im Zimmer sitzen oder liegen sieht. Sie sagt zwar immer mal wieder, ich solle doch um Himmels willen diesen oder jenen Fetzen wegwerfen, aber sie besteht nicht ernsthaft auf ihren Vorhaltungen. Sie kauft mir dann und wann neue Unterhemden und neue Unterhosen, die ich auch anziehe. Aber auch neue Unterhemden führen nicht dazu, daß ich die halb aufgelösten Exemplare wegwerfe. Ich ziehe sie immer wieder an und banne meinen Lebensschrecken, indem ich ihn auf dem Leib spüre und anschaue. Wobei ich nicht behaupten will, daß ich die Vergänglichkeit meiner selbst dadurch schon begreife. Aber ich kann immerhin sagen: Ich habe mich mit meinem Tod sozusagen auf Tuchfühlung eingerichtet. Wenn ich ein Buch schreiben könnte, wäre seine Hauptthese: Der Mensch kann Katastrophen immer nur betrachten, nicht verstehen. Eine kleine widerliche Unruhe verhindert, daß ich einschlafen kann. Vermutlich habe ich doch wieder ein bißchen Angst vor dem Augenblick, wenn Traudel die Wohnung betritt. Obwohl ich weiß Gott lange genug mit ihr zusammenlebe, fürchte ich immer noch, daß ich die dauerhafte Anwesenheit eines anderen Menschen eigentlich nicht aushalte. Auf diesem eigentlich beruht das halbe Leben! Ich habe den Beruf eines Wäschereigeschäftsführers, aber eigentlich drängt es mich nach ganz anderen Dingen. Ich lebe in einer großen dreckigen Stadt, aber eigentlich möchte ich ganz woanders leben. Ich lebe mit Traudel zusammen, aber eigentlich – nein, diesen Gedanken traue ich mich nicht zu denken. Und habe ihn doch schon gedacht. Prompt ist es wieder soweit: Ich muß eine Katastrophe anschauen, ohne sie zu verstehen.

Die Wespe nähert sich mir und will offenbar auf meiner Hand landen. Zuerst zucke ich zurück, aber dann lasse ich die Hand doch so liegen, wie sie liegt, und die Wespe nimmt mit gebotener Vorsicht auf ihr Platz. Ich muß nur darauf achten, daß das Tier nicht in die Mitte des Handrückens vordringt. Natürlich habe ich nichts gegen Traudel. Ich komme nur nicht damit zurecht, daß ich mich fortlaufend zu ihr verhalten muß. Ich werde dadurch daran erinnert, daß ich leider ein komplizierter Mensch bin. In der Mitte meines Handrückens würde sich die Wespe in ein paar Haaren verfangen und aus Panik vielleicht stechen müssen. Aber die Wespe schätzt die Gefahrenzone klug ein und bleibt der Behaarung fern. Nach ein paar Augenblicken hebt die Wespe ab und fliegt unsanft gegen die Scheibe. Jaja, denke ich, auch du armes Tier mußt zu einem Hysteriker des Ichs werden. Dabei wird Traudels Heimkehr ablaufen wie immer. Sie wird sich zum Sofa niederknien, sie wird mir ihre Hand unter das zerfetzte Unterhemd schieben und wird mich küssen. Allenfalls wird sie mich fragen, warum ich nicht schlafe, und ich werde ungenau antworten: Nichts Bestimmtes, allgemeine Unruhe. Und während wir uns küssen, werden wir wieder beeindruckt sein von unserer Dauerhaftigkeit als Paar.

ZWEI

Dennoch leiden wir seit ein paar Monaten an unangenehmen, bis jetzt überwiegend stumm ausgetragenen Meinungsverschiedenheiten. Das Problem ist: Traudel will nun doch geheiratet werden. Nicht sofort, aber irgendwann schon. Ich räume ein, daß ich zu Beginn unseres Zusammenlebens eine »Eheschließung« (Schon dieses Wort!) nicht völlig ausgeschlossen habe. Allerdings habe ich eher damit gerechnet, daß sich Traudels Ehewunsch mit den Jahren verlieren wird. Das Gegenteil ist der Fall. Meine Abwehrstrategie war zunächst, daß ich mich als ungeeigneten Ehekandidaten dargestellt habe. Immer wieder habe ich gesagt, daß es mir rätselhaft ist, warum eine Frau ausgerechnet mit mir verheiratet sein wolle. Ich habe sowohl über meine offene als auch über meine versteckte Schlamperei gesprochen, über meine Scheu vor Verantwortung, über meine katastrophalen Defizite als Handwerker, überhaupt über meine Unlust, mich um Belange der Urlaubsplanung, der gelegentlichen Kellerreinigung, der Fürsorge fürs Auto und so weiter zu kümmern. Traudel antwortet stets, daß ihr meine Mängel seit langem bekannt sind, daß diese aber keine Gründe seien, mit mir nicht verheiratet sein zu wollen. Danach machte ich ein Argument geltend, von dessen Subtilität ich überzeugt war. Ich sagte, daß ich mich von einer Ehe stark eingeschränkt fühlte; nicht faktisch eingeschränkt, sondern nur phantasiert eingeschränkt, aber eine phantasierte Einschränkung sei viel tückischer als eine wirkliche. Dann habe ich darüber geredet, daß der Sicherheitszugewinn, in dem sich verheiratete Frauen wähnen, eine Gespensterei sei, im Grunde ein Wahn. Ja, sagte Traudel daraufhin, die Sicherheit der verheirateten Frau ist ein Wahn, aber nicht wahnhafter als dein Gefühl von der phantasierten Einschränkung.

Daraufhin fiel mir nichts mehr ein.

Sollen wir nicht beide unseren Wahn aufgeben, sagte Traudel, du deinen Wahn von der Einschränkung und ich meinen Wahn von der Sicherheit?

Zerknirscht hielt ich den Mund, jedenfalls eine Weile. Dann fragte ich, was von der Ehe bleibt, wenn beide Partner auf ihre wahnhaften Strategien verzichten.