Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Conte Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Reden an die Abiturienten

- Sprache: Deutsch

Renommierte deutschsprachige Autoren halten seit 1999 zum Ende eines jeden Schuljahres Reden an und für die Abiturienten im Saarland – oft mit Ratschlägen und Empfehlungen, manchmal mit Warnungen oder Mahnungen, mitunter wurde auch kritisiert, gar geschimpft. Und manchmal schauten sie auch bloß zurück auf die eigene Biographie mit ihren Irrungen und Wirrungen. Diese Ansprachen greifen die Tradition der Schulrede auf: Seit dem 18. Jahrhundert haben bekannte Autoren zu Beginn oder am Ende eines Schuljahres solche Reden gehalten, darunter Jean Paul, Johann Gottfried Herder und Friedrich Schiller. In dem ältesten deutschsprachigen Universallexikon, dem Zedler, ist der Schulrede gar ein eigener Eintrag gewidmet. Sie erfordere, heißt es dort, »etwas mehr Vorrath und Zubereitung als die Reden im gemeinen Leben«. Im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden diese Reden zunehmend nationalistisch instrumentalisiert. Nach 1968 empfanden viele Schüler und zunehmend auch die Lehrer Abiturfeiern als unangemessen und anachronistisch und schafften sie ab. Im englischen Sprachraum hingegen steht die Schul- oder Universitätsrede prominenter Autoren bis heute in hohem Ansehen. Im Saarland ist die von Autoren gehaltene zentrale Abiturrede inzwischen Kult: Tausende Schüler, Lehrer, Eltern und Literaturinteressierte strömten seit 1999 jeweils kurz vor Beginn der Sommerferien zu den unterschiedlichsten Veranstaltungsorten, um die Reden zu hören. Der Band dokumentiert die zwischen 1999 und 2015 gehaltenen Reden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 418

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ralph Schock

Abgabetermin: Ende März

Die Reden an die saarländischen Abiturienten

Beginnen wir mit einem Schulversager, beginnen wir mit einem Nobelpreisträger. Vom Abitur hielt Thomas Mann nicht viel. Mag sein, weil er nur mit Mühe die mittlere Reife erreicht hatte. Denn er war schon neunzehn Jahre alt, drei Jahre älter als üblich, als er 1894, mit Zustimmung der Eltern, vom Lübecker Realgymnasium Johanneum nach dem Erwerb des sog. Einjährigen abging. Auch sein vier Jahre älterer Bruder Heinrich hatte diese Schule ohne gymnasialen Oberstufenabschluss verlassen müssen.

An diesen schulischen Misserfolg mag Thomas Mann erinnert worden sein, als die Redaktion des »Berliner Tageblatts« ihn und einige andere Autoren in einer Umfrage zum Jahresende 1917 um einen Kommentar zu dem ewig aktuellen Thema »Hoffnungen auf das neue Lehrergeschlecht« bat. In seiner Antwort an die Zeitung überging Mann nonchalant die gestellte Frage – und drosch stattdessen heftig auf die Institution Abitur ein. Seine am 25. Dezember 1917 abgedruckte Stellungnahme »Gegen das Abiturientenexamen« geriet zu einer fulminanten Abrechnung mit der gymnasialen Abschlussprüfung, forderte er doch nichts weniger als deren generelle Abschaffung: »Diese tagelange Schraubmarter,« so Mann, »in der junge Leute, unter Anwendung schlafvertreibender Mittel, sich als wandelnde Enzyklopädien erweisen müssen, dieses Examen, bei dem die Mehrzahl der Examinatoren durchfallen würden [!], kann in seiner Inhumanität, sachlichen Schädlichkeit und ausgemachten Entbehrlichkeit nur aus Mangel an Sympathie mit der Jugend verteidigt werden. Wer die neun Klassen des Gymnasiums durchlief, dem sollte man mit einem anerkennenden Händedruck den Ausgang zur Hochschule freigeben und nicht noch ein halsbrecherisches Hindernis davorlegen. […] Man ist vielleicht vorläufig ein träumerischer Faulpelz und gar kein Objekt für ein sittlich-geistiges Rigorosum.«

Für ihn selbst mag dieser Befund zutreffend gewesen sein. Gleichwohl wollte der Schulabbrecher später ungern auf den Ausweis eines angeblich erfolgreichen akademischen Abschlusses verzichten. Und so ließ sich Mann, nachdem ihm die Universität Bonn 1919 die Ehrendoktorwürde verliehen hatte, flugs neues Briefpapier drucken, ›vergaß‹ neben dem schmucken neuen Titel allerdings den Zusatz ›h.c.‹.

Ein bis heute gern verwendetes Argument für das Abiturexamen findet man in der »Ökonomischen Encyklopädie oder allgemeines System der Staats-, Stadt-, Haus- und Landwirthschaft in alphabetischer Ordnung«, einem berühmten, zwischen 1773 und 1858 in 242 Bänden erschienenen Lexikon von Johann Georg Krünitz. Unter dem Stichwort ›Schule‹ heißt es da: »Die Prüfungen beim Abgange, die Abiturienten-Examen, sind ein vortreffliches Mittel, den Fleiß der Jünglinge bis auf den letzten Augenblick thätig zu erhalten, und selbst den trägeren, der solcher Motive bedarf, noch einmal recht anzuspornen, da sonst gemeiniglich in den letzten Monaten über der Vorstellung des nahen akademischen Himmels die gute Anwendung des irdischen Schullebens verloren geht. Man kann solche daher nicht spät genug halten; denn nach dem Examen wird wenig mehr gethan.«

Dass hier überwiegend Jünglinge im Zusammenhang mit einer gymnasialen Ausbildung erwähnt werden und nur ein Seitenblick auf die »Übung im richtigen Denken« von Mädchen fällt, ist weder einer Nachlässigkeit noch einem Versehen des Lexikonautors geschuldet, waren doch Gymnasien jahrhundertelang eine nur Jungen vorbehaltene Bildungseinrichtung. Erst seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts war es Mädchen erlaubt, die wenigen sog. Höheren Töchterschulen zu besuchen. Doch führten diese nur bis zur mittleren Reife. Ausbildungswillige junge Frauen durften sich danach in Lehrerinnenseminaren einschreiben mit dem Berufsziel Volksschullehrerin. Es war für sie die einzige Möglichkeit, höhere Bildung und finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurden in größerer Zahl Gymnasialkurse für Mädchen angeboten, und es dauerte bis in die 1890er Jahre, bis die ersten ausschließlich Mädchen vorbehaltenen Gymnasien eingerichtet wurden. Eine der ältesten Mädchenschulen ist das 1832 als Vereinsschule gegründete Saarbrücker Gymnasium am Rotenbühl, das drei Jahre später zu einer Höheren Töchterschule umgewandelt wurde.

Die Zulassung zu den oft aus frühmittelalterlichen Kloster- bzw. Domschulen hervorgegangenen Universitäten war jahrhundertelang eine interne Angelegenheit der Hochschulen. Die Möglichkeit des Zugangs zur alma mater allein durch eine hochschulinterne Eingangsprüfung, also ohne Abitur, bestand vereinzelt noch bis 1834. Allerdings hatte Preußen bereits 1788 mit einem Abiturreglement die gymnasiale Abschlussprüfung als generelle Zugangsberechtigung zu einer Hochschule eingeführt. Die übrigen deutschen Staaten übernahmen später diese Regelung.

Thomas Manns leidenschaftliche Verdammung der Abiturprüfung hatte, wie nicht anders zu erwarten, keinerlei Folgen. Und es ist unwahrscheinlich, dass sein Vorschlag, die Abiturienten mit einem einfachen Händedruck zu verabschieden, je umgesetzt wird. Seit Krünitz‘ Zeiten hat sich allerdings die Funktion des Abiturs verändert. Im 18. und 19. Jahrhundert galt es noch als eine Art Durchgangspforte, hinter der sich der »akademische Himmel« (Krünitz) auftue. Doch schon Mann verspottete in seiner Umfrageantwort die Abiturprüfung als »seelischen Vorbereitungskurs für die Beamtenkarriere«; heute ist das Abitur meist schon Voraussetzung für eine Lehre in einem Handwerksbetrieb.

Die Tradition einer Ansprache zum Auftakt oder Abschluss eines Ausbildungsjahres reicht zurück bis in die Frühzeit der Universitäten. In dem »Grossen vollständigen Universal-Lexicon Aller Wissenschaften und Künste«, der nach ihrem Verleger Zedler benannten, zwischen 1732 und 1754 in 64 Bänden erschienenen ältesten europäischen Enzyklopädie, existiert gar ein eigener Eintrag dazu: »Schul-Reden sind eigentlich diejenigen Reden, welche so wohl in Schul- als auch Academischen Angelegenheiten gebrauchet werden. Sie erfordern etwas mehr Vorrath und Zubereitung als die Reden im gemeinen Leben. […] Bey diesen ist ein Redner schuldig, die gantze Krafft seiner Beredsamkeit im Erfinden, Ausdrücken, Disponiren und Ausarbeiten sehen zu lassen. […] Was die schrifftlichen Schulreden anbelanget, so wollen sie gewiß mit nicht geringerm Fleisse als die mündlichen ausgearbeitet seyn. […] Jene erfordern mehr Gelehrsamkeit, diese mehr Höflichkeit, beyde eine vernünfftige Anwendung der gesammelten Philosophischen und Oratorischen Sätze.« (Bd. 35, Leipzig/Halle 1742, S. 1758f).

Eine Reihe bedeutender Autoren des 18. Jahrhunderts hat solche Ansprachen gehalten, darunter Jean Paul, Johann Gottfried Herder und Friedrich Schiller. Die am Neujahrstag 1765 gehaltene Schulrede des knapp 14jährigen Jakob Michael Reinhold Lenz war dessen erste Veröffentlichung überhaupt (Herbert Kraft: »J.M.R. Lenz – Biographie«, Wallstein, Göttingen 2015, S. 30). Die Adressaten solcher nicht selten auf Griechisch oder Latein vorgetragenen Ansprachen waren üblicherweise die Schüler bzw. die das Gymnasium verlassenden Abiturienten, manchmal die Lehrer, seltener die Eltern, vereinzelt auch die für Schule und Bildung verantwortlichen Beamten.

Da bekannte Autoren ihre finanzielle Unabhängigkeit zunehmend durch ihre literarische Produktion sichern konnten und nicht mehr auf den Lehrerberuf angewiesen waren, übernahmen allmählich Schulleiter, Altphilologen und Deutschlehrer diese Ansprachen. Durch deren nationalistische Instrumentalisierung in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde diese Tradition zunehmend fragwürdig. Denn allzu häufig wurden ganze Abiturientenjahrgänge mit Kleist- oder Hölderlin-Zitaten in das Grauen des Ersten und Zweiten Weltkriegs geschickt. In den Jahren nach 1968 schließlich wurden sämtliche zeremoniellen Umrahmungen bei der Aushändigung des Abiturzeugnisses boykottiert. Die literarisch ambitionierte, von einem Schriftsteller gehaltene Abiturrede war da in Deutschland längst in Vergessenheit geraten.

Im englischen Sprachraum hingegen blieb die Tradition der von einem bekannten Autor gehaltenen Festansprache bei Schul- oder Universitätsabschlüssen bis heute fest verankert. Joseph Brodsky zum Beispiel, Literaturnobelpreisträger des Jahres 1987, nahm gleich zwei seiner in den USA gehaltenen akademischen Ansprachen in den Essayband »Der sterbliche Dichter – Über Literatur, Liebschaften und Langeweile« auf (Hanser, München 1998). Seine »Rede im Stadion« vom Juni 1988 aus Anlass der Abschlussfeier an der Universität von Ann-Arbor (Michigan), wo Brodsky nach seiner Ausreise aus der UdSSR lehrte, ist eine kluge und bewegende Ansprache über den Zusammenhang von Literatur, Glück und Lebensplanung. Ein Jahr später hielt Brodsky mit »Lob der Langeweile« eine weitere akademische Abschlussrede, diesmal am Dartmouth College in New Hampshire. Er empfahl darin Leidenschaftlichkeit in allen Bereichen des Lebens als probates Gegenmittel zur Langweile, vor der – früher oder später – niemand auf seinem Lebensweg gefeit sei.

Auch andere Universitäten in den USA halten diese Tradition hoch. So trug Jonathan Franzen, Autor des Romans »Korrekturen«, 2012 in Santa Cruz vor Studenten der Universität von Kalifornien unter dem Titel »Erzählen ist Leben« die akademische Festrede vor. Er warnte die Studenten davor, ihre Zeit mit High-Tech-Klimbim zu vergeuden. Also »iPhone-Apps zu vergleichen, Twitter-Beiträge zu lesen oder Ihre Facebook-Seite zu personalisieren«, denn diese Stunden fehlten in ihrem Leben. »Stunden, an die Sie sich erinnern werden«, seien hingegen »die des Leids, der Freude, der schweren Entscheidungen, der Hingabe oder Entfremdung, des Nicht-so-Seins wie alle anderen; und Ihre Aufgabe als menschliches Wesen wird darin bestehen, diese Erinnerungen in eine einzigartige Erzählung einzuordnen, die Ihnen helfen kann zu entscheiden, wie Sie Ihr Leben, während Sie vorangehen, führen wollen. […] Die Chance, sich zu erinnern und ein menschliches Wesen zu sein, haben Sie jetzt.« (»Literatur Spiegel«, Oktober 2015, S. 2). Mit ähnlichen Worten hatte dies 2011 auch der Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann in seiner Rede den Abiturienten geraten.

Das Kenyon College in Gambier (Ohio) lädt regelmäßig bekannte US-amerikanische Autoren zu solchen commencement speeches ein. So David Foster Wallace, Autor des Welterfolgs »Unendlicher Spaß«, der 2005 unter dem Titel »This is water« eine fulminante Abschlussrede hielt. Darin erörterte Wallace die weit verbreitete Ansicht, dass das Ziel des Studiums nicht im Anhäufen von Wissen bestehe, sondern in der Schulung des Denkens. Und mahnte, sich der eigenen, meist nicht hinterfragten Wahrnehmungs- und Denkvoraussetzungen stets bewusst zu sein, von ihm Standardeinstellungen genannt. Etwa die Selbstzentriertheit. »Wie gelingt einem«, so Wallace, »ein angenehmes, gut situiertes und respektables Erwachsenendasein, ohne dass man tot, gedankenlos und tagein, tagaus ein Sklave des eigenen Kopfes und der angeborenen Standardeinstellung wird, die vorgibt, dass man vor allem total auf sich allein gestellt ist?« (David Foster Wallace: »Das hier ist Wasser/This is Water«, übersetzt von Ulrich Blumenbach, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2012, S. 19). An zahlreichen Beispielen zeigt er, wie man seine Wahrnehmung für solche Vorannahmen sensibilisieren könne. Nur auf diese Weise sei es vielleicht möglich, so Wallace, »dreißig oder sogar fünfzig Jahre alt [zu werden], ohne sich die Kugel zu geben«. Ihm selbst gelang dies leider nicht, denn drei Jahre später beging Wallace im Alter von 46 Jahren Selbstmord.

Übrigens hat in den englischsprachigen Ländern nicht nur die akademische Abschlussrede eine lange Tradition, sondern auch die Institution des sogenannten poet laureate. In Großbritannien etwa ist der Hofdichter, von dem bei offiziellen Anlässen und bedeutenden nationalen Ereignissen thematisch einschlägige Gedichte erwartet werden, seit dem Mittelalter bekannt. Vom Premierminister vorgeschlagen, wird der laureate vom englischen König bzw. der Königin feierlich in das mit jährlich knapp 6.000 Pfund (sowie 477 Litern Sherry) dotierte Amt eingeführt. Zunächst wurde es auf Lebenszeit verliehen, seit 1999 ist es auf zehn Jahre begrenzt.

In den USA dagegen wird der poet laureate vom Leiter der Kongressbibliothek und dem jeweils amtierenden laureate sowie von Lyrikkritikern gewählt. Die Amtszeit dauert von Oktober bis Mai, die Auszeichnung ist mit 35.000 Dollar ebenfalls recht hoch dotiert. Erwartet wird die Förderung von Lyrik, so die recht pauschale Formulierung.

Eine US-amerikanische Besonderheit ist der inaugural poet. Der gewählte amerikanische Präsident kann einen Autor bitten, bei seiner Amtseinführung ein selbstverfasstes Gedicht vorzutragen. 2013 betraute Barack Obama den homosexuellen Hispanoamerikaner Richard Blanco mit dieser Aufgabe, 2009 war es die farbige Lyrikerin Elizabeth Alexander gewesen. Für John F. Kennedy haben 1961 Robert Frost und 1993 für Bill Clinton die Bürgerrechtlerin Maya Angelou, bei seiner Wiederwahl 1997 Miller Williams eigene Verse rezitiert.

Die Lektüre der beiden Reden von Brodsky gab 1998 den Anstoß zu der Idee, die Tradition der literarischen Abiturrede neu zu beleben und zum Ende eines Schuljahres deutschsprachige Autoren zu bitten, vor saarländischen Abiturienten zu sprechen. Sehr schnell griff der damalige Kultusminister Henning Wittling die Anregung des Saarländischen Rundfunks auf und die erste Rede wurde zum Ende des Schuljahres 1998/1999 gehalten.

Seitdem sind in jedem Frühsommer nach der Überreichung der Abiturzeugnisse solche Ansprache zu hören. Reden, in denen darüber nachgedacht wird, was Abiturienten auf ihrem Weg ins Leben mitzugeben sei: Ratschläge oder Wünsche, Ermahnungen oder Warnungen, vielleicht auch nur die Rückschau auf die eigene Biographie mit ihren Wirrungen und Umwegen.

So gaben die eingeladenen Autoren in ihren Reden Erlebnisse und Geschichten aus ihrer Schulzeit preis, andere deuteten Traumatisierungen an oder thematisierten die Zeitumstände, unter denen sie Kindheit und Jugend verbracht hatten. Oder sie zogen Vergleiche zwischen früher und heute. Und einige haben auch polemisiert und die Zuhörer kritisiert.

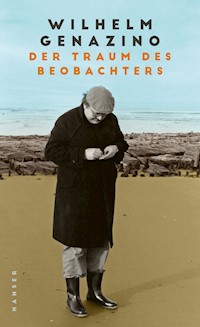

Den Anfang machte der Frankfurter Schriftsteller Wilhelm Genazino. Am 28. Juni 1999 sprach er in einer zentralen Veranstaltung für alle saarländischen Abiturienten in der Saarbrücker Kongresshalle über die gesellschaftlichen Ursachen von Aggression und Gewalt und die seiner Meinung nach angemessene Reaktion darauf: »Die Öffentlichkeit über die Gewalt muss mindestens so unerträglich werden wie die Gewalt selber«, so lautet ein zentraler Satz seiner Rede, die inzwischen leider an Aktualität gewonnen hat.

Auf Wunsch von Kultusminister Jürgen Schreier, Wittlings Nachfolger, wurden die nächsten Reden in die Abiturfeiern eines Gymnasiums integriert. So sprachen Birgit Vanderbeke 2000 am Merziger Gymnasium am Stefansberg und die spätere Nobelpreisträgerin Herta Müller 2001 im Schlosstheater von Ottweiler. 2002 hielt Guntram Vesper seine Rede im saarländischen Bildungsministerium. Im Jahr darauf war erneut Ottweiler Ort der Veranstaltung, diesmal in der Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung. Dieter Wellershoffs dort gehaltene Rede handelte von den Hoffnungen und Wünschen der Davongekommenen bei Kriegsende 1945.

Seit 2004 werden die Ansprachen wieder in einer zentralen Veranstaltung in der Landeshauptstadt gehalten, so in der Modernen Galerie des Saarland-Museums, dem Musiksaal der Universität des Saarlandes, der Saarbrücker Kongresshalle oder in Studios des Saarländischen Rundfunks. Nicht nur die saarländischen Abiturienten, auch Schüler, Lehrer, Eltern sowie die interessierte Öffentlichkeit sind eingeladen. Abiturienten sind es auch, die die Reden musikalisch umrahmen – mit exzellenten Darbietungen, für deren Auswahl Alexander Sellier vom Bildungsministerium verantwortlich ist.

Der Ablauf der Veranstaltungen hat Tradition. Am Vorabend der Rede lädt die Unionstiftung den Abiturredner zu einer Lesung in ihre Räume ein, die vom Saarländischen Rundfunk aufgezeichnet und später gesendet wird. Die eigentliche Rede am nächsten Morgen wird live auf antenne saar übertragen und ist am darauffolgenden Dienstagabend in der Sendung »Literatur im Gespräch« in SR 2 KulturRadio zu hören. Nach dem ersten Musikstück hält der amtierende Bildungsminister eine kurze Ansprache, als Vertreter des Saarländischen Rundfunks stelle ich den Autor vor, dann folgt die Rede. Danach spielen erneut die Musiker und schließlich werden die Bücher an die Abiturienten verteilt.

2004 gab es eine Abweichung von dieser Programmfolge: Unmittelbar nach der Rede von Raoul Schrott hatten die Abiturienten Gelegenheit zu diskutieren. Denn Schrotts Rede war eine heftige Provokation: »Viel halte ich nicht von Euch«, so begann er. Und begründete dieses Verdikt folgendermaßen: Die jungen Leute heute seien verwöhnt und träge, unmündig und streberhaft, zeitgeistig und ohne Biss; außerdem entfremdet von der Natur, abgeschnitten von jeglicher Spiritualität und zugleich verhöhnt und vorgeführt von den Medien.

Wie zu erwarten gab es heftige Reaktionen. Mehrere Abiturienten wiesen Schrotts Kritik empört zurück, andere hingegen räumten ein, dass sein Urteil zutreffe.

Eine Besonderheit war auch mit der Rede von Feridun Zaimoglu im Jahre 2007 verbunden. Damals wurde in Politik und Medien heftig diskutiert über Multikulturalität, Nischen-Ethnien, deutsche Leitkultur und die erhoffte oder als Menetekel beschworene Veränderung der sog. kulturellen Identität der deutschen Mehrheitsgesellschaft. So entstand die Idee, einen Autor nicht-deutscher Abstammung einzuladen, in der (unausgesprochenen) Hoffnung, dass solche Fragen thematisiert würden.

Doch Zaimoglu, der im Alter von einem Jahr mit seinen Eltern aus der Türkei nach Deutschland gekommen war, dachte nicht daran, unsere Erwartungen zu erfüllen. Er erzählte von seiner Schullaufbahn in Deutschland, von Schülerfreundschaften und -feindschaften sowie den schwierigen Versuchen, mit Mädchen anzubandeln. Er entdeckte die soziale Strategie des Sich-Duckens, von ihm »Kunst der geringen Abweichung« genannt.

Als wir nach der Abgabe seines Manuskripts telefonierten, kamen unsere unerfüllt gebliebenen Wünsche zur Sprache. Zaimoglu verteidigte sich und schlug vor, unsere Diskussion in Form eines Briefwechsels zu führen. Diese Korrespondenz ist, wie schon 2007, als Ergänzung zu Zaimoglus Rede auch in den vorliegenden Band aufgenommen.

Bislang haben alle Autoren unsere Einladung ohne Zögern angenommen. Selbstverständlich können sie Thema und Tendenz ihrer Rede frei wählen. Entsteht wie bei Raoul Schrott eine Diskussion darüber – umso besser.

Allerdings waren einige Autoren vom frühen Abgabetermin Ende März überrascht, etwa drei Monate vor der Ansprache. Deswegen hätten sie keine Möglichkeit, gaben sie zu bedenken, auf aktuelle Ereignisse einzugehen. Doch weil jedem Abiturienten am Ende der Veranstaltung ein gedrucktes und vom Autor wie vom Bildungsminister signiertes Exemplar der Rede überreicht wird, ist der frühe Abgabetermin unvermeidlich.

Bislang scheiterte übrigens nur ein einziger Autor im Jahre 2005 an seiner Aufgabe und sagte kurzfristig ab. So baten wir Wilhelm Genazino, seine Rede von 1999 in einer aktualisierten Form erneut vorzutragen.

Was die Ansprachen und häufigen persönlichen Gespräche mit den Autoren auf Seiten der Abiturienten bewirkt haben mögen, ist ungewiss. Auffallend jedenfalls war in all den Jahren die gespannte Erwartungshaltung, mit der den Redner zugehört wurde. Für viele Schüler und Abiturienten mag es zudem die erste persönliche Begegnung mit einem zeitgenössischen Autor gewesen sein. Zu hoffen ist, dass sowohl die Veranstaltungen wie auch die Inhalte der Reden im Gedächtnis bleiben.

Ich jedenfalls erinnere mich noch genau an eine Lesung in der Aula des damals stockkonservativen St. Wendeler Wendalinus-Gymnasiums im Jahre 1969 oder 1970, als Hermann Kant vor uns Schülern der Oberstufe aus seinem Roman »Die Aula« las. Dass er kurz zuvor zum Vizepräsidenten des Schriftstellerverbands der DDR gewählt worden war, verlieh der Veranstaltung eine besondere Brisanz.

Es ist anregend, die Reden zu lektorieren und etwa dem Einsatz rhetorischer Mittel nachzuspüren, um Interesse bei den Zuhörern zu erzeugen oder Spannungsbögen aufzubauen. Und wie fruchtbar lässt sich um eine Wendung, gar ein einzelnes Wort streiten! Für diese Erfahrung bin ich den Autoren dankbar. Mit einigen stehe ich seitdem in freundschaftlicher Verbindung.

Mehrere Kooperationspartner, die mir bei der Auswahl der Autoren von Anfang an freie Hand gelassen haben, wirkten bei der Organisation der Abiturreden mit.

So geht ein Dank an das Bildungsministerium des Saarlandes für die verlässliche und professionelle Zusammenarbeit, insbesondere an Barbara Ranker.

Von 1999 bis 2015 sprachen fünf Bildungsminister Begrüßungsworte bzw. nutzten die Gelegenheit zu kurzen (manchmal auch ausführlicheren) Darlegungen ihrer bildungspolitischen Konzepte: Henner Wittling (SPD), Minister von 1996 bis 1999; Jürgen Schreier (CDU, 1999 bis 2007); Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU, 2007 bis 2009); Klaus Kessler (Grüne, 2009 bis 2012) und Ulrich Commerçon (SPD, seit 2013).

Einige Minister nahmen beim anschließenden Mittagessen die Gelegenheit wahr, mit den Autoren ins Gespräch zu kommen. Und die Autoren nutzten ihrerseits die Chance zu einem Gedankenaustausch mit einem Bildungsverantwortlichen. So zogen sich diese Treffen gelegentlich bis in den späten Nachmittag hin.

Im ersten Jahr unterstützte die Stiftung Demokratie Saarland (Bernd Rauls) die Organisation der Veranstaltung und die Publikation von Genazinos Rede. Seit 2000 engagieren sich Prof. Rudolf Warnking und Dr. Markus Gestier von der Unionstiftung in besonderer Weise. Die Stiftung unterstützt den Druck der von 2000 bis 2012 im Gollenstein Verlag und seit 2013 im Conte Verlag erscheinenden Bändchen. Nicht zuletzt hat die Unionstiftung auch diesen Sammelband durch eine großzügige finanzielle Zuwendung ermöglicht.

Sehr herzlich bedanken sich Herausgeber und der Conte Verlag für die Erlaubnis zum Nachdruck bei den Autoren sowie bei jenen Verlagen, die inzwischen die Rechte an den Reden halten.

Ebenso bei David Lemm und Peter König, die die Reden für die beiliegende CD-ROM aufbereitet haben.*

Ein Dank geht auch an den Saarländischen Rundfunk, der die Einwilligung gab, die Aufnahmen der Reden als CD-ROM dem Buch beizulegen.*

Die Reden folgen in Orthographie und Interpunktion den gedruckten Erstfassungen, die auf Wunsch der Autoren beibehalten wurden. So finden sich in dem Band gelegentlich Inkonsequenzen in Bezug auf Rechtschreibung wie Zeichensetzung.

* Der gedruckten Ausgabe dieses Sammelbandes liegt eine CD-ROM mit den Originalaufnahmen der Reden im mp3-Format bei.

Wilhelm Genazino

Fühlen Sie sich alarmiert

Rede an die Abiturienten des Jahrgangs 1999

I.

Vor etwa zwei Jahren, im Herbst, waren über Nacht die Haltestellen-Schilder der Frankfurter U-Bahn-Station »Willy-Brandt-Platz« übermalt worden. Ein Unbekannter (oder mehrere) hatten den Namen Brandt mit schwarzer Farbe durchgestrichen und stattdessen den Namen Frahm auf die Haltestellen-Schilder gemalt. Willy-Frahm-Platz. Ich wunderte mich; Willy Brandt war seit vielen Jahren tot und konnte nicht mehr diffamiert werden. Ich erinnerte mich an die Zeit, als ich selbst den Namen Frahm zum ersten Mal gehört hatte. Das war in den siebziger Jahren, als Willy Brandt Regierender Bürgermeister Westberlins war und von seiner Partei, der SPD, als Kanzlerkandidat aufgestellt worden war. Frahm war der eigentliche, der Geburtsname von Willy Brandt. Wer den Namen Frahm damals ins Spiel brachte, erinnerte Willy Brandt öffentlich daran, daß er unehelich geboren war. Die Kränkung sollte die Wähler damals in einen Konflikt stürzen. Sie sollten sich fragen: Darf ein unehelich Geborener Bundeskanzler werden? Die Leute, die Brandt damals diskriminierten, hatten noch mehr auf Lager. Sie erinnerten daran, daß Brandt während der Nazi-Jahre in Norwegen in der Emigration gewesen war und von dort aus versucht hatte, an der Beendigung der Diktatur in Deutschland mitzuwirken.

Sonderbar an der Kränkung in der U-Bahn-Station war, daß sie solange nach dem Tod Willy Brandts wiederholt wurde. Immer wieder fuhr ich an den manipulierten Schildern vorbei, und ich fragte mich, ob das moralische Klima im Deutschland der neunziger Jahre dem der siebziger Jahre ähnlich war, ob eine uneheliche Geburt immer noch ein Grund sein konnte für eine hämische Reaktion der anderen. Oder ob sich die ethischen Verhältnisse inzwischen nicht geändert hatten, ob wir heute nicht annehmen dürfen, daß die große Mehrheit der Menschen ein Opfer nicht weiter verhöhnt, sondern verteidigt. Wie soll man Menschen beistehen, die an einem heiklen Punkt ihres Lebens gedemütigt werden? Die Schmähung trifft das Opfer an einem wehrlosen Moment seiner Biografie. Das Abitur kann man nachholen, wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Auch ein paar verbummelte Semester sprechen kein endgültiges moralisches Urteil über uns. Sogar ein Studium ohne Abschluß kann verkraftet werden, obwohl hier für viele die Schmerzgrenze beginnt. Aber eine uneheliche Geburt trifft das Opfer außerhalb seines Zugriffs, sie wird ihm als Teil seiner Lebensgeschichte aufgebürdet – über den Tod hinaus.

Die Reinigungstruppe des Frankfurter Ordnungsamtes ließ sich Zeit. Erst etwa nach zwei Wochen, als ich die Schmähung immer wieder gelesen hatte, spürte ich plötzlich den Effekt der Wiederholung. Wir erkennen das in der Tiefe wirksame, das faschistische Potential der Kränkung: Die Kennzeichnung will sich an die Stelle des Gekennzeichneten setzen, sie will ein sprachliches Zeichen für das Bezeichnete werden. Sie hat appellativen Charakter, das heißt sie sucht Verbündete, die sie nach-denken und nach-sprechen. Sie ist auf der Suche nach einem Publikum, das über eine Bezichtigung Freude empfindet, womöglich Genugtuung. Der Mechanismus erinnert uns daran, daß wir Animationsobjekte sind. Was man uns lange genug vormacht, machen wir irgendwann nach. Die Kränkung, die zum Nachsprechen für andere erfunden wird, erzeugt ein Klima aus höhnischer Lust, sie wird zu einem rhetorischen Selbstläufer, der keinen Urheber mehr braucht, weil er zu einem bestimmten Zeitpunkt an jeder Ecke von jedermann nachgeplappert werden kann.

II.

In der Akademie, deren Mitglied ich bin, in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, kommt es zweimal im Jahr zu einem Ritual, das nicht immer ohne Peinlichkeit abläuft. Wer Mitglied dieser Akademie wird, entscheidet die Akademie selbst. Das geht so vor sich, daß drei Akademie-Angehörige einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin vorschlagen, den Vorschlag begründen und dann zur Wahl stellen. Die Akademie bittet nach jedem Wahlgang um Vertraulichkeit, und sie weiß warum. In der Regel werden die vorgeschlagenen Neu-Kandidaten auch gewählt, das heißt in die Akademie aufgenommen. Aber es klappt nicht immer. Manchmal fehlt einem Kandidaten die vorgeschriebene Anzahl von Stimmen, und das bedeutet: Kandidat X. wird, obgleich ein verdienter Mann oder eine verdiente Frau, nicht in die Akademie aufgenommen. Nach den Gründen der Ablehnung wird nicht gefragt, sie verbleiben oder verschwinden in der Diskretion derjenigen, die ihre Zustimmung verweigert haben.

Die Ablehnung eines Kandidaten ist ein schmerzlicher Vorgang. Und zwar deswegen, weil die Bedeutung des Wahlvorgangs während der Wahl in ihr Gegenteil umschlägt. Ein Akt, der als Ehre gedacht war und als Ehre begann, nämlich die Aufnahme in eine Akademie, verwandelt sich durch ihr Scheitern innerhalb weniger Minuten in eine Kränkung. Die Kränkung vibriert in mir nach, wenn ich später dem einen oder anderen abgelehnten Kandidaten wiederbegegne. Denn ich gehöre dann zu denjenigen, die von der Ablehnung nicht nur wissen, sondern sie zu verantworten haben auch dann, wenn ich selbst nicht gegen Herrn X. oder Frau Y. gestimmt habe. Und es ereignet sich künftig etwas Seltsames. Noch bevor mir irgendetwas Persönliches zu Herrn X. oder Frau Y. einfällt, noch bevor wir zueinander Guten Tag und Wie geht’s? gesagt haben, wird mein Denken Opfer meiner eigenen, jetzt kennzeichnend gewordenen Wahrnehmung. Oh!, denke ich gegen meinen Willen, der abgelehnte Herr X.! Oh! Die abgelehnte Frau Y.! Es sind stumme, sinnlose, vollautomatische Akte des Bewußtseins. Ich erfahre nicht, warum mein Gedächtnis die Kränkungen so lange aufbewahrt und bei Gelegenheit in den Dunkelkammern meines Innenlebens wiederholt. Ich würde, hätte ich hundertprozentige Verfügungsgewalt über mein Gehirn, niemals zulassen, daß diese Personen von mir herabgesetzt werden. Aber ich habe diese hundertprozentige Souveränität nicht. Zwischen dem Denken, dem Empfinden und dem Wollen gibt es Abstimmungsprobleme. Ich finde mein Denken in diesen Augenblicken töricht, ich möchte nichts mit diesem Denken zu tun haben. Aber es ist mein Denken, ich muß für den Unfug einstehen, den es gerade denkt.

Sie verstehen, warum ich Ihnen von Akademie-Intrigen erzähle und was sie mit dem Willy-Frahm-Platz in Frankfurt verbindet. Ich will Sie auf eine peinliche Eigentümlichkeit unseres Bewußtseins hinweisen: Es identifiziert, bevor es denkt. Obwohl mein Bewußtsein weder Nutzen davon hat noch Lust dabei empfindet, wiederholt es die Herabsetzung und kränkt dabei auch mich, weil ich selber der Urheber der Herabsetzung bin. Der amerikanische Sprachphilosoph John Austin nannte die erste Schmähung eine illokutionäre und die zweite eine perlokutionäre Äußerung. Illokutionäre Akte sind konstitutiv. Sie bringen das, was sie sagen, im Augenblick ihres Ausgesprochen-werdens selber hervor. Wenn ich zu Willy Brandt (auch zu dem toten Willy Brandt) Willy Frahm sage, dann gilt Brandt im Augenblick der Umbenennung immer wieder neu als unehelich. Perlokutionäre Akte sind dagegen Sprechakte mit Nachwirkungen, die erst eintreten, wenn sie ausgesprochen sind. Die Folgen sind von der Art – Sie erinnern sich an Herrn X. und Frau Y. –, von denen ich Ihnen erzählt habe.

III.

Vor einigen Jahren versuchte der Politiker Jürgen Möllemann seinen Parteifreund, den damaligen Außenminister Klaus Kinkel, dadurch herabzusetzen, indem er ihn einen »schwäbelnden Vorsitzenden« nannte. Möllemann ließ keinen Zweifel daran, wie diese Bezeichnung gemeint war. Sie sollte Kinkel (sowohl in der Öffentlichkeit als auch in seiner Partei) politisch ausgrenzen, sie sollte ihn als unmöglich und unfähig erscheinen lassen. Gleichzeitig nannte Möllemann einen anderen Parteifreund, den ehemaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher, einen »sächselnden Ersatzkanzler«. Wer an Kränkungen amtierender oder nicht amtierender Außenminister gerade nicht interessiert war, mußte von den Ausfällen Möllemanns befremdet sein. Er selbst, Möllemann, spricht ein akzentfreies Hochdeutsch. Das ist vorteilhaft für ihn und auch seine Zuhörer. Aber offenbar glaubt Möllemann, eine tadellose Artikulation sei gegenüber einem Dialekt nicht nur ein bloß sprachlicher Vorzug, sondern ein ethischer Vorsprung, den Dialekt sprechende Menschen nicht einholen können. Möllemanns Schmähungen haben sich im politischen Alltag nicht durchsetzen können; daß aus ihnen keine gebräuchlichen Beleidigungen für Kinkel und Genscher geworden sind, liegt nicht daran, daß sie von den Betroffenen nicht als verletzend empfunden worden wären. Sondern daran, daß es zum Zeitpunkt der Schmähung in unserem Land keine nennenswerten Gruppen gab, denen die Verletzung schwäbelnder oder sächselnder Menschen ein Anliegen war. Hätte es diese Gruppen gegeben, dann hätte Möllemanns Rechnung aufgehen, das heißt es hätte Chancen dafür gegeben, daß aus den Kennzeichnungen öffentlich wirksame Bezichtigungen hätten werden können.

Im Übergang von der vereinzelt ausgesprochenen Kennzeichnung zur öffentlichen Bezichtigung liegt ein faschistischer Keim. Der rhetorische Weg vom einen zum anderen ist nur kurz. Wieder, wie im Fall des Frahm-Platzes, stoßen wir auf die gleiche Struktur. Jemand spekuliert damit, daß ein größeres Publikum Freude an einer Häme empfindet und sie aus Lust nachspricht. Neuartig am Fall Möllemann ist allenfalls, daß auch harmlose Eigenschaften zum Motor einer Beleidigungskampagne werden können. Wir alle wissen, wie sehr einzelne Menschen unter individuellen Defiziten leiden. Dabei rührt das Leid nicht daher, daß wir schwäbisch, sächsisch oder saarländisch reden. Sondern daher, weil wir genau wissen, daß wir solcher Lächerlichkeiten wegen jederzeit öffentlich angeprangert werden können. Unser Leid ist die quasi im Innern vorweg genommene Furcht vor einer Demütigung, die jederzeit manifest werden kann, wenn wir auf entsprechend gesinnte Mitmenschen stoßen. Wir wissen, daß wir alle, jeder von uns, auf gefährliche, nämlich faschistoide Weise diskriminierbar sind.

IV.

Sie haben sicher auch das Plakat gesehen, im vorigen Winter, ein Plakat des Deutschen Tierschutzbundes. »Es gibt Ziegen, die sind tatsächlich blöd« stand drauf zu lesen. Gemeint waren Frauen, die Pelzmäntel tragen. Gewiß sind wir dagegen, daß Menschen Tiere abschlachten, gewiß sind wir dagegen, daß sie es nur der Pelze wegen tun, und selbstverständlich sind wir dagegen, daß Frauen, die immer noch Pelzmäntel tragen, öffentlich blöde Ziegen genannt werden. Nein, dagegen sind wir offenbar doch nicht, sonst hätte es diese Kampagne nicht geben dürfen. Es hat nichts genutzt, daß es die Quotendiskussion gegeben hat, daß es Frauenbeauftragte und immer mal wieder ein Jahr der Frau gibt, daß wir uns für das Frauenproblem sensibilisiert haben. Das alles hat nicht verhindern können, daß Frauen in der rüdesten Dumpfmännermanier öffentlich verhöhnt werden. Und Sie haben sicher auch die Worte des bayrischen Ministerpräsidenten Stoiber im Ohr, dem Ausländer mit Doppelpaß gefährlicher erscheinen als die »Terroraktionen der Roten Armee Fraktion in den 70er und 80er Jahren«.

Die Meinung des bayrischen Ministerpräsidenten stellt die Verhältnisse auf den Kopf. Wir lesen nicht in den Zeitungen, daß ausländische Gangs Deutsche überfallen, sondern wir lesen in den Zeitungen, daß deutsche Hooligans und Jungfaschisten auf Ausländer einschlagen. Und wir lesen außerdem und immer wieder, daß es den allermeisten von uns an Zivilcourage fehlt, Ausländer vor solchen Übergriffen zu schützen. Der scheidende Bundespräsident Herzog hat aus diesem Grund eine Berliner Bürgerin, die den Mut hatte, in einer S-Bahn ein paar Schlägern persönlich entgegen zu treten, zu einem Empfang ins Schloß Bellevue eingeladen. Gewiß ist es schön, daß der Bundespräsident den Mut einer Dame bemerkt und ihn belohnt. Aber wie will sich der Bundespräsident verhalten, wenn beim nächsten Mal wieder jemand mutig ist, dabei aber leider zusammengeschlagen wird? Das Zeichen, das der Bundespräsident gesetzt hat, ist ein falsches Zeichen. Mut allein ist nicht hinreichend, mit dem Problem der Gewalt fertig zu werden. Dieser hilflose Idealismus ist genau das, was deutschen Politikern gegen den Faschismus bisher immer eingefallen ist. Wer einzelne Bürger ihres persönlichen Einsatzes wegen auszeichnet, der tut so, als sei es nur Sache unserer individuellen Tapferkeit, ob wir die Herausforderungen bestehen oder nicht. Die Rauferei als politisches Mittel ist auch deswegen falsch, weil wir schon einmal bemerkt haben, daß die Hoffnung, einzelne feige Menschen wie du und ich werden sich gegen Gewalttäter einsetzen, keine solide Basis ist, einen heraufziehenden Faschismus zu bremsen. Es ist politisch unverantwortlich, sich auf einzelne Individuen zu verlassen; ein Faschismus kommt immer aus dem Zentrum einer Gesellschaft, und also muß auch das Zentrum auf ihn reagieren, das heißt die politische Klasse als Ganzes.

Gerade dazu haben wir heute die besten Voraussetzungen. Noch niemals in der deutschen Geschichte war es so einfach, Täter und Opfer faschistischer Konfrontationen vorher auszumachen. Die meisten der Täter sind schon lange polizeibekannt; ihr einziges Ausdrucksmittel, der Faustschlag, hat sie unübersehbar gemacht. In den Zeitungen werden ihre Versammlungsorte genannt, ihre Riten, ihre Einschüchterungsmethoden, ihre Vergnügungslokale; es werden ihre Waffen beschrieben, ihre Kleidung, ihre Musik. In den besseren Zeitungen stehen sogar ihre Namen. Auch die Opfer sind dem Staat bekannt; es sind Ausländer, Farbige, Homosexuelle, Frauen, Behinderte. Sogar über ihre Tatorte wissen wir Bescheid; es sind Fußgänger-Unterführungen, wenig frequentierte Lokale, Ausländer-Wohnheime, Asylantenheime, Campingplätze und, immer wieder, U-Bahnen und S-Bahnen und die Bahnhöfe dazu, je entlegener desto besser.

Nutzt unsere politische Klasse diese ausgezeichneten Bedingungen zur Verhinderung von Straftaten oder wenigstens zur Ergreifung der Täter? Leider müssen wir diese Frage verneinen. Ich habe nicht den Eindruck, daß unsere Politiker den Rechtsradikalismus adäquat einschätzen. Im Gegenteil: sie spielen die Gefahr herunter, sie verharmlosen, sie schauen weg, sie verdrängen, sie reden sich heraus mit dem Status des Rechtsstaates, der immer warten muß, bis ein Verbrechen schon geschehen ist, ehe die Exekutive in Erscheinung treten darf. Der Rechtsstaat tut so, als hätten wir keine Geschichte und als hätten wir keinen besonderen Grund zur Angst vor der Wiederholung dieser Geschichte. Der Rechtsstaat ist nicht nachtragend; er nimmt es nicht krumm, wenn seine Feigheit immer wieder aufs Neue gleichzeitig herausgefordert und verhöhnt wird. Der Rechtsstaat überläßt die Empörung seinen Bewohnern. In der Zwischenzeit haben wir es schon hingenommen, daß es längst zwei Sorten von Opfern gibt. Nach dem plötzlichen Verschwinden eines unbekannten Vietnamesen in den Wäldern von Mecklenburg-Vorpommern erkundigt sich hier niemand. Auch der überraschende Tod eines ebenso unbekannten Sudanesen in Halle regt niemanden bei uns auf. Ein von deutschen Hooligans beinahe totgeschlagener französischer Polizist während der letzten Fußball-Weltmeisterschaft wird hingegen ein Fall für die Außenpolitik. Es gibt Beileidsbekundungen, es gibt öffentliche Entschuldigungen hochrangiger Politiker, es gibt Spendensammlungen, es gibt Besuche am Krankenbett. DFB-Präsident Egidius Braun reist nach Frankreich und küßt das immer noch benommene Opfer. Ein Foto der Geste erscheint im März in unseren Zeitungen und beweist: Wir können auch anders. Soviel Zuwendung für ein Opfer sind wir nicht gewohnt, und doch gibt es für sie eine einfache Erklärung: Häßliche Deutsche hatten sich von ihrer häßlichsten Seite im ausländischen Fernsehen gezeigt – auch noch zu einem Zeitpunkt, an dem die ganze Welt vor den Fernsehapparaten saß, während der Fußball-Weltmeisterschaft. Derweil dürfen andere häßliche Deutsche in heimischen U-Bahnen und S-Bahnen den Baseball-Schläger ruhig weiter schwingen, freilich ohne Fernsehen, ohne Entschädigung der Opfer, ohne Beileid, leider auch ohne Polizei.

Wer meine Beschreibung für polemisch hält, möge sich die Fotos anschauen, die von einem der letzten faschistischen Morde übrig geblieben sind. Ich spreche von dem Tod des 28jährigen algerischen Asylbewerbers Omar B. Er verblutete, weil er in panischer Angst vor seinen deutschen Verfolgern das Glas einer verschlossenen Haustür eintrat und sich dabei eine Schlagader durchtrennte. Seine Mörder standen nach der Tat nur wenige hundert Meter entfernt um eines ihrer Autos herum, mit denen sie Omar B. durch die Straße getrieben hatten, bis er nicht mehr weiter wußte und mit dem Kopf ins Glas sprang. Der Tod des Algeriers ist nicht nur ein Mord, er ist eine Demonstration. Er zeigt den bestialischen Kern, er zeigt den Blutdurst der Täter. Eine Denunziation vollendet sich mit dem Verschwinden des Denunzierten, der faschistische Schlußpunkt ist der Tod des Opfers.

Warum ist Deutschland nicht außer sich wegen seiner Neonazis? Die Bundesrepublik ist ein zivilisiertes Land nur um den Preis, daß ihr politischer Alltag verstehbar bleibt. Genau hier, entlang der neuen Blutspuren, gibt es eine furchtbare Verbindung zwischen den Taten der alten und der neuen Nazis. Die Jungfaschisten unserer Tage setzen die von den Nazis begonnene Nichtverstehbarkeit der jüngsten deutschen Geschichte fort. Gegen diesen entsetzlichen Alptraum gibt es nur eine Lösung: Wir müssen die Opfer schützen, solange sie am Leben sind. Ich mag das Argument, daß es einen vollkommenen Schutz nicht gibt, inzwischen nicht mehr hören. Die Opfer verlangen nicht nach einem vollkommenen, sondern nach einem relativen Schutz ihres Lebens, auf den sie in einem demokratischen Staat ein Anrecht haben. Wenn es so ist, wie es ist, dann muß die politische Klasse in Deutschland den gefährdeten Opfergruppen einen adäquaten Schutz anbieten – und zwar rasch, nicht erst nach einem Dutzend Konferenzen. Wenn es so ist, wie es ist, daß ein farbiger Ausländer nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr ohne Bangen eine S-Bahn besteigen kann (das gilt nicht nur zwischen Berlin und Potsdam, sondern auch zwischen Frankfurt/Main und Mainz), dann muß der zuständige Innenminister für die S-Bahn einen polizeilichen Nachtdienst bereitstellen. Den Behörden sind, ich wiederhole es, Täter und Opfer seit langem bekannt. Ein Hannoveraner Polizeibeamter hat nach dem Auftritt deutscher Schläger in Lens gesagt (ich zitiere die Süddeutsche Zeitung vom 30. Juli 1998): »Wir haben immer mit einer Katastrophe wie der in Frankreich gerechnet; oft genug spielen Hooligans Katz und Maus mit uns.«

Bei diesem Katz-und-Maus-Spiel droht die Bundesrepublik ihren politischen Kredit mehr und mehr zu verlieren, und sie scheint es nicht zu bemerken. Ein Blick in die Tageszeitung genügt, und wir sehen, daß sich der Staat drückt. Seine Organe begreifen nicht, daß ihn die Rechtsradikalen zwingen, seine Feigheit zu zeigen, die bei Gewalttätern den Thrill hervorruft, nach denen es sie verlangt: Die eingestandene und sichtbare Schwäche ist die Lust des Gewalttäters. Der Überdruß am vergangenen Faschismus macht uns unempfindlich für die Zeichen des gegenwärtigen. Wir wollen, fürchte ich, auch das Wort Faschismus nicht mehr hören, wir wollen es nur noch für eine abgelebte Zeit gelten lassen. Und wir haben ein Wort gefunden, das uns hilft, auf moderate Weise mit den neuen Toten umzugehen, ohne das Wort Faschismus in den Mund nehmen zu müssen. Es ist kein Zufall, daß wir immer nur von ›Ausländerfeindlichkeit‹ sprechen. Das zutreffende Wort, das unsere Sprache für den wilden rechtlosen Totschlag bereithält, ist das Wort Pogrom. Aber dieses unangenehme Wort dürfen oder sollen oder wollen wir nicht verwenden. Wir sollen nicht daran erinnert werden, daß es bei uns schon einmal Pogrome gegeben hat, und wir sollen nicht daran erinnert werden, daß jeder Faschismus mit nicht mehr kontrollierbaren Morden beginnt. Deshalb machen wir aus jedem neuen Mord lieber einen weiteren Fall von Ausländerfeindlichkeit. Dagegen ist festzuhalten: Die tödliche Jagd eines Menschen durch eine Glastür hindurch ist keine Ausländerfeindlichkeit, sondern ein Pogrom. Aber die Rechnung der Sprachkosmetiker geht auf, bisher jedenfalls; sogar ausländische Medien nehmen Rücksicht auf unsere historischen Empfindlichkeiten und verwenden das harmlose neue Wort.

Wie sonderbar folgenlos und im Kern problemabgewandt unsere Politiker mit dem Wiedererstarken des Faschismus umgehen, haben wir erst kürzlich wieder merken müssen, als sich Innenminister Schily und Justizministerin Däubler-Gmelin über den neuesten Bericht des Verfassungsschutzes geäußert haben. Die Verfassungsschützer haben festgestellt, daß die Anhängerschaft der rechten Szene im Jahr 1998 auf rund 53.000 Personen angestiegen ist. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs von elf Prozent. Die beiden Minister waren besorgt, und als Zeichen ihrer Besorgnis riefen sie ein »bundesweites Bündnis gegen Extremismus und Gewalt« ins Leben. Seither warte ich darauf, daß dieses Bündnis an irgendeiner Stelle auf irgendeine erkennbare Weise in unsere politische Wirklichkeit eingreift. Immerhin arbeitet das Bündnis »bundesweit« – angeblich. Haben Sie je etwas gehört von diesem Bündnis? Haben Sie zufällig erfahren, was dieses Bündnis macht? In der Frankfurter Rundschau habe ich gelesen, es sei die Aufgabe des Bündnisses, die »Vielzahl der existierenden Projekte gegen Fremdenhaß zu koordinieren«. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch; ich glaube nicht, daß Schily und Däubler-Gmelin uns etwas vormachen wollen. Sie reden im guten Glauben, es gebe ein Bündnis gegen Gewalt, wenn sie von einem solchen Bündnis reden. Tatsächlich machen sie nur Gebrauch von der bedrückenden Großsprecherei, die vielen unserer Politiker eigen ist. Ich vermute, hinter dem Bündnis steckt so etwas wie ein rühriger Arbeitskreis, der Papiere und Dokumentationen an andere Arbeitskreise verschickt – bundesweit. Ich will mich über Leute, die Papiere verschicken, nicht lustig machen; sie wenigstens wissen etwas über unsere Lage. Das Problem ist nur, daß mit der Versendung von Papieren nichts mehr getan ist. Wir brauchen keine weiteren Untersuchungen, keine weiteren Podiumsdiskussionen, keine weiteren Fernsehbeiträge und keine weiteren Festvorträge über Gewalt; was wir brauchen, ist eine scharfe politische Notbremsung, die den Rechtsradikalismus komplett aus dem Sattel wirft. Und diese Notbremse, Herr Schily und Frau Däubler-Gmelin, müssen Sie ziehen.

V.

Ich wiederhole meinen Rat: Widerstehen Sie den gedankenlosen Aufforderungen einiger Politiker, ein Held zu werden. Betätigen Sie sich nicht als antifaschistischer Nahkämpfer. Sie ziehen den Kürzeren dabei und werden selbst verletzt, das kann niemand wollen. Sie können auf andere Weise mithelfen, daß die Dummheit der Dummen nicht überhand und nicht lebensgestaltend wird. Machen Sie sich klar, daß es einen Zusammenhang zwischen Geschichte und Reue gibt. Er läßt sich in einem Satz ausdrücken: Was geschehen ist, hätte um unserer seelischen Gesundheit willen nicht geschehen dürfen. Wenn wir die Bedeutung des Satzes umdrehen, wird eine Prognose draus: Es wird wieder eintreffen, was nicht geschehen darf.

Lassen Sie sich von dieser Dialektik beunruhigen. Nach meiner Einschätzung wird die Gewalt in den nächsten Jahren erheblich zunehmen. Es wird gemordet werden, weil sich jemand vom Fernsehen zu schlecht unterhalten fühlt; es wird gemordet werden, weil jemand plötzlich merkt, daß er sich nicht ausdrücken kann; es wird gemordet werden, weil jemand gerade kein Bier hat; es wird gemordet werden, weil jemand seine Biografie nicht mehr versteht. Es wird aus neuen Gründen gemordet werden, und die neuen Morde werden schwerer zu begreifen sein als die alten. Schreiben Sie Ihrem Bundestagsabgeordneten einen Brief, wenn Sie Zeuge oder Mitwisser von Gewalttaten werden. Schildern Sie ihm, was Sie gesehen haben.

Ins Politische übersetzt heißt das: Verwandeln Sie den Druck derer, die nur schlagen können, in zivile öffentliche Zeichen. Zwingen Sie Ihren Bundestagsabgeordneten, den Faschismus in der Bierkneipe an der Ecke wahrzunehmen. Schicken Sie eine Kopie dieses Briefes an amnesty international und an die örtliche Polizei. Berichten Sie, wo, wann, wer den Knüppel gegen wen hebt oder heben will. Informieren Sie Ihre Arbeitskollegen, Mitschüler, Nachbarn, Freunde. Die ÖffentIichkeit über die Gewalt muß mindestens so unerträglich werden wie die Gewalt selber. Fühlen Sie sich alarmiert.

Birgit Vanderbeke

Ariel oder Sturm auf die weiße Wäsche

Rede an die Abiturienten des Jahrgangs 2000

Goethe ist out. Shakespeare ist in.

Goethe ist out. Shakespeare ist in. Als ich vor ziemlich genau fünfundzwanzig Jahren das Abitur machte, waren sowohl Goethe als auch Shakespeare mega-out.

Zufällig habe ich am Vorabend meiner Englischklausur im Fernsehen den »Sommernachtstraum« gesehen und mich ungefähr gefühlt, als säße ich in einem Porno. Damals war es einem peinlich, Pornofilme zu sehen. Ungefähr so peinlich, wie mit Goethe, etwa bei den »Wahlverwandtschaften«, erwischt zu werden.

Daß Goethe inzwischen kurzfristig in und anschließend ziemlich bald wieder out sein würde, war klar. Der Mann hatte letztes Jahr immerhin einen runden Geburtstag. Jeder, der sich auch nur ein bißchen mit Kultur im allgemeinen und den Klassikern im besonderen auskennt, weiß, was das heißt. Für noch im Leben weilende Schriftsteller heißt es – strafverschärfend –, daß sie das ganze Zeug, was für diesen Zirkus produziert wird, nicht nur sehen, hören und lesen müssen, sondern daß von ihnen erwartet wird, auch noch eigenhändig irgendwelche Kunststücke dafür zu verfassen, ein Elend, das sie in solchen Jahren mit Legionen von Schulklassen übrigens teilen.

Daß Goethe so schnell, wie ihn sein Geburtstag in die Charts gebracht hatte, wieder rausfliegen würde, merkte ich im Laufe des Sommers: der Geburtstag nahte, die Bitten um Statements über mein Verhältnis zu Goethes Mutter, Goethes Leibspeise, meinem Lieblingsgedicht und dem Gingkobaum nahmen erfreulich ab.

Es war am Nachmittag des 28. August, also genau an Goethes Geburtstag, als mir klar wurde, daß er bereits wieder out war und vor allem: wer sein Nachfolger in der Publikumsgunst werden würde. Ich war als Vertreterin der Zunft in die Geburtsstadt Frankfurt eingeladen. Draußen tobte auf allen Plätzen, in allen Gassen der berühmte Geburtstag. Ich saß im Hotel und sah mir die Sache im Fernsehen an, weil man da nicht nur die Frankfurter, sondern auch die Weimarer Ausgabe kriegte und weil man im Fernsehen, anders als im wirklichen Leben, die Lautstärke regulieren und gegebenenfalls wegsehen und -hören kann.

Und da passierte es, und zwar in der Weimarer Ausgabe des Goethegeburtstags: jemand vom Fernsehen, der natürlich längst wußte, daß Goethe zu diesem Zeitpunkt bereits ein toter Mann war, hielt etlichen Passanten zwischen 15 und 90 Jahren ein Mikrofon vor die Nase und sagte: Können Sie mir sagen, von wem dieser Satz ist: »Sein oder Nichtsein, das ist die Frage.«

Ich weiß nicht, wie diese Umfrage ausgegangen wäre, wenn sie nicht in Weimar, sondern in Frankfurt oder ganz woanders und nicht am 28. August durchgeführt worden wäre, und ich mag da auch gar nicht spekulieren; sicher ist, daß die Passanten einfach nicht auf der Höhe der Zeit waren, sondern allesamt wie die Lemminge auf den Interviewer und die vielen Geburtstagsartikel und -spots und -sendungen reinfielen und mit bildungsgeschwellter Brust sagten: Von Goethe.

Jedenfalls haben all jene Passanten so geantwortet, die in der Sendung gezeigt wurden, weil natürlich der ganze Witz weggewesen wäre, wenn dazwischen vielleicht mal einer gesagt hätte, das ist von Shakespeare, also haben sie die womöglich rausgeschnitten. Weiß man nicht so genau.

Sicher war jedenfalls: Shakespeare ist stark im Kommen. Also haben verschiedene Theater angefangen, Shakespeare zu inszenieren und dafür Preise zu kriegen, was aber noch nichts Gültiges darüber aussagt, ob einer in oder out ist, weil Theater nur für Zeitungen in sind, für den Rest der Welt mit Ausnahme ihrer paar Groupies sind sie schlechterdings nicht existent. Dann kamen die Filme; ich glaube, »Romeo und Julia« ging ganz gut, weil sie das Ganze nicht mit Kostümen aus dem 16. Jahrhundert gedreht, sondern in die Gegenwart transportiert haben, und ein paar von denen, die ihn gesehen haben, haben mir erzählt, daß das tatsächlich funktioniert hätte. »Romeo und Julia« habe ich nicht gesehen, weil ich grundsätzlich keine Filme nach Theaterstücken oder Romanen anschaue, die ich mag, aber dann kam »Shakespeare in Love«, die Leute sind scharenweise hineingeströmt, und weil das ja nur ein Film über Shakespeare ist und keiner, bei dem Shakespeares Texte massakriert hätten werden können, bin ich also auch hineingeströmt, und er war so erbärmlich schlecht, daß mir klar wurde: Shakespeare ist demnächst angesagt.

Wenn man weiß, daß jemand demnächst angesagt ist, muß man entweder sehen, daß man schleunigst die versäumten Schularbeiten nachmacht, oder man kann gelassen abwarten, was passiert. Normalerweise ist es bei mir das erstere, weil ich einfach zu langsam bin, um zu merken, daß es jetzt allerhöchste Zeit ist, mich möglichst rückwirkend schon um Fitness oder Ayurveda oder Hiphop oder chinesische Heilkunde oder Fernreiseziele oder wenigstens die Anschaffung eines anständigen Jeeps mit Allradantrieb gekümmert zu haben, aber in diesem Fall wartete ich einfach ab, wann das mit Shakespeare richtig hochgehen würde. Es wurde Winter, und es ging gar nichts richtig hoch, wenn man einmal davon absieht, daß das Land sich eine Weile lang mit einem scheinbar politischen Skandal beschäftigte, für den irgendjemand von der Presse irreführend das Wort »Spendenskandal« erfand und der rasch langweilig und ermüdend wurde, weil keiner so richtig die dramaturgische Chance nutzte, die in dem hochaktuellen Stoff lag. Ich begriff sie auch nicht, weil ich wieder zu langsam war und wie ein Lemming auf die Medien reinfiel, die behaupteten, es ginge um Politik. Daß es um was ganz anderes, im Grunde viel Schickeres als läppische Politik ging, begriff ich erst, als ich bei dem jungen Kollegen Florian Illies nachgesessen und in seinem Buch »Die Generation Golf« gelesen hatte, daß es überhaupt gar nicht mehr um Politik geht, weil eben diese Generation auf erfrischende Weise ein für alle Mal die Moral von der Ästhetik abgelöst habe. Im Klartext heißt das, es geht im wesentlichen um das, wozu man heute Outfit sagt. Früher sagte man nach einer Novelle von Gottfried Keller dazu: Kleider machen Leute. Leider fand sich aber im Winter niemand, der so recht den Mut dazu hatte, eine offene Debatte darüber zu entfachen, ob schwarzer Koffer zu weißer Weste im Bereich der ästhetischen Correctness liegt oder unschöne Flecken hinterläßt, und so war nicht einmal designerisch sehr viel daraus zu machen; der Skandal verebbte als Sturm im Wasserglas, und den meisten seiner Mitspieler erging es wie den Sturmopfern bei Shakespeare, um deren Outfit nach dem Schiffbruch sich der Luftgeist Ariel, eine meiner literarischen Lieblingsfiguren, so sorgfältig kümmert, daß sie sagen können: »Und seht, wie wohl mir meine Kleider sitzen, weit saubrer als zuvor.«

Daß die gealterte Hauptfigur in diesem Klamottendrama ganz offensichtlich eine wahrhafte Shakespeare’sche Königsfigur ist: besessen von hybridem Starrsinn, geplagt von Schuldgefühlen und Mißtrauen gegen seine einstigen Verbündeten, konfrontiert mit ständiger Rebellion gegen seine schwindende, schließlich geschwundene Herrschaft, verblendet an einen feudalen Ehrbegriff sich klammernd, dieser Umstand ist den Beobachtern des Stückes zu meiner anfänglichen Verwunderung fast völlig entgangen, und ich brauchte einen Moment, bis ich den Grund dafür heraus hatte, warum sich fast die gesamte Presse die Gelegenheit entgehen ließ, auf die Historiendramen zu verweisen, obwohl doch Shakespeare zum Greifen nah in der Luft lag und schwebte.

Und dann begann der wirkliche Sturm.

Er fegte mit einem Mal alles Historische und Geschichtliche und Dramatische davon und ließ die Komödie aufleben, wenngleich unter neuem Etikett: Game-Show ist in, Shakespeare ist Game-Show, Shakespeare ist in. Der Sturm begann am 28. Februar irgendwo in der Nähe von Köln, aber er war so stark, daß ich ihn bis in die Mandelblüte am Mittelmeer mitbekam, weil auf meinem Dach zwischen den Mandeln eine Schüssel befestigt ist, die neben dem Mistral auch sonstige atmosphärische Bewegungen und Schwankungen in Echtzeitgeschwindigkeit meldet.

Er hatte auch einen Namen, der Sturm, weil jedes Wetter inzwischen ordnungsgemäß wie ein Produkt getauft ist, und er hieß Bigbrother. Bigbrother ist die Abkürzung eines kurzen Satzes, der vor zwanzig Jahren einmal ziemlich in gewesen ist und zusammen mit einem kleinen Graffiti gern von Jugendlichen auf Häuserwände gesprüht wurde: Big brother ist watching you.

Der Spruch wiederum ist ein Zitat aus einem Buch von George Orwell, das eine Zeitlang Schullektüre war und nach 1984 nicht mehr so oft gelesen wurde, weil es »1984« hieß, und danach war ja 1984 vorbei und out, und jedenfalls geht es in diesem Buch wohl auch hier und da um Shakespeare, im wesentlichen aber darum, daß in einer fiktiven Gesellschaft jeder Bürger von Kameras überwacht wird. Es gibt zwei Sorten Bürger: Die einen gehören zur halbwegs luxuriös ausgestatteten Inneren Partei, das sind mit 2% die wenigsten, dann gibt es, eins darunter, was den Komfort betrifft, noch die Gedankenpolizei, das sind 13%, die restlichen 85% sind die Proles, die werden nicht überwacht und bespitzelt, aber das brauchen sie auch nicht, weil sie längst abgeschaltet haben und noch nur so dumpf vor sich hin vegetieren.

Schon damals, als an den Hauswänden das Graffiti »Big brother is watching you« stand, war mir nicht ganz klar, warum sie das ransprühten, weil George Orwell, als er seine Überwachungswelt erfand, an totalitäre Verhältnisse gedacht hatte; und dieses Graffiti stand nicht in Ländern mit totalitären Verhältnissen an den Hauswänden, weil es dort zu gefährlich war, solche Sachen an Wände zu sprühen, sondern es stand ausgerechnet dort, wo man sich ziemlich frei herumbewegen konnte, ohne überwacht oder am Wändebesprühen gehindert zu werden. Jetzt, wo man sich nicht nur bis in die Dominikanische Republik frei herumbewegen kann, sondern die Welt sowieso bloß noch unterteilt ist in ein einziges großes globales Dorf und ein paar läppische Schurkenstaaten mit mehr oder weniger Mafia zwischendrin, ist Orwells Vision vielleicht nicht ganz brandaktuell.