Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hanser, Carl

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das Leben in der modernen Welt verlangt zu viel: tägliche Anwesenheit am Arbeitsplatz, inklusive Engagement und freundlichem Gesicht, die Benutzung von Verkehrsmitteln und den Besuch von Supermärkten. Und dann auch noch das Privatleben. Unausweichlich kommt der Moment, in dem ein Mann nicht mehr weiterweiß - und ehe man sich's versieht, sind es statt einer sogar drei Frauen. Ach, wenn wir doch Tiere wären und die täglichen Zumutungen einfach übersehen könnten! Wilhelm Genazino erzählt ironisch, witzig und böse von einem Mann, der den Alltag nur ertragen kann, indem er das ordentliche Regelwerk durchbricht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 194

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hanser eBook

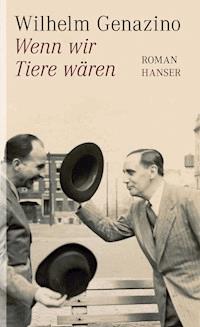

WILHELM GENAZINO

Wenn wir Tiere wären

Roman

Carl Hanser Verlag

ISBN 978-3-446-23830-5

© 2011 Carl Hanser Verlag München

Alle Rechte vorbehalten

Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch

Datenkonvertierung eBook:

Kreutzfeldt digital, Hamburg

Unser gesamtes lieferbares Programm

und viele andere Informationen finden Sie unter:

www.hanser-literaturverlage.de

Wenn wir Tiere wären

1

ESWAREINZUWARMER, fast schon heißer Nachmittag, ich war auf dem Weg nach Hause in meine stille Zweizimmerwohnung. Obwohl ich die Häuser ringsum schon tausendmal gesehen hatte, schaute ich sie, wenn auch nur flüchtig, immer wieder gern an. Die meisten von ihnen waren alt, nicht wenige verkommen. Bei vielen waren die Fensterrahmen morsch, an anderen fehlten sogar die Türen. Ein Teil der Häuser war bewohnt, andere nicht mehr, weil der Lärm und der Staub in den Straßen zu stark geworden waren. Die Häuser lösten nur noch bei wenigen Menschen einen Bleibewunsch aus. Hier wohnten nur noch Rentner und übriggebliebene und dabei arm gewordene Witwen. Irgendwo heulte eine defekte Alarmanlage, das passierte jeden Sommer mehrmals. Eine halbe Minute lang herrschte toter Alarm, der niemand beunruhigte. Ich hatte häufig die Idee, die Alarmanlage will nur auf den Niedergang der Gegend aufmerksam machen. Ich dachte an meinen Kollegen und (in den letzten Jahren) Freund Michael Autz, der völlig überraschend gestern abend gestorben war. Er war erst zweiundvierzig Jahre alt. Karin, seine Frau, rief mich noch am selben Abend an und erzählte mir weinend, was geschehen war.

Michael hatte sich, wie es seine Gewohnheit war, nach dem Abendessen in das Schlafzimmer begeben, um eine Weile auszuruhen. Nach spätestens einer Dreiviertelstunde würde er erfrischt und ausgeruht in das Eheleben zurückkehren. Nach fast einer Stunde, berichtete Karin, wurde sie unruhig und schaute nach ihm. Sie fand ihn, wie sie es gewohnt war, auf der Couch liegend, in eine Wolldecke halbwegs eingewickelt. Er regte sich nicht mehr. Karin rief, sagte sie, den Hausarzt, der sofort kam und den Totenschein ausstellte. Vermutlich ein Herzinfarkt. In zwei Tagen würde auf dem Hauptfriedhof die Beerdigung stattfinden. Michael war, wie ich, Architekt. Er arbeitete in einem kleineren, äußerst produktiven Architektenbüro und versorgte mich mit Aufträgen. Das war (in beruflicher Hinsicht) der einzige Unterschied zwischen uns: Er war angestellter Architekt, ich war freier Architekt. So hieß es auf dem Schild am Eingang des Hauses, in dem ich wohnte und arbeitete. Ehrlicher hätte es heißen müssen: Abhängiger Architekt. Ich war fast ausschließlich von dem Büro abhängig, in dem Autz gearbeitet hatte, und in diesem Büro wiederum war er von sechs Architekten der einzige, der Aufträge an mich vergab. Ich war über Michaels Tod mehr beunruhigt als bestürzt. Für das laufende und das kommende Jahr brauchte ich mir noch keine Sorgen machen, aber für die Zeit danach musste ich mir etwas einfallen lassen.

Ich hatte Michael bewundert. Er war ein lebendiger, einfallsreicher, unterhaltsamer Mensch. Von uns beiden war er der Dominante, ich hatte ihm diese Rolle nicht streitig gemacht. Ich nahm an, dominante Menschen brauchen stets eine weniger lebhafte Umgebung, damit sie als Impulsgeber gut in Fahrt kommen konnten. Auch Karin, seine Frau, war in jeder Hinsicht unauffällig. Sie bewunderte ihn ebenfalls, und er bedankte sich bei ihr mit aufrichtiger Zuwendung, wenn man das so sagen kann. Während ich ruhig lief, stieg mir eine merkwürdige, fast süßliche Feuchtigkeit in die Augen. Ich war überrascht und in gewisser Weise überfordert. Ich bog ab in eine leblose Seitenstraße, damit niemand meine angenässten Augen sehen musste. Erst vor ungefähr vier Wochen hatten Autz und ich während eines Spaziergangs einen fremden Personalausweis gefunden. Wir hatten ihn fast gleichzeitig entdeckt, wir hatten uns gleichzeitig nach ihm gebückt, aber Autz hatte ihn zuerst in der Hand. Damals hatte ich mich geärgert, heute war ich froh drum. Denn schon nach wenigen Tagen kam Autz auf die Idee, auf den Namen des Besitzers des Personalausweises bei Versandhäusern Waren zu bestellen und sie sich postlagernd liefern zu lassen. Der Postbeamte verglich nur den Namen des Empfängers auf dem Paket mit dem Namen im Ausweis – und schob das Paket über die Theke. Auf diese Weise hatte Autz schon einen Toaster, ein Bügeleisen und eine Kaffeemaschine bestellt und erhalten. Die Rolle von Autz’ Ehefrau war undurchsichtig. Einerseits mahnte sie ihn, mit seinen Faxen aufzuhören, andererseits hatte sie Freude daran, was für ein Früchtchen ihr Ehemann doch war.

Autz hatte mich ermuntert, den Ausweis ebenfalls zu benutzen, ich hatte mich geweigert – ein wenig lauwarm, wie ich zugeben muss. In gewisser Weise war ich erleichtert, dass Autz gestorben war. Er hatte mich immer mal wieder zu quälen versucht, und es hatte mich Kraft gekostet, diesen Versuchungen zu widerstehen. Wenn ich nicht von ihm abhängig gewesen wäre, hätte ich ihn manchmal einfach stehenlassen können und sollen. Aber das traute ich mich nicht. Noch dazu litt ich unter mehreren heimlichen Grundgefühlen, von denen mich einige sogar versteckt leiteten. Eines davon war die Überzeugung, dass ich vom Leben ein wenig zu schlecht behandelt wurde. Eine Weile war ich der Versuchung nahe, aber dann siegte wieder meine Angst. Das heißt, ich fürchtete mich davor, dass der Trick über kurz oder lang auffliegen würde, und dann hätte ich ein Strafverfahren am Hals. Das wäre meiner Meinung nach auch Autz zugestoßen, wenn er nicht rechtzeitig gestorben wäre. Ich hatte ihn mehrfach gewarnt, aber er lachte nur über meine Bedenken. Bei ihren hunderttausend Bestellungen, hatte er ausgerufen, dauert es doch monatelang, bis sie solchen Irrläufern nachgehen können, wenn sie sie überhaupt bemerken! Sehr viele Delikte, hatte ich geantwortet, wären tatsächlich hundertprozentig sicher, wenn die Täter nicht glauben würden, sie könnten diese Delikte einfach wiederholen. Erst die Wiederholung macht ein Delikt zweitklassig und damit gefährlich, hatte ich hinzugefügt. Autz war beeindruckt von meinem Argument, aber gleichzeitig war er viel zu verliebt in den Erfolg seines Tricks.

Inzwischen waren meine Augen wieder trocken. Ich betrachtete alte knochige Männer, aus deren breiten Shorts lächerlich magere Beine herausragten. Eine junge Frau radelte vorüber und leckte während des Fahrens ein Eis, ich schaute ihr nach. Es gab in diesen Augenblicken nichts Schöneres als den Anblick einer Frau, die mit wehendem Blondhaar und aufgerecktem Körper auf dem Rad vorüberhuschte. Nein, es gab einen noch schöneren Anblick. Ich sah ihn auf dem Friedrich-Ebert-Platz. Dort stand eine große, schwere Ente auf einem Fuß, mit geschlossenen Augen, offenbar im Stehen schlafend. Ich war begeistert. Gab es das überhaupt? Eine mitten in der Stadt im Stehen schlafende Ente? Ich näherte mich dem Tier, und ich sah, dass alles mit rechten Dingen zuging. Das Tier hatte ein Bein an seinen Körper hochgezogen und hielt trotzdem sein Gleichgewicht. Mit mir staunte ein älterer Mann. Der Mann trug ein peinliches Freizeithemd über der Hose. Er hob seine linke Hand in die Höhe und betrachtete seine zerschundenen Fingernägel. Besonders seinen blauschwarz aufgewölbten Daumennagel sah er lange an. Es handelte sich um einen langsam zurückgehenden Bluterguss. Plötzlich sah ich eine alte Zahnbürste, die dicht neben der Ente auf dem Beton lag. Ich verlor die Aufmerksamkeit für die Ente, dabei hatte ich mich in dieses Bild schon fast verloren. Ja, ich wünschte mir, die Ente nachahmen zu können. Schlafend auf einem Bein in der Stadt herumstehen: dann fiele mir kein weiterer Wunsch mehr ein. Tatsächlich befand ich mich in einer Art Bedrängnis. Wenn ich Maria recht verstanden hatte, musste ich mir bis übermorgen einen neuen schwarzen Anzug kaufen. Maria hatte gesagt, dass ich in meinem alten schwarzen Sakko und der nicht ganz dazu passenden, weil nicht schwarzen, sondern nur dunkelblauen Hose zu keiner Beerdigung gehen könne. Ich bezweifelte Marias Rigorismus, aber ich fühlte mich auch hilflos. Ich hatte schon mehrere Beerdigungen mitgemacht, und jedesmal hatten mir dabei jene Menschen gefallen, die in nicht mehr ganz tadelloser Trauerbekleidung erschienen waren. Gerade das Unpassende der Trauerkleidung war das Zeichen für die Trauer. Ich erinnere mich bis heute an ein paar besonders eindrucksvolle Beerdigungen in meiner Kindheit. Meine Verwandtschaft war (ist) nicht besonders wohlhabend. Meine Tanten und Onkel, auch meine Eltern erschienen stets in mehr oder weniger notdürftig zusammengestellter Trauerkleidung. Die Kleidung drückte die Trauer über ihre eigenen Mängel aus, etwas Passenderes konnte es für eine Beerdigung gar nicht geben. Denn richtig ergreifend waren nicht die Toten, sondern die Lebenden. Aber Maria sah in Autz’ Beerdigung vor allem eine Gelegenheit, mich ultimativ zu einigen Anschaffungen zu nötigen. Außer einem schwarzen Anzug brauchte ich besonders dringend etwa acht Paar neue Socken, ein neues Armband für meine Uhr, eine neue Batterie für meinen Wecker, zwei neue Hemden und einen neuen Wasserkessel. Den Satz: Wir brauchen einen neuen Wasserkessel sprach Maria mit besonderer, auch für mich hörbarer innerer Beteiligung aus, weil der Satz ein Problem anriss, das uns schon lange beschäftigte. Wir hatten keinen gemeinsamen Hausstand, wir lebten nach wie vor in zwei getrennten Wohnungen. Maria wollte, dass wir in einer gemeinsamen Wohnung lebten, am besten in meiner, weil ich – im Prinzip jedenfalls – nichts gegen ein Zusammenleben mit Maria hatte.

Tatsächlich hausten wir, besonders an Wochenenden, wie ein seit langer Zeit aufeinander eingespieltes Paar zusammen, in der Regel bei mir. Um den Konflikt wenigstens anzudeuten, verweise ich nur auf meine Erleichterung, wenn Maria nach einem gemeinsamen Wochenende am Montagmorgen meine Wohnung wieder verließ. Ich hielt den Konflikt geheim, weil ich nicht erklären konnte, worin meine Erleichterung denn bestand, wenn Maria am Montagmorgen wieder ging. Ich empfand nur ein vages Freiheitsgefühl, ein endlich wieder eingetretenes Unbelastetsein. Ich fand dieses Gefühl selbst ungerecht, weil Maria sich nichts zuschulden kommen ließ, wenn ich von ihrem gelegentlichen Alkoholismus einmal absehe. Ich hielt den Mund und litt in mich hinein. Das wiederum fand ich nicht ungewöhnlich, denn ich war voll von diesen kleinen Unaufrichtigkeiten, die das fortgeschrittene Leben mit sich bringt wie Hornhaut an den Fersen oder ein überzogenes Konto.

Am Rand des Friedrich-Ebert-Platzes stand das Kaufhaus ELITE. Es war ein kleines, einstöckiges Kaufhaus, in dem es Haushaltswaren, Kinderkleidung, Schuhe, Kittelschürzen und eine Cafeteria gab, außerdem einen Schlüsseldienst und eine Ein-Mann-Schuhmacherei. Mir fiel ein, dass ich hier einen neuen Wasserkessel kaufen könnte, dann hätte ich wenigstens eine der Anschaffungen hinter mir. Maria sagte, in unserem Wasserkessel (sie meint: meinen Wasserkessel) befinde sich so viel Kalkstein, ich solle ihn wegwerfen. In früheren Jahren hatte ich über die Kühnheit des Kaufhauses, sich ELITE zu nennen, lachen können, heute nicht mehr. Ich hatte lange nichts mehr im ELITE gekauft, aber jetzt, als ich durch das Erdgeschoss schlenderte, war ich doch erschüttert. Es war fast leer. Die Verkäuferinnen standen unbeschäftigt hinter ihren Verkaufstischen und warteten, dass jemand etwas kaufte. Insofern war ich für sie vielleicht ein Hoffnungsschimmer. Ich steuerte die Haushaltsabteilung am anderen Ende des Erdgeschosses an. Ich hatte schon viel über die Krise der Kaufhäuser gelesen, aber dass es so schlimm aussah, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich fragte mich (weil ich ebenfalls nur noch selten Kaufhäuser aufsuchte), ob mich eine Mitschuld am Niedergang der Kaufhäuser trifft. In meiner Jugend herrschte in den Kaufhäusern jeden Tag ein Riesengetümmel. Die Leute strahlten, wenn sie etwas zum Kaufen gefunden hatten oder auf einer der neuen Rolltreppen in ein höher liegendes Geschoss fahren durften. Es muss damals ein Glück gewesen sein, in einem Kaufhaus umherzugehen. Alles weg! Ich blieb sogar stehen und staunte über die Leere ringsum. Der Wasserkessel, den ich erstand, kostete nur 3,50 Euro, worüber ich erneut ein flüchtiges Schuldgefühl hatte. Ich überlegte, ob ich hier nicht gleich ein neues Bett kaufen sollte, aber Betten gab es hier nicht, nur Bettwäsche. Sollte ich noch schnell ein größeres Kaufhaus aufsuchen und heute noch ein neues Bett kaufen, damit mein guter Wille deutlich wurde?

Aber es war mir nicht möglich, mehr als ein Kaufhaus pro Tag zu betreten, und auch dies nur höchstens einmal in der Woche. Maria fand mich in dieser Hinsicht zu zaghaft. Sie hatte mir schon öfter angeboten, gemeinsam mit ihr ein neues Bett zu kaufen. Sie versprach sich davon eine größere Effizienz. Sie sagte tatsächlich: Effizienz. Das war eines der Worte, die in ihrer Werbeagentur häufig verwendet wurden. Ich gebe zu, meine mangelhafte Kauffreude hatte, was das Bett betraf, einen delikaten Hintergrund, über den ich mit Maria nicht sprach. Tatsächlich hatte ich in meinem Bett schon mit Thea über viele Jahre hin geschlafen. Ich hatte daran viele außerordentliche Erinnerungen. Wenn Maria von diesem Zusammenhang gewusst hätte, wäre sie empört gewesen und hätte vielleicht über Konsequenzen nachdenken müssen. Auch das Wort Konsequenzen stammte aus der Werbeagentur. Es war schön, eine mit vielen Körperdetails angefüllte Zeit über die Jahre hin durch das Leben zu schleppen. Wenn ich kühn gewesen wäre, hätte ich mir jetzt einen neuen Anzug gekauft. Aber ich war nicht kühn, ich fühlte mich schwächlich durch zu viele Erinnerungen. Die Beerdigung von Autz war für übermorgen angesetzt, und es wurde immer wahrscheinlicher, dass ich in meinen ältlichen Kleidern daran teilnehmen würde. Ich gefiel mir in meinen nicht mehr ganz frischen Kleidungsstücken. Ich sah aus wie ein aus früherer Zeit übriggebliebener Herr. Maria würde nicht mitkommen zur Beerdigung, ich hatte sie gefragt. Es sei denn, ich kaufte mir einen neuen, wirklich schwarzen Anzug. Am Himmel zogen dunkle Regenwolken auf, ein heftiger Wind stieß über den Platz und beugte die Sträucher in den Gärten. In dem Kino Excelsior lief ein Film mit dem Titel »Flucht ohne Ende«. Wenn ich jetzt ins Kino gegangen wäre, hätte ich den neuen Wasserkessel eineinhalb Stunden lang in den Händen halten müssen. Dennoch betrat ich den leeren Vorraum des Kinos. Durch eine offene Doppeltür sah ich in den Vorführraum und erblickte sechs oder sieben vereinzelte Zuschauer. Warum gehen so viele einsame Männer ins Kino? Ich sah kein einziges Pärchen oder zwei alternde Frauen nebeneinander. Durch den Anblick der reglosen Männer verwandelte sich der Vorführraum in einen Wartesaal für Hilfsbedürftige. Als hilfsbedürftig wollte ich auf keinen Fall gelten, nicht einmal in einem halbdunklen Kinosaal. Die alleinsitzenden Männer sahen zu krankenhausmäßig aus. Wahrscheinlich wartete der Kinobesitzer, bis die Vorstellung angefangen hatte, dann würde er die evangelische Seelsorge anrufen und sagen: Hier sitzen sieben Gefährdete, wollen Sie nicht mal vorbeischauen? So dachte ich vor mich hin und verließ den Vorraum. Draußen sah es inzwischen nach einem Gewitter aus. Der Himmel war dunkler geworden und der Wind biestiger. Ein weinendes Kind wurde im Kinderwagen schnell vorübergefahren. Vögel flogen nervös auf und ließen sich drei Meter weiter erneut nieder. Die schweren Tauben sahen meinen schon lange toten Tanten ähnlich. Kein Tier kann ratloser schauen als eine Taube. Ein Mann öffnete eine Mülltonne nach der anderen, fand aber nichts. Es war Hochsommer geworden. Als ich noch mit Thea zusammen war, fuhren wir jedes Jahr weg. Seit Thea aus meinem Leben verschwunden war, hatte ich mir den Urlaub abgewöhnt. Beziehungsweise, es war niemand mehr aufgetaucht, der mich Jahr für Jahr in den Urlaub zwang. Maria drängte zwar auch in den Urlaub, aber gegen sie konnte ich mich seltsamerweise durchsetzen.

Soeben fielen die ersten Regentropfen. Es waren große, schwere Tropfen, die auf einen Platschregen schließen ließen. An einigen Fenstern erschienen Hausfrauen und ließen die Rolläden halb herunter. Ein Blitz zuckte über den Platz, der Regen wurde stärker. Ich drückte mich gegen eine Hauswand, die mich nicht wirklich schützte. In meiner Einfallslosigkeit lief ich zurück zum Kino. Im Vorraum saß jetzt eine stillende Mutter, die sich an mir nicht störte. Sie sah nicht einmal auf, sondern blickte ohne Unterbrechung auf den Säugling hinunter. Es ist eine erfreuliche Entwicklung, dachte ich, dass Babys in aller Öffentlichkeit gestillt werden. Der Anblick hatte auf Männer vermutlich eine erzieherische Wirkung. Sie begreifen dann besser, dass Frauenbrüste über das männliche Begehren hinaus einen ethischen Sinn haben. Diese Belehrung war (ist) gerade für mich dringend notwendig. Außer mir und der Mutter mit Kind war niemand im Vorraum. Ich schaute Filmbilder in den Schaukästen an und tat so, als würde ich mir gleich eine Eintrittskarte kaufen. Tatsächlich linste ich, so versteckt ich konnte, auf die Brust der stillenden Frau. Wenn ich Brüste (oder Teile davon) im Ausschnitt einer Frau sehe, kämpfe ich sofort gegen eine übermäßige Anziehung, auch bei schwangeren Frauen. Unter dem Eindruck des vorrückenden Bauchs treten bei schwangeren Frauen die Brüste in den Hintergrund, beziehungsweise sie werden unscheinbar, dafür aber (sozusagen) häuslicher und kameradschaftlicher. Die Brust der stillenden Frau war groß, weiß und jetzt fast ganz freiliegend. Mein Vergnügen (meine Lust) floss frei zwischen der Frau und mir hin und her, weil die Frau noch immer keine Anstalten machte, das Stillen zu verbergen. Obgleich mir der Anblick über die Maßen gefiel, spürte ich einen Schmerz im Oberkörper. Denn merkwürdig an der Schönheit ist, dass man sie immer nur anschauen kann. Man kann nichts davon mit nach Hause nehmen oder ein kleines Teil von ihr an einer besonderen Stelle aufbewahren. Man kann Schönheit immer nur anstarren, mehr ist nicht zu holen. Wenn man sie lange angeschaut hat, muss man wieder gehen. Wenn man sehr viel Schönheit auf einmal gesehen hat (zum Beispiel Venedig oder den lieblichen Vordertaunus) und dann mit leeren Händen verschwinden muss, wird der Mensch ein wenig schwermütig. Deshalb war es sinnvoll, sich mit kleineren Mengen Schönheit zu begnügen. Das Problem im Augenblick war, dass ich mit mir nicht einig wurde, ob eine weitgehend freiliegende Frauenbrust eine kleine oder schon eine größere Schönheit war. Während meiner Gedanken zum Thema Schönheit hatte der Regen draußen stark nachgelassen. Außerdem war ein Mann im Vorraum erschienen und hatte die Doppeltür zum Kinosaal geschlossen. Ich stellte mich hinter die Schwingtüren des Ausgangs und sah hinaus auf die Straße. Der Säugling hatte offenbar genug getrunken und wurde von seiner Mutter in den Kinderwagen zurückgelegt. Auch in mir rührte sich die Idee, dass ich vielleicht Hunger haben könnte. Es war Frühabend geworden, die Stadt leerte sich. Ich überlegte, ob ich an der Imbiss-Theke eines Kaufhauses eine Suppe zu mir nehmen oder ob ich mir in einer Metzgerei einen Fertigsalat für zu Hause mitnehmen sollte.

Kaum hatte der Regen aufgehört, ließen sich große Krähen auf dem Gehweg nieder und suchten nach Nahrung. Einige der Vögel spazierten in der Mitte der Straße, was mir gefiel. Die Frau verließ mit Kind und Kinderwagen den Vorraum, ich schaute beiden nach und hatte dabei wieder diesen Schmerz im Oberkörper. Die Nähe des Kinos führte jetzt dazu, dass ich an meine tote Mutter dachte. Sie hatte von Zeit zu Zeit verkündet, dass sie demnächst zum Film gehen werde. Zum Film gehen war in meiner Kindheit eine Redensart vieler Hausfrauen. Meine Mutter war schön und eine regelmäßige Leserin der Zeitschrift »Film und Frau«, eine merkwürdige Zeitschrift, die von Monat zu Monat aus dem Leben von Filmschauspielerinnen berichtete und fast ausschließlich von Frauen gelesen wurde, die noch nicht beim Film waren. Ein Hund mit einem verbundenen Bein lief vorüber. Das verbundene vierte Bein hielt er nach vorne von sich weg. Er konnte tatsächlich auch auf drei Beinen gut laufen. Ich kannte in der Nähe eine überteuerte Boutiquen-Metzgerei, wo ich einen Fertigsalat (mit Käse und Ei) verlangte. Kaum hatte ich ihn erhalten, schämte ich mich seiner. Ausgerechnet ich, der sich auf seine Individualität so viel zugute hielt, ging wie ein x-beliebiger Massenmensch mit einem Fertigsalat nach Hause. Eigentlich hatte ich mir einen neuen Anzug und vielleicht sogar ein neues Bett kaufen wollen, aber es hatte nur zu einem Fertigsalat in einem scheußlichen Plastikbehälter gereicht. Jetzt trug ich mein Fertigschicksal in meine Fertigwohnung, wo ich einen Fertigabend vor dem Fernsehapparat verbringen würde. Es sei denn, Maria würde mich anrufen, womit leicht zu rechnen war. Mit Maria verband mich eine unangenehm vielschichtige Empfindung. Eigentlich wünschte ich mir seit längerer Zeit eine andere Frau, eine solche war jedoch nicht in Sicht. Eigentlicher noch war ich mit Maria zufrieden, ja, vermutlich liebte ich sie inzwischen. Ich suchte eine Frau, deren Anwesenheit ich ohne Fluchtgedanken ruhig ertrug. Diese Frau war Maria nicht. Sie hatte ein Problem, das allmählich auch meines wurde: Sie trank zuviel. Seit Jahren brachte sie, wenn sie mich abends besuchte, ein oder zwei Flaschen Wein mit. Ich nahm an, Maria wollte, dass ich irgendwann genauso leben würde wie sie. Ich sollte den Abend mehr oder weniger alkoholisiert zubringen und dann ein wenig benommen neben ihr einschlafen. Aber Maria schaffte es nicht, ich war kein Trinker. Ich durfte ihr nicht sagen, dass es mir ein gewisses Vergnügen machte, die nicht mehr ganz ihrer Sinne mächtige Maria neben mir liegend zu betrachten. Ich schätzte es auch, dass unsere Liebesabende durch Alkohol nicht allzu lange dauerten. Es war mir recht, wenn ich nicht gar zuviel reden musste. Die meisten Menschen hatten in alkoholisiertem Zustand ein starkes Redebedürfnis, aber nicht viel Ausdauer. Rasch wurde Maria müde und schlief häufig während ihres heftigen Redens ein.

Und wenn sie fest eingeschlafen war, zog ich mich manchmal wieder an, verließ die Wohnung und traf mich mit ein oder zwei Kollegen in einer Kneipe. Dieses Verhalten war Maria besonders verhasst. Sie hatte die Vorstellung, dass zwei Menschen nach einem Beischlaf gemeinsam gestimmt waren, und sei es im Schlaf. Meine postkoitalen Ausflüge machten mir bewusst, dass ich Maria nicht leicht ertrug. Obwohl ich inzwischen mit ihr fest liiert war, hatte ich immer öfter das Gefühl, dass ich neben ihr immer einsamer wurde. Das war natürlich meine Schuld. Ich hätte vor mir selbst anerkennen müssen, dass Maria nicht zu mir passte. Aber ich kam mit meiner Loslösung nicht voran. Marias Art, sich an mich zu klammern, rührte mich nicht nur sehr, sondern flößte mir außerdem die Idee ein, dass ich Maria gegenüber eine Aufgabe zu erfüllen hätte. Nur glaubte ich selbst nicht an diese Aufgabe. Diese Gewissheit berührte die tiefste Schicht unseres Problems: Ich hatte selbst nur mangelndes Talent zu einem sogenannten normalen Leben. Nehmen wir als Beispiel das ruhige Nebeneinandersitzen von Mann und Frau in einem Zimmer. Die Frau betrachtet die Knöpfe an ihrer Wollweste, der Mann liest die Zeitung oder sitzt vor dem Fernsehapparat. Wenn eine solche Situation zwischen uns andauerte, fühlte ich bald den Zwang, dass ich etwas sagen müsste. Und fing tatsächlich an zu reden: Gegen meinen Willen und oft auch gegen mein Vermögen. Wenn ich nicht reden wollte oder konnte, verließ ich mit einem Schuldgefühl den Raum. Zum Beispiel ging ich ins Bad und duschte oder ich putzte Schuhe auf dem Balkon. Wenn ich danach wieder im Zimmer erschien, fragte Maria: Warst du duschen? Dann musste ich mich beherrschen, um nicht aus der Haut zu fahren. Maria fühlte unsere inneren Unstimmigkeiten und schwieg oft, was ich ihr hoch anrechnete. Allerdings fühlte sie sich dann auch schuldig und trank noch mehr.

Schon im Treppenhaus hörte ich mein Telefon klingeln. Das konnte nur heißen, Maria befand sich inmitten einer krisenhaften Phase und war überzeugt, dass ich ihr helfen könne.

Ich ruf schon zum dritten Mal an! rief sie in den Hörer.

Ich war einkaufen, sagte ich.

Du? Einkaufen?

Stell dir vor, ich habe einen neuen Wasserkessel gefunden!

(Den Fertigsalat erwähnte ich nicht.)

Hast du heute abend schon was vor?

Nein, sagte ich, ich bin erschöpft.

Schon wieder?

Das wird in Zukunft öfter passieren; ich musste die Pläne für einen Erweiterungsbau eines Supermarktes fertigstellen, damit hatte ich nicht gerechnet.

Und was bedeutet das?

Ich werde heute frühzeitig ins Bett gehen und, wenn möglich, lange und viel schlafen.

Das klingt, als würdest du mich nie wieder sehen wollen.

Maria! Was redest du! Ich wette, dass wir uns schon morgen treffen. Oder übermorgen.

Wann und wo?

Zum Beispiel nach der Beerdigung.

Bist du dann nicht wieder erschöpft?

Doch, antwortete ich, aber weil ich dann ja ausreichend geschlafen haben werde, werde ich auch die kommende Erschöpfung aushalten.

Wie kompliziert und umständlich du wieder bist!

Maria lachte.

Weißt du, dass du mich hiermit in einen Rotwein-Abend stürzt?

Maria! rief ich; so erpresserisch kannst du mit mir nicht reden.