Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

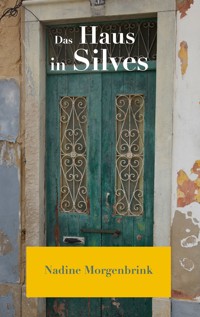

Lillys Leben gerät aus den Fugen als sie einen Brief aus Faro an der Algarve bekommt. Die Leerstellen in ihrem Leben werden plötzlich mit Leben gefüllt und sie begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit ihrer Familie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 473

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alle Handlungen und Personen dieses Romans sind frei erfunden.

Eu continuo pensando em seus olhos.

Inhaltsverzeichnis

Ende Juni 2018: München-Schwabing

Anfang Juli 1964: Lissabon

Oktober 1989: Westberlin

Juli 2018: Miesbach

Juli 1964: Köln-Deutz

Herbst 1989: West-Berlin. München.

Juli 2018: München-Schwabing

November 1964: Köln-Deutz

Mitte Juli 2018: Flughafen München

Mitte November, Anfang Dezember 1964: Ponte de Lima

Anfang November 1989: West-Berlin. München

Mitte Juli 2018: Lissabon-Algarve

Kurz vor Weihnachten 1964: Ponte de Lima

Dezember 1989: West-Berlin

Juli 2018: Lagos, Algarve

Kurz nach Weihnachten 1964: Merzenich

Mitte März 1990: München

Juli 2018: Lagos, Algarve

Mitte Januar 1965: Merzenich

Juli 2018: Marina in Lagos, Algarve

Ende Januar 1965: Gummersbach

Mai 2018: Silves, Portugal

Anfang Februar 1965: Gasthof in Merzenich

17. Juli 2018: Lagos, Algarve

Februar 1965: Merzenich und Gummersbach

19. Juli 2018: Faro, Algarve

März 1965: Gummersbach. Merzenich

18. Juli 2018, mittags: Faro, Algarve

Anfang März 1965: Merzenich

19. Juli 2018, nachmittags: Silves, Algarve

Spät im April 1964: Köln

19. Juli 2018, später Nachmittag: Silves, Algarve

14. Mai 1964: Köln

19. Juli 2018, früher Abend: Silves, Algarve

14. Mai 1964, Nachmittag und Abend: Köln. Ponte de Lima

19. Juli 2018, später Abend: Silves, Algarve

15. und 16. Mai 1965: Köln und Merzenich

20. Juli 2018, morgens: Silves, Algarve

Anfang Juni 1965: Merzenich

20. Juli 2018, später Nachmittag: Silves, Algarve

10. Juni 1965: Merzenich

20. Juli 2018, später Abend: Silves, Algarve

13. Juni 1965: Ponte de Lima, Nordportugal

15. Juni 1965: Ponte de Lima, Nordportugal

21. Juli 2018, früher Morgen: Silves, Algarve

Ende Juni 1965: Porto

21. Juli 2018, Nachmittag: Lagos, Algarve

30. Juni 1965: Porto

1. Juli 1965: Porto

21. Juli 2018, (früher) Abend: Silves

Ende August, Anfang September 1965: Ponte de Lima

22. Juli 2018: Porto

14. August 2018, Nachmittag: Miesbach

Irgendwann im Frühjahr 1966: Ponte de Lima

14. August 2018, später Nachmittag: Miesbach

14. August 2018, später Nachmittag: Miesbach

14. August 2018, später Abend: München & Silves

Epilog: 29. Juli 2022: München-Schwabing

Ende Juni 2018

München-Schwabing.

Dieser brutale Sommer: es wird einfach nicht kühler. Wenn es an Siebenschläfer brütend heiß ist, regnet es sieben Wochen nicht, hat Leo gesagt und Leo hat immer Recht! Seit Anfang Mai geht das jetzt schon so mit dieser Hitze und da war dieser Siebenschläfer noch in seinem Bau herumgesessen.

Ich hocke viel auf meinem Zimmer und lerne trotz des herrlichen Wetters. Ist ja auch durchaus sinnvoll, wenn man für ein Staatsexamen büffeln soll. Draußen, im Freien, kann ich mich nicht recht konzentrieren; zu viel Ablenkung. „Mit neunundzwanzig wird es langsam Zeit…“ Ich höre meinen Vater reden und sehe ihn mahnend vor mir: „Lilly“, sagt er dann, „Lilly, irgendwann musst du jetzt dann mal auf eigenen Beinen stehen.“ Dann blättere ich um und suche mir ein neues Thema zum Lernen. Ich stehe auf meinen Beinen, aber bin halt finanziell noch nicht ganz unabhängig, nennen wir es vielleicht so.

Aber das Leben bringt eben Abwege mit sich und einer dieser Abwege war mein Lehramtsstudium gewesen. Im August werde ich nun endlich das Examen ablegen. Dad wird sich freuen. Nicht wie alle meine Freundinnen im Frühjahr, sondern im Herbst. Damit ich zum Beginn des Referendariats noch viel Zeit habe. Bei mir war eigentlich immer alles irgendwie auf Abwegen geschehen, wenn ich so recht darüber nachdenke. Es gab da bislang zahlreiche Höhen und Tiefen, aber selten nur gerade Pfade und das setzte sich bis zum Ende des Studiums einfach fort. Aber dann, so habe ich es Dad versprochen, wird aus der geschwungenen Halbrunden eine Schnurstracksgerade. Aber mit dem Unrunden im Lebenslauf müsste er sich eigentlich auskennen.

„Erzähl schon“, sagt Leo. Er ist mein Mitbewohner. Nicht mein Freund, auch wenn wir das der lieben, alten Frau Reitmeier von nebenan besser mal nicht erklären. Und besser auch nicht erwähnen, dass Leo mit Tim zusammen ist und der nicht zu uns zu Besuch kommt, wenn er an der Tür klingelt und immer so freundlich Grüß Gott zur Frau Reitmeier sagt, sondern eben zu seinem Leo. Frau Reitmeier stammt aus einer anderen Zeit, aber vermutlich hätte sie gar kein Problem mit dem Paar Leo und Tim. Aber wir schweifen ab…

Leo war letzten Winter in das freie Zimmer eingezogen. Mein Vater hat diese Dreizimmerwohnung vor Urzeiten einmal gekauft, als man in München noch Häuser zum heutigen Preis eines Garagenstellplatzes kaufen konnte, sagt er. Dad kassiert moderat Miete von meinen Mitbewohnern und überlässt mir die Auswahl. „Dad, du brauchst doch jemanden, der sich um die Wohnung kümmert“, hab ich ihm einmal scherzend gesagt, als er wieder anfing damit: ich sollte doch bitte ans Ende meines Studiums denken! Als wäre mit dem Ende der Studienzeit auch zwangsläufig ein Auszug verbunden, denke ich mir aber nun.

Ich weiß freilich selbst, dass man mit neunundzwanzig nicht mehr die Jüngste ist auf dem Lehrermarkt. Aber ich hatte dafür halt eine ziemlich krumme Biografie im Gepäck, die mir schlussendlich ein Plus an Lebenserfahrung bringt. Mein Architekten-Papa, der akkurat einst mit Bleistift, Lineal und selten auch mit dem Radiergummi hantiert hat und seit einiger Zeit diese Arbeiten mit der gleichen Akkuratesse digital durchführt, verweist dann nur allzu gern auf meine erste Mitbewohnerin Natasza. Oh ja, perfect Natasza!

Ihre Familie ist nach dem Fall des eisernen Vorhangs nach München gekommen. Natasza ist Jahrgang 1992, drei Jahre jünger als ich und seit zwei Jahren fertig, hat nun auch das Referendariat hinter sich und jetzt eine Stelle an einer schnuckeligen, kleinen Grundschule draußen in einem der Vororte von München. Sie hat ihren Michal aus Prag geheiratet und bald kommt das erste Kind.

„Ja Dad, so what!“, hab ich meinen Vater ausgeschimpft und war wirklich etwas angefressen. Nicht alle sind eben so geradlinig wie du und meinetwegen Natasza. Fast bin ich ein bisschen zu sauer gewesen, zumal Dad nicht in allen Dingen tatsächlich so geradlinig war wie in seinem Studium. Da waren schon auch bei ihm einige Schleifen in der Biografie.

„Dann erzähl mir doch endlich mehr von deinem krummen Lebenslauf!“, hat Leo gefordert, mir einen Becher mit selbst gemachter Zitronen-Pfefferminzlimonade in die Hand geschoben und aus dem schrägen Dachfenster nach unten geschaut auf das Herz Schwabings.

Dort tobt auch spätabends noch das Münchner Nachtleben. Junge Leute von links, nach rechts, Familien auf dem nächtlichen Nachhauseweg. Theater- oder Opernbesucher, die nach der Vorstellung noch einen Cocktail oder einen Wein getrunken haben, heimwärts, Richtung U-Bahn oder zu ihren schicken Appartements in der Türken- oder Amalienstraße.

„Ist eigentlich nicht so spannend“, sage ich knapp, weil ich gerade lieber etwas über intrinsische Motivation lernen will, als über mich und meine Vergangenheit zu sprechen. „Bestimmt schon, wenn du schon so drauf rumreitest, dass geradlinig jeder könne, du aber nicht!“ Leo hat mich erwischt und lässt nicht locker.

Kurz reiße ich das Jahr Auszeit nach dem Abi an: der Versuch bis Australien zu kommen endete in einer kurzen, aber wilden Affäre auf Sansibar. Danach begann ich das Studium. Erstmal Jura, das hatte Opa Alfred sehr gefallen. Aber nicht meiner Einstellung zum Lernen und zum Leben. Vier Semester und Ende im Gelände. Dann nochmal drei Monate Freiheit und von Joga und Nichtstun geprägte Findungsphase bei der Bäckerei Hasenöhrl hinter dem Tresen; wenigstens darauf hatte Dad bestanden. Und schließlich dann das Lehramtsstudium. Das aber nun immerhin bis fast schon zum Ende.

„Was ist daran jetzt so krumm? Diese Art Lebenslauf weist heutzutage doch fast jeder zweite Student auf“, lacht Leo mit mir.

„Das heißt doch noch lange nicht, dass es nicht auch zuvor schon wilde Biegungen gegeben hat und ich will dir was verraten, Leo, diese wilden Biegungen gehen bis in eine Zeit zurück, als es mich noch gar nicht gab.“ Ich nehme einen Schluck von der herrlich frischen Limonade und lehne mich zurück. „Diese Schleifen und Runden stammen von Opa Alfred und meinem Dad. Vor allem aber stammen sie von Opa.“

Anfang Juli 1964

Lissabon.

Mittwoch, erster Juli 1964. Schon am Bahnhof in Lissabon war es ungewöhnlich frisch für diese Jahreszeit. Der Wind pfiff um alle Ecken. Früh am Morgen hatte es nur etwa zwölf Grad. Trotzdem fühlte sich Pascoal irgendwie wohl. Er mochte diese Stadt. Er war hier nicht zu Hause, liebte Lisboa aber sehr. Auch diesmal sollte er nicht lange bleiben.

Seine Heimat im Norden Portugals hatte er am Tag zuvor verlassen, war mit dem klapprigen Bus bis Porto gefahren und weiter mit der Eisenbahn in die Hauptstadt gereist. In der Nähe des Bahnhofs hatte er in einer kleinen Frühstückspension übernachtet. Dafür hatte das Geld gereicht. Der Vater hat ihm die Adresse aufgeschrieben und gesagt: „Ich hab da mal einen Bekannten gehabt, der dort gearbeitet hat.“ Über vier Ecken eine angenehme und erschwingliche Schlafstatt, so lief das.

Die Fahrt nach Deutschland würde lang genug werden, da sollte der älteste Sohn wenigstens eine Nacht lang noch bequem schlafen. Die Betten waren frisch bezogen gewesen und schon im Stiegenhaus hatte es nach Café und Pasteis de Belem gerochen.

Als Pascoal die steile Treppe nach unten gestiegen kam, fühlte er sich bereit für das große Abenteuer. Die Besitzerin der kleinen Pensão Paraiso stand mit einer schicken weißen Schürze hinter dem, was man Bar oder Tresen nennen konnte und hantierte mit den kleinen Kaffeetässchen. „Um café para você?“, fragte sie Pascoal, „magst du einen Kaffee?“ Er nickte, noch ein wenig verschlafen.

Er war am Vorabend seinen Gedanken nachgehangen, lange am Ufer des Tejo entlang geschlendert, hatte in einem winzigen Lokal eine Portion Sardinhas verspeist und viel über seine Zukunft nachgedacht. Was ihn mächtig stutzig machte, war, dass er eigentlich kaum Angst verspürte vor dem Ungewissen, das nun auf ihn warten würde. Nur Leocádia für längere Zeit zurückzulassen, riss eine Wunde in sein Herz.

Nach dem kleinen Kaffee und einer letzten Pastel de Nata, dieser unverschämten Verführung aus Blätterteig und Vanillecreme, deren Ursprung im Stadtteil Belem lag, machte er sich mit seinem sperrigen, schwarzen Koffer auf den Weg in Richtung Bahnhof. In der Hand hielt er stolz sein Zugticket. Darauf stand: Colónia Estação Deutz. Pascoal umklammerte das Stückchen Karton fest in seiner Jackentasche. Er würde einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Er würde Geld verdienen, seinen Unterhalt selbst bestreiten und der Familie etwas von seinem Lohn nach Hause schicken können. Und dann, wenn er sich eingerichtet hatte, würde Leocádia nachkommen. Sie würden endlich heiraten und eine Familie gründen und kurz bevor das erste Kind in die Schule kommen sollte, wollte er zurück nach Ponte de Lima im Norden Portugals. Das waren Pascoals Vorstellungen. Und die seiner Eltern. So hatte er es mit seinem Vater wieder und wieder besprochen, so hatte es auch Leocádias Eltern gefallen und so sollte es sein.

Als er durch das Portal der Estação de Santa Apolónia ins Innere des Bahnhofs schritt, spürte er sein Herz nun doch heftiger in der Brust pochen als sonst. Fast hundert Jahre war das Gemäuer alt. Von außen erinnerten die majestätischen, weißen Fassaden nicht wirklich an einen Kopfbahnhof, vielmehr erschien es wie ein stattliches Regierungsgebäude oder wie der Sitz eines einflussreichen Fabrikanten.

Pascoal nahm den typischen Geruch wahr, der Bahnhöfen eigen war: eine Mischung aus heißem Eisen, den Ausdünstungen warmgesessenen Leders und dem sommerlichen Schweiß der Menschen, die durch den Bahnhof strömten wie die Ameisen in ihrem Bau. Scheinbar völlig ohne Sinn und Ordnung und doch alle so zielstrebig wie nur irgend denkbar. Fast fühlte sich der Zwanzigjährige verloren in all dem Treiben. Der junge Mann vom Land, der in Lissabon fremd war, auch wenn er die Stadt kannte, spürte etwas Beklemmendes bei so vielen Menschen um sich herum. Wie sollte das erst in Deutschland werden, fragte er sich und fröstelte ein wenig.

Vater und Sohn waren einmal in einer großen Bank gewesen in dieser für sie riesigen Stadt, um einen kleinen Kredit zu bekommen. Ein Nachbarsohn hat dort gearbeitet. Sie hatten dann auch in Lissabon Pascoals Gastarbeitervisum für Deutschland organisiert und in dieser Stadt war die Großmutter vor einigen Jahren im Hospital de Santa Maria gestorben, als es keine Heilung mehr gab. Trotz dieses traurigen Ereignisses einst - er war vierzehn gewesen - war Pascoal immer gern in Lissabon. Nun galt es nach nur einem halben Tag aber schon wieder Abschied zu nehmen. Für längere und unbestimmte Zeit. Vielleicht würde er über Weihnachten zurückkommen in die Heimat.

Pascoal fröstelte noch mehr, als er sich auf die Suche nach dem richtigen Zug machte. Es gab nur zwei Gleise und doch musste sich der junge Mann erst einmal zurechtfinden, denn für einen wie ihn, der das Leben auf dem Land gewohnt war, die Weite und Stille, ist die große Stadt immer Abenteuer und die vielen Eindrücke schienen ihn ein wenig zu überfordern. Lissabon war eine Herausforderung für ihn.

Er beobachtete Männer in schicken Anzügen, mit Aktenmappen in der Hand. Er sah Frauen in kleinen Grüppchen, die unaufgeregt ihrer Wege gingen. Eine ältere Dame schob einen Kinderwagen den Bahnsteig entlang. Sie schien immerfort nach jemandem zu suchen. Da! Sie winkte einer jungen Frau, die einem Zug entstieg, der gerade quietschend in den Bahnhof eingefahren war. Die Tochter bestimmt, vermutete Pascoal kurz, ehe sein Blick endlich auf der klappernden Anzeigetafel den richtigen Zug erwischte: 10:33 Uhr, Gleis 1, Paris - Gare de Lyon. Ein wenig hatte er schon Angst vor dem Umsteigen dort. Er sprach kein Wort Französisch. Und in Paris würde niemand auf ihn warten. In Köln, so hatten sie Pascoal versprochen, werde am Bahnhof jemand stehen und ihn abholen. Er hoffte sehr, dass das zutraf, was die Firma ihm versprochen hatte. So zuversichtlich er auch war, irgendwie bereitete Pascoal die Reise nun doch Kopfzerbrechen.

Nach einer Weile, die er auf dem Bahnsteig noch zugebracht und die Leute beobachtet hatte, wie sie einund ausstiegen, schnappte er sich den schweren Lederkoffer mit den klappernden Schnallen und wuchtete ihn in den Eisenbahnwagon. Irgendwo quietschte eine Lokomotive. In diesem Bahnhof trafen sich moderne Dieselloks und alte Dampfeisenbahnen zu einem munteren Stelldichein. Während die Älteren Würde und Langlebigkeit demonstrierten, protzten die jungen Dieselloks mit ihrer Kraft und Ausdauer. Pascoal schaute einer Dampflokomotive hinterher, die auf der anderen Seite der Gleise mit mächtigem Getöse und laut stampfend und schwer atmend den Bahnhof verließ. So würde es ihm auch gleich gehen, dachte er belustigt bei sich. Schwermütig atmend und doch voller Freude immer schneller dem Ziel zueilend, erfüllt mit innerer Neugierde auf das Neue.

Er zog den Koffer langsam hinter sich her und sank dann fast ein wenig erschöpft auf einen freien Sitz in der zweiten Klasse. Zwar waren die Kissen und Decken in der Pensão weich und wohlig gewesen, dennoch hatte er nicht lange genug geschlafen und hatte immer wieder an Leocádia denken müssen. Ob sie wohl auch schlecht hatte schlafen können?

Bald schon füllte sich der Wagon. Die ersten Leute kamen noch vor der Abfahrt miteinander ins Gespräch. Wohin die Reise gehe? Warum man den langen Weg auf sich nehme? Nachdem es der einzige Direktzug nach Paris war, fuhren die meisten eine sehr weite Strecke. Ein älterer Herr mit grauem Haar setzte sich Pascoal gegenüber. Er hatte einen feinen Anzug an, dessen Nadelstreifen perfekt saßen. In der Hand trug er lediglich einen kleinen Aktenkoffer, weiteres Gepäck hatte er nicht. Es schien fast, als beäugte der Mann den Jüngeren argwöhnisch aufgrund dessen riesigen Koffers, den er ins Gepäckfach gewuchtet hatte. „Längere Reise?“, fragte er Pascoal in einem Halbsatz und nickte ihm dabei zur Begrüßung zu.

„Nach Alemanha“, sagte Pascoal sichtlich etwas eingeschüchtert. Da lugte der Grauhaarige kurz unter seiner goldenen Brille hervor.

„Admiro sua curagem, mio menino!“ Dabei tupfte er sich vorsichtig an den Hut, den er sogleich vom Kopf nahm und zum Aktenkoffer in das Gepäckfach legte. Er bewunderte also Pascoals Mut. Pascoal empfand sich alles andere als einen mutigen Jungen, vielmehr war es einfach nur ein Schritt in eine bessere Zukunft wie er hoffte. „Was weißt du über Alemanha?“, wollte der Graumelierte wissen. „Wenig“, musste Pascoal zugeben. Kühle Luft, wenig Meer, große Städte. Sicher, er wusste um das, was in der jüngeren Vergangenheit passiert war. Wusste nicht, dass genau an dem Tag seiner Abreise in Deutschland das Staatsoberhaupt neu gewählt wurde. Wusste nicht wirklich, was ihn erwarten würde, wie die Menschen dort so tickten und ihre Sprache beherrschte Pascoal auch noch nicht.

In seinem Dorf im Norden Portugals gab es nicht viel Arbeit und da war der Posten auf dem Bau in Alemanha allemal eine bessere Alternative, als auf günstigere Zeiten vor Ort zu hoffen. Pascoal ertastete in seiner Jackentasche den Reisepass mit dem Visum für Deutschland. „Mutig bin ich nicht wirklich, mein Herr“, wiederholte Pascoal. „Wohin reisen Sie denn, wenn ich fragen darf?“, versuchte Pascoal das Gespräch, das ihm dabei helfen sollte, sich bei der Abfahrt nicht doch noch zu sehr zu ängstigen, ob denn wirklich alles so werden würde, wie es vorgeplant war, am Laufen zu halten.

„Nach Paris. Geschäfte! Die Geschäfte in Paris laufen gut.“ Dann aber kramte der Grauhaarige rasch eine Diário de Notícias aus dem Aktenkoffer, schob diesen zurück ins Gepäcknetz und verschwand sogleich fast vollständig hinter der Zeitung.

Pascoal musste also doch mit seinen leicht düsteren Gedanken allein aus dem Bahnhof heraus rollen und dann Fahrt aufnehmen, seiner neuen Arbeitsstelle im unbekannten Deutschland entgegen.

Oktober 1989

Westberlin

Gert saß auf gepackten Koffern. Der Fernseher lief im Hintergrund und ab und an starrte er ungläubig auf das, worüber die Tagesschau da draußen berichtete. Nur ein paar Kilometer von seiner Wohnung entfernt, da war etwas Unglaubliches im Gange, das die politische Weltordnung aus den Fugen bringen konnte. Man spürte das überall auf den Straßen. Gert merkte es täglich im Büro, denn es war allgegenwärtiges Gesprächsthema geworden. Gerts ganz persönliche Welt war allerdings schon einige Zeit zuvor ziemlich aus den Fugen geraten.

Das kleine Architekturbüro Winkelmann und Sohn hatte in Grunewald ein schickes kleines Bürogebäude in Besitz und bearbeitete von dort aus Aufträge im ganzen Land. Winkelmann Senior war einst aus dem beschaulichen niederbayerischen Kehlheim nach Berlin gekommen, der Liebe wegen. Wie auch Gert, nur eben Jahre später. Winkelmann Senior fand es immer noch schwierig, aus Westberlin heraus Geschäfte mit dem Rest der Bundesrepublik zu machen. Entweder man musste quer durch die DDR fahren, in den Sonderzügen, oder man flog von Tegel aus Richtung Frankfurt und München oder fuhr mit dem Wagen und ließ sich an der Grenze schikanieren.

Gert war zum Studium in Nürnberg gestrandet, hatte dort aber nie so recht Fuß gefasst. Und dann ging es ihm wie Winkelmann Jahre davor. Gert lernte in einer kleinen Bierkneipe Frieda kennen. Frieda Heinemann war jung, keck und ziemlich attraktiv. Saß da am Tresen, trank mit ihren beiden Freundinnen bayerisches Bier und Wein. „Sin’ auf Bayernurlaub“, hatte sie sich ihm vorgestellt. „Kannste uns was von Nürnberg zeigen?“, hatte die Freundin gefragt. „Bist och nich von hier, wa?“, hatten die drei Freundinnen gelacht, als Gert zu stammeln begann, von wegen kenn mich selbst nicht besonders gut aus. Gleichzeitig aber hatte er den Blick nicht mehr von Frieda lassen können.

Er war schüchtern und es war noch nicht oft vorgekommen, dass ihn Mädels angequatscht hatten. Das war vor vier Jahren gewesen, 1985. Da war Gert knapp zwanzig gewesen, Frieda war achtzehn. Sie hatte ihn angelächelt und er hatte sofort vergessen, dass er eigentlich auf Jürgen und Bratsche warten wollte.

Jürgen hatte mit ihm gemeinsam in München das erste Semester studiert und war dann nach Wien gegangen. Der Bauingenieur war nun zu Besuch in Nürnberg, hatte in Österreich bereits eine kleine Familie. Bratsche hieß eigentlich Thomas Martini und war Gerts bester Kumpel aus Schultagen. Sie kannten sich seit der Oberschule in Bogenhausen. Hatten sich trotz der Distanz nie wirklich aus den Augen verloren, auch wenn der eine Architektur studierte und nach Nürnberg gegangen war und der andere die Musikhochschule absolviert hatte, mittlerweile in Köln lebte und mit seiner Bratsche verheiratet war. Für eine Frau war da bei Bratsche kein Platz mehr.

„Ich warte eigentlich auf zwei Kumpels“, hatte Gert also den drei Damen dann noch entgegnet, scheinbar fast ein wenig rot im Gesicht. Immer wieder musste er die junge Frau in der Mitte mustern, die ihre rotblonden Haare zu einem frechen Zopf zusammengebunden hatte und ihn mit unendlich tiefen Augen ansah. Sie wich seinem Blick nicht aus und er fühlte sich ertappt. „Dann treffen wir uns eben einfach morgen nach dem Frühstück wieder hier“, sagte Frieda und lächelte Gert zu. Ganz schön hartnäckig. Das hatte ihm gefallen. Und es kam, wie es kommen musste.

Gert musste lächeln, als ihm die Geschichte dieser allerersten Begegnung wieder einfiel. Und nun saß er in der gemeinsamen Dreizimmerwohnung in Berlin-Wilmersdorf auf gepackten Koffern. Das Berliner Abenteuer war gescheitert und irgendwie war er in diesem Augenblick sogar froh darüber. Mit Frieda war alles anders gekommen, als er anfangs gehofft hatte. Es tat zwar weh, aber es war in Ordnung so - für ihn, Frieda allerdings litt; litt auf vielen verschiedenen Ebenen. Die Trennung war besser für ihn und für Frieda vermutlich auch. Er hatte am Ende einfach keine Kraft mehr gehabt. Fast verrückt war er geworden, Frieda leiden zu sehen.

„Gert, Sie müssen was tun!“, hatte Winkelmann Senior gesagt, der gemerkt hatte, dass der junge Architekt, der gerade erst am Anfang seiner Karriere stand, immer weniger aß und von Tag zu Tag nachdenklicher wurde und: „Ich würde dich gern als Büroleiter nach München schicken“, meinte Winkelmann Junior dann eines Tages. „Denk’ einmal darüber nach.“

Gert hatte erst kurz überlegt. Dann hatte er noch einmal lange nachgedacht und dann hatte er einige Tage darauf den Chefs zugesagt. Es war eine große Ehre für ihn als so jungem Architekten, ein Büro leiten zu dürfen. Und: Endlich nach Hause zurück! Das Gefühl von Daheimsein war ihm in Berlin oft abgegangen. „Aber dir fehlt doch nüscht?“, hatte Frieda immerfort gesagt, wenn er ihr erklärte, dass er sein München schon sehr vermisse. Sie war zu Hause in West-Berlin, musste auf die Heimat nicht verzichten und war dennoch todunglücklich. Sie wollte Gert auf keinen Fall verlieren und hatte sich deswegen oftmals verstellt. Nun schien der Bruch - letztendlich auch durch seine berufliche Veränderung - unausweichlich zu sein. Ihm bot das die Hilfe, sich selbst eine Rechtfertigung für sein Tun zu zimmern. Dabei kam er sich aber dennoch arg schäbig vor. Lief er nun davon oder rief ihn eine neue Stelle?

Juli 2018

Miesbach

Gert sitzt am Wohnzimmertisch und sieht seine Tochter freundlich an. „Schön, dass du gleich gekommen bist“, sagt er und fährt sich vorsichtig durch den grauen Bart. Lilly kennt ihren Vater und es ist klar, dass es wichtig ist. Er hat am Vorabend angerufen und gesagt, sie solle doch in den nächsten Tagen mal zu ihm kommen. Er habe da etwas ziemlich Wichtiges für sie.

„Was denn?“, hat Lilly am Telefon gefragt und ein bisschen das Gefühl in sich aufsteigen gespürt, das kleine Kinder haben, wenn die Eltern sie nach dem Einkauf zu sich holen und Ich hab dir was mitgebracht sagen. Aber gleichzeitig hat ihr Vater auch ein wenig besorgt geklungen. „Wann hast du Zeit?“, hat er nachgebohrt, ohne auf Lillys Frage auch nur im Ansatz einzugehen.

„Morgen Abend gleich?“ Gert hat sofort zugestimmt und gemeint, er würde eine Pizza bei Gerardo bestellen und sie solle doch gegen halb sieben bei ihm sein.

Lilly liebte es, mit ihrem Roller aus München herauszufahren, zu spüren, wie die Enge der Stadt, die sie allerdings auch sehr gern mochte, der Weite des Landes wich. Ihr Vater war schon vor etlichen Jahren aus München herausgezogen. Hatte das kleine Haus in der Umgebung von Miesbach selbst entworfen und all seine architektonische Fantasie darin ausgelebt. Er hatte sich tagelang immer wieder auf dem Grundstück herumgetrieben, ehe er es kaufte und hatte sich die Nachbarhäuser ganz genau angesehen. Er hatte die Baumwipfel der Umgebung studiert, den Blick auf die Berge in sich aufgenommen und die Luft eingeatmet. Er hatte sich von der ersten Sekunde an auf das Abenteuer Landluft gefreut und sich darauf eingelassen, von Kopf bis Fuß. Und nichts bereut.

Gleich nach Lillys Abitur vor zehn Jahren war sie Gert in den Ohren gelegen: Dad, darf ich alleine in der Wohnung bleiben, die du in Schwabing hast? Erst hatte er Angst vor soviel Eigenständigkeit der Tochter gehabt. Dann aber freundete er sich rasch mit der Idee an. Damals hatte er noch sein kleines Reihenhaus in Bogenhausen besessen. Lilly hatte noch ihr Jugendzimmer samt des hübschen Bads im ersten Stock bewohnt. Und nun wollte der Vater aus München raus aufs Land. Vielleicht auch, weil da in Neuhaus eine Architektin wohnte, mit der Gert ab und an einen Kaffee trinken ging und alsbald nicht nur Gedankenaustausch über Säulengänge und Baumaterial mit ihr betrieb. Aber es blieb bis heute bei einer Beziehung, die Lilly niemals ganz durchschauen konnte. Gert und Isolde waren ein seltsames Paar auf Distanz. Nie kam Lilly der Neuhauserin wirklich nahe. Sie blieben sich gegenseitig ein Rätsel. So wie die Partnerin von Opa Alfred - also Gerts Vater - für Lilly nie eine Oma war, sondern immer nur die irgendwie unnahbare Frau an Opas Seite.

Der alleinstehende, junge Mann, der die Wohnung in Schwabing bewohnte, zog aus, ohne dass Gert ihm kündigen musste und das hatte Lilly als bestes Zeichen des Schicksals dafür gewertet, dass sie dort einziehen konnte. Und so war es auch gekommen. Es klingt fast ironisch, dass Gert von Lilly nun mehr Selbstständigkeit fordert, sie aber schon gleich nach dem Abi allein wohnen konnte.

Nun parkt ihr rosaroter Mädchenroller bei Gert in der Vorfahrt und die Sonne brennt auch am frühen Abend noch heiß auf das Gefährt nieder. Gert sitzt nicht im Garten, wo Lilly ihren Vater erwartet hätte. Er ist im Wohnzimmer. Das verleiht dem Moment eine besondere Bedeutung, denn bei solch herrlichem Sommerwetter und dieser Hitze wäre er normal in Badehose draußen, zupft mal da an den Rosen, schneidet mal dort den Hibiscus zurück oder gönnt sich seinen Mojito auf seiner Liege am kleinen Pool.

„Schön, dass du gekommen bist“, wiederholt Gert, als sei ein Besuch seiner Tochter in Miesbach etwas ganz Besonderes. Tatsächlich schlägt sie viel zu selten bei ihm auf. Aber doch spätestens alle drei Wochen kommt sie, um sich mit ihm bei einer Pizza und einem Salat von Gerardo über die neuesten Neuigkeiten auszutauschen. Gert konnte es sich in der Zwischenzeit erlauben, nur mehr zweimal die Woche nach München zu fahren. Das Büro Winkelmann und Sohn heißt mittlerweile Winkelmann & Partners und einer dieser Partner ist Gert. Er arbeitet viel von zu Hause aus und so kommt er nur ganz selten mal bei seiner Tochter in Schwabing vorbei. „Bist ja eh nie daheim!“, hat er einst schmunzelnd gesagt, als sie sich im Scherz beschwert hatte, dass sie immer extra zu ihm nach Miesbach musste, um ihn zu sehen.

„Setz dich“, fordert er Lilly nun auf, „Gerardo liefert heute. Fungi für dich, Tonno für mich.“ Das war noch nicht wirklich etwas Ungewöhnliches und der Salat mit Mozzarella und Kapern gehörte auch zum Standardprogramm bei Dad. Eher macht sich Lilly Sorgen, weil ihr Vater offensichtlich etwas nervös auf dem Stuhl herumrutscht, der Fernseher nicht läuft und er einen grauen Brief in der Hand hält und ihn durch die Finger gleiten lässt, als wäre es ein brennendes Streichholz.

Er nimmt das Schreiben in beide Hände und schiebt es seltsam bedächtig über die Glasplatte des sündhaft teuren Olivenholztischs, den er einmal auf einer Reise nach Marokko erstanden hatte - zusammen mit Isolde übrigens. Lilly mag den Tisch mit dem eingelegten Glas - trotzdem übrigens.

„Was ist das für ein Brief?“, fragt Lilly verdutzt. Es ist einer dieser beige-grauen Umschläge, die man normalerweise vom Finanzamt, dem Gericht oder dem Einwohnermeldeamt bekommt. „Sieht amtlich aus“, lacht sie etwas gequält. „Ist es auch. Zumindest ein Teil des Inhalts.“ Dad wischt sich den Schweiß von der Stirn. Dieser Sommer ist brutal und scheinbar macht ihm der Inhalt des Briefs zusätzlich zu schaffen. Erst jetzt erkennt Lilly, dass der Umschlag vorsichtig am oberen Rand geöffnet worden war. Dad hat ihn also aufgemacht. Sie sieht auf die Vorderseite, als ihr Vater das Kuvert komplett über den Tisch geschoben hat. Dort steht etwas in einer Handschrift, die aber nicht aussieht, als hätte jemand von hier den Schriftzug auf den Umschlag gesetzt: Mrs Lilly Boehm c/o Gert Boehm… Sie stockt. „Von wem ist das?“, will Lilly wissen.

Sie dreht, ohne auf Gerts Antwort zu warten, den Brief um und sieht sich den Absender an. Raffael Nascimento, Tv. da Cato, 8300-100 Silves, Portugal. „Warum bekomme ich Post aus Portugal?“, fragt Lilly ihren Vater und fühlt ein seltsam beklemmendes Kribbeln in ihrer Brust. Sie weiß um die Leerstelle in der Biografie ihres Vaters und hat eine leise Ahnung. „Lies!“, fordert Gert seine Tochter auf, den Brief nun endlich zu öffnen.

Sie nimmt die zwei Seiten heraus. Ein Blatt war weiß und stammte aus einem Tintenstrahldrucker, es war handschriftlich unterschrieben. Das andere Blatt war grau-beige wie der Umschlag, stammte definitiv von einer Behörde und war auf Portugiesisch verfasst, ziemlich dünnes Papier. Sie legt es beiseite, weil sie nichts versteht.

Der Brief auf dem weißen Papier ist auf Englisch, beginnt mit My Dear Lilly und verschlug Lilly sofort die Sprache.

Hat sie nicht Leo neulich erst die Version ihres so wenig geradlinigen Lebenswandels erzählt? Bekommt dieser Weg gerade in diesem Moment noch eine Biegung zusätzlich? „Ich glaube, du musst mir viel erklären, Dad“, sagt sie bereits nach der vierten Zeile. In ihr zieht sich etwas zusammen, das sich wie eine Melange aus Trotz, Wut und Angst anfühlt und doch kaum Groll auf ihren Vater zulässt. Auch wenn ihr mit der zweiten Zeile bereits klar geworden ist, dass er ein Geheimnis vor ihr verborgen haben musste. Oder ist er selbst komplett ahnungslos gewesen?

Juli 1964

Köln-Deutz

Es war der kühlste Sommer seit vielen Jahren, das spürte man sofort. Die Landschaft war so schön grün gewesen die ganze Fahrt über. Pascoal war, nachdem er Paris erreicht hatte, vollkommen übermüdet. Den ganzen Tag war er unterwegs gewesen und noch die halbe Nacht dazu. Dann aber hatte er sein finales Ziel erreicht: Bahnhof Köln-Deutz.

Die Menschen auf dem Bahnsteig waren schnellen Schrittes vorangeeilt. Überall nahm Pascoal unbekannte Gerüche wahr und die Laute hatten ihn verängstigt, denn er hatte nichts von dem, was die Menschen sprachen, verstanden.

Vorsichtig hatte der junge Mann aus Nordportugal seinen schweren Koffer aus dem Abteil auf den Bahnsteig gewuchtet, sich den Hut tief in die Stirn geschoben und war ausgestiegen. Er hatte seltsam eingeschüchtert um sich geblickt und die Leute aufmerksam gemustert. Starrte man ihn an? Wartete da jemand auf ihn?

Noch Wochen später würde er dieses seltsame Gefühl haben, wenn er verloren auf eine Menschenmenge starrte, von denen ein jeder ein bestimmtes Ziel zu haben schien und er deswegen in sich ein bitteres Gefühl der Einsamkeit aufsteigen fühlte.

Dann endlich erspähte er einen jungen Mann, der eine braune Jacke über dem blauen Hemd trug und ein Pappschild in die Luft reckte. Darauf konnte Pascoal den Namen der Agentur lesen, bei der sein Vater und er den Vertrag unterschrieben hatten. Darunter stand in säuberlicher Handschrift sein Name: Pascoal Pimentel. Er hatte gespürt, wie sogleich die Last ein Stück weit von ihm abfiel. Er nickte dem jungen Mann zu, lupfte erst den Hut und dann den schweren Koffer in die entsprechende Richtung.

Schnellen Schrittes - so schnell es die Müdigkeit und der schwere Koffer zuließen - ging er auf den Mann zu, der sich allerdings nicht sonderlich zu freuen schien, dass Pascoal angekommen war. Es war seine Aufgabe, im Namen der Agentur, die Neuankömmlinge in Empfang zu nehmen und zu ihrer Wohnung zu bringen. Nicht mehr und nicht weniger. Herzlichkeit vermisste Pascoal in der Begrüßung, völlige Gleichgültigkeit strahlten die Augen aus. Müdigkeit und Einsamkeit übermannten ihn erneut.

„Tag“, hatte der junge Mann gesagt. Pascoal hatte freilich nicht verstanden, denn er sprach kein Wort Deutsch. „Dann wollen wir mal“, war der Abholer fortgefahren. „Gute Fahrt gehabt, Herr Pimentel?“, hatte er dann noch nachgehakt. Aber warum sollte es bei Pascoal anders sein, als bei all den anderen Gastarbeitern auch? Man nickte sich zu und lief alsdann schweigend nebeneinander her, denn die Neuankömmlinge verstanden erstmal noch nichts.

Der junge Mann hatte Pascoal geholfen, den Koffer auf die Ladefläche eines Pritschenwagens zu hieven - „Seien Sie froh, dass es heut nicht so regnet!“ Dann bat er ihn, neben sich vorn Platz nehmen. „Obrigado“, sagte Pascoal, „danke.“ Für den Rest der Fahrt schwiegen sie.

Anschließend waren sie durch graue Straßen gefahren; graue Straßen in einer weitgehend grauen Stadt. Auf den ersten Blick wirkte Alemanha auf den jungen Ankömmling wie eine feindliche Welt in Dunkelgrau. Sicherlich hatte Pascoal auch einen denkbar ungeeigneten Tag erwischt. Es war kühl gewesen und dunkle, schwarze Wolken hatten tief am Himmel gehangen, den ein oder anderen Regenschauer im Gepäck. Zudem zog die Müdigkeit Pascoal in ein unergründlich tiefes Loch. Krampfhaft versuchte er sich an das saftige Grün zu erinnern, das er während der Fahrt doch so bewundert hatte, weit außerhalb der Stadt! Wollte er nicht genau davon seiner Leocádia berichten? Von den dichten Wäldern sprechen, die es bei ihnen so nicht gab. Von den saftigen Wiesen schwärmen, die er gesehen hatte (auch wenn das wohl noch in Frankreich gewesen sein musste)? Und nun schien die Welt in tiefster Tristesse zu versinken.

Der Mann im braunen Jackett hatte den Wagen in einer Seitenstraße geparkt. Alles wirkte wie ausgestorben. Die Häuser glichen eines dem anderen, waren vier oder fünf Etagen hoch und sahen auf den ersten Blick zwar sehr modern aus, wirkten auf Pascoal aber doch ziemlich abschreckend und anonym. Der Fahrer half ihm, den Koffer von der Ladefläche zu zerren und ihn in die zweite Etage hinaufzutragen. „Gut, dass Sie das nicht täglich schleppen müssen!“, sagte er ohne weitere Regung und Pascoal nickte nur, weil er das Gefühl hatte, Nicken würde auf das Gesagte sicherlich am besten passen.

Eine Wohnung wurde aufgeschlossen. Man gab Pascoal einen Schlüssel, ging voran und deutete nach rechts. Kochnische, dann nach links, Schlafraum. „Da hinten ist noch ein Schlafraum, da lebt ein Anderer. Kommt auch aus Portugal, glaub ich. Der arbeitet für dieselbe Firma wie Sie. Morgen um sieben hier!“ Der Mann gab Pascoal einen Zettel. Darauf stand eine Adresse. Er erkannte den Namen der Firma wieder, für die er arbeiten würde. Das hatte auf dem Schreiben gestanden, das er bei der Agentur unterschrieben hatte und dessen Durchschlag er in der Jackentasche aufbewahrte. Der Mann zeigte auf die Uhr an seinem Arm. „Sieben Uhr“, wiederholte er betont langsam und Pascoal nickte wieder. Dann ließ der Fahrer den jungen Portugiesen allein.

Erst in diesem Moment hatte Pascoal gespürt, dass er einen ziemlichen Hunger bekommen und die Vorräte, die ihm seine Mutter für die lange Fahrt eingepackt hatte, verspeist waren. Man hatte ihm in Lissabon in der Agentur für rund siebenhundertfünfzig Escudos einhundert D-Mark ausgezahlt. Das war aber keine Anzahlung auf den ersten Monatslohn auf dem Bau. Dort sollte er arbeiten. Das hatte Pascoal schon in Ponte de Lima immer wieder gemacht: zupacken konnte er! Das hatte der Vater der Agentur bestätigt und das liebte Leocádia an ihm.

Vorsichtig lies Pascoal die zehn Zehnmarkscheine durch seine Hand gleiten. Er wollte für höchstens zehn Mark einkaufen gehen. Aber wo um alles in der Welt sollte es in dieser Gegend etwas zu kaufen geben? Er hatte niemanden fragen können, der Mitbewohner war noch nicht von der Arbeit zurück. Mit einem Mal hatte sich Pascoal wieder einsam und verlassen gefühlt, schmerzlich seine Familie vermisst und das Gefühl bekommen, sich am liebsten auf die Matratze zu werfen und seinem Kummer freien Lauf zu lassen. Alles schien irgendwie dunkel zu sein.

Im Nachhinein dachte er sich ab und an, wie gut es gewesen wäre, einfach noch etwas länger gewartet zu haben. Am 10. September 1964 kamen fast tausend Landsleute in Deutz an. Da war niemand alleine. Jeder hatte wenigsten einen Bekannten dabei, man konnte sich helfen und stützen. Hätte Pascoal an diesem besonderen Donnerstag nicht arbeiten müssen, wäre er bestimmt zum Bahnhof gegangen und hätte mit seinen Landsleuten gesprochen. Endlich wieder portugiesisch reden. Menschen verstehen! Sich austauschen!

Der Zimmernachbar, der als portugiesischer Landsmann angekündigt worden war, entpuppte sich als ein ziemlich schweigsamer Zeitgenosse aus Spanien. Juan sprach kaum, war wenig interessiert an Kommunikation und schien nicht lange in Deutschland bleiben zu wollen. Allerdings war es möglich, ihn immer nach Hilfe zu fragen. Pascoal sprach langsam seine portugiesische Frage aus und Juan antwortete noch langsamer auf spanisch. So verstanden sich die beiden irgendwie.

Gleich am ersten Tag des Kennenlernens stellte sich heraus, dass Juan zwar wenig sprach, aber nicht unfreundlich war. Er reichte Pascoal rasch die Hand, zeigte ihm einen Schrank in der Küche, den er nutzen konnte, zeigte ihm ein Fach im Bad und bedeutete ihm, dass sie fortan colegas waren; ein Wort, das beiden Sprachen gemein war.

Juan sprach langsam: „Estás hambriento? Vamos de compras!“, wenn du Hunger hast, gehen wir einkaufen. Pascoal antwortete vorsichtig: „Sim, eu estou com fome!“ Dann hatten sie die Wohnung wieder verlassen und Juan zeigte dem Neuankömmling die Umgebung. Ohne Worte, einfach im Gehen. Pascoal blickte links in die Wäscherei, sah rechts die Autowerkstatt, roch vorn am Eck den herrlich süßen Duft aus der Konditorei. Dann blieb Juan vor einem kleinen Laden stehen. „Hier kaufen wir ein!“, sagte er und deutete auf einen kleinen Kramerladen. Davor tummelten sich etliche Männer und sprachen in allerlei Sprachen. Hinterhalb des Ladens, eine Straße weiter erkannte Pascoal eine riesige Fabrikhalle, mehrere Schlote stiegen steil in den grauen Himmel hinauf und tränkten diesen mit bleiernem Rauch. Pascoal blieb fast ein wenig erschrocken stehen und sah wie gebannt nach oben. „Motoren“, sagte Juan kurz und knapp. „Die bauen Motoren da!“, wiederholte er. Dann zog er den Neuankömmling hinter sich her in den Laden von Guiseppe, einem Italiener, der schon einige Jahre in Deutschland war und die Gastarbeiter mit allem Nötigen versorgte. Obst, Gemüse, Gebäck, Kaffee und dem Gefühl südländischer Heimat.

Wenig später hatte Pascoal Brot, Zucker, ein paar Eier, ein Kilogramm Kartoffeln und noch einiges andere Essbare in einer Papiertüte und lief mit Juan zurück in seine neue Wohnstatt. Juan verkroch sich in sein Zimmer, las in einem Buch und hörte in einem Transistorradio deutsche Musik aus dem Radio. Ob er wohl viel davon versteht, hatte sich Pascoal gewundert. Dann war er in der Küche verschwunden, hatte sich Eier und Kartoffeln gebraten mit Zwiebeln und etwas Brot dazu gegessen. Am nächsten Tag würde er nach der Arbeit einen Brief an seine Eltern schreiben. Dünnes Briefpapier und einen Umschlag hatte er schon gekauft, einen feinen Bleistift hatte er im Gepäck. Aber er wollte noch den ersten Arbeitstag abwarten.

Daraus wurde eine ganze Woche.

Die ersten Tage in der Baufirma waren sehr anstrengend. Pascoal litt darunter, dass er so wenig verstand und immer wieder nachfragen musste, was man genau von ihm wollte. Das wiederum verstanden dann die Vorarbeiter nicht. Es waren keine Portugiesen in seinem Trupp, der auf einer Baustelle mit Maurerarbeiten beschäftigt war. Zwei Männer aus Griechenland waren bei ihm. Aber sie sprachen bereits etwas Deutsch. Juan war zwar in derselben Firma und auch auf derselben Baustelle beschäftigt, aber da das Gebäude groß zu werden schien, war er nicht immer um Pascoal herum und er fühlte sich deswegen in den ersten Tagen fast fehl am Platz. Aber die Männer aus dem Ausland schienen alle sehr verständnisvoll. Sie alle kannten wohl dieselben Gefühle und unterstützten sich so gut es die Sprachbarriere eben zuließ.

Und so schrieb er am zweiten Sonntag seines Aufenthalts in Köln an seine Eltern und an Leocádia:

Vater, Mutter, liebe Familie, liebste Leocádia! Deutschland hat mich freundlich aufgenommen.

Ich wohne in einem Apartmenthaus im zweiten Obergeschoss zusammen mit einem höflichen Zeitgenossen aus Spanien; Juan ist sein Name. Er redet nicht viel. Aber er hilft mir, wann immer ich Fragen habe. Bald schon sollen mehrere andere Arbeiter aus Portugal hier ankommen. Sicherlich wird auch mir dann das Leben leichter fallen. Es geht mir aber gut. Ich kann mir zu essen kaufen und behalte sicherlich Geld vom Lohn übrig, das ich alsbald an euch senden werde. In der kleinen Wohnung haben wir ein eigenes Bad und zwei getrennte Schlafräume. Ledocadiá, sie sagen, dass Familien größere Apartments bekommen könnten, wenn sie ein wenig mehr Miete zu zahlen bereit sind. Ich hoffe sehr, dass wir also zügig zusammensein können. Wenn es möglich ist, werde ich euch zum Ende des Jahres hin besuchen können.

Euer Pascoal.

Herbst 1989

West-Berlin. München.

„Eine sehr lange Geschichte“, sagt Gert. „Vielleicht habe ich - fälschlicherweise, um dich zu schützen - immer etwas weggelassen in deiner und meiner Biografie.“ Lilly sieht ihren Vater fordernd an, nimmt einen Bissen von der Pizza und schiebt sich etwas von Gerardos Salat in den Mund. Ihre Handbewegung macht unmissverständlich deutlich, dass sie nun erfahren wolle, ob der krumme Lebenslauf noch weitere Überraschungen zu Tage fördern würde.

Gert schob den Koffer in den Flur. Mehr als das Nötigste wollte er nicht mitnehmen nach München. Er fühlte sich schlecht. Die Beziehung in den Brüchen und über dieses Eingeständnis legte er nun die wärmende Decke des neuen Postens in München. Ein simples Ausstiegsszenario, das wusste er. Hatte mit Bratsche telefoniert, ihn nach Rat gefragt, gleich nachdem er das Angebot von Winkelmann bekommen hatte. Bratsche blieb diplomatisch. Wenn du Frieda liebst, bleib, hatte er gesagt, aber dann auch: Wenn du aber merkst, dass es dich so sehr belastet, dass du selbst krank wirst, musst du gehen. Genau dies war es, was Gert so quälte. Er konnte nicht mehr.

Und ja, Frieda war krank. Sie litt unter heftigen Depressionen, Angstzuständen und war teilweise nicht ansatzweise sie selbst. Wo war diese junge Frau hin, in die sich Gert verliebt hatte, bevor er mit ihr nach Berlin gekommen war? Viel zu selten waren diese Momente des gemeinsamen Glücks geworden. Die Wärme zwischen ihnen auf dem Balkon? Das zarte Wort an einem Sonntagmorgen, wenn der Kaffeeduft durch die Wohnstube zog? Wohin waren die begehrenden Berührungen entschwunden, die sie beide so geliebt hatten? Das Spiel mit der Lust des anderen, das Wissen um die Einzigartigkeit dieser Gemeinsamkeit in diesen speziellen Momenten? Da sind nur wir!, hatte Frieda immer gesagt, wenn Gert etwas verklemmt war. All dies war verschwunden, seit Frieda immer häufiger allein sein wollte, dunkle Schatten überall auf sie zu lauern schienen, sie vollkommen unerwartet aggressiv werden konnte. Freunde wandten sich ab von ihr. Erklärungen erschienen so schwierig, waren mühsam und Gert fühlte zunehmend seine Kräfte schwinden.

„Bleib bei mir“, hatte sie liebevoll gefleht. Im gleichen Atemzug hatte sie ihm dann aber gedroht, sie werde alles unternehmen, das Architekturbüro Winkelmann in München zu vernichten, wenn er ginge. Sie hätte da gute Kontakte! Gert wusste, dass Frieda zu nichts und niemandem gute Kontakte hatte. Sie war abgeglitten in eine Parallelwelt. Er schrie ihr flehend ins Gesicht, es gäbe nur eine Möglichkeit, dass er bliebe: eine rasche Therapie! Zu dem Zeitpunkt aber fühlte sie sich nicht krank. Ihre Depressionen ertränkte sie nicht wie andere in Alkohol oder verschleierte sie mit Drogen. Sie ließ ihnen freien Lauf und verschmolz mit ihrem zweiten Ich zu einer unberechenbaren, explosiven Mischung aus Tristesse und überbordender Fröhlichkeit in blitzschnellen Wechseln, denen niemand folgen konnte.

„Therapie?“, kreischte sie in diesem Moment lautstark durch die Küche. „Du redest ja schon wie Mutti!“ Gert wollte sagen: Frage deinen Vater, warum der nicht mehr mit dir redet, wundert dich das nicht? Aber Gert schwieg, schluckte und verließ für einen Spaziergang das Haus, wusste, dass Friedas Handeln das Handeln einer Kranken war und er in diesen Augenblicken keine Rationalität erwarten durfte.

Als er das Angebot von Winkelmann und Sohn bekommen hatte, sprach er nicht nur mit Bratsche, sondern fuhr heimlich auch zu seinen vermeintlichen Schwiegereltern. Er redete offen mit ihnen. Friedas Vater verstand ihn; die Mutter bat, zu bleiben. „Lass doch den Jungen! Wenn unsere Tochter keine Therapie macht, gehen beide zugrunde“, gab der potenzielle Schwiegervater sein Einverständnis. Gert umarmte die gütige Mutter Friedas, wünschte ihr viel Kraft und ließ sich mit Tränen in den Augen von Friedas Vater freundschaftlich auf die Schultern klopfen. Es hätte nicht so zu enden brauchen, aber allen fehlte die Kraft und allen voran fehlte es Frieda an Kraft und Willen, einzusehen, dass es besser gewesen wäre, endlich zu handeln. Erst musste die Katastrophe passieren.

Sie hatte in den vergangenen Jahren in einer Modeboutique gearbeitet, die immer wieder auch die Schönen und Reichen West-Berlins beliefert hatte. Da schickte es sich nicht, selbst einen Makel zu haben und Frieda wollte so makellos erscheinen wie möglich und so tünchte sie ihr dünnes Seelenkleid in kräftige, bunte Farben, die sie auf die Lippen auftrug oder sich um ihre Hüften warf. Noch fieberte sie wie alle anderen den Neuerungen entgegen, die drüben im Osten der Stadt vor sich gingen und spürte trotz der ganzen euphorischen Aufbruchstimmung in sich oft diese große, graue Leere. Sie legte sich wie ein Bleigurt alsbald auch um ihre Beziehung, die ganz am Anfang doch voller Leichtigkeit gewesen war. Gert, das war ihr auf der Stelle klar, wäre der Mann für’s Leben gewesen. Er war zupackend, humorvoll, intelligent und auch ziemlich attraktiv, wie Frieda fand. Sie passten zueinander. Liebten ABBA, reisten gern, wenn auch der Geldbeutel anfangs nur für die Nordsee oder die Adria reichen würde. Sie atmeten den Gleichklang ihrer Schritte, sprachen die Gedanken des anderen und Friedas Freunde in Berlin wussten sofort: diese beiden gab es fortan nur mehr im Doppelpack.

Gert schien akzeptiert zu haben, dass dieses leichte Leben nur auf Kosten der eigenen Wurzeln in München zu bekommen war. Das fiel ihm aber wider Erwarten leichter, als es Frieda umgekehrt gefallen wäre. Seine Freunde lebten überall verstreut und mit der Familie war das ohnehin so eine Sache… Vater Alfred hatte ihn bestärkt, auch er sei als junger Mann auf Wanderschaft gewesen. Gert hatte sich also in Wilmersdorf eingerichtet. Der Bayer in Berlin, dessen Liebe der geraden Linie galt, die er im eigenen Leben nicht immer gehabt hatte; der einer ansehnlichen Fassade oftmals mehr abgewinnen konnte, als dem Rausch einer sternklaren Nacht und dennoch die Leichtigkeit in Friedas Lebenswandel so bewunderte, sie alsbald übernahm und daran mehr und mehr Gefallen fand.

Dann aber kam dieser plötzliche Wandel in ihrem Seelenkleid. Die Krankheit, die Frieda nicht als solche wahrnahm und die das Paar auf eine nicht zu bestehende Belastungsprobe gestellt hatte.

Nun saß er da: auf gepackten Koffern. Er wartete, bis Frieda nach Hause kommen würde. Er wollte nicht ohne ein Wort des Abschieds gehen. Gert war nicht der Typ Mensch, der einfach davonlief, auch wenn Frieda es ihm in den letzten Wochen immer wieder vorgeworfen hatte. Du rennst weg, der Posten in München bedeutet dir mehr als unsere Beziehung, du wirfst mir Dinge an den Kopf, damit du gehen kannst. Aber ihre Bekannten verstanden ihn. Alle hatten längst bemerkt, dass mit Frieda etwas nicht stimmte. Auch sein eigener Vater, der den Sohn ohnehin vermisst hatte, riet ihm zu diesem harten Schritt.

Der Schlüssel kratzte in der Tür. Sie schob sie weit auf. „Schatz?“, rief sie, als wäre nichts gewesen, als stünde kein Abschied auf lange Sicht ins Haus. „Bist du noch hier?“ Hatte sie am Ende getrunken oder doch etwas genommen? Frieda wirkte zu aufgekratzt. Gert stand auf. „Bin hier“, sagte er fast weinerlich still. Sie kam auf ihn zu. Sichtlich um Fassung bemüht, ging er einen Schritt auf sie zu, wollte sie umarmen. Sein Flug ging in etwas mehr als drei Stunden. Es war Friedas Vater, der ihn fahren wollte, als Beleg dafür, dass er verstand, warum der Schritt für den Beinahe-Schwiegersohn notwendig geworden war. „Dein Vater kommt in einer halben Stunde“, sagte Gert kurz. Frieda nickte. „Es ist in Ordnung“, sagte sie. „Ich glaube, ich habe verstanden, du brauchst Abstand und ich brauche Hilfe.“ Er nickte. „Habe mit Elke gesprochen“, meinte Frieda knapp.

Elke war in der Zwischenzeit eine gemeinsame Freundin geworden. Sie war damals in Nürnberg dabei gewesen, als Frieda Gert kennengelernt hatte und sie war eine der wenigen, die sich noch nicht von Friede abgewendet hatten. „Elke hat mir die Augen geöffnet“, sagte sie und Gert dankte Elke still und leise, auch wenn er wusste, dass Elke es schon sooft erfolglos probiert hatte, mit ihrer Freundin über deren Probleme zu sprechen. Gert hoffte so sehr, dass Frieda es schaffte, diesen kurzen Moment der Hoffnung in ein langfristiges Handeln hinüber zu retten. Vielleicht gab es dann ja auch wieder eine Art Zurück.

Sie klammerte sich fast ein wenig an ihn. „Ich lieb dich“, sagte sie, hauchte ihm einen Kuss auf die Lippen und er wehrte sich nicht. Die alte Frieda von früher hätte er bis ans Ende seines Lebens geliebt. Sie strich ihm vorsichtig über die Wangen, drückte ihn zärtlich zurück ins Zimmer und er ließ sie gewähren. Sanft zeigte sie ihm ein letztes Mal, warum sie für einander bestimmt waren und Gert fühlte sich noch einmal geborgen in ihren Armen. Wenn es nur ewig so wäre, ging es ihm durch den Kopf und wusste doch, dass das grundfalsch war, was eben geschah. Fast schämte er sich deswegen.

Dann klingelte Friedas Vater an der Tür und half Gert mit dem Koffer. „Danke, Paps, dass du ihn fährst, ich schaffe das nicht“, sagte sie. Jetzt doch mit Tränen in den Augen. Sie versuchte erst gar nicht mehr, ihre Gefühle zu verheimlichen. „Er meldet sich, hat er gesagt“, sagte sie ihrem Vater über Gerts Kopf hinweg. Der nickte stumm. „Natürlich, Liebes“, sagte er dann doch. Als wäre die Trennung ein neuer Anfang ihrer Liebe!

Friedas Vater war etwas verwundert über das fast aufgeweckte Verhalten der Tochter. „Was ist geschehen?“, fragte er Gert, als sie später in der grünen Jetta nach Tegel fuhren zum Flugplatz. „Nichts, eigentlich. Sie hat so aufgeräumt gewirkt, als sie von Elke kam, dass ich fast Angst bekommen hatte, einen Fehler zu machen. Sie will sich nun endlich Hilfe holen und ihre Sorgen, wie sie es gerade genannt hat, bezwingen.“ Friedas Vater hielt einen Augenblick lang inne. Er war ein geradliniger Mensch, aufrichtig und er schätzte den Lebensgefährten seiner Tochter sehr. „Du tust das Richtige, Gert. Nur wenn es dir gut geht, du mit beiden Beinen im Leben stehst, kannst du ihr wieder eine Stütze sein. Wenn du in München Fuß gefasst hast und meine Tochter sich wirklich hat helfen lassen, findet ihr wieder zueinander. Und mit dem Zug dauert es ein paar Stunden, mit dem Wagen auch und mit dem Flieger bist du in gut einer Stunde hier.“ Gert nickte und bedankte sich bei Friedas Vater. „Wir lassen das mit dem tränenreichen Verabschieden“, sagte der und klopfte Gert noch im Wagen sitzend seitlich auf die Schulter. Dann stieg Gert aus und verschwand im Getümmel der vielen Passagiere, seinen Lederkoffer in der Hand. Mehr war von Berlin erst einmal nicht übrig. Ein Reisender auf dem Weg nach Hause, nicht gescheitert oder doch?

Juli 2018

München-Schwabing.

Total verwirrt parke ich meinen Roller im Hof des Wohnhauses. Wie immer stelle ich den Motor schon auf der Straße ab und schiebe vorsichtig in den Innenhof. Vor allem, wenn es spät ist, will ich niemanden stören. Gerade Frau Reitmeier ist immer etwas empfindlich.

In der kleinen Handtasche, die ich über die Schulter hängen habe, ist der Brief, den mir Dad vorher gegeben hat. Ich werde ihn heute sicherlich noch viele Male lesen um zu begreifen, was darin steht.

My dear Lilly, so fängt das Schreiben an, das dieser Raffael verfasst hat. Als würde er mich lange schon kennen. Leo ist nicht da. Ich bräuchte ihn jetzt. Kurz überlege ich, ob ich Sandra anrufe, meine beste Freundin. Sie ist auch neunundzwanzig, wohnt in Garmisch, weit südlich von München und führt mit ihrem Wolferl, der eigentlich Wolfgang Lichtegger heißt, eine kleine Frühstückspension. Sandra hat immer ein Ohr, aber auch jede Menge zu tun und zudem mittlerweile drei kleine Kinder. Die Wirbelwinde sind acht, fünf und zwei Jahre alt und kosten sie unmenschlich viel Kraft. Ich bewundere Sandra! Sie richtet das Frühstück her, wenn die gute Hausfee Gudrun Hilfe braucht. Sie putzt mit ihr die Zimmer, sie kocht für die Kinder und für Wolferl. Sie hilft dem Ältesten bei den Hausaufgaben, bringt den Mittleren zum Kinder-Fußball und trifft sich mit anderen Mamas, damit die Kleinste sich mit anderen Kleinkindern austauschen kann. Sandra ist so ziemlich das Gegenteil von mir. Zupackend, agil, dabei zusätzlich auch noch sportlich und lässig. Ich bewundere sie schon seit dem Moment, da sie mir beim Abitur verkündet hat, sie werde nicht studieren, stattdessen ihren Wolfgang heiraten, nach Garmisch gehen und dort die Hotelfachschule besuchen. Gesagt, getan. Im Sommer nach dem Abitur war ich zur bayerischen Märchenhochzeit in Garmisch und hatte Tränen in den Augen, als ich Sandra so fröhlich sah. Bei den einen läuft es gerade und bei mir läuft’s halt etwas buckelig und krumm.

Ich schaue noch einmal vorsichtig auf die Uhr meines Handys. Ist schon weit nach zehn Uhr abends. Da sollte man Sandra besser nicht mehr belästigen, auch wenn sie eine dieser Freundinnen war, die man nachts um zwei aus dem Schlaf reißen durfte, wenn es um Hilfe ging. Aber ich brauche ja keine dringende Hilfe, ich brauche jemanden, der zuhört, damit ich wieder Luft zum Atmen finde.

My dear Lilly, beginne ich erneut zu lesen. Meine Großmutter war gestorben. Eine Großmutter, die ich nie hatte, die ich nicht kannte und die ebenso wie meine Mutter in meinem Leben bislang eine Leerstelle darstellte. Dad hat gesagt, dass er gar nicht wusste, dass Oma noch am Leben war. Er hat sich immer ausgeschwiegen über das, was war. Er hat nie gesagt, wie es dazu kam, dass er nur bei seinem Vater aufwuchs, so wie ich nur bei ihm aufgewachsen bin und sich damit das Schicksal in zwei Generationen wiederholt hatte. Nur schien es nun so zu sein, dass ich eine dieser Leerstellen mit Leben füllen könnte, wenngleich es auch nur mehr Erzählungen über diese Frau würden und Bilder oder dergleichen. „Sie ist friedlich gegangen. 74 Jahre wurde sie alt“, lese ich erneut. Dieser Raffael ist der Sohn der Nachbarsleute. Leocádia war ihr Name. Ich lese ihn laut, betone an verschiedenen Stellen: Léocadia, Leocádia, Leocadía und schließlich wieder Leocádia, wie es auf dem Brief steht. Das gefällt mir am besten. Dass Dad nie etwas gesagt hat, trifft mich erneut. Er sagt, er wusste nicht viel davon, Opa Alfred habe ihn genauso angeschwiegen wie mich. Der letzte Brief sei vor Urzeiten gekommen. Aber woher sollte dieser Raffael Nascimento aus Silves an der Algarve dann Dads Adresse haben? Ich muss ihn das fragen. Noch jetzt, an diesem Abend, sofort. Es lässt mir einfach keine Ruhe.

Es klingelt. Klingelt lange. Dann geht Gert ans Handy. „Dad, entschuldige, dass ich noch einmal anrufe“, sage ich. Und er: „Ich habe damit gerechnet. Du wirst viele Fragen haben, vielleicht auch sauer auf mich und Opa Alfred sein. Alles, was ich erklären kann, werde ich zu erklären versuchen. Aber es wird wohl Zeit brauchen.“ Ich nicke, auch wenn Dad das nicht sehen kann. „Ist alles ziemlich heftig gerade.“ Er stimmt zu. „Woher hat dieser Raffael Nascimento eigentlich deine Adresse?“, frage ich meinen Vater.

„Ich habe meiner Mutter nach dem Umzug nach Miesbach ins Blaue hinein geschrieben. Der letzte Brief lag damals schon beinahe zwanzig Jahre zurück. Ich hatte ihr ein Bild von dir geschickt und darauf stand: Deine Enkeltochter Lilly. Du würdest sie mögen. Meine Mutter hat nie geantwortet. Auch nicht auf die neue Adresse. Ich vermute, dieser Raffael hat meine Adresse nun in ihrem Nachlass gefunden, sie muss die Briefe und Karten also erhalten haben.“

Dad spricht kein Portugiesisch. Wie hat er sich mit seiner Mutter verständigt? All das will ich ihn fragen, bin aber plötzlich zu müde. Außerdem sollte ich mich auf Didaktik und Rechtschreibung konzentrieren und Pädagogik und Mathematik und all die Fachgebiete, die eine gute Grundschullehrerin eben so wissen muss, denn bereits Anfang August fangen die ersten schriftlichen Prüfungen an. Und wenn ich meinen Kopf heute Abend frage, was drin ist, dann findet er tausend bohrende Fragen, aber wenig Inhaltliches in Bezug auf die Prüfungen. Lilly, sage ich mir, du darfst dich jetzt nicht verrückt machen lassen.

„Sie hätte dich gern kennengelernt“, steht da auf Englisch. Schön, nur warum hat sie dann nie versucht, Kontakt mit uns aufzunehmen? Hat dieser Raffael es ihr ausgeredet? Warum aber hat er nun geschrieben? Vielleicht, weil ich etwas erben werde. „Im Testament wirst du erwähnt“, sagt der Brief und das offizielle Schreiben, das angeheftet wurde, sagt auch, dass schon in zwei Wochen eine Testamentseröffnung sein wird. In Faro, der Distrikt-Hauptstadt der Algarve ganz im Süden Portugals. Ich will von Dad noch wissen, woher er ihre Adresse eigentlich kannte, aber er verliert sich in Ausschweifungen und ich lasse ihn für heute Abend in Ruhe.